자유 민권 운동

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

자유 민권 운동은 1870년대 일본에서 일어난 정치 운동으로, 메이지 유신 이후 서구 사상의 영향을 받은 지식인들이 민권 확대를 요구하며 시작되었다. 이 운동은 크게 1874년 민선의원설립건백서 제출, 1880년대 초의 고조, 1880년대 후반 대동단결운동으로 이어지는 세 단계로 전개되었다. 자유민권운동은 헌법 제정과 의회 설립을 목표로 하였으며, 이타가키 다이스케, 오쿠마 시게노부 등 여러 인물들이 참여했다. 메이지 정부는 초기에는 탄압 정책을 펼쳤으나, 결국 1889년 대일본 제국 헌법을 제정하고 제국의회를 개설하여 일부 요구를 수용했다. 그러나 헌법은 천황 중심의 권력 구조를 유지하여 군국주의화의 길을 열었다는 부정적인 평가도 존재하며, 운동의 주도자 중 일부가 훗날 제국주의 정책에 동조했다는 비판도 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일본 제국의 사회 운동 - 다이쇼 데모크라시

다이쇼 데모크라시는 러일 전쟁 이후 시민 계급 성장과 국제 정세 변화를 배경으로 일본에서 일어난 민주주의 운동 및 사회 변혁으로, 민본주의, 천황기관설 등의 이론적 토대 위에 호헌 운동, 쌀 소동, 보통선거법 제정 등을 통해 정당 내각제 발전과 의회 정치 확립을 가져왔으나 만주사변을 기점으로 몰락하며 군국주의로 이행, 전후 민주주의 기반 형성이라는 긍정적 평가와 파시즘으로 이어진 측면에 대한 비판적 평가가 공존한다. - 일본 제국의 사회 운동 - 이봉창 의거

이봉창 의거는 한인애국단 단원 이봉창이 대한민국 임시정부의 지원을 받아 1932년 1월 8일 일본 도쿄에서 쇼와 천황에게 수류탄을 투척한 사건으로, 독립운동에 활력을 불어넣고 한국인의 독립 의지를 세계에 알리는 데 기여했다. - 자유 민권 운동 - 메이지 14년 정변

메이지 14년 정변은 1881년 10월 이토 히로부미 등이 오쿠마 시게노부의 반정부 활동 및 정권 탈취 시도라는 명분으로 오쿠마를 축출하고 정부 내 갈등 및 개척사 관유물 불하 문제와 맞물려 이토 중심의 보수 정권이 강화된 정치적 사건이다. - 자유 민권 운동 - 오사카 사건

오사카 사건은 1885년 오사카에서 자유민권운동의 격화로 발생한 사건으로, 자유당 좌파가 조선 내정 개혁을 목표로 계획했으나 배신으로 발각되어 주동자들이 처벌받았다.

| 자유 민권 운동 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 명칭 | 자유민권운동 |

| 다른 이름 | 민권운동 |

| 로마자 표기 | Jiyū Minken Undō |

| 주요 목표 | 국회 개설 헌법 제정 정치 참여 확대 언론 자유 보장 |

| 배경 | |

| 시대적 상황 | 메이지 유신 이후 사회 변혁기 |

| 주요 원인 | 정한론 둘러싼 정치적 갈등 사족 불만 자유주의 사상 확산 |

| 전개 | |

| 주요 인물 | 이타가키 다이스케 고토 쇼지로 오쿠마 시게노부 사카자키 데미 우에키 에모리 나카에 초민 미야자키 도라조 |

| 주요 단체 | 릿시샤 아이코쿠샤 자유당 가이신토 |

| 주요 사건 | 오사카 회의 아이치 현 의회 해산 사건 가바야마 연설 후쿠시마 사건 지치부 사건 이다 사건 오사카 사건 |

| 운동 방식 | 연설회 정치 결사 신문, 잡지 통한 계몽 활동 입지사 설립 청원 운동 폭력 투쟁 |

| 사상적 기반 | |

| 주요 사상 | 천부인권 국민주권 자유 평등 |

| 영향 받은 사상가 | 루소 밀 몽테스키외 |

| 결과 및 영향 | |

| 직접적 결과 | 국회 개설의 칙유 발표 메이지 헌법 제정 제국의회 개설 |

| 정치적 영향 | 일본 헌정 발전 기초 마련 민주주의 사상 확산 |

| 사회적 영향 | 사회 운동 활성화 여성 권리 신장 운동 촉진 |

| 평가 | |

| 긍정적 평가 | 일본 근대화 기여 민주주의 발전 토대 마련 |

| 비판적 평가 | 과격한 투쟁 방식 지도부 내부 분열 운동 목표 실현 미흡 |

| 참고 문헌 | |

| 관련 자료 | 자유민권기념관 국립국회도서관 |

2. 배경

1867년 대정봉환으로 에도 막부가 메이지 천황에게 통치권을 반환하면서 가마쿠라 막부 이래 675년간 지속된 봉건시대가 끝나고, 메이지 유신을 통해 중앙집권적인 근대 국가로 나아갈 수 있는 발판이 마련되었다. 이러한 정치적 배경과 더불어 당시 서양 사상을 받아들인 지식인들의 민권 요구, 사회 격변 속에서 위기에 처한 하층민의 요구 등이 자유민권운동의 배경이 되었다.[35]

자유민권운동은 오개조 서문의 "널리 회의를 열어 만기 공론에 결정할 것"이라는 구절을 국회 개설 및 헌법 제정의 근거로 삼았다.[7] 이타가키 다이스케는 군주주의와 민본주의가 대립하지 않는다고 주장하며 천부인권설을 논거로 제시했다.[11][12] 고노 히로나카, 스기타 테이이치, 도야마 미쓰루 등도 이타가키 다이스케의 영향을 받아 자유민권운동에 참여했다.[13] 일본 자유주의는 서구 자유주의와 달리 애국주의와 밀접하게 결합된 특징을 지닌다.[6]

메이지 유신 이후 일본은 조선과 근대적 관계 수립을 시도했으나, 조선은 일본 국서의 용어를 문제 삼아 수령을 거부했다(서계 사건).[6] 이로 인해 일본 내에서 정한론이 대두되었고, 1873년 메이지 6년 정변으로 이어졌다.

2. 1. 메이지 유신과 번벌 정치

1867년 10월 대정봉환(大政奉還)으로 에도 막부가 메이지 천황에게 통치권을 반환하면서 가마쿠라 막부 이래 675년간 지속된 봉건시대가 막을 내렸다. 메이지 유신을 통해 중앙집권적인 근대 국가로 나아가는 발판이 마련되었으나, 권력은 여전히 번벌 세력에게 집중되었다. 이는 번벌 정부의 전제 정치를 비판하고 헌법 제정, 의회 개설, 지조 경감, 불평등 조약 철폐, 언론의 자유와 집회의 자유 보장 등을 요구하는 민중의 목소리를 촉발하는 계기가 되었다.[35]2. 2. 서구 사상의 영향

메이지 유신으로 중앙집권적인 근대국가로 나아가는 과정에서, 서양의 자유주의와 민주주의 사상이 일본 지식인들에게 큰 영향을 미쳤다.[35] 이들은 민권의 중요성을 인식하고 일본 사회에 도입하고자 노력했다.자유민권운동은 메이지 천황의 오개조 서문을 중심으로 발전했으며, 특히 "널리 회의를 열어 만기 공론에 결정할 것"이라는 구절이 국회 개설 및 헌법 제정의 근거로 중시되었다.[7] 이타가키 다이스케는 "군주는 국민을 근본으로 하므로 군주주의와 민본주의는 대립하지 않고 동일 불가분"이라고 주장했으며, 이러한 논리에 천부인권설이 사용되기도 했다.[11][12]

도호쿠 지방의 고노 히로나카, 호쿠리쿠 지방의 스기타 테이이치, 규슈의 도야마 미쓰루 등도 자유민권운동에 참여했지만, 이들은 모두 이타가키 다이스케의 영향을 받은 인물들이었다.[13] 일본의 자유주의는 기독교 신학의 성경 해석이나 개인주의를 동반하며 발전한 서구의 자유주의와 달리, 애국주의와 밀접하게 결합된 특징을 보인다.[6]

막말 시대, 페리의 내항 이후 도쿠가와 막부는 존황 공의로 전환하며 공론에 기초한 천황 중심의 통일 국가 형성을 추구했다. 이러한 배경에서 요코이 쇼난은 막부 폐지와 공가, 다이묘가 참여하는 회의 개최를, 오쿠보 이치오는 의회 구상을 제안했다. 쓰다 마미치와 니시 아마네도 상하 양원으로 구성된 의회 설립을 주장했다.

도쿠가와 요시노부는 대정봉환을 통해 정권을 천황에게 반환하고, 메이지 천황은 오개조 서문을 통해 공론 정치를 약속했다. 이는 근대 의회 개설의 역사로 이어졌다.

2. 3. 사회경제적 변화

메이지 유신 이후 급격한 산업화와 도시화는 사회 구조를 변화시키고, 새로운 계층의 등장을 가져왔다. 대정봉환을 통해 에도 막부가 메이지 천황에게 통치권을 반환하면서 가마쿠라 막부 이래 675년간 지속된 봉건 시대가 막을 내렸다.[35] 이러한 정치적 배경과 더불어 당시 서양의 사상을 받아들인 지식인들의 민권에 대한 요구, 사회적 격변 속에서 위기에 처한 하층민의 요구 등이 자유민권운동의 배경이 되었다.2. 4. 조선과의 관계

메이지(明治) 정부 수립 후, 일본은 조선에 국서를 보내 그 뜻을 전하려 했다. 그러나 조선은 에도 시대 동안 쓰시마 번의 소 씨를 통해 외교가 이루어졌던 관례를 들어 국서 수령을 거부했다. 일본은 다시 소 씨를 통해 국서를 보냈으나, 조선은 국서에 사용된 도장이 이전과 다르고, "좌근위소장", "아신(朝臣)", "황(皇)", "봉칙(奉勅)" 등의 용어와 "예조참판(礼曹参判)" 호칭이 종래 서계 형식과 다르다는 점을 문제 삼아 재차 수령을 거부했다.[14]당시 일본은 서구 열강의 압박 속에서 동아시아 국가 중 가장 먼저 개국하고 메이지 유신을 통해 근대 국가를 지향하며, 서구 열강뿐 아니라 주변 아시아 국가들과도 근대적 국제 관계 수립을 추진했다. 그러나 개명적이었던 일본과 달리, 폐쇄적이고 구시대적 사고를 가진 조선은 일본 국서의 "황(皇)", "칙(勅)" 등의 문자를 문제 삼아 일본의 의도를 오해하고 수령을 거부했다. 중화사상의 책봉 체제 하에서 "황상(皇上)"이나 "봉칙(奉勅)"은 중국 왕조만이 사용할 수 있는 용어였기에, 조선은 일본이 이를 사용하는 것을 책봉 체제의 정점에 서서 조선보다 일본의 국제적 지위를 높이려는 의도로 해석했다(서계 사건).[6]

서계 문제로 교착 상태가 지속되자, 일본 조정은 직접 교섭을 위해 조선 외교 권한을 외무성으로 일원화하고 쓰시마 소 씨를 배제한 채 황사를 파견해야 한다는 주장이 강해졌다. 이를 위한 사전 조사 목적으로 사다 하쿠보 등이 파견되었으나, 그는 귀국 후 1870년(메이지 3년) "30개 대대로 조선을 공격해야 한다"는 정한론 건의서를 제출했다.[6]

이러한 국면을 타개하고자 외무성은 쓰시마 소 씨를 통한 조선 외교 일원화 계획(1871년(메이지 4년) 2월)과 야나기하라 마에미쓰의 청국 파견(1871년(메이지 4년) 8월 정부 등 대론) 등 여러 방안을 모색했고, 같은 해 9월 13일 청나라와 조일수호조규를 체결했다. 그러나 1871년(메이지 4년) 4월, 미국 함대가 강화도 포대를 점령하고 조선 측이 이를 탈환하는 신미양요[15]가 발생하면서 조선은 쇄국 의지를 굳혔고, 협상은 진전되지 못했다. 1871년 말부터 이와쿠라 사절단이 서구에 파견됨에 따라, 국정 외교 관련 중요 안건은 1873년(메이지 6년) 가을까지 사실상 보류되었다.[6]

2. 5. 정한론 대두

메이지 유신 이후 일본은 서구 열강뿐만 아니라 주변 아시아 국가들과도 근대적인 국제 관계를 수립하고자 했다. 그러나 조선은 일본이 보낸 국서(서계)에 "황(皇)"과 "칙(勅)"이라는 문자가 있다는 이유로 수령을 거부했다. 조선은 이를 일본이 중화사상의 책봉 체제에서 벗어나 조선보다 높은 지위를 차지하려는 의도로 해석했다.(서계 사건)[6]서계 문제가 해결되지 않자, 일본 조정에서는 직접 교섭을 위해 조선 외교 권한을 외무성으로 일원화하고, 쓰시마 소 씨를 배제하며 황사를 파견해야 한다는 의견이 강해졌다. 1870년(메이지 3년)에는 사다 하쿠보가 조사 목적으로 파견되었으나, 귀국 후 "30개 대대로 조선을 공격해야 한다"는 정한론 건의서를 제출했다.[6]

1871년(메이지 4년) 미국 함대가 강화도의 포대를 점령하고 조선 측이 이를 탈환하는 신미양요가 발생하면서[15] 조선은 쇄국 의지를 굳혔고, 협상은 진전되지 않았다. 1873년 9월 13일 이와쿠라 사절단이 귀국한 후, 사이고 다카모리, 이타가키 다이스케 등은 조선 개항 문제 해결을 위해 무력 행사를 포함한 강경론(정한론)을 주장했다. 그러나 오쿠보 도시미치, 기도 다카요시 등은 내치 우선론을 주장하며 반대하여 정한론은 부결되었다. 이로 인해 사이고, 이타가키 등 정한파 참의들이 일제히 사직하고, 600여 명의 관료들도 항의하며 관직을 사임했다.[6] (메이지 6년 정변)

3. 경과

1874년 이타가키 다이스케 등이 민선의원설립건백서를 제출하면서 자유민권운동이 본격화되었다. 운동의 주요 세력은 옛 사족을 비롯한 지방 부농층이었으며, 후반에는 빈농층도 참여하였다.[36] 이들은 근대적인 헌법 제정과 삼권 분립을 요구하였다. 자유민권운동 진영은 개항 이후 번벌들에게 집중된 권력에 대항하여 민중의 참정권을 요구하면서 일본을 입헌군주제 국가로 만들고자 하였다. 메이지 정부를 장악하고 있던 번벌 측은 민권운동의 요구를 수용한다고 했지만, 모든 형식상 권리를 천황에게 집중시키고자 하였다.[37]

1880년대 초까지 정부는 민권파를 탄압하였다. 그러나 정부 인사들 가운데 일부는 민권운동의 요구를 일부 수용할 수 밖에 없다고 생각했다.[38] 1882년 헌법 조사 연구를 위해 이토 히로부미를 유럽으로 파견하였고, 1889년 내각제를 기반으로 하는 일본 제국 헌법이 공표되었다.[39]

민권파와 국권파는 한동안 힘의 균형을 이루었으나 1882년-1884년 사이 국권파가 힘을 얻게 되었다. 이는 조선의 갑신정변 실패가 주요 계기였다. 갑신정변을 지원했던 민권파는 조선의 실패를 계기로 국력 강화론으로 기울었다.[40]

1882년 이후 민권운동은 쇠퇴하였다. 도시화에 따른 주요 지지층의 몰락 등이 원인이었다.[38] 1890년 제1회 일본 중의원 의원 총선거 결과 의회는 번벌과 민당이 분점하였지만, 청일전쟁 이후 고조되는 국권신장론과 대비되어 쇠락한 민권파는 제1회 일본 국회가 열릴 무렵 결국 분열되었다.[38]

3. 1. 민선의원설립건백서 제출 (1874)

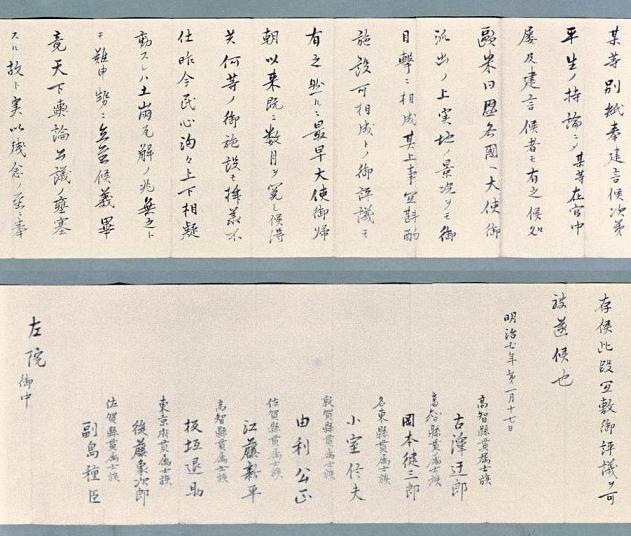

1874년 1월 12일, 이타가키 다이스케, 고토 쇼지로, 에토 신페이, 소에지마 다네오미 등은 애국 공당을 결성하였다. 이들은 오개조 서약의 첫 번째 조항인 "'''널리 회의를 열어 만사를 공론에 따라 결정한다'''"는 문구를 바탕으로 유사 전제를 비판하며 결집을 호소했다. 1월 17일에는 정부 좌원에 민선 의원 설립 건백서를 제출했다.[16]

|(『민선 의원 설립 건백서』다카오카 고타로 현대어역)}}

이타가키 등의 건백서는 시기상조라며 거부되었지만, 이 건백서가 영국인 블랙에 의한 신문 『일신진사지』에 실린 것으로 국회 개설 문제가 세상에 알려졌고, 민선 의원 설립 여부에 대한 논쟁이 신문 상에서 벌어지게 되었다.[17]

애국 공당 인사들은 고향으로 돌아가 기반을 다지는 것부터 활동하기로 결의했고, 이타가키 등 도사 세력은 고치로 돌아가 입지사를 설립했다.[6]

기도 다카요시는 건백서 내용을 알고 "천하 지 여론" 채용 주장이 공론을 중시하는 것이라고 높게 평가했다. 사사키 다카유키도 도쿠가와 시대 "천하의 자유민을 어리석게 하고 권리를 속박"했던 정치에 대한 비판에서 민선 의원 설립 자체는 부정하지 않았다.

3. 2. 애국공당과 입지사 결성

1874년 1월 12일, 이타가키 다이스케, 고토 쇼지로, 에토 신페이, 소에지마 다네오미 등이 애국공당을 결성했다.[16] 1월 17일, 이들은 민선의원설립건백서를 정부 좌원에 제출했다.[16]이타가키 다이스케 등의 건백서는 시기상조라며 거부되었지만, 이 건백서가 영국인 블랙에 의한 신문 『일신진사지』에 실리면서 국회 개설 문제가 세상에 알려졌고, 민선 의원 설립 여부에 대한 논쟁이 신문상에서 벌어졌다.[17]

애국 공당의 여러 인사들은 고향으로 돌아가 우선 자신의 기반을 다지는 것부터 활동하기로 결의했고, 이타가키 등 도사 세력은 고치로 돌아가 입지사를 설립했다.[6]

3. 3. 오사카 회의 (1875)

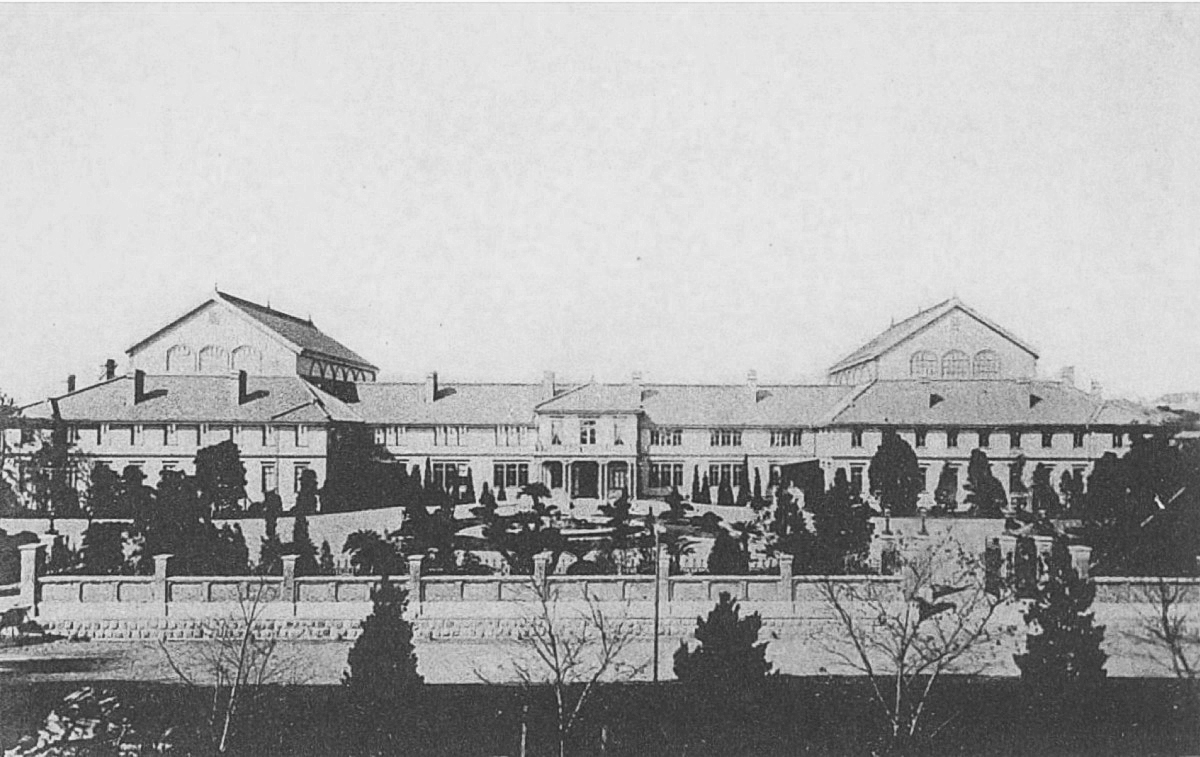

1875년(메이지 8년), 이타가키 다이스케는 국회 개설 운동을 전국 조직으로 확대하고자 오사카에서 애국사 결성에 힘썼다. 그러나 "국회 개설을 진심으로 목표로 한다면, 어째서 참의를 사직했는가, 정부 내에서 개혁하면 되지 않았는가"라는 비판도 있었다.[6] 오사카 회의 결과, 이타가키는 정부 내에서 국회 개설을 달성하기 위한 전략으로 참의로 복직했다. 이때 이타가키는 사이고 다카모리도 참의로 복직할 것을 오쿠보 도시미치 등에게 약속받았으나, 사이고는 서신 수령을 거부하고 사자를 부재중인 척하며 돌려보내는 의문의 행동을 보여 참의로 복귀하지 않았다.[6]

(오사카부 오사카시 주오구 기타하마)

이타가키가 공직에 취임하면서 애국사는 활동이 어려워졌고, 자금난으로 소멸했다.

3. 4. 사족 반란과 세이난 전쟁 (1877)

자유민권운동 초기에는 사족들의 불만이 큰 동력이 되었으며, 이는 사가의 난(1874년)과 신풍련의 난, 아키즈키의 난, 하기의 난을 거쳐 1877년 세이난 전쟁 등의 무력 충돌로 이어지기도 했다.[36] 에토 신페이는 건백서 직후 사족 반란인 사가의 난을 일으켜 사형되었는데, 이 시기의 자유민권 운동은 정부에 반감을 가진 사족들에게 기반을 두어 사족 민권이라고 불렸다. 사족 민권은 무력 투쟁과 종이 한 장 차이였다.[36] 무력을 사용하는 사족 반란의 움직임은 1877년의 세이난 전쟁에서 정점에 달했다. 사이고 다카모리가 병사를 일으킨 것에 편승하여 거병하고, 병력으로 의회 개설을 강요하려는 움직임이 리시샤 내부에서도 발생하여 간부가 체포되기도 하였다(리시샤의 옥).[36] 이타가키 다이스케는 언론의 힘으로 의회를 개설하려 했으며, 즉시 거병에는 반대했지만, 서양의 저항권 사상의 영향도 있어, 부득이한 경우에는 무력 행사를 포기하지 않겠다는 선택지는 버리지 않았다. 이 세이난 전쟁이 발발한 1877년에는 기도 다카요시가 전쟁 중에 병사하고, 사이고 다카모리는 패전으로 자결했으며, 오쿠보 도시미치가 다음 해에 키오이초에서 암살당하면서 유신삼걸이 잇따라 세상을 떠났다.3. 5. 운동의 고양과 탄압

1878년 이타가키 다이스케는 애국사를 재건하고, 1880년 제4회 대회에서 국회기성동맹이 결성되어 국회 개설 청원과 건의가 정부에 다수 제출되었다. 지조 개정을 요구함으로써, 운동은 불평사족뿐만 아니라 농촌에도 확산되었다. 특히 각지 농촌 지도자층에게 지조는 큰 부담이었다. 이로 인해 자유민권운동은 전국적인 규모로 성장하였다.이 시기 농촌 지도자층을 중심으로 한 단계의 운동을 '''호농 민권'''이라고 한다. 호농 민권이 자유민권 운동의 주체가 된 배경에는 1876년 지조 개정 반대 일규가 사족 반란과 결합하는 것을 우려한 정부가 지조를 경감하고, 서남 전쟁의 전비를 보충하기 위해 발행된 불환 지폐의 증가로 인한 인플레이션으로 농민층의 조세 부담이 감소하여 정치 운동을 할 여유가 생겨난 점이 있다.[20] 당시 교통 사정이 좋지 않았기 때문에, 각지의 자유 민권가와 연락하고 왕복하려면 상당한 경제적 여유가 필요했다. 이러한 부농층 중심의 운동이었기에, 정치적 요구 항목으로 민력 휴양과 지조 경감이 상위에 오른 것은 당연했다. 또한, 사족 민권이나 호농 민권 외에도 도시 부르주아층과 빈곤층, 도박꾼 집단에 이르기까지 당시 정부 방침에 비판적인 다양한 입장의 참여가 많았다.

민권 운동이 고조되자, 정부는 1875년에는 참방률, 신문지 조례를 공포하고, 1880년에는 집회 조례 등 언론 탄압 법령으로 대응했다.

3. 6. 사기헌법 논의

국회기성동맹은 국약헌법론을 내걸고, 이를 전제로 스스로 헌법을 만들고자 하여 다음 해인 메이지 14년(1881년)까지 사안을 제출하기로 결의했다. 이타가키 다이스케는 사기헌법 작성 의도에 대해 『우리나라 헌정의 유래』에서 '''군주와 인민의 일치'''일본어에 기초하여 헌법을 정해야 하며, '''군민 동치의 정신'''일본어으로 국약헌법을 만들어야 한다고 강조했다. 만약 헌법을 제정하고자 한다면 먼저 헌법 제정을 위한 국민 의회를 열어야 한다고 주장했다.[36]이러한 영향으로 헌법 초안을 생각하는 그룹이 전국적으로 탄생하여, 메이지 14년(1881년)에 교우사는 『사기헌법』을 편찬·발행했고, 우에키 에모리는 사기헌법인 『동양대일본국국헌안』을 기안했다. 쇼와 43년(1968년)에 도쿄 이츠카이치정(현 아키루노시)의 농가 토장고에서 발견되어 유명해진 『이츠카이치 헌법』은 지방에서의 민권 운동의 고조와 사상적 심화를 보여주고 있다.

3. 7. 메이지 14년 정변 (1881)

오쿠마 시게노부 등 정부 내 개혁파가 실각하고, 이토 히로부미 중심의 체제가 강화되면서 자유민권운동은 더욱 큰 탄압을 받게 되었다. 동시에 9년 후 의회 개설을 약속하는 국회개설칙유가 발표되었다.[36]개척사 관유물 불하 사건이 일어나자, 정부 내에서는 오쿠마 시게노부가 정보를 신문사에 유출했다고 여겨 오쿠마를 추방했다. 이와 동시에 국민 감정을 억제하기 위해 의회 개설이 필요하다고 판단한 이토 히로부미가 이와쿠라 도모미를 설득, 1881년 10월 11일 어전 회의에서 오쿠마 파면과 관유물 불하 중지가 결정되었고, 다음 날 9년 후의 의회 개설을 약속한 「국회 개설의 칙유」가 발표되었다. 이 일련의 정변이 메이지 14년의 정변이다.[36]

메이지 14년의 정변으로 오쿠마 시게노부가 정부에서 추방되고, 사쓰마 번의 영수인 구로다 기요타카도 그 영향력이 크게 약화되었다. 이 결과, 정부의 중심이 된 이토 히로부미는 의회 개설과 헌법 제정을 위해 이토 미요지, 사이온지 긴모치 등을 데리고 유럽으로 떠났다.[36]

3. 8. 정당 결성과 분열

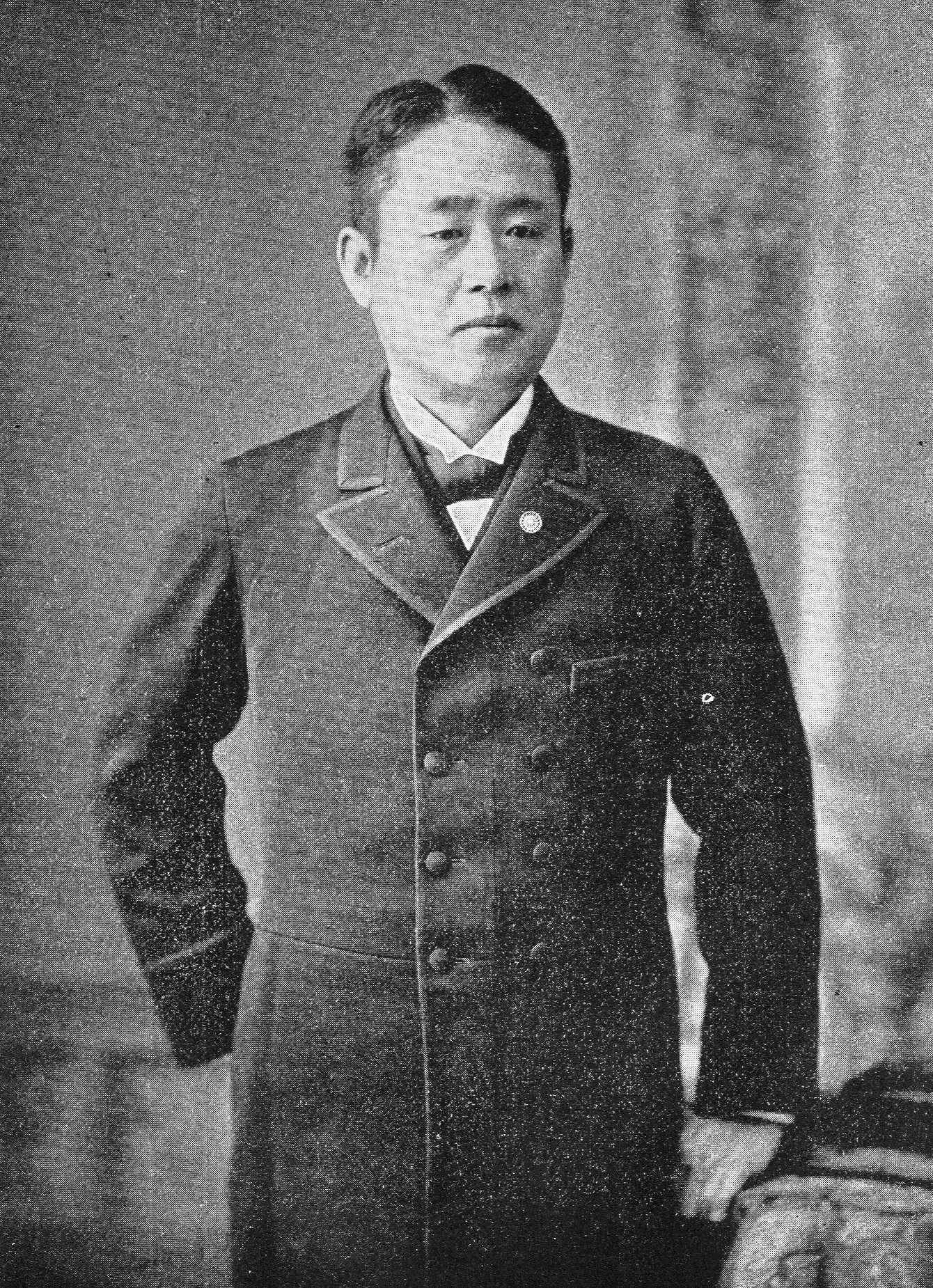

1881년 국회 개설의 칙유가 발표되자, 일본 최초의 본격적인 정당인 자유당이 결성되었다. 총리(당수)에는 이타가키 다이스케, 부총리에는 나카지마 노부유키, 상임의원에는 고토 쇼지로, 바바 다쓰이 등이 선출되었다.오쿠마 시게노부는 정부 내에서 국회 조기 개설을 주장했지만, 1881년 메이지 14년의 정변으로 이토 히로부미 등에 의해 파면되었다. 1882년 오쿠마는 입헌개진당을 조직하여 총리(당수)가 되었고, 영국식 의원내각제를 목표로 했다.

그러나 자유민권운동은 정부의 탄압과 내부 분열로 어려움을 겪었다. 특히 갑신정변 실패는 민권파에게 큰 타격을 주었다. 1890년 제1회 총선 이후 국권신장론이 대두되면서 민권파는 더욱 쇠퇴하여 결국 분열되었다.[38]

3. 9. 격화 사건과 운동의 쇠퇴

1882년 이후 자유민권운동의 열기는 쇠퇴하고 있었다. 도시화에 따른 주요 지지층의 몰락 등이 원인이 되었다.[38]1881년 정변으로 자유 민권 운동에 호의적인 것으로 여겨졌던 오쿠마 시게노부를 비롯한 정부 내 급진파가 일소되었고, 이토 히로부미를 중심으로 하는 정부 체제가 굳혀지면서 결과적으로 더 강력한 운동 탄압책을 펼칠 환경이 조성되었다. 또한 이토 등은 민권 운동가들의 내부 분열을 유도하는 책략도 펼쳤다. 고토 쇼지로를 통해 자유당 총리 이타가키 다이스케에게 유학을 권유했고, 이타가키가 이에 응하자 민권 운동의 중요한 시기에 정부로부터 돈을 받고 외국으로 여행하는 이타가키에 대한 비판이 쏟아졌다. 바바 타츠이, 오이시 마사미, 스에히로 텟초 등을 이타가키가 거꾸로 자유당에서 추방하는 조치를 취했기 때문에 타구치 우키치, 나카에 초민 등까지 자유당에서 떠나게 되었다. 또한 개진당 계열의 유빈호치 신문 등도 자유당과 미쓰이 재벌과의 유착을 포함하여 이타가키를 비판했다. 이타가키·고토가 출국한 후에는 자유당 계열의 자유신문이 거꾸로 개진당과 미쓰비시 재벌과의 관계를 비판하는 등 진흙탕 싸움의 양상을 보였다.[30]

3. 10. 대동단결운동과 3대 사건 건백 운동

1886년 호시 도루 등이 주도한 대동단결운동으로 민권 운동이 다시금 활기를 띠었으며, 나카에 조민이나 도쿠토미 소호 등의 사상적인 활약도 보였다.[36] 1887년에는 이노우에 가오루의 구미화주의 외교 정책에 대한 비판으로 외교 정책 전환, 언론·집회의 자유, 지조 경감을 요구하는 3대 사건 건백 운동이 일어나 민권 운동은 더욱 격화되었다.그러나 정부는 보안 조례를 제정하여 탄압하고, 입헌개진당의 오쿠마 시게노부를 외무대신으로 입각시켜 회유함으로써 운동은 가라앉았다.[36]

4. 결과

1889년 메이지 헌법 제정과 함께 제국의회가 개설되었으나, 헌법상 천황에게 권력이 집중되어 삼권 분립이 제대로 이루어지지 않았다. 특히 내각은 군부를 통제하지 못해 훗날 일본이 군국주의로 나아가는 결과를 초래했다.[42]

국회 개설 후 일본은 청일 전쟁과 러일 전쟁에서 승리하여 타이완을 점령하고 조선에 대한 지배권을 확립하는 등 제국주의 정책을 강화했다. 1910년에는 대한제국을 강제 병합하여 총독부를 설치하고 데라우치 마사타케를 초대 총독으로 임명했다.

한편, 자유 민권 운동 과정에서 기시다 도시코, 후쿠다 히데코, 구스노세 기타 등은 여성의 권리 확립과 여성 해방을 주장하며 여성 참정권 운동을 펼쳤다.

4. 1. 헌법 제정과 의회 개설

1889년 2월 11일 메이지 헌법이 제정되었다. 이 헌법은 천황이 제정하는 '흠정(欽定) 헌법'으로, 천황이 신민에게 하사한다는 형태로 발표되었다. 메이지 정부가 헌법을 제정한 가장 큰 이유는 부국강병과 불평등 조약 개정을 추진하기 위해서였다.[41] 메이지 헌법은 천황을 신성불가침의 존재(3조)이자 유일한 통치권자로 규정하고, 행정부로서 내각을, 입법부로서 제국의회를, 사법부로서 재판소를 규정했다. 행정, 입법, 사법 등의 통치권은 모두 천황에게 집중되어 있었고, 천황은 육해군을 통솔하고(11조), 육해군의 편성 및 상비 병력을 정하는(12조) 등 절대적인 권력을 행사할 수 있었다.[41]하지만 헌법에 규정된 것과는 달리, 천황이 실제로 정치에 참여하지는 않았다. 천황은 표면상으로만 절대성을 가졌을 뿐, 실제로는 의회나 내각, 원로 및 중신 등의 보필을 받고 통치 행위를 시행했다. 만약 통치 행위가 제대로 되지 않으면, 천황이 아니라 보필자나 협찬한 사람의 책임이었다.[41]

메이지 헌법에서 주권은 천황에게 있었고, 국민은 천황의 통치를 받는 신민으로서 그의 통치를 도울 뿐이었다. 이러한 천황 절대화는 결국 내각이 군부를 통제하지 못하는 약점을 노출하였고, 이후 군국주의화 되는 것을 막지 못하였다.[42]

1886년에는 호시 토루 등이 주도한 대동단결운동으로 민권 운동이 다시 활기를 띠었으며, 나카에 조민이나 도쿠토미 소호 등의 사상적인 활약도 보였다. 1887년에는 이노우에 가오루의 구미화주의 외교 정책에 대해 외교 정책 전환, 언론 집회의 자유, 지조 경감을 요구하는 3대 사건 건백 운동이 일어나 민권 운동은 더욱 격화되었다. 정부는 보안 조례를 제정하고 입헌개진당의 오쿠마 시게노부를 외상으로 입각시켜 운동을 진정시켰다.

이토 히로부미 등의 헌법 초안을 토대로 추밀원 회의에서 심의를 거쳐 1889년 메이지 천황에 의해 대일본 제국 헌법이 공포되었다. 황실 전범, 의원법, 중의원 의원 선거법, 회계법, 귀족원령도 동시에 공포되었다.

『조야 신문』사설에서 입헌개진당의 이누카이 쓰요시는 동양에서 처음으로 제정된 헌법을 예찬했지만, 향후 운용이 중요하다고 지적했다. 같은 입헌개진당 계열의 다카다 사나에도 『헌법 잡지』상에서 메이지 헌법은 훌륭한 헌법이라고 평가했다. 헌법 발포와 함께 대사령이 공포되어 보안 조례 등의 대상이 되었던 구 자유당 계열 458명이 사면되었고, 고노 히로나카, 오이 겐타로, 호시 토루 등의 구 자유당 계열 지도자들이 대량으로 출옥했다.

1890년 제1회 총선거가 실시되었고, 제국 의회가 개원되었다. 이후, 정부와 정당의 대립은 제국 의회로 옮겨졌다.

4. 2. 삼권 분립의 한계

메이지 헌법은 형식적으로 삼권 분립을 규정했지만, 실제로는 천황에게 권력이 집중되었다. 행정부인 내각은 제국의회나 사법부인 재판소와 달리 군부를 통제하지 못하는 약점을 드러냈다.[42] 이는 훗날 일본이 군국주의로 나아가는 데 영향을 미쳤다.[42]4. 3. 제국주의화

국회 개설과 더불어 공업 발흥으로 경제적으로 큰 발전을 이룬 일본은 한국과 중국으로 정치·경제적 침투를 시작했다. 청일 전쟁에서 청나라를 이기고 타이완을 점령했으며, 그 배상금을 기초로 금본위제를 수립하고 자본주의 경제체제를 정비했다.[43] 또한 이 전쟁으로 조선에 대한 영향력을 완전히 확보하고 조선을 종속시키려 했지만, 조선의 대규모 민족 저항과 부동항을 얻기 위해 조선에 진출하고자 했던 러시아와의 충돌로 인해 번번이 실패했다. 을미사변과 아관파천을 계기로 한국에서 입지를 굳힌 러시아는 만주의 러시아령에서 병력을 증강시켜 한반도 침투를 강화했다. 그러자 일본은 한반도와 만주의 권익을 둘러싸고 러시아와 교섭을 진행했지만 타협을 보지 못하고 1904년 러시아에 선전포고를 해 러일 전쟁을 치렀고, 러시아를 견제하려는 영국·미국의 지지와 쓰시마 해협에서의 결정적 승리로 러시아를 몰아내고 조선에 대한 지배권을 확고히 해 다시금 정치·경제적 침투를 감행했다. 러일 전쟁 승리 후 일본의 제국주의 정책은 더욱 노골화되었고, 영국과 미국 간의 밀약으로 조선 지배를 강대국으로부터 인정받은 일본은 대한제국과 강제로 을사늑약을 체결하여 외교권을 박탈, 보호국화하여 통감부를 설치하고, 이어서 1907년 고종을 강제 퇴위시키면서 한일신협약을 체결해 내정권을 박탈, 군대 또한 강제 해산시켰다. 그리고 1910년 8월 23일 통감부를 '총독부'로 바꾸고 육군 대장 데라우치 마사타케를 초대 총독으로 임명했다.4. 4. 자유민권운동과 여성

1884년, 자유등에 여성의 권리 확립을 주장하는 "동포 자매에게 고함"을 발표한 기시다 도시코와 "동양의 잔 다르크"로 불린 후쿠다 히데코 등의 운동이 유명하다. 이러한 운동은 일본 여성 해방 운동의 선구였다. 여성 참정권을 요구하며 운동을 펼친 고치의 구스노세 기타의 활동도 알려져 있다.5. 평가

자유 민권 운동은 1873년 정한론에서 패한 이타가키 다이스케 등이 1874년 애국공당을 결성하고 민선 의원 설립 건백서를 제출하면서 시작되었다. 이 운동은 번벌 정부의 전제 정치를 비판하고, 헌법 제정, 의회 개설, 지조 경감, 불평등 조약 철폐, 언론의 자유와 집회의 자유 보장 등을 요구하며, 1890년 제국 의회(국회) 개설을 정부에 약속시켰다.

자유 민권 운동은 크게 세 시기로 나눌 수 있다. 첫 번째 시기는 1874년 『민선 의원 설립 건백서』 제출부터 1877년 세이난 전쟁 무렵까지다. 두 번째 시기는 세이난 전쟁 이후부터 1884·1885년 무렵까지로, 이 운동의 최성기였다. 세 번째 시기는 조약 개정 문제를 계기로, 조약 개정 조건이 일본에게 굴욕적이었기 때문에 반대했던 민당이 일으킨 대동 단결 운동을 중심으로 한 메이지 20년 전후의 운동이다.[6]

쇼와 천황은 오서(다섯 서)의 어서(칙령)에 기초하여 민선 의원 설립 건백서 등의 요구를 받아들여 민주주의를 채택한 것은 메이지 천황이며, 일본의 민주주의는 자유 민권 운동의 성과이지 수입된 것이 아니라고 평가했다.[32][33]

하지만 자유 민권 운동은 천황 중심의 권력 구조를 극복하지 못하고 군국주의와 제국주의 팽창을 막지 못했다는 비판을 받기도 한다.

5. 1. 긍정적 평가

자유민권운동은 1873년 정한론에서 패한 이타가키 다이스케 등이 1874년 애국공당을 결성하고, 민선 의원 설립 건백서를 제출하면서 시작된 일본 역사상 최초의 민주주의, 시민 권리 요구 운동이다. 이 운동은 번벌 정부의 전제 정치를 비판하고, 헌법 제정, 의회 개설, 언론의 자유, 집회의 자유 보장 등을 요구했다. 그 결과, 1890년 제국 의회(국회) 개설을 정부에 약속시키는 성과를 거두었다.자유민권운동은 메이지 유신의 원훈인 이타가키 다이스케가 메이지 천황의 오개조 서문을 중심으로 발전시킨 것으로, 세계의 자유주의 사상과는 다른 흐름을 보인다.[7] 특히 오개조 서문의 제1조 "'''널리 회의를 열어 만기 공론에 결정할 것'''"이라는 문구가 국회 개설 및 헌법 제정의 근거로 중시되었다.[7]

자유민권 운동가들은 존황 사상을 바탕으로 군주는 백성을 근본으로 하므로 군주주의와 민본주의는 대립하지 않는다는 주장을 펼쳤으며, 천부인권설을 논거로 활용했다.[11][12] 도호쿠 지방의 고노 히로나카, 호쿠리쿠 지방의 스기타 테이이치, 규슈의 도야마 미쓰루 등이 활약했지만, 초기 자유민권 운동 참가자들은 모두 이타가키 다이스케의 영향을 받았다.[13]

| 인물 | 활동 단체 |

|---|---|

| 나이토 로이치 (미카와 교신사) |

| 가타오카 겐키치 (릿시샤) |

| 스기타 테이이치 (지고가쿠샤) |

| 고노 히로나카 (산시샤) |

| 도야마 미쓰루 (겐요샤) |

일본의 자유주의는 기독교 신학의 성경 해석이나 개인주의를 동반하며 발전한 세계의 자유주의 사상과는 달리, 애국주의(Patriotism)와 밀접하게 결합되어 있다는 특징을 가진다.[6]

쇼와 천황은 오개조 서문에 기초하여 민선 의원 설립 건백서 등의 요구를 받아들여 민주주의를 채택한 것은 메이지 천황이며, 일본의 민주주의는 자유 민권 운동의 성과이지 수입된 것이 아니라고 평가했다.[32][33]

5. 2. 부정적 평가

자유 민권 운동은 메이지 헌법의 한계로 인해 천황 중심의 권력 구조를 극복하지 못하고, 군국주의와 제국주의 팽창을 막지 못했다는 비판을 받는다. 또한 운동의 주역 중 일부는 훗날 조선 침략과 식민 지배에 앞장섰다는 점에서 부정적인 평가를 받기도 한다.[5]6. 관련 인물

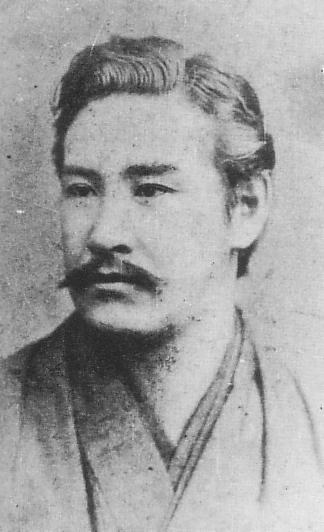

- 이타가키 다이스케는 자유당을 창립하고 민선 의원 설립 건백서를 제출하여 자유민권운동을 이끌었다.[16] 1882년 3월, 『자유당의 존왕론』을 저술하여 자유주의는 존황주의와 동일하다는 것을 역설하며 자유 민권의 의의를 설파했다.[24] 1882년 4월 6일, 기후에서 유세 중 폭한 아이하라 나오코에게 습격당해 부상을 입었다. (기후 사건) 당시 이타가키는 "'''이타가키 죽더라도 자유는 죽지 않는다'''"라는 말을 남긴 것으로 널리 알려져 있다.[21][22]

- 오쿠마 시게노부는 정부 내 개혁파였으나 메이지 14년의 정변으로 실각하고, 입헌개진당을 조직했다.[17]

- 우에키 에모리는 동양대일본국국헌안을 기초하여 민주적인 헌법 제정을 주장했다.

- 기시다 도시코, 후쿠다 히데코는 여성의 권리 확립을 위해 노력한 여성 운동가들이다.

- 지바 다쿠사부로는 이츠카이치 헌법의 저자로, 지방에서의 민권 운동의 고조와 사상적 심화를 보여주었다.

- 나카에 조민은 자유민권운동의 사상적 지도자로, '동양의 루소'라고 불렸다.

- 고토 쇼지로

- 소에지마 다네오미

- 도쿠토미 소호

- 사이온지 긴모치는 최후의 메이지 시대 민주주의자 중 한 명으로, 이후 삼국 동맹을 막으려 노력했다.

참조

[1]

서적

A Life Adrift

Routledge

[2]

서적

Inventing Japan, 1853–1964

https://archive.org/[...]

Modern Library

[3]

서적

The Whites are Enemies of Heaven: Climate Caucasianism and Asian Ecological Protection

Duke University Press

2020

[4]

논문

"Quickening of the people's right movement"

http://ci.nii.ac.jp/[...]

[5]

서적

幟仁親王行実

[6]

간행물

自由民権運動史

みすず書房

[7]

서적

我が国憲政の由来

東京帝国大学

[8]

문서

億兆安撫国威宣揚の(明治天皇)御宸翰

早稲田大学

[9]

웹사이트

億兆安撫国威宣揚の御宸翰謹解

http://itagakitaisuk[...]

一般社団法人板垣退助先生顕彰会

[10]

문서

[11]

서적

立国の大本

[12]

서적

大日本帝国の民主主義

小学館

[13]

웹사이트

『板垣精神』

https://ci.nii.ac.jp[...]

一般社団法人 板垣退助先生顕彰会

2019-02-11

[14]

문서

[15]

문서

[16]

서적

自由黨史

五車楼

[17]

간행물

戦中と戦後の間 1936 - 1957

みすず書房

[18]

웹사이트

世界の全名画

http://meiga.jp/art/[...]

2024-12-17

[19]

웹사이트

自由民権運動

https://www.touken-w[...]

2024-12-17

[20]

문서

[21]

문서

[22]

웹사이트

知っていましたか? 近代日本のこんな歴史|板垣退助暗殺未遂事件〜「板垣死すとも自由は死せず」〜

https://www.jacar.go[...]

[23]

서적

日本の有名一族

幻冬舎新書

[24]

문서

東京帝国大学

[25]

인용구

[26]

인용구

[27]

웹사이트

板垣退助暗殺未遂事件 ~「板垣死すとも自由は死せず」~

https://www.jacar.go[...]

アジア資料歴史センター

[28]

인용구

[29]

뉴스

女性の活躍は高知から!『らんまん』にも登場“民権ばあさん” 島崎和歌子さん演じる女性 史実では歴史を動かしていた

https://www.nhk.or.j[...]

NHK高知放送局

2023-04-28

[30]

문서

詳説 日本史研究

山川出版社

[31]

문서

[32]

문서

1977-08-23

[33]

서적

昭和天皇発言録―大正9年~昭和64年の真実

小学館

[34]

저널

自由民権運動の胎動

https://ci.nii.ac.jp[...]

1995-03-15

[35]

간행물

自由民権運動史

みすず書房

[36]

서적

일본의 이중권력, 쇼군과 천황

살림

2006

[37]

서적

만들어진 나라 일본 - 세상을 편집한 일본이라는 방법

프로네시스

2008

[38]

서적

새로 쓴 일본사

창작과비평사

2003

[39]

서적

이야기로 배우는 일본의 역사

고려원미디어

1995

[40]

간행물

제도로서의 한국 근대문학과 탈식민성

소명출판

2008

[41]

서적

일본의 이중권력, 쇼군과 천황

살림

2006

[42]

서적

사쿠라가 지다 젊음도 지다

모멘토

2004

[43]

서적

새로 쓴 일본사

창작과비평사

2000

[44]

서적

일본의 사회외 문화

제이앤씨

2011

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com