해전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

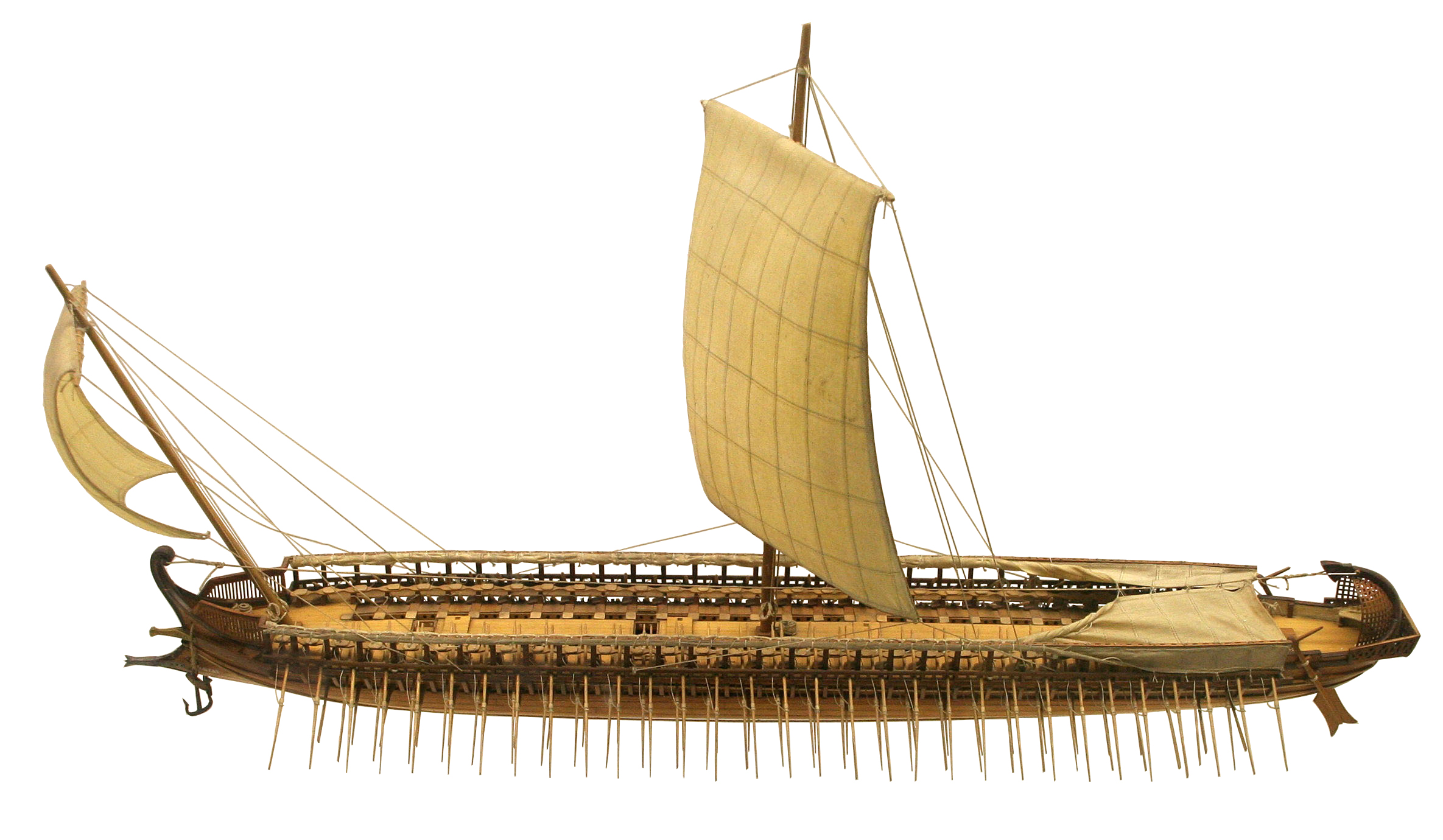

해전은 인류가 3000년 이상 바다에서 벌여온 전투를 의미하며, 고대부터 현대에 이르기까지 다양한 형태와 전술로 발전해 왔다. 고대에는 갤리선을 이용한 접근전이 주를 이루었고, 이후 화약 기술 발달에 따라 포격전이 중요해졌다. 근대에는 증기선과 장갑함의 등장으로 대함거포주의가 대두되었으며, 현대에는 항공기, 미사일, 잠수함 등 다양한 무기체계가 활용되는 복합적인 형태로 진화했다. 해전의 형태는 대수상전, 항공전, 잠수함전, 상륙작전, 해상호위전, 기뢰전 등으로 구분되며, 전략으로는 횡진, 단종진, 丁자진, 원형진 등이 사용된다. 특히, 대한민국 해군은 임진왜란 당시 이순신 장군의 활약으로 중요한 역할을 수행했으며, 현대에도 대한민국의 해양 방위를 담당하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 해군사 - 워싱턴 해군 군축 조약

워싱턴 해군 군축 조약은 제1차 세계 대전 후 해군 군비 경쟁 억제를 위해 1922년 미국, 영국, 일본, 프랑스, 이탈리아 5개국이 체결한 조약으로, 주력함과 항공모함의 톤수 및 함포 제한, 신규 함선 건조 중단, 태평양 지역 요새화 금지 등의 내용을 담고 있으나, 일본의 파기 선언으로 실효되었다. - 해군사 - 앨프리드 세이어 머핸

앨프리드 세이어 머핸은 미국의 해군 제독이자 전략가, 역사학자로서 해양력의 중요성을 강조한 저서를 통해 세계 열강의 해군 전략에 큰 영향을 미쳤으나, 해군력에 지나치게 집중하여 외교, 육상 군사력의 역할을 간과했다는 비판도 받는다. - 군함 - 강습상륙함

강습상륙함은 헬리콥터 등 항공기를 이용한 병력 상륙을 주 임무로 하며, 수직/단거리 이착륙기 운용 능력과 웰덱을 통한 상륙정 탑재 능력도 갖춘 상륙함으로, 와스프급, 미스트랄급, 독도급 등이 대표적이다. - 군함 - 경순양함

경순양함은 20세기 초 기관 출력 향상으로 등장하여 155mm 이하 주포를 장착하고 정찰, 호위, 대공, 대잠 작전 등 다양한 임무를 수행했으나, 군축 조약과 미사일 순양함의 발달로 2차 세계 대전 이후 대부분 퇴역하고 일부만 박물관선으로 남았다. - 해전 - 대함탄도미사일

대함탄도미사일은 해상 함정을 공격하기 위해 개발된 탄도 미사일로, 과거 개발 시도가 있었으나 중단되었고, 중국의 실전 배치와 후티 반군의 실전 사용으로 위협이 현실화되었다. - 해전 - 통킹만 사건

통킹만 사건은 1964년 북베트남 해안에서 발생한 미 해군 구축함 공격 주장을 둘러싼 사건으로, 미국이 베트남 전쟁에 본격 개입하는 계기가 되었으나, 이후 조작 의혹이 제기되었다.

| 해전 | |

|---|---|

| 주요 정보 | |

| 분류 | 해군 전투 |

| 관련 장소 | 바다 |

| 관련 무기 | 해군 함선 해군 항공기 잠수함 기뢰 해안포 |

| 관련 인물 | 해군 군인, 해군 제독 |

| 전쟁의 양상 | |

| 전술적 고려사항 | 함대 결전 상륙 작전 해상 봉쇄 호송 작전 해상 초계 |

| 역사적 중요성 | 고대 해전 중세 해전 근대 해전 현대 해전 |

| 관련 분야 | |

| 관련 학문 | 해군사 |

| 관련 기술 | 조선술, 해양학, 해양법 |

| 추가 정보 | |

| 관련 링크 | Naval warfare (영어 위키백과) 海戦 (일본어 위키백과) 해전 (한국어 위키백과) |

2. 역사

해전의 역사는 인류가 바다에서 전투를 벌여온 3000년 이상의 시간을 담고 있다.[1] 16세기 후반 화약 기술이 크게 발전하면서 해상 전술은 중화기를 중심으로 변화했다.[2]

4세기 이후 게르만족의 침입은 주로 육지를 통해 이루어졌지만, 해상 전투도 주목할 만한 사례가 있었다. 3세기 후반 갈리에누스 황제 시대에는 고트족, 게피드족, 헤룰리족으로 구성된 대규모 약탈 부대가 흑해로 진출하여 아나톨리아와 트라키아 해안을 약탈하고, 에게 해를 건너 그리스 본토(아테네와 스파르타 포함)와 크레타, 로도스까지 진출했다. 4세기 후반 로마 제국 쇠퇴기에는 마요리아누스 황제가 콘스탄티노플의 지원을 받아 대규모 함대를 구성하여 아프리카 영토에서 게르만 침입자를 몰아내려 했으나 실패했고, 아드리아 해의 Sena Gallica에서 Ostrogothic 함대를 격파했다.

7세기 이슬람 정복 시기에는 이슬람 함대가 처음 등장하여 652년 시칠리아를 습격했고(History of Islam in southern Italy 및 Emirate of Sicily 참조), 655년 비잔틴 해군을 격파했다. 콘스탄티노플은 678년 초기 형태의 화염방사기인 그리스의 불 덕분에 장기간에 걸친 아랍의 포위 공격에서 벗어났다. 이는 비잔틴-아랍 전쟁 동안 벌어진 여러 충돌 중 첫 번째 사례였다.

칼리파는 이슬람 황금기로 알려진 7세기부터 13세기까지 지중해의 지배적인 해군 강국이었다. 중세 해전의 주요 발명품 중 하나는 1275년 시리아의 아랍 발명가 하산 알-라마가 발명한 어뢰였다. 이 어뢰는 폭발물 화약으로 채워진 로켓 시스템으로 물 위를 운행했으며, 세 개의 발사 지점을 가지고 있어 선박에 효과적인 무기였다.[6]

8세기에 바이킹이 등장하여 신속하게 나타나 약탈하고 사라지는 방식을 선호했으며, 방어가 약한 곳을 주로 공격했다. 바이킹은 잉글랜드와 프랑스 해안선을 따라 습격했으며, 잉글랜드에서는 큰 위협이었다. 그들은 부유하고 방어가 허술한 수도원을 습격하고, 강과 수로를 이용하여 브리튼 침략 과정에서 내륙으로 진출했다. 노섬브리아, 머시아, 앵글리아를 황폐화시켰지만, 웨섹스에 의해 저지되었다. 잉글랜드의 알프레드 대왕은 에딩턴 전투에서 결정적인 승리를 거두어 바이킹의 침입을 막고, 884년 조약으로 데인로의 경계를 확립했다.

바이킹은 서로 간에도 여러 차례 해전을 벌였다. 이들은 보통 각 측의 배를 서로 묶어 바다에서 육상 전투와 유사한 방식으로 싸웠다.[1] 패배한 측은 쉽게 도망칠 수 없어 전투는 치열하고 피비린내 나는 경향이 있었다. Battle of Svolder은 이러한 전투 중 가장 유명한 사례 중 하나이다.

지중해에서 이슬람의 세력이 약해지자 제노바, 피사, 베네치아의 이탈리아 무역 도시들이 기회를 잡아 상업 네트워크를 구축하고 해군을 건설했다. 처음에는 아랍인들과 싸웠지만(1004년 바리, 1005년 메시나에서), 이후 시칠리아로 진출하는 노르만인들과 싸웠고, 결국 서로 싸우게 되었다. 제노바와 베네치아는 1253년-1284년, 1293년-1299년, 1350년-1355년, 1378년-1381년에 네 차례의 해전을 벌였다. 마지막 전투에서 베네치아가 결정적인 승리를 거두면서 다른 유럽 국가들이 남쪽과 서쪽으로 확장하기 전까지 거의 1세기 동안 지중해 무역을 지배했다.

유럽 북부에서는 잉글랜드와 프랑스 사이의 끊임없는 갈등으로 해안 도시와 항구에 대한 습격, 군대 수송선 보호를 위한 해상 항로 확보가 중요해졌다. 1217년 도버 해전은 유스타스 수도승이 이끄는 80척의 프랑스 함대와 허버트 드 버그가 이끄는 40척의 잉글랜드 함대 간의 전투로, 범선 전술을 사용한 최초의 기록된 전투로 알려져 있다. 아르네무이던 해전(1338년 9월 23일)은 프랑스의 승리로 끝났으며, 백년 전쟁의 시작을 알렸고 포병이 사용된 최초의 전투였다.[7] 그러나 2년 후 벌어진 슬뤼스 해전에서 프랑스 함대가 궤멸되면서 잉글랜드는 해상 항로를 효과적으로 장악하고 전쟁 대부분 동안 전략적 주도권을 확보했다.

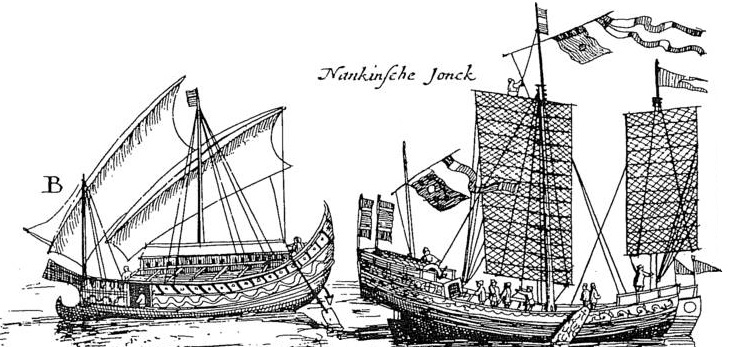

thumb

중국의 수나라(581~618)와 당나라(618~907)는 중세 한국(삼국 시대)을 지배하는 세 개의 정치 세력과 여러 차례 해상 전투를 벌였으며, 아스카 시대 야마토 왕국(일본)으로부터 한반도에 대한 해상 폭격을 가하기도 했다.

당나라는 신라 왕국(통일신라 참조)을 지원하여 일본 해군의 지원을 받던 백제 왕국을 한반도에서 몰아냈습니다(백강 전투 참조). 그리고 668년까지 신라가 백제와 고구려라는 경쟁 왕국들을 제압하는 것을 도왔습니다. 또한 당나라는 현대 스리랑카, 인도, 이슬람 이란과 아라비아, 그리고 동아프리카의 소말리아까지 해상 무역, 조공, 외교 관계를 맺었습니다.

현대 에티오피아의 악숨 왕국 출신 아랍 여행가 사드 이븐 아비 와카스(Sa'd ibn Abi-Waqqas)는 당 고종(Emperor Gaozong)의 통치 기간 동안 그곳에서 당나라로 항해했습니다. 20년 후, 그는 꾸란 사본을 가지고 돌아와 중국 최초의 이슬람 사원인 광저우 기념 사원(Mosque of Remembrance)을 세웠습니다. 아랍인과 중국인 사이에 인도양 무역 장악을 위한 경쟁이 심화되었습니다. 신 부웨이(Shen Fuwei)는 그의 저서 「중국과 외부 세계 간의 문화 교류(Cultural Flow Between China and the Outside World)」에서 9세기 해상 중국 상인들이 아랍 중개상들을 배제하기 위해 동아프리카의 수팔라(Sufala)에 정기적으로 상륙했다고 적고 있습니다.[8]

중세 인도의 촐라 왕조(Chola dynasty)는 인도양의 강력한 해상 세력이었으며, 송나라와 활발한 해상 무역 및 외교 관계를 맺었습니다. 라자라자 촐라 1세(985~1014년 재위)와 그의 아들 라젠드라 촐라 1세(1014~1042년 재위)는 미얀마, 말레이 반도, 수마트라 일부를 점령한 대규모 해상 원정을 보냈습니다.

누산타라 제도에서는 길이 50m 이상, 자유판(freeboard) 5.2~7.8m의 대형 항해선이 기원후 2세기부터 이미 사용되어 인도와 중국과 교류했습니다.[9][10] 7세기부터 스리비자야 제국은 제도 서부 해역을 장악했습니다. 케두칸 부킷 비문(Kedukan Bukit inscription)은 인도네시아 군사 역사상 가장 오래된 기록으로, 7세기 스리비자야의 신성한 시드하야트라(siddhayatra) 여정을 다룬 것입니다. 이 여정은 다푼타 햐양 스리 자야나사(Dapunta Hyang Sri Jayanasa)가 이끌었고, 배에 탄 312명을 포함해 2만 명의 군대와 1312명의 보병을 데리고 갔다고 합니다.[11] 10세기 아랍어 저서 「아자예브 알-힌드(Ajayeb al-Hind)」(인도의 경이)는 와크와크(Wakwak) 또는 와콰크(Waqwaq)라고 불리는 사람들에 의한 아프리카 침략에 대한 이야기를 담고 있습니다.[12] 아마도 스리비자야의 말레이 사람들 또는 마타람 왕국의 자바 사람들이었을 것입니다.[13][17] 945~946년에 그들은 탕가니카(Tanzania Mainland)와 모잠비크 해안에 1000척의 배로 도착하여 칸발로(Qanbaloh) 요새를 점령하려 했지만 결국 실패했습니다. 공격의 이유는 그곳에 상아, 거북이 껍질, 표범 가죽, 용연향과 같은 자국과 중국에 적합한 상품이 있었고, 강하고 좋은 노예가 되는 반투족(아랍인들은 "젠그(Zeng)" 또는 "잔지(Zanj)", 자바인들은 "젠기(Jenggi)"라고 불렀음) 흑인 노예를 원했기 때문입니다.[12] 12세기 이전 스리비자야는 해양 세력보다는 주로 육지 기반의 정치체였으며, 함대는 있었지만 육지 세력의 투사를 용이하게 하는 물류 지원 역할을 했습니다. 나중에는 해상 전략이 약탈 함대로 퇴화했습니다. 그들의 해상 전략은 상선이 그들의 항구에 정박하도록 강요하는 것이었고, 무시하면 배를 파괴하고 승객들을 죽였습니다.[14][15]

1293년, 몽골 원나라는 자바를 침략했습니다. 원나라는 500~1000척의 배와 2만~3만 명의 병사를 보냈지만, 결국 기습 공격으로 육지에서 패배하여 해변으로 후퇴해야 했습니다. 해안 해역에서 자바의 정크선들은 이미 몽골 함선을 공격했습니다. 모든 병사들이 해안에서 배에 탑승한 후, 원나라 군대는 자바 함대와 싸웠습니다. 격퇴한 후, 그들은 泉州(Quanzhou)로 돌아갔습니다. 자바 해군 사령관 아리아 아디카라(Aria Adikara)는 추가적인 몽골 침략을 저지했습니다.[16][17] 정보가 부족하지만 이 지역을 지나던 이븐 바투타와 오도리코 포르데노네(Odoric of Pordenone)와 같은 여행자들은 자바가 여러 번 몽골의 공격을 받았지만 항상 실패로 끝났다고 기록했습니다.[18][19] 이러한 침략 실패 후, 마자파히트 제국은 빠르게 성장하여 14~15세기에 해상 강국이 되었습니다. 자바 몽골 침략에서 대포의 사용[20]은 1300년대 마자파히트 함대가 체트방(cetbang) 대포를 배치하게 했습니다.[21] 마자파히트 해군의 주력 전함은 종(jong)이었습니다. 종은 100~2000톤의 화물과 50~1000명을 수송할 수 있는 대형 수송선으로 길이는 28.99~88.56m였습니다.[22] 마자파히트가 보유한 종의 정확한 수는 알 수 없지만, 원정에 배치된 가장 많은 종의 수는 1350년 마자파히트가 파사이(Pasai)를 공격했을 때 약 400척이었습니다.[23] 이 시대, 17세기까지 누산타라 해군 병사들은 "발라이(balai)"라고 불리는 배 위의 플랫폼에서 싸우고 접근전을 펼쳤습니다. 체트방에서 발사되는 산탄은 이러한 유형의 전투에 대응하여 인원에게 발사되었습니다.[20][24]

12세기, 남송은 중국 최초의 상설 해군을 창설했고, 해군 본부는 딩하이(Dinghai)에 주둔했습니다. 이것은 1127년 금나라(Jurchen people)가 북중국을 정복한 후(금나라(1115-1234) 참조) 송의 황실이 개봉에서 항주로 남쪽으로 피난한 후에 이루어졌습니다. 자력 나침반과 신과의 유명한 논문(진북 개념에 대한 것)에 대한 지식을 갖춘 중국인들은 당시 뛰어난 항해 전문가가 되었습니다. 그들은 해군력을 3,000명의 해병대 11개 중대에서 1세기 만에 52,000명의 해병대 20개 중대로 증강했습니다.

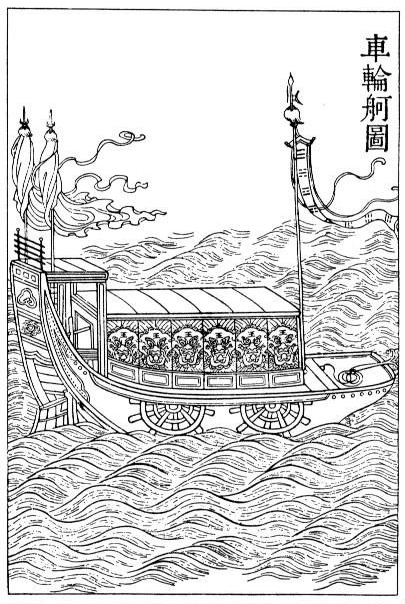

외륜선과 트레뷰셋(trebuchet)을 사용하여 배의 갑판에서 화약 폭탄을 발사한 남송은 12~13세기 금나라와의 전쟁 중 금나라의 강력한 적이 되었습니다(금송 전쟁 참조). 개시 전투(Battle of Caishi)와 당도 전투(Battle of Tangdao)에서 해전이 있었습니다.[25][26] 강력한 해군을 보유한 중국은 동남아시아 전역의 해상 무역을 장악했습니다. 1279년까지 송은 해군력을 사용하여 북쪽의 금나라에 대항하여 방어할 수 있었지만, 마침내 몽골이 중국 전체를 정복했습니다. 송나라 이후 몽골이 이끈 원나라는 인도양에서 강력한 해상 세력이었습니다.

원나라 황제 쿠빌라이 칸은 1274년과 1281년에 대규모 함대(몽골과 중국 모두)를 이끌고 두 차례 일본 침략을 시도했지만 모두 실패했습니다(몽골의 일본 침략 참조). 이전 송나라의 기술적 업적을 바탕으로 몽골인들은 또한 배의 갑판에 초기 대포를 사용했습니다.[27]

송나라가 해군력을 강화하는 동안 일본도 상당한 해군력을 가지고 있었습니다. 일본 해군의 힘은 1185년 4월 25일 대규모 단노우라 전투(Battle of Dan-no-ura)에서 볼 수 있듯이 원평 전쟁에서 확인할 수 있습니다. 미나모토노 요시쓰네의 군대는 850척의 함선을 보유했고, 타이라노 무네모리는 500척의 함선을 보유했습니다.

14세기 중반, 반란 지도자 주원장(1328~1398)은 다른 많은 반란 세력들 중에서 남쪽에서 권력을 장악했습니다. 그의 초기 성공은 유방원과 초옥과 같은 유능한 관리들과 그들의 화약 무기 덕분이었습니다(화룡경 참조). 그러나 그의 성공과 명나라(1368~1644) 건국을 확실히 한 결정적인 전투는 포양호 전투(Battle of Lake Poyang)였는데, 이는 역사상 가장 큰 해전 중 하나로 여겨집니다.[27]

15세기, 중국 제독 정화는 해외 외교 사절단을 위한 대규모 함대를 편성하여 동남아시아와 인도양의 해역을 항해했습니다. 그의 임무 중 여러 차례 정화의 함대는 해적들과 충돌했습니다. 정화의 함대는 스리랑카에서도 분쟁에 개입했는데, 실론의 왕이 이후 명나라에 와서 영락제에게 공식 사과를 했습니다.

명나라 해군은 1522년 마르팀 아폰수 드 소우사(Martim Afonso de Sousa)가 이끄는 포르투갈 해군을 격파했습니다. 중국은 화약고를 노려 한 척을 파괴하고 또 다른 포르투갈 함선을 나포했습니다.[28][29] 정성공이 이끄는 명나라 군대와 해군은 제일란디아 요새 공성전(Siege of Fort Zeelandia)에서 서구 세력인 네덜란드 동인도 회사를 물리쳤는데, 이는 중국이 서구 세력을 물리친 최초의 사례입니다.[30] 중국은 대포와 함선을 사용하여 네덜란드를 포격하여 항복시켰습니다.[31][32]

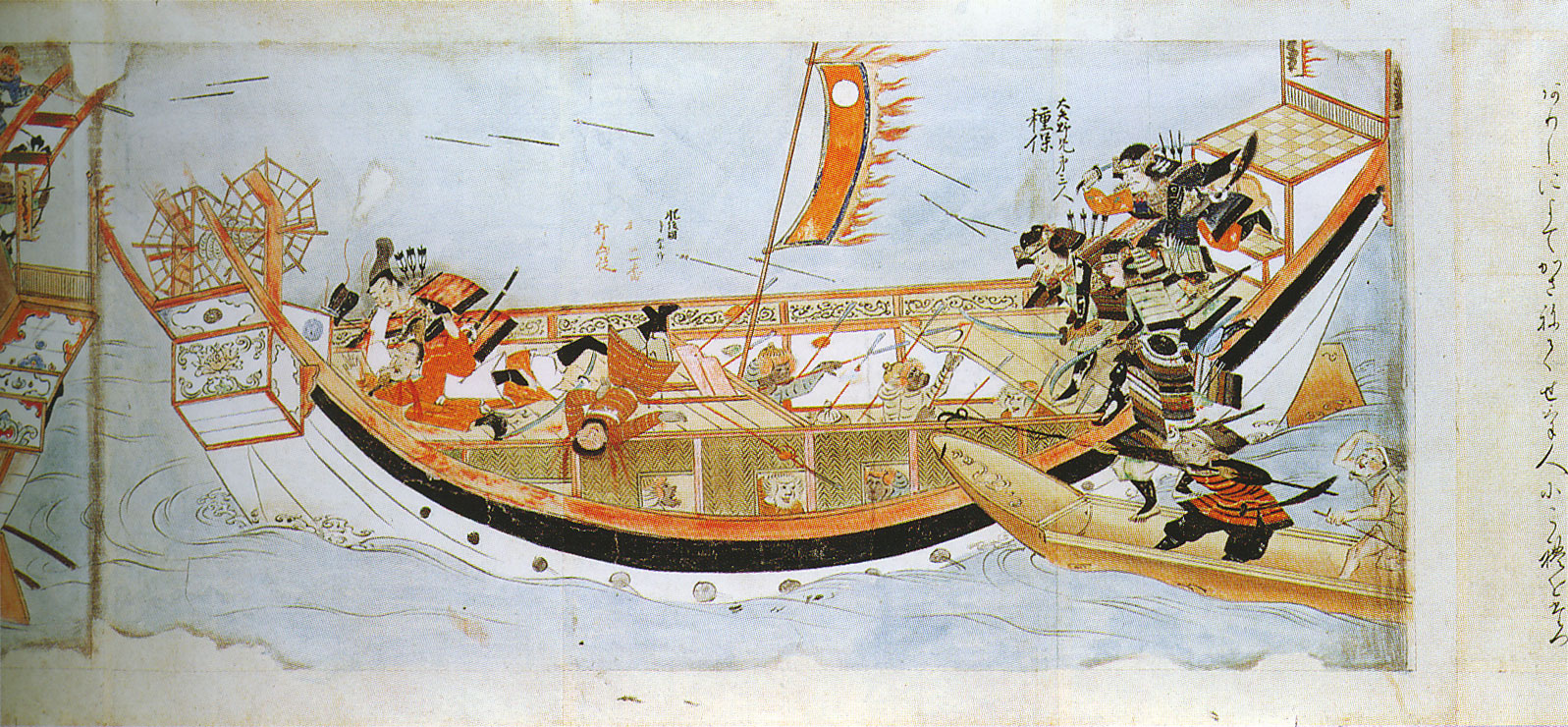

일본의 센고쿠 시대에 오다 노부나가는 군사력으로 일본을 통일했습니다. 그러나 그는 모리 씨의 해군에 패했습니다. 노부나가는 철갑선(철판으로 장비된 대형 아타케부네)을 발명하여 6척의 철갑선으로 모리 해군의 600척을 격파했습니다(기즈가와구치 전투 참조). 노부나가와 그의 후계자 도요토미 히데요시의 해군은 육지에서 근접 전술을 사용했지만, 해상 전투에서는 근접 사격을 사용했습니다. 노부나가가 혼노지의 변(Honnō-ji incident)에서 죽자 히데요시가 그의 뒤를 이어 전국을 통일했습니다. 1592년 히데요시는 다이묘들에게 명나라를 정복하기 위해 조선에 군대를 파견할 것을 명령했습니다. 1592년 4월 12일 부산에 상륙한 일본군은 한 달 만에 서울을 점령했습니다.[33] 조선 왕은 한반도 북부 지역으로 피난했고 일본은 6월에 평양을 점령했습니다. 이순신 장군이 이끄는 조선 해군은 옥포 해전, 사천, 당포 해전, 당항포 해전에서 연이어 일본 해군을 격파했습니다.[34] 1592년 8월 14일 한산도 해전은 조선이 일본 해군을 상대로 결정적인 승리를 거둔 결과를 가져왔습니다.[35] 이 전투에서 일본 군함 47척이 침몰하고 12척이 나포되었지만 조선 군함은 한 척도 손실되지 않았습니다.[36] 해상에서의 패배는 일본 해군이 군대에 적절한 보급을 제공하는 것을 방해했습니다.[37]

이순신은 나중에 원균 장군으로 교체되었고, 그의 함대는 패배를 겪었습니다.[38] 부산 근처에 주둔한 일본군은 1597년 8월 28일 칠천량 해전에서 조선 해군을 압도하고 중국으로 진격하기 시작했습니다. 이 시도는 재임명된 이순신 장군이 명량 해전에서 승리하면서 중단되었습니다.[39]

명나라 만력제는 한반도에 군대를 파견했습니다. 이순신과 진린은 500척의 중국 군함과 강화된 조선 함대와 함께 일본 해군과 계속해서 성공적으로 교전했습니다.[40][41][42] 1598년 도요토미 히데요시의 죽음으로 중국 정복 계획이 취소되었고 일본군은 한반도에서 철수했습니다. 일본으로 돌아가는 길에 이순신과 진린은 노량 해전에서 일본 해군을 공격하여 큰 피해를 입혔지만, 중국 고위 관리 등자룡과 조선 사령관 이순신은 일본군의 반격으로 전사했습니다. 나머지 일본군은 12월 말에 일본으로 돌아갔습니다.[43] 1609년 도쿠가와 막부는 다이묘에게 군함을 포기하도록 명령했습니다. 일본 해군은 메이지 유신까지 침체되었습니다.

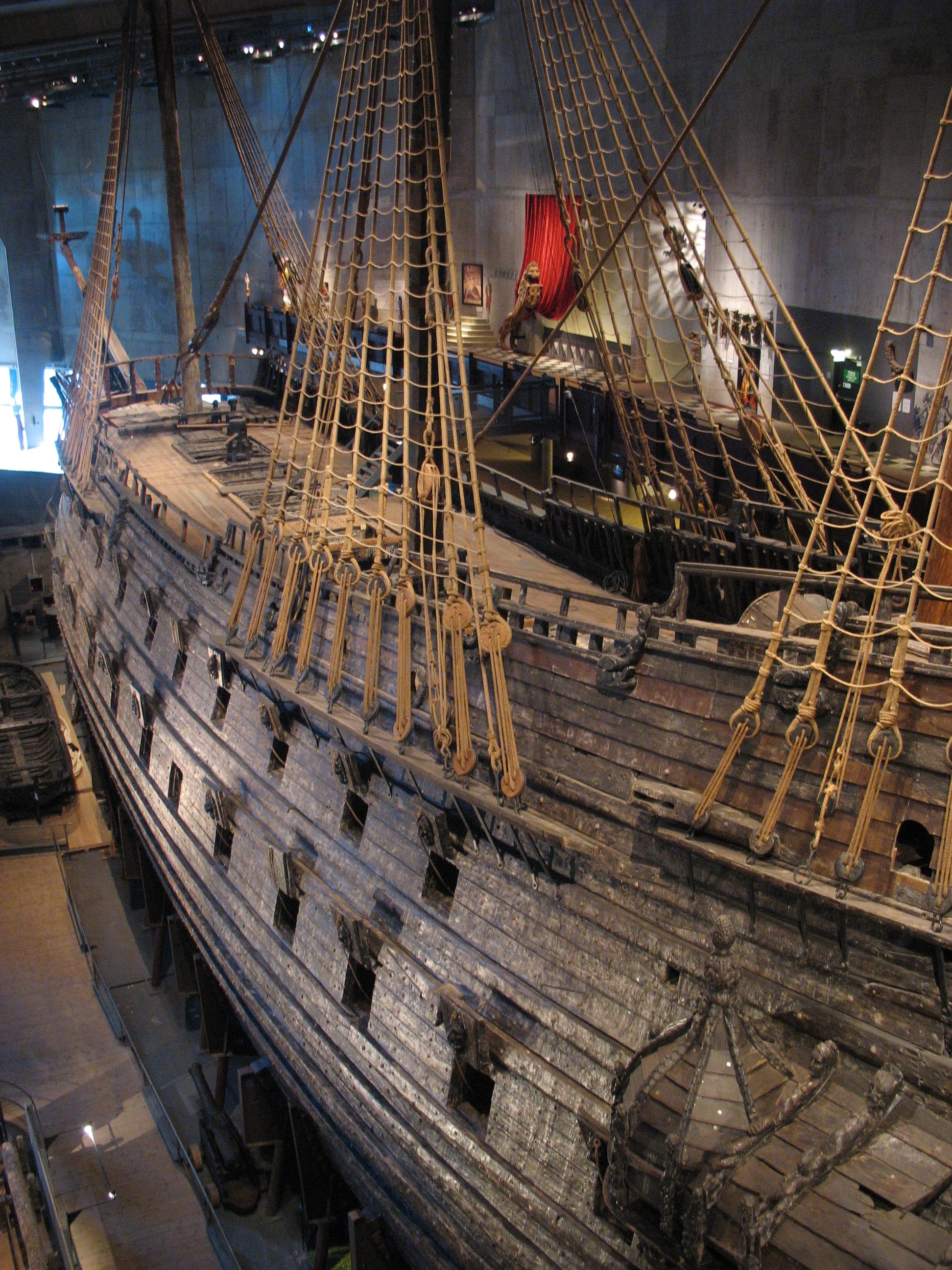

후기 중세에는 험난한 외해 조건에서도 견딜 수 있고, 충분한 백업 시스템과 숙련된 선원이 있어 장기 항해를 일상적으로 만들 수 있는 코그선, 카라벨선, 카락선이 개발되었다.[1] 또한 배의 배수량이 100톤에서 300톤으로 증가하여 대포를 장착하고도 여전히 화물을 실을 공간이 있었다. 당시 최대 규모의 선박 중 하나인 그레이트 해리호는 1,500톤이 넘는 배수량을 가졌다.

탐험 항해는 본질적으로 군사적 성격보다는 상업적 성격이 강했지만, 국가 통치자가 개인적인 이익을 위해 탐험에 자금을 지원하는 일도 있었고, 군사력을 이용하여 이익을 증대시키는 것도 문제가 되지 않았기 때문에 경계가 모호한 경우도 있었다. 이후에는 통치자의 해군 사용 동기가 사기업을 보호하여 더 많은 세금을 징수하는 것으로 점차 분리되었다.

이집트의 시아파 파티미드 왕조와 마므룩 왕조와 마찬가지로, 오늘날 터키에 위치한 수니파 이슬람의 오스만 제국은 동지중해를 지배했다. 오스만 제국은 강력한 해군을 건설하여 오스만-베네치아 전쟁 당시 이탈리아의 도시 국가 베네치아와 경쟁했다.

레판토 해전에서 신성 동맹에 크게 패했지만, 오스만 제국은 곧 해군력을 재건했고, 이후 키프로스 섬을 성공적으로 방어하여 오스만 제국의 손에 남게 했다. 그러나 동시대의 대항해시대를 맞아 유럽은 오스만 제국을 훨씬 능가하여 아프리카를 돌아 아메리카로 가는 해상 루트를 발견함으로써 육상 무역에 대한 의존도를 성공적으로 우회했다.

새로운 식민지를 방어하기 위한 최초의 해전은 바스쿠 다 가마가 인도에 상륙한 지 10년 후인 1508년 3월에 일어났다. 구자라트/이집트 연합군이 차울에서 포르투갈 함대를 기습 공격하여 포르투갈 함선 두 척만이 탈출했다. 다음 해 2월, 포르투갈 총독은 디우에서 연합 함대를 격파하여 인도양에 대한 포르투갈의 지배를 확고히 했다.

1582년 아소르스 제도에서 일어난 폰타 델가다 해전은 스페인-포르투갈 연합 함대가 프랑스와 포르투갈 연합군(영국의 일부 직접 지원 포함)을 격파하여 포르투갈 왕위 계승 위기를 종식시킨 전투였으며, 대서양 중앙부에서 벌어진 최초의 전투였다.

1588년 스페인의 필립 2세 국왕은 그의 무적함대를 보내 엘리자베스 여왕의 영국 함대를 정복하려 했지만, 찰스 하워드 제독이 무적함대를 격파하여 영국 왕립 해군의 부상을 알렸다. 그러나 스페인 해군에 결정적인 타격을 입히지는 못했고, 스페인 해군은 50년 동안 가장 중요한 해군으로 남아 있었다. 1604년 전쟁이 끝난 후 영국 함대는 상대적으로 방치되고 쇠퇴기를 겪었다.

16세기에는 북아프리카의 바르바리 국가가 부상하여 바르바리 해적들 덕분에 지중해의 주요 해군 세력이 되었다. 이탈리아, 스페인, 지중해 섬의 해안 마을들은 빈번히 공격을 받았고, 이탈리아와 스페인 해안의 긴 구간은 거주민들에 의해 거의 완전히 버려졌다. 1600년 이후 바르바리 해적들은 때때로 대서양에 진입하여 아이슬란드까지 북쪽으로 공격했다.

Robert Davis에 따르면,[45][46] 16세기부터 19세기까지 125만 명에 달하는 유럽인들이 바르바리 해적들에게 잡혀 북아프리카와 오스만 제국에서 노예로 팔렸다. 이 노예들은 주로 이탈리아, 스페인, 포르투갈의 해안 마을과 프랑스, 영국, 네덜란드, 아일랜드, 심지어 아이슬란드와 북아메리카와 같은 먼 곳에서 잡혔다. 바르바리 해적들은 바르바리 국가들의 항해 기술 발전 덕분에 많은 유럽 선박들을 성공적으로 격파하고 나포할 수 있었다. 최초의 어선, 제벡선, 풍상선은 16세기부터 바르바리 해적들이 사용했다.[47]

17세기 중반부터 확장되는 영국과 네덜란드 상업 함대 사이의 경쟁은 영국-네덜란드 전쟁에서 정점에 달했으며, 이 전쟁은 완전히 바다에서 수행된 최초의 전쟁이었다. 이 전투들 중 가장 기억에 남는 것은 네덜란드 제독 미힐 더 라위터르가 템스 강을 따라 항해하여 영국 함대의 대부분을 파괴한 메드웨이 기습이었다. 이것은 영국 해군의 최대 패배로 남아 있으며, 50년 이상 바다에서 네덜란드의 우위를 확립했다. 영국-네덜란드 전쟁 중 해전에서 침몰한 배는 매우 적었다. 수면 아래 배를 맞히기 어려웠기 때문이다. 수면이 포탄을 튕겨냈고, 생긴 몇 개의 구멍은 빠르게 메울 수 있었다. 해전에서 포격은 배를 침몰시키기보다는 사람과 돛에 더 큰 피해를 입혔다.

15세기에 접어들면서 대항해시대가 시작되자 외양 항해 기술이 크게 발전했다. 군함도 노를 젓는 사람이 필요 없고, 여러 갑판을 가지며, 여러 대포를 배치한 가레온선이 등장했다. 이로 인해 해전은 한쪽 옆면에서 대포를 일제 사격하여 승패를 결정하는 방식으로 변하기 시작했다. 당시 대포의 포탄은 실체탄이었고, 명중해도 폭발하지 않았다. 목조 범선이 주류였으며, 200미터에서 400미터까지 접근하여 포탄을 주고받으며 적함의 갑판 위 대포를 파괴하여 공격력을 빼앗고, 돛대를 파괴하여 조선 불능으로 만드는 것이 주된 전술이었다. 측면 수선 부분을 파괴하여 침수 침몰에 이르게 하는 것은 쉽지 않았다.

16세기에는 갈레이선과 가레온선의 교전 등을 통해 포격전이 해전에서 중요한 위치를 차지하게 되었다. 1545년 8월 15일 영국 해협에서 발생한 해전에서는 대형 함포를 장비한 영국군 가레온선 2척이 프랑스의 갈레이선대를 분쇄했다.[87] 1587년의 영국 함대의 카디스 공격에서도, 영국 함대의 丁字戰法 앞에 스페인 갈레이선대는 대패했다.[88] 이듬해 무적함대의 침몰에서 스페인 함대의 갈레이선이나 갈레아스선은 주력이 되지 못했고, 가레온선끼리의 포격전에서도 장거리 포를 많이 갖춘 영국 함대가 계속 우세했다. 스페인 함대는 전통적인 접현 공격을 의도했지만, 기동성이 뛰어난 영국 함선에 접근할 수 없었다. 그러나 이 시대의 함포의 대함 공격력은 여전히 한계적이었으며, 전투에서 격침된 스페인 함선은 소수였다.

17세기에 들어서면서 100문이 넘는 포를 가진 가레온선도 등장했고, 효과적인 집중 포화를 위한 함대 기동 연구가 진행되었다. 1653년의 포틀랜드 해전에서 영국 함대는 丁字戰法을 성공시켰다.

유럽과 미국에서 전쟁은 전통적으로 육상 전투를 의미했다. 정부 내에 전쟁 장관(전쟁 장관, 육전 장관)이 존재했지만, 해군은 전쟁과 별개로 정치적으로 보조적인 역할에 머물렀고, 해군 장관은 낮은 서열의 장관이었다. 해군력과 해양 지배가 국가의 존립을 좌우하는 중요한 문제로 인식된 것은 19세기 후반, 알프레드 세이어 마한, J. S. 코르벳, 할포드 맥킨더 등이 해양 전략을 육전과 동등하게 연구해야 한다고 주장하고 열강들이 이를 받아들인 이후였다.[89]

이후 대포의 사정거리가 1,000m를 넘어서면서, 함대 기동을 통해 유리한 진형을 구축하고 집중 포격을

2. 1. 고대 및 중세 시대

인간은 3000년 넘게 바다에서 전투를 벌여왔다.[1] 넓은 대륙 내부에서도 광범위한 철도가 출현하기 전의 교통은 주로 강, 호수, 운하, 기타 항해 가능한 수로에 의존했다.후자는 초기 산업혁명을 뒷받침하는 상품과 원자재의 대량 이동을 가능하게 했기 때문에 영국, 미국, 저지대 및 북부 독일의 현대 세계 발전에 매우 중요했다. 1750년 이전에는 자재를 주로 강 바지선이나 해상 선박으로 운반했다. 따라서 식량, 탄약, 사료에 대한 엄청난 수요가 있는 군대는 여러 시대에 걸쳐 강 유역에 묶여 있었다.

사전 기록된 역사(트로이 등의 호메로스 전설)와 오디세이와 같은 고전 작품에서는 바다를 강조한다. 단결하고 강력한 페르시아 제국은 그리스 도시 국가를 정복하려는 여러 시도에서 작은 도시 국가와 결합된 아테네 함대의 힘을 상대로 승리할 수 없었다. 페니키아와 이집트의 권력, 카르타고, 심지어 로마의 권력도 바다의 통제에 크게 의존했다.

베네치아 공화국 역시 이탈리아의 도시 국가를 지배하고, 오스만 제국을 좌절시켰으며, 수세기 동안 비단길과 지중해 전반의 상업을 지배했다. 3세기 동안 바이킹은 러시아 중부와 우크라이나, 심지어 멀리 떨어진 콘스탄티노플(흑해의 지류인 시칠리아와 지브롤터 해협을 통해)까지 습격하고 약탈했다.

바다를 장악하는 것은 함대의 해상 전투 능력에 크게 좌우되었다. 대부분의 해군 역사를 통틀어 해전은 접현전과 탑승 방지라는 두 가지 중요한 문제를 중심으로 진행되었다. 해상에서의 전술적 초점이 중포화로 전환된 것은 화약 기술이 상당한 수준으로 발전한 16세기 후반이 되어서였다.[2]

역사적으로 많은 해전은 또한 해양 고고학에 있어서 신뢰할 수 있는 난파선의 원천을 제공한다. 주요 사례는 태평양에서 다양한 군함의 잔해 탐험이다.

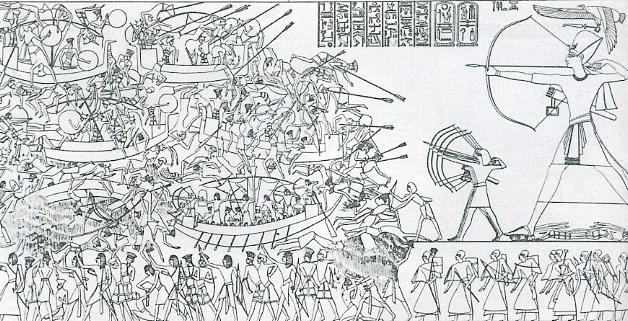

최초로 기록된 해전은 기원전 1175년경 델타 전투로, 고대 이집트가 해양 민족을 물리친 해전이다.[3]

파라오 람세스 3세의 메디네트 하부 장례 신전 벽화에 기록된 바에 따르면, 이 전투는 동쪽 나일 델타 해안 근처에서 해상 매복과 배와 해안에서 발사하는 궁수들을 이용하여 대규모 해상 침략을 격퇴한 것이다.

요세푸스(유대 고대사 IX 283–287)는 티레와 다른 페니키아 도시들의 지원을 받은 아시리아 왕 사이의 해전을 기록하고 있다. 이 전투는 티레 해안에서 벌어졌다. 티레 함대는 훨씬 규모가 작았지만 티레인들은 적을 물리쳤다.

4세기 이후 게르만족의 침입은 대부분 육상을 통해 이루어졌지만, 해상 전투의 주목할 만한 사례들도 있다. 3세기 후반 갈리에누스 황제(Emperor Gallienus) 시대에 고트족, 게피드족, 헤룰리족으로 구성된 대규모 약탈 부대가 흑해로 진출하여 아나톨리아와 트라키아 해안을 약탈하고 에게해를 건너 그리스 본토(아테네와 스파르타 포함)를 약탈하고 크레타와 로도스까지 진출했다. 4세기 후반 로마 제국의 몰락기에 마요리아누스 황제(Emperor Majorian)는 콘스탄티노플의 도움을 받아 대규모 함대를 모아 최근 정복한 아프리카 영토에서 게르만 침입자들을 몰아내려 했지만 실패했고, 아드리아 해의 Sena Gallica에서 Ostrogothic 함대를 격파했다.

7세기 이슬람 정복 동안 이슬람 함대가 처음 등장하여 652년 시칠리아를 습격했고( History of Islam in southern Italy 및 Emirate of Sicily 참조), 655년 비잔틴 해군을 격파했다. 콘스탄티노플은 678년 초기 형태의 화염방사기인 그리스의 불의 발명으로 장기간에 걸친 아랍의 포위 공격에서 구출되었다. 이는 비잔틴-아랍 전쟁 동안 일어난 많은 충돌 중 첫 번째 사례였다.

칼리파는 이슬람 황금기로 알려진 7세기부터 13세기까지 지중해의 지배적인 해군 강국이 되었다. 중세 해전에서 가장 중요한 발명품 중 하나는 1275년 시리아의 아랍 발명가 하산 알-라마(Hasan al-Rammah)가 발명한 어뢰였다. 그의 어뢰는 폭발물 화약으로 채워진 로켓 시스템으로 물 위를 운행했으며, 세 개의 발사 지점을 가지고 있었다. 이것은 선박에 효과적인 무기였다.[6]

8세기에 바이킹이 등장했지만, 그들의 일반적인 방식은 신속하게 나타나 약탈하고 사라지는 것이었고, 가능하면 방어가 없는 곳을 공격하는 것을 선호했다. 바이킹은 잉글랜드와 프랑스 해안선을 따라 있는 곳을 습격했으며, 잉글랜드에서 가장 큰 위협이 되었다. 그들은 부유하고 방어가 허술한 수도원을 습격했다. 그들은 또한 강과 다른 보조 수로를 이용하여 브리튼 침략 과정에서 내륙으로 진출했다. 그들은 노섬브리아와 머시아, 그리고 앵글리아의 나머지 지역을 황폐화시켰지만, 웨섹스에 의해 저지되었다. 잉글랜드의 알프레드 대왕(King Alfred the Great)은 에딩턴 전투에서의 결정적인 승리로 바이킹의 침입을 막았다. 알프레드는 귈트룸을 물리치고 884년 조약으로 데인로의 경계를 확립했다. 알프레드의 '함대'의 효과는 논란의 여지가 있다. 케네스 하를은 바이킹과 싸우기 위해 배가 11척에 불과했고, 그중 2척만이 격파되거나 나포되지 않았다고 지적했다.

바이킹은 서로 간에도 여러 차례 해전을 벌였다. 이것은 보통 각 측의 배를 서로 묶어서 바다에서 본질적으로 육상 전투를 벌이는 방식으로 이루어졌다.[1] 그러나 패배한 측이 쉽게 도망칠 수 없다는 사실은 전투가 치열하고 피비린내 나는 경향이 있음을 의미했다. Battle of Svolder은 아마도 이러한 전투 중 가장 유명한 전투일 것이다.

지중해에서 이슬람의 세력이 약해지기 시작하자 제노바, 피사, 베네치아의 이탈리아 무역 도시들이 기회를 포착하여 상업 네트워크를 구축하고 이를 보호하기 위한 해군을 건설했다. 처음에는 아랍인들과 싸웠지만(1004년 바리, 1005년 메시나에서), 그 후 시칠리아로 진출하는 노르만인들과 싸우게 되었고, 마침내 서로 싸우게 되었다. 제노바와 베네치아는 1253년-1284년, 1293년-1299년, 1350년-1355년, 1378년-1381년에 네 차례의 해전을 벌였다. 마지막 전투에서 베네치아가 결정적인 승리를 거두면서 다른 유럽 국가들이 남쪽과 서쪽으로 확장하기 시작하기 전까지 거의 1세기 동안 지중해 무역을 지배했다.

유럽 북부에서는 잉글랜드와 프랑스 사이의 거의 끊임없는 갈등이 해안선을 따라 있는 해안 도시와 항구에 대한 습격과 군대 수송선을 보호하기 위한 해상 항로 확보를 특징으로 했다. 1217년의 도버 해전은 유스타스 수도승(Eustace the Monk)이 이끄는 80척의 프랑스 함대와 허버트 드 버그(Hubert de Burgh)가 이끄는 40척의 잉글랜드 함대 사이의 전투로, 범선 전술을 사용한 최초의 기록된 전투로 주목할 만하다. 아르네무이던 해전(1338년 9월 23일)은 프랑스의 승리로 끝났으며, 백년 전쟁의 시작을 알렸고 포병이 사용된 최초의 전투였다.[7] 그러나 2년 후에 벌어진 슬뤼스 해전은 프랑스 함대의 궤멸을 가져왔고, 이로 인해 잉글랜드는 해상 항로를 효과적으로 장악하고 전쟁 대부분 동안 전략적 주도권을 확보했다.

고대 중국에서 최초로 알려진 해전은 전국 시대(기원전 481~221년)에 여러 제후들이 서로 싸우면서 발생했습니다. 이 시대 중국의 해상 전투는 “배를 들이받는 배”와 “충돌하는 급강하하는 배”라고 불리는 배를 사용한 들이받기 전술과 갈고리와 갈고리를 사용한 전술이 특징이었습니다.[44] 한나라 시대의 기록에 따르면 전국 시대 사람들은 '촨 거'(도끼 칼 배 또는 창 배)라는 배를 사용했는데, 이는 단순히 도끼 칼 창을 개인 무기로 휴대하는 해병대가 탑승한 배에 대한 간단한 설명으로 생각됩니다.

3세기 작가 장염은 전국 시대 사람들이 배에 도끼 칼 날을 고정하여 다른 배의 선체를 찢거나, 떨어져 물에 빠져 헤엄치는 적을 찌르거나, 배의 진로에 있는 위험한 해양 동물(고대 중국인들은 해괴한 괴물을 믿었습니다. 자세한 내용은 서복 참조)을 제거하기 위해 배의 이름을 그렇게 지었다고 주장했습니다.

진시황은 진나라(기원전 221~207년)의 초대 황제로, 공식적인 해군이 아직 설립되지 않았지만, 중국 남부를 통일하는 데 해군력이 크게 기여했습니다. 주나라 시대 사람들은 일반적인 수단으로 임시 뗏목 다리를 사용한 것으로 알려져 있지만, 진나라와 한나라 시대에 대규모의 영구적인 뗏목 다리가 조립되어 전쟁에 사용되었습니다(서구에서 최초로 기록된 뗏목 다리는 그리스의 사모스의 만드로클레스가 페르시아 황제 다리우스 1세의 보스포루스를 건너는 군사 작전을 지원하면서 감독한 것입니다).

한나라(기원전 202년~서기 220년) 시대에 중국인들은 선미에 장착된 조타 키를 사용하기 시작했고, 범선이라는 새로운 유형의 배도 설계했습니다. 후한 말부터 삼국 시대(220~280년)까지 적벽대전과 같은 대규모 해전은 동양의 해전 발전을 보여주는 사건이었습니다. 후자의 전투에서 손권과 유비의 연합군은 조조가 지휘하는 대규모 함대를 화공으로 격파했습니다.

해외 항해 측면에서 볼 때, 아마도 5세기 초 불교 승려 법현이 최초로 인도양을 항해하여 스리랑카와 인도에 도착했을 것입니다. 하지만 페르시아와 인도로의 외교 관계와 육로 무역은 그 이전 한나라 시대에 이미 확립되었습니다. 그러나 중국의 해상 세력은 중세 시대까지 인도양으로 확대되지 않았습니다.

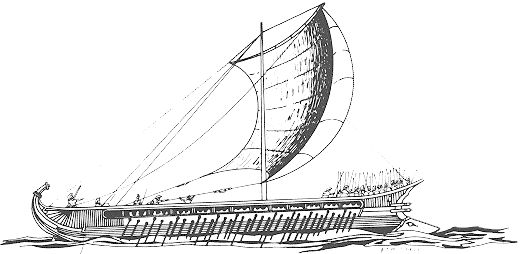

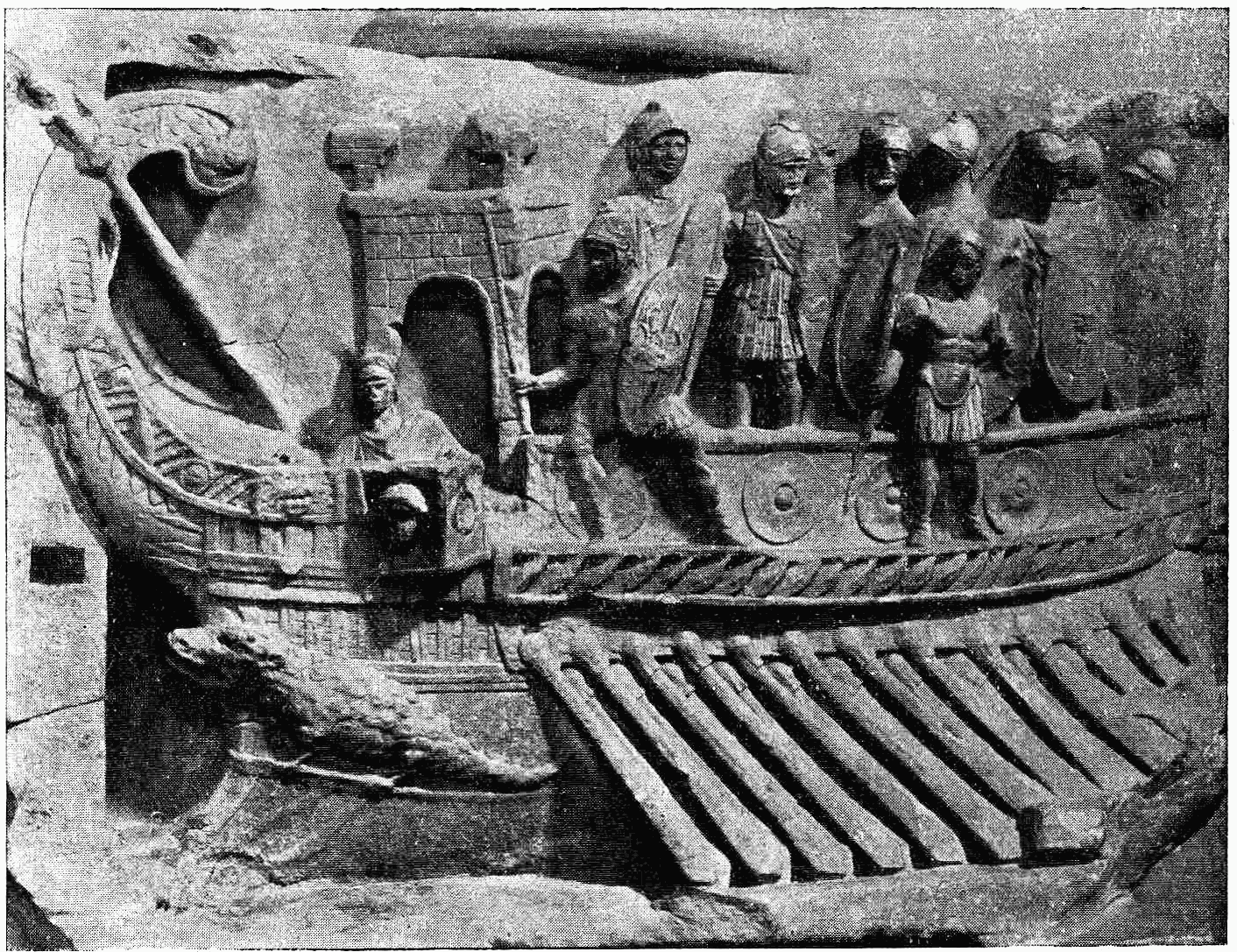

해군은 고대 지중해에서 탄생했다고 여겨진다. 이는 중국 등은 육상 전투가 중심이었던 데 반해, 유럽 주변에서는 지중해를 무대로 한 해상 무역이 일찍부터 시작되었기 때문에, 그 제해권을 확보하는 것이 중요했기 때문이다. 기원전 15세기부터 페니키아가 지중해를 지배하고, 이후 고대 그리스의 해군이 지중해를 지배했다. 고대의 해전은 갤리선이 중심이었고, 선상에 대기한 병사들이 활이나 검으로 적선에 뛰어들어 전투를 벌였다. 기원전 1178년경 - 고대 이집트 왕 람세스 3세가 델타 전투에서 "해양 민족" 연합군을 격파한다.

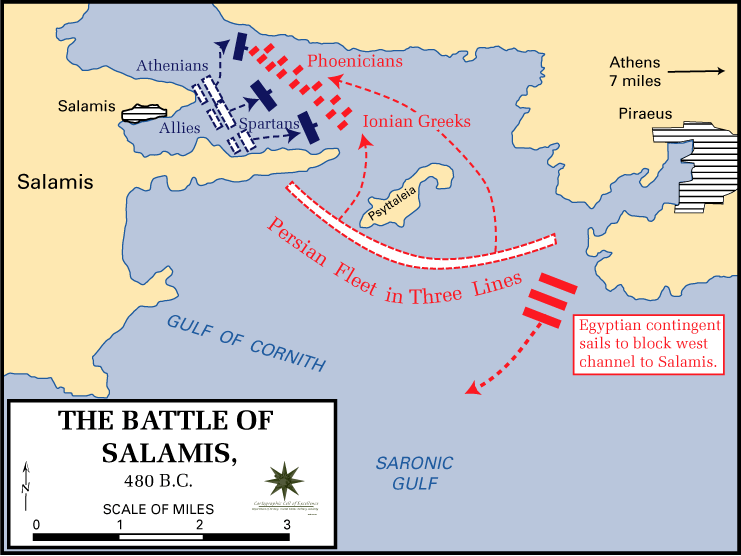

기원전 480년, 살라미스 해전에서 삼단노선을 거느리고 테미스토클레스가 이끄는 그리스 함대가 함선 수에서 우세한 페르시아 함대를 격파했다. 기원전 31년의 악티움 해전에서는 로마 함대가 안토니우스가 이끄는 투석기를 장비한 이집트 함선에 대해 화살과 불병을 투척하여 승리를 거두었다.

1538년, 프레베자 해전에서 오스만 제국이 숙적 안드레아 도리아 군(스페인)을 격파하고 지중해를 장악했다. 스페인 세력을 지중해에서 몰아내고 이슬람교도가 패권을 확립했다. 1571년에 일어난 레판토 해전은 갤리선끼리의 해전의 정점이며, 갤리아스선의 투입 등 함포도 사용되었지만, 여전히 접근하여의 승선 공격이 결정적인 역할을 했다.

가마쿠라시 세이마다니 횡혈묘군에는 일본에서 가장 오래된 것으로 추정되는 해전의 선각이 남아 있다. 그 그림으로부터 활과 방패로 무장한 1~2명이 탄 소형 통나무배를 이용한 집단 습격이라는, 고분시대 해전의 모습을 짐작할 수 있다.[77] 고분시대 일본에서는 준구조선의 하니와와 유물이 출토되었으며, 이러한 대형 선박도 집단전에 사용되었을 것으로 생각된다.[77] 663년의 백강전투에서는 일본에서 1000척[78]의 수군이 파견되어, 당의 수군과 기록상 최초의 해전을 벌여 막대한 피해를 입었다. 『일본서기』에 따르면, "일본의 여러 장수와 백제 왕이 기상을 살피지 않고", "당의 군선에 끼어 둘러싸였다"고 기록되어 있으며, 이 기상이 바람 방향인지 조류인지는 불명확하지만, 경시한 결과 불리한 전투에 몰렸다는 것을 알 수 있다.[79]

그 후, 무가 정권 시대에도 수군이 널리 활용되었으며, 단노우라 전투, 嚴島 전투 등은 양군의 승패를 결정짓는 역할을 했다. 『보원물어』의 해전 한 장면에서, "옛날에는 화살 하나로 갑옷 무사 2명을 꿰뚫었다. 지금은 배를 쏘아(침몰시켜) 많은 사람을 죽였다"라고 하여, 12세기 말에 "기술에서 전법으로 이행했다"는 것을 짐작할 수 있는 기록이 보인다. 배 전투에서도 무거운 물건 즉 갑옷을 착용한 배 무사는 그대로 가라앉고, 가벼운 자만이 헤엄쳐서 아군의 배로 구조되었다는 기록이 있으며, 화살에 구멍이 나서 침몰한 아군의 배를 보고 일단 활의 사정거리 밖까지 거리를 두고, "배 바닥에 갑옷을 겹쳐 놓을 것인가, 방패를 겹쳐서 칠 것인가"와 같은 논의가 이루어지고 있다는 점에서, 배 바닥의 두께가 강궁에 대항할 수 있는 것이 아니었음을 알 수 있다. 여러 판본에 따라 기록이 다르며, "500여 기 20척"의 경우에는 300명이 탄 대형 배를 한 발로 침몰시켰다고 되어 있지만, 고사본에는 "500여 명 100여 척"으로만 기록되어 있다.[80]

『평가물어』에서, 야시마 전투 때, 평교경이 "배 전투에는 그 나름의 방식이 있다"고 말하며, 평소 갑옷 히다리를 착용하지 않고(물에 잠기면 움직이기 어려워지기 때문인가), 속옷 위에 갑옷만 입고, 칼보다 긴 큰 칼과 활과 화살을 사용했다고 기록되어 있으며, 상당히 전법이 확립되어 있었던 것으로 보이지만, 육전의 연장선상에 있고,[81] 안장을 얹은 말을 배에 태우거나, 갑옷도 없는 비전투원을 노 젓는 사람으로 사용했다.[82] 평가 측은 잡병을 태운 눈에 띄는 대형 당선을 미끼로 해서 원씨 측을 유인하려고 하지만, 아군의 배신으로 형세가 역전되고(배신에 의한 작전 누설), 미끼 작전은 실패한다(따라서, 원평 시대에도 대형 선박이 등장하고 있다). 『몽골침입화첩』에는 배의 한쪽에 육지용의 방패를 나란히 세운 그림이 그려져 있지만, 방패의 아랫부분이 수면에 닿아, 방패를 세울 때는 항해에 문제가 생겼을 것으로 보인다(육지 방패에 의해 기동성이 저하되었다[83]). 원평 시대의 군선은 200석급 정도로 추정된다.[84]

일본의 중세 후반에는 닻이 쇠사슬이 아니라 줄로 연결되어 있었기 때문에, 그것이 약점이 되어, 嚴島 전투에서는, 낫창을 사용하여, 적선의 닻줄을 끊고, 혼란한 틈을 타서 화살 배와 봉락선으로 공격한 예가 있다.[85] 또한 대형 배는 닻도 커서, 일단 내리면 바로 움직일 수 없다는 약점이 있었지만, 전근대의 병법에서는 대형 배 주위에 여러 척의 소형 배를 배치하여, 대형 배와 연결하고, 소형 배 쪽에 닻을 내려서 고정시켰다. 이것은 상천신강 전의 『훈열집』(다이고가 병법서를 전국 시대로 개량한 병서) 권사·전법 "배 전투" 항에 기록되어 있다. 대형 배가 폭풍 등으로 어쩔 수 없이 닻을 내려야 하고, 바로 움직여야 할 때는, 스스로 닻줄을 끊는 경우도 있기 때문에, 여러 개의 줄과 닻을 준비하도록 『훈열집』에는 기록되어 있으며, 대형 배의 기동성 확보를 위해 일부러 쇠사슬을 사용하지 않았다는 것을 알 수 있다. 전국 시대에 화살과 총에 의한 공격이 성행했기 때문에, 『훈열집』 "배 전투" 항에는 방비가 여러 가지 기록되어 있으며, 일부를 들면 "대장선의 막은 물에 잠길 정도로 길게 내려야 한다. 허리판 너비대로는 철망 막을 치고, 그 안에 또 막을 한 겹으로 하여, 세 겹으로 한다. 위쪽은 모두 구리 철망을 치고, 화살을 막아야 한다" "총을 막기 위해, 막보다 안쪽에 한 겹의 대나무 울타리(대나무묶음)를 하고, 또 그 안에 막 한 겹을 친다" "정찰선도 녹나무 판으로 총이 통과하지 못할 정도의 두께로 하여(생략)" 등이 있다.[86] 『오다와라 호조기』 권칠에서도 관선에 방탄을 의식한 구조의 기록이 보이는 한편, 『신장공기』에서도 구귀수군이 방탄을 의식하여, 둘러싼 배(가코이후네)라고 불리는 대나무묶음으로 덮은 군선을 사용했다는 기록이 있다.

2. 2. 근대

인류는 3,000년 이상 바다에서 전투를 벌여왔다.[1] 16세기 후반에 화약 기술이 상당히 발전하면서 해상 전술의 초점이 중화기로 옮겨갔다.[2]4세기 이후 게르만족의 침입은 대부분 육상을 통해 이루어졌지만, 해상 전투의 주목할 만한 사례들도 있었다. 3세기 후반 갈리에누스 황제 시대에 고트족, 게피드족, 헤룰리족으로 구성된 대규모 약탈 부대가 흑해로 진출하여 아나톨리아와 트라키아 해안을 약탈하고 에게해를 건너 그리스 본토(아테네와 스파르타 포함)를 약탈하고 크레타와 로도스까지 진출했다. 4세기 후반 로마 제국의 몰락기에 마요리아누스 황제는 콘스탄티노플의 도움을 받아 대규모 함대를 모아 최근 정복한 아프리카 영토에서 게르만 침입자들을 몰아내려 했지만 실패했고, 아드리아 해의 Sena Gallica에서 Ostrogothic 함대를 격파했다.

7세기 이슬람 정복 동안 이슬람 함대가 처음 등장하여 652년 시칠리아를 습격했고( History of Islam in southern Italy 및 Emirate of Sicily 참조), 655년 비잔틴 해군을 격파했다. 콘스탄티노플은 678년 초기 형태의 화염방사기인 그리스의 불의 발명으로 장기간에 걸친 아랍의 포위 공격에서 구출되었다. 이는 비잔틴-아랍 전쟁 동안 일어난 많은 충돌 중 첫 번째 사례였다.

칼리파는 이슬람 황금기로 알려진 7세기부터 13세기까지 지중해의 지배적인 해군 강국이었다. 중세 해전에서 가장 중요한 발명품 중 하나는 1275년 시리아의 아랍 발명가 하산 알-라마(Hasan al-Rammah)가 발명한 어뢰였다. 그의 어뢰는 폭발물 화약으로 채워진 로켓 시스템으로 물 위를 운행했으며, 세 개의 발사 지점을 가지고 있었다. 이것은 선박에 효과적인 무기였다.[6]

8세기에 바이킹이 등장했지만, 그들의 일반적인 방식은 신속하게 나타나 약탈하고 사라지는 것이었고, 가능하면 방어가 없는 곳을 공격하는 것을 선호했다. 바이킹은 잉글랜드와 프랑스 해안선을 따라 있는 곳을 습격했으며, 잉글랜드에서 가장 큰 위협이 되었다. 그들은 부유하고 방어가 허술한 수도원을 습격했다. 그들은 또한 강과 다른 보조 수로를 이용하여 브리튼 침략 과정에서 내륙으로 진출했다. 그들은 노섬브리아와 머시아, 그리고 앵글리아의 나머지 지역을 황폐화시켰지만, 웨섹스에 의해 저지되었다. 잉글랜드의 알프레드 대왕은 에딩턴 전투에서의 결정적인 승리로 바이킹의 침입을 막았다. 알프레드는 귈트룸을 물리치고 884년 조약으로 데인로의 경계를 확립했다.

바이킹은 서로 간에도 여러 차례 해전을 벌였다. 이것은 보통 각 측의 배를 서로 묶어서 바다에서 본질적으로 육상 전투를 벌이는 방식으로 이루어졌다.[1] 그러나 패배한 측이 쉽게 도망칠 수 없다는 사실은 전투가 치열하고 피비린내 나는 경향이 있음을 의미했다. Battle of Svolder은 아마도 이러한 전투 중 가장 유명한 전투일 것이다.

지중해에서 이슬람의 세력이 약해지기 시작하자 제노바, 피사, 베네치아의 이탈리아 무역 도시들이 기회를 포착하여 상업 네트워크를 구축하고 이를 보호하기 위한 해군을 건설했다. 처음에는 아랍인들과 싸웠지만(1004년 바리, 1005년 메시나에서), 그 후 시칠리아로 진출하는 노르만인들과 싸우게 되었고, 마침내 서로 싸우게 되었다. 제노바와 베네치아는 1253년-1284년, 1293년-1299년, 1350년-1355년, 1378년-1381년에 네 차례의 해전을 벌였다. 마지막 전투에서 베네치아가 결정적인 승리를 거두면서 다른 유럽 국가들이 남쪽과 서쪽으로 확장하기 시작하기 전까지 거의 1세기 동안 지중해 무역을 지배했다.

유럽 북부에서는 잉글랜드와 프랑스 사이의 거의 끊임없는 갈등이 해안선을 따라 있는 해안 도시와 항구에 대한 습격과 군대 수송선을 보호하기 위한 해상 항로 확보를 특징으로 했다. 1217년의 도버 해전은 유스타스 수도승(Eustace the Monk)이 이끄는 80척의 프랑스 함대와 허버트 드 버그(Hubert de Burgh)가 이끄는 40척의 잉글랜드 함대 사이의 전투로, 범선 전술을 사용한 최초의 기록된 전투로 주목할 만하다. 아르네무이던 해전(1338년 9월 23일)은 프랑스의 승리로 끝났으며, 백년 전쟁의 시작을 알렸고 포병이 사용된 최초의 전투였다.[7] 그러나 2년 후에 벌어진 슬뤼스 해전은 프랑스 함대의 궤멸을 가져왔고, 이로 인해 잉글랜드는 해상 항로를 효과적으로 장악하고 전쟁 대부분 동안 전략적 주도권을 확보했다.

thumb

중국의 수나라(581~618)와 당나라(618~907)는 중세 한국(삼국 시대)을 지배하는 세 개의 정치 세력과 여러 차례 해상 전투를 벌였으며, 아스카 시대 야마토 왕국(일본)으로부터 한반도에 대한 해상 폭격을 가하기도 했다.

당나라는 신라 왕국(통일신라 참조)을 지원하여 일본 해군의 지원을 받던 백제 왕국을 한반도에서 몰아냈습니다(백강 전투 참조). 그리고 668년까지 신라가 백제와 고구려라는 경쟁 왕국들을 제압하는 것을 도왔습니다. 또한 당나라는 현대 스리랑카, 인도, 이슬람 이란과 아라비아, 그리고 동아프리카의 소말리아까지 해상 무역, 조공, 외교 관계를 맺었습니다.

현대 에티오피아의 악숨 왕국 출신 아랍 여행가 사드 이븐 아비 와카스(Sa'd ibn Abi-Waqqas)는 당 고종(Emperor Gaozong)의 통치 기간 동안 그곳에서 당나라로 항해했습니다. 20년 후, 그는 꾸란 사본을 가지고 돌아와 중국 최초의 이슬람 사원인 광저우 기념 사원(Mosque of Remembrance)을 세웠습니다. 아랍인과 중국인 사이에 인도양 무역 장악을 위한 경쟁이 심화되었습니다. 신 부웨이(Shen Fuwei)는 그의 저서 「중국과 외부 세계 간의 문화 교류(Cultural Flow Between China and the Outside World)」에서 9세기 해상 중국 상인들이 아랍 중개상들을 배제하기 위해 동아프리카의 수팔라(Sufala)에 정기적으로 상륙했다고 적고 있습니다.[8]

중세 인도의 촐라 왕조(Chola dynasty)는 인도양의 강력한 해상 세력이었으며, 송나라와 활발한 해상 무역 및 외교 관계를 맺었습니다. 라자라자 촐라 1세(985~1014년 재위)와 그의 아들 라젠드라 촐라 1세(1014~1042년 재위)는 미얀마, 말레이 반도, 수마트라 일부를 점령한 대규모 해상 원정을 보냈습니다.

누산타라 제도에서는 길이 50m 이상, 자유판(freeboard) 5.2~7.8m의 대형 항해선이 기원후 2세기부터 이미 사용되어 인도와 중국과 교류했습니다.[9][10] 7세기부터 스리비자야 제국은 제도 서부 해역을 장악했습니다. 케두칸 부킷 비문(Kedukan Bukit inscription)은 인도네시아 군사 역사상 가장 오래된 기록으로, 7세기 스리비자야의 신성한 시드하야트라(siddhayatra) 여정을 다룬 것입니다. 이 여정은 다푼타 햐양 스리 자야나사(Dapunta Hyang Sri Jayanasa)가 이끌었고, 배에 탄 312명을 포함해 2만 명의 군대와 1312명의 보병을 데리고 갔다고 합니다.[11] 10세기 아랍어 저서 「아자예브 알-힌드(Ajayeb al-Hind)」(인도의 경이)는 와크와크(Wakwak) 또는 와콰크(Waqwaq)라고 불리는 사람들에 의한 아프리카 침략에 대한 이야기를 담고 있습니다.[12] 아마도 스리비자야의 말레이 사람들 또는 마타람 왕국의 자바 사람들이었을 것입니다.[13][17] 945~946년에 그들은 탕가니카(Tanzania Mainland)와 모잠비크 해안에 1000척의 배로 도착하여 칸발로(Qanbaloh) 요새를 점령하려 했지만 결국 실패했습니다. 공격의 이유는 그곳에 상아, 거북이 껍질, 표범 가죽, 용연향과 같은 자국과 중국에 적합한 상품이 있었고, 강하고 좋은 노예가 되는 반투족(아랍인들은 "젠그(Zeng)" 또는 "잔지(Zanj)", 자바인들은 "젠기(Jenggi)"라고 불렀음) 흑인 노예를 원했기 때문입니다.[12] 12세기 이전 스리비자야는 해양 세력보다는 주로 육지 기반의 정치체였으며, 함대는 있었지만 육지 세력의 투사를 용이하게 하는 물류 지원 역할을 했습니다. 나중에는 해상 전략이 약탈 함대로 퇴화했습니다. 그들의 해상 전략은 상선이 그들의 항구에 정박하도록 강요하는 것이었고, 무시하면 배를 파괴하고 승객들을 죽였습니다.[14][15]

1293년, 몽골 원나라는 자바를 침략했습니다. 원나라는 500~1000척의 배와 2만~3만 명의 병사를 보냈지만, 결국 기습 공격으로 육지에서 패배하여 해변으로 후퇴해야 했습니다. 해안 해역에서 자바의 정크선들은 이미 몽골 함선을 공격했습니다. 모든 병사들이 해안에서 배에 탑승한 후, 원나라 군대는 자바 함대와 싸웠습니다. 격퇴한 후, 그들은 泉州(Quanzhou)로 돌아갔습니다. 자바 해군 사령관 아리아 아디카라(Aria Adikara)는 추가적인 몽골 침략을 저지했습니다.[16][17] 정보가 부족하지만 이 지역을 지나던 이븐 바투타와 오도리코 포르데노네(Odoric of Pordenone)와 같은 여행자들은 자바가 여러 번 몽골의 공격을 받았지만 항상 실패로 끝났다고 기록했습니다.[18][19] 이러한 침략 실패 후, 마자파히트 제국은 빠르게 성장하여 14~15세기에 해상 강국이 되었습니다. 자바 몽골 침략에서 대포의 사용[20]은 1300년대 마자파히트 함대가 체트방(cetbang) 대포를 배치하게 했습니다.[21] 마자파히트 해군의 주력 전함은 종(jong)이었습니다. 종은 100~2000톤의 화물과 50~1000명을 수송할 수 있는 대형 수송선으로 길이는 28.99~88.56m였습니다.[22] 마자파히트가 보유한 종의 정확한 수는 알 수 없지만, 원정에 배치된 가장 많은 종의 수는 1350년 마자파히트가 파사이(Pasai)를 공격했을 때 약 400척이었습니다.[23] 이 시대, 17세기까지 누산타라 해군 병사들은 "발라이(balai)"라고 불리는 배 위의 플랫폼에서 싸우고 접근전을 펼쳤습니다. 체트방에서 발사되는 산탄은 이러한 유형의 전투에 대응하여 인원에게 발사되었습니다.[20][24]

12세기, 남송은 중국 최초의 상설 해군을 창설했고, 해군 본부는 딩하이(Dinghai)에 주둔했습니다. 이것은 1127년 금나라(Jurchen people)가 북중국을 정복한 후(금나라(1115-1234) 참조) 송의 황실이 개봉에서 항주로 남쪽으로 피난한 후에 이루어졌습니다. 자력 나침반과 신과의 유명한 논문(진북 개념에 대한 것)에 대한 지식을 갖춘 중국인들은 당시 뛰어난 항해 전문가가 되었습니다. 그들은 해군력을 3,000명의 해병대 11개 중대에서 1세기 만에 52,000명의 해병대 20개 중대로 증강했습니다.

외륜선과 트레뷰셋(trebuchet)을 사용하여 배의 갑판에서 화약 폭탄을 발사한 남송은 12~13세기 금나라와의 전쟁 중 금나라의 강력한 적이 되었습니다(금송 전쟁 참조). 개시 전투(Battle of Caishi)와 당도 전투(Battle of Tangdao)에서 해전이 있었습니다.[25][26] 강력한 해군을 보유한 중국은 동남아시아 전역의 해상 무역을 장악했습니다. 1279년까지 송은 해군력을 사용하여 북쪽의 금나라에 대항하여 방어할 수 있었지만, 마침내 몽골이 중국 전체를 정복했습니다. 송나라 이후 몽골이 이끈 원나라는 인도양에서 강력한 해상 세력이었습니다.

원나라 황제 쿠빌라이 칸은 1274년과 1281년에 대규모 함대(몽골과 중국 모두)를 이끌고 두 차례 일본 침략을 시도했지만 모두 실패했습니다(몽골의 일본 침략 참조). 이전 송나라의 기술적 업적을 바탕으로 몽골인들은 또한 배의 갑판에 초기 대포를 사용했습니다.[27]

송나라가 해군력을 강화하는 동안 일본도 상당한 해군력을 가지고 있었습니다. 일본 해군의 힘은 1185년 4월 25일 대규모 단노우라 전투(Battle of Dan-no-ura)에서 볼 수 있듯이 원평 전쟁에서 확인할 수 있습니다. 미나모토노 요시쓰네의 군대는 850척의 함선을 보유했고, 타이라노 무네모리는 500척의 함선을 보유했습니다.

14세기 중반, 반란 지도자 주원장(1328~1398)은 다른 많은 반란 세력들 중에서 남쪽에서 권력을 장악했습니다. 그의 초기 성공은 유방원과 초옥과 같은 유능한 관리들과 그들의 화약 무기 덕분이었습니다(화룡경 참조). 그러나 그의 성공과 명나라(1368~1644) 건국을 확실히 한 결정적인 전투는 포양호 전투(Battle of Lake Poyang)였는데, 이는 역사상 가장 큰 해전 중 하나로 여겨집니다.[27]

15세기, 중국 제독 정화는 해외 외교 사절단을 위한 대규모 함대를 편성하여 동남아시아와 인도양의 해역을 항해했습니다. 그의 임무 중 여러 차례 정화의 함대는 해적들과 충돌했습니다. 정화의 함대는 스리랑카에서도 분쟁에 개입했는데, 실론의 왕이 이후 명나라에 와서 영락제에게 공식 사과를 했습니다.

명나라 해군은 1522년 마르팀 아폰수 드 소우사(Martim Afonso de Sousa)가 이끄는 포르투갈 해군을 격파했습니다. 중국은 화약고를 노려 한 척을 파괴하고 또 다른 포르투갈 함선을 나포했습니다.[28][29] 정성공이 이끄는 명나라 군대와 해군은 제일란디아 요새 공성전(Siege of Fort Zeelandia)에서 서구 세력인 네덜란드 동인도 회사를 물리쳤는데, 이는 중국이 서구 세력을 물리친 최초의 사례입니다.[30] 중국은 대포와 함선을 사용하여 네덜란드를 포격하여 항복시켰습니다.[31][32]

일본의 센고쿠 시대에 오다 노부나가는 군사력으로 일본을 통일했습니다. 그러나 그는 모리 씨의 해군에 패했습니다. 노부나가는 철갑선(철판으로 장비된 대형 아타케부네)을 발명하여 6척의 철갑선으로 모리 해군의 600척을 격파했습니다(기즈가와구치 전투 참조). 노부나가와 그의 후계자 도요토미 히데요시의 해군은 육지에서 근접 전술을 사용했지만, 해상 전투에서는 근접 사격을 사용했습니다. 노부나가가 혼노지의 변(Honnō-ji incident)에서 죽자 히데요시가 그의 뒤를 이어 전국을 통일했습니다. 1592년 히데요시는 다이묘들에게 명나라를 정복하기 위해 조선에 군대를 파견할 것을 명령했습니다. 1592년 4월 12일 부산에 상륙한 일본군은 한 달 만에 서울을 점령했습니다.[33] 조선 왕은 한반도 북부 지역으로 피난했고 일본은 6월에 평양을 점령했습니다. 이순신 장군이 이끄는 조선 해군은 옥포 해전, 사천, 당포 해전, 당항포 해전에서 연이어 일본 해군을 격파했습니다.[34] 1592년 8월 14일 한산도 해전은 조선이 일본 해군을 상대로 결정적인 승리를 거둔 결과를 가져왔습니다.[35] 이 전투에서 일본 군함 47척이 침몰하고 12척이 나포되었지만 조선 군함은 한 척도 손실되지 않았습니다.[36] 해상에서의 패배는 일본 해군이 군대에 적절한 보급을 제공하는 것을 방해했습니다.[37]

이순신은 나중에 원균 장군으로 교체되었고, 그의 함대는 패배를 겪었습니다.[38] 부산 근처에 주둔한 일본군은 1597년 8월 28일 칠천량 해전에서 조선 해군을 압도하고 중국으로 진격하기 시작했습니다. 이 시도는 재임명된 이순신 장군이 명량 해전에서 승리하면서 중단되었습니다.[39]

명나라 만력제는 한반도에 군대를 파견했습니다. 이순신과 진린은 500척의 중국 군함과 강화된 조선 함대와 함께 일본 해군과 계속해서 성공적으로 교전했습니다.[40][41][42] 1598년 도요토미 히데요시의 죽음으로 중국 정복 계획이 취소되었고 일본군은 한반도에서 철수했습니다. 일본으로 돌아가는 길에 이순신과 진린은 노량 해전에서 일본 해군을 공격하여 큰 피해를 입혔지만, 중국 고위 관리 등자룡과 조선 사령관 이순신은 일본군의 반격으로 전사했습니다. 나머지 일본군은 12월 말에 일본으로 돌아갔습니다.[43] 1609년 도쿠가와 막부는 다이묘에게 군함을 포기하도록 명령했습니다. 일본 해군은 메이지 유신까지 침체되었습니다.

후기 중세에는 험난한 외해 조건에서도 견딜 수 있고, 충분한 백업 시스템과 숙련된 선원이 있어 장기 항해를 일상적으로 만들 수 있는 코그선, 카라벨선, 카락선이 개발되었다.[1] 또한 배의 배수량이 100톤에서 300톤으로 증가하여 대포를 장착하고도 여전히 화물을 실을 공간이 있었다. 당시 최대 규모의 선박 중 하나인 그레이트 해리호는 1,500톤이 넘는 배수량을 가졌다.

탐험 항해는 본질적으로 군사적 성격보다는 상업적 성격이 강했지만, 국가 통치자가 개인적인 이익을 위해 탐험에 자금을 지원하는 일도 있었고, 군사력을 이용하여 이익을 증대시키는 것도 문제가 되지 않았기 때문에 경계가 모호한 경우도 있었다. 이후에는 통치자의 해군 사용 동기가 사기업을 보호하여 더 많은 세금을 징수하는 것으로 점차 분리되었다.

이집트의 시아파 파티미드 왕조와 마므룩 왕조와 마찬가지로, 오늘날 터키에 위치한 수니파 이슬람의 오스만 제국은 동지중해를 지배했다. 오스만 제국은 강력한 해군을 건설하여 오스만-베네치아 전쟁 당시 이탈리아의 도시 국가 베네치아와 경쟁했다.

레판토 해전에서 신성 동맹에 크게 패했지만, 오스만 제국은 곧 해군력을 재건했고, 이후 키프로스 섬을 성공적으로 방어하여 오스만 제국의 손에 남게 했다. 그러나 동시대의 대항해시대를 맞아 유럽은 오스만 제국을 훨씬 능가하여 아프리카를 돌아 아메리카로 가는 해상 루트를 발견함으로써 육상 무역에 대한 의존도를 성공적으로 우회했다.

새로운 식민지를 방어하기 위한 최초의 해전은 바스쿠 다 가마가 인도에 상륙한 지 10년 후인 1508년 3월에 일어났다. 구자라트/이집트 연합군이 차울에서 포르투갈 함대를 기습 공격하여 포르투갈 함선 두 척만이 탈출했다. 다음 해 2월, 포르투갈 총독은 디우에서 연합 함대를 격파하여 인도양에 대한 포르투갈의 지배를 확고히 했다.

1582년 아소르스 제도에서 일어난 폰타 델가다 해전은 스페인-포르투갈 연합 함대가 프랑스와 포르투갈 연합군(영국의 일부 직접 지원 포함)을 격파하여 포르투갈 왕위 계승 위기를 종식시킨 전투였으며, 대서양 중앙부에서 벌어진 최초의 전투였다.

1588년 스페인의 필립 2세 국왕은 그의 무적함대를 보내 엘리자베스 여왕의 영국 함대를 정복하려 했지만, 찰스 하워드 제독이 무적함대를 격파하여 영국 왕립 해군의 부상을 알렸다. 그러나 스페인 해군에 결정적인 타격을 입히지는 못했고, 스페인 해군은 50년 동안 가장 중요한 해군으로 남아 있었다. 1604년 전쟁이 끝난 후 영국 함대는 상대적으로 방치되고 쇠퇴기를 겪었다.

16세기에는 북아프리카의 바르바리 국가가 부상하여 바르바리 해적들 덕분에 지중해의 주요 해군 세력이 되었다. 이탈리아, 스페인, 지중해 섬의 해안 마을들은 빈번히 공격을 받았고, 이탈리아와 스페인 해안의 긴 구간은 거주민들에 의해 거의 완전히 버려졌다. 1600년 이후 바르바리 해적들은 때때로 대서양에 진입하여 아이슬란드까지 북쪽으로 공격했다.

Robert Davis에 따르면,[45][46] 16세기부터 19세기까지 125만 명에 달하는 유럽인들이 바르바리 해적들에게 잡혀 북아프리카와 오스만 제국에서 노예로 팔렸다. 이 노예들은 주로 이탈리아, 스페인, 포르투갈의 해안 마을과 프랑스, 영국, 네덜란드, 아일랜드, 심지어 아이슬란드와 북아메리카와 같은 먼 곳에서 잡혔다. 바르바리 해적들은 바르바리 국가들의 항해 기술 발전 덕분에 많은 유럽 선박들을 성공적으로 격파하고 나포할 수 있었다. 최초의 어선, 제벡선, 풍상선은 16세기부터 바르바리 해적들이 사용했다.[47]

17세기 중반부터 확장되는 영국과 네덜란드 상업 함대 사이의 경쟁은 영국-네덜란드 전쟁에서 정점에 달했으며, 이 전쟁은 완전히 바다에서 수행된 최초의 전쟁이었다. 이 전투들 중 가장 기억에 남는 것은 네덜란드 제독 미힐 더 라위터르가 템스 강을 따라 항해하여 영국 함대의 대부분을 파괴한 메드웨이 기습이었다. 이것은 영국 해군의 최대 패배로 남아 있으며, 50년 이상 바다에서 네덜란드의 우위를 확립했다. 영국-네덜란드 전쟁 중 해전에서 침몰한 배는 매우 적었다. 수면 아래 배를 맞히기 어려웠기 때문이다. 수면이 포탄을 튕겨냈고, 생긴 몇 개의 구멍은 빠르게 메울 수 있었다. 해전에서 포격은 배를 침몰시키기보다는 사람과 돛에 더 큰 피해를 입혔다.

15세기에 접어들면서 대항해시대가 시작되자 외양 항해 기술이 크게 발전했다. 군함도 노를 젓는 사람이 필요 없고, 여러 갑판을 가지며, 여러 대포를 배치한 가레온선이 등장했다. 이로 인해 해전은 한쪽 옆면에서 대포를 일제 사격하여 승패를 결정하는 방식으로 변하기 시작했다. 당시 대포의 포탄은 실체탄이었고, 명중해도 폭발하지 않았다. 목조 범선이 주류였으며, 200미터에서 400미터까지 접근하여 포탄을 주고받으며 적함의 갑판 위 대포를 파괴하여 공격력을 빼앗고, 돛대를 파괴하여 조선 불능으로 만드는 것이 주된 전술이었다. 측면 수선 부분을 파괴하여 침수 침몰에 이르게 하는 것은 쉽지 않았다.

16세기에는 갈레이선과 가레온선의 교전 등을 통해 포격전이 해전에서 중요한 위치를 차지하게 되었다. 1545년 8월 15일 영국 해협에서 발생한 해전에서는 대형 함포를 장비한 영국군 가레온선 2척이 프랑스의 갈레이선대를 분쇄했다.[87] 1587년의 영국 함대의 카디스 공격에서도, 영국 함대의 丁字戰法 앞에 스페인 갈레이선대는 대패했다.[88] 이듬해 무적함대의 침몰에서 스페인 함대의 갈레이선이나 갈레아스선은 주력이 되지 못했고, 가레온선끼리의 포격전에서도 장거리 포를 많이 갖춘 영국 함대가 계속 우세했다. 스페인 함대는 전통적인 접현 공격을 의도했지만, 기동성이 뛰어난 영국 함선에 접근할 수 없었다. 그러나 이 시대의 함포의 대함 공격력은 여전히 한계적이었으며, 전투에서 격침된 스페인 함선은 소수였다.

17세기에 들어서면서 100문이 넘는 포를 가진 가레온선도 등장했고, 효과적인 집중 포화를 위한 함대 기동 연구가 진행되었다. 1653년의 포틀랜드 해전에서 영국 함대는 丁字戰法을 성공시켰다.

2. 3. 현대

인류는 3,000년 이상 바다에서 전투를 벌여왔다.[1] 광대한 육지의 내륙에서도, 철도가 등장하기 전까지는 수송은 주로 강, 호수, 운하등의 수운 항로에 의존했다.이러한 수운 항로는 영국, 미국, 저지대 및 북부 독일의 현대 세계 발전에 중요한 역할을 했는데, 대량의 상품과 원자재의 이동을 가능하게 하여 초기 산업혁명을 지원했기 때문이다. 1750년 이전에는 물품이 주로 강바지선이나 해상 선박으로 이동했다. 따라서 막대한 식량, 탄약 및 사료가 필요한 군대는 시대를 거쳐 강 유역에 묶여 있었다.

기록 이전 시대 (호머의 전설, 예: 트로이), 그리고 ''오디세이''와 같은 고전 작품은 바다를 강조한다. 통일되고 강력했던 페르시아 제국은 여러 차례 그리스 도시 국가들을 정복하려는 시도에서 아테네 함대와 소규모 도시 국가들의 함대 연합의 힘에 맞설 수 없었다. 페니키아와 이집트의 힘, 카르타고와 심지어 로마의 힘조차도 바다 장악에 크게 의존했다.

마찬가지로 베네치아 공화국은 이탈리아의 도시 국가들을 지배하고, 오스만 제국을 좌절시켰으며, 수 세기 동안 비단길과 지중해의 상업을 지배했다. 3세기 동안 바이킹들은 러시아 중부와 우크라이나 심지어 먼 콘스탄티노플까지 (흑해 지류, 시칠리아, 그리고 지브롤터 해협을 통해) 약탈을 자행했다.

바다의 지배권을 얻는 것은 대부분 함대의 해전 수행 능력에 달려 있었다. 해군 역사의 대부분에서 해전은 접현전과 접현 방지라는 두 가지 주요 문제에 중점을 두었다. 16세기 후반에 화약 기술이 상당히 발전했을 때 해상 전술의 초점이 중화기로 옮겨갔다.[2]

역사를 통틀어 많은 해전은 해양 고고학을 위한 신뢰할 수 있는 난파선의 원천을 제공하기도 한다. 주요 사례로는 태평양에서 다양한 군함의 잔해 탐험이 있다.

유럽과 미국에서 전쟁이라 하면 육전이었다. 정부 내에 전쟁 장관(전쟁 장관, 육전 장관)이 있었지만, 해군의 일은 전쟁과는 별개로, 정치적으로 보조적·부차적인 것에 불과하여 서열 구별이 있어 해군 장관은 낮은 서열의 장관에 불과했다. 해군력과 해양 지배가 강국의 존립을 좌우하는 사활 문제로 여겨진 것은 19세기 후반, 알프레드 세이어 마한, J. S. 코르벳, 할포드 맥킨더 등에 의해 해양 전략을 육전과 동등하게 연구해야 한다는 주장이 일어나고 열강들이 그것을 받아들인 후부터이다.[89]

그 후, 대포의 사정거리가 1,000m를 넘게 되자, 함대 기동으로 우위의 진형을 조직하고, 집중 포화를 퍼부어 적함을 격침하는 전법이 주류가 되었다. 19세기에 들어서면서 증기선이 등장하고, 스크류가 발명되어 추진력이 크게 향상되었다. 대포도 포탄이 폭약탄이 되어 명중률과 사정거리가 크게 향상되었고, 그에 따라 군함도 방어력 향상을 위해 장갑함이 등장하고, 선체의 재질도 철선, 강선으로 진화를 거듭했다. 배의 현측(舷側)에 있던 대포는 회전 가능한 포탑에 장착되어 함의 중심선에 배치되었다. 19세기 후반에는 전함, 순양함 등 현대적인 역할 분담이 이루어지고, 주력함에 의한 포격전이 해군 전략의 중심이 되었다. 대함거포주의의 시작이다.

1905년의 일본해 해전에서 일본 해군의 연합 함대가 러시아 제국의 발트 함대를 압도했다. 각국 해군의 대함거포주의는 더욱 발전했다. 제1차 세계 대전의 유틀란트 해전에서는 영국과 독일 양 함대에 의한 초대형 전함끼리의 역사상 최대이자 마지막 함대 전투가 벌어졌다. 이 해전에서는 영국 측의 손실이 컸지만, 독일 해군은 북해에 봉쇄되어 전략적으로 실패했다. 또 제1차 세계 대전에서는 항공기와 잠수함(U보트)가 등장했고, 특히 독일의 잠수함에 의한 통상 파괴전은 영국을 충분히 괴롭혀 대함거포주의의 종말도 보이기 시작했다.

제1차 세계 대전 후, 워싱턴 군축 회의를 거친 일시적인 기간, 각국의 전함 건조 경쟁은 완화되었다. 그러나 각국의 해군은 함대에 의한 제해권 유지를 의심하지 않고, 조약이 무효화된 후에도 건조 경쟁이 이루어져 전함의 대형화는 진행되었다.

호쇼[90]는 일본 해군 최초의 항공모함[91]이다. 건조 당시부터 항공모함으로 설계되어 완성된 세계 최초의 신조 항공모함[92]이다. 호쇼는 제1차 상하이 사변(1932년)에서 출격했고, 중일전쟁(1937년)과 미드웨이 해전(1942년)에 참가했다.

1941년의 진주만 공격은 항공모함(空母)과 함재기 전력의 집중 운용에 의한 전투의 유효성을 보여주었다. 더 나아가 말레이 해전에서 영국의 전함 「프린스 오브 웨일스」와 「레펄스」가 격침됨으로써, 해상에 있는 함대에 대한 항공 공격의 유효성도 입증되었다. 이후 제공권의 획득 및 유지가 해상 전투의 우위를 결정짓게 되었고, 전함을 주력으로 하는 대함거포주의 시대는 끝났다. 1942년의 산호해 해전에서는 역사상 최초의 항공모함끼리의 해전이 벌어졌다. 이 전투에서는 일본 해군이 우세했으나, 항공기를 이용한 해전에서는 탐색 능력과 항공 기동 부대의 시스템 운용이 중요해졌고, 이후의 해전은 미국 해군의 우세 속에 진행되었다.

2. 3. 1. 제2차 세계 대전 이후

제2차 세계 대전 이후 항공기와 미사일이 발달하고, 원자력 항공모함과 원자력 잠수함이 등장하면서 육해공 시스템 운용이 더욱 중요해졌다. 1982년 포클랜드 전쟁에서 아르헨티나군은 프랑스에서 도입한 엑소세 대함 미사일로 공격하여 영국 해군의 구축함 「셰필드」와 수송함 「아틀란틱 컨베이어」를 격침시키는 성과를 거두어 세계 해군 관계자들에게 충격을 주었다. 이 결과 대함 미사일의 위력이 널리 인식되면서 CIWS 등이 대부분의 함선에 배치되기 시작했다.이란-이라크 전쟁에서는 해군력이 열세였던 이라크가 포클랜드 전쟁에서 이름을 알린 엑소세를 주로 항공기(슈페르 에탕다르 공격기, 미라주 F1 전투폭격기, 슈페르 프롱 대잠헬기)에서 사용한 반면, 이란 혁명 이후 장병의 숙청과 탈영, 부품 공급 중단으로 제 기능을 하지 못한 이란 해군을 보조하는 형태로 이란 이슬람 혁명 수비대가 기관총과 로켓 발사기, 대전차 미사일 등으로 무장한 소형 고속정을 투입했다. 또한, 실태는 불분명하지만 자폭 공격용 고속정도 등장했다.

이란-이라크 전쟁은 양측 모두 상대방으로 향하는 유조선과 화물선을 표적으로 한 통상 파괴전이었지만, 특히 "해상 게릴라/테러"라는 개념을 부활시켜, 때로는 생략되기도 했던 근접 방어용 수동식 기관총을 대형 함정에도 재도입하게 만들었다.

또한, 전장이었던 페르시아 만은 수심이 얕고 해류와 수온이 복잡하여 기뢰전에 유리했으며, 양측 해군력이 약했기 때문에 기뢰 부설을 선호했다. 이러한 경험들은 걸프 전쟁과 이라크 전쟁을 거치면서 연안 해상 작전에 대한 재검토를 촉구하는 계기가 되었다.

3. 해전의 형태

인간은 3000년 넘게 바다에서 전투를 벌여왔다. 대부분의 해군 역사에서 해전은 배에 올라타는 것(탑승)과 이를 막는 것을 중심으로 이루어졌다. 16세기 후반 화약 기술이 크게 발전하면서 해상 전술은 함포 사격 중심으로 바뀌었다.[48]

해전의 형태는 다음과 같이 나눌 수 있다.

- 대수상전: 수상함정 간의 전투

- 대잠수함전: 잠수함을 탐지, 추적, 격파하는 전투

- 항공전: 항공기를 이용한 해상 전투 및 대공 전투

- 기뢰전: 기뢰를 설치하고 제거하는 전투

- 상륙작전: 육군 부대를 해안에 상륙시키는 작전

- 해상호위전(통상파괴): 상대국의 해상 교통로를 차단하거나 보호하는 작전

현대 해전은 이 여러 형태가 복합적으로 나타나는 경향이 있다.

3. 1. 대수상전

대수상전은 순양함이나 구축함 등 수상함정끼리 벌이는 가장 전통적인 형태의 해전이다. 고대에는 이함 공격이나 돌격 공격으로 이루어졌고, 함포가 발달하면서 원거리 포격전이 주된 방식이 되었다. 어뢰와 함대함 미사일의 등장으로 해전은 더욱 복잡해졌다.현대에는 순수한 수상전뿐만 아니라 잠수함이나 항공기까지 개입하는 복잡한 전투 형태가 나타나고 있다. 따라서 현대의 수상함정은 대공, 대잠, 대함 무장을 체계적으로 운용할 수 있도록 탑재하는 것이 중요해졌다.[1]

3. 2. 대잠수함전

잠수함전은 잠수함이 적 함선을 공격하는 것이고, 대잠전은 잠수함에 대응하는 전투이다. 잠수함은 수중을 항행하므로 시각이나 레이더로 발견하기 어려워 은밀성이 높으며, 수상함정과의 전투와는 다른 특징을 보인다.[48]잠수함을 발견하기 위해서는 수상함정에 설치된 소나, 대잠초계기, 해저에 설치된 고정 음향 탐지 시스템 등 다양한 수단으로 정보를 수집하고 종합적으로 분석해야 한다. 또한, 최근 잠수함은 뛰어난 수중 기동력을 갖추고 있어 공격 시 수상함정이 역습을 받을 위험도 있다. 대잠초계기는 유력한 대잠전 수단이지만, 함정에 비해 장시간 수색 활동이 어렵다. 수상함정에 대잠 헬리콥터를 탑재하여 수상함과 항공기가 협력하여 수색·공격하는 것이 효과적인 대잠전 방식이다.

잠수함은 뛰어난 은밀성을 바탕으로 해상봉쇄를 돌파하여 적국의 해상 지배를 위협할 수 있다. 특히 두 차례의 세계 대전에서 통상 파괴에 종사하여 맹위를 떨쳤다. 잠수함 발사 탄도 미사일의 발달로 전략 핵무기를 탑재한 탄도 미사일 잠수함은 핵전략상 매우 중요한 존재가 되었으며, 이들의 보호와 격파 또한 현대 잠수함전의 주요 과제이다.

3. 3. 항공전

현대에는 과거와 같은 순수한 수상전이 아니라, 잠수함이나 항공기도 개입하는 복잡한 전투 형태가 되고 있다. 따라서 현대의 수상함정은 대공·대잠·대함 무장이 시스템적으로 운용될 수 있도록 탑재되는 것이 중요해지고 있다.[60][61]; 양상항공전

해전으로서의 양상항공전은 항공기로 수상함정을 격파하려고 하는 전투이다. 대공전은 수상함정 측이 항공기로부터 자신을 지키고 격퇴하려고 하는 전투이며, 현대에는 각종 함대함 미사일에 대응하는 전투도 포함되어 있다.

폭탄이나 어뢰를 탑재한 항공기는 제2차 세계 대전 무렵부터 수상함정에 대해 큰 위력을 가지게 되었다. 또한, 함대함 미사일은 그 고속성과 저공 비행 능력 때문에 격추가 매우 어렵고, 사거리 연장과 운반 수단인 잠수함이나 항공기의 성능 향상도 있어 대응이 어렵다.

기동부대에 의한 대공전에서는 함재 대공 레이더뿐 아니라 조기경보기를 이용한 공중 위협의 발견, 전자전에 의한 함대함 미사일의 방해, 함상 전투기나 이지스함 등의 방공함정에 의한 다층적인 요격이 행해진다.

3. 4. 기뢰전

적의 해상 이용 방해를 목적으로 적지에 기뢰를 설치하는 공세적 기뢰전과, 자국의 해상 교통 보호 및 해안 방어를 위해 자국 영역에 기뢰를 설치하는 수세적 기뢰전이 있다.기뢰가 설치되면 해상 전력 운용이 크게 제한되며, 심할 경우 선박 침몰 등의 피해가 발생할 수 있다. 따라서 적 기뢰를 무력화하기 위한 소해가 필요하며, 최근에는 헬리콥터나 소해정이 이 임무를 수행한다.

3. 5. 상륙작전

수륙양용작전(상륙전)은 적이 지배하고 있는 연해 지역에 육군 부대를 상륙시키는 것을 목적으로 하는 작전이다. 대규모 부대를 상륙시키는 전략적 상륙 작전과, 소규모 특수부대를 비밀리에 상륙시키는 코만도 작전의 두 종류로 크게 나눌 수 있다.

수륙양용작전에서 해상 부대의 역할은 다음과 같다.

- 육군 부대를 태운 배를 호위하여 해상에서의 피해를 막고 안전하게 해안까지 수송한다.

- 신속하게 해안에 상륙시킨다.

- 함포 사격이나 전자전을 통해 적 육군 부대의 저항을 제거하거나 방해한다.

이를 위해 상륙함, 상륙용 주정, 수송용 헬리콥터 등 해상 전투와는 다른 종류의 무기가 필요하다.

수륙양용작전을 저지하려는 상대방 해상 부대는 수상함정이나 잠수함 등을 이용하여 상륙 부대를 해상에서 격파하거나 저지하려 한다.[4]

4. 전략 및 전술

해전에서의 전략과 전술은 무기 및 통신 수단의 발달에 따라 다양하게 변화해 왔다. 주요 전술로는 횡진, 단종진, 정자진(丁字陣), 원형진 등이 있다.

- 횡진: 군함을 가로로 일렬 배치하는 형태이다. 갤리선을 이용한 고대 및 중세 해전에서 주로 사용되었으며, 돌격 공격과 접현전에 유리했다. 하지만 통신 수단 미발달로 복잡한 기동은 어려웠다. 근대에 철갑선 등장으로 돌격 공격이 다시 중요해지면서 횡진과 유사한 우산형 진형이 리사 해전에서 활용되기도 했다.

- 단종진: 함대를 진행 방향으로 일렬 배치하는 진형이다. 함선 간 충돌 위험이 적고 기함을 중심으로 한 지휘가 용이하다. 16세기 포격전이 주류가 되면서 스페인 무적함대 해전과 영국-네덜란드 전쟁 등에서 활용되었고, 이후 포격전의 기본 진형으로 자리 잡았다.

- 정자진(丁字陣): 단종진 상태에서 적 함대의 진로를 가로막아 '丁'자 형태로 교차하는 진형이다. 아군은 다수의 함포를 사용할 수 있는 반면, 적군은 전방 함포만 사용 가능하여 유리한 공격이 가능하다. 트라팔가르 해전에서 호레이쇼 넬슨이, 일본해 해전에서 일본 함대가 이 진형을 성공적으로 구축했다.

- 원형진: 방어 대상 함선을 중심으로 호위 함선을 원형으로 배치하는 진형이다. 잠수함이나 항공기 방어에 사용된다. 현대 항공모함 타격부대는 과거 원형진처럼 다수의 호위함을 배치하지는 않지만, 항공모함을 중심으로 잠수함과 항공기를 포함한 복합적인 방어 진형을 구성한다.

4. 1. 전략

인류는 3,000년 이상 바다에서 전투를 벌여왔다.[1] 광대한 육지의 내륙에서도, 광범위한 철도가 등장하기 전까지는 수송은 주로 강, 호수, 운하, 그리고 다른 수운 항로에 의존했다.후자는 영국, 미국, 저지대 및 북부 독일의 현대 세계 발전에 중요한 역할을 했는데, 이는 대량의 상품과 원자재의 이동을 가능하게 하여 초기 산업혁명을 지원했기 때문이다. 1750년 이전에는 물품이 주로 강바지선이나 해상 선박으로 이동했다. 따라서 막대한 식량, 탄약 및 사료가 필요한 군대는 시대를 거쳐 강 유역에 묶여 있었다.

기록 이전 시대 (호머의 전설, 예: 트로이), 그리고 ''오디세이''와 같은 고전 작품은 바다를 강조한다. 통일되고 강력했던 페르시아 제국은 여러 차례 그리스 도시 국가들을 정복하려는 시도에서 아테네 함대와 소규모 도시 국가들의 함대 연합의 힘에 맞설 수 없었다. 페니키아와 이집트의 힘, 카르타고와 심지어 로마의 힘조차도 바다 장악에 크게 의존했다.

마찬가지로 베네치아 공화국은 이탈리아의 도시 국가들을 지배하고, 오스만 제국을 좌절시켰으며, 수 세기 동안 비단길과 지중해의 상업을 지배했다. 3세기 동안 바이킹들은 러시아 중부와 우크라이나 심지어 먼 콘스탄티노플까지 (흑해 지류, 시칠리아, 그리고 지브롤터 해협을 통해) 약탈을 자행했다.

바다의 지배권을 얻는 것은 대부분 함대의 해전 수행 능력에 달려 있었다. 해군 역사의 대부분에서 해전은 접현전과 접현 방지라는 두 가지 주요 문제에 중점을 두었다. 16세기 후반에 화약 기술이 상당히 발전했을 때 해상 전술의 초점이 중화기로 옮겨갔다.[2]

역사를 통틀어 많은 해전은 해양 고고학을 위한 신뢰할 수 있는 난파선의 원천을 제공하기도 한다. 주요 사례로는 태평양에서 다양한 군함의 잔해 탐험이 있다.

전술은 무기의 개량과 통신 수단의 발달에 따라 다양하게 고안되어 왔다.

군함을 횡으로 일렬로 배치한 횡진은, 돌격 공격에 적합한 수상전 전술로 사용되었다. 고대부터 중세의 갤리선에 의한 해전에서는, 돌격 공격이나 접근전이 주된 공격 수단이었고, 통신 수단이 미발달로 복잡한 함대 기동이 어려웠기 때문에, 횡진이 자주 사용되었다. 근대에 들어 철갑선 대책으로 돌격 공격이 부활했을 때에도 횡진에 가까운 우산형 진형이 부활하여, 프로이센-오스트리아 전쟁의 리사 해전에서 오스트리아-헝가리 제국 해군이 성공을 거두었다. 적의 매복이 예상되는 경우, 본대 전방에 경계함을 횡진 또는 우산형 진형으로 배치하는 스크린으로서의 용법도 행해진다.

단종진은 함대를 진행 방향으로 일렬로 배치한 진형이다. 방향 변경에 의한 아군 함선끼리의 충돌 위험이 적고, 기함을 선두로 하여 행동을 모방시키거나, 깃발 신호를 이용하면 지휘도 비교적 용이하며, 횡진보다 자유로운 함대 기동을 하기 쉽다. 단종진으로 측면에 적 함대가 있는 형세가 되면, 함선 전방 및 후방의 함포와 편현의 측면 함포를 모두 사용할 수 있으므로 포격전에서 공격력을 발휘한다. 돌격 공격에는 부적합하다. 16세기에 포격이 수상 전투의 주류가 되는 가운데, 스페인 무적함대 해전이나 영국-네덜란드 전쟁에서 영국 해군이 채용했다. 이후, 포격전에 있어서 기본적인 진형으로서 세계적으로 사용되었다.

단종진으로 적 함대의 진로를 가로질러 양군 함대가 「丁」자로 교차하도록 기동하는 것이 丁字진이다. 丁자의 위치 관계가 되면, 자군의 함선은 단종진의 효과로 다수의 함포를 사용할 수 있는 반면, 적 함대는 함선 전방의 함포만 사용할 수 있어 유리한 상황에서 공격할 수 있다. 이러한 일방적인 상황을 만들어내기 위해 함대 기동의 연구가 진행되었다. 트라팔가르 해전에서 호레이쇼 넬슨 제독이 스페인·프랑스 연합 함대에 대해 넬슨 터치라고 불리는 함대 기동으로 적 함대를 분단하여 丁자의 상황을 만들어냈다. 일본해 해전에서는 일본 함대가 동고 턴에 의해 이 진형을 구축하는 데 성공하여 일방적인 승리를 얻었다.

원형진은 방어하고자 하는 함선을 중심으로 원을 그리듯이 주위에 호위 함선을 배치한 대형이다. 잠수함이나 항공기에 대한 방어에 사용된다. 현대의 항공모함 타격부대에서는 과거의 원형진과 같은 다수의 직위 함선을 배치하는 형식은 아니지만, 항공모함을 중심으로 직위 함선뿐만 아니라 전로 초계의 잠수함이나 항공기를 배치한 거대하고 복합적인 방어 진형이 구성된다.

4. 2. 전술

인간은 3000년 넘게 바다에서 전투를 벌여왔다.[1] 광대한 육지의 내륙에서도, 광범위한 철도가 등장하기 전까지는 수송은 주로 강, 호수, 운하, 그리고 다른 수운 항로에 의존했다.후자는 영국, 미국, 저지대 및 북부 독일의 현대 세계 발전에 중요한 역할을 했는데, 이는 대량의 상품과 원자재의 이동을 가능하게 하여 초기 산업혁명을 지원했기 때문이다. 1750년 이전에는 물품이 주로 강바지선이나 해상 선박으로 이동했다. 따라서 막대한 식량, 탄약 및 사료가 필요한 군대는 시대를 거쳐 강 유역에 묶여 있었다.

기록 이전 시대 (호머의 전설, 예: 트로이), 그리고 ''오디세이''와 같은 고전 작품은 바다를 강조한다. 통일되고 강력했던 페르시아 제국은 여러 차례 그리스 도시 국가들을 정복하려는 시도에서 아테네 함대와 소규모 도시 국가들의 함대 연합의 힘에 맞설 수 없었다. 페니키아와 이집트의 힘, 카르타고와 심지어 로마의 힘조차도 바다 장악에 크게 의존했다.

마찬가지로 베네치아 공화국은 이탈리아의 도시 국가들을 지배하고, 오스만 제국을 좌절시켰으며, 수 세기 동안 비단길과 지중해의 상업을 지배했다. 3세기 동안 바이킹들은 러시아 중부와 우크라이나 심지어 먼 콘스탄티노플까지 (흑해 지류, 시칠리아, 그리고 지브롤터 해협을 통해) 약탈을 자행했다.

바다의 지배권을 얻는 것은 대부분 함대의 해전 수행 능력에 달려 있었다. 해군 역사의 대부분에서 해전은 접현전과 접현 방지라는 두 가지 주요 문제에 중점을 두었다. 16세기 후반에 화약 기술이 상당히 발전했을 때 해상 전술의 초점이 중화기로 옮겨갔다.[2]

역사를 통틀어 많은 해전은 해양 고고학을 위한 신뢰할 수 있는 난파선의 원천을 제공하기도 한다. 주요 사례로는 태평양에서 다양한 군함의 잔해 탐험이 있다.

전술은 무기의 개량과 통신 수단의 발달에 따라 다양하게 고안되어 왔다.

군함을 횡으로 일렬로 배치한 횡진은, 돌격 공격에 적합한 수상전 전술로 사용되었다. 고대부터 중세의 갤리선에 의한 해전에서는, 돌격 공격이나 접근전이 주된 공격 수단이었고, 통신 수단이 미발달로 복잡한 함대 기동이 어려웠기 때문에, 횡진이 자주 사용되었다. 근대에 들어 철갑선 대책으로 돌격 공격이 부활했을 때에도 횡진에 가까운 우산형 진형이 부활하여, 프로이센-오스트리아 전쟁의 리사 해전에서 오스트리아-헝가리 제국 해군이 성공을 거두었다. 적의 매복이 예상되는 경우, 본대 전방에 경계함을 횡진 또는 우산형 진형으로 배치하는 스크린으로서의 용법도 행해진다.

단종진은 함대를 진행 방향으로 일렬로 배치한 진형이다. 방향 변경에 의한 아군 함선끼리의 충돌 위험이 적고, 기함을 선두로 하여 행동을 모방시키거나, 깃발 신호를 이용하면 지휘도 비교적 용이하며, 횡진보다 자유로운 함대 기동을 하기 쉽다. 단종진으로 측면에 적 함대가 있는 형세가 되면, 함선 전방 및 후방의 함포와 편현의 측면 함포를 모두 사용할 수 있으므로 포격전에서 공격력을 발휘한다. 돌격 공격에는 부적합하다. 16세기에 포격이 수상 전투의 주류가 되는 가운데, 스페인 무적함대 해전이나 영국-네덜란드 전쟁에서 영국 해군이 채용했다. 이후, 포격전에 있어서 기본적인 진형으로서 세계적으로 사용되었다.

단종진으로 적 함대의 진로를 가로질러 양군 함대가 「丁」자로 교차하도록 기동하는 것이 丁자진이다. 丁자의 위치 관계가 되면, 자군의 함선은 단종진의 효과로 다수의 함포를 사용할 수 있는 반면, 적 함대는 함선 전방의 함포만 사용할 수 있어 유리한 상황에서 공격할 수 있다. 이러한 일방적인 상황을 만들어내기 위해 함대 기동의 연구가 진행되었다. 트라팔가르 해전에서 호레이쇼 넬슨 제독이 스페인·프랑스 연합 함대에 대해 넬슨 터치라고 불리는 함대 기동으로 적 함대를 분단하여 丁자의 상황을 만들어냈다. 일본해 해전에서는 일본 함대가 동고 턴에 의해 이 진형을 구축하는 데 성공하여 일방적인 승리를 얻었다.

원형진은 방어하고자 하는 함선을 중심으로 원을 그리듯이 주위에 호위 함선을 배치한 대형이다. 잠수함이나 항공기에 대한 방어에 사용된다. 현대의 항공모함 타격부대에서는 과거의 원형진과 같은 다수의 직위 함선을 배치하는 형식은 아니지만, 항공모함을 중심으로 직위 함선뿐만 아니라 전로 초계의 잠수함이나 항공기를 배치한 거대하고 복합적인 방어 진형이 구성된다.

5. 대한민국 해군과 해전

임진왜란 시기 조선 수군의 활약과 이순신 장군의 리더십은 한국 해전사에서 중요한 의미를 갖는다. 이순신 장군은 옥포 해전, 한산도 대첩, 명량 해전 등 주요 해전에서 승리하여 왜군을 격퇴하고 나라를 지키는 데 큰 공을 세웠다.

현대에 이르러 대한민국 해군은 조선민주주의인민공화국의 위협에 맞서 서해 북방한계선(NLL)을 포함한 대한민국 해역을 방어하고, 국가 안보와 해양 주권 수호에 힘쓰고 있다.

5. 1. 임진왜란과 이순신

임진왜란 시기, 이순신은 뛰어난 전략과 전술로 조선 수군을 이끌며 일본 수군에 맞서 혁혁한 공을 세웠다. 특히, 옥포 해전, 한산도 대첩, 명량 해전 등 주요 해전에서 승리하며 전세를 역전시키는 데 결정적인 역할을 하였다.5. 2. 현대 대한민국 해군의 역할

현대 대한민국 해군은 국가 안보와 해양 주권 수호에 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 특히, 조선민주주의인민공화국과의 대치 상황에서 해군은 북한의 해상 도발을 억제하고, 서해 북방한계선(NLL)을 포함한 대한민국 해역을 방어하는 임무를 맡고 있다.참조

[1]

논문

An Introduction to Hand-to-Hand Combat at Sea: General Characteristics and Shipborne Technologies from c. 1210 BCE to 1600 CE

https://www.academia[...]

2019-01-01

[2]

논문

An Introduction to Hand-to-Hand Combat at Sea: General Characteristics and Shipborne Technologies from c. 1210 BCE to 1600 CE

https://www.academia[...]

Södertörn Högskola

2019-02-16

[3]

논문

Hittite Chronology

[4]

서적

the Evolution of the Roman Imperial Fleets

https://books.google[...]

Wiley-Blackwell

[5]

서적

I Santuari del Lazio in età repubblicana

NIS

[6]

웹사이트

Ancient Discoveries, Episode 12: Machines of the East

https://web.archive.[...]

History Channel

2008-09-08

[7]

서적

Dictionnaire des batailles navales franco-anglaises

https://books.google[...]

Presses de l'Université Laval

[8]

문서

Shen

[9]

논문

An Obscure Passage from the "Periplus: ΚΟΛΑΝΔΙΟϕΩΝΤΑ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ"

1957-01-01

[10]

서적

The Phantom Voyagers: Evidence of Indonesian Settlement in Africa in Ancient Times

Thurlton

[11]

논문

Port and polity of the Malay Peninsula and Sumatra (5th – 14th Centuries A.D.)

https://en.unesco.or[...]

[12]

서적

Dominion Over Palm and Pine: Early Indonesia's Maritime Reach

Institute of Southeast Asian Studies

[13]

서적

Nusa Jawa: Silang Budaya, Bagian 2: Jaringan Asia

https://archive.org/[...]

Gramedia Pustaka Utama

[14]

논문

State formation and the evolution of naval strategies in the Melaka Straits, c. 500-1500 CE

2013-10-01

[15]

서적

Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula

Editions Didier Millet

[16]

서적

Meluruskan Sejarah Majapahit

Ragam Media

[17]

서적

Majapahit Peradaban Maritim

Suluh Nuswantara Bakti

[18]

서적

The Travels of Friar Odoric

https://books.google[...]

W. B. Eerdmans Publishing Company

[19]

웹사이트

Ibn Battuta's Trip: Chapter 9 Through the Straits of Malacca to China 1345–1346

https://web.archive.[...]

Berkeley.edu

2013-06-14

[20]

논문

L'Artillerie legere nousantarienne: A propos de six canons conserves dans des collections portugaises

https://halshs.archi[...]

1976-01-01

[21]

논문

Antara Cerita dan Sejarah: Meriam Cetbang Majapahit

[22]

논문

Re-Estimating the Size of Javanese Jong Ship

https://archive.org/[...]

2022-01-01

[23]

논문

Hikayat Raja-Raja Pasai

https://archive.org/[...]

[24]

서적

Anthony Reid and the Study of the Southeast Asian Past

Institute of Southeast Asian Studies

[25]

서적

Science and Civilisation in China: Civil Engineering and Nautics, Volume 4 Part 3

Cambridge University Press

[26]

서적

The Cambridge History of China: Volume 6, Alien Regimes and Border States, 710–1368

Cambridge University Press

[27]

서적

China as Sea Power 1127-1368

NUS Press

[28]

서적

Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society for the year ..., Volumes 27–28

https://books.google[...]

The Branch

2010-06-28

[29]

서적

Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, Volumes 26–27

https://books.google[...]

The Branch

2010-06-28

[30]

서적

Asia in the Making of Europe: A Century of Advance: East Asia

https://books.google[...]

University of Chicago Press

2010-06-28

[31]

웹사이트

How Taiwan Became Chinese Dutch, Spanish, and Han Colonization in the Seventeenth Century. Chapter 11, The Fall of Dutch Taiwan

http://www.gutenberg[...]

Columbia University Press

2010-06-28

[32]

서적

Voices from the Ming-Qing cataclysm: China in tigers' jaws

https://books.google[...]

Yale University Press

2010-06-28

[33]

서적

Japan at war: an encyclopedia

https://www.worldcat[...]

ABC-CLIO

[34]

서적

A dragon's head and a serpent's tail: Ming China and the first great East Asian war, 1592-1598

https://www.worldcat[...]

University of Oklahoma Press

[35]

서적

The Samurai Invasion of Korea 1592-98.

https://www.worldcat[...]

Bloomsbury Publishing

[36]

논문

Korea's Legendary Admiral

2005-06-01

[37]

서적

A dragon's head and a serpent's tail: Ming China and the first great East Asian war, 1592-1598

https://www.worldcat[...]

University of Oklahoma Press

[38]

서적

The East Asian War, 1592-1598: international relations, violence and memory

https://www.worldcat[...]

Routledge

[39]

서적

The East Asian War, 1592-1598: international relations, violence and memory

https://www.worldcat[...]

Routledge

[40]

간행물

History of Ming Vol. 247

http://zh.wikisource[...]

[41]

서적

Japan encyclopedia

https://books.google[...]

[42]

서적

A dragon's head and a serpent's tail: Ming China and the first great East Asian war, 1592-1598

https://www.worldcat[...]

University of Oklahoma Press

[43]

서적

Japan at war: an encyclopedia

https://www.worldcat[...]

ABC-CLIO

[44]

서적

Needham, Volume 4, Part 3

[45]

웹사이트

'When Europeans were slaves: Research suggests white slavery was much more common than previously believed'

https://web.archive.[...]

[46]

서적

Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast and Italy, 1500–1800

https://www.amazon.c[...]

[47]

뉴스

Pirates who got away with it by sailing closer to the wind

https://web.archive.[...]

The Times

2008-09-10

[48]

서적

Mitsubishi Type 1 Rikko 'Betty' Units of World War 2

[49]

서적

The First Team: Pacific Naval Air Combat from Pearl Harbor to Midway

[50]

서적

First Team and the Guadalcanal Campaign: Naval Fighter Combat from August to November 1942

[51]

서적

The Struggle for Guadalcanal, August 1942 – February 1943

[52]

서적

Leyte, June 1944 – January 1945

[53]

웹사이트

Winning the Race: A Naval Fleet Platform Architecture for Enduring Maritime Supremacy

https://web.archive.[...]

2007-10-31

[54]

서적

Can Pakistan Survive? The Death of a State

Penguin Books

[55]

웹사이트

The Angry Sea

http://www.defencejo[...]

M.A. Hussain Tiwana Defence Journal

2016-11-15

[56]

웹사이트

Chapter-39

https://web.archive.[...]

2014-12-24

[57]

웹사이트

Damage Assessment – 1971 INDO-PAK Naval War

https://web.archive.[...]

2005-05-16

[58]

웹사이트

Military Losses in the 1971 Indo-Pakistani War

https://web.archive.[...]

2005-05-30

[59]

웹사이트

The Angry Sea

http://www.defencejo[...]

M.A. Hussain Tiwana Defence Journal

2016-11-15

[60]

웹사이트

A Guerilla War at Sea: The Sri Lankan Civil War

http://smallwarsjour[...]

[61]

웹사이트

21st Century Seapower, Inc

https://warontherock[...]

2015-12-31

[62]

웹사이트

USS Cole (DDG-67), Determined Warrior

https://web.archive.[...]

[63]

웹사이트

USS Cole Returns to U.S. Navy Fleet Following Restoration by Northrop Grumman

https://newsroom.hii[...]

[64]

웹사이트

LESSONS LEARNED FROM THE ATTACK ON THE U.S.S. COLE

https://www.govinfo.[...]

[65]

웹사이트

"A reckoning is near."

https://www.usatoday[...]

2021-02-25

[66]

웹사이트

South Korea: Torpedo probably sank warship

https://www.nbcnews.[...]

2010-04-25

[67]

논문

North Korea rebuffs South Korea's evidence on Cheonan attack

https://www.csmonito[...]

2010-05-20

[68]

웹사이트

Russia shows off captured navy boats

https://www.bbc.com/[...]

[69]

웹사이트

Ukrainian drone destroys Russian patrol ships off Snake Island

https://www.cnn.com/[...]

2022-05-02

[70]

웹사이트

The Fate of Ukraine's Flagship Frigate

https://www.overtdef[...]

2022-03-03

[71]

웹사이트

Ukraine Reports Loss of U.S.-Built Patrol Boat by Russian Missile

https://www.maritime[...]

[72]

웹사이트

Russian warship: Moskva sinks in Black Sea

https://web.archive.[...]

[73]

뉴스

Factbox: The 'Moskva', Russia's lost Black Sea Fleet flagship

https://www.reuters.[...]

2022-04-14

[74]

웹사이트

The Russo-Ukrainian War At Sea: Retrospect And Prospect

https://warontherock[...]

2022-04-21

[75]

문서

世界大百科事典第二版

[76]

간행물

国防用語辞典

朝雲新聞社

[77]

서적

いくさ

中央公論新社

[78]

서적

三国史記

[79]

서적

大王の棺を運ぶ実験航海 -研究編-

石棺文化研究会

[80]

서적

保元物語

岩波書店

[81]

간행물

日本の歷史 中世Ⅰ-① 源氏と平氏 東と西

朝日新聞社

[82]

문서

蒙古襲来絵詞

[83]

문서

大山寺縁起絵巻

[84]

간행물

日本の歷史 中世Ⅰ-① 源氏と平氏

朝日新聞社

[85]

서적

戦国最強の水軍 村上一族のすべて

新人物文庫

[86]

문서

訓閲集

[87]

문서

小林(2007年)

[88]

문서

小林(2007年)

[89]

서적

新訳 戦争論 隣の大国をどう斬り伏せるか

PHP研究所

[90]

기타

達第174号

https://www.jacar.go[...]

1920-10-21

[91]

문서

幻の航空母艦

[92]

서적

別冊歴史読本永久保存版空母機動部隊

新人物往来社

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com