힐베르트 공간

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

힐베르트 공간은 완비 내적 공간으로, 내적에 의해 유도된 거리 함수에 대해 완비 거리 공간을 이룬다. 유클리드 공간의 일반화로, 함수 공간, 수열 공간 등 다양한 수학 및 물리학 분야에서 활용된다. 힐베르트 공간은 피타고라스 정리, 평행사변형 항등식, 최적 근사, 쌍대성 등 여러 가지 중요한 성질을 가지며, 힐베르트 공간 위의 연산자, 특히 유계 연산자와 무한 연산자는 스펙트럼 이론을 통해 분석된다. 힐베르트 공간은 푸리에 분석, 양자 역학, 확률론, 편미분 방정식, 에르고딕 이론 등 다양한 분야에서 응용되며, 힐베르트 공간의 개념은 수학적 구조와 물리적 현상을 이해하는 데 중요한 역할을 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 다비트 힐베르트 - 힐베르트 기저 정리

힐베르트 기저 정리는 가환환 R이 뇌터 환일 때 R을 계수로 하는 다항식환 R[x_1,...,x_n] 역시 뇌터 환임을 명시하는 정리이며, 대수기하학에서 대수적 집합을 유한 개의 다항식의 공통근으로 해석할 수 있게 한다. - 다비트 힐베르트 - 힐베르트 공리계

힐베르트 공리계는 다비트 힐베르트가 기하학의 기초를 다지기 위해 제시한 공리계로, 점, 선, 평면의 세 기초 용어와 '사이', '위에 있다', '합동'의 세 기초 관계, 그리고 결합, 순서, 합동, 평행, 연속의 다섯 공리군으로 구성되어 유클리드 기하학 재구성과 공리적 형식 체계 발전에 기여했다. - 힐베르트 공간 - 모멘트 문제

모멘트 문제는 측도 공간에서 특정 조건을 만족하는 적분 가능 함수가 존재하는지, 존재한다면 유일한지 묻는 문제로, 고전적인 형태로는 실수선 위의 측도와 수열을 다루며, 유일성 판별에는 칼레만 조건과 크레인 조건 등이 사용된다. - 힐베르트 공간 - 유니터리 작용소

유니터리 작용소는 힐베르트 공간에서 내적을 보존하며 에르미트 수반과의 곱이 항등 작용소가 되는 유계 선형 작용소로, 양자역학이나 푸리에 변환 등에서 활용되고 유한 차원에서는 유니터리 행렬로 표현된다. - 연산자 이론 - C* 대수

C* 대수는 복소수 대합 대수와 복소수 바나흐 대수의 구조를 결합한 복소수 벡터 공간으로, 겔판트-나이마르크 정리에 따라 복소수 힐베르트 공간 위의 유계 선형 연산자 대수로 표현될 수 있으며, 함수해석학, 수리물리학, 양자역학 등 다양한 분야에서 활용된다. - 연산자 이론 - 폰 노이만 대수

폰 노이만 대수는 C* 대수 또는 복소 힐베르트 공간 위의 유계 작용소 C* 대수로 정의되며, 약하게 닫힌 *-대수, 이중 가환자, 쌍대 공간을 갖는 C*-대수 등으로 정의될 수 있고, 폰 노이만 인자로 분류되며 매듭 이론, 통계 역학 등 다양한 분야에 응용된다.

| 힐베르트 공간 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 유형 | 위상 벡터 공간 |

| 정의 | 완비된 내적 공간 |

| 이름 유래 | 다비트 힐베르트 |

| 수학적 특성 | |

| 완비성 | 모든 코시 수열이 수렴함 |

| 내적 | 내적이 정의됨 |

| 선형 구조 | 벡터 공간 |

| 기저 | 힐베르트 기저 |

| 직교성 | 직교 기저 또는 정규직교 기저를 가짐 |

| 주요 예시 | |

| 유클리드 공간 | 유한 차원 내적 공간 |

| 제곱합 급수 공간 | 수열의 제곱합이 유한한 공간 |

| L² 공간 | 제곱 적분 함수들의 공간 |

| 하디 공간 | 함수 공간의 일종 |

| 응용 분야 | |

| 양자역학 | 파동 함수를 다루는 핵심 도구 |

| 푸리에 해석 | 함수를 주파수 성분으로 분해 |

| 편미분 방정식 | 해를 찾는 데 사용 |

| 신호 처리 | 신호 분석 및 처리 |

| 제어 이론 | 시스템 분석 및 설계 |

| 역사 | |

| 발전 | 20세기 초반 함수해석학 발전과 함께 등장 |

| 주요 기여자 | 다비트 힐베르트, 슈테판 바나흐, 존 폰 노이만 등 |

2. 정의와 도입

가 (실수) 또는 (복소수)일 때, -'''힐베르트 공간''' 은 완비 거리 공간을 이루는 -내적 공간이다. 힐베르트 공간은 내적 공간으로서 표준적인 위상 공간, 거리 공간, 벡터 공간, 노름 공간의 구조를 갖는다.

힐베르트 공간은 다음과 같은 '''평행사변형 항등식'''을 만족시키는 -바나흐 공간 으로 정의할 수도 있다.

:

이 경우, 내적 구조는 다음과 같이 정의된다.

:

힐베르트 공간은 내적에 의해 유도된 거리 함수에 대한 완비 거리 공간이기도 하다. 복소 벡터 공간 에서 내적 은 다음 속성을 만족한다.

# 켤레 대칭:

# 첫 번째 인수에 대해 선형: (단, 와 는 복소수)[5]

# 양의 정부호: (일 때), (일 때)

실수 내적 공간은 가 실수 벡터 공간이고 내적이 실수 값을 갖는다는 점을 제외하고는 동일하게 정의된다.

노름은 로 정의되는 실수 값 함수이며, 의 두 점 사이의 거리 는 로 정의된다.

이 함수가 거리 함수라는 것은 코시-슈바르츠 부등식 에 의하여 삼각 부등식 이 성립함으로 증명할 수 있다.

2. 1. 동기 부여 예시: 유클리드 벡터 공간

유클리드 공간은 내적을 갖춘 벡터들로 구성된 힐베르트 공간의 대표적인 예시이다. 내적은 두 벡터 '''x'''와 '''y'''를 실수 '''x''' ⋅ '''y'''로 변환한다. 만약 '''x'''와 '''y'''가 직교 좌표계로 표현될 경우, 내적은 다음과 같이 정의된다.이 내적은 다음과 같은 성질을 만족시킨다.[1]

# '''x'''와 '''y'''에 대해 대칭적이다: '''x''' ⋅ '''y''' = '''y''' ⋅ '''x'''.

# 첫 번째 인수에 대해 선형적이다: 임의의 스칼라 ''a'', ''b''와 벡터 '''x'''1, '''x'''2, '''y'''에 대해 (''a'''''x'''1 + ''b'''''x'''2) ⋅ '''y''' = ''a''('''x'''1 ⋅ '''y''') + ''b''('''x'''2 ⋅ '''y''')이다.

# 정부호이다: 모든 벡터 '''x'''에 대해 '''x''' ⋅ '''x''' ≥ 0이며, 등호는 '''x''' = '''0'''일 때만 성립한다.

이 세 가지 성질을 만족하는 벡터 쌍의 연산을 (실수) 내적이라 부르며, 이러한 내적을 갖춘 벡터 공간을 (실수) 내적 공간이라 한다. 모든 유한 차원 내적 공간은 힐베르트 공간이기도 하다.[2]

내적의 기본적인 특징은 이것이 유클리드 기하학과 관련이 있다는 점인데, 벡터의 길이(노름) ||'''x'''||와 두 벡터 '''x'''와 '''y''' 사이의 각도 ''θ''는 다음의 공식으로 연결된다.

다변수 미적분학은 극한을 구하고, 극한이 존재한다는 결론을 내릴 수 있게 해주는 유용한 기준을 갖는 능력에 기반한다. '''R'''3의 벡터로 구성된 수학적 급수

는 길이의 합이 실수의 급수로 수렴할 때 절대 수렴한다.[3]

스칼라 급수와 마찬가지로, 절대 수렴하는 벡터 급수는 유클리드 공간의 어떤 극한 벡터 '''L'''로 수렴하며, 다음과 같이 표현된다.

이 성질은 유클리드 공간의 ''완비성''을 보여준다. 즉, 절대 수렴하는 급수는 일반적인 의미에서도 수렴한다는 것이다.

2. 2. 정의

가 실수체 또는 복소수체 라고 하자. -'''힐베르트 공간''' 은 완비 거리 공간을 이루는 -내적 공간이다.이와 동치로, -힐베르트 공간을 다음과 같은 '''평행사변형 항등식'''을 만족시키는 -바나흐 공간 으로 정의할 수 있다.

:

이 경우, 내적 구조는

:

가 된다.

힐베르트 공간은 내적에 의해 유도된 거리 함수에 대한 완비 거리 공간이기도 한 실수 또는 복소수 내적 공간이다.[4]

복소 벡터 공간 가 복소 내적 공간이라는 것은 의 각 원소 쌍 에 복소수를 연결하는 내적 이 다음 속성을 만족한다는 것을 의미한다.

# 내적은 켤레 대칭이다. 즉, 원소 쌍의 내적은 바뀐 원소의 내적의 켤레 복소수와 같다.

:

# 내적은 첫 번째[5] 인수에 대해 선형이다. 모든 복소수 와 에 대해

:

# 원소 자신과의 내적은 양의 정부호이다.

:

실수 내적 공간은 가 실수 벡터 공간이고 내적이 실수 값을 갖는다는 점을 제외하고는 동일하게 정의된다.

노름은 다음과 같은 실수 값 함수이다.

:

그리고 의 두 점 사이의 거리 는 노름으로 다음과 같이 정의된다.

:

이 함수가 거리 함수라는 것은 코시-슈바르츠 부등식에 의하여 다음과 같은 삼각 부등식이 성립함으로 보일 수 있다.

:

코시-슈바르츠 부등식은 다음과 같이 정의된다.

:

이러한 방식으로 정의된 거리 함수를 사용하면 모든 내적 공간은 거리 공간이며, 때로는 전(前)-힐베르트 공간으로 알려져 있다.[6] 추가적으로 완비 공간이기도 한 모든 전-힐베르트 공간은 힐베르트 공간이다.[7]

의 완비성은 의 수열에 대한 코시 기준의 형태를 사용하여 표현된다. 전-힐베르트 공간 은 모든 코시 수열이 이 노름에 대해 공간의 원소로 수렴하는 경우 완비이다.[7]

2. 3. 추가적인 예: 수열 공간

다비트 힐베르트(David Hilbert)와 엘하르트 슈미트(Erhard Schmidt)의 적분 방정식론 연구 과정에서 제곱적분가능한 실수값 함수들의 “내적” 개념이 발견되었다.[119] 이 내적은 다음과 같이 정의된다.:

이 내적은 유클리드 공간 내적의 성질 대부분을 가지고 있었고, 함수로 이루어진 정규직교계 개념을 중요하게 만들었다. 또한, 앙리 르베그(Henri Lebesgue)가 도입한 르베그 적분[121]은 더 넓은 범위의 함수에 대해 적분을 가능하게 했다. 1907년에 프리제시 리스(Frigyes Riesz)와 피셔는 르베그 제곱적분가능 함수 공간 이 완비 거리 공간임을 증명했다.[122] 이러한 발전들은 힐베르트 공간 개념의 기초가 되었다.

3. 역사

1907년에 리스 프리제시와 에른스트 지그스문트 피셔는 독립적으로 힐베르트 공간 중 하나인 가 완비 거리 공간임을 증명하였다.[186] 같은 해에 힐베르트 공간론에서 핵심적인 정리 중 하나인 리스 표현 정리가 증명되었다.[187] 1908년 다비트 힐베르트와 에르하르트 슈미트는 적분방정식에 대한 논문에서 제곱 적분 가능한 두 함수의 내적 을 제시했는데, 이는 힐베르트 공간인 공간이 된다.[188] 다비트 힐베르트는 1912년에 힐베르트 공간 을 정의하였는데,[189] 이는 유클리드 공간이 아닌 최초의 힐베르트 공간으로 여겨진다. 이후 1929년에 존 폰 노이만[190]이 힐베르트 공간을 추상적으로 정의하였다.

힐베르트 공간이 발전하기 전에도, 유클리드 공간의 일반화는 수학자들과 물리학자들에게 알려져 있었다. 특히, 추상적인 선형 공간(벡터 공간) 개념은 19세기 말에 주목을 받았다.[11] 20세기 초 수학자들은 수열(급수 포함) 공간과 함수 공간[12]을 선형 공간으로 간주했다.

20세기 초, 힐베르트 공간의 도입에 기여한 병렬적인 발전이 있었다. 첫 번째는 다비트 힐베르트와 에르하르트 슈미트가 적분 방정식을 연구하면서 얻은 결과이다.[13] 구간 에서 두 제곱적분가능 실수값 함수 와 는 다음과 같은 ''내적''을 갖는다.

:

이는 유클리드 내적과 유사하며, 함수들의 직교 집합 개념을 정의할 수 있게 한다. 슈미트는 이 내적을 이용하여 특정 형태의 연산자에 대한 스펙트럼 분해를 증명했다.

:

여기서 는 와 에 대해 대칭인 연속 함수이다. 이로부터 얻어지는 고유함수 전개는 함수 를 다음과 같은 급수로 표현한다.

:

여기서 함수 는 (모든 에 대해)이라는 의미에서 직교한다. 그러나 제곱 적분 가능 함수에 대해 수렴하지 않는 고유함수 전개도 존재했는데, 완비성이 수렴을 보장하는 요소였다.[14]

두 번째 발전은 앙리 르베그가 1904년에 도입한 르베그 적분이다.[15] 르베그 적분은 더 넓은 범주의 함수를 적분할 수 있게 했다.

존 폰 노이만은 에르미트 연산자 연구에서 ''추상 힐베르트 공간''이라는 용어를 만들었다.[19] 그는 처음으로 완전하고 공리적인 힐베르트 공간을 제시했다.[20] 폰 노이만은 양자 역학 기초에 대한 연구[21]와 유진 위그너와의 협업에서 이를 활용했다. "힐베르트 공간"이라는 이름은 헤르만 바일이 양자 역학과 군론에 관한 책에서 사용하는 등 널리 퍼지게 되었다.[22]

힐베르트 공간은 양자 역학의 수학적 공식화를 제공하며 중요성이 강조되었다.[23] 양자 역학적 시스템의 상태는 힐베르트 공간의 벡터, 관측 가능량은 에르미트 연산자, 시스템의 대칭성은 유니터리 연산자, 측정은 직교 사영으로 나타낸다. 양자 역학적 대칭과 유니터리 연산자의 관계는 1928년 헤르만 바일의 연구에서 시작된 유니터리 표현론 발전에 영향을 주었다.[22] 1930년대 초, 고전 역학도 힐베르트 공간(쿠프만-폰 노이만 고전 역학)으로 설명될 수 있으며, 고전 동역학계의 특정 속성은 에르고드 이론에서 힐베르트 공간 기법으로 분석될 수 있다는 것이 밝혀졌다.[24]

양자 역학에서 관측 가능량의 대수는 베르너 하이젠베르크의 행렬 역학에 따라 힐베르트 공간에서 정의된 연산자 대수이다.[25] 폰 노이만은 1930년대에 힐베르트 공간에서 연산자의 환인 연산자 대수를 연구했다. 폰 노이만 등이 연구한 대수는 폰 노이만 대수로 알려져 있다.[26] 1940년대에 이스라엘 겔판트, 마크 나이마르크, 어빙 시걸은 C*-대수라는 연산자 대수를 정의했다.[27]

3. 1. 힐베르트 공간 이전의 발전

1907년에 리스 프리제시와 에른스트 지그스문트 피셔가 독립적으로 힐베르트 공간 중 하나인 가 완비 거리 공간임을 증명하였다.[186] 같은 해에 힐베르트 공간론에서 핵심적 정리 중 하나인 리스 표현 정리가 증명되었다.[187]1908년에 다비트 힐베르트와 에르하르트 슈미트가 발표한 적분방정식에 대한 논문에서 제곱 적분 가능한 두 함수의 내적 이 등장한다. 이 공간은 힐베르트 공간인 공간이 된다.[188]

1912년에 다비트 힐베르트가 힐베르트 공간 을 정의하였다.[189] 이는 유클리드 공간이 아닌 최초의 힐베르트 공간으로 여겨진다. 이후 1929년에 존 폰 노이만[190]이 힐베르트 공간을 추상적으로 정의하였다.

3. 2. 힐베르트와 슈미트의 연구

1908년 다비트 힐베르트와 에르하르트 슈미트가 발표한 적분방정식에 대한 논문에는 제곱 적분 가능한 두 함수의 내적 이 등장한다. 이 공간은 힐베르트 공간인 공간이 된다.[188]3. 3. 르베그 적분과 완비성

1907년에 리스 프리제시와 에른스트 지그스문트 피셔는 독립적으로 힐베르트 공간 중 하나인 가 완비 거리 공간임을 증명하였다.[186] 1908년 다비트 힐베르트와 에르하르트 슈미트의 적분방정식에 대한 논문에서는 제곱 적분 가능한 두 함수의 내적 이 등장하는데, 이 공간은 힐베르트 공간인 공간이 된다.[188]3. 4. 리스 표현 정리와 추상 힐베르트 공간

1907년에 리스 프리제시와 에른스트 지그스문트 피셔는 독립적으로 힐베르트 공간 중 하나인 가 완비 거리 공간임을 증명하였다.[186] 같은 해에 리스 표현 정리가 증명되었다.[187] 1912년에 다비트 힐베르트는 힐베르트 공간 을 정의하였는데,[189] 이는 유클리드 공간이 아닌 최초의 힐베르트 공간으로 여겨진다. 이후 1929년에 존 폰 노이만이 힐베르트 공간을 추상적으로 정의하였다.[190]3. 5. 양자역학 및 기타 분야의 응용

양자역학에서, 양자계의 상태 공간은 분해 가능 사영 힐베르트 공간으로 나타내어진다.[35] 베르그만 공간(Bergman space)은 정칙 함수(holomorphic function)들의 또 다른 힐베르트 공간이다. 복소평면의 유계 열린 집합 에서, 에 속하는 정칙 함수 들의 공간 는 힐베르트 공간이다. 의 컴팩트 부분 집합 에서 유효한 추정치:

는 코시 적분 공식(Cauchy's integral formula)에서 유도되며, 에서 정칙 함수들의 수열의 수렴은 컴팩트 수렴(compact convergence)을 의미하고, 극한 함수 또한 정칙이다. 의 한 점에서 함수 의 값을 평가하는 선형 함수(linear functional)는 에서 연속적이며, 리스 표현 정리(Riesz representation theorem)에 의해 평가 함수는 의 원소로 표현될 수 있다. 모든 에 대해, 다음을 만족하는 함수 가 존재한다.

:

피적분 함수(integrand) }는 의 베르그만 핵(Bergman kernel)으로 알려져 있으며, 다음의 재생산 성질(reproducing property)을 만족한다.

:

베르그만 공간은 재생산 핵 힐베르트 공간(reproducing kernel Hilbert space)의 예시이며, 하디 공간(Hardy space) 또한 셰괴 핵(Szegő kernel)으로 알려진 재생산 핵을 갖는다.[36]

상미분 방정식 이론에서, 스투름-리우빌 문제는 상미분 방정식의 고유함수와 고유값의 거동을 조사하는 데 힐베르트 공간상의 스펙트럼 방법을 사용한다.[139] 예를 들어, 구간 상의 미지 함수 에 대한 상미분 방정식

:

는 일반 균질 로빈 경계 조건

:

을 만족한다. 이 문제는 특정 값의 λ(고유값)에 대해서만 해를 가지는데, 이는 적분 작용소에 콤팩트 작용소의 스펙트럼 이론을 적용한 결과이다. 고유값 λ는 무한대로 발산하는 단조 증가 수열로 나열될 수 있다.

4. 예시

힐베르트 공간은 편미분방정식 연구에 필수적인 도구이다.[141] 타원형 선형 방정식 등 여러 경우에, 함수 범위를 넓혀 약해라는 초함수 해를 고려한다. 약 공식화는 힐베르트 공간을 이루는 소볼레프 함수를 포함한다. 이를 통해 해를 구하거나, 주어진 경계 조건에서 해의 존재와 유일성을 보이는 해석 문제를 기하학적 문제로 바꾼다. 락스-밀그램 정리는 타원형 선형 방정식의 해가 유일하게 풀림을 보장하는 기하학적 결과이다. 이 방법은 유한요소법의 하나인 편미분방정식의 수치 해법의 기반이 된다.[142]

예를 들어, '''R'''2의 유계 영역 Ω에서 푸아송 방정식 −Δ''u'' = ''g''의 디리클레 경계값 문제를 보자. 약 공식화는 경계에서 0이 되는 Ω 위에서 연속적으로 미분 가능한 임의의 함수 ''v''에 대해 다음을 만족하는 함수 ''u''를 찾는 것이다.

:

이는 ''u''와 그 약 편도함수가 모두 경계에서 0이 되는 Ω 위의 제곱 적분 가능한 함수로 이루어지는 힐베르트 공간 ''H''(Ω)의 문제로 다시 쓸 수 있다. 문제는 이 공간 ''H''(Ω)의 임의의 원소 ''v''에 대해 다음을 만족하는 ''u''를 찾는 것이다.

:

여기서 ''a''와 ''b''는 각각 다음과 같이 주어지는 연속적인 이중선형 형식과 연속적인 선형 작용소이다.

:

푸아송 방정식은 타원형이므로, 푸앵카레 부등식에 의해 이중선형 형식 ''a''가 강압적임을 알 수 있다. 따라서 락스-밀그램 정리는 이 방정식의 해가 존재하고 유일함을 보장한다.

많은 타원형 편미분방정식도 힐베르트 공간으로 공식화할 수 있으며, 락스-밀그램 정리는 이러한 방정식들을 해석하는 데 기본적인 도구이다. 포물선형 편미분방정식이나 특정 종류의 쌍곡선형 편미분방정식에도 적용할 수 있다.

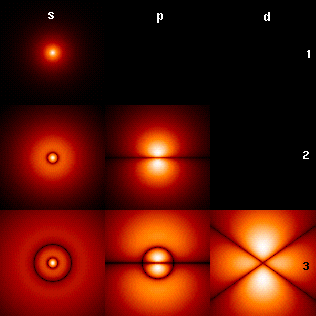

4. 1. 르베그 공간

측도 공간 \((X, \mathcal{F}, \mu)\)와 실수 또는 복소수 체 \(\mathbb{K}\)에 대해, 르베그 공간 \(L^2(X, \mathbb{K})\)는 \(\mathbb{K}\)-힐베르트 공간을 이룬다.[185]만약 \(X\)가 셈측도가 부여된 집합이라면,

: \(\dim L^2(X, \mathbb{K}) = |X|\)

이며, 다음과 같은 함수는 \(L^2(X, \mathbb{K})\)의 정규 직교 기저를 이룬다.

: \(f_x \colon X \to \mathbb{K} \qquad (x \in X)\)

: \(f_x(y) = \begin{cases} 1 & x=y \\ 0 & x \ne y \end{cases}\)

만약 \(\mathcal{F}\)가 분해 가능 시그마 대수이고, \(X\)가 시그마 유한 공간이라면, \(L^2(X, \mathbb{K})\)는 분해 가능 공간이다.[185]

앙리 르베그가 도입한 르베그 적분은 더 넓은 범주의 함수를 적분할 수 있게 했다.[15] 1907년, 프리제 리스와 어니스트 지그문트 피셔는 제곱 르베그 적분 가능 함수의 공간 \(L^2\)가 완비 거리 공간임을 독립적으로 증명했다.[16] 이는 조제프 푸리에, 프리드리히 베셀, 마르크-앙투안 파르세발의 결과를 삼각 급수에 대해 더 일반적인 공간으로 확장하여 리스-피셔 정리로 알려진 기하학적 및 해석적 장치를 만들었다.[17]

힐베르트 공간은 푸리에 분석의 기본 도구이다. 함수를 기저 함수족의 선형 결합으로 분해하는 푸리에 급수는 힐베르트 공간 \(L^2([0, 1])\)의 정규 직교 기저를 이루는 함수족 \(e_n(\theta) := e^{2\pi in\theta}\)를 이용하여 표현할 수 있다. 이는 추상적인 관점에서 힐베르트 공간의 각 원소가 정규 직교 기저 원소의 상수배 합으로 유일하게 나타낼 수 있다는 사실과 관련된다.

4. 2. 소볼레프 공간

편미분 방정식 연구에서 힐베르트 공간은 기본적인 도구이다.[40] 선형 타원형 편미분 방정식과 같은 많은 종류의 편미분 방정식의 경우, 함수의 종류를 확장하여 일반화된 해(약해)를 고려할 수 있다. 이러한 약한 공식화는 힐베르트 공간인 소볼레프 공간의 함수들을 포함한다. 적절한 약한 공식화를 통해, 해를 찾는 해석적 문제나 주어진 경계 조건에 대해 해가 존재하고 유일함을 보이는 문제를 기하학적 문제로 축소할 수 있다. 선형 타원형 방정식의 경우, 락스-밀그램 정리는 광범위한 문제에 대한 유일한 해의 존재를 보장하는 기하학적 결과 중 하나이다. 이 전략은 편미분 방정식의 수치 해법에 대한 갈레르킨 방법(유한 요소법)의 기초를 형성한다.[41]전형적인 예로, 경계가 있는 영역 Ω에서 디리클레 경계 조건을 갖는 푸아송 방정식 -Δ''u'' = ''g''가 있다. 약한 공식화는 경계에서 사라지는 Ω의 모든 연속적으로 미분 가능한 함수 ''v''에 대해 다음을 만족하는 함수 ''u''를 찾는 것이다.

:

이는 Ω에서 약한 편도함수와 함께 ''u''가 제곱 적분 가능하고 경계에서 사라지는 함수 ''u''로 구성된 힐베르트 공간 ''H''10(Ω)에 관한 문제로 다시 표현할 수 있다. 그러면 문제는 이 공간의 모든 ''v''에 대해 다음을 만족하는 이 공간에서 ''u''를 찾는 것으로 귀결된다.

:

여기서 ''a''는 연속적인 이차 형식, ''b''는 각각 다음과 같이 주어지는 연속적인 선형 함수이다.

:

푸아송 방정식은 타원형이므로, 푸앵카레 부등식에 따라 이차 형식 ''a''는 강제적이다. 그러면 락스-밀그램 정리는 이 방정식의 해의 존재와 유일성을 보장한다.[42]

힐베르트 공간을 사용하면 많은 타원형 편미분 방정식을 유사한 방식으로 공식화할 수 있으며, 락스-밀그램 정리는 분석에 있어 기본적인 도구가 된다. 적절한 수정을 통해 유사한 기술을 포물선형 편미분 방정식 및 특정 쌍곡선형 편미분 방정식에 적용할 수 있다.[43]

4. 3. 정칙 함수 공간

하디 공간과 베르그만 공간은 복소해석학과 조화해석학에서 중요한 역할을 하는 함수 공간이다. 이들은 복소 영역에서 정의된 해석 함수들을 다루며, 힐베르트 공간의 구조를 가진다.[34]하디 공간은 복소 평면의 단위원판에서 정의된 해석 함수 중 특정 조건을 만족하는 함수들의 집합이다. 이 공간의 함수들은 푸리에 급수와 밀접한 관련이 있으며, 음의 주파수 푸리에 계수가 0인 함수들로 구성된다. 베르그만 공간은 주어진 영역에서 제곱 적분 가능한 해석 함수들의 공간으로, 복소해석학의 여러 문제에서 중요한 도구로 사용된다.

4. 3. 1. 하디 공간

하디 공간(Hardy space영어)은 복소해석학과 조화해석학에서 다루는 함수 공간으로, 복소 영역에서 정의된 특정 해석 함수(holomorphic function)를 원소로 갖는다.[34] 복소 평면에서 단위원판(unit disc)을 $U$로 나타낼 때, 하디 공간 $H^2(U)$는 $U$에서 정의된 해석 함수 $f$ 중 다음 평균값:

이 $r<1$에 대해 유계인 함수들의 공간으로 정의된다. 이 하디 공간의 노름(norm)은 다음과 같이 정의된다.

:

단위원판에서의 하디 공간은 푸리에 급수와 관련이 있다. 함수 $f$가 $H^2(U)$에 속하는 것은 다음과 같은 조건과 동치이다.

:

여기서

:

따라서 $H^2(U)$는 원 위에서 $L^2$인 함수들 중 음의 주파수 푸리에 계수가 0인 함수들로 구성된다.

4. 3. 2. 베르그만 공간

(주어진 소스에 해당 섹션에 대한 내용이 없으므로, 내용을 생성할 수 없습니다.)5. 응용

힐베르트 공간은 해석학의 여러 분야, 특히 편미분 방정식 이론과 푸리에 해석에서 널리 사용된다.

양자역학에서 양자계의 상태 공간은 분해 가능 사영 힐베르트 공간으로 나타내어진다. 힐베르트 공간은 투영 및 기저 변환 같은 단순한 기하학적 개념을 유한 차원에서 확장할 수 있게 해준다. 특히, 힐베르트 공간에서의 연속 자기수반 선형 연산자의 스펙트럼 이론은 행렬의 스펙트럼 분해를 일반화하며, 수학 및 물리학의 다른 영역에 응용된다.

힐베르트 공간의 구체적인 응용 분야는 다음과 같다:

- 슈투름-리우빌 이론: 상미분 방정식의 고유값과 고유함수의 행동을 연구한다.

- 편미분 방정식 연구: 락스-밀그램 정리 등을 통해 해의 존재성과 유일성을 보인다.

- 에르고딕 이론: 동역학계의 장기적인 행동을 연구한다.

- 푸리에 분석: 함수를 기저 함수의 선형 결합으로 분해한다.

- 양자 역학: 양자 상태를 힐베르트 공간의 벡터로 표현한다.

- 확률론: 조건부 기댓값, 마틴게일 등을 힐베르트 공간으로 표현한다.

- 색 지각: 색 공간을 힐베르트 공간으로 모델링한다.

5. 1. 슈투름-리우빌 이론

상미분 방정식 이론에서, 슈투름-리우빌 문제는 적절한 힐베르트 공간에 대한 스펙트럼 방법을 사용하여 미분 방정식의 고유값과 고유함수의 거동을 연구하는 데 사용된다.[37] 슈투름-리우빌 문제는 바이올린 현이나 북의 파동의 배음 연구에서 발생하며, 상미분 방정식의 중심 문제이다.[37]

슈투름-리우빌 문제는 다음 형태의 미분 방정식으로 표현된다.

여기서 는 구간 에서 정의된 미지의 함수이고, 일반적인 균질 로빈 경계 조건을 만족한다.

함수 , , 는 문제에서 주어지며, 주어진 방정식이 해를 갖도록 하는 함수 와 상수 를 찾는 것이 목표이다.

이 문제는 특정한 상수 값(고유값)에 대해서만 해를 가지며, 이는 시스템의 그린 함수에 의해 정의된 적분 작용소에 적용된 콤팩트 작용소에 대한 스펙트럼 정리의 결과이다.[38] 또한, 이 결과에 따라 시스템의 고유값 를 무한대로 증가하는 수열로 정렬할 수 있다.[38][39]

5. 2. 편미분 방정식

힐베르트 공간은 편미분 방정식 연구의 기본 도구를 형성한다.[40] 함수의 종류를 확장하여 일반화된 해(약해라고 알려짐)를 고려할 수 있다. 많은 약한 공식화는 소볼레프 함수의 종류를 포함하는데, 이는 힐베르트 공간이다. 적절한 약한 공식화는 주어진 경계 조건에 대해 해가 존재하고 유일함을 보이는 문제로 축소된다. 선형 타원형 방정식의 경우, 광범위한 문제에 대한 유일한 해결 가능성을 보장하는 한 가지 기하학적 결과는 락스-밀그램 정리이다. 이 전략은 편미분 방정식의 수치 해법에 대한 갈레르킨 방법( 유한 요소법)의 기초를 형성한다.[41]전형적인 예로는 경계가 있는 영역 Ω|오메가영어에서 디리클레 경계 조건을 갖는 푸아송 방정식 -Δ''u'' = ''g''이 있다. 약한 공식화는 경계에서 사라지는 Ω|오메가영어의 모든 연속적으로 미분 가능한 함수 ''v''|v영어에 대해 다음을 만족하는 함수 ''u''|u영어를 찾는 것으로 구성된다.

:

이는 Ω|오메가영어에서 약한 편도함수와 함께 ''u''|u영어가 제곱 적분 가능하고 경계에서 사라지는 함수 ''u''|u영어로 구성된 힐베르트 공간 H(오메가)}}에 관한 문제로 다시 표현할 수 있다. 그러면 문제는 이 공간의 모든 ''v''|v영어에 대해 다음을 만족하는 이 공간에서 ''u''|u영어를 찾는 것으로 귀결된다.

:

여기서 ''a''|a영어는 연속적인 이차 형식, ''b''|b영어는 각각 다음과 같이 주어지는 연속적인 선형 함수이다.

:

푸아송 방정식은 타원형이므로, 푸앵카레 부등식에 따라 이차 형식 ''a''|a영어는 강제적이다. 그러면 락스-밀그램 정리는 이 방정식의 해의 존재와 유일성을 보장한다.[42]

힐베르트 공간을 사용하면 많은 타원형 편미분 방정식을 유사한 방식으로 공식화할 수 있으며, 락스-밀그램 정리는 분석에 있어 기본적인 도구가 된다. 적절한 수정을 통해 유사한 기술을 포물선형 편미분 방정식 및 특정 쌍곡선형 편미분 방정식에 적용할 수 있다.[43]

5. 3. 에르고드 이론

에르고딕 이론은 혼돈적인 동역학계의 장기적인 거동을 연구하는 분야이다. 열역학은 에르고딕 이론이 적용되는 대표적인 분야인데, 거시적인 시스템의 상태는 매우 복잡하지만 충분히 긴 시간 간격에 걸친 평균 거동은 다룰 수 있다는 특징을 이용한다. 열역학 제0법칙은 이러한 평균 거동에 대한 대표적인 예시이다.[44]에르고딕 동역학계는 에너지(해밀토니안으로 측정)를 제외하고는 위상 공간에 다른 기능적으로 독립적인 보존량이 없는 것이다. 에너지 \(E\)가 고정되어 있고, \(\Omega_E\)를 에너지 \(E\)의 모든 상태로 구성된 위상 공간의 부분집합(에너지 표면)이라고 하고, \(T_t\)를 위상 공간의 진화 연산자라고 하자. 이때 동역학계가 에르고딕이라면 \(\Omega_E\)에 대한 모든 불변 측정 가능 함수는 거의 어디서나 상수이다.[45]

리우빌의 정리는 시간 이동에 따라 불변인 측도 \(\mu\)가 에너지 표면에 존재함을 의미한다. 결과적으로, 시간 이동은 에너지 표면 \(\Omega_E\)의 제곱 적분 가능 함수로 구성된 힐베르트 공간 \(L^2(\Omega_E, \mu)\)의 유니터리 변환이다.

폰 노이만 평균 에르고딕 정리[24]는 다음과 같다.

- \(U_t\)가 힐베르트 공간 \(H\)의 (강하게 연속적인) 한 매개변수 반군 유니터리 연산자이고, \(P\)가 \(U_t\)의 공통 고정점 공간에 대한 직교 사영이면, \(\{x \in H | U_t x = x, \forall t > 0\}\)에 대해,

::

에르고딕 시스템의 경우, 시간 진화의 고정 집합은 상수 함수만으로 구성되므로, 에르고딕 정리는 다음을 의미한다.[46] 임의의 함수 \(f \in L^2(\Omega_E, \mu)\)에 대해,

::

즉, 관측 가능한 \(f\)의 장기 평균은 에너지 표면에 대한 기댓값과 같다.

5. 4. 푸리에 분석

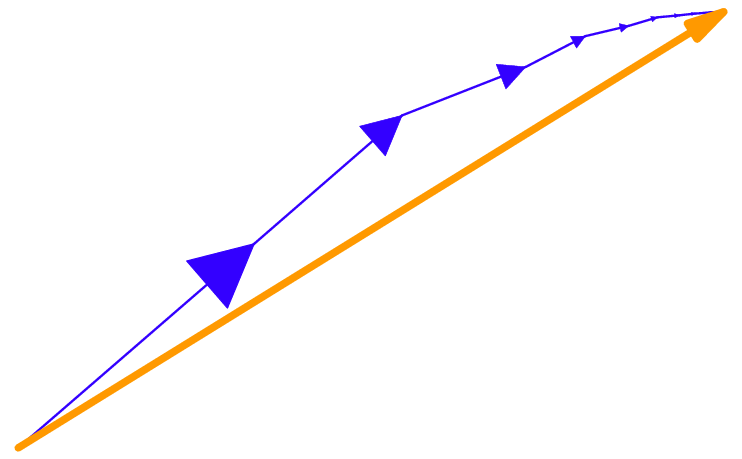

푸리에 분석의 기본적인 목표 중 하나는 주어진 기저 함수의 (무한일 수도 있는) 선형 결합으로 함수를 분해하는 것인데, 이는 관련된 푸리에 급수이다. 구간 [0, 1]에서 정의된 함수 f와 관련된 고전적인 푸리에 급수는 다음 형식의 급수이다.:

여기서

:

톱니파 함수에 대한 푸리에 급수의 처음 몇 항을 더한 예는 그림에 나와 있다. 기저 함수는 파장 λ/n (n은 정수)을 갖는 사인파이며, 톱니파 자체의 파장 λ보다 짧다(n=1, 즉 기본파를 제외하고).

고전적인 푸리에 급수의 중요한 문제는 푸리에 급수가 함수 f에 수렴하는지, 수렴한다면 어떤 의미에서 수렴하는지 묻는 것이다.[144] 함수 en(θ) := e2πinθ는 힐베르트 공간 L2([0, 1])의 정규직교기저를 형성한다. 따라서 모든 제곱 적분 가능 함수는 다음과 같은 급수로 표현할 수 있다.

:

게다가, 이 급수는 힐베르트 공간 의미(즉, L2 평균 수렴)로 수렴한다.

이 문제는 추상적인 관점에서도 연구할 수 있다. 모든 힐베르트 공간에는 정규직교기저가 있으며, 힐베르트 공간의 모든 원소는 이러한 기저 원소의 배수의 합으로 유일한 방식으로 쓸 수 있다. 이러한 기저 원소에 나타나는 계수는 때때로 공간의 원소의 푸리에 계수로 추상적으로 알려져 있다.[145] 특히 L2([0, 1])과 같은 공간에 대해 다른 기저 함수를 사용하는 것이 더 자연스러울 때 추상화가 특히 유용하다. 많은 경우, 함수를 삼각 함수로 분해하는 것이 아니라 예를 들어 직교 다항식이나 웨이블릿[146]으로, 그리고 고차원에서는 구면 조화 함수[147]로 분해하는 것이 바람직하다.

예를 들어, en이 L2[0,1]의 임의의 정규직교기저 함수라면, L2[0,1]의 주어진 함수는 유한 선형 결합으로 근사할 수 있다.[148]

:

계수 aj는 차이의 크기 ||f - fn||2를 가능한 한 작게 하도록 선택된다. 기하학적으로, 최적 근사는 ej의 모든 선형 결합으로 구성된 부분 공간에 대한 f의 직교 사영이며, 다음과 같이 계산할 수 있다.[149]

:

이 공식이 차이 ||f - fn||2를 최소화한다는 것은 베셀 부등식과 파르세발 공식의 결과이다.

물리적 문제에 대한 다양한 응용에서 함수는 일반적으로 라플라스 연산자인 미분 연산자의 물리적으로 의미 있는 고유 함수로 분해될 수 있다. 이것은 미분 연산자의 스펙트럼을 참조하여 함수의 스펙트럼 연구의 기초를 형성한다.[150] 구체적인 물리적 응용은 북의 모양 듣기 문제를 포함하는데, 북의 진동이 생성할 수 있는 기본 모드가 주어지면 북의 모양 자체를 유추할 수 있는지를 묻는 문제이다.[151] 이 질문의 수학적 공식화에는 평면에서 라플라스 방정식의 디리클레 고유값이 포함되며, 이는 바이올린 현의 기본 진동 모드를 나타내는 정수와 직접적으로 유추하여 진동의 기본 모드를 나타낸다.

스펙트럼 이론은 또한 함수의 푸리에 변환의 특정 측면을 기반으로 한다. 푸리에 분석은 콤팩트 집합에 정의된 함수를 라플라스 연산자의 이산 스펙트럼(바이올린 현이나 북의 진동에 해당)으로 분해하는 반면, 함수의 푸리에 변환은 유클리드 공간 전체에 정의된 함수를 라플라스 연산자의 연속 스펙트럼의 구성 요소로 분해한다. 푸리에 변환은 또한 기하학적인데, 플랑슈렐 정리가 정확하게 만드는 의미에서, 이는 하나의 힐베르트 공간("시간 영역")을 다른 하나("주파수 영역")로 하는 등거리 사상임을 주장한다. 푸리에 변환의 이러한 등거리 속성은 추상 조화 분석에서 반복되는 주제이다(연속 푸리에 변환에 대한 에너지 보존을 반영하기 때문에). 예를 들어 비가환 조화 분석에서 발생하는 구면 함수에 대한 플랑슈렐 정리에서 볼 수 있다.

5. 5. 양자 역학

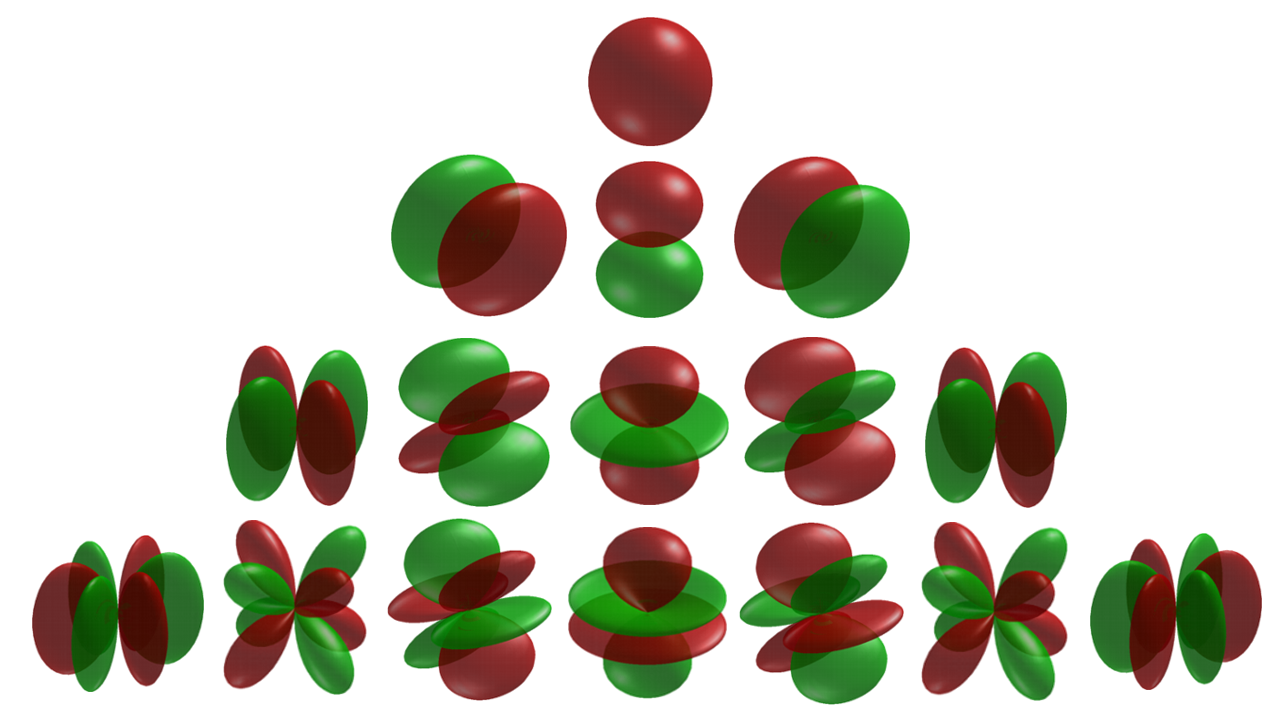

양자역학에서, 양자계의 상태 공간은 분해 가능 사영 힐베르트 공간으로 나타내어진다.[55] 존 폰 노이만이 개발한 양자 역학의 수학적으로 엄밀한 공식화에 따르면, 양자역학적 시스템의 가능한 상태(보다 정확하게는 순수 상태)는 복소수 분리 가능 힐베르트 공간(상태 공간으로 알려짐)에 있는 단위 벡터(``상태 벡터''라고 함)로 표현되며, 놈이 1인 복소수(위상 인자)까지 잘 정의된다. 다시 말해, 가능한 상태는 힐베르트 공간의 사영화(보통 복소 사영 공간이라고 함)의 점이다. 이 힐베르트 공간의 정확한 특성은 시스템에 따라 다르다. 예를 들어, 단일 비상대론적 스핀 0 입자의 위치와 운동량 상태는 모든 제곱 적분 가능 함수의 공간인 반면, 단일 양성자의 스핀 상태는 스피너의 2차원 복소 힐베르트 공간의 단위 요소이다. 각 관측 가능량은 상태 공간에 작용하는 자기 수반 선형 작용소로 표현된다. 각 관측 가능량의 고유 상태는 작용소의 고유 벡터에 해당하며, 관련된 고유값은 해당 고유 상태에서 관측 가능량의 값에 해당한다.[56]

두 상태 벡터 사이의 내적은 확률 진폭으로 알려진 복소수이다. 양자 역학적 시스템의 이상적인 측정 중에, 시스템이 주어진 초기 상태에서 특정 고유 상태로 붕괴될 확률은 초기 상태와 최종 상태 사이의 확률 진폭의 절댓값의 제곱으로 주어진다.[57] 측정의 가능한 결과는 작용소의 고유값이며, 이는 모든 고유값이 실수여야 하므로 자기 수반 작용소의 선택을 설명한다. 주어진 상태에서 관측 가능량의 확률 분포는 해당 작용소의 스펙트럼 분해를 계산하여 찾을 수 있다.[58]

일반적인 시스템의 경우, 상태는 일반적으로 순수하지 않지만, 대신 밀도 행렬로 주어지는 순수 상태 또는 혼합 상태의 통계적 혼합으로 표현된다. 밀도 행렬은 힐베르트 공간에서 트레이스가 1인 자기 수반 작용소이다.[59] 또한, 일반적인 양자 역학적 시스템의 경우, 단일 측정의 효과는 양의 작용소 값 측정으로 설명되는 방식으로 시스템의 다른 부분에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 일반 이론에서 상태와 관측 가능량의 구조는 순수 상태에 대한 이상화보다 훨씬 복잡하다.[60]

5. 6. 확률론

확률론에서 힐베르트 공간은 다양한 방식으로 응용된다. 주어진 확률 공간에서 유한한 1차 및 2차 모멘트( 클래스)를 갖는 확률 변수들의 공간은 기본적인 힐베르트 공간을 이룬다. 통계학에서 확률 변수를 중심화(평균을 빼는 연산)하는 것은 힐베르트 공간 관점에서 기댓값 연산자의 핵에 대한 직교 투영으로 해석된다.[61]조건부 기댓값은 힐베르트 공간에서 자연스럽게 해석된다.[61] 확률 공간 에서, 의 시그마 부대수 에 대한 조건부 기댓값 는 의 부분 공간(-가측 함수)에 대한 의 직교 투영이다. 만약 확률 변수 가 시그마 대수 와 독립이면, 가 성립한다. 즉, -가측 함수에 대한 투영은 상수이며, 중심화된 값의 투영은 0이다.

두 확률 변수 와 가 독립이면, 중심화된 확률 변수 와 는 직교한다. 이는 두 변수가 0의 공분산을 가지며, 상관관계가 없는 것을 의미한다. 이 경우, 피타고라스 정리에 의해 분산은 다음 항등식을 만족한다.[62]

이는 통계학의 피타고라스 정리라고도 불리며, 회귀분석에서 중요하게 활용된다.[62]

마틴게일 이론 또한 힐베르트 공간으로 표현할 수 있다. 힐베르트 공간의 마틴게일은 각 에 대해 이 의 선형 껍질에 대한 의 직교 투영인 원소들의 수열 이다.[63] 확률 변수에서 을 조건으로 했을 때 의 기댓값은 과 같다는 마틴게일의 일반적인 정의와 동일하다.

이토 적분의 기초 전반에 힐베르트 공간이 사용된다.[64] 제곱적분가능 마틴게일에 대해, 마틴게일(이차 변분을 측도로 사용)에 대한 점진적으로 가측 과정의 동치류 공간에 힐베르트 노름을 연결할 수 있다. 이토 적분은 단순 과정에 대해 먼저 정의된 후, 힐베르트 공간에서의 밀도를 이용하여 구성된다. 이토 등거리는 이차 변분 측도 를 갖는 임의의 마틴게일 ''M''과 임의의 점진적으로 가측 과정 ''H''에 대해 다음이 성립함을 보여준다.

(오른쪽 항의 기댓값이 유한할 때)

레너드 그로스 등에 의한 가우스 과정 이론은 양자장론의 파인만 경로 적분과 같은 무한 차원 공간에 대한 특정 형식적 적분의 의미를 만드는 시도이다. 추상 위너 공간 개념을 통해, 힐베르트 공간 (캐머런-마틴 공간)을 밀집 부분집합으로 포함하는 바나흐 공간에 측도를 구성할 수 있다. 이는 힐베르트 공간에 대한 유한 가산 원통 집합 측도에서 비롯된다. 바나흐 공간의 결과 측도는 가산 가법적이고 힐베르트 공간의 원소에 의한 평행 이동에 대해 불변이며, 위너 측도를 소볼레프 공간 의 가우스 측도로 엄밀하게 만드는 방법을 제공한다.[65]

5. 7. 색 지각

모든 실제 물리적 색상은 순수한 분광색의 조합으로 표현될 수 있다. 물리적 색상은 여러 개의 분광색으로 구성될 수 있으므로, 물리적 색상의 공간은 분광색에 대한 힐베르트 공간으로 적절히 표현될 수 있다. 인간은 색채 지각을 위해 세 가지 유형의 원추 세포를 가지고 있으므로, 지각 가능한 색상은 3차원 유클리드 공간으로 표현될 수 있다. 물리적 색상의 힐베르트 공간에서 인간이 지각할 수 있는 색상의 유클리드 공간으로의 다대일 선형 사상은 많은 구별되는 물리적 색상이 인간에게 동일하게 지각될 수 있는 이유를 설명한다(예: 순수한 노란색 빛 대 빨간색과 녹색 빛의 혼합, ''동시대비'' 참조).[66][67]6. 성질

힐베르트 공간은 완비 거리 공간을 이루는 내적 공간으로, 표준적인 위상, 거리, 벡터, 노름 공간 구조를 갖는다. 이는 평행사변형 항등식을 만족하는 바나흐 공간으로 정의할 수도 있다. 힐베르트 공간의 대표적인 예시는 내적을 갖춘 3차원 유클리드 공간 이다.

유클리드 공간에서 벡터로 구성된 수학적 급수는 길이의 합이 실수 급수로 수렴할 때 절대 수렴하며, 이는 유클리드 공간의 완비성을 나타낸다.[3] 힐베르트 공간은 복소수에 대해 정의되기도 하며, 복소 평면 와 복소수 쌍으로 이루어진 공간 등이 그 예시이다. 수열 공간 는 급수가 수렴하는 무한 수열로 구성되며, 코시-슈바르츠 부등식에 의해 내적이 정의된다.[9] 공간의 완비성은 의 원소들의 급수가 절댓값으로 (노름으로) 수렴할 때마다 의 원소로 수렴한다는 조건으로 보장된다.[10]

6. 1. 피타고라스 항등식

힐베르트 공간 ''H''의 두 벡터 ''u''와 ''v''가 직교한다는 것은 일 때를 의미한다. 이를 로 나타낸다. 더 일반적으로, ''H''의 부분집합 ''S''에 대해 는 ''u''가 ''S''의 모든 원소와 직교함을 의미한다.[68]''u''와 ''v''가 직교하면 다음 식이 성립한다.

:

이것은 수학적 귀납법에 의해 ''n''개의 직교 벡터 에 대해 다음과 같이 확장된다.

:

피타고라스 정리는 모든 내적 공간에서 유효하지만, 이 항등식을 급수로 확장하려면 완비성이 필요하다.[68] 직교 벡터들의 급수 가 ''H''에서 수렴하기 위한 필요충분조건은 노름의 제곱들의 급수가 수렴하는 것이며, 다음이 성립한다.

:

또한, 직교 벡터들의 급수의 합은 합의 순서에 무관하다.

6. 2. 평행사변형 항등식과 극화 항등식

가 또는 라고 하자. -힐베르트 공간은 다음과 같은 '''평행사변형 항등식'''(平行四邊形恒等式, parallelogram identity영어)을 만족시키는 -바나흐 공간 으로 정의할 수 있다.:

이 경우, 내적 구조는 다음과 같다.

:

모든 힐베르트 공간에서 다음과 같은 평행사변형 항등식이 성립한다.[69]

:

반대로, 평행사변형 항등식이 성립하는 모든 바나흐 공간은 힐베르트 공간이며, 내적은 극화 항등식에 의해 노름에 의해 유일하게 결정된다.[70] 실수 힐베르트 공간에 대해 극화 항등식은 다음과 같다.

:

복소수 힐베르트 공간에 대해서는 다음과 같다.

:

평행사변형 법칙은 모든 힐베르트 공간이 균일하게 볼록한 바나흐 공간임을 의미한다.[71]

6. 3. 최적 근사

힐베르트 사영 정리에 따르면, 힐베르트 공간 $H$의 공집합이 아닌 닫힌 볼록 부분집합 $C$와 $H$의 한 점 $x$에 대해, $x$와 $C$의 점들 사이의 거리를 최소화하는 유일한 점 $y \in C$가 존재한다.[72][156]:

이는 평행이동된 볼록 집합 $D = C - x$에서 최소 노름을 갖는 점이 존재한다는 것과 동치이다.

이 결과를 $H$의 닫힌 부분공간 $F$에 적용하면, $x$에 가장 가까운 점 $y \in F$는 다음과 같이 특징지어진다.[74][158]

:

이 점 $y$는 $F$에 대한 $x$의 ''직교 사영''이며, 사상 $P_F : x \rightarrow y$는 선형이다(직교 여공간과 사영 참조). 이 결과는 응용 수학, 특히 수치 해석에서 최소 제곱법의 기초를 형성하기 때문에 매우 중요하다.[75]

특히, $F$가 $H$와 같지 않다면, $F$에 직교하는 영벡터가 아닌 벡터 $v$를 찾을 수 있다($x \notin F$과 $v = x - y$를 선택). 이 관찰을 $H$의 부분집합 $S$에 의해 생성된 닫힌 부분공간 $F$에 적용하면 다음과 같은 유용한 기준을 얻을 수 있다.

: $H$의 부분집합 $S$가 밀집 벡터 부분공간을 생성하는 것은 (그리고 그럴 경우에만) 벡터 0이 $S$에 직교하는 유일한 벡터 $v \in H$인 경우이다.

6. 4. 쌍대성

리스 표현 정리에 따라, 힐베르트 공간 는 스스로의 연속 쌍대 공간 와 동형이며, 만약 일 경우 이는 표준적(canonical영어) 동형이다.쌍대 공간는 공간에서 기저체로 가는 모든 연속 선형 함수들의 공간이다. 이 공간은 다음과 같이 정의된 자연적인 노름을 가진다.

이 노름은 평행사변형 법칙을 만족하므로, 쌍대 공간 또한 내적 공간이며, 이 내적은 극화 항등식을 이용하여 이 쌍대 노름으로 정의될 수 있다. 쌍대 공간은 완비이므로, 그 자체로 힐베르트 공간이다.

리에스 표현 정리는 쌍대 공간에 대한 편리한 기술을 제공한다. 모든 원소 에 대해, 다음과 같이 정의된 의 유일한 원소 가 존재한다.

여기서 또한 이다.

리에스 표현 정리는 에 의해 정의된 에서 로의 사상이 전사임을 명시한다. 이 사상은 등거리 반선형 동형 사상이다.[76] 따라서 쌍대 공간 의 모든 원소 에 대해, 다음을 만족하는 내의 유일한 가 존재한다.

모든 에 대해. 쌍대 공간 위의 내적은 다음을 만족한다.

오른쪽 항의 순서 반전은 의 반선형성으로부터 의 선형성을 복원한다. 실수의 경우, 에서 그 쌍대 공간으로의 반선형 동형 사상은 실제로 동형 사상이며, 따라서 실수 힐베르트 공간은 자연스럽게 자신의 쌍대 공간과 동형이다.

표현 벡터 는 다음과 같은 방법으로 얻어진다. 일 때, 핵 는 의 닫힌 벡터 부분 공간이며, 와 같지 않다. 따라서 에 직교하는 영벡터가 아닌 벡터 가 존재한다. 벡터 는 의 적절한 스칼라 배수 이다. 이라는 조건은 다음을 제공한다.

이 대응 은 물리학에서 널리 사용되는 브라-켓 표기법에 의해 활용된다.[77] 물리학에서는 로 표시되는 내적이 오른쪽에 대해 선형이라고 가정하는 것이 일반적이다.

결과 는 선형 함수 (브라)가 벡터 (켓)에 작용하는 것으로 볼 수 있다.

리에스 표현 정리는 내적의 존재뿐만 아니라 공간의 완비성에도 근본적으로 의존한다. 사실, 이 정리는 임의의 내적 공간의 위상적 쌍대 공간이 그 완비화와 동일시될 수 있음을 의미한다.[78] 리에스 표현 정리의 즉각적인 결과는 힐베르트 공간 이 반사적이라는 것이다. 즉, 에서 그 이중 쌍대 공간으로의 자연적인 사상이 동형 사상이라는 것을 의미한다.

6. 5. 약수렴 수열

힐베르트 공간 $H$에서 점열 $\{x_n\}$이 벡터 $x \in H$에 약수렴한다는 것은, 임의의 $v \in H$에 대해 다음을 만족하는 것을 의미한다.:

예를 들어, 임의의 정규직교열 $\{f_n\}$은 베셀의 부등식에 따라 0으로 약수렴한다. 임의의 약수렴열 $\{x_n\}$은 일양유계성 원리에 의해 유계이다.[160]

반대로, 힐베르트 공간에서 임의의 유계열은 약수렴하는 부분수열을 포함한다(알라오글루 정리).[160] 이 결과는, '''R'''''d'' 위의 연속 함수에 대해 볼차노-바이어슈트라스 정리를 이용하는 것과 같은 방식으로, 연속 볼록 함수에 대한 최솟값 정리의 증명에 사용된다. 다음과 같은 형태가 간편할 것이다.[161]

: $f: H \rightarrow$ '''R'''이 볼록 함수이고, $\|x\| \rightarrow \infty$일 때 $f(x) \rightarrow +\infty$를 만족할 때, $f$는 $H$의 적당한 점 $x_0 \in H$에서 최솟값을 갖는다.

이 사실(그리고 그 다양한 일반화)은 변분법에서의 직접법의 기초를 이루고 있다. 유계 폐 볼록 함수에 대한 최솟값의 존재는, 힐베르트 공간 $H$ 내의 유계 폐 볼록 부분집합이 $H$의 회귀성에 의해 약콤팩트가 된다는 사실에서도 직접적으로 얻을 수 있다. 약수렴 부분수열의 존재성은 에버라인-슈물리안 정리의 특별한 경우이다.

6. 6. 바나흐 공간 성질

바나흐 공간이 일반적으로 가지는 성질은 힐베르트 공간에서도 성립한다. 열린 사상 정리는 "바나흐 공간에서 바나흐 공간으로의 연속이고 전사인 선형 사상은 열린 집합을 열린 집합으로 사상한다는 의미에서 열린 사상이다"라는 것이다. 그 결과로 유계 역사상 정리는 "바나흐 공간에서 바나흐 공간으로의 연속 전단사인 선형 사상은 (역사상도 연속인 연속 선형 사상의 의미에서) 동형이다"라는 것을 주장한다. 힐베르트 공간 버전의 이 정리 증명은 일반적인 바나흐 공간에서 하는 것보다 훨씬 간단해진다.[162] 열린 사상 정리는 닫힌 그래프 정리와 동치이다. 후자는 "바나흐 공간에서 바나흐 공간으로의 선형 사상이 연속이 되기 위한 필요충분조건은 그 그래프가 닫힌 집합이 되는 것이다"라는 것을 주장한다.[163] 힐베르트 공간의 경우에는, 이것이 무한 작용소의 연구에서 기본이 된다(닫힌 작용소 참조).(기하학적인) 하안-바나흐 정리는 닫힌 볼록 집합을 그 외부에 있는 임의의 점으로부터 힐베르트 공간의 초평면에 의해 분할할 수 있다는 것을 보인다. 이것은 최적 근사성으로부터 즉시 얻어진다. 즉, *y*가 닫힌 볼록 집합 *F*의 원소이고 *x*에 가장 가까운 것이라고 하면, 선분 *xy*에 수직이고 그 중점을 지나는 평면이 구하는 분할 초평면이다.[164]

7. 힐베르트 공간 위의 연산자

힐베르트 공간에서는 다양한 종류의 연산자들이 정의된다. 이 연산자들은 힐베르트 공간의 구조를 보존하거나, 특정한 성질을 만족하는 함수들의 집합을 다른 힐베르트 공간으로 보내는 역할을 한다. 이 연산자들에 대한 구체적인 내용은 하위 섹션에서 다룬다.

7. 1. 유계 연산자

힐베르트 공간 ''H''1에서 다른 힐베르트 공간 ''H''2로의 연속 선형 작용소 ''A'': ''H''1 → ''H''2는 유계 집합을 유계 집합으로 사상한다는 의미에서 유계이다.[84] 역으로, 작용소가 유계이면 연속이다. 이러한 유계 선형 작용소들의 공간은 다음과 같은 노름인 작용소 노름을 갖는다.두 유계 선형 작용소의 합과 합성은 다시 유계이고 선형이다. ''H''2의 ''y''에 대해, ''x'' ∈ ''H''1을 로 보내는 사상은 선형이고 연속이며, 리스 표현 정리에 따라 다음 형태로 표현될 수 있다.

여기서 어떤 벡터 ''A''∗''y''는 ''H''1에 있다. 이것은 또 다른 유계 선형 작용소 ''A''∗: ''H''2 → ''H''1을 정의하는데, 이는 ''A''의 수반이다. 수반은 ''A''∗∗ = ''A''를 만족한다.[37] 리스 표현 정리를 사용하여 각 힐베르트 공간을 그 연속 쌍대 공간과 동일시할 때, ''A''의 수반은 전치와 동일한 것으로 나타낼 수 있다. ''A''의 전치 는 정의에 따라 를 함수 로 보낸다.

''H''에서의 모든 유계 선형 작용소의 집합 B(''H'') (즉, ''H'' → ''H'' 작용소), 덧셈과 합성 연산, 노름 및 수반 연산과 함께 C*-대수이며, 이는 작용소 대수의 한 유형이다.

B(''H'')의 원소 ''A''는 ''A''∗ = ''A''이면 '자기 수반' 또는 '에르미트'라고 한다.[56] ''A''가 에르미트이고 모든 ''x''에 대해 ≥ 0이면 ''A''를 '비음'이라고 하며, ''A'' ≥ 0으로 쓴다. 등식이 ''x'' = 0일 때만 성립하면 ''A''를 '양'이라고 한다. 자기 수반 작용소의 집합은 ''A'' − ''B'' ≥ 0이면 ''A'' ≥ ''B''인 부분 순서를 갖는다. ''A''가 어떤 ''B''에 대해 ''A'' = ''B''∗''B'' 형태를 갖는다면 ''A''는 비음이다. ''B''가 가역이면 ''A''는 양이다. 역도 참인데, 비음 작용소 ''A''에 대해 다음을 만족하는 유일한 비음 제곱근 ''B''가 존재한다는 의미이다.

스펙트럼 정리에 의해 정확하게 만들어진 의미에서 자기 수반 작용소는 "실수"인 작용소로 유용하게 생각할 수 있다. B(''H'')의 원소 ''A''는 ''A''∗''A'' = ''AA''∗이면 '정규'라고 한다. 정규 작용소는 자기 수반 작용소와 자기 수반 작용소의 허수 배의 합으로 분해된다.

이는 서로 교환한다. 정규 작용소는 실수 부분과 허수 부분으로 유용하게 생각할 수도 있다.

B(''H'')의 원소 ''U''는 ''U''가 가역이고 역이 ''U''∗로 주어지면 유니터리라고 한다. 이것은 ''U''가 전사이고 모든 ''x'', ''y'' ∈ ''H''에 대해 를 필요로 함으로써 표현할 수도 있다. 유니터리 작용소는 합성에 따라 군을 형성하는데, 이는 ''H''의 등거리 변환군이다.

B(''H'')의 원소는 유계 집합을 상대적으로 콤팩트한 집합으로 보내면 콤팩트하다. 동등하게, 유계 작용소 ''T''는 유계 수열 {''x''k}에 대해 수열 {''Tx''k}이 수렴하는 부분수열을 갖는 경우 콤팩트하다. 많은 적분 작용소가 콤팩트하며, 실제로 적분 방정식 연구에서 특히 중요한 힐베르트-슈미트 작용소로 알려진 특별한 종류의 작용소를 정의한다. 프레드홀름 작용소는 항등원의 배수만큼 콤팩트 작용소와 다르며, 유한 차원의 핵과 여핵을 갖는 작용소로 동등하게 특징지어진다. 프레드홀름 작용소 ''T''의 지표는 다음과 같이 정의된다.

지표는 호모토피 불변량이며, 아티야-싱거 지표 정리를 통해 미분기하학에서 중요한 역할을 한다.

7. 2. 무한 작용소

힐베르트 공간에서 무한 작용소는 양자역학에서 중요하게 응용된다.[85] 힐베르트 공간 $H$의 무한 작용소 $T$는 정의역 $D(T)$가 $H$의 선형 부분 공간인 선형 작용소로 정의된다. 정의역 $D(T)$가 $H$의 조밀 부분 공간인 경우, $T$는 조밀하게 정의된 작용소라고 불린다.조밀하게 정의된 무한 작용소의 수반 작용소는 유계 작용소와 기본적으로 같은 방식으로 정의된다. 자기 수반 무한 작용소는 양자역학의 수학적 공식화에서 '관측 가능량'의 역할을 한다. 힐베르트 공간 $L^2(\mathbb{R})$에서 자기 수반 무한 작용소의 예시는 다음과 같다.[86]

- 미분 작용소의 적절한 확장

:

:여기서 $i$는 허수 단위이고, $f$는 콤팩트 지지 함수(compact support)를 갖는 미분 가능 함수이다.

- $x$ 곱하기 작용소:

:

이들은 각각 운동량과 위치 관측 가능량에 해당한다. $A$와 $B$ 모두 $H$ 전체에서 정의되지 않는데, $A$의 경우 도함수가 존재하지 않을 수 있으며, $B$의 경우 곱 함수가 제곱 적분 가능하지 않을 수 있기 때문이다. 두 경우 모두 가능한 인수의 집합은 $L^2(\mathbb{R})$의 조밀한 부분 공간을 형성한다.

8. 구성

푸리에 분석의 주요 목표 중 하나는 주어진 함수를 기저 함수들의 선형 결합(무한할 수도 있음)으로 분해하는 것이다. 이는 푸리에 급수와 관련이 있다. 구간 에서 정의된 함수 에 대한 고전적인 푸리에 급수는 다음과 같은 형태를 가진다.

여기서 계수 은 다음과 같이 주어진다.

톱니파 함수에 대한 푸리에 급수의 처음 몇 항을 더한 예는 오른쪽에 그림으로 나타나 있다. 기저 함수는 톱니파 자체의 파장 보다 짧은 파장 (정수 에 대해)을 갖는 사인파이다( , 즉 기본파는 제외).

고전적인 푸리에 급수에서 중요한 문제는 푸리에 급수가 함수 로 수렴하는지, 그리고 어떤 의미에서 수렴하는지이다.[47] 함수 는 힐베르트 공간 의 직교 기저를 형성한다. 따라서 모든 제곱 적분 가능 함수는 다음과 같은 급수로 표현될 수 있다.

이 급수는 힐베르트 공간의 의미 (즉, 평균)에서 수렴한다.

이 문제는 추상적인 관점에서도 다룰 수 있다. 모든 힐베르트 공간은 직교 기저를 가지며, 힐베르트 공간의 모든 원소는 이러한 기저 원소들의 배수의 합으로 유일하게 표현될 수 있다. 이 기저 원소들에 나타나는 계수를 공간 원소의 푸리에 계수라고도 한다.[48] 특히 과 같은 공간에서 다른 기저 함수를 사용하는 것이 더 자연스러울 때 추상화가 유용하다. 많은 경우, 함수를 삼각 함수로 분해하는 대신 직교 다항식이나 웨이블릿[49]으로 분해하거나, 고차원에서는 구면 조화 함수로 분해하는 것이 유용하다.[50]

예를 들어, 이 의 임의의 직교 기저 함수이면, 의 주어진 함수는 유한 선형 결합으로 근사할 수 있다.[51]

계수 } 는 차이 를 최소화하도록 선택된다. 기하학적으로, 최적 근사는 } 의 모든 선형 결합으로 구성된 부분 공간에 대한 의 직교 사영이며, 다음과 같이 계산할 수 있다.[52]

이 공식이 차이 를 최소화한다는 것은 베셀 부등식과 파르세발 공식에서 유도된다.

물리적 문제에 대한 다양한 응용에서, 함수는 미분 연산자(일반적으로 라플라스 연산자)의 물리적으로 의미 있는 고유함수로 분해될 수 있다. 이는 미분 연산자의 스펙트럼을 이용한 함수 스펙트럼 연구의 기초를 형성한다.[53] 구체적인 물리적 응용으로는 북의 모양 듣기 문제가 있다. 북의 진동에서 생성되는 기본 모드가 주어졌을 때, 북의 모양 자체를 유추할 수 있는가?[54] 이 질문의 수학적 공식화는 평면에서 라플라스 방정식의 디리클레 고유값을 포함한다. 이는 바이올린 현의 기본 진동 모드를 나타내는 정수와 직접적으로 유추하여 진동의 기본 모드를 나타낸다.

스펙트럼 이론은 함수의 푸리에 변환의 특정 측면을 기반으로 한다. 푸리에 분석이 콤팩트 집합에 정의된 함수를 라플라스 연산자의 이산 스펙트럼(바이올린 현이나 북의 진동에 해당)으로 분해하는 반면, 함수의 푸리에 변환은 유클리드 공간 전체에 정의된 함수를 라플라스 연산자의 연속 스펙트럼의 구성 요소로 분해한다. 푸리에 변환은 또한 기하학적이다. 플랑쉐렐 정리에 따르면, 이는 하나의 힐베르트 공간("시간 영역")을 다른 하나("주파수 영역")로 변환하는 등거리 사상이다. 푸리에 변환의 이러한 등거리 속성은 추상 조화 분석에서 반복되는 주제이며(연속 푸리에 변환에 대한 에너지 보존을 반영), 예를 들어 비가환 조화 분석에서 나타나는 구면 함수에 대한 플랑쉐렐 정리에서 볼 수 있다.

8. 1. 직합

두 개의 힐베르트 공간 $H_1$와 $H_2$는 (직교) 직합 $H_1 \oplus H_2$로 결합될 수 있다.[87] 이 공간은 $x_i \in H_i$ (i = 1, 2)인 모든 순서쌍 $(x_1, x_2)$의 집합으로 구성되며, 내적은 다음과 같이 정의된다.: $\langle (x_1,x_2), (y_1,y_2)\rangle_{H_1\oplus H_2} := \langle x_1,y_1\rangle_{H_1} + \langle x_2,y_2\rangle_{H_2}$

더 일반적으로, $H_i$가 $i \in I$에 의해 색인되는 힐베르트 공간의 집합인 경우, $H_i$의 직합은 $\bigoplus_{i \in I}H_i$로 표기하며, 다음 조건을 만족하는 $x = (x_i \in H_i \mid i \in I) \in \prod_{i \in I}H_i$ (여기서 $\prod_{i \in I}H_i$는 $H_i$의 카테시안 곱) 의 집합으로 구성된다.

:$\sum_{i \in I} \|x_i\|^2 < \infty$

내적은 다음과 같이 정의된다.

:$\langle x, y\rangle = \sum_{i \in I} \langle x_i, y_i\rangle_{H_i}$

각 $H_i$는 모든 $H_i$의 직합에서 닫힌 부분 공간으로 포함된다. 게다가, $H_i$들은 서로 직교한다. 반대로, 힐베르트 공간 $H$에 서로 직교하고 그 합집합이 $H$에서 조밀한 닫힌 부분 공간 $V_i$ ($i \in I$)의 시스템이 있는 경우, $H$는 $V_i$의 직합과 자연스럽게 동형이다. 이 경우, $H$는 $V_i$의 내부 직합이라고 한다. 직합(내부 또는 외부)은 $i$번째 직합 성분 $H_i$에 대한 직교 사영 $E_i$의 집합을 갖추고 있다. 이러한 사영은 경계가 있으며, 자기수반이고, 멱등 연산자이며, 다음 직교 조건을 만족한다.

:$E_i E_j = 0,\quad i \neq j$

힐베르트 공간 $H$에서 콤팩트 자기수반 연산자에 대한 스펙트럼 정리는 $H$가 연산자의 고유 공간의 직교 직합으로 분해되며, 또한 연산자를 고유 공간에 대한 사영의 합으로 명시적으로 분해한다는 것을 명시한다. 힐베르트 공간의 직합은 또한 양자 역학에서 가변적인 수의 입자를 포함하는 시스템의 포크 공간으로 나타나는데, 여기서 직합의 각 힐베르트 공간은 양자 역학 시스템에 대한 추가적인 자유도에 해당한다. 표현론에서, 피터-바일 정리는 힐베르트 공간에 대한 콤팩트 군의 유니터리 표현이 유한 차원 표현의 직합으로 분해됨을 보장한다.

8. 2. 텐서곱

Hilbert space영어의 텐서곱은 두 Hilbert space영어를 결합하여 새로운 Hilbert space영어를 만드는 방법이다.두 힐베르트 공간 와 의 텐서곱 는 다음과 같이 정의된다. 먼저, 단순 텐서(simple tensor) (여기서 , )에 대한 내적을 다음과 같이 정의한다.[168]

:

여기서 는 각 힐베르트 공간의 내적을 나타낸다. 이 내적을 반쌍선형으로 확장하여 전체에 대한 내적을 정의한다.

는 이 내적에 대해 를 완비화하여 얻은 힐베르트 공간이다.[168]

예를 들어, 제곱 적분 가능한 함수들의 공간 의 두 복사본의 힐베르트 텐서곱은 정사각형 위의 제곱 적분 가능한 함수들의 공간 과 동형이다. 이 동형은 단순 텐서 를 다음과 같은 함수로 보낸다.[169]

:

힐베르트 텐서곱 는 에서 로의 힐베르트-슈미트 작용소들의 힐베르트 공간 와 동형이다.[169]

9. 정규직교 기저

힐베르트 공간 의 '''정규직교 기저''' 는 다음 두 성질을 만족시키는 부분집합이다.

- 모든 에 대하여,

::

- 다음 집합은 속의 조밀 집합이다.

::

초른 보조정리에 의하여, 모든 힐베르트 공간은 정규 직교 기저를 갖는다. 주어진 힐베르트 공간 의 모든 정규 직교 기저의 크기는 항상 같은 기수이며, 이 기수를 힐베르트 공간의 '''차원''' 이라고 한다.

일반적으로, 힐베르트 공간의 정규 직교 기저는 벡터 공간의 기저(하멜 기저)를 이루지 않으며, 힐베르트 공간의 차원은 벡터 공간으로서의 차원보다 작거나 같다. 이는 벡터 공간의 경우 를 필요로 하지만, 힐베르트 공간의 경우 가 오직 조밀 집합임이 족하기 때문이다.[91]

선형대수학에서의 정규직교기저 개념은 힐베르트 공간의 경우로 일반화된다.[90] 힐베르트 공간 에서 정규직교기저는 의 원소들의 집합 이며 다음 조건들을 만족한다.

# 직교성: 의 서로 다른 두 원소는 직교한다. 즉, 모든 에 대해 이면, 이다.

# 정규화: 집합의 모든 원소는 크기가 1이다. 즉, 모든 에 대해 이다.

# 완전성: 집합 의 선형 생성은 에서 밀집되어 있다.

처음 두 조건을 만족하는 벡터들의 집합을 정규직교계라고 하며, 이 정규직교계는 항상 일차독립이다.

정규직교기저의 예는 다음과 같다.

- 집합 은 내적을 사용하는 의 정규직교기저를 형성한다.

- 수열 ()은 복소수 공간 의 정규직교기저를 형성한다.

무한 차원의 경우, 정규직교기저는 선형대수학의 의미에서 기저가 아니다.

9. 1. 수열 공간

Sequence space영어 는 각 항이 복소수인 무한 수열 (c1, c2, c3, …) 중 |c1|2 + |c2|2 + |c3|2 + … < ∞을 만족하는 모든 수열들의 집합이다. 이 공간에는 다음과 같은 표준적인 정규직교 기저가 존재한다.[9]더 일반적으로, 임의의 집합 B에 대해, B 위의 제곱합 가능 수열이 이루는 공간 ℓ2(B)를 다음과 같이 정의할 수 있다.[92]

여기서 B 위의 합은

로 정의된다. (상한 (수학)|상한한국어은 B의 모든 유한 부분 공간에 걸쳐 취한다.)

이렇게 정의된 공간 ℓ2(B)는 힐베르트 공간이 되며, ℓ2(B)의 임의의 원소 x, y에 대한 내적은 다음과 같이 정의된다.

ℓ2(B)의 정규직교 기저 중 하나는 다음과 같이 B로 색인된 집합으로 주어진다.

9. 2. 베셀 부등식과 파르세발 공식

f₁영어, ..., fₙ영어을 힐베르트 공간 H영어의 유한 직교 정규계라 하자. 임의의 벡터 x영어 ∈ H영어에 대해,:

이때, 모든 k영어 = 1, ..., n영어에 대해 ⟨x, fₖ⟩ = ⟨y, fₖ⟩영어이다. 따라서 x − y영어는 각 fₖ영어에 대해 직교하며, 따라서 x − y영어는 y영어에 대해 직교한다. 피타고라스 정리를 두 번 사용하면 다음이 성립한다.

:

을 H영어의 임의의 직교 정규계라 하자. 앞선 부등식을 I영어의 모든 유한 부분집합 J영어에 적용하면 베셀 부등식을 얻는다.[93]

:

(비음의 실수의 임의의 집합의 합의 정의에 따름(임의 지표 집합에 대한 합)).

기하학적으로 베셀 부등식은 fᵢ영어에 의해 생성된 선형 부분공간으로의 x영어의 정사영의 노름이 x영어의 노름을 초과하지 않음을 의미한다. 2차원에서 이는 직각삼각형의 한 변의 길이가 빗변의 길이를 초과할 수 없다는 주장과 같다.

베셀 부등식은 파르세발 항등식으로 가는 디딤돌이다. 정의에 따르면, 가 H영어의 직교 정규 기저라면, H영어의 모든 원소 x영어는 다음과 같이 쓸 수 있다.

:

B영어가 비가산 집합이라도 베셀 부등식은 이 표현이 잘 정의되고 0이 아닌 항이 가산 개만 존재함을 보장한다. 이 합을 x영어의 푸리에 전개라고 하고, 개별 계수 ⟨x, eₖ⟩영어를 x영어의 푸리에 계수라고 한다. 그러면 파르세발 항등식은 다음을 주장한다.[94]

:

반대로,[94] 모든 x영어에 대해 파르세발 항등식이 성립하는 직교 정규 집합 {eₖ영어}이 있다면, {eₖ영어}는 직교 정규 기저이다.

9. 3. 힐베르트 차원

초른 보조정리에 의하여, 모든 힐베르트 공간은 정규 직교 기저를 갖는다. 주어진 힐베르트 공간 의 모든 정규 직교 기저의 크기는 항상 같은 기수임을 보일 수 있으며, 이 기수를 힐베르트 공간의 '''차원''' 이라고 한다.[95]일반적으로, 힐베르트 공간의 정규 직교 기저는 벡터 공간의 기저를 이루지 않으며, 힐베르트 공간의 차원은 벡터 공간으로서의 차원(하멜 차원)보다 작거나 같다. 두 차원은 그 중 하나가 유한일 경우에만 같다.

파르세발 항등식의 결과로,[96] 가 의 정규직교 기저라면, 로 정의된 사상 는 힐베르트 공간의 등거리 동형 사상이다. 즉, 다음을 만족하는 전단사 선형 사상이다.

모든 에 대해. 의 기수는 의 힐베르트 차원이다. 따라서 모든 힐베르트 공간은 어떤 집합 에 대해 수열 공간 와 등거리 동형이다.[172]

9. 4. 분해 가능 공간

분해 가능 힐베르트 공간은 가산인 정규직교기저를 갖는 공간이다.[173] 힐베르트 공간이 분해 가능 공간이기 위한 필요충분조건은 가산 정규직교기저를 갖는 것이다.[185] 즉, 분해 가능 힐베르트 공간의 차원은 음이 아닌 정수이거나 아니면 가산 무한 이다.모든 무한 차원 분해 가능 힐베르트 공간은 제곱 합산 가능 수열 공간 와 등거리 동형이다.[97]

과거에는 힐베르트 공간을 정의할 때 분해 가능 공간으로 한정하는 경우가 많았다.[173] 물리학에서 사용되는 대부분의 힐베르트 공간은 분해 가능하며, 모든 무한 차원 분해 가능 힐베르트 공간은 서로 동형이기 때문에, 이들을 "유일한 힐베르트 공간" 또는 단순히 "힐베르트 공간"이라고 부르기도 했다.[174] 양자장론에서도 대부분의 힐베르트 공간은 와이트만의 공리계에 따라 분해 가능했다.

하지만 양자장론에서 분해 불가능 힐베르트 공간도 중요하다는 주장이 제기되었다. 이는 이론에서 계가 무한히 많은 자유도를 가질 수 있고, 1보다 큰 차원을 갖는 공간의 무한 텐서곱은 모두 분해 불가능하기 때문이다.[175] 예를 들어, 보손장은 공간의 각 점에서 조화진동자로 표현되는 텐서곱의 원소로 생각할 수 있어, 분해 불가능 공간으로 보는 것이 자연스럽다.[175] 그러나 물리적으로 의미 있는 장은 전 텐서곱의 작은 분해 가능 부분공간에만 포함된다. 또 다른 예시는 공간의 무한 영역에 존재하는 무한히 많은 소립자의 상태를 나타내는 공간으로, 정규직교기저가 소립자 밀도를 나타내는 연속적인 매개변수에 의해 색인되어 비가산 집합이 되므로 분해 불가능하다.[175]

10. 직교 여공간과 사영

만약 가 힐베르트 공간 의 부분집합이라면, 에 직교하는 벡터들의 집합은 다음과 같이 정의된다.

는 의 닫힌 부분공간이며, 따라서 그 자체로 힐베르트 공간을 이룬다. 가 의 닫힌 부분공간이라면, 를 의 직교 여공간이라고 한다. 모든 는 (, )로 유일하게 나타낼 수 있다. 따라서 는 와 의 내부 힐베르트 직합이다.

를 에 대응시키는 선형 연산자 를 에 대한 직교 사영이라고 한다. 의 모든 닫힌 부분공간의 집합과 인 모든 유계 자기수반 연산자 의 집합 사이에는 자연적인 일대일 대응이 존재한다. 구체적으로, 직교 사영 는 노름 ≤ 1의 위의 자기수반 선형 연산자이며, 의 성질을 갖는다. 더욱이, 인 자기수반 선형 연산자 는 의 치역이 인 의 형태를 갖는다. 의 모든 에 대해, 는 거리 를 최소화하는 의 유일한 원소 이다.[100] 이는 의 기하학적 해석을 제공한다. 즉, ''V''의 원소들 중 ''x''를 가장 잘 근사하는 것이다.

사영 와 는 일 때 서로 직교한다고 한다. 이는 와 가 의 부분공간으로서 직교함과 동치이다. 두 사영 와 의 합은 와 가 서로 직교할 때만 사영이며, 이 경우 이다.[101] 합성 는 일반적으로 사영이 아니다. 사실, 합성이 사영인 것은 두 사영이 서로 교환 가능할 때이며, 이 경우 이다.[102]

공역을 힐베르트 공간 로 제한하면, 직교 사영 는 사영 사상 을 생성하며, 이는 포함 사상의 수반 사상이다.

즉,

는 모든 와 에 대해 성립한다.

영이 아닌 닫힌 부분공간 에 대한 직교 사영 의 연산자 노름은 1과 같다.

따라서 힐베르트 공간의 모든 닫힌 부분공간 ''V''는 인 노름 1의 연산자 의 상이다. 적절한 사영 연산자를 갖는 성질은 힐베르트 공간을 특징짓는다.[103]

- 2보다 큰 차원의 바나흐 공간이 (등거리적으로) 힐베르트 공간인 것은, 모든 닫힌 부분공간 에 대해, 그 상이 이고 인 노름 1의 연산자 가 존재할 때이며 그때만 가능하다.

이 결과는 힐베르트 공간의 메트릭 구조를 특징짓는 반면, 위상 벡터 공간으로서의 힐베르트 공간의 구조는 보완 부분공간의 존재에 따라 특징지어질 수 있다.[104]

- 바나흐 공간 이 위상적으로 그리고 선형적으로 힐베르트 공간과 동형인 것은, 모든 닫힌 부분공간 에 대해, 가 내부 직합 과 같은 닫힌 부분공간 이 존재할 때이며 그때만 가능하다.

직교 여공간은 몇 가지 더 기본적인 결과를 만족한다. 만약 이면 이고, 가 의 폐포에 포함될 때이며 그때만 등식이 성립한다는 의미에서 단조 함수이다. 이 결과는 하안-바나흐 정리의 특수한 경우이다. 부분공간의 폐포는 직교 여공간을 이용하여 완전히 특징지을 수 있다. 가 의 부분공간이라면, 의 폐포는 와 같다. 따라서 직교 여공간은 힐베르트 공간의 부분공간의 부분 순서에 대한 갈루아 연결이다. 일반적으로, 부분공간의 합의 직교 여공간은 직교 여공간들의 교집합이다.[105]

만약 가 또한 닫혀 있다면,

11. 스펙트럼 이론

힐베르트 공간에서 자기수반 연산자는 실수 위의 대칭 행렬이나 복소수 위의 자기수반 행렬과 유사하게 잘 발달된 스펙트럼 이론을 갖는다.[106] 자기수반 연산자는 적절한 직교 사영 연산자의 합(실제로는 적분)으로 "대각화"할 수 있다.

연산자 \(T\)의 스펙트럼 \(\sigma(T)\)는 \(T - \lambda\)가 연속적인 역을 갖지 않는 복소수 \(\lambda\)의 집합이다. \(T\)가 유계이면, 스펙트럼은 복소 평면에서 콤팩트 집합이고, 원판 \(|z| \le \|T\|\) 내에 있다. \(T\)가 자기수반이면, 스펙트럼은 실수이며, 구간 \([m, M]\)에 포함된다. 여기서

이다. \(m\)과 \(M\)은 모두 스펙트럼에 포함된다.

연산자 \(T\)의 고유공간은 다음과 같이 주어진다.

유한 행렬과 달리, \(T\)의 스펙트럼의 모든 원소가 고유값일 필요는 없다. 선형 연산자 \(T - \lambda\)는 단지 전사가 아니기 때문에 역이 없을 수 있다. 연산자의 스펙트럼의 원소는 ''스펙트럼 값''이라고 한다. 스펙트럼 값은 고유값이 아닐 수 있으므로, 스펙트럼 분해는 유한 차원보다 더 미묘하다.

자기수반 연산자 \(T\)의 스펙트럼 정리는 \(T\)가 콤팩트 연산자라고 가정하면 간단하다. 콤팩트 자기수반 연산자에 대한 스펙트럼 정리는 다음과 같다.[107]

- 콤팩트 자기수반 연산자 \(T\)는 유한하거나 셀 수 있는 스펙트럼 값만 갖는다. \(T\)의 스펙트럼은 복소 평면에서 0을 제외하고는 극한점이 없다. \(T\)의 고유공간은 \(H\)를 직교 직합으로 분해한다. \(E_\lambda\)가 고유공간 \(H_\lambda\)에 대한 직교 사영을 나타낸다면, 여기서 합은 \(B(H)\)의 노름에 대해 수렴한다.

이 정리는 많은 적분 연산자가 콤팩트하고, 특히 힐베르트-슈미트 연산자에서 발생하는 적분 연산자가 콤팩트하기 때문에 적분 방정식 이론에서 중요하다.

일반적인 자기수반 연산자에 대한 스펙트럼 정리는 무한 합계가 아니라 연산자 값 리만-스틸체스 적분을 포함한다.[108] \(T\)에 관련된 ''스펙트럼족''은 각 실수 \(\lambda\)에 연산자 \(E_\lambda\)를 할당하는데, 이는 자기수반 연산자의 양의 부분이 다음과 같이 정의되는 연산자 \((T - \lambda)^+\)의 영공간에 대한 사영이다.

연산자 \(E_\lambda\)는 자기수반 연산자에 정의된 부분 순서에 대해 단조 증가한다. 고유값은 점프 불연속성에 해당한다. 스펙트럼 정리는 다음을 주장한다.

이 적분은 \(B(H)\)의 노름에 대해 수렴하는 리만-스틸체스 적분으로 이해된다. 특히, 다음과 같은 스칼라 값 적분 표현을 갖는다.

정규 연산자에 대한 스펙트럼 분해도 성립하지만, 스펙트럼이 비실수 복소수를 포함할 수 있기 때문에 연산자 값 스틸체스 측도 \(dE_\lambda\)는 항등식의 해석으로 대체되어야 한다.

스펙트럼 방법의 주요 응용은 스펙트럼 사상 정리인데, 이를 통해 적분을 형성하여 \(T\)의 스펙트럼에 정의된 연속 복소 함수 \(f\)를 자기수반 연산자 \(T\)에 적용할 수 있다.

결과적인 연속 함수 계산은 특히 슈도미분 연산자에 응용된다.[109]

''무한대'' 자기수반 연산자의 스펙트럼 이론은 유계 연산자의 경우보다 약간 더 어렵다. 무한대 연산자의 스펙트럼은 유계 연산자와 같이 정의된다. 리졸벤트 연산자

가 잘 정의된 연속 연산자가 아닌 경우 \(\lambda\)는 스펙트럼 값이다. \(T\)의 자기수반성은 스펙트럼이 실수임을 보장한다. 무한대 연산자를 사용하는 기본적인 아이디어는 \(\lambda\)가 비실수인 리졸벤트 \(R_\lambda\)를 대신 살펴보는 것이다. 이것은 ''유계'' 정규 연산자인데, 스펙트럼 표현을 허용하고 \(T\) 자체의 스펙트럼 표현으로 전달될 수 있다. 예를 들어, 라플라스 연산자의 스펙트럼을 연구하기 위해 유사한 전략이 사용된다. 연산자를 직접 다루는 대신, 리즈 퍼텐셜이나 Bessel potential|베셀 퍼텐셜영어과 같은 관련된 리졸벤트를 대신 살펴본다.

무한대 자기수반 연산자의 경우 스펙트럼 정리는 다음과 같다. 힐베르트 공간 \(H\)에 조밀하게 정의된 자기수반 연산자 \(T\)가 주어지면, \(\mathbb{R}\)의 보렐 집합에 대해

가 모든 \(x \in D(T)\) 및 \(y \in H\)에 대해 성립하도록 하는 고유한 항등식의 해석 \(E\)가 있다. 스펙트럼 측도 \(E\)는 \(T\)의 스펙트럼에 집중되어 있다.

무한대 정규 연산자에 적용되는 스펙트럼 정리의 버전도 있다.

참조

[1]

논문

[2]

논문

[3]

논문

[4]

논문

[5]

일반

[6]

논문

[7]

논문

[8]

논문

[9]

논문

[10]

논문

[11]

논문

[12]

논문

[13]

논문

[14]

논문

[15]

논문

[16]

논문

[17]

논문

[18]

논문

[19]

논문

[20]

논문

[21]

논문

[22]

논문

[23]

논문

[24]

논문

[25]

논문

[26]

논문

[27]

논문

[28]

논문

[29]

논문

[30]

논문

Abramowitz_Stegun_ref

[31]

논문

[32]

논문

[33]

논문

[34]

논문

[35]

논문

[36]

논문

[37]

논문

[38]

논문

[39]

수학 공식

[40]

논문

[41]

논문

[42]

논문

[43]

논문

[44]

논문

[45]

논문

[46]

논문

[47]

논문

[48]

논문

[49]

논문

[50]

논문

[51]

논문

[52]

논문

[53]

논문

[54]

논문

[55]

논문

[56]

논문

[57]

논문

[58]

논문

[59]

논문

[60]

논문

[61]

논문

[62]

논문

[63]

논문

[64]

논문

[65]

논문

[66]

서적

Mind and nature: selected writings on philosophy, mathematics, and physics

Princeton University Press

[67]

논문

Geometry of color perception. Part 2: perceived colors from real quantum states and Hering's rebit

[68]

논문

[69]

논문

[70]

논문

[71]

논문

[72]

논문

[73]

논문

[74]

논문

[75]

서적

Digital Signal and Image Processing Using MATLAB

Wiley

2014

[76]

논문

[77]

논문

[78]

논문

[79]

논문

[80]

논문

[81]

논문

[82]

논문

[83]

논문

[84]

논문

[85]

논문

[86]

논문

[87]

논문

[88]

논문

[89]

논문

[90]

논문

[91]

논문

[92]

논문

[93]

논문

[94]

논문

[95]

논문

[96]

논문

[97]

논문

[98]

논문

[99]

논문

[100]

논문

[101]

논문

[102]

논문

[103]

논문

[104]

논문

[105]

논문

[106]

서적

A general account of spectral theory in Hilbert spaces

[106]

서적

A more sophisticated account in the language of C*-algebras

[106]

서적

A more sophisticated account in the language of C*-algebras

[107]

서적

See, for instance

[107]

서적

See, for instance

[107]

서적

This result was already known

[108]

서적

[109]

서적

[110]

서적

[111]

서적

Gravity's Rainbow

Viking Press

[112]

서적

[113]

서적

[113]

서적

[113]

서적

[113]

서적

[115]

서적

[116]

서적

[117]

서적

[117]

서적

[117]

서적

[118]

서적

[119]

서적

[120]

서적

[121]

서적

[121]

서적

[121]

서적

[122]

서적

[123]

서적

[124]

서적

[124]

서적

[124]

서적

[124]

서적

[125]

서적

[126]

서적

[127]

서적

[128]

서적

[129]

서적

[130]

서적

[131]

서적

[132]

서적

[133]

서적

[134]

서적

[135]

서적

[136]

서적

[137]

서적

[138]

서적

[139]

서적

[141]

논문

[142]

논문

[143]

논문

[144]

논문

[145]

논문

[146]

논문

[147]

논문

[148]

논문

[149]

논문

[150]

논문

[151]

논문

[152]

논문

[153]

논문

[154]

논문

[155]

논문

[156]

논문

[157]

논문

[158]

논문

[159]

논문

[160]

논문

[161]

논문

[162]

논문

[163]

논문

[164]

논문

[165]

논문

[166]

논문

[167]

논문

[168]

논문

[169]

논문

[170]

논문

[171]

논문

[172]

논문

[173]

논문

[174]

논문

[175]

논문

[176]

논문

[177]

논문

[178]

논문

[179]

논문

[180]

서적

[181]

서적

[182]

논문

[183]

논문

[184]

논문

[185]

서적

Epsilon of Room, I: Real Analysis: pages from year three of a mathematical blog

https://terrytao.fil[...]

American Mathematical Society

[186]

서적

Topological vector spaces

Springer-Verlag

[187]

서적

[188]

저널

Über die Auflösung linearer Gleichungen mit unendlich vielen Unbekannten

[189]

서적

Grundzüge einer allgemeinen Theorie der linearen Integralgleichungen

B. G. Teubner

[190]

저널

Allgemeine Eigenwerttheorie Hermitescher Funktionaloperatoren

http://resolver.sub.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com