양자장론

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

양자장론은 양자역학과 특수 상대성이론을 결합하려는 시도로 시작된 이론으로, 입자물리학에서 입자를 양자화된 장의 들뜸으로 해석한다. 전자기장, 중력장 등 고전적인 장을 양자화하여 양자 전기역학(QED)이나 양자 중력 이론을 얻는다. QED는 전자기 상호작용을, 양자색역학(QCD)은 강한 상호작용을 설명하며, 표준 모형은 이들을 포함한 모든 소립자와 상호작용을 기술한다. 양자장론은 재규격화, 자발적 대칭 깨짐, 힉스 메커니즘 등의 개념을 포함하며, 초대칭, 끈 이론, 위상 양자장론 등 다양한 확장 및 응용 분야를 가진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 수리물리학 - 라플라스 변환

라플라스 변환은 함수 f(t)를 복소수 s를 사용하여 적분을 통해 다른 함수 F(s)로 변환하는 적분 변환이며, 선형성을 가지고 미분방정식 풀이 등 공학 분야에서 널리 사용된다. - 수리물리학 - 불확정성 원리

불확정성 원리는 1927년 베르너 하이젠베르크가 발표한 양자역학의 기본 원리로, 입자의 위치와 운동량 등 짝을 이루는 물리량들을 동시에 정확하게 측정하는 것이 불가능하며, 두 물리량의 불확정성은 플랑크 상수에 의해 제한된다. - 양자역학 - 광전 효과

광전 효과는 빛이 물질에 닿을 때 전자가 방출되는 현상으로, 빛 에너지가 광자라는 덩어리로 양자화되어 있고, 아인슈타인의 광양자 가설로 설명되며, 다양한 기술에 응용되지만 문제도 야기한다. - 양자역학 - 진동수

진동수는 주기적인 현상이 단위 시간당 반복되는 횟수를 나타내는 물리량으로, 주기와 역수 관계를 가지며 소리의 높낮이, 빛의 색깔 등을 결정하는 중요한 요소이다. - 양자장론 - 페르미-디랙 통계

페르미-디랙 통계는 파울리 배타 원리를 따르는 페르미 입자의 통계적 분포를 설명하는 양자 통계로, 금속 내 전자 현상 등을 이해하는 데 기여하며 페르미 입자가 특정 에너지 준위를 점유할 확률을 나타낸다. - 양자장론 - 양자 색역학

양자 색역학은 색 전하를 국소 대칭으로 정의한 SU(3) 게이지 군의 비아벨 게이지 이론으로, 쿼크와 글루온을 기본 입자로 하여 쿼크 사이의 강한 상호작용을 매개하며, 점근적 자유성과 색 가둠의 특징을 가지는 이론이다.

| 양자장론 | |

|---|---|

| 양자장론 | |

| |

| 배경 | |

| 분야 | 장론 전자기학 약력 강력 양자역학 특수 상대성이론 일반 상대성이론 게이지 이론 양-밀스 이론 |

| 대칭 | |

| 대칭 | 양자역학의 대칭 C-대칭 P-대칭 T-대칭 로렌츠 대칭 푸앵카레 대칭 게이지 대칭 명시적 대칭 깨짐 자발적 대칭 깨짐 뇌터 전하 위상 전하 |

| 도구 | |

| 도구 | 이상 현상 배경장 방법 BRST 양자화 상관 함수 교차 유효 작용 유효장 이론 기댓값 파인만 도형 격자장 이론 LSZ 축소 공식 분배 함수 경로 적분 공식화 전파 인자 양자화 조절 재규격화 진공 상태 윅 정리 바이트먼 공리 |

| 방정식 | |

| 방정식 | 디랙 방정식 클라인-고든 방정식 프로카 방정식 휠러-드윗 방정식 바르그만-위그너 방정식 슈윙거-다이슨 방정식 재규격화군 방정식 |

| 표준 모형 | |

| 표준 모형 | 양자 전기역학 전약력 양자 색역학 힉스 메커니즘 |

| 미완성 이론 | |

| 미완성 이론 | 끈 이론 초대칭 테크니컬러 만물의 이론 양자 중력 |

| 과학자 | |

| 과학자 | 아들러 앤더슨 안셀름 바르그만 베키 벨라빈 벨 베레진 베테 비요르켄 블로일러 보골류보프 브로드스키 브라우트 부흐홀츠 카차조 캘런 카디 콜먼 콘 대셴 드윗 디랙 도플리허 다이슨 앙글레르 파데예프 파딘 파예 페르미 파인만 피에르츠 포크 프램프턴 프리치 프뢸리히 프레덴하겐 퍼리 글래쇼 겔만 글림 골드스톤 그리보프 그로스 굽타 구랄닉 하그 헤이건 한 하이젠베르크 헤프 힉스 엇호프트 일리오풀로스 이바넨코 자키우 자페 조나-라시니오 요르단 요스트 칼렌 켄들 기노시타 김 클레바노프 콘체비치 크라이머 쿠라에프 란다우 리 리 레만 로이트빌러 리파토프 우푸샨스키 로 뤼더스 마이아니 마요라나 말다세나 마쓰바라 미그달 밀스 묄러 나이마르크 남부 뇌베 니시지마 오메 오펜하이머 오스본 오스터발더 파리시 파울리 페체이 페스킨 플레프카 폴친스키 폴랴코프 포메란추크 포포프 프로카 퀸 루에 루바코프 뤨 사쿠라이 살람 슈레이더 슈바르츠 슈윙거 시걸 사이버그 세메노프 시프먼 시르코프 스카임 섬머필드 스토라 스튀켈베르크 수다르샨 지만치크 다카하시 티링 도모나가 튜틴 바인슈테인 펠트만 베네치아노 비라소로 워드 와인버그 바이스코프 벤첼 웨스 베터리히 바일 윅 와이트먼 위그너 윌첵 윌슨 위튼 양 유카와 자몰로치코프 자몰로치코프 지 치머만 진-저스틴 주베르 주미노 |

2. 역사

양자장론은 20세기 초 양자역학과 특수 상대성이론을 결합하려는 시도에서 비롯되었다. 양자역학은 슈뢰딩거 방정식으로 기술되는데, 이를 상대론적으로 기술하면 클라인-고든 방정식이나 디랙 방정식을 얻는다. 그러나 이 방정식들은 입자 개수가 변하는 상황을 다루기 어려웠다.

이 문제를 해결하기 위해 '''이차 양자화'''(二次量子化, second quantization영어)라는 개념이 도입되었다. 이는 양자화된 파동 함수를 다시 양자화하여, 단일 입자 이론에서 다입자 이론으로 재해석하는 것이다. 이를 통해 음의 확률과 같은 비상식적인 결과를 없앨 수 있었다. 오늘날 이차 양자화는 고전적인 장을 양자화하는 것으로 이해된다. 예를 들어, 전자기장을 양자화하면 양자 전기역학을 얻는다.

로버트 오펜하이머는 1930년에 양자전기역학 계산에서 무한한 양이 발생하는 문제를 발견했다.[74] 이 문제는 20년 후 재규격화라는 체계적인 방법을 통해 해결되었다.

에른스트 슈튀켈베르크는 1934년에서 1938년 사이에 양자장론의 상대론적 불변 공식을 확립하고, 1947년에는 재규격화 절차를 개발했지만, 당시에는 인정받지 못했다.[74]

존 아치볼드 휠러와 베르너 하이젠베르크는 1937년과 1943년에 S행렬 이론을 제안하여 양자장론의 문제를 해결하려 했다. 1945년에는 리처드 파인만과 휠러가 양자장론을 포기하고 원거리 작용을 제안하기도 했다.

1947년, 윌리스 유진 램과 로버트 러더포드는 수소 원자의 에너지 준위 차이(램 이동)를 측정했다. 한스 베테는 이 값을 성공적으로 추정했고,[74] 이후 다른 학자들도 이를 재확인했지만, 방법이 서투르고 일반화하기 어려웠다.[74]

1950년경, 줄리언 슈윙거, 리처드 파인만, 프리먼 다이슨, 도모나가 신이치로는 재규격화의 더 강력한 방법을 개발했다. 이는 질량과 전하의 계산값을 유한한 측정값으로 대체하는 것이다.[74] 도모나가는 그의 노벨 강연에서 이 과정을 "질량 및 전하의 재표준화"라고 설명했다.[75]

재규격화를 통해 전자의 비정상적인 자기 모멘트와 진공 분극을 설명하는 계산이 이루어졌고, 실험 결과와 일치하여 "무한대와의 전쟁"이 끝났다.[74]

동시에 파인만은 양자 역학의 경로 적분 공식과 파인만 도형을 도입했다. 파인만 도형은 입자 상호작용을 시각적으로 표현하고, 각 도형은 상호작용의 산란 진폭을 나타낸다.

재규격화와 파인만 도형의 발명으로 양자장론은 완전한 이론적 틀을 갖추게 되었다.

폴 디랙은 1927년에 고전 전자기학을 양자화했고, 오스카 클라인, 파스쿠알 요르단, 유진 위그너, 블라디미르 포크는 생성·소멸 연산자를 만들었다. 베르너 하이젠베르크와 볼프강 파울리는 장의 양자론의 원형을 만들었다.

하이젠베르크는 장에서 입자가 힘을 전달한다는 견해를 제시했고, 이는 유카와 히데키의 강한 힘(중간자), 엔리코 페르미의 약한 힘(베타 붕괴) 이론의 기초가 되었다. 그러나 하이젠베르크와 닐스 보어는 유카와의 모델에 부정적이었다.

하이젠베르크와 파울리의 원형은 상대성이론을 만족했지만, 상대론적 공변 형식을 만족하지 않았다. 1943년, 도모나가 신이치로는 초다시간 이론으로 이 문제를 해결했다. 리처드 파인만은 경로적분을 완성했고, 줄리언 슈윙거도 독립적으로 이 문제를 해결했다.

양자론에서 위치, 운동량, 스핀 등을 기본 변수로 하는 양자론을 양자역학이라 하고, 장과 그 시간 미분 또는 켤레 운동량을 기본 변수로 하는 양자론을 장의 양자론이라고 한다. 양자역학은 장의 양자론의 저에너지 근사형이다. 현대에는 고전적으로 장이었던 것뿐만 아니라, 고전적으로 입자였던 물리계(전자 등)도 장을 기본 변수로 하는 것이 더 좋다는 것이 알려져 있다.[63]

장의 양자론에는 상대론적 장의 양자론과 비상대론적 장의 양자론이 있다. 상대론적 장의 양자론은 특수상대성이론과 양자역학의 통합을 목표로 하며, 소립자물리학, 원자핵물리학, 물성물리학 등에서 기초 이론으로 사용된다. 비상대론적 장의 양자론은 상대론적 장의 양자론의 비상대론적 극한으로 간주된다.[64]

장의 양자론은 고에너지 계나 응축계(다체계)를 기술한다. 소립자물리학에서는 양자전기역학, 와인버그-살람 이론, 양자색역학과 같은 실험적으로 검증된 이론이나 끈이론 등의 가설상의 이론이 연구되고 있다. 물성물리학에서는 비상대론적인 장의 양자론이 많이 사용되며, 임계 현상, 양자 상전이 등을 기술한다.

섭동적 장의 양자론에서는 입자 사이에 작용하는 힘은 힘을 전달하는 입자의 교환에 의해 발생한다. 예를 들어 전자 사이의 전자기력은 광자의 교환에 의해 발생한다. 약보손은 약한 힘을, 글루온은 강한 힘을 매개한다.

힘을 매개하는 장의 여기인 광자는 덩어리진 파로서 전자파가 되고, 나노 스케일에서는 입자처럼 행동한다. 전자도 마찬가지로, 대응하는 장의 여기로 표현된다. 이와 같이 고전 물리학에서의 입자와 장은 장의 양자론에 의해 입자와 장의 이중성을 가진 형식으로 고쳐진다.

2. 1. 한국의 기여

이휘소 박사는 Benjamin W. Lee영어라는 영문 이름으로 잘 알려져 있으며, 1960년대부터 1970년대까지 소립자물리학, 특히 게이지 이론 분야에서 세계적인 업적을 남겼다. 이휘소 박사는 쿼크 모형의 발전에 중요한 기여를 했으며, 특히 "참" 쿼크의 질량을 예측하여 실험적 발견에 큰 영향을 미쳤다. 또한 전기약력 이론의 재규격화 가능성을 증명하여 표준 모형의 정립에 결정적인 역할을 했다. 그의 연구는 스티븐 와인버그, 압두스 살람, 셸던 글래쇼의 노벨상 수상에 큰 영향을 미쳤다. 이휘소 박사는 과학 대중화에도 힘썼으며, 그의 저서 "Quarks"는 대중들에게 쿼크와 소립자물리학을 쉽게 설명하는 데 기여했다.3. 주요 개념

양자장론은 고전장이론, 양자역학, 특수상대성이론을 결합하여 만들어졌다.[1] 이 이론들의 간략한 역사는 다음과 같다.

가장 먼저 성공을 거둔 고전장이론은 뉴턴의 만유인력의 법칙이었다. 하지만 1687년 그의 저서 ''프린키피아''에는 장의 개념이 없었다. 뉴턴이 설명한 중력은 "원격작용"으로, 멀리 떨어진 물체에 대한 영향은 즉각적이었다. 그러나 뉴턴은 리처드 벤틀리와의 편지에서 "무생물인 무기물질이, 물질이 아닌 다른 어떤 매개체 없이, 서로 접촉하지 않고 다른 물질에 작용하고 영향을 미칠 수 있다는 것은 상상할 수 없다"고 말했다.[3] 18세기에 이르러서야 수학 물리학자들은 장을 기반으로 중력을 설명하는 방법을 발견했다. 공간의 모든 지점에 수치적 양(벡터)을 할당하여 그 지점의 임의의 입자에 대한 중력의 작용을 나타내는 것이다. 그러나 이것은 단순한 수학적 기법으로 여겨졌다.[2]

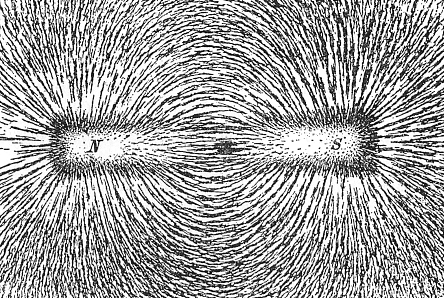

19세기 전자기학의 발전과 함께 장은 그 자체로 존재하기 시작했다. 마이클 패러데이는 1845년 "장"이라는 용어를 만들었다. 그는 장을 물질이 없더라도 물리적 효과를 갖는 공간의 속성으로 소개했다. 그는 "원격작용"에 반대하고 물체 간의 상호 작용은 공간을 채우는 "힘의 선"을 통해 일어난다고 주장했다. 장에 대한 이러한 설명은 오늘날까지도 유효하다.[3][4][5]

고전 전자기학 이론은 1864년 맥스웰 방정식으로 완성되었는데, 이 방정식은 전기장, 자기장, 전류, 그리고 전하 간의 관계를 설명했다. 맥스웰 방정식은 전자기파의 존재를 시사했는데, 이는 전기장과 자기장이 유한한 속도(빛의 속도)로 한 공간 지점에서 다른 지점으로 전파되는 현상이다. 따라서 원격작용은 반박되었다.[3]

고전 전자기학의 엄청난 성공에도 불구하고, 이것은 원자 스펙트럼의 불연속적인 선이나 다른 파장에서의 흑체 복사의 분포를 설명할 수 없었다.[6] 막스 플랑크의 흑체 복사 연구는 양자역학의 시작을 알렸다. 그는 전자기 복사를 흡수하고 방출하는 원자를 에너지가 연속적인 값이 아니라 일련의 불연속적인 값만 취할 수 있는 작은 진동자로 취급했다. 이것들은 양자 조화 진동자로 알려져 있다. 에너지를 불연속적인 값으로 제한하는 이 과정을 양자화라고 한다.[7] 이 아이디어를 바탕으로 알베르트 아인슈타인은 1905년 광전 효과에 대한 설명을 제시했는데, 빛은 광자(빛의 양자)라고 불리는 개별적인 에너지 덩어리로 구성되어 있다는 것이다. 이것은 전자기 복사가 고전 전자기장에서 파동이지만 입자 형태로도 존재한다는 것을 의미한다.[6]

1913년 닐스 보어는 보어 모형을 제시했는데, 여기서 원자 내의 전자는 연속적인 에너지가 아니라 일련의 불연속적인 에너지만 취할 수 있다. 보어 모형은 원자 스펙트럼 선의 불연속적인 성질을 성공적으로 설명했다. 1924년 루이 드 브로이는 파동-입자 이중성 가설을 제안했는데, 미시적 입자는 상황에 따라 파동과 같은 성질과 입자와 같은 성질을 모두 나타낸다는 것이다.[6] 이러한 아이디어들을 통합하여 양자역학이 1925년과 1926년 사이에 막스 플랑크, 루이 드 브로이, 베르너 하이젠베르크, 막스 보른, 에르빈 슈뢰딩거, 폴 디랙, 볼프강 파울리의 중요한 기여로 공식화되었다.

아인슈타인은 광전 효과 논문과 같은 해에 맥스웰의 전자기학을 기반으로 한 특수 상대성이론을 발표했다. 관찰자의 속도 변화에 따라 사건의 시간과 공간 좌표가 변하는 방식에 대한 새로운 규칙인 로렌츠 변환이 제시되었고, 시간과 공간의 구분은 모호해졌다. 모든 물리 법칙은 서로 다른 속도의 관찰자에게 동일해야 한다는 것, 즉 물리 법칙은 로렌츠 변환에 대해 불변해야 한다는 것이 제안되었다.

두 가지 어려움이 남았다. 관측적으로, 슈뢰딩거 방정식은 외부 전자기장의 작용하에 전자가 새로운 광자를 방출하는 원자의 유도 방출을 설명할 수 있었지만, 외부 전자기장의 작용 없이도 전자가 자발적으로 에너지가 감소하고 광자를 방출하는 자발 방출을 설명할 수 없었다. 이론적으로 슈뢰딩거 방정식은 광자를 기술할 수 없었고 특수 상대성이론의 원리와 모순되었다. 즉, 시간을 일반적인 숫자로 취급하는 반면 공간 좌표를 선형 연산자로 승격시켰다.[6]

3. 1. 장(場)과 입자

고전역학에서는 입자와 장이 별개의 개념으로 다루어졌지만, 양자장론에서는 입자를 장의 들뜬 상태, 즉 양자화된 진동으로 이해한다. 전자는 전자장, 광자는 전자기장, 쿼크는 쿼크장 등 모든 입자는 각각 대응하는 장을 가지며, 이들 장의 상호작용을 통해 자연 현상이 설명된다.[65][66] 현대 물리학에서 입자는 에너지가 국재화된 상태[67](파동묶음), 또는 장에 수반되는 에너지 양자[65]를 의미한다.양자장론에서는 입자를 다음과 같은 특징[65]을 가진 장의 관점에서 고려하고 있다.

- 각 순간에 국재되어 있으며, 셀 수 있다.

- 생성·소멸하며, 입자 수는 변한다. 입자는 반드시 안정적이지는 않다.

- 1개의 입자는 스핀을 가진다.

- 물질을 구성하는 입자와 힘을 전달하는 입자의 두 종류로 나눌 수 있다.

- 반입자가 존재한다.

제임스 클러크 맥스웰의 고전 전자기학에서는, 입자(하전입자)가 장(전자기장)을 만들고, 장이 입자에 힘을 작용한다. 이것은 장 이론의 최초의 공식화이다. 1927년부터 1928년까지, 폴 디랙에 의한 고전 전자기학의 양자화와 오스카 클라인, 파스쿠알 요르단, 유진 위그너, 블라디미르 포크에 의한 생성·소멸 연산자가 형성되어, 베르너 하이젠베르크와 볼프강 파울리가 장의 양자론의 원형을 만들었다.

섭동적 장의 양자론에서는 입자 사이에 작용하는 힘은 힘을 전달하는 입자의 교환에 의해 발생한다. 예를 들어 전자 사이에 작용하는 전자기력은 광자의 교환에 의해 발생한다. 마찬가지로 약보손은 약한 힘을 매개하고, 글루온은 강한 힘을 매개한다.

힘을 매개하는 것과 같은 장의 여기인 광자가 덩어리진 파로서 전자파가 되고, 나노 스케일의 현상에서는 입자처럼 행동한다. 전자도 마찬가지로, 대응하는 장의 여기로 표현된다. 이와 같이 고전 물리학에서의 입자와 장은 장의 양자론에 의해 입자와 장의 이중성을 가진 형식으로 고쳐진다.

3. 2. 게이지 이론

양자전기역학(QED)의 엄청난 성공에 힘입어, 1954년 양전닝과 로버트 밀스는 양자전기역학의 국소적 대칭성을 일반화하여 비-아벨 게이지 이론을 발표했다.[87] 양자전기역학에서 (전기적으로) 하전된 입자는 광자 교환을 통해 상호 작용하는 반면, 비-아벨 게이지 이론에서는 새로운 유형의 "전하"를 운반하는 입자가 질량이 없는 게이지 보손의 교환을 통해 상호 작용한다. 광자와는 달리 이 게이지 보손 자체는 전하를 띤다.[88]셸던 글래쇼는 1960년에 전자기 상호작용과 약한 상호작용을 통합한 비-아벨 게이지 이론을 개발했다. 1964년에 압두스 살람과 존 클리브 워드는 다른 경로를 통해 동일한 이론에 도달했다. 그럼에도 불구하고 이 이론은 재규격화 불가능했다.[89]

피터 힉스, 로버트 브라우트, 프랑수아 앙글레르, 제럴드 구랄닉, 카를 하겐 및 톰 키블은 ''Physical Review Letters''에 게재된 논문에서 양-밀스 이론의 게이지 대칭이 자발적 대칭 깨짐이라는 메커니즘에 의해 깨질 수 있다고 제안했다. 이 과정으로 게이지 보손은 질량을 얻을 수 있다.

글래쇼, 살람 및 와드의 이전 이론과 자발적인 대칭 깨짐의 아이디어를 결합하여 스티븐 와인버그는 1967년에 모든 경입자 사이의 전기약한 상호 작용과 힉스 입자의 효과를 설명하는 이론을 작성했다. 그의 이론은 처음에는 대부분 무시되었다.[89] 1971년 제라드 호프트가 비-아벨 게이지 이론이 재규격화 가능하다는 증명에 의해 다시 빛을 발하기 전까지는 말이다. 와인버그와 살람의 약한 전기자 이론은 1970년 글래쇼, 존 일리오풀로스, 루치아노 마이아니에 의해 경입자에서 쿼크로 확장되어 완성되었다.[89]

하랄드 프리치, 머리 겔만 및 하인리히 로트윌러는 1971년에 강한 상호작용을 포함하는 특정 현상이 비-아벨 게이지 이론으로도 설명될 수 있음을 발견했다. 양자 색역학이 탄생했다. 1973년에 데이비드 그로스, 프랭크 윌첵 및 휴 데이비드 폴리쳐는 비-아벨 게이지 이론이 "점근적으로 자유롭다"는 것을 보여주었다. (비슷한 발견은 이전에도 여러 번 있었지만 대체로 무시되었다.) 따라서 적어도 고에너지 상호작용에서 양자 색역학의 결합 상수는 섭동 급수 확장을 보증하기에 충분히 작아져 강한 상호작용에 대한 정량적 예측이 가능하다.

이러한 이론적 돌파구는 양자장론의 르네상스를 가져왔다. 전기약력 이론과 색역학을 포함하는 전체 이론은 오늘날 소립자의 표준 모형이라고 한다.[90]

모든 시공간 점 에서 다음과 같은 필드 변환(국소 변환)을 수행하면 QED 라그랑지안은 변하지 않는다.

:

여기서 는 시공간 좌표의 임의 함수이다. 이론의 라그랑지안(더 정확하게는 작용)이 특정 국소 변환에 대해 불변인 경우, 그 변환을 이론의 게이지 대칭성이라고 한다. 게이지 대칭성은 모든 시공간 점에서 군을 형성한다. QED의 경우, 두 개의 서로 다른 국소 대칭 변환 과 을 연속적으로 적용하면 또 다른 대칭 변환 이 된다. 임의의 에 대해 는 U(1) 군의 원소이므로, QED는 U(1) 게이지 대칭성을 갖는다고 한다. 광자장 는 U(1) 게이지 보손이라고 할 수 있다.

U(1)은 아벨 군이며, 원소를 적용하는 순서에 관계없이 결과가 동일하다는 것을 의미한다. QFT는 비아벨 군을 기반으로 구성될 수도 있으며, 이는 비아벨 게이지 이론(양-밀스 이론이라고도 함)을 생성한다. 강한 상호작용을 설명하는 양자색역학은 SU(3) 게이지 대칭성을 갖는 비아벨 게이지 이론이다. 여기에는 쿼크장을 나타내는 세 개의 디랙 장 , 과 SU(3) 게이지 보손인 글루온장을 나타내는 여덟 개의 벡터 장 , 이 포함된다. QCD 라그랑지안 밀도는 다음과 같다.

:

여기서 는 게이지 공변 도함수이다.

:

여기서 는 결합 상수이고, 는 기본 표현(3×3 행렬)에서 SU(3)의 여덟 개의 생성자이다.

:

그리고 는 SU(3)의 구조 상수이다. 반복되는 지수 는 아인슈타인 표기법에 따라 암시적으로 합산된다. 이 라그랑지안은 다음 변환에 대해 불변이다.

:

여기서 는 모든 시공간 점 에서 SU(3)의 원소이다.

:

앞서 설명한 대칭성에 대한 논의는 라그랑지안 수준에서 이루어졌다. 즉, 이것들은 "고전적인" 대칭성이다. 양자화 후, 일부 이론은 더 이상 고전적인 대칭성을 나타내지 않을 수 있는데, 이러한 현상을 변칙이라고 한다. 예를 들어, 경로 적분 공식에서 라그랑지안 밀도 가 필드의 특정 국소 변환에 대해 불변임에도 불구하고, 경로 적분의 측도 가 변경될 수 있다. 자연을 설명하는 이론이 일관성을 유지하려면 게이지 대칭성에 어떠한 변칙도 포함해서는 안 된다. 표준 모형은 SU(3) × SU(2) × U(1) 군을 기반으로 하는 게이지 이론이며, 여기서 모든 변칙이 정확하게 상쇄된다.

일반 상대성 이론의 이론적 기초인 등가 원리는 게이지 대칭성의 한 형태로 이해될 수도 있으며, 일반 상대성 이론을 로렌츠 군을 기반으로 하는 게이지 이론으로 만든다.[36]

뇌터 정리는 모든 연속 대칭, 즉 대칭 변환의 매개변수가 불연속이 아니라 연속적일 때, 해당하는 보존 법칙이 존재한다고 명시한다. 예를 들어, QED의 U(1) 대칭은 전하 보존을 의미한다.[37]

게이지 변환은 서로 다른 양자 상태를 연결하지 않는다. 오히려 동일한 양자 상태에 대한 두 가지 동등한 수학적 설명을 연결한다. 예를 들어, 사중 벡터인 광자장 은 네 개의 명백한 자유도를 갖지만, 광자의 실제 상태는 편광에 해당하는 두 개의 자유도로 설명된다. 나머지 두 개의 자유도는 "중복된" 것으로 간주된다. 즉, 을 작성하는 방법이 서로 달라 보일 수 있지만, 게이지 변환으로 서로 관련될 수 있으며 실제로는 광자장의 동일한 상태를 설명합니다. 이러한 의미에서 게이지 불변성은 "실제" 대칭성이 아니라 선택된 수학적 설명의 "중복성"을 반영하는 것이다.

경로 적분 공식에서 게이지 중복성을 설명하기 위해, 파데예프-포포프 게이지 고정 절차를 수행해야 한다. 비아벨 게이지 이론에서 이러한 절차는 "고스트"라고 하는 새로운 장을 도입한다. 고스트 장에 해당하는 입자를 고스트 입자라고 하며, 외부적으로 감지할 수 없다. 파데예프-포포프 절차의 더 엄격한 일반화는 BRST 양자화에 의해 주어

3. 3. 자발적 대칭성 깨짐과 힉스 메커니즘

자발적인 대칭 깨짐은 이론의 라그랑지언은 대칭성을 가지지만, 바닥 상태(진공)는 대칭성을 갖지 않는 현상이다.[70][71]이 메커니즘을 설명하기 위해, 다음과 같은 라그랑지언 밀도로 기술되는 N개의 실수 스칼라 장을 포함하는 선형 시그마 모형을 생각해 볼 수 있다.

:

여기서 μ와 λ는 실수 매개변수이다. 이 이론은 O(N)의 전역 대칭성을 갖는다.

:

가장 낮은 에너지 상태(바닥 상태 또는 진공 상태)는 다음을 만족한다.

:

일반성을 잃지 않고, 바닥 상태가 N번째 방향에 있다고 가정하면 다음과 같다.

:

원래의 N개의 장은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

:

원래의 라그랑지언 밀도는 다음과 같이 표현된다.

:

여기서 k=1, ..., N-1이다. 원래의 O(N) 전역 대칭성은 더 이상 명백하게 나타나지 않고, 부분군 O(N-1)만 남는다. 자발적 대칭성 깨짐 이전의 더 큰 대칭성은 "숨겨진" 또는 자발적으로 깨진 것으로 여겨진다.

골드스톤 정리에 따르면 자발적인 대칭 깨짐 하에서 모든 깨진 연속적인 전역 대칭은 골드스톤 보손이라고 불리는 질량 없는 장을 생성한다. 위의 예에서 O(N)는 N(N-1)/2개의 연속적인 대칭성(리 대수의 차원)을 가지는 반면, O(N-1)는 (N-1)(N-2)/2개를 갖는다. 깨진 대칭성의 수는 그 차이인 N-1이며, 이는 N-1개의 질량 없는 장 πk에 해당한다.

반면, 게이지 대칭성(전역 대칭성이 아닌)이 자발적으로 깨지면, 결과적인 골드스톤 보손은 게이지 보손에 대한 추가적인 자유도가 됨으로써 해당 게이지 보손에 의해 "흡수"된다. 골드스톤 보손 등가 정리는 높은 에너지에서 세로로 편광된 질량이 있는 게이지 보손의 방출 또는 흡수에 대한 진폭이 게이지 보손에 의해 흡수된 골드스톤 보손의 방출 또는 흡수에 대한 진폭과 같아진다는 것을 명시한다.

강자성의 양자장론에서 자발적인 대칭 깨짐은 저온에서 자기 쌍극자의 정렬을 설명할 수 있다.

표준 모형에서 W 및 Z 보손은 게이지 대칭의 결과로 질량이 없어야 하지만, 힉스 보손의 자발적인 대칭 깨짐을 통해 질량을 얻는다. 이 과정을 힉스 메커니즘이라고 한다.

게이지 이론에서는 게이지 대칭성을 만족하는 경우, 필연적으로 게이지 장의 질량이 0이 된다. 그러나 광자를 제외한 실제 게이지 입자는 질량을 가지며, 질량은 힘이 미치는 범위를 결정한다. 1964년, 이 문제를 해결한 것이 피터 힉스 등의 힉스 메커니즘으로, 남부 요이치로의 자발적 대칭성 깨짐을 이용하여 해결했다.

3. 4. 재규격화

로버트 오펜하이머는 1930년에 양자전기역학의 고차 섭동 계산에서 전자 자체 에너지와 전자 및 광자 장의 진공 영점 에너지와 같은 무한한 양이 나타난다는 것을 보였다.[74] 이는 당시 계산 방법이 높은 운동량을 가진 광자와 관련된 상호 작용을 제대로 처리할 수 없었기 때문이다.1947년, 윌리스 램과 로버트 러더포드는 수소 원자의 에너지 준위에서 램 이동이라 불리는 미세한 차이를 측정했다. 한스 베테는 에너지 값이 큰 광자의 기여를 무시하여 램 이동의 값을 추정하였다.[74] 이후 노르만 크롤, 램, 제임스 프렌치, 빅토어 바이스코프가 무한대가 다른 무한대를 상쇄하여 유한한 값을 만든다는 접근 방식으로 이 값을 다시 확인했다.[74] 그러나 이 방법은 부정확하고 다른 계산으로 일반화하기 어려웠다.[74]

1950년경, 줄리언 슈윙거, 리처드 파인만, 프리먼 다이슨, 도모나가 신이치로가 무한대를 제거하는 더 강력한 방법을 개발했다. 이들은 질량과 전하의 계산된 값을 유한한 측정값으로 대체하는 체계적인 계산 절차를 고안했는데, 이것이 바로 재규격화이다.[74] 재규격화는 섭동 이론에서 임의의 차수에 적용할 수 있다. 도모나가 신이치로는 자신의 노벨상 수상 강연에서 다음과 같이 말했다.

재규격화 절차를 통해 전자의 비정상적인 자기 모멘트와 진공 분극을 설명하는 계산이 가능해졌고, 실험 측정치와 매우 잘 일치했다.[74]

파인만은 양자 역학과 파인만 도형의 경로 적분 공식을 도입했다. 파인만 도형은 상호작용에서 입자의 경로를 나타내며, 각 꼭짓점과 선은 수학적 표현을 갖는다. 이러한 표현의 곱은 상호작용의 산란 진폭을 나타낸다.

재규격화 절차와 파인만 도형의 발명으로 양자장론은 완전한 이론적 틀을 갖추게 되었다.

파인만 규칙을 사용하여 트리 수준 도형을 직접 평가할 수 있지만, 루프 도형을 계산하면 발산하는 운동량 적분이 발생하여 섭동 확장의 거의 모든 항이 무한대가 되는 문제가 발생한다. 재규격화는 이러한 무한대를 제거하는 체계적인 과정이다.

라그랑지안의 질량()과 결합 상수()와 같은 매개변수는 물리적 의미가 없으며, 실험으로 측정할 수 없는 양이다. 이들을 각각 bare mass, bare coupling constant, bare field라고 부른다. 실제 측정되는 물리적 질량과 결합 상수는 상호작용 과정에서 달라진다.

계산 과정에서 발산하는 운동량 적분의 영역을 운동량 컷오프() 미만으로 제한하고, 물리량에 대한 표현을 얻은 다음 극한을 취하는 방법을 사용한다. 이는 양자장론에서 발산을 처리하는 방법 중 하나인 조절의 예시이며, 가 조절자이다.

단순 섭동 이론에서는 질량 및 결합 상수와 같은 기본 수량만 포함하여 계산한다. 반면, 재규격화 섭동 이론에서는 처음부터 물리적으로 의미 있는 양을 사용한다. 예를 들어, 이론에서는 먼저 장 강도를 재정의한다.

:

여기서 는 bare field, 은 재규격화된 장, Z는 결정할 상수이다. 라그랑지언 밀도는 다음과 같이 표현된다.

:

여기서 및 은 실험적으로 측정 가능한 재규격화된 질량 및 결합 상수이고,

:

는 결정해야 할 상수이다. 처음 세 항은 재규격화된 양으로 작성된 라그랑지언 밀도이며, 나머지 세 항은 "반대항"이라고 한다.

이제 라그랑지언에 더 많은 항이 포함되므로, 파인만 도형에는 각각 고유한 파인만 규칙을 갖는 추가 요소가 포함되어야 한다. 먼저 조절 체계(예: 컷오프 조절 또는 차원 조절)를 선택하고, 조절자를 로 표시한다. 발산 항이 에 따라 달라지는 파인만 도형을 계산한 후, 극한에서 반대항에 대한 파인만 도형이 일반 파인만 도형의 발산 항을 정확히 상쇄하도록 를 정의한다. 이를 통해 유한한 물리량을 얻을 수 있다.

재규격화 가능한 이론에서는 유한한 결과를 얻기 위해 소수의 매개변수를 재정의하여 모든 무한대를 제거할 수 있지만, 재규격화 불가능한 이론에서는 이것이 불가능하다. 기본 입자의 표준 모형은 재규격화 가능한 양자장론이지만, 양자 중력은 재규격화할 수 없다.

4. 양자장론의 종류

양자장론은 상대론적 양자장론과 비상대론적 양자장론으로 나뉜다. 상대론적 양자장론은 특수상대성이론과 양자역학을 통합하려는 시도에서 비롯되었으며, 소립자물리학, 원자핵물리학, 물성물리학 등에서 기초 이론으로 사용된다.[64] 비상대론적 양자장론은 상대론적 양자장론에서 광속을 무한대로 보내는 극한으로, 응집물질물리학에서 다체계를 기술하는 데 사용된다.

섭동적 양자장론에서는 입자 간의 상호작용을 힘을 전달하는 입자를 교환하는 방식으로 설명한다. 예를 들어 전자 사이의 전자기력은 광자 교환, 약한 힘은 약보손 교환, 강한 힘은 글루온 교환으로 나타낸다.

고전 물리학에서는 입자와 장을 별개로 다루었지만, 양자장론에서는 이 둘이 이중성을 가지는 것으로 통합된다. 예를 들어 전자기파는 광자라는 입자의 덩어리로, 전자는 전자장에 대응하는 들뜸으로 표현된다.

4. 1. 양자전기역학 (QED)

양자 전기역학(QED)은 전자기 상호작용을 양자장론으로 기술한 이론으로, 가장 성공적인 물리 이론 중 하나로 평가받는다. 전하를 띤 입자(전자, 양전자 등)와 광자의 상호작용을 정밀하게 설명한다.1920년대에는 전자기장이 유일하게 알려진 고전장이었기 때문에 양자장론은 자연스럽게 전자기 상호작용에 대한 연구와 함께 시작되었다.[73]

1925~1926년 보른, 하이젠베르크, 파스쿠알 요르단의 작업을 통해 자유 전자기장(물질과 상호작용이 없는 것)의 양자 이론은 전자기장을 일련의 양자 조화 진동자로 취급하여 표준 양자화를 통해 개발되었다.[73] 그러나 상호작용을 배제한 그러한 이론은 현실 세계에 대한 정량적 예측을 할 수 없었다.

1927년 디랙은 자유 전자기장을 설명하는 용어에 전류 밀도와 전자기 벡터 사이의 추가 상호 작용 용어를 추가하는 이론인 양자 전기역학이라는 용어를 만들었다. 그는 1차 섭동 이론을 사용하여 자발적 방출 현상을 성공적으로 설명했다. 불확정성 원리에 따르면 양자 조화 진동자는 정지 상태를 유지할 수 없지만 최소 에너지가 0이 아니므로 가장 낮은 에너지 상태(바닥 상태)에서도 항상 진동해야 한다. 따라서 완전한 진공 상태에서도 영점 에너지를 갖는 진동하는 전자기장이 남아 있다. 원자의 전자에 의한 자발적인 복사 방출을 "자극"시키는 것은 진공에서 전자기장의 이러한 양자 요동이다. 디랙의 이론은 원자에 의한 방사선의 방출과 흡수 모두를 설명하는 데 큰 성공을 거두었다. 2차 섭동 이론을 적용하여 광자의 산란, 공명형광 및 비상대론적 콤프턴 산란을 설명할 수 있었다. 그럼에도 불구하고 고차 섭동 이론의 적용은 계산에서 문제가 있는 무한대에 시달렸다.[74]

양자 전기역학에는 전자장을 나타내는 디랙 장 와 전자기장(광자장)을 나타내는 벡터장 이 포함되어 있다. 완전한 QED 라그랑지안 밀도는 다음과 같다.

:

여기서 는 디랙 행렬, , 그리고 는 전자기장 세기이다. 이 이론의 매개변수는 (벌거벗은) 전자 질량 과 (벌거벗은) 기본 전하 이다. 라그랑지안 밀도의 첫 번째 항과 두 번째 항은 각각 자유 디랙 장과 자유 벡터 장에 해당한다. 마지막 항은 전자와 광자 장 사이의 상호작용을 설명하며, 자유 이론에 대한 섭동으로 취급된다.

위 그림은 QED의 트리 레벨 파인만 다이어그램의 예시이다. 이것은 전자와 양전자가 소멸하여 오프쉘 광자를 생성하고, 다시 새로운 전자-양전자 쌍으로 붕괴되는 과정을 설명한다. 시간은 왼쪽에서 오른쪽으로 흐른다. 시간 방향으로 향하는 화살표는 전자의 전파를 나타내고, 시간의 역방향으로 향하는 화살표는 양전자의 전파를 나타낸다. 물결선은 광자의 전파를 나타낸다. QED 파인만 다이어그램의 각 꼭짓점에는 들어오는 페르미온(양전자/전자) 다리와 나가는 페르미온 다리, 그리고 광자 다리가 있어야 한다.

양자전기역학(QED)은 아벨 게이지 이론이다.

4. 2. 양자색역학 (QCD)

입자물리학에서 강한 상호작용을 양자장론으로 기술한 이론으로, 쿼크와 글루온의 상호작용을 설명한다. 점근적 자유성과 색가둠 현상을 통해 강입자의 구조와 핵력을 이해할 수 있게 한다.4. 3. 전기약력 이론 (Electroweak Theory)

양자장론에서는 입자물리학에서 다루는 광자와 전자, 쿼크 따위의 입자를 양자화한 장의 들뜸으로 해석한다. 전자기장에 해당하는 입자는 광자이다.5. 응용 분야

양자장론은 소립자 물리학과 응집물질물리학을 비롯한 여러 물리학 분야에 응용된다.[25][26]

5. 1. 소립자 물리학

소립자 물리학의 표준 모형은 양자장론을 기반으로 만들어졌다. 이 표준 모형은 현재까지 알려진 모든 소립자와 그 상호작용을 매우 정확하게 설명한다. 표준 모형은 실험적으로 검증되었지만, 중력과의 통합, 암흑 물질과 암흑 에너지의 설명 등 아직 해결해야 할 과제들이 남아 있다.[25][26]5. 2. 응집물질물리학

양자장론은 기본 입자 간의 상호작용 연구에서 비롯되었지만, 다른 물리계, 특히 다체계에서의 응집물질물리학에 성공적으로 적용되었다.[25] 남부 요이치로는 초전도체 이론을 기본 입자에 적용하여 자발적 대칭성 깨짐의 힉스 메커니즘을 발견했고, 재규격화 개념은 물질의 2차 상전이 연구에서 나왔다.아인슈타인은 결정 내 진동에 양자화 과정을 적용하여 최초의 준입자인 포논을 얻었다. 레프 란다우는 많은 응집물질계의 저에너지 여기 상태가 일련의 준입자 간의 상호작용으로 설명될 수 있다고 주장했다. 양자장론의 파인만 다이어그램 방법은 응집물질계의 다양한 현상 분석에 자연스럽게 적합했다.[26]

게이지 이론은 초전도체에서의 자속 양자화, 양자 홀 효과의 저항률, 그리고 교류 조셉슨 효과에서 주파수와 전압 간의 관계를 설명하는 데 사용된다.[26]

6. 추가 연구 분야

파인만 도형을 사용하면 상호 작용 이론의 상관 함수를 섭동 급수로 나타낼 수 있다. 이 급수의 각 항은 자유 이론의 파인만 전파인자의 곱으로 구성되며, 파인만 도형으로 시각적으로 표현 가능하다. 예를 들어, 이론에서 2점 상관 함수의 항은 윅의 정리를 적용하여 파인만 도형으로 나타낼 수 있다.

이 도형은 점으로 표시되는 외부 꼭짓점과 내부 꼭짓점, 그리고 선으로 표시되는 모서리로 구성된다. 각 꼭짓점은 시공간에서 해당 지점의 단일 장 인자에 해당하며, 모서리는 시공간 지점 사이의 전파 인자를 나타낸다. 파인만 규칙을 사용하여 도형에 해당하는 섭동 급수의 항을 계산할 수 있다.

파인만 규칙은 위치 공간에서 운동량 공간으로 재구성될 수 있다. 차수에 대한 -점 상관 함수를 계산하려면 개의 외부 점과 개 이하의 꼭짓점을 가진 모든 유효한 파인만 도형을 나열하고, 파인만 규칙을 사용하여 각 항에 대한 식을 얻는다.

실제 적용에서 특정 상호 작용의 산란 진폭이나 입자의 감쇠 속도는 S-행렬에서 계산할 수 있으며, 이 역시 파인만 도형을 사용하여 구할 수 있다. "루프"가 없는 파인만 도형은 최부분 상호 작용 프로세스를 설명하는 트리 수준 도형이라고 하며, 루프를 포함하는 것은 루프 도형이라고 불리며, 이는 상호 작용에 대한 고차 기여 또는 복사 보정을 설명한다. 끝점이 꼭짓점인 선은 가상 입자의 전파로 생각할 수 있다.[38]

6. 1. 초대칭 양자장론

자연에서 실험적으로 알려진 모든 대칭은 보손을 보손에, 페르미온을 페르미온에 연결한다. 이론가들은 보손과 페르미온을 연결하는 초대칭이라는 일종의 대칭이 존재한다는 가설을 세웠다.[38][103]

표준 모형은 푸앵카레 대칭을 따르며, 생성자는 시공간 변환 및 로런츠 변환이다.[103] 이러한 생성자 외에도 (3+1) 차원의 초대칭에는 초전하라고 하는 추가 생성자가 포함되며, 이는 자체적으로 바일 페르미온으로 변환된다.[38][103] 이러한 모든 생성자에 의해 생성된 대칭 군은 초푸앵카레 군으로 알려져 있다. 일반적으로 각각 초대칭, 초대칭 등에 해당하는 하나 이상의 초대칭 생성원 집합이 존재할 수 있다.[38][103] 초대칭은 초끈 이론 등 다른 차원에서도 구성될 수 있다.[104]

초대칭 이론의 라그랑지언은 초푸앵카레 군의 작용 하에서 불변이어야 한다. 이러한 이론의 예로는 최소 초대칭 표준 모형(MSSM), N = 4 초대칭 양-밀스 이론 및 초끈 이론이 있다. 초대칭 이론에서 모든 페르미온은 보손 초대칭짝을 가지며 그 반대도 마찬가지이다.

초대칭이 국소적 대칭으로 승격되면 게이지 이론은 초중력이라고 하는 일반 상대성 이론의 확장을 얻는다.[105]

초대칭은 현재 물리학의 많은 문제에 대한 잠재적 솔루션이다. 예를 들어, 표준 모형의 계층 구조 문제(왜 힉스 보손의 질량이 대통일 이론 규모나 플랑크 규모와 같은 아주 높은 규모로 복사 보정되지 않는지)는 힉스 장과 그 초대칭짝인 힉시노를 연관시켜 해결할 수 있다. 파인만 도형에서 힉스 보손 루프로 인한 복사 보정은 해당 힉시노 루프에 의해 상쇄된다. 초대칭은 또한 암흑물질의 특성뿐만 아니라 표준 모형의 모든 게이지 결합 상수의 대통합에 대한 해답을 제공한다.[106]

그럼에도 불구하고, 2018년 기준으로 실험은 초대칭 입자의 존재에 대한 증거를 아직 제공하지 못했다. 초대칭이 자연의 진정한 대칭이라면 그것은 깨진 대칭이어야 하며, 대칭 깨짐의 에너지는 현재의 실험으로 달성할 수 있는 것보다 높아야 한다.[38][103]

6. 2. 끈 이론

양자장론은 입자물리학에서 다루는 광자, 전자, 쿼크 등의 입자를 양자화된 장의 들뜸으로 해석한다. 예를 들어, 전자와 양전자는 전자장의 들뜸으로 나타낸다.물리학에서 오랫동안 풀리지 않은 의문 중 하나는 양자수가 같은 두 입자를 왜 구별할 수 없는가 하는 것이다. 예를 들어, 양자수가 같은 두 뮤온은 모든 면에서 완전히 같아서 어떤 실험으로도 구별할 수 없다. 모든 뮤온의 전하와 질량은 정확히 같다. 반면, 똑같은 과정을 거쳐 만들어진 자동차나 생명체는 비슷해 보이지만 여러 미세한 차이를 보인다. 이러한 동일성은 서로 다른 시기에 만들어진 입자에도 적용된다. 예를 들어, 만들어진 지 1초 된 뮤온이나 1년 된 뮤온이나 남은 평균 수명은 정확히 같다(즉, 입자는 늙지 않는다). 모든 입자를 해당 장의 들뜸으로 해석하면 같은 종류의 입자가 왜 정확히 같은지 이해할 수 있다. 같은 종류의 입자가 같은 이유는 개별적으로 존재하는 것이 아니라, 같은 개체(해당 입자 종의 장)의 일부분이기 때문이다.

고전역학에서는 입자 간의 상호작용을 마당(장)으로 설명할 수 있다. 즉, 전자기력은 전자기장, 중력은 중력장으로 설명할 수 있다. 이는 양자장론에서도 마찬가지다. 그러나 양자장론에서는 모든 장을 입자로 재해석할 수 있다. 즉, 입자 사이의 힘을 입자가 매개한다고 볼 수 있다. 예를 들어, 전자기장에 해당하는 입자는 광자이고, 중력장에 해당하는 입자는 중력자이다. 이로써 17세기부터 제기된 빛이 입자인지 파동인지에 대한 질문에 대해 두 해석 모두 맞다고 답할 수 있게 되었다.

6. 3. 위상 양자장론

위상 양자장론은 시공간 계량의 연속적인 변화에 영향을 받지 않는 특별한 양자장론이다.[109] 이 이론에서 모든 상관 함수는 시공간의 미분동형사상 아래에서는 변하지 않지만, 시공간의 위상 (대역적 구조)에는 민감하게 반응한다.[109] 따라서 위상 양자장론의 모든 계산 결과는 바탕이 되는 시공간의 위상 불변량이 된다.[109]천–사이먼스 이론은 위상 양자장론의 대표적인 예시이며, 양자 중력 모형을 만드는 데 활용되기도 한다.[109] 위상 양자장론은 부분 양자 홀 효과나 위상 양자 컴퓨터 연구에도 응용된다.[110] 특히, 분수화된 입자인 애니온의 세계선 궤적은 시공간에서 링크 구성을 형성하는데,[111] 이는 물리학에서 애니온의 땋음 통계와 수학의 링크 불변량을 연결하는 중요한 개념이다.

2+1 시공간 차원의 천-사이먼스-위튼 게이지 이론, 그리고 3+1 시공간 차원 이상의 새롭고 특이한 위상 양자장론들은 위상 양자 물질 연구의 최전선에서 활발하게 활용되고 있다.[112]

참조

[1]

서적

An Introduction to Quantum Field Theory

https://books.google[...]

Westview Press

[2]

학술지

The Search for Unity: Notes for a History of Quantum Field Theory

1977

[3]

학술지

There are no particles, there are only fields

[4]

서적

The Oxford companion to the history of modern science

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

2003

[5]

서적

Notes on recent researches in electricity and magnetism, intended as a sequel to Professor Clerk-Maxwell's 'Treatise on Electricity and Magnetism'

https://archive.org/[...]

Clarendon Press

[6]

학술지

The development of field theory in the last 50 years

1981-11

[7]

서적

Physics and philosophy: the revolution in modern science

https://archive.org/[...]

Prometheus Books

[8]

학술지

Development of Quantum Electrodynamics

https://www.nobelpri[...]

[9]

학술지

On the Green's functions of quantized fields. I

1951-07

[10]

학술지

On the Green's functions of quantized fields. II

1951-07

[11]

학술지

The sources of Schwinger's Green's functions

2005-05-31

[12]

학술지

Particles and Sources

1966

[13]

서적

Particles, sources, and fields. 2

Advanced Book Program, Perseus Books

1998

[14]

서적

Particles, sources, and fields. 3

Advanced Book Program, Perseus Books

1998

[15]

서적

Particles, Sources and Fields vol. 1

Perseus Books

1998

[16]

서적

Proc of the 1967 Int. Conference on Particles and Fields

Interscience

1967

[17]

서적

Particles, Sources and Fields vol. 1

Perseus Bookks

1998

[18]

서적

Climbing the Mountain: The Scientific Biography of Julian Schwinger

https://books.google[...]

Oxford University Press

2000

[19]

서적

The Standard Theory of Particle Physics

2015-03-17

[20]

학술지

Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance

1954-10-01

[21]

학술지

The 1979 Nobel Prize in Physics

1979-12-14

[22]

웹사이트

Standard model

https://www.britanni[...]

Encyclopædia Britannica

2018-08-14

[23]

arXiv

The Standard Model of Particle Physics

2014-12-12

[24]

arXiv

The Early History of String Theory and Supersymmetry

2012-01-04

[25]

웹사이트

Common Problems in Condensed Matter and High Energy Physics

https://science.ener[...]

Office of Science, U.S. Department of Energy

2018-07-18

[26]

학술지

Particle Physics and Condensed Matter: The Saga Continues

2016-04-19

[27]

문서

harvnb

[28]

문서

In fact, its number of degrees of freedom is uncountable, because the vector space dimension of the space of continuous (differentiable, real analytic) functions on even a finite dimensional Euclidean space is uncountable. On the other hand, subspaces (of these function spaces) that one typically considers, such as Hilbert spaces (e.g. the space of square integrable real valued functions) or separable Banach spaces (e.g. the space of continuous real-valued functions on a compact interval, with the uniform convergence norm), have denumerable (i. e. countably infinite) dimension in the category of Banach spaces (though still their Euclidean vector space dimension is uncountable), so in these restricted contexts, the number of degrees of freedom (interpreted now as the vector space dimension of a dense subspace rather than the vector space dimension of the function space of interest itself) is denumerable.

[29]

서적

Quantum Field Theory in a Nutshell

https://archive.org/[...]

Princeton University Press

2010

[30]

학술지

Konfigurationsraum und zweite Quantelung

1932-03-10

[31]

서적

String Theory and M-Theory

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

2007

[32]

arXiv

Physics of Renormalization Group Equation in QED

2008-02-01

[33]

학술지

The Holographic Dictionary for Beta Functions of Multi-trace Coupling Constants

2015-05-19

[34]

서적

String Theory

Cambridge University Press

2005

[35]

arXiv

{{math|''N'' {{=}} 4}} supersymmetric Yang–Mills theory and the AdS/SCFT correspondence

1999-08-26

[36]

서적

Methods in Field Theory, Proceedings of the Les Houches Summer School, Les Houches, France, 1975

[37]

논문

Which symmetry? Noether, Weyl, and conservation of electric charge

2002-03-01

[38]

서적

The Quantum Theory of Fields

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

1995

[39]

논문

Supersymmetry and Dualities in various dimensions

1998-02-18

[40]

서적

String Theory

Cambridge University Press

2005

[41]

논문

Generalized Super-Gauge Symmetry as a New Framework for Unified Gauge Theories

1975

[42]

논문

Models of Supersymmetry for Dark Matter

2017-01-18

[43]

서적

Field Theories for Low-Dimensional Condensed Matter Systems

https://www.springer[...]

Springer

2000

[44]

서적

Quantum Field Theory in Curved Spacetime

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

2009

[45]

논문

Undergraduate Lecture Notes in Topological Quantum Field Theory

2008-12-11

[46]

서적

Quantum Gravity in 2+1 Dimensions

https://www.cambridg[...]

Cambridge University Press

1998

[47]

논문

Introductory lectures on topological quantum field theory

[48]

논문

Quantum Field Theory and the Jones Polynomial

http://projecteuclid[...]

[49]

논문

Braiding Statistics and Link Invariants of Bosonic/Fermionic Topological Quantum Matter in 2+1 and 3+1 dimensions

[50]

서적

Advanced Topics in Quantum Field Theory

Cambridge University Press

2012

[51]

서적

Conformal Field Theory

https://books.google[...]

Springer

1997

[52]

논문

A Soluble Relativistic Field Theory?

[53]

논문

On Quantum Field Theories

http://cdsweb.cern.c[...]

1955

[54]

서적

Renormalization and Effective Field Theory

American Mathematical Society

2011

[55]

서적

Quantum Field Theory: A Tourist Guide for Mathematicians

American Mathematical Society

2008

[56]

논문

The perturbative approach to path integrals: A succinct mathematical treatment

[57]

논문

Current Trends in Axiomatic Quantum Field Theory

[58]

논문

A Perspective on Constructive Quantum Field Theory

2016-03-31

[59]

서적

The P(phi)_2 Euclidean (quantum) field theory

Princeton University Press

[60]

서적

Quantum Physics : a Functional Integral Point of View

Springer New York

[61]

논문

Survey of mathematical foundations of QFT and perturbative string theory

2012-01-06

[62]

웹사이트

Quantum Yang–Mills Theory

http://www.claymath.[...]

Clay Mathematics Institute

2018-07-18

[63]

서적

新版 量子論の基礎―その本質のやさしい理解のために―

サイエンス社

[64]

논문

場の量子論の数理 : Mathematical Aspects of Quantum Field Theory

[65]

서적

素粒子物理学の基礎I

朝倉書店

[66]

서적

素粒子論はなぜわかりにくいのか~場の考え方を理解する

技術評論社

[67]

서적

場の量子論-普遍性と自由場を中心として-

裳華房

[68]

웹사이트

Wigner Biography

http://www.gap-syste[...]

2011-09-23

[69]

논문

[70]

웹사이트

南部理論と物性物理学

http://cms.phys.s.u-[...]

[71]

웹사이트

Symmetry and Symmetry Breaking

http://plato.stanfor[...]

[72]

서적

An Introduction to Quantum Field Theory

https://books.google[...]

Westview Press

[73]

저널

The Search for Unity: Notes for a History of Quantum Field Theory

1977

[74]

저널

The development of field theory in the last 50 years

[75]

저널

Development of Quantum Electrodynamics

https://www.nobelpri[...]

[76]

서적

Climbing the Mountain: The scientific biography of Julian Schwinger

Oxford University Press

[77]

저널

On the Green’s functions of quantized fields. I

https://pnas.org/doi[...]

[78]

저널

On the Green’s functions of quantized fields. II

https://pnas.org/doi[...]

[79]

저널

The sources of Schwinger's Green's functions

https://pnas.org/doi[...]

[80]

저널

Particles and Sources

[81]

서적

Particles, Sources and Fields vol. 1

Perseus Books

[82]

서적

Particles, sources, and fields. 2

Advanced Book Program, Perseus Books

[83]

서적

Particles, sources, and fields. 3

Advanced Book Program, Perseus Books

[84]

서적

Proc of the 1967 Int. Conference on Particles and Fields

Interscience

[85]

서적

Climbing the Mountain: The scientific biography of Julian Schwinger

Oxford University Press

[86]

서적

Particles, Sources and Fields vol. 1

Perseus Bookks

[87]

서적

The Standard Theory of Particle Physics

[88]

저널

Conservation of Isotopic Spin and Isotopic Gauge Invariance

[89]

저널

The 1979 Nobel Prize in Physics

[90]

웹인용

Standard model

https://www.britanni[...]

Encyclopædia Britannica

2018-08-14

[91]

서적

String Theory

Cambridge University Press

[92]

웹인용

Common Problems in Condensed Matter and High Energy Physics

https://science.ener[...]

Office of Science, U.S. Department of Energy

2018-07-18

[93]

저널

Particle Physics and Condensed Matter: The Saga Continues

[94]

간행물

[95]

문서

In fact, its number of degrees of freedom is uncountable, because the vector space dimension of the space of continuous (differentiable, real analytic) functions on even a finite dimensional Euclidean space is uncountable. On the other hand, subspaces (of these function spaces) that one typically considers, such as Hilbert spaces (e.g. the space of square integrable real valued functions) or separable Banach spaces (e.g. the space of continuous real-valued functions on a compact interval, with the uniform convergence norm), have denumerable (i. e. countably infinite) dimension in the category of Banach spaces (though still their Euclidean vector space dimension is uncountable), so in these restricted contexts, the number of degrees of freedom (interpreted now as the vector space dimension of a dense subspace rather than the vector space dimension of the function space of interest itself) is denumerable.

[96]

서적

Quantum Field Theory in a Nutshell

https://archive.org/[...]

Princeton University Press

[97]

저널

Konfigurationsraum und zweite Quantelung

[98]

서적

String Theory and M-Theory

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[99]

저널

The Holographic Dictionary for Beta Functions of Multi-trace Coupling Constants

[100]

서적

String Theory

Cambridge University Press

[101]

간행물

Methods in Field Theory, Proceedings of the Les Houches Summer School, Les Houches, France, 1975

[102]

저널

Which symmetry? Noether, Weyl, and conservation of electric charge

[103]

서적

The Quantum Theory of Fields

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[104]

서적

String Theory

Cambridge University Press

[105]

저널

Generalized Super-Gauge Symmetry as a New Framework for Unified Gauge Theories

[106]

저널

Models of Supersymmetry for Dark Matter

2017-01-18

[107]

서적

Field Theories for Low-Dimensional Condensed Matter Systems

https://www.springer[...]

Springer

2000

[108]

서적

Quantum Field Theory in Curved Spacetime

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

2009

[109]

서적

Quantum Gravity in 2+1 Dimensions

https://www.cambridg[...]

Cambridge University Press

1998

[110]

저널

Introductory lectures on topological quantum field theory

[111]

저널

Quantum Field Theory and the Jones Polynomial

http://projecteuclid[...]

[112]

저널

Braiding Statistics and Link Invariants of Bosonic/Fermionic Topological Quantum Matter in 2+1 and 3+1 dimensions

[113]

서적

Advanced Topics in Quantum Field Theory

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

2012

[114]

서적

Conformal Field Theory

https://books.google[...]

Springer

1997

[115]

저널

A Soluble Relativistic Field Theory?

[116]

저널

On Quantum Field Theories

http://cdsweb.cern.c[...]

1955

[117]

서적

Renormalization and Effective Field Theory

American Mathematical Society

[118]

서적

Quantum Field Theory: A Tourist Guide for Mathematicians

American Mathematical Society

[119]

저널

The perturbative approach to path integrals: A succinct mathematical treatment

[120]

저널

Current Trends in Axiomatic Quantum Field Theory

[121]

arXiv

A Perspective on Constructive Quantum Field Theory

2016-03-31

[122]

서적

Quantum Physics : a Functional Integral Point of View

Springer New York

[123]

서적

The P(phi)_2 Euclidean (quantum) field theory

Princeton University Press

[124]

웹인용

Quantum Yang–Mills Theory

http://www.claymath.[...]

Clay Mathematics Institute

2018-07-18

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com