각운동량 연산자

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

각운동량 연산자는 양자역학에서 각운동량을 나타내는 연산자이다. 이 연산자는 교환 관계를 만족하며, 각운동량의 여러 성분을 동시에 측정할 수 없다는 불확정성 원리를 따른다. 각운동량 연산자는 궤도 각운동량, 스핀 각운동량, 총 각운동량으로 구분되며, 사다리 연산자를 통해 각운동량의 양자화를 설명한다. 각운동량은 양자화되어 특정 허용 값 사이에서만 변화하며, 궤도 각운동량 연산자는 고전역학의 각운동량을 양자화한 것이고, 스핀 각운동량은 입자 고유의 각운동량이다. 총 각운동량은 궤도 각운동량과 스핀 각운동량의 합이며, 회전 연산자와 밀접한 관련이 있다. 각운동량 연산자는 구면 좌표계에서 라플라스 연산자를 표현하는 데 사용되며, 리 대수 및 리 군과 관련이 있다.

각운동량 연산자는 특정한 교환 관계를 만족하는 연산자들의 집합을 의미한다. 양자역학에서 각운동량은 궤도 각운동량, 스핀 각운동량, 총 각운동량 세 가지로 나뉜다.

양자역학에서 각운동량은 양자화되어 있다. 즉, 각운동량은 연속적으로 변할 수 없고, 특정 값 사이에서만 "양자 도약"을 통해 변화할 수 있다. 모든 시스템에서 환산 플랑크 상수 에 대해, 측정 결과는 다음과 같은 제한을 받는다.[9]

2. 정의

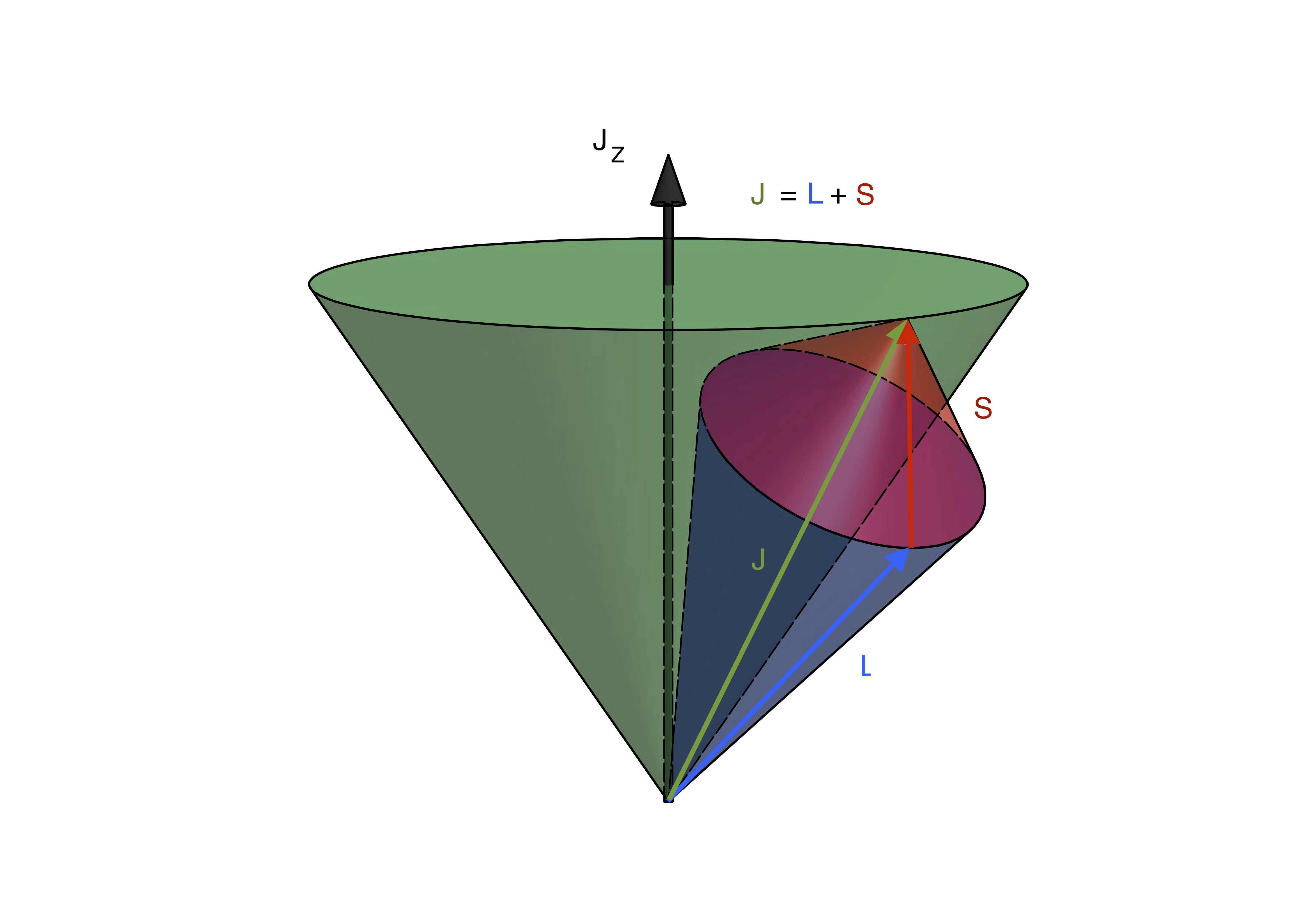

스핀-궤도 상호작용과 같이 과 는 일반적으로 보존되지 않지만, 총 각운동량 는 일정하게 유지된다.

2. 1. 교환 관계

는 다음과 같은 교환 관계를 만족하는 일련의 연산자이다.

:.

여기서 는 레비치비타 기호이다. 풀어 쓰면 다음과 같다.

:

:

:.

각운동량 성분 사이에는 교환 법칙이 성립하지 않으므로, 불확정성 원리에 따라 각운동량의 여러 성분을 동시에 측정할 수 없다.

성분 연산자와 각운동량 연산자의 제곱 사이에는 다음과 같은 교환 관계가 성립한다.

:.

위 둘 사이에서는 교환 법칙이 성립하기 때문에 두 물리량을 동시에 측정할 수 있다. 이 두 교환 관계는 수소 원자에서 전자가 가질 수 있는 각운동량을 결정짓는 데 매우 큰 역할을 한다. 위 교환 관계에 의하면, 각운동량에 대한 4개의 물리량 중 성분 하나와 크기만을 동시에 정확히 알 수 있다. 통상적으로, 정확히 측정되는 성분을 z성분으로 잡는다.

각운동량의 고전역학적 정의는 이다. 이러한 대상의 양자역학적 대응물도 동일한 관계를 공유한다.

여기서 '''r'''은 양자 위치 연산자, '''p'''는 양자 운동량 연산자, ×는 외적, '''L'''은 ''궤도 각운동량 연산자''이다. '''L''' ('''p''' 및 '''r'''과 마찬가지로)은 ''벡터 연산자'' (성분이 연산자인 벡터), 즉 이며, 여기서 ''L''x, ''L''y, ''L''z는 세 개의 서로 다른 양자역학적 연산자이다.

궤도 각운동량 연산자는 벡터 연산자이며, 이는 벡터 성분 로 쓸 수 있다는 것을 의미한다. 각 성분들은 서로 다음과 같은 교환 관계를 가진다:[3]

여기서 는 교환자를 나타낸다.

이것은 일반적으로 다음과 같이 쓸 수 있다.

여기서 ''l'', ''m'', ''n''는 성분 지수(1은 ''x'', 2는 ''y'', 3은 ''z'')이고, 는 레비-치비타 기호를 나타낸다.

하나의 벡터 방정식으로 압축된 표현도 가능하다:[4]

이 교환 관계는 정준 교환 관계 의 직접적인 결과로 증명될 수 있으며, 여기서 는 크로네커 델타이다.

고전 물리학에도 유사한 관계가 있다:[5]

여기서 ''L''''n''은 '고전적인' 각운동량 연산자의 성분이고, 는 푸아송 괄호이다.

다른 각운동량 연산자(스핀 및 총 각운동량)에도 동일한 교환 관계가 적용된다:[26]

이들은 '''L'''과 유사하게 ''가정''될 수 있다.

이러한 교환 관계는 '''L'''이 리 대수의 수학적 구조를 가지며, 가 그 구조 상수임을 의미한다. 이 경우, 리 대수는 물리학 표기법으로 SU(2) 또는 SO(3) (수학 표기법으로는 각각 또는 )인데, 이는 3차원에서의 회전에 관련된 리 대수이다. '''J'''와 '''S'''도 마찬가지이다. 이러한 교환 관계는 측정 및 불확정성과 관련이 있다.

분자에서 총 각운동량 '''F'''는 로브로닉(궤도) 각운동량 '''N''', 전자 스핀 각운동량 '''S''', 핵 스핀 각운동량 '''I'''의 합이다. 전자 단일항 상태의 경우 로브로닉 각운동량은 '''N''' 대신 '''J'''로 표시된다. Van Vleck에 의해 설명된 바와 같이,[6] 분자 고정 축을 기준으로 한 분자 로브로닉 각운동량의 성분은 위에서 주어진 공간 고정 축을 기준으로 한 성분과는 다른 교환 관계를 가진다.

어떤 크기의 제곱은, 여느 벡터와 마찬가지로, 궤도 각운동량 연산자에 대해 다음과 같이 정의될 수 있다.

역시 다른 양자 연산자이다. 이는 의 성분과 가환한다.

이러한 연산자들이 가환한다는 것을 증명하는 한 가지 방법은 이전 절의 교환 관계에서 시작하는 것이다.

수학적으로, 는 이 생성하는 리 대수 '''SO(3)'''의 카시미르 불변량이다.

위와 같이, 고전 물리학에도 유사한 관계가 존재한다.

여기서 는 ''고전적'' 각운동량 연산자의 한 성분이며, 는 푸아송 괄호이다.

다시 양자론으로 돌아가면, 동일한 교환 관계가 다른 각운동량 연산자들(스핀 및 총 각운동량)에도 적용된다.

2. 2. 사다리 연산자

사다리 연산자 와 는 각운동량의 x, y 성분을 이용하여 다음과 같이 정의된다.[11]

:.

이 연산자들은 파동 함수의 상태를 다른 상태로 바꾸는 역할을 하며, 각각 각운동량 올림 연산자와 각운동량 내림 연산자로 불린다.

각운동량 올림 연산자와 내림 연산자는 다음과 같은 관계를 갖는다.

:

:

:

또한, 이들 연산자에 대한 교환 관계는 다음과 같다.

:

:

:

가 와 의 동시 고유 상태라고 가정하면, 사다리 연산자를 통해 와 상태를 얻을 수 있다. 이 상태들은 에 대해서는 와 같은 값을 가지지만, 에 대해서는 각각 만큼 증가하거나 감소한 값을 갖는다. 만약 사다리 연산자를 사용했을 때 허용 범위를 벗어나는 값이 나온다면, 그 결과는 0이 된다.[12] 이러한 방식으로 와 의 가능한 값과 양자수를 구할 수 있다.

3. 각운동량의 양자화

, , 의 모든 성분(예: 또는 , 또는 , 또는 )에도 동일한 양자화 규칙이 적용된다. 이 규칙은 때때로 '''공간 양자화'''라고 불린다.[10]

3. 1. 고윳값과 고유함수

3차원 공간에서 각운동량의 성분 하나와 각운동량의 크기만을 동시에 정확히 측정할 수 있다는 교환 관계에 따라, 각운동량 연산자의 고유함수는 이 둘을 통해 정의된다. 보통 각운동량 성분 연산자로 를 택하며, 이에 대한 고윳값 방정식은 다음과 같다.

:

:.

은 중 하나의 수를 갖는다. 궤도 각운동량의 경우, (통상적으로 로 표기)는 음이 아닌 정수()이다. 스핀 각운동량이나 궤도 및 스핀 각운동량의 합의 경우에는 는 음이 아닌 정수 또는 반정수(half-integer영어) 이다.

고유함수에 각운동량 올림 연산자 또는 내림 연산자를 작용시키면, 다음과 같이 고유함수의 값이 변하게 된다.

:

:

양자역학에서 각운동량은 ''양자화''된다. 즉, 연속적으로 변할 수 없고 특정 허용 값 사이의 "양자 도약"만 가능하다. 모든 시스템에 대해, 는 환산 플랑크 상수일 때 측정 결과에 대한 다음 제한이 적용된다.[9]

, , 의 모든 성분에 대해서도 동일한 양자화 규칙이 적용된다. (예: , , ). 이 규칙은 때때로 '''공간 양자화'''라고 불린다.[10]

3. 2. 궤도 각운동량

'''궤도 각운동량''' 연산자는 고전역학의 각운동량 를 양자화한 연산자로, 다음과 같다.:.

여기서,

:: 궤도 각운동량 연산자

:: 위치 연산자

:: 운동량 연산자

이다. 공식은 고전적인 경우와 보기에 같지만, 이 공식은 더 이상 고전적인 값이 아니라 파동 함수에 작용하는 에르미트 연산자이다.

위치로 표현할 때, 운동량 연산자가 가 되므로 궤도 각운동량은 다음과 같이 쓸 수도 있다.

:

정의는 위와 같지만, 계산의 불편 때문에 각운동량 연산자의 제곱 과 데카르트 좌표계에서의 성분에 대한 연산자 , , 가 더 자주 쓰인다.

:

:

:

:.

이를 대입하면 궤도 각운동량 연산자가 각운동량 교환 관계를 만족한다는 사실을 확인할 수 있다.

전하와 스핀이 없는 단일 입자의 특수한 경우에 궤도 각운동량 연산자는 위치 기저에서 다음과 같이 쓸 수 있다.

:

여기서 ∇는 벡터 미분 연산자, ∇이다.

궤도 각운동량 연산자는 벡터 연산자이며, 이는 벡터 성분 로 쓸 수 있다는 것을 의미한다. 각 성분들은 서로 다음과 같은 교환 관계를 가진다:[3]

:

여기서 [ , ]는 교환자를 나타낸다.

:

이것은 일반적으로 다음과 같이 쓸 수 있다.

:

여기서 ''l'', ''m'', ''n''는 성분 지수(1은 ''x'', 2는 ''y'', 3은 ''z'')이고, 는 레비-치비타 기호를 나타낸다.

하나의 벡터 방정식으로 압축된 표현도 가능하다:[4]

:

이 교환 관계는 정준 교환 관계 의 직접적인 결과로 증명될 수 있으며, 여기서 는 크로네커 델타이다.

고전 물리학에도 유사한 관계가 있다:[5]

:

여기서 ''L''''n''은 '고전적인' 각운동량 연산자의 성분이고, 는 푸아송 괄호이다.

3. 3. 스핀 각운동량

스핀 각운동량(스핀)은 입자 고유의 각운동량으로, 궤도 운동과는 무관하다. 스핀 연산자 로 나타낸다. 스핀은 종종 입자가 축을 중심으로 회전하는 것으로 묘사되지만, 이는 비유일 뿐이며, 가장 가까운 고전적 유비는 파동 순환에 기반을 두고 있다.[2] 모든 기본 입자는 고유한 스핀을 가지며, 스칼라 보손은 스핀 0을 갖는다. 예를 들어, 전자는 항상 "스핀 1/2"를 갖는 반면, 광자는 항상 "스핀 1"을 갖는다.3. 4. 총 각운동량

총 각운동량()은 입자 또는 계의 스핀 각운동량과 궤도 각운동량을 모두 결합한 것이다.

:

각운동량 보존은 폐쇄계 또는 전체 우주의 '''J'''가 보존된다고 명시한다. 그러나 '''L'''과 '''S'''는 일반적으로 보존되지 않는다. 예를 들어, 스핀-궤도 상호작용은 각운동량이 '''L'''과 '''S''' 사이에서 이동할 수 있게 하여 총 '''J'''는 일정하게 유지된다.[2]

해밀토니안 ''H''가 회전 불변이면 (내적 공간에 정의된 해밀토니안 함수는 임의의 회전을 좌표에 적용해도 값이 변하지 않으면 회전 불변성을 가진다고 한다.) 총 각운동량 '''J'''가 보존된다. 이는 뇌터 정리의 한 예이다.

''H''가 단일 입자에 대한 해밀토니안인 경우, 입자가 중심 퍼텐셜(즉, 퍼텐셜 에너지 함수가 에만 의존하는 경우) 안에 있을 때 해당 입자의 총 각운동량이 보존된다. 또는 ''H''가 우주의 모든 입자와 장의 해밀토니안일 수 있으며, 이 경우 ''H''는 ''항상'' 회전 불변이다. 이는 우주의 기본적인 물리 법칙이 방향에 관계없이 동일하기 때문이다. 이는 각운동량 보존이 물리학의 일반적인 원리라고 말하는 근거가 된다.

스핀이 없는 입자의 경우, '''J''' = '''L'''이므로 궤도 각운동량은 동일한 상황에서 보존된다. 스핀이 0이 아니면, 스핀-궤도 상호작용으로 인해 각운동량이 '''L'''에서 '''S'''로, 또는 그 반대로 전달될 수 있다. 따라서 '''L'''은 단독으로 보존되지 않는다.

4. 각운동량 결합

스핀-궤도 상호작용과 같이 여러 종류의 각운동량이 서로 상호작용할 때, 각운동량은 서로 전달될 수 있다. 예를 들어 스핀-궤도 결합에서 각운동량은 '''L'''과 '''S''' 사이에서 전달될 수 있지만, 전체 각운동량 '''J''' = '''L''' + '''S'''는 보존된다. 두 전자를 가진 원자에서는 각 전자가 자체 각운동량 '''J'''1과 '''J'''2를 갖지만, 전체 각운동량 '''J''' = '''J'''1 + '''J'''2만 보존된다.[1]

이러한 상황에서, 가 모두 특정 값을 갖는 상태와 가 모두 특정 값을 갖는 상태 간의 관계를 아는 것이 유용하다. 후자의 네 개는 일반적으로 보존되기 때문이다. 이들 기저 사이를 변환하는 과정은 클레브쉬-고르단 계수를 통해 이루어진다.[1]

에 대한 양자수 간의 관계는 다음과 같다.[1]

'''J''' = '''L''' + '''S'''인 원자 또는 분자의 경우, 항 기호는 연산자 와 관련된 양자수를 나타낸다.[1]

5. 회전 연산자와의 관계

양자역학에서 각운동량은 회전 변환과 깊은 관련이 있다. 어떤 축 에 대한 각도 만큼의 회전 연산자 를 생각해보자. 일 때, 이 연산자는 항등 연산자에 가까워진다. 이때, 축 에 대한 각운동량 연산자 는 다음과 같이 정의된다.[26]

여기서 1은 항등 연산자이다. 회전 연산자는 덧셈에 대해 를 만족하므로, 다음 관계가 성립한다.[26]

간단히 말해, 총 각운동량 연산자는 양자계가 회전할 때 어떻게 변하는지를 나타낸다.

회전 연산자는 다음과 같이 세 종류로 나눌 수 있다.

- '''J'''와 관련된 연산자 ''R''은 전체 시스템을 회전시킨다.

- '''L'''과 관련된 연산자 ''R''spatial은 입자의 위치를 회전시키지만, 내부 스핀 상태는 바꾸지 않는다.

- '''S'''와 관련된 연산자 ''R''internal은 입자의 내부 스핀 상태를 회전시키지만, 위치는 바꾸지 않는다.

'''J'''가 전체 회전 연산자의 생성자인 것처럼, '''L'''과 '''S'''는 부분적인 회전 연산자의 생성자이다.

전체 회전은 위치를 회전시킨 후 내부 상태를 회전시키는 것과 같으므로, 다음 관계가 성립한다.

360° 회전은 항등 연산자일 것이라고 예상할 수 있지만, 양자역학에서는 총 각운동량 양자수가 반정수(1/2, 3/2 등)일 때는 이고, 정수일 때는 이다.[26] 이는 우주의 회전 구조가 고전역학의 3차원 회전 군 SO(3)가 아니라 SU(2)이기 때문이다. SU(2)는 작은 회전에서는 SO(3)와 같지만, 360° 회전은 0° 회전과 수학적으로 다르다.[26]

반면, 공간 구성의 360° 회전은 항상 이다. 즉, 연산자는 SO(3)의 구조를 가지는 반면, 과 는 SU(2)의 구조를 가진다.

식으로부터, 궤도 각운동량 양자수는 정수만 가능하다는 것을 알 수 있다.

해밀토니안 ''H''가 회전에 대해 불변이면, 즉 이면, 총 각운동량 '''J'''는 보존된다. 이는 뇌터 정리의 한 예이다.

''H''가 단일 입자에 대한 해밀토니안이고, 입자가 중심 퍼텐셜 안에 있을 때, 해당 입자의 총 각운동량이 보존된다. 또는 ''H''가 우주의 모든 입자와 장의 해밀토니안일 경우, 우주의 기본적인 물리 법칙이 방향에 관계없이 동일하므로 ''H''는 항상 회전 불변이고, 따라서 각운동량은 보존된다.

스핀이 없는 입자의 경우, '''J''' = '''L'''이므로 궤도 각운동량도 같은 상황에서 보존된다. 그러나 스핀이 0이 아니면, 스핀-궤도 상호작용 때문에 '''L'''은 보존되지 않을 수 있다.

5. 1. 리 군 및 리 대수와의 관계

각운동량 연산자는 SU(2) 및 SO(3) 리 군과 밀접하게 관련되어 있다. 궤도 각운동량 연산자는 벡터 연산자이며, 각 성분은 서로 다음과 같은 교환 관계를 갖는다:[3]이는 리 대수의 수학적 구조를 가지며, 이 경우 리 대수는 3차원에서의 회전에 관련된 SU(2) 또는 SO(3)이다.[26] 다른 각운동량 연산자(스핀 및 총 각운동량)에도 동일한 교환 관계가 적용된다:[26]

분자의 총 각운동량 '''F'''는 로브로닉(궤도) 각운동량 '''N''', 전자 스핀 각운동량 '''S''', 핵 스핀 각운동량 '''I'''의 합이다. Van Vleck에 의해 설명된 바와 같이,[6] 분자 고정 축을 기준으로 한 분자 로브로닉 각운동량의 성분은 공간 고정 축을 기준으로 한 성분과는 다른 교환 관계를 가진다.

6. 응용

각운동량은 원자, 분자, 핵 등의 구조와 성질을 이해하는 데 필수적인 개념이다.[27][28][29]

6. 1. 구면 좌표계에서의 각운동량

각운동량 연산자는 일반적으로 구면 대칭을 가진 문제를 구면 좌표계에서 풀 때 나타난다. 공간 표현에서의 각운동량은 다음과 같다.[27][28]{{lang|en|:}}영어

구면 좌표계에서 라플라스 연산자의 각 부분은 각운동량으로 표현될 수 있다. 이는 다음 관계를 이끌어낸다.

연산자 의 고유 상태를 찾기 위해 풀면, 다음을 얻는다.

{{lang|en|:}}

여기서

는 구면 조화 함수이다.[29]

7. 한국의 각운동량 연구

한국은 각운동량 관련 연구를 활발히 진행하고 있으며, 특히 응집물질 물리학, 핵물리학 분야에서 세계적인 연구 성과를 내고 있다. 한국원자력연구원, 고등과학원 등에서 관련 연구가 진행 중이다.

참조

[1]

서적

Introductory Quantum Mechanics

[2]

논문

What is spin?

https://www.academia[...]

1986-06-01

[3]

서적

Quantum Mechanics

Prentice Hall India

2004-02-01

[4]

서적

Principles of quantum mechanics

https://archive.org/[...]

Kluwer Academic / Plenum

1994

[5]

서적

Classical Mechanics, 3rd Edition

Addison-Wesley

2002

[6]

논문

The Coupling of Angular Momentum Vectors in Molecules

[7]

서적

Introduction to Quantum Mechanics

https://archive.org/[...]

Prentice Hall

[8]

문서

Goldstein et al, p. 410

[9]

서적

Quantum Theory of Atomic Spectra

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[10]

서적

Introduction to quantum mechanics: with applications to chemistry

https://books.google[...]

[11]

서적

Introduction to Quantum Mechanics

https://archive.org/[...]

Prentice Hall

[12]

서적

1935

[13]

서적

1935

[14]

서적

1935

[15]

서적

1935

[16]

서적

1935

[17]

서적

Quantum Mechanics: A Modern Development

World Scientific Publishing

1998

[18]

간행물

Critical comments on the quantization of the angular momentum: II. Analysis based on the requirement that the eigenfunction of the third component of the operator of the angular momentum must be a single valued periodic function

2020

[19]

논문

Fermion quasi-spherical harmonics

1999

[20]

간행물

Explicit Spin Coordinates

2008

[21]

논문

Rigid Particle and its Spin Revisited

2007

[22]

서적

Quantum Mechanics: A Modern Development

World Scientific Publishing

1998

[23]

웹사이트

On common eigenbases of commuting operators

https://ocw.mit.edu/[...]

2021-08-14

[24]

논문

Remark Concerning the Eigenvalues of Orbital Angular Momentum

1962

[25]

웹사이트

Spin Angular Momentum

https://pasayteninst[...]

2022-07-29

[26]

웹사이트

Lecture notes on rotations in quantum mechanics

http://bohr.physics.[...]

2012-01-13

[27]

서적

Quantum Mechanics

Springer Berlin Heidelberg

[28]

문서

Compare and contrast with the contragredient Spherical coordinate system#Kinematics|classical '''''L'''''.

[29]

서적

Modern Quantum Mechanics (2nd edition)

Pearson

2010

[30]

서적

On Angular Momentum

http://www.ifi.unica[...]

U.S. Atomic Energy Commission

1952

[31]

서적

Introductory Quantum Mechanics

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com