독일 육군 (독일 제국)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

독일 제국 육군은 독일 제국을 구성하는 각 주의 군대를 통합하여 창설되었으며, 프로이센 육군을 중심으로 조직되었다. 1871년 독일 제국 헌법에 따라 제국군으로 명칭이 변경되었으며, 황제가 통수권을 행사하고 프로이센 전쟁부와 대 참모 본부의 지원을 받았다. 바이에른, 작센, 뷔르템베르크 왕국은 자체 육군을 유지했으나, 전시에는 제국 육군에 통합되었다. 육군은 육군 감찰부, 군단, 사단, 연대로 구성되었으며, 예비군 제도를 통해 전쟁 시 신속한 동원 태세를 갖추었다. 1914년에는 유럽에서 가장 큰 산업 기반을 바탕으로 항공기 산업과 긴밀히 협력했다. 제1차 세계 대전 중에는 공군을 창설했으나, 1919년 3월 6일 해체되고 임시 국방군으로 대체되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 독일 육군 (독일 제국) - 독일 육군사관학교

독일 육군사관학교는 독일 제국 시대로부터 이어져 온 군사 교육 기관으로, 독일군의 핵심 장교를 양성하며 여러 시대를 거쳤으나 제2차 세계 대전 이후 해체되었고, 현재는 사관후보생 제도를 통해 육군 장교를 선발 및 양성한다. - 독일 육군 (독일 제국) - 최상급육군지휘부

최상급육군지휘부는 독일 제국과 제2차 세계 대전 시기 독일군의 최고 사령부로서, 전시에는 황제의 지휘를 보좌하고 평시에는 각 왕국 군대의 자율성을 보장하는 역할을 수행했으며, 제1차 세계 대전 중에는 주요 지휘관들의 결정이 독일의 전쟁 수행에 큰 영향을 미쳤다. - 해산된 육군 - 국민혁명군

국민혁명군은 1924년 중국 국민당이 군벌 종식과 중국 통일을 위해 창설한 군사 조직으로, 쑨원의 삼민주의를 이념으로 소련의 지원을 받아 조직되었고, 북벌을 통해 중국 통일에 기여했으나, 이후 국공내전을 거치며 중화민국 국군으로 개편되었다. - 해산된 육군 - 경찰예비대

경찰예비대는 한국 전쟁으로 인한 주일 미군 철수 후 일본의 방위력 공백을 메우기 위해 1950년 창설된 준군사 조직으로, 치안 유지를 명목으로 했으나 사실상 군대 역할을 수행하며 이후 국가안전대를 거쳐 육상자위대의 전신이 되었다. - 1871년 설립 - 일본 제국 육군

일본 제국 육군은 1871년부터 시작되어, 청일 전쟁과 러일 전쟁에서 승리하며 동아시아의 패권을 장악했고, 2차 세계 대전에서 패전 후 해체되어 육상자위대가 창설되었다. - 1871년 설립 - 스미스 칼리지

스미스 칼리지는 소피아 스미스의 기증으로 1875년 개교한 매사추세츠 주 노샘프턴 소재 사립 여자대학교로, 아름다운 캠퍼스와 리베랄 아츠 교육, 인문학 분야의 우수성, 진보적 가치 추구, 그리고 5개 대학과의 협력 등으로 명문 대학으로 인정받고 있다.

2. 연방과 제국 육군

독일 제국을 구성하는 각 주는 자체 군대를 보유했다. 나폴레옹 전쟁 이후 결성된 독일 연방 내에서 각 주는 분쟁 발생 시 연방에 제공할 특정 부대를 유지할 책임이 있었다. 이러한 부대가 함께 작전할 때, 이들은 연방군(Bundesheerde)으로 알려졌다. 연방군은 1800–1899년 전쟁 목록의 여러 분쟁, 예를 들어 1848년부터 1852년까지의 제1차 슐레스비히 전쟁 동안 기능을 수행했다. 그러나 1864년의 제2차 슐레스비히 전쟁 당시 연방의 주요 세력인 오스트리아 제국과 프로이센 왕국 사이에 긴장이 고조되었고, 1866년 프로이센-오스트리아 전쟁 이후 독일 연방은 해체되었다.[8]

프로이센은 북독일 연방을 결성했으며, 이 조약은 연방군과 연방 해군(Bundesmarinede 또는 Bundeskriegsmarinede)의 유지를 규정했다.[8] 군사 의무에 관한 추가 법률 또한 이러한 용어를 사용했다.[9] 북독일 연방과 회원국 간에 협약(일부는 나중에 수정됨)이 체결되어, 전쟁 시 해당 군대가 프로이센 육군에 종속되고 훈련, 교리, 장비에 대한 통제권을 프로이센 육군에 부여했다.

1870년 프랑스-프로이센 전쟁 발발 직후, 북독일 연방은 연방의 회원국이 아닌 국가, 즉 바이에른 왕국, 뷔르템베르크 왕국, 바덴 대공국과 군사 문제에 관한 협약을 체결했다. 이러한 협약과 1871년 비스마르크 헌법을 통해 제국군(Reichsheerde)이 창설되었다. 1871년 4월 16일자 독일 제국 헌법은 북독일 연방 헌법에서 연방군에 대한 언급을 제국군(Reichsheerde) 또는 독일 육군(Deutsches Heerde)으로 변경했다.[10]

독일 제국은 1871년 근대 국민 국가적인 요소를 가진 국가로 통일되었지만, 독일 제국 헌법에 명시된 대로 프로이센 왕국을 중심으로 한 국가 연합이었으며, 바이에른 왕국, 작센 왕국 등의 기존 지방 권력이 그대로 존속했다. 전시 통수권은 황제에게 위임되었으나, 그 외의 군정에 관한 권한 대부분은 1871년 이후에도 영방에 남아 있었고, 독일 제국 육군성 같은 군정을 통일적으로 다루는 기관은 특별히 존재하지 않았다.

바이에른 육군, 작센 왕립 육군, 뷔르템베르크 육군 왕국의 분견대는 반자율성을 유지했으며, 프로이센 육군은 제국의 다른 주 군대에 대한 거의 완전한 통제권을 갖게 되었다.[11] 1871년 이후, 4개 왕국의 평시 육군은 비교적 뚜렷하게 유지되었다. "독일 육군"이라는 용어는 군사 형법과 같은 다양한 법적 문서에서 사용되었지만, 그 외에는 프로이센, 바이에른, 작센, 뷔르템베르크 육군은 고유한 정체성을 유지했다. 각 왕국은 자체 전쟁부를 가지고 있었고, 바이에른과 작센 왕국은 장교를 위한 자체 계급 및 선임자 명단을 발행했으며, 뷔르템베르크 명단은 프로이센 육군 계급 목록의 별도 장이었다. 뷔르템베르크 및 작센 부대는 프로이센 시스템에 따라 번호가 매겨졌지만 바이에른 부대는 자체 번호를 유지했다.

바이에른 왕국, 작센 왕국, 뷔르템베르크 왕국의 세 왕국은 독자적으로 여러 군단을 보유하고 있었으며, 바이에른 육군성을 비롯한 독자적인 육군성과 참모 본부도 존재했다. 이들 군단은 전시에는 '''독일 제국 육군'''으로 여겨졌지만 기본적으로는 "왕국의 군대"였으며, "제국의 군대"로서는 존재하지 않았다. 세 왕국의 국왕은 군단을 지휘하는 장군의 지위를 인정받았다.

프로이센에서는 1890년에 이르러서야 김나지움 출신자가 육군 사관 학교의 입학 자격자에 더해진 데 반해, 바이에른 등에서는 1860년대부터 아비투어 출신자에게도 육군 장교로 가는 길이 열려 있었다. 프로이센에서는 귀족 출신 장교가 많았던 반면, 남독일 제후국에서는 자유주의적인 사회적 구성이었다. 그러나 이러한 육군의 정신 문화적인 차이는 1890년대 이후 프로이센과 그 외 영방 모두에서 평준화되었다. 프로이센에서는 김나지움 출신자 외에도 전문적, 기술적인 직업 훈련을 받은 김나지움 출신자가 증가했다. 바이에른에서는 반대로 귀족 출신자가 늘어나는, 이른바 "프로이센화"가 진행되었다. 또한, 바이에른을 제외한 제후국의 육군 군단도 사실상 독일 제국의 육군 중 하나로 프로이센 육군으로 개편되어 갔다.

2. 1. 독일 연방군에서 독일 제국 육군으로

독일 제국을 구성하는 각 주는 자체 군대를 보유했다. 나폴레옹 전쟁 이후 결성된 독일 연방 내에서 각 주는 분쟁 발생 시 연방에 제공할 특정 부대를 유지할 책임이 있었다. 이러한 부대가 함께 작전할 때, 이들은 연방군(Bundesheerde)으로 알려졌다. 연방군은 1800–1899년 전쟁 목록의 여러 분쟁, 예를 들어 1848년부터 1852년까지의 제1차 슐레스비히 전쟁 동안 기능을 수행했다. 그러나 1864년의 제2차 슐레스비히 전쟁 당시 연방의 주요 세력인 오스트리아 제국과 프로이센 왕국 사이에 긴장이 고조되었고, 1866년 프로이센-오스트리아 전쟁 이후 독일 연방은 해체되었다.[8]

프로이센은 북독일 연방을 결성했으며, 이 조약은 연방군과 연방 해군(Bundesmarinede 또는 Bundeskriegsmarinede)의 유지를 규정했다. 군사 의무에 관한 추가 법률 또한 이러한 용어를 사용했다.[9] 북독일 연방과 회원국 간에 협약(일부는 나중에 수정됨)이 체결되어, 전쟁 시 해당 군대가 프로이센 육군에 종속되고 훈련, 교리, 장비에 대한 통제권을 프로이센 육군에 부여했다.

1870년 프랑스-프로이센 전쟁 발발 직후, 북독일 연방은 연방의 회원국이 아닌 국가, 즉 바이에른 왕국, 뷔르템베르크 왕국, 바덴 대공국과 군사 문제에 관한 협약을 체결했다. 이러한 협약과 1871년 비스마르크 헌법을 통해 제국군(Reichsheerde)이 창설되었다. 1871년 4월 16일자 독일 제국 헌법은 북독일 연방 헌법에서 연방군에 대한 언급을 제국군(Reichsheerde) 또는 독일 육군(Deutsches Heerde)으로 변경했다.[10]

독일 제국은 1871년 근대 국민 국가적인 요소를 가진 국가로 통일되었지만, 독일 제국 헌법에 명시된 대로 프로이센 왕국을 중심으로 한 국가 연합이었으며, 바이에른 왕국, 작센 왕국 등의 기존 지방 권력이 그대로 존속했다. 전시 통수권은 황제에게 위임되었으나, 그 외의 군정에 관한 권한 대부분은 1871년 이후에도 영방에 남아 있었고, 독일 제국 육군성 같은 군정을 통일적으로 다루는 기관은 특별히 존재하지 않았다.

바이에른 육군, 작센 왕립 육군, 뷔르템베르크 육군 왕국의 분견대는 반자율성을 유지했으며, 프로이센 육군은 제국의 다른 주 군대에 대한 거의 완전한 통제권을 갖게 되었다.[11] 1871년 이후, 4개 왕국의 평시 육군은 비교적 뚜렷하게 유지되었다. "독일 육군"이라는 용어는 군사 형법과 같은 다양한 법적 문서에서 사용되었지만, 그 외에는 프로이센, 바이에른, 작센, 뷔르템베르크 육군은 고유한 정체성을 유지했다. 각 왕국은 자체 전쟁부를 가지고 있었고, 바이에른과 작센 왕국은 장교를 위한 자체 계급 및 선임자 명단을 발행했으며, 뷔르템베르크 명단은 프로이센 육군 계급 목록의 별도 장이었다. 뷔르템베르크 및 작센 부대는 프로이센 시스템에 따라 번호가 매겨졌지만 바이에른 부대는 자체 번호를 유지했다.

바이에른 왕국, 작센 왕국, 뷔르템베르크 왕국의 세 왕국은 독자적으로 여러 군단을 보유하고 있었으며, 바이에른 육군성을 비롯한 독자적인 육군성과 참모 본부도 존재했다. 이들 군단은 전시에는 '''독일 제국 육군'''으로 여겨졌지만 기본적으로는 "왕국의 군대"였으며, "제국의 군대"로서는 존재하지 않았다. 세 왕국의 국왕은 군단을 지휘하는 장군의 지위를 인정받았다.

프로이센에서는 1890년에 이르러서야 김나지움 출신자가 육군 사관 학교의 입학 자격자에 더해진 데 반해, 바이에른 등에서는 1860년대부터 아비투어 출신자에게도 육군 장교로 가는 길이 열려 있었다. 프로이센에서는 귀족 출신 장교가 많았던 반면, 남독일 제후국에서는 자유주의적인 사회적 구성이었다. 그러나 이러한 육군의 정신 문화적인 차이는 1890년대 이후 프로이센과 그 외 영방 모두에서 평준화되었다. 프로이센에서는 김나지움 출신자 외에도 전문적, 기술적인 직업 훈련을 받은 김나지움 출신자가 증가했다. 바이에른에서는 반대로 귀족 출신자가 늘어나는, 이른바 "프로이센화"가 진행되었다. 또한, 바이에른을 제외한 제후국의 육군 군단도 사실상 독일 제국의 육군 중 하나로 프로이센 육군으로 개편되어 갔다.

2. 2. 제국 육군의 구성

독일 제국을 구성하는 각 주는 자체 군대를 보유했다. 나폴레옹 전쟁 이후 결성된 독일 연방 내에서 각 주는 분쟁 발생 시 연방에 제공할 특정 부대를 유지할 책임이 있었다. 이러한 부대가 함께 작전할 때, 이들은 연방군(Bundesheerde)으로 알려졌다.[8] 연방군은 1800–1899년 전쟁 목록의 여러 분쟁, 예를 들어 1848년부터 1852년까지의 제1차 슐레스비히 전쟁 동안 기능을 수행했다. 그러나 1864년의 제2차 슐레스비히 전쟁 당시 연방의 주요 세력인 오스트리아 제국과 프로이센 왕국 사이에 긴장이 고조되었고, 1866년 프로이센-오스트리아 전쟁 이후 독일 연방은 해체되었다.프로이센은 북독일 연방을 결성했으며, 이 조약은 연방군과 연방 해군(Bundesmarinede 또는 Bundeskriegsmarinede)의 유지를 규정했다.[8] 군사 의무에 관한 추가 법률 또한 이러한 용어를 사용했다.[9] 북독일 연방과 회원국 간에 협약(일부는 나중에 수정됨)이 체결되어, 전쟁 시 해당 군대가 프로이센 육군에 종속되고 훈련, 교리, 장비에 대한 통제권을 프로이센 육군에 부여했다.

1870년 프랑스-프로이센 전쟁 발발 직후, 북독일 연방은 연방의 회원국이 아닌 국가, 즉 바이에른 왕국, 뷔르템베르크 왕국, 바덴 대공국과 군사 문제에 관한 협약을 체결했다. 이러한 협약과 1871년 독일 제국 헌법을 통해 제국군(Reichsheerde)이 창설되었다. 1871년 4월 16일자 독일 제국 헌법은 북독일 연방 헌법에서 연방군에 대한 언급을 제국군(Reichsheerde) 또는 독일 육군(Deutsches Heerde)으로 변경했다.[10]

바이에른 육군, 작센 왕립 육군, 뷔르템베르크 육군 왕국의 분견대는 반자율성을 유지했으며, 프로이센 육군은 제국의 다른 주 군대에 대한 거의 완전한 통제권을 갖게 되었다.[11] 1871년 이후, 4개 왕국의 평시 육군은 비교적 뚜렷하게 유지되었다. "독일 육군"이라는 용어는 군사 형법과 같은 다양한 법적 문서에서 사용되었지만, 그 외에는 프로이센, 바이에른, 작센, 뷔르템베르크 육군은 고유한 정체성을 유지했다.[11] 각 왕국은 자체 전쟁부를 가지고 있었고, 바이에른과 작센 왕국은 장교를 위한 자체 계급 및 선임자 명단을 발행했으며, 뷔르템베르크 명단은 프로이센 육군 계급 목록의 별도 장이었다. 뷔르템베르크 및 작센 부대는 프로이센 시스템에 따라 번호가 매겨졌지만 바이에른 부대는 자체 번호를 유지했다.

독일 제국은 각기 독자적인 전쟁 전통을 가진 38개의 공국과 왕국으로 구성되었다. 통합된 독일 제국의 새로운 군대는 표면상 "독일"군으로, 대부분의 주 병력은 프로이센 육군에 통합되어 복무했지만, 바이에른 육군, 작센 육군, 뷔르템베르크 육군은 독립적인 국가 군대로 남아 있었다.

그럼에도 불구하고, 전쟁 시에는 이들 모두가 황제와 독일 국가에 충성을 맹세했다.[19] 그러나 조직적으로는 구별되어, 지배적인 프로이센의 도움 없이 자체 부대를 소집할 수 있었다.[20] 별도의 구성원들로 구성된 연대와 부대도 현지에서 모집되었으며, 종종 서로 독립적으로 번호가 매겨졌다.

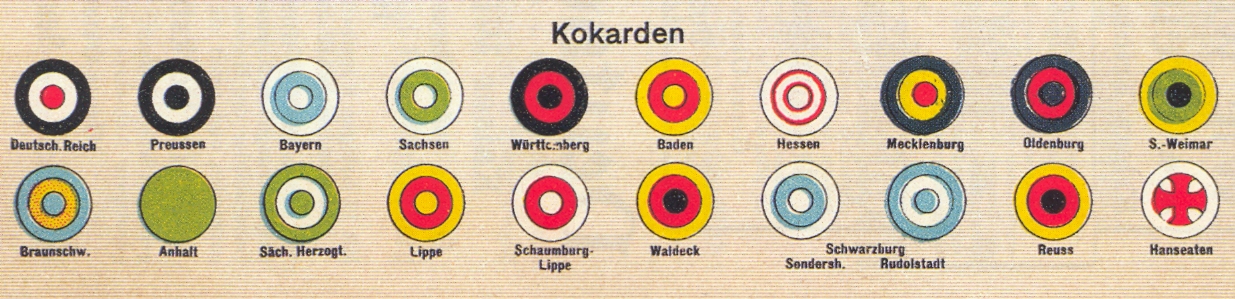

언급된 군대는 시간이 지남에 따라 차이가 줄어들었지만, 독특한 제복을 착용했으며, 부대의 출신은 20세기 초까지 계급장의 색상으로 제복에 표시되었다. 또한 머리 장식에 서로 다른 코케이드를 부착했다. 황제 코케이드가 모자 위에 주 코케이드 위에 착용되었고, 헬멧과 더 전문적인 머리 장비의 오른쪽(주 코케이드가 왼쪽에 위치)에 착용되었다.

독일 제국은 1871년에 근대 국민 국가적인 요소를 가진 국가로 통일되었다. 하지만 제국은 제정된 헌법(독일 제국 헌법)에 명시된 대로 프로이센 왕국을 중심으로 한 국가 연합이었으며, 바이에른 왕국, 작센 왕국 등의 기존 지방 권력이 그대로 존속했다. 이는 육군에서도 마찬가지였지만, 헌법상 전시 통수권은 프로이센 국왕 및 독일 황제에게 위임되었다. 그러나 그 외의 군정에 관한 권한의 대부분은 1871년 이후에도 영방에 남아 있었고, 독일 제국 육군성 같은 군정을 통일적으로 다루는 기관도 특별히 존재하지 않았다.

또한 바이에른 왕국, 작센 왕국, 뷔르템베르크 왕국의 세 왕국은 독자적으로 여러 군단을 보유하고 있었으며, 바이에른 육군성을 비롯한 독자적인 육군성과 참모 본부도 존재했다. 이들 군단은 전시에는 '''독일 제국 육군'''으로 여겨졌지만 기본적으로는 "왕국의 군대"였으며, "제국의 군대"로서는 존재하지 않았다. 세 왕국의 국왕은 군단을 지휘하는 장군의 지위를 인정받았다. 게다가, 이들 구 영방의 군대의 중핵을 담당하는 장교단은 일찍부터 프로이센 등과 비교해 재산 시민 등 상층 중산 계급이 대부분이었다.

3. 지휘 체계

독일 제국 육군(바이에른 병력 제외)의 사령관은 카이저였다. 그는 군사 내각의 지원을 받았으며, 프로이센 전쟁부와 대 참모 본부를 통해 통제력을 행사했다. 참모 총장은 카이저의 주요 군사 고문이자 제국에서 가장 강력한 군사 인물이 되었다. 바이에른은 자체 전쟁부와 참모 총장을 유지했지만, 프로이센 참모 본부와 계획을 조율했다. 작센 또한 자체 전쟁부와 참모 본부를 유지했으며, 뷔르템베르크도 전쟁부와 참모 본부를 유지했다.

프로이센 육군의 지휘 체계는 나폴레옹 전쟁에서 프로이센이 겪은 패배 이후 개혁되었다. 군사 분야를 지배했던 독일 귀족 개인의 무술 능력에 주로 의존하기보다는, 프로이센 육군은 리더십, 조직 및 계획의 우수성을 보장하기 위한 변화를 시행했다. 군사적 우수성을 제도화하려는 참모 본부 시스템이 주요 결과였다. 이 시스템은 하위 계층에서 군사적 재능을 식별하고, 사단, 군단 및 상위 참모를 거쳐 육군의 최고 계획 기관인 대 참모 본부에 이르기까지 학문적 훈련과 실무 경험을 통해 이를 철저히 개발하고자 했다. 평시와 전시 모두에서 계획 및 조직 업무를 제공했다. 통일 전쟁에서 전투력을 입증한 프로이센 참모 본부는 독일 제국이 형성되면서 독일 육군에서 프로이센이 주도적인 역할을 맡게 됨에 따라 독일 참모 본부가 되었다.

3. 1. 황제와 군사 내각

독일 제국 육군(바이에른 병력 제외)의 사령관은 카이저였다. 그는 군사 내각의 지원을 받았으며, 프로이센 전쟁부와 대 참모 본부를 통해 통제력을 행사했다. 참모 총장은 카이저의 주요 군사 고문이자 제국에서 가장 강력한 군사 인물이 되었다. 바이에른은 자체 전쟁부와 참모 총장을 유지했지만, 프로이센 참모 본부와 계획을 조율했다. 작센 또한 자체 전쟁부와 참모 본부를 유지했으며, 뷔르템베르크도 전쟁부와 참모 본부를 유지했다.프로이센 육군의 지휘 체계는 나폴레옹 전쟁에서 프로이센이 겪은 패배 이후 개혁되었다. 군사 분야를 지배했던 독일 귀족 개인의 무술 능력에 주로 의존하기보다는, 프로이센 육군은 리더십, 조직 및 계획의 우수성을 보장하기 위한 변화를 시행했다. 군사적 우수성을 제도화하려는 참모 본부 시스템이 주요 결과였다. 이 시스템은 하위 계층에서 군사적 재능을 식별하고, 사단, 군단 및 상위 참모를 거쳐 육군의 최고 계획 기관인 대 참모 본부에 이르기까지 학문적 훈련과 실무 경험을 통해 이를 철저히 개발하고자 했다. 평시와 전시 모두에서 계획 및 조직 업무를 제공했다. 통일 전쟁에서 전투력을 입증한 프로이센 참모 본부는 독일 제국이 형성되면서 독일 육군에서 프로이센이 주도적인 역할을 맡게 됨에 따라 독일 참모 본부가 되었다.

3. 2. 참모 본부의 역할

독일 제국 육군(바이에른 병력 제외)의 사령관은 카이저였다. 그는 군사 내각의 지원을 받았으며, 프로이센 전쟁부와 대 참모 본부를 통해 통제력을 행사했다. 참모 총장은 카이저의 주요 군사 고문이자 제국에서 가장 강력한 군사 인물이 되었다. 바이에른은 자체 전쟁부와 참모 총장을 유지했지만, 프로이센 참모 본부와 계획을 조율했다. 작센 또한 자체 전쟁부와 참모 본부를 유지했으며, 뷔르템베르크 전쟁부와 참모 본부 역시 계속 존재했다.프로이센 육군의 지휘 체계는 나폴레옹 전쟁에서 프로이센이 겪은 패배 이후 개혁되었다. 군사 분야를 지배했던 독일 귀족 개인의 무술 능력에 주로 의존하기보다는, 프로이센 육군은 리더십, 조직 및 계획의 우수성을 보장하기 위한 변화를 시행했다. 군사적 우수성을 제도화하려는 참모 본부 시스템이 주요 결과였다. 이 시스템은 하위 계층에서 군사적 재능을 식별하고, 사단, 군단 및 상위 참모를 거쳐 육군의 최고 계획 기관인 대 참모 본부에 이르기까지 학문적 훈련과 실무 경험을 통해 이를 철저히 개발하고자 했다. 평시와 전시 모두에서 계획 및 조직 업무를 제공했다. 통일 전쟁에서 전투력을 입증한 프로이센 참모 본부는 독일 제국이 형성되면서 독일 육군에서 프로이센이 주도적인 역할을 맡게 됨에 따라 독일 참모 본부가 되었다.

3. 3. 외교 정책 결정에서의 군사적 역할

독일 제국에서 외교 관계는 재상과 외무부 장관의 책임이었지만, 독일 육군은 황제에게 별도로 보고했으며, 군사 동맹이나 전쟁이 문제될 때 외교 정책을 결정하는 데 점점 더 중요한 역할을 했다.[12] 외교적으로 독일은 외교 지부에 배속된 프로이센식 무관 제도를 활용하여 재능있는 젊은 장교들을 해당 국가의 강점, 약점 및 군사 능력을 평가하도록 임명했다. 그들은 면밀한 관찰, 대화, 그리고 유료 요원들을 활용하여 군사 계획자들에게 상당한 이점을 제공하는 매우 양질의 보고서를 작성했다.[13] 군 참모는 점점 더 강력해졌고, 전쟁 장관의 역할을 줄였으며, 외교 정책 결정에 점점 더 많은 영향력을 행사했다.1871년부터 1890년까지 제국 재상이었던 오토 폰 비스마르크는 외교 문제에 대한 군부의 간섭에 불쾌감을 느꼈다.[14] 예를 들어, 1887년에는 황제에게 러시아에 선전포고를 하도록 설득하려 했고, 오스트리아-헝가리가 러시아를 공격하도록 부추기기도 했다. 비스마르크는 군대를 통제하지 못했지만, 격렬하게 불만을 제기했고, 군 지도자들은 물러섰다.[14] 1905년, 제1차 모로코 위기가 국제 정치를 뒤흔들 때, 참모총장 알프레트 폰 슐리펜은 프랑스에 대한 예방 전쟁을 요구했다. 1914년 7월 위기의 결정적인 순간에, 참모총장 헬무트 폰 몰트케는 황제나 재상에게 알리지 않고, 오스트리아-헝가리의 상대에게 즉시 러시아를 상대로 동원하라고 조언했다.[14] 제1차 세계 대전 동안, ''야전원수'' 파울 폰 힌덴부르크는 점점 더 외교 정책을 결정하고 황제와 직접 협력했으며, 실제로 그의 의사 결정에 영향을 미쳐 재상과 문관들을 알 수 없게 만들었다. 역사가 고든 A. 크레이그는 1914년의 결정적인 결정들이 "군인들에 의해 내려졌으며, 그들은 결정을 내릴 때 정치적 고려 사항을 거의 완전히 무시했다"고 말한다.[14]

4. 구조

카이저는 군대에 대한 완전한 통제권을 가지고 있었지만, 그 조직은 매우 복잡했다.[15]

평시의 독일 제국 육군은 육군 감찰부(아르미-인스펙치온/Armee-Inspektionde), 군단(아르미코릅스/Armeekorpsde), 사단, 연대, 이렇게 네 가지 기본 수준으로 나뉘었다. 전시에는 육군 감찰부의 참모들이 야전군 사령부를 구성하여 군단과 예하 부대를 통제했다. 제1차 세계 대전 중에는 육군 집단(헤레스그루페/Heeresgruppede)이라는 더 높은 지휘 계층이 창설되었다. 각 육군 집단은 여러 야전군을 통제했다.

독일 황제는 군의 대원수로서 통수권 보유자였지만, 독일 제국 육군은 매우 복잡한 조직 구조를 가지고 있었다. 독일 제국 육군의 기본적인 평시 조직 구조는 육군 감찰부(Armee-Inspektion), 군단(Armeekorps), 사단, 연대였다. 전시에는 육군 감찰관이 군단과 예하 부대를 관리하는 군 지휘관을 결성했다. 제1차 세계 대전 중에 보다 상위 지휘 계층인 야전군 집단(Heeresgruppe)이 창설되었다. 각 야전군 집단은 여러 야전군을 지휘했다.

== 육군 감찰부 ==

독일은 군 관할구역으로 나뉘었으며, 각 관할구역은 3개 또는 4개의 군단을 감독했다. 1871년에는 5개였으며, 1907년에서 1913년 사이에 3개가 더 추가되었다.[16]

- 제1군 관할구역: 단치히에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제8군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제2군 관할구역: 베를린에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제3군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제3군 관할구역: 하노버에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제2군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제4군 관할구역: 뮌헨에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제6군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제5군 관할구역: 카를스루에에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제7군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제6군 관할구역: 슈투트가르트에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제4군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제7군 관할구역: 베를린에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제5군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제8군 관할구역: 자르브뤼켄에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제1군이 됨 (1914년 8월 2일)

독일 황제는 군의 대원수로서 통수권 보유자였지만, 독일 제국 육군은 매우 복잡한 조직 구조를 가지고 있었다. 독일 제국 육군의 기본적인 평시 조직 구조는 육군 감찰부(Armee-Inspektion), 군단(Armeekorps), 사단, 연대였다. 전시에는 육군 감찰관이 군단과 예하 부대를 관리하는 군 지휘관을 결성했다. 제1차 세계 대전 중에 보다 상위 지휘 계층인 야전군 집단(Heeresgruppe)이 창설되었다. 각 야전군 집단은 여러 야전군을 지휘했다.

== 군단 ==

독일 제국 육군의 기본 편성 부대는 군단(독일어: Armeekorps)이었다. 군단은 2개 이상의 사단과 다양한 지원 부대로 구성되어 특정 지역을 관할했다. 군단은 또한 군단 관할 구역 내의 예비군과 향토방위군/Landwehrde을 관리할 책임이 있었다.[17] 1914년까지 프로이센 관할 하에 21개의 군단 관할 구역과 3개의 바이에른 육군 군단이 있었다. 지역 군단 외에도 정예 프로이센 근위 부대를 통제하는 근위군단(독일어: Gardecorps)이 있었다.[17] 군단은 일반적으로 경보병(독일어: Jäger) 대대, 중포병(독일어: Fußartillerie) 대대, 공병 대대, 전신 대대, 그리고 수송 대대를 포함했다.[17] 일부 군단 지역은 요새 부대도 갖추고 있었으며, 25개 군단 각각에는 6대의 비무장 "A" 또는 "B"급 2인승 정찰기를 갖춘 야전 항공 부대(독일어: Feldflieger Abteilung)가 배속되었다.[17]

전시에는 육군 군단이 기동 전술 부대가 되었고, 기병 감찰부에서 4개의 고위 기병 사령부/Höhere Kavallerie-Kommandode가 편성되었는데, 이는 군단과 동등하며 2개의 기병 사단으로 구성되었다.

과거 군단이 관할하던 지역은 각각 군관구/Wehrkreisde(때로는 군단 지역으로 번역됨)의 책임이 되었다. 군관구는 예비군과 신병의 훈련 및 징집을 감독했다. 원래 각 군관구는 육군 군단과 연결되어 있었으며, 따라서 제1군관구는 제1군단이 관할하던 지역을 인수하고 동일한 부대에 보충병을 보냈다. 처음 편성된 16개의 예비 군단도 동일한 패턴을 따랐다. 그러나 후방 지역과 최전선 부대 간의 이러한 연결은 전쟁이 진행됨에 따라 끊어졌고, 이후 군단은 독일 전역에서 온 병력으로 편성되었다.

독일 황제는 군의 대원수로서 통수권 보유자였지만, 독일 제국 육군은 매우 복잡한 조직 구조를 가지고 있었다. 독일 제국 육군의 기본적인 평시 조직 구조는 육군 감찰부(Armee-Inspektion), 군단(Armeekorps), 사단, 연대였다. 전시에는 육군 감찰관이 군단과 예하 부대를 관리하는 군 지휘관을 결성했다. 제1차 세계 대전 중에 보다 상위 지휘 계층인 야전군 집단(Heeresgruppe)이 창설되었다. 각 야전군 집단은 여러 야전군을 지휘했다.

== 사단 ==

기본 전술 편성은 사단이었다. 표준 독일 제국 사단은 다음과 같이 구성되었다.

- 사단 사령부

- 각각 사단 사령부와 2개 연대로 구성된 2개의 보병 여단 (정규 보병 또는 경보병)

- 사단 사령부와 2개 연대로 구성된 기병 여단

- 사령부와 2개 연대로 구성된 포병 여단

- 사단 사령부 휘하의 전투 지원 및 지원 연대

군단 관할 구역의 사단 중 하나는 일반적으로 군단의 란트베어/Landwehrde 지역 (란트베어베치르크/Landwehrbezirkde)도 관리했다. 1914년에는 근위 군단 (2개의 근위 사단과 1개의 근위 기병 사단) 외에도 프로이센 육군에 42개의 정규 사단 (4개의 작센 사단과 2개의 뷔르템베르크 사단 포함)과 바이에른 육군에 6개의 사단이 있었다.

이 사단들은 모두 1914년 8월에 동원되었다. 이들은 재편성되어 공병대와 기타 지원 부대를 군단으로부터 받았으며, 기병 사단을 편성하기 위해 대부분의 기병을 내주었다. 예비 사단도 편성되었고, 란트베어/Landwehrde 여단은 사단으로 통합되었으며, 교체 (에르자츠/Ersatzde) 부대에서 다른 사단이 편성되었다. 제1차 세계 대전이 진행되면서 추가 사단이 편성되었고, 전쟁 말에는 독일 육군의 구조에서 251개의 사단이 편성되거나 재편성되었다.

== 연대 ==

연대는 병사의 모집 기반이자 기본적인 전투 부대였다. 입대하면 병사는 보통 보충 또는 훈련 대대를 거쳐 연대에 들어가 기본 훈련을 받았다. 연대에는 보병, 기병, 포병의 세 가지 기본 유형이 있었다. 공병(전투 공병) 및 통신병과 같은 다른 특수 병과는 더 작은 지원 부대로 편성되었다. 연대는 또한 군대의 전통을 이어갔으며, 많은 경우 17세기와 18세기로 거슬러 올라갔다. 제1차 세계 대전 이후 연대 전통은 국방군/국방군de과 그 후계자인 국방군/국방군de에서 이어졌지만, 1945년에 전통의 고리가 끊어졌다.

각 독일 제국 보병 연대에는 사령부 부대, 3개 대대, 그리고 연대 병영에 배속된 훈련 대대가 있었다. 기병, 야전, 그리고 기마 포병 연대 역시 이와 유사하게 편성되었다. 독일 황제는 군의 대원수로서 통수권 보유자였지만, 독일 제국 육군은 매우 복잡한 조직 구조를 가지고 있었다. 독일 제국 육군의 기본적인 평시 조직 구조는 육군 감찰부(Armee-Inspektion), 군단(Armeekorps), 사단, 연대였다. 전시에는 육군 감찰관이 군단과 예하 부대를 관리하는 군 지휘관을 결성했다. 제1차 세계 대전 중에는 보다 상위 지휘 계층인 야전군 집단(Heeresgruppe)이 창설되었다. 각 야전군 집단은 여러 야전군을 지휘했다.

4. 1. 육군 감찰부

독일은 군 관할구역으로 나뉘었으며, 각 관할구역은 3개 또는 4개의 군단을 감독했다. 1871년에는 5개였으며, 1907년에서 1913년 사이에 3개가 더 추가되었다.[16]- 제1군 관할구역: 단치히에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제8군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제2군 관할구역: 베를린에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제3군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제3군 관할구역: 하노버에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제2군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제4군 관할구역: 뮌헨에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제6군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제5군 관할구역: 카를스루에에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제7군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제6군 관할구역: 슈투트가르트에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제4군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제7군 관할구역: 베를린에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제5군이 됨 (1914년 8월 2일)

- 제8군 관할구역: 자르브뤼켄에 본부를 두고, 동원령 발령 시 제1군이 됨 (1914년 8월 2일)

독일 황제는 군의 대원수로서 통수권 보유자였지만, 독일 제국 육군은 매우 복잡한 조직 구조를 가지고 있었다. 독일 제국 육군의 기본적인 평시 조직 구조는 육군 감찰부(Armee-Inspektion), 군단(Armeekorps), 사단, 연대였다. 전시에는 육군 감찰관이 군단과 예하 부대를 관리하는 군 지휘관을 결성했다. 제1차 세계 대전 중에 보다 상위 지휘 계층인 야전군 집단(Heeresgruppe)이 창설되었다. 각 야전군 집단은 여러 야전군을 지휘했다.

4. 2. 군단

독일 제국 육군의 기본 편성 부대는 군단(독일어: Armeekorps)이었다. 군단은 2개 이상의 사단과 다양한 지원 부대로 구성되어 특정 지역을 관할했다. 군단은 또한 군단 관할 구역 내의 예비군과 향토방위군/Landwehrde을 관리할 책임이 있었다.[17] 1914년까지 프로이센 관할 하에 21개의 군단 관할 구역과 3개의 바이에른 육군 군단이 있었다. 지역 군단 외에도 정예 프로이센 근위 부대를 통제하는 근위군단(독일어: Gardecorps)이 있었다.[17] 군단은 일반적으로 경보병(독일어: Jäger) 대대, 중포병(독일어: Fußartillerie) 대대, 공병 대대, 전신 대대, 그리고 수송 대대를 포함했다.[17] 일부 군단 지역은 요새 부대도 갖추고 있었으며, 25개 군단 각각에는 6대의 비무장 "A" 또는 "B"급 2인승 정찰기를 갖춘 야전 항공 부대(독일어: Feldflieger Abteilung)가 배속되었다.[17]전시에는 육군 군단이 기동 전술 부대가 되었고, 기병 감찰부에서 4개의 고위 기병 사령부/Höhere Kavallerie-Kommandode가 편성되었는데, 이는 군단과 동등하며 2개의 기병 사단으로 구성되었다.

과거 군단이 관할하던 지역은 각각 군관구/Wehrkreisde(때로는 군단 지역으로 번역됨)의 책임이 되었다. 군관구는 예비군과 신병의 훈련 및 징집을 감독했다. 원래 각 군관구는 육군 군단과 연결되어 있었으며, 따라서 제1군관구는 제1군단이 관할하던 지역을 인수하고 동일한 부대에 보충병을 보냈다. 처음 편성된 16개의 예비 군단도 동일한 패턴을 따랐다. 그러나 후방 지역과 최전선 부대 간의 이러한 연결은 전쟁이 진행됨에 따라 끊어졌고, 이후 군단은 독일 전역에서 온 병력으로 편성되었다.

독일 황제는 군의 대원수로서 통수권 보유자였지만, 독일 제국 육군은 매우 복잡한 조직 구조를 가지고 있었다. 독일 제국 육군의 기본적인 평시 조직 구조는 육군 감찰부(Armee-Inspektion), 군단(Armeekorps), 사단, 연대였다. 전시에는 육군 감찰관이 군단과 예하 부대를 관리하는 군 지휘관을 결성했다. 제1차 세계 대전 중에 보다 상위 지휘 계층인 야전군 집단(Heeresgruppe)이 창설되었다. 각 야전군 집단은 여러 야전군을 지휘했다.

4. 3. 사단

기본 전술 편성은 사단이었다. 표준 독일 제국 사단은 다음과 같이 구성되었다.- 사단 사령부

- 각각 사단 사령부와 2개 연대로 구성된 2개의 보병 여단 (정규 보병 또는 경보병)

- 사단 사령부와 2개 연대로 구성된 기병 여단

- 사령부와 2개 연대로 구성된 포병 여단

- 사단 사령부 휘하의 전투 지원 및 지원 연대

군단 관할 구역의 사단 중 하나는 일반적으로 군단의 란트베어/Landwehrde 지역 (란트베어베치르크/Landwehrbezirkde)도 관리했다. 1914년에는 근위 군단 (2개의 근위 사단과 1개의 근위 기병 사단) 외에도 프로이센 육군에 42개의 정규 사단 (4개의 작센 사단과 2개의 뷔르템베르크 사단 포함)과 바이에른 육군에 6개의 사단이 있었다.

이 사단들은 모두 1914년 8월에 동원되었다. 이들은 재편성되어 공병대와 기타 지원 부대를 군단으로부터 받았으며, 기병 사단을 편성하기 위해 대부분의 기병을 내주었다. 예비 사단도 편성되었고, 란트베어/Landwehrde 여단은 사단으로 통합되었으며, 교체 (에르자츠/Ersatzde) 부대에서 다른 사단이 편성되었다. 제1차 세계 대전이 진행되면서 추가 사단이 편성되었고, 전쟁 말에는 독일 육군의 구조에서 251개의 사단이 편성되거나 재편성되었다.

4. 4. 연대

연대는 병사의 모집 기반이자 기본적인 전투 부대였다. 입대하면 병사는 보통 보충 또는 훈련 대대를 거쳐 연대에 들어가 기본 훈련을 받았다. 연대에는 보병, 기병, 포병의 세 가지 기본 유형이 있었다. 공병(전투 공병) 및 통신병과 같은 다른 특수 병과는 더 작은 지원 부대로 편성되었다. 연대는 또한 군대의 전통을 이어갔으며, 많은 경우 17세기와 18세기로 거슬러 올라갔다. 제1차 세계 대전 이후 연대 전통은 국방군/국방군de과 그 후계자인 국방군/국방군de에서 이어졌지만, 1945년에 전통의 고리가 끊어졌다.각 독일 제국 보병 연대에는 사령부 부대, 3개 대대, 그리고 연대 병영에 배속된 훈련 대대가 있었다. 기병, 야전, 그리고 기마 포병 연대 역시 이와 유사하게 편성되었다. 독일 황제는 군의 대원수로서 통수권 보유자였지만, 독일 제국 육군은 매우 복잡한 조직 구조를 가지고 있었다. 독일 제국 육군의 기본적인 평시 조직 구조는 육군 감찰부(Armee-Inspektion), 군단(Armeekorps), 사단, 연대였다. 전시에는 육군 감찰관이 군단과 예하 부대를 관리하는 군 지휘관을 결성했다. 제1차 세계 대전 중에는 보다 상위 지휘 계층인 야전군 집단(Heeresgruppe)이 창설되었다. 각 야전군 집단은 여러 야전군을 지휘했다.

5. 예비군 제도

영국은 1860년대 자국 군대 개혁을 진행하면서 주요 유럽 국가의 군대를 조사했고, 프로이센 시스템이 최적이라고 판단했다.[21] 이 시스템은 1871년 이후 독일 제국 육군에도 이어져, 소규모의 전문 장교 및 부사관을 양성하고 전쟁 발발 시 신속하게 동원할 수 있는 대규모 예비군을 창설하는 결과를 낳았다.

프로이센 시스템은 현역 복무 3년과 예비군 복무 4년을 기준으로 했다.[22] 프로이센 상비군은 징집병 훈련을 위한 훈련 부대였으며, 평시 및 전시 조직이 사실상 동일했다.[22] 프로이센은 행정 및 징병을 위해 군단 지구로 나뉘었고, 전쟁 발발 시 지구의 지휘 조직이 야전 군단이 되었다.[22] 육군과 징병의 지역화는 지구에 '자신'의 군단에 대한 자부심과 관심을 갖게 했다.[22]

Barnett(1970)에 따르면, 모든 청년은 18세에 징집되었으며 상류층은 장교가 되었다.[21]

6. 산업 기반

1914년 독일 제국은 유럽 대륙에서 가장 큰 산업 기반을 갖추고 있었으며, 전 세계적으로는 영국과 미국에 이어 세 번째로 큰 규모였다.[23] 당시 독일 제국의 산업 생산량은 전 세계 산업 생산량의 12%를 차지했다.[23] 독일 제국 육군은 제1차 세계 대전에서 산업계와 긴밀히 협력했으며, 특히 급변하는 항공기 산업에 중점을 두었다.[23]

육군은 가격과 노동력 면제를 설정하고, 신용과 원자재 공급을 규제했으며, 기업 간의 상호 라이선스를 허용하기 위해 특허권을 제한하고, 노사 관계를 감독했다.[23] 그 결과 항공기 산업은 매우 빠르게 성장했고, 고품질 항공기를 대량으로 생산할 수 있었으며, 최고의 기계공을 끌어들이는 높은 임금을 제공할 수 있었다.[23] 그러나 항공기 산업 외에 육군의 나머지 전시 경제 규제는 대체로 비효율적이었다.[23]

7. 공군

독일 제국 육군의 공군(Luftstreitkräfte)은 1916년 10월 이전에는 독일 제국 육군 항공대/Die Fliegertruppen des deutschen Kaiserreichesde로 알려졌으며,[24] 제1차 세계 대전 동안 독일 육군의 육상 항공 부대였다. "공군"과 매우 유사한 의미를 지니지만, 전쟁 기간 동안 독일 육군의 일부로 유지되었다. 독일 제국 해군(Kaiserliche Marine)은 육군 공군(Luftstreitkräfte)과 별도로 독자적인 ''해군 항공 부대'' (Marine-Fliegerabteilung)를 보유했다.

8. 계급

1871년부터 1914년까지의 독일 육군은 구성 국가들의 다양한 전통과 군 계급을 물려받아 연방군이 되었다. 비평가들은 육군의 장교단이 융커 귀족에 의해 지배받았고, 평민들은 낮은 명성의 병과로 밀려났다고 믿었다. 그러나 1890년대에 이르러 최고위 계급은 재능 있는 평민들에게 개방되었다.[25][26]

장교의 계급장은 다음과 같다.

부사관 및 병의 계급장은 다음과 같다.

9. 해체

참조

[1]

서적

Militair-Strafgesetzbuch vom 20. Juni 1872

https://books.google[...]

Gesetz-Sammlung für das Deutsche Reich, 1867 bis 1883, incl.

1884

[2]

서적

World Without Civilization: Mass Murder and the Holocaust, History and Analysis

https://books.google[...]

University Press of America

2022-05-20

[3]

웹사이트

documentArchiv.de – Verfassung des Deutschen Reichs

http://www.documenta[...]

2007-07-20

[4]

서적

The Occupation of the Rhineland

HMSO

[5]

서적

German Aircraft of the First World War

Putnam

[6]

간행물

The Inter-Allied Debts

1924

[7]

서적

Militair-Strafgesetzbuch vom 20. Juni 1872

https://books.google[...]

Gesetz-Sammlung für das Deutsche Reich, 1867 bis 1883, incl.

1884

[8]

웹사이트

documentArchiv.de – Verfassung des Norddeutschen Bundes (16.04.1867)

http://www.documenta[...]

2007-07-20

[9]

웹사이트

documentArchiv.de – Gesetz, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienste (09.11.1867)

http://www.documenta[...]

2007-07-20

[10]

웹사이트

documentArchiv.de – Verfassung des Deutschen Reichs

http://www.documenta[...]

2007-07-20

[11]

웹사이트

Militär-Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich

http://www.documenta[...]

2007-07-20

[12]

문서

The politics of the Prussian army 1640–1945

1955

[13]

논문

Spies and diplomats in Bismarck's Germany: collaboration between military intelligence and the Foreign Office, 1871–1881.

[14]

문서

[15]

논문

Looking Glass: German Strategic Planning before 1914

[16]

서적

Stellenbesetzung der deutschen Heere 1815–1939

Biblio Verlag

1993

[17]

서적

Early German Aces of World War I

Osprey Publishing Ltd.

2006

[18]

문서

2015

[19]

서적

Fighting the Somme

2017

[20]

문서

2017

[21]

논문

The Kishū Army and the Setting of the Prussian Model in Feudal Japan, 1860–1871

[22]

서적

Britain and her Army 1509–1970: A Military, Political and Social Survey

1970

[23]

논문

Industrialization Mobilization in World War I: The Prussian Army and the Aircraft Industry

[24]

문서

[25]

논문

Junkers and Others: The Rise of Commoners in the Prussian Army, 1871–1914

[26]

논문

The Political Soldiers of Bismarck's Germany: Myths and Realities

https://www.jstor.or[...]

[27]

서적

The Occupation of the Rhineland

HMSO

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com