모멘트 규모

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

모멘트 규모는 지진의 크기를 나타내는 척도로, 지진 모멘트를 사용하여 정의된다. 1960년대에 사용되던 국지 규모와 표면파 규모가 대규모 지진의 규모를 정확하게 측정하지 못하는 문제를 해결하기 위해, 1970년대에 지진 모멘트와 규모의 관계를 바탕으로 개발되었다. 1979년 토마스 핸크스와 가나모리 히로오에 의해 공식화되었으며, 지진 모멘트의 특성에 따라 지진 규모의 크기에 관계없이 측정이 가능하다. 현재 중대형 지진의 규모를 측정하는 데 가장 표준적인 척도로 사용되며, 미국 지질조사국과 일본 기상청 등에서 활용하고 있다. 모멘트 규모는 지진 모멘트, 방출된 퍼텐셜 에너지, 복사 에너지 간의 관계를 통해 지진의 에너지 변화를 설명하며, 릭터 규모와 마찬가지로 로그 눈금을 따른다. 모멘트 규모를 측정하기 위해 다양한 방법이 개발되었으며, Mwb, Mwr, Mwc, Mww, Mwp, Mwpd 등과 같은 파생 단위가 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 지진 등급 - 지진 규모

지진 규모는 지진이 방출하는 에너지의 크기를 나타내는 절대적 척도로, 지진계 기록을 통해 결정되며, 규모 1 증가 시 에너지는 약 32배 증가하고 지진 발생 빈도는 약 10배 감소한다. - 지진 등급 - 실체파 규모

실체파 규모는 지진파 중 실체파인 P파와 S파를 이용하여 지진의 규모를 나타내는 척도로, mB, mb, mbLg 등이 있으며, 각각 특정 목적과 지역에 따라 활용된다. - 지진에 관한 - 해구형 지진

해구형 지진은 섭입대에서 판 경계면의 충상단층에서 발생하는 거대한 규모의 지진으로, 강력한 쓰나미를 동반하고 긴 시간 동안 강한 진동을 일으키며, 태평양과 인도양의 섭입대에서 주로 발생한다. - 지진에 관한 - 일본 부흥청

일본 부흥청은 동일본 대지진과 후쿠시마 원전 사고로부터의 부흥을 위해 2012년 설립되어 국가 재건 정책을 기획, 조정, 실행하고 지방 공공 단체를 지원하는 내각총리대신 직속 기관으로, 부흥대신이 이끌며 2031년까지 존속 예정이다. - 지진학 - 판 구조론

판 구조론은 암석권이 여러 개의 판으로 나뉘어 연약권 위를 이동하며 지진, 화산 활동, 산맥 형성 등의 지질학적 현상을 일으키는 이론으로, 1960년대 후반에 정립되어 해저 자기 줄무늬 패턴과 고지자기 자료로 뒷받침되며 지구과학의 핵심 이론으로 자리 잡았으나, 판 운동의 원동력에 대한 연구는 현재도 진행 중이다. - 지진학 - 진앙

진앙은 지진이 발생한 지표면의 지점을 의미하며, 지진파 분석을 통해 위치를 파악하고 지진 규모 및 피해 예측에 활용한다.

2. 역사

20세기 초만 하더라도 지진 발생, 지진파 생성 및 전파, 지각 파열 과정에 대한 이해가 부족하여, 최초의 지진 규모 척도는 경험적 분류 체계였다.[84] 1931년 일본 지진학자 와다치 기요가 지진파 최대 진폭이 진앙 거리에 따라 일정 비율로 감소함을 발견하면서 지진 규모 측정이 시작되었다.[85] 이후 미국 지진학자 찰스 릭터는 지진계 기록 진폭의 로그함수 단위 차이를 이용해 진앙 거리를 조정하고, 지진을 방출 에너지 추정치와 대략적으로 맞추는 "규모 단위"를 발견했다.[86]

국지 규모(ML)는 표면파가 크게 관측되는, 진앙 거리 100 - 600 km, 진원 깊이 15 km 이하의 얕은 천발지진에서 중간 규모 지진을 측정하는 전제였다. 그러나 깊이, 진앙 거리, 규모가 클수록 표면파가 줄어 국소 규모는 지진 규모를 과소평가한다. 이를 해결하기 위해 1945년 베노 구텐베르크가 표면파 규모(MS)를,[89] 1956년 구텐베르크와 릭터가 실체파 규모(mB)를 개발하고,[90] 여러 변형이 개발되었지만 포화 문제가 발생하였다.

지진 연구는 단층파열 사건 직접 관찰 불가, 지진파-근원 사건 설명 수학적 방법 개발의 어려움으로 난항을 겪었다. 초기 연구는 지진파와 동일 파형 생성 힘 체계 연구를 진행했다. 물체에 단일 힘 작용 시 저항을 넘는 힘은 물체를 움직인다('변환'). 반대 방향 두 힘은 상쇄되며, 힘이 같으면 순변환은 없지만, 다르면 물체는 응력을 받는다. 평행하지만 별개 작용선에서 두 힘 상쇄 시 물체는 회전력, 토크가 작용한다.

1923년 일본 지진학자 나카노 히로시는 특정 지진파형이 이중결합 모델로 설명됨을 보였다.[96] 이후 진원 모델링에 단일결합과 이중결합 모델이 30년 넘게 경쟁했다.[97] 일본은 이중결합설, 그 외 대부분 국가는 단일결합설을 지지했다.[98] 1963-64년, 지진 파열을 단층운동으로 모델링 시 지진학적 복사파 패턴이 이중결합 모델로만 설명 가능함이 증명되며 논쟁은 끝났다.[101]

1907년 비토 볼테라 공식화, 1927년 어거스터스 에드워드 호그 러브 발전 전위 이론이 필요했다.[106] 1951년 프랭크 네베로 확장, 러시아 지구물리학자 A. V. 베덴스카야가 지구 단층 적용을 증명했다.[108] 1956년 논문에서 연구팀은 전위 이론으로 지진 진원 메커니즘 일부 결정, 전위가 이중결합 이론과 같음을 증명했다.[109] 1964년 버리지와 노포프가 이중결합 이론과 탄성발발설 확립, 지진 물리 특징을 지진 모멘트와 연관시키는 기초를 제공했다.[112]

대부분 지진 규모 척도는 진원-표준 거리, 표준 주파수 지진파 진폭 측정, 비교 방식이라 지진 규모-물리 속성 연관이 어려웠다. 베노 구텐베르크와 찰스 릭터는 지진 복사 에너지 Es 추정 공식을 주장했다. 그러나 거대지진 지속 시간은 표면파 규모 Ms 측정 주기 20초보다 길어, 1960년 칠레 발디비아 지진(Mw9.5) 같은 거대지진 Ms가 8.2로 낮게 측정되었다.

1979년 행크스와 가나모리 히로오는 지진 모멘트 추정 공식 기반 새 규모 단위를 정의했다.[129]

2. 1. 릭터 규모: 최초의 지진 규모

20세기 초에는 지진 발생 원인과 지진파 전파에 대한 이해가 부족하여, 지진 규모는 경험적 방법에 의존하여 측정되었다.[84] 1931년 일본의 지진학자 와다치 기요는 지진파 최대 진폭이 거리에 따라 일정 비율로 감소한다는 사실을 발견하였다.[85]1935년 미국의 지진학자 찰스 릭터는 지진파 진폭의 로그함수 값을 이용하여 지진 규모를 나타내는 국지 규모(ML), 일명 '릭터 규모'를 개발하였다.[87] 릭터 규모는 진앙 거리 100-600km, 진원 깊이 15km 이하의 중간 규모 천발지진에서 표면파가 우세하다는 조건에서 개발되었다.

그러나 릭터 규모는 깊이가 깊거나, 거리가 멀거나, 규모가 클수록 표면파가 감소하여 규모를 과소평가하는 '포화' 문제가 발생하였다. 이 문제를 해결하기 위해 표면파 규모(MS, 1945년)[89], 실체파 규모(mB, 1956년)[90] 등 여러 규모가 개발되었으나, 여전히 포화 문제가 발생하였다. 특히 1970년대에 주로 사용된 표면파 규모는 MS8.0 인근에서 포화되어 1960년 발디비아 지진, 1964년 알래스카 지진과 같은 초거대지진의 에너지를 과소평가하였다.[91]

2. 2. 단일결합과 이중결합

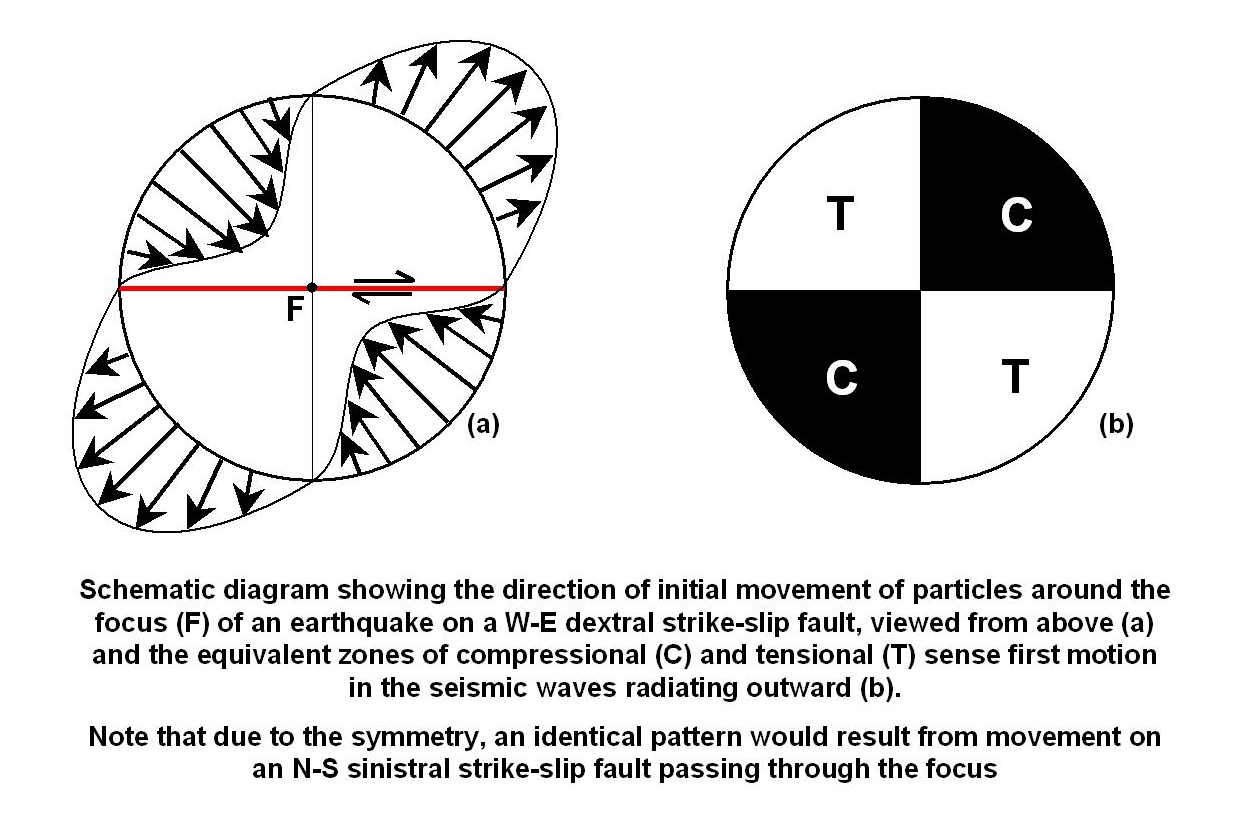

초기 지진 연구는 지진 발생 원인을 직접 관측하기 어렵고, 수학적 모델 개발도 쉽지 않아 어려움을 겪었다. 과학자들은 지진파와 동일한 파형을 생성하는 힘의 체계를 연구했는데, 이 과정에서 단일결합 모델과 이중결합 모델이 제시되었다. 단일결합은 물체에 하나의 힘이 작용하는 것이고, 이중결합은 서로 수직인 두 힘이 작용하는 것이다. 1923년 일본의 지진학자 나카노 히로시는 특정 지진파형이 이중결합 모델로 설명 가능함을 보였다. 이후 30년 이상 두 모델이 경쟁하였으나, 일본 지진학계를 제외한 대부분은 단일결합 모델을 지지하였다.

1963-1964년, 여러 연구를 통해 지진 발생 시 파열을 단층운동으로 모델링하면 지진학적 복사파 패턴이 이중결합 모델로만 설명 가능함이 증명되었다. 1966년 아키 게이이치는 1964년 니가타 지진에서 이중결합 기반 지진 모멘트가 관측된 물리적 단층운동으로 계산된 값과 일치함을 입증하였다.[102]

2. 3. 단층운동 이론

비토 볼테라가 1907년에 처음 공식화하고 어거스터스 에드워드 호그 러브가 1927년 발전시킨 전위 이론은 지진 연구에 중요한 발전을 가져왔다.[106] 1951년 프랭크 네베로는 이 이론을 확장하여 지구 단층에도 적용할 수 있음을 보였다.[108] 1956년, 연구팀은 전위 이론을 통해 지진의 진원 메커니즘 일부를 결정하고, 전위가 이중결합 이론과 동일함을 증명하였다.[109]1958년, J. A. 스테케테는 전위 이론을 지구물리학적 특징과 연결시켰다.[110] 1964년, 버리지와 노포프는 이중결합 이론과 탄성발발설을 확립하고 지진의 물리적 특징을 지진 모멘트와 연관시키는 기초를 제공하였다.[112] 이러한 연구들은 지진 발생 원인과 과정을 이해하는 데 크게 기여하였다.

2. 4. 지진 모멘트

지진 모멘트(M0)는 단층이 미끄러지고 지진이 발생한 면적을 측정한 값이다.[113] 지진 모멘트의 값은 지진의 이중결합 토크와 동등한 두 힘 각각의 토크값을 의미한다.[113] 지진 모멘트는 뉴턴 미터(N·m) 혹은 줄 단위로 표기하며, 구 CGS 단위계에서는 다인 센치미터(dyn-cm) 단위로 표기하기도 한다.[115]지진파를 이용해 지진 모멘트를 최초로 계산한 시점은 1964년 일본에서 니가타 지진이 발생했을 때 아키 게이이치의 계산이었다.[116] 아키 게이이치는 세계 표준 지진관측망(WWSSN)의 먼 지진관측소 데이터를 사용하여 장주기 지진파를 분석하여 지진의 등가 이중결합의 크기를 측정하였다.[117] 또한, 버리지와 노포프의 전위이론을 연구하여 단층이 미끄러진 폭, 방출한 에너지, 스트레스 강하(기본적으로 방출되는 퍼텐셜 에너지의 양)을 측정하였다.[118]

특히 게이이치는 지진의 지진 모멘트를 물리 매개변수와 연관시키는 유명한 아래 방정식을 개발하였다.

:

여기서 는 표면적 인 단층이 평균 의 거리만큼 전위할 때 강성도(혹은 전위 저항)을 의미한다. 현대에 와서는 를 "기하학적 모멘트" 혹은 "전위도"로 알려진 똑같은 값인 로 대체한다.[119] 위 방정식에 따르면 지진파에서 계산한 이중결합으로 도출한 지진 모멘트는 단층이 미끄러진 표면적과 미끄러진 양의 정보로 계산된 모멘트와 연관성이 높다는 사실을 알 수 있다. 1964년 니가타 지진의 경우 지진 모멘트를 통해 추정한 전위가 실제로 지질학적 분석을 통해 관측된 전위와 거의 일치하였다.[120]

지진 모멘트는 지각의 비탄성적인(강체 운동) 변위 혹은 왜곡을 일으키는 일, 정확히는 돌림힘의 크기를 가리키는 척도이다.[121] 즉 지진 모멘트는 지진으로 방출한 총 에너지와 큰 관련이 있다. 하지만 지진의 위력이나 잠재적인 파괴력은 (다른 요인들 중에서도) 총 에너지 중 얼마가 지진파로 변환되냐에 따라 달라진다.[122] 일반적인 지진은 총 에너지의 10% 이하가 지진파로 변환되며, 나머지 에너지는 암석을 파쇄하고 단층의 마찰력을 이기는 데 사용되며 열에너지 형태로 방출된다.[123]

그럼에도 지진 모멘트는 지진의 물리적인 크기를 다른 매개변수보다도 더욱 직접적으로 알려주는[124] 지진 규모의 가장 기본적인 척도이다.[125] 1975년 초에는 "가장 신뢰성 높게 결정되는 지진 발생원의 매개변수 중 하나"로 간주되었다.[126]

2. 5. 에너지를 따르는 모멘트 규모의 도입

기존의 지진 규모 척도는 지진의 물리적 속성과 직접 연결하기 어렵다는 문제가 있었다. 베노 구텐베르크와 찰스 릭터는 지진이 방출하는 복사 에너지(Es)를 추정하는 공식 (단위는 줄)를 제시했다. 그러나 1960년 발디비아 지진과 같이 매우 큰 거대지진의 경우 지진 지속 시간이 표면파 규모(Ms) 측정에 사용되는 표면파의 주기인 20초보다 길어 Ms 값이 실제보다 낮게 측정되는 문제가 발생했다.가나모리 히로오는 이러한 문제를 해결하기 위해 복사 에너지 추정치를 기반으로 새로운 규모 Mw를 정의했다. Mw = 2/3 log Es - 3.2 공식으로 계산되는 이 규모는 지진의 에너지와 더 직접적인 관련을 갖는다.

하지만 복사 에너지를 직접 측정하는 것은 기술적으로 매우 어렵기 때문에, 가나모리는 지진파 스펙트럼의 가장 낮은 주파수 영역을 이용하여 전체 스펙트럼을 추정하는 방법을 고안했다. 이 가장 낮은 주파수 영역의 점근선은 지진 모멘트(M0)로 특정할 수 있다. 지진 모멘트와 복사 에너지 간의 관계를 이용하여(Es ≈ M0 / (2 x 104), 여기서 Es 단위는 줄, M0 단위는 N·m) 가나모리는 최종적으로 모멘트 규모(Mw)를 다음과 같이 계산했다.

:

2. 6. 모멘트 규모

Moment magnitude scale영어는 지진의 크기를 나타내는 척도 중 하나로, 지진 모멘트를 기반으로 계산된다. 1979년 토마스 C. 행크스와 가나모리 히로오는 지진 모멘트 추정 공식에 기초하여 새로운 규모 단위 M = (log M0 - 9.05) / 1.5 (M0는 N·m 단위)를 정의하였다.[129] 이 공식은 1973년 대처와 행크스가 언급했던 국지 규모 ML과 지진 모멘트 M0의 관계와 매우 유사하다.[128]모멘트 규모는 현재 중대형 지진에서 지진의 규모를 측정하는 데 가장 표준적인 척도이지만,[130] 실제로는 지진 모멘트가 매우 작은 규모에서는 제대로 측정되지 않는 경우가 많아 작은 지진에서는 사용하기 어렵다. 미국 지질조사국에서는 모멘트 규모를 규모 Mw5.0 이상인 경우에만 사용하며, 그 이하의 규모는 릭터 규모 같은 다른 규모를 사용한다.[131]

언론에서는 규모 M4 이상의 지진을 보도할 때 '리히터 규모'라고 표현하는 경우가 많지만, 실제로는 모멘트 규모를 기준으로 발표되는 경우가 많다.[132][83]

3. 현재 사용처

모멘트 규모는 현재 중대형 지진에서 지진의 규모를 측정하는 데 사용하는 가장 표준적인 규모 척도이지만,[130] 지진 모멘트는 매우 작은 규모에서는 제대로 측정되지 않는 경우가 많아, 작은 지진에는 사용하기 곤란하다. 예를 들어 미국 지질조사국(USGS)에서는 Mw5.0 이상인 경우에만 모멘트 규모를 사용하며, 그 이하 규모는 국지 규모(릭터 규모) 등을 사용한다.[131]

언론에서도 M4 이상의 지진 발생 시 규모를 보도하는데, 이때 실제로는 기상기관이 모멘트 규모를 기준으로 발표하지만 '릭터 규모'로 잘못 보도하는 경우가 많다.[132][83]

4. 정의와 공식

모멘트 규모는 기호로 로 나타내며, 여기서 아래첨자 'w'는 기계적인 일(work)을 의미한다. 가나모리 히로오가 처음 정의한 모멘트 규모는 아래의 공식으로 구하는 무차원량이다.[133]

:

여기서 은 지진 모멘트로 그 단위는 다인 센티미터(10−7 N⋅m)이다.[133] 방정식에 있는 상수들은 국지 규모 및 표면파 규모와 같은 이전에 개발된 지진 규모와 그 값을 맞추고 일관성을 유지하기 위해 덧붙인 보정치이다. 따라서 규모 0의 미소지진은 1.2×109 N⋅m의 지진 모멘트를 가지며, 1960년 칠레 대지진 당시 모멘트 규모 M9.4-9.6의 지진 모멘트는 1.4×1023 N⋅m - 2.8×1023 N⋅m의 값이다.

규모와 에너지의 관계에서 규모가 1이 증가하면 진폭은 10배 정도 증가하고 에너지의 양은 약 32배 증가한다.

5. 지진 모멘트, 방출된 퍼텐셜 에너지와 복사에너지 간의 관계

지진 모멘트와 지진 발생 시 방출되는 에너지 사이의 관계는 여러 매개변수에 의존하며, 이 매개변수들은 지진마다 값이 달라질 수 있어 불확실성이 크다. 지각 내에는 변형력으로 인한 탄성 에너지와 중력 퍼텐셜 에너지 형태로 에너지가 축적된다.[134] 지진 발생 시 저장된 에너지 중 일부()는 암반 균열 과정에서 마찰력을 이겨내고 비탄성 변형을 일으키며 소모되는 에너지(), 열에너지(), 지진파로 복사되는 에너지()로 변환된다.[53]

지진으로 인한 퍼텐셜 에너지 강하()는 지진 모멘트와 대략 다음 공식으로 연관된다.

:

여기서 는 지진 전후 단층의 절대 전단 응력의 평균값이며,[135] 는 단층을 구성하는 암반의 전단 탄성 계수의 평균값이다. 하지만 값은 정확히 알 수 없어, 이 공식은 대략적인 관계만을 나타낸다.

지진의 복사 에너지()는 지진 모멘트와 대략 다음 공식으로 연관된다.

:

여기서 는 복사 효율이며, 는 정적 응력 강하, 즉 지진 전후 단층에 쌓인 전단 응력의 차이이다.[136] 이 두 양(, )은 상수가 아니며, 특히 는 단층 파열 속도에 따라 달라진다. 예를 들어, 일반적인 지진에서는 값이 1에 가깝지만, 해일지진이나 느린 지진의 경우 1보다 작아진다.

1995년 초이와 보트와이트는 복사 에너지()를 이용해 에너지 규모()를 다음과 같이 정의하였다.[137]

:

여기서 는 J (N·m) 단위이다.

6. 두 지진의 방출된 에너지 상대비

모든 지진에 대해 와 가 동일하다고 가정하면, 모멘트 규모를 정의하는 방정식을 통해 서로 다른 모멘트 규모(, )를 가진 두 지진의 방출 에너지(퍼텐셜 에너지 또는 복사 에너지) 비율()을 다음과 같이 계산할 수 있다.[140]

:

릭터 규모와 마찬가지로 모멘트 규모도 로그 척도를 따르므로, 모멘트 규모가 1 증가하면 방출 에너지는 약 32배(101.5 ≈ 32) 증가하며, 모멘트 규모가 2 증가하면 에너지는 1,000배(103 = 1000) 증가한다.[141] 예를 들어, 모멘트 규모 Mw7.0 지진은 Mw5.0 지진보다 1,000배, Mw6.0 지진보다 약 32배 더 많은 에너지를 방출한다.

6. 1. TNT 환산량과 비교

지진 발생 시 방출되는 에너지를 정량화하기 위해, 종종 전통적인 화학 폭발물인 TNT의 폭발력과 비교한다. 구텐베르크와 릭터의 공식에 따르면, 지진 에너지()는 다음과 같이 표현된다.[142]:

이 에너지는 히로시마 원자폭탄의 폭발력과도 비교할 수 있는데, 공식은 다음과 같다.[142]

:

지진 에너지(단위는 줄)와 TNT 폭발 에너지를 비교할 때, TNT 1톤당 4.2G의 환산값이 적용된다.[142] 아래 표는 지진의 에너지, 모멘트 규모(Mw), TNT 환산량 간의 관계를 나타낸다.[142]

이 척도의 최대값은 10.6인데, 이는 지구의 지각이 완전히 파괴될 때 발생할 수 있는 지진의 규모와 일치한다고 추정된다.[143]

7. 파생 단위

모멘트 규모를 측정하기 위해 다양한 방법이 개발되었으며, 모멘트 규모를 측정하는 방법에 따라 아래와 같이 여러 하위 파생 단위로 나뉜다.[144]

- '''Mwb''' - 주기 10-100초의 장주기 실체파의 모멘트 텐서 역전에 기초하여 측정한다.

- '''Mwr''' - 국지적 거리(최대 1,800 km 이내)에서 측정한 지진파 전체를 모멘트 텐서 역전하여 측정한다. RMT라고 부르기도 한다.

- '''Mwc''' - 중주기 혹은 장주기 실체파와 표면파의 센트로이드 모멘트 텐서 역전에 기초해 측정한다.

- '''Mww''' - W상(P파가 도착했을 당시 주기 100-1,000초가 넘는 초장주파의 상)에서 센트로이드 모멘트 텐서 역전에 기초해 측정한다.

- '''Mwp''' 혹은 '''Mi''' - 쓰보이 세이지[145]가 연안에 근접한 지역에서 일어난 거대지진의 쓰나미 위험성을 P파를 통해 빠르게 추정하기 위해 개발한 척도로, 나중에 통상적인 원거리 발생 지진에서도 쓰이게 확장되었다.[146]

- '''Mwpd''' - 단층 파열 지속시간을 고려한 지속시간-진폭 계산 척도로, Mw에서 볼 수 있는 것보다 더 오래 지속되는(=더 느린) 단층 파열로 방출한 에너지를 좀 더 정확하게 측정할 수 있다.[147]

참조

[1]

문서

example needed

2019-12-01

[2]

논문

[3]

논문

[4]

웹사이트

USGS Earthquake Magnitude Policy

https://earthquake.u[...]

2002-01-18

[5]

논문

[6]

논문

[7]

논문

[8]

논문

[9]

논문

[10]

논문

[11]

논문

[12]

문서

Seismic magnitude scales

[13]

논문

[14]

논문

EHB

[15]

논문

[16]

논문

[17]

논문

[18]

논문

[19]

논문

[20]

논문

[21]

논문

[22]

논문

[23]

논문

[24]

논문

[25]

논문

[26]

논문

[27]

논문

[28]

논문

[29]

논문

[30]

논문

[31]

논문

[32]

논문

[33]

논문

[34]

논문

[35]

논문

[36]

논문

[37]

논문

[38]

논문

[39]

논문

[40]

논문

[41]

논문

[42]

논문

[43]

논문

[44]

논문

[45]

논문

[46]

논문

[47]

논문

[48]

논문

[49]

논문

[50]

논문

[51]

논문

[52]

논문

[53]

논문

[54]

논문

[55]

웹사이트

FAQs – Measuring Earthquakes: How much energy is released in an earthquake?

http://earthquake.us[...]

[56]

웹사이트

Erdbeben – wenn die Erde zurückschlägt

https://www.wdr.de/t[...]

2022-03-17

[57]

웹사이트

Technical Terms used on Event Pages

https://earthquake.u[...]

[58]

논문

[59]

논문

[60]

논문

[61]

논문

Automated determination of magnitude and source length of large earthquakes using backprojection and P wave amplitudes

https://agupubs.onli[...]

2017-06-16

[62]

문서

略称標記のwはwork(仕事 (物理学)|仕事)の頭文字を意味する。

[63]

논문

[64]

논문

[65]

웹사이트

Glossary of Terms on Earthquake Maps

https://earthquake.u[...]

2009-03-21

[66]

논문

[67]

논문

[68]

논문

[69]

논문

[70]

논문

[71]

웹사이트

Global Centroid Moment Tensor Catalog

http://www.globalcmt[...]

Globalcmt.org

2011-11-30

[72]

웹사이트

Glossary of Terms on Earthquake Maps

https://earthquake.u[...]

USGS

2009-03-21

[73]

웹사이트

気象庁変位マグニチュードの改定

https://www.data.jma[...]

2018-06-07

[74]

논문

1977-01-01

[75]

논문

2008-01-01

[76]

웹사이트

Technical Terms used on Event Pages

https://earthquake.u[...]

USGS

2018-06-07

[77]

논문

1995-01-01

[78]

논문

2013-01-01

[79]

논문

2013-01-01

[80]

웹사이트

Mwpd: A Duration-Amplitude Procedure for Rapid Determination of Earthquake Magnitude and Tsunamigenic Potential from P Waveforms

http://alomax.free.f[...]

2024-01-24

[81]

논문

2013-01-01

[82]

논문

2013-01-01

[83]

웹사이트

USGS 지진 규모 정책

https://earthquake.u[...]

2002-01-18

[84]

논문

2017-01-01

[85]

논문

2001-01-01

[86]

논문

1956-01-01

[87]

논문

1935-01-01

[88]

논문

2009-01-01

[89]

논문

1945-01-01

[90]

논문

1945-01-01

[91]

논문

1977-01-01

[92]

데이터

[93]

논문

2017-01-01, 1962-01-01

[94]

논문

2017-01-01

[95]

논문

1995-01-01, 1963-01-01

[96]

논문

1995-01-01

[97]

논문

2017-01-01

[98]

논문

2017-01-01, 1960-01-01

[99]

논문

2017-01-01

[100]

논문

2003-01-01

[101]

논문

2003-01-01, 2017-01-01

[102]

논문

1966-01-01, 2003-01-01

[103]

논문

1998-01-01

[104]

논문

2017-01-01, 1963-01-01

[105]

논문

2017-01-01

[106]

논문

[107]

논문

[108]

논문

[109]

논문

[110]

논문

[111]

논문

[112]

논문

[113]

논문

[114]

논문

[115]

논문

[116]

논문

[117]

논문

[118]

논문

[119]

논문

[120]

논문

[121]

논문

[122]

논문

[123]

논문

[124]

논문

[125]

논문

[126]

논문

[127]

논문

[128]

논문

[129]

논문

[130]

논문

[131]

웹인용

Magnitude Types

https://www.usgs.gov[...]

미국 지질조사국

2022-09-28

[132]

논문

[133]

논문

[134]

논문

[135]

논문

[136]

논문

[137]

논문

[138]

저널

Seismic moment and energy of earthquakes, and seismic flow of rock [in Russian]

1974

[139]

저널

The balance of energy in earthquake faulting

1977-02

[140]

저널

Observational constraints on the fracture energy of subduction zone earthquakes

http://onlinelibrary[...]

2004-05-11

[141]

보도자료

1978-2000 지진관측보고

http://www.kma.go.kr[...]

대한민국 기상청

2018-09-07

[142]

웹인용

FAQs – Measuring Earthquakes: How much energy is released in an earthquake?

http://earthquake.us[...]

United States Geological Survey

2023-06-12

[143]

웹인용

Erdbeben – wenn die Erde zurückschlägt

https://www.wdr.de/t[...]

2022-03-17

[144]

웹인용

Technical Terms used on Event Pages

https://earthquake.u[...]

USGS

2023-06-12

[145]

논문

1995

[146]

논문

2013

[147]

논문

2013

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com