바야돌리드 회의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

바야돌리드 회의는 1550년 스페인 바야돌리드에서 열린, 스페인의 아메리카 대륙 식민 지배와 관련된 토론회이다. 이 회의는 도미니코회 수사 바르톨로메 데 라스 카사스와 르네상스 인문주의자 후안 히네스 데 세풀베다의 주장을 중심으로, 아메리카 원주민의 권리와 식민지 전쟁의 정당성을 두고 벌어졌다. 라스 카사스는 원주민의 자연권을 옹호하며 식민자들과 동등한 대우를 주장한 반면, 세풀베다는 원주민의 야만성을 근거로 전쟁의 필요성을 역설했다. 회의는 결론을 내리지 못했지만, 이후 스페인 식민 정책에 영향을 미쳤으며, 국제법과 인권 담론 발전에 기여했다는 평가를 받는다.

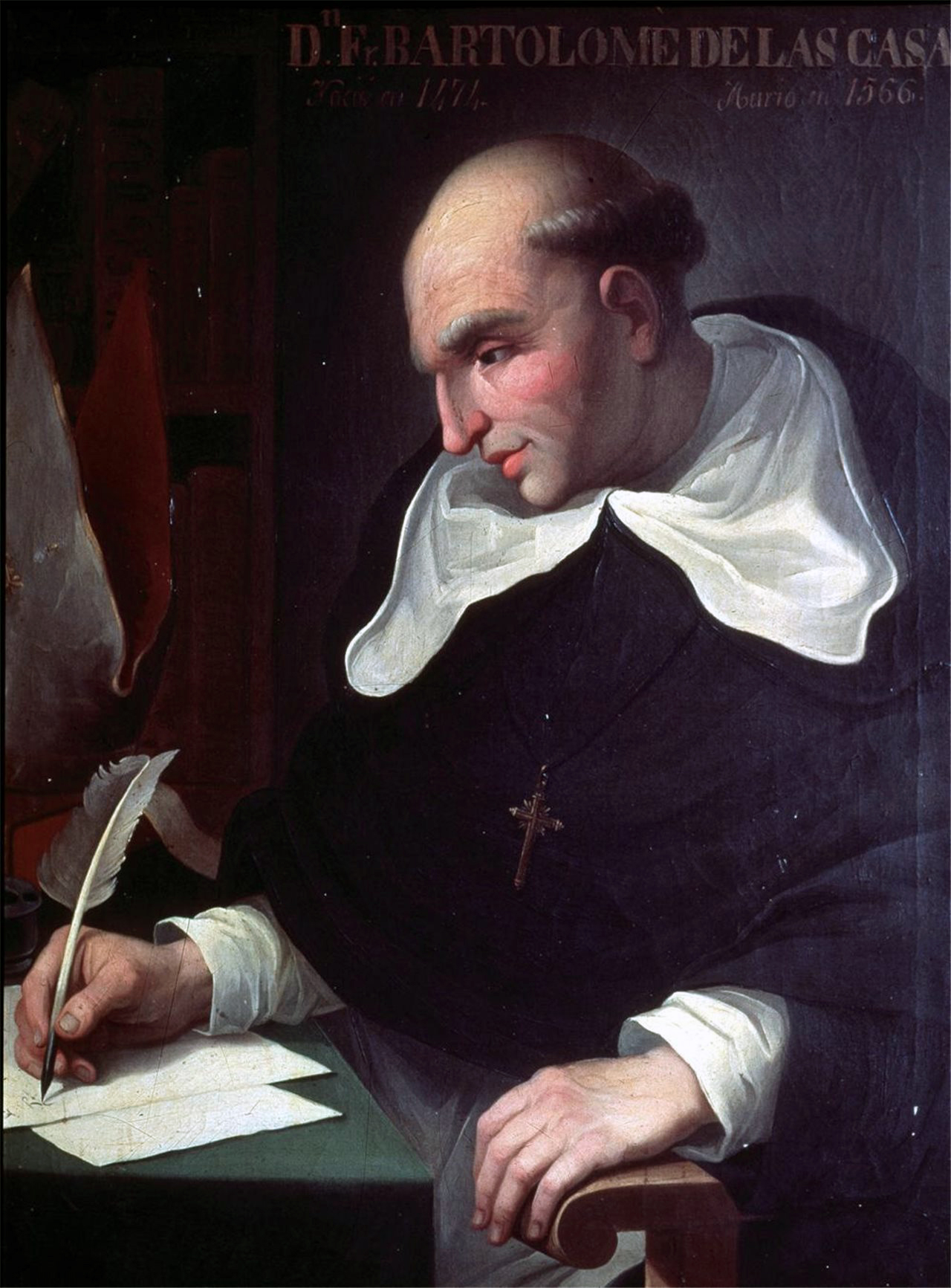

스페인의 아메리카 대륙 식민화와 정복은 특히 인디언의 강제 기독교화에 관한 지적 논쟁을 불러일으켰다. 살라망카 학파 출신의 도미니코회 수사이자, 성장하는 기독교 인문주의 운동의 일원이었던 바르톨로메 데 라스 카사스는 수년간 강제 개종에 반대하고, 토착민에 대한 ''엔코미엔다''에서의 대우를 폭로하기 위해 노력했다.[3] 그의 노력은 1537년의 교황 칙서 ''Sublimis Deus''에 영향을 미쳤으며, 이 칙서는 토착민을 합리적인 존재로 규정했다. 더욱 중요한 것은 라스 카사스가 1542년 신법 (인디아스 법전)의 통과에 기여하여 엔코미엔다 제도를 종식시키도록 설계되었다는 것이다.[4]

도미니코회 수도사이자 치아파스 주교였던 바르톨로메 데 라스 카사스는 원주민의 자연권을 옹호하며 에스파냐 식민자들과 동등한 대우를 받아야 한다고 주장했다.[43] 반면, 르네상스 인문주의자 후안 히네스 데 세풀베다는 원주민들의 식인 풍습 등을 "자연에 반하는 죄"로 규정하고, 필요하다면 전쟁을 통해서라도 이를 막아야 한다고 주장했다.[44] 양측 모두 승리를 주장했지만, 논쟁의 승패를 뒷받침할 만한 사료는 없다. 이 사건은 식민주의와 피식민지인의 인권, 국제관계에 관한 최초의 도덕성 논쟁으로 평가받는다.

토론이 끝난 후, 심사위원들은 서로 논쟁을 벌인 후 어떠한 결정도 내리지 않은 채 흩어졌다. 수년 동안 인디아스 평의회는 참가자들에게 의견을 제시하도록 압박했다. ''훈타''는 집단적인 결정을 내리지 않았다.

[1]

서적

The Epic of Latin America

University of California Press

2. 배경

1547년, 아리스토텔레스 학자로서 명성이 높았던 세풀베다가 아리스토텔레스의 "선천적 노예인설"을 인디오에게 적용하여 그 정당성을 주장한 『제2의 데모크라테스』의 간행을 계획했다. 이에 대해, 오래전부터 중미 식민지에서의 정복자의 폭행을 고발하고, 1542년 카를로스 1세에게 자신의 보고서(후에 1556년에 간행된 『인디아스 파괴에 대한 간략한 보고』의 원형)를 제출했던 신부 라스 카사스는 출판 중지를 제소했다. 카를로스 1세에 의해 살라망카 학파의 법학자를 중심으로 구성된 위원회는 간행 중지를 결정했지만, 동시에 정복 전쟁의 잘못을 인정하지 않는 정복자의 고해성사를 거부할 것을 요구한 라스 카사스의 저서 『고해 규범』도 회수되었다. 이 결과, 세풀베다는 동서를 대역죄와 이단의 혐의로 고발했고, 라스 카사스도 반론을 펼쳤다. 이를 받아들여 국왕 카를로스 1세는 인디아스 추기경 회의(인디아스 식민지 통치를 관할하는 스페인 본국의 최고 기관)의 요청을 받아들여, "인디아스에서 인디오를 국왕에게 복종시키는 방법을 협의"하기 위한 14명으로 구성된 심의회를 설치하고, 위원장에 도밍고 데 소토를 임명했다. 라스 카사스와 그의 지지자들은 엔코미엔다 제도의 제한을 더욱 강화하는 1542년의 법안 가결에 기여했다.

심의회는 1550년8월 15일 바야돌리드에서 개최되었고, 여기에 소환된 라스 카사스와 세풀베다 두 논자가 번갈아 가며 자신의 의견을 진술했다. 첫째 날, 『제2의 데모크라테스』를 요약한 『아폴로기아』를 준비했던 세풀베다는, 포교 전에 정복을 통해 인디오를 국왕의 지배하에 두는 것이 인디오의 기독교화에도 유익하다고 3시간에 걸쳐 진술했고, 둘째 날은 라스 카사스가 황태자 펠리페에게 헌정한 변명서를 한 글자 한 글자 낭독하는 것으로 시작하여, 이것이 5일 동안 이어졌다. 대체적으로 세풀베다의 주장은, 오비에도의 『인디아스 박물지·정복사』에 의거하여 선주민은 야만인이며 선천적 노예에 해당한다는 것이었고, 이에 대해 라스 카사스는 자신의 경험을 바탕으로 선주민의 대다수가 문명적인 생활을 하고 있다고 증언했으며, 비토리아의 저서를 논거로 이교도인 인디오의 자연권을 주장했다. 이 때문에 양자의 의견은 정면으로 대립했고, 과거에 행해진 전쟁의 정당성을 둘러싸고 격렬한 논쟁이 펼쳐졌다. 이로 인해 이 심의회 자체가 "바야돌리드 논쟁(대 논전)"으로 불리게 되었다고 한다.

양자의 논지 정리는 위원장인 소토에게 위임되었고, 그가 작성한 보고서를 토대로 위원회가 검토하여, 다음 해 1551년에는 제2차 심의회가 개최되었다. 심의 내용은 불상하지만, 소토나 위원 중 한 명이었던 카노 등의 법학자들의 입장이 라스 카사스에 가까웠던 탓에, 심의에서는 세풀베다 측이 열세가 되었다고 한다. 최종적으로 심의회는 이 문제에 대해 명확한 결론을 내리지 않았지만, 『제2의 데모크라테스』의 간행이 허가되지 않은 것으로 보아, 대체로 라스 카사스의 주장이 인정된 것으로 생각된다. 이 배경에는, 인디오의 인권 인정이라기보다는, 오히려 식민지에서 왕권으로부터 자립하여 전제 권력을 마음대로 휘두르는 정복자나 엔코멘데로(엔코미엔다를 보유한 식민자)에게 어떻게든 규제를 가하고 싶어 하는 국왕의 의향이 반영되어 있다고 한다.

2. 1. 정복의 시대

1492년 콜럼버스의 신대륙 발견 이후, 스페인은 새로운 대륙에 대한 탐험과 개척기를 거친 후 정복의 시대로 전환하였다.[30] 코르테스가 1521년에 아즈텍을 정복하였고,[31] 1533년에 피사로가 잉카를 멸망시켰다.[32] 개척초기에 이들 정복자들은 원주민 보호를 위해 만들어진 엔코미엔다 제도를 악용하여 원주민들을 노예화 한 후 노동 착취를 일삼았다. 탁스코(1529년),[33] 파추카(1534년), 포토시(1545년), 사카데카스(1546년), 과나후아토(1548년) 등에서 대규모 은광이 발견되자 강제 동원된 원주민들은 실로 열악한 환경하에서 중노동에 시달렸다.

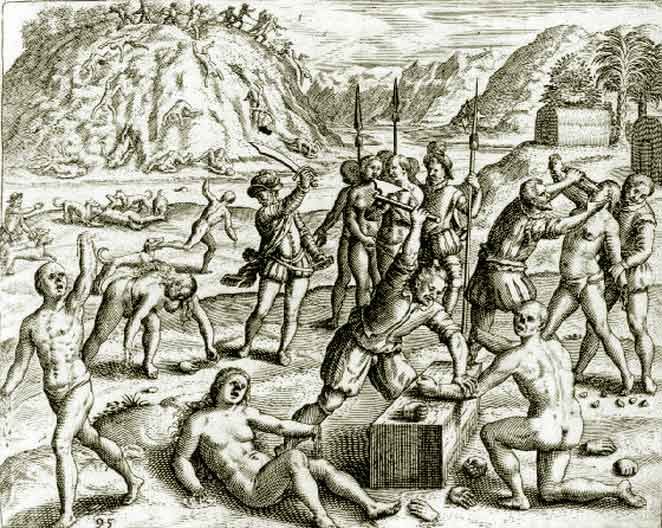

카톨릭 전파를 명분으로 내세웠던 이들 탐욕스런 정복자들은 원주민들을 잔혹하게 고문하고 살해하기도 했다.[34] 16세기 초에 약 7천만명이었던 원주민들은 50년만에 10분의 1로 줄어들었다.[35] 사망 원인으로는 천연두를 비롯한 유럽의 질병에 의한 것도 있었지만[36] 가혹한 노동과 정복자들에 의한 야만적인 온갖 만행에 있었다. '가톨릭'이라는 미명하에 저질러진 야만스런 정복행위는 귀국한 카톨릭 신부들에 의헤 스페인 사회에 알려졌다.[37]

2. 2. 라스 카사스의 고발

도미니코회 소속의 라스 카사스 신부는 신대륙의 실상을 고발한 대표적인 인물이다.[38][39] 그는 《서인도 제도의 역사》를 통해 원주민들의 참상과 정복자들이 저지른 범죄 행위를 상세히 알렸다.[34]

라스 카사스는 스페인 정복자들이 어린이, 노인, 임산부를 가리지 않고 몸을 찢고 칼로 베어 조각내는 만행을 저질렀다고 고발했다. 갓난아기의 머리를 바위에 패대기치거나 물에 던져 넣고 조롱했으며, 구세주와 12사도를 기린다는 명목으로 원주민 13명을 산 채로 불태워 죽였다고 기록했다.[40]

2. 3. 토론회 개최

스페인 국왕 카를로스 1세는 식민지의 실상을 뒤늦게 알게 되어 1542년 신법(新法)을 공포, 원주민 보호와 노예화 및 노동 착취를 금지했다.[41] 정복자들에 대한 비난과 옹호가 엇갈리며 스페인 사회에 큰 논란이 일자, 카를로스 1세는 1550년 바야돌리드 궁정에서 토론회를 개최하도록 지시했다.[42] 이 토론회에는 원주민의 인권과 재산권을 옹호한 라스 카사스 신부와, 군사행동을 통한 원주민 개종 및 교화를 주장한 세풀베다 등이 참가했다.[27]

라스 카사스 등의 영향을 받은 스페인 국왕 카를 5세는 1550년에 이 문제가 조사될 때까지 추가적인 군사적 확장을 중단하라고 명령했다.[4][5] 국왕은 양측의 의견을 듣고 논쟁에 대한 판결을 내리기 위해 저명한 박사와 신학자들로 구성된 ''회의''를 소집했다.[1] 세풀베다는 아리스토텔레스 학자로서 1547년에 아리스토텔레스의 "선천적 노예인설"을 인디오에게 적용하여 그 정당성을 주장한 『제2의 데모크라테스』의 간행을 계획했다. 이에 대해, 라스 카사스는 출판 중지를 제소했다.[25] 카를로스 1세에 의해 살라망카 학파의 법학자를 중심으로 구성된 위원회는 간행 중지를 결정했지만, 동시에 정복 전쟁의 잘못을 인정하지 않는 정복자의 고해성사를 거부할 것을 요구한 라스 카사스의 저서 『고해 규범』도 회수되었다.

심의회는 1550년8월 15일 바야돌리드에서 개최되었고, 여기에 소환된 라스 카사스와 세풀베다 두 논자가 번갈아 가며 자신의 의견을 진술했다. 첫째 날, 세풀베다는 포교 전에 정복을 통해 인디오를 국왕의 지배하에 두는 것이 인디오의 기독교화에도 유익하다고 3시간에 걸쳐 진술했고, 둘째 날은 라스 카사스가 황태자 펠리페에게 헌정한 변명서를 한 글자 한 글자 낭독하는 것으로 시작하여, 이것이 5일 동안 이어졌다. 대체적으로 세풀베다의 주장은, 오비에도의 『인디아스 박물지·정복사』에 의거하여 선주민은 야만인이며 선천적 노예에 해당한다는 것이었고, 이에 대해 라스 카사스는 자신의 경험을 바탕으로 선주민의 대다수가 문명적인 생활을 하고 있다고 증언했으며, 비토리아의 저서를 논거로 이교도인 인디오의 자연권을 주장했다.

3. 바야돌리드 논쟁

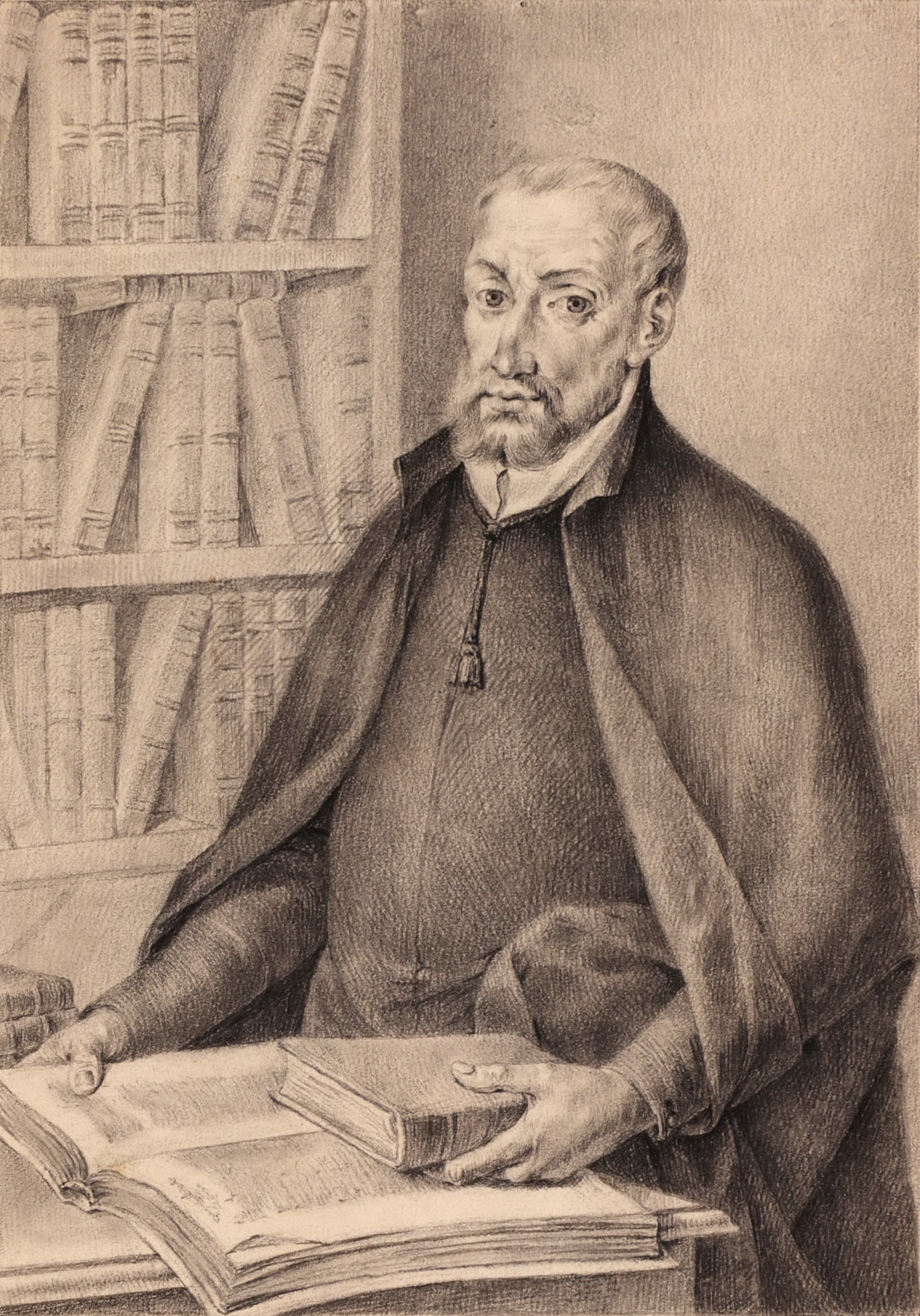

라스 카사스는 엔코미엔다 제도의 원주민 학대 경험을 바탕으로 자신의 입장을 강화하려 했으나, 논쟁은 대체로 이론적인 수준에 머물렀다. 세풀베다는 아리스토텔레스와 인문주의 전통에 근거하여 일부 원주민은 스스로를 다스릴 능력이 없어 노예가 될 수 있으며, 필요하다면 전쟁으로 제압할 수 있다고 주장했다.[1] 라스 카사스는 아리스토텔레스의 야만인과 천연 노예에 대한 정의는 원주민에게 적용되지 않으며, 그들은 모두 충분한 사고 능력을 가지고 있으므로 강압이나 폭력 없이 기독교로 인도해야 한다고 반박했다.[4]

세풀베다는 ''데모크라테스 알테르 시베 데 유스티 벨리 카우시스''(Democrates Alter Sive de Justi Belli Causis)[7]에서 제시된 논거들을 내세워, 특정 원주민들의 야만적인 전통이 전쟁의 정당성을 부여한다고 주장했다. 그는 문명화된 사람들은 우상 숭배, 소돔, 인육과 같은 악행을 처벌해야 하며, 전쟁은 "자연을 거스르는 범죄를 근절하기 위해" 벌여져야 한다고 주장했다.[8]

세풀베다는 원주민에 대한 정당한 전쟁의 네 가지 주요 근거를 제시했다. 첫째, 원주민의 자연 상태는 그들이 스스로를 다스릴 수 없음을 의미하며, 스페인인들이 지배자 역할을 해야 한다. 둘째, 스페인인들은 인육을 막을 자격이 있다. 셋째, 인신 제사에도 동일하게 적용된다. 넷째, 원주민을 기독교로 개종시키는 것이 중요하다.[9]

라스 카사스는 세풀베다의 ''데모크라테스 알테르''의 존재를 듣고 1540년대 후반에 자신의 라틴어 작품인 ''아폴로기아''(Apologia)를 써서 상대방의 신학적 주장을 반박했다. 그는 아리스토텔레스의 "야만인"과 천연 노예에 대한 정의는 사고 능력이 충분하며 폭력 없이 기독교로 인도해야 하는 원주민에게 적용되지 않는다고 주장했다.[10][11]

라스 카사스는 모든 개인은 국제법에 따라 무고한 사람이 부당하게 대우받는 것을 막을 의무가 있다고 지적했다. 그는 성 아우구스티누스와 성 요한 크리소스토무스를 인용했는데, 이들은 모두 타인을 기독교 신앙으로 이끌기 위한 무력 사용에 반대했다. 인신 제사는 잘못된 것이지만, 가능한 모든 수단을 동원하여 전쟁을 피하는 것이 더 낫다고 말했다.[12]

바야돌리드 회의에서 라스 카사스와 세풀베다가 제시한 논쟁은 추상적인 수준에 머물렀으며, 양측은 동일하거나 유사한 이론적 권위에 의존하는 상반된 이론에 매달렸다.[13]

1547년, 아리스토텔레스 학자로서 명성이 높았던 세풀베다라스 카사스는 출판 중지를 제소했다. 살라망카 학파의 법학자를 중심으로 구성된 위원회는 간행 중지를 결정했지만, 동시에 라스 카사스의 저서 『고해 규범』도 회수되었다. 세풀베다는 라스 카사스를 대역죄와 이단의 혐의로 고발했고, 라스 카사스도 반론을 펼쳤다. 카를로스 1세는 인디아스 추기경 회의의 요청을 받아들여, "인디아스에서 인디오를 국왕에게 복종시키는 방법을 협의"하기 위한 14명으로 구성된 심의회를 설치하고, 위원장에 도밍고 데 소토를 임명했다.

심의회는 1550년8월 15일 바야돌리드에서 개최되었고, 라스 카사스와 세풀베다 두 논자가 번갈아 가며 자신의 의견을 진술했다. 세풀베다는 포교 전에 정복을 통해 인디오를 국왕의 지배하에 두는 것이 인디오의 기독교화에도 유익하다고 주장했고, 라스 카사스는 황태자 펠리페에게 헌정한 변명서를 낭독했다. 세풀베다는 오비에도의 『인디아스 박물지·정복사』에 의거하여 선주민은 야만인이며 선천적 노예에 해당한다고 주장했고, 라스 카사스는 자신의 경험을 바탕으로 선주민의 대다수가 문명적인 생활을 하고 있다고 증언했으며, 비토리아의 저서를 논거로 이교도인 인디오의 자연권을 주장했다.

1551년에는 제2차 심의회가 개최되었다. 심의 내용은 불분명하지만, 카노 등의 법학자들의 입장이 라스 카사스에 가까웠던 탓에, 심의에서는 세풀베다 측이 열세였다고 한다. 최종적으로 심의회는 명확한 결론을 내리지 않았지만, 『제2의 데모크라테스』의 간행이 허가되지 않은 것으로 보아, 대체로 라스 카사스의 주장이 인정된 것으로 생각된다. 이는 인디오의 인권 인정이라기보다는, 식민지에서 왕권으로부터 자립하여 전제 권력을 휘두르는 엔코멘데로(엔코미엔다를 보유한 식민자)에게 규제를 가하고 싶어 하는 국왕의 의향이 반영된 결과였다.

1556년, 펠리페 2세는 재정 재건을 위해 엔코멘데로로부터의 헌금을 기대하여 엔코미엔다의 세습을 인정하는 방침을 내세웠지만, 라스 카사스 등의 반대로 좌절되었다. 펠리페 2세는 1568년과 1577년의 법령에 의해 수도사가 인디아스 문제에 관여하거나, 선주민의 문화·종교에 대해 집필하는 것을 금지하여, 성직자에 의한 식민지 지배 비판을 봉쇄하려 했다. 1573년에는 "인디아스 기본법"이 제정되어, 선주민의 권리가 일단 보장됨과 동시에, 무력이 아닌 평화적인 수단으로 선주민을 교회와 왕실의 지배하에 둘 것을 정했다.

3. 1. 라스 카사스의 주장

3. 2. 세풀베다의 주장

3. 3. 논쟁의 전개와 쟁점

후안 기네스 데 세풀베다는 아리스토텔레스와 인문주의 전통에 근거하여 일부 원주민은 스스로를 다스릴 능력이 없으므로 노예가 될 수 있으며, 필요하다면 전쟁으로 제압할 수 있다고 주장했다.[1] 반면 바르톨로메 데 라스 카사스는 아리스토텔레스의 야만인과 천연 노예에 대한 정의는 원주민에게 적용되지 않으며, 그들은 모두 충분한 사고 능력을 가지고 있으며 강압이나 폭력 없이 기독교로 인도해야 한다고 주장했다.[4]

세풀베다는 ''데모크라테스 알테르 시베 데 유스티 벨리 카우시스''(Democrates Alter Sive de Justi Belli Causis)에서[7] 제시된 논거들을 통해, 특정 원주민들의 야만적인 전통이 그들에게 전쟁을 벌일 정당성을 부여한다고 주장했다. 그는 문명화된 사람들은 우상 숭배, 소돔, 인육과 같은 악행을 처벌해야 하며, 전쟁은 "자연을 거스르는 범죄를 근절하기 위해" 벌여져야 한다고 보았다.[8]

세풀베다는 원주민에 대한 정당한 전쟁의 네 가지 주요 근거를 제시했다.

라스 카사스는 세풀베다의 ''데모크라테스 알테르''의 존재를 듣고 1540년대 후반에 자신의 라틴어 작품인 ''아폴로기아''(Apologia)를 써서 상대방의 신학적 주장을 반박했다.[10][11] 그는 모든 개인은 국제법에 따라 무고한 사람이 부당하게 대우받는 것을 막을 의무가 있다고 지적하고, 성 아우구스티누스와 성 요한 크리소스토무스를 인용하여 타인을 기독교 신앙으로 이끌기 위한 무력 사용에 반대했다. 인신 제사는 잘못된 것이지만, 가능한 모든 수단을 동원하여 전쟁을 피하는 것이 더 낫다고 말했다.[12]

바야돌리드 회의에서 라스 카사스와 세풀베다가 제시한 논쟁은 추상적인 수준에 머물렀으며, 양측은 동일하거나 유사한 이론적 권위에 의존하는 상반된 이론에 매달렸으며, 이는 각자의 주장에 맞게 해석되었다.[13]

4. 논쟁 이후

결국, 양측 모두 토론에서 승리했다고 선언했지만, 원하는 결과를 얻지 못했다. 라스 카사스는 신세계에서 스페인의 정복 전쟁이 끝나가는 것을 보지 못했고, 세풀베다는 새로운 법의 엔코미엔다 시스템의 권한 제한이 뒤집히는 것을 보지 못했다. 이 토론은 라스 카사스를 스페인 제국에서 원주민의 수호자로 확고히 자리매김했고,[3] 엔코미엔다 시스템을 더욱 약화시켰다. 그러나, 그것은 개발 중인 식민지에서 스페인의 원주민 처우를 실질적으로 바꾸지 못했다.[4]

세풀베다와 라스 카사스 모두 토론이 끝난 후 오랫동안 자신의 입장을 유지했지만, 신세계에 스페인의 존재가 영구화되면서 그들의 주장은 덜 중요해졌다.[14]

세풀베다의 주장은 치치메카 전쟁 동안 제3차 멕시코 지방 의회가 1585년에 시행한 "불과 피의 전쟁" 정책에 기여했다.[15] 루이스 헹케에 따르면, 세풀베다는 정복자의 영웅이 되었지만, 그의 성공은 오래가지 못했고, 그의 작품은 그의 생애 동안 스페인에서 다시 출판되지 않았다.[16]

라스 카사스의 생각은 국왕 펠리페 2세의 결정뿐만 아니라 역사와 인권에도 더 오래 지속되는 영향을 미쳤다.[17] 라스 카사스의 엔코미엔다 시스템 비판은 레두시오네스로의 대체에 기여했다.[18] 그의 아메리카 원주민의 평화로운 본성에 대한 증언은 누에바 에스파냐와 페루에서 원주민의 종교적 개종에 관한 비폭력 정책을 장려했다. 또한 베르나르디노 데 사아군과 같이 원주민의 문화와 문명에 대해 더 많이 알아내기 위해 원주민 언어를 배우는 더 많은 선교사들이 아메리카로 오도록 설득하는 데 도움이 되었다.[19]

그러나 궁극적으로, 라스 카사스의 교리의 영향력 또한 제한적이었다. 1550년, 국왕은 바야돌리드 토론이 전쟁이 정당한지 여부를 결정하기 위해 정복을 중단하라고 명령했다. 그러나 정부의 명령은 거의 지켜지지 않았다. 페드로 데 발디비아와 같은 정복자들은 1550년대 전반기에 칠레에서 전쟁을 계속 벌였다. 1556년 5월에 신세계에서 스페인 영토의 확장이 다시 허용되었고, 10년 후 스페인은 필리핀 정복을 시작했다.

1547년, 아리스토텔레스 학자로서 명성이 높았던 세풀베다가 아리스토텔레스의 "선천적 노예인설"을 인디오에게 적용하여 그 정당성을 주장한 『제2의 데모크라테스』의 간행을 계획했다. 이에 대해, 오래전부터 중미 식민지에서의 정복자의 폭행을 고발하고, 1542년 카를로스 1세에게 자신의 보고서(후에 1556년에 간행된 『인디아스 파괴에 대한 간략한 보고』의 원형)를 제출했던 신부 라스 카사스는 출판 중지를 제소했다.

심의회는 1550년8월 15일 바야돌리드에서 개최되었고, 여기에 소환된 라스 카사스와 세풀베다 두 논자가 번갈아 가며 자신의 의견을 진술했다.

양자의 논지 정리는 위원장인 소토에게 위임되었고, 그가 작성한 보고서를 토대로 위원회가 검토하여, 다음 해 1551년에는 제2차 심의회가 개최되었다. 심의 내용은 불상하지만, 대체로 라스 카사스의 주장이 인정된 것으로 생각된다. 이 배경에는, 인디오의 인권 인정이라기보다는, 오히려 식민지에서 왕권으로부터 자립하여 전제 권력을 마음대로 휘두르는 정복자나 엔코멘데로(엔코미엔다를 보유한 식민자)에게 어떻게든 규제를 가하고 싶어 하는 국왕의 의향이 반영되어 있다고 한다.

1556년, 신 국왕 펠리페 2세는, 재정 재건을 위해 엔코멘데로로부터의 헌금을 기대하여 엔코미엔다의 세습을 인정하는 방침을 내세웠지만, 라스 카사스 등의 반대로 좌절되었다. 그 한편으로 펠리페는 1568년과 1577년의 법령에 의해 수도사가 인디아스 문제에 관여하거나, 선주민의 문화·종교에 대해 집필하는 것을 금지하여, 성직자에 의한 식민지 지배 비판을 봉쇄하려 했다. 1573년에는 "인디아스 기본법"이 제정되어, 선주민의 권리가 일단 보장됨과 동시에, 무력이 아닌 평화적인 수단으로 선주민을 교회와 왕실의 지배하에 둘 것을 정했고, 문제의 결착이 이루어졌다.

4. 1. 스페인 식민 정책의 변화

바야돌리드 회의 이후 양측 모두 토론에서 승리했다고 선언했지만, 뚜렷한 결론은 내려지지 않았다.[4] 라스 카사스는 신세계에서 스페인의 정복 전쟁 중단을 보지 못했고, 세풀베다는 새로운 법에 의한 엔코미엔다 제도의 권한 제한이 번복되는 것을 보지 못했다. 그럼에도 이 논쟁은 라스 카사스를 원주민의 수호자로 각인시켰고,[3] 엔코미엔다 제도를 약화시키는 계기가 되었다.[4]

라스 카사스의 사상은 펠리페 2세의 결정과 역사, 인권에 지속적인 영향을 미쳤다.[17] 엔코미엔다 제도에 대한 비판은 레두시오네스로의 대체에 기여했다.[18] 또한 아메리카 원주민의 평화적인 본성에 대한 그의 증언은 누에바 에스파냐와 페루에서 원주민의 종교적 개종에 관한 비폭력 정책을 장려했다. 더 많은 선교사들이 원주민의 문화와 문명을 연구하기 위해 아메리카로 건너오기도 했다.[19]

반면 세풀베다의 주장은 치치메카 전쟁 동안 1585년 제3차 멕시코 지방 의회에서 시행된 "불과 피의 전쟁" 정책에 영향을 주었다.[15] 루이스 헹케에 따르면, 세풀베다는 정복자의 영웅이 되었지만, 그의 작품은 그의 생애 동안 스페인에서 다시 출판되지 않았다.[16]

1550년, 국왕은 바야돌리드 토론이 전쟁의 정당성 여부를 결정할 때까지 정복 중단을 명령했지만, 이는 제대로 지켜지지 않았다. 페드로 데 발디비아와 같은 정복자들은 1550년대 전반기에 칠레에서 전쟁을 계속했다. 1556년 5월, 신세계에서 스페인 영토 확장이 다시 허용되었고, 10년 후 스페인은 필리핀 정복을 시작했다.

4. 2. 국제법과 인권 담론의 발전

바야돌리드 회의는 16세기의 국제 정치 개념에 기여한 역할로 주목받고 있다.[20] 라스 카사스의 윤리적 주장은 관할권 문제에 대한 고찰을 제공하며, 특히 소위 '불량 국가'에서 법이 국제적으로 적용될 수 있는지 질문한다.[21]

이 논쟁은 현대 정당한 전쟁 이론에서도 중요한 위치를 차지하며, 학자들은 전쟁 연구 내에서 jus ad bellum/전쟁 개시의 정당성la을 확장하고자 한다.[21]

4. 3. 현대적 의의와 재조명

바야돌리드 회의는 16세기 국제 정치 개념 형성에 기여한 점이 최근 재조명되고 있다.[20] 특히 라스 카사스의 윤리적 주장은 관할권 문제, 그중에서도 이른바 '불량 국가'에 대한 국제법 적용 가능성에 대한 질문을 던진다.[21]

이 논쟁은 현대 정당한 전쟁 이론에서도 중요한 위치를 차지하며, 학자들은 전쟁 연구에서 전쟁 개시의 정당성la 개념을 확장하는 데 이 논쟁을 활용한다.[21]

1938년, 독일 작가 라인홀트 슈나이더는 ''라스 카사스와 카를 5세''(Las Casas vor Karl V.de)를 출판했다.

1992년, 장-클로드 카리에르는 바야돌리드 회의에서 영감을 얻어 소설 ''바야돌리드 논쟁''(Dispute in Valladolid)을 출판했다. 이 소설은 같은 이름으로 프랑스에서 텔레비전 영화로 제작되었으며,[22] 감독은 장-다니엘 베렌, 장-피에르 마리엘이 라스 카사스, 장-루이 트린티냥이 세풀베다 역을 맡았다.

카리에르의 작품은 1999년 파리 아틀리에 극장에서 연극으로 상연되었고,[23] 이후 영어로 번역되어 2005년 뉴욕시 퍼블릭 극장과 2019년 워싱턴주 스포캔에서 공연되었다.[24]

5. 한국 사회에 주는 의미

5. 1. 더불어민주당의 관점

5. 2. 진보적 관점에서의 해석

5. 3. 극복해야 할 역사

참조

[2]

서적

Tratado sobre las Justas Causas de la Guerra contra los Indios

Fondo de Cultura Económica

[3]

서적

The Life and Writings of Bartolomé de Las Casas

The University of New Mexico Press

[4]

간행물

The Las Casas-Sepúlveda Controversy: 1550-1551

https://sfsu.app.box[...]

San Francisco State University

2021-04-13

[5]

서적

All Mankind is One: A study of the Disputation Between Bartolomé de Las Casas and Juan Ginés de Sepúlveda in 1550 on the Intellectual and Religious Capacity of the American Indian

Northern Illinois University Press

[6]

서적

Sepúlveda on the Spanish Invasion of the Americas: Defending Empire, Debating Las Casas

Oxford University Press

2023

[7]

서적

The Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology

Cambridge University Press

[8]

서적

Tratado sobre las Justas Causas de la Guerra contra los Indios

Fondo de Cultura Económica

[9]

서적

Bartolome de las Casas in History: Toward an Understanding of the Man and His Work

The Northern Illinois University Press

[10]

서적

The Controversy between Sepúlveda and Las Casas in the Junta of Valladolid

The Northern Illinois University Press

[11]

서적

Aspectos Formales de la Controversia entre Sepúlveda y Las Casas en Valladolid, a mediados del siglo XVI y observaciones sobre la apologia de Fray Bartolomé de Las Casas

[12]

문서

In Defense

[13]

서적

The First America: the Spanish Monarchy, Creole Patriots, and the Liberal State 1492-1867

Cambridge University Press

[14]

문서

[15]

문서

[16]

문서

[17]

문서

[18]

문서

[19]

문서

[20]

서적

A History of International Political Theory

Palgrave Macmillan

[21]

간행물

Just War against Barbarians: Revisiting the Valladolid Debate between Sepulveda and Las Casas

[22]

Citation

La Controverse de Valladolid (1992)

https://www.youtube.[...]

2016-07-18

[23]

웹사이트

Jean-Claude Carrière's THE CONTROVERSY OF VALLADOLID Begins Previews February 8th

https://www.broadway[...]

2024-03-22

[24]

웹사이트

History repeats itself in Stage Left's 'Controversy of Valladolid' | The Spokesman-Review

https://www.spokesma[...]

2022-04-08

[25]

서적

Sepúlveda on the Spanish Invasion of the Americas: Defending Empire, Debating Las Casas

Oxford University Press

2023

[26]

간행물

The Las Casas-Sepúlveda Controversy: 1550-1551

https://sfsu.app.box[...]

San Francisco State University

2024-01-12

[27]

서적

역사의 기억 역사의 상상

문학과지성사

[28]

서적

천지창조의 세계사

창해

[29]

서적

역사의 기억 역사의 상상

문학과지성사

[30]

서적

콜럼버스에서 룰라까지

개마고원

[31]

서적

주경철의 유럽인 이야기 1

휴머니스트

[32]

서적

기독교 죄악사 (하)

평단문화사

[33]

웹사이트

탁스코 [Taxco]

네이버 지식백과

2009-03-25

[34]

서적

라틴아메리카역사 다이제스트 100

가람기획

[35]

서적

라틴아메리카역사 다이제스트 100

가람기획

[36]

서적

역사의 기억 역사의 상상

문학과지성사

[37]

서적

라틴아메리카역사 다이제스트 100

https://terms.naver.[...]

가람기획

[38]

서적

라틴아메리카역사 다이제스트 100

가람기획

[39]

서적

역사의 기억 역사의 상상

문학과지성사

[40]

서적

대항해시대

서울대학교 출판사

2008-12-12

[41]

서적

라틴아메리카역사 다이제스트 100

가람기획

[42]

서적

라틴아메리카역사 다이제스트 100

가람기획

[43]

서적

The Epic of Latin America

University of California Press, Berkeley

[44]

서적

Tratado sobre las Justas Causas de la Guerra contra los Indios

Fondo de Cultura Económica

[45]

서적

라틴아메리카역사 다이제스트 100

가람기획

[46]

저널

The Las Casas-Sepúlveda Controversy: 1550-1551

http://userwww.sfsu.[...]

San Francisco State University

2011-09-13

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com