신명기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

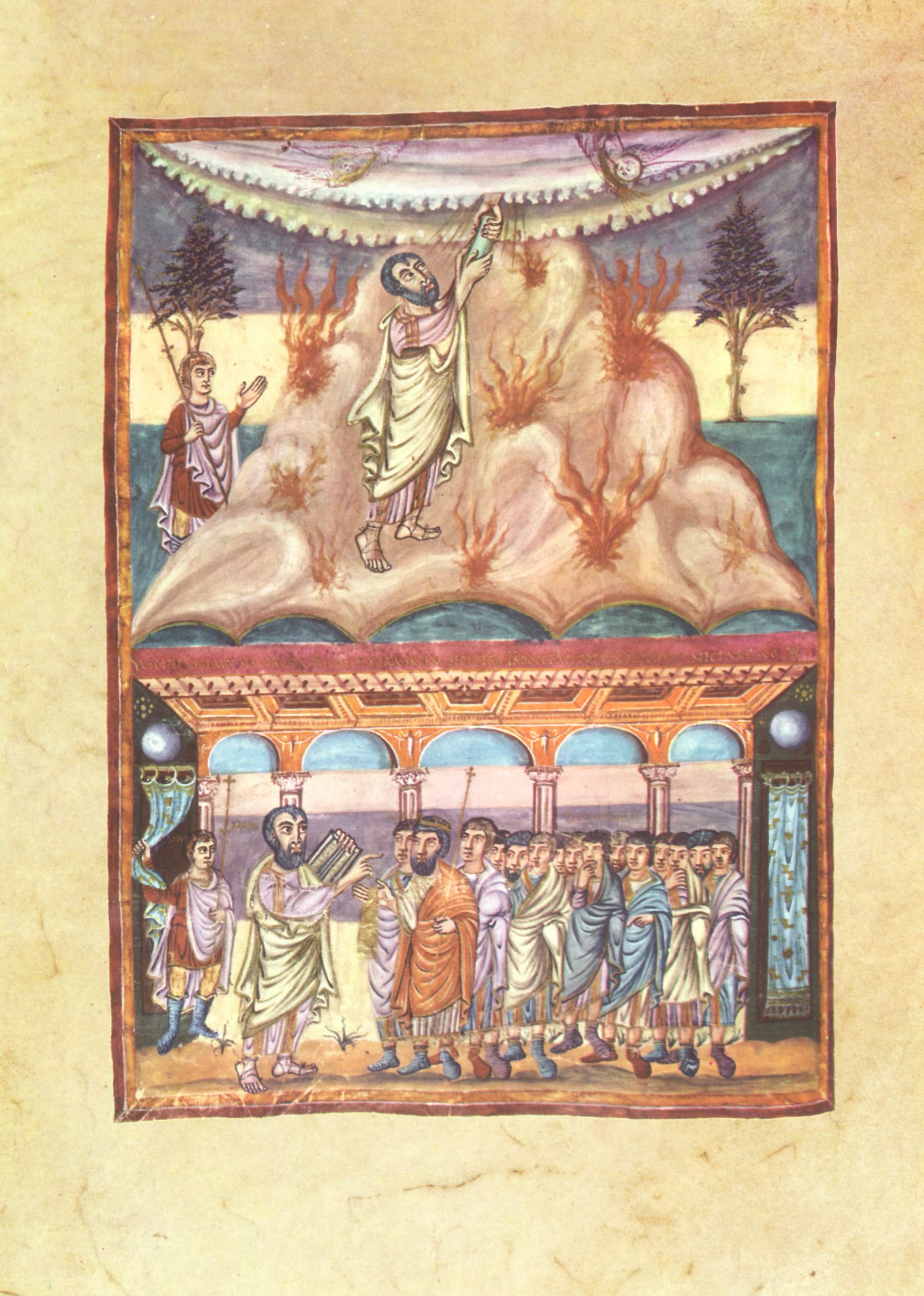

신명기는 히브리어로 '말씀들'을 의미하며, 토라의 일부로 모세가 이스라엘 백성에게 한 고별 설교를 담고 있는 성경의 한 권이다. 고대 근동 조약문과 유사한 구조를 가지며, 십계명을 핵심으로 12-26장을 신명기 법전으로 본다. 기원전 7세기 유다 왕국 요시야 시대에 종교 개혁의 일환으로 편찬되었으며, 바빌론 유수 이후 내용이 추가되었다는 학설이 지배적이다. 신명기는 유대교에서 쉐마 이스라엘의 근거가 되며, 기독교에서는 예수의 가르침과 관련하여 중요한 의미를 지닌다.

히브리어로 신명기를 부르는 이름인 '드바림'(דְּבָרִים|he)은 '말씀들'이라는 의미이다. 토라의 작명 규칙대로 신명기의 첫 번째 문장에 해당하는 이름이 붙었다. 이후 70인역의 헬라어 성경에서는 '듀테로노미온'(Δευτερονόμιον|el)이라는 이름이 붙었다. 이는 '두 번째 법', 혹은 '거듭되는 법'이라는 의미이다. 이후 한자로 해당 책의 이름을 번역할 때 '거듭된 명령'이라는 의미의 '신명기'(申命記)로 번역되었다.[26]

신명기의 해석은 그 구조를 어떻게 이해하느냐에 따라 달라질 수 있다.[32] 신명기는 모세의 연설문 혹은 설교문 여러 편(1:1~4:43, 4:44~29:1, 29:2~30:20, 31:1~34:12)을 이어붙인 형태로 구성되어 있으며, 각 설교문에는 짧은 부록이 달려 있기도 하다.[33][34]

히브리어로 신명기를 부르는 이름인 '드바림'(דְּבָרִים|he)은 '말씀들'이라는 의미이다. 토라의 작명 규칙대로 신명기의 첫 번째 문장에 해당하는 이름이 붙었다. 이후 70인역의 헬라어 성경에서는 '듀테로노미온'(Δευτερονόμιον|el)이라는 이름이 붙었는데, 이는 '두 번째 법' 혹은 '거듭되는 법'이라는 뜻이다. 이를 한자로 번역할 때 '거듭된 명령'이라는 의미의 '신명기'(申命記)로 번역하였다.

2. 어원

이 책은 히브리어로 머리 부분의 단어에 기초하여 '데바림'(devarim)이라고 불리며, 이는 "말씀"이라는 뜻이다. 한편, 70인역(그리스어 번역)에서는 '데우테로노미온'(Δευτερονόμιον|el), 불가타 성서(라틴어 번역)에서는 '데우테로노미움'(Deuteronomiumla)이라는 명칭으로 불린다. 둘 다 "두 번째 율법"이라는 의미이지만, 이는 70인역의 번역자가 신명기 17장 18절에 있는 "율법의 사본"이라는 단어를 "두 번째 율법"이라는 의미로 오역한 데서 유래한 명칭이다.[27] 일본어에서의 '신명기'라는 서명은 한어 번역 성경에서의 명칭에서 유래되었으며, "반복하여 명령하다"라는 의미의 한자어이다.[27]

3. 구조

일부 비평가들은 신명기의 구조가 고대 근동의 조약문, 특히 히타이트의 조약문과 유사하다고 지적한다. 그러나 신명기를 단순히 이스라엘과 야훼 사이의 조약문 형식으로만 설명하지는 않는다.[35]

패트릭 D. 밀러는 신명기에 대한 주석에서 책의 구조에 대한 다양한 관점이 그 내용에 대한 다른 관점으로 이어진다고 제안한다.[4] 신명기는 세 개의 연설 또는 설교(1:1–4:43, 4:44–29:1, 29:2–30:20)와 여러 개의 짧은 부록[5] 또는 일종의 에필로그(31:1–34:12)로 구성되어 있다. 이 부록은 여호수아에게 주어진 임무, 모세의 노래, 모세의 죽음으로 구성된다.[6]

신명기 5장에 서술되는 십계명은 본문의 핵심으로, 12장부터 26장까지는 십계명의 해설로 간주되기도 한다.[35]

4. 내용

신명기는 크게 다음과 같이 구성된다.

신명기의 핵심은 야훼와 이스라엘을 충성과 순종의 맹세로 묶는 언약이다.[19] 하나님은 이스라엘이 가르침에 충실하면 땅, 비옥함, 번영의 복을 주지만, 불순종하면 저주와 벌을 내린다.[20] 신명기 저자에 따르면 이스라엘의 주된 죄는 믿음 부족, 배교이며, 첫 계명("다른 신들을 두지 말라")을 어기고 다른 신들과 관계를 맺었다.[21]

딜라드와 롱만은 ''구약 개론''에서 야훼와 이스라엘 민족 간의 살아있는 언약의 본질을 강조한다. 이스라엘 백성은 모세에 의해 하나의 단일체로 지칭되며, 언약에 대한 충성은 복종이 아니라, 아브라함과 맺어지고 출애굽 사건에 의해 증명된, 하나님과 이스라엘 사이의 기존 관계에서 비롯된다. 따라서 신명기의 율법은 이스라엘 민족을 구별하며, 유대 민족의 독특한 지위를 나타낸다.[22]

땅은 하나님이 이스라엘에게 주신 선물이며, 신명기의 많은 율법, 축제, 지침은 이스라엘의 땅 점령을 염두에 두고 주어졌다. 딜라드와 롱만은 "동사 '주다'가 책에서 167번 사용된 중 131번의 주어는 야훼이다"라고 지적한다.[23] 신명기는 토라를 이스라엘의 궁극적인 권위로 삼아 왕조차도 그것에 복종하게 한다.[24]

신명기는 죽음을 앞둔 모세가 모압 광야에서 백성에게 행한 세 개의 설화를 묶은 것으로 전해진다.4. 1. 신명기 법전

신명기 법전은 12장에서 26장까지의 내용으로, 신명기에서 가장 먼저 형성된 부분으로 여겨진다.[4] 이 법전은 이스라엘 백성이 가나안 땅에서 지켜야 할 다양한 율법과 규례를 담고 있으며, 사회 정의, 종교 의식, 개인 윤리 등 다양한 측면을 다룬다.

5장에 나오는 십계명은 책의 나머지 부분에 대한 청사진 역할을 하며, 12–26장은 십계명의 해설로 확장된 십계명이 된다.[7]

신명기 12-26장은 신명기 율법으로, 책의 가장 오래된 부분이며 나머지 부분이 발전하는 핵심이다.[4] 이는 이스라엘 백성이 가나안에서 어떻게 행동해야 하는지에 대한 일련의 미츠보트이다.

토라의 모세 저작설은 신명기를 포함한 토라의 다섯 권의 책이 하나님에 의해 시나이산에서 모세에게 구술되었다는 믿음으로, 마이모니데스에 의해 13가지 유대교 신앙 원리 중 8번째로 성문화된 고대 유대교 전통이다. 그러나 거의 모든 현대 세속 학자들과 대부분의 기독교 및 유대교 학자들은 신명기의 모세 저작설을 거부하고 기원전 7세기에서 5세기 사이에 이 책의 시기를 훨씬 늦게 잡는다. 저자는 아마도 책의 경제적 필요와 사회적 지위를 반영하는 레위인 카스트인 신명기 학파일 것이다.

신명기 법전(12-26장)은 기원전 7세기 예루살렘에서 히스기야 왕(재위 기원전 716-687년경)에 의해 추진된 종교 개혁의 맥락에서 쓰여졌다는 것이 일반적인 견해이다. 하지만, 그의 후계자 므낫세 (기원전 687-643년) 시대, 혹은 훨씬 늦게 바빌론 유수 또는 유수 이후 시대(기원전 597-332년)에 쓰여졌다고 주장하기도 한다.

5. 신명기의 발생과 편찬

신명기에는 모세가 저자임을 밝히는 구절이 40여 회 등장하고, 신약성경에도 80여 회 언급된다. 여호수아(수 1:7), 예수(마 19:8)도 신명기를 모세의 책으로 인용한다. 성경을 문자 그대로 받아들이는 교계에서도 마찬가지로 해석하지만, 34장의 모세 죽음에 대한 기록은 후대에 추가된 것으로 보는 것이 정설이다.

그러나 교계 바깥의 모든 역사학자들은 모세의 저작성을 부정하고, 기원전 7세기에서 5세기 사이에 이 책이 저술되었다고 본다. 일반적으로 '신명기 법전'이 등장하는 12~26장이 가장 먼저 쓰여졌고, 그 다음 두 번째 프롤로그(5~11장), 마지막으로 첫 번째 프롤로그(1~4장)가 쓰여졌다는 것이 중론이다.[36] 신명기 법전이 바빌론 유수기, 혹은 페르시아 지배기에 쓰여졌다는 주장도 있었지만, 대부분의 학자들은 요시야 왕 말기(기원전 7세기 말경)에 만들어졌다고 판단한다. 신명기를 편찬한 레위인들을 신명기사가라고 하며, 이들의 경제적 궁핍함과 사회적 지위가 신명기에 반영되었다고 본다.

5. 1. 신명기 편찬 과정 (주류 학설)

기원전 8세기 후반, 유다 왕국과 이스라엘 왕국은 모두 아시리아의 속국이었다. 이스라엘은 반란을 일으켰다가 기원전 722년경에 멸망당했고, 이때 북쪽 이스라엘에서 남쪽 유다로 피난 온 난민들이 이스라엘의 전통을 유다에 도입하였다. 이 중 하나는 야훼가 유일신이라는 사상이었다.[36] 이 사상은 유다의 지배 계급에게 영향을 주었고, 이들은 아몬 왕을 살해하고 어린 요시야를 왕위에 앉힌 후 궁정에서 강력한 힘을 갖게 되었다.

요시야 왕 통치 18년째, 아시리아가 쇠퇴하면서 독립 여론이 지지를 얻었다. 이 운동은 야훼 유일신 사상의 국가 신학 형태로 표현되었다. 요시야의 지원으로, 유다와 야훼 사이의 언약에 기반한 종교개혁이 착수되었는데, 이는 신명기 5~26장에 나타나 있다. 이 언약은 모세가 이스라엘 백성에게 보낸 형태로 작성되었다.

바빌론 유수기(기원전 586년 유다 왕국 멸망)에 유대인 식자층은 멸망을 율법을 지키지 않은 것에 대한 야훼의 처벌로 해석하고, 여호수아기부터 열왕기에 이르는 이스라엘 역사서를 편찬하였다.

유수 말미, 페르시아가 유대인들의 귀환을 허락한 시기에 신명기 1~4장과 29~30장이 추가되었고, 신명기는 역사서의 서장으로 배치되었다. 이후 새로운 상황에 맞게 내용이 확장되고, 31~34장이 결론으로 추가되었다.

5. 2. 한국적 관점에서의 신명기

신명기는 율법을 통해 사회 정의와 공동체 책임을 강조하며, 이는 현대 한국 사회에도 중요한 가치를 제시한다. 특히, 신명기 법전은 고대 이스라엘 사회의 정의 실현을 위한 노력을 보여주며, 현대 한국 사회의 법과 제도 개선에 영감을 줄 수 있다.[10] 신명기에 나타난 약자 보호, 공정한 재판, 경제 정의 등의 내용은 한국 사회의 불평등 해소와 사회 통합에 기여할 수 있는 중요한 지침을 제공한다.

신명기 12-26장은 신명기 율법으로, 이 책에서 가장 오래된 부분이며 나머지 부분이 발전하는 핵심이다. 이는 이스라엘 백성이 가나안(약속의 땅)에서 어떻게 행동해야 하는지에 대한 일련의 미츠보트(명령)이다.

이사야는 요시야보다 약 1세기 전에 예루살렘에서 활동했지만, 출애굽, 하느님과의 언약, 하느님의 율법 불순종에 대해서는 언급하지 않았다. 반면 이사야의 동시대인인 호세아는 북쪽 이스라엘 왕국에서 활동했는데, 출애굽, 광야 방황, 언약, 이방 신들의 위험, 야훼만을 숭배해야 할 필요성에 대해 자주 언급했다. 이러한 차이점 때문에 학자들은 신명기 뒤에 있는 이러한 전통들이 북쪽에서 유래되었다고 결론 내렸다. 신명기 법전이 요시야 시대(기원전 7세기 후반)에 쓰여졌는지 아니면 그보다 더 이전에 쓰여졌는지는 논쟁의 대상이지만, 개별 법 조항 중 많은 부분은 이 법전 자체보다 더 오래되었다.[10]

6. 영향

신명기의 핵심은 야훼와 이스라엘을 충성과 순종의 맹세로 묶는 언약이다.[19] 하나님은 이스라엘이 하나님의 가르침에 충실하면 땅, 비옥함, 번영의 복을 주지만, 불순종은 저주와 벌로 이어진다.[20] 그러나 신명기 저술가에 따르면 이스라엘의 주된 죄는 믿음 부족, 즉 배교였다. 이스라엘 백성은 "너는 나 외에 다른 신들을 두지 말라"는 첫 번째 계명에 반하여 다른 신들과 관계를 맺었다.[21]

딜라드와 롱만은 ''구약 개론''에서 야훼와 이스라엘 민족 간의 살아있는 언약의 본질을 강조한다. 이스라엘 백성은 모세에 의해 하나의 단일체로 지칭되며, 언약에 대한 그들의 충성은 복종이 아니라, 아브라함과 맺어지고 출애굽 사건에 의해 증명된, 하나님과 이스라엘 사이의 기존 관계에서 비롯된다. 따라서 신명기의 율법은 이스라엘 민족을 구별하며, 유대 민족의 독특한 지위를 나타낸다.[22]

땅은 하나님이 이스라엘에게 주신 선물이며, 신명기의 많은 율법, 축제, 지침은 이스라엘의 땅 점령을 염두에 두고 주어졌다. 딜라드와 롱만은 "동사 '주다'가 책에서 167번 사용된 중 131번의 주어는 야훼이다"라고 지적한다.[23] 신명기는 토라를 이스라엘의 궁극적인 권위로 삼아 왕조차도 그것에 복종하게 한다.[24]

6. 1. 유대교

신명기 6:4-5절: "이스라엘아 들으라 (''쉐마 이스라엘''), 우리 유대교의 하느님은 한 분 하느님이시다!"는 유대교의 기본 신조인 쉐마 이스라엘이 되었으며, 하루 두 번 암송하는 것은 미츠와 (종교적 계율)이다. 이어서 "너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 네 하느님을 사랑하라"고 기록되어 있으며, 따라서 하느님에 대한 사랑이라는 유대교의 중심 개념과 그 결과로 오는 보상과도 동일시된다.[12]6. 2. 기독교

마태오 복음서에서 예수는 신명기 6장 5절을 가장 큰 계명으로 인용했다. 초기 기독교 저술가들은 신명기의 이스라엘 회복 예언이 예수 그리스도 안에서 성취되었거나(대체되었다) 기독교 교회의 설립으로 성취되었다고 해석했으며(루카 1–2, 사도행전 2–5), 예수는 신명기 18장 15절에서 모세가 예언한 "나와 같은 한 분(즉, 예언자)"으로 해석되었다(사도행전 3장 22–23절). 사도 바울과 유대교의 정확한 입장은 여전히 논쟁의 대상이지만, 일반적인 견해는 사도 바울이 신명기에 제시된 미츠바 대신 신명기 30장 11–14절을 인용하여 모세 율법의 준수는 예수와 복음에 대한 믿음에 의해 대체되었다고 주장했다는 것이다(새 언약).[25]참조

[1]

웹사이트

Definition of Deuteronomy

https://www.dictiona[...]

2023-03-11

[2]

문서

Phillips, pp.1–2

[3]

문서

bibleverse|Deuteronomy|6:4|HE

[4]

문서

Miller, p.10

[5]

문서

Christensen, p.211

[6]

서적

Deuteronomy: An Introduction and Commentary

Inter-Varsity Press

[7]

서적

Deuteronomy

Hendrickson Publishers

[8]

문서

Rofé, pp.1–4

[9]

문서

Tigay, pp.137ff.

[10]

문서

Knight, p.66

[11]

문서

Bandstra, pp.190–191

[12]

문서

McConville

[13]

문서

Block, p.172

[14]

문서

McKenzie, p.266

[15]

문서

Bultman, p.135

[16]

문서

Romer (1994), p.200-201

[17]

문서

McKenzie, p.265

[18]

문서

Thompson, Deuteronomy, 112.

[19]

문서

Breuggemann, p.53

[20]

문서

Laffey, p.337

[21]

문서

Phillips, p.8

[22]

문서

Dillard & Longman, p.102.

[23]

문서

Dillard & Longman, p.117.

[24]

문서

Vogt, p.31

[25]

문서

McConville, p.24

[26]

웹사이트

申命記

'#E3.83.96.E3.83.AA.[...]

2022-02-02

[27]

웹사이트

申命記

'#E6.97.A5.E6.9C.AC.[...]

2022-02-02

[28]

문서

後藤茂光「申命記」『新聖書辞典』いのちのことば社、1985年、661ページ。

[29]

간행물

旧約聖書正典の形成と決定原理

https://tcu.repo.nii[...]

東京基督教大学

1993-03

[30]

웹사이트

申命記改革

2024-03-09

[31]

문서

K・A・キッチン 著、津村俊夫 訳『古代オリエントと旧約聖書』いのちのことば社、1979年、170ページ。

[32]

문서

Miller, p.10

[33]

문서

Christensen, p.211

[34]

서적

Deuteronomy: An Introduction and Commentary

Inter-Varsity Press

[35]

서적

Deuteronomy

Hendrickson Publishers

[36]

서적

Rofé

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com