유대교

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

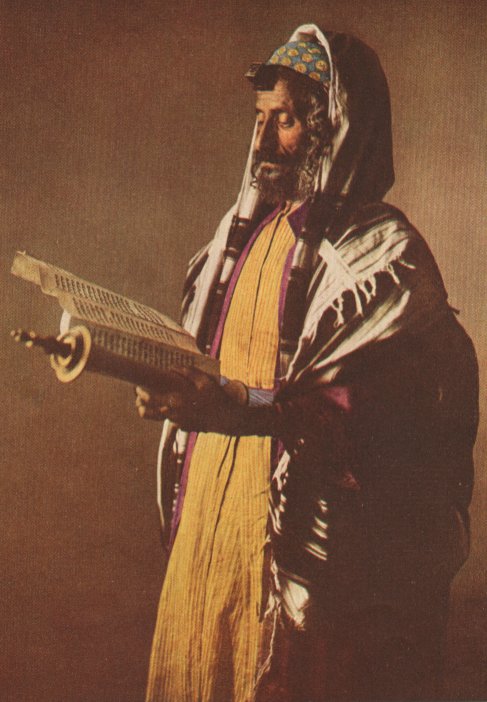

유대교는 유일신을 믿는 아브라함 계통의 종교로, 토라(Torah)를 비롯한 경전을 중심으로 율법과 전통을 따르는 종교이다. 기원전 5세기에 바빌론 유수 이후 형성되었으며, 바리새파에서 현대 유대교가 발전했다. 유대교는 역사적으로 다양한 분파로 나뉘었으며, 현재는 정통파, 보수파, 개혁파 등으로 구분된다. 주요 경전으로는 타나크, 탈무드 등이 있으며, 유대교의 주요 개념으로는 계약, 토라, 미츠보트, 메시아 사상 등이 있다. 유대교의 종교적 실천으로는 기도, 안식일 준수, 축제, 음식 규정(카슈르트), 생애 주기 의례 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이스라엘의 종교 - 메노라

메노라는 출애굽기에 따라 순금으로 만들어진 고대 히브리 촛대로, 아몬드 꽃 형상의 가지가 있는 것이 특징이며 유대교의 중요한 상징으로 이스라엘 국장에도 등장하고 기독교에서 일곱 교회를 상징하는 등 다양한 의미를 지닌다. - 이스라엘의 종교 - 이스라엘의 최고 랍비

이스라엘의 최고 랍비는 아슈케나지 최고 랍비와 스파라디 최고 랍비 두 명으로 구성되어 결혼, 개종 등 다양한 분야에서 막강한 권한을 행사하며, 정치적 영향력과 결혼 통제 문제로 논란이 있는 제도이다. - 유대교 - 토호롯

토호롯은 유대교에서 사람, 물건, 음식 등이 특정한 원인으로 부정하게 되는 과정과 정결례를 통해 다시 정결하게 되는 방법을 다루는 제의적 부정과 정결에 관한 규정이다. - 유대교 - 라숀 하라

라숀 하라는 유대교에서 금기시하는 '악한 말'을 의미하는 히브리어 구절로, 험담, 비방, 명예훼손 등 타인의 명예를 훼손하거나 해를 끼치는 모든 언어적 행위를 포괄하는 개념이다. - 아브라함 계통의 종교 - 아브라함 종교

아브라함 종교는 아브라함을 공통 조상으로 믿는 유대교, 기독교, 이슬람교 등의 일신교를 통칭하는 용어이며, 이들은 아브라함의 계보와 신과의 언약을 공유하지만 종교적 차이점도 존재하고, 바하이교 등 여러 종파를 포함하여 세계적으로 큰 영향을 미치고 있다. - 아브라함 계통의 종교 - 드루즈

드루즈는 11세기 이집트에서 기원하여 레반트 지역에 주로 거주하는 소수 민족이자 종교 공동체로, 파티마 칼리프 하킴을 신격화하며 이슬람 신비주의 등의 영향을 받은 독자적인 신앙 체계를 가지고 있고, 비밀주의적 성향을 띄며 레반트 지역 사회에서 중요한 역할을 수행한다.

2. 역사

유대교의 역사는 고대 이스라엘 왕국 시대부터 현재까지 수천 년에 걸쳐 이어져 내려온다. 유대교는 야훼 신앙에서 기원하여, 성전 중심의 종교에서 회당과 랍비 중심의 종교로 변화해 왔다.

유대교의 역사는 크게 다음과 같이 구분할 수 있다.

각 시대별 자세한 내용은 하위 문서를 참고하면 된다.

2. 1. 기원과 고대 이스라엘

오늘날 유대교에 영향을 준 고대 유대교의 주요 분파는 바리새파이다. 학계에서는 유대교의 시작을 바빌론에서 돌아와 재건한 성전을 중심으로 하는 기원전 5세기로 본다. 기원전 10세기경 이스라엘 왕국의 야훼교가 있었지만, 이는 현대 유대교에 간접적인 영향만 주었을 뿐 직접적으로 이어지지는 않았다. 기원전 5세기 유대교에는 성전을 재건하고 제사장이 된 레위 지파 후손을 몰아내고 제사장 직분을 차지한 사두개파와 기원전 3~2세기경부터 헬라주의의 영향으로 형성된 바리새파, 에세네파가 있었다. 이들은 기원후 70년까지 서로 영향을 주고받으며 발전했지만, 70년 로마 제국이 이스라엘 저항을 평정하고 유대 종교의 중심지인 예루살렘 성전을 파괴하면서, 친로마 제국 성향의 바리새파만이 현재 유대교의 뿌리로 남게 되었다.[127]

바리새파(Pharisees)는 '분리', '분별'을 뜻하며, 기원전 2세기경 형성되었으나, 이들의 전승에서는 기원전 5세기 에즈라를 그 시작으로 본다. 바리새파는 유대 종교에서 레위인 전통을 따르는 보수파였다. 이들은 2세기 예루살렘 성전 제사장을 차지한 사두개파에게 축출당한 보수적인 기존 제사장 출신의 레위 지파 학자와 전직 제사장이었다. 이들은 셀레우코스 제국의 헬라주의 영향 아래, 사두개파의 성전 중심적이고 부족한 율법 해석과 제사만으로는 부족하다고 인식했다. 바리새파는 율법 해석과 세부 규칙 제정, 율법 학습 방법 연구 등을 통해 사회에 맞는 율법 적용 기준을 제시했다. 이들은 성전에서 제사를 지냈지만, 대부분 사두개파에게 축출당한 제사장의 후손이었으므로, 수공업 등 일반 직업을 가지면서 회당에서 활동했고, 일부만이 회당에서 필사, 교육, 율법 해석 업무를 맡았다. 바리새파는 지역별 회당을 중심으로 활동하며 제사장과 긴장 관계를 유지했지만, 보수적인 성향으로 서로 영향을 주었다. 기원후 70년 로마 제국의 이스라엘 전쟁과 성전 파괴 기간에는 친로마 제국적 태도를 취해 회당을 보존하고 전승을 이어갈 수 있었다.

에세네파(Essenes)는 기원전 3~2세기에 성전에서 축출된 진보적 레위인들의 전통을 보존한 분파이다. 쿰란 사해 문서 발견 이전에는 단순한 분파주의로 알려졌으나, 사해 문서 발견 이후 에세네파인 쿰란 공동체가 사회 활동과 수도 생활을 병행했고, 일부는 완전히 분리된 성소에서 수도 생활을 했다는 사실이 밝혀졌다. 에세네파는 유대 종교 분파 중 가장 진보적인 성향을 띠었으며, 예루살렘 성전 반대주의와 신비철학적 성격을 가졌다. 이들 역시 헬라주의의 영향을 받은 기원전 3~2세기경부터 형성되었으며, 진보적 레위인의 영향을 받았다. 사두개파가 성전을 장악한 기원전 3세기 이후부터 예루살렘 성전은 자정 능력을 상실했다고 규정하고, 사두개파와 바리새파를 벗어난 진보적인 입장을 취했다. 에세네파는 광야로 이동하여 공동체를 이루었고, 일부는 사회 활동을 하며 그 영향을 지속했다. 이들은 성전 중심주의에서 벗어나 자신들의 제사 장소에서 활동하며, 그곳을 부패한 성전과 달리 진정한 성소로 여겼다.[128] 사회 활동을 하는 에세네파 구성원은 유대 절기에 성전에 가기도 했지만, 자신들이 속한 지역 성소에 모였으며, 일정 기간 성소에서 수도 활동을 했다. 이들은 정결한 삶을 위해 자신들만의 성소에서 정결 예식과 제사 의식을 거행하고, 다양한 저술 활동과 교육을 했다.[129]

에세네파는 당시로서는 진보적인 성경 해석을 남겼으며, 사두개파와 바리새파의 견제를 받았다. 기원후 70년 로마 제국의 이스라엘 전쟁에서 반로마 제국적 성향으로 인해 성소와 기록 자료들이 소실되었고, 살아남은 에세네파는 대부분 기독교와 바리새파에 흡수되었다. 이후 에세네파는 간접적인 자료와 약간의 문헌만이 전해졌으나, 1947년부터 쿰란 부근 동굴에서 사해 문서가 대규모로 발견되면서 에세네파의 자세한 상황과 사상이 알려졌다. 에세네파의 사상은 70년 예루살렘 성전 파괴 이후 바리새파가 성전 중심주의를 벗어나는 데 영향을 주었을 것으로 연구되고 있다.

젤롯파는 에세네파 내에서 더욱 진보적인 성향을 가진 분파로, 흔히 열심당으로 알려져 있다. 이들은 기원후 1세기 로마 제국의 이스라엘 지배에 반발하여 무장 저항 세력을 형성했고, 이스라엘 무장 투쟁의 중심에 있었다. 기원후 70년 예루살렘 성전 파괴 시기에 젤롯은 로마 제국의 직접적인 공격을 받았고, 에세네파 역시 공격 대상이 되었다. 살아남은 이들 중 많은 수가 기독교와 바리새파에 흡수되어 기원후 1세기에 사라졌다.[130]

"유대교"라는 용어는 고대 그리스어 ''이우다이스모스(Ioudaismos)'' (, 동사 ἰουδαΐζεινgrc, "[유대인] 편을 들거나 모방하다"에서 유래)의 라틴어 형태인 ''Iudaismus''에서 유래했다.[18] 그 근원은 유다이며, 이는 유대교에 대한 히브리어 용어 יַהֲדוּתhe ''야하두트(Yahaḏuṯ)''의 근원이기도 하다. ''Ἰουδαϊσμός''라는 용어는 기원전 2세기 코이네 그리스어 책 마카비 2서에 처음 등장한다(마카비 2서 2:21, 8:1, 14:38).[19] 당시 문맥에서 이는 "문화적 실체의 일부를 추구하거나 형성하는 것"을 의미했다.[20] 이는 그 반의어인 ''헬레니스모스(hellenismos)''와 유사했는데, 이 단어는 사람들이 헬레니즘 문화 규범에 복종하는 것을 의미했다. ''이우다이스모스(iudaismos)''와 ''헬레니스모스(hellenismos)'' 사이의 갈등은 마카비우스의 반란의 배경이 되었고, 따라서 ''이우다이스모스(iudaismos)''라는 용어가 만들어졌다.[20]

샤이 제이. 디. 코헨(Shaye J. D. Cohen)은 그의 저서 ''유대인의 시작(The Beginnings of Jewishness)''에서 ''이우다이스모스(Ioudaïsmós)''를 "유대교"로 번역하는 것은 너무 좁다고 주장하며, "유대인을 유대인으로 만드는 모든 특징들의 집합"을 의미하는 '유대인됨'으로 번역해야 한다고 주장했다.[21]

그러나 다니엘 R. 슈워츠(Daniel R. Schwartz)는 특히 마카비서의 문맥에서 "유대교"는 유대 국가의 문화와 정치와는 달리 종교를 가리킨다고 주장한다. 그는 이것이 파리사이파와 사두개파 사이의 이데올로기적 분열과 암묵적으로 유대 사회의 반 하스모네아(anti-Hasmonean)와 친 하스모네아(pro-Hasmonean) 세력을 반영했다고 보았다.[19]

''옥스퍼드 영어 사전(Oxford English Dictionary)''에 따르면, "유대인의 종교 직업 또는 실천; 유대인의 종교 체계 또는 정치"를 의미하는 데 사용된 영어에서 가장 초기의 인용은 로버트 파비안(Robert Fabyan)의 ''잉글랜드와 프랑스의 새로운 연대기(The newe cronycles of Englande and of Fraunce)''(1516)이다.[22] 라틴어 ''Iudaismus''의 직역으로서의 "유대교"는 1611년 영어로 번역된 성경 외경(가톨릭 교회와 동방 정교회의 제2정경) 마카비 2서 2장 21절에 처음 등장한다.

2. 1. 1. 야훼 신앙과 고대 종교

히브리어 성경에 따르면, 사울 왕 때 통일 왕국이 건설되어 다윗 왕과 솔로몬 왕 시대까지 이어졌으며 수도는 예루살렘이었다. 솔로몬의 통치 후, 나라는 북쪽의 이스라엘 왕국과 남쪽의 유다 왕국으로 분열되었다. 이스라엘 왕국은 기원전 720년경 신아시리아 제국에 정복당하면서 멸망하였고,[31] 수많은 백성이 수도 사마리아에서 메디아와 카부르 강 계곡으로 포로로 끌려갔다. 유다 왕국은 기원전 586년 신바빌로니아 제국의 느부카드네자르 2세에게 정복될 때까지 독립 국가로 존속했다. 바빌로니아인들은 예루살렘을 파괴하고 고대 유대인 숭배의 중심지였던 제1성전을 무너뜨렸다. 유대인들은 바빌론으로 유배되었는데, 이는 최초의 유대인 디아스포라로 여겨진다. 후에 그들 중 많은 수가 70년 후 페르시아 아케메네스 제국에 의한 바빌론 정복 이후 고국으로 돌아왔는데, 이 사건은 시온으로의 귀환으로 알려져 있다. 제2성전이 건설되었고 옛 종교 의식이 재개되었다.

제2성전 초기, 최고 종교 권위는 에스라 서기관이 이끄는 대회중(大會衆)이었다. 대회중의 다른 업적 중에는 성경의 마지막 책들이 이때 기록되었고 정경이 확정된 것이다. 헬레니즘 유대교는 기원전 3세기부터 프톨레마이오스 이집트로 퍼져나갔고, 그 형성은 유대 공동체 내에서 광범위한 논쟁을 불러일으켜 “점령 세력의 문화에 적응하는 것에 대한 유대 공동체 내의 갈등”을 시작했다.

대 유대 반란(기원후 66-73년) 동안 로마인들은 예루살렘을 약탈하고 제2성전을 파괴했다. 나중에 로마 황제 하드리아누스는 성전산에 이교 우상을 세우고 할례를 금지했는데, 이러한 민족 말살 행위는 바르 코크바의 난(기원후 132-136년)을 유발했고, 그 후 로마인들은 토라 연구와 유대인 명절 축하를 금지하고 유대 속주에서 사실상 모든 유대인들을 강제로 추방했다. 그러나 기원후 200년에 유대인들은 로마 시민권을 부여받았고 유대교는 4세기 영지주의와 초기 기독교의 등장까지 ''레기오 리키타''("합법적인 종교")로 인정받았다.

예루살렘의 멸망과 유대인들의 추방 후, 유대인 예배는 성전 중심으로 조직되는 것을 중단했고, 기도가 제사를 대신하게 되었으며, 최소 10명의 성인 남성으로 대표되는 공동체를 중심으로 예배가 재건되었고, 개별 공동체의 교사이자 지도자 역할을 한 랍비들의 권위가 확립되었다.

2. 1. 2. 통일 왕국과 분열 왕국

יהדות|야하두트he 역사에서 통일 왕국과 분열 왕국 시기는 이스라엘 민족이 하나의 왕국으로 통일되었다가 이후 남북으로 분열되는 과정을 포함하는 중요한 부분이다.2. 1. 3. 앗시리아와 바빌로니아의 지배

기원전 6세기 유다 왕국이 신바빌로니아 제국에 의해 멸망하고 유대인들이 바빌론 유수를 겪으면서 유대교는 큰 변화를 맞이했다.앗시리아와 바빌로니아의 지배를 받으면서 유대인들은 예루살렘 성전 중심의 종교 생활에서 벗어나 각 지역 사회를 중심으로 하는 새로운 형태의 신앙생활을 발전시켜야 했다. 이 과정에서 성경과 율법에 대한 해석이 중요해졌고, 랍비들의 역할이 강화되었다.

이 시기 유대교는 조로아스터교 등 주변 종교의 영향을 받으면서 유일신 사상, 천사와 악마, 최후의 심판, 부활 등 새로운 개념들을 받아들였다. 이러한 변화는 유대교가 훗날 기독교와 이슬람교로 발전하는 데 중요한 기반이 되었다.

2. 2. 제2성전 시대와 헬레니즘 시대

현재의 유대교에 영향을 끼친 고대 유대교의 유파는 바리새파이다. 학술적으로 유대교의 시작은 바빌론 유수에서 돌아와 재건한 성전을 중심으로 하는 기원전 5세기가 기준이다. 기원전 10세기경 이스라엘 왕국의 야훼교가 있으나, 현대 유대교에는 간접적인 영향을 주었을 뿐 직접적으로 전해지지는 않았다. 기원전 5세기 유대교는 성전을 재건하고 제사장이 된 레위 지파 후손을 몰아내고 제사장 직분을 차지한 사두개파와 기원전 3~2세기경부터 헬라주의의 영향 아래 형성된 바리새파와 에세네파가 있었다. 이들은 기원후 70년까지 상호 영향을 끼치며 발전했지만, 70년 로마 제국의 이스라엘 저항 평정과 유대교 중심지인 예루살렘 성전 파괴, 반(反)로마 제국 성향 사람들의 축출로 친(親)로마 제국 성향의 바리새파만이 현재 유대교의 뿌리로 존속하게 되었다.

"유대교"라는 용어는 고대 그리스어 ''이우다이스모스(Ioudaismos)''(, 동사 ἰουδαΐζεινgrc에서 유래, "[유대인] 편을 들거나 모방하다")의 라틴어 형태인 ''Iudaismus''에서 유래했다.[18] 그 근원은 יהודה|예후다(Yehudah)he 유다이며, 이는 유대교에 대한 히브리어 용어 יַהֲדוּתhe ''야하두트(Yahaḏuṯ)''의 근원이기도 하다. ''Ἰουδαϊσμός''라는 용어는 기원전 2세기 코이네 그리스어 책 마카비 2서에 처음 등장한다(마카비 2서 2:21, 8:1, 14:38).[19] 당시 문맥에서 이는 "문화적 실체의 일부를 추구하거나 형성하는 것"을 의미했다.[20] 이는 그 반의어인 ''헬레니스모스(hellenismos)''와 유사했는데, 이 단어는 사람들이 헬레니즘 문화 규범에 복종하는 것을 의미했다. ''이우다이스모스(iudaismos)''와 ''헬레니스모스(hellenismos)'' 사이의 갈등은 마카비우스의 반란의 배경이 되었고, 따라서 ''이우다이스모스(iudaismos)''라는 용어가 만들어졌다.[20]

샤이 제이. 디. 코헨(Shaye J. D. Cohen)은 그의 저서 ''유대인의 시작(The Beginnings of Jewishness)''에서 다음과 같이 썼다.

그러나 다니엘 R. 슈워츠(Daniel R. Schwartz)는 특히 마카비서의 문맥에서 "유대교"는 유대 국가의 문화와 정치와는 달리 종교를 가리킨다고 주장한다. 그는 이것이 파리사이파와 사두개파 사이의 이데올로기적 분열과 암묵적으로 유대 사회의 반(反)하스모네아와 친(親)하스모네아 세력을 반영했다고 믿는다.[19]

''옥스퍼드 영어 사전(Oxford English Dictionary)''에 따르면, "유대인의 종교 직업 또는 실천, 유대인의 종교 체계 또는 정치"를 의미하는 데 사용된 영어에서 가장 초기의 인용은 로버트 파비안(Robert Fabyan)의 ''잉글랜드와 프랑스의 새로운 연대기(The newe cronycles of Englande and of Fraunce)''(1516)이다.[22] 라틴어 ''Iudaismus''의 직역으로서의 "유대교"는 1611년 영어로 번역된 성경 외경(가톨릭 교회와 동방 정교회의 제2정경) 마카비 2서 2장 21절에 처음 등장한다. "유대교를 위해 영예롭게 용감하게 행동한 자들."

2. 2. 1. 페르시아의 지배와 성전 재건

이슬람은 기독교와 달리 올바른 신앙보다 올바른 행동을 중시하며, 할례와 이슬람법 및 법률, 코셔와 할랄 등에서 공통점을 가진다. 두 전통 사이에 위치하는 사람들도 있다(Judeo-Islamic tradition).- 사바타이 운동(Sabbatianism) (유대교 내의 메시아 운동)

- 돈메(Dönmeh) (원래 사바타이 운동의 숨은 유대교도)

- 무슬림 유대인(Muslim Jew)

- 알라를 위한 유대인(Jews for Allah)

2. 2. 2. 헬레니즘 시대와 유대교 분파

기원전 3세기부터 기원후 1세기까지 헬레니즘의 지배를 받으면서 유대교는 성전 재건 시기에 헬라와 로마 문화의 영향을 받았다. 이 시기 유대교는 여러 분파로 나뉘어 발전했다.[126]사두개파는 성전을 중심으로 하는 유파였다. 기원전 5세기에 재건된 예루살렘 성전을 중심으로 정치적으로 제사장직을 장악했다. 사두개파는 레위 지파 후손이 아니었지만, 기원전 3~2세기에 레위 지파 후손을 축출하고 제사장직을 차지했다. 헬라주의적 정치 성향을 보이면서도 유대 문화를 지키려 했으며, 오경(토라)만을 정경으로 인정하고 모세 율법을 자유롭게 해석할 권한이 있다고 주장했다. 기원후 70년 예루살렘 성전 파괴 이후 사라졌다.

에세네파는 기원전 3~2세기에 성전에서 축출된 진보적 레위인들의 전통을 보존한 유파이다. 쿰란 사해 문서 발견 이전에는 단순한 분파주의로 알려졌으나, 사해문서 발견 이후 에세네파 쿰란 공동체가 사회활동과 수도생활을 병행했다는 사실이 밝혀졌다. 이들은 예루살렘 성전반대주의와 신비철학적 성격을 지녔으며, 사두개파와 바리새파를 비판하고 자신들만의 성소에서 정결예식과 제사의식을 거행했다.[128] [129] 기원후 70년 로마-유대 전쟁에서 반로마제국적 성향으로 인해 공격받아 소실되었고, 살아남은 에세네파는 기독교와 바리새파에 흡수되었다. 에세네파의 사상은 예루살렘 성전 파괴 이후 바리새파가 성전 중심주의를 벗어나는 데 영향을 주었을 것으로 연구되고 있다.

젤롯파는 에세네파 내에서 더욱 진보적인 성향을 가진 부류로, 기원후 1세기 로마 제국의 지배에 반발한 무장 저항 세력을 형성했다. 이들은 기원후 70년 예루살렘 성전 파괴 시기에 로마 제국의 직접적인 공격을 받았고, 에세네파와 함께 사라졌다.[130]

현재 유대교에 영향을 끼친 고대 유대교의 유파는 바리새파다. 이들은 헬라주의의 영향 아래 형성되었으며, 기원후 70년 예루살렘 성전 파괴 이후 친로마제국 성향으로 인해 유대교의 뿌리로 존속하게 되었다.

2. 2. 3. 하스몬 왕조와 로마의 지배

헬레니즘 유대교의 쇠퇴 이후 기원후 2세기에 하스몬 왕조가 성립되면서 제사장 중심의 유대교에서 랍비 중심의 유대교로 변화가 일어났다.[39] 하스몬 왕조는 마카베오 전쟁을 통해 셀레우코스 제국으로부터 독립한 유대인 왕조였다.하스몬 왕조 시기에는 유대교 내부에서 다양한 종파 간의 갈등이 심화되었다. 사두개파는 성전 제사를 중시하고 귀족 계층과 결탁한 반면, 바리새파는 구전 율법을 강조하고 일반 대중의 지지를 받았다. 이 외에도 에세네파와 같은 여러 분파들이 존재했다.

기원전 63년, 폼페이우스가 이끄는 로마 제국 군대가 예루살렘을 점령하면서 하스몬 왕조는 몰락하고 유대는 로마의 속주가 되었다. 로마의 지배 하에서 유대인들은 종교적 자유를 어느 정도 보장받았지만, 로마 제국과의 갈등은 계속되었다.

로마 제국 시기에는 유대교 내부에서 메시아 대망 사상이 널리 퍼졌다. 많은 유대인들이 로마의 지배를 종식시키고 다윗 왕조를 부활시킬 메시아의 출현을 고대했다. 이러한 메시아 대망 사상은 기원후 66년에 발발한 제1차 유대-로마 전쟁의 주요 원인 중 하나였다.

2. 3. 중세 시대

기원후 90년, 얌니아에서 랍비 요하난 벤 자카이를 중심으로 열린 바리새파 회의는 로마 제국의 공격에서 살아남은 바리새파가 유대교를 재건하는 기준점이 되었다. 이 회의에서 바리새파는 기독교와의 명확한 구분을 선언하고, 성전이 아닌 회당을 예식의 중심으로 삼았다. 또한, 헬라주의 영향을 받은 문헌을 제외한 고대 문헌 24권(기독교에서는 39권으로 구분)을 율법서, 역사서, 성문서로 구성된 정경으로 확정했다. 이로써 랍비 유대교는 정경과 회당을 중심으로 하는 새로운 시대를 열었다.[36]탈무드 율법()은 탈무드 시대(1~500 CE)의 현자들 또는 랍비들인 탄나임과 아모라임의 가르침에 근거하여 《탈무드》로부터 유도된 율법이다. 《탈무드》는 기원후 220년 경에 형성된 미슈나와 기원후 500년 경에 형성된 게마라로 구성되어 있다.

이슬람은 기독교와 달리 올바른 신앙보다 올바른 행동을 중시하며, 할례와 이슬람법 및 법률, 코셔와 할랄 등에서 유대교와 공통점을 가진다. 두 전통 사이에 위치하는 사람들도 있다(Judeo-Islamic tradition).

- 사바타이 운동(Sabbatianism) (유대교 내의 메시아 운동)

- * 돈메(Dönmeh) (원래 사바타이 운동의 숨은 유대교도)

- 무슬림 유대인(Muslim Jew)

- * 알라를 위한 유대인(Jews for Allah)

2. 3. 1. 랍비 유대교의 발전

기원후 90년, 얌니아에서 랍비 요하난 벤 자카이를 중심으로 열린 바리새파 회의는 로마 제국의 공격에서 살아남은 바리새파가 유대교를 재건하는 기준점이 되었다. 이 회의에서 바리새파는 기독교와의 명확한 구분을 선언하고, 성전이 아닌 회당을 예식의 중심으로 삼았다. 또한, 헬라주의 영향을 받은 문헌을 제외한 고대 문헌 24권(기독교에서는 39권으로 구분)을 율법서, 역사서, 성문서로 구성된 정경으로 확정했다. 이로써 랍비 유대교는 정경과 회당을 중심으로 하는 새로운 시대를 열었다.2. 3. 2. 이슬람 세계와 유대교

이슬람은 기독교와 달리 올바른 신앙보다 올바른 행동을 중시하며, 할례와 이슬람법 및 법률, 코셔와 할랄 등에서 유대교와 공통점을 가진다. 두 전통 사이에 위치하는 사람들도 있다(Judeo-Islamic tradition).- 사바타이 운동(Sabbatianism) (유대교 내의 메시아 운동)

- * 돈메(Dönmeh) (원래 사바타이 운동의 숨은 유대교도)

- 무슬림 유대인(Muslim Jew)

- * 알라를 위한 유대인(Jews for Allah)

2. 3. 3. 유럽의 유대인

로마 제국의 공격 이후, 기존 유대교의 여러 유파가 사라진 상황에서 바리새파는 유대교를 재건하고 그 기준을 정립해야 하는 중대한 역할을 맡게 되었다. 기원후 90년, 얌니아에서 열린 바리새파 회의는 이러한 재건 작업의 중요한 이정표였다. 이 회의에서 랍비 요하난 벤 자카이를 중심으로 바리새파 유대교는 기존 유대교와 차별화된 새로운 기준을 형성했다. 기독교와의 명확한 구분을 선언하고, 성전 대신 회당을 예배의 중심으로 삼았다. 또한, 헬라주의 영향을 받은 문헌을 제외한 고대 문헌 24권(기독교에서는 39권으로 구분)을 정경으로 확정하여, 성전 중심에서 정경 중심으로 전환하는 유대교의 새로운 시대를 열었다.[36]탈무드 율법()은 탈무드 시대(1-500 CE)의 현자들 또는 랍비들인 탄나임과 아모라임의 가르침에 근거하여 《탈무드》로부터 유도된 율법이다. 《탈무드》는 기원후 220년 경에 형성된 미슈나와 기원후 500년 경에 형성된 게마라로 구성되어 있다.

2. 4. 근대

근대 유대교는 다양한 사상과 운동이 등장하며 복잡하게 변화한 시기이다.18세기 동유럽에서는 이스라엘 벤 엘리에젤(바알 솀 토브)을 중심으로 하시디즘 운동이 일어났다. 하시디즘은 카발라의 신비주의적 가르침에 뿌리를 두고 있으며, 레베로 불리는 종교 지도자에 대한 헌신을 강조했다. 하시디즘은 미스나그딤과 같은 전통적인 반대 세력과 구별되었으며, 현대까지도 다양한 분파로 이어져 오고 있다.

19세기에는 계몽주의의 영향으로 유대교 내부에 큰 변화가 일어났다. 마이모니데스는 13가지 신앙 원칙을 제시했지만, 하스다이 크레스카스, 요셉 알보 등에게 비판받기도 했다. 요세푸스는 종교적 믿음보다 실천을 강조하며 배교를 할라카 위반과 연결 짓기도 했다.

이러한 변화 속에서 유대교 종파는 더욱 다양해졌다. 조셉 B. 솔로베이치크는 할라카 준수를 강조하는 현대 정통 유대교를 이끌었고, 모르데카이 카플란은 재건주의 유대교를 창시하여 종교 개념을 넘어선 유대 문명을 강조했다. 솔로몬 셰히터의 보수 유대교는 전통을 토라 해석의 역사로 이해했으며, 데이비드 필립슨은 개혁 유대교 운동을 통해 전통적인 랍비적 접근에 반대했다.

19세기 말부터는 유대인의 민족주의 운동인 시오니즘이 등장하여 팔레스타인 지역에 유대 국가 건설을 목표로 했다. 종교 시오니즘은 종교적 신념을 바탕으로 시오니즘을 지지했으며, 정신적 시오니즘과 문화 시오니즘으로 나뉘었다. 아하드 하암은 정신적 시오니즘을, 마르틴 부버는 문화 시오니즘을 대표했다. 현대 정통파 유대교 내에서도 시오니즘을 지지하는 하레디-레우미 흐름이 나타났다.

2. 4. 1. 하시디즘 운동

하시디즘은 18세기 동유럽에서 시작된 유대교의 한 분파로, 이스라엘 벤 엘리에젤(바알 솀 토브)을 창시자로 여긴다. 하시디즘은 카발라의 신비주의적 가르침에 뿌리를 두고 있으며, 레베 또는 종교 교사에 대한 의존성을 특징으로 한다.[10]하시디즘은 미스나그딤(리투아니아 또는 ''Lita'im''으로도 알려짐)과 같은 전통주의적 반대파와 구별된다.[10] 현대에는 다양한 하시디즘 하위 분파들이 존재한다. 주요 분파는 다음과 같다.

네오 하시디즘 (Neo Hasidism)도 하시디즘의 영향을 받은 유대교 부흥 운동 중 하나이다.

2. 4. 2. 계몽주의와 유대교의 변화

유대교 역사를 통틀어 많은 학자들이 유대교의 핵심 원리를 제시했지만, 모두 비판을 받았다.[36] 가장 널리 알려진 것은 12세기에 마이모니데스가 발전시킨 13가지 신앙 원칙이다.[36] 마이모니데스에 따르면, 이 원칙 중 하나라도 거부하는 유대인은 배교자이자 이단으로 간주된다.마이모니데스 시대에 그의 원칙 목록은 하스다이 크레스카스와 요셉 알보에 의해 비판을 받았다. 알보와 라아바드는 마이모니데스의 원칙에는 참된 것이지만 신앙의 근본이 아닌 항목이 너무 많다고 주장했다.[36]

이와 관련하여 고대 역사가 요세푸스는 종교적 신념보다는 관행과 준수를 강조하여, 배교를 할라카를 지키지 못하는 것과 연관시켰고, 유대교 개종 요건에는 할례와 전통 관습 준수가 포함된다고 주장했다. 마이모니데스의 원칙은 그 후 몇 세기 동안 대부분 무시되었다. 나중에 이 원칙들을 시적으로 다시 표현한 두 가지 ("''아니 마아민''"과 "''이그달''")가 많은 유대교 예배 의식에 통합되었고,[36] 결국 거의 보편적으로 받아들여지게 되었다.

현대에 유대교는 정확한 종교 교리를 규정할 중앙 권위가 없다. 이 때문에 유대교의 범위 내에서 기본적인 신앙에 대한 많은 다양한 변형이 고려된다. 그럼에도 불구하고 모든 유대교 종파는 크든 작든 히브리 성경이나 탈무드 및 미드라시와 같은 다양한 주석의 원리에 기반을 두고 있다. 유대교는 또한 하나님과 족장 아브라함 사이의 성경적 계약과 모세에게 계시된 계약의 추가적인 측면을 보편적으로 인정하며, 모세는 유대교의 가장 위대한 예언자로 여겨진다. 미슈나 즉 랍비 유대교의 핵심 경전에서 이 계약의 신성한 기원에 대한 수용은 유대교의 필수적인 측면으로 여겨지며, 계약을 거부하는 자들은 세상의 도래에서 자신의 몫을 잃는다.

현대 시대에 유대교의 핵심 원리를 확립하는 것은 현대 유대교 종파의 수와 다양성을 고려할 때 더욱 어렵다. 19세기와 20세기의 가장 영향력 있는 지적 경향으로 문제를 제한하더라도, 그 문제는 여전히 복잡하다. 예를 들어, 조셉 솔로베이치크 (현대 정통파 운동과 관련됨)의 현대성에 대한 답변은 유대교를 할라카를 따르는 것과 동일시하는 것에 기반을 두고 있으며, 궁극적인 목표는 세상에 신성함을 가져오는 것이다. 재건주의 유대교의 창시자인 모르데카이 카플란은 유대교를 문명과 동일시하기 위해 종교의 개념을 버리고, 후자의 용어와 핵심 아이디어의 세속적 번역을 통해 가능한 한 많은 유대교 종파를 포용하려고 한다. 솔로몬 셰히터의 보수 유대교는 자체적으로 끊임없이 갱신되고 조정되는 법의 창조적 해석을 통해 수행되는 토라 해석의 역사인 전통으로 이해되었다. 마지막으로 데이비드 필립슨은 엄격하고 전통적인 랍비적 접근 방식에 반대하여 유대교 개혁 운동의 윤곽을 그리며 보수 운동과 유사한 결론에 도달한다.[37]

2. 4. 3. 시오니즘 운동과 이스라엘 건국

'''시오니즘'''(Zionism, צִיּוֹנוּת|치요누트he)은 유대인의 민족주의 운동으로, 팔레스타인 지역에 유대 민족 국가를 건설하는 것을 목표로 한다.종교 시오니즘(צִיּוֹנוּת דָּתִית|치요누트 다티트he)은 시오니즘의 한 갈래로, 종교적 신념을 바탕으로 유대 국가 건설을 추구한다. 이들은 정신적 시오니즘(צִיּוֹנוּת רוּחָנִית|치요누트 루하니트he)과 문화 시오니즘으로 나뉜다.

- '''정신적 시오니즘'''은 아하드 하암 등으로 대표되며, 유대교의 정신적 가치를 보존하고 발전시키는 것을 중요하게 여긴다.

- '''문화 시오니즘'''은 마르틴 부버 등으로 대표되며, 유대 문화를 부흥시키고 발전시키는 것을 중요하게 여긴다.

- 이후드 운동(איחוד|이후드he)

- 미즈라히(Mizrachi)

- 국민 종교당(마프달)(מפלגה דתית-לאומית|미플라가 다티트-레우미트he)

현대 정통파 유대교 내에서도 시오니즘을 지지하는 흐름이 나타났으며, 이들은 종교적 신념과 민족주의 이념을 결합한 하레디-레우미(חרדי לאומי|하르달he)로 불리기도 한다.

3. 주요 분파

현대 유대교는 여러 분파로 나뉘는데, 각 분파는 할라카(유대 율법)와 전통에 대한 해석과 실천 방식에서 차이를 보인다.

바리새파는 현대 유대교에 큰 영향을 준 고대 유대교의 주요 분파였다. 이들은 사두개파, 에세네파와 함께 기원전 5세기부터 기원후 70년까지 존재했다. 로마 제국에 의해 예루살렘 성전이 파괴된 후, 친로마적 성향의 바리새파만이 살아남아 현대 유대교의 뿌리가 되었다.[126]

기원후 90년, 얌니아 회의에서 바리새파는 기독교와 명확히 구분되고 성전이 아닌 회당을 중심으로 하는 새로운 유대교의 기준을 세웠다. 이들은 율법서, 역사서, 성문서 24권(기독교에서는 39권)을 정경으로 정하고, 토라(Torah)를 중심으로 하는 신앙을 확립했다.

현재 유대교는 크게 율법의 문자적 해석을 강조하는 보수파와 자유로운 해석을 추구하는 개혁파로 나뉜다. 또한, 카라이파와 같이 성문 토라만을 인정하는 분파도 존재하며, 인본주의적 유대교와 같이 무신론적인 경향을 띠는 분파도 있다.

3. 0. 1. 정통파 유대교

현대 유대교에 큰 영향을 준 고대 유대교의 주요 분파는 바리새파였다. 학문적으로 유대교는 기원전 5세기, 바빌론 유수에서 돌아와 재건한 성전을 중심으로 시작되었다. 기원전 10세기경 이스라엘 왕국의 야훼교가 있었지만, 이는 현대 유대교에 간접적인 영향만 주었을 뿐이다. 기원전 5세기 유대교에는 성전을 재건하고 레위 지파 후손을 몰아낸 사두개파와, 기원전 3~2세기경 헬라주의의 영향으로 형성된 바리새파, 에세네파가 있었다. 이들은 기원후 70년까지 서로 영향을 주고받으며 발전했지만, 로마 제국이 이스라엘을 평정하고 예루살렘 성전을 파괴하면서 친로마 성향의 바리새파만이 현대 유대교의 뿌리로 남게 되었다.[126]사두개파(Sadducess)는 성전을 중심으로 활동했던 분파였다. 이들은 기원전 5세기 예루살렘 성전 재건 이후 성전 중심적이고 인종주의적인 견해를 바탕으로 제사장 직분을 장악했다. 사두개파는 혈통적으로 제사장 승계가 보장된 레위 지파 후손이 아니었으며, 기원전 3~2세기에 성전에서 활동하던 레위 지파 후손을 정치적으로 축출하고 제사장 직분을 차지한 이들의 후손이었다.

헬라주의의 지배를 받던 기원전 3세기부터 기원후 1세기 사이, 사두개파는 헬라·로마 문화의 영향을 받았다. 이들은 헬라주의적 정치 성향을 보이면서도 유대 문화를 지키기 위해 노력했다.

사두개파는 기원전 3세기, 기존의 견해를 받아들이면서도 레위 지파 출신 제사장들을 몰아내고 제사장 자리를 차지했다. 이들은 선지자나 구전되어 온 권위를 인정하지 않았고, 오경(토라, 율법서)만을 정경으로 여기며 모세 율법을 자유롭게 해석할 권한이 있다고 주장했다. 기원후 70년 로마 제국이 예루살렘 성전을 파괴한 이후 사두개파는 완전히 사라져 바리새파에 흡수되었다.

에세네파(Essenes)는 기원전 3~2세기에 성전에서 축출된 진보적인 레위인들의 전통을 보존한 분파였다. 쿰란 사해 문서 발견 이전에는 단순한 분파주의로 알려졌으나, 사해문서 발견 이후 에세네파인 쿰란 공동체가 사회활동과 수도생활을 병행했고, 일부는 완전히 분리된 성소에서 수도하는 기간을 보냈다는 사실이 밝혀졌다.

에세네파는 유대교 분파 중 가장 진보적인 성향을 가졌으며, 예루살렘 성전 반대주의와 신비철학적 성격을 지녔다고 알려졌다. 이들 역시 헬라주의의 영향을 받은 기원전 3~2세기경부터 형성되었으며, 진보적인 레위인의 영향을 받았다. 에세네파는 사두개파가 성전을 장악하기 시작한 기원전 3세기 이후부터 예루살렘 성전을 자정 능력을 상실한 곳으로 규정했다. 그 결과, 이들은 사두개파와 바리새파를 중심으로 하는 기존 유대교에서 벗어난 진보적인 입장을 취했다. 정치적으로 제사장 직분을 찬탈한 사두개파가 관리하던 예루살렘 성전과, 사두개파와 친밀하고 보수적인 율법을 주장하는 바리새파와도 분리주의적인 입장을 취했다.

에세네파는 광야로 이동하여 공동체를 이루고 생활했으며, 이들은 광야의 에세네 공동체에 완전히 소속되어 살아간 일부와 일반 직업을 갖고 사회 활동을 하는 이들로 구성되어 그 영향을 지속했다. 이들은 유대교의 특징이었던 성전 중심주의를 벗어나 자신들의 제사 장소에서 분리되어 활동했고, 그곳을 부패한 성전과 달리 진정한 성소로 여겼다.[128] 사회활동을 하는 에세네파 구성원은 유대 절기에 성전에 가기도 했지만, 자신들이 속한 지역 성소에 모였으며, 일정 기간 성소에서 수도 활동하기도 했다. 정결한 삶을 위해 자신들만의 성소에서 정결 예식과 제사 의식을 거행했고, 다양한 저술 활동과 교육을 전개했다.[129]

에세네파는 당시로서는 진보적인 정경 해석을 남겼으며, 사두개파와 바리새파의 견제를 받았다. 기원후 70년 로마 제국의 이스라엘 전쟁에서 반로마 제국적 성향으로 인해 직접적인 공격을 받아 성소와 기록 자료들이 소실되었고, 살아남은 에세네파는 대부분 기독교와 바리새파에 흡수되었다. 이후 에세네파는 간접적인 자료와 약간의 문헌만이 전해져 왔으나, 1947년부터 쿰란 부근 동굴에서 사해 문서가 대규모로 발견되면서 에세네파의 자세한 상황과 사상 등이 알려졌다.

특히 에세네파의 사상은 기원후 70년 예루살렘 성전 파괴 이후 바리새파가 성전 중심주의를 벗어나는 사상적 배경이 되었을 것으로 연구되고 있다. 현재도 에세네파의 사상과 활동이 초기 기독교와 현대 바리새파 유대교에 끼친 영향 등에 대한 연구가 진행 중이다.

젤롯파는 에세네파 내에서 더욱 진보적인 성향을 가진 분파로, 흔히 열심당으로 알려져 있다. 이들은 기원후 1세기 로마 제국의 이스라엘 지배에 반발하여 무장 저항 세력을 형성했고, 이스라엘 무장 투쟁의 중심에 있었다. 기원후 70년 예루살렘 성전 파괴 시기에 젤롯은 로마 제국의 직접적인 공격을 받았고, 젤롯과 함께 에세네파 역시 공격 대상이 되었다. 살아남은 이들 중 많은 수가 기독교와 바리새파에 흡수되어 기원후 1세기에 사라지게 되었다.[130]

로마 제국의 공격에서 살아남은 바리새파는 기존 유대교 분파들이 사라진 상황에서 유대교를 재건하고, 유대교의 기준을 결정해야 하는 역할을 맡게 되었다. 이 역할의 기준이 되는 사건은 기원후 90년 얌니아에서 열린 바리새파 회의였다. 이 회의에서 랍비 요하난 벤 자카이를 중심으로 바리새파 유대교의 기준을 재형성했다. 기독교와 명확한 구분을 선언하고, 성전이 아닌 회당을 예식의 중심으로 삼았다. 경전은 당시 헬라주의 영향을 받은 문헌을 제외한 고대 문헌만으로 율법서, 역사서, 성문서인 24권(기독교에서는 이를 39권으로 구분한다.)을 바리새파 유대교의 정경으로 정했다. 성전이 아닌 정경을 중심으로 하는 바리새파의 견해를 중심으로 정경과 회당을 중심으로 하는 유대교의 새로운 시대를 열었다.

기원후 1세기부터 현재까지 바리새파에서 발전한 유대교가 전해지며, 유대교는 바리새파의 유대 종교를 의미하게 되었다. 따라서 현재 유대교 전승의 기준은 기원후 1세기 이후에 형성된 것이 대부분이고, 그 이전 기록들은 기원후 3~4세기에 바리새파의 견해 아래에서 재편집되거나 해석되어 전한다. 현재 기록된 유대교의 기준은 사두개파나 에세네파와 차이를 둔 바리새파에서 발전한 기준들에 따른다.

이후 바리새파의 전승에 따라, 유대교는 야훼가 시나이산에서 모세에게 율법과 계명을 성문과 구술의 토라(Torah) 형식으로 시현하였다고 전한다. 이는 역사적으로 카라이트(Karaites) 학파에 의해 도전을 받았는데, 이 학파는 유럽 중세 시대에 번성했고 오늘날 수천 명의 신도들을 거느리고 있다. 성문의 토라만이 밝혀졌다고 주장하는 운동이다. 오늘날 인본주의적 유대교와 같은 자유주의 운동은 무신론적일 수도 있다. 유대교는 4,000년 이상 계속되는 역사를 갖는다고 주장한다. 유대교는 가장 오래된 유일신 종교 중 하나이며, 오늘날까지 존속하는 가장 오래된 종교이다. 히브리서/이스라엘 사람들은 에스델(the Book of Esther)[132]과 같은 정경(타나크) 후기 책 속에서 유대인으로 이미 지칭되었으며, 유대인(Jews)이라는 용어는 “이스라엘의 자손”이라는 호칭을 대체하고 있었다. 현재 유대인들은 유대인으로 태어난 사람들과 유대교 개종자들을 포함하는 다민족 종교 집단이다.

역사적으로, 특별 법정이 바리새파 유대인의 율법을 시행했으며, 오늘날은 이들 법정들이 아직도 존재하지만, 유대교의 실천은 대부분 자발적이다. 신학적이고 법률과 관련된 문제에 관한 권한은 임의의 한 사람 혹은 조직에 주어져 있지 않고, 성서와 많은 랍비와 이들 텍스트를 해석하는 학자들에게 귀속된다. 현대의 유대인들은 유대인으로 태어난 사람들과 유대교 개종자들을 포함하는 다민족성의 종교 집단이다.

바리새파 유대교와 다른 고대 유대 종교의 정경과 종교적 가치들은 기독교, 현대의 유대교, 이슬람과 바하이교를 포함하는 후기 아브라함의 종교들 속에서 중요한 역할을 한다. 바리새파와 다른 고대 유대 종교의 가치는 일부 유일신 계열, 흔히 아브라함 계열 종교라 부르는 기독교, 이슬람교, 바하이교 등에 남아 있다. 기독교는 현대의 바리새파와 공유하거나 다른 고대 유대 종교의 전통을 수용했으며, 기독교의 종교적 가치를 통해 다양한 측면에서 세속적인 서양 윤리와 민법에 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 미쳤다. 이슬람교 역시 바리새파와 다른 전통을 수용했다. 이슬람교는 구약성경과 신약성경을 수용하고 활용하며 이를 바탕으로 꾸란을 중요 경전으로 여긴다. 현대 유대교에서는 따르지 않은 이자 거부와 고대 유대 종교의 율법적 사안을 수용하고 따르며 이슬람 사회의 세속 법률에도 영향을 끼친다.

3. 0. 2. 보수파 유대교

보수파 유대교는 현대 유대교의 한 갈래로, 19세기 독일에서 시작되어 20세기 미국에서 발전했다. 보수파 유대교는 유대 전통과 현대적 가치를 조화시키려는 시도로, 할라카(유대 율법)에 대한 헌신을 유지하면서도 현대 사회의 변화에 적응하려는 노력을 기울인다.보수파 유대교는 랍비 유대교의 전통을 따르면서도, 율법 해석에 있어 보다 유연한 접근 방식을 취한다. 이들은 율법이 시대와 상황에 따라 변화하고 발전할 수 있다고 믿으며, 율법의 역사적, 문화적 맥락을 고려하여 해석한다.

보수파 유대교는 남녀 평등을 지향하며, 여성도 랍비가 될 수 있고 예배에 적극적으로 참여할 수 있다. 또한, 동성애에 대한 포용적인 입장을 취하는 등 사회적 변화에 열려 있다.

보수파 유대교는 전 세계적으로 다양한 공동체를 형성하고 있으며, 특히 미국에서 큰 영향력을 가지고 있다. 이들은 유대교 전통을 지키면서도 현대 사회의 일원으로서 살아가는 유대인의 정체성을 확립하는 데 기여하고 있다.

3. 0. 3. 개혁파 유대교

현대 유대교에 영향을 끼친 고대 유대교의 유파는 바리새파이다. 기원전 5세기경 야훼교가 현대 유대교에 간접적인 영향을 주었으나, 직접적으로 전해지지는 않았다. 기원전 5세기 유대교에는 사두개파, 바리새파, 에세네파가 있었으며, 기원후 70년 로마 제국의 예루살렘 성전 파괴 이후 친로마 제국 성향의 바리새파만이 현재 유대교의 뿌리로 존속하게 되었다.사두개파(Sadducess)는 성전을 중심으로 하는 유파였다. 기원전 5세기 예루살렘 성전을 재건하고, 이를 중심으로 형성되었으며 제사장직을 장악했다. 이들은 레위 지파 후손을 축출하고 제사장직을 차지한 이들의 후손이었다. 헬라주의의 영향을 받았으며, 오경(토라)만 정경으로 여기고 모세 율법을 자유롭게 해석할 권한이 있다고 주장했다. 기원후 70년 예루살렘 성전 파괴 이후 사라졌다.

에세네파(Essenes)는 기원전 3~2세기에 성전에서 축출된 진보적 레위인들의 전통을 보존한 유파이다. 쿰란 사해 문서 발견 이후, 에세네파인 쿰란 공동체가 수도생활을 병행했고, 일부는 분리된 성소에서 수도하였다. 유대종교 유파 중 가장 진보적인 성향으로 예루살렘 성전반대주의와 신비철학적 성격이 있었다. 사두개파와 바리새파를 비판하고, 광야로 이동하여 공동체를 이루었다. 이들은 자신들의 제사 장소를 진정한 성소로 여겼다.[128] 사회활동을 하는 에세네파 구성원은 유대절기에 성전에 가기도 했지만, 자신들이 속한 지역 성소에 모였으며, 일정 기간 성소에서 수도 활동하기도 했다. 정결한 삶을 위해 노력했고, 다양한 저술 활동과 교육을 전개하였다.[129] 70년 로마제국의 공격으로 소실되었고, 살아남은 에세네파는 기독교와 바리새파에 흡수되었다. 에세네파의 사상은 바리새파가 성전 중심주의를 벗어나는 사상적 배경이 되었을 것으로 연구중이다.

젤롯파는 에세네파 내에서 더욱 진보적인 성향의 부류였으며, 로마 제국의 지배에 반발한 무장 저항 세력을 형성하였다. 기원후 70년 예루살렘 성전 파괴 시기에 로마 제국의 공격을 받았고, 에세네파와 함께 사라지게 되었다.[130]

로마제국 공격에서 남은 바리새파는 유대인의 중심인 유대종교를 재건하고, 유대종교의 기준을 결정해야 하는 역할을 담당하게 되었다. 기원후 90년 얌니아 회의에서 랍비 요하난 벤 자카이를 중심으로 바리새파 유대교의 기준을 재형성하였다. 기독교와 명확한 구분을 천명하였고, 성전이 아닌 회당을 예식의 중심으로 삼았다. 고대 문헌만으로 율법서, 역사서, 성문서인 24권을 정경으로 정하였다.

기원후 1세기부터 현재까지 바리새파에서 발전한 유대교가 전해지며, 유대교는 바리새파의 유대종교를 의미하게 되었다. 현재 유대교 전승의 기준은 기원후 1세기 이후에 형성된 것이 대부분이고, 그 이전 기록들은 기원후 3~4세기에 바리새파의 견해 아래에서 재편집되거나 해석되어 전한다.

이후 바리새파의 전승에 따라, 유대교는 야훼가 시나이산에서 모세에게 율법과 계명을 성문과 구술의 토라(Torah) 형식으로 시현하였다고 전한다. 역사적으로 카라이트(Karaites) 학파에 의하여 도전받았고, 오늘날 인본주의적 유대교와 같은 자유주의 운동은 무신론적일 수도 있다. 유대교는 4,000년 이상 계속되는 역사를 갖는다고 주장한다. 히브리인/이스라엘 사람들은 에스델(the Book of Esther)[132]과 같은 정경(타나크) 후기 책 속에서 유대인으로 이미 지칭되었으며, 유대인(Jews)이라는 용어는 “이스라엘의 자손”이라는 호칭을 대체하고 있었다. 현재 유대인들은 유대인으로 태어난 사람들과 유대교 개종자들을 포함하는 다민족 종교 집단이다.

역사적으로, 특별 법정이 바리새파 유대인의 율법을 시행하였으며, 오늘날은 이들 법정들이 아직도 존재하지만, 그러나 유대교의 실천은 대부분 자발적이다. 신학적이고 법률과 관련된 문제에 관한 권한은 임의의 한 사람 혹은 조직에 주어져 있지 않고, 성서와 많은 랍비와 이들 텍스트를 해석하는 학자들에게 귀속된다. 현대의 유대인들은 유대인으로 태어난 사람들과 유대교 개종자들을 포함하는 다민족성의 종교 집단이다.

바리새파 유대교와 다른 고대 유대종교의 정경과 종교적 가치들은 기독교, 현대의 유대교, 이슬람과 바하이교를 포함하는 후기 아브라함의 종교들 속에서 중요한 역할을 한다. 바리새파와 다른 고대 유대종교의 가치는 일부 유일신 계열, 흔히 아브라함 계열 종교라 부르는 기독교, 이슬람교, 바하이교 등에 남아 있다. 기독교는 현대의 바리새파와 공유하거나 다른 고대 유대종교의 전통을 수용했으며, 기독교의 종교적 가치를 통해 다양한 측면에서 세속적인 서양 윤리와 민법에 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 미쳤다. 이슬람교 역시 바리새파와 다른 전통을 수용하였다. 이슬람교는 구약성경과 신약성경을 수용하고 활용하며 이를 바탕으로 꾸란을 중요 경전으로 여긴다. 현대 유대교에서는 따르지 않은 이자 거부와 고대 유대종교의 율법적 사안을 수용하고 따르며 이슬람 사회의 세속 법률에도 영향을 끼친다.

할라카(הלכהhe, Halakha영어)는 유대교의 종교적 율법의 총체를 가리키는 낱말이다. 할라카에는 모세 율법, 즉 히브리 성서인 《타나크》에 들어 있는 율법들인 613 계명과 후대의 탈무드 율법과 랍비 율법 그리고 유대교의 관습(Jewish customs)과 전통(Jewish traditions)이 포함된다.

모세 율법(Mosaic law)은 신이 모세와 맺은 계약에 따라 모세를 통해 고대 이스라엘 민족에게 주었던 율법으로 〈토라〉—모세오경 또는 펜타튜크라고도 한다—속에 따로 기록해 둔 것을 말한다.[134][135]

탈무드 율법(Talmudic law)은 탈무드 시대(1-500 CE)의 현자들 또는 랍비들인 탄나임과 아모라임의 가르침에 근거하여 《탈무드》로부터 유도된 율법이다. 《탈무드》는 기원후 220년 경에 형성된 미슈나와 기원후 500년 경에 형성된 게마라로 구성되어 있다.

랍비 율법(Rabbinic law)은 랍비 계명이라고도 한다. 후대에 제정된 것으로 총 7가지가 있다. 모세 율법 613 가지와 합하여 이루어진 총 620 가지의 율법은 유대교의 율법(계명, 미쯔바)을 완성시킨다고 말하고 있으며 탈무드에 따르면 모든 도덕률은 신의 법칙 또는 신의 계명이거나 이들로부터 유도된 것이다.

유대교 관습(Jewish customs)은 민하그(מנהגhe, Minhag영어, 복수형: 민하김, Minhagim)라고 한다.

기원후 70년 예루살렘 성전의 파괴 이후인 90년 바리새파 회의인 얌니아 회의에서 재구성되어 시작되는 현재의 유대교는 물리적 성전에 대한 중요성을 더 이상 언급하지 않는다.

〈토라〉(תּוֹרָהhe, Torah영어)의 문자 그대로의 뜻은 "가르침" 또는 "법칙·율법"이다. 토라는 히브리 성서 또는 구약 성경의 첫 다섯 편으로, 창세기·탈출기·레위기·민수기·신명기를 말한다. 모세오경(Five Books of Moses) 또는 "펜타튜크"(Πεντάτευχος|펜타튜코스el, Pentateuch|펜터튜크영어)라고도 한다.

현대의 유대교 전통에 따르면 〈토라〉는 모세가 야훼로부터 직접 받았거나 또는 영감을 받아 기록한 것이라고 한다. 물리적 성전을 필요로 하지 않는 바리새파의 전승으로 인해 〈토라〉가 유대교에서 가장 중요한 정신적 성전이다. 모세가 야훼로부터 받았다고 하는 십계명과 모세가 기록하였다고 하는 토라는 유대교의 종교적 토대를 이룬다. 또한 모세는 유대교에서 가장 중요한 예언자이다.[136][137] 〈모세오경〉은 단순히 〈토라〉라고도 불리며 또는 〈글로 쓰여진 토라〉라고도 불린다. 유대교 전통에 따르면, 〈글로 쓰여진 토라〉에 담지 못한 내용이 구전 율법 즉 구전 토라의 형태로 전승되어 내려왔다.

《탈무드》(תלמודhe, Talmud영어)는 유대교의 율법, 윤리, 철학, 관습 및 역사 등에 대한 랍비의 토론을 담은 유대교의 주석으로 주류 유다교의 중심을 이루는 문헌이다.

《탈무드》는 기원후 220년 경에 형성된 《미슈나》와 기원후 500년 경에 형성된 《게마라》로 구성되어 있다. 《미슈나》는 유다교의 구전 율법 즉 구전 토라를 최초로 집성하여 기록한 것이다. 《게마라》는 미슈나에 대한 토론과 탄나임 즉 미슈나 시대(1-220 CE)의 현자들 또는 랍비들의 관련 저작을 포함하고 있다. 이 때문에 《게마라》에서 다루는 주제는 〈토라〉에 한정되지 않고 《타나크》 전체를 포괄하는 경우가 흔하다. 또한 《게마라》에서는 《미슈나》에 포함되지 않은 탄나임의 견해를 수록하여 《미슈나》의 해당 구절들과 비교하는 경우가 다수 있는데, 이러한 《미슈나》 밖의 탄나임의 견해를 바라이타라고 한다.

현재는 크게는 율법의 문자적 해석을 주장하는 보수파와 자유로운 해석을 주장하는 개혁파로 나뉜다.

3. 0. 4. 재건주의 유대교

재건주의 유대교에 대한 내용은 주어진 원본 소스에 포함되어 있지 않으므로, 이 섹션은 작성할 수 없습니다.3. 0. 5. 기타 분파

사두개파는 성전을 중심으로 하는 유파였다. 기원전 6세기 말 바벨론에서 돌아온 유대인이 기원전 5세기에 예루살렘 성전을 재건하고, 이를 중심으로 형성된 성전 중심주의적이며, 동시에 인종주의적 견해를 바탕으로 정치적으로 제사장직을 장악했고, 계급적 제사장 자리를 지킨 이들이다. 사두개파는 혈통적으로는 제사장 승계가 보장된 레위 지파 후손이 아니었다. 기원전 3~2세기에 성전에서 활동하던 레위 지파 후손을 정치적으로 축출하고 제사장직을 차지한 이들의 후손이었다.[126]에세네파(Essenes)는 기원전 3~2세기에 성전에서 축출된 진보적 레위인들의 전통을 보존한 유파이다. 쿰란 사해 문서 발견 이전에는 간접적인 자료만 있던 시기에 단순한 분파주의로 알려졌으나, 사해문서 발견 이후 에세네파인 쿰란 공동체가 대부분 사회활동을 하며 수도생활을 병행했고, 일부는 완전히 분리된 성소에서 수도(修道)하는 기간을 보낸 사실이 밝혀졌다.[128] 에세네파 구성원들은 유대절기에 성전에 가기도 했지만 자신들이 속한 지역 성소에 모였으며, 일정 기간 성소에서 수도 활동을 하기도 했다. 이들은 정결한 삶을 위해서 자신들만의 성소에서 정결예식과 제사의식을 거행하였고, 다양한 저술 활동과 교육을 전개하였다.[129]

젤롯파는 에세네파 내에서 더욱 진보적인 성향의 부류로, 흔히 열심당으로 알려져 있다. 이들은 기원후 1세기 로마제국의 이스라엘 지역 지배에 대해 반발한 무장 저항 세력을 형성하였고 이스라엘 무장투쟁의 중심에 있었다. 이로 인해 기원후 70년 예루살렘 성전 파괴 시기에 젤롯은 로마제국의 직접적 공격을 받았고, 젤롯과 함께 에세네파 역시 로마제국의 공격 대상이 되었다. 살아남은 이들 중 많은 수가 기독교와 바리새파에 흡수되어 기원후 1세기에 사라지게 되었다.[130]

카라이파(Karaites) 학파는 유럽 중세 시대에 번창하였고 오늘날 수천 명의 신도를 거느리고 있다. 이들은 성문의 토라만이 유일하게 밝혀졌다고 주장한다. 오늘날 인본주의적 유대교와 같은 자유주의 운동은 무신론적일 수도 있다.

4. 주요 경전 및 문헌

로마 제국의 공격에서 살아남은 바리새파는 기존 유대 종교 유파가 사라진 상황에서, 자신들의 전승과 기존 유파의 자료를 바탕으로 유대교를 재건해야 했다. 기원후 90년, 얌니아에서 열린 바리새파 회의에서 랍비 요하난 벤 자카이를 중심으로 바리새파 유대교의 기준을 재정립했다. 이들은 기독교와 명확하게 구분하고, 성전 대신 회당을 예배 중심으로 삼았다. 경전으로는 당시 헬레니즘 영향을 받은 문헌을 제외한 고대 문헌 24권(기독교에서는 39권으로 구분)을 정경으로 정하고, 성전이 아닌 정경과 회당을 중심으로 하는 유대교의 새로운 시대를 열었다.

바라이타(ברייתאarc)는 미슈나의 6부에 포함되지 않았으나 구전으로 전해져 온 율법들이다. 주로 미슈나 율법의 다른 판본 또는 보다 상세한 설명들이다.

게마라 시대 랍비들인 아모라임에 의해 《탈무드》가 성립되었다. 아모라임은 바빌로니아와 팔레스타인 두 곳에 별도로 존재하였는데, 이 결과 서로 다른 두 종의 《탈무드》, 즉 《바빌로니아 탈무드》와 《예루살렘 탈무드》가 형성되었다. 그냥 《탈무드》라고 하면 《바빌로니아 탈무드》를 의미한다.

- 《바빌로니아 탈무드》는 기원후 5세기경 바빌론에 거주하던 유대교 학자들인 바빌로니아의 아모라임에 의해 미슈나와 바빌로니아 게마라를 집성하여 성립되었다. 바빌로니아에서 탈무드가 형성될 수 있었던 것은 기원전 586년 바빌론 유수 이후 이 지역의 유다교 공동체들이 고대 이스라엘에 거주하는 학자들과의 교류 없이도 독자적인 종교적 가르침을 발달시킬 수 있을 정도로 발전했기 때문이다. 랍비 예후다 하나시의 제자인 아바 아리카가 미슈나 분석의 토대를 세웠고, 랍비 아쉬와 라비나 2세가 편찬한 것으로 알려져 있다.[139]

- 《예루살렘 탈무드》는 고대 이스라엘에 거주하던 아모라임에 의해 성립되었으며, 티베리아스 학파, 세포리스 학파, 카이사리아 학파의 가르침들을 집성한 것이다. "예루살렘 탈무드"라는 이름과 달리, 실제로는 예루살렘이 아닌 고대 이스라엘 지역에서 편찬되었다.[140][141]

다음은 유대교 실천과 사상의 중심 작품들을 구조적으로 나열한 목록이다.

- 타나크(Tanakh) (히브리어 성경) 및 랍비 문헌

- * 마소라 본문

- * 타르굼

- * 유대교 성경 주석 (아래 미드라시 참조)

- 탈무드 시대 작품 (고전 랍비 문헌)

- * 미슈나 및 주석

- * 토세프타 및 소전

- * 탈무드:

- ** 바빌로니아 탈무드 및 주석

- ** 예루살렘 탈무드 및 주석

- 미드라시 문헌:

- * 할라카 미드라시

- * 아가다 미드라시

- 할라카 문헌

- * 유대법 및 관습의 주요 성문

- ** 미슈네 토라 및 주석

- ** 아르바 아 투림 및 주석

- ** 술한 아루크 및 주석

- * 레스폰사 문헌

- 사상과 윤리

- * 유대 철학

- * 무사르 문헌 및 기타 유대 윤리 관련 작품

- * 카발라

- * 하시디즘 작품

- 시두르 및 유대 예배

- 피유트 (고전 유대 시가)

4. 0. 1. 타나크 (히브리 성경)

《타나흐》(히브리어 라틴 문자 표기: ), 혹은 《미크라》(히브리어 라틴 문자 표기: )는 유대교의 경전으로, 기독교의 《구약 성서》에 해당한다. 하지만, 기독교와는 경전의 배열이 다르다. 이슬람교에서도 《토라》는 《코란》 다음으로 중요하게 여겨진다. 유대교에서는 타나크 외에도 탈무드를 비롯한 랍비 문헌도 중요하게 생각한다.로마 제국의 공격 이후, 바리새파는 기존 유대 종교 유파가 사라진 상황에서 자신들의 전승과 기존 유파의 자료를 바탕으로 유대교를 재건해야 했다. 이들은 기원후 90년 얌니아 회의에서 랍비 요하난 벤 자카이를 중심으로 바리새파 유대교의 기준을 새로 정했다. 이들은 기독교와 명확히 구분하고, 성전 대신 회당을 중심으로 삼았다. 또한, 헬레니즘 영향을 받은 문헌을 제외한 고대 문헌 24권(기독교에서는 39권으로 구분)을 정경으로 정하고, 성전이 아닌 정경과 회당을 중심으로 하는 유대교의 새로운 시대를 열었다.

4. 0. 2. 탈무드

할라카(הלכהhe, Halakha영어)는 모세 율법(히브리 성서인 《타나크》에 들어 있는 율법들)인 613 계명과 후대의 탈무드 율법, 랍비 율법, 그리고 유대교의 관습(Jewish customs)과 전통(Jewish traditions)을 포함한다.바라이타(ברייתאarc, Baraita영어)는 미슈나의 6부에 포함되지 않았으나 구전으로 전해져 온 율법들이다. 주로 미슈나 율법의 다른 판본 또는 보다 상세한 설명들이다.

게마라 시대 랍비들인 아모라임에 의해 《탈무드》가 성립되었다. 당시에 아모라임은 바빌로니아와 팔레스타인 두 곳에 별도로 존재하였는데, 이 결과 서로 다른 두 종의 《탈무드》, 즉 《바빌로니아 탈무드》와 《예루살렘 탈무드》가 형성되었다. 그냥 《탈무드》라고 하면 《바빌로니아 탈무드》를 의미한다.

- 《바빌로니아 탈무드》(Talmud Bavli, Babylonian Talmud영어)》: 기원후 5세기 경 바빌론에 거주하던 유대교 학자들인 바빌로니아의 아모라임에 의해 미슈나와 바빌로니아 게마라의 집성을 통해 성립되었다.[139] 그러나 바빌로니아 탈무드는 이때 수 세기 전부터 이미 구전으로 전승되어 왔다.[139] 바빌로니아에서 탈무드가 형성될 수 있었던 것은 역사적으로 기원전 586년 바빌론 유수 이후 이 지역 유다교 공동체들이 고대 이스라엘에 거주하는 학자들과의 교류 없이도 독자적인 종교적 가르침을 발달시킬 수 있을 정도로 인구와 가르침의 질 면에서 발전하였기 때문이다. 바빌로니아 탈무드의 경우, 랍비 예후다 하나시(Judah haNasi)(?-188/219)의 제자인 아바 아리카(175-247)가 미슈나 분석의 토대를 세웠다. 전통에 따르면, 바빌로니아 탈무드를 편찬한 학자는 두 명의 바빌로니아 현자인 랍비 아쉬(352-427)와 라비나 2세이다. 라삐 아쉬는 375-427년 동안 수르야 아카데미의 교장이었는데 바빌로니아 탈무드 편찬을 시작하였고, 그의 제자였던 라비나 2세가 475년에 편찬을 완료한 것으로 여겨지고 있다.

- 《예루살렘 탈무드》(Talmud Yerushalmi, Jerusalem Talmud영어)》: 예루살렘 탈무드는 팔레스타인 탈무드(Palestinian Talmud)라고도 한다.[140] 기원후 350년 경 고대 이스라엘에 거주하던 유다교 학자들인 고대 이스라엘 지역의 아모라임에 의해, 미슈나와 수 세기 전부터 구전으로 전수되어 오던 유다교의 가르침들을 집성하여 성립되었다. 예루살렘 탈무드는 티베리아스 학파, 세포리스 학파, 카이사리아 학파의 가르침들을 집성한 것이다. 지역 관계상 이 학파들은 고대 이스라엘의 농업 관련 율법 분석에 힘을 기울였다. 전통에 따르면, 예루살렘 탈무드는 랍비 무나와 랍비 요시에 의해 350년 경에 편찬되었다고 여겨지고 있다. 전통적으로 "예루살렘 탈무드"라고 불리지만, 이 탈무드는 예루살렘에서 편찬된 것이 아니기 때문에 이 이름은 다소 혼란을 일으킬 여지가 있다. 때문에 보다 정확한 명칭으로 "고대 이스라엘의 탈무드(Talmud of the land of Israel)"라고 불리곤 하였다.[141]

4. 0. 3. 미드라시

엄격한 의미에서, 유대교는 기독교나 이슬람과 달리 예배 의식에 통합되어 있기 때문에, 보편적으로 구속력 있는 고정된 신앙 조항이 없다.[36] 유대교 역사를 통틀어 많은 학자들이 유대교의 핵심 원리를 제시했지만, 모두 비판을 받았다.[36] 가장 널리 알려진 것은 12세기에 마이모니데스가 발전시킨 13가지 신앙 원칙이다.[36] 마이모니데스에 따르면, 이 원칙 중 하나라도 거부하는 유대인은 배교자이자 이단으로 간주된다. 유대교 학자들은 마이모니데스의 원칙에 대해 다양한 방식으로 다른 견해를 가지고 있었다. 개혁 유대교에서는 처음 다섯 가지 원칙만을 지지한다.

마이모니데스 시대에 그의 원칙 목록은 하스다이 크레스카스와 요셉 알보에 의해 비판받았다. 알보와 라아바드는 마이모니데스의 원칙에는 참된 것이지만 신앙의 근본이 아닌 항목이 너무 많다고 주장했다.[36]

이와 관련하여 고대 역사가 요세푸스는 종교적 신념보다는 관행과 준수를 강조하여, 배교를 할라카를 지키지 못하는 것과 연관시켰고, 유대교 개종 요건에는 할례와 전통 관습 준수가 포함된다고 주장했다. 마이모니데스의 원칙은 그 후 몇 세기 동안 대부분 무시되었다. 나중에 이 원칙들을 시적으로 다시 표현한 두 가지 ("''아니 마아민''"과 "''이그달''")가 많은 유대교 예배 의식에 통합되었고,[36] 결국 거의 보편적으로 받아들여지게 되었다.

가장 오래된 비랍비적 신앙 조항은 이슬람의 영향을 받아 12세기 카라이파 인물 엘리야 벤 유다 하다시에 의해 공식화되었다.

현대에 유대교는 정확한 종교 교리를 규정할 중앙 권위가 없다. 이 때문에 유대교의 범위 내에서 기본적인 신앙에 대한 많은 다양한 변형이 고려된다. 그럼에도 불구하고 모든 유대교 종파는 크든 작든 히브리 성경이나 탈무드 및 미드라시와 같은 다양한 주석의 원리에 기반을 두고 있다. 유대교는 또한 하나님과 족장 아브라함 사이의 성경적 계약과 모세에게 계시된 계약의 추가적인 측면을 보편적으로 인정하며, 모세는 유대교의 가장 위대한 예언자로 여겨진다. 미슈나 즉 랍비 유대교의 핵심 경전에서 이 계약의 신성한 기원에 대한 수용은 유대교의 필수적인 측면으로 여겨지며, 계약을 거부하는 자들은 세상의 도래에서 자신의 몫을 잃는다.

현대 시대에 유대교의 핵심 원리를 확립하는 것은 현대 유대교 종파의 수와 다양성을 고려할 때 더욱 어렵다. 19세기와 20세기의 가장 영향력 있는 지적 경향으로 문제를 제한하더라도, 그 문제는 여전히 복잡하다. 예를 들어, 조셉 솔로베이치크 (현대 정통파 운동과 관련됨)의 현대성에 대한 답변은 유대교를 할라카를 따르는 것과 동일시하는 것에 기반을 두고 있으며, 궁극적인 목표는 세상에 신성함을 가져오는 것이다. 재건주의 유대교의 창시자인 모르데카이 카플란은 유대교를 문명과 동일시하기 위해 종교의 개념을 버리고, 후자의 용어와 핵심 아이디어의 세속적 번역을 통해 가능한 한 많은 유대교 종파를 포용하려고 한다. 솔로몬 셰히터의 보수 유대교는 자체적으로 끊임없이 갱신되고 조정되는 법의 창조적 해석을 통해 수행되는 토라 해석의 역사인 전통으로 이해되었다. 마지막으로 데이비드 필립슨은 엄격하고 전통적인 랍비적 접근 방식에 반대하여 유대교 개혁 운동의 윤곽을 그리며 보수 운동과 유사한 결론에 도달한다.[37]

다음은 유대교 실천과 사상의 중심 작품들을 구조적으로 나열한 목록이다.

- 타나크(Tanakh) (히브리어 성경) 및 랍비 문헌

- * 마소라 본문

- * 타르굼

- * 유대교 성경 주석 (아래 미드라시 참조)

- 탈무드 시대 작품 (고전 랍비 문헌)

- * 미슈나 및 주석

- * 토세프타 및 소전

- * 탈무드:

- ** 바빌로니아 탈무드 및 주석

- ** 예루살렘 탈무드 및 주석

- 미드라시 문헌:

- * 할라카 미드라시

- * 아가다 미드라시

- 할라카 문헌

- * 유대법 및 관습의 주요 성문

- ** 미슈네 토라 및 주석

- ** 아르바 아 투림 및 주석

- ** 술한 아루크 및 주석

- * 레스폰사 문헌

- 사상과 윤리

- * 유대 철학

- * 무사르 문헌 및 기타 유대 윤리 관련 작품

- * 카발라

- * 하시디즘 작품

- 시두르 및 유대 예배

- 피유트 (고전 유대 시가)

4. 0. 4. 할라카 문헌

바라이타( ברייתאarc )는 미슈나의 6부에 포함되지 않았으나 구전으로 전해져 온 율법들이다. 주로 미슈나 율법의 다른 판본 또는 보다 상세한 설명들이다.게마라 시대 랍비들인 아모라임에 의해 탈무드가 성립되었다. 아모라임은 바빌로니아와 팔레스타인 두 곳에 별도로 존재하였는데, 이 결과 서로 다른 두 종의 탈무드, 즉 바빌로니아 탈무드와 예루살렘 탈무드가 형성되었다. 그냥 탈무드라고 하면 바빌로니아 탈무드를 의미한다.

- 《바빌로니아 탈무드》: 기원후 5세기경 바빌론에 거주하던 유대교 학자들인 바빌로니아의 아모라임에 의해 미슈나와 바빌로니아 게마라를 집성하여 성립되었다.[139] 그러나 바빌로니아 탈무드는 이때보다 수 세기 전부터 이미 구전으로 전승되어 왔다.[139] 바빌로니아에서 탈무드가 형성될 수 있었던 것은 역사적으로 기원전 586년 바빌론 유수 이후 이 지역의 유다교 공동체들이 고대 이스라엘에 거주하는 학자들과의 교류 없이도 독자적인 종교적 가르침을 발달시킬 수 있을 정도로 인구와 가르침의 질이 발전했기 때문이다. 바빌로니아 탈무드의 경우, 랍비 예후다 하나시의 제자인 아바 아리카가 미슈나 분석의 토대를 세웠다. 전통에 따르면, 바빌로니아 탈무드를 편찬한 학자는 두 명의 바빌로니아 현자인 랍비 아쉬와 라비나 2세이다. 랍비 아쉬는 375-427년 동안 수르야 아카데미의 교장이었는데 바빌로니아 탈무드 편찬을 시작하였고, 그의 제자였던 라비나 2세가 475년에 편찬을 완료한 것으로 여겨지고 있다.

- 《예루살렘 탈무드》: 예루살렘 탈무드는 팔레스타인 탈무드라고도 한다.[140] 기원후 350년경 고대 이스라엘에 거주하던 유다교 학자들인 고대 이스라엘 지역의 아모라임에 의해, 미슈나와 수 세기 전부터 구전으로 전수되어 오던 유다교의 가르침들을 집성하여 성립되었다. 예루살렘 탈무드는 티베리아스 학파, 세포리스 학파, 카이사리아 학파의 가르침들을 집성한 것이다. 지역 관계상 이 학파들은 고대 이스라엘의 농업 관련 율법 분석에 힘을 기울였다. 전통에 따르면, 예루살렘 탈무드는 랍비 무나와 랍비 요시에 의해 350년경에 편찬되었다고 여겨지고 있다. 전통적으로 "예루살렘 탈무드"라고 불리지만, 이 탈무드는 예루살렘에서 편찬된 것이 아니기 때문에 이 이름은 다소 혼란을 일으킬 여지가 있다. 때문에 보다 정확한 명칭으로 "고대 이스라엘의 탈무드"라고 불리곤 하였다.[141]

4. 0. 5. 기타 문헌

바라이타(ברייתאarc)는 미슈나의 6부에 포함되지 않았으나 구전으로 전해져 온 율법들이다. 주로 미슈나의 율법들의 다른 판본 또는 보다 상세한 설명들이다.엄격한 의미에서, 유대교는 기독교나 이슬람과 달리 예배 의식에 통합되어 있기 때문에, 보편적으로 구속력 있는 고정된 신앙 조항이 없다.[36] 유대교 역사를 통틀어 많은 학자들이 유대교의 핵심 원리를 제시했지만, 모두 비판을 받았다.[36] 가장 널리 알려진 것은 12세기에 마이모니데스가 발전시킨 13가지 신앙 원칙이다.[36] 마이모니데스에 따르면, 이 원칙 중 하나라도 거부하는 유대인은 배교자이자 이단으로 간주된다. 유대교 학자들은 마이모니데스의 원칙과 다양한 방식으로 다른 견해를 가지고 있었다.

마이모니데스 시대에 그의 원칙 목록은 하스다이 크레스카스와 요셉 알보에 의해 비판을 받았다. 알보와 라아바드는 마이모니데스의 원칙에는 참된 것이지만 신앙의 근본이 아닌 항목이 너무 많다고 주장했다.[36]

이와 관련하여 고대 역사가 요세푸스는 종교적 신념보다는 관행과 준수를 강조하여, 배교를 할라카를 지키지 못하는 것과 연관시켰고, 유대교 개종 요건에는 할례와 전통 관습 준수가 포함된다고 주장했다. 마이모니데스의 원칙은 그 후 몇 세기 동안 대부분 무시되었다. 나중에 이 원칙들을 시적으로 다시 표현한 두 가지 ("''아니 마아민''"과 "''이그달''")가 많은 유대교 예배 의식에 통합되었고,[36] 결국 거의 보편적으로 받아들여지게 되었다.

가장 오래된 비랍비적 신앙 조항은 이슬람의 영향을 받아 12세기 카라이파 인물 엘리야 벤 유다 하다시에 의해 공식화되었다.

현대에 유대교는 정확한 종교 교리를 규정할 중앙 권위가 없다. 이 때문에 유대교의 범위 내에서 기본적인 신앙에 대한 많은 다양한 변형이 고려된다. 그럼에도 불구하고 모든 유대교 종파는 크든 작든 히브리 성경이나 탈무드 및 미드라시와 같은 다양한 주석의 원리에 기반을 두고 있다. 유대교는 또한 하나님과 족장 아브라함 사이의 성경적 계약과 모세에게 계시된 계약의 추가적인 측면을 보편적으로 인정하며, 모세는 유대교의 가장 위대한 예언자로 여겨진다. 미슈나 즉 랍비 유대교의 핵심 경전에서 이 계약의 신성한 기원에 대한 수용은 유대교의 필수적인 측면으로 여겨지며, 계약을 거부하는 자들은 세상의 도래에서 자신의 몫을 잃는다.

다음은 유대교 실천과 사상의 중심 작품들을 구조적으로 나열한 목록이다.

- 타나크(Tanakh) (히브리어 성경) 및 랍비 문헌

- * 마소라 본문(Masoretic Text|Mesorah)

- * 타르굼(Targum)

- * 유대교 성경 주석 (아래 미드라시 참조)

- 탈무드 시대 작품 (고전 랍비 문헌)

- * 미슈나(Mishnah) 및 주석

- * 토세프타(Tosefta) 및 소전(minor tractates)

- * 탈무드(Talmud):

- ** 바빌로니아 탈무드 및 주석

- ** 예루살렘 탈무드 및 주석

- 미드라시(Midrash) 문헌:

- * 할라카 미드라시

- * 아가다 미드라시

- 할라카 문헌

- * 유대법 및 관습의 주요 성문

- ** 미슈네 토라 및 주석

- ** 아르바 아 투림 및 주석

- ** 술한 아루크 및 주석

- * 레스폰사(Responsa) 문헌

- 사상과 윤리

- * 유대 철학

- * 무사르 문헌 및 기타 유대 윤리 관련 작품

- * 카발라(Kabbalah)

- * 하시디즘 작품

- 시두르(Siddur) 및 유대 예배

- 피유트(Piyyut) (고전 유대 시가)

5. 주요 개념 및 신앙

기독교는 고대 유대교를 모태로 하는 종교이며, 바리새파 계열의 현대 유대교도 고대 유대교를 뿌리로 한다. 기독교와 바리새파는 기독교 발생 시기에 이미 단절되었고, 서로 지향점이 달랐다. 그러나 유대교 경전을 구약성서로 사용하고, 고대 유대교의 해석인 메시아 개념 등 종교적 가치를 수용했다.

유럽에서는 기독교인들이 종교보다는 인종적인 기준으로 유대인을 구분하고 경계했다. 유럽 본토인들이 기피하는 사채업과 광산업 등에 종사하던 유대인들은 차별, 학살, 강제 이주 등의 피해를 겪었다. 표면적으로는 유대인이 예수를 죽인 민족이라는 편견 때문이라고 주장하지만, 실제로는 유럽 본토인들이 사채업자 유대인에게 빌린 돈을 갚지 않고 재정적 압박에서 벗어나기 위해 차별, 학살, 강제 이주를 주도한 것이다.[144] 현대까지도 유럽에는 유대인에 대한 왜곡된 인식과 차별이 존재하며, 아인슈타인도 초등학생 때 로마 가톨릭 교사가 유대인을 비난하여 따돌림을 당했다고 한다.

히브리 신은 다른 고대 근동 신들과 달리 유일하고 고독한 존재로 묘사된다. 따라서 히브리 신의 주요 관계는 다른 신들과의 관계가 아니라 세상, 더 구체적으로는 그가 창조한 백성과의 관계이다.[32] 유대교는 윤리적 일신교, 즉 하나님은 유일하며 인류의 행동에 관심을 갖고 있다는 믿음에서 시작된다. 히브리 성경에 따르면, 하나님은 아브라함에게 그의 자손으로부터 큰 민족을 이루겠다고 약속했다. 여러 세대 후, 이스라엘 민족에게 오직 한 분 하나님만을 사랑하고 경배하라고 명령했다. 즉, 유대 민족은 세상에 대한 하나님의 관심에 화답해야 한다. 또한 유대인들에게 서로 사랑하라고 명령하여, 사람들에 대한 하나님의 사랑을 본받게 했다.

카발라에는 유대교의 비전적인 전통이 있지만, 랍비 학자 맥스 카두신(Max Kadushin)은 일반적인 유대교를 "일상적인 신비주의"로 규정했다. 이는 모든 유대인들이 공통적인 방식이나 모드를 통해 하나님을 경험하는 일상적인 개인적인 경험을 포함하기 때문이다. 이것은 ''할라카'', 즉 유대 율법 준수를 통해 구현되며, 긍정적인 계명을 이행할 때마다 미츠보트의 축복(Birkat Ha-Mizvot)을 통해 나타난다.

유대 철학자들은 하나님이 내재적인지 초월적인지, 사람들에게 자유 의지가 있는지 아니면 삶이 결정되는지에 대해 종종 논쟁하지만, ''할라카''는 모든 유대인이 하나님을 세상으로 가져오기 위해 행동하는 시스템이다.

윤리적 일신교는 유대교의 모든 신성하거나 규범적인 경전에서 중심 개념이지만, 항상 실제로 지켜진 것은 아니다. 히브리 성경(또는 ''타나흐'')은 고대 이스라엘에서 다른 신들의 광범위한 숭배를 기록하고 반복적으로 비난한다. 그리스-로마 시대에는 기독교의 출현으로 이어진 해석을 포함하여 유대교 내에 일신교에 대한 많은 다른 해석이 존재했다.

일부 사람들은 유대교가 신을 믿을 것을 요구하지 않는 비교리 종교라고 주장하며,[33][34] 어떤 이들에게는 ''할라카'' 준수가 신에 대한 믿음 자체보다 더 중요하다.

תּוֹרָהhe와 미츠보트(מִצְוֹת)는 유대교 신앙의 핵심이다. 토라는 넓은 의미에서 히브리 성경과 탈무드를 모두 포함하는 개념이며, 시, 서사, 법률 등 다양한 내용을 담고 있다. 미츠보트는 유대 율법, 즉 할라카를 준수하는 것을 의미하며, 긍정적인 계명을 이행할 때마다 미츠보트의 축복(Birkat Ha-Mizvot)을 통해 구체적으로 나타난다.

유대교에서 토라 연구는 단순한 지식 습득을 넘어 하나님을 경험하는 중요한 수단이다. 맥스 카두신(Max Kadushin)은 유대교를 "일상적인 신비주의"라고 표현했는데, 이는 모든 유대인들이 일상생활 속에서 하나님을 경험할 수 있음을 의미한다. 탈무드에 따르면, 토라 연구는 부모 공경, 자애로운 행위, 사람들 사이의 화해와 동등한 가치를 지닌다.

랍비들은 토라 해석에 있어 다양한 논리적, 해석학적 원칙을 사용했다. 힐렐은 7가지 원칙을, 이슈마엘 랍비는 13가지 원칙을 제시했다. 이 원칙들은 유대교 초기 논리, 해석학, 법학에 중요한 기여를 했으며, 오늘날에도 유대인 기도서에 포함되어 매일 읽힌다.

이슈마엘 랍비가 제시한 해석학의 13가지 원칙은 다음과 같다.

이러한 원칙들을 통해 유대교는 토라를 역동적이고 다양한 해석이 가능한 텍스트로 이해한다.

메시아는 다윗 왕의 후손으로 여겨지며, 지상에 메시아 왕국을 세울 것이라고 한다. (이 메시아가 예수라고 하는 것이 기독교이다.)

하데스라고 불리는 사후 세계가 존재하며, 거기서 악인은 멸망한다. 사후 심판 때 율법을 지킨 자가 구원받는다.

카발라 신학에서 영혼은 개체의 기억의 집합체이며, 유일신은 모든 생명에 내재하고, 오직 유일신만이 영원한 영혼(생명나무)이다. 개체가 선악을 구분하고, 각각의 기억은 신에게 돌아간다. 신은 단지 기억을 수집하고, 선악을 구분하지 않는다. 신에게는 선의 기억이 재창조의 소재가 되고, 악의 기억은 사라진다.

카발라에는 다음과 같은 우화가 있다. 매년 속죄일에는 모든 생명이 죽고, 다시 살아나고, 악은 사라진다. 또는 매년 신년 축제부터 속죄일까지 모든 생명이 죽고, 기억이 신에게 돌아간다. 속죄일부터 빛의 축제까지 신은 재창조하고, 선의 기억이 모든 생명에게 돌아간다. 죽음은 단지 속죄일과 같다.

5. 0. 1. 유일신 신앙

기독교는 고대 유대교를 모태로 하는 종교이다. 바리새파 계열의 현대 유대교도 고대 유대교를 뿌리로 한다. 기독교와 바리새파는 기독교 발생 시기에 이미 단절한 상태였다. 기독교는 초기부터 바리새파와 지향점이 달랐으며, 바리새파의 현대 유대교와 그 맥을 달리하나 유대종교 경전을 구약성서로 사용하고, 고대 유대종교의 해석인 메시아 개념 등 종교적 가치를 수용했다.엄격한 의미에서, 유대교는 기독교나 이슬람교와 달리 예배 의식에 통합되어 있기 때문에, 보편적으로 구속력 있는 고정된 신앙 조항이 없다.[36] 유대교 역사를 통틀어 많은 학자들이 유대교의 핵심 원리를 제시했지만, 모두 비판을 받았다.[36] 가장 널리 알려진 것은 12세기에 마이모니데스가 발전시킨 13가지 신앙 원칙이다.[36] 마이모니데스에 따르면, 이 원칙 중 하나라도 거부하는 유대인은 배교자이자 이단으로 간주된다. 유대교 학자들은 마이모니데스의 원칙과 다양한 방식으로 다른 견해를 가지고 있었다. 따라서 개혁 유대교에서는 처음 다섯 가지 원칙만을 지지한다.

마이모니데스 시대에 그의 원칙 목록은 하스다이 크레스카스와 요셉 알보에 의해 비판을 받았다. 요셉 알보와 라아바드는 마이모니데스의 원칙에는 참된 것이지만 신앙의 근본이 아닌 항목이 너무 많다고 주장했다.[36]

이와 관련하여 고대 역사가 요세푸스는 종교적 신념보다는 관행과 준수를 강조하여, 배교를 할라카를 지키지 못하는 것과 연관시켰고, 유대교 개종 요건에는 할례와 전통 관습 준수가 포함된다고 주장했다. 마이모니데스의 원칙은 그 후 몇 세기 동안 대부분 무시되었다. 나중에 이 원칙들을 시적으로 다시 표현한 두 가지 ("''아니 마아민''"과 "''이그달''")가 많은 유대교 예배 의식에 통합되었고,[36] 결국 거의 보편적으로 받아들여지게 되었다.

가장 오래된 비랍비적 신앙 조항은 이슬람교의 영향을 받아 12세기 카라이파 인물 엘리야 벤 유다 하다시에 의해 공식화되었다:

현대에 유대교는 정확한 종교 교리를 규정할 중앙 권위가 없다. 이 때문에 유대교의 범위 내에서 기본적인 신앙에 대한 많은 다양한 변형이 고려된다. 그럼에도 불구하고 모든 유대교 종파는 크든 작든 히브리 성경이나 탈무드 및 미드라시와 같은 다양한 주석의 원리에 기반을 두고 있다. 유대교는 또한 하나님과 족장 아브라함 사이의 성경적 계약과 모세에게 계시된 계약의 추가적인 측면을 보편적으로 인정하며, 모세는 유대교의 가장 위대한 예언자로 여겨진다. 미슈나 즉 랍비 유대교의 핵심 경전에서 이 계약의 신성한 기원에 대한 수용은 유대교의 필수적인 측면으로 여겨지며, 계약을 거부하는 자들은 세상의 도래에서 자신의 몫을 잃는다.

5. 0. 2. 계약

유럽에 사는 유럽계 유대인은 기독교인으로부터 경계를 받았으며, 유럽인들은 종교보다 인종적인 유대인으로 구분하여, 이들은 유럽 본토인이 기피하는 사업인 사채업과 광산업 등에 종사하였다. 그로 인해 차별과 장기적 또는 단기적인 학살과 강제 이주 등의 피해를 받았다. 이런 피해 사유로 표면적으로는 유대인이 예수를 죽인 민족이라는 편견 때문이라고 주장하나, 실제는 유럽 본토인들이 사채업을 하던 유대인에게 빌린 돈을 갚지 않고, 재무적 압박에서 벗어나기 위한 방편으로 강제 이주와 학살, 차별을 주도한 때문이었다.[144] 현대까지도 유럽에서는 유대인에 대한 왜곡된 인식과 차별이 존재하며, 유명한 과학자인 아인슈타인도 초등학생 때 로마 가톨릭을 믿는 교사가 유대인을 비난하여 학생들에게 따돌림받았다고 한다.다른 고대 근동 신들과 달리, 히브리 신은 유일하고 고독한 존재로 묘사된다. 따라서 히브리 신의 주요 관계는 다른 신들과의 관계가 아니라 세상, 더 구체적으로는 그가 창조한 백성과의 관계이다.[32] 따라서 유대교는 윤리적 일신교에서 시작된다. 즉, 하나님은 유일하며 인류의 행동에 관심을 갖고 있다는 믿음이다. 히브리 성경에 따르면, 하나님은 아브라함에게 그의 자손으로부터 큰 민족을 이루겠다고 약속했다. 여러 세대 후, 그는 이스라엘 민족에게 오직 한 분 하나님만을 사랑하고 경배하라고 명령했다. 즉, 유대 민족은 세상에 대한 하나님의 관심에 화답해야 한다. 그는 또한 유대인들에게 서로 사랑하라고 명령했다. 즉, 유대인들은 사람들에 대한 하나님의 사랑을 본받아야 한다.

카발라에 유대교의 비전적인 전통이 있지만, 랍비 학자 맥스 카두신(Max Kadushin)은 일반적인 유대교를 "일상적인 신비주의"로 규정했다. 왜냐하면 그것은 모든 유대인들에게 공통적인 방식이나 모드를 통해 하나님을 경험하는 일상적인 개인적인 경험을 포함하기 때문이다. 이것은 ''할라카'', 즉 유대 율법의 준수를 통해 구현되며, 긍정적인 계명을 이행할 때마다 말로 표현되는 미츠보트의 축복(Birkat Ha-Mizvot)에서 구체적으로 나타난다.

유대 철학자들은 하나님이 내재적인지 초월적인지, 그리고 사람들에게 자유 의지가 있는지 아니면 삶이 결정되는지에 대해 종종 논쟁하지만, ''할라카''는 모든 유대인이 하나님을 세상으로 가져오기 위해 행동하는 시스템이다.

윤리적 일신교는 유대교의 모든 신성하거나 규범적인 경전에서 중심적인 개념이다. 그러나 일신교가 항상 실제로 지켜진 것은 아니다. 히브리 성경(또는 ''타나흐'')은 고대 이스라엘에서 다른 신들의 광범위한 숭배를 기록하고 반복적으로 비난한다. 그리스-로마 시대에는 기독교의 출현으로 이어진 해석을 포함하여 유대교 내에 일신교에 대한 많은 다른 해석이 존재했다.

더욱이, 일부 사람들은 유대교가 신을 믿을 것을 요구하지 않는 비교리 종교라고 주장한다.[33][34] 어떤 사람들에게는 ''할라카''의 준수가 신에 대한 믿음 자체보다 더 중요하다.

5. 0. 3. 토라와 미츠보트

תּוֹרָהhe와 미츠보트(מִצְוֹת)는 유대교 신앙의 핵심이다. 토라는 넓은 의미에서 히브리 성경과 탈무드를 모두 포함하는 개념이며, 시, 서사, 법률 등 다양한 내용을 담고 있다. 미츠보트는 유대 율법, 즉 할라카를 준수하는 것을 의미하며, 긍정적인 계명을 이행할 때마다 미츠보트의 축복(Birkat Ha-Mizvot)을 통해 구체적으로 나타난다.유대교에서 토라 연구는 단순한 지식 습득을 넘어 하나님을 경험하는 중요한 수단으로 여겨진다. 랍비 학자 맥스 카두신(Max Kadushin)은 유대교를 "일상적인 신비주의"라고 표현했는데, 이는 모든 유대인들이 일상생활 속에서 하나님을 경험할 수 있음을 의미한다. 탈무드에 따르면, 토라 연구는 부모 공경, 자애로운 행위, 사람들 사이의 화해와 동등한 가치를 지닌다.

랍비들은 토라 해석에 있어 다양한 논리적, 해석학적 원칙을 사용했다. 힐렐은 7가지 원칙을 제시했고, 이슈마엘 랍비는 13가지 원칙을 제시했다. 이 원칙들은 유대교의 초기 논리, 해석학, 법학에 중요한 기여를 했으며, 오늘날에도 유대인 기도서에 포함되어 매일 읽힌다.

다음은 이슈마엘 랍비가 제시한 해석학의 13가지 원칙이다.

이러한 원칙들을 통해 유대교는 토라를 역동적이고 다양한 해석이 가능한 텍스트로 이해한다.

5. 0. 4. 메시아 사상

기독교는 고대 유대교를 바탕으로 하며, 바리새파 계열의 현대 유대교도 고대 유대교에 뿌리를 두고 있다. 기독교와 바리새파는 기독교 발생 초기부터 서로 다른 길을 걸었지만, 유대교 경전을 구약으로 사용하고 메시아 개념 등 종교적 가치를 공유했다. 사도행전에 따르면, 초대 기독교 내 보수파인 예루살렘 교회는 진보파인 바울로와 헬라계 유대인들의 교회와 달리 유대교의 한 분파로 남기를 원했다. 그러나 기원후 50년경, 이미 초대 교회 내에는 유대교와 분리하려는 분리파와 유대교 내에 남으려는 잔존파가 경쟁했고, 70년 예루살렘 성전 파괴 이후 잔존파는 사라지고 분리파가 현대 기독교를 이루었다. 바리새파는 90년 얌니아 회의에서 기독교와의 완전한 단절을 결정했다.[144]엄격한 의미에서 유대교는 예배 의식에 통합되어 있어 고정된 신앙 조항이 없다.[36] 유대교 역사를 통틀어 많은 학자들이 유대교의 핵심 원리를 제시했지만, 모두 비판을 받았다.[36] 가장 널리 알려진 것은 12세기에 마이모니데스가 발전시킨 13가지 신앙 원칙이다.[36] 마이모니데스에 따르면, 이 원칙 중 하나라도 거부하는 유대인은 배교자이자 이단으로 간주된다. 그러나 개혁 유대교에서는 처음 다섯 가지 원칙만을 지지한다.

마이모니데스 시대에 그의 원칙 목록은 하스다이 크레스카스와 요셉 알보에 의해 비판을 받았다. 알보와 라아바드는 마이모니데스의 원칙에는 참된 것이지만 신앙의 근본이 아닌 항목이 너무 많다고 주장했다.[36]

메시아는 다윗 왕의 후손으로 여겨지며, 그는 지상에 메시아 왕국이라고 불리는 왕국을 세울 것이라고 한다.(이 메시아가 예수라고 하는 것이 기독교이다.)

5. 0. 5. 내세관

기독교는 고대 유대교를 모태로 하는 종교이며, 바리새파 계열의 현대 유대교도 고대 유대교를 뿌리로 한다. 기독교와 바리새파는 기독교 발생 시기에 이미 단절되었고, 서로 지향점이 달랐다. 그러나 유대교 경전을 구약으로 사용하고, 고대 유대교의 해석인 메시아 개념 등 종교적 가치를 수용했다. 신약성경의 사도행전에 따르면 초대 기독교 내 보수파인 예루살렘 교회는, 진보파이자 헬라계 사도 바울로와 헬라계 유대인들의 교회와는 달리 유대교의 한 유파로 인식되기를 원했다. 그러나 기원후 50년경 초대 교회 내부에는 기존 유대교와 다르다는 분리파와 유대교 내부에 남자는 잔존파가 경쟁하였으나, 70년 예루살렘 성전 파괴 이후 잔존파는 분리파에게 흡수되어 사라졌다. 유대교 내에서도 90년 얌니아 회의에서 기독교와 완전한 단절을 결정했다.[36]엄격한 의미에서 유대교는 기독교나 이슬람교와 달리 예배 의식에 통합되어 있기 때문에 보편적으로 구속력 있는 고정된 신앙 조항이 없다.[36] 유대교 역사를 통틀어 많은 학자들이 유대교의 핵심 원리를 제시했지만, 모두 비판을 받았다.[36] 가장 널리 알려진 것은 12세기에 마이모니데스가 발전시킨 13가지 신앙 원칙이다.[36] 마이모니데스에 따르면, 이 원칙 중 하나라도 거부하는 유대인은 배교자이자 이단으로 간주된다. 그러나 개혁 유대교에서는 처음 다섯 가지 원칙만을 지지한다.

마이모니데스 시대에 그의 원칙 목록은 하스다이 크레스카스와 요셉 알보에 의해 비판을 받았다. 알보와 라아바드는 마이모니데스의 원칙에는 참된 것이지만 신앙의 근본이 아닌 항목이 너무 많다고 주장했다.[36] 이와 관련하여 고대 역사가 요세푸스는 종교적 신념보다는 관행과 준수를 강조하여, 배교를 할라카를 지키지 못하는 것과 연관시켰고, 유대교 개종 요건에는 할례와 전통 관습 준수가 포함된다고 주장했다. 마이모니데스의 원칙은 그 후 몇 세기 동안 대부분 무시되었다. 나중에 이 원칙들을 시적으로 다시 표현한 두 가지 ("''아니 마아민''"과 "''이그달''")가 많은 유대교 예배 의식에 통합되었고,[36] 결국 거의 보편적으로 받아들여지게 되었다.

가장 오래된 비랍비적 신앙 조항은 이슬람의 영향을 받아 12세기 카라이파 인물 엘리야 벤 유다 하다시에 의해 공식화되었다. 현대에 유대교는 정확한 종교 교리를 규정할 중앙 권위가 없다. 이 때문에 유대교의 범위 내에서 기본적인 신앙에 대한 많은 다양한 변형이 고려된다. 그럼에도 불구하고 모든 유대교 종파는 히브리 성경이나 탈무드 및 미드라시와 같은 다양한 주석의 원리에 기반을 두고 있다. 유대교는 또한 하나님과 족장 아브라함 사이의 성경적 계약과 모세에게 계시된 계약의 추가적인 측면을 보편적으로 인정하며, 모세는 유대교의 가장 위대한 예언자로 여겨진다. 미슈나 즉 랍비 유대교의 핵심 경전에서 이 계약의 신성한 기원에 대한 수용은 유대교의 필수적인 측면으로 여겨지며, 계약을 거부하는 자들은 세상의 도래에서 자신의 몫을 잃는다.

하데스라고 불리는 사후 세계가 존재한다고 여겨지며, 거기서 악인은 멸망한다. 사후 심판 때 율법을 지킨 자가 구원받는다.

카발라 신학에서는 영혼은 개체의 기억의 집합체이며, 유일신은 모든 생명에 내재하고, 오직 유일신만이 영원한 영혼(생명나무)이다. 개체가 선악을 구분하고, 각각의 기억은 신에게 돌아간다. 신은 단지 기억을 수집하고, 선악을 구분하지 않는다. 신에게는 선의 기억이 재창조의 소재가 되고, 악의 기억은 사라진다.

카발라에는 다음과 같은 우화가 있다. 매년 속죄일에는 모든 생명이 죽고, 다시 살아나고, 악은 사라진다. 또는 매년 신년 축제부터 속죄일까지 모든 생명이 죽고, 기억이 신에게 돌아간다. 속죄일부터 빛의 축제까지 신은 재창조하고, 선의 기억이 모든 생명에게 돌아간다. 죽음은 단지 속죄일과 같다.

6. 종교적 실천

유대교에서 종교적 실천은 신앙의 원리와 밀접하게 연관되어 있다. 마이모니데스가 제시한 13가지 신앙 원칙은 유대교 신앙의 핵심을 보여주는 대표적인 예시이다.[36] 이 원칙들은 창조주, 유일신, 예언의 참됨, 토라의 불변성, 메시아의 도래, 죽은 자의 부활 등을 포함한다. 비록 이 원칙들이 모든 유대인에게 보편적으로 받아들여지는 것은 아니지만,[36] 유대교의 다양한 분파들은 각자의 방식으로 이러한 원칙들을 해석하고 실천한다.

유대교 역사를 통틀어 유대교의 핵심 원리를 제시하려는 시도는 많았지만, 이견이 있었다.[36] 가장 널리 알려진 것은 12세기에 마이모니데스가 발전시킨 13가지 신앙 원칙이다.[36] 마이모니데스에 따르면, 이 원칙 중 하나라도 거부하는 유대인은 배교자이자 이단으로 간주된다. 그러나 하스다이 크레스카스와 요셉 알보는 마이모니데스의 원칙에는 참된 것이지만 신앙의 근본이 아닌 항목이 너무 많다고 비판했다.[36]

현대 유대교는 다양한 분파로 나뉘어 있으며, 각 분파는 히브리 성경과 탈무드 등 전통적인 텍스트를 기반으로 하면서도 서로 다른 신념과 실천을 보인다. 정통 유대교는 할라카(유대 율법)를 엄격하게 따르는 것을 강조하는 반면, 개혁 유대교는 현대적인 가치관을 반영하여 율법을 해석하고 적용한다. 보수 유대교는 전통과 현대성 사이의 균형을 추구하며, 재건주의 유대교는 유대교를 종교적인 측면뿐만 아니라 문화적인 측면까지 포함하는 문명으로 이해한다.

유대 철학은 철학적 탐구와 유대교 신학을 결합한 분야로, 필로, 솔로몬 이븐 가비롤, 사아디아 가온, 유다 할레비, 마이모니데스 등 주요 유대 철학자들은 유대교 사상 발전에 큰 영향을 미쳤다.

정통 유대교를 포함한 많은 유대인들은 토라가 기록된 내용뿐만 아니라 그 해석도 포함한다고 믿는다. 토라 연구는 유대교에서 매우 중요한 종교적 행위이며, 미슈나와 탈무드의 현인들은 토라 연구를 통해 하나님의 계시를 이해하고 거룩함을 추구했다.

랍비들은 토라를 해석하기 위해 다양한 해석학적 원칙들을 사용했다. 이슈마엘 랍비가 제시한 13가지 해석 원칙은 유대교의 논리, 해석학, 법학에 중요한 공헌을 했다.

유대교에서는 종교와 민족성이 명확하게 구분되지 않으며, 유대인의 정체성은 종교, 민족, 문화 등 다양한 요소들이 복합적으로 작용한 결과이다. 랍비 유대교에서는 유대인 어머니에게서 태어나거나 할라카에 따라 유대교로 개종한 사람을 유대인으로 인정한다. 개혁 유대교와 재건주의 유대교에서는 부모 중 한 명이 유대인이고 유대인 정체성을 가지고 자녀를 양육한 경우에도 자녀를 유대인으로 인정한다.

유대 윤리학은 할라카 전통, 도덕 원칙, 유대인의 미덕 등에 기반하며, 정의, 진실, 평화, 사랑, 연민, 겸손 등의 가치를 강조한다. 유대인들은 자선 행위(체다카)와 부정적인 언어 사용 자제(라손 하라) 등 구체적인 윤리적 실천을 통해 이러한 가치를 실현한다.

타나크는 의례적으로 순수한 상태와 불순한 상태를 구분하며, 시체나 묘지와의 접촉, 월경 등으로 인해 불순해진 경우 정결 의식을 통해 순수한 상태로 돌아갈 수 있다고 설명한다. 랍비 유대교에서는 코헨(제사장 계급)에게 묘지 출입이나 시체 접촉을 금지하고, 손씻기와 같은 엄격한 정결 규정을 두었다.

타나흐는 유대교의 경전이며, 탈무드를 비롯한 랍비 문헌도 중요하게 여겨진다. 유대교는 신앙, 교리 자체보다도 행위와 실천, 학문을 중시하며, 개종에도 시간이 걸리고 단순한 입교와는 다르다.

유대교에서는 이전의 상태와 관계없이 모든 사람이 신성한 것에 가까이 갈 수 있고 구원을 얻을 수 있다고 믿으며, 출신이나 혈연보다도 교도로서의 행동이 중요하다고 여긴다.

노아의 7계명은 유대교와 같은 신에게로 돌아가는 길이라고 여겨지며, 할라카를 어기지 않는다면 유대교와 다른 종교를 융합할 수 있다고 여겨진다.

6. 0. 1. 기도

전통적으로 유대인들은 하루 세 번, 새벽 기도(Shacharit), 낮 기도(Mincha), 저녁 기도(Ma'ariv)를 드리며, 안식일과 유대교 명절에는 네 번째 기도인 무사프(Mussaf)가 추가된다.[32] 각 예배의 중심에는 아미다(Amidah) 또는 십팔구절 기도(Shemoneh Esrei)가 있다.[32] 많은 예배에서 또 다른 중요한 기도는 신앙 고백인 쉐마 이스라엘(Shema Yisrael) (또는 쉐마(Shema))이다.[32] 쉐마는 토라(탈출기 6:4)의 구절을 암송하는 것으로, “이스라엘아, 들어라! 주 우리 하나님은 오직 한 분이시다!”(Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad)라는 의미이다.[32]

전통적인 유대교 예배의 대부분 기도는 개인적으로 드릴 수 있지만, 공동체 기도가 선호된다.[32] 공동체 기도는 미니얀(minyan)이라고 불리는 10명 이상의 성인 유대인으로 구성된 정족수가 필요하다.[32] 거의 모든 정통파(Orthodox) 유대교와 일부 보수파(Conservative) 유대교에서는 남성 유대인만 미니얀에 포함되지만, 대부분의 보수파 유대교와 다른 유대교 종파에서는 여성 유대인도 포함된다.[32]

예배 외에도, 전통적인 유대교 신앙을 지키는 사람들은 기도와 축복을 하루 종일 암송한다.[32] 아침에 일어날 때, 다양한 음식을 먹거나 마시기 전, 식사 후 등 여러 행위를 할 때 기도를 드린다.[32]

기도에 대한 접근 방식은 유대교 종파에 따라 다르다.[32] 기도문, 기도 빈도, 다양한 종교 행사에서 암송하는 기도의 수, 악기와 합창 음악의 사용, 전통적인 예배 언어 또는 구어 사용 여부 등의 차이점이 있을 수 있다.[32] 일반적으로 정통파와 보수파 회중은 전통을 가장 엄격하게 준수하고, 개혁파(Reform)와 재건주의(Reconstructionist) 시나고그는 예배에 번역문과 현대적인 글을 더 많이 포함하는 경향이 있다.[32] 또한 대부분의 보수파 시나고그와 모든 개혁파 및 재건주의 회중에서는 여성이 남성과 동등한 입장에서 예배에 참여하며, 전통적으로 남성만이 담당했던 역할, 예를 들어 토라 낭독(Torah reading)에도 참여한다.[32] 뿐만 아니라 많은 개혁파 사원에서는 오르간과 혼성 합창단과 같은 음악 반주를 사용한다.[32]

일반적인 유대교는 "일상적인 신비주의"로 규정되는데, 이는 모든 유대인들에게 공통적인 방식이나 모드를 통해 하나님을 경험하는 일상적인 개인적인 경험을 포함하기 때문이다. 이것은 ''할라카'', 즉 유대 율법의 준수를 통해 구현되며, 긍정적인 계명을 이행할 때마다 말로 표현되는 미츠보트의 축복(Birkat Ha-Mizvot)에서 구체적으로 나타난다.

6. 0. 2. 안식일 (Shabbat)

노동은 하나님이 행하신 행위 중 하나이기 때문에 신성한 행위로 여겨진다. 유대교에서는 '''안식일'''이라고 불리는 휴일을 일주일에 한 번 반드시 지켜야 하며, 안식일 동안에는 노동을 해서는 안 되고, 기계를 만져서도 안 된다. 안식일에는 자신을 되돌아보거나, 자신과 대화하거나, 가족과 대화하는 시간을 갖는다.[118]6. 0. 3. 축제

히브리력에 따라 유대교에는 여러 축제들이 있다. 주요 축제는 다음과 같다.- 새해 명절: 유대력으로 새해 첫날을 기념한다.

- 속죄일: 죄를 뉘우치고 용서를 구하는 날이다.

- 유월절: 이스라엘 백성이 이집트에서 노예 생활을 하다 탈출한 사건을 기념한다.

- 초막절: 이스라엘 백성이 광야에서 40년간 천막 생활을 했던 것을 기념한다.

- 오순절: 모세가 시나이 산에서 십계명을 받은 것을 기념한다.

- 빛의 축제: 성전을 되찾고 성전의 메노라(촛대)에 불을 밝힌 기적을 기념한다.

6. 0. 4. 음식 규정 (Kashrut)

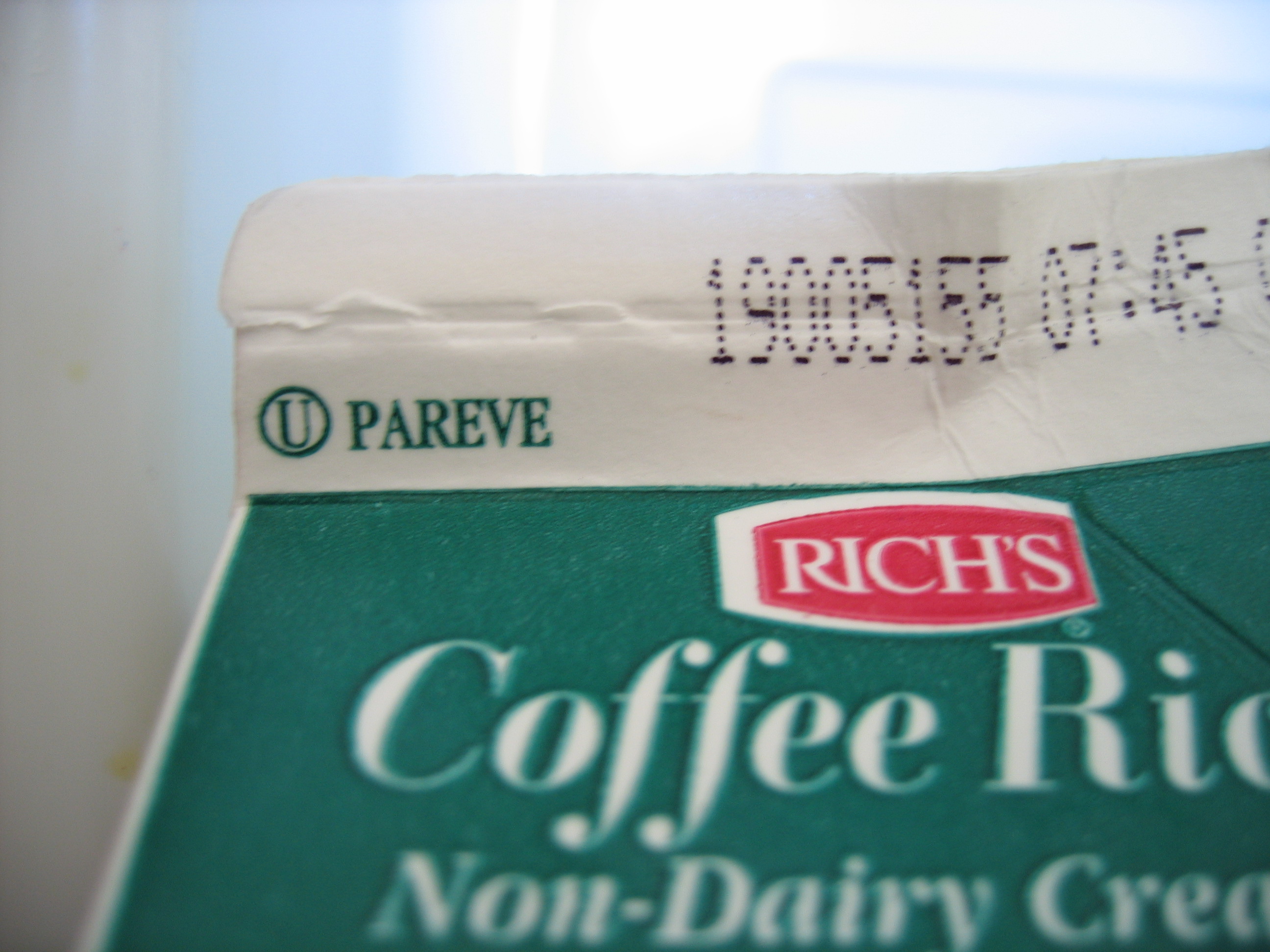

카슈루트(כַּשְׁרוּת, kashrut)는 유대교의 음식 규정으로, 먹을 수 있는 음식과 먹을 수 없는 음식, 그리고 음식을 준비하고 먹는 방법에 대한 규정을 담고 있다. 이 규정은 토라에 기반하며, 랍비들에 의해 해석되고 발전되어 왔다.카슈루트에 따르면, 육류 중에서는 되새김질을 하고 굽이 갈라진 동물만 먹을 수 있다. 예를 들어 소, 양, 염소는 먹을 수 있지만, 돼지, 토끼, 말은 먹을 수 없다.[118] 해산물 중에서는 지느러미와 비늘이 있는 것만 먹을 수 있다. 따라서 물고기는 대부분 먹을 수 있지만, 조개, 게, 새우, 오징어, 문어 등은 먹을 수 없다. 새는 토라에 명시된 일부 종만 먹을 수 있으며, 곤충은 대부분 먹을 수 없다.

또한, 육류와 유제품은 함께 먹거나 조리할 수 없다. 이는 "너는 염소 새끼를 그 어미의 젖으로 삶지 말라"는 토라의 구절에 근거한다.[118] 따라서 유대인들은 육류와 유제품을 분리된 식기, 조리 도구, 식탁에서 먹는다.

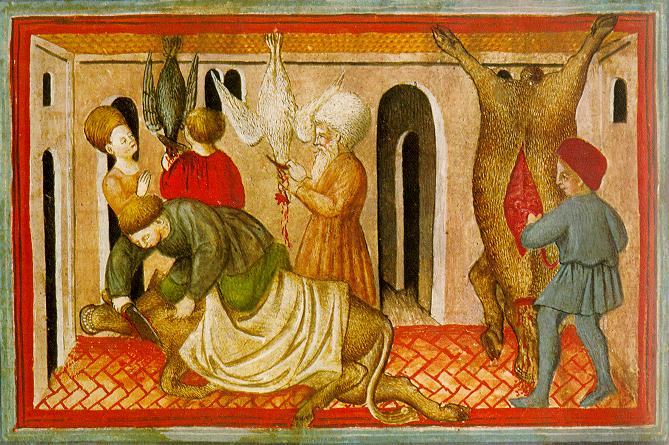

카슈루트에 따라 동물을 도살하는 방법도 정해져 있다. 셰히타(שְׁחִיטָה)라고 불리는 이 방법은 동물의 고통을 최소화하기 위해 날카로운 칼로 경동맥을 단번에 절단하는 것이다. 도살 후에는 피를 최대한 제거해야 한다.

카슈루트는 유대인들의 정체성과 신앙을 나타내는 중요한 요소 중 하나이다. 많은 유대인들은 카슈루트를 지키는 것을 통해 하나님과의 관계를 강화하고, 유대교 공동체의 일원임을 느낀다.

6. 0. 5. 생애 주기 의례

미슈나와 탈무드 시대부터 현재까지 유대교는 매우 소수의 의례나 의식을 행하는 데 전문가나 권위자를 필요로 해왔다. 유대인은 대부분의 기도 요구 사항을 스스로 충족할 수 있다. 토라와 하프타라(예언자 또는 성경의 보충 부분) 낭독, 조문 기도, 신랑 신부를 위한 축복, 식사 후 완전한 감사 기도와 같은 일부 활동은 미니얀(10명의 유대인)의 참석을 요구한다.

유대교의 생애 주기 의례는 다음과 같다:

- 출생:

- 브릿 밀라(Brit milah, 할례): 남자 아이가 태어난 지 8일째 되는 날 행하는 할례 의식이다. 이 의식은 아브라함과 하느님 사이의 계약을 상징한다.

- 지브웃 하바트(Simchat Bat): 여자 아이의 탄생을 축하하는 의식이다.

- 성인식:

- 바 미츠바(Bar Mitzvah) / 바트 미츠바(Bat Mitzvah): 남자 아이는 만 13세, 여자 아이는 만 12세가 되면 종교적으로 성인이 되었음을 선포하는 의식이다. 이 의식 이후에는 토라 읽기 등 종교적 의무를 수행할 수 있게 된다.

- 결혼:

- 후파(Chuppah): 신랑 신부가 후파라고 불리는 천막 아래에서 결혼 서약을 하고, 7가지 축복(Sheva Brachot)을 받는다.

- 케투바(Ketubah): 결혼 계약서. 신랑이 신부에게 주는 문서로, 신부의 권리와 신랑의 의무를 명시한다.

- 죽음:

- 헤브라 카디샤(Chevra kadisha): 장례를 준비하고 시신을 매장하는 단체이다.

- 시바(Shiva): 장례 후 7일 동안 유족들이 집에 머물며 애도하는 기간이다.

- 슐로심(Shloshim): 장례 후 30일 동안 애도하는 기간이다.

- 야르자이트(Yahrzeit): 고인의 기일에 촛불을 켜고 추모하는 의식이다.

정통파 유대교에서는 성경의 규례가 랍비의 명령에 의해 보완된다. 예를 들어, 토라는 정상적인 월경 기간 중인 여성은 7일 동안 성관계를 금해야 한다고 명령한다. 월경이 장기간 지속되는 여성은 출혈이 멈춘 후 7일 더 금해야 한다. 랍비들은 일반적인 ''니다''를 토라에서 ''자바''로 알려진 이러한 장기간의 월경과 결합하여 여성은 월경이 시작된 시점부터 끝난 후 7일까지 남편과 성관계를 가져서는 안 된다고 명령했다. 또한 랍비법은 이 기간 동안 남편이 아내와 침대를 함께하거나 만지는 것을 금한다. 그 후 미크베(mikveh)라는 의례적 목욕을 통해 정결하게 될 수 있다.[75]

7. 유대교와 한국

유대교는 한국과 직접적인 관련은 없지만, 간접적으로 관련된 내용이 존재한다.

《타나흐》(히브리어: ), 혹은 《미크라》(히브리어: )는 유대교의 성전이다. 이는 기독교의 《구약 성서》에 해당하며, 성립 과정의 차이로 인해 기독교와는 경전 배열 순서가 다르다. 이슬람교에서도 《토라》는 《코란》 다음으로 중요하게 여겨진다. 유대교에서는 이 외에도 탈무드를 비롯한 랍비 문헌도 중요시한다.

유대교는 신앙, 교리 자체보다도 그 전제가 되는 행위와 행동의 실천, 학구적인 면을 중시한다. 이는 기독교, 특히 루터주의와는 다른 점이다.[108] 탈무드는 여러 랍비들의 의견을 집약한 것으로, 성서의 모순을 해소하기 위한 설명과 더불어 세련되지 않은 가르침도 있다. 보편적으로 통용되는 도덕적인 가르침도 있는 한편, 의례적이고 보편적이지 않은 내용도 포함되어 있다.

유대교에서 신앙은 선행이라는 토대에 기반하며, 믿기만 하면 구원받는다는 가르침을 전하는 랍비는 없다. 따라서 개종에도 시간이 걸리며, 단순한 입교와는 크게 다르다.

유대교에서는 이전의 상태와 관계없이 “지상의 모든 백성이[109]” 신성한 것에 가까이 갈 수 있고, 구원을 얻을 수 있다고 믿는다. 예를 들어 다윗이나 므낫세는 하나님께 죄를 지었지만, 회개하였다. 또한 하나님은 아브라함의 자녀 중 이삭만을, 이삭의 자녀 중 야곱만을 선택했다.

즉, 출신이나 혈연보다도 교도로서의 행동이 중요시되는 경우가 많다. 비유대인도 하나님의 종이 되어 하나님과의 계약을 지킨다면 유대교도가 될 수 있다고 여겨진다.[110] 반대로 이스라엘의 자손이라도 우상 숭배 등의 죄를 지으면 사마리아인처럼 축복에서 벗어나게 된다.

유대교를 믿는 사람을 유대인이라고 부르기 때문에 초기 기독교도는 모두 유대인이었다. “유대인 기독교도”라는 호칭도 성립하는데, 이는 예수가 모세가 예언한 메시아이기 때문이다.

이처럼 내면적인 신앙을 기르기 위해 행동과 생활을 중시하고, 유일신은 편재(遍在, 히브리어: )한다고 생각하는 경향(특히 하시디즘에 잘 나타나는 개념)이 있기 때문에(기독교와 공통되는 점), 유대교 내부에는 이슬람교적인 의미에서의 배타성은 존재하지 않는다.

랍비 유대교의 노아의 7계명이란, 탈무드의 기록에 따르면 하나님이 노아를 통해 전 인류에게 주었다고 일컬어지는 일곱 가지 계명을 말한다. 노아의 7계명을 지키는 길도 유대교와 같은 신에게로 돌아가는 길이라고 여겨진다.

유대 율법의 일부는 다른 종교에도 나타난다.

7. 0. 1. 고대 및 중세

"유대교"라는 용어는 고대 그리스어 ''이우다이스모스(Ioudaismos)'' (, 동사 ἰουδαΐζεινgrc, "[유대인] 편을 들거나 모방하다"에서 유래)의 라틴어 형태인 ''Iudaismus''에서 유래했다.[18] 그 근원은 유다이며, 이는 유대교에 대한 히브리어 용어 יַהֲדוּתhe ''야하두트(Yahaḏuṯ)''의 근원이기도 하다. ''Ἰουδαϊσμός''라는 용어는 기원전 2세기 코이네 그리스어 책 마카비 2서에 처음 등장한다(마카비 2서 2:21, 8:1, 14:38).[19] 당시 문맥에서 이는 "문화적 실체의 일부를 추구하거나 형성하는 것"을 의미했다.[20] 이는 그 반의어인 ''헬레니스모스(hellenismos)''와 유사했는데, 이 단어는 사람들이 헬레니즘 문화 규범에 복종하는 것을 의미했다. ''이우다이스모스(iudaismos)''와 ''헬레니스모스(hellenismos)'' 사이의 갈등은 마카비우스의 반란의 배경이 되었고, 따라서 ''이우다이스모스(iudaismos)''라는 용어가 만들어졌다.[20]

샤이 제이. 디. 코헨(Shaye J. D. Cohen)은 그의 저서 ''유대인의 시작(The Beginnings of Jewishness)''에서 ''이우다이스모스(Ioudaïsmós)''를 "유대교"로 번역하는 것은 너무 좁다고 하였다. 왜냐하면 이 용어가 처음 등장했을 때, ''이우다이스모스(Ioudaïsmós)''는 아직 종교의 명칭으로 축소되지 않았기 때문이다. 그것은 오히려 "유대인을 유대인으로 만드는 모든 특징들의 집합"을 의미하며, "유대교"로 번역해서는 안 되고, 유대인됨으로 번역해야 한다고 하였다.[21]

그러나 다니엘 R. 슈워츠(Daniel R. Schwartz)는 특히 마카비서의 문맥에서 "유대교"는 유대 국가의 문화와 정치와는 달리 종교를 가리킨다고 주장한다. 그는 이것이 파리사이파와 사두개파 사이의 이데올로기적 분열과 암묵적으로 유대 사회의 반 하스모네아(anti-Hasmonean)와 친 하스모네아(pro-Hasmonean) 세력을 반영했다고 믿는다.[19]

''옥스퍼드 영어 사전(Oxford English Dictionary)''에 따르면, "유대인의 종교 직업 또는 실천; 유대인의 종교 체계 또는 정치"를 의미하는 데 사용된 영어에서 가장 초기의 인용은 로버트 파비안(Robert Fabyan)의 ''잉글랜드와 프랑스의 새로운 연대기(The newe cronycles of Englande and of Fraunce)''(1516)이다.[22] 라틴어 ''Iudaismus''의 직역으로서의 "유대교"는 1611년 영어로 번역된 성경 외경(가톨릭 교회와 동방 정교회의 제2정경) 마카비 2서 2장 21절에 처음 등장한다.

1세기경에는 바리새인(Pharisees), 사두개인(Sadducees), 열심당원(Zealots), 에세네파(Essenes), 그리고 초기 기독교인(Christians)과 같은 여러 소규모 유대교 종파가 있었다. 70년 제2성전 파괴 이후 이러한 종파들은 사라졌다.[77] 기독교는 살아남았지만 유대교와 결별하고 별개의 종교가 되었다. 바리새인들은 랍비 유대교(Rabbinic Judaism)의 형태로 살아남았고, 오늘날에는 단순히 "유대교"로 알려져 있다. 사두개인들은 예언자(Nevi'im)와 성경(Ketuvim)의 신성한 영감을 거부하고 토라(Torah)만을 신성한 영감으로 받아들였다. 결과적으로, 현대 유대교의 기초가 된 바리새인들의 신앙 체계의 다른 핵심 원칙들도 사두개인들에 의해 배척되었다.

토라에만 의존했던 사두개인들처럼, 8세기와 9세기의 일부 유대인들은 미슈나(Mishnah)에 기록되고 후대 랍비들에 의해 두 탈무드에서 발전된 구전 율법의 권위와 신성한 영감을 거부하고 타나크(Tanakh)에만 의존했다. 여기에는 이수니파(Isunians), 유드가니파(Yudganites), 말리키파(Malikites) 등이 포함된다. 그들은 곧 랍비 전통과 다른 자신들만의 구전 전통을 발전시켰고, 결국 카라이파(Karaite) 종파를 형성했다. 카라이파는 오늘날 소수가 존재하며, 대부분 이스라엘에 거주한다. 랍비파 유대인과 카라이파 유대인은 서로를 유대인으로 여기지만, 상대방의 신앙이 잘못되었다고 생각한다.

오랜 시간에 걸쳐 유대인들은 여러 다른 지리적 지역에서 독특한 민족 집단을 형성했다. 그 중에는 아슈케나짐 유대인(중앙 유럽과 동유럽), 세파르딤 유대인(스페인, 포르투갈, 북아프리카), 에티오피아 베타 이스라엘(Beta Israel), 아라비아 반도 남단 출신의 예멘 유대인(Yemenite Jews), 케랄라 출신의 코친 유대인(Cochin Jews)(말라바르 및 코친 유대인)이 있다. 이들 중 많은 집단들은 기도, 전통, 그리고 받아들여지는 교리에서 차이를 발전시켰다. 그러나 이러한 차이점들은 주로 규범적인(랍비) 유대교와 어느 정도 문화적으로 거리가 있었기 때문이며, 교리적 논쟁에 기반한 것이 아니다.

7. 0. 2. 근대

근대 반유대주의는 중세 시대에 더욱 심화되어 유대인에 대한 박해, 포그롬, 강제 개종, 추방, 사회적 제약, 유대인 거주구 형성 등의 형태로 나타났다.이는 고대 시대의 정치적 동기에 의한 탄압과는 달리, 교회의 부상과 함께 종교적 동기로 변화했다. 특히 기독교의 유대교에 대한 견해가 이러한 변화에 큰 영향을 미쳤다. 이슬람 통치하에서는 대체로 관용과 통합이 이루어졌지만, 알모하드 왕조의 박해와 같은 예외적인 폭력 사태도 있었다.[79]

7. 0. 3. 현대

《타나흐》(히브리어 라틴 문자 표기: ), 혹은 《미크라》(히브리어 라틴 문자 표기: )는 유대교의 성전이다. 이는 기독교의 《구약 성서》에 해당한다. 다만, 성립 상황이 다르므로 기독교와는 경전의 배열이 다르다. 이슬람교에서도 《토라》는 《코란》 다음으로 중요시된다. 유대교에서는 이 외에도 탈무드를 비롯한 랍비 문헌도 중요시한다.그러나 유대교는 신앙, 교리 그 자체보다도 그 전제로서의 행위·행동의 실천과 학구를 중시하며, 기독교, 특히 루터주의와는 다르다. 탈무드는 여러 랍비들의 의견이 집약된 것으로, 성서의 모순을 해소하기 위한 설명도 있고, 그다지 세련되지 않은 가르침도 있다. 보편적으로 통용되는 도덕적인 가르침도 있는 한편, 의례적이고 보편적이지 않은 것도 있다.

유대교에서 신앙이란 선행이라는 토대에 기반한 것이며, 믿기만 하면 구원받는다는 강의를 하는 랍비는 상상할 수 없다. 따라서 개종에도 시간이 걸리며, 단순한 입교와는 크게 다르다.

현대 유대교의 의례는 다음과 같다:

- '''다얀'''(판사): 특별한 법률 교육을 받은, 베트딘(랍비 법정)에 속한 서임된 랍비. 이스라엘에서는 종교 재판소가 유대인 공동체의 결혼 및 이혼 사건, 개종 및 금전적 분쟁을 처리한다.

- 할례사(할례 시행자): 이전에 자격을 갖춘 할례사로부터 훈련을 받고 브릿 밀라(할례)를 시행하는 할례 법에 정통한 전문가.

- 쇼헤트(의례적 도축자): 고기가 코셔가 되려면, 카슈르트 법에 정통하고 다른 쇼헤트에게 훈련받은 쇼헤트가 도축해야 한다.

- 소페르(서기): 토라 두루마리, 테필린(피락테리), 메주조트(문설주에 붙이는 두루마리), 깃틴(이혼장)은 히브리어 서예에 정통하고 성서를 쓰는 법에 대한 엄격한 훈련을 받은 소페르가 작성해야 한다.

- 예시바 원장: 예시바를 운영하는 토라 학자.

- 마슈기아흐/마슈기카(예시바): 예시바에 따라 출석과 적절한 행동을 보장하는 사람이거나, 심지어 학생들의 정서적, 영적 복지를 감독하고 무사르(유대 윤리)에 대한 강의를 하는 사람일 수 있다.

- 마슈기아흐/마슈기카: 음식이 코셔인지 확인하기 위해 코셔 식품 제조업체, 수입업체, 케이터링 업체 및 레스토랑을 감독한다. 랍비가 아니더라도 랍비에게 훈련을 받은 카슈르트 법 전문가여야 한다.

하시디즘(Hasidic Judaism)은 바알 셈 토브(Ba'al Shem Tov)로도 알려진 이스라엘 벤 엘리에제르(Yisroel ben Eliezer, 1700~1760)에 의해 창시되었다. 유럽 유대인들이 탈무드 연구에 몰두하며 내면으로 향했던 유대인 박해 시대에 시작되었다. 많은 유대인들은 유대 생활의 대부분의 표현이 너무 "학문적"이 되었고, 영성이나 기쁨을 더 이상 강조하지 않는다고 느꼈다. 하시디즘 신자들은 전통적인 회당과는 달리 예배 장소이자 춤, 식사, 사교를 포함한 축하 행사를 위한 장소로 사용될 수 있는 슈티벨(Shtiebel)이라 불리는 작고 비공식적인 모임을 선호했다.[80] 바알 셈 토브의 제자들은 많은 추종자를 끌어들였고, 그들 자신이 유럽 전역에 걸쳐 수많은 하시디즘 분파를 설립했다. 일반적으로 구전이나 인쇄물을 통해 확산되는 다른 종교들과 달리, 하시디즘은 그들의 영향력을 사용하여 다른 사람들이 이 운동을 따르도록 장려한 짜딕(Tzadik)들 덕분에 크게 확산되었다. 하시디즘은 배우기 쉽고, 즉각적인 완전한 헌신을 요구하지 않으며, 매력적인 광경을 제공했기 때문에 많은 유럽 사람들에게 어필했다.[81] 하시디즘은 결국 동유럽의 많은 유대인들의 삶의 방식이 되었다. 1880년대 유대인 이민의 물결은 하시디즘을 미국으로 가져왔다. 이 운동 자체는 새로운 것이 아니라 원래 유대교의 "새로움"을 주장한다. 어떤 사람들은 ""그들은 단지 여러 세대가 잃어버린 것을 재강조했을 뿐이다""라고 말했다. 그럼에도 불구하고 초기에는 하시디즘 유대인과 비하시디즘 유대인 사이에 심각한 분열이 있었다. 하시디즘 운동을 거부한 유럽 유대인들은 하시디즘에 의해 미스나그딤(Misnagdim, 문자 그대로 "반대자들")으로 불렸다. 하시디즘 유대교의 거부 이유 중 일부는 하시디즘 예배의 열정, 지도자들에게 무오류와 기적을 돌리는 전통으로부터의 벗어남, 그리고 그것이 메시아 교파가 될지도 모른다는 우려였다. 시간이 지남에 따라 하시디즘과 그 반대자들 사이의 차이는 서서히 줄어들었고, 두 집단 모두 현재 하레디 유대교의 일부로 간주된다.

유대교에서는 이전의 상태와 관계없이 “지상의 모든 백성이[109]” 신성한 것에 가까이 갈 수 있고, 구원을 얻을 수 있다고 생각한다. 다윗이나 므낫세는 하나님께 죄를 지었지만, 회개했다. 또한 하나님은 아브라함의 자녀 중 이삭만을, 이삭의 자녀 중 야곱만을 선택했다.

즉, 출신이나 혈연보다도 교도로서의 행동이 중요시되는 경우가 많다. 비유대인도 하나님의 종이 되어 하나님과의 계약을 지킨다면 유대교도가 될 수 있다고 여겨진다.[110] 반대로 이스라엘의 자손이라도 우상 숭배 등의 죄를 지으면 사마리아인처럼 축복에서 벗어나게 된다.

유대교를 믿는 사람을 유대인이라고 부르기 때문에 초기 기독교도는 모두 유대인이었다. “유대인 기독교도”라는 호칭도 성립한다. 이는 예수가 모세가 예언한 메시아이기 때문이다.

이와 같이 내면적인 신앙을 기르기 위해 행동·생활을 중시하고, 또 유일신은 편재(히브리어 라틴 문자 표기: )한다고 생각하는 경향(특히 하시디즘에 잘 나타나는 개념)이 있기 때문에(기독교와 공통되는 점), 유대교 내부에는 이슬람교적인 의미에서의 배타성은 존재하지 않는다.

랍비 유대교의 노아의 7계명이란, 탈무드의 기록에 따르면 하나님이 노아를 통해 전 인류에게 주었다고 일컬어지는 일곱 가지 계명을 말한다. 노아의 7계명을 지키는 길도 유대교와 같은 신에게로 돌아가는 길이라고 여겨진다.

유대 율법의 일부는 다른 종교에도 보인다.

7. 0. 4. 과제

다얀(판사), 할례사(할례 시행자), 쇼헤트(의례적 도축자), 소페르(서기), 예시바 원장, 마슈기아흐/마슈기카(예시바), 마슈기아흐/마슈기카 등 다양한 직책의 사람들이 유대교의 종교적 의무와 관련된 과제를 수행한다.[108]유대교는 신앙, 교리 자체보다 행위와 행동의 실천, 학구를 중시하며, 이는 기독교, 특히 루터주의와 다르다.[108] 탈무드는 여러 랍비들의 의견을 집약한 것으로, 성서의 모순 해소, 세련되지 않은 가르침, 보편적 도덕적 가르침, 의례적이고 보편적이지 않은 것 등 다양한 내용을 담고 있다. 유대교에서 신앙은 선행을 바탕으로 하며, 믿음만으로 구원받는다는 가르침은 없다. 따라서 개종에는 시간이 걸리며, 단순한 입교와는 다르다.[108]

유대교에서는 출신이나 혈연보다 교도로서의 행동이 중요하며, 비유대인도 하나님의 종이 되어 계약을 지키면 유대교도가 될 수 있다고 본다.[110] 반대로 이스라엘 자손이라도 우상 숭배 등의 죄를 지으면 축복에서 벗어날 수 있다.

유대교의 과제는 다음과 같다.

참조

[1]

서적

Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew

Oxford University Press

2021-01-20

[2]

서적

How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about Earliest Devotion to Jesus

Wm. B. Eerdmans

2021-07-20

[3]

서적

A New History of Early Christianity

Yale University Press

2021-01-20

[4]

서적

The First Thousand Years: A Global History of Christianity

Yale University Press

2021-01-20

[5]

서적

Paul, John, and Apocalyptic Eschatology: Studies in Honour of Martinus C. de Boer

Brill Publishers

2021-02-13

[6]

백과사전

Judaism

http://www.jewishenc[...]

[7]

뉴스

What is Torah?

https://aish.com/wha[...]

Aish

2022-03-11

[8]

웹사이트

Bamidbar Rabah

https://www.sefaria.[...]

sefaria

2022-03-11

[9]

서적

An Essay on Western Civilization in Its Economic Aspects

Cambridge University Historical Series

[10]

백과사전

Rabbinic Judaism

https://www.britanni[...]

2020-11-07

[11]

백과사전

Sadducee

https://www.britanni[...]

2020-11-07

[12]

서적

The Blackwell Companion to Judaism

https://books.google[...]

Blackwell Publ.

2023-07-10

[13]

학술지

Eliezer Schweid on the Religious Dimension of a Secular Jewish Renewal

2010-05

[14]

간행물

Secular Judaism in Israel

https://www.research[...]

2016-04

[15]

보고서

World Jewish Population

https://www.jewishda[...]

Berman Jewish DataBank

2023-09-04

[16]

서적

Jewish Survival: The Identity Problem at the Close of the Twentieth Century

https://books.google[...]

Transaction Publishers

[17]

웹사이트

Jewish Population by Country 2023

https://worldpopulat[...]

2023-01-24

[18]

사전

ἰουδαΐζειν

[19]

웹사이트

Judea versus Judaism: Between 1 and 2 Maccabees

https://www.thetorah[...]

2021

[20]

서적

In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on Early Christianity

https://books.google[...]

InterVarsity Press

2010-08-22

[21]

서적

The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties

University of California Press

[22]

서적

New Chronicles of England and France

[23]

웹사이트

An in depth summary and analysis of Abraham and the Covenant of Circumcision, Genesis, Chapter 17

https://scriptureins[...]

2024-12-17

[24]

웹사이트

Bible Gateway passage: Genesis 17 - Complete Jewish Bible

https://www.biblegat[...]

2024-12-17

[25]

웹사이트

The Tanakh – REL 2300: Introduction to Contemporary World Religions

https://www.anthroce[...]

2024-12-17

[26]

웹사이트

The Tanakh Explained: The Hebrew Bible vs. The Christian Bible

https://alabasterco.[...]

2021-07-07

[27]

웹사이트

The Tanakh: The Jewish Bible

https://religionsfac[...]

2024-02-23

[28]

웹사이트

Ketuvim (Writings)

https://www.myjewish[...]

2024-12-17

[29]

웹사이트

What are the Writings? What is the Ketuvim?

https://www.gotquest[...]

2024-12-17

[30]

백과사전

Talmud

http://www.jewishenc[...]

2015-09-16

[31]

서적

Bread, Wine, Walls and Scrolls

https://books.google[...]

Bloomsbury Publishing

[32]

서적

Understanding Genesis

https://books.google[...]

Schocken Books

2020-10-20

[33]

웹사이트

Is There a Jewish Theology or Not?

https://www.research[...]

2018-11-19

[34]

뉴스

Must a Jew Believe in God?

https://www.myjewish[...]

70 / Faces Media

2018-11-19

[35]

서적

The Encyclopedia of American Religious History

Proseworks

[36]

JewishEncyclopedia

Articles of Faith

http://www.jewishenc[...]

[37]

서적

Filozofia kultury

Uniwersytet Jagielloński

[38]

웹사이트

How Many of the Torah's Commandments Still Apply?

http://www.chabad.or[...]

2017-06-05

[39]

서적

Codex Judaica Kantor

[40]

서적

Seder Ha-Kabbalah Leharavad

[41]

웹사이트

Proofs for the Oral Law

http://www.aishdas.o[...]

2017-06-05

[42]

뉴스

Strains Grow Between Israel and Many Jews in the U.S.

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

2015-02-06

[43]

성경

[44]

성경

[45]

성경

[46]

웹사이트

What is the origin of Matrilineal Descent?

http://www.shamash.o[...]

Shamash.org

2003-09-04

[47]

웹사이트

What is the source of the law that a child is Jewish only if its mother is Jewish?

http://www.torah.org[...]

Torah.org

[48]

서적

Lost Jews: The Struggle for Identity Today

https://books.google[...]

Springer

[49]

서적

Birth, Death, and Femininity: Philosophies of Embodiment

https://books.google[...]

Indiana University Press

2018-04-06

[50]

서적

[51]

웹사이트

Data: Arab Growth Slows, Still Higher than Jewish Rate

http://www.israelnat[...]

Israel National News

2013-01-14

[52]

간행물

American Jewish Year Book 2015

Springer International Publishing

2016

[53]

웹사이트

World Jewish Population Totals 15.2 Million – With Nearly Half in Israel

https://www.haaretz.[...]

Haaretz

2022-04-26

[54]

웹사이트

Israel's Jewish population passes 7 million on eve of Rosh Hashanah

https://www.timesofi[...]

Times of israel

2022-04-25

[55]

웹사이트

Types of Jews

https://www.myjewish[...]

2024-11-18

[56]

웹사이트

Jewish Ethnicity {{!}} People, History & Ethnic Groups

https://study.com/ac[...]

2024-11-18

[57]

웹사이트

4. Religious commitment

https://www.pewresea[...]

2016-03-08

[58]

웹사이트

RABBI

https://www.jewishen[...]

[59]

백과사전

Jewish Renewal Movement

https://www.academia[...]

Macmillan Reference USA

[60]

백과사전

Encyclopedia of new religious movements

Routledge

[61]

JewishEncyclopedia

[62]

서적

Holy Dissent: Jewish and Christian Mystics in Eastern Europe

Wayne State University Press

[63]

뉴스

Russia's Subbotnik Jews get rabbi

http://www.ynetnews.[...]

Israel Jewish Scene

2010-12-09

[64]

뉴스

Subbotnik Jews to resume aliyah

http://www.ynetnews.[...]

Israel Jewish Scene

2014-03-11

[65]

웹사이트

Can Sephardic Judaism be Reconstructed?

http://www.jcpa.org/[...]

[66]

뉴스

Sephardi Judaism Straining to Stay Non-Denominational

https://www.jpost.co[...]

[67]

학술지

Between 'Ashkenazi' and Sepharad: An Early Modern German Rabbinic Response to Religious Pluralism in the Spanish-Portuguese Community

https://www.academia[...]

Amsterdam University Press

2001-03-01

[68]

서적

Social Foundations of Judaism

https://books.google[...]

Wipf and Stock Publ.

[69]

백과사전

The Oxford Dictionary of the Jewish Religion

Oxford University Press

[70]

서적

Israeli Judaism: The Sociology of Religion in Israel

https://books.google[...]

Routledge

[71]

웹사이트

Karaites and Karaism

http://www.jewishenc[...]

[72]

논문

The Children of Noah: Has Messianic Zionism Created a New World Religion?

https://muse.jhu.edu[...]

2020-12-18

[73]

웹사이트

Sabbath

http://www.jewishenc[...]

[74]

웹사이트

Dietary Laws

http://www.jewishenc[...]

[75]

웹사이트

Niddah

http://www.jewishenc[...]

[76]

성경

신명기 21:23

[77]

서적

Encyclopedia of Judaism

https://books.google[...]

Infobase Publishing

2018-04-05

[78]

간행물

The Neo-Lachrymose Conception of Jewish-Arab History

https://archive.toda[...]

[79]

간행물

Jewish Trading in Fes On The Eve of the Almohad Conquest

http://www.ugr.es/~e[...]

[80]

서적

How and Why Did Hasidism Spread?

[81]

서적

How and Why Did Hasidism Spread?

[82]

웹사이트

National Jewish Population Survey (NJPS) 2000–01

http://www.jewishdat[...]

2017-05-08

[83]

서적

The God of Israel and Christian Theology

Fortress

[84]

서적

The Cambridge Guide to Jewish History, Religion, and Culture

Cambridge University Press

[85]

서적

Gotham: A History of New York City to 1898

Oxford University Press

[86]

백과사전

Sir Isaac Lyon Goldsmid, 1st Baronet

https://www.britanni[...]

2022-06-23

[87]

웹사이트

The Origins of Christian Anti-Semitism: Interview with Pieter van der Horst

http://jcpa.org/arti[...]

Jerusalem Center for Public Affairs

2009-05-05

[88]

서적

An Honourable Defeat; A History of the German Resistance to Hitler

Heinemann Mandarin

[89]

서적

Heroes of the Holocaust

https://archive.org/[...]

Twenty-First Century Books

2017-01-14

[90]

서적

Jewish-Christian Relations Since the Second World War

https://books.google[...]

Manchester University Press

2017-01-14

[91]

웹사이트

Vatican issues new document on Christian-Jewish dialogue

http://www.news.va/e[...]

2017-01-14

[92]

뉴스

Recognize Jews as refugees from Arab countries

http://www.haaretz.c[...]

2012-09-12

[93]

뉴스

The truth about the expulsion

http://www.haaretz.c[...]

2012-10-09

[94]

논문

Muslim Anti-Semitism

http://www.meforum.o[...]

2009-08-13

[95]

논문

Messianism: Its Historical Origin and Morphology,

https://www.jstor.or[...]

[96]

서적

Rethinking the Messianic Idea in Judaism

https://books.google[...]

Indiana University Press

[97]

웹사이트

Can a Jew believe in Jesus?

https://www.chabad.o[...]

2023-09-22

[98]

논문

Goddess Religion, Postmodern Jewish Feminism, and the Complexity of Alternative Religious Identities

https://online.ucpre[...]

2023-07-17

[99]

서적

Judaism Today

https://books.google[...]

Continuum

2023-07-17

[100]

서적

Kabbalah and the spiritual quest: the Kabbalah Centre in America

https://archive.org/[...]

Praeger

[101]

서적

The God delusion

https://archive.org/[...]

Houghton Mifflin Harcourt

2024-05-11

[102]

뉴스

Reconstructionist Judaism

https://www.washingt[...]

[103]

웹사이트

Neturei Karta

https://www.jewishvi[...]

[104]

웹사이트

'Anti-Zionism is antisemitism,' US House asserts in 'dangerous' resolution

https://www.aljazeer[...]

[105]

뉴스

New York Rabbi Finds Friends in Iran and Enemies at Home

https://www.nytimes.[...]

2007-01-15

[106]

웹사이트

Yeshayahu Leibowitz: Idol smasher or idol maker?

https://www.jpost.co[...]

2024-05-13

[107]

뉴스

Yeshayahu Leibowitz, 91, Iconoclastic Israeli Thinker

https://www.nytimes.[...]

1994-08-19

[108]

서적

Judaism, Human Values and the Jewish State

Cambridge MA

1992

[109]

문서

창세기

[110]

문서

이사야서 56장

[111]

서적

유다야 5000년의 지혜

2019-03-04

[112]

웹사이트

Niddah 45a:9

https://www.sefaria.[...]

2019-12-21

[113]

웹사이트

Sanhedrin 55b:4

https://www.sefaria.[...]

2019-12-21

[114]

서적

탈무드 나시임의 권 케투보트편

삼귀

1994

[115]

서적

탈무드 네즈키인의 권 아보다 짜라편

삼귀

2006

[116]

웹사이트

Avodah Zarah 37a

https://www.sefaria.[...]

2019-12-17

[117]

웹사이트

Sanhedrin 55b:10

https://www.sefaria.[...]

2022-03-28

[118]

웹사이트

DIDASCALIA - JewishEncyclopedia.com

https://www.jewishen[...]

2023-05-28

[119]

웹사이트

이스라엘 기초 데이터

https://www.mofa.go.[...]

일본 외무성

2019-03-04

[120]

서적

이스라엘

이와나미 쇼텐

2009-04

[121]

뉴스

초정통파 유대교도도 병역/이스라엘, 17년부터

https://www.shikoku-[...]

2014-03-12

[123]

서적

유대교와 헬레니즘: 기원전 2세기 중반까지 팔레스타인을 중심으로 한 유대교와 헬레니즘의 만남 연구

나남

2012

[124]

서적

예수평전

김영사

2010

[125]

웹인용

보관된 사본

https://web.archive.[...]

2019-07-29

[126]

서적

유대교와 헬레니즘: 기원전 2세기 중반까지 팔레스타인을 중심으로 한 유대교와 헬레니즘의 만남 연구

나남

2012

[127]

서적

유대교와 헬레니즘: 기원전 2세기 중반까지 팔레스타인을 중심으로 한 유대교와 헬레니즘의 만남 연구

나남

2012

[128]

서적

유대교와 헬레니즘: 기원전 2세기 중반까지 팔레스타인을 중심으로 한 유대교와 헬레니즘의 만남 연구

나남

2012

[129]

서적

예수평전

김영사

2010

[130]

서적

신약성서 배경사

대한기독교출판사

1995

[132]

서적

공동번역 성서

대한성서공회

1977

[134]

웹사이트

Torah

http://jewishencyclo[...]

[135]

웹사이트

Talmudic Law: Three Historical Periods of Jewish Law

http://jewishencyclo[...]

[136]

웹사이트

Deuteronomy 34:10

http://bibref.hebtoo[...]

[137]

웹사이트

Maimonides, 13 principles of faith, 7th principle

https://en.wikipedia[...]

[138]

웹사이트

Pirkei Avot 5.21

https://en.wikipedia[...]

[139]

웹사이트

Early compilations » The making of the Talmuds: 3rd–6th century

http://www.britannic[...]

2009-06-21

[140]

웹사이트

Palestinian Talmud

http://www.britannic[...]

2010-08-04

[141]

서적

The Yerushalmi--the Talmud of the land of Israel: an introduction

J. Aronson

1993

[142]

웹사이트

Qur'an 19:51–51

http://www.usc.edu/d[...]

2008-11-28

[143]

웹인용

Baha'u'llah on the Life of Jesus

http://www-personal.[...]

1998-07-10

[144]

서적

위험한 자본주의

사람과나무사이

2015

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com