중층원양대

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

중층원양대는 수온, 염분, 밀도가 급격하게 변하는 해양 지역으로, SOFAR 채널과 같은 독특한 음향 특징을 보이며 모드수 형성에 중요하다. 생물학적 펌프에서 중요한 역할을 하며 탄소 순환, 산소 최소 구역(OMZ), 질소 순환과 관련이 있다. 낮은 광량에 적응한 다양한 생물 군집이 서식하며, 특히 미생물, 동물플랑크톤, 어류가 풍부하다. 최근 해양 오염, 생물 농축, 어업, 기후 변화 등 인간 활동의 영향을 받고 있으며, 연구 및 탐사를 위한 다양한 기술이 개발되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 물리적 환경

중층원양대는 수심에 따라 물리적 환경이 크게 변하는 구역으로, 특히 수온, 염분, 밀도가 급격하게 변하는 수온약층, 염분약층, 밀도약층을 포함한다.[1] 이러한 급격한 변화는 바닷물이 여러 층으로 나뉘는 층상화 현상을 뚜렷하게 만들며, 서로 다른 성질을 가진 물덩어리(수괴)들은 영양분과 물에 녹아있는 기체(용존 가스)의 농도 차이 및 섞임에 영향을 주어 중층원양대를 역동적인 환경으로 만든다.[4]

또한, 이러한 물리적 특성은 중층원양대만의 독특한 음향 특징(SOFAR 채널)을 만들고,[3] 모드수와 같은 특정 수괴가 형성되어 오랫동안 유지되는 데 중요한 역할을 한다.[4]

2. 1. 수온약층, 염분약층, 밀도약층

중층원양대는 수온약층, 염분약층, 밀도약층과 같이 온도, 염분, 밀도가 급격하게 변하는 지역을 포함한다.[1] 이곳의 수온은 상층의 20°C 이상에서 심해저 경계의 약 4°C까지 큰 폭으로 변한다.[4] 염분 변화는 상대적으로 작아 보통 34.5~35 psu 사이이며,[4] 해수의 밀도는 1023~1027 g/L 정도이다.[4] 온도, 염분, 밀도의 이러한 급격한 변화는 바닷물을 여러 층으로 나누는 층상화 현상을 일으킨다. 서로 다른 성질을 가진 이 물덩어리(수괴)들은 영양분과 물에 녹아있는 기체(용존 가스)의 농도 차이 및 섞임에 영향을 주어, 중층원양대를 역동적인 환경으로 만든다.

이러한 물리적 특성 때문에 중층원양대는 독특한 음향 특징도 가진다. 특히 염분과 온도 변화로 인해 소리의 속도가 가장 느려지는 SOFAR 채널이 약 600m에서 1200m 깊이의 중층원양대 아래쪽에 위치한다.[3] 이 채널 안에서는 소리 파동이 갇히듯 굴절되어 매우 먼 거리까지 전달될 수 있다.[4] 과거 제2차 세계 대전 중에는 조난자의 위치 파악에 활용되었고,[5] 냉전 시기에는 미국 해군이 소련 잠수함 탐지를 위한 SOSUS(음향 감시 시스템)를 이 채널에 설치하기도 했다.[5] 해양학자들은 이후 이 시스템을 이용하여 심해 해류의 속도와 방향을 연구했다.[5]

또한, 중층원양대는 모드수와 같은 특별한 수괴가 형성되는 데 중요한 역할을 한다. 모드수는 수직으로 물이 잘 섞여 비교적 균일한 특성을 가지는 물덩어리로,[4] 주로 수온약층 깊이에서 깊은 혼합층으로 형성된다.[4] 중층원양대에서 형성된 모드수는 수십 년에서 수백 년 동안 그 특성을 유지하며 천천히 순환한다(체류 시간 참조).[4] 이는 매일 또는 더 짧은 주기로 동물들이 수직 이동하고 여러 부유물이 가라앉는 빠른 변화와 대조를 이룬다.

2. 2. 수괴 형성

중층원양대는 모드수와 같은 수괴 형성에 중요한 역할을 한다.[4] 모드수는 일반적으로 수직적으로 균일하게 혼합된 특성을 가지는 수괴로 정의된다.[4] 모드수는 종종 수온약층 깊이에서 깊은 혼합층으로 형성되는 경향이 있다.[4] 중층원양대에서 형성된 모드수는 수십 년에서 수세기에 이르는 긴 체류 시간을 가진다.[4] 이렇게 긴 시간 동안 물이 머무르는 특성은, 매일 또는 더 짧은 주기로 다양한 동물들이 이 구역을 오르내리며 이동하고 여러 유기물 잔해들이 가라앉는 현상과는 대조를 이룬다.3. 생지화학

중층원양대는 지구의 주요 생지화학적 순환에 깊이 관여하는 중요한 해양 영역이다. 특히 탄소, 질소, 산소와 같은 핵심 원소들의 순환 과정에서 핵심적인 역할을 수행한다. 이곳은 생물학적 펌프를 통해 탄소를 심해로 격리하는 중요한 통로이며, 유기물 분해 과정에서 산소가 고갈되어 독특한 산소 최소 구역(OMZ)을 형성하기도 한다. 또한, 질소 순환에서는 탈질화와 아나목스 과정을 통해 해양 생태계의 영양염 균형에 영향을 미친다. 이러한 생지화학적 과정들은 중층원양대에 서식하는 생물들과 밀접하게 연관되어 있으며, 해양 전체의 물질 순환과 기후 변화에도 영향을 주는 중요한 요소이다.

3. 1. 탄소 순환

중층원양대는 해양 탄소 순환에 중요한 역할을 하는 생물학적 펌프의 핵심 지역이다. 생물학적 펌프 과정에서 유기 탄소는 빛이 도달하여 광합성이 활발한 바다 표면의 유광층에서 만들어진다. 이렇게 생성된 유기 탄소 중 일부는 표면 혼합층을 벗어나 중층원양대로 가라앉는다. 유광층에서 중층원양대로 탄소가 이동하는 주요 경로 중 하나는 입자 침강이다. 이 과정은 동물 플랑크톤의 배설물 덩어리(분변 펠릿), 무거운 입자(밸러스트 입자), 그리고 여러 유기물이 뭉쳐진 응집체 형태로 유기 물질이 재포장되면서 더 빠르게 진행될 수 있다.[6]중층원양대에서 생물학적 펌프는 탄소 순환의 중심이며, 이곳에서는 입자 형태의 유기 탄소(POC, Particulate Organic Carbon)가 미생물에 의해 분해되어 다시 무기물로 돌아가는 재광화 과정이 활발하게 일어난다. 유광층에서 내려온 POC의 약 90%가 중층원양대에서 미생물 호흡을 통해 분해되는 것으로 추정된다.[6] 이는 유기물을 분해하여 영양분을 다시 순환시키는 미생물과, 유기물을 섭취하여 더 빠르게 가라앉는 큰 덩어리로 배설하는 중층원양대 어류들의 활동 때문이다.[22]

중층원양대에서 일어나는 또 다른 중요한 탄소 수송 과정은 특정 해양 생물들의 일주기 수직 이동이다. 이 생물들은 낮에는 깊은 곳에 머물다가 밤에는 먹이를 찾아 표층으로 이동하는데, 이 과정에서 표층의 유기물을 섭취하고 깊은 곳으로 이동하여 배설함으로써 유기 탄소를 심해로 능동적으로 운반한다.[6] 적도 태평양에서 진행된 한 연구에 따르면, 중층원양대에 서식하는 멸치류는 단순히 가라앉는 POC 양의 15–28%에 해당하는 양을 능동적으로 수송하는 것으로 추정되었다.[7] 또한, 카나리아 제도 인근 해역 연구에서는 전체 수직 탄소 이동량의 53%가 동물 플랑크톤과 작은 유영동물(소형 네크톤)의 조합에 의한 능동적인 수직 이동 때문이라고 추정했다.[8] 특히 식물 플랑크톤이 풍부하여 1차 생산성이 높은 해역에서는, 이러한 수직 이동에 의한 능동적 탄소 수송량이 입자 침강에 의한 수송량과 비슷한 수준에 이를 수도 있다.[6]

3. 2. 산소 최소 구역 (OMZ)

용존 산소는 호기성 호흡에 필수적이다. 해수 표층은 대기와의 가스 교환 및 광합성 활동으로 인해 산소가 풍부한 편이지만, 중층원양대는 표층 혼합층 아래에 위치하여 성층화 현상으로 인해 대기와 직접적인 접촉이 차단된다. 유기물은 상층의 유광층에서 중층원양대로 가라앉아 내려오지만, 중층원양대에는 빛이 거의 도달하지 않아 광합성이 제한적이다.상층에서 가라앉는 유기물을 미생물이 분해하는 과정(호흡)에서 산소가 소모되고, 대기로부터 산소 공급이 원활하지 않기 때문에 중층원양대에는 종종 산소 최소 구역(OMZ, Oxygen Minimum Zone)이 형성된다.[6] 특히 동태평양과 인도양의 열대 해역은 해수 순환이 원활하지 않고 상층으로부터 유입되는 유기 탄소의 양이 많아 OMZ가 심하게 발달하는 경향이 있다.[6] 중층원양대의 낮은 산소 농도는 때때로 산소 부족 상태를 야기하여, 산소를 필요로 하는 생물들의 호흡을 어렵게 만든다.[6]

이러한 산소가 거의 없는 무산소 환경에서는 화학합성이 일어날 수 있다. 일부 미생물은 이산화탄소(CO2)와 함께 황화물이나 암모니아 같은 환원된 화합물을 이용하여 유기 탄소를 생산하며, 이는 중층원양대의 유기 탄소 저장에 기여한다.[11] 이러한 화학합성을 통한 탄소 고정량은 해당 해양 영역에서 종속 영양 생산(다른 생물이 만든 유기물을 섭취하여 에너지를 얻는 과정)에 의한 기여도와 비슷한 수준일 것으로 추정된다.[12]

3. 3. 질소 순환

중층원양대는 유기 입자의 중요한 호흡과 재광물화가 일어나는 지역으로, 일반적으로 영양염류가 풍부하다. 이는 영양염류가 부족한 경우가 많은 상층의 유광층과는 대조적이다. 특히 최소산소층(OMZ)처럼 산소가 부족한 지역은 질소 순환에서 중요한 역할을 한다. 이곳에서는 원핵생물에 의한 탈질화가 활발하게 일어나는데, 이는 질산염을 질소 기체로 바꾸는 과정이며, 해양의 반응성 질소 저장량을 감소시킨다.[6] 또한, 최소산소층 가장자리에서는 아질산염과 암모늄이 결합하여 질소 기체를 만드는 아나목스 과정도 진행되어, 생물이 이용 가능한 질소 풀에서 질소를 제거한다.4. 생물 군집

중층원양대에는 어느 정도 빛이 도달하지만 광합성을 하기에는 부족하다. 이곳의 생물 군집은 이러한 낮은 광량 환경에 적응한 독특한 특징을 보인다.[14] 중층원양대는 표해수층에서 가라앉는 유기물을 효율적으로 재활용하는 생태계를 가지고 있어, 더 깊은 심해로 유기 탄소가 거의 도달하지 못하게 한다.[13] 이곳에서 일반적으로 발견되는 생물은 낮 동안 표해수층에서 내려오는 초식 동물, 죽은 생물이나 배설물을 먹는 부식자, 그리고 이들을 먹는 육식 동물 등이다.[14]

중층원양대에 사는 많은 생물들은 밤에는 먹이가 풍부한 표해수층으로 이동하고 낮에는 포식자를 피해 다시 중층원양대로 돌아오는 일주기 수직 이동을 한다.[6] 이러한 대규모 이동은 제2차 세계 대전 당시 소나 운영자들이 생물들이 만드는 밀집된 층을 실제 해저로 오인할 정도였다.[15][16]

4. 1. 바이러스 및 미생물 생태

중층원양대의 미생물 군집은 연구가 어려워 아직 알려진 바가 많지 않다. 최근 해수 샘플의 DNA를 이용한 연구들은 바이러스와 미생물이 표층 해양의 유기물을 재활용하는 데 중요한 역할을 한다는 점을 밝혀냈는데, 이는 미생물 루프라고 알려져 있다. 이들 미생물 중 다수는 다양한 대사 경로를 통해 에너지를 얻는다.[18] 일부는 빛을 이용하는 자가영양생물이고, 다른 유기물을 섭취하는 종속영양생물이며, 2006년 연구에서는 화학 반응으로 에너지를 얻는 화학영양생물도 발견되었다.[18] 특히 화학자가영양 고세균 크레나르케온(Archaea crenarchaeon)인 ''Candidatus''는 산소 없이 암모늄을 에너지원으로 산화시킬 수 있어, 질소와 탄소 순환에 큰 영향을 미칠 수 있다.[18] 한 연구에 따르면, 전체 미생물 개체군의 5%에 불과한 이 암모늄 산화 세균이 매년 1.1기가톤(Gt)의 유기 탄소를 고정할 수 있다고 한다.[19]일반적으로 중층원양대에서 미생물의 생물량과 생물 다양성은 깊이가 깊어질수록 지수적으로 감소하는데, 이는 위에서 내려오는 먹이의 양이 줄어드는 경향과 일치한다.[6] 또한, 미생물 군집의 구성은 다양한 빛 조건에 적응하며 진화했기 때문에 깊이에 따라 달라진다.[6] 중층원양대의 미생물 생물량은 위도가 높은 지역에서 더 크고 열대 지역으로 갈수록 감소하는 경향을 보이는데, 이는 표층 해수의 생산성 수준 차이와 관련이 있을 것으로 추정된다.[6]

반면, 바이러스는 중층원양대에 매우 풍부하게 존재하며, 입방 미터당 약 1010개에서 1012개에 달하는 수가 중층원양대 전체에 걸쳐 비교적 고르게 분포한다.[6]

4. 2. 동물플랑크톤 생태

중층원양대에는 어느 정도의 빛이 도달하지만, 광합성을 하기에는 불충분하다. 이 구역의 생물 군집은 낮은 광량 환경에 적응해 있다.[14] 이곳은 매우 효율적인 생태계로, 표해수층에서 가라앉는 유기물을 많은 유기체가 재활용하여 더 깊은 해역으로 유기 탄소가 거의 도달하지 못하게 한다.[13] 일반적으로 발견되는 생물 형태는 낮 동안 방문하는 초식 동물, 죽은 유기체나 배설물을 먹는 부식자, 그리고 이들을 먹는 육식 동물이다.[14]

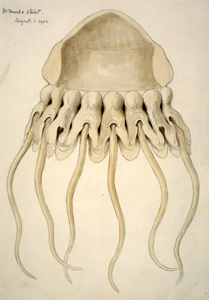

중층원양대에는 다양한 동물플랑크톤 군집이 서식한다. 흔히 볼 수 있는 종류로는 요각류, 크릴, 해파리, 유즐동물, 살파, 두족류, 날개조개 등이 있다.[6]

많은 중층원양대 유기체들은 밤에는 먹이가 풍부한 표해수층으로 이동하고, 낮에는 포식자를 피해 다시 중층원양대로 돌아오는 일주기 수직 이동을 한다.[6] 일부 포식자들도 먹이를 따라 밤에 함께 이동한다. 이 이동에는 엄청난 양의 생물량이 포함되는데, 제2차 세계 대전 당시 소나 작동자들은 이 두꺼운 플랑크톤 층에서 반사된 신호를 가짜 해저로 오인하기도 했다.[15][16]

중층원양대에서는 먹이가 부족하기 때문에 포식자는 먹이를 효율적으로 잡아야 한다. 젤라틴질의 유기체, 특히 해파리는 중층원양대 생태계에서 중요한 포식자로 여겨진다.[20] 과거에는 수동적으로 떠다니는 포식자로 생각되었지만, 최근 연구에 따르면 ''Periphylla periphylla'' 같은 일부 해파리는 사회적 행동을 보이며, 그룹을 형성하여 함께 사냥하는 전략을 사용할 수도 있다.[20]

중층원양대의 동물플랑크톤은 빛이 적은 환경에 적응하기 위한 독특한 특징들을 발달시켰다. 생물발광은 매우 흔한 전략으로, 동종 간의 의사소통, 먹이 유인, 포식자 회피, 또는 생식 활동에 이용되는 것으로 추정된다.[6] 또 다른 적응으로는 빛을 감지하는 능력이 향상된 눈이 있다. 이는 크릴이나 새우 등에서 흔히 발견되며, 희미한 빛을 최대한 활용할 수 있게 해준다.[14] 일부 문어나 크릴은 위쪽을 향해 있는 관 모양의 눈을 가지기도 한다.[15]

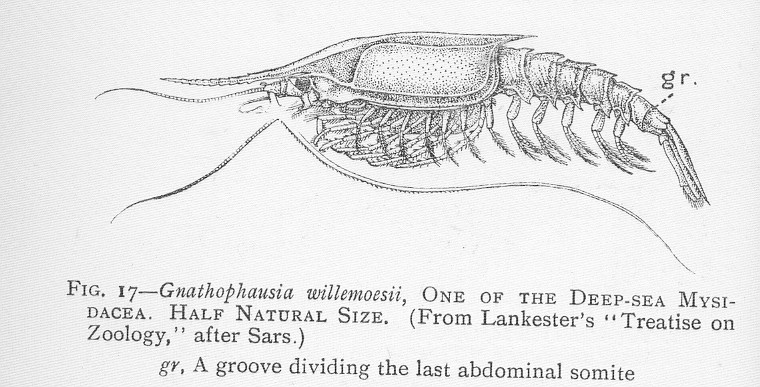

대부분의 생명 활동, 예를 들어 성장 속도나 번식률 등은 중층원양대에서 더 느리게 진행된다.[14] 이는 수심이 깊어지고 수온이 낮아짐에 따라 대사 활동이 감소하기 때문이다.[21] 예를 들어, 중층원양대에 서식하는 새우와 유사한 민물새우인 ''Gnathophausia ingens''는 약 6.4년에서 8년까지 살 수 있는 반면, 비슷한 환경의 저서 새우는 보통 2년 정도만 산다.[14]

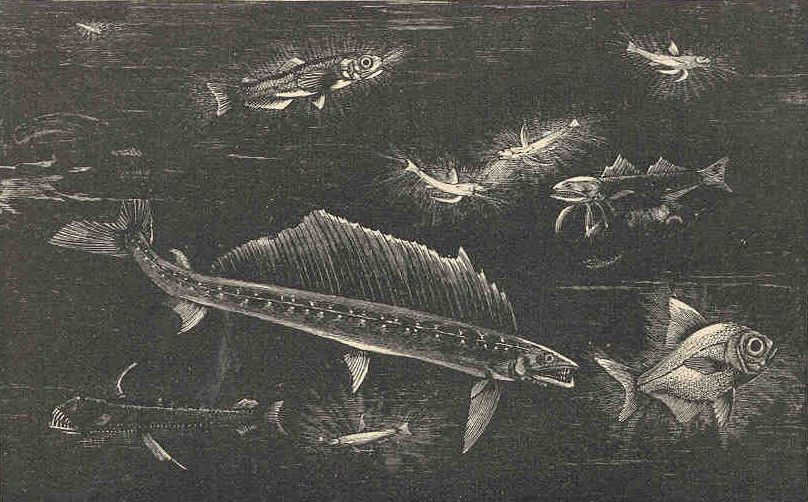

4. 3. 어류 생태

중층 해역은 전 세계 어류 생물량의 상당 부분을 차지한다.[27] 중층어류는 북극해를 제외한 전 세계 바다에서 발견된다.[22] 중층어류의 전체 생물량에 대한 추정치는 연구 방법에 따라 큰 차이를 보인다. 과거 그물 채집 방식으로는 약 10억 톤[23] 또는 8억~20억 톤[24]으로 추정되었으나, 최근 능동 음향 탐지 기술을 이용한 연구에서는 약 100억 톤에 달할 수 있다는 결과가 나왔다. 이는 전 세계 연간 어획량의 약 100배에 해당하는 막대한 양이다.[25][26] 그러나 이러한 추정치에는 여전히 불확실성이 존재한다.[27] 이처럼 풍부한 자원으로 인해 중층 해역은 미래의 주요 어장으로 주목받으며 상업적 개발이 이루어지고 있다.[22]

현재까지 알려진 중층어류는 약 30개 과에 속한다.[28] 이 중 가장 대표적인 어종은 꼬치고기과(Myctophidae)로, 33개 속에 245종이 포함된다.[23] 꼬치고기는 배쪽에 뚜렷한 발광기를 가지고 있는 것이 특징이다. 또한 꼬마전갱이과(Gonostomatidae), 일명 입술멸 역시 흔하게 발견되는 중층어류이다. 입술멸은 그 수가 수천억에서 수천조 마리에 이를 것으로 추정되어, 지구상에서 가장 개체 수가 많은 척추동물일 가능성이 있다.[29]

중층어류를 포함한 많은 중층원양 생물들은 밤에는 먹이가 풍부한 표해수층으로 올라왔다가 낮에는 포식자를 피해 다시 깊은 중층원양대로 내려가는 일주기 수직 이동을 한다.[6] 일부 포식자들도 먹이를 따라 함께 이동한다. 이 이동에 참여하는 생물량이 워낙 많아서, 제2차 세계 대전 당시 소나 운영자들은 이 생물들이 만드는 두꺼운 층에서 반사된 음파 신호를 실제 해저로 착각하기도 했다.[15][16]

중층어류는 빛이 매우 적은 환경에 적응하기 위해 독특한 신체적 특징들을 발달시켰다.

- 몸 색깔: 많은 종이 검은색이나 붉은색을 띤다. 깊은 바닷속에서는 붉은색 파장의 빛이 거의 도달하지 못하므로, 붉은색 물체는 검은색처럼 보이게 되어 위장에 유리하다.[14]

- 발광기: 일부 어류는 몸의 아래쪽에 작은 빛을 내는 기관인 발광기를 여러 개 가지고 있다. 이를 통해 위에서 희미하게 비치는 빛과 비슷한 밝기를 만들어 아래에서 자신을 올려다보는 포식자에게 잘 보이지 않게 한다.[14]

- 거울 몸체: 몸 표면이 거울처럼 빛을 반사하여 주변 환경에 녹아드는 방식으로 위장하는 어류도 있다.[14]

- 대항성 음영: 몸의 등 쪽은 어둡고 배 쪽은 밝은 색을 띠는 보호색이다. 위에서 내려다볼 때는 어두운 등 색깔이 깊은 바다 배경과 섞이고, 아래에서 올려다볼 때는 밝은 배 색깔이 위쪽의 희미한 빛과 섞여 눈에 잘 띄지 않게 된다.[14]

먹이가 부족하고 불규칙하게 분포하는 환경에 적응하기 위한 특징들도 나타난다.

- 감각 기관 및 섭식 기관: 매우 민감한 눈과 큰 턱을 가지고 있어 적은 먹이라도 놓치지 않고 효율적으로 사냥한다.[29]

- 작은 몸집: 일반적으로 몸 크기가 작아 성장과 근육 유지에 필요한 에너지를 절약한다.[14]

- 특수한 구조: 턱이 분리되거나, 목구멍이 크게 늘어나거나, 매우 크고 긴 이빨을 가지는 등 자신보다 큰 먹이도 삼킬 수 있도록 진화한 경우도 있다.[14]

- 생물 발광 미끼: 술수염아귀처럼 스스로 빛을 내는 미끼를 이용하여 먹이를 유인하는 포식자도 있다.[14]

- 시각 외 감각 의존: 시각 대신 물의 압력 변화나 화학적 신호를 감지하여 먹이를 찾는 어류도 있다.[14]

중층어류는 독특한 생리적 특징과 깊은 서식 환경 때문에 연구하기가 매우 까다롭다. 많은 종이 부력 조절을 위해 부레에 가스를 채우고 있는데, 이들을 그물로 잡아 수면으로 끌어올리면 급격한 압력 변화로 부레가 터져 죽기 때문에 살아있는 표본을 얻기 어렵다.[30] 최근 캘리포니아의 과학자들은 압력을 제어할 수 있는 특수 챔버를 개발하여 어류를 산 채로 표면까지 운반하는 데 성공하기도 했다.[30] 개체 수를 추정하는 간접적인 방법으로는 음파 탐사를 이용하여 어류들이 밀집해 있는 심해 산란층을 탐지하는 방식이 사용된다.[13] 2015년에 발표된 한 종단 연구 결과에 따르면, 1970년대 이후 캘리포니아 남부 해안을 포함한 일부 지역에서 중층어류 개체수가 감소하는 경향이 나타났으며, 특히 차가운 물에 서식하는 종들이 이러한 감소에 더 취약한 것으로 밝혀졌다.[31]

5. 인간의 영향

중층원양대는 인간 활동으로 인해 다양한 영향을 받고 있다. 특히 해양 쓰레기 문제, 유해 물질의 생물 농축, 어업 활동의 확대 가능성, 그리고 기후 변화로 인한 생태계 변화 등이 주요 문제로 지적된다. 이러한 영향들은 중층원양대의 독특한 생태계와 지구 전체의 환경 시스템에 걸쳐 복합적인 영향을 미치고 있으며, 이에 대한 깊이 있는 이해와 대책 마련이 요구된다.

5. 1. 해양 오염

해양 쓰레기, 특히 플라스틱 형태의 해양 쓰레기는 모든 대양에서 발견되며 해양 생물에 광범위한 영향을 미치고 있다.[32]

가장 심각한 문제 중 하나는 플라스틱 쓰레기, 특히 미세 플라스틱 섭취이다.[33] 많은 중층 수생 생물 종은 주요 먹이인 동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤을 먹기 위해 표층으로 이동하는데, 이 표층에는 미세 플라스틱이 섞여 있다. 또한 연구에 따르면 동물성 플랑크톤조차도 미세 플라스틱을 섭취하는 것으로 나타났다.[34] 중층 수생 생물은 생태계 에너지 흐름에서 중요한 역할을 하며, 조류, 더 큰 물고기 및 해양 포유류를 포함한 많은 포식자에게 먹이를 제공한다. 이러한 플라스틱의 농도는 앞으로 증가할 가능성이 있으며, 이는 경제적으로 더 중요한 종까지 오염될 수 있음을 의미한다.[35] 중층 수생 생물 개체군 내 플라스틱 쓰레기 농도는 지리적 위치와 해당 지역의 해양 쓰레기 농도에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 2018년 북대서양에서 표본으로 추출된 약 200마리의 물고기 중 약 73%가 플라스틱을 섭취한 것으로 조사되었다.[36]

5. 2. 생물 농축

생물 농축(특정 물질이 지방 조직에 축적되는 현상)과 생물 확대(먹이 사슬을 따라 올라갈수록 물질의 농도가 높아지는 과정)는 중층원양대에서 심화되는 문제이다.[37] 특히 어류의 수은 오염은 자연적 요인뿐만 아니라 석탄 채굴과 같은 인위적 요인의 복합적인 영향으로 발생한다. 수은은 중층원양대에서 표층수보다 빠르게 농도가 증가하기 때문에 중요한 생물 농축 오염 물질로 여겨진다.[38]무기 수은은 화석 연료 연소 등을 통해 기체 상태로 대기 중에 존재하며, 산화되어 바다에 침전될 수 있다.[39] 바다에 들어간 산화된 수은은 유기 형태인 메틸수은으로 변환될 수 있다.[39] 연구에 따르면 현재의 인위적인 수은 배출 수준을 고려할 때, 대기와 해양 사이의 수은 농도 균형은 수십 년에서 수백 년 동안 이루어지지 않을 것으로 예측된다.[40] 이는 앞으로 해양의 수은 농도가 계속 증가할 수 있음을 의미한다. 수은은 강력한 신경독으로, 이를 섭취하는 중층원양대 생물뿐만 아니라 전체 먹이 그물에 건강상의 위험을 초래한다. 넙치와 같은 많은 중층원양대 생물은 일주 수직 이동을 통해 표층수로 이동하는데, 이 과정에서 표층 어류, 조류, 포유류에게 섭취되어 신경독을 전달할 수 있다.[41]

5. 3. 어업

역사적으로 중층원양대를 상업적으로 이용하려는 시도는 거의 없었다. 이는 낮은 경제적 가치, 기술적 어려움, 그리고 환경에 미치는 영향에 대한 우려 때문이었다.[23] 중층원양대의 생물량은 풍부할 수 있지만, 깊은 수심에 사는 어종들은 일반적으로 크기가 작고 번식 속도가 느리다.[23] 대형 트롤 어망을 이용한 어업 방식은 높은 비율의 혼획을 유발할 뿐만 아니라, 해양의 탄소 순환 과정에도 잠재적인 영향을 미칠 수 있다.[23] 또한 생산성이 높은 중층원양 지역에 도달하기 위해서는 선박이 상당히 먼 거리를 항해해야 하는 어려움도 있다.[42] 과거 사례를 보면, 1977년 구 소련이 어업을 시작했지만 상업적 이익이 낮아 20년도 채 되지 않아 중단했으며, 남아프리카 공화국의 선망 어업(purse seine fishery)은 어획된 어류의 높은 기름 함량으로 인한 가공의 어려움 때문에 1980년대 중반에 중단되었다.[43]

그러나 중층원양대의 막대한 생물량 때문에, 이 자원을 직접적인 인간 소비 외 다른 분야에서 경제적으로 활용할 수 있을지에 대한 관심이 커지고 있다. 예를 들어, 이 지역의 풍부한 어류 자원을 이용해 어분이나 영양보조식품에 대한 수요를 충족시킬 수 있다는 제안이 나왔다.[23] 전 세계 인구가 증가하면서 성장하는 양식 산업을 뒷받침하기 위한 어분에 대한 수요가 높아지고 있다. 경제적으로 실행 가능한 수확의 가능성도 제기되는데, 예를 들어 50억 톤의 중층원양 생물량은 약 12억 5천만 톤의 인간 소비용 식량을 생산하는 데 기여할 수 있다.[23] 또한, 오메가-3 지방산 섭취의 인기와 양식 사료에 특정 해양 유래 기름을 필요로 하는 산업적 요구로 인해 영양보조식품에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있다.[23] 특히 등불멸치는 지방산이 풍부하여 양식 시장에서 큰 관심을 받고 있다.[44]

5. 4. 기후 변화

중층원양대는 표면의 유기물 대부분이 분해되는 곳으로, 지구 탄소 순환에서 중요한 역할을 한다.[6] 이곳의 생물들은 일주기 수직 이동을 통해 표층에서 먹이를 먹고, 죽으면 탄소를 심해로 운반하는 역할도 한다.[6] 중층원양대는 매년 50억ton에서 120억ton의 이산화탄소를 대기로부터 순환시키는 것으로 추정되지만, 이러한 역할의 중요성은 최근까지 많은 기후 모델에서 간과되었다.[45]기후 변화의 영향은 지역마다 다르기 때문에 중층원양대 전체에 미치는 영향을 정확히 파악하기는 어렵다. 연구에 따르면, 수온이 상승하더라도 물고기에게 충분한 영양과 먹이가 공급된다면, 높아진 영양 효율과 온도 상승에 따른 신진대사 활성화로 인해 중층원양대의 생물량이 오히려 증가할 수도 있다.[46] 하지만 해양 온난화는 전 세계적으로 균일하게 진행되지 않으므로, 어떤 지역에서는 물고기 생물량이 줄어들고 다른 지역에서는 늘어날 것으로 예측된다.[46]

해양 온난화와 기후 변화는 바닷물의 성층 현상을 심화시킬 가능성이 높다.[45] 성층이 강화되면 깊은 바다에서 유광층(햇빛이 도달하는 층)으로 올라오는 영양분 공급이 줄어들어, 식물성 플랑크톤 등에 의한 1차 생산량과 바닥으로 가라앉는 유기물 입자가 모두 감소하게 된다.[45] 또한, 수온 상승에 따라 많은 해양 생물 종들이 서식지를 이동하며, 상당수가 극지방으로 옮겨갈 수 있다는 연구 결과도 있다.[47] 이러한 여러 요인이 복합적으로 작용하여, 해양 온난화가 계속됨에 따라 중층원양대의 어떤 지역에서는 생물 다양성과 종의 풍부함이 증가하는 반면, 다른 지역, 특히 적도에서 멀리 떨어진 곳에서는 감소할 수 있다.[47]

6. 연구 및 탐사

중층원양대는 아직 인류에게 미지의 영역으로 남아 있어, 그 중요성에도 불구하고 관련 지식이 매우 부족한 실정이다. 이에 따라 우즈홀 해양연구소(WHOI), NASA, 노르웨이 해양연구소를 비롯한 여러 연구 기관에서는 중층원양대의 생태계와 지구 환경에서의 역할을 규명하기 위한 탐사와 연구를 활발히 진행하고 있다.[29][50] 기존의 탐사 방식이 가진 한계[22]를 극복하기 위해 새로운 기술 개발에도 힘쓰고 있으며, 이는 중층원양대에 대한 이해를 넓히는 데 기여하고 있다.

6. 1. 탐사 기술 개발

중층원양대에 대한 지식이 부족하여 연구자들은 이 지역을 탐사하고 표본을 채취하기 위한 새로운 기술 개발에 집중하고 있다. 우즈홀 해양연구소(WHOI), NASA, 노르웨이 해양연구소 등 여러 기관에서 이 해양 구역과 지구 탄소 순환에 미치는 영향을 더 잘 이해하기 위한 프로젝트를 진행 중이다. 기존의 그물과 같은 전통적인 샘플링 방식은 여러 한계를 보였다. 견인 그물로 인해 발생하는 압력파가 생물을 쫓아내고, 그물에 걸린 생물발광 종들이 내는 빛이 다른 생물들을 놀라게 하기 때문이다.

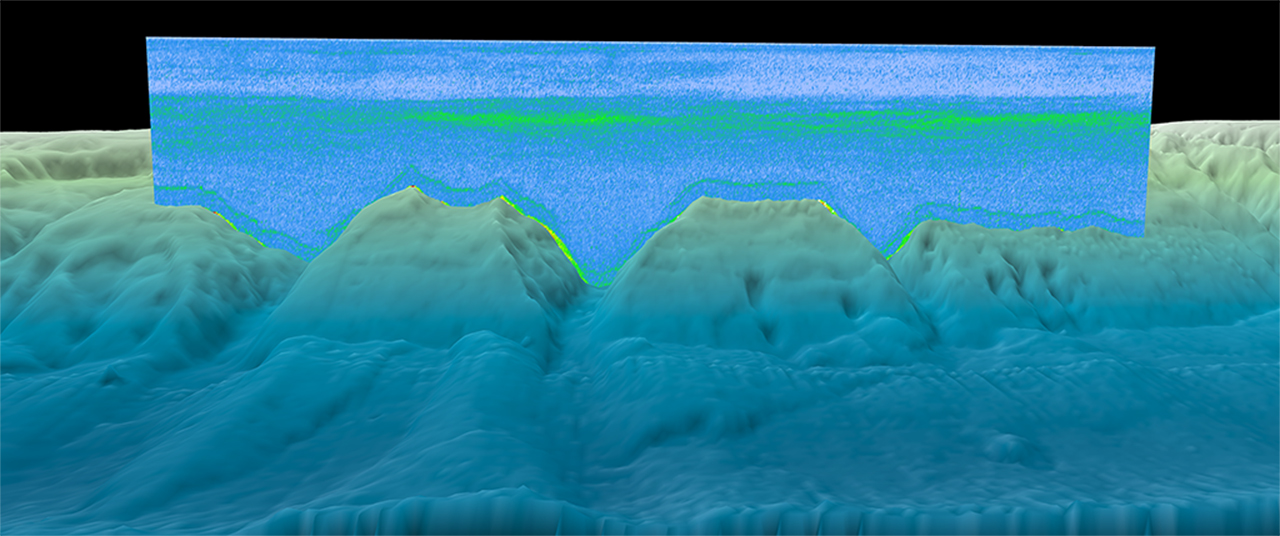

초기에는 물속의 플랑크톤이나 물고기에서 반사되는 음파를 이용하는 소나(Sonar) 기술을 활용하여 중층원양대의 활동을 조사했다. 이 방법은 제2차 세계 대전 중인 1942년, 미국 연구자들이 대잠수함전 연구를 위해 소나를 사용하다가 처음으로 중층원양대의 존재를 발견하게 된 계기가 되었다. 당시 소나는 특정 깊이 아래로 음파를 보내기 어려웠는데, 이는 그곳에 밀집한 수많은 생물체가 음파를 방해했기 때문이다.[45] 그러나 음향을 이용한 조사 방법은 여러 어려움이 따른다. 깊이, 생물 종의 크기 분포, 각 종의 음향 특성 등을 정확하게 반영하기 어려워, 과거 연구에서는 측정된 생물량 추정치에 최대 1,000배까지 오차가 발생할 수 있다고 지적되었다.[22] 그럼에도 소나는 오랫동안 중층원양대 연구의 주요 수단으로 사용되어 왔다.[46] 노르웨이 해양연구소는 어업의 지속 가능성에 초점을 맞춰, 'Dr. Fridtjof Nansen'이라는 연구선을 이용하여 소나로 중층원양대 활동을 조사하고 있다.[50] 2011년 스페인이 주도한 말라스피나 순항 탐험에서도 소나 관측을 통해 중층원양대의 생물량이 기존 예상보다 적을 수 있다는 데이터를 얻었다.[48][49]

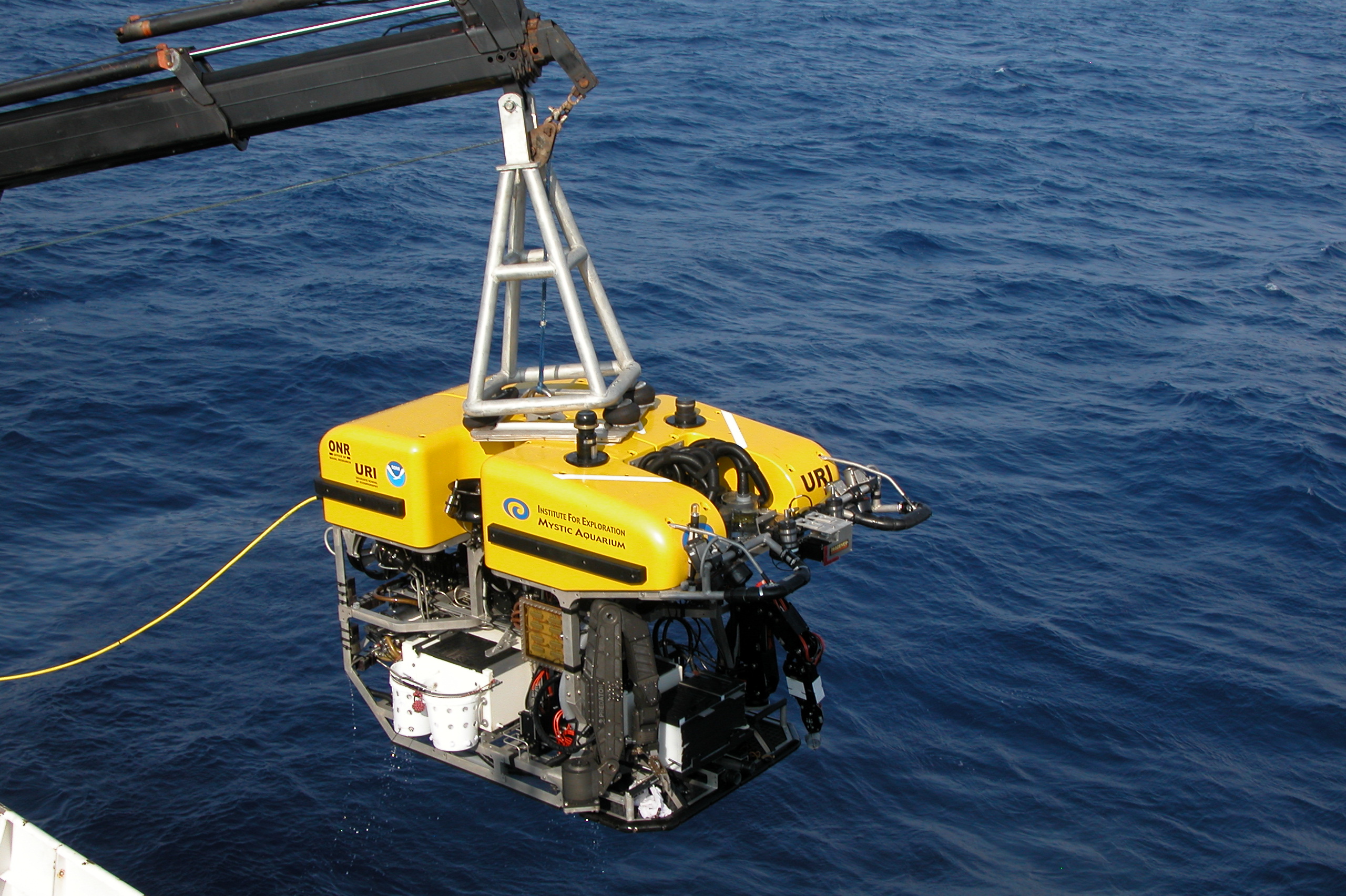

음향 샘플링의 한계를 극복하기 위해, 우즈홀 해양연구소(WHOI)는 2018년 8월 Ocean Twilight Zone project라는 이름의 전담 프로젝트를 시작했다. 이 프로젝트를 통해 원격 조작 잠수정(ROV)과 로봇(Deep-See, Mesobot, MINIONS 등)을 개발하여 중층원양대를 보다 정확하게 연구하고 있다.[29]

- Deep-See: WHOI가 개발한 장비로, 무게는 약 700kg이며 연구선 뒤에 끌면서 사용하도록 설계되었다.[45] 최대 2000m 깊이까지 도달 가능하며, 카메라, 소나, 센서, 물 샘플 채취 장치, 실시간 데이터 전송 시스템 등을 갖추고 있어 중층원양 생태계의 생물량과 생물 다양성을 추정하는 데 사용된다.[50]

- Mesobot: WHOI가 몬터레이 베이 수족관 연구소(MBARI), 스탠퍼드 대학교, 텍사스 리오그란데 밸리 대학교와 협력하여 개발 중인 약 75kg의 소형 자율 로봇이다.[45][51] 고화질 카메라를 장착하여 장기간 동안 매일 수직 이동을 하는 중층원양 생물을 추적하고 기록한다. 특히, 관찰 대상 생물의 생태계를 방해하지 않도록 설계된 추진기와, 채집한 생물을 수면으로 올리는 과정에서 압력 변화에도 불구하고 살아있는 상태로 유지할 수 있는 독특한 샘플링 메커니즘을 갖추고 있다.[45] 첫 해상 시험은 2019년에 실시될 예정이었다.

- MINIONS: WHOI가 개발한 또 다른 로봇으로, 물기둥을 따라 내려가면서 다양한 깊이에서 해양 눈(marine snow)의 양과 크기 분포를 촬영한다. 해양 눈은 다른 유기체의 중요한 먹이원이므로, 이를 모니터링하는 것은 표층 해양과 중층원양 사이의 탄소 순환 과정을 이해하는 데 중요하다.[45]

6. 2. 국제 협력 연구

중층원양대에 대한 지식이 아직 부족하여, 연구자들은 이 지역을 탐사하고 표본을 얻기 위한 새로운 기술 개발에 힘쓰고 있다. 우즈홀 해양연구소(WHOI), NASA, 노르웨이 해양연구소 등 여러 기관이 이 해양 구역과 지구 탄소 순환에 미치는 영향을 더 잘 이해하기 위한 연구 프로젝트를 진행 중이다. 그물을 이용한 전통적인 샘플링 방식은 여러 한계가 있었다. 그물을 끌 때 발생하는 압력파가 생물들을 놀라게 하고, 그물에 잡힌 생물발광 종들이 내는 빛 또한 다른 생물들을 쫓아버리는 문제가 있었다.

초기에는 물속 플랑크톤과 물고기에서 반사되는 음파를 이용하는 소나 기술을 활용하여 중층원양대의 활동을 조사했다. 그러나 음향을 이용한 조사 방법은 여러 어려움이 따른다. 이전 연구에서는 측정된 생물량에서 최대 1,000배의 오차가 발생할 수 있다고 추정했다.[22] 이는 깊이, 생물 종의 크기 분포, 그리고 각 종이 내는 소리의 특성을 정확하게 반영하기 어렵기 때문이다. 노르웨이 해양연구소는 어업의 지속 가능성에 중점을 두고, 소나 기술을 활용하여 중층원양대 활동을 조사하기 위해 'Dr. Fridtjof Nansen'이라는 연구선을 운용하고 있다.[50]

음향 샘플링의 어려움을 극복하기 위해, 우즈홀 해양연구소(WHOI)는 2018년 8월부터 [https://twilightzone.whoi.edu Ocean Twilight Zone project]라는 전담 연구를 시작했다. 이 프로젝트를 통해 중층원양대를 더 정확하게 연구할 수 있는 원격 조작 잠수정(ROV)과 Deep-See, Mesobot, Snowclops와 같은 로봇들을 개발하고 있다.[29]

참조

[1]

논문

Respiration in the open ocean

2002-11-28

[2]

서적

Beasts of the Deep

John Libbey Publishing

2018-02-02

[3]

웹사이트

NOAA Ocean Explorer: Sounds in the Sea 2001: diagram of how sound travels underwater

https://oceanexplore[...]

2018-11-18

[4]

서적

Descriptive physical oceanography : an introduction

Academic Press

2012

[5]

웹사이트

History of the SOFAR Channel – Discovery of Sound in the Sea

https://dosits.org/s[...]

2018-11-27

[6]

논문

Mesopelagic zone ecology and biogeochemistry – a synthesis

https://ueaeprints.u[...]

2010-08

[7]

논문

Downward transport of organic carbon by diel migratory micronekton in the western equatorial Pacific

2001-08

[8]

논문

Migrant biomass and respiratory carbon flux by zooplankton and micronekton in the subtropical northeast Atlantic Ocean (Canary Islands)

[9]

논문

Role of large particles in the transport of elements and organic compounds through the oceanic water column

1986-01

[10]

논문

Revisiting Carbon Flux Through the Ocean's Twilight Zone

2007-04-27

[11]

논문

Controls over Ocean Mesopelagic Interior Carbon Storage (COMICS): Fieldwork, Synthesis, and Modeling Efforts

2016

[12]

논문

Major contribution of autotrophy to microbial carbon cycling in the deep North Atlantic's interior

2010-08-15

[13]

논문

A review of the adaptive significance and ecosystem consequences of zooplankton diel vertical migrations

2003

[14]

서적

Biological Oceanography

Blackwell Publishing

[15]

뉴스

2. – Deep-sea creatures – Te Ara Encyclopedia of New Zealand

https://teara.govt.n[...]

2018-11-26

[16]

논문

Call of the deep

https://knowablemaga[...]

Annual Reviews

2022-06-07

[17]

논문

The Functional and Ecological Significance of Deep Diving by Large Marine Predators

2022-01-03

[18]

논문

Quantifying archaeal community autotrophy in the mesopelagic ocean using natural radiocarbon

2006-04-25

[19]

웹사이트

Dark Ocean Bacteria Discovered to Play Large Role in Carbon Capture - Bigelow Laboratory for Ocean Sciences

https://www.bigelow.[...]

2018-11-26

[20]

논문

Social behaviour in mesopelagic jellyfish

2015-06-11

[21]

논문

Distribution and trophic links of gelatinous zooplankton on Dogger Bank, North Sea

2011-10-12

[22]

논문

Acoustic biomass estimation of mesopelagic fish: backscattering from individuals, populations, and communities

2015-02-19

[23]

논문

A Dark Hole in Our Understanding of Marine Ecosystems and Their Services: Perspectives from the Mesopelagic Community

2016

[24]

논문

Contribution of Fish to the Marine Inorganic Carbon Cycle

2009-01-16

[25]

뉴스

Ninety-five per cent of world's fish hide in mesopelagic zone

https://phys.org/new[...]

2018-11-26

[26]

논문

Large mesopelagic fishes biomass and trophic efficiency in the open ocean.

2014-02-10

[27]

보고서

Working Group on Zooplankton Ecology (WGZE)

[28]

서적

Encyclopedia of Ocean Sciences: Marine biology

Academic Press

2009

[29]

뉴스

Visitors From the Ocean's Twilight Zone

https://www.nytimes.[...]

2018-11-28

[30]

뉴스

This Invention Helps Deep-Dwelling Fish Journey to the Surface

https://news.nationa[...]

2018-11-27

[31]

논문

Dramatic declines in coastal and oceanic fish communities off California

2015-10-28

[32]

논문

Plastic debris in the open ocean

2014-07-15

[33]

논문

Microplastics as contaminants in the marine environment: A review

2011-12-01

[34]

논문

Microplastic Ingestion by Zooplankton

http://plymsea.ac.uk[...]

2013-06-06

[35]

논문

Plastic ingestion by mesopelagic fishes in the North Pacific Subtropical Gyre

2011-06-27

[36]

논문

Frequency of Microplastics in Mesopelagic Fishes from the Northwest Atlantic

2018

[37]

논문

Mercury concentrations in prey fish indicate enhanced bioaccumulation in mesopelagic environments

https://www.infona.p[...]

1997

[38]

논문

Marine foraging ecology influences mercury bioaccumulation in deep-diving northern elephant seals

2015-07-07

[39]

논문

Methylmercury production below the mixed layer in the North Pacific Ocean

2013-08-25

[40]

논문

Human impacts on open ocean mercury concentrations

[41]

서적

Bioaccumulation in Marine Organisms: Effect of Contaminants from Oil Well Produced Water

https://books.google[...]

Elsevier

2002-04-16

[42]

뉴스

The Ocean's 'Twilight Zone' Faces Fishing Threat

https://www.newsdeep[...]

2018-11-07

[43]

논문

Exploring the economic viability of a mesopelagic fishery in the Bay of Biscay

[44]

논문

Lipid and Fatty Acids of Three Edible Myctophids, Diaphus watasei, Diaphus suborbitalis, and Benthosema pterotum: High Levels of Icosapentaenoic and Docosahexaenoic Acids

2014

[45]

뉴스

The mesopelagic: Cinderella of the oceans

https://www.economis[...]

2018-11-06

[46]

논문

Biogeography of the Global Ocean's Mesopelagic Zone

[47]

논문

Ocean Depths: The Mesopelagic and Implications for Global Warming

[48]

논문

Seafaring in the 21St Century: The Malaspina 2010 Circumnavigation Expedition

https://repository.k[...]

2015-01-28

[49]

논문

Large mesopelagic fishes biomass and trophic efficiency in the open ocean

2014-02-07

[50]

뉴스

What lives in the ocean's twilight zone? New technologies might finally tell us

https://www.science.[...]

2018-11-16

[51]

웹사이트

Mesobot

http://www.whoi.edu/[...]

2018-11-16

[52]

서적

Oceans '02 MTS/IEEE

IEEE

2002-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com