대잠수함전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대잠수함전은 잠수함의 위협에 대응하기 위한 군사 작전으로, 역사적으로 다양한 기술과 전술이 발전해왔다. 미국 독립 전쟁 중 기뢰를 이용한 공격이 최초의 대잠수함전 시도로 여겨지며, 제1차 세계 대전과 제2차 세계 대전을 거치면서 잠수함의 위협이 커짐에 따라 소나, 폭뢰, 레이더, 항공기, 호송선단 등 다양한 기술과 전술이 개발되었다. 냉전 시대에는 원자력 잠수함의 등장과 함께 수동 소나 탐지가 중요해졌으며, 현재는 센서, 무기, 정보 융합 기술을 활용하여 잠수함을 탐지하고 공격하는 데 주력하고 있다. 최근에는 무인함 개발을 통해 대잠수함전의 효율성을 높이려는 시도가 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 유형별 전투 - 백병전

백병전은 칼, 검, 창, 총검과 같은 근접 전투 무기를 사용하여 벌이는 전투로, 원거리전이나 화력전과 대비되는 개념이며, 현대에는 격투 기술, 대테러 전술 등 다양한 형태로 변화하고 있고 군의 사기 고취 및 예산 절감 등의 이유로 중요성이 강조된다. - 유형별 전투 - 회전 (전쟁)

회전은 전쟁에서 승리를 결정짓기 위해 병력을 집중하여 치르는 결정적인 전투를 의미하며, 조직력 붕괴, 목표 지점 점령, 핵심 부분 파괴 등을 통해 승패가 결정되고, 시대와 상황에 따라 다양한 양상으로 나타난다. - 대잠수함전 - 소나

소나는 음파를 사용하여 수중 물체를 탐지하고 정보를 측정하는 기술로, 능동 소나와 수동 소나로 나뉘며 군사 및 민간 분야에서 널리 쓰이지만 해양 생태계에 대한 환경적 영향에 대한 우려가 있다. - 대잠수함전 - 어뢰

어뢰는 수중에서 스스로 움직여 목표물을 공격하는 유도 무기로, 다양한 유도 및 추진 방식과 플랫폼을 통해 해상 전투에서 중요한 역할을 수행하며, 각국 해군에서 개발 및 운용하고 있다. - 군사 전술 - 습격

습격은 고대부터 현대까지 전쟁과 군사 작전에서 다양한 규모와 형태로 나타났으며, 육상에서는 소떼 약탈부터 대규모 정복 전쟁, 해상에서는 해양 강국들의 경제적 이익 추구 수단으로 활용되었고, 현대전에서는 공중 폭격과 공수부대 급습과 같은 새로운 형태로 변화하여 역사와 사회, 문화에 큰 영향을 미쳤다. - 군사 전술 - 참호

참호는 방어용 전술 지점의 한 유형으로, 병사가 은폐하여 사격할 수 있도록 만든 작은 구덩이를 의미하며, 다양한 전쟁에서 사용되었고 현대전에서도 중요한 방어 수단으로 활용된다.

2. 역사

잠수함을 이용한 공격 시도는 미국 독립 전쟁 시기부터 있었으나[1][2], 본격적인 위협으로 부상한 것은 제1차 세계 대전 때였다. 이 시기 독일 U보트의 활동은 연합국에 큰 피해를 주었고, 이에 대응하기 위해 폭뢰, 수중 청음기(하이드로폰), 호송선단과 같은 초기의 대잠수함전(ASW) 기술과 전술이 개발되기 시작했다.[32][33][30]

제2차 세계 대전에서는 대잠전이 전쟁의 승패를 가르는 중요한 요소가 되었다. 특히 대서양 전투에서 독일 U보트의 늑대 떼 작전에 맞서 연합군은 레이더, 소나(ASDIC), 대잠 초계기, 호위 항공모함, 암호 해독 등 발전된 기술과 작전 연구(OR)를 동원하여 치열한 공방을 벌였다.[33][35] 태평양 전역에서도 미 해군 잠수함이 일본의 보급선을 차단하는 데 결정적인 역할을 했으나, 일본의 대잠 능력은 상대적으로 미흡했다.

전후 냉전 시대에는 원자력 잠수함의 등장이 대잠전의 양상을 근본적으로 바꾸었다. 잠수함의 잠항 능력과 속도가 비약적으로 향상되면서, 이를 탐지하기 위한 수동 소나 기술과 광역 감시 체계(SOSUS, 예인 소나)의 중요성이 커졌다.[36][43] 또한 대잠 초계기와 헬리콥터, 공격 잠수함(SSN)의 역할이 증대되었고, 탐지 정보와 무기 시스템을 통합하는 AN/SQQ-89와 같은 전투 시스템이 개발되었다.[38][45]

냉전 종식 이후 잠수함 기술은 더욱 발전하여 정숙성이 크게 향상되었고, 작전 환경 역시 저강도 분쟁이나 연안에서의 작전이 중요해지는 등 변화를 맞았다. 이에 따라 기존의 수동 탐지 방식과 더불어 능동 소나의 활용 및 바이스태틱/멀티스태틱 운용 개념이 주목받고 있으며, 네트워크 중심의 전투 환경에 통합되고 무인 체계(시 헌터 등)를 활용하는 방향으로 발전하고 있다.[46]

2. 1. 초기 발전

군사용 잠수함 건조 시도는 오래전부터 다양하게 존재했지만, 실제로 수중 이동체를 이용한 선박 공격이 처음 시도된 것은 미국 독립 전쟁 중인 1776년 터틀 잠수정의 작전으로 알려져 있다.[1][2] 이때 공격에 사용된 것은 현재의 기뢰에 해당하지만, 당시에는 어뢰라고 불렸다. 잠수함에 의한 최초의 함선 격침 기록은 미국 남북 전쟁 중인 1864년 미국 남부연합 해군의 H・L・한리에 의해 세워졌다.기술 발전에 따라 1866년 영국 엔지니어 로버트 화이트헤드는 최초의 효과적인 자항식 어뢰인 화이트헤드 어뢰를 발명했고[3][4], 어뢰를 탑재한 최초의 잠수함은 1884년에서 1885년 사이에 건조된 노르덴펠트 I이었다.[5]

1904년부터 1905년까지의 러일 전쟁에서는 대일본 제국 해군과 러시아 제국 해군 모두 홀랜드급 잠수함을 도입하여 서로 상대방의 잠수함을 경계했다. 비록 실제 전투에 잠수함이 투입되지는 않았지만, 이러한 상호 견제는 역사상 최초의 대잠수함전(ASW) 개념이 형성되는 계기가 되었다.[30] 당시 제안된 잠수함 대책으로는 잠망경에 페인트나 기름을 뿌리거나, 새나 바다 생물을 훈련시키는 방법, 심지어 작은 보트를 이용해 잠망경을 망치로 공격하는 방법 등이 있었다. 실제로 연막을 사용하거나 폭약을 부착한 갈고리를 예인하는 방법이 사용되기도 했다.[31]

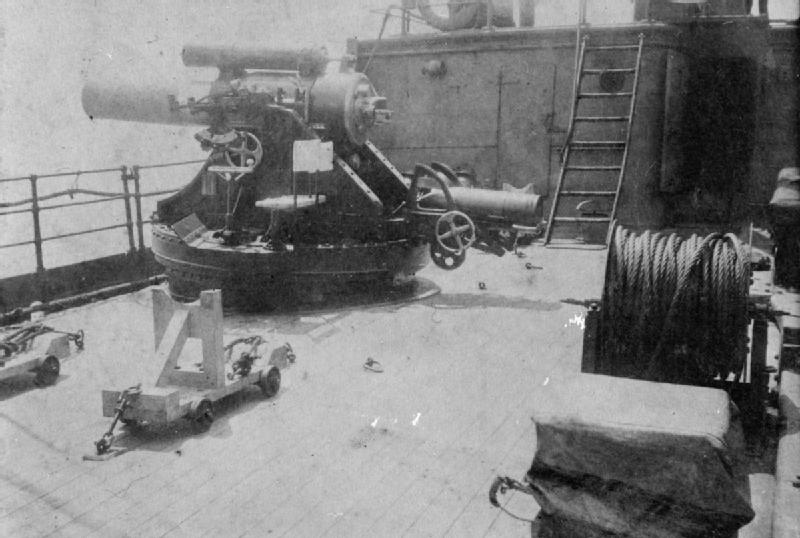

제1차 세계 대전이 발발했을 때, 잠수함을 탐지할 효과적인 수단은 거의 없었다. 초기 대응은 수상함에서 잠망경을 발견하면 망치로 내려치는 수준에 불과했다. 영국 해군 어뢰 시설인 HMS ''버논''은 폭발물을 단 갈고리 휩(explosive grapnel sweep)을 개발하여 4~5척의 독일 U-보트를 격침시키는 성과를 거두었다. 또한, 떠다니는 케이블에 약 31.75kg의 폭약을 여러 개 매달아 전기적으로 터뜨리는 방법도 고안되었다.

다른 초기 대잠 기술로는 손으로 던지는 약 8.39kg짜리 면화약 폭탄이나, 약 1.52m 길이의 막대 끝에 약 15.88kg에서 약 18.14kg 무게의 원뿔형 강철 드럼 폭탄을 단 랜스 폭탄(lance bomb)을 잠수함에 던지는 방식이 있었다. 리다이트 포탄이나 참호 박격포를 사용하는 시도, U-보트를 얽어매기 위한 그물 설치, 스파 어뢰를 장착한 스타피시와 같은 구축함의 운용도 검토되었다.

이후 폭뢰의 초기 형태가 등장했다. 항공기용 폭탄을 응용하여, 정해진 수심에서 터지도록 끈에 연결된 약 7.26kg 면화약 폭탄(A형 폭뢰)이 개발되었으나 끈이 엉키는 문제가 있었다. 이를 개선하여 화학적 신관을 사용한 B형 폭뢰가 개발되었으며, 약 약 6.10m 거리 내에서 효과를 발휘했다. 1913년 영국 왕립해군(RN) 어뢰 학교는 기뢰 제거용 장치를 응용한 '투하 기뢰'(dropping mine) 개념을 제안했다. 존 젤리코 제독의 요청으로 표준 마크 II 기뢰에 약 13.72m 수심에서 작동하는 수압 신관을 장착하여 함선 후미에서 투하하는 방식이 개발되었다. 이 폭뢰는 무게가 약 521.63kg에 달했고 약 30.48m 거리까지 유효했지만, 투하하는 함선에도 위험할 수 있었다.

2. 2. 제1차 세계 대전

수중 함선에 의한 선박 공격은 미국 독립 전쟁 시기 기뢰 사용으로 거슬러 올라가며[1][2], 1866년 영국 기술자 로버트 화이트헤드는 최초의 효과적인 자체 추진 어뢰인 화이트헤드 어뢰를 발명했다.[3][4] 어뢰를 탑재한 최초의 잠수함은 1884년 건조된 노르덴펠트 I이었지만, 러일 전쟁(1904-1905)까지만 해도 잠수함은 여전히 실험적인 존재로 여겨져 실전에 투입되지는 않았다.[5]제1차 세계 대전이 발발하면서 잠수함, 특히 독일 제국의 U보트는 해전의 주요 위협으로 급부상했다. U보트는 발트해, 북해, 흑해, 지중해, 그리고 북대서양 등 광범위한 해역에서 활동하며 연합국 해군과 상선에 큰 피해를 입혔다. 1914년 9월 5일, U-21이 영국 정찰순양함 HMS 패스파인더를 어뢰로 격침시킨 것을 시작으로,[32] 같은 달 22일에는 U-9가 단 한 척으로 영국의 구형 크레시급 장갑순양함 3척(HMS 아부키르, HMS 호그, HMS 크레시)을 연달아 격침시키는 전과를 올리며 잠수함의 위력을 전 세계에 각인시켰다.[32] 1915년부터 독일은 연합국의 해상 보급선을 차단하기 위해 통상 파괴전을 개시했으며, 1917년에는 공격 대상을 가리지 않는 무제한 잠수함 작전으로 확대했다.[32] 이는 섬나라로서 해외 식민지와 본토 간 해상 수송에 크게 의존하던 영국에게 심각한 타격을 주었으며, 이에 영국 해군은 총력을 다해 U보트에 맞서 싸우면서 대서양 해전이 본격화되었다.

초기 대잠수함전(ASW) 기술은 매우 원시적이었다. 잠수함을 탐지할 수단이 전무했기 때문에, 공격은 주로 U보트가 배터리 충전 등을 위해 수면 위로 부상했을 때 이루어졌다. 망치로 잠망경을 부수려는 시도나, 함선에 충각을 설치하여 직접 들이받는 방식이 사용되었고, 실제로 1914년 8월 영국 순양함 HMS 버밍엄이 충각으로 독일 잠수함 U-15를 격침시키기도 했다.[7][1] HMS 버논에서는 폭발성 갈고리 휩(explosive grapnel sweep)을 개발하여 4~5척의 U보트를 격침시켰고, 약 약 8.39kg 무게의 면화약 폭탄을 손으로 던지거나, 약 1.52m 길이의 막대 끝에 약 15.88kg에서 약 18.14kg 무게의 원뿔형 강철 드럼 폭탄을 단 랜스 폭탄(lance bomb)을 투척하는 방식도 사용되었다. 리다이트 포탄이나 참호 박격포를 이용한 공격도 시도되었다. U보트의 이동을 막기 위해 항구나 해군 기지 입구에 어뢰 방어용 그물망을 설치하거나[6], 스파 어뢰를 장착한 구축함 HMS 스타피시(1895년 진수)를 동원하는 방안도 검토되었다.

잠항 중인 잠수함을 공격할 수 있는 효과적인 무기인 폭뢰 개발이 시급했다. 초기에는 항공기 폭탄에 끈을 연결하여 특정 수심에서 터지게 하거나, 약 7.26kg의 면화약이 든 캔 두 개를 묶어 투하하는 '폭뢰 A형'이 있었으나, 끈이 엉키는 문제 때문에 화학 펠릿을 이용한 수압 기폭 장치를 사용하는 'B형'이 개발되었다. 이는 약 약 6.10m 거리 내에서 효과를 발휘했다. 1913년 영국 해군 어뢰 학교(RN Torpedo School)에서 기뢰 제거용 '투하 기뢰(dropping mine)' 개념이 제시되었고, 이를 바탕으로 존 젤리코 제독의 요청에 따라 표준 마크 II 기뢰에 약 13.72m 수심에서 작동하는 수압 신관을 장착한 초기 형태의 폭뢰가 개발되었다. 무게가 약 521.63kg에 달하고 약 30.48m 거리에서 효과적인 이 '순양함 기뢰(cruiser mine)'는 투하하는 함선에도 위험을 초래할 수 있었다. 1915년 6월, 영국 해군은 약 136.08kg의 TNT(삼니트로톨루엔, 이후 아마톨로 대체)를 사용하고 약 12.19m 또는 약 24.38m 수심에서 폭발하도록 설정 가능한 '유형 D(Type D)' 폭뢰의 실전 시험을 시작했으며, 소형 함정을 위한 약 54.43kg 폭약의 '유형 D*(Type D star)'도 개발되었다. 폭뢰에 의한 최초의 U보트 격침은 1916년 3월 22일, Q선 판버러가 아일랜드 카운티 케리 근해에서 U-68을 격침시킨 사례이다. 1917년 7월에는 폭뢰의 폭발 수심을 약 15.24m에서 약 60.96m 사이에서 조절할 수 있게 되었다.

잠수함 탐지 기술 개발도 병행되었다. 수중 청음기(hydrophone, 후의 수동 소나)가 개발되어 1915년에는 지상 기지에 설치되었고[33], 1916년부터는 함선에도 탑재되기 시작했다.[30] 1917년 초에는 해저에 긴 케이블을 설치하여 잠수함 통과 시 발생하는 자기장 변화를 감지하는 대잠수함 표시 루프(indicator loop)가 개발되어, 원격 조종 기뢰와 연동하여 사용되었다. 능동 탐지 기술인 ASDIC(능동 소나)에 대한 연구는 1915년 영국 해군성 산하 발명 및 연구 위원회(Board of Invention and Research, BIR)[8], 1916년 대잠수함 부서(Anti-Submarine Division, ASD)[9][10] 주도로 시작되었으며, 미국에서도 1917년 참전 이후 미국 국립 연구 위원회를 중심으로 연구가 진행되었으나[11][12], ASDIC의 실용화는 전쟁이 끝난 1920년에야 이루어졌다.[33]

수상 비행기와 비행선도 대잠 순찰 임무에 투입되었다. 몇 차례 직접적인 공격 성공 사례도 있었지만, 항공기의 주된 역할은 U보트가 항공기의 위협을 피해 잠항하도록 강요하여 활동 반경과 탐지 능력을 제한하는 데 있었다.[1]

다양한 대잠 전술도 개발되었다. 일반 상선으로 위장한 특수 군함인 Q선(Q-ship)은 수면 위로 부상한 U보트를 유인하여 기습 공격하는 방식으로 운용되었으나[15], 독일이 무제한 잠수함 작전을 개시하면서 어뢰 공격이 일반화되자 그 효과는 감소했다. 함선이 피격 확률을 낮추기 위해 지그재그 기동을 하거나, 잠망경 관측을 교란하기 위한 대즐 위장(dazzle camouflage)을 적용하는 등의 자위책도 널리 보급되었다.

그러나 가장 효과적인 대잠 전술은 1917년부터 본격적으로 시행된 호송선단(Convoy) 시스템이었다. 다수의 상선이 호위함의 보호를 받으며 집단으로 항해하는 방식으로, 개별 선박의 피탐 확률을 낮추고 U보트의 공격을 어렵게 만들었다. 이 시스템 도입 후 영국으로 향하는 상선의 손실률은 이전의 25%에서 1% 미만으로 급감했다.[14] 호송선단의 성공에는 영국 해군성의 암호 해독 부서인 40번 방(Room 40)이 독일 잠수함 부대의 무선 통신을 감청하고 암호를 해독하여 U보트의 위치와 작전 계획 정보를 제공한 것이 결정적인 역할을 했다.

제1차 세계 대전 동안 총 360척의 U보트 중 211척이 연합군의 대잠 작전에 의해 격침되었다. 주요 격침 원인은 다음과 같다.

전쟁은 연합군의 승리로 끝났지만, 약 5,300척, 총 1,300만 톤에 달하는 상선이 격침되는 막대한 피해를 입었으며, "바다의 회색 늑대"로 불린 U보트의 위협은 전 세계에 깊은 인상을 남겼다. 이 시기의 경험은 이후 대잠수함전 기술과 전술 발전에 중요한 밑거름이 되었다.

2. 3. 제2차 세계 대전

제2차 세계 대전 중 대잠수함전은 여러 전역에서 중요한 역할을 수행했다.'''지중해 전역'''

지중해에서는 추축국 측의 이탈리아와 독일 잠수함, 연합국 측의 프랑스와 영국 잠수함이 작전을 펼쳤다. 독일 해군은 62척의 U보트를 지중해로 보냈으나, 이들은 모두 전투 중 격침되거나 자침했다. U보트가 지중해로 진입하기 위해서는 강력하게 방어된 지브롤터 해협을 통과해야 했는데, 이 과정에서 9척이 격침되었고 비슷한 수가 심각한 손상을 입고 기지로 복귀해야 했다. 지중해는 대서양보다 파도가 잔잔하여 U보트가 발각 시 탈출하기 어려웠고, 연합군 공군 기지로 둘러싸여 있었다. 대서양에서 사용된 대잠수함전(ASW) 방법이 동일하게 적용되었으며, 이탈리아의 소형 잠수함 운용은 추가적인 위협 요소였다.

지중해의 맑은 수중 환경 때문에 영국 해군은 잠수함이 잠망경 깊이에서 잠항할 때 공중에서 덜 탐지되도록 상부 표면을 짙은 파란색으로 칠했다. 주로 몰타에서 작전한 영국 해군은 HMS ''Upholder''와 HMS ''Perseus''를 포함하여 총 41척의 잠수함을 독일 및 이탈리아군에 의해 잃었다.

'''태평양 전역'''

일본 제국 해군의 잠수함은 여러 혁신 기술을 도입했으며, 당시 가장 크고 항속 거리가 긴 잠수함 중 하나였고 강력한 95식 어뢰로 무장했다. 그러나 마한주의 교리에 따라 상선 공격보다는 군함 공격을 우선시하는 전략을 채택했고, 특히 전쟁 후반에는 큰 영향을 미치지 못했다. 전쟁 초기에는 미국 해군 항공모함 USS ''요크타운'', USS ''새러토가'', USS ''와스프''에 성공적인 어뢰 공격을 가하는 등 전술적 승리를 거두기도 했다. (''새러토가''는 수리 후 복귀, ''요크타운''과 ''와스프''는 자침) USS 노스캐롤라이나 (BB-55) 역시 ''와스프''와 같은 공격에서 어뢰를 맞고 과달카날 전역의 중요 작전에 참여하지 못했다.

그러나 미국이 구축함과 호위 구축함 생산을 늘리고, 대서양 전투 경험을 통해 영국으로부터 습득한 효과적인 대잠 기술을 도입하면서 상황이 변했다. 일본 잠수함은 속도가 느리고 독일 U보트만큼 깊이 잠수할 수 없어 미국의 대잠 전력에 큰 피해를 입었다. 결국 일본 잠수함은 연합군의 상선 호송대나 전략적 해상 수송로에 심각한 위협을 가하지 못했다. 연합군의 결정적인 우위 중 하나는 일본의 "퍼플" 암호를 해독하여 연합군 선박을 일본 잠수함으로부터 우회시키고, 반대로 연합군 잠수함이 일본 함대를 요격할 수 있도록 유도한 것이었다.

1942년과 1943년 초, 미국 잠수함은 성능이 떨어지는 어뢰(충돌 시 불발, 과도한 심도 잠항, 부정확한 항적 등) 문제로 인해 일본 선박에 거의 위협이 되지 못했다. 초기 위협이 미미하자 일본 지휘관들은 자만심에 빠져 대잠수함 작전에 대한 투자를 소홀히 하고 호송선단 보호 체계를 강화하지 않았다. 미국 잠수함 함장들 역시 대서양의 독일 함장들과 비교했을 때 상대적으로 안일한 경향이 있었다.

미국 해군의 중장 찰스 A. 록우드는 이러한 상황을 타개하기 위해 병기부에 불량 어뢰 교체를 강력히 요구했고, 직접 어뢰 신뢰성 시험을 실시하기도 했다. 또한 소극적이거나 비효율적인 잠수함 함장들을 더 젊고 공격적인 지휘관으로 교체했다. 그 결과 1943년 후반부터 미국 잠수함은 일본 선박을 훨씬 빠른 속도로 격침시키기 시작했으며, 주요 군함을 포함하여 일본 상선의 거의 절반을 침몰시켰다. 일본 해군 지휘부는 당황했지만, 일본은 소모전 양상의 톤수 전쟁을 감당할 대잠 기술, 교리, 생산 능력이 부족했고 필요한 조직 체계도 갖추지 못했다.

일본의 대잠수함 부대는 주로 음파 탐지기와 폭뢰를 장비한 구축함으로 구성되었으나, 일본 구축함의 설계, 전술, 훈련은 대잠 임무보다 함대 작전에서의 수상 야간 전투 및 어뢰 공격을 더 중시했다. 일본이 호송선단 보호에 더 적합하고 경제적인 호위 구축함을 개발했을 때는 이미 너무 늦었다. 전쟁 말기에 일본 육군과 해군은 자기 이상 탐지기 (MAD) 장비를 항공기에 탑재하여 얕게 잠수한 잠수함을 탐지하려 했고, 육군은 소형 항공모함 2척과 가야바 Ka-1 자이로콥터를, 해군은 큐슈 Q1W 대잠 초계기를 개발하여 1945년에 실전에 투입했지만 큰 효과를 거두지는 못했다.

초기에 일본 함대의 폭뢰 공격은 미 해군 잠수함에 비교적 효과적이지 못했다. 미국 잠수함 지휘관들은 얕은 물에 갇히지 않는 한, 수온 기울기 (열염분층) 등을 이용하여 공격을 회피할 수 있었다. 또한 일본 해군 교리는 함대 작전을 우선시하여 최고의 함정과 승무원을 대잠 임무가 아닌 다른 곳에 배치했다.[30] 전쟁 초기 일본은 미국 잠수함의 잠항 심도를 45m 정도로 낮게 예측하여 폭뢰의 폭발 심도를 너무 얕게 설정하는 경향이 있었다. 불행하게도 이러한 약점은 1943년 6월 미국 하원의원 앤드루 J. 메이가 개최한 기자 회견에서 공개되었고, 이 정보가 일본군에 알려지면서 폭뢰 설정 심도가 76m 깊이로 조정되었다. COMSUBPAC 사령관이었던 찰스 A. 록우드 부제독은 나중에 메이의 폭로로 인해 미 해군이 잠수함 10척과 승무원 800명을 잃었다고 추정했다.

영국과 네덜란드 잠수함도 태평양에서 작전을 수행하며 주로 연안 해운을 공격했다.

'''대서양 전역 및 기술 발전'''

제1차 세계 대전에서 큰 피해를 겪었던 영국은 전후 군축 분위기와 재정난으로 대잠 전력 정비가 늦어졌으나, 기술 개발은 지속되었다. 전쟁 중 개발된 ASDIC(능동 소나)는 1920년에 실용화되어 장갑순양함 앤트림에 탑재되어 시험되었고, 1926년에는 잠수함, 1928년에는 구축함에 장비되기 시작했다.[30] 또한 전쟁 직전인 1939년 계획부터 대잠 플랫폼으로 헌트급 구축함 건조가 시작되었다.[32]

그러나 제2차 세계 대전이 발발하자, ASDIC을 장비한 영국 해군의 호송선단 전술은 독일 U보트의 늑대 떼 작전으로 인해 큰 위협에 직면했다.[33] 이 전술은 U보트 여러 척(3~20척)을 작전 해역에 분산 배치하고, 한 척이 적 선단을 발견하면 즉시 공격하지 않고 동료들에게 위치를 알리며 추적하다가 야간에 일제히 파상 공격을 가하는 방식이었다. 이 작전은 카를 되니츠 제독의 지휘 아래 큰 효과를 거두었다. 미 해군도 일본에 대한 통상 파괴 작전에서 이 전술을 채용했다.

이에 대항하여 연합군은 다양한 신기술과 전술을 개발하여 투입했다.

- '''예인 소음 발생기''': U보트의 음향 유도 어뢰 명중률을 낮추는 데 기여했다.

- '''대잠 초계기''': PBY 카탈리나, PB4Y-2 프라이비티어, 쇼트 선더랜드와 같은 장거리 초계기나 비행선을 이용한 초계 활동은 수상함보다 안전하고 효과적이었다.

- '''호위 항공모함''': 선단에 동반하여 보다 밀착된 항공 대잠 초계를 가능하게 했다.

- '''암호 해독''': 독일군이 사용하던 에니그마 암호기를 해독하여 U보트의 작전 계획을 미리 파악했다.

- '''레이더''': 수상 항해 중인 U보트의 탐지 확률을 높여 부상 항해를 크게 제한했다.

- '''전파 방향 탐지기''': 단파 방향 탐지기 (HF/DF) 등으로 U보트가 통신에 사용하는 전파를 탐지하여 위치를 파악하고 호위함이 즉시 공격하도록 유도했다.

- '''대잠 박격포''': 헤지호그, 스퀴드 등은 기존 폭뢰와 달리 심도 설정이 필요 없고, 발사 직전 소나 접촉을 잃을 위험이 적었다.

- '''대잠 어뢰''': 수동 음향 호밍 방식의 Mk.24 어뢰 등이 도입되어 잠수함 공격 효율을 높였다.

또한, 작전 연구 (Operations Research, OR) 기법이 처음으로 도입되었다. 영국에서는 영국 본토 항공전 당시 패트릭 블래킷 박사 등이 OR을 활용했으며, 해군 경험이 있던 블래킷은 대잠전에도 이를 적극적으로 응용했다. 미국 해군에서도 1942년 미국 대서양 함대 대잠 부대 지휘관 W.D. 베이커 대령이 국방 연구 위원회 (NDRC)의 지원을 받아 대잠전 작전 연구 그룹 (ASWORG)을 창설했다. ASWORG는 이후 인원이 증강되어 미국 제10함대 예하로 편입되었고, 1944년에는 대잠전 외 분야 지원을 위해 미국 함대 사령관 직속의 ORG (Operations Research Group)로 개편되었다.[35]

전쟁 후반기에는 항공기용 능동 및 수동 소노부이가 개발되어 MAD 장비와 함께 사용되었으며, 17형 및 21형과 같은 독일의 신형 고성능 잠수함에 대응하기 위해 마우스트랩, 스퀴드와 같은 전방 투사 무기도 개발되었다.

대서양 전투에서 최종적으로 연합군은 약 3,000척의 선박(총 1,600만 톤)을, 독일 해군은 700척 이상의 U보트를 잃었다.

2. 4. 전후 발전과 냉전 시대

제2차 세계 대전 직후, 주요 해군들은 전쟁 말기 잠수함 기술 혁신을 빠르게 받아들였다. 영국과 미국은 독일의 21형 잠수함을 연구하여 얻은 정보를 바탕으로 기존 함대 잠수함을 개조했다. 미국은 GUPPY 프로그램(Greater Underwater Propulsion Power Program)을, 영국은 해외 순찰 잠수함 프로젝트를 통해 이를 실행했다. 소련은 21형을 모델로 새로운 위스키급 잠수함과 줄루급 잠수함을 건조했다. 영국은 메테오라이트, 엑스칼리버, 익스플로러에서 과산화수소 연료를 시험했지만 큰 성공을 거두지는 못했다.성능이 향상된 새로운 디젤-전기 잠수함들은 갑판포가 없고 유선형 선체와 타워를 갖춰 수중 속도를 높였으며, 더 많은 배터리 용량을 확보했다. 또한 스노클을 이용해 수면으로 부상하지 않고도 배터리를 충전하며 작전할 수 있게 되었다. 이러한 새로운 위협에 대응하기 위해 웨폰 알파, 림보, RBU-6000과 같은 장거리 투사 무기와 향상된 유도 어뢰가 도입되었다. 배터리 재충전을 위해 스노클을 사용할 필요가 없는 더 빠른 원자력 잠수함의 등장은 더 큰 위협으로 다가왔다. 이에 따라 함재 헬리콥터가 필수적인 대잠 플랫폼으로 부상했으며[1], ASROC 및 이라카와 같은 어뢰 탑재 미사일이 개발되어 원거리 발사 능력과 어뢰 유도 기능을 결합했다.

탄도 미사일 탑재 잠수함(SSBN)의 등장은 이러한 잠수함의 위협에 대처하기 위한 노력을 더욱 가속화했다. 제2차 세계 대전과 마찬가지로 해상 초계기와 헬리콥터가 중요한 역할을 수행했다. 원자력 추진과 유선형 선체는 잠수함에게 높은 속도와 기동성을 부여했으며, 수면 노출 빈도를 줄였다. 이는 대잠 센서와 무기의 변화를 요구했다. 초기 원자력 잠수함은 소음이 컸기 때문에 수동 소나 탐지에 중점을 두게 되었다. 어뢰가 주요 무기가 되었고(원자력 심해 폭탄도 개발되었지만), 기뢰 역시 중요한 대잠 무기로 계속 사용되었다.

육지가 자연적인 장벽을 이루는 특정 해역에서는 수상함이나 항공기에서 투하된 긴 음향 부표 열(소노부이 필드)을 이용해 장기간 해상 통로를 감시할 수 있었다. 해저에 설치된 수중 청음기(하이드로폰)를 육상 기지에서 처리하는 방식도 사용되었다. 이러한 시스템의 대표적인 예가 미국이 GIUK 갭 등 전략적 요충지에 배치한 SOSUS(Sound Surveillance System)이다.

항공 대잠 부대는 더 발전된 폭탄과 심해 폭뢰를 개발했다. 함정과 잠수함의 경우, 선체 고정형 소나의 한계를 극복하기 위해 다양한 예인 소나(Towed Array Sonar System, TASS)가 개발되었다. 헬리콥터는 모함에서 멀리 떨어진 곳에서 소나 정보를 전투 정보 센터(CIC)로 전송하고, 소노부이를 투하하며, 적 잠수함을 감시하는 모함에서 수 마일 떨어진 곳에 유도 어뢰를 발사할 수 있게 되었다. 잠수 중인 잠수함은 일반적으로 능동 소나를 사용하거나 무기를 발사하기 전까지는 정찰 항공기의 존재를 알기 어려웠으며, 항공기의 빠른 속도는 의심 지역 주변에서 신속한 수색 패턴을 유지하는 데 유리했다.

점점 더 대잠 임무를 전문으로 하는 잠수함, 즉 공격 잠수함(SSN 또는 헌터 킬러)이 특히 탄도 미사일 잠수함을 탐지하고 파괴하는 데 중요한 역할을 하게 되었다. 초기에는 매우 조용한 디젤-전기 잠수함이 이 역할을 맡았지만, 점차 원자력 추진 잠수함이 주력이 되었다.

자기 이상 탐지기(Magnetic Anomaly Detector, MAD)는 꾸준히 사용된 중요한 수동 탐지 장비이다. 제2차 세계 대전 중 처음 사용된 MAD는 지구 자기장을 기준으로 잠수함과 같은 거대 금속 물체로 인한 자기장 변화를 감지한다. 현대의 MAD 장비는 보통 항공기의 긴 꼬리 붐이나 전개 가능한 예인체에 장착되어 운반 플랫폼 자체의 자기 간섭을 최소화한다.

초기에는 잠수함이 레이더 스캔을 하거나 기지와 무선 통신을 해야 할 필요성을 이용한 전자전 탐지 장비(ESM)도 활용되었다. 주파수 감시 및 방향 탐지 기술이 발전하면서 어느 정도 성과를 거두었지만, 잠수함 승무원들은 위험 해역에서 이러한 장비 사용을 자제하게 되었다. 이후 기지에서는 해수면을 투과하여 잠수함에 도달할 수 있는 극저주파(ELF) 무선 신호를 사용하기도 했다.

센서 및 시스템의 발전제2차 세계 대전 말기부터 차세대 센서와 무기 시스템 기술이 등장하기 시작했다. 기존의 서치라이트 방식 소나 대신, 빠르게 탐색하고 모드를 전환할 수 있는 스캐닝(주사형) 소나가 주류가 되었다. 최초로 실용화된 스캐닝 소나는 1948년부터 미 해군 함대에 배치된 QHB였으며, 이는 후에 AN/SQS-10/11을 거쳐 AN/SQS-4로 발전하여 호위구축함(DE)이나 프리깃(FF)에서 널리 사용되었다.[36]

대잠 초계기의 주요 센서 역시 기존의 레이더와 자기 탐지기(MAD)에 더해 투하식 소나인 소노부이가 중요해졌다. 항공 플랫폼도 고정익기(육상기, 수상기)뿐만 아니라 회전익기(헬리콥터)가 등장했다. 미국, 소련, 영국 등에서 항공모함의 함상기로는 1950년대부터, 다른 전투함의 함재기로는 1960년대 초부터 헬리콥터가 배치되기 시작했다.

공격 수단으로는 대잠 박격포를 로켓포 형태로 개량하여 사거리를 늘리는 한편, 유도 기능을 갖춘 단어뢰가 등장했으며, 이는 후에 대잠 미사일의 탄두로도 사용되었다. 최초의 단어뢰(항공기용 Mk.24, 수상함용 Mk.32 등)는 모두 19인치(483mm) 구경이었고, 수상함에서는 현재 주류인 3연장 발사관 대신 단어뢰 투하기를 사용했다. 이들은 자율 유도가 가능한 최초의 대잠 무기였지만, 속도가 15노트 전후로 느려 실효성은 제한적이었다. 1960년부터 사용된 Mk.44는 324mm 구경을 채택하여 항공 어뢰로 사용되었을 뿐 아니라 3연장 발사관과 함께 수상함에 도입되어 곧 서방 국가의 표준이 되었다.[37]

작전 개념의 변화와 시스템 통합기술 및 장비 개량과 함께 이론 및 전술 연구도 발전했다. 제2차 세계 대전의 실전 데이터를 분석하고 수학, 해양학 등의 학문적 접근을 통해 연구가 진행되었다. 해양 음향학의 발전과 평시부터의 해양 관측을 통해 해저 지형, 저질, 조류, 해류, 지자기, 수질(수온, 염분 등) 정보를 축적하여 증거 기반의 탐지 예측이 가능해졌다. 1961년에는 SOSUS가 실용화되어 수동 탐지를 통한 광역 대잠 감시의 기초가 마련되었다.

미 해군은 이러한 탐지 예측을 실전에 응용하기 위해 대잠전의 시스템화를 추진했다. 대잠 초계기용으로는 1960년부터 해군 항공 개발 센터(NADC)에서 A-NEW 시스템 개발이 시작되어, 1969년부터는 P-3C 초계기에 탑재되었다.[38] 수상함에서는 해군 전술 정보 시스템(NTDS)을 대잠전에 적용하려는 시도로 ASWSC&CS (ASW Ship Command and Control System) 개발이 1964년부터 시작되었다.[39] 이는 시험적인 성격이 강했지만, 가르시아급 프리깃 등에 탑재되어 운용되었고[40], 그 성과는 이후 스프루언스급 구축함이나 올리버 해저드 페리급 미사일 프리깃 등의 NTDS에 통합되었다.[41] 또한 1969년에는 해군 함대 기상 수치 센터(FNWC)에서 전 세계 규모의 대잠전 지원 탐지 예측 시스템인 ASRAPS(고정익 초계기용)와 SHARPS(회전익 초계기용)가 가동을 시작했다.[42]

1960년대 말부터 1970년대에 걸쳐 소련 해군의 원자력 잠수함 보유와 잠수함 발사 대함 순항 미사일(USM) 배치는 새로운 위협으로 부상했다. 원자력 잠수함은 수상함의 추격을 뿌리칠 수 있는 기동성을 가졌고, USM은 원거리에서 함대를 공격할 수 있게 했다. 이에 대응하여 미 해군은 1960년대 후반부터 대잠 작전의 중심을 능동 탐지에서 수동 탐지로 전환하고자 했다. 당시 함정 소나는 능동 모드 위주였기에, 처음에는 무인 헬기 DASH를 이용해 수동 소노부이를 투하하는 연구(DESJEZ)가 진행되었으나, DASH 운용 중단 후 유인 SH-2 LAMPS Mk I 헬리콥터가 도입되면서 함재 헬기를 이용한 수동 탐지가 본격화되었다.

이와 함께 수렴대(Convergence Zone, CZ)를 이용한 원거리 탐지가 가능한 소나 시스템 개발도 진행되었다. 함체 고정형 소나의 크기 한계를 극복하기 위해 예인 소나(TASS) 시스템이 개발되었다. 초기 시스템인 AN/SQR-15는 운용상 제약이 커서[43], 이후 더 유연한 운용이 가능한 전술 예인 소나(TACTASS)로 발전했다.

1980년 환태평양 합동 훈련(RIMPAC 80)에 해상자위대가 처음 참가했을 때, 미 해군은 이미 수동 작전으로의 전환을 거의 완료한 상태였다. 훈련 중 미 해군 전술에 따라 작전한 아마츠카제는 11일간의 훈련 중 능동 소나를 사용한 시간이 접적 직전의 10분에 불과했다고 전해진다.[44]

수동 작전에서는 함정 소나 외에도 함재 헬기가 투하하는 소노부이와 함정의 예인 소나(TASS)가 중요한 센서가 되었다. 탐색 해역이 넓어짐에 따라 이들 센서에서 얻는 정보를 통합할 필요성이 커졌다. 이에 따라 개발된 수상함용 시스템이 AN/SQQ-89로, 1976년 개발이 시작되어 1986년부터 무스브루거 (DD-980) 함상에서 운용 시험에 들어갔다.[45]

냉전 이후와 현대냉전 종식 후 잠수함의 정숙성이 더욱 향상되면서 수동 소나만으로는 장거리 탐지에 한계가 드러났다. 또한 저강도 분쟁(LIC)과 전쟁 이외의 군사 작전(MOOTW)이 증가하면서 연안 등 얕은 해역에서의 작전 중요성이 커졌는데, 이러한 환경에서는 수동 탐지의 효율이 떨어지는 경우가 많아 능동 소나의 중요성이 다시 부각되었다. 이에 따라 시스템화, 네트워크 중심의 전투(NCW) 개념과 함께, 지리적으로 분산된 탐신기와 수신기를 연동하여 효과를 높이는 바이스태틱 소나 및 멀티스태틱 소나 기술 연구가 활발해졌다.[46]

미 해군은 장기간 잠수함을 추적할 수 있는 대잠 무인함(ACTUV: Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vehicle) 연구를 진행했으며, 실증 실험을 위해 시 헌터를 개발했다.

3. 현대의 대잠수함전

현대 해전에서도 군용 잠수함은 여전히 주요 위협으로 남아 있으며, 이에 대응하는 대잠수함전(ASW) 능력은 해상 통제권 확보에 필수적이다. 기술 발전과 작전 환경의 변화 속에서도 대잠수함전의 중요성은 변함없이 강조되고 있다.

3. 1. 사용되는 기술

현대의 대잠수함전(ASW)에서는 매우 다양한 기술을 활용한다. 군용 잠수함, 특히 탄도유도탄 잠수함은 여전히 큰 위협으로 간주하며, 이를 무력화하는 것은 해상 통제권 확보의 핵심 요소이다. 과거에는 심해 작전이 중요했지만, 최근에는 탐지가 더 어려운 얕은 바다에서의 작전 중요성이 커지고 있다. 디젤-전기 추진 잠수함 외에도 공기불요추진장치(AIP) 등 잠수함의 작전 능력을 향상하는 기술들이 등장하면서 비핵추진 잠수함의 역할도 중요해졌다.

'''센서 기술'''

대잠수함전에서 잠수함을 탐지하고 식별하기 위해 다양한 센서를 사용한다.

특히 전방 감시 적외선(FLIR) 탐지기는 빠르게 움직이는 원자력 잠수함이 수면에 가까워질 때 남기는 열 신호를 추적하거나, 야간에 부주의하게 노출된 잠망경이나 잠수함 스노클을 탐지하는 데 유용하게 사용한다. 잠수함 자체도 탐지를 피하기 위해 전자전 장비나 소음/버블 생성기와 같은 음향 기만책을 사용하며, 선체에 소음 흡수 타일을 부착하는 등의 수동적 대응책도 활용한다.

'''무기 체계'''

탐지된 잠수함을 공격하기 위해 다양한 무기 체계를 개발했다.

'''운용 플랫폼 및 시스템'''

대잠수함전 임무는 다양한 플랫폼에서 수행한다.

- '''수상함''': 호위함, 구축함 등은 긴 작전 시간과 다양한 센서(선체 소나, 예인 소나 등) 및 무기(어뢰, 대잠 미사일, 대잠헬기 등) 탑재 능력을 바탕으로 중요한 대잠 플랫폼 역할을 한다.

- '''잠수함''': 적 잠수함을 탐지하고 공격하는 데 가장 효과적인 플랫폼 중 하나이다. 수심을 자유롭게 조절하며 은밀하게 작전할 수 있다.

- '''항공기''':

- 고정익 대잠초계기 (예: P-3 오라이온, P-8 포세이돈, Tu-142): 넓은 해역을 빠르게 탐색하며 소노부이, 레이더, 자기 이상 탐지 장비 등을 운용하고 어뢰나 대잠 미사일로 공격한다.

- 대잠헬기 (예: 시코르스키 SH-60 시호크, MH-60R 시호크): 수상함에 탑재되거나 단독으로 작전하며, 디핑 소나(가변심도 소나)나 소노부이로 잠수함을 탐지하고 어뢰 등으로 공격한다. 때로는 센서 역할만 하고 공격은 모함이나 다른 플랫폼에서 담당하기도 한다.

- '''위성''': 광학 및 레이더 기술을 이용해 해수면의 변화를 감시하여 잠수함 활동의 단서를 포착하려는 연구를 진행하고 있다.

- '''무인체계''': 2010년대 초 미국의 DARPA는 ACTUV 프로그램을 통해 반자율적인 무인 대잠 함정 개발을 시작하는 등, 무인 플랫폼의 활용 가능성이 커지고 있다.

- '''해저 감시 시스템''': 일부 국가는 SOSUS와 같이 해저에 수중 청음기 배열을 설치하여 광범위한 해역에서 잠수함의 이동을 지속적으로 감시한다. 일부 오래된 시스템은 민간 해양 연구용으로 전환하기도 했다.

'''최신 동향'''

최근에는 대잠 미사일 개발이 활발하며, 미국, 러시아, 중국, 대한민국, 일본, 인도 등 여러 국가에서 자체적인 시스템을 개발하고 있다. 대잠 미사일은 발사 플랫폼(수상함, 잠수함, 항공기, 지상 발사대 등) 선택의 유연성을 높여준다.[25] 예를 들어, 인도는 SMART라는 초음속 장거리 대잠 미사일을 개발했는데, 이 미사일은 약 643km 떨어진 해역까지 어뢰를 신속하게 전달할 수 있다.[26][27][28][29]

3. 2. 한반도 주변 해역의 대잠전

군용 잠수함은 여전히 현대 해전에서 중요한 위협 요소이며, 이에 대응하는 대잠수함전 능력은 해상 통제권 확보에 있어 핵심적인 요소로 간주된다. 특히 탄도유도탄 잠수함(SSBN)을 탐지하고 무력화하는 것은 과거부터 현재까지 대잠수함전의 주요 목표 중 하나이다.

한편, 원자력 잠수함 외에 디젤-전기 잠수함과 같이 원자력이 아닌 동력으로 추진되는 잠수함의 전략적 중요성 또한 커지고 있다. 숫자상으로는 디젤-전기 추진 방식이 다수를 차지하며, 최근에는 공기불요추진(AIP) 시스템 등 잠수함의 수중 작전 지속 능력을 향상시키는 다양한 기술들이 개발되어 적용되고 있다.

대잠수함전의 작전 환경 역시 변화하고 있다. 과거에는 주로 깊은 바다에서의 작전이 강조되었으나, 최근에는 연안과 같이 수심이 얕은 해역에서의 작전 비중이 높아지고 있다. 얕은 바다는 음파 탐지가 어렵고 다양한 해양 환경 변수가 많아 대잠수함 작전을 수행하기에 더욱 까다로운 환경으로 평가된다.

4. 미래 전망

군용 잠수함은 여전히 위협적이어서 대잠수함전은 해상 통제권을 얻는 데 핵심적인 요소로 남아 있다. 탄도유도탄 잠수함(SSBN)을 무력화하는 것은 대잠수함전의 중요한 동기가 되어 왔으며, 이는 현재도 마찬가지이다.

한편, 원자력 잠수함이 아닌 재래식 동력 잠수함, 특히 디젤-전기 잠수함의 중요성도 커지고 있다. 디젤-전기 잠수함은 수적으로 우위를 점하고 있으며, 최근에는 공기불요추진장치(AIP)와 같은 다양한 기술이 개발되어 소형 잠수함의 작전 지속 능력을 향상시키고 있다.

과거에는 주로 심해 작전이 강조되었으나, 최근에는 대잠수함전 수행이 더욱 어려운 연안과 같은 얕은 바다에서의 작전으로 초점이 옮겨가고 있다. 이러한 변화는 미래 대잠수함전의 양상에 영향을 미칠 것으로 보인다.

참조

[1]

서적

Oceanography and Mine Warfare

https://books.google[...]

National Academies Press

2011-12-31

[2]

문서

Combined Mine Countermeasures Force

Naval War College

[3]

학술 논문

[4]

학술 논문

[5]

서적

The Impact of the Russo-Japanese War

https://web.archive.[...]

Routledge

2018-07-01

[6]

웹사이트

Anti-submarine developments

https://historylearn[...]

historylearning.com

2020-09-11

[7]

웹사이트

U 15

http://uboat.net/wwi[...]

uboat.net

2020-09-11

[8]

서적

Operations Research Applications for Intelligence, Surveillance and Reconnaissance: Report of the Defense Science Board Advisory Group on Defense Intelligence

Diane Publishing

[9]

웹사이트

Records of Naval Staff Departments

http://discovery.nat[...]

National Archives UK, ADM Division 10, 1883–1978

2017-02-10

[10]

서적

Anti-Submarine Warfare: An Illustrated History

https://books.google[...]

Seaforth Publishing

2007

[11]

서적

Exploration and Science: Social Impact and Interaction

https://books.google[...]

ABC-CLIO

[12]

서적

History of communications-electronics in the United States Navy

https://archive.org/[...]

[13]

학술 논문

[14]

간행물

Convoy System

ABC-CLIO

[15]

서적

Q-Ships versus U-Boats. America's Secret Project

Naval Institute Press

[16]

서적

Encyclopedia of British Submarines 1901–1955

Periscope Publishing Ltd.

[17]

웹사이트

World War II Naval Dictionary

http://abbot.us/DD62[...]

USS Abbot (DD-629)

2019-11-08

[18]

웹사이트

Echo Sounding / Early Sound Methods

http://www.history.n[...]

NOAA Central Library

2006

[19]

문서

Scripps Institution of Oceanography: Probing the Oceans 1936 to 1976

http://ark.cdlib.org[...]

Tofua Press

[20]

웹사이트

Indicator Loops around the World

http://indicatorloop[...]

2009-03-01

[21]

서적

This great harbor Scapa Flow

Birlinn

2002

[22]

학술 논문

Colossal Genius: Tutte, Flowers, and a Bad Imitation of Turing

http://cacm.acm.org/[...]

2017-01

[23]

웹사이트

Salvage of U864 – Supplementary Studies – Study No. 7: Cargo

https://web.archive.[...]

Det Norske Veritas

2008-07-04

[24]

학술 논문

Wake Features of Moving Submerged Bodies and Motion State Inversion of Submarines

[25]

웹사이트

Anti-Submarine Rocket Launch System (ASRLS) Market Size - By Product (Fixed, Portable), Range (Short-Range, Medium-Range, Long-Range), Platform (Surface Ships, Submarines, Aircraft), Guidance System (Guided ASRLS, Unguided ASRLS) & Forecast, 2024 - 2032

https://www.giiresea[...]

Global Market Insights Inc

2024-02-16

[26]

웹사이트

Supersonic missile assisted torpedo system gets successfully launched from Wheeler Island in Odisha

https://pib.gov.in/p[...]

2021-12-13

[27]

웹사이트

India tests long-range anti-submarine missile

https://www.cnn.com/[...]

2020-10-07

[28]

웹사이트

Explained: What is SMART test, and why it matters

https://indianexpres[...]

2021-12-13

[29]

웹사이트

Successful flight test of supersonic missile-assisted torpedo release system conducted

https://indianexpres[...]

2021-12-13

[30]

학술 논문

兵器 (特集・ASWのすべて) - (対潜艦艇・航空機・兵器の歩み)

海人社

[31]

웹사이트

A Brief History of Anti-Submarine Warfare

https://www.globecom[...]

2021-10-22

[32]

학술 논문

艦艇 (特集・ASWのすべて) - (対潜艦艇・航空機・兵器の歩み)

海人社

[33]

학술 논문

ASWの発達と今後の展望 (特集・ASWのすべて)

海人社

[34]

학술 논문

機雷の脅威を検討する

https://www.mod.go.j[...]

[35]

서적

戦闘の科学・軍事ORの理論

三恵社

[36]

간행물

A Brief History of Active Sonar

http://csi.whoi.edu/[...]

[37]

웹사이트

United States of America Torpedoes since World War II

http://www.navweaps.[...]

2010-12-20

[38]

서적

The Naval Institute guide to world naval weapon systems

https://books.google[...]

Naval Institute Press

[39]

웹사이트

First-Hand:The Anti-Submarine Warfare Ship Command and Control System - The First Spin Off from the Naval Tactical Data System

http://www.ieeeghn.o[...]

[40]

웹사이트

First-Hand:The Anti-Submarine Warfare Ship Command and Control System - The First Spin Off from the Naval Tactical Data System

http://www.ieeeghn.o[...]

[41]

서적

When Computers Went to Sea: The Digitization of the United States Navy

https://books.google[...]

IEEE Computer Society

[42]

웹사이트

MAJOR EVENTS IN THE HISTORY OF FLEET NUMERICAL

http://www.nrlmry.na[...]

[43]

웹사이트

SQR-19 TACTAS

http://www.forecasti[...]

2009-08-21

[44]

간행물

リムパック初参加の思い出

海人社

[45]

서적

The Naval Institute guide to world naval weapon systems

https://books.google[...]

Naval Institute Press

[46]

간행물

ネットワーク中心戦と浅海域ASW (特集 新時代のASW)

海人社

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com