후두류

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

후두류는 두꺼운 두개골이 특징인 이족보행 조반류 공룡으로, 팽창된 몸통, 짧은 앞다리, 긴 다리, 짧고 두꺼운 목, 묵직한 꼬리를 가지고 있었다. 두개골 돔은 박치기, 과시, 종 인식 등에 사용되었을 가능성이 제기되었으며, 백악기 후기에 라라미디아에서 서식하며 주로 1m 이하의 식물을 섭취했다. 후두류는 서부 북아메리카와 중앙아시아를 포함하는 라라시아에서 발견되었으며, 아시아에서 기원하여 두 번의 분산 사건을 겪었다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 특징

후두류는 두꺼워진 두개골이 특징인 이족보행 조반류 공룡이다. 몸통은 내장이 들어갈 공간이 넓고 엉덩이가 넓었으며, 앞다리는 짧고 다리는 길었다. 목은 짧고 두꺼웠으며, 꼬리는 묵직했다. 큰 눈구멍(안와)과 큰 시신경은 후두류가 좋은 시력을 가졌음을 보여주며, 다른 공룡에 비해 이례적으로 큰 후구(후각을 담당하는 뇌 부위)는 발달된 후각을 가지고 있었음을 나타낸다.[5]

후두류는 비교적 작은 공룡으로, 대부분 길이가 2m에서 3m 사이였다. 가장 큰 종류인 파키케팔로사우루스(Pachycephalosaurus wyomingensis)는 길이가 4.5m이고 몸무게는 450kg으로 추정된다.[6][7]

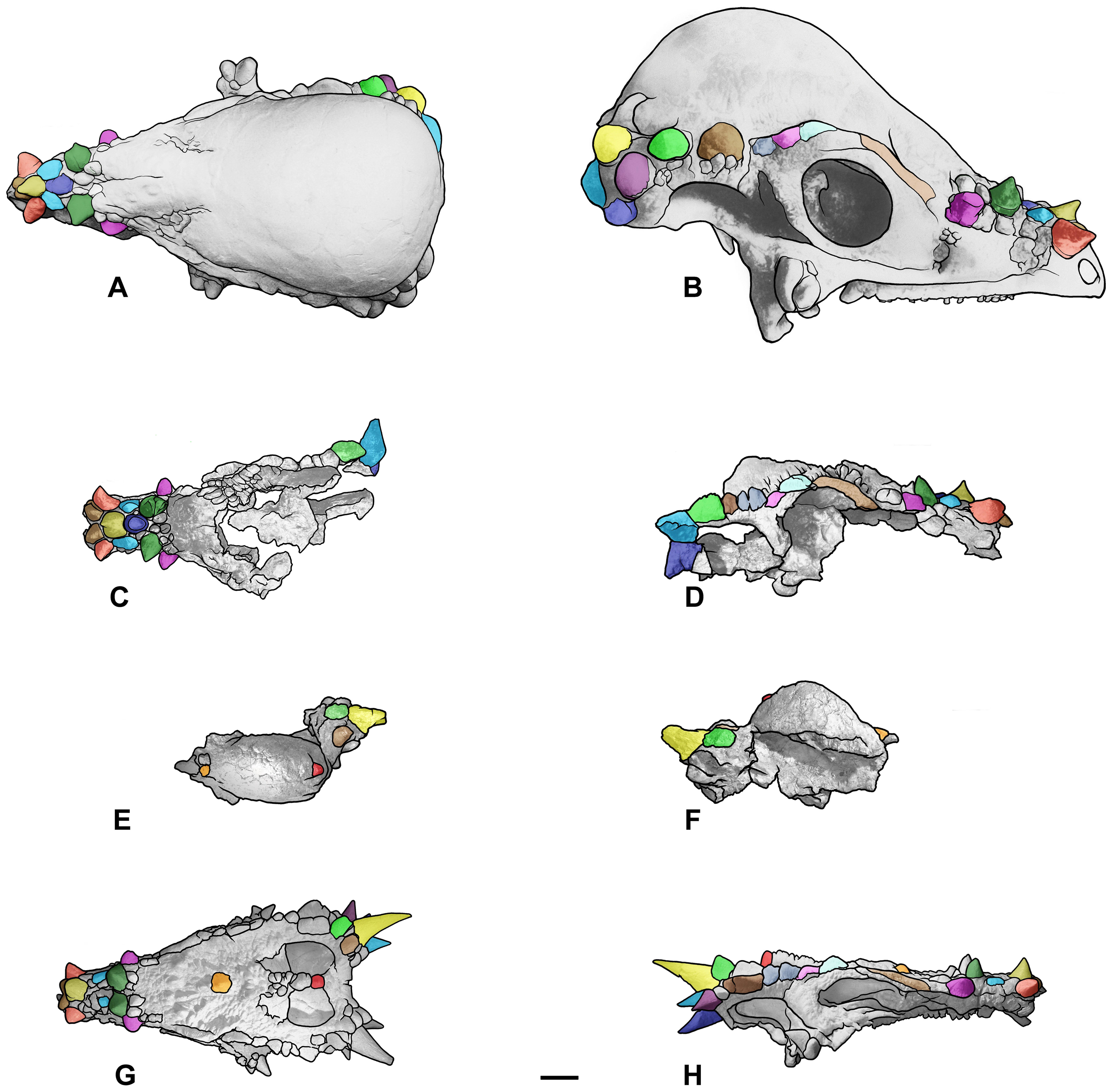

후두류의 가장 큰 특징인 두꺼운 두개골은 머리뼈의 전두골과 두정골이 서로 붙어 두꺼워진 결과이며, 머리 위쪽의 구멍인 상측두창이 닫혀 있다. 어떤 종은 이 부분이 솟아올라 돔 형태를 이루지만, 다른 종은 두개골이 평평하거나 쐐기 모양이다. 과거에는 평평한 머리를 가진 후두류(평두류)를 별개의 종이나 집단으로 보았으나, 최근에는 돔 형태 머리를 가진 성체의 어린 개체일 가능성이 제기되고 있다.[2] 모든 후두류는 관골, 인상골, 후안와골에 둔한 뿔이나 작은 돌기 형태의 장식을 가지고 있다. 머리뼈 윗부분은 단단한 뼈 조직으로 덮여 있다.

이 두꺼운 머리뼈의 용도에 대해서는 암컷을 차지하기 위한 경쟁에서 수컷끼리 부딪히는 데 사용했다는 설, 육식 공룡으로부터 자신을 방어하는 데 사용했다는 설 등이 있지만, 아직 명확하게 밝혀지지 않았다. 후두류의 화석은 단단한 머리 부분만 발견되는 경우가 많아, 완전한 골격은 아직 발견되지 않았다.[5] 이 때문에 화석이 잘 남지 않는 암반 지대에 서식했을 것으로 추정된다.

일부 후두류의 돔 형태 머리는 수렴 진화의 예시로, 이전 시대의 다른 파충류와 유사한 형태를 보인다.[8] 후두류라는 분류명은 대표적인 속인 파키케팔로사우루스에서 유래했으며, 이 이름은 그리스어로 παχυκεφαλόσαυρος|파키케팔로사우로스grc, 즉 "두꺼운 머리의 도마뱀"이라는 뜻이다.[32][34][33]

후두류는 각룡류와 함께 주식두아목으로 분류되지만, 장순아목의 곡룡류와 공통점도 지적되고 있다. 그러나 발견된 표본이 부족하여 아직 연구가 더 필요한 단계에 있다.

3. 고생물학

후두류 공룡 연구에서 가장 주목받는 부분 중 하나는 두껍고 둥근 형태의 두개골 돔의 기능이다. 이 돔의 용도에 대해서는 여러 가설이 제기되었으며, 학계의 오랜 논쟁거리였다. 가장 널리 알려진 가설은 이 돔이 오늘날의 산양이나 사향소처럼 개체 간 경쟁이나 방어를 위해 머리를 부딪치는 행동, 즉 박치기에 사용되었다는 것이다.[37][38] 이 가설 외에도 돔이 같은 종의 개체를 인식하는 데 사용되었을 것이라는 주장[39][52] 등 다양한 해석이 존재한다. 두개골 뼈 조직 분석[39][37][40]이나 화석에서 발견되는 부상 흔적[41] 등을 통해 돔의 기능에 대한 연구가 지속적으로 이루어지고 있다.

3. 1. 박치기 습성

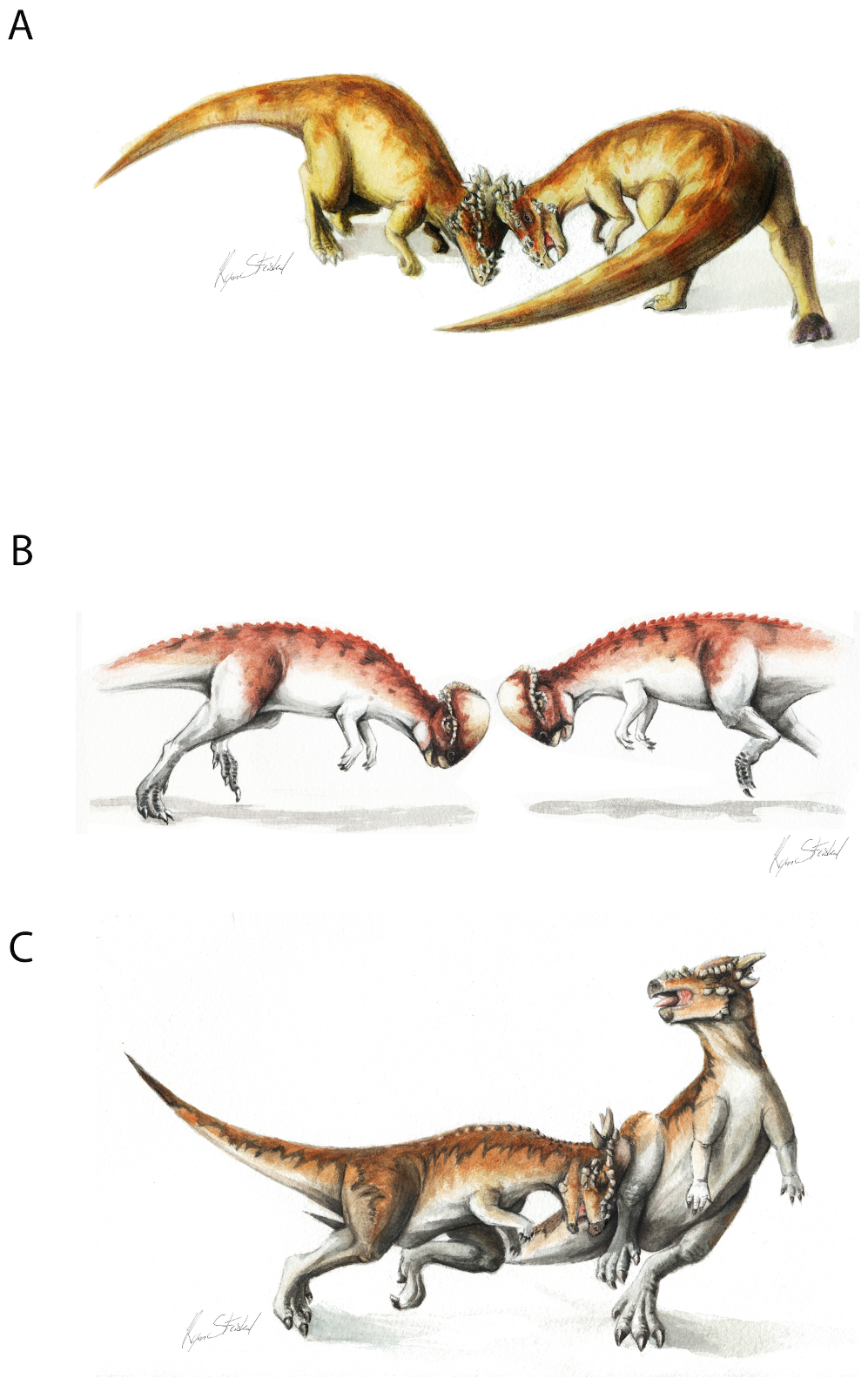

후두류의 두꺼운 두개골 돔이 어떤 기능을 했는지는 오랫동안 학자들 사이에서 논쟁거리였다. 가장 널리 알려진 가설은 이 돔이 머리를 부딪치는 행동, 즉 박치기에 사용되었다는 것이다. 이 가설은 1955년 콜버트(Colbert)에 의해 처음 제안되었으며, 이후 갈톤(Galton, 1970)과 수스(Sues, 1978)를 포함한 많은 고생물학자들이 이 가설을 지지했다. 이 가설에 따르면, 후두류는 오늘날의 큰뿔양이나 사향소처럼 서로 머리를 강하게 부딪치며 싸웠을 것으로 추정된다.

이러한 박치기 행동의 해부학적 증거로는 척추뼈들이 단단하게 연결되어 척추의 강성을 높였다는 점, 그리고 목 주변 뼈 구조를 통해 강력한 목 근육이 있었음을 추정할 수 있다는 점 등이 제시되었다.[21] 일부 학자들은 후두류가 머리, 목, 몸통을 수평으로 일직선으로 만들어 충격을 효과적으로 전달하고 흡수했을 것이라고 주장하기도 했다. 그러나 현재까지 알려진 바로는 어떤 공룡도 머리, 목, 몸통을 완벽한 수평으로 유지할 수는 없었다. 오히려 후두류의 목뼈와 등뼈 앞부분의 구조는 목이 S자나 U자 형태의 곡선을 이루고 있었음을 보여준다.[22] 또한, 두개골 돔의 둥근 형태는 정면으로 부딪혔을 때 접촉 면적을 줄여 충돌이 빗나가게 만들었을 수도 있다.

이 때문에 박치기 외에 다른 행동 가설들도 제기되었다. 예를 들어, 서로의 옆구리를 머리로 들이받는 옆구리 박치기나, 포식자로부터 자신을 방어하기 위해 돔을 사용했을 가능성이다. 후두류의 몸통이 비교적 넓다는 점(옆구리 박치기 시 내부 장기를 보호하는 데 유리)과, 일부 종(스티기몰로크 등)의 머리에 돋아난 뿔(옆구리 박치기에 효과적)은 옆구리 박치기 가설을 뒷받침하는 근거로 여겨진다.

2004년 굿윈(Goodwin)과 호너(Horner)는 후두류 두개골 돔의 뼈 조직을 상세히 연구한 결과를 발표하며 박치기 가설에 의문을 제기했다. 그들은 돔이 개체가 성장하는 특정 시기에만 나타나는 일시적인 구조일 수 있으며, 내부가 해면체처럼 엉성한 뼈 구조로 되어 있어 격렬한 박치기의 충격을 견디기 어려웠을 것이라고 주장했다. 또한 돔 내부의 방사형 뼈 구조는 단순히 뼈가 빠르게 성장한 결과일 뿐, 충격 흡수와는 관련이 없다고 보았다.[23]

그러나 이후 스나이블리(Snively)와 콕스(Cox, 2008) 및 스나이블리(Snively)와 테오도르(Theodor, 2011)가 수행한 생체역학적 분석 연구에서는 돔 구조가 박치기의 충격을 충분히 견딜 수 있다는 결론을 내렸다.[21] 2010년 레만(Lehman)은 굿윈과 호너가 지적한 뼈의 성장 패턴이 반드시 박치기 행동과 모순되는 것은 아니라고 주장하기도 했다.[24]

굿윈과 호너(2004)는 박치기 대신 돔이 같은 종의 개체들을 서로 알아보는 인식표 역할을 했을 것이라는 가설을 제시했다. 돔 표면에 어떤 형태의 외부 덮개가 있었을 증거가 있으며, 이 덮개가 밝은 색을 띠거나 계절에 따라 색이 변했을 가능성도 생각해 볼 수 있다. 하지만 화석만으로는 돔의 색깔이 어떤 역할을 했는지 직접 확인할 수는 없다.

2010년 롱리치(Longrich), 생키(Sankey), 탄케(Tanke)는 종 인식 가설에 대해 비판적인 입장을 보였다. 후두류의 돔 형태는 종마다 큰 차이가 없어 서로를 구별하는 데 효과적이지 않았을 것이라는 주장이다. 실제로 여러 후두류 속들이 돔 모양의 유사성 때문에 과거에 잘못 분류되기도 했다. 이는 머리 장식이 종마다 뚜렷하게 달랐던 각룡류나 하드로사우루스과 공룡들과는 대조적이다. 따라서 롱리치 등은 돔이 종 인식보다는 박치기와 같은 기계적인 기능을 수행했으며, 이 기능이 돔을 발달시키는 데 필요한 에너지를 투자할 만큼 중요했을 것이라고 주장했다.[26]

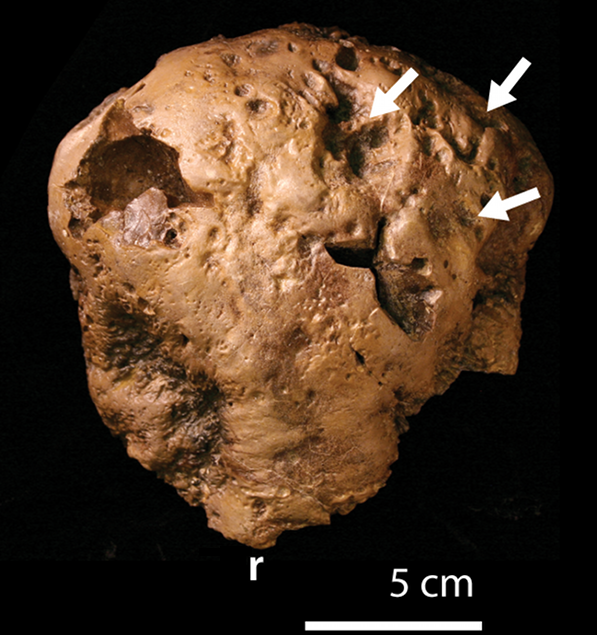

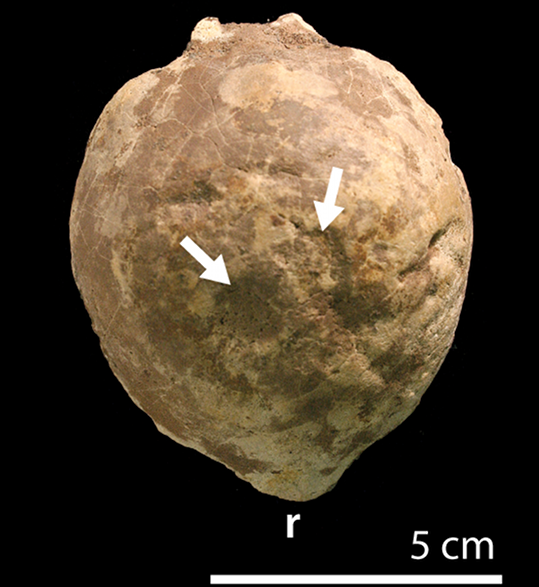

2013년 피터슨(Peterson), 디쉴러(Dischler), 롱리치(Longrich)는 후두류 두개골 화석에서 병리학적 흔적을 조사한 연구 결과를 발표하며 박치기 가설에 강력한 증거를 더했다. 연구팀은 조사한 100개 이상의 두개골 돔 중 약 22%에서 골수염과 일치하는 병변을 발견했다. 골수염은 뼈에 구멍이 뚫리거나 두개골을 덮는 외부 조직에 상처가 생겨 뼈 조직까지 감염될 때 발생하는 질병으로, 이러한 높은 발병률은 후두류가 돔을 이용해 서로 격렬하게 싸웠음을 시사한다.[25] 이러한 외상의 흔적은 돔의 크기나 구조가 서로 다른 여러 후두류 속들과 다양한 지질 시대에 걸쳐 비슷하게 나타났다.[25] 이는 상대적으로 머리가 납작한 형태의 후두류 화석에서는 병리학적 흔적이 거의 발견되지 않은 것과 뚜렷한 대조를 이룬다. 이는 머리가 납작한 개체들이 박치기와 같은 격렬한 싸움을 하지 않았을 암컷이나 아직 덜 자란 어린 개체였을 것이라는 가설을 뒷받침한다.[26]

뼈 조직을 자세히 검사한 결과, 후두류의 돔은 '섬유판 골'(fibrolamellar bone)이라는 독특한 뼈 조직으로 이루어져 있음이 밝혀졌다. 이 조직에는 섬유아세포(fibroblasts)가 풍부하게 포함되어 있는데, 섬유아세포는 상처 치유 과정에서 중요한 역할을 하며 뼈가 손상되었을 때 빠르게 새로운 뼈를 만들어내는 데 도움을 준다.[27] 피터슨 연구팀(2013)은 이러한 두개골 돔의 병변 분포 빈도와 독특한 뼈 구조를 종합적으로 고려할 때, 후두류가 머리의 돔을 이용해 서로 공격적인 행동(대항 행동), 즉 박치기를 했을 것이라는 가설이 매우 설득력 있다고 결론지었다.[25]

3. 2. 식성

대부분의 후두류 종은 크기가 작고 나무를 타기에 적합한 골격 구조를 가지지 않아, 주로 땅 가까이에 있는 식물을 먹었을 것으로 추정된다. Mallon 외(2013)의 연구에 따르면, 후기 백악기 라라미디아 섬 대륙에 살았던 후두류는 일반적으로 높이 1m 이하의 식물을 주로 섭취했을 것으로 보인다.[20]

후두류는 이치이형성을 보이는데, 이는 전상악골 치아와 상악골 치아의 형태가 서로 다르다는 것을 의미한다. 앞니는 작고 못 모양이며 단면이 타원형으로, 주로 음식을 잡는 데 사용되었을 가능성이 높다. 일부 종에서는 마지막 전상악골 치아가 커져 송곳니와 비슷한 형태를 띠기도 했다. 뒷니는 작고 삼각형 모양이며, 치아 표면에 있는 돌기를 이용해 음식을 입안에서 가공했다. 하악골(아래턱뼈)이 발견된 종의 경우, 아래턱 치아는 위턱 치아와 크기 및 모양이 유사하다.

치아의 마모 흔적은 종마다 다르게 나타나며, 이는 씨앗, 줄기, 잎, 과일 등 다양한 종류의 식물과 경우에 따라 곤충까지 포함하는 식단을 가졌음을 시사한다. 매우 넓은 늑골과 꼬리 부분까지 이어지는 큰 내장 공간은 이들이 발효를 통해 식물을 소화했음을 암시한다.[5]

3. 3. 고병리학

피터슨(Peterson)과 동료들의 2013년 연구에서는 파키케팔로사우루스과 공룡 두개골을 조사한 결과, 연구된 돔의 22%에서 골수염(뼈 감염)으로 보이는 병변이 발견되었다.[43] 이러한 병변은 뼈에 구멍이 나거나 두개골을 덮는 조직에 외상이 생겨 뼈 조직까지 감염되었을 때 나타나는 흔적이다. 연구진은 이처럼 높은 병변 발견율이 파키케팔로사우루스과 공룡들이 머리의 돔을 종 내부의 싸움에 사용했다는 가설을 강력하게 뒷받침한다고 보았다.[43] 이러한 외상의 빈도는 파키케팔로사우루스과의 여러 속에 걸쳐 돔의 크기나 구조가 다양하고 여러 지질 시대에 걸쳐 존재했음에도 불구하고 전반적으로 크게 다르지 않았다.[43]

이 연구 결과는 상대적으로 납작한 머리를 가진 파키케팔로사우루스과 공룡들을 분석했을 때 병리적인 흔적이 발견되지 않은 것과 대조된다. 이는 머리가 납작한 개체들이 종 내부 싸움과 관련이 적었을 암컷이나 어린 개체였을 가능성을 시사한다.[44]

뼈 조직을 검사한 결과, 파키케팔로사우루스과 공룡 두개골의 돔은 독특한 섬유층판뼈(fibrolamellar bone)로 이루어져 있음이 밝혀졌다.[45] 이 뼈 조직에는 섬유모세포(fibroblasts)가 포함되어 있는데, 섬유모세포는 상처 치유에 중요한 역할을 하며 뼈가 손상되었을 때 빠르게 다시 만들어지는 과정(뼈 리모델링)에 기여한다.[46] 피터슨 연구팀은 이러한 뼈 구조의 특징과 병변의 분포 빈도를 종합적으로 고려할 때, 파키케팔로사우루스과 공룡들이 머리의 돔을 이용해 서로 싸웠을 것이라는 가설이 강력한 증거를 갖는다고 결론지었다.[43]

4. 분류

후두류는 1974년 마리안스카와 오스몰스카가 조반목의 아목으로 처음 명명했으며, 당시에는 파키케팔로사우루스과 하나만을 포함시켰다.[48][11] 이후 연구자들에 의해 각각아목(Cerapoda) 내 각룡류 및 조각류와 관련된 하목으로 재분류되기도 하였다.[49][12]

2006년 로버트 설리반은 후두류의 분류 체계를 전반적으로 재검토하였다. 그는 후두류와 파키케팔로사우루스과의 정의가 동일한 해부학적 특징에 기반하므로 사실상 같은 그룹이라고 주장했다. 설리반은 폴 세레노가 돔 형태의 두개골을 가진 종들(스테고케라스, 파키케팔로사우루스 등)만 파키케팔로사우루스과로 한정하려 했던 시도를 비판했다. 설리반은 파키케팔로사우루스과를 돔 형태의 이마뼈-마루뼈를 가진 공룡 그룹으로 정의하면서도, 원래의 진단 기준이 "납작하거나 돔 모양의" 두개골을 포함했기 때문에 납작한 머리를 가진 종들도 이 과에 포함되어야 한다고 주장했다.[36][14] 과거에는 머리가 돔 형태인 파키케팔로사우루스과와 머리가 평평한 호말로케팔레과로 나누기도 했으나, 이러한 형태 차이가 성장 단계에 따른 것일 수 있다는 가능성이 제기되면서 현재 이 구분은 잘 사용되지 않는다.

후두류 공룡의 화석은 대부분 이마뼈와 마루뼈(frontoparietal bone)로 이루어진 두꺼운 돔의 일부만 발견되는 경우가 많아 불완전하다.[47] 후두류 내에서 속과 종의 분류는 거의 전적으로 두개골의 특징에 의존하기 때문에, 돔의 일부만으로는 분류와 동정이 매우 어렵다. 이로 인해 과거에는 유효하지 않은 종들이 후두류로 분류되기도 했다. 또한, 개체의 성장 단계(개체발생)나 성별에 따른 형태 차이(성적이형성)를 어떻게 해석할 것인지도 후두류 분류를 복잡하게 만드는 요인 중 하나이다.[47]

4. 1. 계통발생

후두류의 계통발생학적 위치와 내부 분류는 여러 연구를 통해 논의되어 왔다. 후두류는 마리안스카와 오스몰스카가 1974년에 처음 조반목의 아목인 후두아목으로 명명했으며, 여기에는 하나의 과, 즉 파키케팔로사우루스과만이 포함되었다.[48][11] 이후 마이클 벤튼 등의 연구자들은 이것을 각룡류와 조각류를 하나로 묶은 각각아목(Cerapoda)의 하목인 후두하목으로 재분류하기도 했다.[49][12]

2006년에 로버트 설리반은 후두류의 분류체계 전반을 재평가한 논문을 발표했다. 설리반은 마리안스카와 오스몰스카의 후두류 정의가 파키케팔로사우루스과의 정의와 동일한 해부학적 특징들에 의해 감별되기 때문에 의미가 중복된다고 보았다. 또한 폴 세레노가 1986년 그의 계통발생학적 연구에서[50] 파키케팔로사우루스과를 "돔이 있는 두개골"을 가진 종들만(스테고케라스와 파키케팔로사우루스 등) 포함하는 것으로 재정의하고, 더 원시적인 종들을 후두류 내부, 파키케팔로사우루스과 밖에 두려 했던 시도를 비판했다. 따라서 설리반이 사용한 파키케팔로사우루스과는 세레노와 벤튼이 사용한 후두류와 동일한 범위를 가지게 되었다.

설리반은 파키케팔로사우루스과를 두개골의 특징들만 가지고 정의했는데, 돔 형태의 "이마뼈-마루뼈"를 가지고 있는지가 가장 중요한 특징이다. 설리반에 따르면 이 특징이 없는 몇몇 종들은 돔을 가진 후두류와 돔을 가지지 않은 후두류가 갈리는 지점에서 더 원시적인 쪽에 속한다고 보았다. 하지만 더 발전된 형태이면서 납작한 두개골을 가진 어린 후두류(드라코렉스 등)가 발견되면서 이런 구분이 단순하지 않음이 밝혀졌다. 설리반은 파키케팔로사우루스과의 원래 진단 기준이 "납작하거나 돔 모양의" 두개골 위주로 되어 있으므로, 납작한 머리를 가진 종도 파키케팔로사우루스과 안에 포함되어야 한다고 지적했다.[36][14]

여러 계통 발생 분석 결과, 스테고케라스(Stegoceras)는 초기 완전 돔형 구성원 중 하나로 여겨진다. 호말로케팔레(Homalocephale) 및 고요케팔레(Goyocephale)와 같이 납작한 머리를 가진 개체군은 이 분류군(스테고케라스)과 더 파생된 후두류의 바로 바깥이나 안에 속하는 것으로 나타나는 경우가 많다.[16][26][17] 이러한 연구들은 폴 세레노의 초기 연구에서 시작되어 새로운 분류군과 특징들이 추가되면서 여러 차례 수정되었다.

- 윌리암슨과 카 (2002년) 연구: 이 연구에서는 스테고케라스가 다른 모든 돔형 후두류로 구성된 파키케팔로사우루스아과와 자매 분류군 관계를 이루는 것으로 나타났다. 고요케팔레와 호말로케팔레는 이들보다 더 기저적인 위치에 있는 것으로 분석되었다.[54][15] (완나노사우루스는 더 기저적이며, 야베를란디아는 당시 후두류로 분류되었으나 현재는 수각류로 재분류되었다.)

- 롱리치, 샌키, 탄케 (2010년) 연구: 이 분석에서는 텍사케팔레, 한수에시아, 스파에로톨루스 속 내의 종들, 그리고 알라스카케팔레, 파키케팔로사우루스, 스티기몰로크, 드라코렉스 그룹과 틸로케팔레, 프레노케팔레, 호말로케팔레, 고요케팔레, 완나노사우루스 그룹 간의 복잡한 관계를 제시했다. 스테고케라스는 상대적으로 기저적인 위치를 차지했다.[55]

- 에반스 외 (2013년) 연구: 완나노사우루스가 가장 기저적인 후두류로 나타났다. 파키케팔로사우루스과 내에서는 콜레피오케팔레, 한수에시아, 스테고케라스 등이 초기 분기 그룹을 형성하고, 고요케팔레, 호말로케팔레, 틸로케팔레, 프레노케팔레, 암토케팔레, 아크로톨루스 등이 더 파생된 위치에 있으며, 알라스카케팔레, 파키케팔로사우루스, 스파에로톨루스 등이 가장 분화된 그룹을 형성하는 것으로 분석되었다.[56]

- 우드러프 외 (2023년) 연구: 이 분석에서도 완나노사우루스는 가장 기저적이다. 파키케팔로사우루스과는 크게 두 그룹으로 나뉘는데, 하나는 한수에시아, 콜레피오케팔레, 스테고케라스 등을 포함하고, 다른 하나는 파키케팔로사우루스아과로 고요케팔레, 호말로케팔레, 틸로케팔레, 포라미나케팔레, 암토케팔레, 아크로톨루스, 프레노케팔레 및 파키케팔로사우루스족(알라스카케팔레, 스티기몰로크, 파키케팔로사우루스, 스파에로톨루스)을 포함한다.[18]

한편, 디에우도네와 동료들(2020년)은 논란의 여지가 있는 분석 결과를 발표했는데, 헤테로돈토사우루스과가 후두류에 대해 측계통군이라는 것이다. 이는 쥐라기와 초기 백악기 후두류 화석 기록의 부재를 설명하기 위한 가설로 제안되었으나, 다른 고생물학자들에게 널리 받아들여지지는 않았다.[1]

후두류의 분류는 화석의 불완전성 때문에 여전히 어려운 점이 많다. 대부분의 화석은 이마뼈-마루뼈로 만들어진 돔의 일부만 남아 있는 경우가 많아 속과 종의 동정이 어렵고, 이로 인해 유효하지 않은 종들이 분류군에 포함되기도 했다. 예를 들어, 마준가톨루스는 처음에 후두류로 생각되었으나 현재는 아벨리사우루스과 수각류인 마준가사우루스로 재분류되었고, 야베를란디아 역시 후두류로 분류되었다가 코엘루로사우리아로 재분류되었다. 또한, 후두류 내에서 개체 발생(성장 단계)과 성적 이형성(성별에 따른 차이)을 어떻게 해석할 것인지도 분류를 복잡하게 만드는 요인이다.[47] (왼쪽 그림 참조)

4. 2. 분류 체계 (설리반, 2006)

대부분의 파키케팔로사우루스과 공룡 화석은 이마뼈와 마루뼈(frontoparietal bone)로 이루어진 돔의 일부만 남아있는 경우가 많아 불완전하다. 후두류 공룡 내에서 속과 종의 분류는 주로 두개골 특징에 의존하기 때문에, 돔의 일부만으로는 분류와 동정이 매우 어렵다. 이로 인해 유효하지 않은 종들이 후두류 분지군에 포함되는 경우가 많았다. 예를 들어, 마준가톨루스는 처음에 후두류의 일종으로 여겨졌으나 현재는 아벨리사우루스과에 속하는 수각류 공룡인 마준가사우루스로 재분류되었다. 야베를란디아 역시 처음에는 파키케팔로사우루스과로 분류되었으나, 최근 연구(설리반의 2006년 논문에서 언급된 네이쉬의 견해)에 따라 코엘루로사우리아로 재분류되었다. 후두류 내에서 개체발생(성장 단계)과 성적이형성(성별에 따른 형태 차이)을 어떻게 해석할 것인지도 분류를 복잡하게 만드는 요인이다.[47]

후두류(Pachycephalosauria)는 1974년 마리안스카와 오스몰스카에 의해 조반목의 아목으로 처음 명명되었으며, 여기에는 파키케팔로사우루스과만이 포함되었다.[48] 이후 마이클 벤튼 등 일부 연구자들은 후두류를 각룡류와 조각류를 묶은 각각아목의 하목으로 재분류하기도 했다.[49]

2006년, 로버트 설리반은 후두류의 분류체계 전반을 재평가하는 논문을 발표했다. 설리반은 마리안스카와 오스몰스카가 정의한 후두류가 파키케팔로사우루스과와 동일한 해부학적 특징으로 감별되기 때문에 두 분류군의 의미가 중복된다고 지적했다. 또한, 그는 폴 세레노가 계통발생학적 연구[50]에서 파키케팔로사우루스과를 "돔이 있는 두개골"을 가진 종들(스테고케라스, 파키케팔로사우루스 등)만 포함하도록 재정의하고, 더 원시적인 종들을 파키케팔로사우루스과 밖의 후두류로 분류하려 한 시도를 비판했다. 결과적으로 설리반이 제시한 파키케팔로사우루스과는 세레노와 벤튼이 정의한 후두류와 범위가 같아졌다.

설리반은 파키케팔로사우루스과를 두개골 특징만으로 정의했는데, 돔 형태의 "이마뼈-마루뼈" 유무가 가장 중요한 특징이다. 그는 이 특징이 없는 일부 종들은 돔을 가진 후두류와 그렇지 않은 후두류가 갈라지는 지점의 더 원시적인 그룹에 속한다고 보았다. 하지만 이후 드라코렉스 호그와르트시아와 같이 납작한 두개골을 가진 어린 개체의 후두류 화석이 발견되면서, 돔의 유무만으로 과를 나누는 것이 정확하지 않다는 점이 드러났다. 설리반은 파키케팔로사우루스과를 감별하는 원래 특징이 "납작하거나 돔 모양의" 두개골 위주였으므로, 납작한 머리를 가진 종들도 파키케팔로사우루스과에 포함되어야 한다고 주장했다.[36]

아래는 설리반의 2006년 분류를 주로 따른 후두류의 분류 체계이다 (별도 표시가 없는 경우).

- '''파키케팔로사우루스과''' (Pachycephalosauridae)

- 아크로톨루스 (''Acrotholus'')

- 알라스카케팔레 (''Alaskacephale'')

- 암토케팔레 (''Amtocephale'')[51]

- 콜레피오케팔레 (''Colepiocephale'')

- 고요케팔레 (''Goyocephale'')

- 그라비톨루스 (''Gravitholus'')[52] (일부 연구에서는 의문명으로 간주)

- 한수에시아 (''Hanssuesia'')

- 호말로케팔레 (''Homalocephale'') - 프레노케팔레의 어린 개체일 가능성이 제기됨[52]

- 프레노케팔레 (''Prenocephale'')

- 스파에로톨루스 (''Sphaerotholus'')[52]

- 스테고케라스 (''Stegoceras'') (오르나톨루스(''Ornatotholus'') 포함)

- 텍사케팔레 (''Texacephale'')[52]

- 틸로케팔레 (''Tylocephale'')

- 완나노사우루스 (''Wannanosaurus'')[52] (일부 연구에서는 위치가 불확실한 속으로 간주)

- '''파키케팔로사우루스족''' (Tribe Pachycephalosaurini) (설리반 2006 분류에는 명시적으로 포함되지 않았으나, 관련 연구에서 함께 논의됨)

- 드라코렉스 (''Dracorex'') - 파키케팔로사우루스의 어린 개체일 가능성이 제기됨[53]

- 파키케팔로사우루스 (''Pachycephalosaurus'')

- 스티기몰로크 (''Stygimoloch'') - 파키케팔로사우루스의 어린 개체일 가능성이 제기됨[53]

- 기타 언급된 속 (설리반 2006 분류 체계 논의 관련)

- 페르가노케팔레 (''Ferganocephale'') (의문명으로 간주됨)

- "스테고케라스" "벡셀리" ("Stegoceras" "bexelli") (의문명으로 간주됨)

참고: 버틀러 외 연구진은 2011년에 스테노펠릭스(*Stenopelix*)와 미크로파키케팔로사우루스(*Micropachycephalosaurus*)를 각룡류로 재분류하였다. 미크로케팔레(''Microcephale'') 또는 미코케팔레(''Mycocephale'')와 포라미나케팔레(''Foraminacephale'')는 아직 정식으로 학계에 보고되지 않았기 때문에 위 목록에서는 제외되었다.

5. 분포

후두류는 서부 북아메리카와 중앙 아시아를 포함하는 라라시아에서만 서식했던 것으로 알려져 있다. 이들은 아시아에서 기원하여 두 번의 주요 분산 사건을 겪었다. 첫 번째 분산은 후기 산토니안 또는 전기 캄파니안 이전에 베링 해협을 통해 아시아에서 북아메리카로 이동한 것으로, ''스티기몰로크'', ''스테고케라스'', ''틸로세팔레'', ''프레노케팔레'', ''파키케팔로사우루스''의 공통 조상이 이때 이동했다. 두 번째 분산은 중기 캄파니안 이전에 ''프레노케팔레''와 ''틸로세팔레''의 공통 조상이 북아메리카에서 아시아로 다시 이동한 사건이다.[5][30]

후두류의 아시아 및 북아메리카 종들은 서로 다른 환경에서 살았던 것으로 보인다. 아시아에서 발견되는 표본들은 비교적 온전한 상태로 발견되는 경우가 많은데, 이는 화석이 되기 전 죽은 장소에서 멀리 이동하지 않았음을 시사한다. 이들은 중앙 아시아의 넓은 사막 지역에서 덥고 건조한 기후에서 살았을 가능성이 높다. 반면, 북아메리카 표본들은 주로 로키 산맥의 침식으로 형성된 암석에서 발견된다. 이 표본들은 두개골 덮개만 발견되는 등 훨씬 덜 온전하며, 표면이 벗겨진 흔적 등은 화석화되기 전에 물에 의해 장거리 이동했음을 보여준다. 북아메리카의 후두류는 온대 기후의 산악 지역에 살았으며, 사후 침식 작용에 의해 다른 곳으로 운반되어 화석화된 것으로 추정된다.[29]

과거 후두류로 분류되었으나 현재는 다른 공룡으로 재분류된 사례도 있다. 영국에서 발견된 ''야버란디아''와 마다가스카르에서 발견된 ''마준가톨루스 아토푸스''는 처음에는 후두류로 보고되었으나, 이후 연구를 통해 수각류로 밝혀졌다.[5][30]

6. 수렴 진화

경두룡류는 트라이아스기의 주룡류와의 수렴 진화가 의심받고 있다. 이러한 생물은 T-J 경계를 기준으로 계통은 다르지만 꼭 닮은 모습을 하고 있었다[35].

참조

[1]

논문

A comprehensive phylogenetic analysis on early ornithischian evolution

[2]

문서

Sullivan 2006

2023-09

[3]

논문

Description and revised diagnosis of Asia's first recorded pachycephalosaurid, Sinocephale bexelli gen. nov., from the Upper Cretaceous of Inner Mongolia, China

https://cdnsciencepu[...]

[4]

논문

Cranial anatomy of ''Yinlong downsi'' (Ornithischia: Ceratopsia) from the Upper Jurassic Shishugou Formation of Xinjiang, China

[5]

서적

The Dinosauria

University of California Press

2004

[6]

웹사이트

Genus List for Holtz (2007) Dinosaurs

http://www.geol.umd.[...]

[7]

서적

The Princeton field guide to dinosaurs

https://archive.org/[...]

Princeton University Press

2010

[8]

논문

A Dome-Headed Stem Archosaur Exemplifies Convergence among Dinosaurs and Their Distant Relatives

2016

[9]

논문

A new phylogeny of cerapodan dinosaurs

2020

[10]

논문

A Revision of the Parainfraclass Archosauria Cope, 1869, Excluding the Advanced Crocodylia

http://www.miketaylo[...]

1991

[11]

논문

Pachycephalosauria, a new suborder of ornithischian dinosaurs

[12]

서적

Vertebrate Palaeontology

Blackwell Publishing

[13]

논문

Phylogeny of the bird-hipped dinosaurs (Order Ornithischia)

[14]

논문

A taxonomic review of the Pachycephalosauridae (Dinosauria: Ornithischia)

http://www.robertmsu[...]

[15]

논문

A new genus of derived pachycephalosaurian from western North America

https://www.tandfonl[...]

2003-01-14

[16]

논문

A new genus of derived pachycephalosaurian from western North America

[17]

논문

The oldest North American pachycephalosaurid and the hidden diversity of small-bodied ornithischian dinosaurs

[18]

논문

Two new species of small‐bodied pachycephalosaurine (Dinosauria, Marginocephalia) from the uppermost Cretaceous of North America suggest hidden diversity in well‐sampled formations

2023-11-15

[19]

논문

A new phylogeny of cerapodan dinosaurs

http://rid.unrn.edu.[...]

[20]

논문

Feeding height stratification among the herbivorous dinosaurs from the Dinosaur Park Formation (upper Campanian) of Alberta, Canada

[21]

논문

Structural mechanics of pachycephalosaur crania permitted head-butting behavior

http://palaeo-electr[...]

2008-03

[22]

논문

Agonistic behavior in pachycephalosaurs (Ornithischia:Dinosauria): a new look at head-butting behavior

http://www.le-monde-[...]

2011-07-16

[23]

논문

Cranial histology of pachycephalosaurs (Ornithischia: Marginocephalia) reveals transitory structures inconsistent with head-butting behavior

http://doc.rero.ch/r[...]

2004-06

[24]

논문

Pachycephalosauridae from the San Carlos and Aguja Formations (Upper Cretaceous) of west Texas, and observations of the frontoparietal dome

[25]

논문

Distributions of Cranial Pathologies Provide Evidence for Head-Butting in Dome-Headed Dinosaurs (Pachycephalosauridae)

[26]

논문

Texacephale langstoni, a new genus of pachycephalosaurid (Dinosauria: Ornithischia) from the upper Campanian Aguja Formation, southern Texas, USA

[27]

서적

Encyclopedia of Dinosaurs

Academic Press

[28]

논문

Extreme Cranial Ontogeny in the Upper Cretaceous Dinosaur ''Pachycephalosaurus''

[29]

서적

Dinosaurs: a concise natural history

Cambridge University Press

2009

[30]

논문

Dinosaurs of Great Britain and the role of the Geological Society of London in their discovery: Ornithischia

[31]

논문

Pachycephalosauria, a new suborder of ornithischian dinosaurs

[32]

논문

恐竜類の分岐分類におけるクレード名の和訳について

https://doi.org/10.1[...]

日本古生物学会

[33]

서적

角竜類と厚頭類

三省堂

[34]

웹사이트

厚頭竜類

2023-10-23

[35]

문서

A Dome-Headed Stem Archosaur Exemplifies Convergence among Dinosaurs and Their Distant Relatives

[36]

인용

[37]

인용

[38]

인용

[39]

인용

[40]

인용

[41]

웹인용

Boneheaded dinos butted heads in combat

http://www.nbcnews.c[...]

[42]

저널

Feeding height stratification among the herbivorous dinosaurs from the Dinosaur Park Formation (upper Campanian) of Alberta, Canada

tp://link.springer.c[...]

[43]

논문

Distributions of Cranial Pathologies Provide Evidence for Head-Butting in Dome-Headed Dinosaurs (Pachycephalosauridae)

[44]

논문

Texacephale langstoni, a new genus of pachycephalosaurid (Dinosauria: Ornithischia) from the upper Campanian Aguja Formation, southern Texas, USA

[45]

서적

Histology of bones and teeth

[46]

논문

Extreme Cranial Ontogeny in the Upper Cretaceous Dinosaur Pachycephalosaurus

[47]

인용

[48]

인용

[49]

인용

[50]

인용

[51]

인용

[52]

인용

[53]

인용

[54]

인용

[55]

저널

"Texacephale langstoni, a new genus of pachycephalosaurid (Dinosauria: Ornithischia) from the upper Campanian Aguja Formation, southern Texas, USA"

[56]

저널

The oldest North American pachycephalosaurid and the hidden diversity of small-bodied ornithischian dinosaurs

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com