리 지수 사상

"오늘의AI위키" 는 AI 기술로 일관성 있고 체계적인 최신 지식을 제공하는 혁신 플랫폼입니다."오늘의AI위키" 의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

목차 보기/숨기기

2. 정의

리 군 G 와 그 리 대수 \mathfrak g 가 주어졌을 때, 지수 사상 \exp\colon \mathfrak g \to G 는 리 대수의 원소를 리 군의 원소로 대응시키는 함수이다. 지수 사상은 리 대수의 원소 x 에 대하여, \gamma_x(0) = 1 이고 \dot\gamma_x(0) = x 를 만족하는 유일한 군 준동형 함수 \gamma_x\colon \mathbb R\to G 를 통해 정의된다. 즉, \exp_G \colon x \mapsto \gamma_x(1) 이다.

2. 1. 구체적 정의

리 군 G 의 리 대수 \operatorname{Lie}(G)=\mathfrak g 가 주어졌을 때, '''지수 사상'''은 \mathfrak g 에서 G 로 가는 사상이며, 다음과 같이 여러 방법으로 정의할 수 있다.\exp(X) = \gamma(1) . 여기서 \gamma\colon \mathbb R \to G 는 항등원에서의 접벡터가 X 인 G 의 유일한 1-매개변수 부분군이다. 연쇄 법칙 에 의해 \exp(tX) = \gamma(t) 이다.평행 이동 이 왼쪽 이동으로 주어지는 G 위의 표준적인 왼쪽 불변 아핀 접속의 지수 사상. 즉, \exp(X) = \gamma(1) 이며, 여기서 \gamma 는 시작점이 항등원이고 시작 속도가 X 인 유일한 측지선 이다.G 의 표준적인 오른쪽 불변 아핀 접속의 지수 사상. 이는 보통 표준적인 왼쪽 불변 접속과는 다르지만, 두 접속 모두 동일한 측지선을 가지므로 동일한 지수 사상을 제공한다.리 군-리 대수 대응을 통해 정의할 수 있다. \mathfrak g 의 원소 X 에 대해, t \mapsto \exp(tX) 는 리 대수 준동형 t \mapsto tX 에 대응하는 유일한 리 군 준동형이다. \exp (X) = \sum_{k=0}^\infty\frac{X^k}{k!} = I + X + \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{6}X^3 + \dotsb I 는 항등 행렬이다.)

3. 성질

리 지수 사상은 매끄러운 함수 이며, 그 치역 은 리 군 G 의 항등원을 포함하는 연결 성분 G_1 의 부분 집합이다.

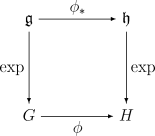

\exp((s+t)x) = \exp(sx) \exp(tx)\qquad(s,t\in\mathbb R,\;x\in\mathfrak g) \exp(-x) = \exp(x)^{-1} \qquad(x\in\mathfrak g) \exp(x+y) = \exp(x)\exp(y)\qquad(x,y\in\mathfrak g,\;[x,y]=0) x 와 y 가 교환 가능하다는 가정은 중요하다.리 대수 위의 딸림표현 에 대하여 다음이 성립한다.\operatorname{Ad}_{\exp x}(y) = \sum_{k=0}^\infty \frac1{k!}\operatorname{ad}_x^k(y) =y + [x,y] + \frac12[x,[x,y]] + \frac16[x,[x,[x,y]]] + \dotsb 함자성 을 가지며, 두 리 군 사이의 매끄러운 군 준동형 f\colon G\to H 는 리 대수 사이의 준동형 f_*\colon \operatorname{Lie}(G)\to\operatorname{Lie}(H) 를 유도한다. 다음 그림은 가환 그림이다.리 군 G 가 다음 조건 중 하나 이상을 만족하면, 리 지수 사상은 전사 함수 이다.2 ('''R''')과 같이 연결되어 있지만 콤팩트하지 않은 군의 경우, 지수 사상은 전사 함수가 아닐 수 있다.

4. 예

복소 평면에서 0을 중심으로 하는 단위 원은 원군 이라고 불리는 리 군이며, 1에서의 접선 공간은 복소 평면의 허수선 \{it:t\in\mathbb R\} 과 동일시될 수 있다. 이 리 군에 대한 지수 사상은 다음과 같이 일반적인 복소 지수와 동일한 공식으로 주어진다. it \mapsto \exp(it) = e^{it} = \cos(t) + i\sin(t),\, 사원수 \mathbb H 에서, 단위 길이 사원수의 집합은 1에서의 접선 공간이 순수 허수 사원수의 공간, \{it+ju + kv :t, u, v\in\mathbb R\} 와 동일시될 수 있는 리 군(특수 유니타리 군과 동형)을 형성한다. 이 리 군에 대한 지수 사상은 다음과 같다.\mathbf{w} := (it+ju+kv) \mapsto \exp(it+ju+kv) = \cos(|\mathbf{w}|)1 + \sin(|\mathbf{w}|)\frac{\mathbf{w}}.\,사원수 내에서 반지름 R의 2-구면을 \{s\in S^3 \subset \mathbf{H}: \operatorname{Re}(s) = \cos(R)\} , 반지름 \sin(R) 의 2-구면으로 보낸다 (참조: 파울리 벡터의 지수).유한 차원 실수 벡터 공간을 ''V''라고 하고 벡터 덧셈 연산 하에서 리 군으로 볼 때, \operatorname{Lie}(V) = V 는 0에서의 접선 공간과의 식별을 통해, 지수 사상 \operatorname{exp}: \operatorname{Lie}(V) = V \to V \exp(v)=v 이다.분할 복소수 평면 z = x + y \jmath , \quad \jmath^2 = +1, 에서 허수선 \lbrace \jmath t : t \in \mathbb R \rbrace 는 단위 쌍곡선 군 \lbrace \cosh t + \jmath \ \sinh t : t \in \mathbb R \rbrace 의 리 대수를 형성한다. 지수 사상은 다음과 같다. \jmath t \mapsto \exp(\jmath t) = \cosh t + \jmath \ \sinh t. 4. 1. 아벨 리 군

아벨 군 리 군 G=\mathbb R^n 의 리 지수 사상은 다음과 같이 단순한 지수 함수로 주어진다.\mathfrak g=\mathbb R^n \exp_G\colon\mathfrak g\to G \exp_G\colon (x_1,\dotsc,x_n) \mapsto (\exp x_1,\dotsc,\exp x_n) G=\operatorname U(1) = \{z\in\mathbb C\colon |z|=1\} (단위 복소수의 곱셈군)가 아벨 리 군일 때, 리 지수 사상은 다음과 같다.\mathfrak g = \mathrm i\mathbb R \exp_G \colon \mathfrak g\to G \exp_G \colon \mathrm i\theta \mapsto \exp(\mathrm i\theta) 단위원 은 원군 이라고 불리는 리 군이며, 1에서의 접선 공간은 복소 평면의 허수선 \{it:t\in\mathbb R\} 과 동일시될 수 있다. 이 리 군에 대한 지수 사상은 다음과 같이 일반적인 복소 지수와 동일한 공식으로 주어진다.it \mapsto \exp(it) = e^{it} = \cos(t) + i\sin(t),\, 4. 2. SU(2)

사원수 \mathbb H 에서 단위 길이 사원수의 집합은 1에서의 접선 공간이 순수 허수 사원수의 공간, \{it+ju + kv :t, u, v\in\mathbb R\} 와 동일시될 수 있는 리 군(특수 유니타리 군과 동형)을 형성한다. 이 리 군에 대한 지수 맵은 다음과 같다.\mathbf{w} := (it+ju+kv) \mapsto \exp(it+ju+kv) = \cos(|\mathbf{w}|)1 + \sin(|\mathbf{w}|)\frac{\mathbf{w}}.\,사원수 내에서 반지름 R의 2-구면을 \{s\in S^3 \subset \mathbf{H}: \operatorname{Re}(s) = \cos(R)\} , 반지름 \sin(R) 의 2-구면으로 보낸다. (참조: 파울리 벡터의 지수)4. 3. SL(2;ℝ)

리 군 \operatorname{SL}(2;\mathbb R) 의 리 지수 사상은 전사 함수 가 아니다.치역 은 다음 조건들 가운데 적어도 하나를 만족시키는 2×2 실수 행렬들로 구성된다.복소수체 에서 대각화가 가능하며, 그 고윳값은 모두 실수이다.복소수체 에서 대각화가 가능하며, 그 고윳값은 모두 절댓값 이 1인 복소수이다.고윳값 1이 중복해서 등장한다. \operatorname{diag}(-1,-1) 이다.\operatorname{diag}(-1,-2)\in \operatorname{SL}(2;\mathbb R) 는 리 지수 사상의 치역에 포함되지 않는다.

5. 리만 기하학과의 비교

만약 ''G''가 콤팩트이면, 왼쪽과 오른쪽 이동에 대해 불변인 리만 계량 을 가지며, 이 경우 ''G''에 대한 리 군 지수 사상은 이 리만 계량의 지수 사상과 일치한다.

6. 로그 좌표

역함수 정리 에 의해, 지수 함수 \operatorname{exp} : N \overset{\sim}\to U 는 원점의 어떤 근방 N \subset \mathfrak{g} \simeq \mathbb{R}^n 에서 리 군 G 의 항등원 e \in G 의 근방 U 로의 미분 동형 사상이다. 그 역함수는 다음과 같다.\log: U \overset{\sim}\to N \subset \mathbb{R}^n

참조

[1]

서적

Complex Abelian Varieties

https://www.worldcat[...]

Springer Berlin Heidelberg

2004

[2]

문서

This follows from the [[Baker-Campbell-Hausdorff formula]].

[3]

참고

[4]

참고

[5]

참고

[6]

참고

[7]

참고

[8]

참고

[9]

참고

[10]

서적

Lie Groups, Lie Algebras, and Representations: An Elementary Introduction

Springer-Verlag

CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.help@durumis.com