매운그물버섯

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

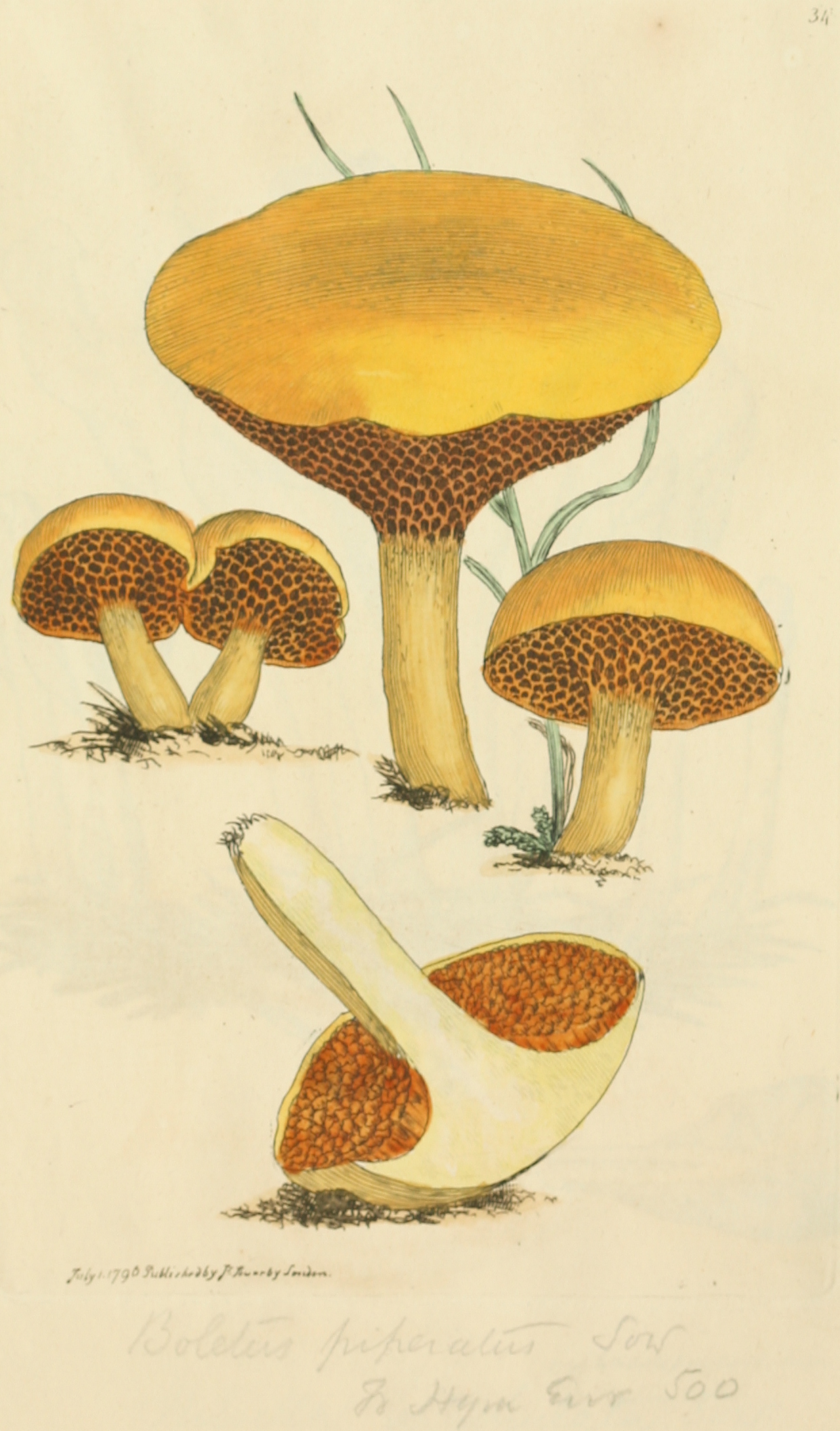

매운그물버섯(Chalciporus piperatus)은 Boletaceae과에 속하는 버섯으로, 갓의 지름이 1.6–9cm이며, 처음에는 볼록하다가 편평해지는 특징을 갖는다. 이 버섯은 전 세계적으로 북반구 온대에 널리 분포하며, 침엽수림과 활엽수림에서 발견된다. 분류학적으로는 다양한 속으로 분류되었으며, 현재 Chalciporus 속으로 분류된다. 매운 맛 때문에 식용보다는 향신료로 사용되며, 버섯 염료로도 활용된다. 매운그물버섯은 특정 중금속을 생물 축적하는 능력이 있는 것으로 알려져 있다.

프랑스 균학자 피에르 빌리아르는 1790년에 이 종을 ''Boletus piperatus''라는 학명으로 처음 기술했다. 이후 여러 학자에 의해 다양한 속으로 분류되었으나, 1908년 프레데릭 바테유가 새롭게 정의된 ''Chalciporus'' 속의 기준 종으로 지정하면서 현재 사용되는 학명인 ''Chalciporus piperatus''를 부여했다. 종명 ''piperatus''는 라틴어로 "후추 같은"이라는 뜻을 가지고 있으며, 이는 버섯의 매운맛을 나타낸다. 영어권에서는 흔히 "페퍼 버섯"(eng)이라는 일반명으로 불린다. 한국에서는 '고추그물버섯'으로도 불린다.

매운그물버섯은 비교적 작은 그물버섯류에 속한다. 갓의 지름은 1.6cm에서 9cm 정도이며, 처음에는 반구형처럼 볼록하지만 점차 편평해진다. 갓 표면은 오렌지색에서 황갈색을 띠며, 늙으면 어두운 황갈색이 되기도 한다. 표면에 주름이 있을 수 있고, 건조할 때는 광택이 나지만, 습기가 있을 때는 약간의 점성을 가질 수 있다. 오래되면 표면이 갈라지기도 하며,[1] 표피는 잘 벗겨지지 않는다.

2. 분류 및 명칭

분류학적으로 ''Chalciporus piperatus''는 ''Chalciporus'' 속에 속하며, ''Buchwaldoboletus'' 속과 함께 Boletaceae 내에서 비교적 초기에 분기된 균류 그룹을 형성한다. 이 그룹에 속하는 많은 종들은 다른 생물에 기생하는 생활사를 가지는 것으로 추정된다.

2. 1. 학명이명

매운그물버섯의 학명이명은 다음과 같다.

프랑스 균학자 피에르 빌리아르는 1790년에 이 종을 ''Boletus piperatus''로 처음 명명했다. 이후 여러 학자에 의해 속 분류가 변경되었다. 새뮤얼 프레데릭 그레이(1821)는 ''Leccinum'' 속으로, 뤼시앙 케레(1886)는 ''Viscipellis'' 속으로, 1888년에는 ''Ixocomus'' 속으로, 오토 쿤체(1898)는 ''Suillus'' 속으로, 윌리엄 알폰소 머릴(1909)은 ''Ceriomyces'' 속으로 이 종을 옮겼다. 1908년 프레데릭 바테유가 새롭게 정의된 ''Chalciporus'' 속의 기준 종으로 지정하면서 현재 사용되는 학명인 ''Chalciporus piperatus''를 부여했다. 종명 ''piperatus''는 라틴어로 "후추 같은"이라는 의미를 가진다. 영어권에서는 "페퍼 버섯"(eng)이라는 일반명으로 알려져 있다.

''Chalciporus piperatus''는 ''Chalciporus'' 속에 속하며, ''Buchwaldoboletus'' 속과 함께 Boletaceae 내에서 초기에 분기된 균류 그룹을 형성한다. 이 그룹에 속하는 많은 종들은 다른 생물에 기생하는 것으로 보인다.

두 가지 변종이 보고되었다.3. 형태

갓 아래의 관공은 스펀지 모양이며, 처음에는 황색[1] 또는 옅은 등갈색이다가 성숙하면 짙은 적갈색이나 커피색으로 변한다. 상처가 나면 관공 표면이 갈색으로 변색된다. 관공의 구멍은 미세하고 다각형 모양이며, 너비는 약 0.5–2 mm, 깊이는 3–10 mm 정도이다.

자루는 그물버섯 중에서는 가는 편으로, 길이는 4cm에서 9.5cm, 두께는 0.6cm에서 1.2cm이다. 자루는 전체적으로 굵기가 비슷하거나 밑부분이 약간 더 두꺼울 수 있다. 색깔은 갓과 비슷하거나 더 밝으며, 점성은 없고 턱받이도 없다. 자루 밑부분에는 노란색의 균사체 덩어리가 붙어 있다. 자루 속은 차 있고 단단하다.

살(조직)은 옅은 노란색 또는 크림색을 띠며, 자루 밑부분은 선명한 노란색이다. 때로는 붉은 기운을 띠기도 하고, 성숙하면 자줏빛 갈색으로 변한다. 상처가 나도 살 자체는 변색되지 않는다. 특별한 냄새는 없으나, 혀가 얼얼할 정도로 강한 매운맛이 특징이다.

포자문은 갈색에서 계피색을 띠거나 붉은 기운을 띤 갈색이다.

현미경으로 관찰했을 때, 포자는 매끄럽고 좁은 방추형(방추 모양)이거나 원통형 타원 모양이며, 크기는 7–12 × 3–5 μm이다. 포자를 만드는 담자체는 4개의 포자를 가지며 좁은 곤봉 모양이다. 낭상체는 방추형으로 크기는 30–50 × 9–12 μm이다. 갓 표피의 균사에는 꺽쇠 연결이 없다.

매운그물버섯에는 몇 가지 변종이 있다. 변종 ''hypochryseus''는 관과 관공이 밝은 노란색인 점이 다르다. 변종 ''amarellus''는 관공이 더 분홍빛을 띠고 매운맛 대신 쓴맛이 나는 특징이 있다.

3. 1. 유사종

북미 종인 ''Chalciporus piperatoides''의 자실체는 매운그물버섯과 비슷하지만, 자르거나 멍들었을 때 살과 구멍이 파란색으로 변하는 점으로 구별할 수 있다. 맛은 매운그물버섯보다 덜 맵다. 맛이 순한 또 다른 북미의 유사종 ''C. rubinellus''는 튜브 전체가 빨간색을 띠는 등 매운그물버섯보다 더 밝은 색을 가진다. 유럽 종인 ''C. rubinus''는 매운그물버섯과 외형이 비슷하나, 구멍이 빨갛고 자루에 빨간 점들이 덮여 있는 특징이 있다.

한국에서 흔히 볼 수 있는 아미타케와도 외관이 다소 닮았지만, 매운그물버섯은 아미타케에 비해 전체적으로 크기가 작고 갓의 점성이 거의 없다. 또한 갓 뒷면의 관공(구멍)이 더 작고 방사상으로 배열되어 있지 않으며, 강한 매운맛이 나고 가열해도 짙은 자색으로 변하지 않는 점 등에서 차이가 있다.

4. 생태 및 분포

매운그물버섯(''Chalciporus piperatus'')의 자실체는 여름부터 가을에 걸쳐 땅에서 단독으로, 흩어져서 또는 무리 지어 발생한다. 유럽에서는 8월부터 11월까지, 북미 동부에서는 7월부터 10월, 태평양 연안에서는 9월부터 1월까지 나타난다. 주로 침엽수(소나무속, 전나무속, 가문비나무속, 낙엽송속 등)와 활엽수(너도밤나무속, 참나무속, 자작나무속, 밤나무속, 후박나무속, 가시나무속 등)가 있는 수림 근처나 안에서 자라며, 종종 모래 토양에서 발견된다.[3][4][5][6][7] 때로는 광대버섯( ''Amanita muscaria'' ) 및 꾀꼬리버섯( ''Cantharellus cibarius'' )과 관련된 침엽수 재배지에서도 자란다.

이 버섯은 북반구 온대 지역에 널리 분포한다. 북미 전역, 멕시코, 중앙 아메리카에서 발견되며, 아시아에서는 파키스탄, 인도 서벵골, 중국 광둥성 등에서 채집 기록이 있다. 남아프리카의 케이프주 남서부와 트란스발주 동부에서도 발견된다. 남반구에서는 뉴질랜드와 오스트레일리아 (태즈메이니아 북동부, 빅토리아주) 등지로 확산되었는데, 이는 주로 도입된 소나무류(''Pinus taeda'', ''Pinus radiata'')나 너도밤나무류(''Nothofagus'')와 함께 발견된다. 특히 태즈메이니아와 빅토리아에서는 토착 남극너도밤나무( ''Nothofagus cunninghamii'' )와 함께 자라는 것이 확인되었다. 한국에서는 드물게 발견되는 것으로 알려져 있다. 일본에서는 1949년 10월 26일 도쿄도 하치오지시의 아사카와에서 처음 발견되었다.[17] 희귀한 변종인 ''hypochryseus''는 유럽(오스트리아, 체코, 그리스, 이탈리아, 스페인 등)에서만 발견되며, 또 다른 희귀 변종인 ''amarellus''는 유럽의 침엽수림, 특히 소나무, 가문비나무, 때로는 전나무 근처에서 발견된다.

매운그물버섯의 영양 생태에 대해서는 아직 불분명한 점이 많다. 초기에는 다른 많은 그물버섯과 같이 식물과 외생균근 공생 관계를 맺는 것으로 생각되었으나, 여러 연구 및 동위원소 분석 결과 외생균근 형성이 확인되지 않았으며, 수많은 공생 시험에서도 외생균근을 형성하지 못했다.[13][14][15][16] 탄소-13(13C) 안정 동위체비 실험 결과를 바탕으로 부생균일 가능성이 제기되기도 했다.[11][12]

최근에는 매운그물버섯이 광대버섯( ''Amanita muscaria'' )의 균근에 균류기생할 수 있다는 가설이 제기되었다. 뉴질랜드에서 외래종인 라디아타소나무( ''Pinus radiata'' )와 함께 도입된 광대버섯이 토착 너도밤나무속( ''Nothofagus'' )으로 숙주를 전환한 것으로 보이는데, 이후 매운그물버섯이 광대버섯과 관련된 ''Nothofagus'' 나무 근처에서 자실체를 형성하는 것이 관찰되었기 때문이다. 또한, 매운그물버섯과 계통적으로 가까우며 기생성으로 추정되는 ''Buchwaldoboletus lignicola''의 존재는 매운그물버섯과 그 근연종들이 균류기생체일 수 있다는 주장을 뒷받침한다. 한편, 고슴도치풀과록로즈속( ''Cistus'' ) 속 식물과의 생태적 관계가 보고된 바 있으나, 접종 시험으로 증명되지는 않았다.[9][10]

자실체는 특정 곰팡이인 ''Sepedonium chalcipori''에 의해 기생될 수 있다. 이 곰팡이는 오직 매운그물버섯만을 감염시키는 고도로 특화된 균류기생체로, 감염 시 버섯 조직의 괴사를 유발하고 다량의 노란색 분생자를 생성한다.

5. 이용

이 버섯은 독소를 함유하고 있다는 정보와[2] 무독성이라는 정보가 함께 존재하나, 일반적으로는 식용할 수 없는 것으로 간주되며, 그물버섯류 중에서는 드물게 매우 매운 맛이 나기 때문에 이것만을 직접 먹는 경우는 거의 없다. 대신 여러 나라에서 조미료로 사용되어 왔으며, 이탈리아 요리사 안토니오 카를루치오는 다른 버섯 요리에 매운맛을 더하는 용도로만 사용할 것을 권장했다.

일부에서는 위장 문제를 줄이기 위해 먹기 전에 충분히 익힐 것을 권장하기도 하지만, 익히면 매운맛이 사라지고, 가루로 만들면 매운맛이 더 약해진다. 식용 버섯으로서의 가치는 높지 않아 시장에서 찾아보기는 어렵다.

자실체는 버섯 염료로 사용할 수 있다. 어떤 매염제를 사용하는지에 따라 노란색, 주황색 또는 녹갈색 염료를 얻을 수 있다.

6. 화학

클레로시트린은 일반적인 땅버섯(''Scleroderma citrinum'')에서 처음 분리된 색소 화합물로, ''C. piperatus'' 자실체의 균사체와 자루 밑부분의 노란색을 나타내는 주요 원인 물질이다. 이 종에서 분리된 다른 화합물로는 노르바디온 A, 칼키포론, 제레코믹산, 바리에가틱산, 바리에가토루빈과 또 다른 노란색 색소인 칼키트린이 있다. 칼키포론은 자실체의 쓴맛을 담당한다. 색소인 클레로시트린, 칼키트린, 노르바디온 A는 제레코믹산으로부터 생합성된다. 자실체에서 발견되는 관련 화합물로는 칼키포론의 이성질체인 이소칼키포론과 데히드로이소칼키포론이 있다.

체코와 슬로바키아의 오염된 지역에서 자라는 균류에 대한 현장 연구에서, 납 제련소 근처와 광산 및 슬래그 쓰레기장에 자라는 ''C. piperatus'' 자실체가 원소 안티몬을 생물 축적하는 능력이 가장 높다는 것이 밝혀졌다. 한 표본에서는 건조된 버섯 1kg당 1423mg이라는 매우 높은 수준의 안티몬이 검출되었다. 이에 비해, 같은 지역의 다른 일반적인 육상 균류, 즉 부생 및 외생균근 균류에서 검출된 안티몬 수준은 이보다 한 자릿수 이상 낮았다.

참조

[1]

서적

Mushrooms of the Pacific Northwest

https://books.google[...]

Timber Press

[2]

서적

North American Mushrooms: A Field Guide to Edible and Inedible Fungi

FalconGuide

[3]

서적

原色北海道のきのこ その見分け方・食べ方

北海タイムス社

[4]

서적

原色日本新菌類図鑑(II)

保育社

[5]

논문

日本産イグチ科検索表(I)

[6]

서적

北海道のキノコ

北海道新聞社

[7]

서적

新版 北海道きのこ図鑑(増補版)

亜璃西社

[8]

서적

Rainforest Fungi of Tasmania and Southeast Australia

CSIRO Press

[9]

간행물

Els fongs del Parc Natural del Cap de Creus i Serra de Verdura (Girona). II. Aproximaciò al component fùngic del Cistion

[10]

간행물

Noves dades sobre el component fúngic deles comunitats de Cistus de Catalunya

[11]

간행물

Natural 13C abundance reveals trophic status of fungi and host-origin of carbon in mycorrhizal fungi in mixed forests

[12]

간행물

Species level patterns in C and N abundance of ectomycorrhizal and saprotrophic fungal sporocarps

[13]

간행물

Synthesized ectomycorrhizae of aspen: fungal genus level of structural characterization

[14]

간행물

In vitro ectomycorrhizal formation in ''Picea glehnii'' seedlings

[15]

간행물

Mycorrhizal association of isolates from sporocarps and ectomycorrhizas with ''Pinus densifolia'' seedlings

[16]

간행물

Ectomycorrhizal lifestyle in fungi: global diversity, distribution, and evolution of phylogenetic lineages

[17]

논문

浅川実験林のキノコ

[18]

서적

続原色日本菌類図鑑

保育社

[19]

논문

The boletes of Hokkaido 1. Suillus Micheli ex S. F. Gray em. Snell

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com