방사성 폐기물의 해양 투기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

방사성 폐기물의 해양 투기는 1946년 미국이 최초로 실시한 이래, 1990년대 초반까지 전 세계 여러 국가에서 이루어졌다. 1975년 런던 협약 발효로 고준위 폐기물 투기는 금지되었으며, 저준위 폐기물은 허가제로 규제되었다. 1993년에는 모든 방사성 폐기물에 대한 해양 투기가 금지되었고, 1996년 런던 협약의 새로운 의정서에 의해 전면 금지되었다. 주요 투기 국가는 소련, 영국, 미국, 일본 등이며, 이들은 북극해, 대서양, 태평양 등 전 세계 바다에 총 85,100 TBq의 방사능을 투기했다. 해양 투기는 폐기물 용기 주변의 오염을 유발했으며, 관련 정책으로는 해양법에 관한 유엔 협약, 런던 협약 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 유해 폐기물 - 바젤 협약

바젤 협약은 유해 폐기물의 국가 간 이동을 규제하기 위해 제정되었으며, 주요 내용으로는 유해 폐기물 수출입 시 수입국의 서면 동의 필요, 폐기물 불법 거래 금지, 비당사국과의 폐기물 수출입 원칙적 금지 등이 있다. - 유해 폐기물 - 독성 폐기물

독성 폐기물은 산업 활동으로 발생하는 부산물로, 중금속, 방사선, 위험한 병원체 등 독소를 포함하여 환경 오염과 인체 건강에 심각한 위협을 초래하며, 적절한 관리의 어려움 속에서 법률 제정 및 브라운필드 재개발 등의 노력이 이루어지고 있다. - 원자력이 환경에 미치는 영향 - 방사성 폐기물

방사성 폐기물은 방사성 동위원소를 포함하여 방사선을 방출하며 인체와 환경에 해로운 폐기물로, 원자력 발전, 핵무기 해체, 의료 및 산업 활동 등에서 발생하고 방사능 농도와 반감기에 따라 분류되며 장기간 환경과 격리하여 관리하는 것이 중요하다. - 원자력이 환경에 미치는 영향 - 핵겨울

핵겨울은 핵전쟁으로 인한 대규모 화재로 태양광이 차단되어 지구 기온이 급격히 낮아지고 생태계가 파괴되는 현상을 가리키는 가설이다. - 방사성 폐기물 관리시설 - 오클로

가봉 프랑스빌 인근 오클로는 과거 우라늄 광산이었으며, 특히 자연 핵분열 원자로가 발견되어 과학계의 주목을 받은 지역이다. - 방사성 폐기물 관리시설 - 오클로 천연원자로

오클로 천연원자로는 약 20억 년 전 가봉 오클로 지역에서 자연적으로 발생한 핵분열 원자로로, 우라늄 농도와 지하수 조건으로 핵분열 연쇄 반응이 일어났으며, 방사성 폐기물 처분 연구와 물리학 상수 연구에 활용된다.

| 방사성 폐기물의 해양 투기 | |

|---|---|

| 개요 | |

| 정의 | 방사성 폐기물을 해양에 투기하는 행위 |

| 규제 | 국제 협약 및 국가별 법규에 의해 규제됨 |

| 역사 | |

| 초기 | 1946년부터 시작, 주로 미국, 영국, 프랑스, 일본 등에서 시행 |

| 중단 | 1993년, 런던 협약에 의해 중단 |

| 논란 | 환경 오염 및 생태계 파괴에 대한 우려로 지속적인 논란 발생 |

| 투기 방법 | |

| 용기 투기 | 드럼통 등 용기에 담아 해양에 투기 |

| 희석 투기 | 액체 상태의 폐기물을 해수에 희석하여 방류 (과거에 시행) |

| 환경 영향 | |

| 해양 오염 | 해수 및 해저 퇴적물 오염 유발 가능성 |

| 생태계 영향 | 해양 생물에 축적되어 생태계 먹이 사슬에 영향 |

| 인체 영향 | 오염된 해산물 섭취 시 인체에 방사성 물질 노출 가능성 |

| 국제 협약 | |

| 런던 협약 | 1972년 런던 협약 및 1996년 의정서에 의해 규제 |

| IAEA | 국제원자력기구 (IAEA) 안전 기준 및 권고 |

| 각국의 입장 | |

| 대한민국 | 방사성 폐기물 해양 투기 금지 |

| 일본 | 후쿠시마 오염수 해양 방류 결정으로 논란 중 |

| 기타 국가 | 대부분의 국가에서 방사성 폐기물 해양 투기 금지 |

| 논란 및 쟁점 | |

| 안전성 논란 | 해양 생태계 및 인체에 대한 장기적인 영향에 대한 불확실성 |

| 투명성 문제 | 정보 공개 부족 및 검증 절차 미흡에 대한 비판 |

| 국제 사회의 우려 | 주변국 및 국제 사회의 반발과 외교적 문제 발생 |

2. 역사

방사성 폐기물의 해양 투기는 1946년 미국이 캘리포니아주 해안에서 약 80km 떨어진 동북태평양 해역에서 최초로 실시했다.[43][16] 1954년 '유해에 의한 해수 오탁 방지에 관한 국제 조약'이 채택(1958년 발효)되었고, 1955년 일본이 방사성 폐기물 해양 투기를 시작했다.[16] 1957년 국제 원자력 기구(IAEA)는 방사성 폐기물의 해양 투기에 관한 다국간 회의를 설치하고,[43][16] 최초의 IAEA 방사성 폐기물 해양 투기 자문 그룹 회의를 개최했다.[43] 1958년에는 최초의 유엔 해양법 회의(UNCLOS I)가 개최되었다.[43]

해양 투기에서는 깊이, 안정성, 해류 등을 기준으로 이상적인 해양 투기 장소를 찾은 후 폐기물을 고형화, 처리, 격리하려 시도했다. 하지만 일부 해양 투기에서는 방사성 폐기물을 단순히 지표수로 희석시키거나 깊은 곳에서는 압력을 버티지 못해 파열되는 약한 용기를 사용하기도 했다. 또한 수압을 견디는 용기라도 시간이 지나면서 점점 부식되며 물리적으로 손상을 입을 수 있다.[43]

1960년대에는 인공위성 발사 실패로 인한 방사성 물질의 대기 중 유출 사고가 발생했다. 1964년 4월 21일, 미국의 트랜싯 5BN-3 인공위성이 발사에 실패하여 17,000 Ci (630 TBq)의 플루토늄 고체연료가 대기 중에 타버렸다.[43][4] 1969년 일본은 방사성 폐기물 해양 투기를 폐지했다.[16]

1972년 폐기물 및 기타 물질의 투기에 의한 해양오염방지에 관한 협약(런던 협약)이 체결되었고,[43] 일본은 이듬해 서명, 1980년에 비준했다.[16] 1973년 '마폴 협약'이 채택되었다. 1974년 고준위 방사성 폐기물에 대해 해양 투기를 인정하지 않는 권고가 있었으며,[17] 1975년 런던 협약이 발효되면서 고준위 방사성 폐기물은 해양 투기가 금지되고, 저준위 방사성 폐기물은 허가제로 바뀌었다.[43][16] 1978년 1월 24일, 코스모스 954 인공위성 발사가 실패했다. 이 위성에는 우라늄-235 약 50 kg이 있는 액체 소듐-포타슘 열전변환기를 통해 동력을 얻는 원자력 전지가 들어 있었다.[43]

1983년, 런던 협약에 따라 저준위 방사성 폐기물의 해양 투기가 일시 유예(모라토리엄)되었다.[43] 1988년 IAEA는 저준위성 방사성 폐기물의 심해 투기가 해양 생명체에 미치는 영향 평가 보고서를 발표했고,[43] 1990년에는 저선량 방사선 위험 추정 보고서를 발표했다.[43] 1989년 '바젤 협약'이 채택되었다.

1993년 구 소련 및 러시아에 의한 불법적인 해양 투기 실태가 드러났으며,[43][25][26] 같은 해 모든 방사성 폐기물에 대해 해양 투기를 인정하지 않는 조치가 확대되었다.[16] 1994년 2월 20일, 방사성 폐기물의 해양 투기가 전면 금지되었다.[43] 1996년 런던 협약의 새로운 의정서에 의해 해양 투기의 전면 금지가 채택되었다.[16] 2007년 일본의 폐기물 처리 시행령 개정 시행에 의해 해양 투기가 금지되었다.[16]

핵 개발 초기에는 폐원자로, 폐핵연료 등의 고준위 방사성 폐기물이 해양 투기 처분되었지만, 고화 처리(지연 처리)를 하지 않은 사례도 있었다. 1993년에 전면 금지될 때까지 일본을 포함한 13개국에 의한 해양 투기가 보고되었으며, 이들의 방사능 총량은 8.5x1016베크렐(Bq)로 추정된다.[21] 투입 지점은 태평양 북동부와 북서부, 대서양 북서부와 북동부, 그리고 북극해였다.[24]

특별한 언급이 없는 한, 출처는 국제 원자력 기구(IAEA)의 1999년 해양 투기 보고서이다.

3. 해양 투기 현황 (1946-1993)

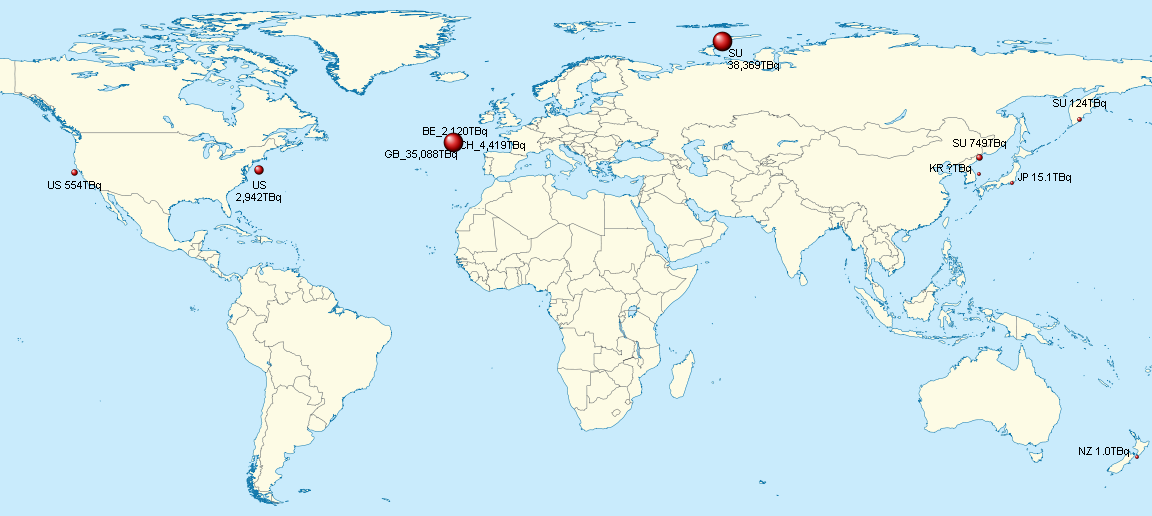

위 그림에서 언급된 국가는 TBq 단위(TBq=1012 Bq) 단위로 방사성 폐기물을 해양에 투기한 국가로, 투기량 순으로 나열하면 소련, 영국, 스위스, 미국, 벨기에, 프랑스, 네덜란드, 일본, 스웨덴, 러시아, 뉴질랜드, 독일, 이탈리아, 대한민국(양 미상) 순이다. 이 국가가 투기한 방사능량을 측정하면 투기 당시의 방사능량을 기준으로 총 85,100 TBq(85.1x1015 Bq)으로 전 세계 바다 100여곳에 투기되었다.국가 투기량 (unit TBq=1012 Bq) 기간 투기 장소와 그 부피 등 비고자료* 북극해 대서양 태평양 총 합 38,369 0 874 39,243 1959-1992년 대서양에 20개 장소, 총 222,000 m3 부피이며 주로 사용후 핵연료 포함(w) 혹은 미포함(w/o) 원자로를 투기했다. 태평양(대부분 동해)에는 12개 장소에서 총 145,000 m3 부피를 투기했다. 0 35,088 0 35,088 1948-82년 북대서양에 15개 장소, 용기 갯수는 미상이다. 브리튼 제도 연안 18개 장소에 74,052 톤, 9.4 TBq 이상을 투기 0 4,419 0 4,419 1969-1982년 북대서양 3개 장소에 7,420개 용기 5,321 톤을 투기 0 2,942 554 3,496 1946-70년 중앙, 북서대서양 9개 장소, 멕시코만 2개 장소 등 총 11개 장소에 34,282개 용기, 부피 미상을 투기. 중앙, 북동태평양 18개 장소에 56,261개 용기, 톤수 미상을 투기. 0 2,120 0 2,120 1960-1982년 북동대서양 6개 장소에 55,324개 용기, 23,100 톤을 투기. 0 354 0 354 1967-1969년 북동대서양 2개 장소에 46,396개 용기, 14,300 톤을 투기. 0 336 0 336 1967-1982년 북동대서양 4개 장소에 28,428개 용기, 19,200 톤을 투기. 0 0 15.08 15.08 1955-1969년 혼슈 남부 6개 장소에 15차례 3,031개 용기, 606,000 m3을 투기. 0 3.2 0 3.2 1959, 61, 69년 발트해 1개 장소에 230개 용기, 64 톤을 투기. 북동대서양 1개 장소에 289.5개 용기, 1,080 톤을 투기. 0.7 0 2.1 2.8 1992-93년 북극해에 3,066 m3을 투기. 태평양에 6,327 m3을 투기. 0 0 1.04 1.04 1954-1976년 뉴질랜드 동해안 4개 장소에 9개 용기, 0.62 m3을 투기 0 0.2 0 0.2 1967년 북동대서양 1개 장소에 480개 용기, 185 톤을 투기. 0 0.2 0 0.2 1969년 북동대서양 1개 장소에 100개 용기, 45 톤을 투기. 0 0 데이터 없음 1968-1972년 동해 1개 장소에 5차례(추정치) 115개 용기, 45 톤을 투기. 총 합 38,369 45,262 1,446 85,077 보고된 모든 소계의 부피 총합은 982,394 m3이다. *어떤 국가는 투기한 폐기물의 질량과 부피만 보고하고, 일부 국가는 폐기물의 톤수만 보고했다. 미국의 경우 90,543개 용기의 톤수나 부피를 보고하지 않았다. 대한민국의 경우 데이터를 보고하지 않고 폐기하여 자료를 정확하게 확인할 수 없다. 3. 1. 주요 투기 국가 및 투기량

1946년부터 1993년까지 여러 국가가 방사성 폐기물을 해양에 투기했다.[43] 주요 투기 국가는 소련(및 러시아), 영국, 스위스, 미국, 벨기에, 프랑스, 네덜란드, 일본, 스웨덴, 뉴질랜드, 독일, 이탈리아, 대한민국 등이다.[43][2] 투기량 순으로 나열하면 소련, 영국, 스위스, 미국, 벨기에, 프랑스, 네덜란드, 일본, 스웨덴, 러시아, 뉴질랜드, 독일, 이탈리아, 대한민국(양 미상) 순이다.[43][2]

이들 국가가 투기한 방사능량은 투기 당시를 기준으로 총 85,100 TBq (85.1x1015 Bq)에 달하며, 전 세계 100여 곳의 바다에 투기되었다.[43][2] 대한민국은 동해에 45톤의 방사성 폐기물을 투기했으나, 관련 자료는 파기되어 정확한 투기량은 확인할 수 없다.[43]

해양 투기는 깊이, 안정성, 해류 등을 고려하여 이루어졌지만, 일부는 지표수에 희석되거나 압력을 견디지 못하는 용기가 사용되기도 했다.[43][2] 수압을 견디는 용기라도 시간이 지나면서 부식될 수 있다.[43][2]

IAEA-TECDOC-1105 보고서에 따르면, 1946년부터 1993년까지 방사성 폐기물 해양 투기 현황은 다음과 같다.[2]

| 국가 | 투기량 (unit TBq=1012 Bq) | 기간 | 투기 장소와 그 부피 등 비고자료* | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 북극해 | 대서양 | 태평양 | 총 합 | |||

| 38,369 | 0 | 874 | 39,243 | 1959-1992년 | 대서양에 20개 장소, 총 222,000 m3 부피이며 주로 사용후 핵연료 포함(w) 혹은 미포함(w/o) 원자로를 투기했다. 태평양(대부분 동해)에는 12개 장소에서 총 145,000 m3 부피를 투기했다. | |

| 0 | 35,088 | 0 | 35,088 | 1948-82년 | 북대서양에 15개 장소, 용기 갯수는 미상이다. 브리튼 제도 연안 18개 장소에 74,052 톤, 9.4 TBq 이상을 투기 | |

| 0 | 4,419 | 0 | 4,419 | 1969-1982년 | 북대서양 3개 장소에 7,420개 용기 5,321 톤을 투기 | |

| 0 | 2,942 | 554 | 3,496 | 1946-70년 | 중앙, 북서대서양 9개 장소, 멕시코만 2개 장소 등 총 11개 장소에 34,282개 용기, 부피 미상을 투기. 중앙, 북동태평양 18개 장소에 56,261개 용기, 톤수 미상을 투기. | |

| 0 | 2,120 | 0 | 2,120 | 1960-1982년 | 북동대서양 6개 장소에 55,324개 용기, 23,100 톤을 투기. | |

| 0 | 354 | 0 | 354 | 1967-1969년 | 북동대서양 2개 장소에 46,396개 용기, 14,300 톤을 투기. | |

| 0 | 336 | 0 | 336 | 1967-1982년 | 북동대서양 4개 장소에 28,428개 용기, 19,200 톤을 투기. | |

| 0 | 0 | 15.08 | 15.08 | 1955-1969년 | 혼슈 남부 6개 장소에 15차례 3,031개 용기, 606,000 m3을 투기. | |

| 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1959, 61, 69년 | 발트해 1개 장소에 230개 용기, 64 톤을 투기. 북동대서양 1개 장소에 289.5개 용기, 1,080 톤을 투기. | |

| 0.7 | 0 | 2.1 | 2.8 | 1992-93년 | 북극해에 3,066 m3을 투기. 태평양에 6,327 m3을 투기. | |

| 0 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1954-1976년 | 뉴질랜드 동해안 4개 장소에 9개 용기, 0.62 m3을 투기 | |

| 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1967년 | 북동대서양 1개 장소에 480개 용기, 185 톤을 투기. | |

| 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1969년 | 북동대서양 1개 장소에 100개 용기, 45 톤을 투기. | |

| 0 | 0 | 데이터 없음 | 1968-1972년 | 동해 1개 장소에 5차례(추정치) 115개 용기, 45 톤을 투기. | ||

| 총 합 | 38,369 | 45,262 | 1,446 | 85,077 | 보고된 모든 소계의 부피 총합은 982,394 m3이다. | |

| *어떤 국가는 투기한 폐기물의 질량과 부피만 보고하고, 일부 국가는 폐기물의 톤수만 보고했다. 미국의 경우 90,543개 용기의 톤수나 부피를 보고하지 않았다. 대한민국의 경우 데이터를 보고하지 않고 폐기하여 자료를 정확하게 확인할 수 없다. | ||||||

해양 투기된 방사성 폐기물의 총량은 다른 사건들과 비교하면 다음과 같다.[43][2]

- 핵무기 실험으로 발생한 전 세계의 낙진: 2,566,087x1015 Bq[45][5]

- 1986년 체르노빌 원자력 발전소 사고에서 유출된 총 방사선: 12,060x1015 Bq[46][6]

- 2011년 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고에서 유출된 총 방사선: 340x1015에서 780x1015 Bq로 추정 (80%가 태평양에 유입)[47][7]

- 후쿠시마 제1 원자력 발전소에서 해양으로 유출된 오염 냉각수의 총 방사선: 도쿄 전력 추정 4.7x1015 Bq, 일본 원자력안전위원회 추정 15x1015 Bq,[48][8] 프랑스 원자력안전위원회 추정 27x1015 Bq[49][9]

- 모든 해양에서 자연적으로 발생하는 포타슘의 방사선: 14,000,000x1015 Bq[50][10]

- 유리화 고준위 방사성 폐기물 1단위(순 400 kg)의 평균 방사선: 4x1015 Bq (최대 45x1015 Bq)

3. 2. 투기 폐기물 종류와 용기

국제 원자력 기구(IAEA)의 IAEA-TECDOC-1105 보고서는 해양에 투기된 방사성 폐기물을 다음과 같이 구분한다.[43][2]- 액체 폐기물: 별도 용기에 격리하지 않거나, 고형화하지 않은 채 해수에 희석된 경우, 또는 고형화되었더라도 용기에 격리되지 않은 폐기물을 말한다.

- 고체 폐기물: 시멘트나 블랙탑 등으로 고형화하여 금속 용기에 격리된 저준위 폐기물과, 용기에 격리되지 않은 채 투기된 원자력 설비 부품(증기 발생기, 펌프, 원자로 압력 용기 뚜껑 등)을 포함한다.

- 원자로 용기: 핵연료 유무, 손상된 사용 후 핵연료 포함 여부(폴리머로 고형화 또는 특수 용기 격리) 등에 따라 구분한다.

| 폐기물 종류 | 대서양 | 태평양 | 북극해 | 총 합 |

|---|---|---|---|---|

| 연료 없는 원자로 | - | - | 36,876 | 36,876 |

| 연료 있는 원자로 | 1,221 | 166 | 143 | 1,530 |

| 저준위 고체 | 44,043 | 821 | 585 | 45,449 |

| 저준위 액체 | <0.001 | 459 | 765 | 1,223 |

| 총 합 | 45,264 | 1445 | 38,369 | 85,078 |

3. 3. 투기 장소

투기 장소는 IAEA-TECDOC-1105 보고서의 구분에 따라 대서양, 태평양, 북극해로 구분한다.[43] 데이터는 IAEA-TECDOC-1105에서 가져온 것이다.[2]=== 북극해 ===

소련은 주로 노바야제믈랴 제도 동쪽 카라해 해역에 방사성 폐기물을 투기했으며, 바렌츠해에도 비교적 적은 양을 투기했다. 1959년부터 1992년까지 총 20개 장소에 원자로와 사용 후 핵연료를 포함해 총 222,000m3의 폐기물이 투기되었다.[11]

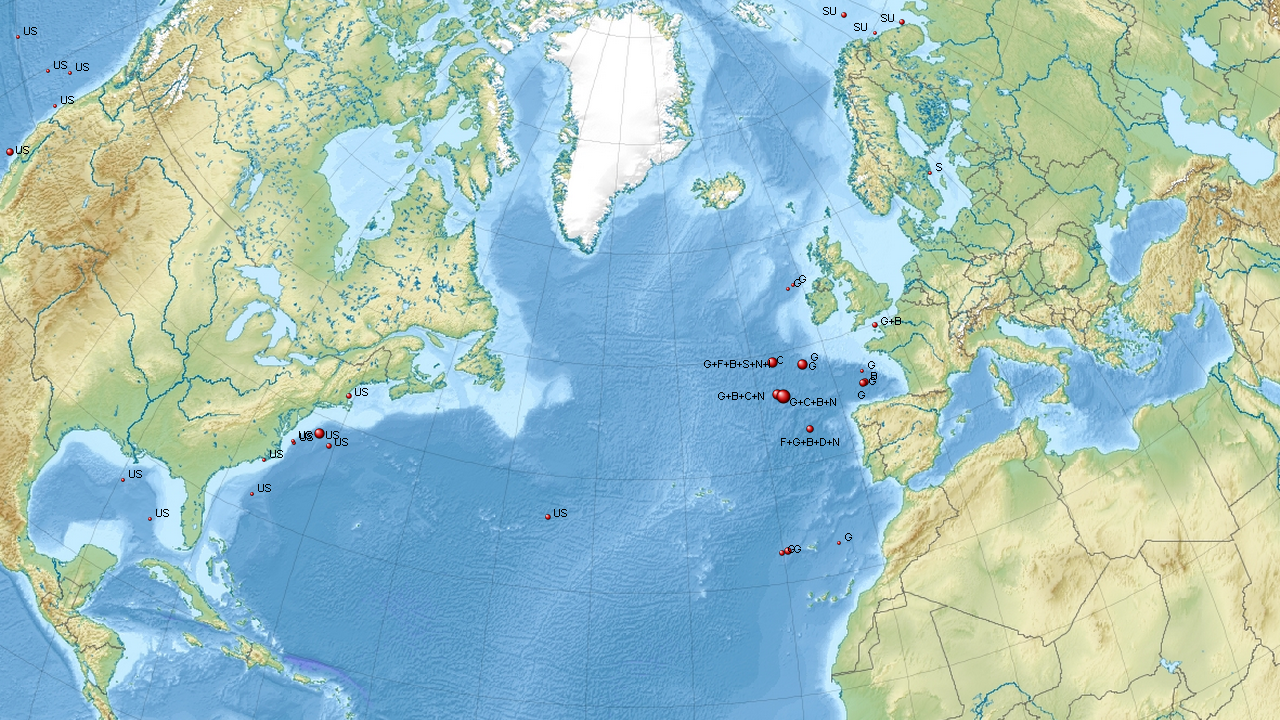

=== 북대서양 ===

1948년부터 1982년까지 북대서양에 방사성 폐기물 해양 투기가 이루어졌다. 대서양에 투기된 방사성 폐기물 중 78%가 영국(35,088 TBq)이며, 스위스(4,419 TBq), 미국(2,924 TBq), 벨기에(2,120 TBq) 순이다. 이 수치에는 침몰한 원자력 잠수함은 포함되지 않았다.

유럽 8개국에서 137,000톤의 방사성 폐기물을 투기했다. 미국은 34,282개 용기의 부피나 톤수를 보고하지 않아 정확한 투기량을 파악할 수 없다. 1948년 이후 영국이, 1982년까지 스위스, 벨기에, 미국, 네덜란드가 투기했다.

=== 태평양 ===

소련은 874 TBq, 미국은 554 TBq, 일본은 606.2 톤, 뉴질랜드는 1 TBq 이상의 방사성 폐기물을 태평양에 투기했다. 일본과 소련이 합쳐 총 751,000 m3 부피의 폐기물을 투기했다. 미국은 56,261개 용기의 부피나 톤수를 보고하지 않았다.[33]

이 수치에는 2011년 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고 이후 발생한 오염수의 태평양 투기는 포함되지 않았다. 이는 국제적인 비난을 받았으며, 특히 한국에서는 일본의 무책임한 행태에 대한 강력한 반발이 있었다.

1994년부터 1995년까지 일본, 대한민국, 러시아의 공동 조사(JAERI-Research 96-049)에 따르면, 동해를 포함한 북서 태평양의 방사능 오염은 현재까지 핵실험에 의한 방사성 낙진 이상의 오염은 관측되지 않았다고 보고되었다. 다른 태평양, 대서양, 북극해의 폐기 지점에서도 각국에 의해 조사가 이루어졌지만, 큰 환경 오염은 보고되지 않았다. 그러나 몇몇 지점에서는 봉입 용기에서 방사성 물질의 누출이 확인되고 있다.[33]

=== 동해 인근 ===

소련은 749 TBq를, 일본은 혼슈 남부 해역에 15.1 TBq를 투기했다.[51]

대한민국은 울릉도 서남서쪽 해역에 약 45톤의 방사성 폐기물을 투기했으나 정확한 자료가 파기되어 방사선량이나 어느 정도로 투기되었는지 알 수 없다. 당시 대한민국이 동해에 투기한 방사성 폐기물로는 서울시 공릉동에 있던 트리가 마크2호에서 나온 저중준위 폐기물이 해당한다.[51] 이는 당시 한국의 미흡한 방사성 폐기물 관리 체계를 보여주는 사례이며, 독재 정권의 무능함을 드러내는 사건으로 평가된다.

1968년~1972년 사이에 콘크리트 드럼통 115개(45톤)를 대한민국 동해안에서 100km 떨어진 북위 37도 20분 동경 130도 44분의 수심 2192미터 지점에 폐기했다. 방사선량에 대한 정보는 없다.

소련은 1966년~1992년 사이에 나홋카 앞바다(6 구역), 사할린 동쪽 앞바다(1 구역), 캄차카 동쪽(2 구역)의 총 9 구역에 투입되었으며, 액체(61회, 12.3만 m3, 456 TBq), 고체(선박, 미봉입 대형 폐기물 등 포함. 152회, 2.2만 m3, 418 TBq)로 총량은 14.5만 m3, 874x1012Bq였다.

러시아는 1992~1993년(구 소련 붕괴 다음 해), 나홋카 앞바다(2 구역), 캄차카 동쪽 앞바다(2 구역)에 총량 9393m3, 2.04x1012Bq의 방사성 폐기물이 투기되었다.

3. 3. 1. 북극해

북극해에서는 소련이 주로 노바야제믈랴 제도 동쪽 카라해 해역에 투기했으며 바렌츠해에도 비교적 적은 양이 투기되었다. 1959년부터 1992년까지 총 20개 장소에 투기되었으며 원자로와 사용 후 핵연료를 포함해 총 222,000m3의 폐기물이 투기되었다.[11]3. 3. 2. 북대서양

북대서양에서는 1948년부터 1982년까지 방사성 폐기물의 해양 투기가 이루어졌다. 대서양에 투기된 방사성 폐기물 중 78%가 영국(35,088 TBq)이며, 그 뒤를 이어 스위스(4,419 TBq), 미국(2,924 TBq), 벨기에(2,120 TBq) 순이다. 이 수치에는 침몰한 원자력 잠수함은 포함되지 않았다.유럽 8개국에서 137,000톤의 방사성 폐기물을 투기했다. 미국은 34,282개 용기의 부피나 톤수를 보고하지 않아 정확한 투기량을 파악할 수 없다. 1948년 이후 영국이, 1982년까지 스위스, 벨기에, 미국, 네덜란드가 투기했다.

방사능으로 나타내면, 대다수(78%)는 영국(35,088TBq)에 의한 것이며, 다음으로 스위스(4,419TBq), 미국(2,924TBq), 벨기에(2,120TBq) 순이다.

3. 3. 3. 태평양

소련은 874 TBq, 미국은 554 TBq, 일본은 606.2 톤, 뉴질랜드는 1 TBq 이상의 방사성 폐기물을 태평양에 투기했다. 일본과 소련이 합쳐 총 751,000 m3 부피의 폐기물을 투기했다. 미국은 56,261개 용기의 부피나 톤수를 보고하지 않았다.[33]이 수치에는 2011년 후쿠시마 제1 원자력 발전소 사고 이후 발생한 오염수의 태평양 투기는 포함되지 않았다.

1994년부터 1995년까지 일본, 대한민국, 러시아의 공동 조사(JAERI-Research 96-049)에 따르면, 동해를 포함한 북서 태평양의 방사능 오염은 현재까지 핵실험에 의한 방사성 낙진 이상의 오염은 관측되지 않았다고 보고되었다. 다른 태평양, 대서양, 북극해의 폐기 지점에서도 각국에 의해 조사가 이루어졌지만, 큰 환경 오염은 보고되지 않았다. 그러나 몇몇 지점에서는 봉입 용기에서 방사성 물질의 누출이 확인되고 있다.[33]

3. 3. 4. 동해 인근

소련은 749 TBq를, 일본은 혼슈 남부 해역에 15.1 TBq를 투기했다.[51]대한민국은 울릉도 서남서쪽 해역에 약 45톤의 방사성 폐기물을 투기했으나 정확한 자료가 파기되어 방사선량이나 어느 정도로 투기되었는지 알 수 없다. 당시 대한민국이 동해에 투기한 방사성 폐기물로는 서울시 공릉동에 있던 트리가 마크2호에서 나온 저중준위 폐기물이 해당한다.[51]

1968년~1972년 사이에 콘크리트 드럼통 115개(45톤)를 대한민국 동해안에서 100km 떨어진 북위 37도 20분 동경 130도 44분의 수심 2192미터 지점에 폐기했다. 방사선량에 대한 정보는 없다.

소련은 1966년~1992년 사이에 나홋카 앞바다(6 구역), 사할린 동쪽 앞바다(1 구역), 캄차카 동쪽(2 구역)의 총 9 구역에 투입되었으며, 액체(61회, 12.3만 m3, 456 TBq), 고체(선박, 미봉입 대형 폐기물 등 포함. 152회, 2.2만 m3, 418 TBq)로 총량은 14.5만 m3, 874x1012Bq였다.

러시아는 1992~1993년(구 소련 붕괴 다음 해), 나홋카 앞바다(2 구역), 캄차카 동쪽 앞바다(2 구역)에 총량 9393m3, 2.04x1012Bq의 방사성 폐기물이 투기되었다.

4. 환경에 끼친 영향

아래의 영향 자료는 IAEA-TECDOC-1105 기준이다.[43]자료는 IAEA-TECDOC-1105에서 가져왔습니다.[2]

북극해러시아와 노르웨이는 1992년부터 1994년까지 공동 탐사단을 조직하여 북극해의 방사성 폐기물 투기장 4곳을 조사했다. 이 조사에서 폐기물 용기 바로 주변에서는 높은 수준의 방사성 핵종이 발견되었으나, 주변 지역의 광범위한 오염은 확인되지 않았다.

동북대서양국제원자력기구(IAEA)는 1977년부터 영국, 스위스, 벨기에, 프랑스, 네덜란드, 스웨덴, 독일, 이탈리아가 방사성 폐기물을 투기한 동북대서양 지역에 대한 연구를 시작했다. 1996년 CRESP 보고서에 따르면, 방사능 물질이 측정 가능한 수준으로 누출되기는 했지만 환경에 미치는 영향은 무시할 수 있는 수준이라고 평가했다.

동북태평양, 미국 서북대서양미국 환경보호청(EPA)과 미국 해양대기청(NOAA)이 이 지역을 모니터링하고 있다. 현재까지 투기 지역에서 채취한 해수, 퇴적물 샘플에서 세슘과 플루토늄 동위원소가 높은 수준으로 함유된 폐기물과 가까운 위치에서 채취한 샘플에서는 높은 수준의 방사능이 발견되었으나 그 외에는 과도한 수준의 방사성 핵종이 발견되지 않았다.

동해와 서북태평양1994-1995년 일본-한국-러시아 공동조사단에서는 동해의 방사능 오염이 주로 전지구적 낙진으로 발생했다고 추정했다. 여기서 소련은 동해에, 일본은 혼슈 남부에 폐기물을 투기했다. 특히, 일본의 이러한 행위는 주변국, 특히 한국의 강력한 반발을 불러일으켰다.

4. 1. 북극해

러시아와 노르웨이는 1992년부터 1994년까지 공동 탐사단을 조직하여 북극해의 방사성 폐기물 투기장 4곳을 조사했다. 이 조사에서 폐기물 용기 바로 주변에서는 높은 수준의 방사성 핵종이 발견되었으나, 주변 지역의 광범위한 오염은 확인되지 않았다.4. 2. 동북대서양

국제원자력기구(IAEA)는 1977년부터 영국, 스위스, 벨기에, 프랑스, 네덜란드, 스웨덴, 독일, 이탈리아가 방사성 폐기물을 투기한 동북대서양 지역에 대한 연구를 시작했다. 1996년 CRESP 보고서에 따르면, 방사능 물질이 측정 가능한 수준으로 누출되기는 했지만 환경에 미치는 영향은 무시할 수 있는 수준이라고 평가했다.4. 3. 동북태평양, 미국 서북대서양

미국 환경보호청(EPA)과 미국 해양대기청(NOAA)이 이 지역을 모니터링하고 있다. 현재까지 투기 지역에서 채취한 해수, 퇴적물 샘플에서 세슘과 플루토늄 동위원소가 높은 수준으로 함유된 폐기물과 가까운 위치에서 채취한 샘플에서는 높은 수준의 방사능이 발견되었으나 그 외에는 과도한 수준의 방사성 핵종이 발견되지 않았다.4. 4. 동해와 서북태평양

1994-1995년 일본-한국-러시아 공동조사단에서는 동해의 방사능 오염이 주로 전지구적 낙진으로 발생했다고 추정했다. 여기서 소련은 동해에, 일본은 혼슈 남부에 폐기물을 투기했다.5. 관련 정책

방사성 폐기물의 해양 투기에 대한 최초 논의는 1958년 해양법에 관한 유엔 협약(UNCLOS)에서 시작되었다.[52] 모든 국가는 방사성 폐기물로 인한 해양 오염을 방지하기 위해 노력하고 국제적인 지침을 따라야 한다는 합의가 이루어졌다.[52] UNCLOS는 방사성 폐기물 투기로 발생하는 문제에 대한 연구를 촉발했다.[52]

1960년대 말부터 1970년대 초까지 매년 수백만 톤의 방사성 폐기물이 해양에 버려졌다.[53] 각국 정부는 해양 오염의 심각성을 인지하고, 1972년 런던 협약을 체결하여 해양 투기에 관한 국제적 규제를 시작했다.[53] 런던 협약은 특정 물질의 해양 투기를 금지하고, 폐기물 처리 관련 국제 규정을 마련하는데 기여했다.[53][54] 또한, 폐기물을 다른 국가로 수출하거나 해양에서 소각하는 행위도 금지했다.[53] 원자력기구와 같은 기관에서도 유사한 규정을 마련했지만, 런던 협약이 방사성 폐기물 정책의 중심적인 국제기구로 역할하고 있다.[52]

1975년 런던 협약 발효로 고준위 방사성 폐기물 해양 투기는 금지되었고, 저준위 방사성 폐기물은 허가제로 규제되었다.[17] 1993년에는 모든 방사성 폐기물에 대해 해양 투기를 인정하지 않는 조치가 확대되었다. 1996년 런던 협약의 새로운 의정서에 의해 해양 투기가 전면 금지되었다.

하지만, 해양 투기 금지 협정이 존재함에도 불구하고, 국가마다 방사성 폐기물 투기 금지 시행 수준이 달라 국제 규정의 효과를 파악하기 어렵다.[53]

6. 해저 처분

해저 처분은 방사성 폐기물을 해저 퇴적물 속에 격리하는 방법으로, 지질학적으로나 인간 활동에 의해 방해받을 가능성이 낮다. 해저 퇴적물은 물로 포화되어 있지만, 별도의 대수층이 없고 물이 통과하지 않으므로 용해된 폐기물의 이동은 밀집된 점토를 통해 확산될 수 있는 속도로 제한된다.[15] 이는 폐기물이 수십 미터의 퇴적물을 통해 확산되는 데 잠재적으로 수백만 년이 걸릴 수 있을 만큼 느리므로, 폐기물이 열린 바다에 도달할 때쯤이면 매우 희석되고 방사성 붕괴될 것이다.[15] 해저의 넓은 지역은 지질학적으로 완전히 비활성 상태인 것으로 여겨지며, 미래에 광범위한 인간 활동이 있을 것으로 예상되지 않는다. 폐기물이 계속 갇혀 있다면, 물은 몇 미터 이내에서 본질적으로 모든 방사선을 흡수한다.[15]

해저에 물질을 퇴적하는 여러 방법이 제안되었는데, 여기에는 콘크리트로 감싸는 것과 영국이 이전에 했던 것처럼, 해저로의 관통 깊이를 높이도록 설계된 어뢰에 넣어서 투하하는 것, 또는 석유 탐사에 사용되는 기술과 유사한 기술로 굴착된 샤프트에 컨테이너를 퇴적하는 것이 포함된다.

이 옵션과 관련된 문제 중 하나는 일단 해저 깊숙이 배치된 폐기물을 필요에 따라 회수하는 것이 어렵다는 것이다. 또한, 해저 저장 시설을 개발, 규제 및 모니터링하기 위한 효과적인 국제적 구조를 구축하는 것은 매우 어려울 것이다.

기술적 및 정치적 고려 사항 외에도, 런던 협약은 방사성 물질의 해상 처분을 금지하고 있으며, 물에 직접 투기된 폐기물과 해저 아래에 매장된 폐기물 사이에 구분을 두지 않는다.[15] 이 협약은 2018년까지 효력을 유지했으며, 그 이후 해저 처분 옵션은 25년 간격으로 재검토될 수 있다.[15]

적절한 컨테이너에 폐기물을 섭입대에 퇴적하는 것도 제안되었다. 여기에서는 폐기물이 판 구조 운동에 의해 지구의 맨틀로 운반되어 희석 및 자연 붕괴를 통해 무해하게 된다. 이 방법에 대해서는 운송 및 처분 중의 취약성, 실제의 판 구조 과정의 불확실성 등 여러 반대가 제기되었다.[15]

7. 일반 폐기물

7. 1. 한국

한국은 1988년부터 오니, 가축 분뇨, 준설 토사 등을 동해와 황해에 해양 투기하기 시작했으며, 1990년에 107만 톤, 2005년에는 993만 톤을 투기했다.[19] 폐기물에서 중금속이 검출되면서 투기 반대 운동이 벌어졌고, 수출한 어패류의 회수 요청[19]으로 인해 대한민국 해양수산부가 감축 계획을 발표했다. 한국 어선들이 바다에 쓰레기를 버리는 것에 대한 비판[20]과 더불어 대한민국 해군 군함에서 발생하는 생활 쓰레기 역시 바다에 버려지는 것으로 밝혀졌다.[20]7. 2. 일본

1950년대, 인구 집중이 하수도 정비를 초과하면서 도시 지역에서 수집된 분뇨는 선박을 이용한 해양 투기 처분이 주류를 이루었다. 당시 도쿄 만 밖 푸른 바다에 펼쳐진 분뇨의 노란 띠가 "황하"라고 불렸다고 한다.[18]분뇨의 해양 투기는 배출원과 배출지 사이의 갈등을 초래했다. 히로시마시와 주변 13개 마을의 사례에서는 고치현 앞바다에 분뇨를 투기해 왔으나, 1975년 고치현에 대해 연간 1400만 엔의 피해 보상금을 지불하기로 결정했다.[18]

이후 하수도 보급과 분뇨 처리 고도화로 인해 분뇨나 하수도·정화조오니의 일시적인 처분이나, 보크사이트에서 알루미늄을 정제하는 과정에서 발생하는 적니를 처분하는 수단으로 소규모로 지속되었다.

런던 협약의 1996년 의정서를 비준하여 국내 법규를 정비하고, 2002년 폐기물 처리법 시행령의 개정과 2007년까지의 유예 기간 종료로 해양 투기는 원칙적으로 폐지되었다.

현재는 해저 준설 토사 등 극히 제한된 것만이 해양 투기를 허용받고 있다.

8. 불법 투기

이탈리아에서는 마피아형 범죄 조직에 의한 핵 폐기물의 불법 투기가 문제시되어 왔다.[38][39] 1980년대부터 확인된 문제로, 주범은 칼라브리아 지방을 본거지로 하는 은드랑게타로 여겨지며, 이탈리아 국내를 비롯해 유럽 각지에서 반입한 방사성 폐기물을 배에 가득 채운 후 배째로 침몰시키는 방법으로 칼라브리아 지방의 주변 해역(지중해 등)을 주로 하는 이탈리아 국내의 해중이나 인도양의 소말리아 앞바다에 투기해 온 것으로 보인다.[40]

2004년에 발생한 2004년 수마트라 지진은 소말리아 해역에 쓰나미를 발생시켰는데, 이때 소말리아 해변에 대량의 핵 폐기물이나 기타 독성이 높은 화학 물질을 포함한 폐기물이나 컨테이너 파편이 밀려오는 사태가 일어났다. 이는 불법 투기된 것으로서 유엔 환경 계획이 이에 대한 보고서를 작성하고 있다.[41]

참조

[1]

간행물

Ocean disposal of radioactive waste: Status report

https://inis.iaea.or[...]

1989

[2]

간행물

TECDOC-1105 “Inventory of radioactive waste disposals at sea” August 1999

http://www-pub.iaea.[...]

IAEA

2011-12-04

[3]

웹사이트

“Storage and Disposal Options”

http://world-nuclear[...]

2011-11-14

[4]

논문

On the presence of plutonium in Madagascar following the SNAP-9A satellite failure

[5]

간행물

"Exposures of the public and workers from various sources of radiation"

http://www.unscear.o[...]

UNSCEAR

[6]

간행물

"Health effects due to radiation from the Chernobyl accident"

http://www.unscear.o[...]

UNSCEAR

[7]

논문

Comparison of the Chernobyl and Fukushima nuclear accidents: A review of the environmental impacts

[8]

간행물

"Earthquake-report 250 (30 October 2011)"

http://www.jaif.or.j[...]

Japan Atomic Industrial Forum Inc(JAIF)

2011-11-12

[9]

뉴스

"Cesium-137 flow into sea 30 times greater than stated by TEPCO report (29 October 2011)"

http://mdn.mainichi.[...]

Mainichi Shimbun

2011-11-12

[10]

웹사이트

"Radiation Information Network's Radioactivity in Nature"

http://www.physics.i[...]

[11]

문서

Although the USSR dissolved in 1991, IAEA reported dumping of USSR in 1992.

[12]

간행물

Analysis of the issues related to sea dumping of radioactive wastes

https://dx.doi.org/1[...]

1987-04-01

[13]

웹사이트

"The Ocean Is Not a Dumping Ground" Fifty Years of Regulating Ocean Dumping

https://www.iisd.org[...]

2022-04-22

[14]

웹사이트

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter

https://www.imo.org/[...]

2022-04-22

[15]

웹사이트

Reports | NWMO

https://www.nwmo.ca/[...]

[16]

웹사이트

欧米諸国の放射性廃棄物海洋投棄

https://atomica.jaea[...]

[17]

웹사이트

INFCIRC/205/Add.1

http://www.iaea.org/[...]

IAEA

[18]

서적

海田史年表『海田町史 通史編』p855

海田町編集

1986-09-10

[19]

간행물

食品安全情報(微生物) No.13 (2012.06.27)

http://www.nihs.go.j[...]

国立医薬品食品衛生研究所

[20]

뉴스

「読者の意見:船のごみ、海洋投棄はやめよう」

https://archive.is/u[...]

朝鮮日報

2017-12-03

[21]

간행물

“Inventory of radioactive waste disposals at sea” (August 1999)

http://www-pub.iaea.[...]

IAEA

2011-11-12

[22]

간행물

“Earthquake-report 250 (30 October 2011)”

http://www.jaif.or.j[...]

日本原子力産業協会 (JAIF)

2011-11-12

[23]

뉴스

Cesium-137 flow into sea 30 times greater than stated by TEPCO: report (29 October 2011)

http://mdn.mainichi.[...]

毎日新聞

2011-11-12

[24]

간행물

“Inventory of radioactive waste disposals at sea” (August 1999)

http://www-pub.iaea.[...]

IAEA

2011-11-12

[25]

웹사이트

わが国の海洋投棄中止にいたる経緯 (05-01-03-11)

https://atomica.jaea[...]

[26]

웹사이트

欧米諸国の放射性廃棄物海洋投棄 (05-01-03-22)

https://atomica.jaea[...]

[27]

웹사이트

Basel Convention website

http://www.basel.int[...]

[28]

문서

旧ソ連崩壊後の92年にも計上あり

[29]

간행물

"Exposures of the public and workers from various sources of radiation"

http://www.unscear.o[...]

UNSCEAR

[30]

간행물

"Health effects due to radiation from the Chernobyl accident"

http://www.unscear.o[...]

UNSCEAR

[31]

간행물

“Earthquake-report 250 (30 October 2011)”

http://www.jaif.or.j[...]

日本原子力産業協会 (JAIF)

2011-11-12

[32]

뉴스

Cesium-137 flow into sea 30 times greater than stated by TEPCO: report (29 October 2011)

http://mdn.mainichi.[...]

毎日新聞

2011-11-12

[33]

간행물

極東の放射性廃棄物投棄海域における環境放射能調査-第1回日韓露共同海洋調査における原研の調査

http://jolissrch-int[...]

[34]

간행물

“Tecdoc_588” p15

http://www-pub.iaea.[...]

IAEA

2011-12-08

[35]

웹사이트

http://www-pub.iaea.[...]

[36]

PDF

福島第一原発放射能汚染水放水に対する抗議

http://www.zengyoren[...]

全国漁業協同組合連合会

[37]

웹사이트

第177回国会 消費者問題に関する特別委員会 第2号(平成23年4月14日(木曜日))

https://www.shugiin.[...]

[38]

뉴스

『地中海に廃棄物満載の船沈める? 伊犯罪組織、30隻以上』

https://web.archive.[...]

47NEWS

2009-09-16

[39]

뉴스

難破船がマフィアによってイタリアに海中投棄された放射性廃棄物を含む可能性

http://www.guardian.[...]

ガーディアン

2009-09-16

[40]

뉴스

放射性廃棄物を満載した船のイタリア海域への投棄で非難を受けるマフィア

http://www.telegraph[...]

데일리・텔레그래프

2009-09-16

[41]

뉴스

波がソマリアに廃棄物を「もたらした」

http://news.bbc.co.u[...]

BBC

2005-05-02

[42]

저널

Ocean disposal of radioactive waste: Status report

https://inis.iaea.or[...]

1989

[43]

간행물

TECDOC-1105 “Inventory of radioactive waste disposals at sea”

http://www-pub.iaea.[...]

IAEA

1999-08

[44]

웹사이트

“Storage and Disposal Options”

http://world-nuclear[...]

World Nuclear Association

2011-11-14

[45]

보고서

"Exposures of the public and workers from various sources of radiation"

http://www.unscear.o[...]

UNSCEAR

[46]

보고서

"Health effects due to radiation from the Chernobyl accident"

http://www.unscear.o[...]

UNSCEAR

[47]

저널

Comparison of the Chernobyl and Fukushima nuclear accidents: A review of the environmental impacts

[48]

보고서

"Earthquake-report 250 (30 October 2011)"

http://www.jaif.or.j[...]

Japan Atomic Industrial Forum Inc(JAIF)

2011-11-12

[49]

뉴스

"Cesium-137 flow into sea 30 times greater than stated by TEPCO report (29 October 2011)"

http://mdn.mainichi.[...]

Mainichi Shimbun

2011-11-12

[50]

웹사이트

"Radiation Information Network's Radioactivity in Nature"

http://www.physics.i[...]

Idaho State University

[51]

뉴스

국내 핵폐기물 동해에 버려…68년부터 5년간

https://www.donga.co[...]

동아일보

1997-10-01

[52]

저널

Analysis of the issues related to sea dumping of radioactive wastes

https://dx.doi.org/1[...]

1987-04-01

[53]

웹인용

"The Ocean Is Not a Dumping Ground" Fifty Years of Regulating Ocean Dumping

https://www.iisd.org[...]

2022-04-22

[54]

웹인용

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter

https://www.imo.org/[...]

2022-04-22

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com