보디다르마

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

보디다르마는 산스크리트어로 "깨달음의 법"을 의미하며, 중국 선종의 초조로 추앙받는 인물이다. 서역 출신으로 추정되며, 5세기에서 6세기 사이에 중국에서 활동했다. 그의 생애와 사상에 대한 다양한 전설이 존재하며, 특히 9년간의 면벽 수행과 혜가와의 일화가 유명하다. 보디다르마는 '이입사행론'을 통해 돈오와 수행의 중요성을 강조했으며, '벽관' 수행법을 제시했다. 그의 가르침은 동아시아 불교에 큰 영향을 미쳤으며, 한국 불교에서는 선종의 초조로 존숭받으며 정혜쌍수, 선교일치 사상에 영향을 주었다. 현대에는 다루마 인형 등 다양한 형태로 그의 사상이 나타나며, 영화의 소재로도 활용되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 팔라바 사람 - 다르마팔라

- 팔라바 사람 - 디그나가

디그나가는 5세기에서 6세기 인도에서 활동한 불교 논리학자이자 철학자로, 인식론 연구, 특히 지각과 추론 분석에 기여했으며, 그의 철학은 인식론을 중심으로 전개되었고 후대에 큰 영향을 미쳤다. - 6세기 철학자 - 보이티우스

보이티우스는 로마 귀족 출신으로 동고트 왕국에서 활동하다 반역죄로 처형되었으며, 옥중에서 저술한 《철학의 위안》을 통해 스콜라 철학에 영향을 미쳤고, 중세 시대에 큰 영향을 준 기독교 순교자이다. - 6세기 철학자 - 위 디오니시우스

위 디오니시우스는 5세기 말에서 6세기 초 활동한 익명의 신플라톤주의 기독교 사상가로, 자신의 저작을 통해 신플라톤주의 영향을 받은 신비주의적 기독교 사상을 전파하여 동서 기독교 사상에 큰 영향을 미쳤으나, 위서 논쟁으로 인해 '위 디오니시우스' 또는 '가짜 디오니시우스'로 불린다.

2. 생애

보리달마에 대한 전설은 많지만, 그 역사적 진실성에 대해서는 많은 의문이 제기되고 있다. 남인도 국왕의 셋째 왕자로 태어나, 반야다라의 법을 얻어 불교의 28대 조사 菩提達磨(보리달마)가 되었다고 전해진다. 하지만 그보다 더 오래된 菩提達磨(보리달마)에 대한 언급은 위 무군부 사마 양현지가 지은 『'''낙양가람기'''』 권1 영녕사 조(547년)에 있으며, 모든 달마 전설은 여기서 시작되었다고도 말해진다.

담림이 전하는 바[36]에 따르면, 보리달마는 서역 남인도에서 국왕의 셋째 왕자로 태어나, 중국에서 활동한 불교 승려이다. 5세기 후반부터 6세기 전반의 인물로, 도선이 전하는 바에 따르면 남북조 시대 송(宋) 시대(늦어도 479년 제(齊) 성립 이전)에 송 경계 남월에 왔다고 한다.[37]

북송 시대 경덕 연간(1004~1007년)에 선자선사 도원이 편찬하고, 선종의 사전으로 권위를 가지게 된 『경덕전등록[38]』에서는 보리달마를 중화오조, 중국 선종의 초조로 여긴다. 이 책에 따르면 석가모니로부터 28대째라고 한다. 남인도 향지 왕의 셋째 왕자로 태어난다.[39] 중국 남쪽으로 건너가 낙양 교외의 숭산소림사에서 면벽 수행을 한다. 확인된 제자로는 도육, 혜가가 있다. 그의 종파는 처음에 능가종(능가경에 따름)이라고 불렸다.

보통 원년(520년), 달마는 바다를 건너 중국에 와서 포교한다. 9월 21일(구력)|9월 21일(10월 18일), 광주에 상륙한다. 당시 중국은 남북조 시대로 나뉘어 있었고, 남조는 량(梁)이 다스리고 있었다. 이 책에서는 남조 량의 무제(武帝)는 불교를 깊이 신앙하고 있었고, 천축에서 온 고승을 기꺼이 맞이하였다. 무제와 달마의 문답은 다음과 같다.

후에 무제는 후회하여 사람을 시켜 달마를 불러오려 했으나 할 수 없었다. thumb 필 ‘달마도’]] 달마는 숭산소림사에서 벽을 향해 9년간 좌선을 계속했다고 전해지지만[40], 이것은 그의 '''벽관'''을 잘못 이해해서 생긴 전설이라는 설도 있다. '''벽관'''은 달마의 종지의 특징을 이루고 있으며, 「벽이 되어 관찰하는 것」, 즉 「벽과 같이 움직이지 않는 경지에서 진리를 관찰하는 선」을 의미한다.

대통 2년 12월 9일(529년1월 4일), 신광이라는 승려가 자신의 팔을 잘라 결의를 보이고 입문을 청했다.[42] 달마는 그의 입문을 허락하고, 이름을 혜가로 고쳤다. 이후 중국에 선종이 퍼져나갔다고 한다.[43]

영안 원년 10월 5일(528년11월 2일), 150세에 입적했다고 한다.[44] 한편 달마의 명성을 시샘한 보리류지와 광통율사에게 독살당했다는 설도 있다.[45][46] 시호는 '''원각대사'''[47]이다.

『경덕전등록』은 달마 사후 도교의 시해와 유사한 후일담을 전한다.[48] 달마의 입적 후 3년, 서역으로 돌아가는 길에 있던 송운이 파미르 고원의 葱嶺(총령)이라는 곳에서 달마를 만났다는 것이다. 그때 달마는 한쪽 신, 즉 신발을 한 짝만 신고 걸어가고 있었고, 송운이 “어디로 가시는가?”라고 묻자 달마는 “인도로 돌아간다”고 대답했다고 한다. 또 “당신의 임금은 이미 돌아가셨다”고 전했다고 한다. 종운은 귀국 후 이 일을 이야기하고 다녔다. 귀국한 송운은 효명제의 승하 소식을 듣게 된다. 효장제가 달마의 무덤을 열게 하자, 관 안에는 한쪽 신만 남아 있었다고 한다.

2. 1. 전설에 나오는 생애

달마는 남인도 천축향지국 왕의 셋째 아들로 태어나 반야다라에게서 가르침을 받고 40년간 수도했다.[54] 470년 무렵 남중국에 와서 선종을 포교했으며, 양 무제와 선문답을 주고받았다는 전설이 있다. 520년 전후에는 북위의 도읍 뤄양에 갔다가 허난성 숭산 소림사에서 좌선 수행에 정진하고, 그 선법(禪法)을 혜가 등에게 전수하였다.달마의 전기에는 불분명한 점이 많다. 염화미소나 서역 28조 전법설 등은 후대에 첨삭된 것으로 보인다. 이러한 전설들은 인도의 어떤 문헌에도 기록이 없고, 중국 대륙 선종 초기 문헌에도 나타나지 않는다.

당나라, 송나라 시대에 선종이 발전하면서 달마의 전기가 추가되고 허구적인 전설이 보완되어, 선종의 제1대 조사로서 달마상이 확립되었다. 양 무제와의 선문답, 혜가가 눈 속에서 팔을 자르고 법을 전수받았다는 이야기, 서역에서 서방으로 돌아가는 보리달마를 만났다는 이야기 등이 대표적이다.

달마가 좌선 수행 중에 졸음을 쫓기 위해 눈꺼풀을 떼어 던져 차나무가 자라났다는 전설도 전해진다.[55]

하지만 달마가 『사권릉가경(四卷楞伽經)』을 중시하고 이입(二入)[56]·4행(四行)[57]을 가르쳤으며, 북위 말기 귀족성을 띤 가람불교와 수행 체험을 도외시한 강설불교(講說佛敎)를 비판하고, 중생의 동일진성(同一眞性)을 믿고 선을 실천하는 수행을 강조한 것은 사실로 인정된다. 그의 제자로는 혜가·도육·승부·담림 등이 있다.

2. 2. 역사상 사실

달마에 대한 여러 이야기는 후대에 선종이 득세하면서 종교적 권위를 위해 꾸며진 것으로, 역사적 근거는 부족하다.[54] 달마라는 이름이 최초로 등장하는 문헌은 5세기 동위(東魏) 양현지가 쓴 《낙양가란기》이다.이 기록에 따르면 달마는 서역에서 온 페르시아 출신의 승려로, 낙양의 아름다운 불탑을 보고 경탄하며 찬탄하였다. 《낙양가란기》의 달마는 경건한 승려이거나, 《능가경》에 통달하고 이입사행(二入四行)[59]이라는 수련법을 강조한 승려로 묘사되어, 선종의 조사(祖師) 달마와는 성격이나 행적이 다르다. 둔황 문헌[60]의 기록에서도 보리달마는 인도 불교에 영향받아 중국에서 발흥한 선종에서 추존하는 보리달마와는 사상과 수행 방법이 전혀 다르다.

달마가 소림사에 머문 시점은 북위 효문제(孝文帝) 즉위 10년(486년)에서 19년(495년) 사이로 추정되지만, 당시 허난성에는 소림사가 존재하지 않았으므로,[61] 달마와 소림사의 연관성은 후대에 만들어진 전설일 가능성이 크다.

2. 3. 게송

달마의 게송으로 전해지는 시는 다음과 같다.[62]내 본시 당나라에 와서

부처님 가르침을 전하여 미혹한 중생을 구하노니

한 꽃에 다섯 잎이 열리어

그 결과가 자연히 이루어지리라.

여기서 '한 꽃'은 6조 혜능이고, '다섯 잎'은 선종오가(禪宗五家)인 위앙종, 임제종, 조동종, 운문종, 법안종을 뜻한다는 설이 있다.

3. 주요 사상

보리달마의 주요 사상으로는 《이입사행론》, 벽관(壁觀), 《능가경》 중시 등이 있다.

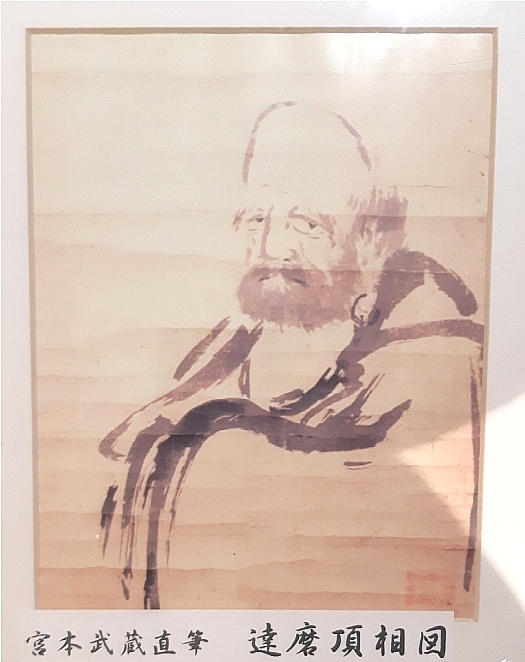

미야모토 무사시가 그린 「달마정상도」에는 달마의 모습이 잘 나타나 있다.

『능가사자기』는 중국어와 티베트어 번역본으로 전해지는데, 티베트어 번역본이 더 오래된 것으로 보인다. 이 기록에는 보리달마가 선종의 초조가 아니라 2조라고 되어 있다. 『능가경』을 번역한 구나바드라가 초조이고, 보리달마는 그의 제자였다고 주장한다. 티베트어 번역본은 8세기 후반이나 9세기 초에 만들어졌을 것으로 추정되므로, 원본 중국어는 그 이전에 쓰여졌을 것이다.[7]

담린(曇林)은 경결(景覺, 683-750)이 713년에서 716년 사이에 쓴 『능가사자기』의 서문에 보리달마를 "서역 남인도에서 온 법의 스승, 브라만 대왕의 셋째 아들"이라고 적었다.

보리달마의 어록으로는 『이입사행론』이 있다. 야나기다 세이잔은 『이입사행론』이 달마에 관한 가장 오래된 어록이자 달마 전설의 원형이며, 달마의 사상을 전한다고 보았다. 돈황 문서를 기반으로 복원된 『달마 이입사행론』에 등장하는 삼장법사는 붓다달마라고 믿어진다. 이부키 아츠시는 『이입사행론』을 정밀 분석하여 이것이 붓다달마의 교설이 아니라 중국인이 쓴 것이라고 보았으며,[49] 나아가 『이입사행론』의 저자가 혜가일 것이라고 추정했다.[50]

3. 1. 이입사행론(二入四行論)

《이입사행론》은 달마의 어록으로 여겨지며, 그의 사상을 이해하는 데 중요한 자료이다.[29] 이입(二入)은 이입(理入)과 행입(行入)을 말하며, 사행(四行)은 보원행(報怨行), 수연행(隨緣行), 무소구행(無所求行), 칭법행(稱法行)을 가리킨다.야나기다 세이잔은 『이입사행론』이 달마에 관한 가장 오래된 어록이며 달마 전설의 원형일 뿐만 아니라 달마의 사상을 전한다고 보았다.[49] 현대 학자들은 현존하는 텍스트 중 보리달마에게 직접 귀속될 수 있는 것은 『이입사행론』(二入四行論, ''Two Entrances and Four Practices'')이 유일하다고 본다.[29]

이 책에서 달마는 법(法)에 이르는 두 가지 "입(入)"을 가르쳤다.[29] 첫째는 궁극의 원리, 즉 참된 본성이나 불성을 직접적으로 깨닫는 돈오이다. 둘째는 네 가지 수행(四行)으로, (1) 모든 고통을 과거 업의 결과로 받아들이는 것, (2) 평정심으로 자신의 처지(境遇)를 받아들이는 것, (3) 탐욕을 버리는 것, (4) 그릇된 생각을 버리고 육바라밀을 수행하는 것이다.[29]

야나기다 세이잔은 첫 번째 "원리의 입"은 돈오 사상을 주창한 도생의 사상에서 유래했으며, 네 가지 수행은 육조 시대의 불교 수행계에서 유행했던 "사념처"를 재해석한 것이라고 보았다.[29]

이부키 아츠시는 『이입사행론』을 정밀 분석하여 이것이 붓다달마의 교설이 아니라 중국인에게만 가능한 것이라고 보았으며,[49] 나아가 『이입사행론』의 저자가 혜가일 것이라고 추정했다.[50]

3. 2. 벽관(壁觀)

담린(曇林)과 도선은 보리달마의 수행법으로 "벽관"(壁觀)을 언급하며,[9] "벽관"을 마음을 고요히 하는 것(安心|안심중국어)과 관련짓는다.『입출이문과 사행』에서는 "벽관"에 대해 다음과 같이 설명한다.

> 망상에서 현실로 돌아서는 자, ''벽을 묵상하는'' 자, 자아와 타자의 부재, 속인과 성인의 일체성을 깨닫고, 경전에도 흔들리지 않는 자는 이치에 완전히 부합하며 말없이 동의한다.

도선은 "대승 벽관의 공덕은 가장 크다"라고 말한다. 이는 역사 기록상 보리달마에게서 비롯된 명상에 대한 최초의 언급이다. 보리달마의 "벽관"이 정확히 어떤 수행이었는지는 불확실하다. 거의 모든 기록에서 정의되지 않은 다양한 명상으로, 또는 좌선(坐禪)과 유사한 좌선의 한 종류로 다루어진다.[10][11]

3. 3. 능가경(楞伽經) 중시

달마는 《능가경》을 중시하여, 제자인 혜가에게 이 경전을 전해주며 "내가 중국 땅을 살펴보니, 이 경전만이 명백하다. 이것을 의지하여 수행한다면, 세상을 넘어설 수 있을 것이다."라고 말했다.[7]《능가경》은 언어에 대한 의존성을 경계하고, "자기실현(self-realization)"의 중요성을 강조하는 경전이다.[14] 모든 이원성을 없애고 모든 구별을 초월하는 내면의 깨달음을 강조하며, 현실을 있는 그대로 통찰할 때 일어나는 "자기실현"을 중시한다. 진리는 자기실현의 상태이며, 구별의 범주를 초월한다고 가르친다.

4. 전설

보리달마에 대한 이야기는 대부분 전설로 전해지며, 역사적 사실과는 차이가 있을 수 있다. 현존하는 가장 오래된 기록은 동위의 양현지가 쓴 《낙양가람기》 권1 영녕사 조(547년)에 나오는 내용이다.

담림의 기록[36]에 따르면, 보리달마는 서역 남천축국 왕의 셋째 아들로 태어나 중국에서 활동한 승려이다. 도선의 기록에 따르면 남북조 시대 송(宋)나라(늦어도 479년 제(齊) 성립 이전)에 중국 남월에 도착했다.[37]

북송 시대 경덕 연간(1004~1007년)에 도원이 편찬한 『경덕전등록』[38]은 보리달마를 중국 선종의 시조로 기록하고 있으며, 석가모니로부터 28대 조사라고 한다. 이 책에 따르면 보리달마는 남천축국 향지 왕의 셋째 아들로 태어났다.[39] 그는 중국으로 건너가 낙양 근처 숭산 소림사에서 면벽 수행을 했고, 도육, 혜가 등의 제자를 두었다. 그의 종파는 처음에는 능가경을 따르는 능가종(楞伽宗)이라고 불렸다.

보리달마는 보통 원년(520년) 10월 18일에 바다를 건너 중국 광주에 상륙했다. 당시 중국은 남북조 시대로, 남쪽은 량(梁)나라가 다스리고 있었다.

thumb 필 ‘달마도’]]

달마대사에 대한 여러 이야기들은 선종(禪宗, Ch'an, Seon, Zen) 전통에서 중요하게 사용되고 있다.

4. 1. 양 무제와의 만남

《벽암록》에 따르면, 보리달마(菩提達磨)는 527년에 불교의 열렬한 후원자였던 양 무제를 만났다.[2]이 일화는 《벽암록》의 첫 번째 공안으로 실렸다.[2]

4. 2. 9년 면벽

달마는 중국 남부에서 소림사로 가 9년 동안 벽을 마주 보고 좌선했다고 전해진다.[1] 이 과정에서 졸음을 쫓기 위해 눈꺼풀을 잘라냈고, 그 자리에서 차나무가 자라났다는 전설이 있다.[2]4. 3. 혜가 단비(慧可斷臂)

달마의 제자가 되기를 원했던 혜가는 달마에게 자신의 결의를 보이기 위해 눈 속에서 자신의 팔을 잘랐다는 전설이 전해진다.[29]5. 계보

초기에는 보리달마를 초조(初祖)로 하는 계보가 확립되지 않았으나, 점차 석가모니불(釋迦牟尼佛)에서 보리달마에 이르는 연속적인 계보가 만들어졌다. 용가현각(永嘉玄覺)의 《증도가(證道歌)》에 따르면, 보리달마는 석가모니불의 제자 마하가섭(摩訶迦葉)으로부터 이어지는 선종의 28번째 조사이다.[43] 《전등록(傳燈錄)》은 이 전승에서 28명의 조사를 제시한다.[38][39]

선종(禪宗)에서의 조사 계보 개념은 5조 홍인(弘忍)의 제자인 법여(法如)의 묘비명에서 유래한다. 『입출양관사행론 장권』과 『고승전』에서는 도유와 혜가만이 보리달마의 제자로 명시적으로 확인된다. 묘비명은 보리달마를 초조로 하는 계보를 제시한다.[17]

6세기에는 유명한 승려들의 전기가 수집되었다. 이러한 장르에서 전형적인 선종 계보가 발전하였다.

최초의 계보는 보리달마로부터 5세대에서 7세대 조사(Patriarchs)에 이르는 계보를 설명하고 있다. 저자에 따라 다양한 기록들이 알려져 있으며, 이는 전승 계보의 차이를 보여준다.

결국, 이러한 계보에 대한 설명은 석가모니불(Śākyamuni Buddha)에서 보리달마에 이르는 연속적인 계보로 발전했다. 석가모니불로부터 이어지는 계보라는 개념은 선불교의 독특한 계보 전통의 기반이 된다.

용가선사(永嘉玄覺, Yongjia Xuanjue)의 《증도가(證道歌, Zhèngdào gē)》에 따르면,[40] 보리달마는 석가모니불의 제자 마하가섭(Mahākāśyapa)을 통해 이어지는 선종의 28번째 조사이다.

마하가섭이 처음으로 전승의 계보를 이끌었고,

서쪽에서 스물여덟 분의 조사가 그를 따랐네.

그 등불은 바다를 건너 이 나라에 전해졌고,

보리달마가 이곳의 첫 번째 조사가 되었네.

그의 가사는 우리 모두가 아는 바와 같이 여섯 조사에게 전해졌고,

그들을 통해 많은 이들이 깨달음의 빛을 보았네.[41]

《경덕전등록(傳燈錄)》은 이 전승에서 28명의 조사를 제시한다.[44][42]

6. 현대적 연구

달마대사는 비판적인 과학적 연구의 대상이 되어 왔으며, 이를 통해 달마대사에 대한 전통적인 이야기에 대한 새로운 시각이 제시되었다.

존 맥레이(John McRae)는 보리달마(Bodhidarma)가 선불교(Chan Buddhism)의 요구에 부합하는 성행록적 과정을 거쳐 형성되었다고 주장한다. 그는 보리달마의 정확한 전기를 작성하는 것은 불가능하다고 본다.

맥레이의 견해는 야나기다(Yanagida)의 견해와 일치한다. 야나기다는 제자 담림의 증언에 큰 역사적 가치를 부여하지만, 동시에 '보리달마 전기의 많은 수수께끼'를 인정한다. 현재의 자료 상태를 고려할 때, 그는 보리달마의 삶에 대한 신뢰할 수 있는 기록을 편찬하는 것이 불가능하다고 생각한다.[2]

몇몇 학자들은 구성된 보리달마의 이미지가 수 세기에 걸친 여러 역사적 인물에 대한 추정되는 역사적 정보의 결합에 의존했다고 제안했다.[3] 역사적 인물로서의 보리달마는 실제로 존재하지 않았을 수도 있다.[1]

7. 한국 불교와 달마

달마대사에 대한 여러 이야기들은 유명한 전설이 되어, 현재까지도 선종(禪宗) 전통에서 사용되고 있다.

선종의 공안 전통에서 보리달마는 중요한 인물로 언급된다. 도겐의 13세기 공안집인 《정혜집》에는 보리달마가 14개의 서로 다른 공안에 언급된다.[20] 무문관에 나오는 임제 혜개의 저서에는 다음과 같은 내용이 있다.

> 수행자가 조주에게 물었다. "조사(즉, 보리달마)께서 서쪽에서 오신 의미는 무엇입니까?" 조주가 말했다. "대웅전 앞의 편백나무."

1245년에 덧붙인 짧은 부록에서는 보리달마에게 귀속되는 모토를 언급한다. "보리달마가 서쪽에서 와서 어떤 말에도 매이지 않고 사람의 마음을 직접 가리키며, 자신의 불성을 보고 부처가 되는 것을 주창했다." 혜가와 보리달마의 전설은 무문관의 41번째 공안에 나온다.

일본에서는 달마의 이미지가 다루마 인형의 영감이 되었는데, 이 인형은 메이와 시대 다카사키에서 행운의 부적이라는 의미로 시작되었다.[21][22] 다카사키의 쇼린잔 다루마사에서는 매년 다루마이치(達磨市)가 열리며, 다루마 인형의 발상지로서 도시를 기념한다. 40만 명이 넘는 사람들이 새로운 인형을 사러 온다.[23] 아이들이 하는 술래잡기의 일본식 버전은 "다루마가 넘어졌다"는 뜻의 "다루마상가 고론다"(達磨さんが転んだ)라고 한다.

1994년 홍콩 영화 《달마대사》(보리달마라고도 함)는 보리달마의 삶에 대한 전설을 무협 영화로 각색했는데, 이는 소림권과의 연관성에서 영감을 일부 얻었다.[26] 2011년 인도 타밀어 공상과학 무협 영화 《7aum Arivu》는 보리달마의 후손을 주인공으로 등장시켜, 고대 승려의 전설적인 기술과 지식을 중심으로 이야기가 전개된다. 이 영화는 특히 보리달마가 중국에 들어왔을 때의 나이에 대한 역사적 부정확성으로 비판을 받았으며, 이 논쟁은 인도의 보리달마 추종자들의 단식 투쟁으로 이어졌다.[27][28]

7. 1. 한국 불교에 대한 기여

달마는 불교의 선(禪) 사상을 중국에 전파한 핵심 인물이며, 이는 혜능(慧能)을 거쳐 임제종(臨済宗)·조동종(曹洞宗) 등의 선종오가로 이어졌다. 이는 한국 불교에도 큰 영향을 주었다. 선종에서는 달마를 "조사(祖師)"라고도 부르며, "조사서래의(祖師西来意)"(달마대사가 서쪽에서 온 이유)는 "불법의 근본적인 의미"를 뜻한다.[1]7. 2. 현대 한국 사회에 미친 영향

달마의 가르침은 현대 한국 사회에서도 여전히 중요한 의미를 지닌다. 그의 선(禪) 사상은 개인의 내면적 성찰과 깨달음을 강조하며, 이는 현대 사회의 복잡성과 스트레스 속에서 정신적인 안정을 추구하는 사람들에게 큰 영감을 주고 있다.달마는 중국에 선종을 전파했으며, 이는 육조 혜능(慧能)을 거쳐 임제종(臨済宗), 조동종(曹洞宗) 등 선종오가로 발전하여 한국과 일본의 종교에 큰 영향을 미쳤다. 선종에서는 달마를 중요하게 여겨 "조사(祖師)"라고 부르며, "조사서래의(祖師西来意)"(달마대사가 서쪽에서 온 이유)는 "불법의 근본적인 의미"를 뜻한다.[20]

달마가 면벽 9년의 참선으로 손발이 썩었다는 전설은 다루마(だるま)라는 장난감을 탄생시켰다. 이 장난감은 '복 다루마'라고 불리며 액막이 물건으로 현재까지도 한국과 일본에서 친숙하게 여겨지고 있다.[21][22]

1989년 한국 영화 《달마가 동쪽으로 간 까닭은?》은 달마가 중국에 선종을 전파했다는 전설에서 제목을 따왔다.[24] 이 영화는 1989년 칸 영화제에서 상영되었고,[25] 미국에서 극장 개봉된 최초의 한국 영화였다.

8. 평가

달마는 불교 선종의 개창자로, 동아시아 불교사에 큰 업적을 남겼다는 평가를 받는다. 그의 사상과 수행법은 한국 불교를 비롯한 동아시아 불교 전통에 깊이 뿌리내리고 있으며, 현대 사회에서도 여전히 중요한 가르침으로 받아들여지고 있다.[36][37][38][39]

그러나 달마에 대한 역사적 기록은 매우 부족하며, 전설적인 요소가 많다는 비판적인 시각도 존재한다.[40][41] 예를 들어, 달마가 남북조 시대 양(梁)나라의 무제와의 문답에서 "공덕이 없다"고 답하거나, 숭산소림사에서 9년간 면벽 수행을 했다는 이야기[42], 신광이라는 승려가 자신의 팔을 잘라 결의를 보였다는 이야기[43] 등은 역사적 사실보다는 전설에 가깝다는 지적이 있다. 달마의 생애와 사상에 대한 현대 학자들의 연구는 이러한 전설을 비판적으로 검토하고, 달마의 진정한 가르침을 밝히는 데 기여하고 있다.

양현지가 지은 『'''낙양가람기'''』에 따르면 달마는 스스로 나이가 150세라고 하며 여러 나라를 두루 다녔다고 한다.[44] 또한 달마의 명성을 시샘한 이들에게 독살당했다는 설도 있다.[45][46]

달마의 가르침은 개인의 내면적 성찰과 깨달음을 중시하는 동시에, 사회적 실천과 연대를 소홀히 하지 않는 균형 잡힌 불교적 삶의 방식을 제시한다는 점에서 중도진보적인 관점에서 긍정적으로 평가할 수 있다. 이는 현대 사회의 개인주의적 경향과 사회적 불평등 문제를 극복하는 데 중요한 시사점을 제공한다.

참조

[1]

웹사이트

Zen Buddhism and Persian Culture

http://iloapp.waalmd[...]

2010-04-19

[2]

서적

Encyclopedia of Buddhism

MacMillan

[3]

서적

Dictionnaire enclyclopédique du Bouddhisme

[4]

논문

The Genealogy of the Pallavas: From Brahmins to Kings

https://journals.equ[...]

2011

[5]

서적

The Silk Road: A New History

Oxford University Press

2012

[6]

백과사전

Martial Arts

MacMillan Reference USA

[7]

서적

Tibetan Zen, Discovering a Lost Tradition

Snow Lion

[8]

웹사이트

OK, Here's the Deal - Lions Roar

https://www.lionsroa[...]

2014-05-13

[9]

웹사이트

Taishō Shinshū Daizōkyō, Vol. 50, No. 2060, p. 551c 06(02)

http://www.cbeta.org[...]

[10]

웹사이트

Denkoroku: Record of the Transmission of Luminosity

http://www.wwzc.org/[...]

White Wind Zen Community

[11]

웹사이트

In The Spirit of Chan

http://www.westernch[...]

2000-10

[12]

서적

The Bodhidharma Anthology: The Earliest Records of Zen

University of California Press

[13]

서적

The Bodhidharma Anthology: The Earliest Records of Zen

University of California Press

[14]

웹사이트

Taishō Shinshū Daizōkyō, Vol. 85, No. 2837, p. 1285b 17(05)

http://www.cbeta.org[...]

[15]

웹사이트

The Committee of Western Bhikshunis

http://www.thubtench[...]

2006-09-18

[16]

웹사이트

WOMEN IN ZEN BUDDHISM: Chinese Bhiksunis in the Ch'an Tradition

http://www.geocities[...]

[17]

서적

Seeing through Zen: Encounter, Transformation, and Genealogy in Chinese Chan Buddhism

University of California Press

[18]

간행물

Some Early Buddhist Texts from Taxila and Peshawar Valley

Lahore SAS

[19]

서적

Bodhidharma: Kata Awal adalah Kata Akhir

Gramedia Pustaka Utama

[20]

서적

The True Dharma Eye: Zen master Dogen's Shobo genzo

https://terebess.hu/[...]

Shambhala Publications

[21]

참고자료

"Omocha": Things to Play (Or Not to Play) with

[22]

참고자료

"Omocha": Things to Play (Or Not to Play) with

[23]

웹사이트

The City of Takasaki

http://www.city.taka[...]

[24]

웹사이트

Why Has Bodhi-Dharma Left for the East?

https://www.allmovie[...]

[25]

웹사이트

Festival de Cannes: Why Has Bodhi-Dharma Left for the East?

http://www.festival-[...]

[26]

웹사이트

REVIEW: Master of Zen (1994)

http://www.kungfucin[...]

Kung Fu Cinema

[27]

웹사이트

Buddhist targets '7aum Arivu' for inaccuracy

https://www.newindia[...]

2012-05-16

[28]

웹사이트

'Facts in 7am arivu are inaccurate'

https://www.newindia[...]

2012-05-16

[29]

논문

Yanagida Seizan's Landmark Works on Chinese Ch'an

1993

[30]

서적

The Ceasing of Notions, an Early Zen Text from the Dunhuang Caves with Selected Comments

Wisdom Publications

[31]

서적

The Bodhidharma Anthology: The Earliest Records of Zen

https://books.google[...]

University of California Press

1999-09-21

[32]

서적

A Dictionary of Chinese Buddhist Terms

http://buddhistinfor[...]

RoutledgeCurzon

[33]

웹사이트

http://www.chinabudd[...]

[34]

서적

洛陽伽藍記/卷一

547

[35]

서적

大正新脩大蔵経 T2060_.50.0551b27

645

[36]

서적

菩提達磨大師略辨大乘入道四行觀 弟子曇琳序

[37]

서적

續高僧傳

[38]

서적

傳燈錄

[39]

서적

續高僧傳

[40]

서적

景徳伝燈録

[41]

웹페이지

坐禅の定義

2019-01-02

[42]

논문

菩提達磨の二入四行説と金剛三昧経

http://repo.komazawa[...]

1955-03

[43]

서적

伝光録

[44]

서적

五灯会元

[45]

서적

正法眼蔵

[46]

서적

伝光録

[47]

서적

禅画を読む

淡交社

2011-03

[48]

서적

菩提達磨伝

[49]

논문

『二入四行論』の成立について

https://doi.org/10.4[...]

日本印度学仏教学会

2006

[50]

논문

『二入四行論』の作者について--「曇林序」を中心に

http://id.nii.ac.jp/[...]

東洋大学文学部

2007-03

[51]

서적

日本戯曲集

https://iss.ndl.go.j[...]

新潮社

1924

[52]

서적

낙양가람기(洛陽伽藍記)

0547

[53]

웹인용

[백성호의 현문우답] 혜가는 왜 칼로 자기 팔을 잘랐나, 달마가 알려준 마음의 정체

https://www.joongang[...]

중앙일보

2021-04-14

[54]

백과사전

글로벌 세계대백과사전

[55]

서적

중국차 이야기

살림출판사

2012

[56]

기타

[57]

기타

[58]

서적

洛陽伽藍記

0500

[59]

기타

[60]

서적

실크로드 사전

창비

2013-10-31

[61]

서적

魏書

[62]

서적

육조단경

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com