사르후 전투

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

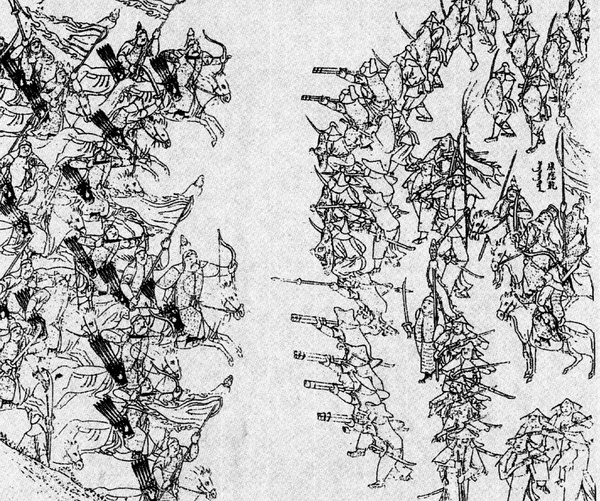

사르후 전투는 1619년 명나라가 후금을 공격하기 위해 파견한 대규모 원정군이 누르하치에 의해 격파된 전투이다. 이 전투에서 명나라는 각 부대의 지휘 불통일과 전략적 실패로 인해 참패하였고, 조선은 명나라의 요청으로 참전했으나 막대한 피해를 입었다. 사르후 전투의 패배로 명나라는 요동 지역을 상실하고 쇠퇴의 길을 걷게 되었으며, 후금은 세력을 확장하여 청나라 건국의 기반을 마련했다. 조선은 친명 정책으로의 전환과 외교적 고립을 겪게 되었고, 결국 정묘호란과 병자호란을 겪으며 삼전도의 굴욕을 겪었다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 배경

전투에 앞서 누르하치는 예허족을 제외한 여진족을 통일하고, 명나라가 여진 부족들의 일에 개입하고 편애한 것에 대해 적대적인 태도를 취했다. 1618년, 그는 명나라에 대한 그의 7대 恨(칠대恨)을 하늘에 선포하고 이후 명나라에 선전포고를 했다. 그는 후순(撫順), 청하(清河) 등 여러 도시를 점령한 후 후퇴했다. 푸순 전투에서 명나라 부총병 장승음(張承蔭)이 사망하자 명나라 조정은 충격에 빠졌다. 1619년, 그는 명나라를 자극하려는 시도로 예허(葉赫)를 공격했다. 명나라는 이에 대응하여 양호가 이끄는 원정군을 파견하여 후금의 수도 허투알라를 사방에서 포위했다.[9]

후금을 통일하고 1616년에 한(汗)으로 즉위하여 후금을 세운 누르하치는 1618년에 명나라에 대해 “7대 恨”을 내세워 선전포고를 하고, 요동에 있는 명나라의 거점인 무순을 공격했다. 명나라에서는 이에 대응하여 양호를 요동 경략에 임명하여 여진 토벌에 나서게 했다.

그러나 명나라 군대는 예산 부족으로 병력 집결에 어려움을 겪었기 때문에, 양호는 병력을 보충하기 위해 후금의 북쪽 이웃인 해서여진의 예허 부족과, 남쪽 이웃인 조선에도 원군을 요청했다. 예허는 여진 통일에 나서는 누르하치와 대립하고 있었기 때문에 이에 응했다. 한편 조선에서는 국왕 광해군이 출병을 꺼렸으나, 앞선 임진왜란에서 종주국인 명나라로부터 구원을 받은 은혜(“재조의 은”)가 있었기 때문에 거절할 수 없어, 도원수 강홍립과 부원수 김경서에게 1만의 병력을 주어 압록강을 건너게 했다.

1619년, 10만 명의 명나라 군대는 전군을 4개의 군단으로 나누어, 네 갈래 길로 누르하치의 본거지 허투알라(Hetu ala, 赫圖阿拉, 흥경)를 포위하듯이 진격을 시작했다. 북로는 개원 총병관 마림이 예허의 원군과 함께 개원에서, 서로는 산해관 총병관 두송이 심양에서 출발하여, 두 군대는 사르후와 무순의 중간 지점인 사르후에서 합류하여 허투알라를 향하는 계획을 세웠다. 또 남로에서는 요동 총병관 이여백이 요양에서 청하를 건너고, 동남로에서는 요양 총병관 유정이 조선군을 거느리고 단동 부근에서 북상하여, 각각 서남과 동남에서 직접 허투알라로 접근했다. 총사령관 양호는 예비 병력과 함께 후방인 심양에 머물면서 전군의 총지휘를 맡았다.

2. 1. 명나라의 누르하치 토벌 작전

1616년 건주 여진을 통일하고 한으로 즉위하여 후금을 일으킨 누르하치는 1618년 명나라에 대해 "7대 恨"을 내걸고 선전 포고를 하고 요동의 명 거점인 무순을 공격했다.[9] 명나라는 양호를 요동 경략으로 임명하고 여진 토벌을 명했다.[9]명군은 예산 부족으로 군사 결집에 시간이 걸렸으므로, 양호는 병력 보충을 위해 후금 북쪽에 접해 있는 예허와 남쪽에 있는 조선에도 원병을 요청했다. 예허는 누르하치와 대립하고 있었기 때문에 이에 응했다. 조선 국왕 광해군은 출병을 꺼렸지만, 임진왜란 때 명에 도움을 받은 일이 있어, 도원수 강홍립에게 1만 병력을 주어 압록강을 넘게 했다.

1619년 10만 명군은 4개 군단으로 나누어 누르하치의 본거지 허투알라를 포위하기 위해 진격을 시작했다. 북로는 개원 총병관 마림이 예허 원군과 함께 개원에서, 서로는 산해관 총병관 두송이 심양에서 출발하여 사르후에서 합류하여 허투알라로 진격했다. 남로에서 요동 총병관 이여백이 요양에서 청하를 넘어 진격했고, 동로에서 요양 총병관 유정이 조선 군대를 대동하고 단동 부근에서 북상하여 각각 서남과 동남에서 직접 허투알라로 진격했다. 총사령관 양호는 예비 병력과 함께 후방인 심양에서 전군을 총지휘 하였다.

2. 2. 명나라의 원병 요청과 조선의 참전

후금을 통일하고 1616년에 한으로 즉위하여 후금을 세운 누르하치는 1618년에 명나라에 대해 “7대 恨”을 내세워 선전포고를 하고, 요동에 있는 명나라의 거점인 무순을 공격했다.[9] 명나라는 양호를 요동 경략에 임명하여 여진 토벌에 나서게 했다.그러나 명나라 군대는 예산 부족으로 병력 집결에 어려움을 겪었기 때문에, 양호는 병력을 보충하기 위해 후금의 북쪽 이웃인 해서여진의 예허 부족과, 남쪽 이웃인 조선에도 원군을 요청했다. 예허는 여진 통일에 나서는 누르하치와 대립하고 있었기 때문에 이에 응했다. 한편 조선에서는 국왕 광해군이 출병을 꺼렸으나, 앞선 임진왜란에서 종주국인 명나라로부터 구원을 받은 은혜(“재조의 은”)가 있었기 때문에 거절할 수 없어, 도원수 강홍립과 부원수 김경서에게 1만의 병력을 주어 압록강을 건너게 했다.[9]

1619년, 10만 명의 명나라 군대는 전군을 4개의 군단으로 나누어, 네 갈래 길로 누르하치의 본거지 허투알라(Hetu ala, 赫圖阿拉, 흥경)를 포위하듯이 진격을 시작했다.

3. 명나라의 군대 편성

총사령관 양호는 예비 병력과 함께 후방인 심양에서 대기하면서 전군을 총지휘하였고, 10만의 명군은 전군을 4개의 군단으로 나누어 네 곳으로 누르하치의 본거지 허투알라를 포위하기 위해 진격을 하게 했다.

3. 1. 좌측 북로군

북로군은 개원 총병관 마림이 예허의 원군과 함께 개원에서 출발하여 허투알라와 무순의 중간에 있는 사르후에서 합류하여 허투알라를 목표로 진격했다. 서로 군대가 서쪽 루트에서 패했다는 소식을 접한 마림은 더욱 신중해졌다. 그는 자신의 군대를 두 부대로 나누고, 두송의 군대 잔여병력, 주로 보급부대와 함께 향가연(Xiangjiayan, 사양기연 Siyanggiyan)에 대포와 참호로 보호되는 세 개의 요새화된 진영을 구축했다.누르하치는 마림의 진영에 병력을 집중시켰다. 그는 먼저 기병 부대를 파견하여 방어 시설을 정찰하게 했다. 그런 다음 누르하치는 자신의 군기를 이끌고 명나라 진영을 포위하여 기습 공격을 가하는 동안 1,000명의 보병에게 적의 화력을 유인하도록 명령했다. 누르하치의 군기의 속도가 너무 빨라 마림의 포병은 진(Jin)군이 다가오기 전에 한 번의 일제사격만 할 수 있었다. 명나라 군대는 혼란에 빠졌고 진나라 기병에 의해 무참히 살육당했다. 후위는 판종연과 그의 요하(Yihe, 여진) 동맹군의 지휘 아래 반격을 시도했지만 소용없었고, 군의 사기는 꺾였다. 마림은 그의 군대의 절반이 사살되거나 포로로 잡히는 가운데 탈출했다. 다른 두 개의 진영도 잇따라 함락되었다.

3. 2. 좌측 서로군

산해관 총병관 두송이 심양에서 출발하여, 양군은 허투알라와 무순의 중간에 있는 사르후(薩爾滸, Sarhu)에서 합류하여 허투알라를 목표로 진격했다. 두송의 군대는 2월 29일 밤 횃불을 밝히고 심양에서 서쪽으로 출발했다. 그는 3월 2일에 야구문에 도착하라는 명령을 받았기에 다음 날 100리 떨어진 부순에 도착하여 방비가 허술한 도시를 점령했다. 두송의 군대는 눈 때문에 지체되어 부순에 며칠 머물렀지만, 두송은 조급해져 불리한 상황에도 불구하고 10일 후 군대를 이끌고 출발했다.훈강에 도착했을 때, 여진족은 이미 강 건너편에 방어 시설을 구축해 놓았다. 두송은 야영을 하라는 조언을 받았지만 거절하고 1만 명의 병사를 이끌고 강을 건너 여진족의 방어선을 공격했고, 2만 명의 병사와 포병대, 수송대는 강 건너편에 남겨두었다. 어떤 기록에서는 그날 밤 그의 판단력이 술에 취해 흐려졌다고 비난한다. 강을 건너기 전에 갑옷을 착용하라는 요청을 받았지만, 그는 수년간 군에 있었지만 갑옷을 입어본 적이 없어 무게를 모른다며 거절하고 강을 건넜다. 그의 군대가 강 중간에 이르렀을 때, 누르하치는 그의 부하들에게 미리 준비해 둔 둑을 무너뜨리라고 명령했고, 두송의 병사들은 물살을 피하기 위해 장비를 버려야 했다. 포병대와 수송대를 담당하는 지휘관은 두송의 뒤를 따라 강을 건너는 것을 조율해야 했지만, 강물의 격류 때문에 거부했다.

그날 밤, 두송은 그의 군대를 두 개의 진영으로 나누었다. 하나는 사르후 산 고개에, 다른 하나는 길림 절벽에 진을 쳤다. 누르하치는 그의 아들 홍타이지와 다이산에게 각각 한 개의 기를 주어 길림 절벽에서 두송을 붙잡아 두게 하고, 자신은 6개의 기를 이끌고 사르후 진영을 공격했다.

사르후 진영은 여진족의 초기 공격을 막아냈지만, 적을 추격하는 과정에서 매복에 걸려 강으로 몰렸다. 명나라의 소총병들은 대열을 재정비하고 총을 발사하려 했지만, 여진족 기병의 측면 공격을 받아 대열이 붕괴되고 사기가 꺾였다.

누르하치는 모든 병력을 두송의 진영에 집중시켜 포위 공격을 가했다. 두송의 군대는 완전히 포위되었고, 그들의 화기는 오히려 적에게 그들의 위치를 더욱 명확하게 드러낼 뿐이었다. 두송과 다른 두 명의 장군 왕훤과 조맹린은 강 근처 고지점을 확보하려다 전투 중 사망했다. 두송은 누르하치의 13번째 아들 라이무가 쏜 화살에 맞아 죽었다고 전해진다. 여진족은 흩어진 명나라의 잔여 병력을 20리 동안 추격한 후 재정비하여 대열을 형성했다. 그런 다음 향가연에서 마림의 군대와 대치하기 위해 출발했다.

3. 3. 우측 동로군

유정이 이끄는 명나라 군대는 강홍립이 이끄는 조선 군대와 함께 단동 부근에서 북상하여 허투알라로 진격했다.[5] 양호는 후퇴와 재편성을 명령했지만, 유정은 그 명령을 받지 못했다.누르하치는 4,000명의 군사를 이끌고 허투알라로 돌아와 휴식을 취했다.

명나라 군대가 주로 산길을 따라 이동하고 있었기에, 후금은 유정이 이끄는 부대를 공격하기로 결정했다. 유정은 후금 선발 정찰병들을 물리치고 세 개의 요새를 함락하고 두 명의 후금 장군을 사살했으며, 후금 측에 3,000명의 사상자를 냈다.[5]

출발 전 누르하치는 군대 일부에게 명나라 군인으로 변장하여 유정의 수행원에 섞이도록 명령했다. 그의 첩자들은 두송의 사자로 가장하여 유정에게 두송이 이미 허투알라에 빠르게 접근하고 있으니 속력을 내라고 하는 거짓 편지를 전달했다. 유정은 속아넘어가 군대의 속도를 높였고, 그 결과 부대는 협곡 깊숙이 진격하면서 결속력을 잃었다.

유정은 허투알라에서 60리(약 30km) 떨어지지 않은 아부달리 고개에서 매복 공격을 받았다. 그의 군대는 다이산의 공격을 받아 첫 번째 돌격을 막아냈지만, 홍타이지의 두 번째 돌격에 의해 와해되었다. 홍타이지의 군대는 약 3,000명의 절강 군과 7,000명이 넘는 묘족 군을 사살하는 등 큰 피해를 입혔다. 유정은 여러 명의 후금 군인을 직접 죽인 후 전투에서 사망했다.

1만 명의 조총병과 3,000명의 궁수로 구성된 조선군은 강풍으로 인해 어려움을 겪었다. 조선 궁수들은 후금과 명나라 사이에서 중립 정책을 유지하고자 했기 때문에 화살촉이 없는 화살을 발사했다. 그러나 조총병들은 동맹군이 항복할 때까지 싸웠다. 조선군 지휘관 강홍립은 남은 병사들과 함께 항복했다.

3. 4. 우측 남로군

요동 총병관 이여백은 요양에서 청하를 넘어 진격했다. 이여백은 명나라 국경을 넘어 철군하라는 명령을 받고 군대를 철수시켰는데, 소규모 후금 기병대의 공격으로 수백 명의 사상자만 발생했다. 명나라 관리들은 이여백이 누르하치와의 개인적인 관계 때문에 표적이 되지 않았다고 주장했고, 이후 이 주장으로 그를 재판에 회부했다. 그는 재판 전에 자살했다. 이여백과 누르하치는 모두 이여백의 아버지인 이성량과 관계가 있었다.4. 전투 과정

1619년 3월 1일, 두송의 서로군은 눈 때문에 진군이 지연되어 사르훠 근처에 도착했다. 사르훠(薩爾滸, Sarhū/ᠰᠠᡵᡥᡡmnc) 및 자이퍈(界凡, Jaifiyan/ᠵᠠᡳᠶᠸᡳᠶᠠᠠmnc)에서 후금군이 성을 쌓고 있는 것을 본 두송은 마림군의 도착을 기다리지 않고 2월 29일 사르후 앞의 혼하를 건너 사르후 산 공격을 개시했다. 병력이 더 많았던 두송군은 사르후 산을 즉시 점령하고 25,000명의 병력 중 10,000명을 수비를 위해 남겨두고, 나머지 주력 15,000명을 자이퍈 산 공격에 투입했다.

한편, 주력군과 함께 허투 알아에 있었던 누르하치는 명군 도착 소식을 듣고 바로 사르후를 향해 출발하여 저녁에 사르후 남쪽에 도착했다. 누르하치는 8기(8군단)로 구성된 후금군 주력 중 2기를 자이퍈의 적 주력에 대한 견제로 파견하는 한편, 자신은 6기의 군단을 이끌고 땅거미를 타고 사르훠에 육박했다.

사르훠를 지키는 명군은 적군이 기린 하다 수비대와 합류하여 자이퍈으로 향한다고 생각했기 때문에 완전히 기습을 받은 형태가 되어, 혼란과 어둠으로 인해 화력을 거의 살리지 못한 채 접근전에 의해 괴멸 당했다. 후방 부대의 괴멸로 자이퍈에 있는 명군 주력은 동요를 했고, 견제를 위해 파견된 2기의 기린 하다 수비대와 사르훠에서 전진한 후금군 주력 6기의 군사에 의해 세 방향에서 공격을 받았다. 결국 속수무책으로 괴멸당하고, 두송과 휘하의 주요 장령들은 전사했다.

누르하치는 그의 아들 홍타이지와 다이산에게 각각 한 개의 기를 주어 길림 절벽에서 두송을 붙잡아 두게 하고, 자신은 6개의 기를 이끌고 사르후 진영을 공격했다. 명나라 소총병들은 대열을 재정비하고 총을 발사하려 했지만, 여진족 기병의 측면 공격을 받아 대열이 붕괴되고 사기가 꺾였다.

누르하치는 모든 병력을 두송의 진영에 집중시켜 포위 공격을 가했다. 두송의 군대는 완전히 포위되었고, 그들의 화기는 오히려 적에게 그들의 위치를 더욱 명확하게 드러낼 뿐이었다. 두송은 누르하치의 13번째 아들 라이무가 쏜 화살에 맞아 죽었다고 전해진다.

서로의 군대가 서쪽 루트에서 패했다는 소식을 접한 마림(馬林)은 더욱 신중해졌다. 그는 자신의 군대를 두 부대로 나누고, 두송(杜松)의 군대 잔여병력, 주로 보급부대와 함께 향가연(Xiangjiayan, 사양기연 Siyanggiyan)에 대포와 참호로 보호되는 세 개의 요새화된 진영을 구축했다.

누르하치(Nurhaci)는 마림의 진영에 병력을 집중시켰다. 그는 먼저 기병 부대를 파견하여 방어 시설을 정찰하게 했다. 그런 다음 누르하치는 자신의 군기를 이끌고 명나라 진영을 포위하여 기습 공격을 가하는 동안 1,000명의 보병에게 적의 화력을 유인하도록 명령했다. 명나라 군대는 혼란에 빠졌고 진나라 기병에 의해 무참히 살육당했다. 후위는 판종연(潘宗言)과 그의 요하(Yihe, 여진) 동맹군의 지휘 아래 반격을 시도했지만 소용없었고, 군의 사기는 꺾였다. 마림은 그의 군대의 절반이 사살되거나 포로로 잡히는 가운데 탈출했다. 다른 두 개의 진영도 잇따라 함락되었다.

사르훠 전투의 실연은 심양 동쪽 교외에 있는 기반산 국제관광구의 선양 세계박람회회 공원(2006년 중국 심양 세계원예박람회의 회장 뒤)에서 볼 수 있다.

1619년 3월 2일, 두송군의 괴멸 소식을 들은 마림군은 상간하다(尚間崖)로 후퇴하여 참호를 파고, 대포를 거취시켜 후금군의 공격에 대비했다.

후금군은 명군의 화기에 대한 대책으로 말을 타지 않은 병사가 참호를 돌파하고, 그 뒤를 기병이 공격하는 전법을 내놓았으며, 이 전투에서도 그 전략을 취하려고 했다. 그러나 상간하다에 도착한 누르하치가 이끄는 후금군 본대가 고지를 점령하고 명군의 참호를 위에서 공격하였고, 명군은 이를 방어를 하면서 후금군을 공격했다. 이후 후금군이 기마대로 공격을 감행하여 난전이 되었지만, 마림과 불화를 겪던 반종안을 사령관으로 하는 명군의 후방 부대는 마림의 본대에 구원부대를 보내지 않았고 곧 마림은 패주했다.

이어 반종안의 진을 공격한 후금군은 말을 타지 않은 병사들이 적의 화기를 제거한 후에 기병을 돌격시켜 반종안도 패주를 시켰다. 마림과 반종안의 패전 소식을 들은 예허 원군은 후금군과 전투를 포기하고 자국으로 철수했다.

1619년 3월 2일 유정군은 허투알라 남쪽을 방어하는 후금의 수비대를 격파하고 북진을 계속했다. 이 정보를 얻은 누르하치는 사르후 방면에서 북로 군과 싸우고 있던 후금군을 재집결하여 허투알라로 돌아가는 유정군을 맞아 차남 다이샨(代善)이 이끄는 주력을 파견했다.[10] 3월 4일, 유정군은 허투알라 남쪽, ‘아부달리’(阿布達裡)라는 지점에서 다이샨 군과 조우하여 즉시 진을 고착시켰다.[10] 다이샨은 그의 동생 홍타이지(8남), 그리고 별동대를 이끌고 유정의 후방에 있던 누르하치의 부장 다르한 희야와 함께 세 방향에서 유정의 진지를 포위, 공격하여 명군을 괴멸시켰고, 유정과 명나라 장수들은 화약더미에 불을 붙여 자폭했다.

부차 전투는 현재의 환런 만족 자치현에서 벌어졌다. 다이샨이 이끄는 후금군은 홍타이지를 선봉으로 하여 부차에 있던 조선군과 명나라 유정군 후방 부대를 공격했다. 당시 조선군과 명나라 유정군 후방 부대는 자금 부족으로 유정의 주력보다 늦게 출발하여 부차에 머물고 있었다.[13]

조선군의 강홍립은 조총과 장창으로 방어선을 구축했으나, 강한 역풍으로 인해 화기의 연기에 시야를 빼앗겼다. 그 틈을 타 후금군 기병이 돌격하여 조선군 선봉부대를 돌파하였고, 이 과정에서 좌영을 방어하던 조선군 장수 김응하가 전사하였다.[13] 명군도 큰 피해를 입었으며, 밤이 되자 조선군 중영 본영 5,000명만이 고립되어 포위되었다. 결국 굶주림에 지친 강홍립과 조선군은 남은 병력을 이끌고 누르하치에게 항복했다.[13] 조선군의 투항 소식을 접한 명군 장교는 자살했고, 이로써 동남로군은 소멸했다.

정조는 이 전투를 《심하전투》(深河戰役)라고 언급했으며[14], 전사한 김응하는 충무공이라는 시호를 추서받았고, 명나라 신종 황제는 그를 요동백에 추서했다.[14]

4. 1. 사르후 전투

1619년 3월 1일, 두송의 서로군은 눈 때문에 진군이 지연되어 사르훠 근처에 도착했다. 사르훠(薩爾滸, Sarhū/ᠰᠠᡵᡥᡡmnc) 및 자이퍈(界凡, Jaifiyan/ᠵᠠᡳᠶᠸᡳᠶᠠᠠmnc)에서 후금군이 성을 쌓고 있는 것을 본 두송은 마림군의 도착을 기다리지 않고 2월 29일 사르후 앞의 혼하를 건너 사르후 산 공격을 개시했다. 병력이 더 많았던 두송군은 사르후 산을 즉시 점령하고 25,000명의 병력 중 10,000명을 수비를 위해 남겨두고, 나머지 주력 15,000명을 자이퍈 산 공격에 투입했다.한편, 주력군과 함께 허투 알아에 있었던 누르하치는 명군 도착 소식을 듣고 바로 사르후를 향해 출발하여 저녁에 사르후 남쪽에 도착했다. 누르하치는 8기(8군단)로 구성된 후금군 주력 중 2기를 자이퍈의 적 주력에 대한 견제로 파견하는 한편, 자신은 6기의 군단을 이끌고 땅거미를 타고 사르훠에 육박했다.

사르훠를 지키는 명군은 적군이 기린 하다 수비대와 합류하여 자이퍈으로 향한다고 생각했기 때문에 완전히 기습을 받은 형태가 되어, 혼란과 어둠으로 인해 화력을 거의 살리지 못한 채 접근전에 의해 괴멸 당했다. 후방 부대의 괴멸로 자이퍈에 있는 명군 주력은 동요를 했고, 견제를 위해 파견된 2기의 기린 하다 수비대와 사르훠에서 전진한 후금군 주력 6기의 군사에 의해 세 방향에서 공격을 받았다. 결국 속수무책으로 괴멸당하고, 두송과 휘하의 주요 장령들은 전사했다.

누르하치는 그의 아들 홍타이지와 다이산에게 각각 한 개의 기를 주어 길림 절벽에서 두송을 붙잡아 두게 하고, 자신은 6개의 기를 이끌고 사르후 진영을 공격했다. 명나라 소총병들은 대열을 재정비하고 총을 발사하려 했지만, 여진족 기병의 측면 공격을 받아 대열이 붕괴되고 사기가 꺾였다.

누르하치는 모든 병력을 두송의 진영에 집중시켜 포위 공격을 가했다. 두송의 군대는 완전히 포위되었고, 그들의 화기는 오히려 적에게 그들의 위치를 더욱 명확하게 드러낼 뿐이었다. 두송은 누르하치의 13번째 아들 라이무가 쏜 화살에 맞아 죽었다고 전해진다.

서로의 군대가 서쪽 루트에서 패했다는 소식을 접한 마림(馬林)은 더욱 신중해졌다. 그는 자신의 군대를 두 부대로 나누고, 두송(杜松)의 군대 잔여병력, 주로 보급부대와 함께 향가연(Xiangjiayan, 사양기연 Siyanggiyan)에 대포와 참호로 보호되는 세 개의 요새화된 진영을 구축했다.

누르하치(Nurhaci)는 마림의 진영에 병력을 집중시켰다. 그는 먼저 기병 부대를 파견하여 방어 시설을 정찰하게 했다. 그런 다음 누르하치는 자신의 군기를 이끌고 명나라 진영을 포위하여 기습 공격을 가하는 동안 1,000명의 보병에게 적의 화력을 유인하도록 명령했다. 명나라 군대는 혼란에 빠졌고 진나라 기병에 의해 무참히 살육당했다. 후위는 판종연(潘宗言)과 그의 요하(Yihe, 여진) 동맹군의 지휘 아래 반격을 시도했지만 소용없었고, 군의 사기는 꺾였다. 마림은 그의 군대의 절반이 사살되거나 포로로 잡히는 가운데 탈출했다. 다른 두 개의 진영도 잇따라 함락되었다.

사르훠 전투의 실연은 심양 동쪽 교외에 있는 기반산 국제관광구의 선양 세계박람회회 공원(2006년 중국 심양 세계원예박람회의 회장 뒤)에서 볼 수 있다.

4. 2. 상간하다 전투

1619년 3월 2일, 두송군의 괴멸 소식을 들은 마림군은 상간하다(尚間崖)로 후퇴하여 참호를 파고, 대포를 거취시켜 후금군의 공격에 대비했다.후금군은 명군의 화기에 대한 대책으로 말을 타지 않은 병사가 참호를 돌파하고, 그 뒤를 기병이 공격하는 전법을 내놓았으며, 이 전투에서도 그 전략을 취하려고 했다. 그러나 상간하다에 도착한 누르하치가 이끄는 후금군 본대가 고지를 점령하고 명군의 참호를 위에서 공격하였고, 명군은 이를 방어를 하면서 후금군을 공격했다. 이후 후금군이 기마대로 공격을 감행하여 난전이 되었지만, 마림과 불화를 겪던 반종안을 사령관으로 하는 명군의 후방 부대는 마림의 본대에 구원부대를 보내지 않았고 곧 마림은 패주했다.

이어 반종안의 진을 공격한 후금군은 말을 타지 않은 병사들이 적의 화기를 제거한 후에 기병을 돌격시켜 반종안도 패주를 시켰다. 마림과 반종안의 패전 소식을 들은 예허 원군은 후금군과 전투를 포기하고 자국으로 철수했다.

4. 3. 아부달리 전투

1619년 3월 2일 유정군은 허투알라 남쪽을 방어하는 후금의 수비대를 격파하고 북진을 계속했다. 이 정보를 얻은 누르하치는 사르후 방면에서 북로 군과 싸우고 있던 후금군을 재집결하여 허투알라로 돌아가는 유정군을 맞아 차남 다이샨(代善)이 이끄는 주력을 파견했다.[10] 3월 4일, 유정군은 허투알라 남쪽, ‘아부달리’(阿布達裡)라는 지점에서 다이샨 군과 조우하여 즉시 진을 고착시켰다.[10] 다이샨은 그의 동생 홍타이지(8남), 그리고 별동대를 이끌고 유정의 후방에 있던 누르하치의 부장 다르한 희야와 함께 세 방향에서 유정의 진지를 포위, 공격하여 명군을 괴멸시켰고, 유정과 명나라 장수들은 화약더미에 불을 붙여 자폭했다.4. 4. 부차 전투 (심하 전투)

부차 전투는 현재의 환런 만족 자치현에서 벌어졌다. 다이샨이 이끄는 후금군은 홍타이지를 선봉으로 하여 부차에 있던 조선군과 명나라 유정군 후방 부대를 공격했다. 당시 조선군과 명나라 유정군 후방 부대는 자금 부족으로 유정의 주력보다 늦게 출발하여 부차에 머물고 있었다.[13]조선군의 강홍립은 조총과 장창으로 방어선을 구축했으나, 강한 역풍으로 인해 화기의 연기에 시야를 빼앗겼다. 그 틈을 타 후금군 기병이 돌격하여 조선군 선봉부대를 돌파하였고, 이 과정에서 좌영을 방어하던 조선군 장수 김응하가 전사하였다.[13] 명군도 큰 피해를 입었으며, 밤이 되자 조선군 중영 본영 5,000명만이 고립되어 포위되었다. 결국 굶주림에 지친 강홍립과 조선군은 남은 병력을 이끌고 누르하치에게 항복했다.[13] 조선군의 투항 소식을 접한 명군 장교는 자살했고, 이로써 동남로군은 소멸했다.

정조는 이 전투를 《심하전투》(深河戰役)라고 언급했으며[14], 전사한 김응하는 충무공이라는 시호를 추서받았고, 명나라 신종 황제는 그를 요동백에 추서했다.[14]

5. 결과 및 영향

명군은 여러 장수가 서로 협력하지 못하고, 후금에게 각개격파 당하는 전략적 실수를 저질렀다.[15] 임진왜란 당시 조선을 지원했던 명나라의 요청으로 조선 역시 13,000명의 병력을 파병했으나, 주요 지휘관과 많은 병력이 전사하고 5,000여 명만이 청나라에 투항했다.[15] 이 전투의 패배로 명군은 요동에서 후금에게 밀려 개원, 선양, 요양을 잇달아 상실했다.[15] 명나라 조정은 양호를 파면하고 웅정필을 요동에 배치했다.

1619년 4월 2일, 명나라에 투항한 조선군 사령관 강홍립은 명나라를 숭상하는 조선 신하들의 압력으로 관직을 잃었다.[15] 광해군은 강홍립과 그의 가족을 구금하라는 신하들의 요구에도 불구하고 그를 보호했다.[16] 1620년에는 강홍립이 귀국하면 그를 명나라로 압송해야 한다는 주장까지 나왔다.[17] 강홍립은 청나라에 조선의 상황을 알렸다.

1620년 명나라 만력제가 사망하고 태창제가 즉위했으나 곧 독살당했으며, 천계제가 새로운 황제가 되었다. 1621년 후금은 명군을 만주에서 몰아내고 선양을 점령하여 수도로 삼았다.

1623년 인조반정으로 광해군이 폐위되고 인조가 즉위하면서 조선은 친명 정책으로 전환했다. 이는 1627년 정묘호란과 1636년 병자호란으로 이어졌고, 1637년 삼전도의 굴욕이라는 치욕적인 항복을 초래했다.

1626년 영원성 전투에서 원숭환에게 패배하여 누르하치가 사망하고, 홍타이지가 후금의 황제가 되었다. 1627년 천계제가 사망하고 숭정제가 즉위했다. 1629년 모문룡을 처형한 원숭환은 1630년 숭정제에 의해 처형되었다.

1636년 홍타이지는 국호를 청나라로 선포하고, 같은 해 12월 조선을 침공했다.

사르후 전투 패배 이후, 명나라 장수 양호는 10년 동안 투옥된 후 처형되었다. 이루백은 누르하치와의 관계로 탄핵받고 자살했다. 마림은 개원으로 후퇴했으나, 후금에게 사로잡혀 죽임을 당했다.

조선군의 패배는 화승총병이 기병에 취약하다는 점을 드러냈고, 조선은 창병이 화승총병을 지원하는 방식으로 군사 교리를 수정했다.[6] 이후 조선군은 정묘호란과 병자호란에서 다시 청나라와 싸웠으나 패배했다. 그러나 조선군의 전투력은 청나라에 깊은 인상을 남겼다.[6]

5. 1. 명나라의 패배와 요동 상실

명군은 여러 장수가 서로 협력하지 못하고, 후금에게 각개격파 당하는 전략적 실수를 저질렀다. 임진왜란 당시 조선을 지원했던 명나라의 요청으로 조선 역시 13,000명의 병력을 파병했으나, 주요 지휘관과 많은 병력이 전사하고 5,000여 명만이 청나라에 투항했다. 이 전투의 패배로 명군은 요동에서 후금에게 밀려 개원, 선양, 요양을 잇달아 상실했다. 명나라 조정은 양호를 파면하고 웅정필을 요동에 배치했다.1619년 4월 2일, 명나라에 투항한 조선군 사령관 강홍립은 명나라를 숭상하는 조선 신하들의 압력으로 관직을 잃었다.[15] 광해군은 강홍립과 그의 가족을 구금하라는 신하들의 요구에도 불구하고 그를 보호했다.[16] 1620년에는 강홍립이 귀국하면 그를 명나라로 압송해야 한다는 주장까지 나왔다.[17] 강홍립은 청나라에 조선의 상황을 알렸다.

1620년 명나라 만력제가 사망하고 태창제가 즉위했으나 곧 독살당했으며, 천계제가 새로운 황제가 되었다. 1621년 후금은 명군을 만주에서 몰아내고 선양을 점령하여 수도로 삼았다.

1623년 인조반정으로 광해군이 폐위되고 인조가 즉위하면서 조선은 친명 정책으로 전환했다. 이는 1627년 정묘호란과 1636년 병자호란으로 이어졌고, 1637년 삼전도의 굴욕이라는 치욕적인 항복을 초래했다.

1626년 영원성 전투에서 원숭환에게 패배하여 누르하치가 사망하고, 홍타이지가 후금의 황제가 되었다. 1627년 천계제가 사망하고 숭정제가 즉위했다. 1629년 모문룡을 처형한 원숭환은 1630년 숭정제에 의해 처형되었다.

1636년 홍타이지는 국호를 청나라로 선포하고, 같은 해 12월 조선을 침공했다.

사르후 전투 패배 이후, 명나라 장수 양호는 10년 동안 투옥된 후 처형되었다. 이루백은 누르하치와의 관계로 탄핵받고 자살했다. 마림은 개원으로 후퇴했으나, 후금에게 사로잡혀 죽임을 당했다.

조선군의 패배는 화승총병이 기병에 취약하다는 점을 드러냈고, 조선은 창병이 화승총병을 지원하는 방식으로 군사 교리를 수정했다.[6] 이후 조선군은 정묘호란과 병자호란에서 다시 청나라와 싸웠으나 패배했다. 그러나 조선군의 전투력은 청나라에 깊은 인상을 남겼다.[6]

5. 2. 조선의 피해와 외교 정책 변화

사르후 전투에서 조선군은 명나라의 임진왜란 참전에 대한 보답으로 파병되었으나, 13,000명의 병력 중 상당수가 전사하고 5,000여 명이 후금에 투항하는 큰 피해를 입었다. 주요 지휘관이었던 강홍립은 후금에 항복한 후 1619년 4월 2일 관직을 삭탈당했다.[15] 광해군은 강홍립과 그의 가족을 감싸려 노력했으나,[16] 1620년 강홍립이 귀국하면 옥에 가두고 명나라로 보내야 한다는 주장이 나올 정도로 강홍립에 대한 여론은 좋지 않았다.[17]1623년 인조반정으로 광해군이 폐위되고 인조가 즉위하면서, 조선의 외교 정책은 친명(親明) 정책으로 전환되었다. 이러한 정책 변화는 국제 정세를 제대로 파악하지 못한 결과였으며, 결국 1627년 정묘호란과 1636년 병자호란으로 이어져 1637년 삼전도의 굴욕이라는 치욕적인 결과를 낳았다.

전투 이후, 누르하치는 조선 국왕에게 명나라를 도운 이유를 묻는 사신을 보냈고, 조선은 후금과의 공식적인 교류에서 모호한 태도를 유지하며 누르하치의 정권을 인정하지 않았다.

조선군의 패배는 조선의 군사 전술에도 변화를 가져왔다. 임진왜란에서 화승총의 우수성이 입증되었지만, 사르후 전투에서 화승총병이 여진 기병에게 취약함을 드러냈다. 이에 조선군은 창병이 화승총병을 지원하는 방식으로 교리를 개정하였다.[6] 새로운 조선군은 1627년과 1636-1637년에 다시 여진과 싸웠다. 비록 두 전투 모두 패배했지만, 조선군의 전투력은 청나라에 깊은 인상을 남겼다.[6]

한편, 1636년 국호를 청나라로 선포한 홍타이지는 그해 12월 128,000명의 군사를 이끌고 조선을 침공하였다.

5. 3. 후금의 성장과 청나라 건국

명군은 여러 장수가 서로 협력하지 못하고 후금에 각개격파 당하면서 사르후 전투에서 패배했다. 특히 조선군은 임진왜란 당시 명나라의 지원에 대한 보답으로 파병했지만, 주요 지휘관과 병력 대다수를 잃고 5,000여 명이 청나라에 투항했다. 이 전투로 요동의 명군은 후금에 밀려 개원, 선양, 요양을 잇달아 빼앗겼고, 명나라는 웅정필을 요동에 파견했다.1619년 4월 2일 명나라에 투항한 강홍립은 관직을 삭탈당하고 가족까지 구금될 위기에 처했으나, 광해군의 비호 아래 있었다.[15][16] 1620년 강홍립이 귀국하면 명나라로 압송하자는 주장도 있었으나, 강홍립은 청나라에 조선의 상황을 설명했다.[17]

1620년 명나라 만력제가 사망하고 태창제가 즉위했으나 곧 독살당하고 천계제가 즉위했다. 1621년 후금은 선양을 점령하고 수도로 삼았다.

1623년 인조반정으로 광해군이 폐위되고 인조가 즉위하면서 조선은 친명 정책으로 전환했다. 이는 정묘호란(1627년)과 병자호란(1636년)으로 이어졌고, 1637년 삼전도의 굴욕을 겪게 된다.

1626년 영원성 전투에서 누르하치가 사망하고 홍타이지가 후금 황제로 즉위했다. 1627년 천계제가 사망하고 숭정제가 즉위, 1629년 6월 모문룡을 처형한 원숭환을 1630년 8월에 처형했다.

1636년 홍타이지는 국호를 청나라로 선포하고, 그해 12월 128,000명의 군사로 조선을 침공했다.(병자호란)

사르후 전투이후 양호(楊鎬)는 10년 동안 투옥된 후 처형되었다. 이루백(李如柏)은 누르하치(努爾哈赤)와의 개인적인 관계를 이유로 탄핵을 받고 재판 전에 자살하였다. 마림(馬林)은 개원(凱原, 요녕성)으로 후퇴하였으나, 후금(後金)이 그 도시를 정복하면서 사로잡혀 죽임을 당했다. 헤투알라(赫圖阿拉)로 돌아온 누르하치는 조선 국왕에게 명나라를 도운 이유를 묻고 불만을 표출했고, 조선은 후금과의 공식적인 교류에서는 모호한 태도를 유지했고, 그의 정권을 인정하지도 않았다.

조선 원정군 1만 3천 명 중 3분의 2가 전사했지만, 강홍립(姜弘立)은 여진어에 능통하여 억류되었다가 조선 조정에 대한 복수를 위해 후금의 조선 침략을 부추겼고, 이는 정묘호란으로 이어졌다.

사르후 전투에서 조선의 화승총병(火繩銃兵)이 여진 기병에게 압도당하면서, 조선은 창병이 화승총병을 지원하는 교리를 개정하였다. 정묘호란(1627)과 병자호란(1636-1637)에서 여진과 다시 싸웠으나 패배했지만, 청나라의 초대 황제는 "조선인들은 기마에는 서툴지만, 군사 기술의 원칙을 벗어나지 않는다. 그들은 보병전에 뛰어나다."라고 평가했다.[6]

6. 평가

6. 1. 군사적 평가

6. 2. 정치적 평가

6. 3. 중도진보적 관점에서의 평가

7. 관련 인물

참조

[1]

서적

清朝全史 (The Full History of Qing Dynasty)

China Social Sciences Press

[2]

서적

中國歷代戰爭史 第16冊 清(上) (Chinese Military History, Vol 16, Qing Dynasty 1)

Zhongxin Press

[3]

서적

清朝全史 (The Full History of Qing Dynasty)

China Social Sciences Press

[4]

서적

中國歷代戰爭史 第16冊 清(上) (Chinese Military History, Vol 16, Qing Dynasty 1)

Zhongxin Press

[5]

서적

Guo Que, vol. 183

[6]

서적

The Gunpowder Age: China, Military Innovation, and the Rise of the West in World History

Princeton University Press

[7]

서적

清朝全史(上下)

中國社會科學出版社

[8]

서적

中國歷代戰爭史 第16冊 清(上)

中信出版社

[9]

문서

여진과 만주에 대한 설명

[10]

문서

달한 히야(Darhan Hiya)에 대한 설명

[11]

문서

관직에 대한 설명

[12]

서적

[13]

웹인용

평안 감사가 중국군과 조선군이 삼하에서 패배했다고 치계하다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

1619-03-12

[14]

웹사이트

충무공 김응하 등 충신의 자손들을 포상하다

http://sillok.histor[...]

정조실록

1798-03-19

[15]

간행물

조선왕조실록, 광해군 일기 141권 11년 6월 6일

[16]

간행물

조선왕조실록, 광해군 일기 139권 11년 4월 2일

[17]

웹사이트

조선왕조실록, 광해군 일기 150권, 12년 3월 28일

http://sillok.histor[...]

1620-03-28

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com