명나라

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

명나라는 1368년 주원장이 건국하여 중국 대륙을 통일한 왕조이다. 초기에는 홍무제의 강력한 황제 독재 체제와 영락제의 해외 원정 등으로 국력을 확장했으나, 점차 환관의 횡포, 당쟁, 북로남왜 등의 문제로 혼란을 겪었다. 만력제 이후 국정은 더욱 악화되었고, 1644년 이자성의 난으로 숭정제가 자살하면서 멸망했다. 이후 남명 정권이 청에 저항했지만 결국 멸망했고, 일부 명나라 유신들은 타이완, 조선, 일본 등으로 이주했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1368년 설립 - 프랑스 국립도서관

프랑스 국립도서관은 1368년 왕립 도서관으로 시작하여 프랑스 혁명 이후 국립 도서관으로 변경되었으며, 소장품 확장을 거쳐 현재 리슐리외관과 프랑수아 미테랑관을 운영하며 디지털 도서관 갈리카를 통해 자료를 제공한다. - 1368년 설립 - 산 마르티노 수도원

산 마르티노 수도원은 15세기 프란체스코 디 조르지오 마르티니가 설계한 주 교회와 대수도원, 매달린 정원으로 구성되어 있으며, 주 교회 내부는 바로크 양식으로 개조되었고 대수도원에는 당시 건축 양식과 수도원 생활을 보여주는 식당과 회랑이 있다. - 아시아의 옛 제국 - 청나라

청나라는 만주족이 세운 중국 최후의 통일 왕조로, 후금에서 국호를 변경하여 시작되었고 명나라를 멸망시킨 후 중국 대륙을 통일하여 강희제, 옹정제, 건륭제 시대에 전성기를 맞았으나, 서구 열강의 침략과 내부 반란, 근대화 개혁 실패 후 신해혁명으로 멸망, 중국 역사상 가장 넓은 영토를 확보하고 다민족 국가로서 독특한 문화를 발전시켰다. - 아시아의 옛 제국 - 토번

토번은 7세기 초에 건국되어 9세기 중반까지 존속한 티베트의 고대 왕국으로, 당나라와 빈번한 외교 및 전쟁을 벌였으며, 8세기 후반에 불교를 국교로 삼았으나 종교적 갈등과 왕위 계승 분쟁으로 멸망했다.

2. 역사

## 주원장의 건국과 통치

몽골 제국(Yeke Mongγol Ulus)에서 분열된 후, 카안의 자리를 계승하여 몽골 평원과 중국 대륙을 지배한 원나라(Dai-ön Yeke Mongγol Ulus)는 14세기에 접어들면서 여러 황후가 낳은 아들들 사이에 한인 관료들이 편을 들면서 황위 계승 다툼이 일어나 통치 능력이 저하되었다. 여기에 잇따른 전염병까지 겹치면서, 백련교도들이 1351년에 홍건적의 난을 일으키자 반란은 순식간에 확산되었다. 홍건적의 한 장수였던 빈농 출신의 주원장(태조 홍무제)는 난징을 근거지로 양자강 유역을 통일하고, 1368년에 명나라를 건국했다.

홍무제는 건국하자마자 북벌을 시작하여 원나라 황제 혜종은 대도를 버리고 북쪽으로 도망쳤고, 만리장성 이남의 중국은 명나라에 통일되었다. 강남에서 시작된 왕조가 중국을 통일한 것이다.

홍무제는 중국 통일을 달성하자 외정을 억제하고, 농촌의 토지 측량과 인구 조사를 추진하여 리갑제·위소제를 실시하며 내정 안정에 힘썼다. 한편 홍무제는 건국 공신들을 숙청하고, 재상에 해당하는 중서령을 폐지하여 육부를 황제에게 직속시키는 황제 독재 체제를 구축했다(자세한 내용은 호란의 옥 참조).

1398년에 홍무제가 죽자 황태손 건문제가 즉위했는데, 건문제의 숙부에 해당하는 각지의 왕들은 황실 안정을 위해 제거되기 시작했다.

## 영락제의 치세와 팽창

1398년 홍무제가 죽고 건문제가 즉위했으나, 정난의 변을 일으켜 1402년 영락제가 즉위했다. 영락제는 명나라를 자신의 입맛에 맞추어 바꾸기 시작했다.[9] 영락제는 1403년 자신의 근거지인 베이징으로 천도하고, 1407년부터 1420년까지 자금성을 비롯한 대규모 토목공사를 통해 황제의 권위를 강화했다.

1405년부터 영락제는 환관 정화에게 대규모 함대를 맡겨 해외 원정을 실시 (정화의 항해)했다. 정화의 함대는 코친 왕국을 보호령으로 선포했다.[9]7차례의 원정을 통해 중국 보물선을 건조했다.[9]

영락제는 목판 인쇄를 통해 중국 문화를 전파했고, 군사력으로 국경을 확장했다. 베트남을 단기 점령했으나, 레 로이가 레 왕조를 건국하며 종결되었다.

영락제는 북경으로 천도하고 홍무제의 신중한 정책을 바꾸어 적극적으로 세력을 확장했다. 북쪽으로 원나라의 잔당(북원, 명나라는 이들을 달단이라 불렀다)은 1388년 토곤 테무르 칸의 왕통이 단절되었으나, 영락제는 원정을 통해 제압했다. 만주에서는 복속시킨 여진족에게 명목상의 직책을 주어 기미위로 삼고, 1411년(영락 9년) 아무르 강(흑룡강) 유역에 노르간 도사를 설치하여 관할했다. 남쪽에서는 대월(베트남 북부)을 진朝와 후朝의 내란을 이용하여 정복했다(제4차 북속기).

더 나아가 해외 동남아시아, 인도양에까지 권위를 떨치고자 환관 정화가 이끄는 대규모 함대를 파견하여 일부는 메카, 아프리카 동해안까지 도달하는 대원정의 결과로 많은 나라들과 명과의 조공 관계를 맺었다.

영락제 사후, 몽골 원정과 동남아시아에 대한 함대 파견은 중단되었고, 여진족을 관할했던 노르간 도사도 1435년(선덕 10년)에 폐지되었으며, 대월에서는 정복 후 불과 20년 만에 레朝가 독립했다. 그러나 영락제의 아들 홍희제와 손자 선덕제 2대에 걸쳐 명나라는 국력이 충실해져 최성기로 평가된다(인선의 치).

## 북로남왜와 혼란

홍치제(弘治帝)의 정책으로 명나라의 국세는 일시적으로 회복되었지만, 정덕제(正徳帝) 때가 되자 다시 국정이 어지러워졌다. 이에 반발이라도 하듯, 황족(녕왕의 난)이나 농민, 도적의 반란이 잇따라 일어나게 된다. 또한, 왜구가 중국인 밀무역상과 결탁하여 활동을 시작하며 연안 지역을 위협하기 시작했다(후기 왜구). 더욱이 몽골에서는 쿠빌라이의 후손으로 여겨지는 다얀 칸(ダヤン・ハーン)이 즉위하여 오이라트에 대항하여 몽골의 재통일을 달성했다. 오르도스 고원 지역에 분봉된 다얀 칸의 손자인 알탄 칸(アルタン・ハーン)은 16세기 중엽에 자주 중국에 침입하여 1550년에는 북경을 포위하는 등(경술의 변) 명나라를 괴롭혔다. 이 시대의 왜구와 몽골을 아울러 "북로남왜"라고 부른다.

## 당쟁과 환관 정치

조선에서 일어난 임진왜란에 지원군을 보낸 명나라는 엄청난 재정 적자에 시달렸다. 게다가 황제 만력제는 무능하고 정치를 방기하여 명나라는 더욱 수렁에 빠져들었다. 만력제는 초기에는 스승이자 재상이었던 장거정의 도움으로 국정을 신속하게 처리하였으나, 장거정 사후에는 유능한 인물이 없어 관료들은 소모적인 논쟁만 일삼았다. 만력제는 정치에 흥미를 잃고 국정을 방치했으며, 황제를 알현할 수 있었던 환관들이 정국을 좌지우지하기 시작했다. 고관들은 환관을 통해 황제의 뜻을 전달받아야 했으며, 이마저도 제대로 이루어지지 않아 명나라는 파탄으로 치달았다. 만력제 시기에는 동림당의 당쟁, 국본쟁과 만력태정 등의 문제가 발생했고, 대외적으로는 만력삼대정과 후금의 흥기 등 대대적인 문제가 터졌다.[10]

1620년 만력제 사후 장자 주상락(朱常洛)이 태창제로 즉위했으나 1개월 만에 사망하고, 그의 아들 천계제가 즉위하였다. 천계제는 초기 동림당 인사를 등용했으나 당쟁이 격렬해지자 정사에 뜻을 잃었다. 그 틈을 타 환관 위충현이 영향력을 확대하였고, 동림당에 반대하는 사람들이 위충현을 중심으로 결집하여 엄당(閹黨)이라 불렸다. 1624년 엄당이 내각을 차지하고 위충현은 정국을 장악, 1625년 전국의 서원을 철폐하고 동림당 인사를 투옥했다. 이 시기 정부 기능이 약화되고 각지에서 민변이 발생했으며, 후금과 몽골이 변경을 위협하였다. 위충현은 황제의 무덤 건설 자금을 빼돌려 자신을 위한 사원을 짓고, 가족들은 온갖 관직을 독점하며 부정부패를 저질렀다. 1627년 천계제가 중병에 걸리자 동생 주유검이 숭정제로 즉위하였다.

홍무제는 환관의 정치 참여를 금지했으나, 영락제 시기 이후 환관들은 황실 공방 운영, 군대 지휘, 관리 임명 등에 참여했다. 영락제는 환관을 외교 정책 담당으로 임명하기도 했다. 환관들은 문관 관료제와 별개로 자체 관료제를 발전시켰다. 왕진, 왕지, 류진 등 독재적 환관들이 있었지만, 만력제가 환관에게 지방세 징수권을 부여한 1590년대 이후 환관의 전횡이 두드러졌다. 환관 위충현은 천계제의 궁정을 장악하고 정적들을 고문하여 죽였다. 그는 자신의 공을 기리는 사당을 건립하고 개인 궁궐을 지었으며, 친구와 가족들은 요직에 임명되었다. 위충현은 정적들을 비난하는 역사서를 출판하기도 했다. 궁정의 불안정은 자연재해, 전염병, 반란, 외세 침입이 정점에 달했을 때 발생했다. 숭정제는 위충현을 축출했고, 위충현은 자살했다. 환관들은 자신의 사회 구조를 만들어 출신 종족에게 지원을 제공했다.

## 이자성의 난과 멸망

1629년, 만주족의 지도자 홍타이지가 장성을 돌파하여 북경까지 이르자, 숭정제는 방어 실패의 책임을 물어 명나라의 마지막 명장 원숭환을 사형에 처하였다. 이는 명나라의 군력을 약화시키는 계기가 되었다.[12] 홍타이지는 이후에도 6차례에 걸쳐 장성을 돌파하였으며, 직예와 산동 지역을 유린하였다. 당시 직예 지역은 전란과 전염병으로 민심이 흉흉하였다. 1640년 청나라가 금주(錦州) 등 지역을 점령하고 명나라의 주력 군대를 격파하였다. 홍타이지는 명나라의 주요 장수인 홍승주(洪承疇) 등을 포로로 잡았으며, 명나라의 전선은 산해관(山海關)으로 후퇴하였다. 이 시기에 각지에서 농민 반란이 발생하였는데, 그 중에서 이자성이 가장 큰 세력을 형성하였다. 이자성은 서안을 점령하고 국호를 대순으로 하고 북경으로 진격하였다. 1644년 이자성의 군대가 북경을 함락시키자 숭정제는 경산에서 목을 매 자살하였고, 이는 명나라 멸망의 공식적인 시점으로 간주된다.[12]

17세기 초, 중국 북부에서는 비정상적으로 건조하고 추운 날씨로 인해 생육기간이 짧아져 기근이 흔해졌다. 기근은 세금 인상, 광범위한 군대 탈영, 감소하는 구호 시스템, 자연 재해, 정부의 관개 및 홍수 통제 프로젝트 관리 실패와 함께 광범위한 인명 피해와 사회 질서의 붕괴를 초래했다. 자원이 부족한 중앙 정부는 이러한 재난의 영향을 완화하기 위해 거의 아무것도 할 수 없었다. 설상가상으로, 1633~1644년 대역병이 중국 전역으로 퍼져 많은 사람들을 죽였다.[12]

1640년, 기근으로 고통받고 세금을 낼 수 없었던 수많은 중국 농민들이 대규모 반군 집단을 형성하기 시작했다. 봉급도 받지 못하고 식량도 부족한 명나라 군대는 순(順)나라의 왕이라 칭한 리자청에게 패배하고 별다른 저항 없이 수도를 버렸다. 1644년 4월 25일, 베이징은 리자청이 이끄는 반군에게 함락되었다. 이 과정에서 숭정제는 자금성 밖 황궁 정원의 나무에서 목숨을 끊었다.[12]

## 쇠퇴와 멸망

1572년, 겨우 10세의 만력제가 즉위했다. 초반 10년간은 내각대학사 장거정이 정권을 잡고 국정 재건을 도모했으나, 장거정 사후 친정이 시작되자 황제는 정치를 방기했다. 재위는 48년에 달했으나, 도중 압배의 난과 임진왜란, 양응룡의 난 등으로 재정이 고갈되었다. 이러한 시국을 우려한 인사들이 무석의 동림학원에 모여 동림당이라는 정치 집단을 형성했다. 이후 동림당과 반동림당의 정쟁이 벌어졌다. 만력제 사후 태창제는 즉위 후 얼마 되지 않아 급사했고, 천계제는 총신 환관 위충현에게 국정을 맡기는 등 정치 혼란이 계속되었다. 위충현에 의해 동림서원은 폐쇄되었고, 동림당 인사들도 투옥 또는 살해되었다. 대외적으로도 약화되어, 그동안 이간책을 써왔던 여진의 누르하치(태조)에 의한 통일을 허락하여 1616년 후금국(amaga aisin gurun)이 건국되었다. 명은 1619년 사르후 전투에서 후금군에 패배했다. 1636년에는 대원 황제 자리를 계승했던 린단 칸의 유자 에제이가 후금에 항복하고, 대원 황제에게 전해 내려오던 옥새 「제고지보」를 헌상함으로써 원나라를 계승하고, 만주, 몽골, 한족의 추대를 받아 황제에 즉위한 홍타이지(태종)에 의해 여진은 만주(manju)로 민족명을 바꾸고 청(daicing gurun)이 성립되었다.

천계제의 7년 치세 후 숭정제가 즉위했을 때에는 이미 명은 말기 증상을 보이고 있었다. 더욱이 즉위 후 얼마 되지 않아 기근이 발생하고 반란이 잇달았으며, 청군의 침공 또한 거세졌다. 명장 원숭환이 청군을 막고 있었으나, 홍타이지의 계략에 빠진 숭정제가 원숭환을 의심하여 참살한 이후로는 청군을 막을 수 없게 되었고, 더 나아가 유적에서 등장한 이자성은 서안을 근거지로 삼아 대순을 칭하고 북경을 포위했다. 1644년, 이자성 군의 포위 속에서 숭정제는 자살했고, 명이 멸망했다.

같은 해, 청이 이자성 군을 격파하고 북경을 점령하여 중국 지배를 선포하자, 중국 남부에 있던 명의 황족과 관료들은 '''남명'''을 건국하여 청에 저항했으나, 운남에서 미얀마로 도망친 영력제를 마지막으로 멸망했다(명청교체). 복건성에서는 정성공이 타이완을 근거지로 저항했으나, 정씨 정권은 후에 청에 항복했다. 명의 유신으로는 미얀마(콕칸족), 타이완 외에, 광남조 베트남으로 망명하여 메콩 델타 개척에 활용된 자 등이 있다. 남명은 일본의 에도 막부에 여러 차례 원군 파병과 물자 지원을 요청했다. 데가와 고산케와 사쓰마 번은 출병에 적극적이었다는 기록이 있다. 일본은 청의 눈치를 보아 공식적으로 지원할 수 없었기에 정씨의 교역 특권(나가사키 무역)을 묵인하는 방식으로 간접적으로 지원했다.

1724년, 명의 대왕 주이정의 손자 주지련이 청의 옹정제로부터 일등 연은후의 작위를 받았고, 이후 그 자손이 명의 제사를 이어받았다.

## 남명과 저항

명나라 멸망 이후, 일부 한족들은 정씨 왕국이 지배하는 타이완으로 가기도 하고, 다른 부류는 조선으로, 또 다른 부류는 일본의 나가사키로 이주하였다. 이들은 에도 막부가 지정해주는 장소에 모여 살았는데, 이것이 오늘날 나가사키 차이나타운의 기원이 되었다.[37]

2. 1. 건국과 초기 발전

몽골 제국(Yeke Mongγol Ulus)에서 분열된 후, 카안의 자리를 계승하여 몽골 평원과 중국 대륙을 지배한 원나라(Dai-ön Yeke Mongγol Ulus)는 14세기에 접어들면서 여러 황후가 낳은 아들들 사이에 한인 관료들이 편을 들면서 황위 계승 다툼이 일어나 통치 능력이 저하되었다. 여기에 잇따른 전염병까지 겹치면서, 백련교도들이 1351년에 홍건적의 난을 일으키자 반란은 순식간에 확산되었다. 홍건적의 한 장수였던 빈농 출신의 주원장(태조 홍무제)는 난징을 근거지로 양자강 유역을 통일하고, 1368년에 명나라를 건국했다.홍무제는 건국하자마자 북벌을 시작하여 원나라 황제 혜종은 대도를 버리고 북쪽으로 도망쳤고, 만리장성 이남의 중국은 명나라에 통일되었다. 강남에서 시작된 왕조가 중국을 통일한 것이다.

홍무제는 중국 통일을 달성하자 외정을 억제하고, 농촌의 토지 측량과 인구 조사를 추진하여 리갑제·위소제를 실시하며 내정 안정에 힘썼다. 한편 홍무제는 건국 공신들을 숙청하고, 재상에 해당하는 중서령을 폐지하여 육부를 황제에게 직속시키는 황제 독재 체제를 구축했다(자세한 내용은 호란의 옥 참조).

1398년에 홍무제가 죽자 황태손 건문제가 즉위했는데, 건문제의 숙부에 해당하는 각지의 왕들은 황실 안정을 위해 제거되기 시작했다. 북평을 중심으로 북방 방어를 담당했던 홍무제의 넷째 아들인 연왕 주체는 궁지에 몰려 결국 반란을 일으켰다. 1402년, 연왕 주체는 수도 난징을 점령하고 건문제로부터 황위를 찬탈하여 스스로 황제에 즉위했다(정난의 변). 이가 바로 영락제이다. 영락제의 즉위로 정치의 중심은 다시 북평에서 개칭한 '''북경'''으로 옮겨졌다(하지만 그 후에도 난징에 난징육부를 두어 부도적인 취급을 했다).

섬네일

2. 1. 1. 주원장의 건국과 통치

몽골 제국(Yeke Mongγol Ulus)에서 분열된 후, 카안의 자리를 계승하여 몽골 평원과 중국 대륙을 지배한 원나라(Dai-ön Yeke Mongγol Ulus)는 14세기에 접어들면서 여러 황후가 낳은 아들들 사이에 한인 관료들이 편을 들면서 황위 계승 다툼이 일어나 통치 능력이 저하되었다. 여기에 잇따른 전염병까지 겹치면서, 백련교도들이 1351년에 홍건적의 난을 일으키자 반란은 순식간에 확산되었다. 홍건적의 한 장수였던 빈농 출신의 주원장(태조 홍무제)는 난징을 근거지로 양자강 유역을 통일하고, 1368년에 명나라를 건국했다.홍무제는 건국하자마자 북벌을 시작하여 원나라 황제 혜종은 대도를 버리고 북쪽으로 도망쳤고, 만리장성 이남의 중국은 명나라에 통일되었다. 강남에서 시작된 왕조가 중국을 통일한 것이다.

홍무제는 중국 통일을 달성하자 외정을 억제하고, 농촌의 토지 측량과 인구 조사를 추진하여 리갑제·위소제를 실시하며 내정 안정에 힘썼다. 한편 홍무제는 건국 공신들을 숙청하고, 재상에 해당하는 중서령을 폐지하여 육부를 황제에게 직속시키는 황제 독재 체제를 구축했다(자세한 내용은 호란의 옥 참조).

1398년에 홍무제가 죽자 황태손 건문제가 즉위했는데, 건문제의 숙부에 해당하는 각지의 왕들은 황실 안정을 위해 제거되기 시작했다.

2. 1. 2. 영락제의 치세와 팽창

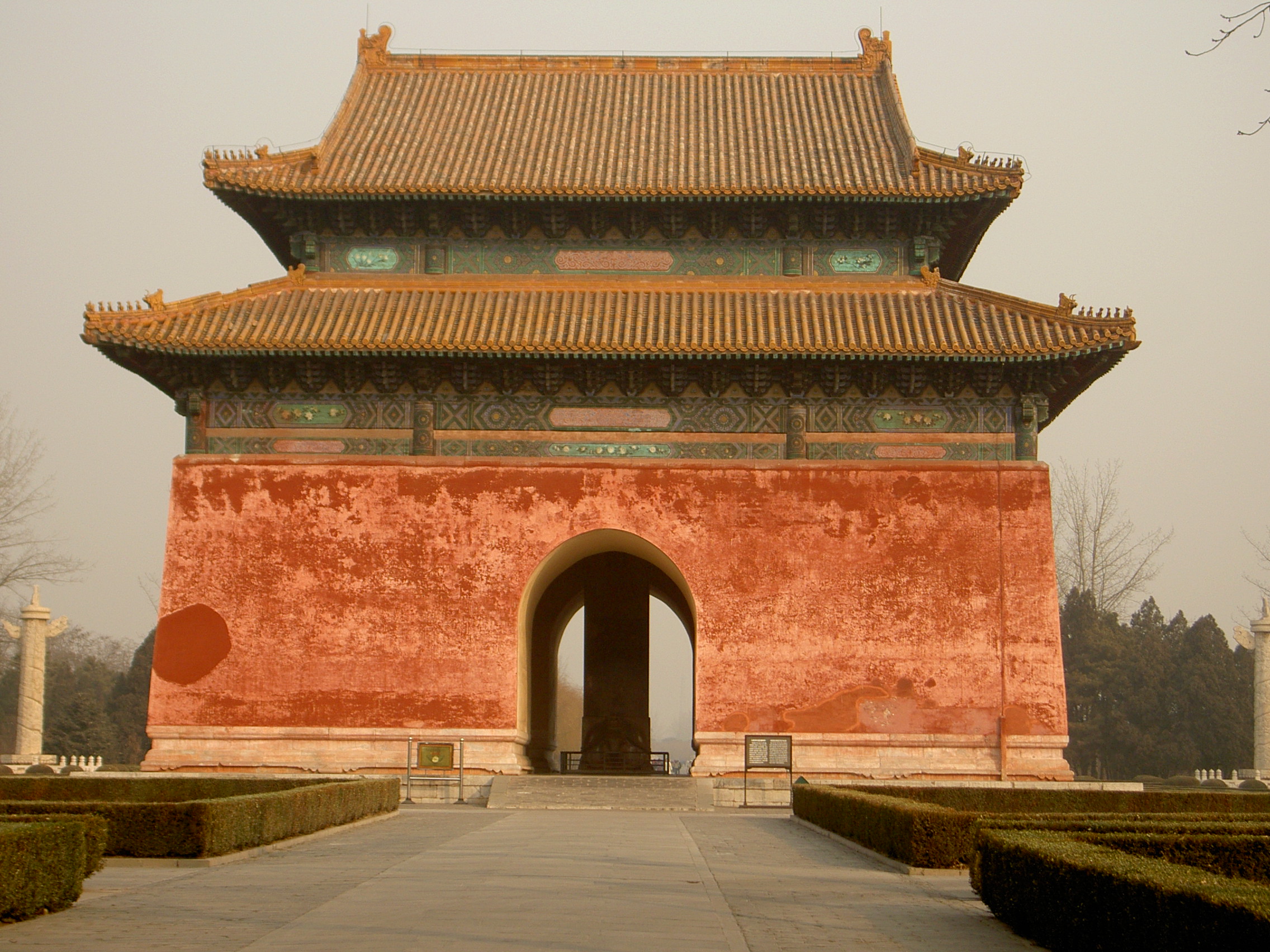

1398년 홍무제가 죽고 건문제가 즉위했으나, 정난의 변을 일으켜 1402년 영락제가 즉위했다. 영락제는 명나라를 자신의 입맛에 맞추어 바꾸기 시작했다.[9] 영락제는 1403년 자신의 근거지인 베이징으로 천도하고, 1407년부터 1420년까지 자금성을 비롯한 대규모 토목공사를 통해 황제의 권위를 강화했다.|thumb|명 13릉은 영락제에 의해 선택되었다.

1405년부터 영락제는 환관 정화에게 대규모 함대를 맡겨 해외 원정을 실시 (정화의 항해)했다. 정화의 함대는 코친 왕국을 보호령으로 선포했다.[9]7차례의 원정을 통해 중국 보물선을 건조했다.[9]

영락제는 목판 인쇄를 통해 중국 문화를 전파했고, 군사력으로 국경을 확장했다. 베트남을 단기 점령했으나, 레 로이가 레 왕조를 건국하며 종결되었다.

영락제는 북경으로 천도하고 홍무제의 신중한 정책을 바꾸어 적극적으로 세력을 확장했다. 북쪽으로 원나라의 잔당(북원, 명나라는 이들을 달단이라 불렀다)은 1388년 토곤 테무르 칸의 왕통이 단절되었으나, 영락제는 원정을 통해 제압했다. 만주에서는 복속시킨 여진족에게 명목상의 직책을 주어 기미위로 삼고, 1411년(영락 9년) 아무르 강(흑룡강) 유역에 노르간 도사를 설치하여 관할했다. 남쪽에서는 대월(베트남 북부)을 진朝와 후朝의 내란을 이용하여 정복했다(제4차 북속기).

더 나아가 해외 동남아시아, 인도양에까지 권위를 떨치고자 환관 정화가 이끄는 대규모 함대를 파견하여 일부는 메카, 아프리카 동해안까지 도달하는 대원정의 결과로 많은 나라들과 명과의 조공 관계를 맺었다.

영락제 사후, 몽골 원정과 동남아시아에 대한 함대 파견은 중단되었고, 여진족을 관할했던 노르간 도사도 1435년(선덕 10년)에 폐지되었으며, 대월에서는 정복 후 불과 20년 만에 레朝가 독립했다. 그러나 영락제의 아들 홍희제와 손자 선덕제 2대에 걸쳐 명나라는 국력이 충실해져 최성기로 평가된다(인선의 치).

2. 2. 쇠퇴와 멸망

1572년, 겨우 10세의 만력제가 즉위했다. 초반 10년간은 내각대학사 장거정이 정권을 잡고 국정 재건을 도모했으나, 장거정 사후 친정이 시작되자 황제는 정치를 방기했다. 재위는 48년에 달했으나, 도중 압배의 난과 임진왜란, 양응룡의 난 등으로 재정이 고갈되었다. 이러한 시국을 우려한 인사들이 무석의 동림학원에 모여 동림당이라는 정치 집단을 형성했다. 이후 동림당과 반동림당의 정쟁이 벌어졌다. 만력제 사후 태창제는 즉위 후 얼마 되지 않아 급사했고, 천계제는 총신 환관 위충현에게 국정을 맡기는 등 정치 혼란이 계속되었다. 위충현에 의해 동림서원은 폐쇄되었고, 동림당 인사들도 투옥 또는 살해되었다. 대외적으로도 약화되어, 그동안 이간책을 써왔던 여진의 누르하치(태조)에 의한 통일을 허락하여 1616년 후금국(amaga aisin gurun)이 건국되었다. 명은 1619년 사르후 전투에서 후금군에 패배했다. 1636년에는 대원 황제 자리를 계승했던 린단 칸의 유자 에제이가 후금에 항복하고, 대원 황제에게 전해 내려오던 옥새 「제고지보」를 헌상함으로써 원나라를 계승하고, 만주, 몽골, 한족의 추대를 받아 황제에 즉위한 홍타이지(태종)에 의해 여진은 만주(manju)로 민족명을 바꾸고 청(daicing gurun)이 성립되었다.천계제의 7년 치세 후 숭정제가 즉위했을 때에는 이미 명은 말기 증상을 보이고 있었다. 더욱이 즉위 후 얼마 되지 않아 기근이 발생하고 반란이 잇달았으며, 청군의 침공 또한 거세졌다. 명장 원숭환이 청군을 막고 있었으나, 홍타이지의 계략에 빠진 숭정제가 원숭환을 의심하여 참살한 이후로는 청군을 막을 수 없게 되었고, 더 나아가 유적에서 등장한 이자성은 서안을 근거지로 삼아 대순을 칭하고 북경을 포위했다. 1644년, 이자성 군의 포위 속에서 숭정제는 자살했고, 명이 멸망했다.

같은 해, 청이 이자성 군을 격파하고 북경을 점령하여 중국 지배를 선포하자, 중국 남부에 있던 명의 황족과 관료들은 '''남명'''을 건국하여 청에 저항했으나, 운남에서 미얀마로 도망친 영력제를 마지막으로 멸망했다(명청교체). 복건성에서는 정성공이 타이완을 근거지로 저항했으나, 정씨 정권은 후에 청에 항복했다. 명의 유신으로는 미얀마(콕칸족), 타이완 외에, 광남조 베트남으로 망명하여 메콩 델타 개척에 활용된 자 등이 있다. 남명은 일본의 에도 막부에 여러 차례 원군 파병과 물자 지원을 요청했다. 데가와 고산케와 사쓰마 번은 출병에 적극적이었다는 기록이 있다. 일본은 청의 눈치를 보아 공식적으로 지원할 수 없었기에 정씨의 교역 특권(나가사키 무역)을 묵인하는 방식으로 간접적으로 지원했다.

1724년, 명의 대왕 주이정의 손자 주지련이 청의 옹정제로부터 일등 연은후의 작위를 받았고, 이후 그 자손이 명의 제사를 이어받았다.

2. 2. 1. 북로남왜와 혼란

홍치제(弘治帝)의 정책으로 명나라의 국세는 일시적으로 회복되었지만, 정덕제(正徳帝) 때가 되자 다시 국정이 어지러워졌다. 이에 반발이라도 하듯, 황족(녕왕의 난)이나 농민, 도적의 반란이 잇따라 일어나게 된다. 또한, 왜구가 중국인 밀무역상과 결탁하여 활동을 시작하며 연안 지역을 위협하기 시작했다(후기 왜구). 더욱이 몽골에서는 쿠빌라이의 후손으로 여겨지는 다얀 칸(ダヤン・ハーン)이 즉위하여 오이라트에 대항하여 몽골의 재통일을 달성했다. 오르도스 고원 지역에 분봉된 다얀 칸의 손자인 알탄 칸(アルタン・ハーン)은 16세기 중엽에 자주 중국에 침입하여 1550년에는 북경을 포위하는 등(경술의 변) 명나라를 괴롭혔다. 이 시대의 왜구와 몽골을 아울러 "북로남왜"라고 부른다.2. 2. 2. 당쟁과 환관 정치

조선에서 일어난 임진왜란에 지원군을 보낸 명나라는 엄청난 재정 적자에 시달렸다. 게다가 황제 만력제는 무능하고 정치를 방기하여 명나라는 더욱 수렁에 빠져들었다. 만력제는 초기에는 스승이자 재상이었던 장거정의 도움으로 국정을 신속하게 처리하였으나, 장거정 사후에는 유능한 인물이 없어 관료들은 소모적인 논쟁만 일삼았다. 만력제는 정치에 흥미를 잃고 국정을 방치했으며, 황제를 알현할 수 있었던 환관들이 정국을 좌지우지하기 시작했다. 고관들은 환관을 통해 황제의 뜻을 전달받아야 했으며, 이마저도 제대로 이루어지지 않아 명나라는 파탄으로 치달았다. 만력제 시기에는 동림당의 당쟁, 국본쟁과 만력태정 등의 문제가 발생했고, 대외적으로는 만력삼대정과 후금의 흥기 등 대대적인 문제가 터졌다.[10]1620년 만력제 사후 장자 주상락(朱常洛)이 태창제로 즉위했으나 1개월 만에 사망하고, 그의 아들 천계제가 즉위하였다. 천계제는 초기 동림당 인사를 등용했으나 당쟁이 격렬해지자 정사에 뜻을 잃었다. 그 틈을 타 환관 위충현이 영향력을 확대하였고, 동림당에 반대하는 사람들이 위충현을 중심으로 결집하여 엄당(閹黨)이라 불렸다. 1624년 엄당이 내각을 차지하고 위충현은 정국을 장악, 1625년 전국의 서원을 철폐하고 동림당 인사를 투옥했다. 이 시기 정부 기능이 약화되고 각지에서 민변이 발생했으며, 후금과 몽골이 변경을 위협하였다. 위충현은 황제의 무덤 건설 자금을 빼돌려 자신을 위한 사원을 짓고, 가족들은 온갖 관직을 독점하며 부정부패를 저질렀다. 1627년 천계제가 중병에 걸리자 동생 주유검이 숭정제로 즉위하였다.

홍무제는 환관의 정치 참여를 금지했으나, 영락제 시기 이후 환관들은 황실 공방 운영, 군대 지휘, 관리 임명 등에 참여했다. 영락제는 환관을 외교 정책 담당으로 임명하기도 했다. 환관들은 문관 관료제와 별개로 자체 관료제를 발전시켰다. 왕진, 왕지, 류진 등 독재적 환관들이 있었지만, 만력제가 환관에게 지방세 징수권을 부여한 1590년대 이후 환관의 전횡이 두드러졌다. 환관 위충현은 천계제의 궁정을 장악하고 정적들을 고문하여 죽였다. 그는 자신의 공을 기리는 사당을 건립하고 개인 궁궐을 지었으며, 친구와 가족들은 요직에 임명되었다. 위충현은 정적들을 비난하는 역사서를 출판하기도 했다. 궁정의 불안정은 자연재해, 전염병, 반란, 외세 침입이 정점에 달했을 때 발생했다. 숭정제는 위충현을 축출했고, 위충현은 자살했다. 환관들은 자신의 사회 구조를 만들어 출신 종족에게 지원을 제공했다.

2. 2. 3. 이자성의 난과 멸망

1629년, 만주족의 지도자 홍타이지가 장성을 돌파하여 북경까지 이르자, 숭정제는 방어 실패의 책임을 물어 명나라의 마지막 명장 원숭환을 사형에 처하였다. 이는 명나라의 군력을 약화시키는 계기가 되었다.[12] 홍타이지는 이후에도 6차례에 걸쳐 장성을 돌파하였으며, 직예와 산동 지역을 유린하였다. 당시 직예 지역은 전란과 전염병으로 민심이 흉흉하였다. 1640년 청나라가 금주(錦州) 등 지역을 점령하고 명나라의 주력 군대를 격파하였다. 홍타이지는 명나라의 주요 장수인 홍승주(洪承疇) 등을 포로로 잡았으며, 명나라의 전선은 산해관(山海關)으로 후퇴하였다. 이 시기에 각지에서 농민 반란이 발생하였는데, 그 중에서 이자성이 가장 큰 세력을 형성하였다. 이자성은 서안을 점령하고 국호를 대순으로 하고 북경으로 진격하였다. 1644년 이자성의 군대가 북경을 함락시키자 숭정제는 경산에서 목을 매 자살하였고, 이는 명나라 멸망의 공식적인 시점으로 간주된다.[12]17세기 초, 중국 북부에서는 비정상적으로 건조하고 추운 날씨로 인해 생육기간이 짧아져 기근이 흔해졌다. 기근은 세금 인상, 광범위한 군대 탈영, 감소하는 구호 시스템, 자연 재해, 정부의 관개 및 홍수 통제 프로젝트 관리 실패와 함께 광범위한 인명 피해와 사회 질서의 붕괴를 초래했다. 자원이 부족한 중앙 정부는 이러한 재난의 영향을 완화하기 위해 거의 아무것도 할 수 없었다. 설상가상으로, 1633~1644년 대역병이 중국 전역으로 퍼져 많은 사람들을 죽였다.[12]

1640년, 기근으로 고통받고 세금을 낼 수 없었던 수많은 중국 농민들이 대규모 반군 집단을 형성하기 시작했다. 봉급도 받지 못하고 식량도 부족한 명나라 군대는 순(順)나라의 왕이라 칭한 리자청에게 패배하고 별다른 저항 없이 수도를 버렸다. 1644년 4월 25일, 베이징은 리자청이 이끄는 반군에게 함락되었다. 이 과정에서 숭정제는 자금성 밖 황궁 정원의 나무에서 목숨을 끊었다.[12]

2. 2. 4. 남명과 저항

명나라 멸망 이후, 일부 한족들은 정씨 왕국이 지배하는 타이완으로 가기도 하고, 다른 부류는 조선으로, 또 다른 부류는 일본의 나가사키로 이주하였다. 이들은 에도 막부가 지정해주는 장소에 모여 살았는데, 이것이 오늘날 나가사키 차이나타운의 기원이 되었다.[37]3. 정치

홍무제와 정난의 변으로 황제에 등극한 영락제는 모두 정권 안정을 위해 강력한 공포정치를 실시했다. 이전까지 강력한 권세를 누리던 신하도 황제의 명령에 위반되면 즉시 숙청되었다. 명대의 관료제는 매우 발달하였지만, 아무리 강력한 권신(權臣)과 환관(宦官)도 황제의 뜻에 따라 언제든지 제거가 가능하였다는 점은 명대가 이전의 한나라, 당나라, 송나라의 정치와는 확연히 다른 면을 보여준다.

역사학자들은 당시의 정치제도를 황제를 정점으로 하는 관료제로 정의하며,[38] 황제의 전권을 견제할 수 있는 기구도 발달하였지만, 황제의 독재를 저지하는 것은 불가능하였다고 설명한다. 하지만 명나라의 특징은 훌륭한 평가를 받았던 황제의 치세는 짧고, 나쁜 평가를 받은 황제의 치세는 길었던 현상이 아쉬운 부분이다.

홍무제는 환관의 정치 참여를 경계하였지만 정작 자신도 환관을 정치 활동에 사용하는 경우가 있었다. 영락제는 자신이 황제에 등극한 방법이 부당하였기 때문에, 환관을 이용하여 신하를 억누르는데 사용하였는데, 명대에 환관의 정치 개입이 횡행하였던 것은 이 때부터 비롯되었다. 제5대 황제 선덕제부터 정치 일선에 나서기 시작한 환관들은 정치를 타락시켜 결과적으로 명나라가 멸망하는 원인 중 하나가 되었으며, 이들은 황제의 눈과 귀를 가리고 부정부패를 저질러 백성들의 원성을 샀다. 천계제 시절 대내총관태감(大內總管太監: 최고의 태감으로, 조선의 판내시부사와 같음.)으로 있던 위충현은 자신을 구천구백세(九千九百歲)로 지칭하였는데, 이는 자신을 황제인 만세(萬歲)보다 낮고 모든 사람들보다 높은 만인지상 일인지하의 자리에 있다고 생각했기 때문이었다. 천계제의 막강한 총애에 힘입어 위충현은 공개적으로 대소 신료들에게 뇌물을 요구하였고 황궁을 사실상 장악하였다. 하지만 명대의 환관은 한나라나 당나라와는 달리 권세를 누리던 환관이라도 황제의 말 한마디에 언제든지 제거가 가능하였다는 점이 독특하다. 이는 명대에 환관은 한나라나 당나라의 환관과는 달리 권력의 기반이 오로지 황제에 의존하고 있었기 때문으로, 유근, 위충현 등 권세를 떨친 환관들 모두 황제가 제거하기로 마음 먹은 순간 목숨을 잃었다.

명나라 중기부터는 지식인층이 지방의 지도자로써 지위를 확립해 신사(紳士)라 불리는 새로운 신분층을 형성하기 시작했다. 그들은 기본적으로 지식인이었고, 관위(官位)를 갖고 있거나 학위(學位)를 가진 사람들로 정의될 수 있다. 그들은 관료로써의 지위와 그 기간에 쌓아올린 재산을 가진 상층신사와, 그 아래의 생원 등의 지식인들이 구성한 하층신사들은 모두 지방의 백성들로부터 존경을 받은 지도자였기에 정부의 지방관과 협조하여 지방의 정치에 적극 관여하였다. 그러나 당나라 이전의 귀족과는 달리, 혈연을 기반으로 한 권세가문을 형성하지는 못했고, 신사는 세습되는 신분이 아니라서, 기본적인 진입 요건은 학위(學位)에 있었기 때문에 아버지가 신사였다고 하더라도 자식이 과거에 합격하지 못하면 아무런 의미가 없었다. 자료의 부족으로 확신하지는 못하지만 역사학자들은 신사의 족보에 대한 연구를 통해 신사로의 진입과 탈락이 대단히 활발하였을 것으로 추정한다. 이것은 당시 누구나 상류층으로의 진입이 가능했다는 것과, 사회 내에 유동성이 컸음을 보여준다.[39]

홍무제(洪武帝)와 영락제(永楽帝) 등 초기 두 황제가 독재적인 정치를 펼쳤기 때문에, 그 이후 명나라(明)의 정치도 마찬가지였다. 황제의 미움을 사면 고위 관료라도 즉시 사형을 당할 수 있었다. 명나라 관리는 항상 처형에 떨며, 아침에 가족과 술잔을 나누고 죽음을 각오하고 출근하여 저녁에 돌아와 다시 가족과 만날 수 있었던 것을 기뻐했다고 한다. 이 때문에 명나라 관리는 대부분 안일주의에 빠졌고, 명나라 정치는 황제의 능력 여하에 모든 것이 달려 있게 되었다. 명나라에서는 성군(聖君)의 치세는 짧았다(인종(仁宗)홍희제(洪熙帝)는 1년, 선종(宣宗)선덕제(宣徳帝)는 10년, 효종(孝宗)홍치제(弘治帝)는 18년), 반면 세종(世宗)가정제(嘉靖帝)는 45년, 신종(神宗)만력제(万暦帝)는 48년 재위하는 등 폭군(暴君)의 치세가 길었다. 또한 관료의 봉록이 낮아 충성심 저하와 부정부패를 초래했다. 고염무(顧炎武)는 그러한 상황을 “박록의 해(薄禄の害)”라고 불렀다.

명나라 후기부터 부유한 사대부(士大夫) 계층이 지방의 지도자로서의 지위를 확립하고, 향신(郷紳)이라는 새로운 신분 계층을 형성한다. 그들은 기본적으로 관료였으며, 관료로서의 지위와 그 사이에 축적한 재산으로 지방의 지도자로서 정부의 지방관에게 명령할 정도의 권력을 가졌다. 그러나 당(唐) 이전의 귀족과 달리 향신은 혈연으로 재산을 유지하는 것이 아니었고, 일족 내에 과거에 합격하는 사람이 없으면 몰락하게 되므로 “일대일(一代限りの貴族)”이라는 표현도 있다. 후대 청나라(清)에서는 향신 계층이 지방의 강력한 기반을 바탕으로 신해혁명(辛亥革命)에서 활약하게 된다.

3. 1. 중앙 정치 제도

명나라의 중앙 관제는 몇 가지 특징을 보인다. 우선, 홍무제는 1380년 호유용의 옥사를 계기로 중서성을 폐지하고 승상 제도를 없애 황제 중심의 권력 구조를 만들었다.[40] 이는 중국 역사상 오랜 기간 존재했던 재상 제도가 폐지되고, 명나라와 청나라 500여 년 동안 재상이 없는 군주 전제 체제가 유지되는 결과를 가져왔다. 이후 명나라의 중앙 기구는 육부를 기본으로 하고, 부, 부, 원, 사(사)가 정무를 분담하여 처리하는 행정 골격을 형성하였다.[40]

홍무제는 중서성 폐지 후 직접 육부와 백사(百司)를 지휘하며 모든 정무를 처리하려 했으나, 현실적인 어려움에 직면하여 '비서처(秘書處)'를 두어 황제를 보좌하도록 했다. 명 중엽 이후, 내각대학사는 수보(首輔)로 불리며 실질적인 재상 역할을 수행했다. 이들은 황제에게 자문하고 비답(批答)을 초안하는 역할을 담당했다.[40] 홍무제는 1382년 송나라 제도를 본떠 화개전(華蓋殿) 등에 전각대학사(殿閣大學士)를 두었고, 이후 여러 전각이 추가되었다. 영락제 즉위 후에는 내각이 정식으로 황제와 육부 사이에 성립되었으며, 내각은 문연각을 가리키며 궁 안에 위치하여 황제를 보필했다.[40] 초기에는 한림관(翰林官)을 선출하여 입각시켰으나, 점차 학사와 대학사로 승진되었고, 상서, 시랑 등이 전각대학사에 제수되어 문연각에서 일을 처리하면서 그 지위가 높아졌다.[40]

환관 기구는 24아문(12감 4사 8국)으로 구성되어 정부 기구를 능가하는 방대한 규모를 자랑했다. 이 중 사례감은 동창과 금의위(錦衣衛)를 통제하며 정치에 깊숙이 개입했다. 동창은 1420년에 설치된 특무 기구로 정탐과 체포를 담당했고, 금의위(錦衣衛)는 1382년에 설치되어 경위를 담당했다.[40] 이러한 환관 기구의 비대화는 명나라 정치의 폐단 중 하나로 지적된다.

명나라는 북경과 남경에 각각 중앙 기구를 하나씩 두는 양경제(兩京制)를 시행했다. 영락제가 북경으로 천도한 후, 남경은 유도(留都)로 불렸다. 남경에는 내각을 제외한 오부, 육부, 도찰원 등 북경과 동일한 기구를 두었으나, 정원과 권한은 북경보다 작았다.[40]

일반적으로 삼사육부 제도로 알려진 중앙 행정 시스템과는 달리, 명나라 행정부는 6부를 통제하는 비서원(사무원)이라는 하나의 부서만 존재했다. 1380년 호유용이 처형된 후, 홍무제는 비서원, 어사대, 그리고 군사위원회를 폐지하고 6부와 5개의 지역 군사위원회를 직접 장악했다. 황제를 도와 행정 서류 작업을 돕는 비서 기관으로 시작된 내각이 설치되었지만, 대신이나 재상은 임명되지 않았다.

홍무제는 1391년에 그의 태자를 산서성으로 보내 지역을 "순시하고 안정시키는"(巡撫, ''xunfu'') 임무를 맡겼다. 1421년 영락제는 26명의 관리를 임명하여 제국을 순회하며 유사한 조사 및 재산 관리 업무를 수행하도록 했다. 1430년까지 이러한 ''xunfu'' 임무는 "총독"으로 제도화되었다. 따라서 어사대가 재설치되었고, 처음에는 조사 어사들로, 나중에는 어사 중에서 수장을 배치하였다. 1453년까지 총독들은 부어사중승(副御史中丞) 또는 보좌 어사중승(助御史中丞)이라는 칭호를 받았으며, 황제에게 직접 접근할 수 있었다. 이전 왕조와 마찬가지로, 지방 행정부는 어사대에서 파견된 순찰관에 의해 감시되었다. 어사들은 하급 관리들의 3년 단위 평가에서만 그렇게 해야 하는 고위 관리들과 달리, 불규칙적으로 관리들을 탄핵할 권한을 가졌다.

명나라 초기에는 지방 내 국가 권력의 분권화가 일어났지만, 중앙 정부 관리들이 사실상 지방 총독으로 지방에 파견되는 경향은 1420년대에 시작되었다. 명나라 후기에는 최고 사령관이자 총독으로 2개 이상의 성에 파견되는 중앙 정부 관리들이 있었는데, 이 제도는 문관에 의해 군부의 권력과 영향력을 억제하는 역할을 했다.

명나라 행정부는 영락제(永樂帝) 치세에 문서 작업을 처리하기 위해 내각 대신을 활용했으며, 이후 홍희제(洪熙帝) (재위 1424-1425) 치세에는 각 부처의 최고 관리 및 최고위직의 비실무직인 대사예(大司예)로 임명했다. 내각은 한림원(翰林院) 출신으로 구성되었으며, 관료 조직이 아닌 황실 권력의 일부로 간주되어(때때로 황제와 신하들과 대립하기도 함) 내각은 조정 기관으로 기능했고, 반면 6부—인사부, 호부, 예부, 병부, 형부, 공부—는 국가의 직접적인 행정 기관이었다.

# 인사부는 관리의 임명, 평가, 승진, 강등 및 칭호 부여를 담당했다.

# 호부는 인구 조사, 세금 징수 및 국고 관리를 담당했으며, 두 개의 화폐 관리 기관이 소속되어 있었다.

# 예부는 국가 의식, 의례 및 제사를 담당했으며, 불교 및 도교 사제의 등록부를 관리하고 조공국 사신의 접대도 담당했다.

# 병부는 군 장교의 임명, 승진, 강등, 군사 시설, 장비 및 무기 유지, 그리고 급사 시스템을 담당했다.

# 형부는 사법 및 형벌 절차를 담당했지만, 감찰원이나 대각(大角)에 대한 감독권은 없었다.

# 공부는 정부 건설 프로젝트, 임시 고용 장인 및 노무자 고용, 정부 장비 제조, 도로 및 운하 유지, 도량형 표준화 및 농촌 자원 수집을 담당했다.

명나라 시대 내시들은 국정에 전례 없는 권력을 행사했다. 통제의 가장 효과적인 수단 중 하나는 왕조 초기에 동창고(東廠), 후에는 서창고(西廠)라 불린 곳에 주둔한 비밀 경찰 조직이었다. 이 비밀 경찰 조직은 의례감(儀禮監)의 감독을 받았기 때문에, 이 국가 기관은 종종 전체주의적인 성향을 띠었다. 내시들은 문관과 같은 계급을 가지고 있었지만, 그들의 계급은 9등급이 아닌 4등급이었다.

명나라 초대 황제의 후손들은 왕(王, ''wáng'')이라는 칭호를 받고, (대개 명목상의) 군사 지휘권, 연간 봉록, 그리고 광대한 토지를 하사받았다. 하지만—한나라와 진(265~420)나라의 왕들과는 달리—이들의 영지는 봉건 영지가 아니었고, 왕들은 어떠한 행정 기능도 수행하지 않았으며, 첫 두 황제의 통치 기간에만 군사 활동에 참여했다. 연왕의 반란은 부분적으로 왕들의 권리를 옹호하기 위한 것이었지만, 영락제가 즉위한 후에도 그는 조카의 정책을 계속해서 형제들의 무장을 해제하고 그들의 봉지를 군사화된 북쪽 국경에서 멀리 옮겼다. 왕들은 국가 행정 기관에 복무하지 않았지만, 왕족, 황녀의 배우자, 그리고 귀족 친척들은 황족원(皇族院)에 근무하여 황실 족보를 감독했다.

3. 2. 지방 행정 제도

원나라의 행중서성(行中書省)은 지나치게 강력한 권한을 가져 원말의 정치를 혼란하게 만든 원인으로 지목되었다. 이에 명나라는 행중서성을 폐지하고 지방 정치기구의 권한을 축소하여, 민정, 재정 담당의 승선포정사사(承宣布政使司), 사법, 재판, 감찰 담당의 제형안찰사사(提刑按察使司), 군사 담당의 도지휘사사(都指揮使司)를 설치하였다. 이 세 기관, 즉 삼사(三司)는 각각 지방, 군정, 사법 업무를 관리했으며, 중앙 기구의 지방 사무소 역할만 수행하여 지방에 권한을 분산하지 않았다. 삼사는 서로 예속되지 않았고, 포정사는 이부와 호부, 안찰사는 도찰원과 형부, 도사는 오부와 병부의 명령을 받았다.명나라는 성급 이하에 부, 주, 현의 세 등급의 행정 구역을 두었다. 주에는 속주(현으로 취급)와 직예주(부로 취급)의 구분이 있었고, 부, 주, 현에는 각각 지부, 지주, 지현을 장관으로 두었다.[41] 북경의 순천부와 남경의 응천부 장관은 윤(尹)이라고 하였다.[41] 명나라는 총독(總督)과 순무(巡撫)를 통해 지방 통제를 강화했는데, 이들은 황제의 특파관이었다가 나중에 정식 제도화되었다.

명나라 초기에는 현 아래의 향촌을 이갑제로 조직하였다. 110호를 1리로 묶고, 다시 10리를 1갑으로 묶는 이갑제는 징세와 부역 부과를 위한 인위적인 편제였다. 도시 지역은 방(坊)과 상(廂)으로, 그 아래는 도(圖)로 편성되었다. 그러나 명 중엽 이후 사회 유동성 증가로 이갑제는 붕괴되고, 자연촌락 중심의 보갑제(保甲制)가 추진되었다.

에드윈 O. 라이쇼어, 존 K. 페어뱅크, 앨버트 M. 크레이그는 명나라 시대를 "인류 역사상 가장 훌륭한 질서 정부와 사회적 안정의 시대 중 하나"라고 평가했다. 명나라 황제들은 원나라의 성(省) 행정 체계를 계승했으며, 13개의 명나라 성은 현대 성의 전신이다. 송나라 시대에는 가장 큰 행정 구역이 도(路, ''lu'')였다. 1127년 경강의 변(靖康の変, Jurchen invasion) 이후 송나라는 영토 및 군사 단위를 기반으로 4개의 반자치 지역 사령부 체계를 수립했는데, 이는 별도의 관청을 두고 운영되었고, 이후 원, 명, 청나라의 성 행정부가 되었다. 원나라의 모델을 본떠 명나라의 성급 관료 조직은 민정, 군사, 감찰의 세 개의 위원회로 구성되었다. 성(省, ''sheng'') 아래에는 지부(知府, ''zhifu'')가 다스리는 부(府, ''fu'')가 있었고, 그 아래에는 현감이 다스리는 주(州, ''zhou'')가 있었다. 최하위 단위는 현령이 다스리는 현(縣, ''xian'')이었다. 성 외에도, 어떤 성에도 속하지 않고 남경과 북경에 속한 대도시(京, ''jing'') 지역 두 곳이 있었다.

3. 3. 군사 제도

명나라 초기에는 군사 제도로 위소제(衛所制)를 실시하였다. 군인들은 군적(軍籍)에 등록되어 민적(民籍)과 분리되었으며, 군호(軍戶)는 세금 대신 병역 의무를 부담했다. 위소는 군사 편제로, 5,600명을 1위(衛), 1,120명을 천호소(千戶所), 112명을 백호소(百戶所)로 편성하고, 각각 위지휘사(衛指揮使), 천호(千戶), 백호(百戶) 등의 관직을 두어 관장하였다. 백호소는 백호, 천호소는 천호가 담당했으며, 위의 최고 지휘관은 도지휘사사(都指揮使司)의 통제를 받았다. 이러한 위소제를 통해 군호를 편성하고, 군사 훈련과 농업 생산을 병행하는 병농일치 제도를 실시하였다.군사와 관련된 기구로는 오군도독부(五軍都督府)와 태복시(太僕寺)가 있었다. 명 초에는 원나라의 추밀원(樞密院)에서 발전된 대도독부를 설치했으나, 승상 폐지 후 중, 좌, 우, 전, 후 오군도독부로 개편되었다. 오군도독부는 병적 및 천하의 도사위소(都司衛所)를 관장하였으며, 병부와 권력을 나누었다. 병부는 군정, 인사, 출병에 관여했으나 군대를 직접 다스리지는 않았고, 오군도독부는 병적을 관할했으나 군대를 동원할 수는 없었다. 전시에는 황제가 총병관(總兵官)을 파견하여 군대를 통솔했다. 태복시는 마정(馬政)을 담당하는 기구였다.

위소제는 정부가 군호에게 토지를 지급하고 자급자족하게 하는 제도였으나, 정통(正統) 연간부터 군호들이 궁핍해져 탈영이 증가하고, 환관과 지방 군관의 토지 사유화가 심해졌다. 군호의 생활이 파탄나면서 중앙 정부의 식량 공급 부담이 커졌고, 군관들은 병력을 과장 보고하여 식량을 횡령하기도 했다. 명나라 말기에는 위소제가 무력화되고, 국방은 각지의 군관에게 고용된 사병이 담당하게 되었다.

한편, 몽골의 침입에 대비하여 만리장성을 보수하고 강화하였다.

4. 경제

명대에 가서 10세기 이래 곡창지대였던 강남지방에서 직물업 등의 공업이 발달했다. 쑤저우와 항저우 등지가 견직물업의 중심도시가 되었고, 송강(松江) 일대는 면직물업의 중심도시가 되었다. 강남이 공업중심지로 발전하자, 인구가 증가하고 농경지는 상품작물의 재배지가 되어 미곡의 생산이 부족해졌다. 명 말이 되면 양쯔 강 중류지역이 새로운 곡창지대가 되어 경제적 분업화가 이루어졌다. 상업의 발달은 상인 집단을 배출하였는데, 특히 산시 상인과 신안 상인의 활동이 컸다. 이들에 의해 강남의 수공업 제품이 각지로 팔려 나갔고, 각 지역의 특산물과 쌀, 면화 등의 원료가 강남지방으로 들어왔다. 쌀, 소금, 직물, 도자기, 차 등이 전국적인 교역품이었다.

명대 중엽 이후로 상업의 발달이 특히 두드러졌으며, 강남 지역에서 생산된 상품을 구입하기 위해 서양의 상인이 찾아오기도 하였다. 마카오에서 활동하던 포르투갈 상인을 필두로 에스파냐, 네덜란드 상인들이 명나라로 와서 중국의 상품을 구입하였다. 명대의 경제가 발달함에 따라 은에 대한 수요도 증가하였기 때문에 유럽 상인들은 견직물, 차, 도자기의 대가로 은을 대가로 지불하였고, 유럽 상인들은 중국 상품을 구입하기 위한 은을 마련하기 위해 멕시코의 은을 약탈, 중국의 상품을 구입하여 유럽에 되파는 형태의 무역을 전개하였다.

명나라 시기에 조세제도인 일조편법은 조세의 일원화를 추구한 것이다.[42]

원말(元末)의 혼란으로 중국은 황폐해졌고, 특히 화북(華北)은 벌판이 펼쳐질 정도였다. 반면 강남(江南) 지대의 황폐는 그다지 심하지 않아 강력한 경제력을 유지하고 있었다. 농민 출신인 홍무제(洪武帝)는 강남의 강력한 힘을 경계하여 중농억상 정책을 폈다. 농본주의적인 주자학의 진흥도 그 일환이었으며, 상인 출신의 과거 시험 응시도 엄격히 제한되었다. 그러나 그럼에도 강남의 경제력은 성장을 계속하여 명(明) 전체 경제의 중심으로 활약하게 된다.

4. 1. 농업

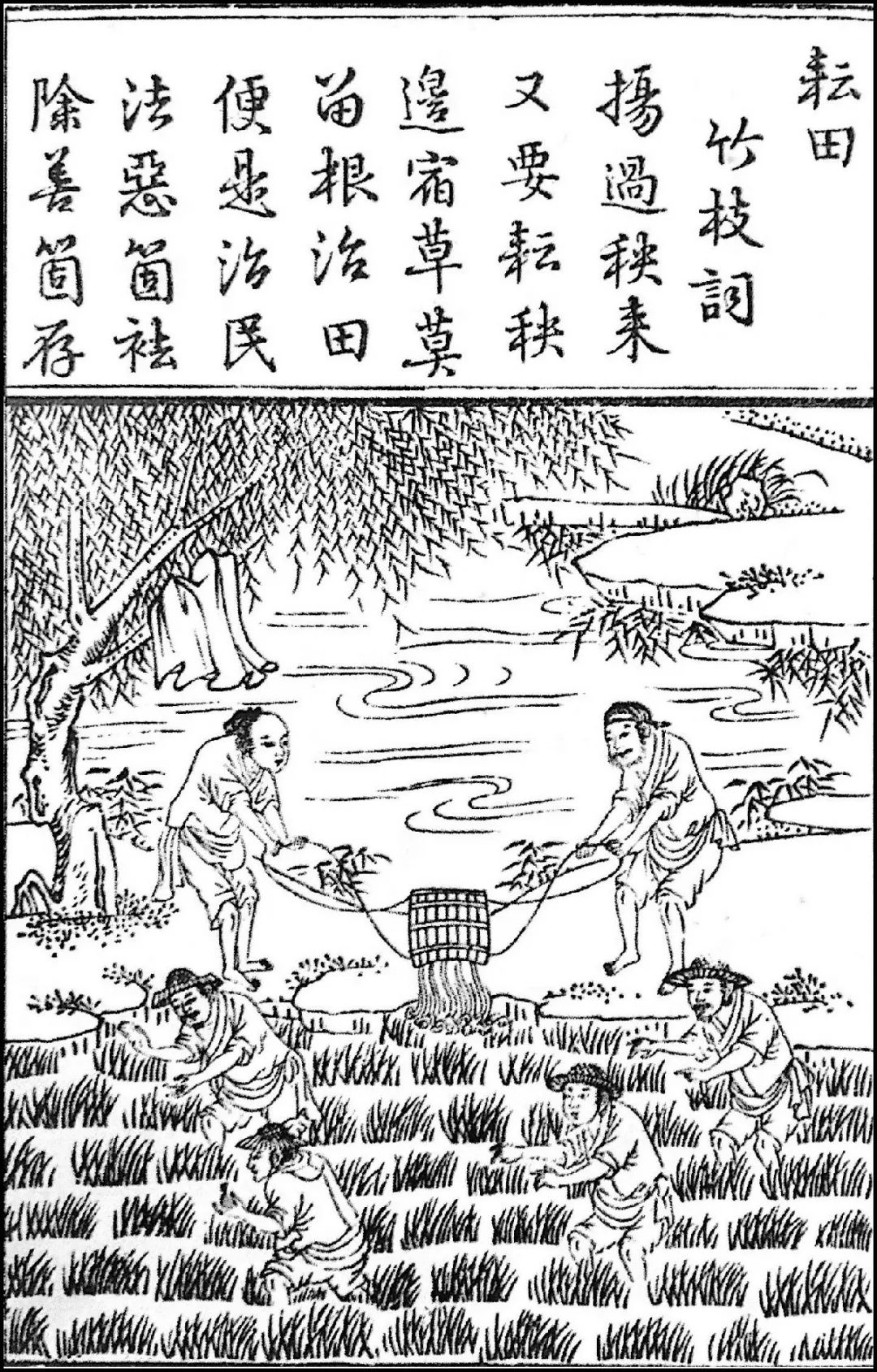

홍무제는 농업 생산력 회복을 위해 황무지 개간을 장려하고, 수리 시설을 정비하였다.[42] 농민 출신이었던 주원장(朱元璋)은 농업, 특히 쌀과 보리 등 곡물 생산을 중시하는 정책을 폈다. 송 시대에는 “소호(蘇湖)가 풍년이 들면 천하가 족하다”라고 불렸던 것이 명대(明代)에는 그 지역 중 소주와 송강만으로 “소송(蘇松)이 풍년이 들면 천하가 족하다”라고 불리게 되었다. 특히 중요하게 여긴 것은 명(明)이 건국 초기의 기반으로 삼았던 강남(江南)의 풍부한 농업 자원이었다. 주원장은 장사성(張士誠)의 지배 지역이었던 이 지역을 가장 먼저 점령하여 농지를 국가 직할지로 삼았다. 더 나아가 중기 무렵부터는 장강 중류 지역의 호광(湖廣)(현재의 호북성·호남성)의 농지 개발이 급격히 진행되어, 말기에는 “호광이 풍년이 들면 천하가 족하다”라고 불리게 되었다.[42]4. 2. 수공업

명나라 시대는 수공업이 활성화된 시기였다. 강남 지역을 중심으로 비단 직물과 면직물 생산이 증가했고, 이에 따라 농촌에서 누에와 목화 생산도 증가하여 큰 시장을 형성했다. 또한 농민들의 부업으로서 수공업이 활발하게 이루어져 중요한 수입원이 되었다.정부는 수공업에 종사하는 사람들을 농민과는 별개의 장호(匠戶)라는 집단으로 분류하고, 일반적인 노역 대신 관영 공장에서 수공업에 종사하게 하여 정부가 원하는 만큼의 제품을 공급하게 했다. 이를 장역제(匠役制)라고 하는데, 이 제도는 장호에 대한 과중한 부담을 야기하여 도망치는 사람이 늘어났기 때문에 장역 대신 은을 납부하게 하고, 이 수입으로 필요한 분량을 사들이는 것으로 바뀌었다.

이러한 부업에 종사하는 농민들 중에는 빈곤층이 많았고, 고리대금업자에게서 돈을 빌려 누에씨와 뽕잎 등 필요한 물자를 구입하여 누에를 키우고, 고치에서 실을 얻을 무렵 고리대금업자의 독촉으로 생사를 팔았다가 다시 고리대금업자에게서 자금을 빌려 실을 구입하여 직물을 짜는 과정을 반복하며 생계를 유지했다. 따라서 상업 자본의 축적은 기대할 수 있었지만 산업화로의 발전 가능성은 낮았다.

4. 3. 상업과 무역

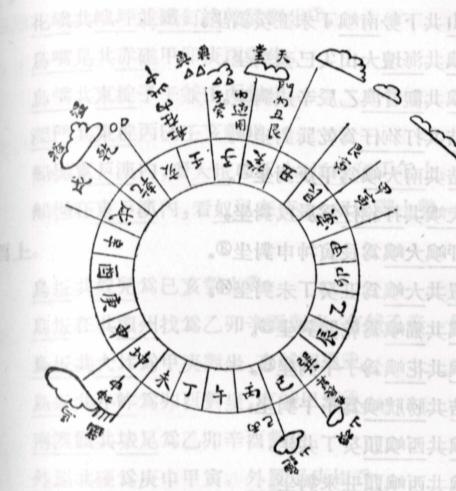

명나라는 역대 왕조와 마찬가지로 소금 전매제를 실시했으며, 이는 군정과 관련되어 있었다. 개중법을 통해 상인들은 식량 납입 후 소금 수표를 받아 소금을 판매했고, 은 유통 이후에는 은 납입으로 바뀌었다. 지역별 상방(상인 집단) 중 산서 상인과 휘주 상인이 경쟁했고, 명나라 후기에는 소금과 교통을 장악한 휘주 상인이 발전했다.육상 실크로드는 몽골에 의해, 해상 루트는 1372년 홍무제의 해금령으로 인해 민간 교역이 금지되고 정부 주도의 조공 무역만 허용되었다. 그러나 해금령은 밀무역을 성행시켰고, 전기 왜구의 전성기와 겹쳐 피해가 컸다. 홍무제는 왜구 진압을 위해 남조의 회량친왕에게 요청했으나 실패하고, 북조의 무로마치 막부 아시카가 요시미츠와 감합무역을 조건으로 일본 국왕으로 책봉하여 왜구 토벌을 요청했다.

영락제 시기에도 해금령은 유지되었으나, 정화의 남해 원정을 통해 남해 여러 나라와 조공 무역을 시작했다. 이후 감합무역 상대는 다이내이시로 변경되었다. 여러 차례 해금령이 갱신되었지만 밀무역은 계속되었고, 15세기 후반부터는 대상인들이 지방관, 향신층과 결탁하여 밀무역을 묵인했다. 밀무역 단속을 맡았던 절강 순무 주환(주간)은 지방관과 향신층의 반발로 실각했다.

가난한 연안 민중들은 교역에 활로를 찾았고, 약소 상인들은 해적이 되기도 했다. 이들이 후기 왜구이며, 대부분 중국인이었고 일본인은 1~2할 정도였다. 왕직은 이들을 규합하여 명나라에 교역 자유화를 요구했으나 실패하고, 고토 열도를 근거지로 약탈을 일삼았다. 왕직은 체포되어 처형되었지만, 왜구는 계속되었고 1563년 복건을 습격했으나 척계광의 활약으로 타격을 입었다. 이를 계기로 복건 월항에 해방관이 설치되어 해금령이 폐지되고 왜구 활동도 중단되었다.

1517년 광저우에 포르투갈 사절 토메 피레스/Tomé Pires영어가 도착했으나 말라카 사절의 고발로 투옥되었다. 포르투갈은 닝보 해역 섬에서 밀무역을 하다 1557년 마카오에 영구 거주권을 획득했다. 명나라는 대일 무역을 금지했기에 마카오의 포르투갈인들은 일중 무역 중개에 활약했고, 중국, 일본, 조선, 남해에 걸친 교역망이 성립되어 은을 공통 화폐로 다양한 민족의 상인들이 활동했다.

5. 사회

홍무제는 명나라를 건국하고 곧이어 과거를 시행해 대대적으로 인재를 모집했다. 한때 과거가 중단되기도 하였지만, 영락제 이후 명나라가 멸망할 때까지 계속되었다. 명나라 시대에는 과거를 보려면 국립학교에 소속되어야 했으며, 이들을 생원이라 불렀다. 홍무제는 수도에 국자감이라 불리는 국립학교를 설립하고, 지방에도 각각 부, 주, 현에 학교를 설립했다. 그러나 이들 학교는 뒤에는 단순히 과거의 자격을 얻기 위해 재적만 하고, 공부를 하는 장소로는 사용되지 않았다. 이와는 별개로 민간에서는 사숙이라 불리는 사립학교가 존재하여 여기에 등록된 학생들에게 책 읽는 법, 계산하는 법을 가르쳤다.

생원이 되면 시기에 따라 시험이 있으며, 그 뒤 제1차 지방시험인 향시가 있다. 향시에 합격한 자는 거인이라 불리며, 제2차 중앙에서의 시험인 회시를 받아 합격하는 동시에 진사라고 불려, 관료가 될 자격을 얻는다. 이어서 전시라 불리는 황제 앞에서 시험이 이루어지나, 이것은 떨어지는 일은 없는 시험이었다.

관료가 되려는 사람의 숫자는 매우 많아, 생원만 50만 명에 이르렀다는 말이 있다. 이에 반해 합격하는 이는 매번 3~400명에 불과해, 여러 번 시험을 보는 동안에 백발이 된 자들도 있었다. 이론적으로 과거 제도는 누구든지 관리가 될 수 있도록 허용했지만, 현실적으로는 과거 시험 준비를 위한 공부를 지원하는 데 필요한 시간과 자금 때문에 일반적으로 이미 토지 소유 계급 출신인 사람들에게만 참여가 제한되었다. 그러나 정부는 관리를 선발할 때 지방 할당량을 정확히 부과했다. 이는 교육이 가장 발전된 가장 번영한 지역 출신의 토지 소유 지주 계급의 권력 독점을 억제하려는 노력이었다. 송대 이후 활자 인쇄술의 발달은 지방 전역에 지식의 확산과 잠재적 과거 응시자 수의 증가를 가져왔다. 어린 학생들을 위해서는 인쇄된 구구단과 기본 어휘 교재가 있었고, 성인 과거 응시자들을 위해서는 대량 생산되고 저렴한 유교 경전과 성공적인 과거 답안이 있었다.

이전 시대와 마찬가지로 과거 시험의 초점은 유교 경전에 있었고, 시험 문제의 대부분은 12세기에 주희가 제시한 사서를 중심으로 이루어졌다. 명나라 시대 과거 시험은 1487년 문학적 경향을 따르는 것이 아니라 "팔고문"을 완성해야 한다는 요구 사항이 추가되면서 더욱 어려워졌다.

왕근(王根)은 송나라 때부터 이미 나타나던 추세를 따라 명나라 사회의 여러 공동체들이 시장 마을 간의 거리가 줄어들면서 고립이 덜해짐에 따라 여러 지역 출신의 많은 평민들에게 철학 강의를 할 수 있었다. 학교, 혈연 집단, 종교 단체 및 기타 지역 자발적 조직의 수가 증가하면서 교육받은 남성과 지역 주민 간의 접촉이 더욱 많아졌다. 조너선 스펜스(Jonathan Spence)는 교외의 농장 지역이 도시 성벽 바로 바깥에, 어떤 경우에는 성벽 안에 위치해 있었기 때문에 명나라 중국의 도시와 농촌의 구분이 모호해졌다고 적었다. 도시와 농촌의 모호함뿐만 아니라 전통적인 사농공상(士農工商, 士農工商중국어)의 사회경제적 계급 또한 모호해졌는데, 장인들이 때로는 성수기에 농장에서 일했고, 농부들은 흉년이 들면 일자리를 찾아 도시로 자주 들어왔기 때문이다.

다양한 직업을 선택하거나 아버지의 직업을 물려받을 수 있었다. 여기에는 관재기 제작자, 철공 및 대장장이, 재봉사, 요리사 및 국수 제작자, 소매상, 여관, 다방 또는 주점 경영자, 구두 제작자, 인장 세공사, 전당포 주인, 매음굴 업주 및 교환권을 사용하는 원시적인 은행 시스템에 참여하는 상인 은행가 등이 포함되지만 이에 국한되지 않는다. 사실상 모든 마을에는 여성과 남성 매춘부가 있는 매음굴이 있었다. 남성 고미(男妓)는 여성 첩보다 더 높은 가격을 받았는데, 10대 소년과의 남색은 항문성교가 성적 규범에 반하는 것과 상관없이 엘리트 계급의 표식으로 여겨졌기 때문이다. 공중 목욕탕은 이전 시대보다 훨씬 더 일반적이 되었다. 도시의 상점과 소매점에서는 조상 제사에 태울 제사지와 같은 다양한 상품, 특수 고급 상품, 모자, 고급 천, 차 등을 판매했다.

북쪽의 농촌 주민들은 밀과 기장과 같은 작물을 수확하는 데 하루를 보냈고, 淮河 남쪽의 농부들은 집약적인 벼농사를 짓고 오리와 물고기를 기를 수 있는 호수와 연못을 가지고 있었다. 누에를 위한 뽕나무와 차나무 재배는 주로 양자강 남쪽에서 발견되었고, 더 남쪽에서는 사탕수수와 감귤류가 기본 작물로 재배되었다. 산악 지대 남서부의 일부 사람들은 단단한 대나무로 만든 목재를 판매하여 생계를 유지했다. 나무를 베어 목재를 판매하는 것 외에도, 가난한 사람들은 나무를 숯으로 만들고, 굴 껍질을 태워 석회를 만들고, 항아리를 구워 만들고, 매트와 바구니를 짜서 생계를 유지했다. 북쪽에서는 말과 마차를 이용한 이동이 가장 일반적이었지만, 남쪽에서는 수많은 강, 운하 및 호수가 저렴하고 쉬운 수상 운송을 제공했다. 남쪽에는 부유한 지주와 소작농의 특징이 있었지만, 기후가 더욱 혹독하여 생계 수준 근처에서 살았기 때문에 평균적으로 淮河 북쪽에는 자영농이 훨씬 더 많았다.

명나라 초기에는 중국 역사상 가장 엄격한 사치 금지령이 시행되었다. 평민들이 고급 비단을 입거나 밝은 빨강, 진한 녹색 또는 노란색 옷을 입는 것은 불법이었고, 부츠나 관모(冠)를 쓸 수도 없었다. 여성은 금, 옥, 진주 또는 에메랄드로 만든 장신구를 사용할 수 없었다. 상인과 그 가족은 비단을 사용하는 것이 금지되었다. 그러나 이 법률들은 명나라 중기 이후로 더 이상 시행되지 않았다.

6. 문화

명나라에서 주자학은 체제교학(體制敎學)으로 자리 잡아 있었다.[44] 명나라 초기에는 국수주의적인 풍조가 강했지만, 주자학은 관학화하여 학문적연구에서 멀어져 있었다.

왕양명/王陽明중국어은 '인간의 마음이 곧 천하만물의 이법이므로 마음을 함양하는 것으로 충분하고 학문을 연마할 필요가 없다.'고 주장하였다. 이는 사물의 이치를 객관적으로 탐구해야한다는 기존 학문인 주자학의 격물치지에서 벗어난 것으로 주관적인 수양을 중시하는 양명학이 발달했다.

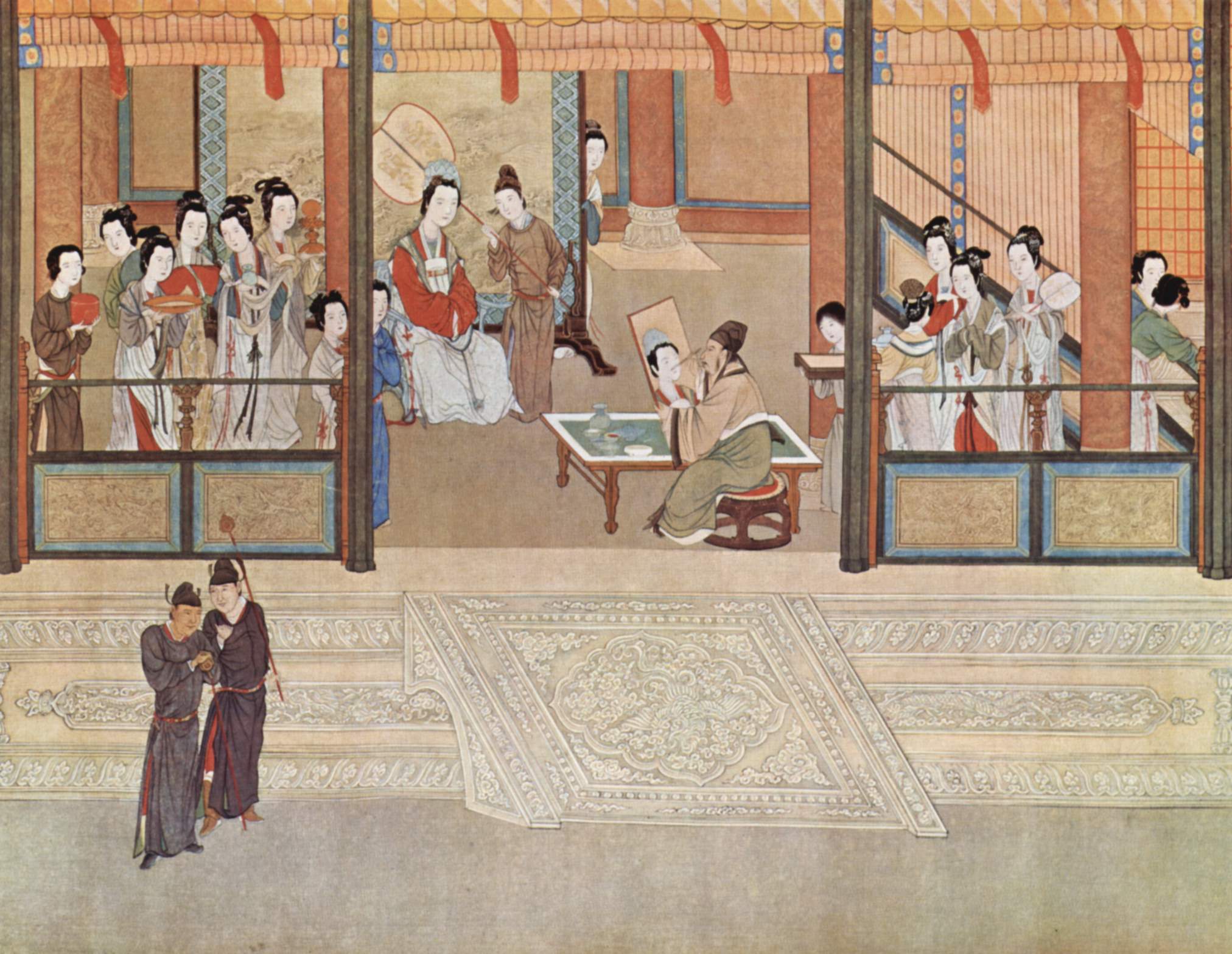

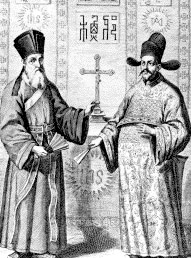

1582년 마테오 리치(Matteo Ricci)가 명나라를 방문하여 서양 과학을 전해왔고, 서광계가 이를 적극적으로 수용하였다.

그외에 서민문화의 성행에 따라 연극 외에 통속소설이 유행하여 수호전, 삼국지연의, 서유기, 금병매 등이 널리 알려졌다.

- 명나라 회화

- * 명초기 궁정화가 제도 부활

- * 이전에 잘 살던 중국의 모습인 송원이래의 산수화와 인물화를 답습

- * 상업이 발달하면서 민간의 그림에 대한 수요 또한 많아졌고 그림을 많이 생산할 수 있는 목판화가 발달함

- * 원 이래의 문인화들이 발달하고 성숙하여져서 문인화가들이 직업화가화 되었음

- * 명나라 말에 유럽 선교사들을 통해서 서구미술이 유입됨

- 명초기 회화: 절파

궁정화가를 중심으로 남송원체화풍과 북송화풍을 융합한 원체화가 등장하게 된다.

절파의 시조 대진은 절강성 출신으로 마원과 하규의 그림을 계승하고 북송회화를 접목하여 새로운 양식을 창출하게 된다. 대진은 특히 산수 인물화로 유명하다.

절파화풍은 절강지방의 전통적 수묵법을 기반으로 필묵이 거칠며 강한 부벽준을 주로 사용하다. 또한 과장된 수직법, 여백대비가 특징이다. 명초에 대진이 궁중에 들어가서 명대를 통하여 화원회화에 절파경향이 강해졌다. 하지만 중기 이후에는 오파가 영향력이 강해진다

대진의 제자 오위 또한 대진의 화법을 계승하여 절파화풍으로 인물산수화를 잘 그렸다.

명초기 절파화풍은 대한민국 산수와 일본 산수에도 영향을 주게 된다.

홍무제에 의해 문인들에 대한 대탄압이 행해져 명나라 초에는 지식층이 큰 타격을 입었다. 그러나 동시에 국자감을 비롯하여 주현에 이르기까지 전국에 국립학교를 설립하는 정책, 북쪽 만리장성에서 남쪽 광동에 이르기까지 전국에서 향시를 실시하여 과거를 통한 인재 등용의 기회를 넓히는 정책은 문화의 전국화를 가져온다는 의미도 가지고 있었다. 영락제의 명에 따라 『사서대전』, 『오경대전』, 『성리대전』이 편찬되어 전국의 학교에 과거 시험 교재로 배포된 점도 마찬가지이다. 삼다무라 타이스케는 이것을 국민 문화의 성립으로 평가하고 있다. 일반 민중 사이에 문화가 널리 퍼진 이유가 바로 그것이다. 그 이전까지 문인=관료였던 도식이 무너지면서 많은 대중문화가 탄생하고 있다. 그러나 한편으로는 그전까지 고상하게 여겨졌던 한시·역사 분야에서는 그다지 볼 만한 것이 없다.

6. 1. 사상

명나라 시대에는 주자학이 관학으로 자리 잡았으나, 왕양명의 양명학이 등장하여 새로운 사상적 흐름을 형성하였다. 양명학은 심즉리, 지행합일, 치량지를 주장하며 명나라를 통해 사상적 발전을 이루었다. 왕양명은 혈통이나 교육 수준에 관계없이 누구든지 현명해질 수 있으며, 경전은 참고 자료일 뿐 절대적인 진리의 원천이 아니라고 주장했다.

명나라 중엽 이후 상업 발달과 서적 수요 증가로 학문과 사상이 자유로운 분위기가 퍼졌고, 명나라 후기에는 양명학의 영향으로 삼교일치설이 융성하였다. 1582년에는 예수회 선교사 마테오 리치가 가톨릭을 전래하였고, 서광계와 같은 고위 관료들이 가톨릭 신자가 되기도 하였다. 마테오 리치는 곤여만국전도와 같은 세계지도를 제작하여 지리학 발전에 공헌했다.

6. 2. 문학

명나라 시대에는 장강 이남 지역을 중심으로 다양한 유형의 문학, 회화, 시, 음악과 중국 오페라가 번성했다. 특히 구어체 소설이 크게 유행했는데, 고전 중국어를 이해하는 지주 계층뿐만 아니라 교육 수준이 낮은 사람들, 즉 교육받은 가정의 여성, 상인, 점원 등도 구어 중국어를 사용하는 문학과 공연 예술의 잠재적 독자층이 되었기 때문이다. 문인 학자들은 이 시기에 ''수호전''과 ''서유기''와 같이 주요 중국 소설을 완성된 형태로 편집하거나 발전시켰다. 1610년에 출판된 ''금병매''는 이전 자료를 통합했지만, 독립적인 구성과 심리에 대한 관심을 보여주는 경향을 보였다. 봉몽룡과 령몽축은 구어체 단편 소설에 혁신을 가져왔고, 희곡 분야에서는 탕현조가 쓴 ''목단정환혼기''가 1598년 등왕각에서 초연되는 등 극본 또한 상상력이 풍부했다.

여행 문학 작가인 서하객(1587~1641)은 40만 4천 자의 한자로 된 ''여행 일기''를 출판하여 지역 지리에서부터 광물학에 이르기까지 모든 정보를 담았다. 원홍도(1568~1610)는 여행 문학을 통해 개인주의에 대한 욕망뿐만 아니라 유교 법정 정치에 대한 자율성과 좌절을 표현했다. 원홍도와 그의 두 형제인 원종도(1560~1600)와 원중도(1570~1623)는 공안파 문학의 창시자였으며, 이들의 개인주의적인 시와 산문 학파는 강렬한 감각적인 서정주의와 관련되어 유교 기득권층으로부터 비판을 받았다.

명나라 초에는 고문사 운동이 일어나 송대 시를 비판하고 한(漢)나라의 산문과 당(唐)나라의 한시가 유행하게 되면서 『당시선(唐詩選)』이 간행되었다. 이 분야에서 주목할 만한 인물은 이탁오(李卓吾)로, 양명학 좌파의 사상을 바탕으로 기존의 주자학(朱子學)적인 문학관을 뒤엎는 과격한 글을 발표하여 명나라 정부에 의해 체포되어 옥사했다.

영락제의 명령으로 백과사전 『영락대전(永樂大典)』이 편찬되어, 고금의 서적 중 중요하다고 여겨지는 글들이 발췌되어 수록되었다. 1582년에는 베이징에서 사설 신문이 발행되었다는 최초의 언급이 있었으며, 1638년에는 ''베이징 가제트''가 목판 인쇄에서 활자 인쇄로 전환했다. 명나라 후기에는 상업 윤리의 도덕적 지침과 같은 상인 계층을 위한 새로운 문학 분야가 발전했다.

6. 3. 예술

원말(元末), 강남(江南) 소주(蘇州)는 장사성(張士誠) 정권 하에서 번영을 누렸으며, 문학살롱에서 한시(漢詩) 대회가 열리고 저명한 화가들이 기량을 겨루었다. 그중 황공망(黄公望)・오진(呉鎮)・예찬(倪瓚)・왕몽은 “원말사대가(元末四大家)”라 불린다. 이러한 흐름을 이어받은 오파(呉派)는 문인화(文人画) 화파로, 대표적인 인물은 심주(沈周)와 문징명(文徴明)이다.도자기(陶磁器) 분야는 명대(明代)에 크게 번영하여, 원(元)에서 이어받은 청화(染付)와 새로운 적화(赤絵) 기법이 개발되었고, 경덕진(景徳鎮) 가마에서는 막대한 양의 제품이 생산되어 국내는 물론 해외로도 수출되었다. 특히 만력(万暦) 시대의 『만력적화(万暦赤絵)』는 명품 중의 명품으로 여겨진다. 하지만 이 시기에는 도자기가 기술이지 미술이 아니라고 여겨졌다.

6. 4. 과학 기술

송나라 시대의 과학 기술의 번영 이후, 명나라 시대에는 서양 세계의 발견 속도에 비해 과학 기술의 발전이 상대적으로 더뎠을 수 있다. 사실, 명나라 후기 중국 과학의 주요 발전은 유럽과의 접촉으로 촉진되었다. 1626년 요한 아담 샬 폰 벨은 최초의 중국식 망원경 논문인 ''원징슈오''(''원거리 시각 유리'')를 저술했고, 1634년 숭정제는 고 요한 슈렉(1576~1630)의 망원경을 얻었다. 태양 중심설 모델은 중국의 가톨릭 선교사들에 의해 거부되었지만, 요하네스 케플러와 갈릴레오 갈릴레이의 아이디어는 1627년 폴란드 예수회 신부 미하엘 보임(1612~1659), 1640년 요한 아담 샬 폰 벨의 논문, 그리고 마침내 19세기 조셉 에드킨스, 알렉스 와일리, 그리고 존 프라이어를 통해 중국에 서서히 전파되었다. 중국의 가톨릭 예수회는 궁정에서 코페르니쿠스 이론을 지지하면서도 동시에 저술에서는 프톨레마이오스 체계를 받아들였다. 가톨릭 선교사들이 개신교 동료들처럼 태양 중심설을 지지하기 시작한 것은 1865년이 되어서였다. 신 과(1031~1095)와 곽수경(1231~1316)이 중국에서 삼각법의 기초를 마련했지만, 중국 삼각법의 또 다른 중요한 저술은 1607년 서광계와 마테오 리치의 노력으로 출판될 때까지 나오지 않았다.

명나라의 서광계(1562~1633)는 마테오 리치와 협력하여 고대 그리스의 유클리드 기하학 번역서인 『기하원본』을 번역했다. 또한, 아담 샬과 협력하여 서양 역법(그레고리력)을 도입한 『숭정력서』를 편찬하는 데에도 도움을 주었다. 농업 전문가이기도 했던 서광계는 그의 ''농정전서''에서 관개, 비료, 기근 구제, 경제 작물 및 섬유 작물, 그리고 초기 화학에 대한 이해를 제공하는 요소에 대한 경험적 관찰에 관심을 가졌다.

백과사전 편찬가 송응성(1587~1666)은 1637년 그의 ''티앙궁 카이우'' 백과사전에서 광범위한 기술, 야금 및 산업 공정을 기록했다. 여기에는 농업 및 관개를 위한 기계식 및 수력 구동 장치, 선박 유형 및 진주 채취꾼을 위한 스노클링 장비와 같은 항해 기술, 누에치기 및 베틀을 이용한 직조의 연간 과정, 도가니 기법과 담금질과 같은 야금 공정, 황철석을 구워 황화물을 산화물로 전환하여 화약 조성에 사용되는 황을 얻는 것과 같이 제련 과정을 설명하는 과정—광석이 석탄 브리켓과 함께 토기로 만든 용광로에 쌓여 증기로 황을 보내 응고되어 결정화되는 방법을 보여줍니다—그리고 기뢰와 강철 부싯돌 바퀴를 사용하여 점화하는 해상 지뢰와 같은 화약 무기의 사용 등이 포함된다.

이시진(1518~1593)은 중국 역사상 가장 유명한 약리학자이자 의사 중 한 명으로, 명나라 후기에 활동했다. 그의 ''본초강목''은 1,892개의 항목이 있는 의학 서적으로, 각 항목에는 '강'이라고 불리는 고유 이름이 있으며, 제목의 '목'은 각 이름의 동의어를 나타낸다.[18]

7. 대외 관계

명나라 조정은 융경 원년(1567년)까지 거의 200년간 쇄국정책(海禁, 하이진)을 실시하였다. 이 해에 복건 순무 도택민이 하이진을 풀어 줄 것을 청하여, "배를 유인하는"(船引) 제도의 실시를 허락받았다. 그러나, 명 조정은 단지 복건 장주의 월항 한 곳만을 교역항으로 개방했을 뿐이었다.

1637년 6월 27일, 영국의 거상 윌리엄 커틴이 보낸, 해적에 가까운 존 원델 대령이 이끄는 4척의 중무장한 배들이 마카오에 당도하여 영국과 중국 간의 무역 관계 개설을 시도하였으나, 포르투갈 당국에 의해 거절당하였다. 이것은 영국과 중국 간의 최초의 직접적인 접촉으로 평가된다.

원나라 시대에 구축된 전례 없는 규모의 교역망의 일부를 계승하여 명나라 초기에도 교역이 매우 활발하였다.

=== 조선과의 관계 ===

조선은 명나라에 대해 사대 외교 정책을 취했다. 태조 이성계는 즉위 이전부터 친명정책(親命策)을 표방하였으며, 개국 후 즉시 명나라에 사신을 보내 새 왕조의 승인을 요청했다. 국호도 '화령(和寧)'과 '조선' 둘을 지어 보내 명나라의 선택을 받아 '조선'을 사용했다. 그러나 명나라에 대해서는 여전히 “권지고려국사(權知高麗國事)”란 칭호를 사용하였으며, 1401년(태종 1)에 명나라로부터 “조선국왕(朝鮮國王)”의 금인(金印)을 받아 정식으로 왕(王)에 책봉되었다. 그 뒤로 국왕의 즉위에는 반드시 명나라의 승인을 받아야 했고, 사망 시에는 이를 알려 시호를 받았다. 또한 종속(從屬)의 상징으로 명나라의 연호를 사용하는 한편 성절사(聖節使)·천추사(千秋使)·정조사(正祖使)·동지사(冬至使) 등 정기적인 사행(使行) 및 필요에 따라 사신을 명나라에 보내 형식적인 정치적 종속관계를 맺었지만, 직접적인 정치 간섭은 받지 않았다.

명나라와 실질적인 유대는 조공과 회사(回賜)의 형식을 통한 양국 간의 접촉에서 이루어졌다. 파견하던 사행(使行)에는 일정한 액수의 공물을 바쳐야 했는데, 주요 품목은 금은(金銀)·마필(馬匹)·인삼·저포(苧布)·마포(麻布)·석자류(席子類)·호피(虎皮)·나전(螺銓) 등이었으며, 때에 따라 처녀와 환관(宦官)의 요구도 있었다. 이 중 국내 생산이 부족한 금은 세공은 큰 부담이 되어, 국내에서는 함경도 단천의 금광을 비롯한 여러 곳에서 채광(採鑛)을 장려하고 민간의 사용을 제한했으나 여전히 부족했다. 때문에 금은은 국내에서 생산되지 않는다는 이유로 그 대신 다른 토산물을 바칠 것을 청하여 세종 때에 이르러서야 마필(馬匹)·포자(布子)로써 대납할 수 있게 되었다. 조공에 대한 명나라의 회사품(回賜品)으로는 각종 견직물(絹織物)·약재·서적·문방구 등이 있었다. 조공과 회사는 일종의 관무역(官貿易)으로서 경제적인 의의도 컸다.

이러한 관무역 외에 사신이 서로 왕래할 때마다 북경(北京)에서는 회동관, 서울에서는 태평관에서 양국 간의 사무역(私貿易)이 행해졌다. 명나라에 조공하기 위해 국내 물산을 거둬들이고, 명나라의 우수한 물산이 국내에 들어오면서 국내 산업은 위축되고, 금은·인삼 등을 비롯한 각종 무역 통제는 상업 활동을 침체시키는 결점도 있었으나, 선진국인 명나라와의 교섭은 귀족의 생활 향상과 문화 발전에 기여한 바도 컸다. 명나라와 조선 정부는 국초부터 오랜 숙제였던 종계변무문제(宗系辨誣問題)도 선조 때에는 해결됨으로써 두 나라 사이의 친선관계는 더욱더 두터워졌다.

임진왜란 당시 명나라는 조선에 원군을 파병하여 왜군 격퇴에 기여하였다.

=== 몽골과의 관계 ===

명나라는 북쪽의 몽골(북로)과 끊임없이 대립하였다. 영락제 시기에는 몽골 원정을 단행하기도 하였으나, 1449년 토목의 변으로 정통제가 포로로 잡히는 등 위기를 겪기도 하였다.

영락제가 이전에 5번이나 대대적인 군사적 원정을 실시하여 몽골족들을 만리장성 너머로 쫓아냈음에도 불구하고, 오이라트 족과 몽골인들은 15세기 후반부터 16세기까지 끊임없이 명나라의 부를 노려 국경 내부로 침입하였다. 오이라트의 지도자 예센 타이시는 1449년 7월 명나라를 침공했다. 환관 왕진은 정통제가 직접 군대를 이끌고 오이라트에 맞서 싸울 것을 부추겼다. 9월 8일, 예센은 정통제의 군대를 격파하고 정통제를 사로잡았는데, 이 사건은 토목의 변으로 알려져 있다.

이후 경태제가 즉위하고 유견이 명나라 군대를 장악하자 오이라트는 정통제를 명나라로 돌려보냈다. 전 황제는 1457년 경태제에 대한 쿠데타인 "문난사건"까지 궁궐에서 가택 연금되었다가 다시 황제로 즉위하였다.

명 영종 시대는 혼란스러운 시기였으며, 명나라 군대 내 몽골 세력은 계속해서 문제가 되었다. 1461년 8월 7일, 중국 장군 조친과 그의 몽골계 명나라 군대는 천순제에 대한 쿠데타를 일으켰으나, 결국 포위당해 자살했다.

이런 일에도 불구하고 영락제 이후 암군들이 연이어 등장한 명나라는 딱히 이들을 제지할 힘이 없었으며, 할 의도도, 힘도 없었기에 백성들의 고통은 늘어만 갔다. 게다가 만리장성은 이때 딱히 방어적인 용도로는 쓰이지 못했고, 기껏해야 야만족들의 침입을 수도에 알리기 위해 봉화를 올리는 용도로 가장 많이 쓰였다.

영락제가 몽골과 오이라트에 대한 5차례의 대규모 북방 공격을 감행했지만, 오이라트의 끊임없는 침입 위협으로 명나라 당국은 15세기 후반부터 16세기까지 만리장성을 강화했다. 그러나 만리장성은 순전히 방어적인 요새가 아니었다. 그 망루는 일련의 봉화와 신호소 역할을 하여 적군의 진격을 우방 부대에 신속하게 알릴 수 있었다.

16세기에 들어 몽골에서는 쿠빌라이 칸의 자손이라고 칭한 다얀 칸이 즉위하여 오이라트에 대항해 몽골의 재통일을 이룩하며 명나라 북부의 안정을 위협했다. 오르도스 지방에 분봉된 다얀 칸의 손자 알탄 칸은 16세기 중기부터 빈번하게 중국에 침입하여 1550년에는 북경을 포위하는 경술의 변을 일으키기도 했다.

명나라에 있어 최대의 위협은 몽골 세력이었으며, 북원과 오이라트에 대한 공격과 방어를 반복했다.

홍무제는 몽골 세력에 대해서는 방어적인 태세를 취했고, 남경에 도읍을 정한 것도 북쪽으로부터 멀리 떨어지고자 하는 의미가 있었다. 그러나 영락제는 몽골에 대한 적극적인 정책을 추진하여 북경으로 천도하고 몽골에 5차례의 원정을 감행했다. 영락제 이후로는 기본적으로 몽골에 이익을 주어 달래는 방향으로 움직였다.

그 이익이란 조공으로, 명나라와 몽골은 명나라의 물산과 말을 교환하는 ‘마시(馬市)’라는 형태로 거래했다. 말은 영락제 시기의 군사력 확장기에는 필요한 것이었지만, 평화책으로 전환된 후에는 그다지 필요하지 않았으나, 어디까지나 평화의 대가로 매입했다. 몽골에서 오는 사신 한 사람마다 명나라로부터 포상금을 주는 것이 관례가 되었다.

오이라트의 예센은 사절의 수를 늘리고, 또 쓸모없는 말도 거래에 포함시키는 등 거래 이익의 증대를 도모했다. 또한 몽골의 다얀과 그의 손자 알탄은 마시의 횟수를 더 늘리라고 요구했다. 이러한 요구는 명나라에 있어 기본적으로 불리하므로 거부하려 했지만, 그럴 때 몽골·오이라트는 명나라 영토에 침입하여 무력을 사용하여 자신들의 요구를 관철시켰다. 토목의 변과 경술의 변은 이러한 것에 근거하고 있으며, 명나라를 멸망시키려고 생각했던 것은 아니었다.

=== 일본과의 관계 ===

명나라는 전기 왜구의 침입에 대응하기 위해 일본에 사신을 파견하여 왜구 단속을 요구하였다. 홍무제는 남조의 회량친왕에게 요청하였으나, 국서가 무례하다 하여 사자가 처형당하는 사건이 발생했다. 이후 일본의 정권이 분열되어 있는 실정을 알게 된 홍무제는 북조 측인 무로마치 막부의 아시카가 요시미쓰에게 사자를 보내 감합 무역을 조건으로 요시미쓰를 일본 국왕으로 책봉하여 왜구 토벌을 요청했다.

1403년 요시미쓰는 사자를 보내 감합 무역을 계속하여 막대한 이익을 얻었고, 요시미츠에 의한 단속으로 왜구 세력은 쇠퇴하여 명나라 해상은 평온을 되찾았다. 그러나 이후 15세기 후반부터는 대상인들이 현지 지방관·향신층과 결탁하여 밀무역을 묵인하게 되었고, 가난한 연안의 민중들이 해적이 되는 경우가 늘었는데, 이것이 후기 왜구이다. 후기 왜구는 대부분 일본인으로 가장한 중국인이었고, 일본인의 비율은 1~2할 정도였다고 한다.

=== 기타 국가와의 관계 ===

명나라 건국 초, 서쪽에서는 티무르가 티무르 제국을 건설하여 여러 지역을 정복하였다. 티무르는 중국 원정을 시도했으나 도중에 병사하였고, 이후 티무르 제국은 분열되어 쇠퇴하여 명나라는 서쪽으로부터 위협을 느끼지 않아도 되었다.

영락제는 남쪽 베트남에 원정군을 파견하여 한때 직할 통치하였으나, 영락제 사후 반항이 거세지자 포기하여 레 왕조가 건국되었다.

7. 1. 조선과의 관계

조선은 명나라에 대해 사대 외교 정책을 취했다. 태조 이성계는 즉위 이전부터 친명정책(親命策)을 표방하였으며, 개국 후 즉시 명나라에 사신을 보내 새 왕조의 승인을 요청했다. 국호도 '화령(和寧)'과 '조선' 둘을 지어 보내 명나라의 선택을 받아 '조선'을 사용했다. 그러나 명나라에 대해서는 여전히 “권지고려국사(權知高麗國事)”란 칭호를 사용하였으며, 1401년(태종 1)에 명나라로부터 “조선국왕(朝鮮國王)”의 금인(金印)을 받아 정식으로 왕(王)에 책봉되었다. 그 뒤로 국왕의 즉위에는 반드시 명나라의 승인을 받아야 했고, 사망 시에는 이를 알려 시호를 받았다. 또한 종속(從屬)의 상징으로 명나라의 연호를 사용하는 한편 성절사(聖節使)·천추사(千秋使)·정조사(正祖使)·동지사(冬至使) 등 정기적인 사행(使行) 및 필요에 따라 사신을 명나라에 보내 형식적인 정치적 종속관계를 맺었지만, 직접적인 정치 간섭은 받지 않았다.명나라와 실질적인 유대는 조공과 회사(回賜)의 형식을 통한 양국 간의 접촉에서 이루어졌다. 파견하던 사행(使行)에는 일정한 액수의 공물을 바쳐야 했는데, 주요 품목은 금은(金銀)·마필(馬匹)·인삼·저포(苧布)·마포(麻布)·석자류(席子類)·호피(虎皮)·나전(螺銓) 등이었으며, 때에 따라 처녀와 환관(宦官)의 요구도 있었다. 이 중 국내 생산이 부족한 금은 세공은 큰 부담이 되어, 국내에서는 함경도 단천의 금광을 비롯한 여러 곳에서 채광(採鑛)을 장려하고 민간의 사용을 제한했으나 여전히 부족했다. 때문에 금은은 국내에서 생산되지 않는다는 이유로 그 대신 다른 토산물을 바칠 것을 청하여 세종 때에 이르러서야 마필(馬匹)·포자(布子)로써 대납할 수 있게 되었다. 조공에 대한 명나라의 회사품(回賜品)으로는 각종 견직물(絹織物)·약재·서적·문방구 등이 있었다. 조공과 회사는 일종의 관무역(官貿易)으로서 경제적인 의의도 컸다.

이러한 관무역 외에 사신이 서로 왕래할 때마다 북경(北京)에서는 회동관, 서울에서는 태평관에서 양국 간의 사무역(私貿易)이 행해졌다. 명나라에 조공하기 위해 국내 물산을 거둬들이고, 명나라의 우수한 물산이 국내에 들어오면서 국내 산업은 위축되고, 금은·인삼 등을 비롯한 각종 무역 통제는 상업 활동을 침체시키는 결점도 있었으나, 선진국인 명나라와의 교섭은 귀족의 생활 향상과 문화 발전에 기여한 바도 컸다. 명나라와 조선 정부는 국초부터 오랜 숙제였던 종계변무문제(宗系辨誣問題)도 선조 때에는 해결됨으로써 두 나라 사이의 친선관계는 더욱더 두터워졌다.

임진왜란 당시 명나라는 조선에 원군을 파병하여 왜군 격퇴에 기여하였다.

7. 2. 몽골과의 관계

명나라는 북쪽의 몽골(북로)과 끊임없이 대립하였다. 영락제 시기에는 몽골 원정을 단행하기도 하였으나, 1449년 토목의 변으로 정통제가 포로로 잡히는 등 위기를 겪기도 하였다.영락제가 이전에 5번이나 대대적인 군사적 원정을 실시하여 몽골족들을 만리장성 너머로 쫓아냈음에도 불구하고, 오이라트 족과 몽골인들은 15세기 후반부터 16세기까지 끊임없이 명나라의 부를 노려 국경 내부로 침입하였다. 오이라트의 지도자 예센 타이시는 1449년 7월 명나라를 침공했다. 환관 왕진은 정통제가 직접 군대를 이끌고 오이라트에 맞서 싸울 것을 부추겼다. 9월 8일, 예센은 정통제의 군대를 격파하고 정통제를 사로잡았는데, 이 사건은 토목의 변으로 알려져 있다.

이후 경태제가 즉위하고 유견이 명나라 군대를 장악하자 오이라트는 정통제를 명나라로 돌려보냈다. 전 황제는 1457년 경태제에 대한 쿠데타인 "문난사건"까지 궁궐에서 가택 연금되었다가 다시 황제로 즉위하였다.

명 영종 시대는 혼란스러운 시기였으며, 명나라 군대 내 몽골 세력은 계속해서 문제가 되었다. 1461년 8월 7일, 중국 장군 조친과 그의 몽골계 명나라 군대는 천순제에 대한 쿠데타를 일으켰으나, 결국 포위당해 자살했다.

이런 일에도 불구하고 영락제 이후 암군들이 연이어 등장한 명나라는 딱히 이들을 제지할 힘이 없었으며, 할 의도도, 힘도 없었기에 백성들의 고통은 늘어만 갔다. 게다가 만리장성은 이때 딱히 방어적인 용도로는 쓰이지 못했고, 기껏해야 야만족들의 침입을 수도에 알리기 위해 봉화를 올리는 용도로 가장 많이 쓰였다.

영락제가 몽골과 오이라트에 대한 5차례의 대규모 북방 공격을 감행했지만, 오이라트의 끊임없는 침입 위협으로 명나라 당국은 15세기 후반부터 16세기까지 만리장성을 강화했다. 그러나 만리장성은 순전히 방어적인 요새가 아니었다. 그 망루는 일련의 봉화와 신호소 역할을 하여 적군의 진격을 우방 부대에 신속하게 알릴 수 있었다.

16세기에 들어 몽골에서는 쿠빌라이 칸의 자손이라고 칭한 다얀 칸이 즉위하여 오이라트에 대항해 몽골의 재통일을 이룩하며 명나라 북부의 안정을 위협했다. 오르도스 지방에 분봉된 다얀 칸의 손자 알탄 칸은 16세기 중기부터 빈번하게 중국에 침입하여 1550년에는 북경을 포위하는 경술의 변을 일으키기도 했다.

명나라에 있어 최대의 위협은 몽골 세력이었으며, 북원과 오이라트에 대한 공격과 방어를 반복했다.

홍무제는 몽골 세력에 대해서는 방어적인 태세를 취했고, 남경에 도읍을 정한 것도 북쪽으로부터 멀리 떨어지고자 하는 의미가 있었다. 그러나 영락제는 몽골에 대한 적극적인 정책을 추진하여 북경으로 천도하고 몽골에 5차례의 원정을 감행했다. 영락제 이후로는 기본적으로 몽골에 이익을 주어 달래는 방향으로 움직였다.

그 이익이란 조공으로, 명나라와 몽골은 명나라의 물산과 말을 교환하는 ‘마시(馬市)’라는 형태로 거래했다. 말은 영락제 시기의 군사력 확장기에는 필요한 것이었지만, 평화책으로 전환된 후에는 그다지 필요하지 않았으나, 어디까지나 평화의 대가로 매입했다. 몽골에서 오는 사신 한 사람마다 명나라로부터 포상금을 주는 것이 관례가 되었다.

오이라트의 예센은 사절의 수를 늘리고, 또 쓸모없는 말도 거래에 포함시키는 등 거래 이익의 증대를 도모했다. 또한 몽골의 다얀과 그의 손자 알탄은 마시의 횟수를 더 늘리라고 요구했다. 이러한 요구는 명나라에 있어 기본적으로 불리하므로 거부하려 했지만, 그럴 때 몽골·오이라트는 명나라 영토에 침입하여 무력을 사용하여 자신들의 요구를 관철시켰다. 토목의 변과 경술의 변은 이러한 것에 근거하고 있으며, 명나라를 멸망시키려고 생각했던 것은 아니었다.

7. 3. 일본과의 관계

명나라는 전기 왜구의 침입에 대응하기 위해 일본에 사신을 파견하여 왜구 단속을 요구하였다. 홍무제는 남조의 회량친왕에게 요청하였으나, 국서가 무례하다 하여 사자가 처형당하는 사건이 발생했다. 이후 일본의 정권이 분열되어 있는 실정을 알게 된 홍무제는 북조 측인 무로마치 막부의 아시카가 요시미쓰에게 사자를 보내 감합 무역을 조건으로 요시미쓰를 일본 국왕으로 책봉하여 왜구 토벌을 요청했다.1403년 요시미쓰는 사자를 보내 감합 무역을 계속하여 막대한 이익을 얻었고, 요시미츠에 의한 단속으로 왜구 세력은 쇠퇴하여 명나라 해상은 평온을 되찾았다. 그러나 이후 15세기 후반부터는 대상인들이 현지 지방관·향신층과 결탁하여 밀무역을 묵인하게 되었고, 가난한 연안의 민중들이 해적이 되는 경우가 늘었는데, 이것이 후기 왜구이다. 후기 왜구는 대부분 일본인으로 가장한 중국인이었고, 일본인의 비율은 1~2할 정도였다고 한다.

7. 4. 기타 국가와의 관계

명나라 건국 초, 서쪽에서는 티무르가 티무르 제국을 건설하여 여러 지역을 정복하였다. 티무르는 중국 원정을 시도했으나 도중에 병사하였고, 이후 티무르 제국은 분열되어 쇠퇴하여 명나라는 서쪽으로부터 위협을 느끼지 않아도 되었다.영락제는 남쪽 베트남에 원정군을 파견하여 한때 직할 통치하였으나, 영락제 사후 반항이 거세지자 포기하여 레 왕조가 건국되었다.

8. 멸망 이후

참조

[1]

논문

[2]

논문

[3]

논문

[4]

논문

[5]

서적

The price of collapse: the Little Ice Age and the fall of Ming China

Princeton University Press

2023

[6]

논문

[7]

서적

History of Ming

[8]

서적

The Ming Biographical Dictionary

[9]

학술지

The impact of Zheng He's expeditions on Indian Ocean interactions

Cambridge University Press (CUP)

[10]

서적

A Dragon's Head and a Serpent's Tail: Ming China and the First Great East Asian War, 1592-1598

https://books.google[...]

University of Oklahoma Press

2013-04-29

[11]

서적

The Cambridge History of China: Volume 9, The Ch'ing Empire to 1800, Part 1

[12]

서적

[13]

논문

[14]

논문

[15]

서적

Culture, Courtiers, and Competition: The Ming Court (1368–1644)

Harvard East Asian Monographs

2008

[16]

학술지

The Ming Court as Patron of the Chinese Islamic Architecture: The Case Study of the Daxuexi Mosque in Xi'an

http://www.fayoum.ed[...]

2021-09-16

[17]

논문

[18]

논문

[19]

논문

https://archive.org/[...]

[20]

서적

明史

[21]

서적

明史

[22]

서적

明史

[23]

기타

[24]

웹사이트

大明通行宝鈔(だいみんつうこうほうしょう)

http://www.npb.go.jp[...]

独立行政法人 国立印刷局

[25]

기타

[26]

기타

[27]

기타

[28]

논문

East-West Orientation of Historical Empires

http://jwsr.ucr.edu/[...]

2010-10-31

[29]

서적

세종실록

http://sillok.histor[...]

세종 7년 윤7월 1일

[30]

서적

태조실록

http://sillok.histor[...]

태조 7년 5월 14일

[31]

서적

내일을 읽는 한중 관계사

[32]

서적

The Yellow Register Archives of Imperial Ming China

Univ. of Texas Press

[33]

서적

Ebrey, Walthall & Palais

2006

[34]

서적

China: A New History

Cambridge: Harvard University Press

2006

[35]

뉴스

맵고 얼얼한 '마라 열풍'의 본고장 쓰촨, 중국식 '매운 맛'의 유래

https://www.newspim.[...]

뉴스핌

2019-11-25

[36]

뉴스

[경교의 동방전래와 그영향] (끝) 원나라시대의 천주교

https://www.catholic[...]

가톨릭신문

1987-01-11

[37]

텍스트

[38]

서적

Soulstealers: The Chinese Sorcery Scare of 1768

[39]

논문

명청시대의 국가권력과 신사

1989

[40]

서적

중국고대관제

학고방

2006

[41]

서적

명사明史-직관지職官志4

[42]

논문

明代 一條鞭法의 成立科程

1981

[43]

서적

(萬歷)大明會典

[44]

웹사이트

시대별 > 전체 > 양명학

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2024-11-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com