판소리

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

판소리는 18세기부터 오늘날까지 한국에서 전승되는 전통 음악의 한 형태로, 창(唱)의 문학 형태를 띤다. 판소리는 '판'과 '소리'의 합성어로, 판놀음 속에서 부르는 소리를 의미하며, 판소리사설은 문자로 정착된 형태를 말한다. 판소리는 무당의 남편인 광대에게서 유래되었으며, 시나위권, 메나리조, 수심가·산염불조, 창부타령·노래가락조 등 다양한 가락을 가진다. 판소리는 진양조, 중모리, 중중모리, 자진모리, 휘모리, 엇모리, 엇중모리 등 다양한 장단을 사용하며, 소리꾼(광대), 고수, 청중이 함께 공연을 만들어간다. 17세기 무렵 서민들의 오락으로 시작되어 18세기 말부터 19세기에 전성기를 맞이했으며, 신재효에 의해 체계화되었다. 판소리는 춘향가, 심청가, 흥보가 등 서사적인 이야기를 담고 있으며, 20세기에는 창극과 마당극으로 발전했다. 2003년 유네스코 인류 구전 및 무형유산 걸작으로 지정되었으며, 현재는 다양한 퓨전 음악으로도 활용되고 있다. 판소리 명창은 판소리 창자 중 뛰어난 사람을 일컬으며, 동편제, 서편제, 중고제로 나뉘는 유파를 형성하고 있다.

판소리는 창(唱)의 문학 형태로서, 18세기부터 한국에서 전승되어 온 음악 예능이다. 판소리는 '판'과 '소리'의 합성어로, 판놀음 속에서 부르는 소리를 의미했다. 판놀음은 산대도감극, 근두, 줄타기 등을 포함하는 놀이 전체를 지칭했다.[9] 순조 시대 판놀음에는 새면(樂子)의 음곡(音曲)과 시조, 판소리(本事歌)가 포함되었다.

판소리는 창(唱)의 문학 형태로서, 18세기부터 한국에서 전승되어 온 음악 예능이다. 판소리는 '판'과 '소리'의 합성어로, 판놀음 속에서 부르는 소리를 의미했다.

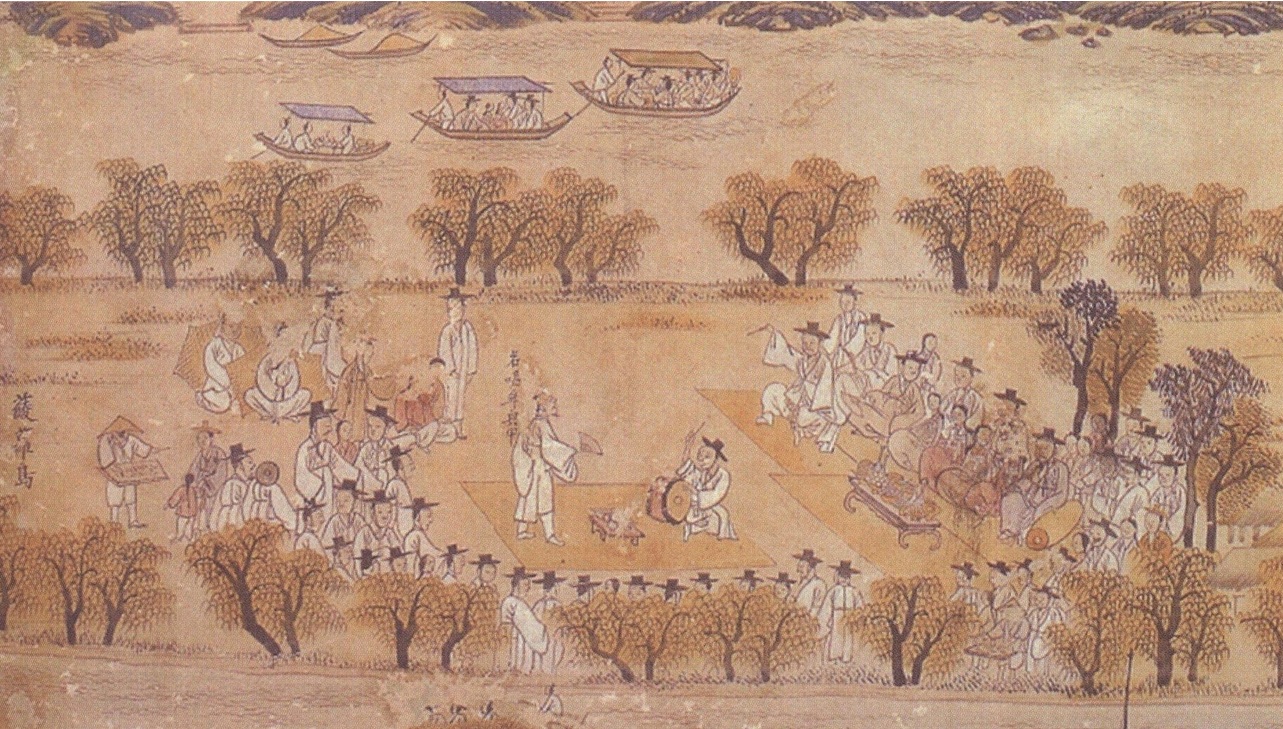

판소리 공연은 광대, 고수, 그리고 청중이 함께한다.

판소리는 한 명의 소리꾼과 한 명의 고수(북 치는 사람)가 함께 만들어내는 음악이다. 소리꾼은 '소리(노래)', '아니리(말)', '발림(몸짓)'을 섞어가며 이야기를 전달하고, 고수는 북 장단과 '추임새'로 흥을 돋운다.

판소리의 유파는 사제 관계와 출신 지역에 따라 나뉘는데, 오랜 세월 동안 전승되며 각기 노래의 흐름, 창법, 이론 등이 확립되었고, 큰 줄기에서 갈라져 나온 몇 개의 작은 유파가 형성되었다. 판소리의 유파는 동편제와 서편제의 양대 산맥으로 크게 분류되었는데, 판소리에서 유파를 제(制)로 표현하는 것은 시조(時調)에서 경제(京制)·영제(嶺制)·완제(完制)·내포제(內浦制) 등 제(制)로써 유파를 분류하는 것과 일맥상통한다.[20]

2. 판소리의 유래

판소리를 창극(唱劇)이나 창극조(唱劇調)라고 부르는 것은 적절하지 않다. 창극은 원각사 이후 판소리가 극화된 뒤의 명칭으로는 적합하지만, 순수한 판소리의 명칭으로는 맞지 않다. 창극조는 창극에서 부르는 가락이라는 음악적 용어로는 적합하나, 판소리의 형태적 측면에서는 부적절하다.[9]

음악적 용어로서의 '판소리'는 '판놀음'이라는 용어와 독립적으로 발생했다. 판소리의 문학적 형태도 판소리라고 불린다. 음악적 용어로서의 판소리와 문학적 용어로서의 판소리를 구분해야 하지만, 시조처럼 '판소리'로 통용해도 무방하다.[9]

판소리가 무당의 남편인 광대(廣大)에게서 유래했다면, 그 음악적 기원은 무가와의 관련성에서 찾아야 한다. 이보형이 나눈 무가의 가락은 다음과 같다.[9]

판소리의 계면조(界面調)는 시나위권에서, 우조(羽調)는 가곡(歌曲)·정악(正樂)에서, '경드름'은 경기 민속악에서 그 원류를 찾을 수 있다. 경드름은 경기 북부 무가의 창부타령(倡夫打令) 가락과 흡사하다는 설이 있다.[9]

판소리 가락은 박자(拍子)의 느린 순서대로 진양조, 중모리, 중중모리, 자진모리, 휘모리, 엇모리, 엇중모리 등의 템포를 가진다. 여기서 '모리'라는 용어가 중요한데, 전라도 지방의 살풀이 굿이나 경기도, 충청도 지방의 도살풀이(女唱)·도살모리·발래 등과 전기 판소리 가락을 비교하면 중모리, 중중모리로 진행되는 공통점이 있다. 특히 남자 무당인 광대가 부르는 고사소리는 옛날의 홍패고사(紅牌告祀)나 요즈음의 성조(成造)·안택(安宅) 등에서 중중모리, 중모리, 자진모리 등의 템포를 보인다.[9]

이러한 점들을 볼 때, 충청도 광대에서 판소리가 생성되었다는 이론은 남무(南巫)인 광대가 부르는 홍패고사·성조·안택 등의 무가와 관련이 깊다. 이는 앞으로 더 밝혀져야 할 문제이지만, 판소리가 독서성(讀書聲)에서 나왔다는 주장은 근거가 부족함을 알 수 있다. 광대는 민속 창자이기 때문에 무가의 가락을 바탕으로 여러 민속창을 섭취하여 판소리를 완성했다고 보는 것이 타당하다. 판소리는 처음 성립될 때 무가의 가락을 원용했지만, 전승 과정에서 순화되고 새로운 스타일로 발전하면서 오늘날과 같은 높은 음악성을 가지게 되었다.[9]

3. 판소리의 장르적 유형

순조 시대 판놀음에는 음곡(音曲)과 함께 시조와 판소리(本事歌)가 포함되었다. 판소리를 창극(唱劇)이나 창극조(唱劇調)라고 부르는 것은 적절하지 않다. 창극은 원각사 이후 판소리가 극화(劇化)된 뒤의 명칭으로는 적합하지만, 순수한 판소리의 명칭으로는 적당하지 않다. 창극조는 창극에서 부르는 가락이라는 음악적 용어로는 적합하지만, 판소리의 형태적 면에서는 적절하지 않다.

판소리는 '판에서 부르는 소리'라는 뜻으로, 판놀음이라는 용어에서 독립된 음악 용어이다. 판소리의 문학적 조사(措辭)나 문자로 정착된 형태는 판소리사설이라고 한다. 시조처럼 음악적 용어로서의 판소리와 문학적 용어로서의 판소리사설을 통틀어 '판소리'라고 부르기도 한다.

판소리의 장르적 유형은 중세 시대 동서양에 널리 퍼져 있던 음악과 문학 형태이다. 중국에서는 당대의 변문(變文)에서 시작된 강창류(講唱類)가 송대에 평화(平話)로 발전했는데, 이는 설창인(說唱人)들이 이야기와 창(唱)을 섞어 대중에게 고사(故事)를 들려주는 서사문학(敍事文學)이었다. 이것이 금대에는 제궁조(諸宮調)라는 한국 판소리 형태에 가까운 것으로 발달했고, 다시 잡극(雜劇)으로 창극화(唱劇化)되어 원곡(元曲)으로 이어졌다. 애초의 평화(平話)는 창사(唱詞)로서 청 말까지 전승되거나, 창을 잃고 소설로서 명·청 시대에 크게 성행하기도 하였다.

유럽에서도 중세 이후 음유(吟遊) 시인들이 있었다. 프랑스의 경우, 성당 수도사들이 라틴어가 아닌 토속어(lingua romana)로 성당 내력에 대해 순례자를 위해 부른 것이 무훈시인 샹송 드 제스트(changson de geste)이고, 로맨스도 광장이나 살롱에서 여러 사람을 위해 노래 부른 형태에서 발달했다.

이처럼 문학과 음악이 결합하여 생성된 서사시 형태는 여러 민족에게 존재했다. 이는 10세기 전후에서 14, 5세기 전후에 걸친 중세의 공통적인 문학 형태인데, 한국의 판소리는 문자로 형성된 소설이 먼저 나오고 18세기에 이르러 이러한 판소리 형태가 나타난 것이 특징이다.

4. 판소리의 구성

광대(소리꾼)는 오른손에 부채를 들고 노래하는데, 노래하는 부분(소리)과 말로 하는 부분(아니리)이 번갈아 나타난다. 연극적인 동작은 발림 혹은 너름새라고 한다.[7]

고수는 광대의 소리에 맞춰 북을 치며 반주하고, 소리 중간중간에 '얼씨구', '좋다'와 같은 추임새를 넣어 흥을 돋우는 중요한 역할을 한다. '일고수 이명창'이라는 말처럼, 소리판에서 소리꾼과 고수는 함께 판을 이끌어간다.[5] 고수는 북을 통해 노래의 감정선을 표현하고 공연에 매력을 더한다.

청중은 조용히 듣기만 하는 것이 아니라 추임새를 넣어 공연에 참여한다.[5][8]

판소리는 너무 길어서 연주에 시간이 오래 걸린다. 예를 들어 춘향가는 쉬지 않고 연주하면 8시간이나 걸린다.

판소리는 서술적인 말하기인 '''아니리''', 노래인 '''창''', 몸짓인 '''너름새'''로 구성된다.

소리꾼은 부채를 한 손에 들고 서서 노래하는데, 이 부채는 소리꾼의 감정을 강조하거나 장면 변화를 알리는 데 사용된다. 고수는 북을 치는 것 외에도 추임새를 통해 소리를 낸다. 추임새는 의미 없는 모음으로 이루어지기도 하지만, 일본의 '아이노테'나 플라멩코의 '올레'와 비슷한 역할을 한다. 청중도 흥이 오르면 추임새를 넣어 소리꾼의 흥을 돋운다.

북 반주에는 '장단'이라는 독특한 박자가 사용되며, 진양조, 중모리, 자진모리, 휘모리 등 다양하다. 이러한 장단은 말하는 내용에 맞춰 분위기를 고조시킨다. 또한 곡조에는 우조, 계면조, 평조, 경조 등이 있다.

5. 판소리의 음악

판소리의 음악적 기원은 무속 음악에서 찾을 수 있다. 이보형이 나눈 무가의 가락은 다음과 같다.

여기서 판소리의 계면조는 시나위권, 우조는 가곡·정악, '경드름'은 경기 민속악에서 유래했다고 본다. 특히 경드름은 경기 북부 무가의 창부타령 가락과 비슷하다는 설이 있다.

판소리는 느린 장단부터 빠른 장단까지 다양한 템포를 사용한다. 진양조, 중모리, 중중모리, 자진모리, 휘모리, 엇모리, 엇중모리 등이 있으며, '모리'라는 용어는 무속 음악과의 관련성을 보여준다.

과거 충청도 광대가 판소리를 만들었다는 이론은 남자 무당인 광대가 부르는 홍패고사, 성조, 안택 등의 무가와 관련이 있다. 판소리는 민속 음악을 바탕으로 다양한 음악을 흡수하여 완성되었으며, 전승 과정에서 더욱 발전하여 오늘날과 같은 높은 음악성을 갖게 되었다.[9]

판소리 음악은 '붙임새'라는 독특한 방식으로 단어와 선율을 결합한다. '붙임새'에는 대마디 대장단과 엇붙임 두 가지 유형이 있다.[19] '제'는 판소리의 스타일을 의미한다.[19]

5. 1. 소리

진양, 중모리, 자진모리 등 일정한 장단에 소리가락(旋律)으로 사설을 불러 나가는 것을 말한다.[9] 소리는 '말조'로 할 때도 있으나 대부분은 일정한 음조직을 갖는 조(調)로 된 가락을 부른다. 장단의 느리고 빠름은 긴박과 이완을 나타내고 조의 변화는 희로애락의 감정을 나타내는데, 판소리 사설에 나타난 극적 상황에 따라 장단과 조를 적절히 배열하여 부른다.[9]

판소리는 17세기부터 오늘날까지 한국에서 지속되어 온 음악적 오락 형태이다. 판소리의 리듬은 진양조, 중모리, 중중모리, 자진모리, 휘모리, 엇모리 등의 느린 장단에서 템포를 가진다.[9]

판소리에서 사람의 목소리, 창법, 그리고 곡조의 유형은 특정한 '목'과 '성'으로 불린다. 일반적으로 '목'은 곡조와 창법과 깊이 관련되어 있으며, '성'은 소리의 질과 깊이 관련되어 있다.[22]5. 2. 아니리

광대(소리꾼)는 오른손에 부채를 들고 노래하는데, 노래하는 부분과 말로 하는 부분이 교차되어 나타난다. 노래하는 부분을 소리, 말로 하는 부분을 아니리, 연극적 동작을 하는 것을 발림 혹은 너름새라고 한다.[7]

마당은 서술적인 말하기인 '''아니리'''(아니리한국어)와 노래인 '''창'''(창한국어), 그리고 '''너름새'''(몸짓, 너름새한국어)로 구성되어 있다.

5. 3. 발림과 너름새

광대(소리꾼)는 오른손에 부채를 들고 노래하는데, 노래하는 부분과 말하는 부분이 교차되어 나타난다. 노래하는 부분을 소리, 말하는 부분을 아니리, 연극적 동작을 발림 혹은 너름새라고 한다.[7] 판소리 공연에서 소리꾼은 부채를 한 손에 들고 서서 노래하며, 이 부채는 소리꾼의 심정을 강조하거나 장면이 변화했음을 알리는 데 사용된다.

판소리는 한 사람이 소리(唱)와 발림(科)을 섞어가며 긴 사설(辭說)로 연출해 나가고, 다른 한 사람이 북장단을 치며 소리에 반주하고 추임새로 흥을 돋우는 형식이다.

판소리 창우는 갓을 쓰고 발림을 하는데, 머리를 교묘하게 움직여 통양갓의 움직임으로 소리가락에 따른 액센트를 주는 갓놀음을 했다. 오늘날에는 갓을 쓰지 않아 갓놀음의 전통은 끊어졌다.

판소리 창우는 장단이 변할 때 부채를 말아 그 끝으로 고수에게 향하여 리듬을 치며 소리를 내 고수에게 장단을 지시하는 발림을 하기도 한다. 하지만 모든 장단에서 이 발림을 사용하는 것은 아니다.

5. 4. 장단

판소리 가락은 대목에 따라 일정한 장단(長短)으로 구성되며, 고수는 이 판소리 가락에 맞춰 장단을 친다. 판소리 가락은 '대마디 대장단'이라고 불리는 기본적인 리듬으로 부르기도 하고, '엇붙임'이라고 불리는 변형된 리듬으로 부르기도 한다.

장단은 반복되는 북의 일정한 빠르기를 가진 리듬 형태를 말하며, 판소리 가락의 빠르기와 박자(拍子)에 따라 다음과 같은 종류가 있다.

이 외에도 휘중모리, 단중모리, 평중모리, 닷모리 등이 있으나, 이들은 위의 장단의 변형이므로 따로 취급하지 않는다. 판소리에는 굿거리, 타령, 덩덕궁이, 살풀이 등과 같은 장단은 쓰이지 않는 것이 특징이다. 판소리 장단의 특징은 소리가락에 따라 밀고, 당기고, 맺고, 푸는 법이 분명하다는 것이며, 이러한 표현을 위해 장고(長鼓) 장단을 쓰지 않고 반드시 북장단을 쓴다.[9]

북을 이용한 반주에는 '장단'(長短)이라고 불리는 독특한 박자가 있으며, 완급, 강약, 고저 등에 따라 진양조, 중모리, 자진모리, 휘모리 등으로 나뉜다. 이것들은 말하는 내용에 맞춰 사용되며, 분위기를 고조시킨다.[36]

''장단''은 사용되는 리듬 구조이다.[19] ''장단''은 감정 상태를 나타내는 데 사용되며,[10] 이는 가수의 해설에 해당한다.[19] ''장단''은 또한 특정 등장인물의 등장과 함께 사용된다.[10]

5. 5. 조

판소리 가락에는 우조, 계면조, 평조, 경드름, 설렁제, 석화제, 추천목 등이 있어서 판소리 사설의 내용에 따라 이를 적절히 배합하여 극적 상황에 따른 음악적 변화를 준다.[40] 이것들은 판소리 가락에 쓰이는 음 구성, 가락형, 발성 및 악상 표현 방식에 따른 특징으로 결정된다.

판소리에서 부르는 이의 음질, 창법 및 가락형에 따라 무슨 목, 무슨 성하고 이름 지어 부른다. 대개 목은 가락형과 창법과 관계가 깊고, 성은 음질과 관계가 깊다.[40]

판소리의 음악 양식에는 다섯 가지 요소가 있다. ''조'', ''장단'', ''붙임새'', ''제'', 그리고 발성이다.[19]

판소리 곡조에는 우조, 계면조, 평조, 경조 등이 있다.

6. 판소리의 유파

판소리는 지방에 따라 동편제와 서편제 외에도 중고제로 나눌 수 있다.[20]

7. 판소리의 역사

판소리는 18세기부터 오늘날까지 한국에서 전승되어 온 음악 예능의 한 형태이다. '판'과 '소리'의 합성어로, 원래 판놀음 속에서 부르는 소리를 의미했다. 판놀음은 산대도감극이나 줄타기 등을 하는 놀이 전체를 일컫는 말이었다. 순조 시대 판놀음에는 시조와 판소리(본사가)가 포함되었다. 판소리를 흔히 창극(唱劇) 또는 창극조(唱劇調)라고 부르는 것은 적절하지 않다. 창극은 원각사 이후 판소리가 극화된 뒤의 명칭이고, 창극조는 창극에서 부르는 가락을 뜻하는 음악적 용어이기 때문이다.

판소리는 '판에서 부르는 소리'라는 뜻으로, 판놀음이라는 용어에서 독립된 음악 용어이다. 판소리의 문학적 조사(措辭)나 문자로 정착된 형태는 판소리 사설이라고 한다. 음악적 용어로서의 판소리와 문학적 용어로서의 판소리 사설은 구별해야 하지만, 시조처럼 통용하여 '판소리'라고 부르기도 한다.

판소리는 중세 시대 동서양에 널리 퍼져 있던 음악과 문학 형태의 유형을 따른다. 중국에서는 당대의 변문(變文)에서 시작된 강창류(講唱類)가 송대에 평화(平話)로 발전했는데, 이는 이야기꾼들이 이야기와 창(唱)을 섞어 대중에게 옛이야기를 들려주는 서사문학이었다. 이것이 금대에는 제궁조(諸宮調)라는 한국 판소리 형태에 가까운 것으로 발달했고, 다시 잡극(雜劇)으로 창극화되어 원곡(元曲)으로 이어졌다. 평화(平話)는 창사(唱詞)로서 청 말까지 전승되기도 하고, 창을 잃고 소설로서 명·청 시대에 크게 유행하기도 했다.

유럽에서도 중세 이후 음유(吟遊) 시인들이 있었다. 프랑스의 경우, 성당 수도사들이 라틴어가 아닌 토속어(lingua romana)로 성당 내력에 대해 순례자를 위해 부른 것이 무훈시인 샹송 드 제스트(changson de geste)였고, 로맨스도 광장이나 살롱에서 여러 사람을 위해 노래 부른 형태에서 발달했다.

이처럼 문학과 음악이 결합하여 생성된 서사시 형태는 여러 민족에게서 나타났다. 이는 10세기 전후에서 14, 5세기 전후에 걸친 중세기의 공통적인 문학 형태인데, 한국의 판소리는 문자로 형성된 소설이 먼저 나오고 18세기에 이르러 이러한 판소리 형태가 나타난 것이 특징이다.

판소리가 무당의 남편인 광대(廣大)에게서 나왔다면, 그 음악적 기원은 그들과의 관련성 속에서 찾아야 한다. 이보형이 나눈 무가의 가락은 다음과 같다.

여기서 판소리의 계면조(界面調)는 시나위권에서, 우조(羽調)는 가곡(歌曲)·정악(正樂)에서, '경드름'은 경기 민속악에서 그 원류를 찾을 수 있다. 경드름은 경기 북부 무가의 창부타령(倡夫打令) 가락과 흡사하다는 설도 있다.

판소리의 가락은 박자(拍子)의 느린 정도에 따라 진양조·중모리·중중모리·자진모리·휘모리·엇모리·엇중모리 등의 템포로 나뉜다. 여기서 '모리'라는 용어를 주목할 필요가 있다. 전라도 지방의 살풀이 굿이나 경기도·충청도 지방의 도살풀이(女唱)·도살모리·발래 등과 전기 판소리 가락을 비교하면, 모두 중모리·중중모리로 진행된다. 특히 남자 무당, 즉 광대가 부르는 고사소리는 옛날의 홍패고사(紅牌告祀)나 요즈음의 성조(成造)·안택(安宅) 등에서 중중모리·중모리·자진모리 등의 템포를 가진다.

따라서 충청도 광대에서 판소리가 생성되었다는 이론을 뒷받침하는 것이 바로 이 남무(南巫)인 광대가 부르는 홍패고사·성조·안택 등의 무가라는 것이다. 이는 앞으로 더 밝혀져야 할 문제이지만, 독서성(讀書聲)에서 판소리가 나왔다는 주장은 근거가 없음을 알 수 있다. 광대는 민속 창자이기 때문에 무가의 가락을 바탕으로 여러 민속 창을 흡수하여 판소리를 완성했다고 보는 것이 옳다. 그러나 처음 성립 당시에는 무가의 가락을 원용했더라도, 전승 과정에서 이를 순화하고 판소리만의 새로운 스타일을 발전시켰을 것이다. 오늘날 판소리가 고도의 음악성을 갖는 것은 이러한 노력의 결과로 보인다.

판소리가 하나의 민속음악으로서 내용과 형식을 갖추고 완성된 시기는 대체로 조선왕조 숙종 조로부터 영조 조까지로 생각된다. 판소리의 전성기는 대개 정조 조로부터 철종 연간으로 보는 것이 일반적인 견해이다. 18세기 말경에서 19세기 초까지가 황금 시기였으며, 이 시기에 신재효와 8명창(八名唱) 등이 배출되었다.

판소리에는 열두 소리가 있는데, 이를 열두 마당이라고도 한다. 1810년경 간행된 송만재(宋晩載)의 <관우희(觀優戱)> 본사가(本事歌) 대목에는 판소리의 열두 마당이 다음과 같이 기록되어 있다.

- <춘향가(春香歌)>

- <화용도타령(華容道打令)>

- <박타령>

- <강릉매화타령(江陵梅花打令)>

- <변강쇠타령>

- <왈자타령(曰字打令)>

- <심청가(沈淸歌)>

- <배비장타령(裵裨將打令)>

- <옹고집타령(甕固執打令)>

- <가짜신선타령>

- <토끼타령>

- <장끼타령>

철종 때(1852) 제작된 윤달선(尹達善)의 <광한루악부(廣寒樓樂府)> 서(序)에도 판소리에 12강(十二腔)이 있음이 기록되어 있고, 정노식의 《조선창극사》(朝鮮唱劇史)>에도 판소리에 열두 판(마당)이 있음이 서술되어 있다. 그 중 열 마당은 <관우희>의 것과 같으나, <왈자타령>을 <무숙이타령>으로, <가짜신선타령>을 <숙영낭자전>으로 바꾸어 부른 점만 다르다.

이러한 근거를 통해 최소한 1810년 이전부터 판소리에 열두 판이 있었음을 알 수 있다. 그러나 신재효 시대에 이르러 대부분이 불리지 않았고, 그 후에도 차츰 줄어들어 현재는 다섯 마당만이 불리고 있다. 현재 판소리 열두 마당 가운데 <춘향가>, <심청가>, <화용도(적벽가)>, <박타령(흥부가)> 등은 실제로 불리고 있으며, <변강쇠타령>, <배비장타령>, <장끼타령>, <옹고집타령> 등은 사설(창본)만 전해오고 있다. <강릉매화타령>, <왈자타령(무숙이타령)>은 창본도 전해지지 않고 불리지도 않는다. <숙영낭자전>은 근세 명창 정정렬(丁貞烈)이 불렀는데, 이것이 정정렬의 작곡으로 전해지므로 철종·고종 시 명창 전해종(全海宗)의 <숙영낭자전> 가락 및 사설과의 전승 관계는 불분명하다.

판소리의 마당 수가 열두 마당으로 되어 있는 것은 꼭 열두 마당뿐이었다기보다는, 민속적으로 '열둘'이라는 숫자를 선호했던 선인들의 영향으로 판소리에서도 열두 마당으로 맞추어 부르게 된 것으로 보인다. 판소리의 레퍼토리는 열둘이 될 수도 있고, 그 이상이나 이하가 될 수도 있다.

17세기 무렵부터 서민들의 오락으로 각지의 축제나 광장에서 공연되었으며, 18세기 말부터 19세기에는 많은 명인들이 등장하여 전성기를 맞이했다. 판소리가 탄생한 배경에는 한반도 남부에 많은 무당에 의한 굿(제사)에서 무악의 반주와 함께 불려지던 기도가 있었다고 여겨진다[36]. "판소리의 아버지" 신재효(1812–1884)는 광대에게 구전으로 전해지던 내용을 받아 적어 정본으로 엮어 양반 계급에게도 통용되는 문학으로 체계화했다.

내용은 주로 풍자, 멜로, 양반의 가렴주구에 시달리는 서민들의 비분강개(타령)이다. 전체 이야기인 마당(마당한국어)은 너무 길기 때문에 연주에 시간이 걸린다. 예를 들어, 춘향가의 경우 쉬는 시간 없이 연주하려면 8시간이 걸린다.

마당은 서술적인 말하기인 '''아니리'''(아니리한국어)와 노래인 '''창'''(唱, 창한국어), 그리고 '''너름새'''(몸짓, 너름새한국어)로 구성되어 있다.

판소리 공연에서는 소리꾼이 부채를 한 손에 들고 서서 노래한다. 이 부채는 소리꾼의 심정을 강조하거나 장면이 변화했음을 알리는 데 사용된다. 고수는 북을 치는 것 외에도 '''추임새'''(추임새한국어)라는 방법으로 소리를 내기도 한다. 이는 의미 없는 모음만으로 이루어질 때도 있지만, 일본의 '아이노테'나 플라멩코의 '올레'(‹Olé›)와 비슷한 추임새가 나오기도 한다. 청중도 흥이 오르면 추임새를 넣어 소리꾼의 흥을 돋운다.

북을 이용한 반주에는 '장단'(長短)이라고 불리는 독특한 박자가 있으며, 완급, 강약, 고저 등에 따라 진양조, 중모리, 자진모리, 휘모리 등으로 나뉜다. 이것들은 말하는 내용에 맞춰 사용되며, 분위기를 고조시킨다. 또한 곡조에는 우조, 계면조, 평조, 경조 등이 있다.

판소리는 소리꾼이 합죽선을 들고 고수의 장단에 맞춰 극적인 효과와 광대성을 섞어 청중에게 전달하는 한국의 독특한 예술 형식이다. 판소리에는 연극의 대본처럼 소리꾼이 소리를 내기 전에 판소리 사설이 필요하며, 이를 기록한 문서를 판소리 창본이라고 한다. 판소리 창본은 연극 속의 연극과 같은 특징을 갖는다.[33]

판소리 창본은 특정 소리꾼을 위한 창본인 '명창본'과 그렇지 않은 창본으로 구분된다. 예를 들어, "송만갑 창본"은 송만갑이 부른 판소리 문서를 의미하지만, 송만갑 자신의 창작물이 아닐 수도 있다. 대부분의 소리꾼은 글쓰는 능력이 없었기 때문에, 정립된 창본은 대개 구술로 전해 내려온 것을 기록하거나, 특정 소리꾼을 위해 문관들이 지은 것이다.

판소리 창본은 전승 과정에서 내용에 변형이 생기기도 한다. 예를 들어, 초기 "춘향가"는 3시간 정도였지만, 오늘날에는 8시간 30분 이상으로 내용이 크게 늘었다.

판소리 열두 마당에 대한 최초의 문헌은 송만재의 "관우희"이지만, 1810년대 이전에는 어떤 소리꾼에게 속했는지 알 수 없다. 1810년 이후의 문헌에도 명확한 기록은 없으며, 구전 전통에 기반하기 때문에 개인 소유의 필사본이나 등사본이 여러 존재한다.

7. 1. 형성기 (17세기 후반 ~ 18세기)

판소리는 민속 연희이기 때문에 그 자체의 기록이 없고, 향반들의 방증(傍證)으로만 남아 있을 뿐이다.판소리의 창자(唱者)는 광대이므로 광대의 사회적 신분부터 밝혀야 할 것이다. 광대는 일명 화랑(花郞)·재인(才人)이라고 하여 중세기의 연예를 맡았던 우인(優人)이다. 그들은 소위 '사니' 계급에 속하는 일종의 천민이며, 무속의 담당자인 무당의 남편이었다. 그들은 호적에 우인(優人)이라 표기되었으며, 대개 군아(郡衙)의 재인청(才人廳)에 소속되어 있었다. 그들은 무계라는 그들 계급의 조직을 가지고 있었으며, 이것은 전국적인 조직이었다. 군아에서 잔치를 할 때는 재인(才人)으로 봉사케 하고, 군수가 나들이할 때는 그들에게 고취(鼓吹)를 잡혀 악기를 연주케 하였다. 또한 1년에 한 군에서 몇 명씩 악공으로 서울에 올라가 한두 달 연습을 하고 궁중의 나례(儺禮)를 치르게 하였다. 명이나 청의 사신이 오면 산대잡희를 이들로 하여금 연출하게 하였다.

평상시에는 무당의 남편으로서 아내인 무당이 굿을 할 때 북을 쳐주는 조무(助巫)로 봉사했고, 무당이 창을 하면 이와 간투적(間投的)으로 '만수바지 창법'을 사용하여 흥을 맞춰 주었다. 그리고 남의 집 잔치에 나가서 잡희를 하고, 과거에 합격하고 내려온 신급제(新及第)의 삼일유가(三日遊街)나 문희연(聞喜宴) 때는 삼현육각(三絃六角)을 잡고서 전도(前導)를 하는 등, 조선 사회에서 우인·창자(唱者)로서 연예 문화에 봉사해 온 것이다.

이 중에서 그들의 중요한 소임은 인조 이후 산대도감극(山臺都監劇)의 희자(戱子)로서 가면극을 연출하였다는 사실이다. 이 산대도감극은 대화와 창(唱)과 춤(舞)으로 되어 있다. 여기에는 소박하나마 하나의 스토리가 있을 수 있다. 이 스토리를 여러 사람이 협동적으로 연출하는 것이 아니라 한 사람이 설명을 해가며 그 장면 장면을 노래와 대사로 엮어 갈 때 '배뱅이굿' 같은 형태의 그 무엇이 생성된다. 그 무엇이 바로 판소리다.

그러나 오늘날까지 알려진 사실로는 판소리가 누구에 의해서 언제 불렸는지 알 수 없다는 사실뿐이다. 《조선창극사》에는 1930년대의 여러 명창들이 증언한 것을 토대로 하여, 판소리는 숙종 말에서 영조 초에 걸쳐 하한담과 결성(結成)의 최선달(崔先達)에 의하여 시창(始唱)되었다고 기록되어 있다. 그러나 이들의 행적에 대하여는 묘연하다. <목천읍지(木川邑誌)>에 우인의 이름으로 하한돌(河漢乭)이 <효행(孝行)편>에 나오고, 결성에 해주 최씨가 살고 있으나 그곳에서도 이런 사실을 확인할 수 없다. 문헌상으로는 우춘대(禹春大) 다음에 권삼득이 나오는데, 이 권삼득은 생원(生員)이라고도 하며 전북 완주군(完州郡) 안동 권씨(安東權氏) 향반(鄕班)의 둘째 아들로 태어난 인물이라는 것이다. 그는 그 문중의 족보에 의하면 영조 47년(1771)생으로 되어 있다.

이런 점으로 보아, 판소리 문학에 내재된 그 문학성을 해명하는 데는 이런 향반 자제의 참가가 중요한 의의를 갖는 것이라고 할 수 있다. 광대들의 활동을 중심으로 판소리사(史)는 세 시기로 나눌 수가 있다. 즉 첫째 시기는 시창기(始唱期)에서 영·정조대까지의 형성기, 둘째 시기는 고종 때까지의 전성기, 그리고 셋째 시기는 고종 말기 이후로 그 쇠잔기라 할 수 있다. 판소리의 시창기(始唱期)에서 영조·정조대까지이니, 이 당시의 문헌으로는 영조 30년 만화본(晩華本) <춘향가>가 현존하여 있고, 그 2년 뒤에 양주익(梁周翊)의 <춘몽연(春夢緣)>이 쓰여졌다고 하나 현재 전하지 않고 있다. 이 당시의 광대로는 하은담(河殷潭:河漢潭), 최선달(崔先達), 우춘대(禹春大) 등이 있으나 그 자세함이 전하지 않고 있다. 판소리는 조선 시대인 17세기 후반에 기원한 것으로 여겨진다. 판소리의 초기 공연자는 무당과 광대였을 가능성이 크며, 관객은 하층민이었다. 판소리가 한반도의 어느 지역에서 시작되었는지는 불분명하지만, 호남 지역이 결국 발전의 중심지가 되었다.[1]

7. 2. 전성기 (18세기 후반 ~ 19세기)

판소리의 전성기는 정조대부터 고종대까지로, 이 시기에는 판소리가 크게 발전하고 널리 향유되었다. 송만재의 <관우희(觀優戱)>에는 당시 활약하던 광대 우춘대와 젊은 가객 권삼득, 모흥갑에 대한 기록이 있다. 이 시대에 이미 열두 마당이 정립되었음을 알 수 있다.순조 26년에 이루어진 신자하의 <관극시(觀劇詩)>에는 고소관, 송흥록, 염계달, 모흥갑 외에 김종운 등의 명창들이 언급된다. 또한, 순조 시대의 고문서인 <갑신완문(甲申完文)>과 <정해소지(丁亥訴志)>를 통해 당시 창자들이 무계를 조직하고, 청국 사신이 올 때 잡희(雜戱)를 연출하는 등 국가적인 행사에 동원되었음을 알 수 있다.

철종 3년에 쓰인 윤달선의 <광한루악부(廣寒樓樂府)>는 열두 마당과 그 연출 모습을 보여준다. 이 시기 판소리 발전에 큰 영향을 미친 인물은 고창의 신재효이다. 그는 양주 출신으로, 고창에서 관약방을 운영하다 호장을 사서 아전이 되었다. 집안이 부유해지자 광대들의 후원자 역할을 했으며, <춘향가>, <토별가>, <심청가>, <박흥보가>, <적벽가>, <변강쇠가> 등 여섯 마당의 가사를 창작하거나 개작했다. 신재효는 아전과 광대의 관계를 통해 판소리 사설이 다듬어졌음을 보여주는 중요한 인물이다. 현존하는 판소리 텍스트에 포함된 한시, 한문 등은 아전의 가필로 추정할 수 있다.

신재효는 <광대가(廣大歌)>에서 송흥록, 모흥갑, 권삼득, 신만엽, 황해청, 김계철, 주덕기, 송광록, 고소관 등 명창들의 창법을 비유하며 판소리 이론을 제시하기도 했다. 이 시대는 판소리가 왕부터 일반 백성까지 널리 사랑받았고, 소설 사본과 판본의 출현으로 판소리 사설이 널리 퍼진 황금기였다. <춘향전> 30여 종, <심청전> 10여 종, <흥부전> 10여 종, <토별가> 20여 종, <장끼타령> 10여 종 등 다양한 판소리 텍스트가 전해진다. 《조선창극사》에는 이 시대에 활동한 70~80명의 광대 창자들이 기록되어 있다.

18세기 중반, 양반 유진한이 춘향가 가사를 기록한 것을 통해 판소리가 상류층에도 수용되었음을 알 수 있다.[10] 19세기 전반에는 판소리 명창들이 민요를 통합하고, 상류층 취향에 맞는 창법과 선율을 사용했다.[10] 희극적 판소리보다 희극적 요소와 비극적 요소를 결합한 판소리가 더 인기를 얻었다.

신재효는 상류층 취향에 맞춰 노래를 재해석하고 편집했으며, 최초의 여성 명창 진채선을 길러냈다.[11][12] 19세기 말, 서양 공연 예술이 한국에 들어왔고, 정두원은 1632년 서양 음악 개념을 처음 소개했다. 이은돌은 1882년 서울에서 나팔대 지도를 시작했으며, 1884년 서상돈이 발표한 윤씨의 종교 음악, 특히 개신교 노래도 큰 영향을 미쳤다.[5]

7. 3. 쇠퇴와 변화 (20세기)

조선 고종 말기, 열강의 침략과 국정 혼란 속에서 일본에서 귀국한 이인직이 원각사에서 신파극 운동을 일으켰다. 이에 자극받은 판소리 가객(歌客)들은 1인 창(一人唱)이었던 판소리를 극화하여 창극으로 발전시켰다. 송만갑, 이동백 등이 활약하였고, 이들은 일제강점기에도 나라 잃은 울분을 판소리에 담아 노래했다. 1930년대에는 조선성악연구회(朝鮮聲樂硏究會)를 조직하여 김연수, 박녹주, 김소희 등 후배를 양성하였는데, 이들은 당시부터 판소리의 명맥을 이어온 사람들이다. 광복 후 판소리는 민족음악, 국악으로서 크게 각광받았지만, 젊은 층의 기호에서는 멀어져 갔다.[1]20세기에 판소리는 창극과 마당극 등 다양한 형태로 변화하였다. 판소리가 창극이라는 장르로 확대된 것은 20세기 판소리 전개 과정의 가장 두드러진 변화로 꼽힌다. 마당극은 여러 배우와 다양한 악기가 등장하여 일반 연극과 흡사하다. 또한, 계면조를 선호하고, 동편제와 서편제의 유파 간 경계가 무너졌으며, 여성 명창이 등장하고, 장단 구조가 변용되었으며, 전조(길바꿈) 기법이 확대되었다.[1]

20세기 초, 판소리는 실내 공연이 증가하고, 서양 오페라와 유사하게 무대 연출이 이루어졌다. 최초로 축음기 음반에 녹음되어 판매되기도 했다. 여성 소리꾼의 수가 급증했는데, 이는 기생 단체의 지원에 힘입은 바 컸다. 일제강점기의 영향으로 판소리의 비극적인 톤이 강화되었다.[2] 일본 정부는 한국 문화를 억압하려는 시도로, 군주제나 한국 민족주의를 언급하는 판소리를 자주 검열했다.[3]

7. 4. 현대의 판소리 (21세기)

20세기 중반, 영화와 창극의 부상, 한국 전쟁의 혼란은 모두 판소리의 인기가 감소하는 데 영향을 주었다.[10] 이러한 상황 속에서 판소리 전통을 보존하기 위해, 대한민국 정부는 1964년에 판소리를 무형문화재로 지정했고, 판소리 예능인들은 "인간문화재"로 공식 인정받기 시작했다. 이러한 노력은 1960년대 후반부터 판소리에 대한 관심이 다시 높아지는 데 기여했다.[10]2003년 11월 7일, 유네스코는 판소리를 인류 구전 및 무형유산 걸작으로 선정했다.[3]

21세기에 들어 판소리 예능인의 수는 상당히 늘었지만, 대중적인 인기를 얻는 데는 어려움을 겪고 있다. 판소리 관객은 주로 노년층, 전통 음악 학자나 학생, 그리고 상류층으로 구성되어 있다.[10] 그러나 1990년대에 시작된 판소리 퓨전 음악은 21세기에도 지속되어, 음악가들은 판소리-레게,[13][14] 판소리-클래식 음악,[15] 판소리-랩을 결합한 음악을 창작하고 있다.[16]

정통 판소리 공연은 유명한 장소와 전통적인 극장 무대에서 흔하게 열린다. 대한민국 정부의 문화 보존 프로그램은 정통 판소리 공연을 지원하며, 이러한 공연은 유명 극장 무대에서 열려 과거 궁중과 시장의 흥미진진했던 시절을 떠올리게 한다. 과거에는 판소리가 공연자와 관객 모두에게 동등한 중요성을 부여했지만, 현대의 극적인 무대에서는 공연자가 관객보다 높게 위치한다.

관광 판소리는 유명한 판소리 명창들이 전통 판소리 공연의 짧은 부분을 종교 음악 등 다른 종류의 음악과 함께 공연하는 것을 말한다. 국제 방문객과 한국의 다른 지역에서 온 방문객이 주 관객층을 이루며, 판소리의 규범이나 전통에 익숙하지 않은 사람들에게 판소리를 쉽게 접할 수 있도록 하는 것이 목적이다.[5]

최근에는 "서편제[17]" (1993), "휘모리 (1994)[18]", "천년학 (2007)"과 같은 판소리를 주제로 한 영화가 제작되었다.

판소리는 소리꾼이 합죽선을 들고 고수의 장단에 맞춰 극적인 효과와 광대성을 섞어 청중에게 전달하는 한국의 독특한 예술 형식이다. 판소리에는 연극의 대본처럼 소리꾼이 소리를 내기 전에 판소리 사설이 필요하며, 이를 기록한 문서를 판소리 창본이라고 한다. 판소리 창본은 연극 속의 연극과 같은 특징을 갖는다.[33]

판소리 창본은 특정 소리꾼을 위한 창본인 '명창본'과 그렇지 않은 창본으로 구분된다. 예를 들어, "송만갑 창본"은 송만갑이 부른 판소리 문서를 의미하지만, 송만갑 자신의 창작물이 아닐 수도 있다. 대부분의 소리꾼은 글쓰는 능력이 없었기 때문에, 정립된 창본은 대개 구술로 전해 내려온 것을 기록하거나, 특정 소리꾼을 위해 문관들이 지은 것이다.

판소리 창본은 전승 과정에서 내용에 변형이 생기기도 한다. 예를 들어, 초기 "춘향가"는 3시간 정도였지만, 오늘날에는 8시간 30분 이상으로 내용이 크게 늘었다.

판소리 열두 마당에 대한 최초의 문헌은 송만재의 "관우희"이지만, 1810년대 이전에는 어떤 소리꾼에게 속했는지 알 수 없다. 1810년 이후의 문헌에도 명확한 기록은 없으며, 구전 전통에 기반하기 때문에 개인 소유의 필사본이나 등사본이 여러 존재한다.

8. 판소리 명창

판소리 명창은 판소리 창자(唱者) 가운데 뛰어나게 잘 부르는 사람을 일컫는다.

판소리의 최고 문헌은 유진한(1711∼1791)의 <만화집>에 실린 춘향가이다.[25]

영조·정조 때의 판소리 명창으로는 송만재의 <관우희>에 나타난 우춘대, 권삼득, 모흥갑과 <갑신완문>에 나타난 하한담 등이 있다. 우춘대·하한담 이전에도 판소리의 명창이 있었을 것이나, 문헌으로만 남아 있거나 구전되지 않고 있다.

순조 때는 뛰어난 명창들이 나와서 판소리에 여러 가지 조를 구성하고 더늠을 형성시켰는데 권삼득, 황해천, 송흥록, 방만춘, 염계달, 모흥갑, 김계철, 고소관, 신만엽, 송광록, 주덕기 등을 들 수 있다. 이 중에 여덟을 골라서 8명창(八名唱)이라 부른다. 이들 명창들의 이름은 신재효의 <광대가>에도 보인다. 이 무렵부터는 소리에 중점을 두는 '소리광대'가 나타나서 '아니리'[28]에 중점을 두는 재래의 '아니리 광대'와 구별되었던 것 같다.

철종·고종 초기는 판소리의 전성기에 해당한다. 박유전, 박만순, 이날치, 김세종, 송우룡, 정창업, 정춘풍, 김창록, 장자백, 김찬업, 이창윤 등 기라성 같은 명창들이 나와서 판소리를 고도의 예술적인 경지로 이끌어 놓았다. 이들은 사사관계와 지역적인 지연관계에 의하여 여러 유파를 형성하였는데 이들 중에 여덟을 골라서 후기 8명창이라 부르기도 한다.

고종 말기와 일제강점기 초기는 판소리의 결실기인데 한편으로는 원각사 이후 창극이 성행하게 되자 판소리는 반대로 쇠운이 싹트기 시작하였다. 각 지방의 명창들이 서로 왕래하므로 판소리의 유파는 차츰 그 특색을 잃어 갔다. 이 시기에 활약한 명창들은 박기홍, 김창환, 김채만, 송만갑, 이동백, 유공렬, 전도성, 김창룡, 유성준, 정정렬 등을 들 수 있다. 이들 명창에서 다섯을 골라 5명창이라 부른다.

5명창의 바로 뒤에는 장판개,[29] 이선유, 김정문, 박중근, 공창식, 이화중선, 임방울, 강장원 등이 활약했다. 이들은 조선성악연구회를 중심으로 크게 활약하였으나 창극[30]에 휩쓸리고 서양음악에 밀려, 판소리는 후퇴의 길을 걷기 시작했다.

후대의 명창으로는 박녹주, 김연수, 정광수, 김여란, 박초월, 김소희, 박봉술, 박동진, 정권진, 한승호, 한애순, 장영찬 등이 있다. 이들은 사라져 가는 판소리를 부흥하고자 노력하고 있으나 정부와 사회의 적절한 대책이 없다면 사라져 버릴 위기에 직면했다. 그래서 이 중 김소희,[31] 박초월, 박봉술, 박녹주,[32] 김연수, 정광수, 김여란, 정권진, 한승호는 국가무형문화재로 지정되었다.

1세대 국가무형문화재로 지정된 명창들이 작고한 후에 조상현, 박송희, 송순섭, 성우향, 성창순, 오정숙, 한농선, 남해성, 신영희, 김일구 등이 2세대 국가무형문화재로 지정되었다. 이들의 뒤를 이어 정순임, 김수연, 김영자, 이난초, 정회석, 윤진철 등이 3세대 국가무형문화재로 지정되었으며 이외에도 유수정, 왕기철, 왕기석, 채수정, 유미리, 이주은, 염경애, 장문희 등 수많은 명창들이 활동하고 있다.

9. 판소리 다섯 마당

판소리는 원래 열두 마당이 있었으나, 현재는 다섯 마당만이 실제로 불리고 있다. 1810년경 간행된 송만재의 《관우희》에는 춘향가, 심청가, 흥보가, 수궁가, 적벽가를 포함한 열두 마당이 기록되어 있다. 정노식의 《조선창극사》에도 판소리 열두 마당이 언급되어 있다.

신재효 시대에는 열두 마당 대부분이 불리지 않았고, 점차 줄어들어 현재는 춘향가, 심청가, 흥보가, 적벽가, 수궁가 다섯 마당만 불리고 있다. 이를 판소리 다섯 마당이라 부른다.

각 마당별 주요 눈대목은 다음과 같다.

- 춘향가: 만첩청산(사랑가), 쑥대머리, 갈까부다 등[10][1]

- 심청가: 범피중류(심청이 물 빠지는 대목), 심봉사 눈뜨는 대목, 화초타령 등[10][1]

- 흥보가: 가난타령, 제비노정기, 두손합장, 화초장, 박타는 대목, 구만리 장천 등[10][1]

- 수궁가: 여봐라 주부야, 화사자(화상 그리는 대목), 고고천변, 원해수변 등[10][1]

- 적벽가: 새타령, 화용도, 장승타령, 도원결의 등[10][1]

이 다섯 마당에는 역대 명창들의 '더늠'이 전해지고 있으며, 흔히 불리는 대목들을 '눈대목'이라 한다.

판소리에 묘사된 이야기는 모두 사람들의 뚜렷한 도덕적 문제와 연결되어 있다. 춘향가는 미천한 집안에서 태어났지만, 지방관의 아들과 결혼한 후 자신의 삶을 변화시킨 한 여인의 이야기이며, 심청가는 효, 정절, 그리고 불굴의 의지를 강조한다. 흥보가의 교훈은 인간의 탐욕이 가져오는 위험을 강조한다.

변강쇠타령, 배비장타령, 장끼타령, 옹고집타령 등은 사설만 전해오고, 강릉매화타령, 왈자타령(무숙이타령)은 창본도 전해지지 않는다. 숙영낭자전은 정정렬이 복원했으나, 원래 가락을 전승한 것은 아니다.

10. 판소리 관련 용어

판소리에서 부르는 이의 음질, 창법, 가락형에 따라 '무슨 목', '무슨 성'하고 이름을 붙여 부른다. 대개 목은 가락형과 창법에 관계가 깊고, 성은 음질과 관계가 깊다.[40]

- 창자: 소리꾼이라고도 하며, 판소리에서 창을 하는 사람을 뜻한다.

- 고수: 창자 근처에서 북으로 장단을 치며 추임새를 넣는 사람을 뜻한다.

- 귀명창: 판소리에서 창을 제대로 즐기는 사람을 뜻한다.

- 발림: 가락이나 사설 내용에 따라 동작을 취하는 것을 뜻한다. 부채 따위를 쓰기도 한다.

- 추임새: 분위기를 조성하고 청중을 흥겹게 하려고 청중이나 고수가 ‘얼쑤’, ‘좋다’ 따위의 말을 하는 것을 뜻한다.

- 아니리: 창자가 장단에 맞추지 않고 평상시처럼 이야기하는 것을 말한다.

- 너름새: 판소리에서 관중을 웃기기도 하고 울리기도 할 수 있는 연기력을 가리킨다.

- 더늠: 판소리의 유파에 따라 계승되어 오는 특징적인 대목이나 음악적 스타일을 일컫는 말이다.

- 도습: 판소리에서 창과 아니리의 중간 형태를 말한다.

- 득음: 판소리 창자의 음악적 역량이 완성된 상태를 가리킨다.

11. 대중 문화 속 판소리

판소리를 주제로 한 영화로는 1993년에 개봉한 《서편제》, 1994년에 개봉한 《휘모리》, 2007년에 개봉한 《천년학》, 《도리화가》 등이 있다.

가수 김현정은 판소리를 배운 경험을 창법에 접목시켜 뛰어난 가창력을 선보이기도 했다.

참조

[1]

웹사이트

Pansori

http://encykorea.aks[...]

The Academy of Korean Studies

2018-02-28

[2]

웹사이트

국가문화유산포탈 {{!}} 한국의 인류무형문화유산

http://www.heritage.[...]

2021-06-15

[3]

웹사이트

Pansori Epic Chant

http://www.unesco.or[...]

UNESCO

2008

[4]

웹사이트

"80后"夫妻情系中国朝鲜族盘索里

http://www.ybnews.cn[...]

延边新闻网

2013-12-19

[5]

논문

Pansori

https://digitalschol[...]

[6]

서적

《朝鲜民间文学》

宁夏人民教育出版社

2012-12

[7]

간행물

Creative Pansori: A New Korean Approach in Music Therapy.

http://dx.doi.org/10[...]

2016-02-29

[8]

웹사이트

판소리의 관중과 후원자 : 시민극장

https://m.post.naver[...]

2021-06-19

[9]

웹사이트

민족 문화로서의 판소리

https://terms.naver.[...]

2023-09-10

[10]

웹사이트

P'ansori

http://global.britan[...]

2013

[11]

웹사이트

Jin Chae-seon, Joseon's First Female Pansori Singer

http://world.kbs.co.[...]

2013-02-28

[12]

웹사이트

신재효(申在孝)

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

[13]

뉴스

Kim Yul-hee blends pansori, reggae

https://www.koreatim[...]

2018-01-31

[14]

뉴스

Kim Tae-yong to direct gugak performance

https://www.koreatim[...]

2017-06-14

[15]

뉴스

Traditional Korean music with a modern twist

http://www.koreahera[...]

2014-06-10

[16]

뉴스

Fantastic Concert in Ancient Cave in Jeju

http://www.businessk[...]

2018-02-06

[17]

웹사이트

서편제(西便制)

http://encykorea.aks[...]

2021-06-19

[18]

웹사이트

판소리물 휘모리 주연에 신인 김정민씨

https://news.joins.c[...]

1993-10-29

[19]

서적

Pansori

https://www.gugak.go[...]

2004

[20]

웹사이트

판소리학회

http://www.pansori.o[...]

2023-09-10

[21]

웹사이트

판소리 중고제

https://terms.naver.[...]

2023-09-10

[22]

웹사이트

UNESCO - Pansori epic chant

https://ich.unesco.o[...]

2021-06-19

[23]

웹사이트

문화재청

https://www.cha.go.k[...]

2021-06-19

[24]

웹사이트

판소리 소리꾼이 내는 '목' 종류는 37 가지

http://www.koya-cult[...]

2021-06-19

[25]

웹사이트

춘향가(春香歌)

http://encykorea.aks[...]

2021-06-19

[26]

웹사이트

관우희(觀優戱)

http://encykorea.aks[...]

2021-06-19

[27]

웹사이트

갑신완문(甲申完文) - 한국민족대백과사전

https://folkency.nfm[...]

[28]

웹사이트

아니리

http://encykorea.aks[...]

2021-06-19

[29]

웹사이트

장판개(張判盖)

http://encykorea.aks[...]

2021-06-19

[30]

웹사이트

창극(唱劇)

http://encykorea.aks[...]

2021-06-19

[31]

웹사이트

김소희(金素姬)

http://encykorea.aks[...]

2021-06-19

[32]

웹사이트

박녹주

http://encykorea.aks[...]

[33]

웹사이트

판소리」창본 간행

https://news.joins.c[...]

1974-02-25

[34]

문서

Ca Trù: A Vietnamese Chamber Music Genre

International Association for Research in Vietnamese Music.

[35]

웹사이트

판소리

https://terms.naver.[...]

[36]

웹사이트

〈朝鮮歴史民俗の旅〉パンソリ(1) 朝鮮新報 日本語版

http://www1.korea-np[...]

[37]

웹인용

판소리

http://www.heritage.[...]

문화재청국가문화유산포털

2021-04-12

[38]

웹인용

판소리

https://web.archive.[...]

2012-10-08

[39]

뉴스

'판소리' 세계 문화유산 지정

http://news.mk.co.kr[...]

메일경제

2003-11-08

[40]

백과사전

판소리의 목과 성

http://donation.enc.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com