코메스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

코메스는 고대 로마 시대부터 중세 시대에 걸쳐 사용된 칭호로, 다양한 직위와 역할을 나타냈다. 고대 로마에서는 황제와 관련된 신이나 인물에게 붙는 칭호였으며, 궁정 내 고위 관료나 지방 행정관에게도 부여되었다. 중세 시대에는 고트족, 프랑크족 등 여러 민족에게서 사용되었으며, 봉건 사회에서는 백작과 동등한 의미로 사용되기도 했다.

코메스(Comes)는 라틴어로 '동료', '친구'를 뜻하며, 고대 로마에서는 신이나 영웅 곁을 지키는 존재를 묘사할 때 사용되었다. 콘스탄티누스 1세는 자신을 '솔 인빅투스(정복되지 않는 태양)'의 코메스라고 칭했다.[1]

역사적으로 중요한 의미를 지닌 '코메스'는 로마 황제 궁정 내 신임받는 전현직 관료 및 황제의 신임을 받는다는 표시로 그 외 사람들에게 수여된 세속적 직위였다. 코메스는 알렉산드로스 대왕의 '헤타이로이'에서 파생한 공식적인 고위 관료직으로 발전하였으며, 헬레니즘 시대 관직 필로스 바실리코스 또는 신성 로마 제국의 팔라딘 기사와 교황의 팔라티누스에 상당히 동등하였다.

2. 고대 로마의 코메스

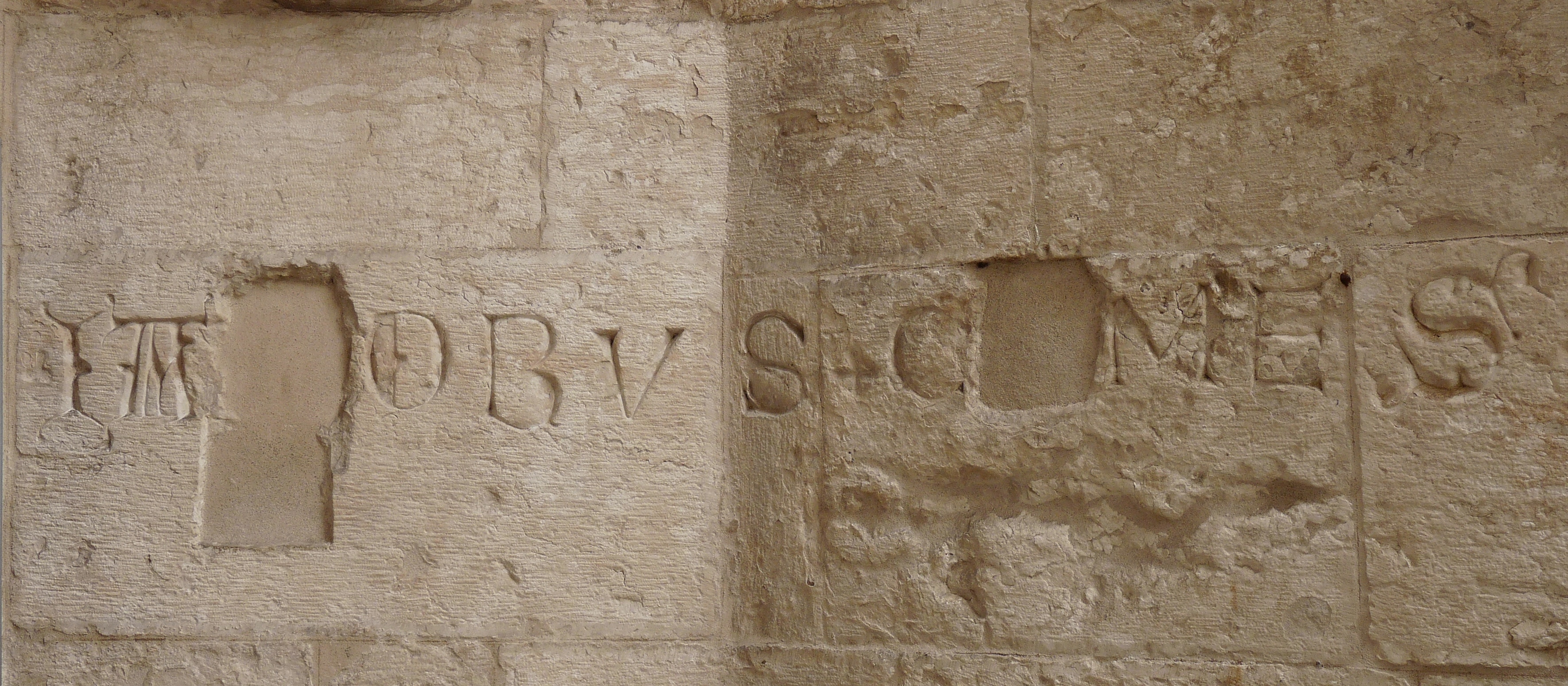

'코메스'는 영웅 또는 신의 이름에 붙여 다른 신과의 관계를 나타내는 수식어나 칭호로 사용되기도 했다. 로마 제국의 콘스탄티누스 1세는 주화에 자신을 솔 인빅투스의 "코메스"라고 새겨 넣었다.

2. 1. 제정 시대 로마의 궁정 직위 및 코미테스 직위

코메스는 로마 황제의 궁정에서 신임을 받는 전현직 관료에게 주어지거나, 황제의 신임을 표시하기 위해 수여된 세속적 직위였다. 이는 알렉산드로스 대왕의 동료에서 유래한 고위 관료직으로 발전했으며, 헬레니즘 시대의 왕의 친구나 신성 로마 제국의 팔라딘 기사와 유사했다. 코메스는 황제에게 임명되거나 진급했을 때, 또는 속주 행정 등으로 궁정을 떠나는 직위에 있을 때 보유했다. 시간이 지나면서 코메스는 높은 위엄을 요구하는 특정 직위와 관련되거나 공식 직위의 일부가 되기도 했다.

로마 제정 시대에 궁정 규모가 커지고 모든 정치 권력이 황제에게 집중되면서, 황제는 충성스러운 신하를 관직에 임명하는 것을 일반적인 관행으로 삼았다. 이는 근위대장관과 황제의 친구들의 경우처럼 다른 곳에서도 행해졌다. 로마 제국의 행정 규모가 커지면서 새로운 관료직이 필요해졌고, 지방 분권화에 따른 수정이 필요했다. 그 결과 '코메스'라는 직위가 신설되었다.

코미테스는 종종 백작으로 번역되지만 봉건적이거나 세습적이지 않았으며, 후기 로마 제국의 주요 관료였다. 이들은 군사, 행정 등 다양한 직무를 맡았고, 황제의 직속이었다. 콘스탄티누스 1세는 '코미테스 프로빈키아룸'(속주 행정관)이라는 행정 직위를 만들어 행정 개편을 완료했다. 새로운 행정 직위의 코미테스들은 로마 제국 말 행정 관구에 비카리우스들과 함께 배치되어 제국 행정의 영구 기구가 되었다. 코메스들의 명단은 '노티티아 디그니타툼'에 열거되어 있지만, 후대에 추가된 관직이 있어 역사적으로 완전하지는 않다.

2. 1. 1. 궁정 또는 제국 영토 내 코메스

황제의 궁정 내 주요 부서들과 황제 가문의 재산('res privata')은 '코메스'로 임명된 주요 관직을 갖고 있었고 이들은 로마 총독과 아주 유사한 '오피키움' (참모)의 도움을 받았다. 주요 관직은 다음과 같다:[3]

총독직이지만 '코메스'라고 이름 붙여진 예외적인 경우도 있었다. '코메스 오리엔티스'는 동방 관구를 구성하는 속주들의 총독들을 감독했다.[3]

로마시 프라이펙투스 우르비 산하 '비르 일루스트리스'에는 '코메스 포르마룸', '코메스 리파룸 에트 알베이 티베리스 에트 클로아카룸'(테베레강 연안과 운하 담당), '코메스 포르투스'(항구 담당) 등이 있었다.[3]

'코메스 콘시스토리아누스' 혹은 '코메스 콘시스토리알리스'는 황제 자문회인 '콘시스토리움' 구성원을 지칭한다.[3]

2. 1. 2. 코메스 레이 밀리타리스

'코메스 레이 밀리타리스'(comes rei militaris)는 군사 지휘관에게 주어지는 직위였다.[3] 이들은 코미타텐세스를 지휘했으며,[1] 둑스보다는 상위 직위였지만, 마기스테르 페디툼이나 마기스테르 에퀴툼보다는 하위 직위였다.[1] 이들은 군사 주둔지의 책임자였으며, 각 주둔지는 '프라이포시투스 리미티스'(praepositus limitis, 국경 지휘관)가 지휘했다. 또한, 코호르스, 알라이(보조군과 비슷), 누메리 등 부대 단위 부대장의 지휘도 받았다.[1]

5세기 초 '노티티아 디그니타툼'에는 '비르 스펙타빌리스' 지위에 해당하는 여섯 개의 서로마 제국 직위('코메스 이탈리타이', '코메스 아프리카이', '코메스 팅기타니아이', '코메스 트락투스 아르겐토라텐시스', '코메스 브리탄니아룸 아드 리토리스 삭소니키 페르 브리탄니암')와 두 개의 동로마 제국 직위('코메스 (리미티스) 아이깁티', '코메스 이사우리아이')가 기록되어 있다.[2]

시간이 지나면서 '코메스'의 수가 증가하자, 그 지위는 낮아졌다. 이를 해결하기 위해 1, 2, 3등급으로 구성된 '코메스' 계급이 도입되었다.

2. 1. 3. 코미테스 도미노룸 노스트로룸

'코미테스 도미노룸 노스트로룸'(comites dominorum nostrorumla, '우리 주군(황제)의 동료')은 서기 300년경 디오클레티아누스 황제가 재위하던 사두정치 시절 기마 호위대였다.[1]

3. 중세 시대의 코메스

시간이 흘러 코메스는 높은 존엄성을 띤 현직 관리를 요구하는 특정 직위들과 관련되는 것이 타당하다고 여겨졌고, 심지어는 공식적인 직위의 일부로 포함되기까지 하였다. 로마 제정 당시 궁정이 커지고 모든 정치 권력을 흡수함에 따라, 로마 황제들은 충성스러운 종복을 관직에 임명하는 것을 일반적인 관습으로 만들었다. 로마 제국의 행정 규모가 커져가면서 새로운 관료직이 필수적인 것이 되었고, 지방 분권화에는 수정이 필요했다. 그 결과가 '코메스'라는 직위의 신설이었다.

흔히 백작으로 번역되나 봉건적이지도 세습적이지도 않았던 코미테스는 후기 로마 제국의 주요 관료들이 되었다. 이들은 군사에서부터 행정까지 이르는 모든 종류의 직무를 가졌고, 동시에 황제의 직속 하에 있었다. 콘스탄티누스 1세 황제는 '코미테스 프로빈키아룸'(comites provinciarum, 속주 행정관)이라는 행정 직위를 만들어내며 행정 개편을 마무리하였는데, 새로운 행정 직위의 코미테스들은 로마 제국 말 행정 관구에 비카리우스들과 함께 할당을 받게 됨에 따라 코미테스는 제국 행정의 영구 기구가 되었다. 코미테스들은 그 명단이 '노티티아 디그니타툼'에 전부 열거되지만, 관직이 후대에 추가된 것이기에 역사적으로 완전한 것은 아니다.

3. 1. 고트족의 코메스

Comesla는 고트족 왕실 부서 책임자들에게 부여된 칭호였다. 다음은 그 예시이다.

3. 2. 프랑크족의 가우그라프

메로빙거 왕조 시기 프랑크 왕국은 행정 구역인 파구스(pagus) 또는 가우(Gau)로 나누고, 그 책임자로 코메스(Comes)를 임명했다. 이 코메스는 독일어권의 그라프(Graf)에 해당하며, 오늘날에는 '가우그라프'(Gaugraf)라고도 불린다.코메스는 해당 지역에서 군사, 사법, 행정 등 포괄적인 권한을 행사했다. 그는 왕의 대리인으로서 '공공 대리인'(agens publicus) 또는 '왕실 판사'(judex publicus/fiscalis)로 불렸다. 코메스는 왕의 이름으로 군대를 지휘하고 평화를 유지하며, 교회, 미망인, 고아 등을 보호하는 왕의 보호권(mundium regis)을 행사했다.

코메스는 세 배의 월길드(Weregild, 몸값)를 누렸지만, 명확한 봉급은 없었고 특정 세입을 통해 보수를 받았다.

고위직 코메스로는 '코메스 팔라티'(Comes Palatii)와 '코메스 스타불리'(Comes Stabuli, 무관장의 어원) 등이 있었다.

3. 3. 봉건제

봉건 전통 하에서, 라틴어는 특히 법률 분야에서 공식 언어였고, 이에 따라 라틴어로 번역된 직위는 토착어 지위만큼 중요했다. 그래서 '코메스'는 백작 혹은 '코메스'나 '그라프'에서 어원적으로 비롯한 단어 등 백작 지위에 해당하는 모든 직위들에 대한 라틴어 동의어 혹은 그 일부 의미를 담는 용어로 사용되었다. 마찬가지로, 대표적으로 자작에 대해서는 '비케코메스', 성주에 대해서는 '부르기코메스'와 '부르그라비오' 등 파생된 하위 작위들도 앞에서 언급한 라틴어 번역의 일종이다.

참조

[1]

서적

The Later Roman Empire, 284–602

[2]

웹사이트

Notitia Dignitatum

https://archive.org/[...]

[3]

서적

The Later Roman Empire, 284–602

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com