헤타이로이

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

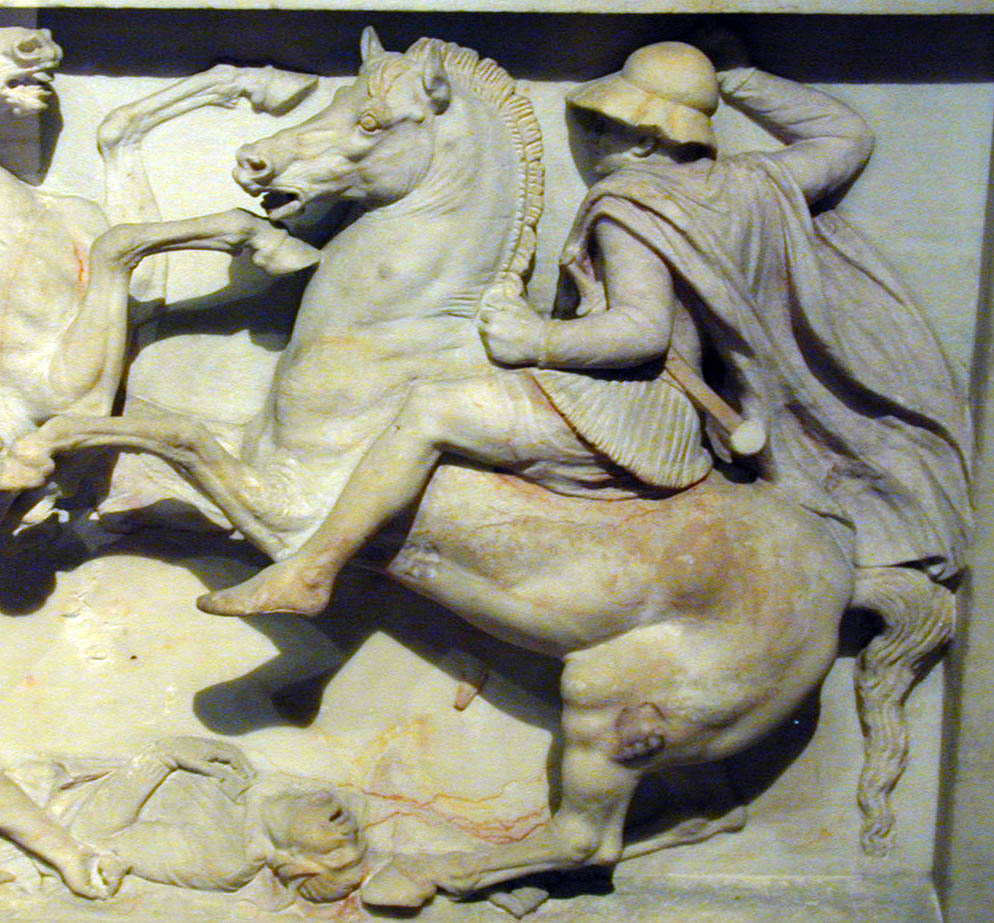

헤타이로이는 "왕의 친구"를 의미하는 고대 마케도니아의 정예 기병대로, 필리포스 2세 시대에 창설되었다. 중산층 이상의 시민이나 귀족 출신으로 구성되었으며, 왕의 친위대 역할을 수행했다. 청동 투구와 흉갑을 착용하고, 크시스톤을 주 무기로 사용했으며, 등자와 안장이 없었기에 고도의 기마술을 요구했다. 알렉산드로스 대왕의 원정에서 망치와 모루 전술의 망치 역할을 담당하며 활약했고, 쐐기진형으로 돌격했다. 헤타이로이는 이후 유럽 돌격 기병에 영향을 미쳤으며, 헬레니즘 왕국과 동로마 제국에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 헤타이로이 - 네아르코스

네아르코스는 알렉산드로스 대왕 시대의 탐험가이자 장군으로, 인더스 강을 따라 항해하여 페르시아만까지 도달했으며, 그의 항해 기록은 아리아노스의 저서 《인디카》의 자료로 활용되었다. - 헤타이로이 - 클레이토스

마케도니아 귀족 출신 장군 클레이토스는 알렉산더 대왕을 구하고 기병대장으로 활약했으나, 페르시아 문화 융화 정책에 반대하다 알렉산더와의 논쟁 중 살해당해 알렉산더에게 깊은 후회를 남겼다. - 20세기 이전의 병과 - 펠타스트

펠타스트는 고대 그리스에서 펠테라는 초승달 방패를 들고 투창을 주 무기로 사용하며 기동성이 뛰어났던 경무장 보병으로, 트라키아에서 기원하여 그리스 전쟁에서 중요한 역할을 수행했고, 알렉산드로스 대왕 시대에는 마케도니아 군대의 핵심 구성원으로 활약했다. - 20세기 이전의 병과 - 사무라이

사무라이는 12세기부터 19세기까지 일본의 무사 계급을 일컫는 말로, 본래 귀족을 섬기는 사람을 뜻하는 '사부라이'에서 유래하여 쇼군을 섬기는 무사를 가리키는 용어로 변화했으며, 무사도를 따르며 일본 문화에 큰 영향을 미쳤다.

2. 기원

필리포스 2세 시절 마케도니아는 테베의 속국이었다. 왕자 시절 테베의 군사력을 본 필리포스 2세는 마케도니아군의 군사 개혁 필요성을 느꼈고, 그의 치세 동안 마케도니아에서 금광이 발견되면서 전면적인 군사 개혁에 들어갔다. 이때 기존의 팔랑크스 전술에 변화를 주었는데, 그 과정에서 보병 전체가 측면과 후방에 치명적인 약점이 생겨났다. 이 약점을 보완하기 위해서 기병의 수를 대거 늘리게 되는데 이때 출현한 기병이 바로 헤타이로이다. 당시 그리스에는 전령조차 말을 타지 못하고 달릴 정도로 말이 귀했기 때문에 대규모 기병을 육성하기가 어려웠는데, 이 자금 또한 새로 발견된 금광으로 마련하였다.[19]

당시 그리스군과 마찬가지로 헤타이로이도 자신의 무장은 사비로 담당해야 했다. 때문에 초기 헤타이로이는 대부분 중산층 이상의 시민이거나 귀족 계급이었다. 또한 왕의 친척도 포함되어 왕의 친위대적인 성격도 가지고 있었다. 이들은 왕의 친구라는 이름에 걸맞게, 왕에게 직접 말을 걸 수 있을 뿐만 아니라 왕과 함께 식사도 할 수 있었다.[1]

헤타이로이는 갑옷과 말을 구입하고 유지할 수 있었던 상류층 시민들로 구성된 왕의 친위 기병대였다. 필리포스 2세와 알렉산드로스 시대에는 8개의 영토 기병대(일라이)로 조직되었다. 각 일레는 200명에서 300명의 기병으로 구성되었다.[5] 알렉산드로스 대왕 치하에서 처음에는 필로타스가 단독으로 지휘했지만, 그의 처형 이후 클레이토스(Cleitus the Black)와 헤파이스티온 두 사람으로 지휘 체제가 나뉘었다.[6][7] 아리아노스는 알렉산드로스가 "자신의 절친조차도 관심의 중심이 되기를 원치 않았다"고 주장한다.[8] 수사에서 증원을 받은 후 알렉산드로스는 각 기병대에 2개 중대를 설치했다.[9]

3. 특징

방어구는 청동제 투구와 흉갑을 착용하고 있었으며, 방패는 사용하지 않았다. 무기는 보병용 창인 사리사(σάρισα|사리사el, 장창)보다 짧은 크시스톤(Ξυστόν|크시스톤el, 큰창)을 주 무기로 사용하였다. 부무장으로는 코피스(κοπίς|코피스el)라는 도검을 사용하였는데, 기병과 보병 모두 사용하던 검이다. 당시에는 아직 등자가 개발되기 전이었고, 안장 또한 사용화되지 못하였기 때문에 중세 유럽의 기병처럼 충돌을 하면 그 반동으로 낙마하게 된다. 이러한 이유로 헤타이로이는 고도의 기마술을 요구하는 고급 인력이었다. 마갑은 사용하지 않았다.[1]

알렉산드로스의 원정에도 참여하여 그라니코스 전투, 이소스 전투, 가우가멜라 전투, 히다스페스 전투 등에서 활약했다. 주로 망치와 모루 전술을 구사했으며, 팔랑크스 대형의 보병들이 모루 역할을 하면 헤타이로이가 망치를 맡았다. 기병답게 쐐기진형으로 돌진을 하였는데, 선봉에 알렉산드로스가 서서 직접 명령을 내리는 경우가 많아 사기가 높았다. 보병의 측면이나 후방을 수비하는 역할도 하였다.[1]

이후 유럽의 돌격기병에게 엄청난 영향을 미쳤다.[1]

4. 편제

이들은 소집된 영토의 이름이나 그 지휘관의 이름으로 불렸다. 왕실 일레는 알렉산드로스 자신이 지휘했으며, 다른 부대의 두 배인 약 400명의 병사로 구성되었다.[10] 이 기병대는 때때로 2개, 3개 또는 4개의 그룹으로 묶여 ''히파르키''를 형성했고, 이는 ''히파르크''가 지휘했지만, 전체 헤타이로이 부대는 일반적으로 알렉산드로스가 지휘했다.[1]

알렉산드로스의 발칸 원정에서 상부 마케도니아, 중앙 마케도니아 평원, 암피폴리스 출신의 헤타이로이에 대한 언급이 있다.[11][1] 그라니코스 강으로 진격하는 동안, 마케도니아의 소크라테스(철학자와 혼동하지 말 것)가 지휘하는 기병대는 볼베 호수의 아폴로니아에서 왔다.[12] 이수스 전투에서 아리아노스는 안테무스(현대 갈라티스타)의 일레 이름을 언급했고,[1] 신원 미상의 로이게(피에리아)의 일레도 언급되었다.[13]

테오폼푸스는 기원전 4세기 중반경의 헤타이로이를 "당시 800명 이하"로 묘사하며 "일부는 마케도니아에서, 일부는 테살리아에서, 나머지는 그리스의 다른 지역에서" 소집되었다고 말했다.[14] 기원전 338년에는 알렉산드로스가 약 2600명의 헤타이로이 기병대를 보유한 것으로 알려져 있다.[15] 알렉산드로스의 군대가 인도로 진군하면서 야만족이 헤타이로이 기병대에서 점점 더 중요한 역할을 했고, 오피스에서 일어난 마케도니아의 반란은 부분적으로 이로 인해 발생했을 수 있다.[16][17] 한때 완전한 오리엔트 병력으로 구성된 4개의 히파르키와 마케도니아인과 오리엔트인의 혼합으로 구성된 1개의 히파르키가 있었다.[1]

4. 1. 장비

헤타이로이는 당시 그리스군과 마찬가지로 자신의 무장을 사비로 마련해야 했다.[4] 방어구로는 청동제 투구와 흉갑을 착용했으며, 방패는 사용하지 않았다. 주 무기로는 보병용 창인 사리사보다 짧은 크시스톤을 사용하였다. 부무장으로는 코피스라는 도검을 사용했는데, 기병과 보병 모두 사용하던 검이었다. 당시에는 등자가 개발되기 전이었고, 안장 또한 사용화되지 못하였기 때문에 중세 유럽의 기병처럼 충돌하면 그 반동으로 낙마하게 되었다. 이러한 이유로 헤타이로이는 고도의 기마술을 요구하는 고급 인력이었다. 마갑은 사용하지 않았다.[4]

알렉산드로스 대왕 시대에는 각자 크시스톤을 휴대했으며, 청동 근육 흉갑 또는 린토락스, 어깨 보호대, 보이오티아 투구를 착용했지만, 방패는 휴대하지 않았다.[4] 코피스 또는 시포스는 크시스톤을 잃거나 부러졌을 때 근접전에 사용하기 위해 휴대했다.[4]

4. 2. 조직

헤타이로이는 갑옷과 말을 구입하고 유지할 수 있었던 상류층 시민들로 구성된 왕의 친위 기병대였다. 필리포스 2세와 알렉산드로스 시대에는 8개의 영토 기병대, 즉 ''일라이''로 조직되었다. 각 ''일레''는 200명에서 300명의 기병으로 구성되었다.[5] 원래 알렉산드로스 대왕 치하에서 필로타스가 단독으로 지휘했지만, 그의 처형 이후 클레이토스(Cleitus the Black)와 헤파이스티온 두 사람으로 지휘 체제가 나뉘었다.[6][7] 아리아노스는 알렉산드로스가 "자신의 절친조차도 관심의 중심이 되기를 원치 않았다"고 주장한다.[8] 수사에서 증원을 받은 후 알렉산드로스는 각 기병대에 2개 중대를 설치했다.[9]

이들은 소집된 영토의 이름이나 그 지휘관의 이름으로 불렸다. 왕실 일레는 알렉산드로스 자신이 지휘했으며, 다른 부대의 두 배인 약 400명의 병사로 구성되었다.[10] 이 기병대는 때때로 2개, 3개 또는 4개의 그룹으로 묶여 ''히파르키''를 형성했고, 이는 ''히파르크''가 지휘했지만, 전체 헤타이로이 부대는 일반적으로 알렉산드로스가 지휘했다.[1]

알렉산드로스의 발칸 원정에서 상부 마케도니아, 중앙 마케도니아 평원, 암피폴리스 출신의 헤타이로이에 대한 언급이 있다.[11][1] 그라니코스 강으로 진격하는 동안, 마케도니아의 소크라테스(철학자와 혼동하지 말 것)가 지휘하는 기병대는 볼베 호수의 아폴로니아에서 왔다.[12] 이수스 전투에서 아리아노스는 안테무스(Anthemus)(현대 갈라티스타)의 일레 이름을 언급했고,[1] 신원 미상의 로이게 (Likely 피에리아)의 일레도 언급되었다.[13]

테오폼푸스는 기원전 4세기 중반경의 헤타이로이를 "당시 800명 이하"로 묘사하며 "일부는 마케도니아에서, 일부는 테살리아에서, 나머지는 그리스의 다른 지역에서" 소집되었다고 말했다.[14] 기원전 338년에는 알렉산드로스가 약 2600명의 헤타이로이 기병대를 보유한 것으로 알려져 있다.[15] 알렉산드로스의 군대가 인도로 진군하면서 야만족이 헤타이로이 기병대에서 점점 더 중요한 역할을 했고, 오피스에서 일어난 마케도니아의 반란은 부분적으로 이로 인해 발생했을 수 있다.[16][17] 한때 완전한 오리엔트 병력으로 구성된 4개의 ''히파르키''와 마케도니아인과 오리엔트인의 혼합으로 구성된 1개의 ''히파르키''가 있었다.[1]

5. 전술 및 활용

필리포스 2세는 테베의 속국이었던 마케도니아의 왕자 시절 테베의 군사력을 보고 군사 개혁의 필요성을 느꼈다. 마케도니아에서 금광이 발견되자 필리포스 2세는 전면적인 군사 개혁을 단행했다. 기존의 팔랑크스 전술에 변화를 주면서 보병의 측면과 후방에 약점이 생겼고, 이를 보완하기 위해 기병의 수를 늘렸다. 이때 등장한 기병이 헤타이로이이다. 당시 그리스에서는 말이 귀해 대규모 기병 육성이 어려웠으나, 금광 발견으로 가능해졌다.[19]

헤타이로이는 자신의 무장을 사비로 마련해야 했기 때문에 초기에는 중산층 이상이나 귀족 계급, 왕의 친척이 포함되어 왕의 친위대적 성격을 가졌다. 이들은 왕과 함께 식사도 할 수 있었다.

방어구로는 청동제 투구와 흉갑을 착용하고 방패는 사용하지 않았다. 주 무기는 사리사보다 짧은 크시스톤이었고, 부무장으로는 코피스를 사용했다. 등자와 안장이 없었기 때문에 헤타이로이는 고도의 기마술이 필요했다. 마갑은 사용하지 않았다.

헤타이로이는 알렉산드로스 대왕의 원정에도 참여하여 그라니코스 전투, 이소스 전투, 가우가멜라 전투, 히다스페스 전투 등에서 활약했다. 주로 망치와 모루 전술에서 망치 역할을 맡았고, 쐐기진형으로 돌격했다. 알렉산드로스 대왕이 직접 선봉에 서서 명령을 내려 사기가 높았다. 보병의 측면이나 후방을 수비하는 역할도 했다.

헤타이로이는 역사상 최초의 충격 기병대 중 하나로, 대규모 보병을 상대로 돌격을 감행할 수 있었다. 망치와 모루 전술에서 헤타이로이는 망치, 마케도니아 팔랑크스 기반의 보병은 모루 역할을 했다. 팔랑크스 대형이 적을 고정시키면, 헤타이로이가 적의 측면이나 후방을 공격했다.

전투에서 알렉산드로스 대왕은 헤타이로이의 왕실 기병대를 이끌고 쐐기 대형으로 돌격을 지휘했다. 헤타이로이는 마케도니아 군대의 우익에서 히파스피스트와 함께 싸웠다. 알렉산드로스 대왕의 지휘 아래 헤타이로이는 아시아에서의 대부분의 전투에서 결정적인 역할을 했다.

이후 유럽의 돌격기병에게 큰 영향을 미쳤다.

6. 어원

군대의 명칭은 "왕과 가까운 자"를 의미하는 그리스어 ''헤타이로이''에서 유래했다. 헤타이로이(동료)는 마케도니아 귀족 출신이거나 마케도니아 섭정의 신뢰와 우정을 얻은 출신 불명의 평민일 수 있었다. 왕과 그의 동료들을 묶는 신성한 관계와 관련된 축제인 헤타이레이데아가 열렸으며, 심지어 유명한 아테네 극작가 에우리피데스도 왕 아르켈라오스 1세의 ''헤타이로스''로 존경받았다.[3] 왕의 친구들(필로이) 또는 왕의 동료들(바실리코이 헤타이로이)은 마케도니아 귀족 중에서 왕에 의해 평생 임명되었다.

7. 다른 부대

마케도니아에는 기병대인 헤타이로이 외에 '''프로드로모이(Prodromoi)'''라고 불리는 부대가 있었는데, 이들은 투구만 착용한 경장 기병 부대로, 전투보다는 초계 및 정찰을 주요 임무로 수행했다. 예외적으로 적과 싸울 때는 헤타이로이와 마찬가지로 기병용 사리사를 들고 돌격했다.

또한, 마케도니아에는 "보병의 헤타이로이"라는 의미의 '''페제타이로이(Pezhetairos)'''라는 보병 부대도 존재했다. 다만, 이는 필리포스 2세가 명명한 미칭이며, 실제로는 유사시에만 왕국 전역에서 선발되어 소집된 다른 그리스 지역의 호플리테스와 같은 일반 호플리테스였다.

보병 친위대로는 페제타이로이 중에서 더욱 선발된 "방패병 부대" '''휘파스피스타이'''라는 부대가 있었는데, 그들은 페제타이로이와 달리 상비군 부대였으며, 페제타이로이보다 더욱 고도의 훈련과 우수한 장비를 받을 수 있었기에 더욱 강력한 보병 부대였다.

어떤 보병 부대도 사리사를 사용한 당시로서는 더욱 혁신적인 팔랑크스를 편성하여, 헤타이로이와 함께 정철 전술을 수행하는 데 필수적인 부대였으며, 마케도니아의 강대화에 크게 기여했다. 알렉산드로스 대왕의 사후, 분열된 헬레니즘 제국들도 이러한 대왕의 정예 부대가 주력이 되었고, 그들을 계승함으로써 "은 방패대" 아르기라스피데스나 "청동 방패대" 칼카스피데스 등의 뛰어난 중장 보병 부대를 보유할 수 있었다.

8. 영향

필리포스 2세가 마케도니아 군사 개혁 과정에서 팔랑크스 전술의 약점을 보완하기 위해 창설한 기병 부대이다. 알렉산드로스 대왕의 주요 전투에서 망치와 모루 전술의 핵심 역할을 수행했다.[19]

이후 유럽 돌격기병에 큰 영향을 주었다. 마케도니아에는 프로드로모이라는 경기병 부대와 페제타이로이, 휘파스피스타이 등의 보병 부대도 있었다.

8. 1. 헬레니즘 왕국

디아도코이(알렉산드로스 제국의 후계 국가)의 헤타이로이 기병은 알렉산드로스와 필리포스의 헤타이로이보다 더 중무장했다. 셀레우코스 제국의 헤타이로이는 마그네시아 전투(기원전 190년)에서 카타프락토이와 유사하지만 더 가벼운 장비를 착용한 것으로 알려져 있으며, 말 갑옷의 일부와 다리, 팔 보호대를 포함했을 수 있다. 프톨레마이오스 왕조와 안티고노스 왕조의 헤타이로이는 필리포스와 알렉산드로스의 헤타이로이와는 달리 커다란 둥근 ''아스피스'' 기병 방패를 갖추고 있었다.

'헤타이로이'는 셀레우코스 왕조에서 원래 의미로 사용되지 않는 칭호였다. 이 칭호는 다양한 등급의 '왕의 친구'로 대체되었다. 그러나 '헤타이로이'라는 칭호는 연대 단위로 유지되었다. 헬레니즘 세계 전체에서 헤타이로이라는 칭호를 가진 연대 또는 부대는 단 하나뿐이었다. 안티고노스 왕조와 프톨레마이오스 왕조는 그들의 정예 기병 연대에 대해 다른 이름을 사용했다.

8. 2. 동로마 제국

디아도코이(알렉산드로스 제국의 후계 국가)의 헤타이로이 기병은 더욱 중무장했다. 셀레우코스 제국의 헤타이로이 기병은 마그네시아 전투(기원전 190년)에서 카타프락토이와 유사하지만 더 가벼운 장비를 착용한 것으로 알려져 있으며, 말 갑옷의 일부와 다리, 팔 보호대를 포함했을 수 있다. 프톨레마이오스 왕조와 안티고노스 왕조의 헤타이로이는 필리포스와 알렉산드로스의 헤타이로이와는 달리 커다란 둥근 ''아스피스'' 기병 방패를 갖추고 있었다.셀레우코스 왕조에서 '헤타이로이'는 원래 의미로 사용되지 않는 칭호였다. 이 칭호는 다양한 등급의 '왕의 친구'로 대체되었다. 그러나 '헤타이로이'라는 칭호는 연대 단위로 유지되었다. 헬레니즘 세계 전체에서 헤타이로이라는 칭호를 가진 연대 또는 부대는 단 하나뿐이었다. 안티고노스 왕조와 프톨레마이오스 왕조는 그들의 정예 기병 연대에 대해 다른 이름을 사용했다.

참조

[1]

서적

Carnage and Culture: Landmark Battles in the Rise to Western Power

https://books.google[...]

Knopf Doubleday Publishing Group

2007-12-18

[2]

서적

Alexander the Great: legacy of a conqueror

2004

[3]

서적

The ancient Greeks: a critical history.

1983

[4]

문서

Lonsdale

[5]

문서

Fuller

[6]

웹사이트

How suspicion and intrigue eroded Alexander's empire

https://www.national[...]

2018-09-27

[7]

서적

A History of Greece: From the Earliest Period to the Close of the Generation Contemporary with Alexander the Great

https://books.google[...]

John Murray

1907

[8]

문서

Sage

[9]

문서

Arrian, Alexander's Anabasis, III.16

[10]

문서

Lansdale

[11]

문서

Hammond

[12]

문서

Hammond

[13]

문서

Hammond

[14]

문서

Sage

[15]

문서

Sage

[16]

문서

Lansdale

[17]

문서

Arrian, Alexander's Anabasis VII.6

[18]

문서

Diodorus Siculus, Arrian

[19]

저널

Sul Heasim, The Global History of Ginseng(Seoul, Hemanist, 2020)

http://dx.doi.org/10[...]

2020-06-30

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com