현저동

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

현저동은 서울특별시 서대문구에 위치한 지역으로, 조선 시대에는 한양도성의 교외 지역이었다. 의주로를 중심으로 상업과 주거가 발달했으며, 중국 사신을 접대하는 모화관이 있어 대중 외교의 중심지 역할을 했다. 일제강점기에는 서대문형무소가 들어서고 독립문이 경성전차의 종점 역할을 하면서 서울 도심과 외곽을 잇는 상업 및 주거 지역으로 발전했다. 1960~70년대 도시 개발을 거쳐 독립적인 구획으로 변화했으며, 현재는 독립근린공원, 독립문, 서대문형무소 역사관, 한성과학고등학교 등이 위치해 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 서울 서대문구의 행정 구역 - 홍제동 (서울)

홍제동은 서울특별시 서대문구에 위치하며, 중국 사신이 머물던 홍제원에서 이름이 유래했고, 서울 지하철 3호선 역과 무악재 고개가 있는 지역이다. - 서울 서대문구의 행정 구역 - 충정로 (서울)

충정로는 서울 서대문구 아현삼거리에서 서대문역을 잇는 도로로, 민영환의 시호에서 유래되었으며 일제강점기 다케조에마치로 불렸다가 1946년 현재 이름으로 변경, 1984년 도로 구간 단축, 2010년 2개 이상 자치구 도로 고시, 2014년 버스전용차로 개통 등의 변화를 거쳤다. - 서울 서대문구의 법정동 - 홍제동 (서울)

홍제동은 서울특별시 서대문구에 위치하며, 중국 사신이 머물던 홍제원에서 이름이 유래했고, 서울 지하철 3호선 역과 무악재 고개가 있는 지역이다. - 서울 서대문구의 법정동 - 봉원동

- 1914년 설치 - 이촌동

이촌동은 서울 용산구에 위치하며, 한강변 모래벌판에서 이주한 주민들에 의해 "옮겨진 마을"이라는 뜻으로 이름 붙여졌으며, 동부이촌동은 일본인 거주 지역, 서부이촌동은 개발이 진행 중인 지역이고, 한강공원, 국립중앙박물관 등 주요 시설과 이촌역을 통해 편리한 교통 환경을 제공한다. - 1914년 설치 - 담양군

담양군은 다양한 농산물과 대나무 공예품으로 유명하며, 소쇄원과 죽녹원 등의 아름다운 자연경관과 문화유적을 가진 관광지이며, 1읍 11면으로 구성되어 있으며, 메타세쿼이아 가로수길과 같은 관광 명소가 있고 고속도로 등의 교통망을 갖추고 있다.

2. 역사

현저동은 조선시대부터 현대에 이르기까지 시대별로 다양한 행정구역 및 명칭 변화를 겪었다.

2. 1. 조선시대

조선시대에 현저동은 한양도성 밖 성저십리의 서부 반송방 지하계 모화현(慕華峴)이라 불렸다. 이곳은 본래 밤나무와 소나무가 무성하여 도성 사람들이 활쏘기 등 놀이를 즐기러 모여드는 곳이었다.[3] 1914년 4월 1일 조선총독부가 경성부 행정구역을 개편하면서 현저동이라는 이름을 붙였는데, 이는 오늘날 무악재라 불리는 안산과 인왕산 사이의 고개인 무악현(毋岳峴) 아래에 있다고 하여 유래된 것이다.[3]조선시대 서부 반송방은 돈의문 밖 신도시로서 조선 초기부터 기획된 공간이었다. 의주로를 중심으로 주거와 유통망이 발달하며 인구가 집중된 번화가를 이루었으며, 현저동은 중국 사신을 접대하는 영빈관인 모화관(慕華館)을 중심으로 대중외교의 중심지였다. 또한 여러 역참(驛站)을 갖추고 있어 관련 인구가 다수 거주하였다.[5]

2. 2. 일제강점기

1914년 4월 1일 조선총독부가 경성부 행정구역을 개편하면서 현저동이라는 이름이 붙여졌다. 이는 오늘날 무악재라 불리는 안산과 인왕산 사이의 고개인 무악현(毋岳峴) 아래에 있다고 하여 유래된 것이다.[3] 1936년 4월 1일에는 현저정(峴底町)이라고 하였다가, 해방 후 1946년 10월 1일에 다시 현저동으로 개칭되었다.[3]1920년대 경성부의 주택난이 심각해지면서 현저동은 교외 주거지역으로서의 역할이 더욱 강화되었다. 1918년 현저동에 서대문형무소가 들어서게 되면서 이축되기 전의 독립문은 경성부를 가로지르는 경성전차 영천선[6]의 서북부 종점 역할을 하고 있었다.[7] 이러한 교통시설에 힘입어 현저동은 서울 도심과 외곽 도시를 잇는 상업지대이자 주거지역으로 발전하면서 지가가 8배 이상 급등할 정도로 크게 확장되었다.[8]

2. 3. 해방 이후

1936년 4월 1일 명칭을 현저정(峴底町)이라고 하였다가, 해방 후 1946년 10월 1일 다시 현저동으로 개칭되었다.[3] 1975년 10월 1일 통일로 윗쪽 지역을 무악동으로 분리하여 종로구에 편입시키면서 관할 면적이 줄어들었다.[3]1975년 무렵 현저동은 난개발로 인해 무악동을 제외하고도 인구가 2만 명을 넘는 큰 행정구역이었으나, 여러 차례 재개발을 거치며 1998년 무렵에는 상주인구가 약 5천 명 수준으로 줄어들었다. 이에 1998년 10월 7일 독자적인 행정동으로서의 지위를 잃고 천연동에 편입되었다.[4]

현저동은 본래 영천동과 구분이 어려운 생활 경계를 이루고 있었으나, 1960~70년대 통일로 확장, 성산고가차도 건설, 독립문·영은문 주초 이축 과정에서 독립적인 구획으로 거듭났다. 같은 시기 통일로 건너편 지역이 무악동으로 분리되어 별도 행정구역이 되었다. 독립된 행정구역으로서 현저동은 1980~90년대 서대문형무소 폐쇄 이후 독립근린공원을 중심으로 대규모 재개발을 겪으면서, 오늘날과 같이 독립문 극동아파트, 독립근린공원, 독립문 등이 주요 풍경을 이루는 모습으로 재탄생되었다.[9] 그러나 독립근린공원과 떨어진 현저동 북쪽은 현재까지도 개발 방식에 대한 이견 등으로 인해 재개발이 이루어지지 않은 채 한성과학고등학교 주변으로 여러 빈집이 늘어서 있다.[10]

3. 주요 시설

현저동의 주요 시설은 다음과 같다.

3. 1. 역사/문화 시설

현저동은 중국에서 온 사신을 맞이하던 영빈관인 모화관(慕華館)을 중심으로 조선의 대중 외교 중심지였다.[5] 1918년 현저동에 서대문형무소가 들어서면서 독립문은 경성전차 영천선의 서북부 종점 역할을 했다.[6][7] 1960~70년대 통일로 확장, 성산고가차도 건설, 독립문·영은문 주초 이축 과정에서 독립적인 구획으로 거듭났고, 1980~90년대 서대문형무소 폐쇄 이후 독립근린공원을 중심으로 대규모 재개발을 겪으면서 독립문 극동아파트, 독립근린공원, 독립문 등이 주요 풍경을 이루는 모습으로 재탄생했다.[9]현저동의 주요 시설은 다음과 같다.

3. 2. 기타 시설

- 독립문

- 서대문형무소 역사관

- 안산도시자연공원

- 영은문 주초

- 이진아기념도서관

- 국립대한민국임시정부기념관

- 한성과학고등학교

- 독립근린공원

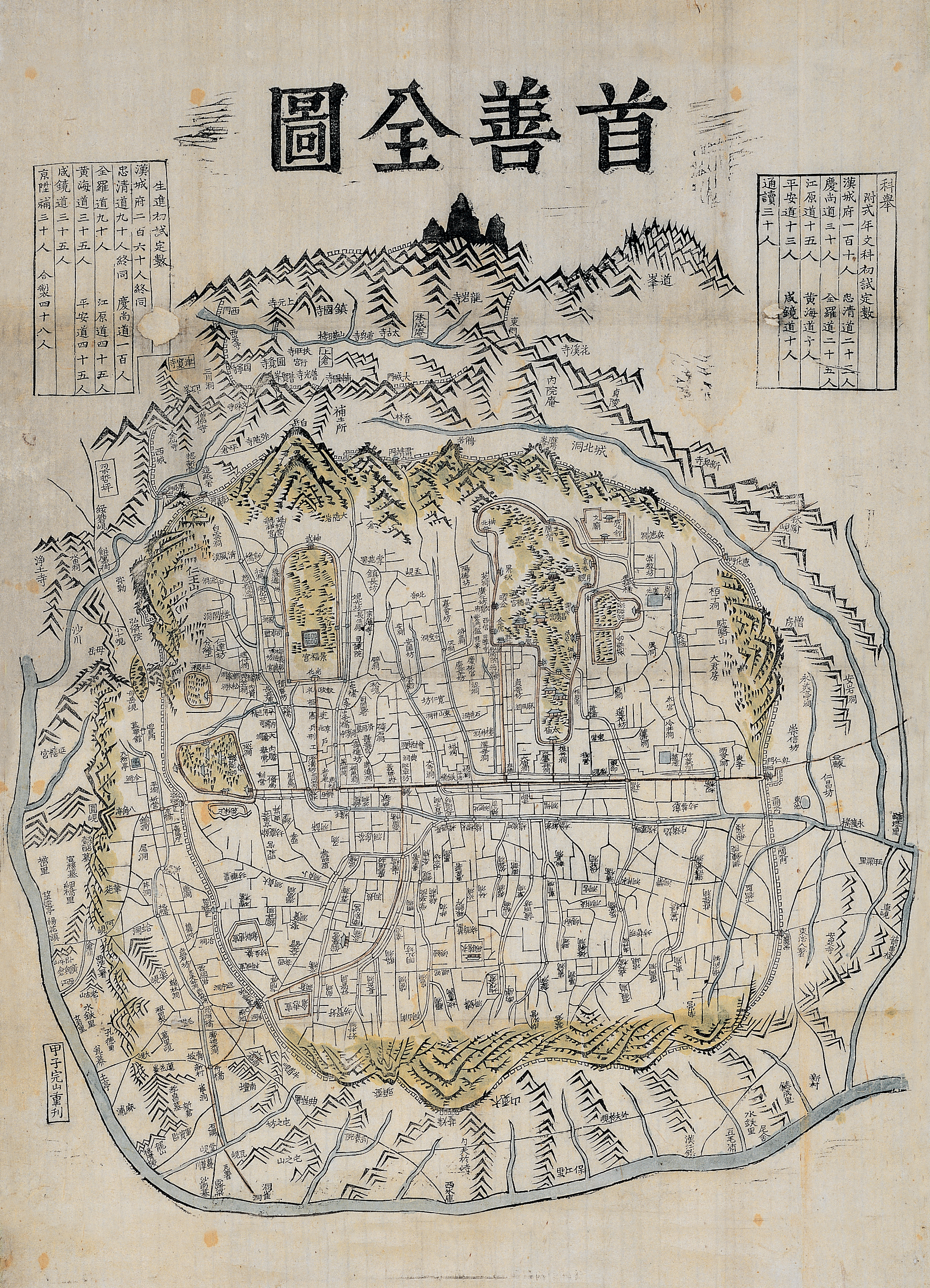

4. 갤러리

참조

[1]

웹사이트

현저동 (Hyeonjeo-dong 峴底洞)

http://www.encyber.c[...]

Doosan Encyclopedia

2008-05-10

[2]

웹인용

법정동별(행정동 통반 단위) 성별 주민등록 인구증감

https://rdoa.jumin.g[...]

행정안전부

2024-10-31

[3]

서적

洞名沿革攷 (西大門區篇)

https://history.seou[...]

서울특별시사편찬위원회

1978-12-31

[4]

서적

서대문구의회 의정백서 제8호

https://www.sdmcounc[...]

[5]

저널

「漢城遠望圖」에 묘사된 19세기 후반 한양 도성 西郊의 풍경

https://www.kci.go.k[...]

한국학중앙연구원

2016

[6]

서적

서울의 전차

https://museum.seoul[...]

서울역사박물관 전시과

2019-12

[7]

뉴스

"[노주석 선임기자의 서울택리지] ⑧ 1950~60년대 : 파괴와 재건"

https://n.news.naver[...]

서울신문사

2013-08-09

[8]

저널

1920~1930년대 경성부 주택문제의 전개와 대책

https://www.kci.go.k[...]

경희대학교 국제지역연구원

2012

[9]

뉴스

현저동 재개발 내달 착공-4천212가구 97년 완공

https://www.joongang[...]

중앙일보사

1994-02-22

[10]

뉴스

4대문 안 빈집촌 “이젠 우리도”…재개발 기대감

https://www.ichannel[...]

null

2022-10-22

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com