명량 해전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

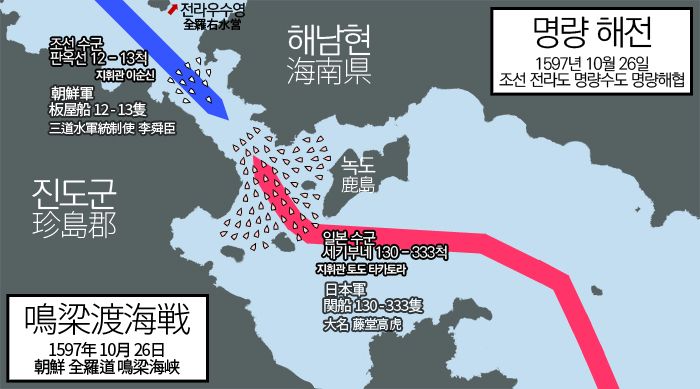

명량 해전은 정유재란 시기 이순신이 지휘하는 조선 수군이 13척의 배로 일본 수군 130여 척을 물리친 해전이다. 임진왜란 이후 강화 협상 결렬로 일본이 재침공하여 조선 수군의 지휘 체계가 혼란스러운 상황에서 벌어졌다. 이순신은 수군 폐지론 속에서도 12척의 배로 수군을 유지하며 명량 해협을 결전지로 선택, 조류를 활용한 전략으로 일본 수군에 맞섰다. 전투 과정에서 이순신의 기함이 분전하고, 조류 변화와 이순신의 지휘로 조선 수군이 승리, 일본 수군의 전라도 진격을 막았다. 명량 해전은 정유재란의 흐름을 바꾸는 결정적인 계기가 되었으며, 이순신의 뛰어난 지휘와 용맹함, 지형적 이점, 조류 활용, 조선 수군의 용맹함, 판옥선의 우수성이 승리 요인으로 분석된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 전라남도의 역사 - 5·18 광주 민주화 운동

5·18 광주 민주화 운동은 1980년 5월 전라남도 광주에서 신군부의 계엄령 확대와 정치 탄압에 항거한 시민들의 민주화 운동이자 계엄군의 무력 진압 사건으로, 한국 민주주의 발전에 중요한 전환점이 되었다. - 전라남도의 역사 - 전라남도 (일제강점기)

일제강점기 전라남도는 일제의 경제 수탈과 민족 말살 정책으로 고통받았지만, 민중들은 항일 운동을 통해 저항했고, 광주형무소와 목포형무소 등의 시설이 설치되었으며, 황민화 정책이 강요되었다. - 1597년 10월 - 벽파진 해전

- 1597년 10월 - 어란포 해전

어란포 해전은 1597년 칠천량 해전 이후 이순신이 이끄는 조선 수군이 일본 수군을 상대로 거둔 첫 승리이며, 조선 수군의 사기를 높이고 명량 해전 승리의 기반을 다지는 데 기여했다. - 해남군의 역사 - 어란포 해전

어란포 해전은 1597년 칠천량 해전 이후 이순신이 이끄는 조선 수군이 일본 수군을 상대로 거둔 첫 승리이며, 조선 수군의 사기를 높이고 명량 해전 승리의 기반을 다지는 데 기여했다. - 해남군의 역사 - 아시아나항공 733편 추락 사고

1993년 아시아나항공 733편 여객기가 태풍 속에서 목포공항 인근 운거산에 추락하여 116명 중 68명이 사망했으며, 조종사 과실과 목포공항의 열악한 환경이 원인으로 지목되어 무안국제공항 건설의 계기가 되었다.

| 명량 해전 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 전투 개요 | |

| 교전 명칭 | 명량 해전 |

| 전쟁 | 정유재란 |

| 날짜 | 1597년 10월 26일 (음력 9월 16일) |

| 장소 | 명량 해협 울돌목 |

| 결과 | 조선 수군의 결정적 승리 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 조선 수군 |

| 교전국 2 | 일본 수군 |

| 지휘관 및 지도자 | |

| 조선 | 이순신 |

| 조선 지휘관 | 김억추 배흥립 민정붕 소계남 송여종 김응함 조계종 안위 정응두 이응표 류형 |

| 일본 | 도도 다카토라 |

| 일본 지휘관 | 가토 요시아키 와키자카 야스하루 구루시마 미치후사 (전사) 하타 노부토키 (전사) 간 마사카게 (전사) 모리 다카마사 |

| 병력 규모 | |

| 조선 수군 | 판옥선 13척, 협선 32척 (정찰선) |

| 일본 수군 | 군선 세키부네 130여 척, 그 외 200여 척 |

| 사상자 규모 | |

| 조선 | 순천감목관 김규동, 우수영 노비 계생 전사 (총 2명), 박영남, 봉학, 이극신 등 3명 부상 |

| 일본 | 전선 31척 격침 절반 이상 궤멸 도도 다카도라 부상 구루시마 미치후사 전사 |

| 관련 이미지 | |

| |

| |

2. 배경

일본은 조선 조정의 분열을 틈타 이순신을 모함하여 삼도수군통제사에서 해임하고 원균을 그 자리에 앉혔다. 이순신이 신중하게 관리하여 166척까지 늘어난 조선 함대는 원균의 무능한 지휘와 칠천량 해전에서의 대패로 궤멸적인 타격을 입었다.[5] 도도 다카토라가 이끄는 일본 해군은 조선 수군을 기습하여 거의 전멸시켰다.[15] 이로 인해 일본군은 황해로 자유롭게 진입하여 병력과 보급품을 수송할 수 있게 되었다.[16]

임진왜란 이후 일본과 명나라 사이의 강화 협상이 결렬되면서 일본은 재침략(정유재란)을 결정했다. 일본군의 작전 계획은 전라남도를 완전히 장악하고 충청남도까지 진격하는 것이었다.[40][41] 일본군은 남원성 전투와 황석산성 전투에서 승리하고 전주를 점령하는 등 육지에서 계속 진격해왔다.[42] 일본군은 수군을 이용하여 황해를 통해 보급과 증원을 받고, 한양(서울)을 다시 점령하려는 계획을 세웠다.[18]

칠천량 해전 이후 조선 수군은 12척(이후 1척 추가)밖에 남지 않았고, 이순신은 다시 삼도수군통제사로 임명되었지만 전력은 매우 부족했다.

2. 1. 정유재란의 발발과 조선 수군의 위기

임진왜란이 끝난 후, 일본과 명나라 사이의 강화 협상이 결렬되면서 일본은 다시 조선을 침략(정유재란)하였다. 이 과정에서 원균과 윤두수 등 일부 서인 세력의 모함으로 이순신이 삼도수군통제사에서 파직되고, 원균이 새로운 삼도수군통제사가 되었다.[61] 그러나 원균은 칠천량 해전에서 일본 수군에게 크게 패하여 대부분의 전선과 병력을 잃었고, 조선은 제해권을 상실하게 되었다.[61]칠천량 해전의 패배는 원균의 무능함과 잘못된 판단에서 비롯된 참사였다.[5] 원균은 부산에 있는 일본 해군 기지에 대한 무모한 공격을 감행하여 조선 수군의 전력을 낭비했다.[5] 도도 다카토라가 이끄는 일본 해군은 칠천량에서 조선 수군을 기습하여 거의 전멸시켰다.[15] 이로 인해 일본군은 황해로 자유롭게 진입하여 병력과 보급품을 수송할 수 있게 되었고, 이는 조선에게 큰 위협이 되었다.[16]

상황이 이렇게 되자, 선조는 어쩔 수 없이 이순신을 다시 삼도수군통제사로 임명하였다.[61] 그러나 선조는 이순신의 품계를 낮춰 복권시켰고, 이는 조선 수군의 지휘 체계에 혼란을 야기했다. 당시 수군에는 정3품 계급의 장수들이 많았기 때문에 이순신과 계급이 같거나 높은 장수들이 존재했고, 이로 인해 지휘권에 대한 불만이 발생했다. 특히 전라우수사 김억추는 이순신과 심각한 갈등을 겪었다.[61] 또한, 선조는 충청수사 권준과 무의공 이순신에게 수도 방위를 이유로 전투 참가를 불허하여 조선 수군의 전력을 더욱 약화시켰다.

이처럼 조선 수군은 지휘 체계가 불안정하고 전선도 12척(나중에 1척 추가)밖에 남지 않은 절망적인 상황에서 다시 전쟁을 시작해야 했다. 칠천량 해전의 패배로 인해 선조는 수군 폐지를 고려하기도 했지만, 이순신은 "신에게는 아직도 전선 12척이 남아 있나이다"라는 장계를 올려 수군을 유지해야 한다고 강력히 주장했다.[61]

일본군은 남원성 전투와 황석산성 전투에서 승리하고 전주를 점령하는 등 육지에서 계속 진격해왔다.[42] 일본군은 수군을 이용하여 황해를 통해 보급과 증원을 받고, 한양(서울)을 다시 점령하려는 계획을 세웠다.[18]

2. 2. 이순신의 재기

칠천량 해전에서 원균이 대패하면서 조선 수군이 궤멸되자, 선조는 이순신을 다시 삼도수군통제사로 임명했다.[5] 그러나 선조는 이순신의 품계를 낮춰 수군 지휘 체계에 혼란을 야기했고, 권준 등 주요 장수들의 참전을 불허하는 등 수군 재건에 어려움을 더했다.이순신은 파직 당시 정2품 정헌대부였으나, 복귀하면서 정3품으로 강등되었다. 당시 수군에는 정3품 수사들이 많아 계급과 보직이 일치하지 않는 상황이 발생했고, 이는 장수들의 불만을 야기했다. 특히 전라우수사 김억추와의 갈등이 심했으며, 김억추는 명량 해전 이후 교체되었다.

이순신이 확보한 전선은 고작 12척에 불과했다.[20] 1597년 9월 28일(음력 8월 18일) 회령포에서 10척을 확보하고 이후 2척을 추가로 확보했으며, 명량 해전 직전에는 1척이 더 추가되어 총 13척이 되었다.[5]

선조는 수군 폐지를 고려하기도 했으나, 이순신은 "지금 신에게는 아직도 전선 12척이 남아 있나이다. ... 신이 죽지 않는 한 적은 감히 우리를 업신여기지 못할 것입니다."라는 장계를 올려 수군 존속의 필요성을 강력히 주장했다.[20]

이순신은 남해안 일대를 돌며 흩어진 병사들을 모으고, 어란포에서 일본 수군을 격퇴하는 등 수군 재건에 힘썼다. 음력 9월 15일에는 벽파진에서 해남 우수영으로 진을 옮겨 다가올 전투에 대비했다.[10]

이순신은 명량 해협의 좁은 폭과 강한 조류를 활용하여 일본 수군을 격파할 계획을 세웠다.[21] 그는 해협 북쪽에서 전투를 벌여 조류의 이점을 극대화하고자 했다.[10]

3. 전투 준비

조선 조정은 분열되어 있었고, 일본은 이러한 상황을 이용하여 이순신을 탄핵하고 처형하려 했다. 이순신은 고문을 받고 사병으로 강등되었지만, 원균이 지휘하는 조선 함대는 칠천량 해전에서 도도 다카토라가 이끄는 일본 해군에 의해 거의 전멸당했다.[5][15] 이후 일본군은 부산과 남해안 요새에 병력을 증강하고 재침략을 시작했다.[5]

조선 수군이 제거되자 일본군은 황해를 통해 북상하는 병력에게 보급할 수 있다고 판단했다. 5년 전, 이순신은 일본군이 이러한 방식으로 보급하는 것을 막았었다.[16] 일본군은 남원성 전투에서 승리하고[17] 직산 전투에서 명나라 군대와 교착 상태에 빠진 후,[5] 해군으로부터의 보급과 증원을 기다리며 한양(현 서울) 재탈환을 위한 대규모 공세를 계획했다.[18]

칠천량 해전에서 원균이 전사한 후, 이순신은 삼도수군통제사로 복귀했다.[5] 처음에는 10척의 판옥선만 보유했으나, 배설이 구한 배와 새로 임명된 전라 우수사 김억추가 가져온 배를 합쳐 총 13척의 군함을 확보했다.[5] 칠천량 해전의 생존자 일부가 합류하면서 9월 말에는 최소 1,500명의 수병과 해병을 확보했다.[10]

선조는 수군을 해산하고 육군에 합류시키려 했으나, 이순신은 "지금 신에게는 아직도 열두 척의 전선이 있사옵니다. ... 미천한 신이 죽지 않는 한 왜적들이 감히 우리를 업신여기지 못할 것입니다."라고 답하며 반대했다.[20]

일본 수군은 황해로 진격하기 전 여러 차례 무장 정찰대를 파견했다. 10월 8일과 17일, 일본 정찰 함대의 기습 공격이 있었으나 조선 함대에 격퇴되었다.[10] 배설은 10월 12일에 도주했다.[10]

일본군은 정찰 부대의 보고를 통해 조선 수군의 잔존 병력이 존재한다는 것을 알고 대규모 함대를 집결시키기 시작했다. 난중일기에는 10월 17일경 어란포 부근에 55척 정도의 일본 함선이 집결하고 있다는 보고가 있다.[10] 이순신은 10월 25일 우수영 인근 명량 해협 북쪽 언덕 그림자에 배를 숨기기로 결정했다.[10]

이순신은 일본군을 명량 해협으로 유인하기로 결정했다.[21] 그는 조류가 잔잔한 해협 북쪽 해역에서 싸우고자 했으며, 해협의 좁은 너비와 거친 조류를 활용하여 수적 열세를 극복하려 했다.[24] 해협은 약 10kn로 흐르는 매우 강한 조류를 가지고 있었는데, 3시간 간격으로 방향이 바뀌었다.[22] 이순신은 이 독특한 조건을 전력 증강으로 활용할 수 있다는 것을 깨달았다.[23]

임진왜란 이후 강화 협상이 결렬되면서 일본은 재침공을 결정, 전라남도를 격멸하고 충청남도까지 진격하는 작전을 계획했다.[40][41] 조선 수군은 안골포 해전에서 승리했지만, 칠천량 해전에서 대패하여 남은 병력은 대선 12, 3척에 불과했다.

일본군은 남원성 전투와 황석산성 전투에서 승리하고 전주를 점령한 후, 충청도로 진공하려 했다. 육군은 전라남도 남부에서 남진하고, 수군은 연해를 서진하여 명량 해협 방면으로 좁혀오고 있었다.[42]

게이초 2년(1597년) 8월 하순, 도도 다카토라 등은 전라도 남해안을 따라 서진하여 9월 7일 어란포 앞바다에 도착했다. 이순신은 벽파진에서 출격했으나 일본 수군 선봉이 물러나 명량으로 후퇴, 9월 15일 우수영 앞바다로 이동했다.

3. 1. 조선 수군의 전력 재건

칠천량 해전에서 조선 수군이 궤멸적인 타격을 입은 후, 이순신은 삼도수군통제사로 재임명되었으나, 그에게 남은 것은 판옥선 12척과 소수의 병력뿐이었다. 선조는 이순신을 복권하면서도 품계를 낮춰 수군 지휘 체계에 혼란을 야기했고, 이순신은 휘하 장수들과 갈등을 겪기도 했다.[61]이순신은 어려운 상황 속에서도 흩어진 병사들을 모으고 남은 전선을 수습하며 수군 재건에 힘썼다. 회령포에서 10척의 전선을 거두었고, 이후 2척을 추가로 확보하여 총 12척의 전선을 확보했다. 명량 해전을 앞두고 1척이 더 추가되어 최종적으로 13척의 판옥선을 갖추게 되었다.[5]

선조는 수군 폐지를 고려하기도 했으나, 이순신은 "지금 신에게는 아직도 전선 12척이 남아 있나이다. 죽을 힘을 다하여 막아 싸운다면 능히 대적할 수 있사옵니다."라는 장계를 올려 수군 존속의 필요성을 강력히 주장했다.[61]

이순신은 백성들의 자발적인 참여와 지원 속에 수군을 재건하고, 명량 해협을 결전지로 선택했다. 그는 진도 벽파진에서 해남군 우수영으로 진을 옮기며 전투 준비를 마쳤다.[10]

3. 2. 일본 수군의 동향

이순신이 삼도수군통제사(三道水軍統制使)에서 파직된 후, 원균이 이끄는 조선 수군은 칠천량 해전에서 대패하여 제해권을 상실하였다. 이후 이순신이 복귀했지만, 남은 전선은 13척에 불과했다.[61] 일본 수군은 구루시마 미치후사, 도도 다카토라, 와키사카 야스하루 등이 지휘하는 200척의 대함대를 이끌고 명량해협을 통과하여 전라도로 진격, 일본 육군과 합류하려 했다.[41] 이들은 서해 해상권과 전라도를 장악하고, 조선 수군을 격파한 뒤 육군과 함께 한양으로 진격하려 했다.[42]

일본 수군은 칠천량 해전의 승리로 사기가 높아져 이순신의 전력을 과소평가했다. 이순신과의 전투에서 패했던 도도 다카토라 역시 마찬가지였다. 명나라와의 강화 협상이 결렬되면서 재침공을 결정한 일본은 전라남도를 철저히 격멸하고, 충청남도까지 진격하는 작전을 계획했다.[40][41]

게이초 2년(1597년) 8월 하순, 도도 다카토라, 가토 요시아키, 와키사카 야스하루, 구루시마 미치후사 등은 전주 점령 후 함선으로 돌아가 전라도 남해안을 따라 서진, 9월 7일 어란포 앞바다에 도착했다.[51] 이순신은 벽파진에서 출격했으나 일본 수군 선봉이 물러나 명량으로 후퇴, 9월 15일 우수영 앞바다로 이동했다.

4. 전투 과정

이순신은 일본군이 조선군을 얕보고 있다는 점을 이용하여 그들을 울돌목으로 유인하고자 했다. 1597년 10월 16일(음력 9월 7일), 조선 수군은 벽파진 근처에서 일본 수군의 소함대를 격퇴했다. 일본 수군은 조선 수군이 13척뿐임을 알고, 해상의 적 이순신과 조선 수군을 완전히 제거하기로 결심했다.[10]

벽파진에서 우수영으로 본진을 옮긴 다음 날인 10월 25일(음력 9월 16일) 새벽, 어란진에서 출병한 일본 수군 130여 척이 울돌목으로 접근했다. 일본 수군 지휘부는 세키부네 130여 척으로 진영을 짜고 10여 척씩 대열을 맞추며 통과하고 있었다. 이때 조류는 동쪽에서 서쪽으로, 즉 일본 수군의 진격 방향과 일치하는 순방향이었다.[12]

이순신은 보고를 받고 즉시 울돌목으로 향했다. 이미 적선의 선봉 대열이 통과하고 있는 시점이었다. 이순신의 기함은 즉각 포격을 개시하여 세키부네 3-4척을 격침시켰다. 그러나 빽빽하게 명량을 채운 적의 기세에 밀려 조선 수군은 겁을 먹고 뒤로 물러서기 시작했다. 하지만 이순신이 탑승한 기함은 계속 자리를 고수하며 부하들을 독려하며 약 40분가량을 버텼다.[12]

적의 진격이 소강상태가 되자 이순신은 초요기를 올려 뒤로 물러나 있던 김응함과 안위를 진격하도록 명령한 뒤, 그들을 매우 다그쳤다. 두 사람의 배가 적진으로 공격하기 시작하고 안위의 군선으로 일본 수군의 공격이 집중되었다. 격전의 와중에 이순신의 대포와 화공에 맞아 안위의 배를 둘러쌌던 적장선을 포함한 3척의 적선이 녹도만호 송여종과 정응두의 포격으로 바다에 빠졌다.[12]

이 광경을 보고 있던 이순신 기함에 탑승하고 있던 항왜 준사는 "저기 그림무늬 붉은 비단 옷을 입은 자가 바로 적장 마다시(구루시마로 추정)다"라고 알렸다.[12] 이순신은 김돌손을 시켜 즉시 마다시를 끌어올리게 했다. 갈고랑쇠에 낚여 배 위로 끌려 올라온 구루시마 미치후사는 곧바로 토막내어졌으며, 조선 수군의 사기는 급격히 올라갔다. 반면에, 전투 중에 지휘관이 참수되고 토막난 것을 본 일본 수군의 사기는 떨어졌다.[12]

정오 즈음, 조류의 방향이 바뀌기 시작했다. 조류의 방향이 조선 수군에게는 순조(順潮)가 되고 일본 수군에게 역조(逆潮)가 되어, 일본 수군에게 매우 불리한 상황이 조성되었다. 역류가 흐르는 상황에서 군선이 첨저선이었던 일본 수군은 배를 선회하려면 많은 공간이 필요했다. 그러나 좁은 해협에 많은 수의 전선을 끌고 왔던 일본 수군에게 급한 역류가 흐르는 상황에서 배를 운신하며 전열을 정비하는 것은 매우 어려웠다.[12]

이에 1킬로미터가량 떨어져 있던 김억추의 배까지 합세하여 10여 척의 전선이 모두 모인 조선 수군은 당파를 거듭했고, 일본 수군은 조류의 역조(逆潮)와 조선 수군의 당파로 인해 전혀 반격할 수 없었으며, 군선이 많은 것이 오히려 독이 되어 군선끼리 서로 부딪히기 시작하였다. 이때 이미 충무공 이순신에 의해서 설치된 철사를 엮어 만든 약 300kg가량의 철선에 의해 부수적으로 더 많은 일본 군선이 파손되어 침몰하였다는 설이 유력하다.

이러한 혼란 속에서 군감 모리 다카마사는 바다에 빠졌다가 구조되었고 도도 다카토라는 부상을 당했다. 결국 일본 수군은 유시(오후 5시~7시) 무렵, 물살이 느려지고 바람이 일본 수군 쪽으로 부는 것을 이용, 잔존 함대를 이끌고 철수하였다.[12]

4. 1. 울돌목의 지형적 특징과 조류

울돌목은 진도와 화원 반도 사이에 있는 좁은 수로로, 조선의 수로 중에서 조류가 가장 빠른 곳이며 전 세계에서도 5번째로 빠른 곳이다.[62] 수심이 얕아 배가 항해할 수 있는 범위는 좁고, 밀물 때 넓은 남해의 바닷물이 좁은 울돌목으로 한꺼번에 밀려와 서해로 빠져나가면서 양쪽 바닷가와 급경사를 이뤄 물이 쏟아지듯 빠른 조류가 흘렀다. 울돌목의 또 다른 특징은 수십 개의 크고 작은 암초가 솟아 있어, 급조류로 흐르던 물살이 암초에 부딪혀 방향을 잡지 못하고 소용돌이치게 된다는 점이다.[63]이순신은 이러한 울돌목의 지형적 특징을 활용하여 일본군을 명량 해협으로 유인하기로 결정했다.[21] 명량 해협은 약 10 노트로 흐르는 매우 강한 조류를 가지고 있었는데, 3시간 간격으로 방향이 바뀌었다.[22] 이순신은 이 독특한 조건을 전력 증강으로 활용할 수 있다는 것을 깨달았다.[23] 해협의 좁은 너비는 수적으로 우세한 적 함대가 조선 함대를 측면 공격하는 것을 막아주며,[24] 거친 조류는 일본군이 효과적으로 기동하는 것을 방해하여 소규모 그룹으로 공격하게 하고, 조선 함선에 접근하기 어렵게 만들었다. 더욱이 조류가 바뀌면 조류의 흐름이 효과적으로 일본군을 이순신 함대에서 밀어내고, 그 추진력을 활용하여 반격의 효과를 높일 수 있었다.[25]

4. 2. 전투의 시작

1597년 10월 26일(음력 9월 16일) 새벽, 어란포에서 출병한 일본 수군 130여 척이 울돌목에 접근했다. 일본 수군은 세키부네 130여 척으로 진영을 짜고 10여 척씩 대열을 맞추며 해협을 통과하려 했다. 이때 조류는 일본 수군의 진격 방향과 일치하는 순방향이었다.[12]이순신은 보고를 받고 즉시 울돌목으로 향했다. 이미 적선의 선봉 대열이 통과하고 있는 시점이었다. 이순신 함선의 즉각적인 포격으로 세키부네 3-4척이 격침되며 전투가 시작되었다.[12] 그러나 빽빽하게 명량을 채운 적의 기세에 밀려 조선 수군은 겁을 먹고 뒤로 물러서기 시작했다. 하지만 이순신이 탑승한 기함은 계속 자리를 고수하며 부하들을 독려하며 약 40분가량을 버텼다.

적의 진격이 소강상태가 되자 이순신은 초요기를 올려 뒤로 물러나 있던 김응함과 안위를 진격하도록 명령한 뒤, 그들을 매우 다그쳤다. 두 사람의 배가 적진으로 공격하기 시작하고 안위의 군선으로 일본 수군의 공격이 집중되었다. 격전의 와중에 이순신의 대포와 화공에 맞아 안위의 배를 둘러쌌던 적장선을 포함한 3척의 적선이 녹도만호 송여종과 정응두의 포격으로 바다에 빠졌다.

이 광경을 보고 있던 이순신 기함에 탑승하고 있던 항왜 준사는 "저기 그림무늬 붉은 비단 옷을 입은 자가 바로 적장 마다시(구루시마로 추정)다"라고 알렸다.[12] 이순신은 김돌손을 시켜 즉시 마다시를 끌어올리게 했다. 갈고랑쇠에 낚여 배 위로 끌려 올라온 구루시마 미치후사는 곧바로 토막내어졌으며, 조선 수군의 사기는 급격히 올라갔다. 반면에, 전투 중에 지휘관이 참수되고 토막난 것을 본 일본 수군의 사기는 떨어졌다.[12]

정오 즈음, 조류의 방향이 바뀌기 시작했다. 조류의 방향이 조선 수군에게는 순조(順潮)가 되고 일본 수군에게 역조(逆潮)가 되어, 일본 수군에게 매우 불리한 상황이 조성되었다. 역류가 흐르는 상황에서 군선이 첨저선이었던 일본 수군은 배를 선회하려면 많은 공간이 필요했다. 그러나 좁은 해협에 많은 수의 전선을 끌고 왔던 일본 수군에게 급한 역류가 흐르는 상황에서 배를 운신하며 전열을 정비하는 것은 매우 어려웠다.

이에 1킬로미터가량 떨어져 있던 김억추의 배까지 합세하여 10여 척의 전선이 모두 모인 조선 수군은 당파를 거듭했고, 일본 수군은 조류의 역조(逆潮)와 조선 수군의 당파로 인해 전혀 반격할 수 없었으며, 군선이 많은 것이 오히려 독이 되어 군선끼리 서로 부딪히기 시작하였다. 이때 이미 충무공 이순신에 의해서 설치된 철사를 엮어 만든 약 300kg가량의 철선에 의해 부수적으로 더 많은 일본 군선이 파손되어 침몰하였다.

이러한 혼란 속에서 군감 모리 다카마사는 바다에 빠졌다가 구조되었고 도도 다카토라는 부상을 당했다. 결국 일본 수군은 유시(오후 5시~7시) 무렵, 물살이 느려지고 바람이 일본 수군 쪽으로 부는 것을 이용, 잔존 함대를 이끌고 철수하였다.

4. 3. 구루시마 미치후사의 전사

구루시마 미치후사가 이끄는 일본 수군 선봉대는 명량 해전에서 조선 수군에 맞서 싸웠다. 그러나 전투 초반, 이순신 장군이 탄 기함의 분전과 조선 수군의 맹렬한 공격에 밀려 고전을 면치 못했다. 특히, 이순신 장군의 기함에 타고 있던 항왜 준사는 붉은 비단 옷을 입은 일본군 장수를 지목했고, 이순신은 즉시 그를 끌어올리도록 명했다. 끌려 올라온 적장은 바로 구루시마 미치후사였으며, 그는 곧바로 참수되어 토막나는 처참한 최후를 맞았다.[62]구루시마 미치후사의 전사는 일본 수군에게 큰 충격을 주었다. 전투 중에 지휘관을 잃은 일본 수군은 사기가 급격히 저하되었다. 반면, 조선 수군은 적장의 죽음에 사기가 크게 올랐다.

정오가 지나면서 조류의 방향이 바뀌어, 조선 수군에게 유리하고 일본 수군에게 불리한 상황이 조성되었다. 좁은 해협에서 많은 수의 군선을 운용하던 일본 수군은 역류로 인해 제대로 전열을 정비하기 어려웠고, 조선 수군의 공격에 효과적으로 대응하지 못했다.

4. 4. 조류의 변화와 전세 역전

정오 즈음, 조류의 방향이 바뀌면서 상황이 조선 수군에게 유리하게 전개되기 시작했다. 조류가 조선 수군에게는 순조(順潮)가 되고, 일본 수군에게는 역조(逆潮)가 되면서 일본 수군은 불리한 상황에 놓였다. 첨저선 형태의 일본 군선은 회전하려면 넓은 공간이 필요했는데, 좁은 해협에 많은 수의 전선을 이끌고 온 일본 수군은 급격한 역류 속에서 전열을 정비하기 어려웠다.[62]이때, 1킬로미터 가량 떨어져 있던 전라우수사 김억추의 배까지 합세하여 10여 척의 조선 전선이 모두 모여 일본 수군을 공격했다. 일본 수군은 조류의 역조(逆潮)와 조선 수군의 공격에 제대로 반격하지 못하고, 오히려 군선끼리 부딪히는 상황이 발생했다. 또한, 이순신이 설치한 철선에 의해 더 많은 일본 군선이 파손되어 침몰하였다는 설이 유력하다. 이러한 혼란 속에서 일본군 지휘관 모리 다카마사는 바다에 빠졌다가 구조되었고, 도도 다카토라는 부상을 당했다.[12]

결국, 일본 수군은 큰 피해를 보고 오후 5시에서 7시경 물살이 느려지고 바람이 일본 수군 쪽으로 부는 것을 이용하여 퇴각하였다. 이 해전에서 조선 수군의 승리는 이순신 장군의 뛰어난 지휘 능력과 불리한 상황에서도 굴하지 않는 결단력을 보여주는 사례로 평가받는다.

4. 5. 철쇄 전술 논란

명량 해전에서 충무공 이순신이 철쇄(철사를 엮은 쇠줄)를 사용했는지에 대한 논란이 있다.김억추가 자신의 행적을 기록한 《현무공실기》에는 "철쇄와 철구로 적선을 깨뜨렸다"는 기록이 있고,[37] 20세기 초 일본 연구 문헌에도 철쇄에 의해 파괴된 일본 함선이 많았다는 언급이 있다. 이러한 기록들을 근거로 이순신이 철쇄를 사용하여 일본 수군의 수적 우위를 약화시켰다는 주장이 제기되었다.

하지만, 이순신의 난중일기에는 철쇄 사용에 대한 언급이 없다.[26] 또한, 명량 해협은 진도와 화원반도 사이의 해협으로, 조류가 빠르고 큰 소용돌이가 이는 곳이다. 당시 조선 수군은 전력상 열세였기 때문에 일본 수군과의 정면 대결을 피하고 명량의 지리적 이점을 활용했을 가능성이 크다.

5. 결과 및 영향

정유재란 당시 일본 수군은 남해안 대부분의 해상권을 장악하고 있었고,[67] 일본 육군은 남원 전투와 전주성을 함락시키며 전라도를 점령한 후 충청도 직산까지 진격한 상황이었다. 일본 육군과 수군은 수륙병진을 통해 한양을 공격하려 했으나, 명량 해전으로 인해 이 계획은 완전히 무산되었다.[42]

실제 전투에 참여한 일본 수군의 전선 330여 척 중 30여 척(31~33)이 초전에 격침되었고,[64] 철선과 해류에 휩싸여 침몰하거나 거의 대파한 함선까지 포함하면 320여 척에 달했다. 반면 조선군의 전선은 단 한 척도 격침되지 않았다. 다만, 순천감목관 김탁과 이순신의 종 계생이 전사[65]하였고, 안위의 전함 격군 일고여덟 명이 물에 빠져 죽은 것[66]을 통해 조선군 전사자 수를 유추해볼 수 있다.

이후 일본군은 남해안 일대에 왜성을 쌓고 농성전에 들어갔으며, 정유재란은 조명 연합군이 일본군을 공격하는 공성전 양상으로 바뀌었다. 칠천량 해전 패배 이후 조선 수군은 큰 타격을 입었지만, 이순신이 다시 삼도수군통제사로 임명되어 전력을 재정비했다. 명량 해전의 승리로 조선 수군은 재기할 수 있었고, 1598년 초에는 명나라 수군도 합류했다.[30]

일본 해군은 명량 해전에서 최소 30척의 전투함이 파괴되고,[10] 지휘관 구루시마 미치유키가 전사했으며, 도도 다카토라가 부상을 입는 등 큰 피해를 입었다.[4][12] 일본 해군은 조선 서해안에 대한 소규모 침략을 계속했지만, 결국 남해안 점령지를 통합하기 위해 철수했다. 복수를 위해 일본군은 1597년 11월 23일(음력 10월 14일) 이순신의 거주지인 아산을 공격하여 마을을 불태우고 이순신의 막내아들 이면을 살해했다.[10]

대부분의 일본 역사가들은 이 전투를 조선의 결정적인 승리로 평가하고 있다.[35][36] 명량 해전은 조선 역사상 최대의 조선 수군 승리 해전이다. 승리 후에도 조선 수군은 여전히 일본 수군보다 열세였기 때문에 이순신은 함대를 재보급하고 기동 방어를 위한 공간을 확보하기 위해 철수했다. 칠천량 해전에서의 패배 이후 숨어 지내던 많은 생존 선박과 수병들이 승전 소식을 듣고 이순신 함대에 합류했다.[13]

조선왕조실록에 따르면, 이순신은 칠천량 해전의 참사 이후 작은 승리를 거두어 일본의 기세를 꺾고 황해 진입을 막을 수 있었다고 보고했다.[30] 이 승리로 1598년 초 중국 수군도 이순신과 합류할 수 있게 되었다. 명량 해전의 승리는 명나라가 주요 항구의 경비를 완화하고 조선 수군을 지원하기 위해 함대를 파견할 수 있도록 설득했다.

한편, 명량 해전 다음 날 일본 수군은 조선 수군의 근거지였던 우수영을 공격하고, 맞은편의 진도를 공략했다. 나아가 명량 해협을 돌파하여 전라도 서남안(현재의 전라남도 서안 지역)에 진출하여, 육군에 호응하는 형태로 제압해 나갔고, 강항이나 정희득 등 많은 포로를 얻었다.[52]

일본군이 떠난 후 명량 해협에는 10월 8일이 되어서야 조선 수군이 귀환했지만, 우수영은 이미 일본군에 의해 파괴된 후였다.[41] 이순신은 근거지를 고금도(완도군 고금면)로 옮겨 조선 수군의 재건을 도모했지만, 적극적인 작전 행동은 1년 이상 후인 순천 왜교성 전투 이후에나 실시하게 된다.

5. 1. 조선 수군의 승리 요인

이순신은 울돌목의 지형적 이점과 조류 변화를 이용한 뛰어난 전략을 펼쳤다. 판옥선을 앞세우고 백성들의 피난선을 뒤에 배치하여 더 많은 배가 있는 것처럼 위장하는 전술도 활용했다.[68][69][70]조선 수군은 함포전을 통해 백병전 위주의 일본 수군에 효과적으로 대응했다. 신기전, 비격진천뢰, 대장군전 등 다양한 화포를 활용했으며, 일본 수군보다 함포 적재량과 숙련도에서 우위를 점했다. 또한, 판옥선의 견고함을 활용해 일본 전선을 부수는 당파전술(충각전술)도 구사했다.[72]

판옥선은 바닥이 평평한 평저선으로, 일본 수군의 첨저선인 아타케부네보다 선회 기동에 유리하고 흘수선이 낮아 안정적이었다. 또한, 넓은 면적으로 화포 발사 반동을 잘 흡수했으며, 소나무 판자와 나무못을 사용하여 일본 전선보다 견고했다. 판옥 구조는 화포 사거리를 늘리고, 노꾼과 사부를 보호하는 역할을 했다.[73]

이순신은 명량 해협의 좁은 폭과 강한 조류를 활용하여 수적 열세를 극복했다. 조류의 방향이 바뀌는 것을 이용하여 일본군을 효과적으로 밀어내고 공격했다.[21][10][22][23][24][25]

명량 해전의 승리는 조선 수군이 칠천량 해전의 패배를 딛고 재기하는 발판을 마련했으며, 명나라 수군이 조선을 지원하는 계기가 되었다.[13][30]

하지만, 현대 한국에서는 이 전투를 "명량대첩"이라 부르며 일본 수군의 피해를 과장하는 경향이 있다. 실제로는 조선 수군이 일본 수군의 중형선 30척에 피해를 입히고 퇴각했으며, 일본 수군은 이후 해당 해역을 소탕하고 예정대로 후퇴했다.[55]

5. 2. 정유재란의 전환점

명량 해전은 정유재란의 흐름을 바꾼 결정적인 전투였다. 이 해전에서 조선 수군은 일본 수군의 서해 진출을 막아내는데 성공했다.[64] 당시 일본 수군은 남해안 대부분의 해상권을 장악하고 있었고,[67] 일본 육군은 남원 전투와 전주성을 함락시키며 전라도를 점령한 후 충청도 직산까지 진격한 상황이었다. 일본 육군과 수군은 함께 한양을 공격하려 했으나, 명량 해전의 결과로 이 계획은 완전히 무산되었다.[42]이후 일본군은 남해안 일대에 왜성을 쌓고 방어전에 돌입했다. 정유재란은 조명 연합군이 일본군을 공격하는 공성전 양상으로 바뀌었다. 칠천량 해전 패배 이후, 조선 수군은 큰 타격을 입었지만, 이순신이 다시 삼도수군통제사로 임명되어 전력을 재정비했다. 명량 해전의 승리로 조선 수군은 재기할 수 있었고, 1598년 초에는 명나라 수군도 합류할 수 있게 되었다.[30]

일본 해군은 명량 해전에서 큰 피해를 입었다.[12] 최소 30척의 전투함이 파괴되었고,[10] 지휘관 구루시마 미치유키가 전사했으며, 도도 다카토라가 부상을 입는 등 많은 사상자가 발생했다.[4] 일본 해군은 조선 서해안에 대한 소규모 침략을 계속했지만, 결국 남해안 점령지를 통합하기 위해 철수했다.

대부분의 일본 역사가들은 이 전투를 조선의 결정적인 승리로 평가하고 있다.[35][36]

5. 3. 역사적 평가와 교훈

명량 해전은 한국 역사에서 중요한 의미를 가지는 해전으로, 이순신 장군의 뛰어난 전략과 조선 수군의 용맹함을 보여주는 대표적인 사례이다. 특히 칠천량 해전에서의 패배 이후, 조선 수군이 재기할 수 있는 발판을 마련했다는 점에서 그 의의가 크다.[13]조선왕조실록에 따르면, 이순신은 명량 해전의 승리를 통해 일본군의 사기를 꺾고 황해 진출을 막을 수 있었다고 보고했다.[30] 이 승리는 1598년 초, 명나라 수군이 이순신과 합류하는 계기가 되었으며, 명나라는 명량 해전의 승리로 인해 주요 항구의 경비를 완화하고 조선 수군을 지원할 수 있게 되었다.[30]

명량 해전은 명량 해협의 좁은 폭과 빠른 조류를 이용한 이순신의 뛰어난 전술이 돋보이는 전투였다. 이순신은 조류의 변화를 예측하고 활용하여 수적으로 우세한 일본 함대를 효과적으로 격파했다.[23][24][25]

하지만, 명량 해전에 대한 평가는 한국과 일본에서 다소 차이를 보인다. 한국에서는 명량 해전을 "명량대첩"이라 부르며 일본에 대승을 거둔 해전으로 인식하는 반면, 일본에서는 조선 수군이 전투 후 퇴각했다는 점을 들어 일본 해군의 전략적 승리라고 주장하기도 한다.[31] 그러나 일본 제국 시대에 출판된 책들과 현대 일본 역사학계에서는 대체로 명량 해전을 한국의 결정적인 승리로 평가하고 있다.[32][33][34][35][36]

특히 현대 한국에서는 명량 해전의 전과를 과장하는 경향이 있는데, 예를 들어 일본 수군의 피해를 "침몰 31척, 대파 92척, 8000~9000명 전사" 등으로 주장하는 경우가 있다. 그러나 실제 일본 수군의 병력 규모와 난중일기의 기록 등을 고려할 때, 이러한 주장은 과장된 측면이 있다.[55]

명량 해전과 관련된 현대 한국과 일본의 주장은 아래와 같이 비교할 수 있다.

| 구분 | 현대 한국에서의 일부 주장 | 주장에 대한 반론 |

|---|---|---|

| 참전 병력 | 일본군 330척 vs 조선 수군 12척 | 일본 측 배는 수십 척, 조선 측 대형선은 12~14척 |

| 피해 규모 | 일본군 31척 침몰, 92척 대파, 8000명 전사 | 일본 측 피해는 선봉 배 몇 척 침몰, 수십 명 전사 가능성. 조선 측도 전복 및 익사자 발생 |

| 결과 및 영향 | 일본군 큰 타격, 한반도 서진 저지, 보급 문제 발생 | 일본군 전라북도 서안 진출, 보급 문제 없었음. 작전 계획대로 연안부 철수 |

그럼에도 불구하고, 명량 해전은 이순신 장군의 탁월한 지도력과 조선 수군의 용기를 보여주는 전투이며, 한국 역사에서 중요한 위치를 차지하고 있다는 사실은 변함이 없다.

6. 논쟁점

명량 해전에는 여러 논쟁점이 존재한다.

일본 수군의 참전 병력 규모에 대해서는 다양한 기록이 존재한다. 이순신의 《난중일기》에는 133척[74] 또는 130여 척[74]으로 기록되어 있으나, 간행 과정에서 330척으로 잘못 기록되기도 했다.[74] 유득공의 《이충무전서》에는 333척, 《난중잡록》, 《이충무공전서》[75], 《연려실기술》에는 500~600척으로 기록되어 있다. 일본 측 기록에 따르면, 도도 다카토라, 가토 요시아키, 와키사카 야스하루, 구루시마 미치후사 등 전라도 공격에 참여한 좌군 소속 일본 수군과 하치스카 이에마사, 나카가와 히데나리 등 육군 소속 병력도 해전에 참여했을 가능성이 제기된다. 게이초 2년(1597년) 8월 하순, 이들은 전주 점령 후 함선을 이용해 전라도 남해안을 따라 서진, 9월 7일 어란포 앞바다에서 조선 수군과 대치했으나 전투는 없었다. 9월 16일, 도도 다카토라 등은 세키부네 수십 척(조선 측 기록 130여 척[44])을 이끌고 명량으로 향했고, 조선 수군은 판옥선 12, 3척(피난민 배 100척[45] 포함[46])으로 맞섰다.

김억추의 《현무공실기》에는 이순신이 철쇄(쇠사슬)와 철구(鐵鉤)를 이용해 적선을 격파했다는 기록이 있다.[37] 20세기 초 일본 연구 문헌에도 철쇄로 인해 파괴된 일본 함선이 많았다는 기록이 있다. 물속에 철쇄를 설치하여 일본 수군을 기다렸다가, 일본 함선들이 철쇄에 걸려 서로 부딪혀 부서지자 화포 공격으로 섬멸했다는 것이다.[37] 이순신이 구루시마 미치후사를 죽이고, 도도 다카토라 등 후속 함선들이 철쇄에 당해 큰 피해를 입었다는 주장도 있다.

하지만 이순신의 《난중일기》에는 철쇄 사용 기록이 없다.[26]

6. 1. 일본군 참전 병력 규모 논란

명량 해전에 참전한 일본 수군의 병력 규모에 대해서는 여러 주장이 존재한다.- 이순신이 작성한 《난중일기》에는 133척[74] 또는 130여 척[74]으로 기록되어 있다. 하지만 《난중일기》를 엮은 간행관은 330척으로 잘못 기록했다.[74]

- 유득공의 《이충무전서》에는 333척으로 기록되어 있다.

- 《난중잡록》에서는 수백 척, 《이충무공전서》[75]와 《연려실기술》에서는 500~600척으로 기록되어 있다.

일본 측 기록에 따르면, 전라도를 공격한 좌군 소속 일본 수군의 총병력은 도도 다카토라(2,800명), 가토 요시아키(2,400명), 와키사카 야스하루(1,200명), 구루시마 미치후사(600명), 간 미치나가(200명) 등이었다. 하치스카 이에마사, 나카가와 히데나리 등도 전라도 지역에서 함선을 움직였다는 기록이 있어, 육군 소속 병력도 해전에 참여했을 가능성이 있다.

게이초 2년(1597년) 8월 하순, 도도 다카토라, 가토 요시아키, 와키사카 야스하루, 구루시마 미치후사, 스가 타츠나가와 모리 다카마사는 전주 점령 후 함선으로 돌아가 전라도 남해안을 따라 서진했다. 이들은 9월 7일 어란포 앞바다에 도착했고, 벽파진에 있던 이순신의 조선 수군과 대치했으나 전투는 벌어지지 않았다.

도도 다카토라 등은 9월 16일, 세키부네(중형 배) 수십 척(조선 측 기록으로는 130여 척[44])을 이끌고 명량으로 향했다. 조선 수군은 판옥선 12, 3척(피난민 배 100척[45]이 있었다[46]고 한다.)으로 맞섰다.

6. 2. 철쇄 사용 여부 논란

이순신이 철쇄(철사를 엮은 쇠줄)를 전투에 사용했다는 주장이 있다. 이 쇠사슬은 당시 전라우수사 김억추가 자신의 행적을 기록한 《현무공실기》에 "철쇄(鐵鎖) 즉 쇠사슬과 철구(鐵鉤)로 적선을 깨뜨렸다"는 기록에서 유래한다.[37] 20세기 초 일본 연구 문헌에서도 명량 해전에서 10여 척만 도망했으며, 조선 해군 함포에 침몰한 함선보다 해류와 철쇄(철사를 엮은 쇠줄)에 의해 파괴된 함선이 더 많았다는 기록이 있다.물속 철쇄(철사를 엮은 쇠줄)는 지금의 진도대교가 있는 폭이 가장 좁은 자리에 걸었고, 양쪽에 막대를 박아 쇠줄을 물속에 잠기게 숨겨놓은 뒤 일본 수군을 기다렸다는 것이다. 1597년 10월 25일(음력 9월 16일) 오전 11시경, 어란진에서 출발한 333척의 일본 수군은 물살을 타고 빠른 속도로 울돌목에 들어섰고, 물속 철쇄에 걸려 차곡차곡 쌓이며 서로 부딪혀 부서졌다. 오후 1시경 물길이 멈추자 일본 수군은 좁은 수로에 갇혀 혼란에 빠졌고, 이때 이순신의 전선들이 전진하며 각종 화포를 퍼부었다. 다시 썰물이 되면서 물길이 바뀌자 조선 수군이 일본 수군을 섬멸했다는 것이다.[37]

물살의 방향이 바뀌어도 왜군은 물러가지 않고 조선 함대가 궤멸될 때까지 공격했을 것이나, 이순신은 진도대교 아래에서 마다시를 죽였고 마다시 선단을 대신해서 공격하려 했던 도도 다카도라 등 뒤따르던 왜선단은 패전한 마다시의 선단이 불이 붙은 채 떠내려 오는 것을 모르고 13척을 공격하려다 철쇄가 깔린 해류에 당해 거의 전멸에 가까운 피해를 입었을 것이라는 주장도 있다.

하지만 이순신의 난중일기에는 철쇄를 사용했다는 기록이 없다.[26]

7. 기타

난중일기에는 구루시마 미치후사(來島通總)가 마다시(馬多時)로 기록되어 있다. 구루시마 미치후사는 일본 해적 가문 출신으로, 당포 해전에서 이순신의 함대와 맞서 싸우다 전사한 구루시마 미치유키(來島通之)의 동생이다.[56] 일본 측 기록에는 전사자로 "스게노 또시로 마사카게"라는 이름이 있어, 마다시가 이 인물을 가리킨다는 설도 있다.[57] "마다시"의 한국어 발음은 Matashi이며, 또시는 같은 음이라고 한다.[58] "스게노"는 오기이며, 실제로는 아와지 수군을 이끈 다이묘 스게 히다리에몬(스게 타츠나가)의 아들 "스게 또시로(스게 마사카게)"를 말한다.

2012년 9월, 이순신의 부하였던 오익창의 사호집이 발굴되었다. 사호집에는 "이순신 장군을 힘을 모아 돕는다면 살 것이요, 죽더라도 나라에 충성했다는 명분은 남을 것이다."라며 피난길에 나선 사대부들을 설득해 식량과 옷을 조달하게 한 것도 승리의 밑바탕이 되었다고 적혀있다. 또한 "사대부들의 솜이불 백여 채를 걷어다가 물에 담가 적신 뒤 12척의 배에 걸었더니, 왜군의 조총 탄환이 그것을 뚫지 못했다"고 기록되어 있다.[76] 노승석 여해고전연구소장은 난중일기와 사호집을 완역하면서 "다른 부하들의 문집보다 사호공의 문집이 더 구체적이고 상세해서 12척의 배를 가지고 어떻게 싸웠는가를 알 수 있는 자료"라고 평가했다.[76]

7. 1. 마다시 (구루시마 미치후사)

《난중일기》에는 마다시(馬多時)로 기록되어 있으나, 본명은 구루시마 미치후사(來島通總)이다. 구루시마 미치후사는 일본의 해적 가문 출신으로, 당포 해전에서 이순신의 함대와 맞서 싸우다 전사한 구루시마 미치유키(來島通之)의 동생으로 알려져 있다.[56]《난중일기》에 나오는 "마다시"는 이 해전에서 전사한 다이묘 구루시마 미치후사로 여겨지는 경우가 많다. 그러나 일본 측 기록에는 전사자로 "스게노 또시로 마사카게"라는 이름이 있어, 마다시가 이 인물을 가리킨다는 설도 있다.[57] "마다시"의 한국어 발음은 Matashi이며, 또시는 같은 음이라고 한다.[58] "스게노"는 오기이며, 실제로는 아와지 수군을 이끈 다이묘 스게 히다리에몬(스게 타츠나가)의 아들 "스게 또시로(스게 마사카게)"를 말한다.

7. 2. 오익창의 사호집

2012년 9월, 이순신의 부하였던 오익창의 사호집이 발굴되었다. 사호집에는 "이순신 장군을 힘을 모아 돕는다면 살 것이요, 죽더라도 나라에 충성했다는 명분은 남을 것이다."라며 피난길에 나선 사대부들을 설득해 식량과 옷을 조달하게 한 것도 승리의 밑바탕이 되었다고 적혀있다. 또한 "사대부들의 솜이불 백여 채를 걷어다가 물에 담가 적신 뒤 12척의 배에 걸었더니, 왜군의 조총 탄환이 그것을 뚫지 못했다"고 기록되어 있다.[76] 노승석 여해고전연구소장은 난중일기와 사호집을 완역하면서 "다른 부하들의 문집보다 사호공의 문집이 더 구체적이고 상세해서 12척의 배를 가지고 어떻게 싸웠는가를 알 수 있는 자료"라고 평가했다.[76]8. 관련 작품

- 명량 - 명량 해전을 소재로 한 2014년 대한민국 영화. 원제는 《명량》이다.

참조

[1]

웹사이트

来島村上氏と文禄・慶長の役

https://matsuyama-u-[...]

松山大学論集

[2]

웹사이트

藤堂 高虎

http://mozubooks.com[...]

[3]

서적

李忠武公全書

朝鮮硏究會

1917

[4]

웹사이트

명량해전 당일 이순신의 일기

https://m.blog.naver[...]

2022-10-08

[5]

서적

The Imjin War: Japan's sixteenth-century invasion of Korea and attempt to conquer China

Institute of East Asian Studies, University of California

[6]

서적

Samurai Invasion: Japan's Korean War

Cassell & Co.

[7]

서적

亂中日記草 ; 壬辰狀草

朝鮮總督府

1935

[8]

서적

The East Asian War, 1592–1598 ; International relations, violence, and memory

Routledge Press

[9]

웹사이트

三十一年2月11日

https://zh.wikisourc[...]

宣祖實錄

2022-08-23

[10]

서적

Nanjung ilgi: War Diary of Admiral Yi Sun-Sin

Yonsei University Press

[11]

서적

Imjin Changch'o: Admiral Yi Sun-Sin's Memorials to Court

Yonsei University Press

[12]

웹사이트

藤堂家覺書

https://dl.ndl.go.jp[...]

2022-08-23

[13]

문서

Nanjung ilgi

1597-09-17/1597-10-02

[14]

서적

Samurai Invasion: Japan's Korean War

Cassell & Co.

[15]

서적

Samurai Invasion: Japan's Korean War

Cassell & Co.

[16]

서적

The Book of Corrections: Reflections on the National Crisis During the Japanese Invasion of Korea, 1592–1598

Institute of East Asian Studies, University of California

[17]

서적

The Samurai Invasion of Korea 1592–98

Osprey Publishing

[18]

서적

Samurai Invasion: Japan's Korean War

Cassell & Co.

[19]

서적

Imjin Changch'o

[20]

서적

Imjin Changch'o

[21]

서적

Admiral Yi Sun-Shin and his Turtleboat Armada

The Hanjin Publishing Company

[22]

서적

Samurai Invasion: Japan's Korean War

Cassell & Co.

[23]

간행물

Legendary Admiral

The Quarterly Journal of Military History

[24]

간행물

Legendary Admiral

The Quarterly Journal of Military History

[25]

서적

Samurai Invasion: Japan's Korean War

Cassell & Co.

[26]

웹사이트

乱中日記草・壬辰状草

https://dl.ndl.go.jp[...]

2022-08-22

[27]

웹사이트

亂中日記

http://www.choongmoo[...]

2016-02-23

[28]

서적

난중잡록

[29]

서적

燃藜室記述

[30]

웹사이트

三十年11月10日

https://zh.wikisourc[...]

宣祖實錄

2022-08-23

[31]

웹사이트

鳴梁海戦に関する文献総覧:海戦の実相を求めて

https://ipu.repo.nii[...]

[32]

서적

李忠武公全書

朝鮮硏究會

1917

[33]

서적

亂中日記草 ; 壬辰狀草

朝鮮總督府

1935

[34]

웹사이트

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp[...]

[35]

서적

智将李舜臣龍と伝説

叢文社

2008-09

[36]

서적

李舜臣と秀吉 : 文禄・慶長の海戦

誠文堂新光社

1983-07

[37]

웹사이트

Admiral Yi Sun-sin – A Korean Hero: The Battle of Myongnyang, A Maritime Miracle

http://www.koreanher[...]

2010-08-17

[38]

문서

朝鮮役陣立表

大阪城天守閣蔵

1597

[39]

서적

日本戦史 朝鮮役

[40]

문서

立花家文書

1597-02-21

[41]

문서

高山公実録

1597-08-21

[42]

문서

中川家文書

1597-08-26

[43]

문서

乱中日記, 懲毖録

[44]

문서

乱中日記

[45]

문서

毛利高棟文書

[46]

문서

李忠武公全書

[47]

문서

乱中日記, 李忠武公全書

[48]

서적

日本戦史 朝鮮役

[49]

문서

乱中日記

[50]

문서

高山公実録

[51]

문서

毛利高棟文書

[52]

문서

看羊録

1597-09-23

[53]

서적

征韓録

https://dl.ndl.go.jp[...]

[54]

웹사이트

藤堂家覺書

https://dl.ndl.go.jp[...]

史籍集覧

2022-08-23

[55]

문서

毛利高政

[56]

문서

中川秀政

[57]

문서

両国壬辰実記

[58]

문서

懲毖録

[59]

문서

간양록

[60]

문서

고산공실록

[61]

뉴스

[장상현의 재미있는 고사성어] 제75강 명량대첩(鳴梁大捷)

http://m.joongdo.co.[...]

중도일보

2021-06-15

[62]

서적

난중일기

[63]

문서

진도대교

[64]

서적

이순신과 임진왜란4

이순신역사연구회

2006

[65]

서적

이순신, 신은 이미 준비를 마치었나이다

2012

[66]

서적

난중일기

[67]

문서

이순신의 파직과 조선 수군의 칠천량 해전 패배

[68]

뉴스

역사에 기록된 명량해전의 전말

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2014-08-04

[69]

서적

연려실기술

[70]

서적

백사집

[71]

문서

개전 초기에 대장선이 적선의 진격을 어떻게 막았는지는 사료가 부족하여 철쇄 사용설 등 기타 항목에서처럼 아직 연구중이다.

[72]

웹사이트

해전전술관

http://www.yi-sunsin[...]

경남도청 광관진흥과

2014-08-21

[73]

웹사이트

조선의 주력함 '판옥선'

http://www.kofst.or.[...]

한국과학기술단체총연합회

2014-08-21

[74]

뉴스

명량(鳴梁)의 진실과 오해

http://daily.hankook[...]

데일리한국

[75]

서적

이충무공전서 9권 부록1. 행장, 이분

[76]

뉴스

명량해전 대승의 비결은?‥사대부 희생 빛나

http://imnews.imbc.c[...]

mbc뉴스

2012-09-19

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

서울에서 표심 잡기 나선 대선후보들…오후 집중 유세도

‘마지막 이순신’ 김윤석의 노량이 온다…“해전 장면만 100분”

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com