허헌

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

허헌은 일제강점기 독립운동가들을 변호한 '3대 민족 인권 변호사'로, 3·1 운동 당시 항일 변론을 펼치며 이름을 알렸다. 보성전문학교 교장, 동아일보 사장 직무대행 등을 역임하며 사회 활동을 했다. 해방 후에는 건국준비위원회 부위원장과 조선인민공화국 수상으로 활동했으며, 남북협상 이후 북한으로 건너가 최고인민회의 의장 등을 지냈다. 1951년 청천강에서 익사했으며, 딸 허정숙은 사회주의 운동가로 활동했다. 그는 사회주의 성향의 진보적 민족주의자로 평가받았으며, 해방 정국에서 임시정부 법통론을 비판하기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 민주주의민족전선 의장 - 박헌영

박헌영은 일제강점기 사회주의 운동가이자 독립운동가, 정치인으로, 조선공산당 창당에 참여하고 해방 후 조선공산당 재건에 중추적인 역할을 담당했으나, 한국 전쟁 이후 김일성 정권에 의해 처형되어 그의 생애와 활동은 논란과 재평가의 대상이 되고 있다. - 민주주의민족전선 의장 - 여운형

여운형은 일제강점기와 해방 직후 한국의 독립운동가이자 정치인으로, 독립운동 단체 활동, 임시정부 참여, 좌우합작을 통한 통일 노력으로 알려졌으나 해방 후 암살당했고 그의 삶과 죽음은 친일 논란과 암살 배후에 대한 논쟁을 낳고 있다. - 최고인민회의 의장 - 백남운

백남운은 일제강점기 경제학자이자 역사학자이며 마르크스주의 유물사관에 입각해 한국사를 연구하고 광복 후 좌익 정치인으로 활동하다 월북하여 조선민주주의인민공화국 정권 수립에 참여한 정치인이다. - 최고인민회의 의장 - 최태복

최태복은 1930년 평안남도 남포 출생으로, 김책공업대학 학장, 교육위원회 위원장 등을 역임하고 당 총비서, 최고인민회의 의장을 거쳐 2024년 사망한 북한의 정치인이다. - 민주주의민족전선 관련자 - 박헌영

박헌영은 일제강점기 사회주의 운동가이자 독립운동가, 정치인으로, 조선공산당 창당에 참여하고 해방 후 조선공산당 재건에 중추적인 역할을 담당했으나, 한국 전쟁 이후 김일성 정권에 의해 처형되어 그의 생애와 활동은 논란과 재평가의 대상이 되고 있다. - 민주주의민족전선 관련자 - 여운형

여운형은 일제강점기와 해방 직후 한국의 독립운동가이자 정치인으로, 독립운동 단체 활동, 임시정부 참여, 좌우합작을 통한 통일 노력으로 알려졌으나 해방 후 암살당했고 그의 삶과 죽음은 친일 논란과 암살 배후에 대한 논쟁을 낳고 있다.

| 허헌 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 허헌 |

| 한자 표기 | 許憲 |

| 로마자 표기 | Heo Heon |

| 한국어 표기 | 허헌 |

| 출생일 | 1885년 7월 22일 |

| 출생지 | 대한제국 |

| 사망일 | 1951년 8월 16일 |

| 사망지 | 청천강 |

| 안장지 | 애국열사릉 |

| 국적 | 조선민주주의인민공화국 |

| 민족 | 한국인 |

| 정당 | 조선로동당 |

| 자녀 | 허정숙 |

| 교육 | 한성중학교 |

| 모교 | 보성전문학교 메이지 대학 |

| 정치 경력 | |

| 직책 | 최고인민회의 의장 |

| 임기 시작 | 1948년 9월 10일 |

| 임기 종료 | 1951년 8월 16일 |

| 전임자 | 직책 신설 |

| 후임자 | 이용 |

| 부의장 | 김달현 이용 |

| 총리 | 김일성 |

| 남조선로동당 위원장 | |

| 임기 시작 | 1946년 11월 24일 |

| 임기 종료 | 1949년 6월 24일 |

| 전임자 | 박헌영 |

| 후임자 | 김일성 |

| 부위원장 | 박헌영 이기석 |

| 조선인민공화국 국무총리 | |

| 임기 시작 | 1945년 9월 6일 |

| 임기 종료 | 1945년 12월 12일 |

| 전임자 | 직책 신설 |

| 후임자 | 직책 폐지 |

2. 이력

이인, 김병로와 함께 독립운동가들을 변호하던 변호사로, '''3대 민족 인권 변호사'''로 유명했다.

허헌은 이인, 김병로와 함께 독립운동가들을 변호한 3대 민족 인권 변호사로 유명했다. 한성중학교, 보성전문학교를 거쳐 일본 메이지 대학 법과에서 학사 학위를 받았다. 1907년 대한제국 제1회 변호사 시험에 합격했고, 일본에서도 변호사 자격을 취득했다. 이후 독립운동가들의 변호와 노동자들의 고용 문제, 임금 인상 문제 등을 무료로 변론했다. 1924년 보성전문학교 교장과 조선인변호사회 회장을 겸임하고, 동아일보 사장직무대행 등 다양한 사회활동을 했다. 1926년 6개월 동안 세계일주 여행을 한 것으로 유명하며, 1927년 신간회 주요 간부로 활동했다. 1943년 일제강점기 말기에는 단파방송 밀청사건에 연루되어 2년간 옥고를 치렀다.

한성중학교, 보성전문학교 등을 거쳐 일본에 유학, 메이지 대학 법과에서 학사 학위를 받았다. 1907년에는 대한제국 제1회 변호사 시험에 합격하였고, 일본에서도 변호사 자격을 취득했다.[9] 그 뒤 독립운동가들의 변호와 노동자들의 고용 문제, 임금 인상 문제 등을 무료로 변론하였으며 1924년 보성전문학교 교장 취임과 조선인변호사 회장을 겸임 동아일보 사장직무대행등 각종 사회활동하였다. 1926년 6개월 동안 세계일주 여행 간것으로 유명하며, 이듬해 1927년에는 신간회 단체 주요간부로 활동하였다. 1943년 일제강점기 말기에는 단파방송 밀청사건에 연루되어 2년간 옥고를 치렀다.

1919년 3·1 운동에서는 항일 운동의 대표적인 변호사로 활동했다. 이후 조선공산당 창당에 참여했고, 1928년 2월 코민테른의 승인을 얻기 위해 상하이로 갔던 조봉암이 일본 영사관 경찰에 체포되자, 경성지방법원에서 무료로 그의 변호를 맡았다. 광주학생운동 이후 데모에 가담하여 체포되어 변호사 자격을 박탈당했고, 1943년에는 금지된 해외 단파방송을 청취한 혐의로 체포되어 1945년 8월 해방될 때까지 수감되었다.

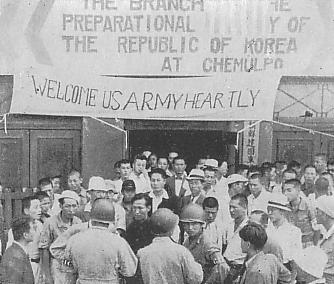

광복 이후 1945년 8월 여운형, 박헌영 등과 함께 건국준비위원회 결성에 참여하였고, 건준 부위원장을 거쳐 조선인민공화국 내각에서는 국무총리에 선출되기도 했다.[9] 같은 해 9월 4일 조선건국준비위원회 전체회의에서 부위원장으로 선임되었고, 9월 7일에는 조선민주주의인민공화국 국무총리에 취임했다. 인공 해체 후 남조선에서 민주주의민족전선, 남조선로동당등 활동하다가 탄압받자, 1948년 4월 남북협상차 북으로 건거난 뒤 정착하였다.

1946년 2월 15일에는 민주주의민족전선의 공동의장으로 추대되었다. 1947년 8월 11일, 미군정청은 남조선로동당 당수 허헌에 대한 체포령을 철회하면서도 한국 내 공산주의 활동을 불법으로 선언했다. 1948년 조선민주주의인민공화국(북한)이 건국되자 최고인민회의 의장, 김일성종합대학교 총장이 되었다. 1948년 조선민주주의인민공화국의 최고인민회의 제1기 대의원, 최고인민회의 의장(의회 의장)에 선출되기도 하였고, 김일성대학 총장이 되었다. 통일운동가로 활동하다가 1951년 8월 청천강에서 익사하였다.[9] 애국렬사릉에 안장되어 있다.

딸 허정숙은 최창익의 부인이 되었고, 남편이 8월 종파 사건으로 숙청당해 사망한 후에도 조선로동당 최고 간부로 오래 살아남았다.

3. 생애

1919년 3·1 운동 당시 민족대표를 포함한 관련자들의 변호를 맡아 법정에서 일제에 항거하여 유명해졌다. 1925년 조선 공산당 창당에 참여했고, 1928년에는 상하이에서 체포된 조봉암 등의 무료 변론을 맡았다.

1926년에는 6개월간 미국과 유럽을 여행하며 견문을 넓혔다. 그의 여행기는 삼천리 잡지에 연재되어 화제가 되기도 했다.

광복 후 1945년 8월 여운형, 박헌영 등과 함께 건준 결성에 참여했고, 건준 부위원장을 거쳐 조선인민공화국 내각 국무총리에 선출되었다. 인공 해체 후 남조선에서 민주주의민족전선, 남조선로동당 등에서 활동하다 탄압을 받자, 1948년 4월 남북협상차 북으로 건너간 뒤 정착하였다.

1948년 조선민주주의인민공화국 최고인민회의 제1기 대의원, 최고인민회의 의장(의회 의장)에 선출되었고, 김일성대학 총장이 되었다. 1951년 8월 청천강에서 익사하였다.

3. 1. 생애 초기

허헌은 학업을 위해 경성으로 올라갔고, 가정의 생계는 부인 정보영이 꾸려나갔다. 이후 유덕희와 재혼하여 허근욱 등 6명의 자녀를 더 두었다.

1910년 경술국치를 당하자, 허헌은 '식민 지배 아래 변호사가 무슨 뜻이 있느냐?'며 낙향하고 은둔하였다.[11] 이후 독립운동가들의 변호를 주로 맡으며 독립운동단체와 연관을 맺었다.

3. 1. 1. 출생과 소년기

1885년 함경북도 명천군 하우면 하평리에서 향반의 아들로 태어났다.[10] 1895년 10세 때 아버지를 따라 한성부로 올라와 광화문 인근에 있는 집에서 살았다. 신설된 관립재동소학교에 입학하였고, 1899년에는 한성중학교에 진학하여 신학문을 익혔다. 이 무렵 허헌의 아버지 허추(許抽)는 궁내부 경위원에서 근무했다. 그러나 허추는 건강이 나빠져 관직을 그만두고 낙향하기로 결정하고 아들 허헌을 이용익에게 맡겼다. 어린 시절 허헌은 이용익의 사랑채에 기거하면서 학교를 다녔다.[1]

아버지 허추가 병사하고 부친상 3년상을 치른 뒤, 허헌은 견문을 넓힌다는 생각으로 연해주 블라디보스토크에 다녀왔다. 돌아오는 길에 청진의 친지 강씨를 찾아가 다시 한성부에서 공부하고 싶다는 뜻을 밝혔다. 재력가인 강씨는 당나귀 두 마리와 엽전 한 꾸러미를 학자금으로 주었다. 고향인 함북 명천에 돌아오자 어머니는 장가 들기를 권해 함흥에 사는 정보영과 혼인했다.[1] 정보영에게서 얻은 자녀들 중 딸 허정숙만이 성인이 될 때까지 생존하였고, 허정숙은 후일 일제강점기의 여성운동가이자 사회주의자로 활동한다.

3. 1. 2. 수학 시절

허헌은 한성부로 와서 한성외국어학교에 입학해 독일어를 공부했고 영어와 일본어도 익혔다. 국제법을 전공할 결심으로 외국어를 배웠다고 한다. 이 과정에서 이용익의 손자 이종호와 친분이 두터웠고 서북출신인 이갑, 이동휘등 여러 명사들과도 인사를 나누며 안면을 넓혔다고 한다.[10] 1904년 러일전쟁이 발발한 해에 외국어학교를 졸업했다. 그리고 잠시 지계아문과 규장각, 법무아문에서 하급관리로 임명되어 근무했다.[10]

1905년 4월 이용익이 보성전문학교를 설립하고, 이용익의 주선으로 보성전문학교에 입학해 낮에는 법무아문 주사로 근무하면서 야간에는 학교를 다녔다. 그의 관심은 법학 이론에 있었다. 1907년 보성전문학교를 졸업하고 일본 도쿄로 유학을 결심, 23세 나이에 가족을 남겨두고 메이지 대학교(明治大學) 법학부 법과에 입학했다. 그는 열심히 학업을 닦으면서 대한흥학회 등 애국계몽운동에 참여해 평의회 의장을 맡았다. 당시 도쿄에는 인촌, 송진우, 이광수, 백남훈 등이 유학생 신분으로 여러 활동을 벌이고 있었고, 허헌은 이들과 함께 한일병합을 반대하는 공작을 벌이기도 했다. 메이지 대학을 졸업하고 일본의 변호사 자격을 취득했다.[10]

1908년 7월, 광무변호사법에 의거한 제1회 대한제국 변호사시험에 응시, 합격하여 대한제국 최초의 변호사 11호로 등록했다.[11]

3. 2. 일제 강점기 활동

허헌은 일본 유학 후 변호사로 활동하며 독립운동가들을 변호하고, 노동자들의 권익 보호에 힘썼다. 1924년 보성전문학교 교장과 조선인변호사회 회장을 겸임하고, 동아일보 사장직무대행을 맡는 등 다양한 사회활동을 했다. 1927년에는 신간회 주요 간부로 활동했다.

1928년 윤치호와 함께 계명구락부의 회원으로 가입하여 음력 폐지, 양력 실행, 족보 폐지 등을 의결하고 평의원으로 선출되었다.[15]

1929년 광주 항일 학생운동이 일어나자 신간회를 중심으로 민중대회를 열어 광주 학생들의 항일정신을 알리고 일제의 만행을 규탄하려 했으나 사전에 발각되어 1932년 1월까지 4년간 옥고를 치렀다. 출소 후에는 변호사 자격이 박탈되었으나, 김성수, 송진우, 이만규 등의 배려로 보성전문학교에 계속 출강했다.

1930년대에는 생계가 어려워져 부동산과 광산업에 뛰어들기도 했다. 1943년에는 단파방송 밀청사건에 연루되어 2년간 옥고를 치렀다. 1945년 4월 병보석으로 출감한 후 황해도 신천군에서 요양 중 해방을 맞이했다.[16][17]

3. 2. 1. 독립운동과 무료 변론

이인, 김병로와 함께 독립운동가들을 변호하던 허헌은 '''3대 민족 인권 변호사'''로 유명했다. 1919년 조선변호사회 회장에 선출되었으며, 같은 해 3·1 운동을 통해 대표적인 항일 변호사로 자리매김했다. 3.1 운동 당시 허헌은 민족대표 33인과 관련자 14인을 포함한 47인에 대한 변론을 맡았다. 그는 일제가 전혀 예상하지 못했던 해박한 법 이론 지식으로 3·1운동 지도자들을 변호하여 일제를 당황하게 했다.[11] 체포된 49인에 대한 공판에서는 공판정에서 불기소 수리(不起訴受理)를 제출하여 법정에서 총독부 형사들이 반발하는 등 화제가 되기도 했다. 이후 허헌은 전국적 명성을 얻어 의열단, 조선공산당 사건 등 무료 변호를 맡는 등 일상적인 변호사 업무 외에 여러 사업을 벌였다.

1923년 경성부 종로구 인사동 75번지에 건물을 마련하고 김병로, 이인 등과 함께 형사공동연구회(刑事共同硏究會)를 조직하였다.

1925년 4월, 조선 공산당 창당에 참여하고, 코민테른의 승인을 얻기 위해 파견된 조동호, 조봉암이 1928년 2월 상하이 일본 영사관 경찰에 체포되자, 이들을 위해 서울 경성지법에서 무료 변론을 해주었다. 이 일로 허헌은 조선 국내뿐만 아니라 일본에서도 알려지게 되었다.

허헌은 부당한 해고와 불이익을 당하는 조선인 민간인, 조선인 지식인 조직체와 문필활동, 독립운동가들에 대한 변호와 법조문 관련 내용, 인간의 기본권, 노동자들이나 빈민층을 위한 변호활동 등에 관심을 가졌다. 특히 노동자들의 노동권리 문제와 임금 인상 문제, 그리고 그 밖의 사회문제로 인한 재판에 변호사로 활동하며 무료 변론으로 여러 번 승소하여 이 분야에서 상당한 신망을 얻었다.

그는 노동자들의 단체행위에 의한 부당해고 문제나 임금투쟁에 대한 문제에 앞장서서 변호하였으며, 이들 노동자들이 반정부나 반조선총독부 성향이 아님을 들어 부당 해고를 당한 조선인 노동자들의 복직과 배상, 임금 인상 문제의 타협 등을 성사시켜 한인 노동자들의 권익 보호와 권리 향상에 기여했다. 한편 좌우합작 독립운동단체였던 신간회 등이 결성될 때는 좌측 대표로 참여하였다.

3. 2. 2. 사회 활동

1919년 조선변호사회 회장에 선출되었다. 1919년 3·1 운동은 그를 대표적인 항일변호사로 만들었다. 3.1 운동 당시 허헌은 민족대표 33인과 관련자 14인을 포함한 47인에 대한 변론을 맡았다. 그는 일제가 전혀 예상하지 못했던 해박한 법 이론 지식으로 피체된 3·1운동의 지도자들을 변호하여 일제를 당황하게 하여 유명해졌다.[11] 또한 체포된 49인에 대한 공판 때 공판정에서 불기소 수리(不起訴受理)를 제출하기도 하여 법정에서 총독부 형사들이 반발하는 등 화제가 되기도 했다. 그 뒤 허헌은 전국적 명성을 안고 의열단, 조선공산당 사건 등 무료 변호를 맡는 등 일상적인 변호사 업무 외에 여러 사업을 벌였다.

1920년대에는 변호사 업무와 동시에 교육사업에도 열중했는데, 1921년 함흥영생학교 교장에 취임하기도 했다. 이어 이상재 등과 함께 민립대학 설립운동을 벌였는데, 총독부에서 인가를 내주지 않았지만 경성제국대학 예과를 설립하게 하는 효과를 가져왔다. 그 외에도 여성교육에도 관심을 기울였다. 여성운동가이자 독립운동가 차미리사를 도와 근화학원 설립에 나섰고, 동아일보가 창간될 때에는 80008000KRW의 거금을 출자하고서 감사를 맡기도 했다.

1923년 경성부 종로구 인사동 75번지에 건물을 마련하고 김병로, 이인 등과 함께 형사공동연구회(刑事共同硏究會)를 조직하였다.

1924년 당시 경영이 부실한 보성전문학교 교장에 취임과 조선인변호사 회장을 겸임 하면서 민족지도자들 가운데 한 사람으로 성장했다. 그 해 4월 말에는 송진우가 사장직에서 물러났을 때 동아일보 사장직무대행으로 잠시 맡기도 했다.[12]

1925년 4월, 조선 공산당 창당에 참여하고, 코민테른의 승인을 얻기 위하여 보내어진 조동호, 조봉암이 1928년 2월 상하이 일본 영사관 경찰에 체포되자 이들을 위하여 서울 경성지법에서 무료 변론을 해주었다. 이 일로 허헌은 조선 국내뿐만 아닌 일본에서도 알려지게 된다.

한편, 이 무렵 허헌은 중도좌파적으로 사회주의 성향으로 기울게 된다. 박헌영을 비롯한 조선공산당 사건 관련자들에 대한 동조자적인 변론, 공산주의자들과의 폭넓은 교우, 그리고 딸 허정숙과 사위 임원근이 모두 조선공산당 간부였다는 점이 그를 사회주의 성향으로 인도하게 되었다.

그가 평소 관심을 가지고 있었던 사회활동 분야는 부당한 해고와 불이익을 당하는 조선인 민간인, 조선인 지식인 조직체와 문필활동, 독립운동가들에 대한 변호와 법조문 관련 내용, 인간의 기본권, 노동자들이나 빈민층을 위한 변호활동 등이었다. 특히 노동자들의 노동권리 문제와 임금 인상 문제, 그리고 그 밖의 사회문제로 인한 재판에 변호사로 활동, 무료 변론으로 여러 번 승소하였기 때문에 이 분야에서는 상당한 신망을 얻었다.

그는 노동자들의 단체행위에 의한 부당해고문제나 임금투쟁에 대한 문제에 앞장서서 변호하였으며, 이들 노동자들이 반정부나 반조선총독부 성향이 아님을 들어 부당 해고를 당한 조선인 노동자들의 복직과 배상, 임금 인상 문제의 타협 등을 성사시켜 한인 노동자들의 권익 보호와 권리 향상에 기여하여 명성이 높았다. 한편 좌우합작의 독립운동단체였던 신간회 등이 결성될 때는 좌측의 대표로 참여하였다.

1926년 허헌은 무엇인가 새로운 돌파구를 찾으려 더욱 견문을 넓혀야 한다는 의지에서 구미(유럽과 미국) 유학의 뜻을 품고 준비를 서둘렀다.[16] 맏딸 허정숙은 배화여고보를 졸업하고 일본 유학에 돌아와 있었다. 허헌은 자신의 딸을 여성운동가나 지도자로 키우려는 의지를 가지고 있으면서 미국 유학을 보내려 했다. 그러나 조선공산당 사건으로 투옥되는 등의 일이 발생하자 당국의 눈을 피하기 위해 자신이 미국으로 갈 때 딸 허정숙을 데려갈 결심을 한다.

그리하여 가족을 고향으로 돌려보내고 허정숙과 함께 미국 가는 길에 올랐다. 그는 하와이, 샌프란시스코, 뉴욕 등을 6개월 동안 돌아보고 나서 딸을 미국에 남겨두고 발길을 유럽으로 돌렸다. 그는 미국 유학의 꿈을 접고 여러 나라 사찰에 나선 것이다. 그리하여 아일랜드, 영국, 프랑스, 스위스, 독일, 소련, 중국 등 대륙횡단 여행을 6개월 동안 하고 돌아왔다.

당시 대륙횡단 여행을 하는 사람이 손에 꼽힐 정도로 흔치 않아서[13] 장안의 화제가 되기도 했다. 그의 여행기는 삼천리 잡지에 3회에 걸쳐 연재되었다.[16][14]

3. 2. 3. 세계일주 여행

1926년 허헌은 견문을 넓히기 위해 구미(유럽과 미국) 유학을 준비했다.[16] 맏딸 허정숙은 배화여고를 졸업하고 일본 유학에서 돌아와 있었다. 허헌은 딸을 여성운동가나 지도자로 키우려는 생각으로 미국 유학을 보내려 했다. 그러나 조선공산당 사건으로 투옥되는 등의 일이 생기자, 당국의 감시를 피하고자 자신이 미국으로 갈 때 딸 허정숙을 데려가기로 결심한다.

가족을 고향으로 보낸 후 허정숙과 함께 미국으로 떠났다. 하와이, 샌프란시스코, 뉴욕 등을 6개월 동안 방문한 후, 딸을 미국에 남겨두고 유럽으로 향했다. 미국 유학의 꿈은 접고 여러 나라를 둘러보기로 한 것이다. 아일랜드, 영국, 프랑스, 스위스, 독일, 소련, 중국 등 대륙 횡단 여행을 6개월 동안 하고 귀국했다.

당시 대륙 횡단 여행은 매우 드문 일이었기 때문에[13] 큰 화제가 되었다. 그의 여행기는 삼천리 잡지에 3회에 걸쳐 연재되었다.[16][14]

3. 2. 4. 신간회 활동

1926년 허헌은 새로운 돌파구를 찾기 위해 구미(유럽과 미국) 유학을 준비했다.[16] 맏딸 허정숙은 배화여고를 졸업하고 일본 유학에서 돌아와 있었다. 허헌은 딸을 여성운동가나 지도자로 키우려는 의지를 가지고 미국 유학을 보내려 했다. 그러나 조선공산당 사건으로 투옥되는 등의 일이 발생하자 당국의 눈을 피하기 위해 자신이 미국으로 갈 때 딸 허정숙을 데려갈 결심을 한다.

가족을 고향으로 돌려보내고 허정숙과 함께 미국 가는 길에 올랐다. 그는 하와이, 샌프란시스코, 뉴욕 등을 6개월 동안 돌아보고 나서 딸을 미국에 남겨두고 발길을 유럽으로 돌렸다. 그는 미국 유학의 꿈을 접고 여러 나라 사찰에 나선 것이다. 그리하여 아일랜드, 영국, 프랑스, 스위스, 독일, 소련, 중국 등 대륙횡단 여행을 6개월 동안 하고 돌아왔다.

당시 대륙횡단 여행을 하는 사람이 손에 꼽힐 정도로 흔치 않아서[13] 장안의 화제가 되기도 했다. 그의 여행기는 삼천리 잡지에 3회에 걸쳐 연재되었다.[16][14]

3. 2. 5. 일제강점기 말기

1919년 조선변호사회 회장에 선출되었다. 1919년 3월의 3·1운동은 그를 대표적 항일변호사로 만들어 주었다. 3.1 운동 당시 허헌은 민족대표 33인과 관련자 14인을 포함한 47인에 대한 변론을 맡았다. 그는 일제가 전혀 예상하지 못했던 해박한 법 이론 지식으로 피체된 3·1운동의 지도자들을 변호하여 일제를 당황하게 하여 유명해졌다.[11] 또한 체포된 49인에 대한 공판 때 공판정에서 불기소 수리(不起訴受理)를 제출하기도 하여 법정에서 총독부 형사들이 반발하는 등 화제가 되기도 했다. 그 뒤 허헌은 전국적 명성을 안고 의열단, 조선공산당 사건등 무료 변호를 맡는 등 일상적인 변호사 업무 외에 여러 사업을 벌였다.

1923년 경성부 종로구 인사동 75번지에 건물을 마련하고 김병로, 이인 등과 함께 형사공동연구회(刑事共同硏究會)를 조직하였다.

1924년 당시 경영이 부실한 보성전문학교 교장에 취임과 조선인변호사 회장을 겸임 하면서 민족지도자들 가운데 한 사람으로 성장했다. 그 해 4월말에는 송진우가 사장직에서 물러났을 때 동아일보 사장직무대행으로 잠시 맡기도 했다.[12]

1925년 4월, 조선 공산당 창당에 참여하고, 코민테른의 승인을 얻기 위하여 보내어진 조동호, 조봉암이 1928년 2월 상하이 일본 영사관 경찰에 체포되자 이들을 위하여 서울 경성지법에서 무료 변론을 해주었다. 이 일로 허헌은 조선 국내뿐만 아닌 일본에서도 알려지게 된다.

한편, 이무렵 허헌은 중도좌파적으로 사회주의 성향으로 기울게 된다. 박헌영을 비롯한 조선공산당 사건 관련자들에 대한 동조자적인 변론, 공산주의자들과의 폭넓은 교우, 그리고 딸 허정숙과 사위 임원근이 모두 조선공산당 간부였다는 점이 그를 사회주의 성향으로 인도하게 되었다.

1930년대, 허헌은 교수로서 받는 빈약한 월급 때문에 부동산과 광산업에 손을 댔다. 윤치호, 김성수, 송진우에게 생계를 의지하기도 했다.

1943년 일제 강점기 말, 그는 단파 방송 사건에 연루되었다. 당시 58세였던 허헌은 심한 고문을 당했고, 그의 딸 허정숙의 추방이라는 혐의도 포함되었다. 2년간의 수감 생활 후 그의 건강은 극도로 악화되었고, 1945년 4월 보석으로 풀려났다. 이후 허헌은 부인이 있는 황해도 신천군 문화면의 집으로 내려가 달천 온천에서 휴식을 취하던 중 해방을 맞았다.[3]

3. 3. 해방 정국에서

허헌은 한국민주당 출범 초기에는 비판을 자제했지만, 점차 조선공산당을 옹호하고 한국민주당을 비난하는 공개 연설을 했다. 그는 일제강점기 항일 독립운동의 상당수가 공산주의자들에 의해 수행되었다고 주장하며 "우리는 조선공산당에게도 감사해야 한다"고 역설했다. 또한 건준에 협력하지 않고 친일파와 테러리스트까지 옹호하며 조선의 완전 독립을 방해한다고 한국민주당을 비난했다. 박헌영과 조선공산당 계열의 건준 진출에 불만을 품던 안재홍을 여러 번 설득했으나, 안재홍은 듣지 않고 곧 탈퇴했다.

3. 3. 1. 건준과 인공 내각

1945년 8월 15일 일제 패망과 여운형의 주도아래 건준이 결성됐다는 소식을 들었고, 허헌이 황해도 신천군에서 요양생활을 했을 때, 건준 위원장 여운형은 사람을 보내 허헌을 초치하고 건국준비위원회 참여를 당부했다. 이무렵 허헌은 요양 중이었으나 흔쾌하게 승낙하고 서울로 올라왔다.[18] 당시의 기록 의하면 그는 '나는 전부를 여선생께 바치겠다. 나는 선생을 믿고 모든 지혜를 짜서 돕겠다.'고 했다 한다.

9월 4일 건준 전체회의에서 건준 부위원장에 선임되었고, 이어 전국인민대표자대회를 열고 조선인민공화국 수립을 준비했다. 허헌은 인민위원으로 참여하면서 한국민주당 계열과는 달리 '임시정부 추대론'을 부정하고 인민공화국을 준비해야 한다는 현실관을 보였다. 1945년 9월 7일 조선인민공화국 내각의 국무총리에 선임되었다.[18]

12월 모스크바 삼상회의 결과가 발표되자 그는 "이제는 임정의 법통을 따를 것이 아니라「모스크바 의정서」에 규정된 절차에 따라 남북을 통틀은 조선인의 임시정부를 세우는 일이 필수적"이라고 주장하면서 그렇게 하기 위해 좌우익이 모두 「모스크바 의정서」를 지지하는 가운데 미소공동위원회의 활동을 적극 돕자고 제의했다.

1946년 2월 15일 대한민국임시정부를 떠난 김원봉, 김성숙, 장건상, 성주식 등이 민족주의민족전선에 참여할 때 여운형, 백남운, 박헌영, 김원봉과 함께 민족주의민족전선의 공동의장에 추대되었다.[19] 이어 민족주의민족전선 수석의장으로 선출되었다.

민족주의민족전선 개회사에서 허헌은 임시정부가 주최하는 비상국민회의를 염두에 두며 법통이라는 유행어가 있는데 이는 옳지 못하다. 무엇이 법통이며 법통을 주장하는 자가 누구며 김구 일파가 법통을 주장하는 것은 부당한 것이라며 비난하였다.[20]

3. 3. 2. 민족주의 민주전선

1946년 2월 15일 대한민국임시정부를 떠난 김원봉, 김성숙, 장건상, 성주식 등이 민족주의민족전선에 참여할 때 여운형, 백남운, 박헌영, 김원봉과 함께 민족주의민족전선의 공동의장에 추대되었다.[19] 이어 민주주의민족전선 수석의장으로 선출되었다.

민족주의민주전선 개회사에서 허헌은 임시정부가 주최하는 비상국민회의를 염두에 두며 법통이라는 유행어가 있는데 이는 옳지 못하며, 무엇이 법통이며 법통을 주장하는 자가 누구며 김구 일파가 법통을 주장하는 것은 부당하다고 비난하였다.[20]

허헌은 대한민국임시정부의 법통을 공개적으로 부정하였다. 임시정부가 국제사회에서 승인받지 못하였으며, 더구나 임정 간부들이 개인자격으로 귀국했음을 주지시키며 임정이 법통을 내세우는 것은 국민을 기만하는 일이라고 비난했다.[11] 임정 법통 부정 이후 그는 극우단체의 공적으로 성토되었고, 테러의 주된 표적이 되기도 했다. 그는 우익 청년단체의 습격과 테러를 피해 여러 번 거처를 옮겨야 했다. 한편, 허헌은 해방 정국 정치정당에 가입하지 않고 개인 자격으로 활동했다.

허헌은 감옥에서 얻은 병의 후유증이 겹쳐 건강이 좋지 않았다.[11] 그러나 민전 소집일에는 항상 참석하는 등의 정력을 쏟았으며 회의에 참석하지 못하는 사람이 있을 경우 "이래 가지고 무슨 건국사업을 하겠느냐", "이렇게 열의가 없어서 독립국가를 운영해 나갈 수 있느냐"고 야단치곤 했다.

3. 3. 3. 독립 정부 수립 활동

1945년 8월 15일 일제 패망과 여운형의 주도로 건국준비위원회가 결성되었다는 소식을 듣고, 황해도 신천군에서 요양생활을 하던 허헌에게 건준 위원장 여운형은 사람을 보내 건국준비위원회 참여를 요청했다. 허헌은 요양 중이었으나 흔쾌히 승낙하고 서울로 올라왔다.[18] 당시 기록에 따르면 "나는 전부를 여선생께 바치겠다. 나는 선생을 믿고 모든 지혜를 짜서 돕겠다"고 했다고 한다.

9월 4일 건준 전체회의에서 건준 부위원장에 선임되었고, 이어 전국인민대표자대회를 열고 조선인민공화국 수립을 준비했다. 허헌은 인민위원으로 참여하면서 한민당 계열과는 달리 '임시정부 추대론'을 부정하고 인민공화국을 준비해야 한다는 현실관을 보였다. 1945년 9월 7일 조선인민공화국 내각의 국무총리에 선임되었다.[18]

12월 모스크바 삼상회의 결과가 발표되자 "이제는 임정의 법통을 따를 것이 아니라「모스크바 의정서」에 규정된 절차에 따라 남북을 통틀은 조선인의 임시정부를 세우는 일이 필수적"이라고 주장하며, 좌우익이 모두 「모스크바 의정서」를 지지하는 가운데 미소공동위원회의 활동을 적극적으로 돕자고 제의했다.

허헌은 대한민국 임시정부의 법통을 공개적으로 부정했다. 임시정부가 국제사회에서 승인받지 못했고, 임정 간부들이 개인 자격으로 귀국했음을 강조하며 임정이 법통을 내세우는 것은 국민을 기만하는 일이라고 비난했다.[11] 임정 법통 부정 이후 극우단체의 공적으로 성토되었고, 테러의 주된 표적이 되기도 했다. 우익 청년단체의 습격과 테러를 피해 여러 번 거처를 옮겨야 했다. 해방 정국에서 정치정당에 가입하지 않고 개인 자격으로 활동했다.

1946년 11월 남조선로동당 결성에 참여했다. 남조선로동당이 결성된 뒤 여운형이 당수직에 앉았다가 박헌영과의 갈등으로 물러나자, 1946년 12월 2일 제2대 남로당 위원장으로 활동했다. 허헌은 박헌영 노선을 지지하며 따랐다. 1947년 8월 11일 미군정 당국은 남로당 당수 허헌에 대한 체포령을 내리면서 남한에서 공산주의 활동을 불법이라고 선언하였다.[21]

1948년 4월 남북협상차 북으로 건너간 뒤 정착하였다. 1948년 조선민주주의인민공화국 최고인민회의 제1기 대의원, 최고인민회의 의장(의회 의장)에 선출되었고, 김일성대학 총장이 되었다.

3. 3. 4. 체포령과 은신

1946년 11월 박헌영이 주도한 남조선로동당 결성에 참여하였다. 이 무렵 허헌은 박헌영을 지지하며 따랐다. 1947년 8월 11일, 미군 당국은 허헌에 대한 체포령을 내리고 남한에서의 공산주의 활동을 불법으로 선언하였다.[7]

박헌영과 허헌은 수배와 탄압을 피해 함께 움직였고, 허헌은 경찰, 미군, 우익 청년단체의 눈을 피해 밤에 잠시씩 거처를 옮겨야 했다.

3. 4. 남북협상 이후

1948년 4월 남북협상을 위해 남로당의 리승엽 등과 함께 38선 이북으로 갔다가 내려오지 않았다.[22] 그해 8월 25일 최고인민회의 제1기 대의원에 선출되었고, 바로 조선민주주의인민공화국 헌법 제정의 책임을 맡은 최고인민회의 헌법위원회 위원으로도 선출됐다. 조선민주주의인민공화국 헌법 제정 후 9월에 최고인민회의 의장에 선출되었다. 동시에 그해 10월부터는 김일성종합대학 총장직을 겸임하였다. 1948년 7월 2일부터 7월 5일까지 열린 제2차 남북 지도자회의(제2차 전조선 제정당 사회단체 대표자 연석회의) 본회의에 참석했다.

1949년 6월 조국통일민주주의전선 중앙위원회 의장에 당선되고, 1951년 8월 다시 최고인민회의 의장이 되었다. 1951년에 병사하였다. 여기에 대해서 같은 해 8월 16일 청천강에서 사고로 익사하였다는 주장이 있다.[22] 그가 1951년 8월 청천강 인근에서 비행기 공습으로 죽었다는 인민군 전쟁 포로 김영호(金英浩)의 진술도 있다.[23] 장례식은 조선민주주의인민공화국의 국장으로 치러졌다.

4. 사망

1948년 4월 남북협상을 위해 이승엽과 함께 38선을 넘어 북으로 간 후, 최고인민회의 헌법위원회 위원으로 선출되었고, 조선민주주의인민공화국이 공식 선포된 후 9월 최고인민회의 의장으로 선출되었다.[8] 같은 해 10월부터는 김일성종합대학 총장직을 역임했다. 1949년 6월에는 조국통일민주주의전선 중앙위원회 위원장으로 선출되었고, 1951년 8월 다시 최고인민회의 의장으로 선출되었다. 그러나 같은 해 8월 16일 청천강에서 의문의 사고로 익사하였다.[8] 1951년 9월 7일 평양 모란봉극장에서 국장으로 장례식이 거행된 후 애국렬사릉에 안장되었다.[8]

5. 가족 관계

| 관계 | 이름 | 출생 | 사망 | 비고 |

|---|---|---|---|---|

| 아버지 | 허추(許抽) | |||

| 어머니 | ||||

| 동생 | 허훈(許壎) | |||

| 부인 | 정보영(鄭兢子) | 1884년 | 1932년 | |

| 딸 | 요절 | |||

| 딸 | 허정숙(許貞淑) | 1902년 7월 16일 | 1991년 6월 5일 | 본명 정자(貞子) |

| 사위 | 임원근 | 허정숙의 첫 남편 | ||

| 외손자 | 임경한 | 1924년 | ? | 첫 이름 임표 |

| 사위 | 송봉우 | 허정숙의 두 번째 남편 | ||

| 외손자 | 송길한 | 1926년 | 1932년 | |

| 사위 | 신일룡 | 허정숙의 정인 | ||

| 외손자 | 신영한 | 1930년 5월 | ? | |

| 사위 | 최창익 | 허정숙의 세 번째 남편 | ||

| 외손자 | 미상 | 1942년 | 아버지 최창익 숙청 후 어머니 따라 성을 허씨로 바꿈 | |

| 부인 | 유덕희(柳德禧) | 1904년 음력 6월 15일 | 1987년 10월 27일 | 다른 이름 유문식(柳文植) |

| 딸 | 허근욱(許槿旭) | 1930년 3월 28일 | 2017년 3월 25일 | |

| 사위 | 박노문(朴魯文) | 1922년 | ? | 다른 이름 박수양(朴洙陽) |

| 외손자 | 박일규(朴一圭) | 1952년 | 무용가, 서울예전 교수 | |

| 딸 | 허선욱(許善旭) | 1935년 3월 1일 | 음악가·하프 연주자 | |

| 아들 | 허영욱(許暎旭) | 1937년 2월 9일 | ||

| 아들 | 허종욱(許鍾旭) | 사망 | ||

| 아들 | 허성욱(許聖旭) | 1942년 8월 2일 | 2013년 2월 10일 | |

| 아들 | 허기욱(許琦旭) | 1946년 8월 |

6. 평가와 비판

wikitext

허헌은 이인, 김병로와 함께 독립운동가들을 변호하던 변호사로, '3대 민족 인권 변호사'로 꼽힌다.[22] 사회주의에 공명하는 진보적 민족주의자로 평가받는다. 신간회에서 활동하고 김병로, 이인 등과 독립운동가들을 변호한 것은 그의 사상이 민족주의에 기반하고 있음을 보여준다.

작가 정경모는 허헌을 '해방될 때까지 비전향으로 일관한 고매한 인격자'라고 평가했다.[22]

해방 직후 대한민국 임시정부 법통론을 정면으로 비난하여 한민당, 한독당 등 극우단체로부터 격렬한 비난을 받았다.[9]

```

최종 검토 결과, 주어진 지시사항 및 허용된 문법을 모두 준수하여 작성되었으며, 하위 섹션과의 중복 또한 제거되었습니다. 내용상 오류나 문법적 오류도 발견되지 않았습니다.

6. 1. 평가

허헌은 이인, 김병로와 함께 독립운동가들을 변호하던 변호사로, '3대 민족 인권 변호사'로 꼽힌다.[22] 그는 사회주의에 공명하는 진보적 민족주의자로 평가받는다. 신간회에서 활동하고 김병로, 이인 등과 독립운동가들을 변호한 것은 그의 사상이 민족주의에 기반하고 있음을 보여준다.작가 정경모는 허헌을 '해방될 때까지 비전향으로 일관한 고매한 인격자'라고 평가했다.[22]

6. 2. 비판

해방 직후 대한민국 임시정부 법통론을 정면으로 비난하여 한민당, 한독당 등 극우단체로부터 격렬한 비난을 받았다.[9]7. 기타

이인, 김병로와 함께 독립운동가들을 변호하던 변호사로, '3대 민족 인권 변호사'로 유명했다. 호는 긍인(兢人)이다.[1]

해방 정국에서 '임정법통론'을 격렬하게 비난했다. 허헌은 "법통이라는 유행어가 있는데 이는 옳지 못하다. 무엇이 법통이며 법통을 주장하는 자가 누구인가? 김구 일파가 법통을 주장하는 것은 부당한 것이다."라고 하였다.[1] "임시정부가 국제사회에서 승인받지 못하였으며, 더구나 임정 간부들이 개인 자격으로 귀국했다. 이들이 국제사회 승인을 받았다면 미국이 무기를 제공했을 것이다. 임정이 법통을 내세우는 것은 국민을 기만하는 일이다."라고 하였다.[1] 그는 중도좌파 성향으로, '중도적으로 통일을 고수하되, 좌파 주도의 통일론'을 주장했다.[1]

참조

[1]

서적

끝나지 않은 역사 앞에서

김영사

[2]

뉴스

이승만과 단파방송 사건

https://archive.toda[...]

동아일보

2009-10-22

[3]

웹페이지

[4]

서적

8·15직후 민족국가 건설운동

역사비평사

[5]

서적

한국현대사산책 (1940년대편 2권)

인물과사상사

[6]

뉴스

해방공간의 주역 14:긍인 허헌

http://www.donga.com[...]

동아일보

1995-11-14 #추정 날짜

[7]

서적

한국현대사산책 (1940년대편 2권)

인물과사상사

[8]

서적

찢겨진 산하

기획출판 거름

[9]

웹사이트

戦前韓国の「人権弁護士トロイカ」を輩出した明治大学(留学生編)

https://www.meiji.ac[...]

2022-01-11

[10]

서적

끝나지 않은 역사 앞에서

김영사

[11]

뉴스

해방공간의 주역 14:긍인 허헌

http://www.donga.com[...]

동아일보

1995-11-14 #추정 날짜

[12]

웹인용

이승만과 단파방송 사건

http://news.donga.co[...]

2010-08-22

[13]

웹페이지

[14]

웹페이지

허헌 세계일주

http://db.history.go[...]

[15]

뉴스

동아일보

1928-02-02

[16]

서적

끝나지 않은 역사 앞에서

김영사

[17]

웹페이지

[18]

서적

8·15직후 민족국가 건설운동

역사비평사

[19]

서적

한국현대사산책 (1940년대편 1권)

인물과사상사

[20]

서적

한국현대사산책 (1940년대편 2권)

인물과사상사

[21]

서적

한국현대사산책 (1940년대편 2권)

인물과사상사

[22]

서적

찢겨진 산하

기획출판 거름

[23]

기타

RG 319, Assistant Chief of Staff, G-2 (Intelligence), Entry # 1004H (UD), ID 950054: ATIS-FEC Interrogation Report, Box No. 336, 950054 KG 1276-KG 1291, KG 1293-KG 1300, 30 Aug.-29 Sept. 52, etc. (1 of 2)

http://archive.histo[...]

국사편찬위 전자사료관

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com