여운형

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

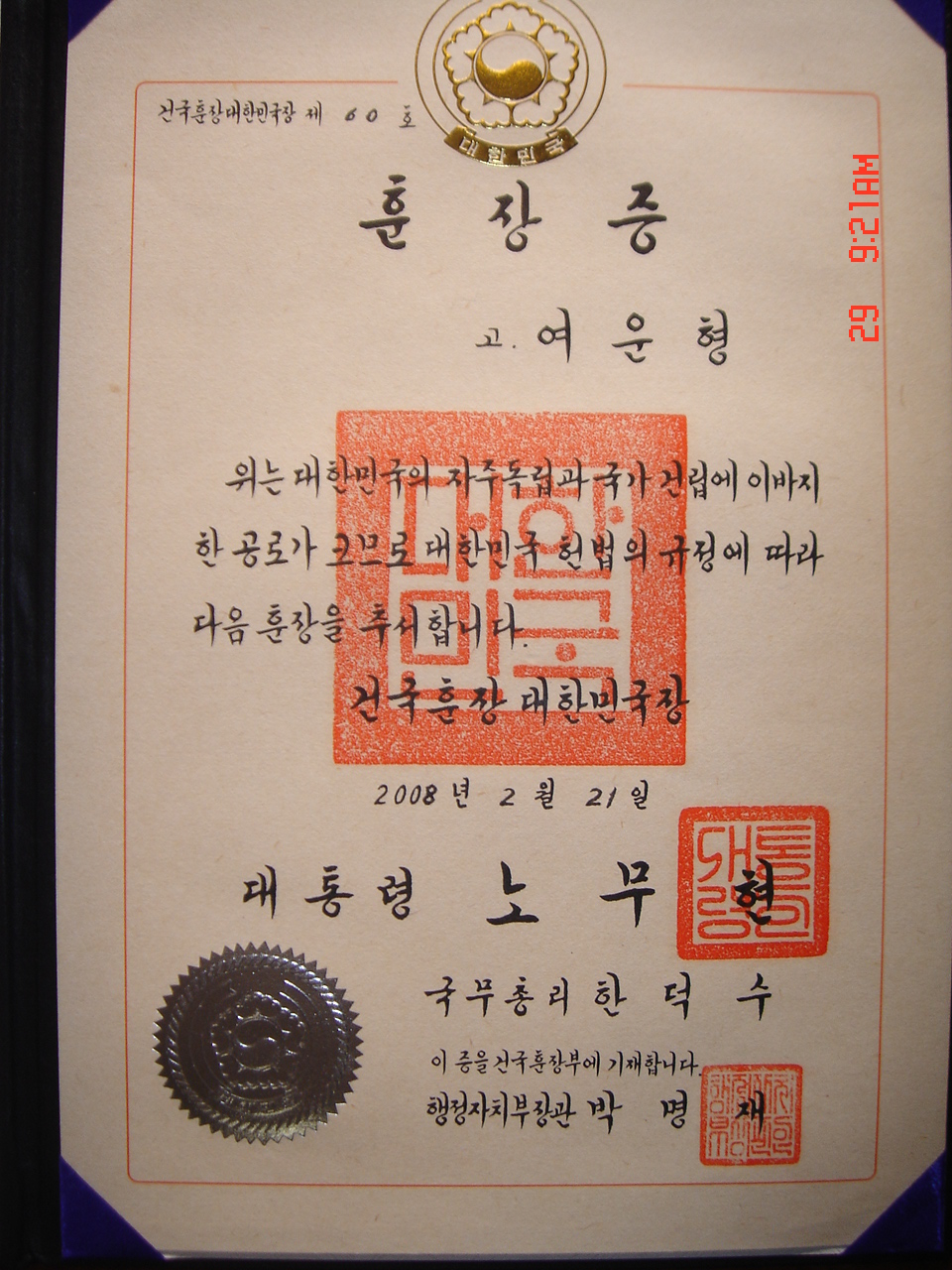

여운형은 1886년 경기도 양평에서 태어난 독립운동가이자 정치가이다. 그는 배재학당, 흥화학교, 우무학당에서 신학문을 배우고, 국채보상운동에 참여하며 프로테스탄트 신자가 되었다. 중국, 상하이, 도쿄 등지에서 독립운동을 전개했으며, 대한민국 임시정부 수립에 참여하고 2·8 독립선언에 관여했다. 해방 후 건국준비위원회를 조직하고 조선인민공화국을 수립했으나 미군정의 불인정과 좌우합작운동의 실패, 암살 등으로 파란만장한 삶을 살았다. 그는 중도적 노선을 추구하며 좌우 통합을 위해 노력했으나, 극우와 극좌 양쪽으로부터 공격을 받았다. 1947년 혜화동 로터리에서 암살당했으며, 사후 2005년 건국훈장 대통령장을, 2008년 건국훈장 대한민국장을 받았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 사회노동당의 정치인 - 백남운

백남운은 일제강점기 경제학자이자 역사학자이며 마르크스주의 유물사관에 입각해 한국사를 연구하고 광복 후 좌익 정치인으로 활동하다 월북하여 조선민주주의인민공화국 정권 수립에 참여한 정치인이다. - 금릉 대학 동문 - 조동호

조동호는 일제강점기 독립운동가, 사회운동가, 언론인으로, 여운형과 함께 중국 망명 후 대한민국 임시정부에서 활동하고, 귀국 후 동아일보 논설위원, 조선공산당 설립 참여, 조선건국준비위원회 선전부장 등을 역임하며 민족 자주와 독립을 위해 헌신했다. - 금릉 대학 동문 - 김약수

김약수는 일제강점기 사회주의 운동가이자 해방 후 우익 정치인으로, 조선공산당 창당 참여, 한국민주당 활동, 국회프락치 사건 연루, 한국전쟁 중 월북, 재북평화통일촉진협의회 활동, 김일성 체제 비판 후 숙청이라는 비극적인 삶을 살았다. - 민주주의민족전선 의장 - 박헌영

박헌영은 일제강점기 사회주의 운동가이자 독립운동가, 정치인으로, 조선공산당 창당에 참여하고 해방 후 조선공산당 재건에 중추적인 역할을 담당했으나, 한국 전쟁 이후 김일성 정권에 의해 처형되어 그의 생애와 활동은 논란과 재평가의 대상이 되고 있다. - 민주주의민족전선 의장 - 허헌

허헌은 일제강점기 변호사이자 독립운동가로서 3·1 운동 관련자 변호와 신간회 활동을 했고, 해방 후에는 건준위 부위원장, 민전 공동의장 등을 지내며 통일 정부 수립을 위해 노력했으며, 월북 후 김일성종합대학 총장 등을 지냈다.

| 여운형 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 지도 정보 | |

| 기본 정보 | |

| |

| 한국어 이름 | 여운형 |

| 한자 이름 | 呂運亨 |

| 로마자 표기 | Yeo Unhyeong |

| 북한 이름 | 려운형 |

| 호 | 몽양 |

| 한자 호 | 夢陽 |

| 로마자 호 | Mongyang |

| 출생일 | 1886년 5월 25일 |

| 출생지 | 조선 경기도 양평군 |

| 사망일 | 1947년 7월 19일 |

| 사망 장소 | 미군정 서울 종로구 혜화동 로터리 |

| 사망 원인 | 암살 |

| 안장 장소 | 서울 강북구 우이동 |

| 웹사이트 | 몽양 여운형 선생 기념사업회 |

| 정치 경력 | |

| 소속 정당 | 신한청년당 (1918년–1922년) 고려공산당 (1920년–1922년) 건국동맹 (1944년–1945년) 조선인민당 (1945년–1946년) 남조선노동당 (1946년) 사회노동당 (1946년–1947년) 근로인민당 (1947년) |

| 주요 직책 | 대한민국 임시정부 외무부 차장 조선인민공화국 국가부주석 겸 국가원수 권한대행 대한올림픽위원회 위원장 근로인민당 당수 근로인민당 최고위원 겸 고문 |

| 대한민국 임시정부 외무부 차장 임기 | 1919년 8월 5일 ~ 1920년 1월 22일 |

| 조선인민공화국 국가부주석 임기 | 1945년 9월 6일 ~ 1946년 2월 2일 |

| 조선인민공화국 총리 | 허헌 |

| 학력 | |

| 출신 학교 | 배재학당 (1900년 ~ 1901년) 흥화학교 (1901년 ~ 1902년) 금릉대학 영어과 (1914년 ~ 1917년) 평양신학교 |

| 가족 관계 | |

| 배우자 | 진상하 (재혼) 진옥출 (첩) 류세영의 장녀 (초취, 사별) |

| 자녀 | 9명 (4남 3녀) |

| 부모 | 여정현 (부) 경주 이씨 (모, 이항복 11대손) |

| 형제 | 여운일 (형) 여운홍 (남동생) 여윤숙 (누이동생) |

| 친척 | 여규신 (조부) 여승현 (숙부) 박찬기 (생질) 여운혁 (6촌 동생) 여운각 (6촌 동생) |

| 훈장 | |

| 훈장 | 건국훈장 대한민국장 |

2. 생애

경기도 양평군 출신으로, 호는 '''몽양'''(夢陽)이다.[2] 일찍이 개화사상에 눈떠 배재학당 등에서 신학문을 배웠고, 국채보상운동에 참여하며 민족 운동에 발을 들였다.[2] 기독교인이 되어 교육 계몽 운동에도 힘썼다.[2]

1914년 중국으로 망명하여 난징의 대학에서 영문학을 공부했으며,[2] 상하이에서 신한청년당을 조직하여 당수로 활동했다.[2] 1919년 3.1 만세 운동 기획을 주도하고,[27][28] 김규식 등을 파리 강화 회의에 파견했으며, 직접 일본을 방문하여 조선의 독립을 주장하는 등[2] 외교적 노력을 펼쳤다. 상하이 대한민국 임시정부 수립에 참여하여 임시의정원 의원, 외무부 차장 등을 역임했으나,[2] 1923년 국민대표회의 이후 임정을 떠났다.

이후 중화민국과 소련을 오가며 활동했다. 쑨원의 권유로 중국국민당에 가입하여 국공합작을 통한 중국 혁명 운동과 반제국주의 운동에 참여했으며,[2] 모스크바에서 열린 동방 민족 대회에 참석하여 블라디미르 레닌 등과 교류하기도 했다.[2][4] 1929년 상하이에서 일본 경찰에 체포되어 국내로 송환, 3년간 옥고를 치렀다.[2]

출옥 후에는 언론인과 체육인으로 활동했다. 1933년부터 조선중앙일보 사장을 지내며 민족 언론 발전에 기여했으나, 1936년 손기정 선수 일장기 말소 사건으로 사장직에서 물러나고 신문은 폐간되었다.[2] 조선체육회(대한체육회의 전신) 회장을 맡아 체육 발전에도 힘썼다.[2]

제2차 세계 대전 말기인 1944년, 일본의 패망을 예견하고 비밀리에 건국동맹을 결성하여 해방 이후를 대비했다.[2] 1945년 8월 해방 직후, 조선총독부로부터 행정권을 이양받아 건국준비위원회(건준)를 조직하고 위원장을 맡아 치안 유지와 국가 건설 준비에 나섰다.[113][118] 9월에는 건준을 기반으로 조선인민공화국이 선포되었으나 미군정의 인정을 받지 못했다.[7][9]

이후 조선인민당을 창당하고, 1946년부터 김규식, 안재홍 등과 함께 좌우 합작 운동을 전개하며 분단을 막고 통일 임시 정부를 수립하기 위해 노력했다. 그러나 신탁통치 문제 등으로 좌우 대립이 격화되면서 극좌와 극우 양측으로부터 끊임없는 테러 위협에 시달렸다.[182]

1947년 7월 19일, 서울 혜화동 로터리에서 차량으로 이동하던 중, 극우 단체 백의사 소속 청년 한지근(본명 이필형)의 총격을 받고 암살되었다.[30][188] 그의 죽음으로 좌우합작운동은 동력을 잃고 한반도는 분단의 길로 나아가게 되었다.

사후 2005년 대한민국 정부로부터 건국훈장 대통령장이, 2008년에는 건국훈장 대한민국장(훈 1등)이 추서되었다. 독립운동가이자 정치인이었던 여운홍은 그의 친동생이다.

2. 1. 생애 초기 (1886~1907)

경기도 양평군의 소론 계열 양반 가문에서 태어났다.[29] 조부 여규신의 영향으로 민족의식을 키웠으며,[31][32] 어린 시절부터 신분 차별에 저항하는 평등사상을 가졌다.[33] 7촌 종숙 여병현의 권유로 배재학당에 입학하여 신학문을 접했고,[35] 이후 흥화학교, 우무학당 등에서 수학했다.[38]2. 1. 1. 유년기 및 학창 시절

경기도 양근군 서시면 묘곡(妙谷)에서 여정현(呂正鉉)과 경주 이씨 사이의 넷째 아들로 태어났다.[29] 위의 세 형이 일찍 세상을 떠나[29] 가문의 9대 종손이 되었다.[135] 그의 조부 여규신은 그를 수태했을 당시 '태양이 떠오르는 꿈'을 꾸었다고 하여, 여운형은 훗날 자신의 아호를 몽양(夢陽)이라 지었다.[30] 그 아래로 남동생 여운홍과 여동생 두 명이 태어났다.그의 집안은 양반 가문이었으나 소론 계열이어서 권력의 중심에서는 벗어나 있었다. 조부 여규신은 조선이 중국으로부터 겪는 수모에 분개하여 중국 정벌을 주장하다 유배를 당하기도 했으며, 이후 동학에 입교하여 2대 교주 최시형을 직접 만날 정도로 독실한 신자가 되었다.[32] 여운형은 이런 조부의 영향을 받아 역사 의식을 키웠고, 조부를 강개지사(慷慨之士)라 평하며 존경했다.[31]

어린 시절, 부모가 심하게 다투는 모습을 보며 스스로 분노를 다스리는 법을 터득했다고 전해진다.[33] 또한 남의 과수원에서 과일을 훔치다 들켜 도망치다 얼굴에 상처를 입었는데, 이 사실을 안 아버지가 과수원 주인을 나무라는 대신 과수원의 나무를 베어버리는 사건이 있었다.[29] 자신의 잘못임에도 불구하고, 양반인 아버지가 신분이 낮은 이의 생계 수단을 함부로 해치는 모습에 충격을 받은 여운형은 신분 차별에 대한 저항 의식을 갖게 되었고, 억압받는 평민과 천민에 대한 깊은 연민을 품게 되었다.[33] 이러한 생각은 그의 행동으로 나타나, 말을 타고 길을 갈 때 농부들이 식사하는 모습을 보면 일부러 말에서 내려 먼지를 내지 않도록 조심했으며[34], 노비나 상민의 장례가 있을 때는 더욱 정성을 다해 밤새 자리를 지키고 염습을 돕는 등 신분에 구애받지 않는 모습을 보였다.[34]

어린 시절 삼국지 읽기를 즐겼으며, 특히 관우를 좋아했다고 한다.[33] 1900년, 미국과 영국 유학을 마치고 돌아온 7촌 종숙 여병현의 영향으로 신학문에 눈을 뜨고 감리교 계열의 배재학당에 입학했다.[35] 이 시기 상동교회에 출석하며 그리스도인이 되었다.[36] 그러나 배재학당 재학 중 주일 예배에 빠졌다는 이유로 부당한 체벌을 받자 이에 항의하며 1년 만에 자퇴하였다.[207][37] 이후 민영환이 세운 흥화학교로 옮겼으나 이 역시 곧 그만두었다.[38] '스스로 살아가려면 직업을 가져야 한다'는 아버지의 충고에 따라 관립 우무학당에 입학하여[38][207] 통신 기술을 배웠다. 우무학당 재학 중 학교가 일본인의 손에 넘어가려 하자, 학생들을 모아 학교 인수 반대 운동을 주도하기도 했다.[38] 졸업 후 우무국 기술관으로 채용되었으나, 일본인들이 통신원을 장악한 것에 반발하여 취임을 거부했다.[38] 당시 첫 월급이 27원으로 상당한 액수였음에도 불구하고, 아버지와 지인의 간곡한 권유마저 뿌리치며 자신의 신념을 지켰다.[38]

1907년, 동생 여운홍과 함께 대한협회 강연회에서 안창호의 연설을 듣고 큰 감명을 받아 독립운동에 투신할 것을 결심했다.[207]

2. 1. 2. 계몽 운동

1900년 미국과 영국 유학에서 돌아온 7촌 종숙 여병현(呂炳鉉)의 영향으로 감리교 학교인 배재학당에 입학하였다.[35] 이 시기 상동교회의 인사들과 교제하며 개신교 신자가 되었다고 전해진다.[36] 그러나 배재학당에서 주일 예배 불참을 이유로 체벌을 받자, 부당함에 항의하며 1년 만에 자퇴하였다.[207][37] 이후 민영환이 설립한 흥화학교로 전학했으나 다시 그만두고, 아버지의 권유로 관립 郵務學堂|우무학당한국어에 입학했다.[38][207] 우무학당 재학 중 학교가 일본인의 손에 넘어가자 학생 20여 명과 함께 학교 인수 반대 운동을 주도했다.[38] 졸업 후 우무국 기술관으로 채용 통지서를 받았으나, 일본인들이 통신원을 장악한 것에 반발하여 취임을 거부했다.[38] 아버지와 아버지 친구의 권유에도 불구하고 그는 끝까지 자신의 뜻을 굽히지 않았다.[38]

1907년 동생 여운홍과 함께 대한협회 주최 강연회에서 안창호의 연설을 듣고 깊은 감명을 받아 독립운동에 투신하기로 결심했다.[207] 같은 해 개신교로 개종하고 고향인 양평에 光東學校|광동학교한국어를 설립하여 교육을 통한 계몽 운동에 힘썼다. 1908년에는 양평에 국채보상운동 지부를 설립하고 여러 지역을 순회하며 강연 활동을 펼쳤다.

1910년 강릉 草堂義塾|초당의숙한국어의 교사가 되었으나, 1911년 일본식 이름 사용을 거부하여 학교에서 해고되었다. 이후 평양신학교에 입학하여 2년간 신학을 공부했다.

2. 2. 중국 망명과 독립운동 (1914~1929)

1914년, 여운형은 집안의 재산을 정리하고 노비 문서를 불태워 노비들을 해방시킨 뒤 중국으로 망명길에 올랐다.[45] 그는 난징에 있는 금릉 대학 영문학과에 입학하여 3년간 수학했으나 졸업장을 받지는 않았고, 영문학 과정을 수료한 후 학교를 떠났다.[46] 이후 상하이로 이주하여 미국인이 운영하는 협화서국(協和書局)에서 일하며 한국인들의 출국 수속 관련 업무를 도왔다.[46]1917년에는 중국국민당의 지도자 쑨원을 만나 교류하기 시작했으며,[47] 같은 해 여름, 비밀리에 귀국하여 한강에서 이범석을 만나 함께 상하이로 갔다.[48] 1918년에는 상하이에서 신한청년당을 조직하고 대표로 활동하며 독립운동의 기반을 마련했다.[2][27][28] 또한, 이후 으로 발전하는 단체를 설립하기도 했다.[2]

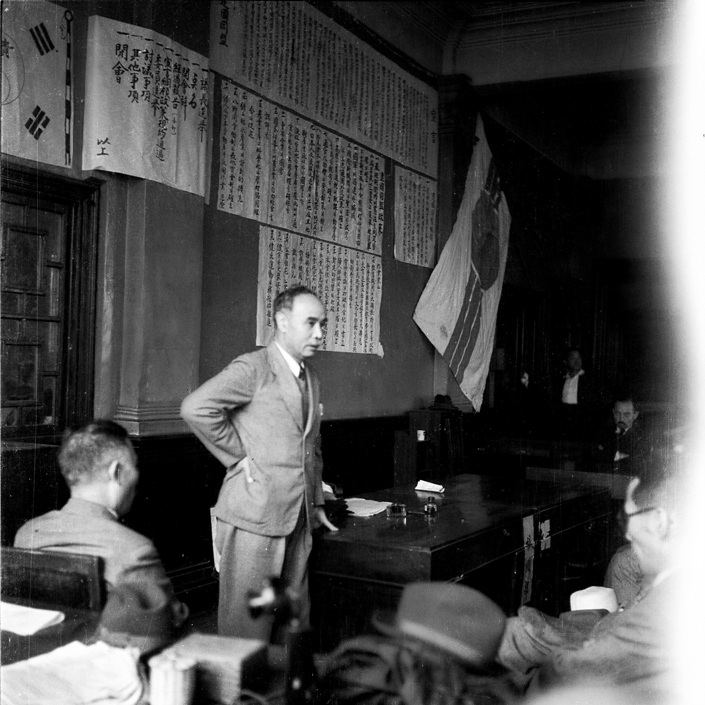

1919년은 여운형의 독립운동 활동이 두드러진 해였다. 그는 도쿄에서 발표된 2·8 독립선언 작성에 참여했으며,[2] 국내 3.1 만세 운동의 기획을 주도했다.[27][28] 또한, 김규식 등을 파리 강화 회의에 파견하여 한국의 독립을 국제사회에 호소하도록 했고,[2] 같은 해 4월 상하이에서 수립된 대한민국 임시정부의 창립 멤버로 참여하여 임시의정원 의원과 외무부 차장을 역임했다.[2] 그는 상하이에 한국인을 위한 를 설립하기도 했으며,[2] 11월에는 직접 일본을 방문하여 도쿄 제국호텔에서 한국인의 생존권 보장을 요구하는 연설을 하는 등[2] 적극적인 외교 활동을 펼쳤다.

1920년, 여운형은 상하이에서 고려공산당에 가입하여 번역 위원 및 선전원으로 활동했다.[2] 1921년에는 상하이에서 중한호조사 결성에 참여했고,[21] 1922년 1월에는 소련 모스크바에서 열린 극동인민대표대회에 참석하여 블라디미르 레닌과 레온 트로츠키를 만나 한국의 반제국주의 운동에 대해 논의했다.[2][4] 같은 해 10월에는 김구, 손정도 등과 함께 를 조직했다.[2] 1923년 국민대표회의에서는 안창호, 김동삼 등과 함께 임시정부 개조파로 활동했으나, 회의 결렬 후 임시정부를 떠났다.

이후 여운형은 중화민국과 러시아를 오가며 활동을 이어갔다. 1925년 3월 쑨원이 사망하자 그의 추도식에 참석했으며,[68] 5월에는 조봉암의 모스크바행 여권 발급을 도왔다.[69] 같은 해 5월 30일, 영국 경찰이 중국인 시위대를 살해한 '5.30 사건'을 계기로 중국 혁명 운동에도 적극적으로 참여하게 되었다.[58] 그는 쑨원의 추천으로 중국국민당에 가입하여[2] 국공합작을 통한 반제국주의 운동에 힘썼고, 국민당 대표 사오리쯔와 공산당 대표 취추바이 등과 교류하며 운동 방향을 논의했다.[68] 이 시기(1925년~1927년) 그는 상하이에서 소련의 타스 통신사 직원으로 근무하기도 했다.[62]

1926년 1월에는 의열단 단장 김원봉의 황포군관학교 입학을 지원했으며,[70] 국민당 2차 전국대표대회에 왕징웨이의 초청으로 참석하여 연설하고 그의 자문 역할을 맡기도 했다.[68] 그러나 1927년 장제스가 공산당원을 대대적으로 숙청하면서 국공합작이 결렬되자 그의 중국 혁명 활동도 중단되었다.[68]

활동이 여의치 않게 되자, 여운형은 중국 푸단 대학의 체육 교사로 잠시 일했다. 그는 학생들과 함께 동남아시아로 수학여행을 떠나 필리핀, 싱가포르 등지에서 제국주의에 저항하고 민족 해방을 촉구하는 연설을 하다가 현지 경찰에 억류되거나 추방당하기도 했다.[71][30] 1929년 7월, 푸단 대학 축구팀 감독 자격으로 동남아시아를 순회하던 중 상하이에서 일본 경찰에 체포되어 국내로 압송되었고, 3년 징역형을 선고받았다.[2]

2. 3. 국내 활동과 투옥 (1929~1944)

1929년 7월, 푸단대학교 축구팀 감독으로 선수들과 동남아시아 연수 여행 중 필리핀, 싱가포르 등지에서 반제국주의 연설을 하였다. 이 활동으로 인해 상하이에서 일본 경찰에 체포되어 국내로 압송되었고, 3년의 징역형을 선고받았다.[2]1932년 11월 대전 감옥에서 가석방되었다.[2] 출옥 후인 1933년 2월, 조선중앙일보 사장으로 취임하여 언론 활동을 재개하였고,[2] 1934년에는 대한체육회의 전신인 조선체육회 회장을 맡았다.[2] 1935년에는 충청남도 아산에 있는 이순신 장군의 묘소에 묘비를 세우는 일에 참여하였다.

1936년 8월, 베를린 올림픽 마라톤 금메달리스트인 손기정 선수의 사진에서 일장기를 삭제한 사건이 발생했다. 이 사건으로 조선중앙일보는 일제에 의해 강제로 폐간되었고, 여운형은 사장직에서 물러나야 했다.[2] 이는 일제의 언론 탄압을 보여주는 대표적인 사례 중 하나이다.

1942년 12월, 일제의 패망을 예견하고 독립을 준비하던 중 '유언비어를 퍼뜨렸다'는 이유로 치안유지법 위반 혐의를 받아 다시 체포되었다.[2][27] 옥중에서 가혹한 고문을 당한 끝에 건강이 크게 악화되어, 1943년 7월 병보석으로 석방되었으나 징역 1년, 집행유예 3년을 선고받았다.[2][27]

석방 직후 경성요양원에 입원 중이던 여운형에게 일제 검사와 판사 등이 찾아와 여러 차례 사상 전향서 작성과 신사참배를 강요했으나, 그는 끝까지 이를 거부하였다.[27] 하지만 가족과 친지들의 간곡한 권유와 압박 속에서 결국 본인의 의사와 무관하게 전향서에 날인이 이루어졌다.[27][30] 이후 1943년 10월경, 일제의 기관지였던 경성일보는 여운형이 학병 지원을 권유했다는 내용의 기사를 그의 서명과 함께 게재하였다. 그러나 당시 인터뷰에 동석했던 기자의 증언에 따르면, 여운형은 학병 지원에 대해 회의적인 입장을 밝혔으며 기사 내용은 그의 발언과 다르게 조작된 것이었다.[261] 당시 일제의 극심한 감시 하에 있던 여운형이 비밀리에 독립운동을 준비하고 있었다는 점을 고려할 때, 해당 기사는 일제의 강압과 조작에 의한 것일 가능성이 높다.[263][265]

1943년 7월 퇴원 후, 여운형은 일제의 감시를 피해 11월 말 경기도 양주군 봉안(奉安) 이상촌으로 거처를 옮겼다. 이곳에서 그는 일제의 패망에 대비하여 동지들을 규합하고 청년들을 지도하며 비밀리에 독립운동을 준비하였다.[27] 1944년 8월 10일, 서울 삼광한의원에서 조동호, 현우현 등과 함께 비밀결사 조직인 조선건국동맹을 결성하고 위원장을 맡아 전국적으로 조직을 확대해 나갔다.[2] 같은 해 10월에는 양평군 용문산에서 농민동맹을 결성하는 등 해방 이후의 국가 건설을 위한 준비 작업을 꾸준히 진행하였다.

2. 4. 건국 준비 활동 (1944~1945)

1944년, 제2차 세계 대전에서 일본의 패색이 짙어지자 여운형은 이를 예견하고 해방 이후의 국가 건설을 준비하기 위해 비밀리에 건국동맹을 조직하였다.[2] 그는 건국동맹의 위원장을 맡아 조직을 이끌었으며, 건국동맹은 전국적으로 세력을 확장하고 다른 독립운동 단체들과 연합을 모색했다.[2] 같은 해 경기도 양평의 용문산에서는 농민들을 중심으로 농민동맹을 결성하기도 하였다.2. 5. 해방 이후 정치 활동 (1945~1947)

1945년 8월 일본의 항복 직후, 여운형은 조선총독부로부터 행정권과 치안권을 이양받아 해방 정국의 혼란을 수습하는 데 중요한 역할을 하였다.[113] 그는 1944년 비밀리에 결성했던 건국동맹을 기반으로 안재홍, 박헌영 등과 함께 건국준비위원회(건준)를 조직하여 위원장을 맡았다.[118] 건준은 전국적인 지지를 받으며 각지에 지부를 설립하고 치안 유지 활동 등을 벌였으나, 이후 박헌영 등 좌파 세력의 주도로 9월 6일 조선인민공화국(인공)으로 개편되었다. 여운형은 인공의 부주석으로 추대되었지만,[129] 9월 8일 한반도 남부에 진주한 미군정은 인공을 정부로 인정하지 않았다. 오히려 미군정 사령관 존 하지는 한민당 등 우익 세력의 모함으로 인해 여운형을 친일 인사로 오해하는 등 초기부터 부정적인 태도를 보였다.[108][130][131]인공 부주석직에서 물러난 여운형은 1945년 11월 조선인민당을 창당하였고, 1946년부터는 김규식, 안재홍 등과 함께 좌우 합작 운동을 전개하며 분단을 막고 통일 임시 정부를 수립하고자 노력했다. 그는 중도좌파 노선을 걸으며 좌우 세력을 아우르려 했으나, 신탁통치 문제 등으로 좌우 대립이 격화되면서 그의 입지는 점점 좁아졌다. 이후 사회노동당, 근로인민당 등을 창당하며 정치 활동을 이어갔지만, 극좌와 극우 양측으로부터 끊임없는 견제와 비판에 직면했다.

해방 이후 여운형은 극심한 정치 테러의 표적이 되었다. 1945년 8월부터 암살되기 직전까지 약 2년간 총 10여 차례의 테러 공격을 받았으며,[182] 이는 당시의 극단적인 정치 상황을 보여준다. 미군정이 경호를 제안하기도 했으나, 여운형은 "대중과 함께 살아온 내가 어찌 대중으로부터 스스로 격리되겠는가?"라며 거절했다고 전해진다.[181] 결국 1947년 7월 19일, 서울 혜화동 로터리에서 차량으로 이동하던 중 극우 단체 백의사 소속 한지근(본명 이필형)의 총격을 받고 암살되었다.[30][188] 해방 정국의 격동기 속에서 통일 국가 건설을 위해 노력했던 그의 갑작스러운 죽음은 많은 이들에게 큰 충격을 주었다.

2. 5. 1. 건국준비위원회와 조선인민공화국

해방 직전, 소비에트 연방이 청진 상륙 작전을 개시하자 조선총독부는 소비에트 연방의 경성 점령 가능성을 우려하여 좌파 및 민중 세력을 대표할 수 있는 여운형과 접촉하였다.[111][112] 1945년 8월 14일, 여운형은 총독부 경무국장 니시히로 다다오로부터 일본의 패전 소식과 함께 다음 날 아침 조선총독부 정무총감 엔도 류사쿠의 관저(서울 필동)로 와달라는 요청을 받았다. 엔도 총감은 여운형에게 조선에 거주 중인 일본인들의 안전한 철수를 보장해 달라고 요청했고, 여운형은 다음 5개항 조건을 제시하며 이를 수락했다.[113]- 모든 정치범을 즉시 석방할 것.

- 당장에 경성 시민이 먹고 살 수 있을 만큼의 식량을 확보해줄 것.

- 우리 조선이 주체적으로 치안을 맡는다.

- 치안 유지와 건설 공사에 총독부는 방해하지 않는다.

- 학생들과 청년들 활동을 총독부가 방해하지 않는다.

행정권과 치안유지권을 인수한 여운형은 8월 15일 송진우에게 사람을 보내 참여를 요청하고 직접 찾아가기도 했으나, 송진우는 "경거망동을 삼가라. 중경 정부(대한민국 임시정부)를 지지하여야 한다"며 거절했다.[114] 여운형은 송진우의 임정봉대론에 대해 "일제의 탄압 아래서 직접 싸워온 거대한 세력은 국외에 있는 것이 아니고 국내에 있는 3천만 민중"이며, 임정은 해외에 오래 머물러 국내 기반이 약하고 여러 독립단체 중 하나일 뿐이라고 반박하였다.[115]

여운형의 조선총독부와의 교섭에 대해서는 논란이 있다. 긍정적인 평가는 해방 직후의 혼란 속에서 일본군의 학살이나 사적인 보복으로 인한 사회 분열과 무고한 피해를 막기 위한 조치였다고 본다.[116] 반면, 비판적인 시각에서는 일본군이 다른 지역에서 항복 후 포로 대우를 받았던 점을 들어 부적절한 처신이었다고 지적한다. 훗날 한민당과 그들의 기관지 동아일보, 친일 성향의 방응모가 운영하던 조선일보 등은 이 교섭을 빌미로 여운형을 '일본에게 돈을 받은 친일파'라고 맹렬히 비난했지만, 정작 여운형 본인은 일제 강점기 내내 탄압받았고 해방 전후로 총독부로부터 어떠한 금전적 지원도 받지 않았으며 가난하게 살았다. 총독부 측에서도 여운형이 반일 인사임을 알고 교섭을 주저했던 기록이 있다.

1945년 8월 15일 밤, 여운형은 1944년 8월에 자신이 결성했던 비밀 조직 건국동맹을 기반으로 건국준비위원회(건준)를 발족시키고 위원장에 취임했다.[118] 1945년 8월 16일, 전날 일본제국 천황의 항복 방송 소식을 뒤늦게 알게 된 시민들이 환호하며 서울 계동의 여운형 자택으로 몰려와 연설을 요청했다. 여운형은 집 뒤편의 휘문중학교 운동장에서 연설하였다.[119] 그는 연설에서 조선 민족의 해방을 선언하고, 총독부로부터 치안권과 행정권을 이양받았음을 알리며, 과거의 아픔을 잊고 합리적이고 이상적인 낙원을 건설하기 위해 단결할 것을 호소했다. 또한 해외 지도자들이 돌아올 때까지 힘을 합쳐 협력해야 한다고 강조했다.[30][108][120]

이어 여운형은 건국동맹을 모체로 건국준비위원회를 조직하였고 YMCA 건물에서 건준 강령을 발표하였다. 건준은 치안권과 행정권을 담당하며 민중의 폭넓은 지지를 받아 각 지역마다 100여개의 지부가 확대, 개편되었다. 이어 건준은 각 지역 지부인 '인민위원회'를 만드는 데 앞장섰다. 그러나 8월 하순, 북위 38도선을 경계로 북쪽은 소련군, 남쪽은 미군이 점령한다는 연합국의 방침이 알려지면서 분단의 현실이 드러났다.[166] 여운형은 건준을 공식적인 정부로 선포해 하나의 기정사실화하고 곧 경성에 진주할 것으로 예상했던 소련군으로부터 추인받는 길을 밟으려 했다.

김무용에 따르면, 건준 결성 초기에 사회주의자들이 참여하게 된 배경에는 여운형·건국동맹과 사회주의자들의 이념적 친화성 및 친분 관계 외에도, 소련의 서울 진주 소식이 크게 작용했다. 여운홍의 증언에 의하면 여운형은 8월 15일 엔도를 만난 뒤 "소련군이 서울에 진주할 것이기 때문에 사태가 달라졌다"는 입장을 보였으며, 이에 따라 여운형과 건준 참여 세력은 사회주의 계열을 적극 참여시켜 소련군의 남한 진주에 대응하는 국가 건설을 준비하고자 했다.[121] 여운형은 박헌영을 건준에 영입하기 위해 노력했다.[122]

여운형의 딸 여연구의 주장에 따르면, 건준에 가담한 박헌영이 '건국준비위원회 내에 민족주의자들이 많다'며 개조를 요구하였다. 여운형은 부위원장 안재홍과 협의하였는데, 안재홍은 박헌영을 멀리하라고 충고한 뒤 건준에서 탈퇴했다.[123] 우익 계열 인사였던 안재홍의 탈퇴는 건준 내 노선 갈등을 보여준다. 여운형은 "일본으로부터 해방된 오늘날 민주주의 조선을 건설함에 있어 구태여 빛깔을 문제삼을 필요가 어디 있느냐. 모두가 합력하여 민주주의 국가를 건설하면 그만이 아니겠느냐 … 조선인민공화국이라면 적색으로 아는 사람은 소학교 1학년과 같은 사람이라 할 것이다"라고 말하며 이념을 초월한 협력을 강조했다.[124] 그는 다시 송진우를 찾아 건국준비위원회 동참을 요청하였으나, 송진우는 임정 봉대론을 주장하며 제안을 거절했다.[125][126] 예상과 달리 소비에트 연방이 더 이상 남진하지 않자 조선총독부는 경성일보, 경성방송국, 동아일보 등을 다시 장악하며 반격에 나섰다.

1945년 9월 6일, '전국인민대표자회의'가 열렸고 박헌영 주도로 건준은 「조선인민공화국」(약칭 인공)으로 변모했다. 김무용에 따르면, 여운형은 인공 수립에 합의한 뒤 내부 반발에 부딪혀 조각 발표를 보류하려 했지만 적극적으로 반대하지는 않았다. 그는 인공 대표대회에서 인사말을 했고 부주석 지위도 거부하지 않았다. 또한 인공 수립 당시 여운형은 "38도선 이북은 소련군이 진주하여 모든 것을 조선인민에게 맡기는 듯하였고, 우리는 미군도 38도 이남에 진주하면 역시 조선인민에게 모든 것을 맡길 줄 예상하여 그것을 맡을 준비를 하였다. 그래서 급히 인민대표회의를 열어 국호, 정부조직법, 인민위원을 결정하였다"고 말했다.[127]

1945년 8월 하순, 여운형 등은 밀사 손치웅을 평양에 파견하여 조만식에게 남으로 내려올 것을 권고하였다. 그러나 조만식은 '여운형에게 뜻은 함께 하겠으나 몸은 여기 남겠다'며 사양하였다.[128] 1945년 9월 7일 여운형은 미군정이 시작되기 전까지 지속되었던 조선인민공화국의 주석에 선출된 이승만과 함께 부주석에 선출되었다.[129] 그러나 9월 8일 미 24군단이 한반도에 입성하고 군정을 선포하였을 때, 미군정장관 아널드는 오긍선을 통해 한민당의 송진우를 소개받았다. 다음날 9월 11일 한민당을 대표한 조병옥, 윤보선 등은 미 군정장관 등을 만나 인공은 "일본과 협력한 한인집단"에 의해 조직되었으며, 여운형은 "한인들에게 잘 알려진 부일협력 정치인"이라고 왜곡하여 주장하였다.[108][130][131] 이묘묵도 명월관에서 미군정 관리들에게 '여운형이 잘 알려진 친일파이며 인공은 공산주의적 경향이 있다'고 왜곡하여 주장하였다.[108][130][131]

1945년 10월 초, 여운형은 미 군정 사령관 존 하지와 첫 대면이 이루어졌는데, 하지는 여운형에게 다음과 같이 질문했다.

악수를 마친 후, 그(존 하지)가 던진 첫 질문은 "왜놈과 무슨 관련이 있지?"였고, 내 대답은 "없소!"였소. 그러자, 그는 "왜놈으로부터 얼마나 돈을 받았지?"라고 묻더이다. 나는 그의 질문과 비우호적인 태도에 당황했소.

이러한, 존 하지의 왜곡된 선입견과 그 배경은 미군정 고문으로 위촉된 9명의 한국민주당 인사들의 모함 때문이었던 것으로 밝혀졌다.[108]

1945년 10월 20일, 미군정의 주관하에 대대적인 환영행사 속에 이승만이 귀국하게 된다. 여운형은 이승만에게 찾아가 인공이 설립된 경로를 설명하고 인공 주석에 취임할 것을 요청하러 만났으나, 이승만은 침묵으로 답하고 이후 한국민주당과 함께 손을 잡고 독자적인 행보를 걷게 된다.

이어 1945년 11월 3일, 대한민국 임시정부의 환국 때 그는 중경 임시정부 요인들을 맞아주었으나, 충칭 임시정부만을 추대하자는 내용인 '임정 정통론' 추대에는 반대하였다.[132]

귀국한 대한민국 임시정부 요인 중 김원봉과 장건상, 김성숙 등이 그를 찾아온다. 이들과의 면담에서 여운형은 호쾌한 성격과 달변으로 이들을 매료시켜, 김원봉 등을 좌파 진영으로 영입하게 된다.

2. 5. 2. 조선인민당과 좌우합작운동

1945년 10월, 미군정의 압력으로 조선인민공화국 부주석 직에서 사퇴한 여운형은 1945년 11월 12일 조선인민당을 창당하고 당수가 되었다.[9] 이후 1946년 2월 15일에는 민주주의민족전선(민전)의 공동의장으로 선출되었다.

1946년 5월부터는 김규식, 안재홍 등과 함께 통일 임시 정부 수립을 목표로 좌우 합작 운동을 추진하며 중도좌파를 대표하였다. 그러나 그의 중도적 입장은 당시 극심한 정치 대립 속에서 극우와 극좌 양측으로부터 공격을 받았고, 점차 설 자리를 잃어갔다.

1946년 10월 16일, 3당 합당 문제를 둘러싼 논의 끝에 사회노동당을 결성했으나, 당내 갈등으로 인해 별다른 활동을 하지 못했다. 결국 1946년 12월, 여운형은 남조선과도입법의원 불참과 함께 정계 은퇴를 선언하며 남로당을 탈당했다.

정계 은퇴 선언 직후인 1946년 12월 28일부터 1947년 1월 8일까지 북한을 방문하여 김일성과 회담하였다. 이 자리에서 그는 좌익 진영의 단결, 자신의 정계 복귀 문제, 좌우합작운동 및 미소공위 재개 운동 등에 대해 논의했으며, 38선 이북만의 토지 개혁이 분단을 고착화시킬 수 있다는 우려에서 김일성에게 북한 방식의 토지 개혁 추진을 만류하기도 했다.[138][169]

박병엽의 구술에 따르면, 김일성은 백남운에게 사회노동당 탈당 후 남로당으로부터 배척받은 이들이 여운형을 중심으로 재결집할 수 있도록 지원하라고 지시했다. 김일성은 여운형에게 백남운, 공산당 대회파 출신 이영, 중도 세력 장건상 등을 규합하는 중심 역할을 해달라고 강조하며, 사회노동당을 해체하고 대중적인 정당을 새로 결성할 것을 설득했다. 북로당 지도부는 새 당의 강령은 이전 인민당·신민당 수준이면 충분하다는 의견을 교환하고, 여운형에게 사회노동당의 공식 해체 절차를 밟아달라고 요청했으며 여운형도 이를 약속했다. 여운형은 사회노동당 출신들 가운데 남로당에 입당하지 않은 사람들을 결집시켜 2월 26일에 근로인민당 준비위원회를 발족시켰으나, 공산당 대회파 출신들을 당에 끌어들이는 데 어려움을 겪어 북로당의 개입이 필요했다.

북한 방문 이후, 여운형은 1947년 1월 27일 반탁운동과 민주주의민족전선의 편협성을 비판하는 담화를 발표했다. 미소공위 재개 조짐이 보이던 1947년 5월, 그는 근로인민당 창당 준비에 착수하여 5월 24일과 25일 창당대회를 열어 위원장에 선출되었다. 부위원장에는 백남운과 장건상이 선출되었다.[170] 근로인민당은 김일성과의 논의를 바탕으로 좌익 세력을 통합하기 위해 창당된 정당으로 평가된다.

그러나 근로인민당 창당 과정에서 여운형은 남로당과의 차별성을 강조하는 발언을 하기도 했다. 한 증언에 따르면, 그는 연설에서 "남로당은 미군정청과 투쟁하는 정당이다. 나는 미군정청과 협력하는 당을 만들었다"고 말했으며,[170][171] 다른 연설에서는 "남로당은 극단적으로 좌익이며, 오직 우리 당만이 올바른 노선을 견지하고 있습니다"라고 발표했다고 전해진다.[172] 이러한 발언들은 남로당과의 갈등을 보여주는 동시에, 미군정과의 관계 설정에 대한 그의 복잡한 입장을 드러낸다.

한편, 이후 공개된 소련군정 문서에 따르면 여운형은 김일성과의 대화에서 남조선의 상황을 "미국인들로부터 다시 해방되지 않으면 안 되게 되었다"고 표현하며 미군정에 대한 비판적인 시각을 드러냈다. 그는 미국인들이 반동세력을 돕고 있기 때문이라고 이유를 설명하며, 소련군이 진주한 북조선과 달리 미군이 진주한 남조선에서는 인민위원회가 발전하지 못했다고 지적했다.[173] 로마넨코의 보고서에 따르면, 여운형은 김일성에게 입법의원 참여 문제에 대해 "미국에 미소를 지으면서 다른 한편 그들을 치는 화전양면 전술을 당의 노선으로 채택해야 한다"고 말하며, 북로당이 반대하면 참여하지 않겠다는 유연한 태도를 보였다. 그는 근로인민당 창당을 제안했으며, 두 사람은 "조선은 소련의 원조 하에서만이 독립을 얻을 수 있다"는 데 동의하며 소련과의 협력 필요성을 공유했다.[174]

이처럼 여운형은 조선인민당 창당, 좌우 합작 운동 추진, 근로인민당 창당 등을 통해 해방 정국에서 통일 정부 수립을 위한 노력을 이어갔으나, 좌우 세력 간의 극심한 대립과 끊임없는 테러 위협 속에서 그의 정치적 행보는 순탄치 않았다.

2. 6. 암살 (1947)

여운형은 1945년 광복 이후부터 정치 테러를 여러 차례 겪었다. 1929년 중국에 있을 때 2차례, 광복 이후부터 1947년 7월 암살되기까지 2년간 총 10차례의 테러를 당했는데, 이는 정치 테러 역사상 유례를 찾기 힘들 정도로 빈번한 기록이다.[182] 직접적인 테러 외에도 협박 전화와 편지, 비방 벽보, 심지어 살인을 교사하는 신문 기사(이종형의 대동신문 등)까지 있었다.당시 극단적인 반탁주의자들은 '신탁통치는 식민통치의 연장이며, 이를 찬성하는 자는 반역자이므로 제거해야 한다'는 신념 아래, 찬탁으로 입장을 바꾼 박헌영을 비롯해 김규식, 안재홍, 여운형[179] 등을 암살 대상으로 삼았다.[180] 여운형의 비서였던 여운각은 "일상적으로 위협을 느끼는 것이었다. 게다가 집(계동)도 폭파되고, 여운형이 여러 번 테러를 당했었고... 자녀들도 미행이 붙는 등 수상한 것도 여러 번 있었고, 하루도 정말 안심할 그런 게 아니었다."고 회상했다.[108]

여운형은 다섯 번째 테러를 당했을 때 "나는 죽어도 이 길을 가겠다."고 말했으며, 그를 걱정하는 자녀들에게는 "혁명가는 침상에서 죽는 법이 없다. 나는 거리에서 죽을 것이다."라고 자신의 앞날을 예견하는 듯한 말을 남기기도 했다.

1947년 3월 17일 새벽 1시에는 여운형의 계동 집 침실이 폭탄 테러로 파괴되었으나, 외출 중이어서 무사했다.[175] 군정 경찰은 사건 조사 대신 여운형에게 서울을 떠나라고 충고했으나[176], 그는 끝내 서울을 떠나지 않았다.[108] 이 사건의 범인으로는 백민태가 지목되는데, 그는 김두한과 친분이 있었으며[177] 훗날 노덕술 등 친일 경찰들이 계획한 반민특위 요인 암살 음모를 폭로하며 자수한 인물이다. 한편, 여운형의 동생 여운홍은 이 폭탄 테러가 좌파에 의해 일어났다고 증언하여 남로당의 개입 가능성을 시사하기도 했다.[258]

1947년 5월 무렵, 극우파는 미군정 하의 한국인 경찰 세력과 연계하여 여운형 암살을 계획했다. 이러한 움직임을 파악한 미군정 사령관 존 하지는 6월 28일경 여운형에게 미군 헌병을 경호원으로 붙여주겠다고 제안했으나, 여운형은 "대중과 함께 살아온 내가 어찌 대중으로부터 스스로 격리되겠는가?"라며 거절했다.[181]

1947년 7월 19일 아침, 여운형은 김용중[184]에게 영문 편지를 보냈다. 편지에는 죽음을 예감하는 듯한 내용과 함께 당시 정치 상황에 대한 비판이 담겨 있었다.

북조선에서 소련이 극좌파분자만을 선호한다고 하면 여기 남조선에서 미국은 반대로 가려하고 있소.

(..중략..)

극우파가 아닌 모든 사람들은 '공산주의자'로 낙인찍히고, 그 활동을 방해받고 있소.

(..중략..)

친애하는 김선생.

나는 공포로부터의 자유가 없소. 나는 아직도 미군정 하에서 국립경찰로 채용된 친일파의 손아귀에 고통 받고 있소이다.[108][185]

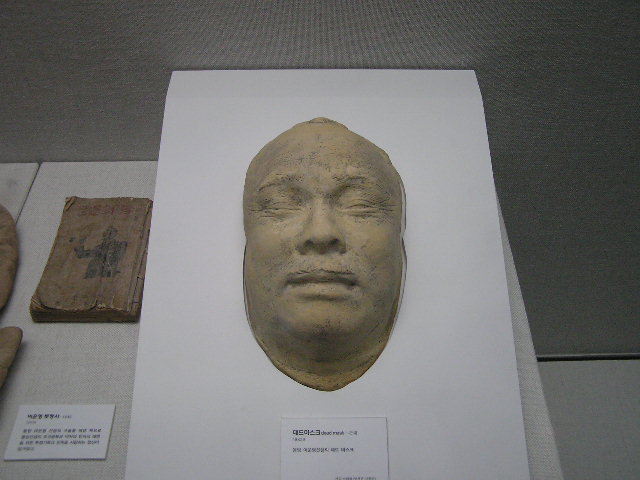

같은 날인 1947년 7월 19일, 조선체육회 회장이었던 여운형은 IOC 가입 기념으로 서울 운동장에서 열리는 한국과 영국 간 친선 축구 경기에 참석할 예정이었다. 경기 참관 후에는 남조선과도입법의원 민정장관직 수락 문제를 논의하기로 약속되어 있었다. 그 전에 잠시 옷을 갈아입기 위해 차를 타고 집으로 향하던 중, 오후 1시경 서울 혜화동 로터리 부근에서 트럭 한 대가 갑자기 나타나 여운형이 탄 자동차를 가로막았다. 곧이어 한지근(韓智根, 본명 이필형)[187]이라는 청년이 달려와 차 안에 있던 여운형을 향해 권총 두 발을 발사했다. 총탄은 여운형의 복부와 심장을 관통했고, 그는 병원으로 옮겨지던 중 숨을 거두었다. 향년 62세였다. 당시 차에 함께 타고 있던 비서 고경흠은 여운형이 숨을 거두기 직전 "조국...", "조선..."이라는 말을 남겼으며, 미소를 띤 얼굴이었다고 증언했다.[30][188] 암살범 한지근은 19세의 북한 출신 청년으로, 우익 테러 단체인 백의사 단원이었다.[187] 암살의 배후에 대해서는 우익 세력, 남로당의 박헌영 계열, 혹은 김일성 계열 등 여러 주장이 제기되었으나 명확히 규명되지 않았다.

여운형이 사망한 후, 미국군은 그의 소지품 중에서 북한으로 보내려던 편지들을 수거해 분석한 것으로 알려졌다.[189][190]

여운형의 갑작스러운 죽음은 당시 사회에 큰 충격을 주었으며, 그가 이끌던 좌우합작운동은 구심점을 잃고 급격히 동력을 상실했다. 진행 중이던 제2차 미소공위 역시 중재자 부재 속에서 좌우익 간 갈등이 격화되었고, 결국 1947년 10월 아무런 성과 없이 결렬되었다. 이후 한반도 문제는 UN으로 이관되었고, 좌우합작위원회는 1947년 12월 공식 해체되었다. 통일 임시정부 수립을 목표로 했던 좌우합작운동은 최종적으로 실패했으며, 한반도는 분단 정부 수립의 길로 나아가게 되었다.

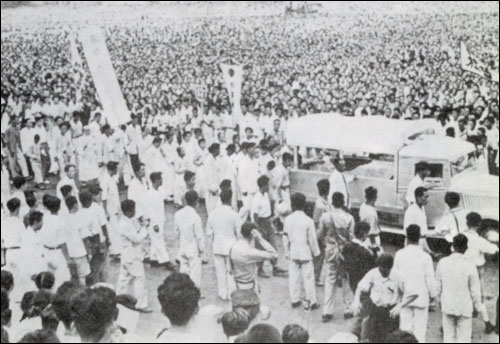

1947년 8월 3일, 여운형의 장례식은 인민장(人民葬)으로 치러졌다.[192] 서울 광화문에 있던 근로인민당 당사 앞에서 발인식이 거행되었고, 영결식은 서울운동장에서 열렸다. 장례식에는 약 60만 명의 인파가 몰려들어 광복 이후 가장 많은 추모객이 모인 행사로 기록되었다. 시민들은 자발적으로 흰 옷을 입고 나와 서울 시내가 하얗게 뒤덮일 정도였다고 한다.[193] 영결식에서는 베를린 올림픽 마라톤 금메달리스트 손기정과 역도 선수 김성집 등 체육인들이 그의 관을 운구했다.[194] 그의 시신은 통일이 되는 날 다시 장사를 지내기 위해 포르말린 방부 처리를 거쳐, 미 군정장관 하지가 미국에서 특별히 주문해 가져온 육각수은관에 안치되었다고 전해진다.[195]

여운형의 묘소는 서울특별시 강북구 우이동 솔밭공원 근처에 마련되었다. 1961년 5.16 군사정변 직후 묘소 부지가 개인에게 넘어가면서 시신을 이장해야 할 위기에 처하기도 했다. 당시 국회의원이었던 동생 여운홍이 박정희 대통령에게 직접 도움을 요청했고, 박정희는 "그분 사상이 어떤지는 모르겠지만 독립운동을 했다는 것 자체만으로도 높이 평가할 만하다"며 문제 해결을 지시하여 묘소를 지킬 수 있었다고 한다.[196][197][198] 이후 1965년 7월 19일에는 공식적인 추모식이 열렸다.[30]

3. 사후 평가와 비판

여운형에 대한 평가는 해방 정국에서의 복잡한 역할과 비극적인 최후만큼이나 다양하게 엇갈린다. 긍정적으로는 일제강점기 독립운동에 헌신하고 해방 후 통일 정부 수립을 위해 노력한 점, 중도 노선을 견지하며 대중적 지지를 받은 점 등이 평가된다.[108][234][235][231][240] 반면, 해방 정국에서 좌우 세력 사이에서 노선이 불분명했다는 '기회주의' 비판[247][248][249]과 일제 말기 학병 권유문 관련 친일 행적 논란도 제기되었다.[253] 다만 친일 논란에 대해서는 조작 또는 강압 정황 등 반론이 있으며[27][260][261], 친일반민족행위진상규명위원회는 친일반민족행위자로 판단하지 않았다.[284]

수차례의 테러 위협 끝에 1947년 7월 암살당했으며[30][188], 그의 죽음은 좌우합작운동의 구심점을 사라지게 하여 통일 정부 수립 노력을 좌절시키고 분단 고착화에 영향을 미친 것으로 평가된다. 암살 배후에 대해서는 우익 세력, 남로당 박헌영 계열, 김일성 등 여러 주장이 제기되었으나 명확히 밝혀지지 않았다.[205][206]

오랜 기간 사회주의 이력으로 인해 제대로 평가받지 못했으나, 2000년대 이후 재평가 움직임이 활발해져 대한민국 정부로부터 건국훈장 대통령장(2005년)과 대한민국장(2008년)이 추서되었다.[244][246] 조선민주주의인민공화국에서도 1990년 조국통일상이 추서되었다.[199]

3. 1. 긍정적 평가

미군정 관리였던 리처드 로빈슨은 여운형을 해방 이후 조선에서 가장 인기 있고 유능한 지도자 중 한 명으로 평가했다. 그는 여운형이 권력을 추구하기보다는 국민을 최우선으로 생각했으며, 공산주의자가 아니라 민족의 입장에서 공산주의를 활용하려 했을 뿐이라고 보았다. 로빈슨은 여운형이 공산주의 이론을 신봉하지 않았고 소련 편도 아니었으며, 언제나 한국의 입장을 대변했다고 확신했다.[108][234] 미 국무성 관리 윌리엄 랭던 역시 여운형이 개인적으로는 소련보다 미국에 가까웠으나 양국에 대해 중립적이었고, 유일한 목표는 미국과 소련이 가능한 한 빨리 한국에서 물러나게 하는 것이었다고 평가했다.[108][235] 김용중은 이승만이나 김구보다 자유주의적이고 민중적 인기가 높은 여운형이 더 적합한 지도자라고 평가하기도 했다.[236][237]여운형의 인간적인 면모에 대한 긍정적인 평가도 많다. 동생 여운홍은 그가 남들에게 후한 사람이었다고 회고했으며, 윤보선은 세련되고 활기찬 인물로, 웅변에 능하고 겸손하며 사교적이었다고 평가했다.[238] 김종필은 그를 명연설가이자 잘생기고 똑똑한 사람으로 기억했다.[239] 유병묵은 천재적이었다고 보았고, 강원용 목사는 마음이 열려 있으며 폭넓은 사고를 하는 인물로 평가했다.[238] 강원용 목사는 여운형을 '자유주의자, 민족주의자, 민주사회주의자'로 규정하며 이것이 가장 정확한 평가라고 자부하기도 했다.[241] 언론인 송건호는 여운형 사후 기회주의자라는 비판에 동조했었으나, 시간이 흐른 뒤 그의 정치 노선이 옳았음을 깨닫고 재평가가 필요하다고 주장했다.[240] 김두한 역시 여운형을 중도 인사로 청년들에게 인기가 많았으며 자신도 존경했다고 밝혔다.[162]

여운형은 대중적으로도 높은 지지를 받았다. 1945년 10월 선구회의 지도자 선호도 조사에서 33%의 지지를 얻었으며[242], 11월 같은 단체의 대통령 적합도 조사에서도 상위권에 올랐다.[242] 최고의 혁명가를 묻는 설문에서는 1위를 차지했다.[242] 1946년 7월 조선여론협회의 서울 지역 초대 대통령 적합도 조사에서는 10.3%의 지지를 얻었으며[242], 1947년 1월 이승만 지지 단체인 한국애국부인회가 실시한 모의투표에서도 이승만과 근소한 차이를 보였다.[243]

그의 삶은 민족의 독립과 해방을 위한 헌신으로 점철되었다. 젊은 시절 집안의 노비 문서를 불태우고 노비들을 해방시킨 일화는 그의 평등 사상을 보여준다.[45] 또한, 상하이 임시정부 수립에 참여하고 다양한 독립운동 단체를 조직했으며, 언론(조선중앙일보)과 체육(대한체육회) 분야에서도 활동하며 민족 역량 강화에 기여했다.[2] 해방 직후 혼란기에 건국준비위원회를 조직하여 치안 유지와 국가 건설의 기틀을 마련하고자 노력했으며, 이후 좌우합작운동을 통해 분단을 막고 통일 정부를 수립하기 위해 힘썼다. 이러한 노력은 김규식 등 동시대 인물들에게 높이 평가받았다. 김규식은 여운형의 죽음을 "민족 전체의 손실"이라고 애통해했다.[231]

한민당과 동아일보, 조선일보 등 보수 세력은 여운형이 총독부와 교섭했다는 이유로 '친일파'라고 비난했지만[108], 이는 사실과 다르다. 여운형은 일제 강점기 내내 항일 운동으로 수차례 투옥되는 등 고초를 겪었으며[2], 해방 직전 총독부로부터 어떠한 금전적 대가도 받지 않았다. 오히려 총독부 측에서 여운형의 반일 성향 때문에 교섭을 주저했을 정도였다. 2009년 친일반민족행위 진상규명위원회는 보수 언론의 문제 제기에 따라 여운형의 친일 행적을 조사했으나, 단 1건의 자료 외에는 건국동맹 활동 등 독립운동 사실이 명확하여 친일반민족행위자로 볼 수 없다고 결론 내렸다.[284] 미국의 역사학자 이정식 교수 역시 여운형이 마르크스주의자가 아니었으며, 기독교 신앙 배경을 볼 때 유물론을 받아들일 수 없는 인물이었다고 평가했다. 그는 여운형이 제국주의에 반대했을 뿐이며, 미국과 소련의 제국주의적 속성을 모두 간파하고 있었다고 분석했다.[244]

사회주의 운동 이력 때문에 오랫동안 독립운동의 공적을 제대로 인정받지 못했으나, 2000년대 들어 재평가 움직임이 활발해졌다. 2005년 대한민국 정부는 그에게 건국훈장 대통령장(2등급)을 추서했으며[244], 2008년 노무현 정부는 다시 건국훈장 대한민국장(1등급)을 추서하여 그의 공적을 최고 수준으로 인정했다.[246] 조선민주주의인민공화국에서도 1990년 조국통일상을 추서했으며[199], 오늘날 남북한 모두에서 존경받는 지도자로 평가받고 있다.[244] 재일 사학자 강덕상 교수는 "해방 후 외세의 간여가 없었다면 여운형이 민족의 지도자가 됐을 것"이라고 평가하며 그의 역사적 위상을 강조했다.[245]

3. 2. 비판적 평가

여운형에 대한 평가는 긍정적인 측면과 함께 비판적인 시각도 존재한다. 특히 해방 정국에서의 정치적 행보와 일제 말기 행적을 둘러싸고 다양한 비판과 논란이 제기되었다.정치적 평가여운형은 박헌영을 비롯한 좌익 세력과 한국민주당 등 우익 세력 양측으로부터 회색주의자, 기회주의 정치가라는 비판을 받았다.[247][248] 동생 여운홍은 여운형이 건국준비위원회를 조선인민공화국으로 개편하는 과정에서 박헌영 등 극렬 공산주의자들과 관계를 끊지 못한 것을 정치 인생의 가장 큰 실책으로 평가했다.[249] 남로당원 출신 박갑동은 여운형이 우유부단하고 남의 영향을 쉽게 받았으며, 좌우합작운동 추진 과정에서 김일성과 손잡은 것은 실수였다고 비판적으로 평가했다.

독립운동가 출신 정치인 나용균은 여운형이 자기 선전을 너무 많이 한다고 보았고[238], 박진목은 그를 이름 팔기를 좋아한 매명주의자라고 평하기도 했다.[238][250][251] 이 외에도 복잡한 해방 정국에서 뚜렷한 노선을 견지하지 못하고 좌우 양측 사이에서 우왕좌왕하다 결국 양측 모두에게 이용당하고 희생양이 된 실패한 정치인이라는 비판도 제기된다.[252]

친일 행적 의혹 및 반론'''의혹 제기'''

2005년 건국훈장 추서 당시, 여운형이 태평양 전쟁 이후 부일 협력의 길을 걸었다는 주장이 제기되며 친일 의혹이 본격적으로 불거졌다.[253] 주요 근거는 다음과 같다.

- 옥중 전향서 작성 및 학병 권유문 게재: 1942년 '치안유지법 위반' 혐의로 투옥되었다가 1943년 7월 병보석으로 석방된 후, 옥중에서 전향서를 썼다는 의혹이 있다.[27][253] 이후 총독부 기관지 경성일보에 1943년 11월 9일부터 3일간 그의 이름으로 '학도병 권유문'이 실렸고, 1944년 경성일보사가 발행한 단행본 '반도학도출진보(半島學徒出陣譜)'에도 같은 내용의 글이 수기로 실렸다는 주장이 제기되었다.[253]

- 친일 단체 관여: 1930년대 조선중앙일보 사장 시절 친일 단체인 조선대아세아협회 상담역, 조선교화단체연합회 찬조연사 명단에 이름이 올랐으며, 1945년 결성된 조선언론보국회 명예회원 명단에도 포함되었다는 점이 지적된다.[254][255]

- 관련 인물들의 증언 및 기록:

- 친일 문학가 김동인은 1949년 잡지 '신천지'에 여운형이 일제 말 방공훈련 때 완장을 차고 경찰 지휘를 따르는 모습을 한심하게 보았다고 기록했다.[253][254]

- 만주에서 일제 밀정으로 활동했던 친일파 이종형은 1946년 자신이 운영하던 대동신문에 여운형이 옥중에서 일본 검사에게 한시(漢詩)까지 지어 충성을 맹세하며 대중국 공작 기회를 요청했다는 내용을 보도했다.[105]

- 변호사이자 한민당 간부였던 이인은 1967년 '신동아' 회고록에서, 해방 직후 여운형이 서울지검에 나타나 자신의 '전향서'와 '시문' 등 형사기록을 찾아달라고 했으나 서기가 거절했고, 자신이 검찰총장이 된 후 해당 서류를 건네받아 금고에 보관했다고 주장했다.[256]

- 박설산(법명 설산)은 자신의 저서에서 1943년 학도병 징집을 앞두고 여운형을 찾아갔더니 "학도병으로 나가 총칼 쓰는 법을 배우라"고 권유해 충격을 받았다고 기록했다.[257]

- 1945년 9월 미군사령부 정보 보고서에는 여운형이 "한국인들 사이에 친일파로 널리 알려진 정치가"로 기록되었고, 1950년 한국전쟁 중 노획된 조선공산당 문서에도 여운형이 '변명할 이유가 없는 친일분자'로 언급되었다는 주장이 있다.[258]

- 보수 진영의 문제 제기: 2009년 민족문제연구소의 친일인명사전 발간 당시, 조선일보 등 보수 언론과 뉴라이트 계열에서는 여운형 등 좌익 계열 인사들이 친일 경력에도 불구하고 사전에 등재되지 않은 점을 들어 형평성 문제를 제기하며 비판했다.[259]

'''의혹에 대한 반론'''

여운형의 친일 의혹에 대해서는 당시 정황과 이후 밝혀진 사실들을 근거로 한 여러 반론이 존재한다.

- 전향서 및 학병 권유문의 진위 문제:

- 여운형은 옥중에서 일제 검사의 전향서 작성 및 신사참배 요구를 수차례 거부했으나, 건강 악화와 가족, 친척들의 간곡한 권유 및 일제의 협박 속에서 본인의 의사와 무관하게 서명이 날인되었을 가능성이 제기된다.[27][30]

- 경성일보의 학병 권유문은 조작되었다는 증언이 있다. 당시 경성일보 기자였던 조반상은 1946년 2월 13일자 민주중보 (부산 지역신문)에 여운형이 학병 권유를 거절했음에도 불구하고, 일본인 기자가 여운형의 서명을 받아 사실과 다른 기사를 작성했다고 증언했다. 조반상에 따르면, 여운형은 학병에 대해 "학도병은 지원제도이므로 나가고 안 나가고는 본인들의 의사에 달려있고, 나로서는 의견을 말할 바가 못 된다."며 회의적인 태도를 보였으나, 일본인 기자가 서명을 요구하자 서명해주었고, 다음날 사실무근의 기사가 나갔다는 것이다.[260][261]

- 여운형의 이름을 도용했을 가능성도 있다. 일본 극우 지식인 오가와 슈메이의 1943년 12월 2일자 일기에는 여운형이 경성일보의 학병 권유문 도용에 대해 몹시 분개했다는 내용이 기록되어 있다.[27]

- 여운형 본인도 경성일보 기사가 사실이 아니라고 부인했다는 기록이 있다. 이기형 시인의 <여운형 평전>에 따르면, 여운형은 경성일보 기사에 대해 문의하는 이에게 "나 자신의 정당성 여부가 문제이지 참새들의 입방아는 그리 신경 쓸 필요가 없다"며 기사의 신뢰성을 일축했다고 한다.[30][265]

- 측근들의 증언에 따르면, 여운형은 학병 징집을 피할 수 없을 경우 "전쟁 연습을 잘 배워서 우리 독립운동에 써먹으라"는 취지로 말했다고 한다.[266]

- 건국동맹 활동과의 모순: 여운형은 1943년 요양원 퇴원 후 일제의 감시를 피해 경기도 양주군 봉안에 은거하며 비밀결사 건국동맹(1944년 8월)과 농민동맹(1944년 10월)을 조직하여 독립을 준비했다. 이는 일제 말기 국내의 거의 유일한 지하 독립운동 조직이었다. 일제의 패망을 예견하고 구체적인 독립 준비를 하던 인물이 친일적인 학병 권유 활동을 했다는 것은 논리적으로 맞지 않다는 반박이다.[263][264][265]

- 친일 단체 관여에 대한 해명:

- 조선대아세아협회, 조선교화단체연합회 등 초기 단체 관여는 당시 신문사 사장으로서 피할 수 없었던 일이었을 가능성이 높으며, 자의적인 참여로 보기 어렵다는 연구가 있다(성균관대학교 윤해동 교수). 또한 이 시기 여운형은 언론 활동을 통해 일제의 농촌진흥운동과 친일파의 개량 노선을 비판하는 등 반일적인 입장을 견지했다.[268]

- 일제 말기 어용단체인 조선언론보국회, 대화숙 등은 이름이 도용된 것으로 알려져 있다.[265][269]

- 주장 인물 및 기록의 신뢰성 문제:

- -- 이종형은 악질적인 친일 밀정 출신으로, 해방 후 극우 반공주의자로 변신하여 자신이 운영하던 대동신문을 통해 여운형을 '친일파'로 몰아붙이는 등 악의적인 공세를 펼쳤다. 특히 그가 제시한 '친일 한시'는 이종형 자신이 직접 지어 여운형이 쓴 것처럼 조작한 것으로 밝혀졌다.[105][261][274][275][276] 대동신문은 여운형 암살 음모를 찬양하는 등 반인권적인 보도를 일삼다 미군정에 의해 정간 처분을 받기도 했다.

- 이인의 회고록 내용은 해방 당일의 정황과 맞지 않는 부분이 있으며, 이인이 직접 목격한 사실이 아닌 전언에 불과하다. 또한 이인은 건국준비위원회 구성 과정에서 여운형과 의견 충돌을 겪어 개인적인 불만을 가졌을 가능성이 있다. 이인이 언급한 '전향서' 원본은 현재까지 공개된 바 없다.[27][256][279]

- 김동인은 일제 말기 적극적인 친일 활동을 했던 인물로, 그의 회고록은 자신의 친일 행위를 미화하려는 의도가 깔려 있으며, 여운형에 대한 서술 역시 주관적이고 모호하다. 당시 극우 세력이 득세하고 여운형이 '좌익'으로 몰리던 정치적 상황도 고려해야 한다.[277][278][279]

- 초기 미군 정보 보고서는 미군정이 한민당 세력의 일방적인 주장을 여과 없이 받아들인 결과이며, 이후 미군정이 자체적으로 일본까지 가서 조사한 결과 여운형의 친일 혐의를 입증할 증거를 찾지 못했고, 오히려 그가 '뛰어난 애국자'라는 증언을 다수 확보했다. 미군정 조사 보고서는 "여운형의 일본 관련설(친일의혹설)에 대해 ... 조사한 결과는 부정적이었다. 뒷받침할 만한 증거가 하나도 없었다."고 결론 내렸다.[27][270][279][272]

- 조선공산당 노획 문서는 작성 시기가 불분명하며, 박헌영과의 정치적 갈등이 극심했던 시기에 작성된 비판 문서일 가능성이 높다. 이를 객관적인 평가로 보기 어렵다.[279][280][281][282]

- 정부 기관의 공식 판단: 대한민국 정부 기관인 친일반민족행위진상규명위원회는 2009년 여운형의 친일 행적에 대한 조사를 진행한 후, "여운형의 친일 자료는 단 1건 있었지만, 1943년부터 1945년까지 독립동맹[283]을 만들어 활동을 했고, 이를 11명의 위원들이 논의해 (보고서에 명단을 넣지 않는다는) 결론을 내렸다"고 밝히며 여운형을 친일반민족행위자 명단에서 제외했다.[284]

3. 3. 암살 배후 논란

1947년 7월 19일, 여운형은 서울 혜화동 로터리에서 한지근(본명 이필형)이 쏜 권총에 맞아 사망했다.[30][188] 사건 발생 나흘 후인 7월 23일, 경찰은 범인으로 평안북도 출신의 19세 청년 한지근을 체포하여 발표했다. 한지근은 재판 과정에서 자신을 '애국투사'라고 주장했지만, 암살 배후에 대해서는 끝내 입을 열지 않았다. 이 사건의 배후를 두고 우익 세력, 남로당 박헌영 계열, 혹은 김일성 등이 거론되며 여러 주장이 제기되어 왔다.[205][206]3. 3. 1. 우익 세력 암살설

암살 사건 당시 경찰은 범행 발생 나흘 후인 1947년 7월 23일 평북 출신의 19세 소년 한지근(이필형 가명)이 범인이라고 발표했다. 체포 후 한지근은 재판 과정에서 자신이 '애국투사'임을 강조했지만, 배후는 밝히지 않았다. 한지근은 송진우 암살범인 한현우와 친분이 있었으며, 사건 발생 후 권총과 실탄 10발을 한현우 집에 숨겨두었다고 한다.[204]1974년 2월 공소시효가 지나자 유순필, 김흥성, 김훈, 김영성이라는 사람들이 서울지검에 출두해 "자신들이 몽양 암살에 가담했다"고 자백했다. 이들은 "민족분열의 책임자는 여운형"이라는 결론을 내리고 극우 테러단체인 혁신탐정사와 비밀결사 백의사로부터 입수한 권총 2정으로 범행을 저질렀다고 주장했다.[203] 그러나 이들 역시 배후 세력에 대해서는 끝내 입을 열지 않아, 여운형의 암살 배경과 그 배후는 여전히 정확하게 밝혀지지 않았다.[205][206]

우익 세력 개입설《여운형 평전》을 저술한 이기형 시인과 재일 한국인 출신 강덕상 명예교수는 이승만의 하수인인 수도경찰청장 장택상과 악명 높은 친일경찰 출신 노덕술 등 군정경찰 세력들이 배후에 있다고 주장한다.[30][207] 이기형은 "여운형 위시한 지도자를 훼방하고 때리고 가두는 작업에 친일잔재세력들과 보수 수구세력들이 결정적 역할을 했다"면서 "이들은 해방 이후 우익이라는 우산을 쓰고 애국자로 둔갑했고 건준을 망가뜨렸다"고 비판했다.[208]

실제로 이 사건에는 군정경찰[209]과 극우 테러 단체 백의사[210]가 깊숙이 개입[211]했다는 정황 증거가 다수 존재한다. 암살 당일, 경찰은 범인을 쫓아가던 여운형의 경호원을 오히려 '범인'으로 지목하고 체포하는 상식 밖의 행동을 보였다. 또한 수사 결과를 발표하면서 '한지근 개인의 우발적인 범죄'라고 결론 내렸을 뿐, 배후에 대한 조사는 제대로 이루어지지 않은 채 서둘러 수사를 종결했다. 평소 여운형이 수차례 테러를 당했을 때도 경찰은 이를 사실상 방조하며 테러 행위를 조장했다는 비판을 받았는데, 이러한 점들을 고려할 때 경찰의 비호 없이는 암살이 이루어지기 어려웠을 것이라는 분석이 지배적이다.

여운형 암살 공범 중 김흥성과 신동운은 권총을 건네준 인물로 김영철을 지목했다.[212] 김영철은 '임시정부 행동대원'이자 서북청년회와 유사한 단체의 행동대장으로 활동했으며, 당시 반공을 내세운 여러 테러 단체 간부들과 연계되어 있었다. 특히 백의사와 밀접한 관계를 맺고 여러 사건에 직간접적으로 연관된 인물이었다.[213] 1985년 백의사 부사령관 박경구의 증언에 따르면, 김영철은 백의사의 집행부장이었으며 권총 사격에 능숙하여 암살 실행범 선정을 주도했을 가능성이 높다. 박경구는 또한 자신이 여운형을 직접 만나 노선을 확인한 뒤, 여운형이 사회주의 정부 수립을 주장하자 염동진 사령관에게 보고했고, 염동진이 "그렇다면 저 놈 없애야 되지 않겠느냐"며 암살을 결정했다고 증언했다.

당시 여운형은 제2차 미소공위 성사를 위해 좌우합작운동을 이끌고 있었다. 국사편찬위원회 정병준 박사는 여운형 암살 이후 남한에서 중도 노선이 설 자리를 잃게 되었다고 평가했다.[214] 암살 모의에 가담한 극우 행동대원들은 이승만, 김구, 한민당 사이를 오가며 활동했으며, 백의사뿐만 아니라 여러 극우 테러 단체들이 여운형 제거를 원했고, 사건 발생 후에는 범인들을 비호하는 모습을 보였다.[105]

암살 시점이 여운형이 소련과 거리를 두고 미군정과 협력하던 때였으며, 미군정 내부에서 여운형을 새로운 통일 임시정부 총리로 고려하며 접촉하려 했다는 문서[215]가 발견된 점 등을 고려할 때, 수도경찰청장 장택상, 노덕술 등 군정경찰 세력이 극우 테러 단체와 결탁하여 사건을 축소, 은폐했을 가능성이 높다는 주장이 설득력을 얻고 있다.[216][30] 재일 한국인 역사학자 강덕상 역시 이승만 일파에 의해 암살당했다고 주장한다.[207] 한편, 여운형의 외조카인 철학자 박찬기는 김구를 암살 배후로 지목하기도 했다.[217]

기타 배후설반면, 이정식 교수는 2007년, 당 주도권을 놓고 여운형과 갈등하던 남로당의 박헌영 계열이 암살했다는 주장을 제기했다.[218][219] 존 하지 미군정 사령관 역시 여운형 사후 북한 공산당이 그를 '미군정과 야합한 배반자'로 비난하다가 갑자기 추모하는 태도를 보였다고 보고한 바 있다.[220] 여운형의 동생 여운홍은 좌파에 의한 테러 가능성을 언급했고[221], 둘째 딸 여연구는 부친 암살의 배후로 박헌영 계열을 지칭하는 '종파분자'를 지목했다.[170] 이정식 교수는 이러한 증언들을 근거로 남로당 박헌영 계열의 암살 가능성을 제기했다.[221]

김일성이 배후라는 주장도 있다. 남로당의 '마지막 지하총책'이었다고 주장하는 박갑동은 여운형과 김일성이 공동의 적인 박헌영 타도를 위해 협력했으나, 여운형의 역량이 기대에 미치지 못하자 김일성이 지원을 중단했고, 이에 불만을 품은 여운형이 김일성을 비난하자 비밀이 탄로 날 것을 우려한 김일성이 제거했다고 주장했다.[222] 박갑동은 미국 자료에 김일성이 암살 배후임을 암시하는 내용이 있다고 주장했으나[223][224], 구체적인 자료를 제시하지 못했으며 다른 연구자들에 의해 확인되지 않았다. 정병준 교수는 미군정의 조직적 개입 증거는 없다고 반박했으며, 김학준 동아일보 사장 역시 박갑동의 주장은 설득력이 낮다고 평가했다.[225] 박갑동은 암살범 한지근이 김일성이 남파한 인물이며, 한국전쟁 중 인민군에 의해 사살되었다고 주장했으나[222], 이 역시 확인되지 않은 주장이다. 한지근은 개성형무소 복역 중 행방불명되었다.

이처럼 암살 배후는 여전히 불분명하지만, 사건 현장에서 경찰이 보인 비상식적인 행동, 암살 직후 우익 소행으로 보이는 벽보가 나붙은 점, 당시 여운형이 우익 세력의 가장 강력한 정적이었던 점 등을 고려할 때 우익 세력에 의해 암살되었다는 설이 더 유력하게 받아들여지고 있다.[226][227][228]

3. 3. 2. 박헌영 계열 암살설

이정식 교수는 2007년, 당의 주도권을 놓고 여운형과 대립하던 남로당의 박헌영 계열이 여운형을 암살했다는 주장을 제기하였다.[218][219] 이 주장의 근거로는 여운형의 동생 여운홍이 좌파에 의한 테러 가능성을 지적한 점[221], 그리고 여운형의 둘째 딸 여연구가 부친을 암살한 세력을 박헌영 계열을 지칭하는 '종파분자'라고 증언한 것[170] 등이 제시된다. 이정식 교수는 이러한 증언들을 바탕으로 남로당 박헌영 계열의 암살 가능성을 추정하였다.[221]또한, 여운형 암살 두 달 뒤 존 하지 미군 사령관이 미국 육군차관에게 보고한 내용도 참고할 만하다. 보고에 따르면, 북한 공산당은 6월 말까지 여운형을 '미군정과 야합한 배반자'로 비난했으나, 그가 사망한 후에는 갑자기 추모하는 태도를 보였다고 한다.[220]

그러나 이러한 암살 배후설은 논란의 여지가 많다. 좌익 세력에 의한 암살설은 우익 진영에서 꾸준히 제기되었으나, 여러 정황 증거는 오히려 우익 진영의 개입 가능성을 강하게 시사한다. 암살 사건 현장에서 경찰이 암살범의 도주를 사실상 방조한 점, 범행 직후 우익 소행으로 추정되는 암살 성공을 알리는 벽보가 서울 시내에 붙었던 점 등은 우익 진영 배후설에 무게를 싣는다.[226]

더욱이 여연구는 암살 당시 모스크바 유학 중이어서 국내 정치 상황을 정확히 파악하기 어려웠을 수 있다는 지적이 있다. 당시 수사 당국은 범행을 '좌파 청년 한지근의 단독 범행'으로 발표했지만, 이를 그대로 믿는 사람은 거의 없었다.[226] 광복 이후 미군정기에 여운형은 대중적으로 가장 높은 인기를 누렸으며, 이는 그를 우익 세력의 가장 큰 정치적 경쟁자로 만들었다.[227][228] 이러한 점들을 종합적으로 고려할 때, 박헌영 계열 암살설보다는 우익 세력에 의한 암살설이 더 설득력을 얻고 있다.

3. 3. 3. 김일성 계열 암살설

남로당의 '마지막 지하총책'이었다고 주장하는 박갑동은 김일성에 의해 여운형이 암살당했다는 주장을 제기하였다.[222] 박갑동의 주장에 따르면, 여운형과 김일성은 공산당의 주도권 확보를 위해 공동의 적인 박헌영을 타도할 목적으로 협력 관계를 맺었다. 그러나 김일성은 여운형의 역량이 박헌영에 미치지 못한다고 판단하여 실망했고, 자금 지원을 중단했다. 이에 여운형이 김일성을 비난하자, 모의 내용이 드러날 것을 우려한 김일성이 여운형을 제거했다는 것이다.[222]박갑동은 이러한 주장의 근거로 미국 측 자료에 여운형의 암살자가 김일성임을 암시하는 내용이 있다고 주장했다.[223][224] 또한 여운형이 좌익 진영 내에서 입지가 약화되면서 김일성에게 이용 가치가 없어졌고,[223] 여운형이 이에 불만을 품고 '김일성이 싫다'는 발언을 한 것이 김일성의 귀에 들어가 암살의 원인이 되었다고 덧붙였다.[223]

그러나 박갑동은 자신이 언급한 "미국 자료"를 구체적으로 제시하지 못했으며, 현재까지 어떤 연구자도 해당 자료를 확인하지 못했다. 국사편찬위원회에서 활동하는 정병준 교수는 "어떤 자료에도 미군정이 여운형 암살에 조직적으로 개입했었다는 정황은 보이지 않는다"고 반박했으며,[216] 동아일보 사장을 지낸 김학준 역시 여운형과 김일성의 관계를 고려할 때 김일성이 여운형을 암살했다는 박갑동의 주장은 설득력이 떨어진다고 평가했다.[225]

박갑동은 암살범 한지근에 대해서도 김일성이 월남한 반공 청년으로 위장시켜 남파했으며, 백의사와 같은 우익 청년 조직에 자연스럽게 접근하여 여운형을 암살하도록 지시했다고 주장했다. 또한 체포된 한지근은 개성형무소에서 복역 중 한국전쟁 때 남하한 인민군에 의해 사살되었다고 주장했다.[222]

실제로 한지근(본명 이필형)은 개성형무소 복역 중 행방불명된 것으로 알려져 있다. 과거 한지근이 일본에 생존해 있다는 소문이 돌아 한겨레신문 기자가 취재했으나, 이는 송진우 암살범인 한현우였던 것으로 밝혀졌다.

김일성 배후설은 우익 진영에서 꾸준히 제기되었으나, 암살 현장에서 경찰이 범인의 도주를 방조한 정황, 범행 직후 우파 소행으로 추정되는 암살 성공 축하 벽보가 서울 시내에 붙었던 점 등을 고려할 때 우익 진영에 의한 암살설이 더 설득력을 얻고 있다.[226] 암살 당시 여운형의 딸 여연구는 모스크바 유학 중이어서 국내 상황을 정확히 알지 못했고, 수사 당국은 '좌익 성향 한지근의 단독 범행'으로 결론 내렸지만 당시 이를 믿는 사람은 거의 없었다고 전해진다. 해방 직후 미군정 시기 여운형은 대중적으로 가장 높은 인기를 누리던 인물이었으며, 이는 그를 우익 세력의 주요 정적으로 만들었다.[227][228]

4. 어록 및 신념

여운형은 분열보다는 통합을 강조하는 신념을 가졌으며, 이는 그의 어록에서도 잘 나타난다.

1945년 11월 조선인민당 창당 대회 연설에서 그는 해방된 조국 건설을 위해 친일파를 제외한 모든 민족 구성원이 좌우를 넘어 단결해야 한다고 역설했다. 그는 특정 계급이나 세력만으로 나라를 세울 수 없으며, 과거 지하 독립운동 시절 민족주의자와 공산주의자가 함께 투쟁했던 것처럼 모두 힘을 합쳐야 한다고 주장했다.[108]

해방된 오늘, 지주와 자본가만으로 나라를 세우겠다고 생각하는 사람이 있다면 어디 손을 들어보시오. 지식인, 사무원, 소시민만으로 나라를 세우고자 하는 사람이 있다면 역시 손을 들어 보시오. 농민, 노동자들만으로 나라를 세우겠다고 우기는 사람 있으면 어디 한번 손을 들어보시오. 손을 드는 사람이 없군요. 그렇습니다. 일제 통치기간 우리 민족에게 씻을 수 없는 반역적 죄악을 저지른 소수 친일파들을 제외하고 우리는 다같이 손을 잡고 건국사업에 매진해야 됩니다.

(..중략..)

독립을 완성하려면 땅의 남북과 사상의 좌우를 가릴 필요가 어디 있는가? 과거 지하운동시대 어두컴컴한 감방을 걷다 만나 껴안고 감격하던 혁명투사 간에 민족주의자도 공산주의자도 없었던 것 아닌가?

— 조선인민당 창당 연설 (1945년 11월)

그러나 모스크바 3상 회의 결정 이후 좌우익의 대립이 격화되고, 1946년 1월 4당 지도자 합의가 무산되자 여운형은 크게 실망하며 정치 지도자들의 분열을 통탄했다.[139]

참담한 심정이다. 나를 비롯해 지도층을 자칭하는 이들이 총퇴각을 할 때라 생각한다. 우리같은 지도층이 없었던들 통일은 벌써 성공하였을 것이다. 조선 지도자들은 제1차 시험에서 전부 낙제다.

— 1946년 1월 14일 기자회견 (4당 코뮤니케 무산 뒤)

여운형은 국제 정세에 대해서도 현실적인 인식을 가지고 있었다. 종전 직전 일본의 신도 사상가 아시즈 겐이쿠(葦津珍彦)를 만나 일본의 패전과 그 이후의 어려움을 예측하며, 조선 역시 독립 후 어려움에 처할 것이므로 양국이 서로 도와야 한다고 주장했다. 그는 아시즈에게 "만리상조(萬里相助)"라는 글을 써주며 미래지향적인 한일 관계를 구상하기도 했다.

성균관대학교 교수 서중석은 여운형이 남북한 양쪽에서 높은 평가를 받는 드문 정치인이라고 평가한다. 이는 그가 특정 세력에 종속되지 않고 항상 적절한 거리를 유지하며 조선의 독립과 통일을 위해 노력했기 때문이라고 분석한다. 다만 그의 중도 노선이 기회주의적이라는 비판도 존재한다고 덧붙였다.[24] 이승만과 같은 극단적인 반일 노선과는 달리, 여운형은 보다 현실적이고 건설적인 관점에서 일본과의 관계를 모색하려 했다.

5. 가족 관계

몽양 여운형은 경기도 양근군 서시면 묘곡(妙谷, 묘골)에서 여정현(呂正鉉)과 경주 이씨(慶州李氏)의 넷째 아들로 태어났으며,[29] 세 형이 일찍 사망하여[29] 가문의 9대 종손이 되었다.[135] 그가 태어나고 남동생 여운홍과 여동생 여씨, 여윤숙이 연이어 태어났다. 그의 집안은 양반 가문 출신이었으나, 소론계열이었으므로 권력의 주류에서는 밀려나 있었다고 한다. 조부 여규신(呂圭信)은 손자 여운형에게 역사 이야기를 해주며 영향을 주었고, 여운형은 조부를 존경하며 강개지사라 평했다.[31] 이후 동생 여운홍이 미국으로 갈 때 여운형은 중국행을 택했는데 이 역시 조부의 영향이었다.[31]

여운형 슬하에 둘째딸 여연구, 셋째딸 여원구, 막내 아들 여붕구(1991년 11월 사망)가 월북했다. 둘째딸 여연구와 셋째딸 여원구 또한 조선민주주의인민공화국의 정치가로 활동하였다. 이중 셋째 딸인 여원구는 2002년 8월 14일 대한민국을 8·15공동행사 민족통일대회에 북한측 대표단 단원으로 참여, 방문한 바 있다. 북한에는 약 30여명의 유족들이 있다고 한다. 여운형의 자녀 이름은 모두 구(九)자 돌림에 새 조(鳥)가 들어간다는 특색이 있다.

사촌동생 여운일은 3.1운동이나 배일사상에 관련되어 1919년 총독부에 의해 인천 덕적도에 1년간 감금되었다.[287] 동생 여운홍은 독립운동가이자 대한민국의 국회의원을 지냈다.

첫째 부인 진주 류씨의 친족 손자 류기원은 미국에 거주하며 미주 내 독립운동 연구가로 활동하고 있다. 외조카 박찬웅은 법철학자이며, 박찬기는 철학자이다.

| 관계 | 이름 및 설명 |

|---|---|

| 할아버지 | 여규신(呂圭信, 1825년 ~ 1903년 10월) |

| 할머니 | 창녕조씨(昌寧曺氏) |

| 숙부 | 여승현(呂升鉉, 1855년 ~ ?) |

| 아버지 | 여정현(呂鼎鉉, 1853년 ~ 1906년) |

| 어머니 | 경주이씨(慶州李氏, 이항복의 11대손녀, ? ~ 1905년 9월) |

| 형 | 여운일(呂運日, 1880년 전 ~ 1883년 이후, 요절)[288] |

| 형 | (1881년 전 ~ 1883년 이후, 요절) |

| 형 | (1883년 전 ~ 1883년 이후, 요절) |

| 처 | 진주 류씨(柳氏, 류세영(柳世永)의 장녀, 1882년 ~ 1903년 8월) |

| 처 진주류씨의 친족손자 | 류기원(柳基元), 미국 거주, 윌로우즈 대한민국 임시정부 한인 비행학교/비행대 기념재단 (약칭 윌로우즈 항공 기념재단, [https://www.willowsairmemorial-korea-america.org/ Willows Air Memorial] 회장), 단국대학교 전 초빙교수/국제처 자문위원 |

| 처 | 진상하(陳相夏, 1885년 ~ ?) |

| 장녀 | 여난구(呂鸞九, 1923년 ~ ? 이화여전 재학 중 심장병으로 중퇴) |

| 차녀 | 여연구(呂鷰九, 1927년 8월 ~ 1996년 9월 28일) |

| 삼녀 | 여원구(呂鴛九, 1928년 11월 5일 ~ 2009년 7월 30일) |

| 사위 | ? (1982년 사망) |

| 장남 | 여봉구(呂鳳九, 1914년 ~ 1932년 11월 14일 중국 상하이에서 장티푸스로 사망[289][290]) |

| 차남 | 여홍구(呂鴻九, 1918년 ~ 1939년 말에 일본 도쿄에서 호세이 대학 예과 2년 재학 중 파상풍으로 사망) |

| 삼남 | 여영구(呂鸋九, 1930년 ~ ?)[135] |

| 일본 여인[222] | |

| 사남 | 여붕구(呂鵬九, 1936년 ~ 1991년 11월), 1991년 11월 심근경색으로 사망[135] |

| 진옥출(陳玉出)[181] | |

| 사촌동생 | 여운일(呂運一, 1890년 ~ ?) |

| 제수 | 이릉년(李凌年) |

| 조카 | 장남 여준언(呂俊彦) |

| 조카 | 차녀 여효영(呂孝榮) |

| 조카 | 차남 여동구(呂駧九) |

| 동생 | 여운홍(呂運弘, 1891년 9월 1일 ~ 1973년 2월 3일), 호는 근농, 독립운동가이며 정치가 |

| 제수 | 변씨(邊氏)[291] |

| 제수 | 김창희(1898년 ~ ?) |

| 조카 | 장남 여성구(呂聲九, 1921년 ~ 사망), 호는 송원, 대우중공업 사장 역임 |

| 조카 | 차남 여명구(呂明九, 1925년 ~ 2008년 3월 31일), 한의학 박사 |

| 여동생 | 여윤숙(呂允淑) |

| 매제 | 박정서(朴定緖, 1903년 ~ 1969년) |

| 외조카 | 박찬웅(朴贊雄, 1926년 ~ ), 법철학자, 전 연세대 교수 |

| 외조카 | 박찬기(朴贊機[292], 철학자, 본관은 반남, 1928년 10월 18일 ~ 2017년 2월 7일) |

| 사돈어르신 | 박승빈(朴勝彬, 호는 학범(學凡), 매제 박정서의 아버지, 사돈 1884년 ~ 1941년) |

| 5촌 조카 | 여경구(呂慶九, 3남 2녀, 1913년 2월 ~ 1977년), 조선민주주의인민공화국의 과학자 |

| 6촌 동생 | 여운혁(呂運赫, 1920년 ~ 2012년 10월 11일), 여운형과 함께 건준 활동, 목사 |

| 6촌 동생 | 여운각, 여운형의 비서 |

| 7촌 숙부 | 여병현(呂炳鉉), 유학자이자 양명학 신봉자 |

| 족숙 | 여준(呂準, 1862년 ~ 1932년) |

6. 여운형이 등장하는 대중문화 작품

wikitext

| 연도 | 작품명 | 배우 | 매체 | 방송사/제작사 | 비고 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1973 | 광복 20년과 백범 김구 | 남궁원 | 영화 | ||

| 1981 | 제1공화국 | 김길호 | 드라마 | MBC | |

| 1982 | 그 여름의 이틀 | 문오장 | 드라마 | KBS1 | |

| 1985 | 새벽 | 박병호 | 드라마 | KBS1 | |

| 1990 | 여명의 그날 | 박병호 | 드라마 | KBS1 | |

| 1994 | 다큐멘터리 극장 | 박병호 | 다큐멘터리 | KBS1 | 특별기획 |

| 2003 | 야인시대 | 김윤형 | 드라마 | SBS | |

| 2006 | 서울 1945 | 신구 | 드라마 | KBS |

7. 기타

여운형은 20대부터 수염을 길렀는데, 중국 난징 금릉대학교 재학 시절 카이젤 수염을 기른 모습이 독특하여 교수와 학생들이 그를 '머스타쉬(moustache, 콧수염)'라고 불렀다고 한다. 다른 대학에서 운동 시합 관련 통지서를 보낼 때 이름을 몰라 "미스터 머시타쉬"라고 보낸 적도 있다.[301] 또한 옷을 잘 차려입는 멋쟁이로 알려져 있었다.[302][303]

일찍부터 술과 담배를 배웠고 한때 주량이 상당했으나, 국채보상운동에 참여하면서 조선이 독립하기 전까지는 술과 담배를 끊겠다고 다짐하고 이를 실천했다. 해방 이후 친지들이 술을 권했지만, 나라가 통일된 다음에 마시겠다며 사양했다고 한다.[306] 연설 중 자신은 술, 담배 냄새만 맡아도 머리가 아프다고 말하기도 했다.[307] 식습관은 반찬을 가리지 않았고 밥을 많이 먹어, 잠시 머물렀던 이만규의 집에서는 '밥 많이 먹는 손님'이라는 별명을 얻기도 했다.[308][309][310]

성격은 개방적이었고 청년들과 어울리기를 좋아했으며, 이는 그의 활발한 체육 활동에서도 드러난다. YMCA 야구단 활동을 시작으로, 중국 복단대학교에서 체육교사로 재직하는 등 나이가 들어서도 스포츠를 매우 좋아했고 다양한 운동에 능숙했다. 체육 활동으로 다져진 건강과 민첩함 덕분에 해방 후 여러 차례의 테러 위기에서 벗어날 수 있었다고도 전해진다.[313] 체육계 인사 서상천 등과 가깝게 지냈으며, 서상천과 이규현이 1934년에 펴낸 《현대철봉운동법》이라는 책에 상반신을 벗고 모델로 등장하기도 했다.[314][315] 스포츠의 중요성을 강조하는 연설을 하고 관련 글을 기고했으며,[316][317] 덴마크식 체조를 국내에 처음 보급하기도 했다. 청년들과 투포환 던지기 시합을 해 1등을 하거나, 수영 실력이 뛰어나 물에 빠진 세 사람을 구출한 일화도 있다. 1936년 베를린 올림픽 출전을 망설이던 손기정 선수에게 출전을 적극 권유했으며, 여러 스포츠 경기의 심판을 맡기도 했다.[30] 조선체육회(대한체육회의 전신) 회장을 역임하는 등 체육 발전에 기여하여 '조선 체육의 아버지'로 불리기도 했다.

해방 직후 조선체육회를 이끌던 여운형은 이승만이 귀국하자 그를 전국체육대회 개회식에 초대했다. 여운형은 해외에서 수십 년간 독립운동을 하다 돌아온 이승만이 태극기를 단 청년들의 입장을 보며 감격할 것이라 기대했지만, 이승만은 윤치영과 정치 이야기만 나누다 곧 자리를 떠났다고 한다. 여운형은 이때 인간적으로 크게 실망했다고 술회했다.[305] 윤치영은 해방 전까지 여운형과 사적으로 교류했으나 해방 후에는 적대적으로 돌아섰다. 송진우, 장덕수, 김성수 등과도 개인적인 친분이 있었지만, 이들 역시 해방 후 건준 참여를 거절하고 한민당에 가담하면서 관계가 멀어졌다.[305]

반면, 윤보선은 상하이에서 돌아온 여운형을 만난 것을 계기로 그를 따라 상하이로 가 독립운동에 투신하기도 했다.[293] 이범석 역시 여운형의 주선으로 상하이로 건너갔다.[293] 여운형과 동생 여운홍은 국어학자 박승빈을 스승처럼 따랐으며[217], 훗날 박승빈의 아들 박정서(朴定緖)는 여운형의 여동생 여윤숙(呂允淑)과 결혼했다. 일본의 신도 사상가 아시즈 겐이쿠(葦津珍彦)와도 교류가 있었는데, 종전 직전 그에게 "만리상조(萬里相助)"라는 글을 써주며 일본 패전 후 어려운 시기에 한국과 일본이 서로 도와야 한다고 역설하기도 했다.[24]

사생활과 관련해서는 두 차례의 외도가 알려져 있다. 유부남 신분으로 일본 여성과 관계하여 1936년 아들(여붕구)을 낳았고[294], 1940년대 초에는 일본 유학 중이던 재일여대생 진옥출과 연애하여 딸(여순구, 본명 효기)을 낳은 뒤 조선으로 데려와 아내에게 맡겨 키웠다.[295] 이러한 사실은 해방 이후 정치적 갈등 속에서 그를 비난하는 소재로 이용되기도 했다.

참조

[1]

논문

Behind the Korean Election

https://www.jstor.or[...]

1948

[2]

백과사전

ko:여운형 (呂運亨)

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-05-15

[3]

백과사전

2·8독립선언서 (二八獨立宣言書)

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-04-29

[4]

서적

ko:몽양 여운형 평전

https://www.yes24.co[...]

채륜

[5]

논문

The American Military Government in South Korea, 1945–1948: Its Formation, Policies, and Legacies

https://www.jstor.or[...]

1988

[6]

논문

Neues Licht auf die Frage der Schuld am Ausbruch des Korea-Krieges: Die UNO schuldet sich und der Welt eine gründliche Untersuchung der Vorgänge von 1950

https://www.jstor.or[...]

1972

[7]

논문

[8]

논문

[9]

논문

[10]

웹사이트

Joong-Ang Ilbo, 1932 November 16, page 2 column 9

http://db.history.go[...]

[11]

웹사이트

Dong-A Ilbo, 1932 November 17, page 2 column 10

http://db.history.go[...]

[12]

웹사이트

呂運亨

https://kotobank.jp/[...]

百科事典マイペディア

2022-08-28

[13]

웹사이트

呂運亨

https://kotobank.jp/[...]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

2022-08-22

[14]

서적

나의 청년시대

1932-09

[15]

백과사전

江木千之翁経歴談. 下

{{NDLDC|1240746/49}}

江木千之翁経歴談刊行会

[16]

서적

近代日本と石橋湛山 : 『東洋経済新報』の人びと

東洋経済新報社

[17]

뉴스

【コラム】恣意的に作られた親日人名辞典

https://japanese.joi[...]

2009-11-06

[18]

뉴스

"보수진영의'여운형 친일파'주장은 허구"(韓国語)

http://www.ohmynews.[...]

2010-07-19

[19]

뉴스

노학자도 발끈한 조선.동아 기자의 '황당'질문(韓国語)

http://www.ohmynews.[...]

2009-11-27

[20]

기타

[21]

기타

[22]

서적

1945年、26日間の独立

[23]

뉴스

今日の歴史(7月19日)

http://japanese.yonh[...]

聯合ニュース

2011-07-19

[24]

서적

現代朝鮮の悲劇の指導者たち 分断・統一時代の思想と行動

[25]

뉴스

呂運亨氏の実娘、建国勳章を拒否

https://japanese.joi[...]

2005-03-07

[26]

웹사이트

한국민족문화대백과사전 - 여운형(呂運亨)

http://encykorea.aks[...]

[27]

서적

몽양 여운형 - 시대와 사상을 초월한 융화주의자

서울대출판부

[28]

방송

도올이 본 한국독립운동사 제10부 황포의 눈물

EBS

[29]

서적

대한민국의 기원

일조각

[30]

서적

여운형 평전

[31]

서적

자서전 1-나의 청년시대

삼천리

1932-09

[32]

서적

대한민국의 기원

일조각

[33]

서적

대한민국의 기원

일조각

[34]

서적

대한민국의 기원

일조각

[35]

서적

대한민국의 기원

일조각

[36]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[37]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[38]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[39]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[40]

보도자료

승동교회 설립 관련 보도자료

승동교회

[41]

뉴스

'목회'신세원 목사의 교회사 이야기

http://www.kidok.com[...]

기독신문

2002-08-19

[42]

웹인용

몽양 연보

http://musiccreate.c[...]

2010-02-14

[43]

뉴스

여운형에 대한 평가 관련 기사

기독신문

2004-05-04

[44]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[45]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[46]

간행물

나의 上海時代, 自叙傳 第二

http://db.history.go[...]

삼천리

[47]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[48]

백과사전

이범석

http://enc.daum.net/[...]

[49]

서적

한국사이야기21. 해방 그 날이 오면

한길사

2004

[50]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[51]

서적

한국사이야기21. 해방 그 날이 오면

한길사

2004

[52]

서적

신흥무관학교와 망명자들

역사비평사

2006

[53]

서적

신흥무관학교와 망명자들

역사비평사

2006

[54]

기타

여운형의 조선왕실에 대한 부정적 입장

[55]

기타

3.1운동 이후 일본의 여운형 초청 배경

[56]

웹인용

잊혀진 지도자 몽양 여운형

http://tvpot.daum.ne[...]

2010-03-14

[57]

서적

여운형 평전1 - 중국, 일본에서 펼친 독립운동

역사비평사

[58]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[59]

웹인용

呂運亨氏一行 渡日記

https://search.i815.[...]

2010-05-13

[60]

웹사이트

제30회 상해의 조선공산주의자들

http://kr.cnr.cn/gml[...]

중앙인민방송

[61]

백과사전

국민대표대회주비위원회

http://100.nate.com/[...]

[62]

뉴스

이정식 교수, ‘여운형은 박헌영파에 암살’ 주장

http://www.donga.com[...]

신동아

2007-09-01

[63]

웹사이트

여운형 관련 정보

http://narasarang.mp[...]

[64]

서적

여운형 평전

2004

[65]

서적

여운형 평전

실천문학사

2004

[66]

웹사이트

한국사데이터베이스

http://db.history.go[...]

[67]

백과사전

상해고등보수학원

http://100.nate.com/[...]

[68]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[69]

서적

조선독립의 당위성 (외) : 여운형 편

범우

2008

[70]

서적

약산 김원봉

[71]

웹인용

여운형 강제 억류지

http://www.yti815.or[...]

2010-03-23

[72]

웹사이트

反帝國主義聯盟, 영국관헌이 呂運亨을 체포하여 일본관헌에 인도한 것은 국제법상 위반이라 하여 세계 각지의 同연맹지부에 격문 산포하고 시위운동 전개키로 결의

http://db.history.go[...]

[73]

웹사이트

1930년 5월 1일 삼천리 제6호, 金乙漢-列車中의 呂運亨(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[74]

웹사이트

1931년 10월 1일 삼천리 제3권 제10호, 名探偵과 新聞記者 競爭記, 여운형 사건과 검사와 나

http://db.history.go[...]

[75]

웹사이트

여운형 사건 관련 동아일보 기사 목록(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[76]

웹사이트

여운형 사건 관련 중외일보 기사 목록(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[77]

웹사이트

한국사 데이터베이스

http://db.history.go[...]

[78]

웹사이트

한국사 데이터베이스

http://db.history.go[...]

[79]

웹사이트

1932년 7월 28일 동아일보 2면 2단 기사

http://db.history.go[...]

[80]

서적

조선일보 사람들 일제시대 편

[81]

뉴스

“비열한 서북, 신사적 기호” 지역을 선악구도로 본 윤치호

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2004-04-12

[82]

서적

윤치호 일기

1933-10-04

[83]

웹사이트

주식회사 관련정보(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[84]

웹사이트

조선중앙일보 9월 기사목록(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[85]

웹사이트

조선중앙일보 10월 기사목록(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[86]

뉴스

몽양의 이순신 사랑

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2005-05-10

[87]

서적

이상의 문학작품

[88]

서적

여운형 평전

실천문학사

2009

[89]

서적

여운형 평전

실천문학사

2009

[90]

서적

(출처 미상)

[91]

뉴스

"'일장기 말소' 원조는 몽양의 <조선중앙>"

https://news.naver.c[...]

[92]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[93]

웹인용

대전형무소에서 가출옥한 안창호를 맞이하는 여운형 사진

https://search.i815.[...]

2010-02-14

[94]

웹사이트

客談室(객담실)- 呂運亨氏(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[95]

웹사이트

1940년05월01일 삼천리 잡지 소식, 呂運亨氏 歸京 宋鎭禹씨는 아직 東京에(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[96]

웹사이트

1940년10월01일 삼천리 잡지 소식, 呂運亨씨-前中央日報社長인 氏는 최근에 東京에 가셨다가 歸城(한국사데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[97]

웹사이트

呂運亨씨 東京 왕복-무슨 일로인지 여행함(한국사데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[98]

서적

(출처 미상)

[99]

웹사이트

공훈전자사료관 일본방면(성장환씨의 증언)

http://e-gonghun.mpv[...]

[100]

서적

몽양여운형전집3

[101]

서적

빛과 소망의 숨결을 찾아

이화여자대학교출판부

2007

[102]

서적

한국사 시민강좌: 47집(2010년) - 특집,대표적 독립운동가 12인

http://www.yes24.com[...]

일조각

2010

[103]

서적

(출처 미상)

[104]

서적

여운형:시대와 사상을 초월한 융화주의자

[105]

서적

몽양 여운형 평전

[106]

서적

김용기 회고록

[107]

서적

여운형 평전

[108]

웹사이트

KBS 인물 현대사, 여운형 편

http://www.kbs.co.kr[...]

[109]

서적

여운형 평전1

[110]

뉴스

일본 총독부 2인자가 여운형을 찾은 이유는?

http://www.pressian.[...]

프레시안

2010-08-12

[111]

서적

[112]

서적

[113]

서적

8·15의 날

다섯수레

1996

[114]

서적

한국현대민족운동연구: 해방후 민족국가 건설운동과 통일전선

역사비평사

1991

[115]

서적

지배자의 국가, 민중의 나라

[116]

서적

[117]

서적

한국현대민족운동연구

역사비평사

2006

[118]

서적

안재홍: 민족애 실천했던 온건파 지식인

선인

2003

[119]

서적

마침내 기다리던 해방을 맞이하다

거름

1998

[120]

뉴스

8.5 미스터리

https://archive.toda[...]

신동아

1991-08

[121]

논문

해방 후 조선공산당의 노선과 국가건설 운동

고려대학교 대학원

2005

[122]

논문

해방 후 조선공산당의 노선과 국가건설 운동

고려대학교 대학원

2005

[123]

서적

한국현대사산책: 1940년대편 1권

인물과사상사

2004

[124]

웹사이트

http://contents.hist[...]

[125]

서적

한국현대민족운동연구

역사비평사

2006

[126]

서적

[127]

논문

해방 후 조선공산당의 노선과 국가건설 운동

고려대학교 대학원

2005

[128]

뉴스

(대한민국 건국 영웅들(3)) 조만식 -그는 누구인가?

http://weekly.chosun[...]

위클리조선

2006-08-25

[129]

서적

8·15직후 민족국가 건설운동

역사비평사

2000

[130]

서적

한국현대사산책 1940년대편 1권

[131]

서적

[132]

서적

한국현대사산책

인물과사상사

2004

[133]

서적

한국현대사산책 1940년대편 1권

[134]

뉴스

[격동의 역사와 함께한 조선일보 90년 ] 해방공간 지도자들, 이념 떠나 '복간 축하' 메시지

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2010-02-08

[135]

서적

아! 비운의 역사현장 경교장

백범사상실천운동연합

1993

[136]

서적

[137]

서적

[138]

서적

대한민국 50년사

들녘 출판사

[139]

회고록

[140]

서적

애국지사 조동호 평전

[141]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[142]

서적

역사의 언덕에- 1권

[143]

서적

한국현대민족운동연구:해방후 민족국가 건설운동과 통일전선

역사비평사

1991

[144]

서적

강준만의 한국현대사산책:1940년대편 1

인물과사상사

2006

[145]

서적

한국현대사산책 1940년대편 1권

[146]

서적

이승만의 정치 이데올로기

역사비평사

2006

[147]

서적

한국현대사산책 1940년대편 1권

[148]

서적

강준만의 한국현대사산책:1940년대편 1권

인물과사상사

2006

[149]

서적

강준만의 한국현대사산책:1940년대편 1권

인물과사상사

2006

[150]

서적

한국전쟁의 기원

일월서각

1986

[151]

기타

[152]

서적

분단 50년과 통일시대의 과제

역사비평사

1995

[153]

서적

한국현대사산책 1940년대편 1권

인물과사상사

2004

[154]

웹사이트

이재호 칼럼

http://www.donga.com[...]

2005-09-03 #추정 날짜

[155]

서적

강준만의 한국현대사산책:1940년대편 1권

인물과사상사

2006

[156]

서적

강준만의 한국현대사산책:1940년대편 1권

인물과사상사

2006

[157]

서적

한국현대사의 비극:중간파의 이상과 좌절

선인

2003

[158]

기타

[159]

기타

[160]

서적

이정 박헌영 일대기

역사비평사

[161]

논문

해방 후 조선공산당의 노선과 국가건설 운동

고려대학교 대학원

2005

[162]

방송

제38화 여운영 집 폭파

http://dbs.donga.com[...]

1969-11-30

[163]

웹사이트

한국사 데이터베이스

http://db.history.go[...]

1946-07-17 #추정 날짜

[164]

웹사이트

동아일보 매거진::신동아

http://www.donga.com[...]

2007-09-10 #추정 날짜

[165]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[166]

서적

내일을 여는 역사 15호

서해문집

2007-03-28

[167]

서적

건국 50년, 대한민국 우리는 이렇게 세웠다

계명사

1998

[168]

웹사이트

https://db.history.g[...]

[169]

서적

알몸 박정희

[170]

웹사이트

동아일보 매거진::신동아

http://www.donga.com[...]

2007-09-10 #추정 날짜

[171]

서적

박헌영 평전

[172]

웹사이트

동아일보 매거진::신동아

http://shindonga.don[...]

2007-09-10 #추정 날짜

[173]

웹사이트

로마넨코 소장과 여운형의 미소공위 재개문제 논의

https://db.history.g[...]

[174]

서적

김일성과 박헌영 그리고 여운형

[175]

웹사이트

http://db.history.go[...]

1947-03-17 #추정 날짜

[176]

서적

좌우를 넘어 민족을 하나로- 제 1편 여운형

[177]

뉴스

비화한 세대 (177) 반민특위 [31] 증인 백민태

http://newslibrary.n[...]

경향신문

1977-07-25

[178]

서적

우남 이승만 연구

역사비평사

2006

[179]

기타

[180]

서적

일제시대 우리 가족은

황소자리

2004

[181]

서적

혈농어수

[182]

서적

혈농어수

[183]

서적

한국현대민족운동연구

역사비평사

1992

[184]

간행물

Voice of Korea

[185]

편지

여운형의 유고편지

[186]

기타

[187]

기타

[188]

영상

좌우를 넘어 민족을 하나로- 제 1편 여운형

http://www.kbs.co.kr[...]

[189]

논문

美國 第24軍 G-2 軍史室 資料 解題

https://www.dbpia.co[...]

翰林大學校 아시아文化硏究所

1987

[190]

서적

한국현대민족운동연구

역사비평사

1992

[191]

서적

한국현대민족운동연구

역사비평사

1992

[192]

기타

[193]

웹사이트

MBC뉴스 - iMnews.com

http://imnews.imbc.c[...]

2010-03-06

[194]

서적

스포츠 코리아 판타지

[195]

웹사이트

민족21

http://www.minjog21.[...]

2010-02-10

[196]

뉴스

묘지불하 -천장하게 된 몽양의 유택

http://dna.naver.com[...]

동아일보

1964-02-12

[197]

뉴스

몽양의 묘소 걱정

http://dna.naver.com[...]

경향신문

1964-07-18

[198]

뉴스

故몽양묘지 불하부당하다 - 박대통령 조사지시

http://dna.naver.com[...]

동아일보

1964-02-22

[199]

웹사이트

615유럽공동위 / 615europe.de

http://www.615europe[...]

2010-01-22

[200]

뉴스

::: 경기신문 :::

http://www.kgnews.co[...]

[201]

뉴스

양평군, 여운형 생가 내년까지 복원 :: 파란 ∽ 뉴스

http://media.paran.c[...]

파란

2009

[202]

웹사이트

여운형집터 표석 위치

https://www.google.c[...]

[203]

뉴스

이정식 교수, ‘여운형은 박헌영파에 암살’ 주장

https://news.naver.c[...]

네이버 뉴스

[204]

웹사이트

1965년 9월 17일 경향신문 기사, 《테러....그 뿌리》

http://dna.naver.com[...]

2010-08-19

[205]

기타

[206]

기타

[207]

웹사이트

“독립운동사에서 묻혀버린 몽양 되살려야”

http://www.hani.co.k[...]

[208]

기타

[209]

서적

한국현대민족운동연구

[210]

서적

몽양 여운형 평전

[211]

서적

한국 현대사 산책:1940년대편 2권

인물과사상사

[212]

뉴스

(제목 없음)

http://dna.naver.com[...]

경향신문

1974-02-14

[213]

서적

혈농어수 下

아름다운 책

[214]

뉴스인용

이제는 말할 수 있다 비밀결사 - 백의사

MBC

2002-01-20

[215]

기타

[216]

기타

[217]

간행물

고려대 명예교수 박찬기

http://shindonga.don[...]

신동아

2001-10

[218]

뉴스

이정식 교수, ‘여운형은 박헌영파에 암살’ 주장

https://news.naver.c[...]

네이버 뉴스

[219]

뉴스

(제목 없음)

http://www.seoul.co.[...]

서울신문

[220]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[221]

간행물

이정식 교수, ‘여운형은 박헌영파에 암살’ 주장

http://shindonga.don[...]

신동아

2007-09

[222]

웹사이트

http://www.konas.net[...]

[223]

서적

건국50년 대한민국 이렇게 세웠다

계명사

1998

[224]

서적

건국50년 대한민국 이렇게 세웠다

계명사

1998

[225]

서적

북한의 역사2권

[226]

기타

[227]

간행물

몽양 암살범 추적기사

말

1992-05

[228]

뉴스

몽양 여운형, 남로당에 암살 가능성

https://news.naver.c[...]

[229]

서적

한국현대사산책

인물과사상사

2004

[230]

서적

남,북협상:김규식의 길, 김구의 길

한울

2000

[231]

웹인용

좌우를 넘어 민족을 하나로 - 제3편 김규식

http://www.kbs.co.kr[...]

2009-10-22

[232]

기타

G-2 미 육군 정보참모부 일일보고서

[233]

웹사이트

여운형이 미군정의 민정장관이 됐다면

http://h21.hani.co.k[...]

[234]

기타

[235]

기타

[236]

기타

[237]

서적

여운형 평전

2004

[238]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[239]

웹사이트

신익희, 여운형, 조병옥은 명 연설가

https://archive.toda[...]

[240]

서적

송건호전집 20:역사에서 배운다

한길사

2006

[241]

서적

역사의 언덕에서 1 : 엑소더스

[242]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[243]

기타

미·소 공위 문서철

[244]

뉴스인용

이정식교수 “역사는 승자들만의 얘기가 아니다”

https://news.naver.c[...]

경향신문

2008-05-01

[245]

뉴스인용

간토대지진때 군대자료에 ‘일 정부 학살관여’ 증거

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2010-01-06

[246]

웹사이트

몽양 여운형 선생 기념 사업회

http://www.mongyang.[...]

[247]

뉴스

[좌·우를 넘어] 해방정국의 중도파들 ④몽양 여운형

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2003-11-27

[248]

서적

박헌영 평전

[249]

서적

한국현대사산책

인물과사상사

2004

[250]

뉴스

[다시쓰는 독립운동列傳] 통일운동가 박진목선생 "독립운동 목적 통일 달성못해"

http://news.khan.co.[...]

경향뉴스

2005-05-09

[251]

서적

역사의 언덕에서 1 : 엑소더스

[252]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[253]

뉴스

[시론/남시욱]노기남과 여운형

http://news.donga.co[...]

동아일보

2009-09-17

[254]

뉴스

[사설] 노기남 대주교를 '친일 반민족 행위자'로 규정한 잣대

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2009-09-17

[255]

논문

여운형은 부일협력했는가

역사문제연구소

1991

[256]

뉴스

[정진석의 언론과 현대사 산책 ⑥] 좌우 가리지 말고 똑같은 잣대 들이대야

https://news.naver.c[...]

신동아

2010-01-01

[257]

서적

뚜껑없는 朝鮮 역사 책

도서출판 三藏

1994

[258]

뉴스

친일사전에 없는 여운형, 친일행적 또 드러나

http://news.donga.co[...]

동아일보

2009-12-16

[259]

뉴스

"일장기 달고 금메달 딴 손기정도 친일파냐"

http://www.newdaily.[...]

뉴데일리

2009-11-13

[260]

웹사이트

반민특위 조사 문서

http://db.history.go[...]

[261]

뉴스

"보수진영의 '여운형 친일파' 주장은 허구"

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2010-07-19

[262]

서적

[263]

서적

여운형: 시대와 사상을 초월한 융화주의자

서울대학교출판부

2008

[264]

서적

[265]

뉴스

"'여운형 학도병 권유' 기사는 조작됐다"

https://news.naver.c[...]

오마이뉴스

2005-09-06

[266]

구술

2010-07-19

[267]

구술

2010-07-19

[268]

서적

바로 잡아야 할 우리 역사… 1

역사비평

1997-08-31

[269]

서적

조선일보 사람들 일제시대 편

[270]

기타

G-2 Periodic 1945.9.12

[271]

뉴스

숨겨진 패트론 정무묵씨

http://dna.naver.com[...]

경향신문

1974-03-01

[272]

뉴스

http://dna.naver.com[...]

네이버 디지털 뉴스 아카이브

1995-02-16

[273]

웹사이트

http://enc.daum.net/[...]

[274]

웹사이트

진짜 愛國者라고 發惡하는 李鐘滎

http://db.history.go[...]

[275]

기타

반민특위 문서

[276]

서적

여운형 평전

[277]

간행물

신천지

7월

[278]

서적

친일인명사전

민족문제연구소

[279]

논문

http://www.banmin.or[...]

2010-07-19

[280]

서적

조선공산당 문건 자료집

한림대학교 아시아문화연구소

1993

[281]

웹사이트

참조

http://newsmaker.kha[...]

[282]

웹사이트

미군 문서수집반

https://archive.toda[...]

[283]

일반

[284]

뉴스

노학자도 발끈한 조선·동아 기자의 '황당' 질문

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2009-11-27

[285]

뉴스

"몽양 선생의 친필이 맞습니다"

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2004-10-04

[286]

뉴스

여운형 선생 친필

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2009-08-12

[287]

웹사이트

한국사 데이타베이스

http://db.history.go[...]

[288]

일반

[289]

뉴스

중앙일보, 1932년 11월 16일자 2면 9단

http://db.history.go[...]

1932-11-16

[290]

뉴스

동아일보, 1932년 11월 17일자 2면 10단

http://db.history.go[...]

1932-11-17

[291]

웹사이트

한국사 데이타베이스

http://db.history.go[...]

[292]

웹사이트

반남박씨 홈페이지

http://bannampark.or[...]

[293]

서적

한국현대사산책: 1960년편 1권

인물과사상사

2004

[294]

일반

[295]

서적

적과 동지

한길사

1993

[296]

뉴스

이정식 교수 “역사는 승자들만의 얘기가 아니다”

기독신문

2004-05-04

[297]

웹사이트

이정식교수 “역사는 승자들만의 얘기가 아니다”

https://news.naver.c[...]

[298]

서적

한국현대사산책

인물과사상사

2004

[299]

논문

해방 후 조선공산당의 노선과 국가건설 운동

고려대학교 대학원

2005

[300]

웹사이트

http://contents.hist[...]

[301]

웹사이트

한국사 데이터베이스

http://db.history.go[...]

[302]

서적

노라 노, 열정을 디자인하다

황금나침반

2007

[303]

웹사이트

長安 紳士淑女 스타일 漫評-中央日報 패들(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[304]

서적

역사의 언덕에서 1:엑소더스

한길사

2003

[305]

서적

역사의 언덕에서 1:엑소더스

한길사

2003

[306]

웹사이트

몽양 여운형, 민족공동체상 첫 수상-오마이뉴스

http://www.ohmynews.[...]

[307]

웹사이트

熱辯,熱辯,熱辯-呂運亨氏講演(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[308]

웹사이트

夫婦座談會(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[309]

웹사이트

南京金陵大學 留學時代-呂運亨(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[310]

서적

여운형 평전

실천문학

2000

[311]

웹사이트

大田監房의 兄 呂運亨 그물뜨며, 消化不良으로 아러(한국사 데이터베이스)

http://db.history.go[...]

[312]

뉴스

중외일보, 1929년10월20일 2면7단 기사

http://db.history.go[...]

1929-10-20

[313]

서적

스포츠 코리아 판타지: 스포츠로 읽는 한국 사회문화사

개마고원

2009

[314]

웹인용

만능 스포츠맨 여운형 선생의 근영(48歲)

https://web.archive.[...]

2010-02-15

[315]

웹인용

1933년 중반 서상천 체육관 앞에서

https://web.archive.[...]

2010-03-26

[316]

간행물

1935년07월01일 삼천리 기사-常勝軍을 上海遠征에 보내노라,軆育과 競技

http://db.history.go[...]

한국사 데이터베이스

1935-07-01

[317]

간행물

1936년01월01일 삼천리 기사 呂運亨演說集 別冊第一附錄. 軆育과 競技, 世界第一位를 目標로, 올림픽大會에 나가는 勇土여

http://db.history.go[...]

한국사 데이터베이스

1936-01-01

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

10월항쟁 희생자 아내와 딸의 ‘속울음’

한국현대사의 ‘잃어버린 고리’ 김규식의 삶 복원하다 [.txt]

[책과 삶] ‘외로운 세계인’ 김규식의 가려진 삶을 좇다

개성 넘치고 운치 있는 태극기들…광복 80돌 전시 현장 속으로

“김구 정신, 세계에 널리 알리려 ‘유네스코 인물’ 신청했죠”

전 방첩사 수사단장 “여인형이 우원식·이재명·한동훈 잡아 수방사 벙커 이송 지시”

손기정 선생 가슴에서 일장기 지운 1936년 신문, 경매 나와

항일 투쟁과 통일, 사회 민주화 위해 모든 것 바치셨죠

극우 입맛대로 그린 역사…‘윤석열 옹호’ 영화의 우격다짐

[팩트체크]윤석열 옹호 영화 ‘힘내라 대한민국’···역사적 사실이 담겼을까

[단독]이준석, 상하이에서 3·1절 메시지 “임시정부 수립 때 이승만이 마흔셋”

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com