레냐노 전투

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

레냐노 전투는 1176년 신성 로마 제국의 프리드리히 1세와 롬바르디아 동맹 간에 벌어진 전투로, 북부 이탈리아 도시들의 자치권을 지켜낸 중요한 사건이다. 서임권 투쟁과 봉건주의 위기 속에서 북부 이탈리아 도시들은 자치 정부인 중세 코뮌을 발전시켰고, 프리드리히 1세는 이러한 자치권을 억압하려 했다. 롬바르디아 동맹은 프리드리히 1세의 이탈리아 원정에 대항하여 결성되었으며, 레냐노 전투에서 승리하여 황제의 지배를 종식시켰다. 이 전투는 중세 보병의 전술적 중요성을 보여주는 사례로, 베네치아 조약과 콘스탄츠 평화 조약으로 이어져 도시 자치권을 인정받는 결과를 가져왔다. 이 전투는 이탈리아 통일 운동에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 프리드리히 1세 (신성 로마 황제) - 오라녜 공

오라녜 공은 신성 로마 제국 황제 프리드리히 1세의 작위로 시작되었고, 오라녜-나사우 가문의 네덜란드 왕실 기원이자, 현재 네덜란드 왕위 계승자가 사용하는 칭호이다.

2. 역사적 배경

레냐노 전투는 11세기부터 시작된 서임권 투쟁과 신성 로마 제국의 이탈리아 지배 정책, 그리고 북부 이탈리아 도시들의 자치권 확대 움직임이 복합적으로 작용한 결과였다.

북부 이탈리아 자치 도시와 제국 권력의 충돌은 서임권 투쟁에서 비롯되었으며, 이는 11세기와 12세기에 교황청과 신성 로마 제국, 그리고 각각의 세력을 지지하는 구엘프와 기벨린이 연루된 갈등이었다. 이 분쟁은 북부 이탈리아의 여러 자치 도시들이 성직 매매 혐의로 주교를 해임할 정도로 격렬했는데, 이는 주교들이 황제가 아닌 교황에 의해 임명되었기 때문이다.

서임권 분쟁 외에도 북부 이탈리아 도시의 경제 성장과 제국 행정으로부터의 독립 열망으로 봉건주의의 위기가 발생했다. 신성 로마 제국의 이탈리아 영토는 사회경제적, 문화적으로 게르만 영토와 달랐으며, 독일계 권력자의 제국 권력에 공감하지 않았다. 제국 내 이탈리아 귀족들은 독일 귀족들에 비해 도시 행정에 덜 참여했다.

이러한 상황에서 북부 이탈리아의 도시들은 중세 코뮌이라는 새로운 자치 정부 형태를 만들었다.

프리드리히 바르바로사는 이전 통치자들과 달리 북부 이탈리아 자치 도시들에 대한 제국 통제를 복원하려 했다. 이는 밀라노의 지배 욕구를 제한하기 위한 제국 개입을 요청한 일부 도시들의 요청에 따른 것이었다. 1160년 밀라노 보급 중단을 위한 농지 황폐화와 1162년 밀라노 항복 이후 무거운 세금 부과는 반제국주의적 감정을 일으켰다.

2. 1. 서임권 투쟁과 황제의 권위

11세기와 12세기에 걸쳐 교황청과 신성 로마 제국은 주교 임명권, 즉 서임권을 둘러싸고 갈등을 빚었다. 이른바 '서임권 투쟁'으로 불리는 이 갈등은 황제의 권위를 약화시키고 북부 이탈리아 도시들의 자치권 강화에 영향을 미쳤다. 당시 북부 이탈리아의 여러 도시들은 성직매매 혐의로 주교를 해임하기도 했는데, 이는 그들이 황제가 아닌 교황에 의해 임명되었기 때문이다.서임권 분쟁 외에도 북부 이탈리아 도시의 경제 성장과 제국 행정으로부터의 독립 열망으로 봉건주의의 위기가 발생했다. 또한 신성 로마 제국의 이탈리아 영토는 게르만 영토와 사회경제적, 문화적으로 달랐으며, 독일계 권력자가 행사하는 제국 권력에 공감하지 않았다. 제국이 지배하는 이탈리아 영토의 귀족들은 독일 영토의 귀족들에 비해 도시가 지배하는 지역의 행정 기능에 훨씬 덜 참여했다.

이러한 상황에서 북부 이탈리아의 도시들은 선출된 합의체에 기반한 새로운 형태의 자치 정부(중세 코뮌)를 탄생시켰다. 이 합의체는 행정, 사법, 안보 기능을 수행하고 도시 집정관을 지정했다. 도시의 주교가 제국과 교황청 간의 갈등에 몰두하게 되자, 시민들은 독립적으로 행동할 수 있는 자치 정부를 찾게 되었고, 공공 문제에 대한 인식이 높아지면서 교회 및 봉건 구조를 받아들이지 않으려 했다. 이러한 변화는 북부 이탈리아의 롬바르드 지배에 뿌리를 두고 있었으며, 롬바르드족은 "''gairethinx''" 또는 "''arengo''"를 통해 중요한 문제를 해결했다.

도시 집정관은 주로 상인 및 전문 계급 출신이었으며, 임기는 1년이었지만, 주요 가문들이 과두정치 방식으로 지방 권력을 공유하기도 했다. 북부 이탈리아 도시들은 점차 봉건 제도를 시대에 뒤떨어진 것으로 여기게 되었다.

이전 황제들은 북부 이탈리아 문제에 무관심한 태도를 취하며, 효과적인 권력 행사보다는 이탈리아 상황을 감독하는 데 더 관심을 기울였다. 그 결과, 제국 권력은 주변 영토와 다른 도시에서 다양한 자치 도시의 팽창주의적 목표를 막지 못했고, 도시들은 지역 패권을 위한 경쟁에서 서로 무기를 들기 시작했다.

프리드리히 바르바로사는 북부 이탈리아 자치 도시들에 대한 제국 통제를 복원하려 했으며, 이는 밀라노의 지배 욕구를 제한하기 위한 제국 개입을 요청한 일부 도시들의 요청에 따른 것이었다. 그는 1111년과 1127년에 로디와 코모를 정복하고 파비아, 크레모나, 베르가모에게 수동성을 강요했다.

제국 당국이 밀라노 지역에 시행한 가혹한 조치, 특히 1160년 밀라노 보급 중단을 위한 농지 황폐화와 밀라노 항복(1162년) 이후 무거운 세금 부과는 제국과 자치 도시 간의 관계를 더욱 악화시켰다.

2. 2. 북부 이탈리아 도시들의 성장

서임권 투쟁에서 비롯된 북부 이탈리아 자치 도시와 제국 권력의 충돌은 11세기와 12세기에 걸쳐 교황청과 신성 로마 제국, 그리고 그들을 각각 지지하는 세력(소위 "구엘프와 기벨린") 간의 갈등으로 이어졌다.[1] 이러한 분쟁이 격렬해져 북부 이탈리아의 여러 자치 도시들이 성직 매매 혐의로 주교를 해임하기도 했는데, 이는 주교가 황제가 아닌 교황에 의해 임명되었기 때문이다.[1]북부 이탈리아 도시들의 경제 성장과 제국 행정으로부터의 독립 열망은 봉건주의의 위기를 초래했다.[1] 신성 로마 제국의 이탈리아 영토는 사회경제적, 문화적으로 게르만 영토와 뚜렷이 달랐고,[2] 독일 혈통의 권력자가 행사하는 제국 권력에 공감하지 않았다.[2] 제국이 지배하는 이탈리아 영토의 귀족들은 독일 영토의 귀족들에 비해 도시가 지배하는 지역의 행정 기능에 훨씬 덜 참여했다.[2] 11세기와 12세기에 발생한 이러한 마찰은 북부 이탈리아의 도시들이 선출된 합의체에 기반한 새로운 형태의 지역 자치 정부, 즉 중세 코뮌을 탄생시키는 결과를 낳았다.[3] 이 합의체는 행정, 사법 및 안보 기능을 수행하고 도시 집정관을 지정했다.[3]

이러한 제도적 발전은 서임권 투쟁과 같은 시기에 일어났다.[4] 전통적으로 자치 도시의 민간 문제에 강한 영향력을 행사했던 도시의 주교가[5] 제국과 교황청 간의 갈등에 주로 몰두하게 되자, 시민들은 독립적으로 행동할 수 있는 자치 정부의 형태를 찾게 되었다.[4] 시민들은 자신의 자치 도시의 공공 문제에 대한 인식이 높아졌으며, 정부의 경직되고 계층적인 관리 방식을 가진 교회 및 봉건 구조를 받아들이려 하지 않았다.[6] 공공 행정의 합의체적 관리로 이어진 변화는 북부 이탈리아의 롬바르드 지배에 뿌리를 두고 있었다.[7] 롬바르드족은 왕이 주재하고 가장 용감한 군인들로 구성된 집회인 "''gairethinx''"[8] 또는 "''arengo''"를 통해 중요한 문제를 해결하는 데 익숙했다.[7] 도시 집정관은 일반적으로 도시의 상인 및 전문직 계급 출신이었으며,[9] 집정관의 임기는 1년이었고, 공동체 행정은 때때로 과두정치 방식으로 지방 권력을 공유하는 주요 가문의 집단에 해당했다.[9] 북부 이탈리아 도시들은 시대에 뒤떨어진 봉건 제도를 점차 인정하지 않게 되었다.[10]

이전 황제들은 북부 이탈리아 문제에 무관심한 태도를 취했으며,[1] 효과적인 권력 행사가 아닌 이탈리아 상황을 감독하는 관계를 수립하는 데 더 많은 관심을 기울였다.[11] 그 결과, 제국 권력은 자치 도시의 팽창주의적 목표를 막지 못했고,[11] 도시들은 지역 패권을 달성하기 위한 경쟁을 벌였다.[1]

반면 프리드리히 바르바로사는 북부 이탈리아 자치 도시들에 대한 제국 통제를 복원하려 했으며, 이는 밀라노의 지배 욕구를 제한하기 위한 제국 개입을 요청한 일부 자치 도시들의 요청에 근거한 것이기도 했다.[12][1] 그는 1111년과 1127년에 각각 로디와 코모를 정복하고 파비아, 크레모나, 베르가모에게 수동성을 강요했다.[13]

제국 당국이 밀라노 지역에 대해 시행한 가혹한 조치로 인해 제국과 자치 도시 간의 관계는 더욱 악화되었다.[14] 1160년, 밀라노에 대한 보급을 중단하기 위해 황제는 도시 북쪽 지역을 황폐화시켜 농부들의 작물과 과일 나무를 파괴했다.[15] 특히 바르바로사는 15일 만에 베르테마테, 메딜리아, 베라노, 브리오스코, 레냐노, 네르비아노, 포글리아노 및 로의 시골을 파괴했다.[10] 밀라노의 항복(1162년) 이후, 밀라노 시골을 관리한 제국 총독은 농부들에게 무거운 연간 식량세를 지불하도록 강요하여 인구가 제국 권력에 점점 더 적대적이게 만들었다.[16]

2. 3. 프리드리히 1세의 등장

프리드리히 바르바로사는 이전 통치자들과 달리 북부 이탈리아 자치 도시들에 대한 제국 통제를 복원하려는 정책을 펼쳤다.[12] 이는 밀라노가 로디와 코모를 정복(각각 1111년, 1127년)하고 파비아, 크레모나, 베르가모를 압박하는 등 지배 욕구를 드러내자, 일부 도시들이 제국에 개입을 요청한 것에 따른 것이었다.

제국 당국이 밀라노 지역에 대해 시행한 가혹한 조치들은 제국과 자치 도시 간의 관계를 더욱 악화시켰다. 1160년 이탈리아로 내려온 프리드리히 1세는 밀라노에 대한 보급을 중단시키기 위해 도시 북쪽 지역을 황폐화시켜 농부들의 작물과 과일 나무를 파괴했다. 특히, 바르바로사는 15일 만에 베르테마테, 메딜리아, 베라노, 브리오스코, 레냐노, 네르비아노, 포글리아노, 로의 시골을 파괴했다. 1162년 밀라노가 항복한 이후, 밀라노 시골을 관리한 제국 총독은 해당 지역의 농부들에게 황제를 위해 무거운 연간 식량세를 지불하도록 강요하여, 인구를 제국 권력에 더욱 적대적으로 만들었다.

프리드리히 1세는 북부 이탈리아를 평정하고 황제의 권력을 회복하기 위해 군대를 이끌고 알프스를 다섯 번 건넜다.

- 1차 원정 (1154년 가을): 1,800명의 군사를 이끌고 반란을 일으킨 아스티, 키에리, 토르토나를 포위, 정복했다.[12] 밀라노 교외의 일부 성을 공격했지만, 병력 부족으로 밀라노를 직접 공격하지는 못했다. 론칼리아 의회를 소집하여 황제의 권위를 재확립하고 밀라노의 정복 활동을 무효화했다. 프랑키제나 가도를 따라 교황 아드리아노 4세에 의해 신성 로마 제국 황제로 대관식을 치렀다(1155년 6월 18일).[12] 로마에서 도시민들의 반란을 진압하는 과정에서 교황청과 관계가 악화되기 시작했다. 독일로 돌아가는 길에 스폴레토를 파괴했다. 이 원정을 통해 프리드리히 1세는 자치 도시의 자율성에 대한 강한 혐오감과 북부 이탈리아에 대한 실질적인 권력 회복을 목표로 함을 분명히 했다.

- 2차 원정 (1158년 6월): 밀라노의 반항과 황제 권력을 수용하는 데 동맹한 자치 도시들의 반발로 시작되었다.[12] 브레시아를 격파하고 로디를 밀라노의 지배에서 해방시켰다. 밀라노는 항복했지만(1158년 9월 8일) 파괴되지는 않았다. 론칼리아에서 두 번째 의회를 소집하여(1158년 가을) 북부 이탈리아 자치 도시에 대한 황제의 지배를 재확인하고, 지방 기관의 권위에 주권자의 권위를 부과했다. 레갈리아가 완전히 주권자에게 지불될 것을 정하여, 이탈리아 코뮌들의 반란을 더욱 부추겼다.

- 3차 원정 (1163년): 북동 이탈리아 도시들의 반란으로 시작되었으나, 베로나 동맹과의 대립으로 교착 상태에 빠졌다.[7] 병력 부족으로 인해 북부 이탈리아의 다른 자치 도시들과의 충돌을 연기하고 독일로 돌아갔다.[7]

- 5차 원정 (1174년): 상황을 최종적으로 해결하기 위해 약 10,000명의 군대를 이끌고 이탈리아로 내려갔다.[12] 사보이 백작 움베르토 3세의 지원을 받아 사보이를 통과하여 알프스를 넘었다. 초기에는 북서부 이탈리아의 일부 도시들을 쉽게 정복했지만, 알레산드리아 정복에는 실패했다(1174~1175). 파비아에서(1175년 4월) 시 정부 군대와 협상을 시도했지만 실패했다. 키아벤나에서 하인리히 사자공에게 지원군을 요청했지만 거절당했다. 쾰른 대주교 등에게 추가 병력을 요청하여 벨린초나에서 기다렸지만, 도착한 병력은 예상보다 훨씬 적었다.[7]

바르바롯사는 독일에서 증원군을 받아 북부 이탈리아의 여러 반란 도시들을 정복한 후, 1162년 밀라노를 포위하여 함락시키고(3월 1일) 완전히 파괴했다. 밀라노와 동맹을 맺은 여러 도시들도 비슷한 운명을 맞았다. 프리드리히 1세는 론칼리아의 두 번째 의회에서 결정된 조항을 넘어 이탈리아 도시에 대한 황제의 권력을 강화했다. 그는 자치 도시 대신 황제에게 직접 보고하는 관리들이 운영하는 관료적 구조를 세웠고, 자치 도시는 사실상 폐지되었으며, 반란 도시의 수장으로 황제가 임명한 포데스타it를 설립했다. 한편, 교황 알렉산데르 3세는 이탈리아 자치 도시와 연대하며 황제에게 적대적인 태도를 보였다.

3. 롬바르디아 동맹의 결성

롬바르디아 동맹은 1167년 베로나 동맹을 바탕으로 결성되었다.[26] 이는 신성 로마 제국의 프리드리히 1세 ("붉은 수염")에 대항하여 롬바르디아 지방의 도시들이 상호 연대를 약속한 연합이었다. 롬바르디아 동맹에는 크레모나의 안셀모 다 도바라와 비첸차의 에첼리노 1세 다 로마노가 주도적으로 참여했으며, 이들은 각각 롬바르드와 베네치아의 이익을 대변했다.[26] 군사 작전은 밀라노의 전직 집정관이자 롬바르드 동맹의 총장이었던 귀도 다 란드리아노가 지휘했다.[26]

몬테 포르치오 전투에서 로마 교황 알렉산데르 3세가 신성 로마 제국군에게 패배한 후, 롬바르디아 동맹은 반(反) 신성 로마 황제 진영의 유일한 전투 집단이 되었고, 교황의 지원을 받았다.

3. 1. 폰티다 맹세

롬바르디아 동맹은 1167년 베로나 동맹을 바탕으로 결성되었으며,[26] 신성 로마 제국 황제 프리드리히 1세 ("붉은 수염")에 대항하여 롬바르디아 지방 도시들이 폰티다에서 맺은 상호 연대 맹약이었다.

몬테 포르치오 전투에서 로마 교황 알렉산데르 3세가 신성 로마 제국군에게 패배한 후, 롬바르디아 동맹은 반(反) 신성 로마 황제 진영의 유일한 전투 집단이 되었고, 교황의 강력한 지원을 받았다.

3. 2. 교황 알렉산데르 3세의 지지

롬바르디아 동맹은 1167년 베로나 동맹Lega Veronese|베로나 동맹it[26]을 바탕으로 결성되었다. 이는 신성 로마 제국의 "붉은 수염"이라 불리는 프리드리히 1세에 대항하여 롬바르디아 지방의 도시들이 상호 연대를 약속한 연합이었다. 롬바르디아 지방의 여러 도시들은 롬바르디아 지방의 작은 마을인 폰티다에서 맹세했다.몬테 포르치오 전투에서 로마 교황 알렉산데르 3세가 신성 로마 제국군에게 패배한 후, 롬바르디아 동맹은 반(反) 신성 로마 황제의 합법적인 전투 집단으로서는 마지막이 되었고, 교황으로부터 강력한 지원을 받았다.

4. 프리드리히 1세의 이탈리아 원정

프리드리히 1세는 신성 로마 제국의 황제 권력을 이탈리아에 확립하기 위해 여러 차례 군사 원정을 감행했다.

- 1차 원정 (1154년 가을): 1,800명의 소규모 병력을 이끌고 아스티, 키에리, 토르토나 등을 정복하고 론칼리아 의회를 소집하여 황제 권위를 재확립했다.[12] 교황 아드리아노 4세에 의해 신성 로마 제국 황제로 대관식을 치렀으나(1155년 6월 18일[12]), 로마 시민들의 반발을 진압하는 과정에서 교황청과 관계가 악화되었다.

- 2차 원정 (1158년 6월): 밀라노와 그 동맹 도시들의 반항에 대응하여 브레시아를 격파하고 밀라노를 항복시켰다(1158년 9월 8일). 론칼리아에서 두 번째 의회를 소집하여(1158년 가을) 황제 권력을 재확인하고 레갈리아를 징수했다. 이후 반란 도시들을 진압하고 1162년 밀라노를 완전히 파괴했다. 자치 도시 대신 황제 직속 관리를 파견하고 포데스타(이탈리아어)를 임명하여 통치했다.

- 3차 원정 (1163년): 북동 이탈리아 도시들의 반란에 직면했으나 베로나 동맹과의 대치로 병력 부족으로 인해 철수했다.[7]

- 4차 원정 (1166년 말): 대립교황 파스칼 3세를 지지하고 교황 알렉산데르 3세를 몰아내기 위해 로마로 진군했으나, 전염병으로 인해 북부 이탈리아로 후퇴했다(1167년 8월).[13] 이 시기 북부 이탈리아 도시들은 롬바르디아 동맹을 결성하여 황제에 대항했다.[12]

- 5차 원정 (1174년): 사보이를 통해 이탈리아로 진입하여 알레산드리아를 포위했으나 실패하고(1174~1175), 파비아에서 동맹군과 협상을 시도했으나 결렬되었다(1175년 5월).[12] 키아벤나에서 하인리히 사자공에게 지원을 요청했으나 거절당하고, 쾰른과 마그데부르크 대주교에게 추가 병력을 요청하여 벨린초나에서 기다렸으나 예상보다 적은 병력이 도착했다.[7]

1176년 5월, 병력 부족에도 불구하고 프리드리히 1세는 파비아로 진군하여 롬바르디아 동맹군과 레냐노 전투를 벌이게 된다.

4. 1. 1차 ~ 3차 원정

프리드리히 1세는 북부 이탈리아를 평정하고 황제의 권력을 회복하기 위해 군대를 이끌고 알프스를 다섯 번 건넜다. 1154년 가을에 시작된 첫 번째 원정은 1,800명의 병력을 이끌고 아스티, 키에리, 토르토나를 포위하고 정복했으며, 밀라노 교외의 일부 성을 공격했지만 밀라노 수도는 공격하지 않았다.[12] 이 원정은 론칼리아 의회 소집으로 이어졌고, 프리드리히는 이를 통해 황제의 권위를 재확립하고 특히 코모와 로디와 관련하여 밀라노가 이전 몇 년 동안 이룬 정복을 무효화했다. 원정은 프랑키제나 가도를 따라 계속되었으며, 교황 아드리아노 4세에 의해 신성 로마 제국 황제로 프리드리히 1세가 대관식을 치르면서 로마에서 끝났다(1155년 6월 18일[12]). 로마에 머무는 동안, 독일 왕 칭호를 가지고 북쪽에서 떠난 프리드리히는 도시 사람들의 격렬한 반대에 직면했고, 황제는 피로 반란을 진압했다. 이 사건으로 신성 로마 제국과 교황청의 관계가 금이 가기 시작했다. 독일로 돌아가는 동안 황제는 스폴레토를 파괴했다.[12]1158년 6월에 시작된 두 번째 원정은 밀라노의 반항과 황제 권력을 수용하는 데 동맹한 자치 도시에서 비롯되었다.[12] 이 원정은 밀라노와 밀라노 교외의 동맹국에 대한 프리드리히 1세의 공격으로 시작되었다. 브레시아를 물리치고 로디를 밀라노의 멍에에서 해방시킨 후, 밀라노를 공격했는데, 밀라노는 항복하기로 동의했다(1158년 9월 8일). 밀라노는 이전 정복(코모, 파비아, 세프리오 및 브리안차)을 다시 잃었지만 파괴되지는 않았다. 프리드리히 1세는 론칼리아에서 두 번째 의회를 소집하여(1158년 가을) 북부 이탈리아의 자치 도시에 대한 황제의 지배를 다시 한 번 확인했다. 이 두 번째 론칼리아 의회의 선언은 즉시 반란을 일으킨 이탈리아 코뮌에 파괴적인 영향을 미쳤다. 독일에서 증원을 받고 몇 년 동안 지속된 군사 작전 동안 북부 이탈리아의 여러 반란 자치 도시를 정복한 후, 바르바롯사는 1162년 1162년 밀라노 포위를 시도한 다음 항복한 후(3월 1일), 완전히 파괴했다. 밀라노와 동맹을 맺은 여러 도시도 비슷한 운명을 맞았다. 그 후 프리드리히는 론칼리아의 두 번째 의회에서 결정된 조항을 넘어 이탈리아 도시에 대한 황제의 권력을 강화했다. 그는 자치 도시 대신 황제에게 직접 보고하는 관리들이 운영하는 관료적 구조를 세웠고, 자치 도시는 사실상 폐지되었으며, 반란 도시의 수장으로 황제가 임명한 포데스타(이탈리아어)를 설립했다. 한편, 교황 아드리아노 4세가 사망했고 그의 후계자 교황 알렉산데르 3세는 곧 이탈리아 자치 도시와 연대하여 황제에게 특히 적대적인 것으로 드러났다.[12]

1163년 북동 이탈리아의 일부 도시들의 반란으로 프리드리히 1세는 세 번째로 이탈리아로 강하해야 했으며, 이 군사 원정은 베로나 동맹에 맞서 교착 상태로 끝났다.[7] 프리드리히는 병력의 수적 부족으로 인해 북부 이탈리아의 다른 자치 도시와의 충돌을 연기하는 것을 선호했고, 상황을 확인한 후 독일로 돌아갔다.

4. 2. 4차 원정과 롬바르디아 동맹의 저항

1166년 말, 프리드리히 1세는 강력한 군대를 이끌고 네 번째로 이탈리아로 갔다.[13] 브레너 고개를 통해 알프스 산맥을 건넌 후, 베로나 변경백령을 피해 발 카모니카로 방향을 틀었다.[13] 그의 목표는 반항적인 이탈리아 코뮌 공격이 아니라 교황령이었다.[13] 프리드리히는 적법한 교황 알렉산데르 3세를 몰아낸 대립교황 파스칼 3세의 편을 들었고, 직접 개입하여 교황 임명에 대한 황제의 권한을 행사하려 했다.[13]프리드리히 1세는 북부 이탈리아의 일부 도시들을 공격하여 승리하고 로마에 도착했지만, 황제 군대 내에 퍼진 전염병(아마도 말라리아)으로 인해 1167년 8월, 북부 이탈리아로 급히 돌아가야 했다.

이 전염병이 발생하기 몇 달 전, 북부 이탈리아의 자치 도시들은 롬바르디아 동맹이라는 군사 연합을 결성했다.[12] 전통적인 이야기에 따르면, 이들은 1167년 4월 7일 폰티다의 맹세로 동맹을 맺었다고 한다.[26] 그러나 이 사건은 동시대 기록에 언급이 없어 역사학자들 사이에서 의문이 제기되기도 한다. 1167년 12월 1일, 롬바르드 동맹은 베로나 동맹Lega Veroneseit의 도시들이 가입하면서 더욱 확장되었다.

북부 이탈리아에 도착한 프리드리히 1세는 동맹과 맞섰지만, 몇 차례의 포위 공격 실패와 동맹 가입 도시 수의 증가로 교착 상태에 빠지자, 1168년 독일로 돌아갔다. 황제가 떠난 후, 롬바르드 동맹은 동맹 도시들 간의 분쟁을 해결하는 역할을 수행했다.

프리드리히 1세가 독일로 돌아간 직후, 동맹은 이탈리아 자치 도시들을 지지한 교황 알렉산데르 3세를 기리기 위해 새로운 도시 알레산드리아를 설립했다.[14] 이는 황제의 허가 없이 이루어진 일이었기에, 프리드리히 1세는 이탈리아 문제를 해결하기로 결심하는 계기가 되었다.[8]

4. 3. 5차 원정과 레냐노 전투

프리드리히 1세는 북부 이탈리아를 평정하고 황제의 권력을 회복하기 위해 군대를 이끌고 알프스를 다섯 번 건넜다. 1174년 프리드리히 1세는 다섯 번째 원정을 감행했고, 이는 레냐노 전투로 이어졌다.[12]1154년 가을에 시작한 첫 번째 원정에서 프리드리히 1세는 1,800명 만을 이끌고[12] 왕에게 반란을 일으킨 아스티, 키에리, 토르토나를 포위하고 정복했으며 밀라노 교외의 일부 성을 공격했다. 그러나 병력이 충분하지 않아 밀라노는 공격하지 않았다. 이 원정은 론칼리아 의회 소집으로 이어졌고, 프리드리히 1세는 이를 통해 황제의 권위를 재확립하고 밀라노가 이룬 정복을 무효화했다. 원정의 첫 부분은 프랑키제나 가도를 따라 계속되었으며 교황 아드리아노 4세에 의해 신성 로마 제국 황제로 프리드리히 1세가 대관식을 치르면서 로마에서 끝났다(1155년 6월 18일).[12]

로마에 머무는 동안, 독일 왕 칭호를 가지고 북쪽에서 떠난 프리드리히 1세는 도시 사람들의 격렬한 반대에 직면했고 황제는 이에 대한 대응으로 반란을 진압했다. 이 사건으로 신성 로마 제국과 교황청의 관계가 금이 가기 시작했다. 독일로 돌아가는 동안 황제는 스폴레토를 파괴했다. 프리드리히 1세는 자치 도시의 자율성에 강한 혐오감을 보였으며, 그의 의지는 북부 이탈리아에 대한 실질적인 권력을 회복하는 것이었다.

1158년 6월에 시작된 두 번째 원정은 밀라노의 반항과 황제 권력을 수용하는 데 동맹한 자치 도시에서 비롯되었다.[12] 이 원정은 밀라노와 밀라노 교외의 동맹국에 대한 프리드리히 1세의 공격으로 시작되었다. 브레시아를 물리치고 로디를 밀라노의 멍에에서 해방시킨 후, 프리드리히 1세는 밀라노를 공격했는데, 밀라노는 항복하기로 동의했다(1158년 9월 8일). 밀라노는 이전 정복(코모, 파비아, 세프리오 및 브리안차)을 다시 잃었지만 파괴되지는 않았다. 그 후 프리드리히 1세는 론칼리아에서 두 번째 의회를 소집하여(1158년 가을) 북부 이탈리아 자치 도시에 대한 황제의 지배를 다시 확인했으며, 지방 기관의 권위에 주권자의 권위를 부과했다. 레갈리아가 완전히 주권자에게 지불될 것을 정했다. 이 두 번째 론칼리아 의회의 선언은 즉시 반란을 일으킨 이탈리아 코뮌에 파괴적인 영향을 미쳤다.

독일에서 증원을 받고 몇 년 동안 지속된 군사 작전 동안 북부 이탈리아의 여러 반란 자치 도시를 정복한 후, 프리드리히 1세는 1162년 1162년 밀라노 포위를 시도한 다음 항복한 후(3월 1일), 완전히 파괴했다. 밀라노와 동맹을 맺은 여러 도시도 비슷한 운명을 맞았다. 프리드리히 1세는 론칼리아의 두 번째 의회에서 결정된 조항을 넘어 이탈리아 도시에 대한 황제의 권력을 강화했다. 그는 자치 도시 대신 황제에게 직접 보고하는 관리들이 운영하는 관료적 구조를 세웠고, 자치 도시는 사실상 폐지되었으며, 반란 도시의 수장으로 황제가 임명한 포데스타it를 설립했다. 한편, 교황 아드리아노 4세가 사망했고 그의 후계자 교황 알렉산데르 3세는 이탈리아 자치 도시와 연대하여 황제에게 적대적인 것으로 드러났다.[12]

1163년 북동 이탈리아의 일부 도시들의 반란으로 프리드리히 1세는 세 번째로 이탈리아로 강하해야 했으며, 이 군사 원정은 베로나 동맹에 맞서 교착 상태로 끝났다.[7] 프리드리히 1세는 병력의 수적 부족으로 인해 북부 이탈리아의 다른 자치 도시와의 충돌을 연기하는 것을 선호했고, 상황을 확인한 후 독일로 돌아갔다.

1174년 프리드리히 1세는 이 상황을 최종적으로 해결하기 위해 약 10,000명의 군대를 이끌고 다섯 번째로 이탈리아로 내려갔다.[12] 황제는 사보이 백작 움베르토 3세의 지원을 받아 사보이를 통과했다. 그는 캠페인의 첫 번째 단계에서 북서부 이탈리아의 일부 도시들을 쉽게 정복하는 데 성공했지만, 알레산드리아(1174~1175)를 정복하려다 실패했다. 이 불운한 포위 공격 이후 지친 군대를 이끌고 프리드리히 1세는 동맹국인 파비아로 가서(1175년 4월) 시 정부 군대에 의해 약탈당한 파비아에서 동맹군과 합의를 시도했지만 실패했다. 협상 과정에서 황제는 합의가 임박했다고 생각하고 군대의 대부분을 해산시켰다. 그러나 협상은 1175년 5월에 결렬되었고, 양측 군대는 다시 전쟁을 준비했다.

이후 결정적인 실수를 깨달은 황제는 1176년 1월과 2월 사이에 키아벤나에서 사촌 하인리히 사자공 및 다른 봉건 영주들을 만나 지원군을 요청했다. 하인리히 1세가 이를 거절하자 프리드리히 1세는 아내 부르고뉴의 베아트리체에게 의지했고, 쾰른의 라이날트 폰 다셀 대주교이자 대재상, 마그데부르크의 비크만 폰 제부르크 대주교에게 이탈리아로 파병할 추가 병력을 요청했다. 후자의 지원을 받은 후 그는 그들을 기다리기 위해 벨린초나로 이동했다. 그러나 프리드리히 1세는 병력이 도착했을 때 예상보다 훨씬 적다는 것을 깨달았는데, 당시 자료에 따르면 기사단 수만 1,000~2,000명에 불과했기 때문이다.[7](대부분의 역사가들은 후자가 가장 가능성이 높다고 본다.)

독일과 다른 이탈리아 동맹국에서 온 지원군이 충분하지 않았음에도 불구하고 황제는 알프스 계곡을 떠나 코모에서 파비아로 행군하기로 결정했는데, 이 두 곳은 모두 그의 동맹국이었지만 적대적인 영토였고, 비교적 안전한 여정을 가능하게 하는 빽빽한 숲이 있는 지역이었다. 그의 목표는 나머지 군대와 합류하여 밀라노나 알레산드리아에서 시 정부 군대와 충돌하는 것이었다. 반면 롬바르드 동맹은 게르만 군대의 재결합을 막기 위해 가능한 한 빨리 황제 군대와 전투를 벌이기로 결정했다. 비록 아직 병력이 줄어든 상태(15,000명)였지만, 동맹의 일부를 형성하는 여러 도시에 명시된 모든 군사력(30,000명)을 믿을 수 없었고, 실제로 아직 밀라노로 집결하고 있었다.

롬바르드 동맹은 크레모나의 안셀모 다 도바라와 비첸차의 에첼리노 1세 다 로마노가 이끌었고, 이들은 롬바르드와 베네치아의 두 영혼을 대표했다. 시 정부 군대의 군사 작전은 밀라노의 전직 집정관이자 롬바르드 동맹의 총장이자 숙련된 기사인 밀라노의 귀도 다 란드리아노가 지휘했다.

1176년 5월 28일에서 29일 밤, 파비아로 내려가는 동안 프리드리히 1세 바르바로사는 그의 군대와 함께 카이라테의 베네딕토회 수녀원에 머물렀다. 바르바로사는 카이라테에 머물기로 결정하고 올로나 강을 건너기로 했는데, 이는 충실한 파비아와 그를 분리하는 유일한 자연 장벽이었으며, 말로 50km를 더 이동한 후 동맹 도시가 통제하는 지역에 들어갈 수 있다고 믿었다.

대부분의 역사가들에 따르면, 카이라테에 주둔한 황제 군대는 3,000명으로 구성되었으며 (그 중 2,000명은 독일에서 온 증원군이었다), 대다수는 필요할 경우 도보로 싸울 수 있는 중기병이었다. 수적인 격차에도 불구하고, 게르만 군대의 규모는 전문 군인들로 구성되어 있어 매우 존경받았다. 반면 동맹군은 필요할 경우 모집된 민간인들로 주로 구성되었고, 말과 갑옷의 높은 비용 때문에 동맹의 기사들은 높은 사회 계층 출신이었으며, 보병은 대부분 하위 사회 계층의 농민과 시민이었다.

5. 레냐노 전투 (1176년)

1176년 5월 29일, 신성 로마 제국 황제 프리드리히 1세의 군대와 롬바르디아 동맹군 사이에 벌어진 레냐노 전투는 황제의 이탈리아 지배 야욕과 북부 이탈리아 도시들의 자유 수호 의지가 충돌한 결정적인 사건이었다.

5. 1. 전황

1176년 5월 28일에서 29일 밤, 프리드리히 1세는 파비아로 향하던 중 카이라테의 베네딕토회 수녀원에 머물렀다.[7] 이는 롬바르디아 동맹군의 움직임보다 늦어져, 결과적으로 불리하게 작용했다.[7] 황제는 카스텔세프리오에서 밤을 보냈을 가능성도 있는데, 이곳은 밀라노와 적대 관계였다.[7] 프리드리히 1세는 카이라테에 머물며 올로나 강을 건너기로 결정했다. 이는 그와 파비아 사이의 유일한 자연 장애물이었으며, 50km를 더 이동하면 동맹 도시들이 통제하는 지역에 들어갈 수 있다고 믿었다.[7]

대부분의 역사가들에 따르면, 카이라테에 주둔한 황제군은 3,000명이었고, 그 중 2,000명은 독일에서 온 증원군이었다.[7] 이들은 대부분 중기병이었고, 필요하면 도보로도 싸울 수 있었다.[7] 수적으로는 적었지만, 독일 군대는 전문 군인들로 구성되어 강력했다.[7] 반면, 롬바르디아 동맹군은 필요에 따라 모집된 민간인들로 구성되었고, 기사들은 높은 사회 계층 출신이었으며, 보병은 대부분 농민과 시민이었다.[7]

프리드리히 1세가 카이라테에 있다는 정보는 롬바르디아 동맹 지도자들에게 전달되지 않았다. 그들은 황제가 벨린초나에 머물며 증원군을 기다리고 있다고 믿었다.[7] 이러한 이유로 롬바르디아 동맹에 속한 도시들의 자치권을 상징하는 카로치오(Carroccio)와 아리베르트의 십자가를 든 수백 명의 병사들이 밀라노에서 포르타 로마나를 출발하여 올로나 강을 따라 레냐노로 이동했다.[7] 레냐노에서 카로치오는 강을 따라 있는 경사면에 배치되었는데, 숲으로 둘러싸여 있고 최소한 한쪽 면에서는 개울로 자연 방어가 가능했다.[7]

이러한 방식으로 카스텔란차에서 강을 따라 올 것으로 예상되었던 프리드리히 1세는 불리한 상황에서 공격해야 했고, 저지대로 후퇴해야 했을 것이다.[7] 그러나 프리드리히 1세는 부스토 아르시치오의 ''프라치오네''(작은 마을)인 보르사노에서 도착하여, 롬바르디아 동맹군이 올로나 강으로 인해 탈출로가 막힌 채 카로치오 주변에서 저항하도록 강요했다.[7] 롬바르디아 동맹군이 카로치오를 레냐노에 배치한 또 다른 이유는, 황제를 예상하고 세프리오를 침공하여 두 세력 간의 새로운 동맹을 막으려는 것이었다. 세프리오는 역사적으로 황제와 연결된 지역이었다.[7]

롬바르디아 동맹군은 레냐노, 부스토 아르시치오, 보르사노 사이의 지역을 점령했다.[7] 전체적으로 약 15,000명(기사 3,000명, 보병 12,000명)으로 구성된 나머지 군대는 밀라노와 레냐노 사이의 도로를 따라 이동했다.[7] 카로치오를 레냐노에 배치한 것은 우연이 아니었다. 당시 이 마을은 북쪽에서 밀라노 근교로 들어가는 쉬운 통로였고, 발레 올로나의 입구에 위치해 있었다.[7] 따라서 이 통로를 막아 밀라노 공격을 막아야 했다. 이는 로마 시대부터 존재했던 중요한 도로인 ''비아 세베리아나 아우구스타'' 덕분에 더욱 용이해졌다. 이 도로는 ''메디올라눔''(현대 밀라노)과 ''베르바누스 라쿠스''(베르바노 호, 즉 마조레 호)를 연결했고, 거기에서 심플론 고개(라틴어: ''Summo Plano'')로 이어졌다.[7]

이러한 이유로 레냐노에는 중세 시대의 요새인 코타 성이 있었는데, 헝가리인의 습격 당시 건설되었고, 나중에 레냐노 전투 중에 군사 전초 기지로 사용되었다.[7] 이후 코타 성은 비스콘테오 성으로 대체되었다. 코타 성은 방어벽과 거주 중심지를 둘러싼 침수된 해자로 이루어진 방어 시스템과 마을로 통하는 두 개의 도시 문으로 보강되었으며, 중세 레냐노는 요새화된 성채로 나타났다.[7]

카로치오를 레냐노에 배치한 또 다른 이유는 레냐노가 롬바르디아 동맹군에게 적대적이지 않은 지역이었기 때문이다. 이 지역 주민들은 수년 전 프리드리히 1세가 자행한 황폐함을 기억하고 있었고, 동맹군에게 군수 지원도 제공했을 것이다.[7] 전략적 관점에서 레냐노에서 롬바르디아 동맹군은 황제가 밀라노를 공격하거나 파비아에 도달하는 것을 막을 수 있었다.[7]

카이라테에서 밤을 보낸 후, 프리드리히 1세는 티치노강으로 향하는 파비아로의 행진을 재개했다.[7] 한편, 레냐노에 주둔한 롬바르디아 동맹군의 선봉 부대는 기사 700명으로 구성되어, 본대에서 이탈하여 보르사노와 부스토 아르시지오 사이의 지역을 수색했다.[7] 다른 자료에 따르면, 기사들은 보르사노와 레냐노 사이, 즉 오늘날의 폰젤라와 마차파메 지역을 통제했다.[7]

레냐노에서 3 마일(약 4.5 km) 떨어진 카시나 부루게토 근처에서, 700명의 롬바르디아 동맹 기사들은 숲 바로 바깥에서 프리드리히 군대의 선봉 부대에 불과한 황제군 정찰병 300명과 마주쳤다.[7] 수적으로 우세했던 동맹의 기사들은 황제군을 공격하여 초반에는 우위를 점했다.[7] 첫 번째 충돌 직후, 바르바로사는 주력 부대를 이끌고 도착하여 롬바르디아 군대를 돌격했다.[7] 당시의 몇몇 연대기 작가들은 바르바로사의 고문들이 황제에게 새로운 전략을 위해 시간을 끌 것을 제안했지만, 군주는 수적 우위를 활용하고 적대적인 영토로 후퇴하는 것을 피하려 했다고 전한다.[7] 후퇴는 황제의 위신에 영향을 미쳤을 것이다.[7] 전투의 운명은 뒤바뀌었고, 황제군은 혼란에 빠진 롬바르디아 군대의 선두 부대를 물러서게 했다.[7]

강력한 충격은 롬바르디아 동맹 기사들이 밀라노로 후퇴하도록 강요했고, 레냐노에 있던 병사들은 카로치오를 방어하기 위해 홀로 남겨졌다.[7] 프리드리히 1세는 보병만으로 방어되고 소수의 기마 민병대에 의해 방어되었기 때문에, 기병을 동원하여 후자를 공격하기로 결정했다.[7]

이 시점에서 기병의 전통적인 보병 지배와 관련하여 예외적인 사건이 발생했다.[7] 레냐노에서, 프리드리히 1세에게 공격을 받은 후 남은 기사들과 함께 롬바르디아 동맹 보병대는 카로치오 주변에 자리를 잡고(자신들의 도시 상징에서 어느 정도 거리를 유지하며), 폭 2–3 km의 반원형 방어선을 몇 줄로 조직했다.[7] 각 방어선은 방패로 보호받는 병사들로 구성되었다.[7] 창들이 방패 사이로 뻗어 나왔고, 첫 번째 줄의 보병들은 무릎을 꿇고 싸우면서 적을 겨냥한 창들이 엉켜 있었다.[7] 아침부터 오후 3시까지 8~9시간 동안 지속된 전투 동안 군대가 재정비하고 재보급할 수 있도록 긴 휴식이 반복되는 것이 특징이었다.[7] 첫 두 줄은 무너졌지만, 세 번째 줄은 충격을 견뎌냈다.[7] 다른 자료에 따르면, 항복한 줄은 네 줄이었고, 다섯 번째이자 마지막 줄이 공격을 물리쳤다.[7]

한편, 밀라노를 향해 후퇴하던 롬바르디아 동맹 군대는 레냐노를 향해 이동하는 롬바르디아 동맹군의 주력 부대와 만났다.[7] 재편성된 후, 이제 재결합된 롬바르디아 동맹 군대는 레냐노로 이동하여 카로치오가 위치한 지점에 도착하여 카로치오에 대한 헛된 공격으로 이미 지쳐 있던 황제군을 측면과 배후에서 공격했다.[7] 기병대가 도착하면서, 카로치오 주변의 보병들도 반격으로 전환했다.[7] 전투의 핵심이 카로치오 주변에 있다는 것을 감지한 프리드리히 1세는 부대에 용기를 주려고 분투하며 전투의 한가운데로 뛰어들었지만, 뚜렷한 결과를 얻지 못했다.[7] 전투 중에 그의 말이 치명적인 부상을 입었고 황제는 전투원들의 시야에서 사라졌다.[7] 게다가, 제국군 기수가 창에 찔려 죽었다.[7] 양쪽에서 공격을 받은 제국군은 절망하기 시작하여 완전한 패배에 직면했다.[7]

저녁까지 저항한 후 전투가 끝날 때 재정비하기 위해 후퇴하려는 제국군의 전략은 잘 풀리지 않았다.[7] 그들은 다이라고와 투르비고를 지나 티치노 강으로 도주하려 했지만 롬바르디아 동맹군에 의해 8마일 동안 추격당했다.[7] 강의 물은 전투의 마지막 단계의 무대가 되었고, 이로 인해 제국군 병사들이 많이 잡히고 죽임을 당했고 레냐노의 프리드리히 1세의 군사 캠프가 약탈당했다.[7] 황제 자신도 포로가 되는 것을 피하여 충실한 파비아에 도달하기 어려움을 겪었다.[7]

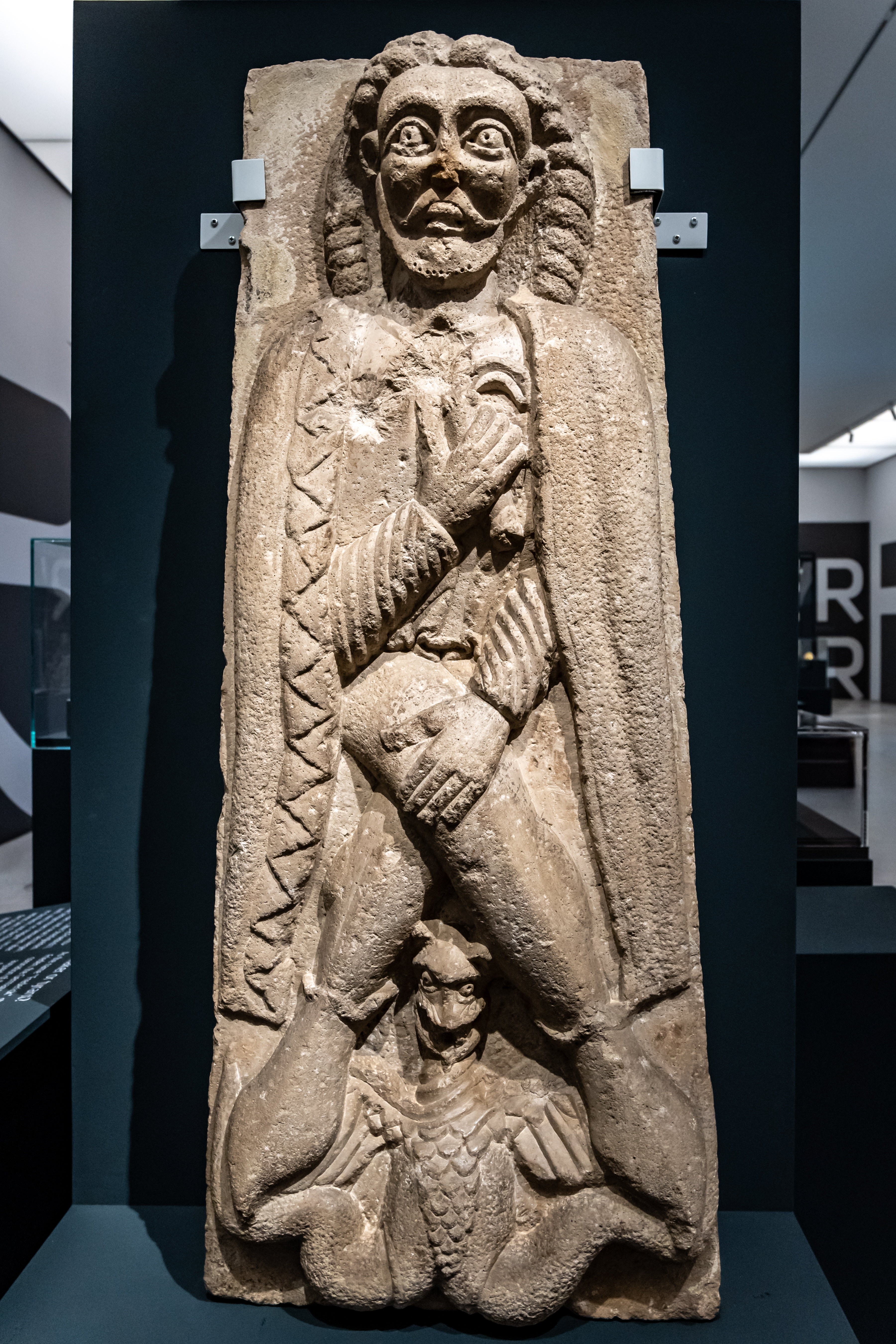

5. 2. '죽음의 부대'의 전설

알베르토 다 주사노의 이름은 레냐노 전투 150년 후인 14세기 전반, 도미니크회 수도사 갈바노 피아마가 쓴 밀라노 시의 역사 연대기에서 처음 등장한다.[23] 알베르토 다 주사노는 1176년 5월 29일 전투에서 그의 형제 오토네, 라니에로와 함께 두각을 나타낸 기사로 묘사되었다.[24] 갈바노 피아마에 따르면, 그는 900명의 젊은 기사로 구성된 군사 단체인 죽음의 부대를 이끌었다.죽음의 부대는 끝까지 무기를 내려놓지 않고 마지막 숨을 거둘 때까지 싸우겠다는 구성원들의 맹세에서 그 이름을 따왔다. 갈바노 피아마는 죽음의 부대가 카로치오[23]를 극단적으로 방어한 다음, 레냐노 전투의 마지막 단계에서 황제 군대인 프리드리히 바르바로사에 대한 돌격을 감행했다고 기록했다.[24]

M.B. Synge는 "죽음의 중대"에 대해 다음과 같이 썼다.

그러나 레냐노 전투 당시의 기록에는 알베르토 다 주사노와 죽음의 부대의 존재에 대한 언급이 없다. 피아마의 연대기에는 부정확한 내용과 전설적인 사실이 있기 때문에 그의 이야기는 의심을 가지고 받아들여야 한다.

5. 3. 전투의 결과

롬바르디아 동맹군은 레냐노 전투에서 황제군에게 큰 피해를 입혔고, 프리드리히 1세는 간신히 목숨을 건져 도망쳤다.[16] 이 전투는 황제의 이탈리아 지배 정책에 결정적인 타격을 가했다. 양측 군대의 정확한 사상자 수는 알려져 있지 않지만, 황제군은 큰 피해를 입었고, 롬바르디아 동맹군은 상대적으로 적은 피해를 입은 것으로 추정된다.[16]군사적 관점에서 레냐노 전투는 상당한 수의 병력이 동원된 중요한 전투였다.[16] 전략적 수준에서, 양측 모두 신중하게 전투를 준비했다.[16] 바르바로사는 알프스를 넘을 장소를 신중하게 선택했고, 롬바르드 동맹의 지도자들은 황제를 제때 물리치기 위해 레냐노로 이동하여 황제군을 유리한 지형에서 싸우도록 강요했다.[16]

전투의 가장 중요한 단계 중 하나는 기병대가 일시적으로 후퇴한 후, 카로치오 주변에서 보병대가 강력하게 저항한 것이었다.[7] 시 보병대는 군사적으로 우세한 기병대를 상대로 저항했다.[7] 카로치오는 전술적 기능도 수행했는데,[7] 시군은 카로치오를 무슨 수를 써서라도 보호해야 했고, 실제로 마차 주위에 머물기 위해 반원형 방어 시스템을 조직했다.[7] 이 전투는 중세 보병이 기병대에 대한 전술적 잠재력을 보여줄 수 있었던 최초의 사례 중 하나로 평가받는다.[7]

6. 전투의 의의와 영향

레냐노 전투에서 롬바르디아 동맹이 승리하면서 프리드리히 1세는 베네치아로 물러나야 했다. 1177년 베네치아 조약에서 프리드리히 1세와 교황 알렉산데르 3세는 화해했다.[37] 황제는 교황령에 대한 교황권을 인정했고, 교황은 황제의 제국 교회에 대한 황제권을 인정했다.

프리드리히 1세는 1176년 전투에서 지원 요청을 거부한 사자공 하인리히를 용서하지 않았다.[37] 1180년 프리드리히 1세는 하인리히 사자공을 결석 재판에 회부하여 영지를 빼앗고 무법자로 선언했다. 하인리히 사자공은 장인인 잉글랜드의 헨리 2세에게 도망쳤다.

1186년 1월 27일, 프리드리히 1세의 아들 하인리히 6세와 시칠리아 여왕 콘스탄차가 밀라노에서 결혼하여 강화가 이루어졌다.[37]

레냐노 전투는 이후 이탈리아 통일 운동에도 영향을 주었다. 1848년 혁명 지도자 주세페 가리발디는 레냐노 전투를 이탈리아 통일 투쟁의 영감으로 언급했다.[25] 이탈리아인의 노래(마멜리의 찬가)에도 "알프스에서 시칠리아까지, 모든 곳에 레냐노가 있다"라는 구절이 사용되었다.[38]

6. 1. 베네치아 조약과 콘스탄츠 평화 조약

레냐노 전투는 프리드리히 바르바로사의 이탈리아 원정을 종식시켰고, 그는 외교적 접근을 통해 분쟁 해결을 시도했다.[21] 1177년 베네치아 회의에서 휴전 협정을 체결, 황제는 교황 알렉산데르 3세를 정당한 교황으로 인정하고 교황의 권위에 복종했다.[21]1183년 3월에서 5월 사이 피아첸차에서 평화를 위한 첫 협상이 이루어졌다. 롬바르드 동맹은 도시의 완전한 자율성, 성벽 건설 권리, 세금 면제, 황제의 개입 금지 등을 요구했고, 프리드리히는 처음에 반대했다. 그러나 알레산드리아가 제국에 복종하면서 협상이 진전되었다.

1183년 6월 25일, 콘스탄츠 평화 조약이 체결되었다. 프리드리히 바르바로사는 롬바르드 동맹을 인정하고, 도시에 행정, 사법, 군사적 자율성을 부여했다. 제국 부관은 25£sd 이상의 재산 관련 항소 사건에만 개입했다. 바르바로사는 도시의 관습법을 확인하고, 영사 직위를 허용했다.[21]

롬바르드 동맹은 제국 권위를 인정하고 세금을 지불하기로 했지만, 이탈리아 지방 자치 단체는 의 일회성 세금과 의 연간 세금을 제국에 지불했다. 콘스탄츠 평화 조약은 이탈리아 도시들의 특권을 제국이 인정한 유일한 사례로, 수 세기 동안 기념되었다.

1177년의 베네치아 조약에서 프리드리히 1세와 교황 알렉산데르 3세는 화해했다. 황제는 교황권을 교황령에 인정했고, 그 대가로 교황은 황제의 제국 교회에서의 황제권을 인정했다. 베네치아 조약은 대주교 마그데부르크의 비히만[Wichmann]에 의해 크게 선동되었다. 그는 레냐노의 패배 때 있었다. 그러나 롬바르디아 동맹의 여러 도시들은 1183년까지 싸움을 계속했다. 이때의 콘스탄츠 조약에서 프리드리히 1세는 여러 도시가 자유롭게 영주를 선거할 권리를 마지못해 인정했다. 조약은 청동으로 주조되었다.

6. 2. 이탈리아 통일 운동에 미친 영향

1848년 8월 3일 베르가모에서 발표된 포고문에서 혁명 지도자 주세페 가리발디는 이탈리아 통일 투쟁의 영감의 원천으로 레냐노 전투를 언급했다. "베르가모는 현재 세대의 폰티다가 될 것이며, 신은 우리에게 레냐노를 가져다줄 것이다!"[25] 같은 구절이 1847년에 쓰인 이탈리아인의 노래(마멜리의 찬가)에도 "알프스에서 시칠리아까지, 모든 곳에 레냐노가 있다"라고 사용되었다.[38]참조

[1]

서적

Annales Colonienses maximi

[2]

서적

The Encyclopedia of World History

[3]

서적

Gesta Friderici

MG. SS XXII

[4]

서적

Annales Mediolanenses maiores

MGH SS. 18

[5]

서적

Gesta Friderici

MG. SS XXII

[6]

서적

Continuatio Sanblasiana

SS. XX

[7]

웹사이트

Ars Bellica – Le grandi battaglie della storia – La battaglia di Legnano

http://www.arsbellic[...]

2015-07-17

[8]

웹사이트

Alessandro III

http://www.pbmstoria[...]

2014-08-06

[9]

웹사이트

Federico I e i comuni

https://studiamediev[...]

2013-12-30

[10]

웹사이트

Fratelli d'Italia

http://www.quirinale[...]

2014-08-07

[11]

웹사이트

Festa della Lombardia

http://www.regione.l[...]

2014-05-30

[12]

백과사전

Federico I imperatore, detto il Barbarossa

https://www.treccani[...]

2014-10-03

[13]

백과사전

ALESSANDRO III

https://www.treccani[...]

2014-10-03

[14]

백과사전

Alessandria

https://www.treccani[...]

2014-10-05

[15]

학술지

La Flora

https://web.archive.[...]

2011-09-01

[16]

웹사이트

Le testimonianze sulla chiesa di S.Martino ci riportano alla battaglia di Legnano

http://www.legnano.o[...]

2017-04-22

[17]

서적

Gesta Federici I imperatoris in Lombardia auctore cive Mediolanensi

Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum

[18]

웹사이트

Reti medioevali – Antologia delle fonti bassomedievali

http://www.rm.unina.[...]

2013-06-26

[19]

간행물

Le pubblicazioni de "Il Belvedere" – San Giorgio su Legnano – Cenni storici – Con il patrocinio dell'Amministrazione comunale

[20]

웹사이트

Da leggenda a realtà: trovato il cunicolo del Castello

https://web.archive.[...]

2014-06-13

[21]

백과사전

COSTANZA

https://www.treccani[...]

[22]

서적

Frederick Barbarossa: The Prince and the Myth

Yale University Press

[23]

백과사전

Alberto da Giussano

https://www.treccani[...]

[24]

백과사전

ALBERTO da Giussano

https://www.treccani[...]

[25]

서적

Garibaldi, Invention of a Hero

[26]

백과사전

Lexikon des Mittelalters: Band IV

[27]

서적

Die Nachkommen Karls des Großen

[28]

서적

unknown

[29]

서적

The History of Germany

[30]

서적

Magill's Guide to Military History

[31]

서적

Die Stauferzeit

Rhein. Gesch. I/3

[32]

백과사전

Lexikon des Mittelalters: Band IX

[33]

서적

unknown

[34]

학술지

Quel 29 Maggio del 1176

2010-05-01

[35]

서적

Legnano 1176. Una battaglia per la libertà

[36]

서적

The Discovery of the New World

[37]

서적

The History of Germany

[38]

서적

Garibaldi, Invention of a Hero

[39]

서적

Ex gestis Henrici II. et Ricardi I.

[40]

서적

Annales Colonienses maximi

[41]

서적

The Encyclopedia of World History

[42]

서적

Gesta Friderici

[43]

서적

Annales Mediolanenses maiores

[44]

서적

Gesta Friderici

[45]

서적

Continuatio Sanblasiana

[46]

웹사이트

Ars Bellica - Le grandi battaglie della storia - La battaglia di Legnano

http://www.arsbellic[...]

2015-07-17

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com