미국 태평양 육군의 전투 서열

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

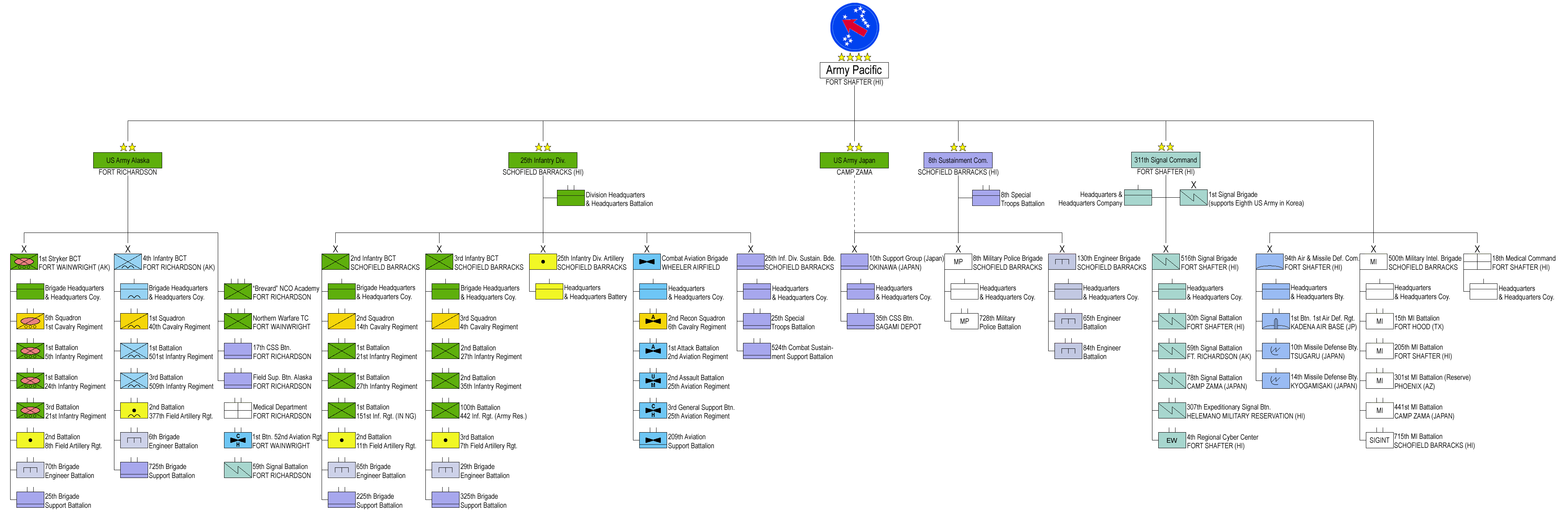

미국 태평양 육군의 전투 서열은 하와이 관구로 시작하여 여러 차례 명칭 변경과 조직 개편을 거쳐 현재의 모습을 갖추었다. 이 부대는 미국 육군부의 관리통제를 받으며, 미국 인도-태평양 사령부의 작전 통제를 받는다. 주요 예하 부대로는 알래스카 육군, 주일 미국 육군, 제25보병사단 등이 있으며, 과거에는 다양한 부대가 배속되어 있었다. 미국 태평양 육군은 한반도, 동북아시아, 인도-태평양 지역의 안보와 안정에 기여하는 역할을 수행한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 태평양 전쟁의 전투 서열 - 괌 전투 (1944년)의 전투 서열

괌 전투 (1944년)의 전투 서열은 제2차 세계 대전 당시 미국과 일본이 괌 점령을 위해 벌인 전투에 참여한 군대와 부대의 편성을 정리한 문서로, 미국이 괌을 탈환하여 일본 본토 공격의 발판을 마련하고자 한 전투의 주요 지휘관, 부대 현황, 전투 과정, 지휘관, 그리고 전투 결과에 따른 영향 등을 다룬다. - 태평양 전쟁의 전투 서열 - 몰락 작전의 전투 서열

몰락 작전의 전투 서열은 제2차 세계 대전 말기 연합군이 일본 본토 침공을 위해 계획한 올림픽 작전과 코로넷 작전에 투입될 예정이었던 군대의 편성과 장비를 상세히 설명한다. - 미국 육군의 근무 구성 사령부 - 주일 미국 육군

주일 미국 육군은 1941년 극동 미 육군에서 시작되어 재건 후 1957년 공식 출범한 미 육군의 사령부로, 캠프 자마에 본부를 두고 일본 육상 자위대와 협력하며 주일 미군의 육군 구성 사령부 역할을 수행하고 2011년 동일본 대지진 당시 토모다치 작전을 수행했다. - 미국 육군의 근무 구성 사령부 - 미국 남부 육군

미국 남부 육군은 1904년 파나마 운하 경비대로 창설되어 여러 차례 개편을 거쳤고, 제2차 세계 대전과 국군 원정 기간에 참전했으며, 현재는 텍사스에 본부를 두고 라틴 아메리카와 카리브해 지역에서 작전 및 인도적 지원 활동을 수행하는 미국 육군의 주요 사령부이다. - 전투 서열 - 1991년~1995년 크로아티아 특수경찰의 전투 서열

1991년부터 1995년까지 크로아티아 특수경찰은 크로아티아 독립 전쟁 중 정규군 부재로 인해 창설되어, 루츠코 대테러 부대를 시작으로 내무부 직속 부대와 지역별 부대로 나뉘어 주요 작전에 참여하고 많은 사상자를 냈다. - 전투 서열 - 2003년 이라크 침공의 전투 서열

2003년 이라크 침공의 전투 서열은 연합군 지상 작전을 지휘한 CFLCC와 침공에 참여한 미군, 영국군, 그리고 북부, 동부, 남부에 배치되어 저항한 이라크군의 주요 부대 편성을 포함한다.

2. 역사

- 하와이 관구, 1910년 10월 25일

- 하와이 지구, 1911년 10월 1일

- 하와이 지부, 1913년 2월 15일

- 미국 중앙태평양 지역 육군, 1943년 8월 14일

- 미국 중앙태평양 지역 육군, 1944년 7월 1일

- 미국 태평양 지역 육군, 1944년 8월 1일

- 미국 중부태평양 육군, 1945년 7월 1일

- 미국 태평양 육군 (AFPAC), 1945년 4월 6일

- 미국 태평양 육군 (USARPAC), 1947년 11월 15일

- 미국 태평양 사령부, 육군지원단, 1975년 1월 1일

- 미국 육군 서부사령부, 1979년 3월 23일

- 미국 태평양 육군, 1990년 8월 30일

하와이 공군이 창설되었다. 1921년에는 하와이 사단이 창설되어 1941년까지 유지되었으며, 이후 제24보병사단과 제25보병사단으로 분할되었다. 두 사단은 1941년 10월 1일에 창설되었다.

1941년 12월 7일, 포트 디루시에 하와이 해안포병사령부가 창설되었다. 호놀룰루 항만방어대는 1910년 포트 디루시에 설립되어 1946년 해체될 때까지 운영되었다. 포트 카메하메하의 진주만 항만방어대는 1914년에 설립되어 1948년에 해체되었다. 제53해안포병여단도 이 시기에 창설되었다.

1941년 6월 16일, 하와이 근무사령부가 폐지되었다. 하와이 제도 주둔군/관구는 하와이섬, 마우이섬, 카우아이섬, 캔턴섬, 크리스마스섬에 주둔했다. 마우이섬과 카우아이섬 주둔군은 1944년 7월 1일까지 중태평양 기지사령부(CPBC)에 배속되었다.

- 하와이 해안포병사령부(HCAC); 1941년 12월 7일 ~ 1942년 3월 16일, 해산[1]

- 하와이 포병감; 1942년 1월 25일, 설립 ~ 1943년 8월 10일, 해체[1]

- * 하와이 포병사령부(HCAC); 1943년 8월 10일, 창설 ~ 1944년 7월 1일, 해체[1]

- 하와이 지부 보급근무대; 1942년 10월 6일 ~ 1943년 10월 10일, 개편[1]

- * 하와이 지부 근무대; 1943년 4월 10일 ~ 1943년 8월 10일, 해체[1]

- 제13보충창; 1943년 8월 13일 ~ 11월 1일[1]

- 육군항만근무사령부(AP&SC); 호놀루루, 1943년 8월 10일, 창설[1]

- 육군주둔지군 (AGF); 1942년 2월 11일[1]

- * 하와이 관구; 1944년 7월 1일, CPBC 전속[1]

- * 마우이섬 관구; 1944년 7월 1일, CPBC 전속[1]

- ** 몰로카이-라나이 관구; 1944년 3월 24일, 전속[1]

- * 카우아이섬 관구; 1944년 7월 1일, CPBC 전속[1]

- * 칸톤 제도; 1944년 7월 1일, CPBC 전속[1]

- * 크리스마스 제도; 1944년 7월 1일, CPBC 전속[1]

- 지부 예비군, 1942년 7월 28일, 창설 ~ 1944년 6월 29일, 개편[1]

- * 전투훈련사령부 (CTC); 1944년 6월 29일, 창설[1]

- 하와이 공군; 1942년 2월 5일, 제7공군으로 재편성[1]

- 중앙태평양 기지사령부 (CPBC); 1944년 7월 1일, 창설[1]

- * 하와이 해안포병사령부 (HSAC) - 포트 루거; 1944년 7월 1일, 전속 ~ 1945년 5월 10일, 재편성[1]

- * 제2274해안포병사령부; 1945년 5월 10일[1]

- * 하와이 대항공기포병사령부 (HAAAC) - 포트 샤프터; 1944년 7월 1일, 전속 ~ 1945년 5월 10일, 재편성[1]

- * 제2273대항공기포병사령부; 1945년 5월 10일[1]

- * 하와이 방공비행단[1]

- * 전투훈련사령부; 1944년 8월 1일, 전속 ~ 1945년 7월 31일, 해체[1]

- 오아후 지상방위대; 1945년 2월 1일, 창설 ~ 5월 26일, CTC로 전속[1]

- 서태평양 기지사령부 (WPBC); 1945년 4월 25일[1]

- 남태평양 기지사령부 (SPBC); 1944년 8월 1일[1]

- 보충훈련사령부 (임시)(RTC); 1944년 7월 24일, 창설[1]

- * 남태평양 보충훈련사령부; 1944년 8월 13일, 전속[1]

- * 제6보충창 - 뉴칼레도니아; 1944년 9월 11일[1]

- * 제13보충창 - 오아후 섬; 1943년 8월 13일, 전속 ~ 11월 1일[1]

- * 제23보충창 - 사이판; 1945년 1월 24일[1]

- * 제25보충창 - 스코필드 막사; 1945년 3월 29일, 전속[1]

- 제24(XXIV)군단; 1944년 7월 1일 ~ 1945년 2월 10일, 전속[1]

- 제10군; 1944년 9월 2일 ~ 1945년 7월 31일, 전속[1]

- 육군주둔지군; ~ 1945년 4월 25일[1]

- 전투훈련사령부; 1944년 6월 29일 ~ 8월 1일, CPBC로 전속[1]

- 제7공군; 1942년 2월 5일 ~ 8월 1일, 전속[1]

- 태평양 지역 육군 항공대; 1944년 8월 1일 ~ 1945년 7월 16일[1]

- 중부태평양 육군 항공대 (임시); 1945년 7월 16일[1]

- 제10군; 1945년 10월 1일, 폐지[1]

1950년 6월 25일 새벽, 조선민주주의인민공화국(북한)이 대한민국(남한)을 기습 남침하면서 한국 전쟁이 시작되었다. 이 전쟁은 국제적인 냉전의 대리전 양상을 띠었으며, 미국을 비롯한 유엔군과 중국인민지원군이 참전하여 3년간 지속되었다.[2]

전쟁 발발 당시, 미군은 제2차 세계 대전 종전 이후 군축으로 인해 전력이 약화된 상태였다. 특히, 미국 태평양 육군은 한반도에서 가장 가까운 미군 부대였음에도 불구하고, 전투 준비 태세가 미흡했다.[2]

전쟁 초기, 북한군의 급속한 남진으로 대한민국 국군은 붕괴 직전에 놓였다. 이에 미국은 더글러스 맥아더 장군을 유엔군 사령관으로 임명하고, 미국 태평양 육군 예하 부대를 중심으로 유엔군을 편성하여 한반도에 파병했다.[2]

미국 제8군은 전쟁 초기부터 주력 부대로 참전하여 낙동강 방어선 전투, 인천 상륙 작전, 북진 작전 등 주요 전투에서 활약했다. 미국 제1(I)군단, 미국 제9(IX)군단, 미국 제10(X)군단도 한반도에 전개되어 전투에 참여했다.[2]

미국 제8군 예하에 미국 제1(I)군단이 있었으며, 1950년 3월 28일 해산하였다. 제1군단 예하에는 제2해병사단, 제24보병사단, 제25보병사단이 소속되어 있었다.[2]

제8군 예하에 미국 제4(IV)군단이 있었으며, 예하에 제1기병사단, 제11공수사단이 소속되어 있었다. 제11공수사단은 1949년 5월, 켄터키주 캠프 캠벨로 이동하였다.[2]

영연방 점령군 (British Commonwealth Occupation Force영어, BCOF)은 히로시마현, 구레에 주둔하였으며, 1952년 주한 영연방군으로 재편성되었다. 영연방 점령군은 오스트레일리아 제34여단, 뉴질랜드 제9여단, 영국 제5보병여단, 제268인도보병여단, J 부대로 구성되었으며, J 부대는 1946년부터 1948년까지 존속 후 해산되었다.[2]

제24(XXIV)군단은 한국에 주둔하였으며, 1949년 1월 25일 해산하였다. 제24군단 예하에는 한국 기지사령부, 제6보병사단, 제7보병사단이 소속되어 있었고, 제6보병사단은 1949년 1월 10일 해산하였다.[2]

전쟁 중반, 중국인민지원군의 개입으로 전황은 다시 교착 상태에 빠졌다. 이후 휴전 협정이 체결될 때까지 양측은 38선 부근에서 치열한 고지전을 벌였다.[2]

1953년 7월 27일, 판문점에서 유엔군과 조선민주주의인민공화국, 중국인민지원군 사이에 휴전 협정이 체결되면서 전쟁은 중단되었다. 그러나 한반도는 여전히 분단된 채로 남아있으며, 불안정한 평화가 지속되고 있다.[2]

한국 전쟁은 대한민국에 막대한 인적, 물적 피해를 안겼으며, 냉전 시대의 대표적인 비극 중 하나로 기록되고 있다. 특히, 일제 강점기 이후 독립을 맞이한 대한민국은 전쟁으로 인해 국토가 황폐화되고 수많은 이산가족이 발생하는 등 큰 고통을 겪었다.[2]

한국 전쟁은 1950년 6월 25일 새벽, 조선민주주의인민공화국(북한)이 대한민국(남한)을 기습 남침하면서 시작된 전쟁이다. 이 전쟁은 국제적인 냉전의 대리전 양상을 띠었으며, 미국을 비롯한 유엔군과 중국인민지원군이 참전하여 3년간 지속되었다.

전쟁 발발 당시, 미군은 제2차 세계 대전 종전 이후 군축으로 인해 전력이 약화된 상태였다. 특히, 미국 태평양 육군은 한반도에서 가장 가까운 미군 부대였음에도 불구하고, 전투 준비 태세가 미흡했다.

전쟁 초기, 북한군의 급속한 남진으로 대한민국 국군은 붕괴 직전에 놓였다. 이에 미국은 더글러스 맥아더 장군을 유엔군 사령관으로 임명하고, 미국 태평양 육군 예하 부대를 중심으로 유엔군을 편성하여 한반도에 파병했다.

미국 제8군은 전쟁 초기부터 주력 부대로 참전하여 낙동강 방어선 전투, 인천 상륙 작전, 북진 작전 등 주요 전투에서 활약했다. 미국 제1(I)군단, 미국 제9(IX)군단, 미국 제10(X)군단도 한반도에 전개되어 전투에 참여했다.

전쟁 중반, 중국인민지원군의 개입으로 전황은 다시 교착 상태에 빠졌다. 이후 휴전 협정이 체결될 때까지 양측은 38선 부근에서 치열한 고지전을 벌였다.

1953년 7월 27일, 판문점에서 유엔군과 조선민주주의인민공화국, 중국인민지원군 사이에 휴전 협정이 체결되면서 전쟁은 중단되었다. 그러나 한반도는 여전히 분단된 채로 남아있으며, 불안정한 평화가 지속되고 있다.

한국 전쟁은 대한민국에 막대한 인적, 물적 피해를 안겼으며, 냉전 시대의 대표적인 비극 중 하나로 기록되고 있다. 특히, 일제 강점기 이후 독립을 맞이한 대한민국은 전쟁으로 인해 국토가 황폐화되고 수많은 이산가족이 발생하는 등 큰 고통을 겪었다.

- 주월 미국 육군; 1965년 7월 20일 ~ 1973년 3월 28일, 해체

- 주태 미국 육군 지원대; 1962년 5월 ~ 1972년, 해체

- 미국 류큐 열도 육군; 1946년 7월 1일 ~ 1972년 5월 15일, 해체

- 주일 미국 육군; 1990년, 예속

- 미국 알래스카 육군; 1989년, 전속

- 제6보병사단; 1986년 4월 16일, 재소집 ~ 1994년 7월 6일, 해산

- 제25보병사단; 1955년, 전속

- 미국 알래스카 육군 - 알래스카주, 포트 리처드슨; 2019년 여름, 제1군단 전속

- * 제25보병사단, 4여단전투단 (보병)

- * 제3기동개선여단 - 알래스카주, 포트 리처드슨; 2011년 9월 16일, 해체

- * 제2공병여단 - 알래스카주, 포트 리처드슨; 2011년 9월 16일 ~ 2015년 5월 15일

- * 제16전투항공여단 - 포트 웨인라이트; 2011년 3월 11일, 제1군단으로 전속함.

- 주일 미국 육군 - 캠프 자마; 2019년 여름, 제1군단 전속

- * 제10지역지원단 - 오키나와 도리이 스테이션

- 제25보병사단 - 스코필드 막사; 2019년 여름, 제1군단 전속

- * 사단 포병대 - 스코필드 막사

- * 제25전투항공여단 - 휠러 비행장

- * 제25보병사단 지원여단

- 제8전구지원사령부 - 스코필드 막사

- * 제8군사경찰여단 - 스코필드 막사

- * 제45지원여단 - 스코필드 막사; 2015년 6월 30일, 제25보병사단 지원여단이 됨.

- * 제130공병여단 - 스코필드 막사

- 제18의무사령부 - 포트 샤프터

- 제94육군방공미사일방어사령부 - 포트 샤프터

- 제311통신사령부 - 포트 샤프터

- * 제1통신여단 - 대한민국 캠프 험프리스

- * 제516통신여단 - 포트 샤프터

- 제500군사정보여단 - 스코필드 막사

- 제5전장협조분견대

2. 1. 창설 배경 및 초기 역사 (1910년 ~ 1941년)

하와이 공군이 창설되었다. 1921년에는 하와이 사단이 창설되어 1941년까지 유지되었으며, 이후 제24보병사단과 제25보병사단으로 분할되었다. 두 사단은 1941년 10월 1일에 창설되었다.1941년 12월 7일, 포트 디루시에 하와이 해안포병사령부가 창설되었다. 호놀룰루 항만방어대는 1910년 포트 디루시에 설립되어 1946년 해체될 때까지 운영되었다. 포트 카메하메하의 진주만 항만방어대는 1914년에 설립되어 1948년에 해체되었다. 제53해안포병여단도 이 시기에 창설되었다.

1941년 6월 16일, 하와이 근무사령부가 폐지되었다. 하와이 제도 주둔군/관구는 하와이섬, 마우이섬, 카우아이섬, 캔턴섬, 크리스마스섬에 주둔했다. 마우이섬과 카우아이섬 주둔군은 1944년 7월 1일까지 중태평양 기지사령부(CPBC)에 배속되었다.

2. 2. 제2차 세계 대전 (1941년 ~ 1945년)

- 하와이 해안포병사령부(HCAC); 1941년 12월 7일 ~ 1942년 3월 16일, 해산[1]

- 하와이 포병감; 1942년 1월 25일, 설립 ~ 1943년 8월 10일, 해체[1]

- * 하와이 포병사령부(HCAC); 1943년 8월 10일, 창설 ~ 1944년 7월 1일, 해체[1]

- 하와이 지부 보급근무대; 1942년 10월 6일 ~ 1943년 10월 10일, 개편[1]

- * 하와이 지부 근무대; 1943년 4월 10일 ~ 1943년 8월 10일, 해체[1]

- 제13보충창; 1943년 8월 13일 ~ 11월 1일[1]

- 육군항만근무사령부(AP&SC); 호놀루루, 1943년 8월 10일, 창설[1]

- 육군주둔지군 (AGF); 1942년 2월 11일[1]

- * 하와이 관구; 1944년 7월 1일, CPBC 전속[1]

- * 마우이섬 관구; 1944년 7월 1일, CPBC 전속[1]

- ** 몰로카이-라나이 관구; 1944년 3월 24일, 전속[1]

- * 카우아이섬 관구; 1944년 7월 1일, CPBC 전속[1]

- * 칸톤 제도; 1944년 7월 1일, CPBC 전속[1]

- * 크리스마스 제도; 1944년 7월 1일, CPBC 전속[1]

- 지부 예비군, 1942년 7월 28일, 창설 ~ 1944년 6월 29일, 개편[1]

- * 전투훈련사령부 (CTC); 1944년 6월 29일, 창설[1]

- 하와이 공군; 1942년 2월 5일, 제7공군으로 재편성[1]

- 중앙태평양 기지사령부 (CPBC); 1944년 7월 1일, 창설[1]

- * 하와이 해안포병사령부 (HSAC) - 포트 루거; 1944년 7월 1일, 전속 ~ 1945년 5월 10일, 재편성[1]

- * 제2274해안포병사령부; 1945년 5월 10일[1]

- * 하와이 대항공기포병사령부 (HAAAC) - 포트 샤프터; 1944년 7월 1일, 전속 ~ 1945년 5월 10일, 재편성[1]

- * 제2273대항공기포병사령부; 1945년 5월 10일[1]

- * 하와이 방공비행단[1]

- * 전투훈련사령부; 1944년 8월 1일, 전속 ~ 1945년 7월 31일, 해체[1]

- 오아후 지상방위대; 1945년 2월 1일, 창설 ~ 5월 26일, CTC로 전속[1]

- 서태평양 기지사령부 (WPBC); 1945년 4월 25일[1]

- 남태평양 기지사령부 (SPBC); 1944년 8월 1일[1]

- 보충훈련사령부 (임시)(RTC); 1944년 7월 24일, 창설[1]

- * 남태평양 보충훈련사령부; 1944년 8월 13일, 전속[1]

- * 제6보충창 - 뉴칼레도니아; 1944년 9월 11일[1]

- * 제13보충창 - 오아후 섬; 1943년 8월 13일, 전속 ~ 11월 1일[1]

- * 제23보충창 - 사이판; 1945년 1월 24일[1]

- * 제25보충창 - 스코필드 막사; 1945년 3월 29일, 전속[1]

- 제24(XXIV)군단; 1944년 7월 1일 ~ 1945년 2월 10일, 전속[1]

- 제10군; 1944년 9월 2일 ~ 1945년 7월 31일, 전속[1]

- 육군주둔지군; ~ 1945년 4월 25일[1]

- 전투훈련사령부; 1944년 6월 29일 ~ 8월 1일, CPBC로 전속[1]

- 제7공군; 1942년 2월 5일 ~ 8월 1일, 전속[1]

- 태평양 지역 육군 항공대; 1944년 8월 1일 ~ 1945년 7월 16일[1]

- 중부태평양 육군 항공대 (임시); 1945년 7월 16일[1]

- 제10군; 1945년 10월 1일, 폐지[1]

2. 2. 1. 주요 참전 전투

(내용 없음)2. 3. 종전 후 및 냉전 시기 (1945년 ~ 1991년)

1950년 6월 25일 새벽, 조선민주주의인민공화국(북한)이 대한민국(남한)을 기습 남침하면서 한국 전쟁이 시작되었다. 이 전쟁은 국제적인 냉전의 대리전 양상을 띠었으며, 미국을 비롯한 유엔군과 중국인민지원군이 참전하여 3년간 지속되었다.[2]전쟁 발발 당시, 미군은 제2차 세계 대전 종전 이후 군축으로 인해 전력이 약화된 상태였다. 특히, 미국 태평양 육군은 한반도에서 가장 가까운 미군 부대였음에도 불구하고, 전투 준비 태세가 미흡했다.[2]

전쟁 초기, 북한군의 급속한 남진으로 대한민국 국군은 붕괴 직전에 놓였다. 이에 미국은 더글러스 맥아더 장군을 유엔군 사령관으로 임명하고, 미국 태평양 육군 예하 부대를 중심으로 유엔군을 편성하여 한반도에 파병했다.[2]

미국 제8군은 전쟁 초기부터 주력 부대로 참전하여 낙동강 방어선 전투, 인천 상륙 작전, 북진 작전 등 주요 전투에서 활약했다. 미국 제1(I)군단, 미국 제9(IX)군단, 미국 제10(X)군단도 한반도에 전개되어 전투에 참여했다.[2]

미국 제8군 예하에 미국 제1(I)군단이 있었으며, 1950년 3월 28일 해산하였다. 제1군단 예하에는 제2해병사단, 제24보병사단, 제25보병사단이 소속되어 있었다.[2]

제8군 예하에 미국 제4(IV)군단이 있었으며, 예하에 제1기병사단, 제11공수사단이 소속되어 있었다. 제11공수사단은 1949년 5월, 켄터키주 캠프 캠벨로 이동하였다.[2]

영연방 점령군 (British Commonwealth Occupation Force영어, BCOF)은 히로시마현, 구레에 주둔하였으며, 1952년 주한 영연방군으로 재편성되었다. 영연방 점령군은 오스트레일리아 제34여단, 뉴질랜드 제9여단, 영국 제5보병여단, 제268인도보병여단, J 부대로 구성되었으며, J 부대는 1946년부터 1948년까지 존속 후 해산되었다.[2]

제24(XXIV)군단은 한국에 주둔하였으며, 1949년 1월 25일 해산하였다. 제24군단 예하에는 한국 기지사령부, 제6보병사단, 제7보병사단이 소속되어 있었고, 제6보병사단은 1949년 1월 10일 해산하였다.[2]

전쟁 중반, 중국인민지원군의 개입으로 전황은 다시 교착 상태에 빠졌다. 이후 휴전 협정이 체결될 때까지 양측은 38선 부근에서 치열한 고지전을 벌였다.[2]

1953년 7월 27일, 판문점에서 유엔군과 조선민주주의인민공화국, 중국인민지원군 사이에 휴전 협정이 체결되면서 전쟁은 중단되었다. 그러나 한반도는 여전히 분단된 채로 남아있으며, 불안정한 평화가 지속되고 있다.[2]

한국 전쟁은 대한민국에 막대한 인적, 물적 피해를 안겼으며, 냉전 시대의 대표적인 비극 중 하나로 기록되고 있다. 특히, 일제 강점기 이후 독립을 맞이한 대한민국은 전쟁으로 인해 국토가 황폐화되고 수많은 이산가족이 발생하는 등 큰 고통을 겪었다.[2]

2. 3. 1. 한국 전쟁 (1950년 ~ 1953년)

한국 전쟁은 1950년 6월 25일 새벽, 조선민주주의인민공화국(북한)이 대한민국(남한)을 기습 남침하면서 시작된 전쟁이다. 이 전쟁은 국제적인 냉전의 대리전 양상을 띠었으며, 미국을 비롯한 유엔군과 중국인민지원군이 참전하여 3년간 지속되었다.전쟁 발발 당시, 미군은 제2차 세계 대전 종전 이후 군축으로 인해 전력이 약화된 상태였다. 특히, 미국 태평양 육군은 한반도에서 가장 가까운 미군 부대였음에도 불구하고, 전투 준비 태세가 미흡했다.

전쟁 초기, 북한군의 급속한 남진으로 대한민국 국군은 붕괴 직전에 놓였다. 이에 미국은 더글러스 맥아더 장군을 유엔군 사령관으로 임명하고, 미국 태평양 육군 예하 부대를 중심으로 유엔군을 편성하여 한반도에 파병했다.

미국 제8군은 전쟁 초기부터 주력 부대로 참전하여 낙동강 방어선 전투, 인천 상륙 작전, 북진 작전 등 주요 전투에서 활약했다. 미국 제1(I)군단, 미국 제9(IX)군단, 미국 제10(X)군단도 한반도에 전개되어 전투에 참여했다.

전쟁 중반, 중국인민지원군의 개입으로 전황은 다시 교착 상태에 빠졌다. 이후 휴전 협정이 체결될 때까지 양측은 38선 부근에서 치열한 고지전을 벌였다.

1953년 7월 27일, 판문점에서 유엔군과 조선민주주의인민공화국, 중국인민지원군 사이에 휴전 협정이 체결되면서 전쟁은 중단되었다. 그러나 한반도는 여전히 분단된 채로 남아있으며, 불안정한 평화가 지속되고 있다.

한국 전쟁은 대한민국에 막대한 인적, 물적 피해를 안겼으며, 냉전 시대의 대표적인 비극 중 하나로 기록되고 있다. 특히, 일제 강점기 이후 독립을 맞이한 대한민국은 전쟁으로 인해 국토가 황폐화되고 수많은 이산가족이 발생하는 등 큰 고통을 겪었다.

2. 4. 탈냉전 및 21세기 (1991년 ~ 현재)

- 주월 미국 육군; 1965년 7월 20일 ~ 1973년 3월 28일, 해체

- 주태 미국 육군 지원대; 1962년 5월 ~ 1972년, 해체

- 미국 류큐 열도 육군; 1946년 7월 1일 ~ 1972년 5월 15일, 해체

- 주일 미국 육군; 1990년, 예속

- 미국 알래스카 육군; 1989년, 전속

- 제6보병사단; 1986년 4월 16일, 재소집 ~ 1994년 7월 6일, 해산

- 제25보병사단; 1955년, 전속

- 미국 알래스카 육군 - 알래스카주, 포트 리처드슨; 2019년 여름, 제1군단 전속

- * 제25보병사단, 4여단전투단 (보병)

- * 제3기동개선여단 - 알래스카주, 포트 리처드슨; 2011년 9월 16일, 해체

- * 제2공병여단 - 알래스카주, 포트 리처드슨; 2011년 9월 16일 ~ 2015년 5월 15일

- * 제16전투항공여단 - 포트 웨인라이트; 2011년 3월 11일, 제1군단으로 전속함.

- 주일 미국 육군 - 캠프 자마; 2019년 여름, 제1군단 전속

- * 제10지역지원단 - 오키나와 도리이 스테이션

- 제25보병사단 - 스코필드 막사; 2019년 여름, 제1군단 전속

- * 사단 포병대 - 스코필드 막사

- * 제25전투항공여단 - 휠러 비행장

- * 제25보병사단 지원여단

- 제8전구지원사령부 - 스코필드 막사

- * 제8군사경찰여단 - 스코필드 막사

- * 제45지원여단 - 스코필드 막사; 2015년 6월 30일, 제25보병사단 지원여단이 됨.

- * 제130공병여단 - 스코필드 막사

- 제18의무사령부 - 포트 샤프터

- 제94육군방공미사일방어사령부 - 포트 샤프터

- 제311통신사령부 - 포트 샤프터

- * 제1통신여단 - 대한민국 캠프 험프리스

- * 제516통신여단 - 포트 샤프터

- 제500군사정보여단 - 스코필드 막사

- 제5전장협조분견대

3. 편성

3. 1. 상위 조직

1910년 10월 25일부터 미국 전쟁부의 관리통제(ADCON)를, 1947년 9월 18일부터 미국 육군부의 관리통제를 받았다. 1945년에는 연합군 최고사령부 총본부의 작전통제(OPCON)를 받았으며, 1947년 1월 1일부터 미국 태평양 사령부의 작전 통제를 받고 있다. 2018년 1월 1일부터는 사령부 명칭이 미국 인도-태평양 사령부로 변경되었다.3. 2. 현재 예하 부대

- 미국 알래스카 육군 - 알래스카주, 포트 리처드슨; 2019년 여름, 제1군단 전속

- 주일 미국 육군 - 캠프 자마; 2019년 여름, 제1군단 전속

- * 제10지역지원단 - 오키나와 도리이 스테이션

- 제25보병사단 - 스코필드 막사; 2019년 여름, 제1군단 전속

- 제8전구지원사령부 - 스코필드 막사

- * 제8군사경찰여단 - 스코필드 막사

- * 제130공병여단 - 스코필드 막사

- 제18의무사령부 - 포트 샤프터

- 제94육군방공미사일방어사령부 - 포트 샤프터

- 제311통신사령부 - 포트 샤프터

- * 제1통신여단 - 대한민국 캠프 험프리스

- * 제516통신여단 - 포트 샤프터

- 제500군사정보여단 - 스코필드 막사

- 제5전장협조분견대

3. 3. 과거 예하 부대

- 미국 알래스카 육군 - 알래스카주, 포트 리처드슨; 2019년 여름, 제1군단 전속

- * 제25보병사단, 1여단전투단 (스크라이커)

- * 제25보병사단, 4여단전투단 (보병)

- * 제3기동개선여단 - 알래스카주, 포트 리처드슨; 2011년 9월 16일, 해체

- * 제2공병여단 - 알래스카주, 포트 리처드슨; 2011년 9월 16일 ~ 2015년 5월 15일

- * 제16전투항공여단 - 포트 웨인라이트; 2011년 3월 11일, 제1군단으로 전속함.

- 주일 미국 육군 - 캠프 자마; 2019년 여름, 제1군단 전속

- * 제10지역지원단 - 오키나와 도리이 스테이션

- 제25보병사단 - 스코필드 막사; 2019년 여름, 제1군단 전속

- * 제25보병사단, 2여단전투단 (스크라이커) - 스코필드 막사

- * 제25보병사단, 3여단전투단 (스크라이커) - 스코필드 막사

- * 사단 포병대 - 스코필드 막사

- * 제25전투항공여단 - 휠러 비행장

- * 제25보병사단 지원여단

- 제8전구지원사령부 - 스코필드 막사

- * 제8군사경찰여단 - 스코필드 막사

- * 제45지원여단 - 스코필드 막사; 2015년 6월 30일, 제25보병사단 지원여단이 됨.

- * 제130공병여단 - 스코필드 막사

- 제18의무사령부 - 포트 샤프터

- 제94육군방공미사일방어사령부 - 포트 샤프터

- 제311통신사령부 - 포트 샤프터

- * 제1통신여단 - 대한민국 캠프 험프리스

- * 제516통신여단 - 포트 샤프터

- 제500군사정보여단 - 스코필드 막사

- 제5전장협조분견대

4. 역할 및 중요성

4. 1. 한반도 안보

4. 2. 동북아시아 지역 안정

4. 3. 인도-태평양 지역 안보 협력

5. 비판 및 논란

6. 결론

참조

[1]

서적

THE CAMPAIGNS OF MACARTHUR IN THE PACIFIC

2020-02-24

[2]

서적

THE CAMPAIGNS OF MACARTHUR IN THE PACIFIC

2020-02-24

[3]

간행물

U.S. Army Forces Pacific 15 April 1946

https://rnavi.ndl.go[...]

일본 국립국회도서관

2017-11-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com