미쓰비시 A7M

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

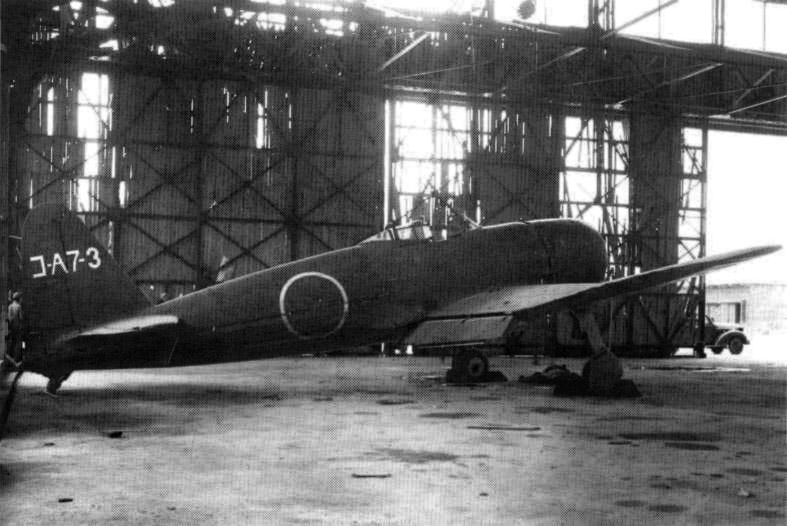

미쓰비시 A7M 렛푸는 제2차 세계 대전 중 일본 해군이 개발한 함상 전투기이다. 1940년 말 개발이 시작되었으나, 적합한 엔진 부족과 설계팀의 다른 프로젝트 집중으로 인해 초기 계획은 중단되었다. 1942년 재개된 개발에서 A7M1은 엔진 성능 부족으로 인해 실망스러운 결과를 보였지만, Ha-43 엔진을 탑재한 A7M2는 뛰어난 성능을 보여주었다. 그러나 종전과 함께 A7M의 생산은 중단되었고, 실전에는 거의 투입되지 못했다. A7M은 다양한 파생형과 함께, 만화, 소설, 게임 등 대중문화에서도 등장한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1944년 첫 비행한 항공기 - 하인켈 He 162

하인켈 He 162는 제2차 세계 대전 말 독일 공군이 개발한 단발 제트 전투기로, 연합군의 공습에 대응하기 위해 "폴크스예거"라는 이름으로 긴급하게 개발되었으며 목재 부품을 사용하여 비숙련공도 쉽게 조립할 수 있도록 설계되었지만, 기술적 결함과 한계에도 불구하고 빠른 속도를 자랑했던 기체이다. - 1944년 첫 비행한 항공기 - 그루먼 F8F 베어캣

그루먼 F8F 베어캣은 제2차 세계 대전 중 미 해군을 위해 개발된 단발 전투기로, F4F 와일드캣의 후속 기종이며, 종전 후 미 해군과 해병대의 주력 전투기로 운용되었고 뛰어난 곡예비행 성능으로 블루 엔젤스 곡예 비행대의 기종으로도 사용되었다. - 견인식 단발기 - 호커 허리케인

호커 허리케인은 1930년대 호커 항공에서 개발되어 제2차 세계 대전 초 영국 본토 항공전에서 활약하며 독일 공군에 맞서 싸운 롤스로이스 멀린 엔진을 장착한 단엽 전투기로, 다양한 파생형으로 전투기, 요격기, 전투폭격기 등 다방면에서 활약했다. - 견인식 단발기 - 포커 Dr.I

포커 Dr.I은 제1차 세계 대전 중 독일 제국 항공대에서 사용된 삼엽기 전투기로, 뛰어난 기동성을 가졌지만 날개 파손 문제로 1918년 생산이 중단되었다. - 함재기 - 그러먼 F6F 헬캣

그러먼 F6F 헬캣은 제2차 세계 대전 당시 미 해군의 주력 함상 전투기로, 견고한 구조와 강력한 엔진을 바탕으로 뛰어난 운동 성능과 방어력을 갖춰 일본 항공 전력 격멸에 기여하고 다양한 임무를 수행했으며, 높은 격추 대 손실 비율을 기록하며 태평양 전쟁에서 맹활약, 수많은 에이스를 배출했다. - 함재기 - 호커 허리케인

호커 허리케인은 1930년대 호커 항공에서 개발되어 제2차 세계 대전 초 영국 본토 항공전에서 활약하며 독일 공군에 맞서 싸운 롤스로이스 멀린 엔진을 장착한 단엽 전투기로, 다양한 파생형으로 전투기, 요격기, 전투폭격기 등 다방면에서 활약했다.

2. 개발 배경 및 역사

1940년 말, 일본 제국 해군은 제로센을 대체할 새로운 항공모함 탑재용 전투기 개발을 미쓰비시에 요청하며 '''16식 함상 전투기''' 계획을 시작했다. 하지만 당시에는 요구 성능을 만족시킬 만한 고출력 소형 엔진이 개발되지 않았고, 호리코시 지로가 이끄는 미쓰비시 설계팀 역시 제로센 초기형의 문제 해결과 개량형(A6M3), 그리고 육상 기반의 요격기인 J2M 라이덴 개발에 집중하고 있어 여력이 부족했다. 결국 16식 함상 전투기 계획은 1941년 1월에 중단되었다.[1]

약 1년 뒤인 1942년 4월, 해군은 다시 미쓰비시에 제로센 후계기 개발을 의뢰했고, 이것이 '''17식 함상 전투기''', 통칭 '''렛푸'''(烈風|렛푸일본어) 개발의 시작이었다. 같은 해 7월, 해군은 17식 함상 전투기에 대한 구체적인 요구 사양을 제시했는데, 고도 6000m에서 345kn 이상의 최고 속도, 6분 이내에 고도 6000m까지 상승하는 능력, 그리고 제로센 수준의 기동성을 요구했다.

개발 과정에서 가장 큰 난관은 엔진 선정이었다. 요구 성능을 충족하기 위해서는 최소 2000hp급의 엔진이 필요했는데, 후보는 개발 중이던 나카지마의 NK9 호마레 엔진과 미쓰비시의 MK9(Ha-43) 엔진뿐이었다. 미쓰비시 측은 더 강력한 MK9 엔진을 선호했지만, 개발이 지연되고 있었기 때문에 해군은 조기 실용화를 위해 NK9 엔진 사용을 지시했다. 하지만 A6M 및 미쓰비시 G4M 생산 우선, A6M 개량 작업, 라이덴 문제 해결 등으로 인해 17식 함상 전투기 개발은 계속 지연되었다.

개발 시작 4년 만인 1944년 5월 6일, NK9 호마레 엔진을 탑재한 첫 시제기 '''A7M1'''이 첫 비행에 성공했다. A7M1은 뛰어난 조종성과 기동성을 보여주었으나, 예상대로 엔진 출력이 부족하여 최고 속도와 상승력이 해군의 요구치에 크게 미달했고, 기존 A6M5 제로센과 비슷한 수준에 머물렀다. 실망스러운 결과에 해군은 1944년 7월 30일 개발 중단을 명령했다.

그러나 미쓰비시는 포기하지 않고 해군의 허가를 받아 더 강력한 미쓰비시 MK9(Ha-43) 엔진을 탑재하는 방향으로 개발을 계속했다. 1944년 10월 13일, Ha-43 엔진을 장착한 '''A7M2''' 시제기가 첫 비행에 성공했다. A7M2는 최고 속도 628km/h를 달성하고 상승력 등 다른 성능 면에서도 제로센을 크게 능가했으며, 자동 공중전 플랩을 장착하여 기동성까지 향상되었다. 이에 해군은 입장을 바꿔 A7M2를 차기 주력 함상 전투기로 정식 채택했다. 1945년 6월에는 에이스 파일럿 사카이 사부로가 시제기를 시험 비행하고 긍정적인 평가를 내리기도 했다.[1]

하지만 A7M2의 양산은 순탄치 않았다. 1944년 12월 도난카이 대지진과 1945년 3월 미군의 나고야 공습 등 연이은 재난과 공습으로 미쓰비시 공장이 큰 피해를 입었고, 엔진 생산 차질은 물론 A7M2의 설계 도면과 생산 설비까지 소실되었다. 결국 A7M은 시제기 포함 9대[1](혹은 10대)만이 생산되는 데 그쳤으며, 실전에 투입되지 못한 채 종전을 맞이했다.

2. 1. 초기 개발 과정 (16시 함상전투기)

1940년 말, 일본 제국 해군은 미쓰비시에 새로운 항공모함 탑재용 전투기 설계를 요청했다. 이 계획은 '''16식 함상 전투기'''(16-Shi)로 명명되었는데, 이는 일본 군용기 명명법에 따라 1941년(쇼와 16년)을 의미하는 것이었다. 이 전투기는 당시 주력 함재기였던 제로센의 후속 기종으로 개발될 예정이었다.[1]그러나 개발은 시작부터 난관에 부딪혔다. 가장 큰 문제는 신형 전투기에 탑재할 만한 작고 강력한 고출력 엔진이 당시 일본 기술로는 아직 개발되지 않았다는 점이었다. 게다가 미쓰비시의 설계 주임이었던 호리코시 지로가 이끄는 설계팀은 다른 여러 프로젝트에 매달려 있었다. 이들은 막 양산을 시작한 제로센 21형(A6M2b)에서 발생하는 초기 결함을 해결하는 동시에, 제로센 개량형(A6M3, 이후 제로센 32형)과 육상 기지에서 운용될 요격기인 14식 국지 전투기(J2M 라이덴) 개발에 집중하고 있었다.

결국 엔진 개발의 어려움과 설계팀의 과중한 업무 부담으로 인해, 제로센 후속기 개발 계획이었던 16식 함상 전투기 프로젝트는 1941년 1월에 공식적으로 중단되었다.[1]

2. 2. 개발 재개와 난관 (17시 함상전투기)

1940년 말 해군은 미쓰비시에 제로센의 후계기가 될 '''16식 함상 전투기''' 개발을 내시했으나, 적합한 고출력 소형 엔진 부재와 호리코시 지로 설계팀의 과중한 업무(제로센 초기 결함 해결, A6M3 및 14식 국지 전투기 ''라이덴'' 개발)로 인해 1941년 1월 계획이 중단되었다.[6]약 1년 후인 1942년 4월, A6M3와 라이덴 개발이 진척되자 해군은 다시 미쓰비시에 제로센 후계기 개발을 의뢰했다. 이것이 '''17식 함상 전투기''', 통칭 '''렛푸'''(烈風|렛푸일본어) 개발의 시작이었다. 같은 해 7월, 해군은 '17식 함상 전투기 계획 요구서'를 통해 다음과 같은 구체적인 성능을 요구했다.[6]

성능 요구 사항 중 우선순위를 두고 군령부와 요코스카 해군 항공대(요코쿠) 사이에 논쟁이 있었다. 군령부의 이노우에 중좌는 향후 2년 뒤 예상되는 적 전투기 속도(약 350노트)에 대응하기 위해 최고 속도(345노트) 달성을 최우선으로 주장했다. 반면 요코쿠의 하나모토 기요토 소좌와 고바야시 요시히토 중좌는 제로센의 강점인 공중전 성능 유지가 더 중요하다고 반론했다. 결국 논의 끝에 기존대로 공중전 성능을 최우선으로 하는 것으로 결정되었다.

개발의 가장 큰 난관은 엔진 선정이었다. 요구 성능을 만족시키려면 최소 2000hp급 엔진이 필요했는데, 후보는 나카지마 비행기의 NK9 (Ha-45/호마레)와 미쓰비시의 MK9 (Ha-43) 두 가지뿐이었다. 두 엔진 모두 기존 14기통 엔진(사카에, 킨세이)을 18기통으로 개량하여 개발 중이었다. NK9는 초기형 출력이 다소 낮았지만 이미 해군 승인을 받아 P1Y ''깅가'' 폭격기 시험에 사용되고 있었고, MK9는 크기가 더 컸지만 더 높은 출력이 기대되었다.

미쓰비시의 계산에 따르면, NK9 엔진으로는 요구된 최고 속도를 달성하기 어려웠고, MK9 엔진을 사용해야만 가능했다. 또한 해군이 요구한 날개 하중 150 kg/m2 (나중에는 130 kg/m2 요구)를 맞추는 것도 MK9 엔진 쪽이 유리했다. 그러나 MK9의 개발은 NK9보다 늦어지고 있었고, 해군은 17식 함상 전투기의 조기 실용화를 위해 NK9 채택을 강하게 주장했다. 4개월간의 논의 끝에 해군은 미쓰비시에 NK9 엔진 사용을 지시했고, 미쓰비시는 불만을 가졌지만 이를 따를 수밖에 없었다. 날개 하중 문제는 초기 130 kg/m2 안(주익 면적 30.86 m2)으로 개발을 시작했으나, 방탄 장비 추가 등으로 기체 중량이 증가하면서 실제로는 150 kg/m2에 가까워져 150 kg/m2 안(주익 면적 28 m2)은 시제작되지 않았다.

17식 함상 전투기 개발은 A6M과 미쓰비시 G4M 생산 우선, A6M 개량 작업, ''라이덴'' 문제 해결 등으로 인해 계속 지연되었다. 그 결과, '''A7M1'''으로 명명된 첫 시제기는 개발 시작 4년 만인 1944년 5월 6일에야 첫 비행을 할 수 있었다. A7M1은 뛰어난 조종성과 기동성을 보였지만, 미쓰비시 설계팀의 우려대로 NK9 엔진의 출력이 부족하여 최고 속도는 A6M5 제로센과 비슷한 수준에 머물렀다. 실망스러운 결과에 해군은 1944년 7월 30일 개발 중단을 명령했다.

하지만 미쓰비시는 Ha-43(MK9) 엔진을 장착한 기체 개발을 계속할 수 있도록 허가를 받았고, 1944년 10월 13일 Ha-43 엔진을 탑재한 '''A7M2''' 시제기가 첫 비행에 성공했다. A7M2는 최고 속도 628km/h를 달성하고 상승력 등 다른 성능 면에서도 제로센을 능가하여 해군의 인정을 받아 정식 채용되었다. A7M2에는 가와니시 N1K-J에 사용되었던 자동 공중전 플랩이 장착되어 기동성이 더욱 향상되었다. 1945년 6월에는 에이스 파일럿 사카이 사부로가 나고야에서 시제기를 테스트하고 긍정적인 평가를 내리기도 했다.[1]

그러나 A7M의 생산은 순탄치 않았다. 1944년 12월 7일 발생한 도난카이 대지진과 1945년 3월 11일 연합군의 나고야 공습으로 인해 공장이 큰 피해를 입었고, A7M2의 설계 도면과 생산 설비가 소실되면서 사실상 개발 및 생산이 중단되었다. 이로 인해 A7M은 실전에 투입되지 못했다. 총 생산 대수에 대해서는 자료마다 차이가 있어, USSBS 보고서는 시제기 포함 9대(A7M1 2대, A7M2 7대)로 기록했고, 프랑실론은 여기에 양산형 1대를 더해 총 10대로 기록했다.

2. 3. A7M1의 등장과 문제점

제로센 개량 및 라이덴의 문제 해결, 공장의 제로센과 일식 육상 공격기 생산 우선 등으로 인해 17-''Shi'' 전투기 개발은 계속 지연되었다. 그 결과, 17-''Shi''인 '''A7M1''' 시제 1호기의 완성은 개발 시작 약 4년 만인 1944년 4월에 이루어졌고, 같은 해 5월 6일에 첫 비행을 실시했다.시험 비행 결과, 조종성, 안정성, 시계, 이착륙 성능 등은 양호했으나, 미쓰비시 기술진이 우려했던 대로 탑재된 나카지마 NK9(호마레) 엔진의 출력이 심각하게 부족하다는 점이 드러났다. 최고 속도는 고도 6000m에서 약 300kn에 그쳤고, 고도 6000m까지 상승하는 데 10분 가까이 소요되어 성능은 기존의 A6M5 제로와 비슷한 수준이었다. 이는 해군이 요구했던 사양(고도 6000m 이상에서 345kn 이상의 속도, 6분 이내에 6000m까지 상승)에 크게 미치지 못하는 실망스러운 결과였다.

해군 측은 처음에는 이를 사소한 문제로 여기고 세부적인 개수를 지시했지만, 성능 개선 효과는 거의 없었다. 이에 호리코시 지로 기술자를 비롯한 미쓰비시 측은 엔진의 마력 저하를 증명하기 위해 미쓰비시 나고야 발동기 제작소에서 호마레 엔진의 벤치 테스트를 실시했다. 테스트 결과, 고도 6000m 부근에서의 엔진 출력이 해군이 보증한 수치보다 25%나 낮은 약 1,300마력에 불과하다는 사실이 밝혀졌다. 또한, 호마레 엔진을 탑재한 다른 항공기인 가와니시의 시덴카이와 나카지마의 사운에서도 비슷한 성능 저하 문제가 확인되었다. 당시 호마레 엔진은 정격 출력보다 낮게 운용되도록 제한되어 있었고, 특히 A7M1 시제기에 탑재된 엔진은 성능이 가장 저하되었을 때 생산된 것이었다는 점도 문제의 원인 중 하나였다.[31]

결국 해군은 1944년 7월 30일, A7M1의 개발 중단을 명령했다. 그러나 미쓰비시는 더 강력한 미쓰비시 MK9(Ha-43) 엔진으로 교체하여 개발을 계속할 수 있도록 허가를 받았다. Ha-43 엔진을 탑재한 기체는 '''A7M2'''로 명명되었고, 1944년 10월 13일에 첫 비행에 성공했다. A7M2는 최고 속도 628km/h를 기록하고 상승력 등 다른 성능 면에서도 제로센을 크게 능가했으며, 가와니시 N1K-J에 사용되었던 자동 공중전 플랩을 장착하여 기동성까지 향상되었다. 이에 해군은 기존의 입장을 바꿔 A7M2를 차기 주력 함상 전투기로 채택하게 되었다.

한편, A7M1 개발 중단 이후 해군이 미쓰비시에 시덴카이로의 전환 생산을 지시한 것은 생산 현장의 혼란을 가중시키고 자원을 낭비하는 결과를 낳았다. 이는 당시 일본 해군의 항공기 개발 및 생산 정책에 일관성이 부족했음을 보여주는 사례로, 결과적으로 패전을 앞당기는 요인 중 하나가 되었다는 비판도 제기된다.[32]

2. 4. A7M2의 성공과 좌절

Ha-43 엔진을 장착한 '''A7M2''' 시제 1호기는 1944년 10월 13일에 완성되어 첫 비행을 실시했다. 시험 비행 결과, 최고 속도 628km/h, 고도 6000m까지 6분 5초 만에 상승하는 등 이전 A7M1의 성능 부족 문제를 해결하고 영전(零戦)을 능가하는 우수한 성능을 보여주었다. 또한 가와니시 N1K-J ''시덴카이''에 사용되었던 자동 공중전 플랩을 장착하여 기동성도 크게 향상되었다.이러한 뛰어난 성능을 확인한 해군은 기존의 입장을 바꾸어 A7M2를 높이 평가했고, 1945년 6월 '렛푸(烈風)'라는 이름으로 정식 채용했다. 에이스 파일럿들의 평가도 긍정적이었다. 사카이 사부로는 1945년 6월 나고야에서 시제기를 시험 비행한 후 좋은 인상을 받았다고 기록했다.[1] 시험 비행을 담당했던 고후쿠다 이소무 소좌는 A7M2를 "항속력, 조종성, 공중전 능력, 방어력 등 균형 잡힌 우수기"이자 "종전 당시 세계 각국의 일선기 중 넘버원의 걸작기", "전세 만회, 구국의 걸작기"라고 극찬하며 고고도 성능과 다목적성을 높이 평가했다. 그는 1945년 4월 연구회에서 A7M2가 세계 최고 수준의 전투기이며, 조종이 쉬워 숙련도가 낮은 조종사들에게도 적합하므로 하루빨리 실전 배치되어야 한다고 주장했다.

그러나 해군의 정식 채용에도 불구하고 A7M2의 양산은 심각한 차질을 빚었다. 1944년 12월 7일 동남해 지진과 1945년 1월 미카와 지진 등 연이은 자연재해와 B-29 폭격기에 의한 미쓰비시 공장의 잦은 공습(특히 1945년 3월 11일)으로 인해 생산 시설이 큰 피해를 입었다. 이로 인해 Ha-43 엔진의 대량 생산이 불가능해졌고, A7M2의 전체 도면과 생산 설비(지그)마저 소실되었다. 공장을 안전한 지방으로 이전(소개)하려는 시도(마쓰모토시에 미쓰비시 중공업 제1 제작소 개설)도 혼란 속에서 큰 효과를 보지 못했다.

결국 이러한 혼란 속에서 A7M1과 A7M2를 합쳐 시제기 7대(A7M1 3대는 A7M2로 개조됨)와 양산기 1대만이 완성되는 데 그쳤다. (총 생산량은 자료에 따라 9대 또는 10대로 기록됨) A7M2는 연이은 재난과 공습으로 인한 생산 차질로 인해 실제 전투에는 투입되지 못하고 종전을 맞이했다.

완성된 시제기들의 운명도 순탄치 않았다. A7M2 2호기는 요코스카에서 미사와 기지로 공수되던 중 마쓰시마에서 불시착하여 크게 파손되었다. 3호기는 2호기를 대신하여 7월 19일 미사와로 공수되었다. 1호기와 A7M1에서 개조된 4, 5, 6, 7호기는 미쓰비시 스즈카 공장에 있다가 7월 28일 공습으로 4호기를 제외하고 모두 피탄되었다. 그중 손상이 경미했던 6호기와 7호기는 수리 후 마쓰모토시로 옮겨져 시험을 계속하려 했으나, 도착했을 때는 이미 종전이 임박한 시점이었다. 유일하게 완성된 양산 1호기는 오에 공장에서 종전을 맞이했다.

2. 5. 종전과 렛푸의 유산

A7M의 생산은 미쓰비시 중공업에서 이루어졌으며, 종전까지의 생산 기록은 아래 표와 같다.

1940년 말, 해군은 제로센의 후계 함상 전투기로 '16식 함상 전투기' 개발 계획을 미쓰비시에 내시했다. 그러나 탑재 가능한 소형 고출력 엔진의 부재와 미쓰비시 설계팀이 제로센 초기형의 문제 해결 및 다른 기체 개발(제로센 32형, 뇌전)에 집중하고 있었기 때문에, 이 계획은 1941년 1월에 중지되었다.

그러나 A7M의 생산은 1944년 12월 7일에 발생한 동남해 지진과 1945년 3월 11일의 연합군의 나고야 폭격으로 인해 큰 차질을 빚었다. 이 재해로 인해 A7M2 및 Ki-83의 전체 축척 도면과 지그(jig, 생산용 고정틀)가 손실되면서 A7M2의 개발은 사실상 중단되었고, 결국 실전에 투입되지 못했다.

미국 전략폭격조사단(USSBS) 보고서는 총 9대의 A7M(A7M1 시제기 2대, A7M2 시제기 및 실용 시험기 7대)이 제작되었다고 기록했다. 반면, 항공 역사가 르네 프랑실론(René J. Francillon)은 동일한 시제기 및 실용 시험기 8대에 더해 최종 생산형 A7M2 1대를 포함하여 총 10대가 제작되었다고 주장했다.

1945년 6월, 일본 해군의 에이스 파일럿 사카이 사부로는 나고야에서 시제기를 시험 비행하라는 명령을 받았고, 기체 성능에 대해 긍정적인 인상을 받았다.[1]

제2차 세계 대전 패전 후, 다른 일본 군용기와 마찬가지로 렛푸 역시 연합군에 인계하라는 명령이 내려졌다. 종전 당시 요코스카 항공대의 테스트 파일럿이었던 고후쿠다 타미에 따르면, 연합군으로부터 렛푸 인계 명령을 받았으나 기체가 파괴되어 불가능하다는 답변을 반복했고, 이후 미군 소령 파일럿에게 호출되어 렛푸의 상세 제원에 대해 질문을 받았다고 한다.

미쓰비시 중공업 관계자 중에는 나가노현 마쓰모토로 보내졌던 A7M1 시제기 1기를 수리하여 연합군에 인계했다고 회상하는 사람도 있다. 그러나 전후 상당한 시간이 흐른 뒤 미국에서 이루어진 조사에서는 렛푸 실기가 발견되지 않았다. 또한, 종전 직후 양산 1호기가 나고야항 앞바다에 버려졌다는 증언도 있으나, 해당 위치에 방파제가 건설되어 현재는 확인이 불가능하다. 결국 렛푸는 실전에서 활약하지 못한 채 역사 속으로 사라졌으며, 현존하는 기체는 없는 것으로 알려져 있다.

3. 설계 및 특징

약 1년 후인 1942년 4월, 해군은 다시 제로센 후계기 개발을 미쓰비시에 지시하며 '17식 함상 전투기' 계획을 시작했다. 같은 해 7월, 해군이 제시한 『17식 함상 전투기 계획 요구서』의 주요 성능 요구 조건은 다음과 같았다.

1942년 10월 17일, 요구서를 작성한 군령부의 이노우에 중좌는 미래의 적 전투기 속도를 예상하며 최고 속도 345노트 달성을 강력히 주장했다. 그는 이것이 적기에 대항할 수 있는 최소한의 속도라고 강조했다. 그러나 요코스카 해군 항공대 전투기대장 하나모토 기요토 소좌는 제로센의 성공 요인이 속도뿐 아니라 뛰어난 공중전 성능에 있었다며, 17식 함상 전투기 역시 제로센 수준의 공중전 성능 확보가 필수적이라고 반박했다. 고바야시 요시히토 중좌도 이에 동조했다. 결국, 군령부는 기존 방침대로 공중전 성능을 최우선으로 고려하기로 결정했다. 이는 이후 렛푸의 설계 방향에 영향을 미치게 된다.

3. 1. 기체 구조

A7M1 기체는 기수와 꼬리 부분을 좁히고 동체 중앙부를 부풀린 방추형으로 설계되었다. 이는 설계 당시 해군 항공 기술창의 풍동 실험 데이터에 근거하여 공기 저항을 줄일 수 있다는 판단 때문이었으며, 이전에 개발된 레이덴이나 교후 등에도 채택된 방식이었다. 하지만 실제 비행에서는 프로펠러가 만드는 기류의 영향으로 풍동 실험과 같은 효과를 얻기 어려워, 반드시 공기 저항 감소에 유리하다고는 할 수 없었다. 동체 폭은 125cm의 가는 동체와 135cm의 굵은 동체 두 가지로 풍동 모형 테스트를 진행했으며, 저항이 더 작았던 굵은 동체가 채택되었다.

엔진 카울의 경우, A7M1은 강제 냉각 팬을 장착한 호마레 22형 엔진을 탑재하고 기수 앞부분을 좁혔으며, 대형 프로펠러 스피너를 장착하여 공기 저항을 줄이고자 했다. 기화기나 윤활유 냉각기용 공기 흡입구를 엔진 카울 내부에 수납하여 공력적으로 다듬고 난류를 억제하는 데 성공했다. 이 설계 덕분에 풍동 모형의 항력 계수는 매우 좋은 결과를 보였으며, 이론적인 성능 추산치를 높이는 데 기여했다. 그러나 이러한 내장형 흡입구 설계는 1식 육공의 사례처럼 실제 성능 향상에 반드시 기여하는 것은 아니었으며, 오히려 기화기, 윤활유 냉각기, 실린더 냉각 간의 공기 흐름 균형을 맞추기 어렵게 만드는 단점이 있었다. 이는 호마레 엔진의 출력 부족 문제와 더불어 A7M1의 성능 부진 원인 중 하나로 지목되기도 한다. 반면, 하43 엔진으로 교체하고 강제 냉각 팬을 제거한 A7M2에서는 기화기 공기 흡입구와 윤활유 냉각기를 모두 카울 외부로 노출시켰다. 이로 인해 항력 계수는 A7M1보다 불리해졌지만, 실제 비행 성능은 계산된 성능 추산치에 상당히 근접하게 나타났다.

주익 설계는 초기 구상 단계에서 최고 속도와 급강하 제한 속도 요구에 맞춰 주익 면적 28m2, 전폭 13.4m로 계획되었다.[18] 그러나 해군 측에서 "익면 하중 130kg/m2"이라는 요구 조건을 제시하면서, 주익 면적은 30.86m2, 전폭은 14m로 크게 늘어났다. 이는 제로센의 약 1.4배에 달하는 면적으로, 이 때문에 후에 "함상 공격기 같다"는 평가를 받게 되었고 최고 속도의 지표가 되는 익면 마력[19]도 악화시키는 결과를 낳았다. 주익과 동체가 만나는 부분은 간섭 저항을 줄이기 위해[20] 플랩이 설치된 안쪽 날개(내익)는 수평으로, 에일러론이 달린 바깥쪽 날개(외익)는 6.9도의 상반각을 주어 설계되었다. 익형은 내익에는 층류익을, 외익에는 바깥쪽으로 갈수록 일반적인 익형에 가까워지는 반층류익을 채택했다. 구조적으로는 생산성을 고려하여 단일 거더 구조를 채택했으며, 익현(날개 앞뒤 길이)의 35% 지점을 좌우로 곧게 연결하는 거더를 배치하는 레이덴의 방식을 따랐다[20]. 주익 부착각은 2도, 익단에서의 비틀림각 역시 2도였다. 날개 중앙부의 익현장은 3m, 날개 끝단의 익현장은 1.5m이며, 날개 두께는 뿌리 부분(익근)이 43cm, 끝단(익단)이 21cm였다[21].

고양력 장치로는 슬로티드식 주 플랩과 공중전 플랩 기능을 겸하는 스플릿식 보조 플랩을 조합한 '부모식 플랩'을 사용했다. 이 플랩들은 주 플랩과 보조 플랩 모두 최대 35도까지 펼쳐졌으며, 주익 익현 대비 플랩의 길이는 20.8% (에일러론은 19.6%)였다[21]. 해군 항공 기술창(공기창)에서 개발한 공기상자식 자동 공중전 플랩은 개발 초기부터 탑재될 예정이었으나, 자동 제어 장치 등의 개량이 필요하여 A7M1 시제기에는 적용되지 못했다. 이후 A7M2 시제 1호기에 장착되어 실용성 테스트가 이루어졌다고 한다[22].

연료 탱크는 A7M1 초기 시제기에서는 주익 내부에 대용량 탱크를 설치했으나, A7M1 후기 시제기와 A7M2에서는 이를 자동 방루 기능이 있는 방탄 탱크로 변경했다. 이로 인해 연료 탑재량이 줄어드는 것을 보완하기 위해 동체 뒷부분에 연료 탱크를 추가로 설치했다.

급강하 제한 속도는 계획 요구서에서 처음에는 450노트(833.4 km/h)를 요구했으나, 이후 425노트(787.1 km/h)로 다소 완화되었다. 그러나 완성 직후의 A7M1 시제기는 주익의 강도가 부족하여 일단 제한 속도를 350노트(648.2 km/h)로 낮추고 시험 비행을 진행하면서 주익 보강 작업이 이루어졌다. 이후 주익이 보강된 A7M1 시제 5호기를 이용한 진동 실험을 통해 강도 향상이 확인되었으며, 풍동 실험에서 계산된 급강하 제한 속도는 요구 성능에 거의 근접한 416노트(770.4 km/h)였다. 이는 제로센의 급강하 제한 속도와 동일한 방식으로 산출된 값이다. 당시 일본 전투기들의 급강하 성능에 대한 지적이 있지만, 동시대 미 해군 함상 전투기인 F6F-5(430노트, 796.4 km/h), F4U-4(425노트, 787.1 km/h), 그리고 더 최신 기종인 F8F(425노트, 787.1 km/h)와 비교했을 때 큰 차이는 없었다.

함상기로 개발되었기 때문에 날개 끝단에서 약 1.7m 안쪽 지점에 주익을 위로 접는 장치(상방 접이식)를 갖추고 있었다. 그러나 주익의 강도 부족 문제를 해결하기 위해 A7M2 시제 3호기부터는 이 접이 부분을 고정하여 결합할 예정이었다.

3. 2. 엔진

17식 함상 전투기 개발 초기, 탑재 엔진 선정이 가장 큰 문제였다. 요구 성능을 달성하기 위해서는 최소 2,000마력급 엔진이 필요했으며, 후보는 나카지마 비행기의 NK9(호마레)와 미쓰비시의 MK9(하43) 두 가지였다. NK9는 개발이 앞서 은하 폭격기에서 시험 중이었고, MK9는 더 큰 출력이 기대되었으나 개발이 늦었다.

해군은 17식 함전의 조기 실용화를 위해 NK9를, 미쓰비시는 요구 성능 달성을 위해 MK9를 주장하며 4개월 이상 대립했다. 결국 해군의 결정으로 NK9(호마레)가 탑재 엔진으로 선정되었다.

A7M1 시제기에는 호마레 22형(NK9K)이 탑재되었다. 이 엔진은 원래 저압 연료 분사 장치를 추가할 계획이었으나, 개발 지연으로 강하식 기화기가 장착되었다. 그러나 A7M1은 호마레 엔진의 출력 부족으로 예정된 성능을 내지 못했다. 저압 연료 분사 장치를 장착한 호마레 24형(NK9K-S)으로 교체하려 했으나 실용화되지 못했다.[23]

이에 따라 A7M2에서는 엔진을 하43(MK9A)으로 변경했다. 하43은 금성을 기반으로 개발된 18기통 2,000마력급 공랭 엔진으로, 고압 연료 분사 방식을 채택하여 기화기 방식의 고공 성능 저하 문제를 해결하고자 했다.[24] 하43은 1943년 6월 해군 심사에 합격했지만[25], 해군이 호마레 엔진에 집중하면서 하43 개발은 소홀히 다루어져 양산이 늦어졌다.[26] 해군용 하43은 1944년까지 한 대도 생산되지 않았다.[27] 1944년 10월 13일 A7M2 첫 비행에 사용된 하43-11 엔진은 육군 키83 시험 제작기에서 가져온 것이었다.

A7M1의 실패와 A7M2의 성능 달성 때문에 개발 주임 호리코시 지로 등은 처음부터 하43을 탑재했어야 했다고 주장했다. 하지만 하43은 종전까지 대량 생산되지 못했고[28], 렛푸의 테스트 비행을 담당한 코후쿠다 소좌는 하43의 신뢰성이 실전 투입에는 부족하다고 평가했다. 반면, 신덴 개발에 참여한 니시무라 미츠오 기술자는 하43의 초기 결함이 심하지 않았고 시운전도 순조로워 양산 가능한 엔진이었다고 평가했다.

초기형 하43-11은 전개 고도(최대 출력을 낼 수 있는 고도)가 5000m로 낮아[29], 양산형에서는 전개 고도를 6600m로 높인 하43-12로 교체될 예정이었다. 하43 엔진은 결국 렛푸, 신덴, 키74, 키83 등 소수의 시험 제작기에만 탑재되었고, 총 생산량은 77기에 그쳤다.[30]

3. 3. 무장

계획서에서 요구된 무장은 99식 20mm 2호 기관총 2정(휴대 탄수 각 200발)과 3식 13.2mm 고정 기관총 2정(휴대 탄수 각 300발)이었다. 이는 선행하는 0식 함상 전투기 32형이나 뇌전 11형의 20mm 기관총 2정 + 7.7mm 기관총 2정보다는 강화된 것이었지만, 동시기에 개발된 뇌전 21형이나 자전 개 11형 을의 20mm 기관총 4정, 시제 섬전의 30mm 기관총 1정 + 20mm 기관총 2정에 비하면 상대적으로 화력이 부족했다.

이후 해군에서 3식 13mm 기관총을 99식 20mm 2호 기관총으로 변경하라는 지시가 내려져 개량이 진행되었으나, 99식 20mm 2호 기관총 4정을 실제로 장비한 기체는 완성되지 못했다.

폭장 능력으로는 좌우 주익 하부에 30kg 또는 60kg 폭탄을 장착할 수 있는 현수가가 기본으로 장비되었다. A7M2에서는 동체 하부에 설치된 낙하식 증조용 현수가를 0식 함상 전투기 52형 병(丙)형 이후 모델이나 자전 21형처럼 폭탄 탑재가 가능한 겸용 가대로 변경했다.

초기 계획 요구서에는 "방탄은 특별히 고려하지 않는다"고 명시되어 있었고, 방탄 유리 추가 가능성만 언급되었다. 따라서 처음에는 자동 방루 연료 탱크나 방탄판 장비가 고려되지 않았다. 하지만 이후 실제 전투 경험을 바탕으로 자동 소화 장치, 자동 방루 연료 탱크, 방탄 유리의 장비가 요구되었고, 이에 따라 설계 변경이 이루어졌다.

4. 파생형

렛푸는 여러 파생형이 계획되었으나, 대부분은 시제기 제작 단계에 머물거나 계획만으로 그쳤다.

- '''17시 함상 전투기/시제 렛푸(A7M1)''': 호마레 엔진을 장착한 최초 시제기. 방탄 장비 추가 요구에 따라 초기와 후기 시제기 간에 차이가 있었다. 시제기 8기만 제작되었다.

- '''렛푸 11형(A7M2)''': 엔진을 하43-11(이륙 2,200마력)으로 교체하여 성능을 향상시킨 형식. 양산형은 무장을 99식 20 mm 2호 기관총 4형 4정으로 강화하고, 고고도 성능이 높은 하43-12 엔진으로의 교체가 예정되었으나, 양산 1호기 완성 직전에 종전을 맞이했다.

- '''렛푸 성능 향상형(A7M3)''': 하43 엔진에 1단 3속 과급기를 장착하고 무장을 99식 20 mm 2호 기관총 5형 6정으로 강화하여 고고도 성능을 높이려 한 형식. 시제기 제작 준비 중 종전되었다.

- '''렛푸 개(A7M3-J)''': 배기 터빈 과급기를 장착한 하43-11루 엔진과 5식 30 mm 기관총 등으로 무장을 강화한 고고도 요격기로 계획되었다. 이를 위해 기체 대부분을 새로 설계해야 했으며, 시제기 제작 준비 중 종전되었다. 2013년 설계도 일부가 발견되었다.[36]

- '''20시 갑 전투기''': 1945년에 계획된 차기 전투기로, 렛푸 계열의 개량안이 고려되었으나 계획만으로 끝났다.

- '''키118''': 1945년 육군이 미쓰비시에 발주를 예정했던 근거리 전투기. 하43 엔진을 사용할 예정이었던 점에서 렛푸 계열을 기반으로 했을 것으로 추정된다.

4. 1. A7M1

최초의 시제기로, '17시 함상 전투기' 또는 '시제 렛푸(A7M1)'로도 불린다. 나카지마 호마레 22형 엔진(이륙 2,000마력)을 탑재했으며, 추후 호마레 24형(이륙 2,000마력)으로 교체할 계획도 있었다. 최대 속도는 574km/h였다. 무장은 날개에 13.2mm 3식 항공 기관총 2정과 20mm 99식 기관포 2정을 장착했다. A7M1은 뛰어난 기동성을 보여주었으나, 탑재된 ''호마레'' 엔진의 고질적인 출력 부족 문제로 인해 개발이 중단되었다. 총 8대의 시제기가 제작되었으며, 방탄 장비 추가 요구에 따라 초기 시제기와 후기 시제기는 연료 탱크 배치와 방탄 장비에서 차이가 있었다.4. 2. A7M2

미쓰비시 Ha-43 엔진(2,200 마력)을 탑재한 개량형으로, 최대 속도는 627km/h였다. 무장은 A7M1과 동일하게 13.2mm 3식 항공 기관총 2정과 20mm 99식 기관포 2정을 장착하거나, 20mm 99식 기관포 4정을 장착하는 안이 있었다. A7M2는 A7M 시리즈의 주력 생산 기종이 될 예정이었으며, A7M1 시제기 중 3대가 A7M2 사양으로 개조되었다.원래 A7M2는 A7M1의 엔진을 교체하여 개발되었지만, 공식적으로는 개발 중이던 렛푸 고고도형의 기초 데이터 수집을 위한 미쓰비시 자체 실험기 명목이었기에, 시덴카이의 생산에 집중하던 해군이 정식으로 채택할 가능성은 낮았다.

그러나 1944년 10월 초에 완성된 A7M2 시제 1호기는 시험 비행에서 최고 속도 624.1km/h, 상승고도 6000m까지 6분 5초라는 우수한 성능을 기록하며 해군의 요구 성능을 거의 만족시켰다. 이에 해군은 시험 및 심사를 위해 시제기 인수를 미쓰비시에 요청했고, 이후 영전과의 모의 공중전 시험에서 공중전 플랩 사용 시 영전을 능가하는 성능을 보인다고 평가받았다. 이 결과를 바탕으로 A7M2는 '렛푸'라는 이름으로 1945년 6월에 정식 채용되었다.

A7M2의 시험 비행을 담당했던 고후쿠다 이소무 소좌는 "항속력, 조종성, 공중전 능력, 방어력 등 균형 잡힌 우수기", "종전 당시 세계 각국의 일선기 중 최고 걸작기", "렛푸야말로 전세 만회, 구국의 걸작기"라고 높이 평가했다. 1945년 4월 22일 관민 합동 연구회에서도 그는 A7M2가 갑종 전투기와 을종 전투기 임무 모두에 뛰어나며, 특히 고고도 성능이 우수하고 조종이 용이하여 당시 미숙한 조종사가 많던 일본의 상황에 적합하므로 조속한 실전 투입이 필요하다고 주장했다.

하지만 A7M2의 양산은 순탄치 않았다. 1944년 12월부터 1945년 1월 사이 발생한 동남해 지진과 미카와 지진, 그리고 미군의 B-29 폭격기에 의한 나고야 대공습으로 인해 도카이 지역의 미쓰비시 공장들이 큰 피해를 입으면서 Ha-43 엔진의 대량 생산이 불가능해졌다. 생산 계획은 연간 120기 정도로 크게 축소되었다. 이후에도 계속되는 공습과 공장 시설을 지방으로 옮기는 과정(마쓰모토시에 미쓰비시 중공업 제1 제작소 개설 등 지방으로의 소개(疎開, 피난))에서 발생한 혼란으로 인해, 엔진과 기체 모두 아직 개량이 필요한 부분이 남아 있던 A7M2의 개수와 양산 준비는 더디게 진행되었다. 결국 종전까지 A7M1과 A7M2를 합쳐 시제기 7대(A7M1에서 개조된 3대 포함)가 완성되었고, 양산기는 단 1대만이 완성된 상태로 종전을 맞이했다.

종전 당시 각 기체의 상황은 다음과 같다.

- A7M2 2호기: 요코스카에서 미사와 기지로 공수 중 마쓰시마에서 불시착하여 크게 파손되었다.

- A7M2 3호기: 2호기 대체로 7월 19일 미사와 기지로 공수되었다.

- A7M1 4, 5, 6, 7호기 및 A7M2 1호기: 미쓰비시 중공업 스즈카 공장에서 7월 28일 공습으로 4호기를 제외하고 피탄되었다. 이 중 손상이 경미했던 6호기와 7호기는 수리 후 마쓰모토의 제1 제작소로 옮겨져 시험을 계속하려 했으나, 도착했을 때는 이미 종전이 임박한 시점이었다.

- 양산 1호기: 오에(大江) 공장에서 종전을 맞이했다.

4. 3. A7M3 (렛푸 성능 향상형)

A7M2의 성능 향상형으로 계획된 고고도 전투기이다. 엔진을 1단 3속 과급기가 장착된 하43-51(이륙 2130마력)으로 교체하고, 무장을 날개 내부에 99식 20 mm 2호 기관총 5형 6정(각 최대 200발 탑재 가능)으로 강화하여 고고도 성능을 높이는 것을 목표로 했다. 최대 속도는 642km/h에 달할 것으로 예상되었다.개발 초기에는 '가칭 렛푸 3속'이라는 이름으로 불렸으며, '렛푸 성능 향상형'이라는 명칭은 설계자인 호리코시 지로가 자신의 저서 "제로센"에서 사용한 데서 유래했다. 하지만 시제기 제작을 준비하던 중 태평양 전쟁이 종결되면서 계획 단계에 머물렀고, 실제 기체는 완성되지 못했다.

4. 4. A7M3-J (렛푸 개)

1943년 초, 일본 해군은 미국 B-29 중폭격기의 실전 투입이 임박했다고 판단하고 이에 대항할 고고도 전투기 개발에 착수했다. 신형기 개발에는 시간이 걸릴 것으로 예상되어, 기존에 개발 중이던 전투기를 개량하는 방안도 함께 추진되었다. 고고도 성능에 필수적인 배기 터빈 과급기와 강력한 무장을 탑재하기에 적합한 기체로 당시 개발 중이던 시제 열풍(A7M)이 선정되었고, 1944년 초부터 A7M1 시제기 완성 전에 설계를 기반으로 한 고고도 전투기 개발이 시작되었다.[1]이 고고도 전투기형은 '''A7M3-J 열풍 개'''(烈風改|렛푸카이일본어)로 명명되었다. 엔진은 배기 터빈 과급기가 부착된 하43-11루(미쓰비시 Ha-43 엔진)로 교체하고, 무장은 5식 30mm 고정 기총 6정(날개 4정, 동체 내 경사총 2정)으로 대폭 강화할 계획이었다. 목표 성능은 실용 상승 한도 고도 10300m, 최고 속도 347kn였다.[1] 이를 위해 조종석과 날개 주변, 주익 일부를 제외하고는 사실상 신규 설계에 가까운 대규모 개수가 필요했다.[1]

그러나 엔진 교체에 따른 마력 증대에 비해 장비 추가로 인한 중량 증가가 커서 계획된 성능을 달성할 수 있을지에 대한 우려가 제기되었다. 또한 도난카이 지진과 미군의 공습으로 인해 개발 작업이 지연되었다.[1] 결국 실물 크기 모형(목업)만 제작된 상태에서 시제 1호기를 완성하지 못하고 종전을 맞이했다.[1]

4. 5. 기타 파생형

5. 제원 (A7M2)

'''일반 특성'''

- 승무원: 1명

- 길이: 11.04m

- 날개 길이: 14m

- 높이: 4.28m

- 날개 면적: 30.86m2

- 익형: '''근부:''' MAC361 mod; '''팁:''' MAC361 mod[4]

- 자체 중량: 3226kg

- 최대 이륙 중량: 4720kg

- 엔진: 1 × 미쓰비시 MK9C (''통합'' :Ha-43) 18기통 공랭식 왕복 엔진, 2200 hp (이륙 시)

- * 고도별 출력:

- ** 1070hp at 1000m

- ** 1800hp at 6000m

- 프로펠러: 4엽 정속 금속 프로펠러

'''성능'''

- 최대 속도: 628 km/h (고도 6600m에서)

- 순항 속도: 417 km/h (고도 4000m에서)

- 항속 거리: 순항 시 2시간 30분 + 전투 시 30분

- 상승 한도: 10900m (사무라이에서 12000m)[5]

- 고도 도달 시간: 6000m까지 6분 7초

- 날개 하중: 152.9 kg/m²

- 출력/중량: 0.213hp/lb

'''무장'''

- 기관포: 4 × 20mm 99식 기관포 (탄약 각 200발)

- 폭탄: 2 × 250kg 폭탄 또는 2 × 350L 드롭 탱크

6. 렛푸에 대한 평가

렛푸는 태평양 전쟁 말기에 개발되어 실전에 투입될 기회를 얻지 못했지만, 당대 일본 전투기 중 뛰어난 성능과 잠재력을 지닌 기체로 평가받는다. 특히 개량형인 A7M2는 최고 속도, 상승력, 기동성 등 여러 면에서 기존 주력기였던 제로센을 능가하는 성능을 목표로 설계되었다.[1] 전후 일본의 항공 기술 발전 과정에서 렛푸의 설계 경험이 참고되었을 가능성이 있다.

6. 1. 전후 연합군의 평가

패전과 함께 다른 일본 기체와 마찬가지로 렛푸도 연합군으로부터 인계 명령이 내려졌다. 종전 당시 요코스카 항공대의 테스트 파일럿이었던 고후쿠다 타미는 연합군으로부터 렛푸 인계 명령을 받았으나 기체가 파괴되었다고 답변했고, 이후 호출되어 미군 소령 파일럿에게 렛푸의 상세 내용에 대해 질문을 받았다고 증언했다.미쓰비시 관계자 중에는 마쓰모토로 보내졌던 A7M1 시제기 1기를 수리하여 연합군에 인계했다고 회상하는 사람도 있다. 그러나 전후 미국에서 진행된 조사에서는 렛푸 실기가 발견되지 않았다. 한편, 종전 직후 양산 1호기는 나고야항 앞바다에 버려졌으나, 이후 그 자리에 방파제가 건설되어 현재는 확인이 불가능하다.

7. 렛푸의 대중문화 등장

렛푸는 여러 소설 작품에서도 등장하며 다양한 설정으로 그려졌다.

- '''우주전쟁 1945'''

- * 지구 통합군에 참가하는 일본 해군기로 등장한다. 미국에서 제공받은 프랫 & 휘트니 R-2800 엔진을 탑재하고 고정 무장으로 오식 30mm 기관총 2정을 갖춘 설정이다. 작중에서는 1945년 11월 1일에 화성인 본대의 지구 도착을 저지하기 위해 발동된 올림픽 작전에 투입되었다.

- '''라바울 열풍 공중전록'''

- * 카와마타 치아키 작. 본기의 조기 개발에 성공하여 1943년 초에는 배치가 시작되었다는 가상 전기이다. 만화화도 되었다.

- '''레드 선 블랙 크로스'''

- * 가공의 파생형 "A7M3-N 렛푸改"나, 터보프롭 엔진 탑재의 "A7M4 렛푸改II" 등이 등장한다. 엔진 성능 향상으로 실질적인 전투 폭격기가 되었으며, 새벽기라 항속거리가 짧은 제트 함상기를 대신하여 장거리 대지 공격 등에 사용된다.

7. 1. 만화

카이즈카 히로시가 그린 만화 열풍은 1973년 소년 챔피언에 연재된 작품으로, 미쓰비시 A7M 렛푸가 활약하는 가상 전기를 다루고 있다.7. 2. 게임

- '''Naval Creed Warships''': 항공모함 다이호, 시나노의 초기 장비로 등장한다.

- '''War Thunder''': 플레이어가 조종할 수 있는 기체로, 시제 렛푸와 렛푸 11형이 등장한다.

- '''벽람항로''': 게임 내 세력 중 하나인 중앵 소속 전투기로 렛푸 11형이 "렛푸"라는 이름으로 등장한다.

- '''칸코레''':

- * 함상기로 시제 렛푸 후기형, 렛푸 11형[37], 렛푸(601공)[38], 렛푸改(시제 함재형)[6], 렛푸改二[6], 렛푸改二戊형[6], 렛푸改二戊형(1항전/숙련)[6]이 등장한다.

- * 기지 항공대에 배치 가능한 국지 전투기로 렛푸改, 렛푸改(352공/숙련)[6]이 등장한다.

- * 2019년 요코하마 핫케이지마 시 파라다이스에서 열린 "「칸코레」진수부 즈이운 축제【후단 작전】봄의 "열풍" 축제 in 요코하마·핫케이섬 시파라다이스 정박지" 이벤트에서는 렛푸改의 실물 크기 모형이 전시되기도 했다.[39]

- '''강철의 포효 시리즈''': 함상기로 렛푸를 사용할 수 있다. 특히 '''강철의 포효 3 워쉽 커맨더'''에서는 설계 기체의 기본 모델로도 등장하며, 실제보다 무장이 강화된 모습으로 나온다.

참조

[1]

서적

Samurai

https://www.worldcat[...]

J. Vergara Editor

[2]

간행물

http://babel.hathitr[...]

USSBS

[3]

간행물

USSBS

[4]

웹사이트

The Incomplete Guide to Airfoil Usage

https://m-selig.ae.i[...]

2019-04-16

[5]

서적

Samurai

[6]

서적

零戦 ~設計者が語る傑作機の誕生~

학연M문고

[7]

문서

[8]

문서

[9]

서적

南方戦線の銀翼たち

그린아로 출판사

[10]

서적

一式陸上攻撃機

旧 世界の傑作機

[11]

서적

設計者の証言 下巻

酣燈社

[12]

문서

[13]

서적

設計者の証言 下巻

酣燈社

[14]

서적

零戦

학연M문고

[15]

문서

[16]

서적

零戦

학연M문고

[17]

서적

本土防空の勇者を目ざして

그린아로 출판사

[18]

서적

零戦 ~設計者が語る傑作機の誕生~

학연M문고

[19]

서적

飛行力学の実際(第5章 性能 5-3水平飛行)

日本航空技術協会

[20]

서적

零戦 ~設計者が語る傑作機の誕生~

학연M문고

[21]

서적

精密図面を読む【4】

酣燈社

[22]

서적

本土防空の勇者を目ざして

그린아로 출판사

[23]

서적

中島飛行機エンジン史

酣燈社

[24]

서적

光人社 軍用機メカシリーズ【4】

[25]

서적

みつびし航空エンジン物語

아테네서방

[26]

서적

零戦 ~設計者が語る傑作機の誕生~

학연M문고

[27]

서적

みつびし航空エンジン物語

아테네서방

[28]

문서

[29]

문서

[30]

서적

みつびし航空エンジン物語

아테네서방

[31]

문서

[32]

간행물

[33]

서적

零戦

학연M문고

[34]

서적

続・日本傑作機物語

酣燈社

[35]

서적

軍用機開発物語【1】

光人社NF文庫

[36]

뉴스

幻の戦闘機の設計図見つかる

http://www3.nhk.or.j[...]

日本放送協会

2013-03-26

[37]

문서

[38]

문서

[39]

뉴스

艦娘声優陣との“瑞雲”コールの応酬や、お絵かき、イルカ提督の演技に大喝采! "『艦これ』鎮守府第三次瑞雲祭り"艦娘スペシャルステージリポート!

https://www.famitsu.[...]

2024-04-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com