일본 제국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

일본 제국은 1889년 대일본제국 헌법에 의해 '대일본제국'으로 명명되었으며, 19세기 말부터 20세기 중반까지 존재했던 제국주의 국가이다. 메이지 유신을 통해 근대화를 추진하며 국력을 신장시켰고, 청일 전쟁, 러일 전쟁에서 승리하며 제국주의적 팽창을 시작했다. 이후 한국을 강제 병합하고, 제1차 세계 대전 참전, 만주사변, 중일 전쟁, 태평양 전쟁을 거치며 세력을 확장했으나, 제2차 세계 대전 패전 후 연합군에 의해 해체되었다. 일본 제국은 731 부대의 생체 실험, 난징 대학살, 일본군 '위안부' 문제, 징용 및 징병 등 수많은 전쟁 범죄를 저질렀으며, 한국, 중국, 동남아시아 등 아시아 각 지역을 침략하여 식민 통치를 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1947년 폐지 - 국민혁명군

국민혁명군은 1924년 중국 국민당이 군벌 종식과 중국 통일을 위해 창설한 군사 조직으로, 쑨원의 삼민주의를 이념으로 소련의 지원을 받아 조직되었고, 북벌을 통해 중국 통일에 기여했으나, 이후 국공내전을 거치며 중화민국 국군으로 개편되었다. - 1947년 폐지 - 루마니아 왕국

루마니아 왕국은 왈라키아 공국과 몰다비아 공국의 통합으로 성립된 루마니아 공국이 왕국으로 승격된 국가로, 제1차 세계 대전 이후 영토를 확장했으나 제2차 세계 대전을 거치며 격변기를 겪고, 전후 소련의 영향력 아래 군주제가 폐지되며 멸망했다. - 군사독재 - 수단

수단 공화국은 아프리카 북동부에 위치하며, "흑인들의 땅"을 의미하는 아랍어에서 유래되었으며, 고대 누비아 왕국을 포함한 다양한 역사를 거쳐 정치적 불안과 인권 문제에 직면해 있으며, 아랍어와 영어를 공용어로 사용한다. - 군사독재 - 대한민국 제5공화국

12·12 군사반란으로 권력을 잡은 전두환 신군부가 5·18 광주 민주화 운동의 폭력적 진압과 국보위 설치를 통해 수립한 군사정권인 대한민국 제5공화국은 7년 단임 대통령제를 골자로 하는 제8차 헌법 개정을 통해 공식 출범했으나, 권위주의적 요소 유지와 인권 침해 문제, 정치적 억압 등으로 몰락하여 노태우 취임과 함께 종식되었다. - 소련-일본 관계 - 일본의 항복

제2차 세계 대전에서 일본은 이오지마와 오키나와 함락, 본토 침공 위협, 경제 붕괴 직전 상황, 히로시마·나가사키 원폭 투하, 소련의 대일 참전 등으로 항복을 결정, 1945년 8월 15일 옥음방송을 통해 패전을 선포하고 9월 2일 항복 문서에 서명했다. - 소련-일본 관계 - 동북항일연군

동북항일연군은 1936년 중국 공산당의 지휘 아래 만주 지역 항일 무장 세력을 통합하여 창설되었으며, 만주와 한반도에서 일본 제국주의를 몰아내고 민족 독립을 쟁취하는 것을 목표로 활동하다가 일제의 탄압으로 소련으로 이동, 1945년 일본 패전 후 북한으로 귀환하여 권력을 장악했다.

2. 국호

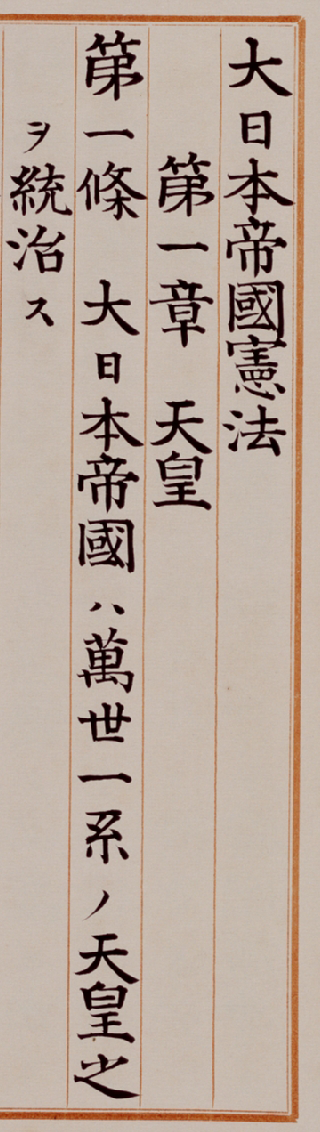

1889년 2월 11일에 발포된 일본 제국 헌법에서 "대일본제국"이라고 칭한 것에서 유래한다. 영어로는 ‘''The Empire of Japan''’(직역하면 ‘일본 제국’)을 사용했으며, 정부에서는 '''제국'''(, 皇國/帝国}}) 또는 '''황국'''({{구자체일본어, 皇国일본어)이라는 칭호를 사용하였다.

## 수립 배경

당초 일본 제국 정부는 국호에 연연하지 않고 '''일본'''(), '''일본국'''(), '''일본제국'''(), '''대일본국'''() 등으로 표기했지만, 1936년 일본 외무성은 외교 문서에 사용되는 국명 표기를 “'''대일본제국'''”으로 통일하였다.

제2차 세계 대전에서 패한 뒤에도 일본은 “대일본제국”이라는 호칭을 고집하였지만, 1946년 2월 13일 연합군 최고사령부가 일본 제국 헌법 개정 초안을 제시한 뒤부터 헌법 초안에서의 국명은 ‘'''일본국'''’(日本国일본어)이 되었다. 1947년 5월 3일에 시행된 일본국 헌법에서는 '주권 재민'을 명시했으므로 이후에는 일본 제국이 공식적으로 사라지게 되었다.

야마토 왕권 성립 후 한자 문화가 도입되면서 처음에는 중국과 조선 측의 명칭인 "왜"를 자국 표기로 사용하는 경우가 많았으나, 점차 자국을 "일본" 또는 "왜"를 "화"로 표기하는 경우가 늘어났고, 701년의 다보 율령에서는 일본이라는 국호가 사용되었다. "왜"나 "일본"에 "대(大)"를 붙이는 관습은 고대부터 국내용 칭호로 존재했지만, 대외 문서에서는 에도 시대 말기(막말)까지는 볼 수 없었다.

대외적인 국호에 "대(大)"를 붙이거나 "제국"을 사용하게 된 것은 모두 막말의 일이며, 1854년에 미국과 비준하고 개국을 시작으로 한 일미화친조약에서는, 서문에서 "제국일본"(영어로는 "Empire of Japan")이라는 국호가 처음 사용되었다.[98] 같은 해 영국과 비준한 일영화친조약에서는 조약의 정식 명칭으로 "일본국"으로 했지만,[99] 본문의 "일본대군"을 영어로는 "His Imperial Highness the Emperor of Japan"으로 표기했고,[100] 일본 측 약문(개요)에서는 에도 막부를 "'''대일본제국''' 정부"로 표기했다.[101]

1858년 7월 29일 미국과 조인한 일미수호통상조약에서는 본문에 "제국대일본"이라는 국호가 사용되었고,[102] 1860년 일미수호통상조약을 비준한 조약 교환 증서[106]에서 일본 측을 "대일본제국 대군의 전권"이라고 기록했다. 에도 막부는 개국 후 "대일본제국"이라는 국호를 사용하기 시작했지만, 국호 표기는 조약에 따라 제각각이었다.[107]

메이지 천황은 1868년 1월 3일 왕정복고를 선포했다. 1871년에 주조된 국새에는 "대일본국새"라고 새겨져 있었고, 1874년의 개주조에서도 인문은 변경되지 않고 오늘날까지 사용되고 있다. 1873년 6월 30일에 일본에 있는 네덜란드 공사로부터 온 서한 번역문에서 "대일본제국 천황 폐하께 축사를 진술함"이라고 기재되었고,[108] 1889년 2월 11일에는 대일본제국헌법이 반포되었고, 1890년 11월 29일, 이 헌법이 시행됨에 따라 '''대일본제국'''이라는 국호를 칭했다.

1946년 2월 8일 연합국군 최고사령관 총사령부 (GHQ/SCAP)에 제출한 헌법 개정 요강에서는 국명을 "대일본제국"이라고 기재했지만, 2월 13일, GHQ/SCAP 초안의 가역 이후로는 국명이 일본국으로 기재되게 되었고, 1947년 5월 3일에 시행된 일본국헌법에 의해 일본은 헌법상 "일본국"이라는 명칭을 사용하게 되었다.[115]

통칭으로는 제국이라고 불렀으며, 황국이라고도 칭했다. 일본해 해전에서의 "황국노흥폐차노일전니재리(황국의 흥폐 이 한 전투에 달려 있다)"가 유명하다. 일본이나 일본국은 통칭으로서 뿐만 아니라 공문서에도 사용되었다.

3. 역사

1833년부터 1839년까지 이어진 덴포의 기근을 거치면서 신뢰를 잃은 막부는 조슈번, 사쓰마 등지 출신의 하급 무사들이 개혁을 추진하면서 조금씩 흔들리기 시작했다. 같은 시기 중국으로의 진출을 위해 태평양의 중간 기착지를 필요로 했던 미국은 1853년 매슈 페리 동인도 함대 사령관을 제독으로 일본에 파견해 개방을 강요하였다. 결국 1854년 '미일 화친 조약'을 체결한 것을 시작으로 막부는 쇄국 체제를 풀고 문호를 개방하게 되었다.

200년 동안 에도 시대 쇼군들 치하에서 지속된 쇄국 정책(鎖國, *sakoku*)은 가나가와 조약에 의해 무력으로 개항됨으로써 종식되었다. 이후 몇 년 동안 외국과의 무역과 교류가 증가했고, 에도 막부와 서구 열강 사이에 통상 조약이 체결되었다. 이러한 불평등 조약의 굴욕적인 조항들 때문에 막부는 국내의 적대감에 직면하게 되었고, 이는 "숭경배척(尊王攘夷, *sonnō jōi*)"이라는 급진적인 배외주의 운동으로 나타났다.

결국 이에 대한 조슈와 사쓰마를 비롯한 여러 번들의 막부에 대한 공격으로 인하여 막부의 권위가 붕괴하기 시작하였고, 이후 사쓰마의 사이고 다카모리, 오쿠보 도시미치 등 하급 무사들은 최종적으로 막부 자체를 없앨 것을 주장하며 '도바쿠'(討幕,토막) 운동을 전개하였다. 1866년에는 도사 출신의 사카모토 료마의 중재로 사쓰마와 조슈 간의 비밀 군사 동맹이 성립하고, 막부에 우호적인 고메이 천황의 뒤를 이어 도바쿠 세력에 의해 메이지 천황이 즉위하면서 막부를 크게 압박하자 결국 1867년 10월 마지막 쇼군 도쿠가와 요시노부는 모든 권력을 일본 천황에게 되돌리게 되며, 메이지 일왕은 같은 해 12월 9일 '친정'(親政)을 선포한다.

1863년 3월, 천황은 "척양명령"을 발표했다. 막부는 이 명령을 집행할 의도가 없었지만, 그럼에도 불구하고 막부 자체와 일본에 있는 외국인들에 대한 공격을 자극했다. 1862년 발생한 나마무기 사건에서 영국인 찰스 레녹스 리차드슨(Charles Lennox Richardson)이 사쓰마 번(*Satsuma Province*)의 사무라이들에 의해 살해되었다. 영국은 배상을 요구했지만 거부당했다. 영국은 배상을 받으려고 시도하는 과정에서 가고시마(*Kagoshima*) 근처 해안 포대에서 사격을 받았다. 영국은 1863년 가고시마 공격으로 응수했다. 에도 막부는 리차드슨의 죽음에 대한 배상금을 지불하기로 합의했다. 시모노세키(*Shimonoseki*)에서 외국 선박에 대한 포격과 외국 재산에 대한 공격은 1864년 다국적 군대의 시모노세키 공격으로 이어졌다. 사쓰마-장주 동맹(*Satchō Alliance*)은 1866년 에도 막부를 전복하기 위한 노력을 결합하기 위해 수립되었다. 1867년 초, 고메이 천황(Emperor Kōmei)이 천연두로 사망하고 그의 아들인 메이지 천황(Emperor Meiji, 睦仁親王(Mutsuhito))이 계승했다.

1867년 11월 9일, 도쿠가와 요시노부(Tokugawa Yoshinobu)는 자신의 직위를 사임하고 권력을 천황에게 이양하여 "황실의 명령을 수행하는 도구가 되겠다"고 합의함으로써 에도 막부의 종말을 가져왔다. 그러나 요시노부의 사임은 최고위급 정부에 명목상의 공백을 만들었을 뿐, 그의 국가 기구는 계속 존재했다.[21] 게다가 막부 정부, 특히 도쿠가와 가문은 진화하는 정치 질서에서 중요한 세력으로 남아 있었고 많은 행정 권한을 유지했다.[21] 사쓰마와 장주 출신 강경파는 이러한 전망을 참을 수 없었다.

1868년 1월 3일, 사쓰마-장주 연합군이 교토 고쇼(*Kyoto Imperial Palace*)를 점령하고 다음 날 15세의 메이지 천황은 자신의 권력 회복을 선포했다. 황실 자문회의 대다수는 궁정의 직접 통치 선언에 만족하고 도쿠가와와의 지속적인 협력을 지지하는 경향이 있었지만, 사쓰마 번의 지도자인 사이고 다카모리(Saigō Takamori)는 자문회를 위협하여 쇼군의 칭호를 폐지하고 요시노부의 토지를 몰수하도록 명령했다.

1868년 1월 17일, 요시노부는 "복고의 선포에 구애받지 않겠다"고 선언하고 궁정에 선포를 철회할 것을 촉구했다. 1월 24일, 요시노부는 사쓰마와 장주군이 점령한 교토를 공격할 준비를 하기로 결정했다. 이 결정은 에도에서 도쿠가와의 주요 거주지인 에도 성(*Edo Castle*)의 외곽이 불타는 것을 시작으로 일련의 방화가 발생한 것을 알게 된 데 따른 것이었다.

## 메이지 유신

1868년 메이지 천황은 왕정 복고를 표방하며 왕권 선양을 위한 혁신을 추진했다.[140] 교토 조정의 천황을 정점으로 하는 구케(公家)와 제후(諸侯), 하급 무사들이 중심이 되어 구 바쿠후 세력을 타도하고,1868년 7월 에도를 도쿄로 개칭했다.[140] 이듬해에는 교토의 고쇼에서 도쿄의 고쿄로 천도(遷都)했으며, 메이지 천황 대에는 일세일원제가 채택되어 모든 체제가 일신되고 중앙집권제가 강화되었다.[141]

정부는 부국강병책에 따라 식산흥업 정책을 추진하여 군대·경찰을 비롯한 전신·철도·각종 공장 등 관영사업을 시작했다.[140] 기도 다카요시와 오쿠보 도시미치 등의 주도로 사쓰마, 조슈, 도사, 히젠 등 서남 웅번 세력들이 우선 판적봉환을 단행하였고, 1869년 6월에는 전국의 번들이 판적을 봉환하게 되었다.[141] 1871년에는 폐번치현을 단행하여 행정 구역을 부현제(府県制|부켄세이일본어)로 바꾸고 부지사와 현령(県領)은 중앙에서 임명해 파견하도록 하였다.[141]

이어서 형식적으로나마 신분제를 철폐하여 높은 왕족(상경), 다이묘, 사무라이 계층은 귀족층으로 통일되고, 그 이하 사농공상 순의 신분층은 평민(平民|헤이민일본어)으로 삼는다고 발표하여 불완전한 사민평등(四民平等|시민뵤도일본어) 조치를 단행하였다.[141][142] 1877년의 서남전쟁을 최후로 종래의 불평 사족(不平士族)들의 반란을 종식시켰다.[140]

1871년, 메이지 정부는 ''셈민 하이시레이''(賤民廃止令 ''비천한 계급 폐지령'')라는 칙령을 발표하여 부라쿠민에게 법적 평등을 부여했다.[141] 그러나 사회적 차별은 계속되었고, 전 부라쿠민 공동체는 빈민가로 변하는 결과를 초래했다.

메이지 시대 동안 사회적 긴장은 계속해서 고조되어 종교적 관행과 제도에 영향을 미쳤다. 신토와 불교 사이의 전통적인 혼합 신앙은 종식되었고, 불교 승려들은 제도를 유지하는 데 어려움을 겪었다. 에도 시대 말기에는 샤머니즘과 신토의 영향을 받은 새로운 종교 운동이 나타났다.

오기마치 천황은 1565년과 1568년에 가톨릭교를 금지하는 칙령을 발표했지만, 별 효과가 없었다. 도요토미 히데요시와 도쿠가와 막부 치하에서 가톨릭은 탄압받았고, 많은 신자들이 지하로 숨어들었다. 1871년 종교의 자유가 도입되면서 모든 기독교 공동체가 법적 존재와 설교할 권리를 얻었다.

1868년 4월 7일, 칙유(칙서오약)이 공표되어 일본 근대화의 법적 기반을 마련하였다.[23] 1871년 이와쿠라 사절단이 파견되어 불평등 조약 재협상을 시도하고, 서구 시스템에 대한 관찰을 통해 일본 근대화에 대한 영감을 얻었다. 일본은 1875년 러시아와 영토 획정 조약을 체결했다.[24]

일본 정부는 서구 국가들에 관찰자를 파견하고, "외국 고문"들에게 급여를 지불하여 국민을 교육하도록 했다. 후쿠자와 유키치와 같은 작가들은 일본의 서구화에 대한 지지를 얻는 데 영향력을 행사했다. 메이지 유신 시대에는 군사력과 경제력이 강조되었고, 일본 제국은 약 25년 만에 비서구권 유일의 세계 강국이자 동아시아의 주요 세력이 되었다.

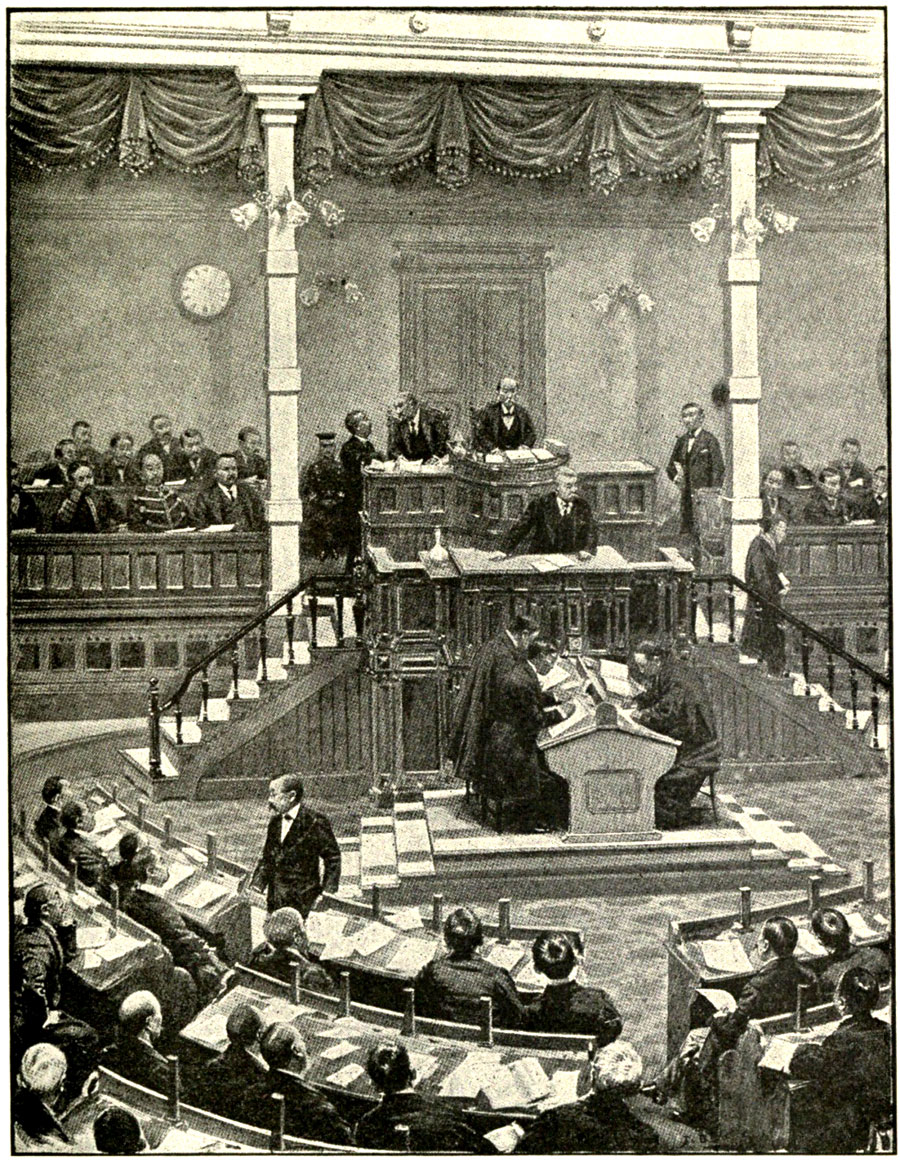

1889년 일본제국헌법이 제정되면서 일본 제국은 법적으로(de jure) 건립되었다. 이 헌법은 제국의 정치 구조를 공식화하고 황제에게 많은 책임과 권한을 부여했다. 1890년에는 제국 의회(National Diet)가 설립되어 일본 중의원과 일본 귀족원으로 구성되었다.

일본 경제는 급속한 산업화, 자본주의 경제의 발전,[43] 그리고 많은 봉건 시대 노동자들의 임금 노동으로의 전환을 특징으로 한다. 1871년의 신화폐법은 지역 통화를 폐지하고 엔을 새로운 십진법 화폐로 확립했다.[48][49]

## 자유민권운동과 국회 개설

1874년 이타가키 다이스케 등이 애국공당을 결성해 민선 의원 설립 건백서를 제출한 것을 계기로 전국적으로 자유 민권 운동이 일어났다. 서양 문물 유입과 함께 전래된 민주주의 정치 방식에 대한 긍정적인 여론 확산과, 너무 강력한 중앙 정부에 의해 자치권마저 부정당한 전통적인 향촌 사회의 반발심도 자유 민권 운동에 영향을 주었다.[141] 1878년 정부는 삼신법(304/三神法}})을 제정해 부분적으로 지방제를 개편하여 이들의 반발심을 잠시 무마시키고자 하였다. 그러나 같은 해 오쿠보 도시미치, 사이고 다카모리 등의 정부 요직자들이 사망함으로써 정치권의 중심이 공백에 빠지자,[141]

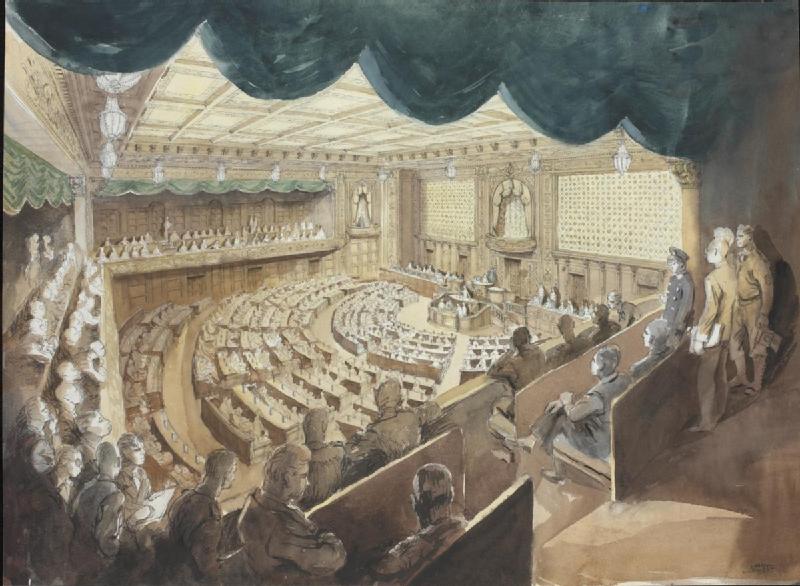

일본 헌법 제정 구상은 메이지 정부 초기부터 정부 안팎에서 뜨거운 논쟁거리였다. 보수적인 메이지 올리고파들은 민주주의나 공화제와 비슷한 것을 의심과 불안감으로 바라보았고 점진적인 접근 방식을 선호했다. 막부 폐지 이후 변화와 근대화의 필요성을 헌법은 인정했다. 1889년 일본제국헌법 서명 이후 일본 제국은 법적으로 건립되었다. 이 헌법은 제국의 정치 구조의 상당 부분을 공식화했고 황제에게 많은 책임과 권한을 부여했다. 예를 들어 황제는 육군과 해군의 최고 사령관이었고,[42] 전쟁 선포, 평화 체결, 조약 체결, 귀족 작위, 훈장 수여 등의 권한을 가졌다. 1890년에는 메이지 헌법에 따라 제국 의회(National Diet)가 설립되었으며, 일본 중의원과 일본 귀족원으로 구성되었다. 제국 의회는 1947년까지 존속했다.[7] 1890년에 의회 개설에 의해 천황제의 지배체제가 완성되었다.[140]

## 제국주의화와 조선 침략

일본은 국회 개설과 공업 발흥으로 경제적 발전을 이루었고, 한국과 중국에 대한 정치·경제적 침투를 통해 제국주의를 형성해 나갔다.[143] 청일 전쟁에서 승리하여 타이완을 점령하고, 배상금을 바탕으로 금본위제를 수립하여 자본주의 경제체제를 정비하였다.[140] 또한, 조선에 대한 영향력을 확보했지만, 조선의 민족 저항과 러시아의 진출 시도로 인해 어려움을 겪었다.[144] 1895년에는 미우라 고로 공사가 경복궁에 침입하여 명성황후를 시해하고 흥선대원군을 집권시키는 을미사변을 일으켰다.[145] 그러나 을미의병과 고종의 아관파천으로 일본은 조선에서의 입지를 상실하고 국제적인 비난을 받았다.[145]

아관파천 이후 러시아는 만주에서 병력을 증강하며 한반도 침투를 강화했다. 일본은 러시아와 교섭했지만 타협하지 못하고 1904년 러일 전쟁을 일으켰다.[146] 영국과 미국의 지지, 그리고 쓰시마 해전에서의 승리로 러시아를 축출하고 한국에 대한 지배권을 확고히 했다.[146] 영국, 미국과의 밀약으로 조선 지배를 인정받은 일본은 대한제국과 을사늑약을 체결하여 외교권을 박탈하고 통감부를 설치했다.[147] 1907년에는 고종을 강제 퇴위시키고 한일신협약을 체결하여 내정권을 박탈하고 군대를 해산시켰다.[147] 1910년에는 통감부를 '총독부'로 바꾸고 데라우치 마사타케를 초대 총독으로 임명하였다.

청일 전쟁은 조선에 대한 지배력 문제를 둘러싸고 1894년부터 1895년까지 벌어졌다. 일본은 강화도 조약을 통해 조선을 개방시켰고, 이는 중국의 종주권을 종식시키려는 의지를 담고 있었다. 동학농민운동 진압을 위해 청나라가 군대를 파병하자 일본도 군대를 파병했다. 일본은 청나라와 조선 정부의 협력 제안을 거부하고, 경복궁을 점령하여 친일 정부를 수립했다. 이후 일본은 요동반도에서 청나라 군대를 격파하고, 압록강 해전에서 청나라 해군을 거의 전멸시켰다. 시모노세키 조약으로 타이완 섬이 일본에 할양되었다. 삼국간섭으로 일본은 요동반도에서 철수했고, 러시아는 뤼순 요새를 건설했다.

1900년 일본은 의화단 사건에 대응하여 결성된 국제 군사 연합에 참여하여 가장 많은 병력을 제공했다. 일본군은 텐진 공략에 참여했고, 베이징의 외국 공사관 포위 해제에 기여했다. 이후 일본과 서구 국가들은 의화단의 협정을 체결하여 중국 영토에 군대를 주둔시키는 것을 허용했다.

러일 전쟁은 1904년부터 1905년까지 한국과 만주 지배권을 둘러싸고 벌어졌다. 일본은 아르투르 항 기습 공격과 황해 해전, 쓰시마 해전에서의 승리로 러시아를 제압했다. 포츠머스 조약으로 일본은 사할린섬 일부와 만주 내 광산 채굴권을 획득하고, 1910년 한일 병합 조약으로 한국을 병합하는 길을 열었다.

19세기 후반, 일본은 군함 외교를 통해 1876년 강화도 조약을 체결하여 조선을 개방시켰다. 대한제국은 1905년 을사늑약으로 일본의 보호국이 되었고, 1910년 한일 병합 조약으로 일본에 병합되었다. 한국에서는 이 시기를 "일제강점기" 등으로 부르며, 일본에서는 "일본 통치 시대의 조선"이라는 표현이 사용된다. 한반도는 1945년 일본의 항복까지 일본 제국의 일부였다. 1905년과 1910년 조약은 1965년 "무효"로 선언되었다.

## 다이쇼 시대와 쇼와 초기

1911년 제2차 사이온지 내각은 긴축 정책을 추진하였으나, 육군의 증설 요구에 부딪혀 사직하였다. 뒤이은 제3차 가쓰라 내각은 천황을 앞세워 의회를 경시한다는 비난을 받았고, 미노베 다쓰키치, 이누카이 쓰요시, 오자키 유키오 등이 주도한 '''호헌 운동'''(고켄운도/護憲運動일본어)으로 인해 50일 만에 퇴진하는 다이쇼 정변이 발생하였다.

1914년 제1차 세계 대전이 발발하자 일본은 영일 동맹을 명분으로 연합국 측에 가담하여 참전했다.[148] 독일에 선전포고하고, 중국 산둥반도의 교주만과 독일령 남양군도를 점령하였다.[148] 일본은 이 지역의 이권을 할양받는 조건으로 지중해에 소규모 함대만 파견하는 등 소극적인 태도를 보였다. 이후 만주와 산둥반도 등에 대한 일본의 이권을 반영구화하는 등의 내용을 담은 21개조 요구를 중국에 요구하였으나, 5·4 운동과 같은 격렬한 반발로 인해 실패하였다. 러시아 내전 중에는 러시아 백군을 지원하여 7만 2천여 명의 병력을 시베리아에 파견하였으나 패배하였다.[148]

제1차 세계 대전 중 일본의 자본주의는 비약적으로 발전하여 미국, 영국에 이은 강국으로 부상하였고, 베르사유 조약에서 대전 중 획득한 이권이 인정되었다.[148] 그러나 유럽 국가들의 생산력 회복으로 인한 수출 축소와 1923년 간토 대지진으로 인해 불황이 찾아왔다. 1929년 세계 대공황으로 불황이 심화되자, 극우 보수 세력과 청년 장교층은 암살 및 쿠데타를 일으켰고, 민간 의회 정부는 전복되었다.[140] 1931년 관동군은 만주사변을 일으켜 만주 전역을 점령하고 만주국을 건국하였다.

1932년 5·15 사건으로 이누카이 쓰요시 총리가 암살되고 군인 출신 사이토 마코토가 수상이 되면서 군부가 본격적으로 정치에 개입하기 시작했다. 국제 연맹을 탈퇴하고 고립 외교를 선택한 일본은, 1937년 중일전쟁을 일으켰으며, 1941년 진주만 공격으로 태평양 전쟁을 개시하였다.

히로히토는 1926년 아버지 다이쇼 천황의 서거 후 쇼와 시대를 시작하였다.

## 군국주의와 중일 전쟁, 그리고 태평양 전쟁

사이토 마코토 내각 이후에도 육군 내 여러 계파의 도전은 계속되었고, 1936년 2월 26일 청년 장교들이 내대신, 대장대신 등을 암살한 2·26 사건이 발생하였다.[140] 이 사건을 계기로 일본에서 군부의 영향력은 막강해져 히로타 고키 내각 때 군부대신의 현역제가 부활, 사실상 군부가 내각을 좌우하게 되었다.[140] 1936년에는 독일과의 군사 동맹을 체결했다.[140]

히로타 고키 내각은 화베이 지역을 장악하기 위해 1937년 7월 루거우차오 사건을 일으켜 중화민국을 선전포고 없이 공격, 중일 전쟁을 일으켰다.[140] 처음에 고노에 후미마로 내각은 전쟁의 범위를 확대시키지 않고자 하였지만 곧 전쟁은 화중 지역으로 확대되었고, 12월 중화민국의 수도 난징을 점령하여 난징과 그 주변에서 무차별 학살을 자행하였다. 국내에서는 전시 체제의 장기화에 대비하여 1938년에 국가총동원법을 제정, 일본 열도 내 뿐만이 아니라 한반도 식민지에서의 군부의 경제적 수탈에 기여하였다.

1939년에 나치 독일이 이탈리아 왕국, 일본과 추축 동맹을 체결하고, 폴란드를 공격하여, 제2차 세계 대전이 발발하였다. 처음에 일본은 유럽의 전쟁에 간섭하지 않겠다는 입장을 표방하였으나, 프랑스·네덜란드가 나치 독일에게 점령당하던 1940년에 독일·이탈리아·일본은 군사동맹을 맺고,[140] 1940년에는 프랑스와 네덜란드가 가지고 있던 동남아시아의 식민지들을 빼앗기로 하는 남진 정책을 취하기로 결정하였다. 미국·영국·중화민국·네덜란드 등 4개국은 이에 대하여 이른바 ABCD 포위망을 형성하여 석유 등 중요한 전쟁물자에 대해 수출을 금지하여 일본을 경제적으로 압박하기로 결의하였다. 일본은 처음에 미국과의 원만한 교섭을 통하여 이를 해결코자 하였으나 협상이 제대로 진전되지 못하자 고노에 후미마로의 제2차 내각은 퇴진하고 대신 통제파의 도조 히데키 내각이 조직되어 1941년엔 일·소 중립조약을 체결하고,[140] 1941년 12월 1일 개전을 결의하고 같은 해 12월 8일 미국 해군이 주둔하던 하와이 진주만을 급습하고 미국과 영국 등 연합군에 선전포고하여 태평양 전쟁을 시작하였다.

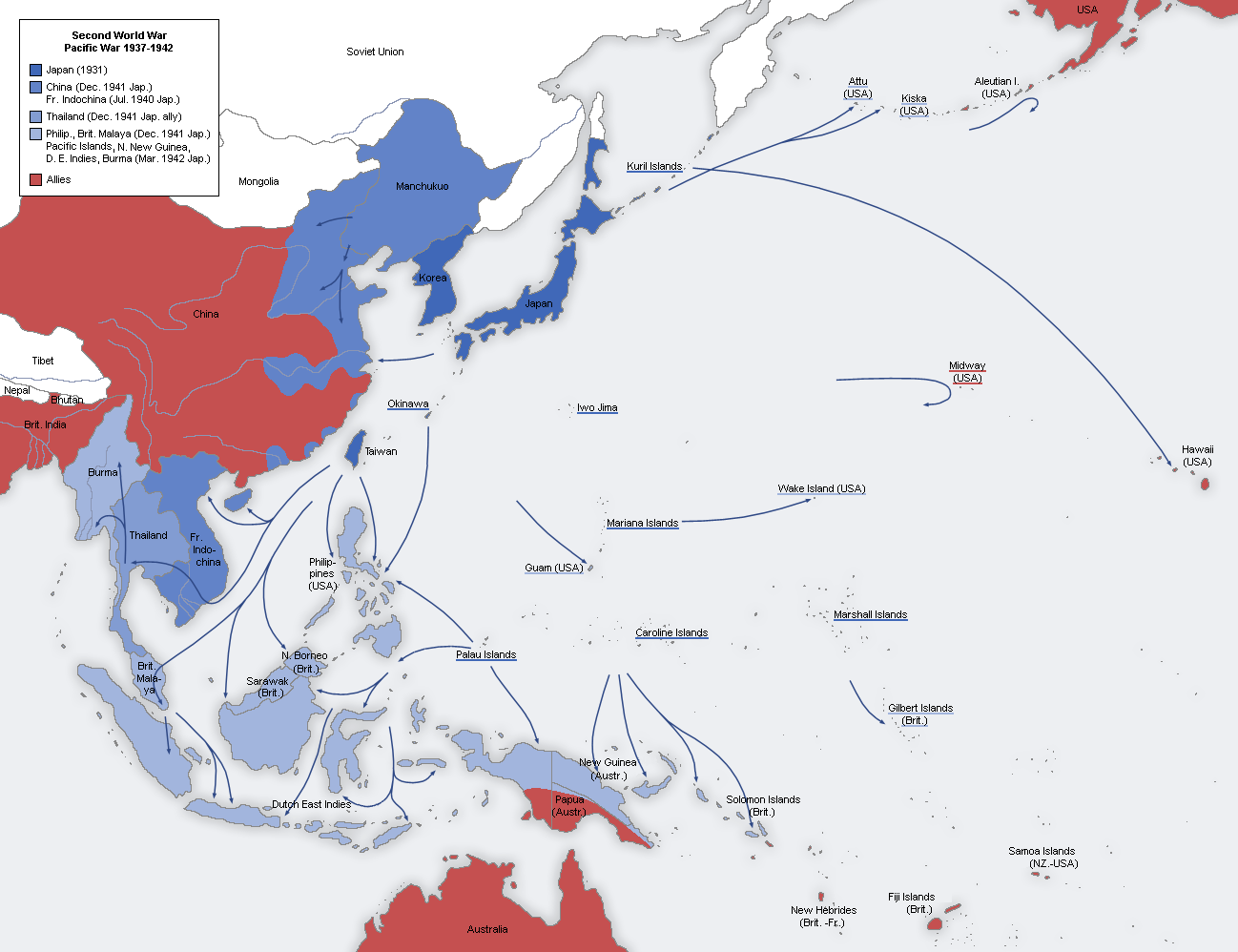

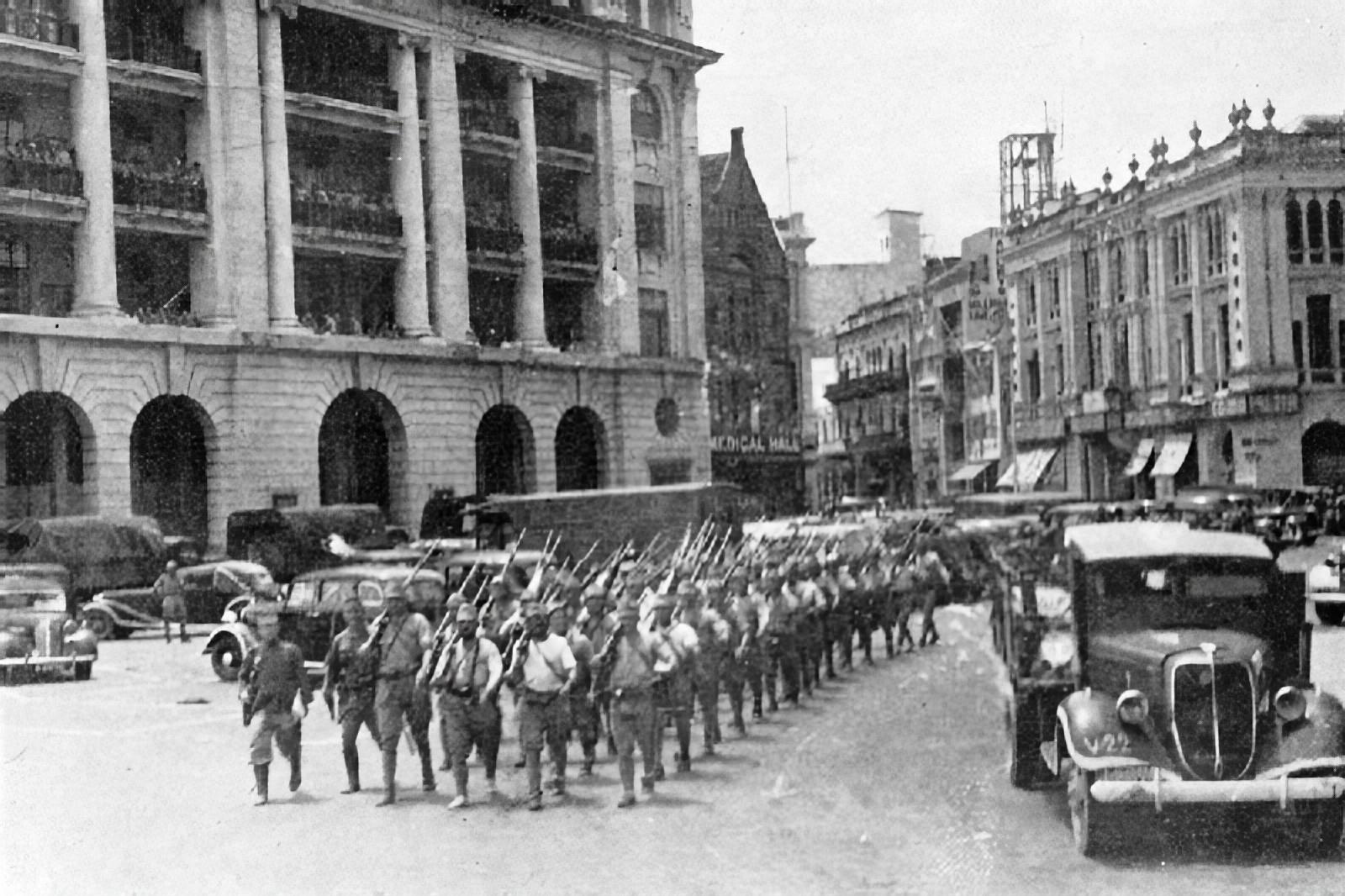

1941년 11월 5일, 야마모토 이소로쿠(山本五十六)는 연합 함대에 "극비 작전 명령 제1호"를 발령하여 일본 제국이 대동아시아에서 영국과 미국을 몰아내고 중국 문제를 해결해야 한다는 입장을 명시하였다.[72] 미국의 원유 금수 조치와 국내 매장량 감소에 직면한 일본 정부는 진주만 공습을 실행하여, 미국 전함 함대에 큰 피해를 입혔다. 일본은 방어선을 유지하고 영국과 미국의 공격을 격퇴하여 연합군이 일본이 획득한 영토를 유지하는 것을 전제로 평화협상을 고려하도록 할 수 있다고 믿었다.[76] 진주만 공격 이후 일본은 동남아시아의 연합군을 공격하는 공세를 시작하여, 영국령 홍콩, 영국령 말레이아, 필리핀을 동시에 공격했다. 말레이 작전에서 일본군은 말레이 반도를 신속하게 진격하여 연합군을 싱가포르로 후퇴하게 만들었다. 필리핀에서는 일본군이 미-필리핀 연합군을 바탄 반도로 밀어붙였다. 1942년 2월 15일, 싱가포르가 함락되어 약 8만 명의 오스트레일리아, 영국, 인도군이 포로로 잡혔다. 그 후 일본군은 보르네오, 자와 중부, 말랑, 세부, 수마트라, 네덜란드령 동인도의 네덜란드령 뉴기니의 주요 석유 생산 지역을 장악하고 네덜란드군을 패퇴시켰다.[73]

1942년 4월, 일본은 돌릿틀 공습으로 최초의 폭격을 받았다. 같은 달, 바탄 사망 행군이 실시되어 5,650명에서 18,000명의 필리핀인이 사망했다.[75] 1942년 5월, 산호해 해전에서 연합군을 결정적으로 패배시키지 못한 것은 일본에게 전략적

3. 1. 수립 배경

1833년부터 1839년까지 이어진 덴포의 기근을 거치면서 신뢰를 잃은 막부는 조슈, 사쓰마 등지 출신의 하급 무사들이 개혁을 추진하면서 조금씩 흔들리기 시작했다. 같은 시기 중국으로의 진출을 위해 태평양의 중간 기착지를 필요로 했던 미국은 1853년 매슈 페리 동인도 함대 사령관을 제독으로 일본에 파견해 개방을 강요하였다. 결국 1854년 '미일 화친 조약'을 체결한 것을 시작으로 막부는 쇄국 체제를 풀고 문호를 개방하게 되었다.

200년 동안 에도 시대 쇼군들 치하에서 지속된 쇄국 정책(鎖國, *sakoku*)은 가나가와 조약에 의해 무력으로 개항됨으로써 종식되었다. 이후 몇 년 동안 외국과의 무역과 교류가 증가했고, 에도 막부와 서구 열강 사이에 통상 조약이 체결되었다. 이러한 불평등 조약의 굴욕적인 조항들 때문에 막부는 국내의 적대감에 직면하게 되었고, 이는 "숭경배척(尊王攘夷, *sonnō jōi*)"이라는 급진적인 배외주의 운동으로 나타났다.

결국 이에 대한 조슈와 사쓰마를 비롯한 여러 번들의 막부에 대한 공격으로 인하여 막부의 권위가 붕괴하기 시작하였고, 이후 사쓰마의 사이고 다카모리, 오쿠보 도시미치 등 하급 무사들은 최종적으로 막부 자체를 없앨 것을 주장하며 '도바쿠'(討幕,토막) 운동을 전개하였다. 1866년에는 도사 출신의 사카모토 료마의 중재로 사쓰마와 조슈 간의 비밀 군사 동맹이 성립하고, 막부에 우호적인 고메이 천황의 뒤를 이어 도바쿠 세력에 의해 메이지 천황이 즉위하면서 막부를 크게 압박하자 결국 1867년 10월 마지막 쇼군 도쿠가와 요시노부는 모든 권력을 일본 천황에게 되돌리게 되며, 메이지 일왕은 같은 해 12월 9일 '친정'(親政)을 선포한다.

1863년 3월, 천황은 "척양명령"을 발표했다. 막부는 이 명령을 집행할 의도가 없었지만, 그럼에도 불구하고 막부 자체와 일본에 있는 외국인들에 대한 공격을 자극했다. 1862년 발생한 나마무기 사건에서 영국인 찰스 레녹스 리차드슨(Charles Lennox Richardson)이 사쓰마 번(*Satsuma Province*)의 사무라이들에 의해 살해되었다. 영국은 배상을 요구했지만 거부당했다. 영국은 배상을 받으려고 시도하는 과정에서 가고시마(*Kagoshima*) 근처 해안 포대에서 사격을 받았다. 영국은 1863년 가고시마 공격으로 응수했다. 에도 막부는 리차드슨의 죽음에 대한 배상금을 지불하기로 합의했다. 시모노세키(*Shimonoseki*)에서 외국 선박에 대한 포격과 외국 재산에 대한 공격은 1864년 다국적 군대의 시모노세키 공격으로 이어졌다. 사쓰마-장주 동맹(*Satchō Alliance*)은 1866년 에도 막부를 전복하기 위한 노력을 결합하기 위해 수립되었다. 1867년 초, 고메이 천황(Emperor Kōmei)이 천연두로 사망하고 그의 아들인 메이지 천황(Emperor Meiji, 睦仁親王(Mutsuhito))이 계승했다.

1867년 11월 9일, 도쿠가와 요시노부(Tokugawa Yoshinobu)는 자신의 직위를 사임하고 권력을 천황에게 이양하여 "황실의 명령을 수행하는 도구가 되겠다"고 합의함으로써 에도 막부의 종말을 가져왔다. 그러나 요시노부의 사임은 최고위급 정부에 명목상의 공백을 만들었을 뿐, 그의 국가 기구는 계속 존재했다.[21] 게다가 막부 정부, 특히 도쿠가와 가문은 진화하는 정치 질서에서 중요한 세력으로 남아 있었고 많은 행정 권한을 유지했다.[21] 사쓰마와 장주 출신 강경파는 이러한 전망을 참을 수 없었다.

1868년 1월 3일, 사쓰마-장주 연합군이 교토 고쇼(*Kyoto Imperial Palace*)를 점령하고 다음 날 15세의 메이지 천황은 자신의 권력 회복을 선포했다. 황실 자문회의 대다수는 궁정의 직접 통치 선언에 만족하고 도쿠가와와의 지속적인 협력을 지지하는 경향이 있었지만, 사쓰마 번의 지도자인 사이고 다카모리(Saigō Takamori)는 자문회를 위협하여 쇼군의 칭호를 폐지하고 요시노부의 토지를 몰수하도록 명령했다.

1868년 1월 17일, 요시노부는 "복고의 선포에 구애받지 않겠다"고 선언하고 궁정에 선포를 철회할 것을 촉구했다. 1월 24일, 요시노부는 사쓰마와 장주군이 점령한 교토를 공격할 준비를 하기로 결정했다. 이 결정은 에도에서 도쿠가와의 주요 거주지인 에도 성(*Edo Castle*)의 외곽이 불타는 것을 시작으로 일련의 방화가 발생한 것을 알게 된 데 따른 것이었다.

3. 2. 메이지 유신

1868년 메이지 천황은 왕정 복고를 표방하며 왕권 선양을 위한 혁신을 추진했다.[140] 교토 조정의 천황을 정점으로 하는 구케(公家)와 제후(諸侯), 하급 무사들이 중심이 되어 구 바쿠후 세력을 타도하고,1868년 7월 에도를 도쿄로 개칭했다.[140] 이듬해에는 교토의 고쇼에서 도쿄의 고쿄로 천도(遷都)했으며, 메이지 천황 대에는 일세일원제가 채택되어 모든 체제가 일신되고 중앙집권제가 강화되었다.[141]

정부는 부국강병책에 따라 식산흥업 정책을 추진하여 군대·경찰을 비롯한 전신·철도·각종 공장 등 관영사업을 시작했다.[140] 기도 다카요시와 오쿠보 도시미치 등의 주도로 사쓰마, 조슈, 도사, 히젠 등 서남 웅번 세력들이 우선 판적봉환을 단행하였고, 1869년 6월에는 전국의 번들이 판적을 봉환하게 되었다.[141] 1871년에는 폐번치현을 단행하여 행정 구역을 부현제(府県制|부켄세이일본어)로 바꾸고 부지사와 현령(県領)은 중앙에서 임명해 파견하도록 하였다.[141]

이어서 형식적으로나마 신분제를 철폐하여 높은 왕족(상경), 다이묘, 사무라이 계층은 귀족층으로 통일되고, 그 이하 사농공상 순의 신분층은 평민(平民|헤이민일본어)으로 삼는다고 발표하여 불완전한 사민평등(四民平等|시민뵤도일본어) 조치를 단행하였다.[141][142] 1877년의 서남전쟁을 최후로 종래의 불평 사족(不平士族)들의 반란을 종식시켰다.[140]

1871년, 메이지 정부는 ''셈민 하이시레이''(賤民廃止令 ''비천한 계급 폐지령'')라는 칙령을 발표하여 부라쿠민에게 법적 평등을 부여했다.[141] 그러나 사회적 차별은 계속되었고, 전 부라쿠민 공동체는 빈민가로 변하는 결과를 초래했다.

메이지 시대 동안 사회적 긴장은 계속해서 고조되어 종교적 관행과 제도에 영향을 미쳤다. 신토와 불교 사이의 전통적인 혼합 신앙은 종식되었고, 불교 승려들은 제도를 유지하는 데 어려움을 겪었다. 에도 시대 말기에는 샤머니즘과 신토의 영향을 받은 새로운 종교 운동이 나타났다.

오기마치 천황은 1565년과 1568년에 가톨릭교를 금지하는 칙령을 발표했지만, 별 효과가 없었다. 도요토미 히데요시와 도쿠가와 막부 치하에서 가톨릭은 탄압받았고, 많은 신자들이 지하로 숨어들었다. 1871년 종교의 자유가 도입되면서 모든 기독교 공동체가 법적 존재와 설교할 권리를 얻었다.

1868년 4월 7일, 칙유(칙서오약)이 공표되어 일본 근대화의 법적 기반을 마련하였다.[23] 1871년 이와쿠라 사절단이 파견되어 불평등 조약 재협상을 시도하고, 서구 시스템에 대한 관찰을 통해 일본 근대화에 대한 영감을 얻었다. 일본은 1875년 러시아와 영토 획정 조약을 체결했다.[24]

일본 정부는 서구 국가들에 관찰자를 파견하고, "외국 고문"들에게 급여를 지불하여 국민을 교육하도록 했다. 후쿠자와 유키치와 같은 작가들은 일본의 서구화에 대한 지지를 얻는 데 영향력을 행사했다. 메이지 유신 시대에는 군사력과 경제력이 강조되었고, 일본 제국은 약 25년 만에 비서구권 유일의 세계 강국이자 동아시아의 주요 세력이 되었다.

1889년 일본제국헌법이 제정되면서 일본 제국은 법적으로(de jure) 건립되었다. 이 헌법은 제국의 정치 구조를 공식화하고 황제에게 많은 책임과 권한을 부여했다. 1890년에는 제국 의회(National Diet)가 설립되어 일본 중의원과 일본 귀족원으로 구성되었다.

일본 경제는 급속한 산업화, 자본주의 경제의 발전,[43] 그리고 많은 봉건 시대 노동자들의 임금 노동으로의 전환을 특징으로 한다. 1871년의 신화폐법은 지역 통화를 폐지하고 엔을 새로운 십진법 화폐로 확립했다.[48][49]

3. 3. 자유민권운동과 국회 개설

1874년 이타가키 다이스케 등이 애국공당을 결성해 민선 의원 설립 건백서를 제출한 것을 계기로 전국적으로 자유 민권 운동이 일어났다. 서양 문물 유입과 함께 전래된 민주주의 정치 방식에 대한 긍정적인 여론 확산과, 너무 강력한 중앙 정부에 의해 자치권마저 부정당한 전통적인 향촌 사회의 반발심도 자유 민권 운동에 영향을 주었다.[141] 1878년 정부는 삼신법(304/三神法}})을 제정해 부분적으로 지방제를 개편하여 이들의 반발심을 잠시 무마시키고자 하였다. 그러나 같은 해 오쿠보 도시미치, 사이고 다카모리 등의 정부 요직자들이 사망함으로써 정치권의 중심이 공백에 빠지자,[141]

일본 헌법 제정 구상은 메이지 정부 초기부터 정부 안팎에서 뜨거운 논쟁거리였다. 보수적인 메이지 올리고파들은 민주주의나 공화제와 비슷한 것을 의심과 불안감으로 바라보았고 점진적인 접근 방식을 선호했다. 막부 폐지 이후 변화와 근대화의 필요성을 헌법은 인정했다. 1889년 일본제국헌법 서명 이후 일본 제국은 법적으로 건립되었다. 이 헌법은 제국의 정치 구조의 상당 부분을 공식화했고 황제에게 많은 책임과 권한을 부여했다. 예를 들어 황제는 육군과 해군의 최고 사령관이었고,[42] 전쟁 선포, 평화 체결, 조약 체결, 귀족 작위, 훈장 수여 등의 권한을 가졌다. 1890년에는 메이지 헌법에 따라 제국 의회(National Diet)가 설립되었으며, 일본 중의원과 일본 귀족원으로 구성되었다. 제국 의회는 1947년까지 존속했다.[7] 1890년에 의회 개설에 의해 천황제의 지배체제가 완성되었다.[140]

3. 4. 제국주의화와 조선 침략

일본은 국회 개설과 공업 발흥으로 경제적 발전을 이루었고, 한국과 중국에 대한 정치·경제적 침투를 통해 제국주의를 형성해 나갔다.[143] 청일 전쟁에서 승리하여 타이완을 점령하고, 배상금을 바탕으로 금본위제를 수립하여 자본주의 경제체제를 정비하였다.[140] 또한, 조선에 대한 영향력을 확보했지만, 조선의 민족 저항과 러시아의 진출 시도로 인해 어려움을 겪었다.[144] 1895년에는 미우라 고로 공사가 경복궁에 침입하여 명성황후를 시해하고 흥선대원군을 집권시키는 을미사변을 일으켰다.[145] 그러나 을미의병과 고종의 아관파천으로 일본은 조선에서의 입지를 상실하고 국제적인 비난을 받았다.[145]

아관파천 이후 러시아는 만주에서 병력을 증강하며 한반도 침투를 강화했다. 일본은 러시아와 교섭했지만 타협하지 못하고 1904년 러일 전쟁을 일으켰다.[146] 영국과 미국의 지지, 그리고 쓰시마 해전에서의 승리로 러시아를 축출하고 한국에 대한 지배권을 확고히 했다.[146] 영국, 미국과의 밀약으로 조선 지배를 인정받은 일본은 대한제국과 을사늑약을 체결하여 외교권을 박탈하고 통감부를 설치했다.[147] 1907년에는 고종을 강제 퇴위시키고 한일신협약을 체결하여 내정권을 박탈하고 군대를 해산시켰다.[147] 1910년에는 통감부를 '총독부'로 바꾸고 데라우치 마사타케를 초대 총독으로 임명하였다.

청일 전쟁은 조선에 대한 지배력 문제를 둘러싸고 1894년부터 1895년까지 벌어졌다. 일본은 강화도 조약을 통해 조선을 개방시켰고, 이는 중국의 종주권을 종식시키려는 의지를 담고 있었다. 동학농민운동 진압을 위해 청나라가 군대를 파병하자 일본도 군대를 파병했다. 일본은 청나라와 조선 정부의 협력 제안을 거부하고, 경복궁을 점령하여 친일 정부를 수립했다. 이후 일본은 요동반도에서 청나라 군대를 격파하고, 압록강 해전에서 청나라 해군을 거의 전멸시켰다. 시모노세키 조약으로 타이완 섬이 일본에 할양되었다. 삼국간섭으로 일본은 요동반도에서 철수했고, 러시아는 뤼순 요새를 건설했다.

1900년 일본은 의화단 사건에 대응하여 결성된 국제 군사 연합에 참여하여 가장 많은 병력을 제공했다. 일본군은 텐진 공략에 참여했고, 베이징의 외국 공사관 포위 해제에 기여했다. 이후 일본과 서구 국가들은 의화단의 협정을 체결하여 중국 영토에 군대를 주둔시키는 것을 허용했다.

러일 전쟁은 1904년부터 1905년까지 한국과 만주 지배권을 둘러싸고 벌어졌다. 일본은 아르투르 항 기습 공격과 황해 해전, 쓰시마 해전에서의 승리로 러시아를 제압했다. 포츠머스 조약으로 일본은 사할린섬 일부와 만주 내 광산 채굴권을 획득하고, 1910년 한일 병합 조약으로 한국을 병합하는 길을 열었다.

19세기 후반, 일본은 군함 외교를 통해 1876년 강화도 조약을 체결하여 조선을 개방시켰다. 대한제국은 1905년 을사늑약으로 일본의 보호국이 되었고, 1910년 한일 병합 조약으로 일본에 병합되었다. 한국에서는 이 시기를 "일제강점기" 등으로 부르며, 일본에서는 "일본 통치 시대의 조선"이라는 표현이 사용된다. 한반도는 1945년 일본의 항복까지 일본 제국의 일부였다. 1905년과 1910년 조약은 1965년 "무효"로 선언되었다.

3. 5. 다이쇼 시대와 쇼와 초기

1911년 제2차 사이온지 내각은 긴축 정책을 추진하였으나, 육군의 증설 요구에 부딪혀 사직하였다. 뒤이은 제3차 가쓰라 내각은 천황을 앞세워 의회를 경시한다는 비난을 받았고, 미노베 다쓰키치, 이누카이 쓰요시, 오자키 유키오 등이 주도한 '''호헌 운동'''(고켄운도/護憲運動일본어)으로 인해 50일 만에 퇴진하는 다이쇼 정변이 발생하였다.

1914년 제1차 세계 대전이 발발하자 일본은 영일 동맹을 명분으로 연합국 측에 가담하여 참전했다.[148] 독일에 선전포고하고, 중국 산둥반도의 교주만과 독일령 남양군도를 점령하였다.[148] 일본은 이 지역의 이권을 할양받는 조건으로 지중해에 소규모 함대만 파견하는 등 소극적인 태도를 보였다. 이후 만주와 산둥반도 등에 대한 일본의 이권을 반영구화하는 등의 내용을 담은 21개조 요구를 중국에 요구하였으나, 5·4 운동과 같은 격렬한 반발로 인해 실패하였다. 러시아 내전 중에는 러시아 백군을 지원하여 7만 2천여 명의 병력을 시베리아에 파견하였으나 패배하였다.[148]

제1차 세계 대전 중 일본의 자본주의는 비약적으로 발전하여 미국, 영국에 이은 강국으로 부상하였고, 베르사유 조약에서 대전 중 획득한 이권이 인정되었다.[148] 그러나 유럽 국가들의 생산력 회복으로 인한 수출 축소와 1923년 간토 대지진으로 인해 불황이 찾아왔다. 1929년 세계 대공황으로 불황이 심화되자, 극우 보수 세력과 청년 장교층은 암살 및 쿠데타를 일으켰고, 민간 의회 정부는 전복되었다.[140] 1931년 관동군은 만주사변을 일으켜 만주 전역을 점령하고 만주국을 건국하였다.

1932년 5·15 사건으로 이누카이 쓰요시 총리가 암살되고 군인 출신 사이토 마코토가 수상이 되면서 군부가 본격적으로 정치에 개입하기 시작했다. 국제 연맹을 탈퇴하고 고립 외교를 선택한 일본은, 1937년 중일전쟁을 일으켰으며, 1941년 진주만 공격으로 태평양 전쟁을 개시하였다.

히로히토는 1926년 아버지 다이쇼 천황의 서거 후 쇼와 시대를 시작하였다.

3. 6. 군국주의와 중일 전쟁, 그리고 태평양 전쟁

사이토 마코토 내각 이후에도 육군 내 여러 계파의 도전은 계속되었고, 1936년 2월 26일 청년 장교들이 내대신, 대장대신 등을 암살한 2·26 사건이 발생하였다.[140] 이 사건을 계기로 일본에서 군부의 영향력은 막강해져 히로타 고키 내각 때 군부대신의 현역제가 부활, 사실상 군부가 내각을 좌우하게 되었다.[140] 1936년에는 독일과의 군사 동맹을 체결했다.[140]

히로타 고키 내각은 화베이 지역을 장악하기 위해 1937년 7월 루거우차오 사건을 일으켜 중화민국을 선전포고 없이 공격, 중일 전쟁을 일으켰다.[140] 처음에 고노에 후미마로 내각은 전쟁의 범위를 확대시키지 않고자 하였지만 곧 전쟁은 화중 지역으로 확대되었고, 12월 중화민국의 수도 난징을 점령하여 난징과 그 주변에서 무차별 학살을 자행하였다. 국내에서는 전시 체제의 장기화에 대비하여 1938년에 국가총동원법을 제정, 일본 열도 내 뿐만이 아니라 한반도 식민지에서의 군부의 경제적 수탈에 기여하였다.

1939년에 나치 독일이 이탈리아 왕국, 일본과 추축 동맹을 체결하고, 폴란드를 공격하여, 제2차 세계 대전이 발발하였다. 처음에 일본은 유럽의 전쟁에 간섭하지 않겠다는 입장을 표방하였으나, 프랑스·네덜란드가 나치 독일에게 점령당하던 1940년에 독일·이탈리아·일본은 군사동맹을 맺고,[140] 1940년에는 프랑스와 네덜란드가 가지고 있던 동남아시아의 식민지들을 빼앗기로 하는 남진 정책을 취하기로 결정하였다. 미국·영국·중화민국·네덜란드 등 4개국은 이에 대하여 이른바 ABCD 포위망을 형성하여 석유 등 중요한 전쟁물자에 대해 수출을 금지하여 일본을 경제적으로 압박하기로 결의하였다. 일본은 처음에 미국과의 원만한 교섭을 통하여 이를 해결코자 하였으나 협상이 제대로 진전되지 못하자 고노에 후미마로의 제2차 내각은 퇴진하고 대신 통제파의 도조 히데키 내각이 조직되어 1941년엔 일·소 중립조약을 체결하고,[140] 1941년 12월 1일 개전을 결의하고 같은 해 12월 8일 미국 해군이 주둔하던 하와이 진주만을 급습하고 미국과 영국 등 연합군에 선전포고하여 태평양 전쟁을 시작하였다.

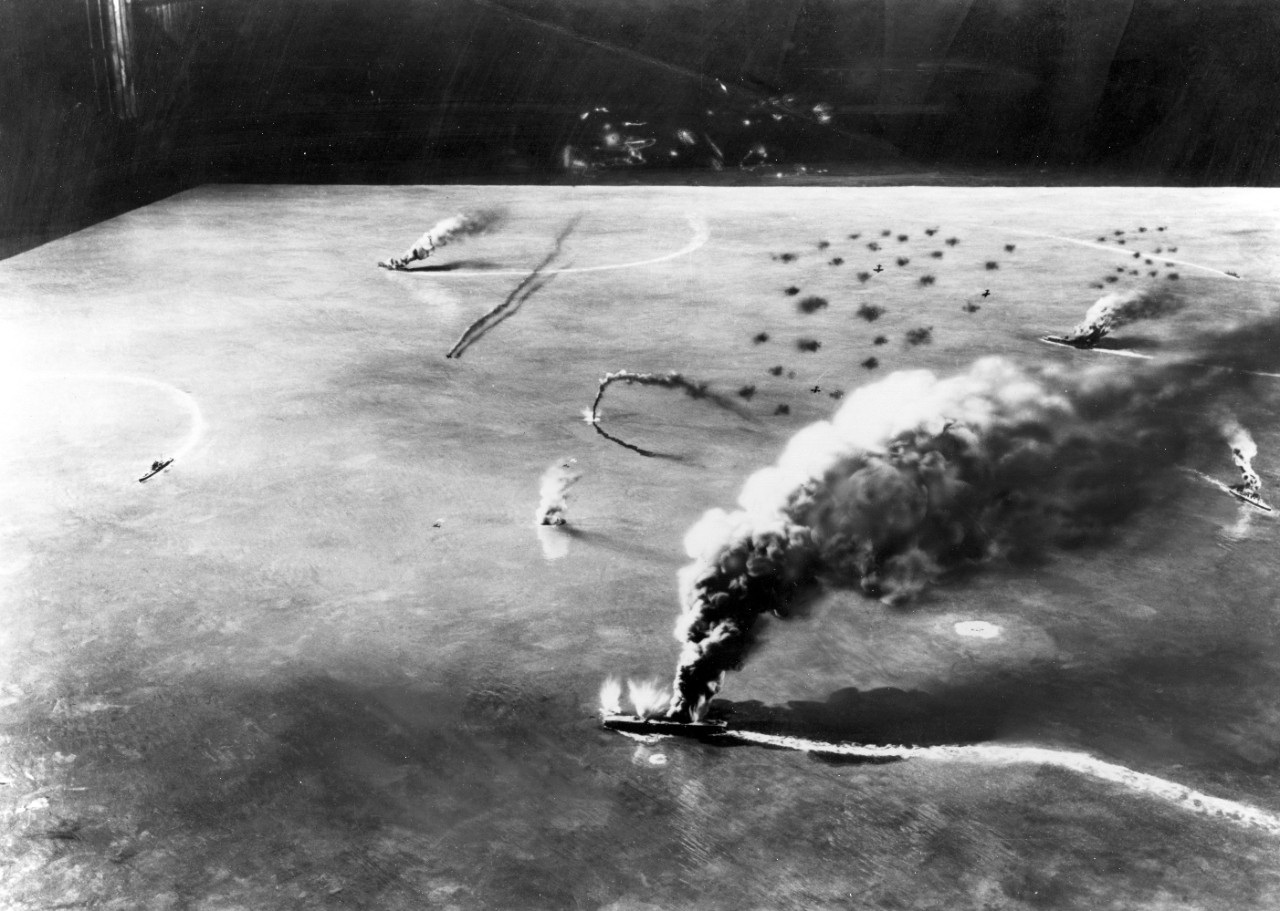

|thumb|7월 24일, 구레 해군기지에 정박 중이던 개조 전함 일본 전함가 일련의 폭격으로 침몰했다.

1941년 11월 5일, 야마모토 이소로쿠(山本五十六)는 연합 함대에 "극비 작전 명령 제1호"를 발령하여 일본 제국이 대동아시아에서 영국과 미국을 몰아내고 중국 문제를 해결해야 한다는 입장을 명시하였다.[72] 미국의 원유 금수 조치와 국내 매장량 감소에 직면한 일본 정부는 진주만 공습을 실행하여, 미국 전함 함대에 큰 피해를 입혔다. 일본은 방어선을 유지하고 영국과 미국의 공격을 격퇴하여 연합군이 일본이 획득한 영토를 유지하는 것을 전제로 평화협상을 고려하도록 할 수 있다고 믿었다.[76] 진주만 공격 이후 일본은 동남아시아의 연합군을 공격하는 공세를 시작하여, 영국령 홍콩, 영국령 말레이아, 필리핀을 동시에 공격했다. 말레이 작전에서 일본군은 말레이 반도를 신속하게 진격하여 연합군을 싱가포르로 후퇴하게 만들었다. 필리핀에서는 일본군이 미-필리핀 연합군을 바탄 반도로 밀어붙였다. 1942년 2월 15일, 싱가포르가 함락되어 약 8만 명의 오스트레일리아, 영국, 인도군이 포로로 잡혔다. 그 후 일본군은 보르네오, 자와 중부, 말랑, 세부, 수마트라, 네덜란드령 동인도의 네덜란드령 뉴기니의 주요 석유 생산 지역을 장악하고 네덜란드군을 패퇴시켰다.[73]

1942년 4월, 일본은 돌릿틀 공습으로 최초의 폭격을 받았다. 같은 달, 바탄 사망 행군이 실시되어 5,650명에서 18,000명의 필리핀인이 사망했다.[75] 1942년 5월, 산호해 해전에서 연합군을 결정적으로 패배시키지 못한 것은 일본에게 전략적 패배를 의미했다. 1942년 6월 미드웨이 해전에서 4척의 함대 항공모함을 잃는 참담한 결과로 이어졌는데, 이는 일본 해군의 첫 번째 결정적인 패배였다.[76] 1942년 9월, 오스트레일리아 육군은 뉴기니의 밀른 만 해전에서 일본 해병대를 물리쳤는데, 이는 태평양에서 일본이 처음으로 육지에서 패배한 사례였다. 1943년과 1944년 동안, 연합군은 일본을 향해 꾸준히 진격했다. 미국 제6군은 1944년 10월 20일 레이테에 상륙했다. 그 후 몇 달 동안, 필리핀 전역 (1944~1945)에서 연합군은 필리핀을 탈환했다.

1944년까지 연합군은 상륙 작전과 폭격을 통해 일본의 많은 전략적 기지를 점령하거나 우회하고 무력화시켰다. 1945년 초, 미 해병대는 이오지마 전투와 같은 격렬한 전투를 통해 오가사와라 제도를 장악하여 일본 열도 함락의 시작을 알렸다. 미 육군 항공대는 B-29 슈퍼포트리스 폭격기를 이용하여 일본 도시들을 불태우며 일본의 전쟁 산업을 파괴하고 사기를 꺾으려 했다. 1945년 3월 9일부터 10일 밤에 걸쳐 도쿄에서 실시된 미팅하우스 작전 공습으로 약 12만 명의 민간인이 사망했다. 일본에 대한 방화 폭격 작전으로 인해 67개 일본 도시에서 약 35만~50만 명의 민간인이 사망했다. 그럼에도 불구하고 이러한 노력은 일본군을 항복시키는 데 성공하지 못했다. 1945년 8월 중순, 미국은 일본 도시 히로시마와 나가사키에 핵무기를 투하했다. 1945년 말까지 히로시마에서는 최대 14만 명, 나가사키에서는 8만 명이 사망했다.

얄타 회담에서 미국, 영국, 소련은 소련이 유럽에서 독일의 패전 후 3개월 이내에 일본과의 전쟁에 참전하기로 합의했다. 이 소련-일본 전쟁은 일본의 만주 점령지 함락, 소련의 사할린섬 남부 점령으로 이어졌으며, 일본 본토에 대한 소련 침공의 실질적이고 임박한 위협이 되었다.[78] 묵살(黙殺, mokusatsu)하여 포츠담 선언을 무시한 일본 제국은 히로시마와 나가사키의 원자폭탄 투하, 소련의 선전포고 및 그에 따른 만주 침공 및 기타 영토 침공 후 항복하여 제2차 세계 대전을 종식시켰다. 8월 15일, 히로히토 천황은 전국 라디오 연설을 통해 ''옥음방송(玉音放送, Gyokuon-hōsō)''으로 일본 국민에게 항복을 선언했다.

일본은 동아신질서를 바탕으로 대동아공영권 건설을 목표로 내걸고, 이들 국가와 식민지에 본격적으로 진출하여 점령지를 확대했다.

만주사변으로 진출한 중국 대륙과, 태평양 전쟁에서 미·영·불·란의 식민지였던 지역들을 잇달아 점령하면서 잇달아 독립 정권을 수립했다. 하지만 연합국의 반격과 일본의 패전으로 독립 선언이 무효화된 국가가 많다.

; 중국 대륙

; 프랑스령 인도차이나

; 미국 자치령 필리핀

; 영국령 버마

; 영국령 인도3. 7. 연합군의 분할 점령 계획

1945년 5월에 나치 독일이 연합국에 의해 패망하자 연합군은 영국, 프랑스, 미국, 소련의 4개국으로 분할점령을 했다. 그런 것처럼 당시 포츠담 회담에서 일본 제국도 마찬가지로 영국의 처칠, 중화민국의 장제스, 미국의 트루먼, 소련의 스탈린으로 분할 점령 계획을 하고 있었다. 하지만 이는 1945년 8월이 아닌 9월의 계획이었다. 더구나 미국이 실제로 히로시마와 나가사키의 핵폭탄을 투하한데다가 소련이 한반도 38선 이남에 도달하기도 전에 일본이 포츠담 선언을 수용하는 성명을 발표하는 바람에 계획은 무시되었다. 하지만, 일본 분단은 사실상 소련에게는 아주 유리한 작전이었고 실제로는 벌어질 수 없는 일이었는데 이유는 한반도 전체에 조선민주주의인민공화국을 세울 뿐 아니라 일본에도 공산주의를 퍼뜨려 그것이 마침내는 하와이를 거쳐 미국으로도 갈 수 있기 때문이었다. 소련과 중국 공산당이 좋아할 일이었고 실제로는 불가능에 가까운 일이었다.

3. 8. 해체

일본은 '대동아공영권'을 표방하며 말레이 반도, 버마와 태국, 네덜란드령 동인도 제도, 필리핀 등을 점령했지만, 진주만 습격으로 시작된 태평양 전쟁에서 전세가 역전되어 해군이 전멸하고 오키나와섬까지 연합군에 점령당했다. 일본 제국 정부와 군부는 결사 항전을 결심했지만, 미국이 히로시마와 나가사키에 원자폭탄을 투하하고 소련이 만주를 침공하자, 1945년 8월 15일 쇼와 천황이 라디오 담화를 통해 연합국의 포츠담 선언을 수락하는 성명을 발표했다. 1945년 9월 2일 도쿄만에서 연합군 측 대표와 시게미츠 마모루 당시 외무대신이 공식으로 포츠담 선언에 서명하면서 연합국들의 관리체제에 들어갔으며, 개헌 절차를 거쳐 일본국 헌법이 제정됨으로써 체제가 붕괴되었다.

1944년까지 연합군은 상륙 작전과 폭격을 통해 일본의 많은 전략적 기지를 점령하거나 무력화시켰다.[78] 1945년 초, 미 해병대는 이오지마 전투와 같은 격렬한 전투를 통해 오가사와라 제도를 장악하여 일본 열도 함락의 시작을 알렸다. 1944년 여름 사이판과 괌에 비행장을 확보한 후, 미 육군 항공대는 B-29 슈퍼포트리스 폭격기를 이용하여 야간 저고도 방화 공격을 실시하는 등 집중적인 전략 폭격 작전을 펼쳐 일본 도시들을 불태웠다.[78] 1945년 3월 9일부터 10일 밤에 걸쳐 도쿄에서 실시된 미팅하우스 작전 공습으로 약 12만 명의 민간인이 사망했다.[78] 일본에 대한 방화 폭격 작전으로 인해 67개 일본 도시에서 약 35만~50만 명의 민간인이 사망했다.[78]

얄타 회담에서 미국, 영국, 소련은 소련이 유럽에서 독일의 패전 후 3개월 이내에 일본과의 전쟁에 참전하기로 합의했다.[78] 이 소련-일본 전쟁은 일본의 만주 점령지 함락, 소련의 사할린섬 남부 점령으로 이어졌으며, 일본 본토에 대한 소련 침공의 실질적이고 임박한 위협이 되었다.[78] 묵살(黙殺, mokusatsu)하여 포츠담 선언을 무시한 일본 제국은 히로시마와 나가사키의 원자폭탄 투하, 소련의 선전포고 및 그에 따른 만주 침공 및 기타 영토 침공 후 항복하여 제2차 세계 대전을 종식시켰다.[78] 8월 15일, 히로히토 천황은 전국 라디오 연설을 통해 ''옥음방송(玉音放送, Gyokuon-hōsō)''으로 일본 국민에게 항복을 선언했다.

제2차 세계 대전 후 미국 육군 장군 더글러스 맥아더(Douglas MacArthur)의 주도로 일본 헌법 개정과 민주화를 추진한, 일본 점령이라는 시기가 이어졌다.[79] 연합군은 일본에 메이지 헌법을 폐지하고 1946년 일본국헌법을 시행할 것을 명령했다. 이 새로운 헌법은 맥아더의 감독하에 미국에 의해 부과되었다. 맥아더는 일본을 평화주의적 국가로 만들었던 제9조를 포함시켰다.[79]

1947년 헌법 채택과 함께 일본 제국은 해체되었고 단순히 현대 일본 국가가 되었다. 이전의 공식 항복으로 제국의 영토는 대부분 혼슈, 홋카이도, 규슈, 시코쿠 섬으로 이루어진 일본 열도로 크게 축소되었다. 이는 일본에 관한 평화 조약인 1951년 샌프란시스코 조약에 의해 확인되었다.[82] 일본은 의회 중심의 정치 체제를 채택했고, 천황의 역할은 상징적인 것이 되었다. 미국 점령군은 외부의 위협으로부터 일본을 보호하는 전적인 책임을 졌다. 일본은 국내 안보를 위한 소규모 경찰력만 보유하고 있었다. 일본은 미국의 단독 통제하에 있었다. 이는 일본 역사상 외세에 의해 점령된 유일한 시기였다.[82]

역사가 존 W. 다워(John W. Dower)는 다음과 같이 말했다.

> 회고해 보면, 군 장교단을 제외하고 점령 기간 중에 실시된 이른바 군국주의자와 극우 민족주의자들의 숙청은 공공 및 민간 부문에서 영향력 있는 인물들의 장기적인 구성에 비교적 작은 영향을 미쳤습니다. 숙청은 처음에 새로운 인물을 정당에 등장시켰지만, 1950년대 초에 숙청되었던 수많은 보수 정치인들이 국내 정치뿐만 아니라 지방 정치에도 복귀함으로써 이러한 효과는 상쇄되었습니다. 관료주의 부문에서는 처음부터 숙청이 무시되었고... 경제 부문에서도 숙청은 마찬가지로 약 400개 회사에 걸쳐 1,600명 미만에게만 영향을 미치는 등 경미한 혼란만 야기했습니다. 어디를 보든 전후 일본의 권력의 복도에는 전쟁 중에 이미 재능을 인정받았고, '새로운' 일본에서도 그 재능을 높이 평가받은 사람들로 가득 차 있습니다.[83]

4. 일본 제국의 침략

일본 제국은 19세기, 20세기 세계적으로 제국주의에 뛰어들며 많은 나라를 침략하였고, 이탈리아와 독일과 연합하여 전쟁을 벌였다. 한국을 1910년 8월 29일부터 1945년까지 강제로 지배하며 많은 민간인들을 학살하는 등의 만행을 저질렀다. 1929년 미국에서 시작된 대공황의 여파로 경제 위기에 직면하자, 이를 해결하기 위해 중국으로의 식민지 확대를 꾀했다. 이에 대해 미국은 일본으로의 석유 공급을 차단하고 중국 측에 전쟁 물자를 지원하자, 일본은 결국 태평양 전쟁을 일으켜 미국을 도발한 뒤 패망하였다.

이러한 전쟁 기간 중 일본군은 일본 자국, 식민지, 점령지를 포함한 아시아 지역에서 제2차 세계 대전의 동맹국인 나치 독일은 비교가 안될 정도로 조직적이며 반인륜적인 전쟁 범죄를 자행하였다. 1937년에서 1945년까지 일본군이 학살한 사람은 약 3백만 명에서 1천만 명에 달하는 것으로 추정된다. 이 중 연합군 포로에 대한 학대나 학살 등은 전후 도쿄에서 열린 극동국제군사재판에서 폭로되었지만, 피고용인으로 포로소장이나 포로소 직원으로 근무한 조선 사람들까지 B급 전범으로 몰려 처형되거나 징역형을 받는 일도 있었다.

=== 731 부대 ===

일본 제국 관동군 소속의 731부대는 '마루타(まるた, (껍질만 벗긴) 통나무)'라는 암호명으로 특별계획을 실행하였다. 이 부대는 생화학무기 개발 및 연구 과정에서 10,000명에 가까운 식민지 주민 및 전쟁 포로를 대상으로 반인륜적인 생체 실험을 통해 살해하였다. 중국과 동남아시아 지역의 여러 일본군 특수 부대에서도 비슷한 생체 실험이 이루어졌다. 731부대에서 개발한 무기로 수십만의 중국인이 대량으로 학살되었으며, 전후 일본 제약 산업 기술의 원동력이 되었다는 주장이 있다.

=== 난징 대학살 ===

난징 대학살은 중일 전쟁 도중 난징을 점령한 일본군이 중국인을 대량 학살하고 부녀자 강간 등을 자행한 사건이다. 약 5만 명에서 30만 명의 중국인이 학살된 것으로 추정되고 있다.

=== 일본군 '위안부' ===

일본군 '위안부'는 제2차 세계 대전 동안 일본군이 집단적으로 수용시켜 성적 노동을 전담한 여성을 말한다. 초창기에는 일본과 조선, 대만 출신의 여성으로 구성되었으나, 수요를 감당할 수 없게 되자 중국, 필리핀, 태국, 베트남, 말레이시아, 인도네시아 등 일본 제국이 점령한 국가 출신의 여성도 전쟁 중 희생되었다. 극소수이긴 하지만 자바의 네덜란드인을 비롯한 서양인들도 일부 희생되었다. 이들은 성적 학대는 물론 군부대의 잡일까지 도맡아 했다.

한편, 일본 내 극우 세력은 일본군 '위안부'가 자발적인 매춘부였다고 주장하기도 한다. 또한 일본군 '위안부'는 오랫동안 정신대(挺身隊)라는 이름으로 불려왔으나 이는 정확한 표현이 아니다. 정신대란 나라를 위해 몸을 바친 부대라는 뜻으로 일제시대 노동인력으로 징발되었던 사람들을 가리킨다. 이들 중 ‘여자근로정신대’의 일부가 일본군 '위안부'로 끌려가기도 하였으나 두 제도를 동일한 것으로 볼 수는 없다. 이와 더불어 혼용되어 쓰이는 용어가 종군위안부(從軍慰安婦)이다. 이는 자발적으로 군을 따라 다닌 위안부라는 의미로 강제로 성노예 생활을 해야 했던 일본군 '위안부'의 실상을 감추려고 일본이 만들어낸 용어다. 현재 공식적인 용어로 한국에서는 <일본군 '위안부'>, 중국 등에서는 <일본군위안부>, UN 등 국제기구를 포함한 영어권에서는 <일본에 의한 성노예 Military Sexual Slavery by Japan>가 쓰이고 있다.

=== 징용 및 징병 문제 ===

일본 제국은 제2차 세계 대전 중 인력 확보를 위해 많은 한국인과 중국인을 강제로 동원하였다. 1938년 조선총독부에서는 '''국가총동원법'''을 공포하여 실시하였다. 이에 따라 징용 제도로서 노동력 부족을 보충하였으며, 이들은 사할린이나 동남아시아 지역의 광업 ·산업 ·군사 시설에서의 강제 노역에 동원되었다. 그들의 처지는 상당히 열악했으며, 굶주림, 질병, 가혹한 사형(私刑)의 처지에 놓여있었다. 또한 많은 징용자가 귀향하지 못하고 일부만이 탈출하여 귀국하였다. 한편, 전투력 약화를 보충하기 위해 조선인을 대상으로 강제 징병을 실시하여 전쟁에 동원하였다.

1965년 한일국교정상화 당시 노동자, 군인, 군속으로 강제 동원되었던 한국인 피해자는 2012년 6월 104만 9475명이라고 하였지만, 위안부 등이 포함되지 않아 실제는 이보다 훨씬 많다. 해방 후 대한민국은 1965년 일본과 한일기본조약을 맺어 일본측이 무상 3억, 유상 2억, 민간 3억달러 경제협력을 약속하는 것으로 국가 및 국민의 대일 청구권문제를 완전 및 최종적으로 해결하는 것으로 종결지었다. 그러나 매주 수요일마다 위안부 피해자들이 일본 대사관 앞에서 수요집회를 진행하고 있다.

2015년에 일본이 하시마섬을 비롯한 8곳의 강제 징용 시설을 포함한 23곳의 근대 산업 시설을 유네스코 세계유산에 등재하려고 하자, 한국이 이에 반발하여 강제 징용 사실의 명시없는 시설물의 세계유산 등재에 강한 반대를 표명하였다. 일본 측이 결국 이 요구를 수용하면서 하시마섬을 비롯한 8곳의 강제 징용 시설이 세계유산으로 등록되었지만, 등재 이후의 태도 변화는 국제적인 비난을 받고 있다.

일본의 우익 세력은 일본 제국시대의 조선인의 위치가 2등신민이었으며, 제국 초기에는 1등신민과 2등신민으로 나뉘어 인구 과밀의 영토인 열도와 반도 등에서 직접 착취와 핍박받는 위치였으나, 만주사변 이후 제국의 판도가 급팽창하면서 3등 신민 및 신민이 되는 것을 허락받지 못하는 일반 '국민'층이 생겨나 조선인의 제국 내 계급적 위치가 자연 상승했다는 주장을 펼치고 있다. 이들은 조선인이 평소 지배자인 일본인에 대한 증오와 암묵적 멸시가 분명 존재했음과는 별도로, 당시 조선의 일반 민중들이 일본의 대외 전쟁에는 열렬히 찬동했다는 사실을 근거로 삼는다. 'K군의 일기', '윤치호 일기', '모던 조선 1939년 판본' 등 당시 조선민중의 의식을 엿볼 수 있는 사료들에 의하면, 조선인은 일본의 대외정책(침략전쟁)을 자신들의 일자리 등의 지분 증가와 인종주의에서 비롯된 백인들에 대한 원한에 기인해, 일본인과 마찬가지로 열렬히 동조하며 약 80만에 이르는 조선인이 군대에 자원한 경우나, 언론에 소개되어 입대에 용이해지기 위해 혈서 입대지원 사건을 줄지어 일으키는 등의 당시 조선 사회의 일면을 확인할 수 있다고 주장한다. 제1차 세계 대전 시 사회적 지위상승을 노리고 미군에 자원입대한 흑인들과 유사한 구도라는 것이 이들의 논지이다. 중일전쟁 및 태평양전쟁 기간 일본 육해공군에 자원입대하여 제국 곳곳에서 일본군으로서 연합군에 맞선 조선인들의 예가 강조되기도 하는데, 홍사익과 같은 조선인 일본 장군을 비롯하여 화북 옌벤 지역의 중공군, 조선독립세력을 토벌하던 관동군 소속 조선인 병사, 태평양전쟁 말기 가미카제 특공대에 자원한 조선인 파일럿, 남방전선의 영미 포로수용소에서 서방 포로들을 학대하던 조선인 감독관들을 들고 있다. 이러한 증거의 의도는 '제국시대의 조선인의 위치는 식민지인이 아닌, 독일 제3제국(나치 독일)에 합병된 오스트리아인과 같은 위치'임을 주장하려는 것이며 과거부터 존재하던 '잉글랜드와 아일랜드의 합병'의 비유보다 더욱 심화된 주장이라는 분석이 있다.

=== 기타 ===

숙칭 대학살은 1942년 싱가포르를 점령한 일본군이 2월 18일에서 3월 4일 사이에 싱가포르에 거주하던 중국인을 조직적으로 학살한 사건이다. 이후에는 중국계 말레이시아인으로 확대되었다. 약 2만 5천 명에서 5만 명이 학살된 것으로 추정된다.

1944년 가을부터 1945년 봄에 걸쳐 당시 프랑스 식민지였던 베트남 일대에서 기아가 덮쳤을 때 일본군과 프랑스 총독부가 베트남인들이 보유하고 있던 음식들을 대량으로 강탈했으며 그로 인해 200만 명의 사람들이 굶어 죽었다. 도쿄 대공습 다음날인 1945년 3월 11일 프랑스 총독은 일본 제국 군대에 항복했고 응우옌 왕조의 마지막 황제였던 바오다이가 일본 제국의 괴뢰 정권인 베트남 제국을 세웠다. 그러나 8월 9일 일본 제국이 나가사키에 원자폭탄 투하를 받은 데에 이어서 8월 13일 호찌민의 주도로 8월 혁명이 발발했고 9월 2일에는 일본 제국이 공식적으로 항복하면서 바오다이가 이끌던 베트남 제국도 소멸한다.

4. 1. 731 부대

일본 제국 관동군 소속의 731부대는 '마루타(まるた, (껍질만 벗긴) 통나무)'라는 암호명으로 특별계획을 실행하였다. 이 부대는 생화학무기 개발 및 연구 과정에서 10,000명에 가까운 식민지 주민 및 전쟁 포로를 대상으로 반인륜적인 생체 실험을 통해 살해하였다. 중국과 동남아시아 지역의 여러 일본군 특수 부대에서도 비슷한 생체 실험이 이루어졌다. 731부대에서 개발한 무기로 수십만의 중국인이 대량으로 학살되었으며, 전후 일본 제약 산업 기술의 원동력이 되었다는 주장이 있다.4. 2. 난징 대학살

난징 대학살은 중일 전쟁 도중 난징을 점령한 일본군이 중국인을 대량 학살하고 부녀자 강간 등을 자행한 사건이다. 약 5만 명에서 30만 명의 중국인이 학살된 것으로 추정되고 있다.4. 3. 일본군 '위안부'

일본군 '위안부'는 제2차 세계 대전 동안 일본군이 집단적으로 수용시켜 성적 노동을 전담한 여성을 말한다. 초창기에는 일본과 조선, 대만 출신의 여성으로 구성되었으나, 수요를 감당할 수 없게 되자 중국, 필리핀, 태국, 베트남, 말레이시아, 인도네시아 등 일본 제국이 점령한 국가 출신의 여성도 전쟁 중 희생되었다. 극소수이긴 하지만 자바의 네덜란드인을 비롯한 서양인들도 일부 희생되었다. 이들은 성적 학대는 물론 군부대의 잡일까지 도맡아 했다.한편, 일본 내 극우 세력은 일본군 '위안부'가 자발적인 매춘부였다고 주장하기도 한다. 또한 일본군 '위안부'는 오랫동안 정신대(挺身隊)라는 이름으로 불려왔으나 이는 정확한 표현이 아니다. 정신대란 나라를 위해 몸을 바친 부대라는 뜻으로 일제시대 노동인력으로 징발되었던 사람들을 가리킨다. 이들 중 ‘여자근로정신대’의 일부가 일본군 '위안부'로 끌려가기도 하였으나 두 제도를 동일한 것으로 볼 수는 없다. 이와 더불어 혼용되어 쓰이는 용어가 종군위안부(從軍慰安婦)이다. 이는 자발적으로 군을 따라 다닌 위안부라는 의미로 강제로 성노예 생활을 해야 했던 일본군 '위안부'의 실상을 감추려고 일본이 만들어낸 용어다. 현재 공식적인 용어로 한국에서는 <일본군 '위안부'>, 중국 등에서는 <일본군위안부>, UN 등 국제기구를 포함한 영어권에서는 <일본에 의한 성노예 Military Sexual Slavery by Japan>가 쓰이고 있다.

4. 4. 징용 및 징병 문제

일본 제국은 제2차 세계 대전 중 인력 확보를 위해 많은 한국인과 중국인을 강제로 동원하였다. 1938년 조선총독부에서는 '''국가총동원법'''을 공포하여 실시하였다. 이에 따라 징용 제도로서 노동력 부족을 보충하였으며, 이들은 사할린이나 동남아시아 지역의 광업 ·산업 ·군사 시설에서의 강제 노역에 동원되었다. 그들의 처지는 상당히 열악했으며, 굶주림, 질병, 가혹한 사형(私刑)의 처지에 놓여있었다. 또한 많은 징용자가 귀향하지 못하고 일부만이 탈출하여 귀국하였다. 한편, 전투력 약화를 보충하기 위해 조선인을 대상으로 강제 징병을 실시하여 전쟁에 동원하였다.1965년 한일국교정상화 당시 노동자, 군인, 군속으로 강제 동원되었던 한국인 피해자는 2012년 6월 104만 9475명이라고 하였지만, 위안부 등이 포함되지 않아 실제는 이보다 훨씬 많다. 해방 후 대한민국은 1965년 일본과 한일기본조약을 맺어 일본측이 무상 3억, 유상 2억, 민간 3억달러 경제협력을 약속하는 것으로 국가 및 국민의 대일 청구권문제를 완전 및 최종적으로 해결하는 것으로 종결지었다. 그러나 매주 수요일마다 위안부 피해자들이 일본 대사관 앞에서 수요집회를 진행하고 있다.

2015년에 일본이 하시마섬을 비롯한 8곳의 강제 징용 시설을 포함한 23곳의 근대 산업 시설을 유네스코 세계유산에 등재하려고 하자, 한국이 이에 반발하여 강제 징용 사실의 명시없는 시설물의 세계유산 등재에 강한 반대를 표명하였다. 일본 측이 결국 이 요구를 수용하면서 하시마섬을 비롯한 8곳의 강제 징용 시설이 세계유산으로 등록되었지만, 등재 이후의 태도 변화는 국제적인 비난을 받고 있다.

일본의 우익 세력은 일본 제국시대의 조선인의 위치가 2등신민이었으며, 제국 초기에는 1등신민과 2등신민으로 나뉘어 인구 과밀의 영토인 열도와 반도 등에서 직접 착취와 핍박받는 위치였으나, 만주사변 이후 제국의 판도가 급팽창하면서 3등 신민 및 신민이 되는 것을 허락받지 못하는 일반 '국민'층이 생겨나 조선인의 제국 내 계급적 위치가 자연 상승했다는 주장을 펼치고 있다. 이들은 조선인이 평소 지배자인 일본인에 대한 증오와 암묵적 멸시가 분명 존재했음과는 별도로, 당시 조선의 일반 민중들이 일본의 대외 전쟁에는 열렬히 찬동했다는 사실을 근거로 삼는다. 'K군의 일기', '윤치호 일기', '모던 조선 1939년 판본' 등 당시 조선민중의 의식을 엿볼 수 있는 사료들에 의하면, 조선인은 일본의 대외정책(침략전쟁)을 자신들의 일자리 등의 지분 증가와 인종주의에서 비롯된 백인들에 대한 원한에 기인해, 일본인과 마찬가지로 열렬히 동조하며 약 80만에 이르는 조선인이 군대에 자원한 경우나, 언론에 소개되어 입대에 용이해지기 위해 혈서 입대지원 사건을 줄지어 일으키는 등의 당시 조선 사회의 일면을 확인할 수 있다고 주장한다. 제1차 세계 대전 시 사회적 지위상승을 노리고 미군에 자원입대한 흑인들과 유사한 구도라는 것이 이들의 논지이다. 중일전쟁 및 태평양전쟁 기간 일본 육해공군에 자원입대하여 제국 곳곳에서 일본군으로서 연합군에 맞선 조선인들의 예가 강조되기도 하는데, 홍사익과 같은 조선인 일본 장군을 비롯하여 화북 옌벤 지역의 중공군, 조선독립세력을 토벌하던 관동군 소속 조선인 병사, 태평양전쟁 말기 가미카제 특공대에 자원한 조선인 파일럿, 남방전선의 영미 포로수용소에서 서방 포로들을 학대하던 조선인 감독관들을 들고 있다. 이러한 증거의 의도는 '제국시대의 조선인의 위치는 식민지인이 아닌, 독일 제3제국(나치 독일)에 합병된 오스트리아인과 같은 위치'임을 주장하려는 것이며 과거부터 존재하던 '잉글랜드와 아일랜드의 합병'의 비유보다 더욱 심화된 주장이라는 분석이 있다.

4. 5. 기타

숙칭 대학살은 1942년 싱가포르를 점령한 일본군이 2월 18일에서 3월 4일 사이에 싱가포르에 거주하던 중국인을 조직적으로 학살한 사건이다. 이후에는 중국계 말레이시아인으로 확대되었다. 약 2만 5천 명에서 5만 명이 학살된 것으로 추정된다.1944년 가을부터 1945년 봄에 걸쳐 당시 프랑스 식민지였던 베트남 일대에서 기아가 덮쳤을 때 일본군과 프랑스 총독부가 베트남인들이 보유하고 있던 음식들을 대량으로 강탈했으며 그로 인해 200만 명의 사람들이 굶어 죽었다. 도쿄 대공습 다음날인 1945년 3월 11일 프랑스 총독은 일본 제국 군대에 항복했고 응우옌 왕조의 마지막 황제였던 바오다이가 일본 제국의 괴뢰 정권인 베트남 제국을 세웠다. 그러나 8월 9일 일본 제국이 나가사키에 원자폭탄 투하를 받은 데에 이어서 8월 13일 호찌민의 주도로 8월 혁명이 발발했고 9월 2일에는 일본 제국이 공식적으로 항복하면서 바오다이가 이끌던 베트남 제국도 소멸한다.

5. 일본 제국의 영역

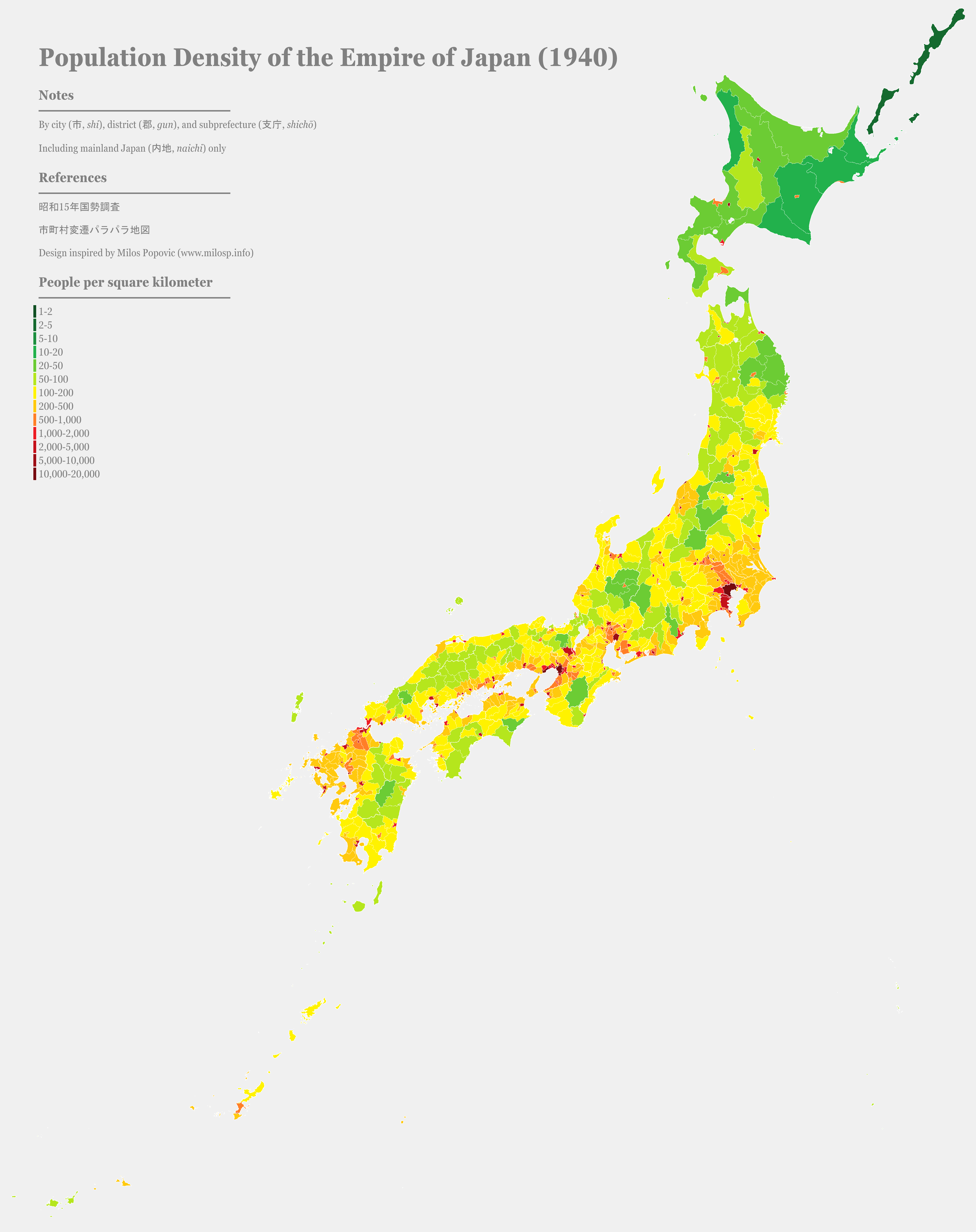

일본 제국은 유럽이나 미국의 식민지 정책과 유사하게, 군비를 확충하여 아시아 지역으로 영토나 식민지 침략을 하였다. 이러한 제국의 확장에는 대한제국의 강제합병 경우처럼 군사력에 바탕을 둔 강압적 방법으로 실행한 경우도 있고, 만주와 같이 전면전을 통한 경우도 있었다. 침략한 지역에는 식민지 정책으로 현지 주민들을 제국 본토인과 동화시키려는 정책을 실시했지만, 차별 정책도 병행했다.[119]

제국이 확대되면서 일본 본토는 내지(內地)로, 식민지는 외지(外地)로 구분했다. 내지는 정부가 관할하지만, 외지는 총독부(總督府)와 같은 식민통치기관이 정책을 수행했다. 사할린섬 이외의 식민지에서는 총 인구에서 내지인(제국 본토인)이 차지하는 비율이 절반 이하였다. 그밖에 여러 이유로 가라후토 청 이외의 식민통치기관은 독자적인 입법권을 수행했으며, 관동주와 남양 군도는 형식적으로는 제국의 영토가 아니었으므로 일본 제국 헌법의 효력이 미치지는 않았다.[119]

제2차 세계 대전 당시에 팽창한 국토는 제국이 패망하면서 급격히 줄어든다. 쇼와 시대에 확장된 영토의 대부분과 이전에 확장한 영토의 일부가 독립하거나, 미국, 중화민국 등에 의해 점령되었고, 일부는 이전의 국가로 흡수되었다.[119]

대일본제국 헌법하의 일본 국토는 완전한 영유권을 가진 영토 외에, 영토에 준하는 지역으로서 다른 나라로부터 빌린 조차지, 국제연맹에 통치를 위임받은 위임통치 지역이 있었다. 이 외에도, 행정권 및 자국민에 대한 사법권을 가진 일부 통치 지역이 있었다.

5. 1. 내지 (본토)

내지(內地)는 일본 제국의 영토 중 일본 열도 및 그 주변 도서로 구성된 지역을 말하며, 현재 일본국의 영토와 거의 일치한다.[119] 쿠릴 열도와 가라후토 청을 제외하면 현재 일본이 실효 지배하는 영토와 비슷하다.

대일본제국헌법(메이지헌법)에는 영토 규정이 없는데, 이는 헤르만 로에스렐의 제안에 따른 것이다. 로에스렐은 영토가 자명하고 국체와 관련되어 의회에 속하지 않는다고 보았으나, 실제로는 일본의 영토가 불안정한 상황이었다.[117] 우에스기 신키치는 "우리 헌법은 영토에 관하여 규정하는 바 없고, 여러 나라 헌법의 어떤 것은 영토를 열거하는 것과 매우 다르다. 그런데 우리에게 있어서는, 영토의 획득은 헌법 개정의 절차를 요하지 않는다"라고 해석했다.[117]

비교법학적 관점에서, 당시 국법학은 '국토'라는 확정된 영역을 국토학으로 정리하고 헌법에 기재하는 것이 관행이었다. 1831년 벨기에 헌법, 1848년 프로이센 헌법, 1871년 독일제국헌법처럼 제1조에 국토 조항을 기재하는 것이 통례였으므로, 대일본제국헌법은 이례적이었다.[118] 이시무라 오사무는 에도 시대의 쇄국 체제와 지정학적 특성에 주목하며, 서구형 식민지 경영에서는 내지와 구분된 '외지'라는 틀이 형성되었다고 설명한다.[118]

일본 제국의 내지는 다음과 같이 구성되었다.

메이지 헌법하에서 도쿄는 제국의 수도, '''帝都(테이토)'''로 불렸으며, 궁성(황거(고쿄))과 정부 기관, 제국의회가 위치했다. 교토는 도쿄 천도 이후에도 수도 지위를 유지했으며, 즉위의례와 대전제가 거행되었다.[116] 히로시마는 일청전쟁 중 임시 수도 역할을 했다. 태평양 전쟁 시 본토 결전에 대비해 천황과 대본영을 나가노현마쓰시로정 지하 갱도(마쓰시로 대본영)로 이동할 계획이 있었으나 실현되지 않았다.

5. 2. 행정 구역

wikitext

내지의 도도부현(都道府縣)은 메이지 천황의 치세에 형성되었으며 현재까지 이어져 오고 있다.

5. 3. 외지 (식민지)

외지(外地)는 내지(內地)를 제외한 일본 제국의 영토를 통칭하며, 식민지(殖民地)라고도 불렸다. 외지에는 조선총독부, 대만총독부, 사할린청, 관동청, 남양청과 같은 관청이 설치되어 통치가 위임되었다. 이들 외지 관청의 요직은 내지인(內地人)이 차지하였다. 외지 관청이 정하는 법령은 법률에 상당하는 규정이라도 제국 의회의 협찬을 필요로 하지 않았다. 외지에도 일본 내지에 준하는 지방 자치 제도가 도입되어, 조선인과 대만인[128]을 포함한 외지 주민에 의한 지방 의회 의원의 공선제(公選制)가 실시되었다.

5. 3. 1. 괴뢰 국가

()(왕징웨이 정권)

()