일상 언어 철학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

일상 언어 철학은 언어의 사용 방식을 통해 철학적 문제를 해결하려는 접근 방식이다. 초기 분석 철학이 언어의 명료성을 통해 철학 문제를 해결하려 한 것과 달리, 후기 비트겐슈타인은 일상 언어에 주목하며 철학적 문제들이 언어 사용의 오해에서 비롯된다고 보았다. 옥스퍼드 대학교를 중심으로 발전했으며, 존 오스틴, 길버트 라일 등이 주요 인물이다. 일상 언어 철학은 본질주의에 반대하며, 언어의 의미는 사용에 있다는 관점을 통해 페미니즘, 마르크스주의 등 다양한 사상에 영향을 미쳤다. 어니스트 겔너는 일상 언어 철학이 보편적 해결책을 제시하지 못한다고 비판했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일상 언어 철학 - 루트비히 비트겐슈타인

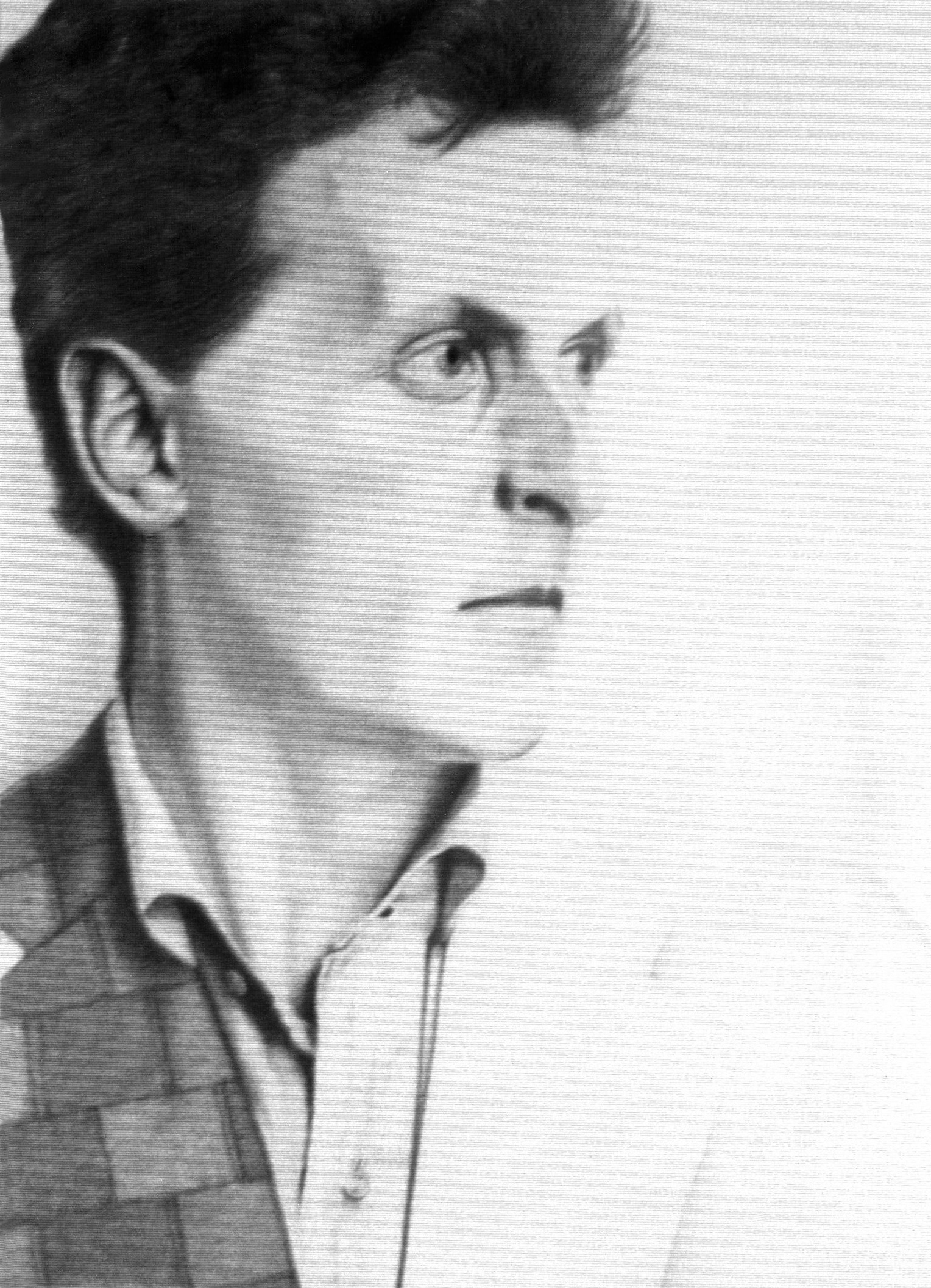

루트비히 비트겐슈타인은 20세기 중요한 철학자 중 한 명으로, 『논리철학논고』를 통해 초기 논리실증주의를 대표하고 『철학적 탐구』로 후기 일상언어철학의 기초를 세웠으며, 언어 게임 개념을 제시하여 현대 철학에 큰 영향을 미쳤다. - 일상 언어 철학 - 길버트 라일

길버트 라일은 영국의 분석철학자로, 심신이원론을 비판하며 마음을 행동의 경향성으로 재해석한 『마음의 개념』과 '알고 있다'의 구분, '두꺼운 기술' 개념 등으로 철학, 인지과학, 문화인류학에 큰 영향을 주었다. - 루트비히 비트겐슈타인 - 버트런드 러셀

버트런드 러셀은 20세기 분석철학의 기초를 다지고 수학의 논리적 환원을 시도한 영국의 철학자, 논리학자, 수학자, 역사가, 사회 비평가, 정치 운동가로, 평화 운동에 참여했으며 노벨 문학상을 수상하여 여러 분야에 영향을 미쳤다. - 루트비히 비트겐슈타인 - 라이너 마리아 릴케

라이너 마리아 릴케는 20세기 초 오스트리아-헝가리 제국 출신의 독일어 시인이자 소설가, 서간 작가로, 그의 작품은 삶의 경험과 연관되어 종교적 신비주의, 죽음과 실존, 예술가의 고뇌 등을 다루며 20세기 문학에 큰 영향을 미쳤다. - 철학 문제 - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다. - 철학 문제 - 심신 문제

심신 문제는 마음과 몸, 정신과 물질의 관계를 다루는 철학 및 과학 분야의 핵심 질문으로, 마음과 몸이 서로 다른 실체라는 이원론과 하나의 실체라는 일원론으로 나뉘며, 현대 신경과학과 인지과학은 뇌 활동과 의식 간의 관계를 밝히는 데 주력하고 있다.

2. 역사

초기 분석철학은 버트런드 러셀과 고틀로프 프레게를 중심으로, 논리학을 사용하여 언어를 명료화하고 철학적 문제를 해결하고자 했다.[14][10][12] 루돌프 카르나프를 포함한 빈 학파와 초기 루트비히 비트겐슈타인 또한 이러한 입장을 공유했다. 이들은 일상 언어가 모호하고 혼란스러워 철학적 문제의 원인이 된다고 보았다. 특히 비트겐슈타인은 《논리 철학 논고》에서 철학적 문제를 더 잘 다루기 위해서는 언어의 모호함을 개선해야 한다고 주장했다.

하지만 후기 비트겐슈타인은 자신의 초기 입장을 철회하고, "매일 사용되는 언어를 바탕으로 철학을 성찰하여야 한다"고 주장했다.[14] 그는 일상 언어에 잘못된 점이 없으며, 오히려 전통적인 철학적 문제들이 언어와 관련 주제를 오해한 환상에 지나지 않는다고 보았다.[10] 이러한 관점에 따라, 비트겐슈타인은 철학적 문제를 해결하는 대신, 일상 언어를 통해 문제 자체를 분해해야 한다고 제안했다.[12]

1940년대 옥스퍼드 대학교에서 존 오스틴과 길버트 라일을 중심으로 발전한 일상 언어 철학은 1960년대에서 1970년대 사이에 널리 퍼졌다.

1940년대 옥스퍼드 대학교에서 존 랭쇼 오스틴과 길버트 라일을 중심으로 일상 언어 철학이 발전하였다.[14] 이들은 일상 언어의 사용 맥락과 의미를 분석하여 철학적 문제를 해결하고자 하였다. 초기 분석 철학자들은 일상 언어가 형이상학적 및 인식론적 문제를 해결하는 데 혼란을 야기한다고 보았으나, 후기 비트겐슈타인은 "매일 사용되는 언어를 바탕으로 철학을 성찰하여야 한다"고 주장하며, 일상 언어에 대한 긍정적 입장으로 선회하였다.[14] 그는 일상 언어에 잘못된 점이 없으며, 전통적인 철학적 문제들이 언어와 관련 주제를 오해한 환상에 지나지 않는다고 보았다.

비트겐슈타인의 이러한 후기 사상은 일상 언어 철학의 중심에 자리 잡고 있으며, 철학적 문제에 접근하여, 문제를 해결하려고 들게 아니라 분해하여야 한다고 제안하였다. 1960년대에서 1970년대 사이에 일상 언어 철학은 널리 확산되었으나, 이후 인기가 급격히 떨어지며 쇠퇴했다. 그럼에도 불구하고, 오스틴의 제자인 스탠리 카벨과 존 설은 1969년에 일상 언어 전통에서 상당히 많은 부분을 따온 중요한 저술을 발표했다.[1][2]

스탠리 카벨과 존 설은 오스틴의 제자로, 1969년에 일상 언어 전통을 계승하는 중요한 저술을 발표했다.[1][2] 카벨은 일상 언어 철학의 장점을 재검토하도록 여러 세대의 철학자와 문학 이론가들에게 영감을 주었고, 전통적인 분석철학의 한계에서 벗어나 후기 분석 철학의 주류를 이끌었다.[3]

최근에는 포스트휴머니즘과 포스트구조주의에서 발견되는 형이상학적이고 난해한 언어를 피하려는 많은 페미니즘 철학자들이 일상 언어 철학의 방법론을 채택했다.[3] 이들 중 다수는 카벨의 제자 또는 동료였다.

현대 일상 언어 철학과 철학적 실용주의(또는 신실용주의) 사이에는 몇 가지 유사점이 있다. 실용주의 철학자 F. C. S. 실러는 그의 저서 ''스핑크스의 수수께끼''에서 일상 언어 철학의 선구자로 여겨질 수 있다.[4]

2. 1. 초기 분석 철학과 일상 언어 철학의 등장

초기 분석철학은 버트런드 러셀과 고틀로프 프레게를 중심으로, 논리학을 사용하여 언어를 명료화하고 철학적 문제를 해결하고자 했다.[14][10][12] 루돌프 카르나프를 포함한 빈 학파와 초기 루트비히 비트겐슈타인 또한 이러한 입장을 공유했다. 이들은 일상 언어가 모호하고 혼란스러워 철학적 문제의 원인이 된다고 보았다. 특히 비트겐슈타인은 《논리 철학 논고》에서 철학적 문제를 더 잘 다루기 위해서는 언어의 모호함을 개선해야 한다고 주장했다.

하지만 후기 비트겐슈타인은 자신의 초기 입장을 철회하고, "매일 사용되는 언어를 바탕으로 철학을 성찰하여야 한다"고 주장했다.[14] 그는 일상 언어에 잘못된 점이 없으며, 오히려 전통적인 철학적 문제들이 언어와 관련 주제를 오해한 환상에 지나지 않는다고 보았다.[10] 이러한 관점에 따라, 비트겐슈타인은 철학적 문제를 해결하는 대신, 일상 언어를 통해 문제 자체를 분해해야 한다고 제안했다.[12]

1940년대 옥스퍼드 대학교에서 존 오스틴과 길버트 라일을 중심으로 발전한 일상 언어 철학은 1960년대에서 1970년대 사이에 널리 퍼졌다.

2. 2. 옥스퍼드 학파와 일상 언어 철학의 발전

1940년대 옥스퍼드 대학교에서 존 랭쇼 오스틴과 길버트 라일을 중심으로 일상 언어 철학이 발전하였다.[14] 이들은 일상 언어의 사용 맥락과 의미를 분석하여 철학적 문제를 해결하고자 하였다. 초기 분석 철학자들은 일상 언어가 형이상학적 및 인식론적 문제를 해결하는 데 혼란을 야기한다고 보았으나, 후기 비트겐슈타인은 "매일 사용되는 언어를 바탕으로 철학을 성찰하여야 한다"고 주장하며, 일상 언어에 대한 긍정적 입장으로 선회하였다.[14] 그는 일상 언어에 잘못된 점이 없으며, 전통적인 철학적 문제들이 언어와 관련 주제를 오해한 환상에 지나지 않는다고 보았다.비트겐슈타인의 이러한 후기 사상은 일상 언어 철학의 중심에 자리 잡고 있으며, 철학적 문제에 접근하여, 문제를 해결하려고 들게 아니라 분해하여야 한다고 제안하였다. 1960년대에서 1970년대 사이에 일상 언어 철학은 널리 확산되었으나, 이후 인기가 급격히 떨어지며 쇠퇴했다. 그럼에도 불구하고, 오스틴의 제자인 스탠리 카벨과 존 설은 1969년에 일상 언어 전통에서 상당히 많은 부분을 따온 중요한 저술을 발표했다.[1][2]

2. 3. 현대의 일상 언어 철학

스탠리 카벨과 존 설은 오스틴의 제자로, 1969년에 일상 언어 전통을 계승하는 중요한 저술을 발표했다.[1][2] 카벨은 일상 언어 철학의 장점을 재검토하도록 여러 세대의 철학자와 문학 이론가들에게 영감을 주었고, 전통적인 분석철학의 한계에서 벗어나 후기 분석 철학의 주류를 이끌었다.[3]최근에는 포스트휴머니즘과 포스트구조주의에서 발견되는 형이상학적이고 난해한 언어를 피하려는 많은 페미니즘 철학자들이 일상 언어 철학의 방법론을 채택했다.[3] 이들 중 다수는 카벨의 제자 또는 동료였다.

현대 일상 언어 철학과 철학적 실용주의(또는 신실용주의) 사이에는 몇 가지 유사점이 있다. 실용주의 철학자 F. C. S. 실러는 그의 저서 ''스핑크스의 수수께끼''에서 일상 언어 철학의 선구자로 여겨질 수 있다.[4]

3. 중심 사상

후기 비트겐슈타인은 언어의 의미는 그 사용에 있다고 보았다. 그는 철학자들이 단어를 일상적인 맥락에서 벗어나 추상적으로 사용함으로써 문제에 빠진다고 비판했다. 예를 들어, '이해'나 '지식'과 같은 철학적 용어들도 일상적인 사용 맥락에서 그 의미를 파악해야 한다고 주장했다. 철학자들이 이러한 용어에 대해 새로운 정의를 내리는 것은 자기 참조적인 무의미로 이어질 수 있다고 경고했다.

일상 언어 철학자들은 '진리'나 '의식'과 같은 질문에도 같은 접근 방식을 적용했다. 이들은 '진리'를 '사물'처럼 취급하는 대신, 일상 언어에서 '진실'과 '의식'이라는 단어가 실제로 사용되는 다양한 방식을 살펴봐야 한다고 주장했다. 비트겐슈타인의 '가족적 유사성' 개념처럼, '진실'이라는 단어에 일치하는 단 하나의 실체는 없을 수도 있다는 것이다. 이러한 관점에 따라 일상 언어 철학자들은 본질주의에 반대하는 경향, 즉 반본질주의적 경향을 보인다. 이러한 반본질주의와 언어 철학은 페미니즘, 마르크스주의 등 사회철학에서 현상에 대한 비판적인 설명을 하는 데 중요하게 활용된다.

후기 비트겐슈타인은 언어의 의미가 일상적인 용법에 있다고 보았으며, 철학자들이 단어를 추상적으로 받아들이면서 문제가 발생한다고 주장했다. 이러한 관점에서, 철학은 일상 언어의 맥락에서 벗어나 단어를 사용하려 할 때 곤경에 빠진다. 예를 들어, "이해"는 "나는 이해한다"라고 말할 때의 의미와 같고, "지식"은 "나는 안다"라고 말할 때의 의미와 같다. 요점은, 적어도 암묵적으로 "이해"나 "지식"이 무엇인지 이미 알고 있다는 것이다. 철학자들이 이러한 용어에 새로운 정의를 내리는 것은 자기 참조적인 무의미를 초래할 수 있으므로, 이미 가지고 있는 정의를 탐구해야 한다.

일상 언어 철학자들은 "진리란 무엇인가?" 또는 "의식이란 무엇인가?"와 같은 질문에 대해서도 같은 방식으로 접근했다. 이들은 '진리'를 탁자나 의자와 같은 '사물'로 가정할 수 없다고 주장하며, 대신 '진리'와 '의식'이라는 단어가 일상 언어에서 실제로 어떻게 사용되는지를 살펴봐야 한다고 주장했다. 연구 결과, '진리'라는 단어에 대응하는 단일한 실체가 없음을 발견할 수 있으며, 비트겐슈타인은 이를 '가족 유사성' 개념을 통해 설명하려 했다. 따라서 일상 언어 철학자들은 본질주의에 반대하는 경향을 보인다.

예를 들어, "진실"은 철학자들이 확실한 것을 의미하는 명사로 취급해왔지만, 일상 언어에서는 "X가 사실인 것처럼 보이지만, '진실'은 Y가 사실이다"와 같이 사용된다. 이는 X가 옳아 보이지만 오해를 불러일으킬 수 있으며, Y가 진실임을 나타내는 표현이다. 즉, "'진실'은"이라는 의미는 "그러나"와 비슷하며, "문제의 본질은…"이라는 구절과 같은 기능을 한다. 또한, "진짜 총"에 대해 이야기할 때, 이는 장난감 총, 가짜 총 등과 대비되는 것일 뿐, 진실의 본성에 대한 형이상학적인 주장을 하는 것이 아니다.

일상 언어 철학은 본질주의에 반대하는 경향을 보인다. 비트겐슈타인은 '가족 유사성' 개념을 통해 단어의 의미가 고정된 본질이 아니라, 다양한 사용 사례들 간의 유사성에 의해 결정됨을 보여주었다. 예를 들어, '진실'이라는 단어는 일상 언어에서 다양한 방식으로 사용되며, 연구 결과 '진실'이라는 단어에 일치하는 단 하나의 실체는 발견되지 않는다.

후기 비트겐슈타인은 언어의 의미가 일상적 용법에 있다고 보았으며, 철학자들이 추상화 과정에서 단어에 걸려 넘어진다고 주장했다. 그는 철학이 일상 속에서 사용하는 문맥에서 벗어난 단어를 사용하려 함으로써 문제를 일으킨다고 보았다. 예를 들어 '이해'나 '지식'과 같은 단어는 이미 암묵적으로 알고 있는 것이므로, 철학자들이 새로운 정의를 내리는 것은 자기 참조적인 무의미로 이어질 수 있다고 주장했다.

이러한 반본질주의적 관점은 페미니즘, 마르크스주의, 포스트구조주의 등 다양한 사상에 영향을 미쳤다. 진실을 사물로 보는 본질주의는 지배 계획과 강하게 연결되어 있다는 비판을 받기도 한다.

3. 1. 언어의 사용과 의미

후기 비트겐슈타인은 언어의 의미가 그 사용에 있다고 보았다. 그는 철학자들이 단어를 일상적인 맥락에서 벗어나 추상적으로 사용함으로써 문제에 빠진다고 비판했다. 예를 들어, '이해'나 '지식'과 같은 철학적 용어들도 일상적인 사용 맥락에서 그 의미를 파악해야 한다고 주장했다. 철학자들이 이러한 용어에 대해 새로운 정의를 내리는 것은 자기 참조적인 무의미로 이어질 수 있다고 경고했다.일상 언어 철학자들은 '진리'나 '의식'과 같은 질문에도 같은 접근 방식을 적용했다. 이들은 '진리'를 '사물'처럼 취급하는 대신, 일상 언어에서 '진실'과 '의식'이라는 단어가 실제로 사용되는 다양한 방식을 살펴봐야 한다고 주장했다. 비트겐슈타인의 '가족적 유사성' 개념처럼, '진실'이라는 단어에 일치하는 단 하나의 실체는 없을 수도 있다는 것이다. 이러한 관점에 따라 일상 언어 철학자들은 본질주의에 반대하는 경향, 즉 반본질주의적 경향을 보인다. 이러한 반본질주의와 언어 철학은 페미니즘, 마르크스주의 등 사회철학에서 현상에 대한 비판적인 설명을 하는 데 중요하게 활용된다.

3. 2. 철학적 문제의 해소

후기 비트겐슈타인은 언어의 의미가 일상적인 용법에 있다고 보았으며, 철학자들이 단어를 추상적으로 받아들이면서 문제가 발생한다고 주장했다. 이러한 관점에서, 철학은 일상 언어의 맥락에서 벗어나 단어를 사용하려 할 때 곤경에 빠진다. 예를 들어, "이해"는 "나는 이해한다"라고 말할 때의 의미와 같고, "지식"은 "나는 안다"라고 말할 때의 의미와 같다. 요점은, 적어도 암묵적으로 "이해"나 "지식"이 무엇인지 이미 알고 있다는 것이다. 철학자들이 이러한 용어에 새로운 정의를 내리는 것은 자기 참조적인 무의미를 초래할 수 있으므로, 이미 가지고 있는 정의를 탐구해야 한다.일상 언어 철학자들은 "진리란 무엇인가?" 또는 "의식이란 무엇인가?"와 같은 질문에 대해서도 같은 방식으로 접근했다. 이들은 '진리'를 탁자나 의자와 같은 '사물'로 가정할 수 없다고 주장하며, 대신 '진리'와 '의식'이라는 단어가 일상 언어에서 실제로 어떻게 사용되는지를 살펴봐야 한다고 주장했다. 연구 결과, '진리'라는 단어에 대응하는 단일한 실체가 없음을 발견할 수 있으며, 비트겐슈타인은 이를 '가족 유사성' 개념을 통해 설명하려 했다. 따라서 일상 언어 철학자들은 본질주의에 반대하는 경향을 보인다.

예를 들어, "진실"은 철학자들이 확실한 것을 의미하는 명사로 취급해왔지만, 일상 언어에서는 "X가 사실인 것처럼 보이지만, '진실'은 Y가 사실이다"와 같이 사용된다. 이는 X가 옳아 보이지만 오해를 불러일으킬 수 있으며, Y가 진실임을 나타내는 표현이다. 즉, "'진실'은"이라는 의미는 "그러나"와 비슷하며, "문제의 본질은…"이라는 구절과 같은 기능을 한다. 또한, "진짜 총"에 대해 이야기할 때, 이는 장난감 총, 가짜 총 등과 대비되는 것일 뿐, 진실의 본성에 대한 형이상학적인 주장을 하는 것이 아니다.

3. 3. 반본질주의

일상 언어 철학은 본질주의에 반대하는 경향을 보인다. 비트겐슈타인은 '가족 유사성' 개념을 통해 단어의 의미가 고정된 본질이 아니라, 다양한 사용 사례들 간의 유사성에 의해 결정됨을 보여주었다. 예를 들어, '진실'이라는 단어는 일상 언어에서 다양한 방식으로 사용되며, 연구 결과 '진실'이라는 단어에 일치하는 단 하나의 실체는 발견되지 않는다.후기 비트겐슈타인은 언어의 의미가 일상적 용법에 있다고 보았으며, 철학자들이 추상화 과정에서 단어에 걸려 넘어진다고 주장했다. 그는 철학이 일상 속에서 사용하는 문맥에서 벗어난 단어를 사용하려 함으로써 문제를 일으킨다고 보았다. 예를 들어 '이해'나 '지식'과 같은 단어는 이미 암묵적으로 알고 있는 것이므로, 철학자들이 새로운 정의를 내리는 것은 자기 참조적인 무의미로 이어질 수 있다고 주장했다.

이러한 반본질주의적 관점은 페미니즘, 마르크스주의, 포스트구조주의 등 다양한 사상에 영향을 미쳤다. 진실을 사물로 보는 본질주의는 지배 계획과 강하게 연결되어 있다는 비판을 받기도 한다.

4. 비판

어니스트 겔너는 옥스퍼드 대학교 학생 시절부터 일상 언어 철학에 대해 가장 열렬히 비판한 사람 중 한 명이었다.[8] 겔너는 비트겐슈타인의 영향을 받은 언어 철학이 "공동체의 관습 외에는 문제에 대한 일반적인 해결책이 없다"는 기본적인 생각은 "전적으로 그리고 완전히 잘못된 것"이라고 보았다.[8] 그는 "공동체가 안정적이지 않고 서로 명확하게 고립되어 있지 않은 세상에서는 말이 되지 않는다"고 주장하며, 비트겐슈타인의 생각이 "의심할 여지 없는 계시로서 열렬히 받아들여졌"던 당시 분위기를 지적했다.[8] 겔너는 1959년에 출판된 그의 저서 ''Words and Things''에서 일상 언어 철학을 비판했다.

4. 1. 어니스트 겔너의 비판

어니스트 겔너는 일상 언어 철학이 공동체의 관습에만 의존하며, 문제에 대한 보편적인 해결 기준을 제시하지 못한다고 비판했다.[8] 겔너는 1959년에 출판된 그의 저서 ''Words and Things''에서 일상 언어 철학을 강하게 비판했다.5. 주요 인물

일상 언어 철학의 발전에 기여한 주요 철학자로는 루트비히 비트겐슈타인이 있으며, 그의 저서로는 ''철학적 탐구(Philosophical Investigations)'', ''파란 책과 갈색 책(Blue and Brown Books)''이 있다. 존 랭쇼 오스틴은 ''말하기의 행위(How to do things with Words)'', ''감각과 지각(Sense and Sensibilia)''등의 저서를 남겼으며, 길버트 라일은 ''마음의 개념(The Concept of Mind)'', ''딜레마(Dilemmas)''를 저술하였다. 피터 스트로슨은 ''개체: 기술적 형이상학 에세이(Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics)'', "언급에 관하여(On Referring)"를 저술했다. 그 외에도, 존 위즈덤, 오스왈드 한플링, H. L. A. 하트 등이 일상 언어 철학에 기여했다.

6. 주요 저작

루트비히 비트겐슈타인의 <<철학적 탐구>>(Philosophical Investigations)는 일상 언어 철학의 주요 저작 중 하나로, G. E. M. 앤스컴에 의해 번역되어 1953년 뉴욕 맥밀란에서 출판되었다. 비트겐슈타인의 <<파란 책과 갈색 책>>(Blue and Brown Books) 또한 중요한 저작으로 언급된다.

존 랭쇼 오스틴의 <<말과 행위>>(How to do things with Words)는 J. O. Urmson과 Marina Sbisa가 편집하여 1975년 하버드대학교 출판부에서 출판되었다. 오스틴의 또 다른 저작으로는 <<감각과 지각>>(Sense and Sensibilia)이 있으며, G. J. Warnock이 편집하여 1962년 옥스퍼드대학교 출판부에서 출판되었다.

길버트 라일의 <<마음의 개념>>(The Concept of Mind)은 1965년 뉴욕 반즈 앤 노블에서 출판되었다.

이 외에도, 오스왈드 한플링의 <<철학과 일상 언어>>(Philosophy and Ordinary Language), H. L. A. 하트의 "책임과 권리의 귀속"(The Ascription of Responsibility and Rights), P. F. 스트로손의 <<개체: 기술적 형이상학 에세이>>(Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics)와 "언급에 관하여"(On Referring), 존 위즈덤의 <<다른 마음>>(Other Minds), <<철학과 정신분석>>(Philosophy & Psychoanalysis), <<역설과 발견>>(Paradox and Discovery) 등이 일상 언어 철학의 주요 저작으로 꼽힌다.

7. 한국 철학에의 영향

참조

[1]

서적

Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language

https://books.google[...]

Cambridge University Press

1969-01-02

[2]

서적

Cavell's Must We Mean What We Say? At 50

https://www.cambridg[...]

Cambridge University Press

[3]

학술지

Introduction

http://newliteraryhi[...]

Johns Hopkins University Press

2015-03-01

[4]

서적

Riddles of the Sphinx: a study in the philosophy of evolution

https://www.biodiver[...]

1891

[5]

서적

Moral Epistles

Harvard University Press

[6]

서적

Ordinary Language: essays in philosophical method

https://archive.org/[...]

Englewood Cliffs N.J. : Prentice-Hall

[7]

서적

When Words Are Called For: A Defense of Ordinary Language Philosophy

https://www.hup.harv[...]

Harvard University Press MA

[8]

서적

Wittgenstein's Ethical Thought

https://books.google[...]

Palgrave Macmillan

[9]

백과사전

Ordinary language philosophy

http://www.iep.utm.e[...]

2012-04-03

[10]

서적

Philosophical Investigations

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

[11]

서적

Wittgenstein

Oxford University Press

[12]

서적

Philosophical Investigations

MacMillan

[13]

서적

Wittgenstein

Oxford University Press

[14]

서적

Philosophical Investigations

MacMillan

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com