장산층

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

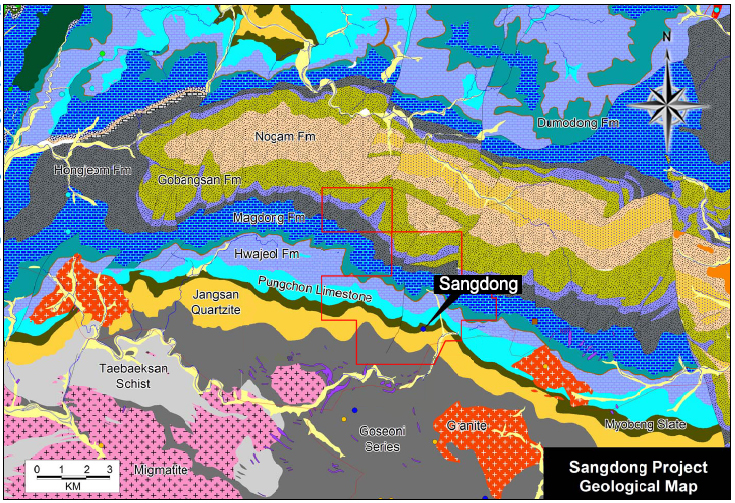

장산층은 대한민국 태백산지구 등에 분포하는 지층으로, 주로 유백색 규암으로 구성되며, 때로는 회색 또는 담홍색을 띤다. 장산층의 퇴적 시기를 두고 학계에서는 캄브리아기라는 주장과 선캄브리아기라는 주장이 대립하고 있으며, 화석이 발견되지 않아 정확한 시대를 특정하기 어렵다. 최근 연구에서는 쇄설성 저어콘 연대 측정, 묘봉층과의 관계, 단층 구조 등을 근거로 다양한 해석이 제시되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 규암 지층 - 동점층

동점층은 규암으로 구성되고 해록석이 산출되며, 화절층을 덮고 삼엽충 화석이 발견되기도 하며, 오르도비스기 최하부에 해당할 것으로 추정되는 지질 구조 연구의 중요한 단서이다. - 규암 지층 - 무릉원

무릉원은 중국 장자제시에 위치한 도화원기에서 유래된 경관구로, 석영 사암 기둥과 독특한 지형, 황석채 등의 명소, 아름다운 경관으로 유네스코 세계유산에 지정되었다. - 오르도비스기 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 오르도비스기 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다. - 캄브리아기 - 퇴적암

퇴적암은 바람, 빙하, 중력, 유수에 의해 운반된 퇴적물이 층상으로 쌓여 압축 및 교결 작용을 거쳐 형성되며, 층리와 화석을 특징으로 하고, 쇄설성, 생화학적, 화학적 퇴적암 등으로 분류된다. - 캄브리아기 - 영월군

영월군은 강원특별자치도 남부에 위치하며 태백산맥과 소백산맥에 둘러싸여 동강과 서강이 흐르고, 단종 유배지와 장릉, 김삿갓 유적지 등 역사·문화 유적과 관광지가 있는 고생대 지층의 카르스트 지형과 지하자원이 풍부한 지역이었으나 석탄 산업 쇠퇴로 인구가 감소하고 있다.

2. 지질학적 특징

장산 규암층은 대부분 선캄브리아기의 율리층군과 화강암질 편마암 위에 부정합으로 놓이지만, 부분적으로는 단층으로 접하고 있다. 김정환 등(1989)은 장산 규암층과 기반암 경계부에서 여러 번의 단층 운동이 있었음을 보고하였다.[3] 정선군 임계면과 삼척시 하장면 지역에서는 원래 장산 규암층이 화강암류 관입으로 분포하지 못하고 화강암과 묘봉층이 직접 접촉하는 것으로 알려졌으나, 이후 연구에서 단층에 의한 것임이 확인되었다.[4]

일반적으로 캄브리아기에 형성된 것으로 알려져 있으나, 장산층에서는 아직까지 화석이 발견되지 않았다. 묘봉층의 화석군을 고려할 때 캄브리아기 제2세(Series 2)의 제3절(Stage 3)과 제4절(Stage 4)에 퇴적된 층으로 추정되나,[5] 장산 규암층이 선캄브리아기의 지층이라는 주장도 있어[6][7] 퇴적 시기에 대한 논란이 있다. 장산 규암층은 내해안(shoreface)과 내부 대륙붕(inner shelf)에 이르는 얕은 바다에서 생성된 것으로 해석되며,[8] 중국 산동성의 리구안층(Liguan Formation)과 대비된다.[9]

2. 1. 구성 암석

태백산지구 지하자원 조사보고서(1962)에 의하면 장산층은 유백색 규암을 주로 하며 회색 또는 담홍색을 띠는 경우도 있고, 곳에 따라 둥근 역(礫)이 산재되어 있다. 장산층은 태백산편마암복합체(태백산통)를 부정합으로 덮고 때로 기저에 함력 규암층을 발달시키는 경우도 있다. 삼척시 대이리에서는 기저 역암의 두께가 2m~3m이며 상동광산 부근에서는 30cm이다. 묘봉층에 의해 정합으로 덮여 있으며 두께는 20m~30m이다.[10]삼척탄전 지역에서 장산층은 유백색, 회백색의 변성규질사암으로 구성되며 풍화에 강해 지형적으로 고지대를 형성한다. 정창희(1969)는 삼척탄전 지역의 장산 규암층을 암상에 따라 3개 층원(member)으로 구분하였다. 기저부 역질규암은 0.1m~4m 두께로 태백산변성암복합체를 부정합으로 덮으며 발달한다. 중부의 조록층원은 암회색~회색 변성사암과 실트스톤이 교호한다. 상부의 장산층원은 장산 규암층의 주체(主體)이며 밝은색의 규암으로 구성된다. 장산층원의 평균 두께는 150m 이나 국지적으로 첨멸한다.[13]

삼척-고사리도폭(1962-1967)에 의하면 장산층은 조선 누층군의 기저(基底)로서 선캄브리아기의 태백산변성암복합체를 부정합으로 덮는다. 기저부에는 10mm 내외의 역(礫)을 함유하는 기저 역암이 발견되는 곳도 있으나 대체로 치밀하고 견고한 규암으로 구성되어 있다. 이들은 주로 유백색을 띠나 상부에서는 담홍색 내지 담회색을 띠기도 한다. 역암의 역(礫)은 주로 원마도가 매우 높은 유백색 규암이고 이 밖에 전기석, 화강암, 흑색 점판암 등을 소량 함유한다. 장산층의 규암은 다른 지층에 비해 풍화와 침식에 대한 저항력이 강해 육백산, 매봉산, 도계읍 소재 두리봉, 삿갓봉 등의 산릉에서 절벽 또는 침식면을 형성한다. 지층의 두께는 10m에서 50m에 이르기까지 지역적인 변화가 심하다. 장산층이 선캄브리아기의 변성암류 상부에 부정합으로 놓여 있고, 상부는 묘봉층과 정합적인 관계를 가지는 것으로 보아, 비교적 안정 상태인 육지(craton)가 해침(海浸)을 받아 형성된 퇴적 분지의 해빈-연안주(海濱-沿岸洲, beach-barrier island)에 퇴적되어 장기간 퇴적물이 이동되면서 풍화, 침식에 강한 물질만 남아 생성된 것으로 해석된다.[14]

태백시 남부 동점동 지역에서 장산층은 남서 방향의 두 개의 주향 이동 단층에 의해 단절되어 분포되어 있다. 동점 지역에서는 주로 담회색 내지 유백색의 중-조립의 규암으로 구성되며, 상부에서 일부분은 역이 포함되어 있는 암회색의 역질규암이 협재되기도 한다. 동점 지역에서 주로 관찰되는 지층의 경사는 주향 이동 단층을 경계로 서쪽은 경사가 급하며 동쪽은 약 10°로써 수평층에 가깝고, 지층의 두께는 약 200m일 것으로 추정된다. 장산층은 퇴적물의 조성 및 조직에 근거해 사주 해변(Barrier beach)이 천해성 사질환경(Nearshore sand)으로 전이되는 환경에서 퇴적된 것으로 추정된다.[15]

경상북도 봉화군 소천면 두음리와 서천리 지역 그리고 영양군 수비면 신암리에는 장산 규암층이 조선 누층군의 타 지층과 따로 떨어져 고립적으로 서북서-동남동 방향으로 소규모 분포한다. 이 지층은 장군봉에서 제비산(917.4m)에 이르는 약 7km 에 걸쳐 산 능선을 따라 높은 부분을 형성하고 있으며 영양군 수비면 신암리에서는 산지 지역에 극히 소규모로 분포한다. 이 지층은 선캄브리아기의 율리층군과 장군석회암층 및 두음리층 또는 동수곡층을 부정합으로 덮고 춘양 화강암에 의해 관입당했다. 장군봉 부근에서의 장산 규암층은 북동 방향의 축을 가진 소규모의 습곡에 의해 휘어져 있다. 장산 규암층은 조립의 규암층으로 풍화면에서는 백색, 담황색 및 담갈색을 띠고 절단면에서는 대부분 (유)백색, 회색을 나타낸다. 전체적으로는 괴상(塊狀)의 규암이나 곳에 따라서는 편리의 발달이 현저한 백운모-석영편암이 분포한다.[20] 본 층의 일부 규암 중에는 바나듐이 대량으로 함유되어 있음이 보고된 바 있다. 가장 짙은 녹색을 띠는 규암이 가장 많은 바나듐을 함유하며, 이 규암을 구성하는 운모가 최다량의 바나듐을 함유하고 있어 다른 암석의 4~6배인 약 9 wt.% V2O3 정도이다.[21]

2. 2. 퇴적 환경

장산 규암층은 대부분 선캄브리아기의 율리층군과 화강암질 편마암 위에 부정합으로 놓이나, 부분적으로는 단층으로 접하고 있다. 김정환 등(1989)은 장산 규암층과 기반암의 경계부를 따라서 여러 번의 단층 운동이 있었음을 보고하였다.[3] 일반적으로 캄브리아기에 형성된 것으로 생각되는 본 층에서는 아직까지 화석이 발견되지 않았다. 묘봉층의 화석군을 고려할 때 캄브리아기 제2세(Series 2)의 제3절(Stage 3)과 제4절(Stage 4)에 퇴적된 층으로 추정되나,[5] 장산 규암층이 선캄브리아기의 지층이라는 주장도 있어[6][7] 현재 장산 규암층의 퇴적 시기에 관해 논란이 있는 상태이다. 장산 규암층은 내해안(shoreface)과 내부 대륙붕(inner shelf)에 이르는 얕은 바다에서 생성된 것으로 해석된다.[8] 장산 규암층은 중국 산동성의 리구안층(Liguan Formation)에 대비된다.[9]2. 3. 지질 구조

정선군 화암면 지역에서는 북북동 방향의 주향 이동 단층에 의해 묘봉층과 단층 접촉하고 있으며, 충상 단층에 의해 묘봉층 위에 장산층이 놓여 있다.[11] 정선군 화암면 몰운리의 몰운대 절벽과 소금강 일대 지역에는 단층이 발달한다.[1]정선군 남면 문곡리 361에는 감입곡류 하천을 따라 장산 규암층의 절벽이 드러나 있으며, 사암은 대체로 판상이고 사층리가 발달한다.[1]

태백시 남부 동점동 지역에서는 남서 방향의 두 개의 주향 이동 단층에 의해 단절되어 분포한다.[15]

서벽리 지질도폭(1962)에 의하면 장산층은 태백산 동쪽에서 남-북 주향의 함백산 단층에 의해 약 3.6 km 변위되어 태백시 문곡동 남서부에서 평안 누층군의 홍점층 및 사동층과 단층 접촉을 하고 있으며, 봉화군 석포면 대현리에 소재한 조록바위봉(1088.3 m) 동측에서 북동 주향의 평천 단층에 의해 약 500 m 변위된다.[16]

옥동 지질도폭(1966)에 의하면 백운산 향사대를 따라 향사대 남쪽 상동읍 구래리-내덕리 경계 지역에서 중동면 녹전리까지 동남동-서북서 방향, 그리고 중동면 화원리-김삿갓면 외룡리와 주문리 경계 지역에서 김삿갓면 대야리-와석리 경계 지역까지 북동-남서 방향으로 길게 이어져 분포하며, 사층리가 나타난다.[17]

영월군 김삿갓면 와석리 991 에는 횡와 습곡과 역단층도 발달한다.[1]

단양 지질도폭(1967)에 의하면 단양군 지역에 분포하는 조선 누층군의 기저를 이루며, 단양군 대강면 황정리에서 죽령역 부근을 지나 영춘면 동대리에 이르기까지 북동 방향으로 좁고 길게 발달하며, 중간에 죽령 단층 등에 의해 1.5 km 정도 변위된다. 본 지층의 주향과 경사는 대체로 북동 45~50°에 북서 40~60°이다.[18]

단양읍 천동리 다리안 계곡에는 원래 부정합이었으나 이후 옥동 단층의 활동으로 연성 전단대가 생성되어 화강편마암 내에 엽리가 발달한다. 북서쪽으로 경사하는 장산 규암층에는 역암이 관찰된다.[19]

2. 4. 층서 관계

장산 규암층은 대부분 선캄브리아기의 율리층군과 화강암질 편마암 위에 부정합으로 놓이나, 부분적으로는 단층으로 접하고 있다. 김정환 등(1989)은 장산 규암층과 기반암의 경계부를 따라서 여러 번의 단층 운동이 있었음을 보고하였다.[3] 정선군 임계면과 삼척시 하장면 지역에 해당하는 임계 지질도폭에서는 장산 규암층이 화강암류의 관입으로 인해 일부분 분포하지 못하고, 화강암과 묘봉층이 직접 접촉하는 것으로 표기되어 있었으나, 이후의 연구에 의해 이러한 접촉관계가 화강암 관입에 의한 것이 아니라 단층에 의하여 단절된 것임이 확인되었다.[4]일반적으로 캄브리아기에 형성된 것으로 생각되는 장산층에서는 아직까지 화석이 발견되지 않았다. 장산층은 묘봉층의 화석군을 고려할 때 캄브리아기 제2세(Series 2)의 제3절(Stage 3)과 제4절(Stage 4)에 퇴적된 층으로 추정되나,[5] 장산 규암층이 선캄브리아기의 지층이라는 주장도 있어[6][7] 현재 장산 규암층의 퇴적시기에 관해 논란이 있는 상태이다.

태백산지구 지하자원 조사보고서(1962)에 의하면 장산층은 태백산편마암복합체(태백산통)를 부정합으로 덮고 때로 기저에 함력 규암층을 발달시키는 경우도 있다. 삼척시 대이리에서는 기저 역암의 두께가 2~3 m이며 상동광산 부근에서는 30 cm이다. 장산층은 묘봉층에 의해 정합으로 덮여 있으며 두께는 20~30 m이다.[10]

3. 지역별 분포

태백산지구 지하자원 조사보고서(1962)에 의하면 장산층은 유백색 규암을 주로 하며 회색 또는 담홍색을 띠는 경우도 있고, 곳에 따라 둥근 역(礫)이 산재되어 있다. 장산층은 태백산편마암복합체(태백산통)를 부정합으로 덮고 때로는 기저에 함력 규암층을 발달시키기도 한다. 삼척시 대이리에서는 기저 역암의 두께가 2m~3m이며 상동광산 부근에서는 30cm이다. 장산층은 묘봉층에 의해 정합으로 덮여 있으며 두께는 20m~30m이다.[10]

장산 규암층은 여러 지역에 걸쳐 분포하며, 지역별로 다음과 같은 특징을 보인다.

3. 1. 정선군

정선군 내에서 장산층은 소금강 일대에 분포하며 절벽을 형성하고 있다.정선군 화암면 지역에서는 북북동 방향의 주향 이동 단층에 의해 묘봉층과 단층 접촉하고 있으며 충상단층에 의해 묘봉층 위에 장산층이 놓여 있다. 장산층은 주로 담갈색 규암, 유백색 조립 규암, 담회색 조립 규암 등으로 구성되어 있으며, 하부는 대체로 담갈색 조립 규암이, 상부는 담갈색-유백색 조립 규암이 우세하다. 퇴적 구조로는 노두 규모의 사층리가 발달되어 있다. 화암면에서 관찰되는 본 층의 경사는 약 10°내외로 거의 수평층에 가까우며, 두께는 약 200 m 내외로 추정된다. 장산층은 퇴적물의 조성 및 조직에 근거해 사주 해변(barrier beach)이 천해성 사질환경(nearshore sand)으로 전이되는 환경에서 퇴적된 것으로 추정되며, 퇴적 초기 및 후기 단계에 각각 해침(海浸)과 해퇴(海退) 작용이 있었던 것으로 해석된다.[11]

정선군 화암면 몰운리의 몰운대 절벽과 소금강 일대 지역에는 유백색 내지 담홍색의 규질사암, 세립 내지 중립질사암과 역질사암과 사암 내에 렌즈상으로 협재되는 역암 등으로 구성되고 단층과 사층리가 발달하는 장산 규암층이 드러나 있다. 화암약수는 톡 쏘는 맛이 나는 탄산수이나 화암약수 옆에 있는 계곡은 그렇지 않은데 화암약수에서 나오는 물은 주변의 석회암을 통과하면서 탄산 성분을 많이 포함하게 되지만 계곡의 물은 규암 지대를 흐르기 때문이다.[1]

정선군 남면 문곡리 361 에는 감입곡류 하천을 따라 유백색 내지 담홍색의 규질사암으로 구성된 장산 규암층의 절벽이 드러나 있다. 사암은 대체로 판상이며 사층리가 발달한다.[1]

3. 2. 평창군

평창 지질도폭(1979)에 의하면 평창 지역에 분포하는 조선 누층군 태백층군 최하부의 지층으로 금당산(1174.1 m) 서측에서 평창군 대화면 개수리와 상안미리 서방 1.5 km인 바랑재를 지나 승두봉에 이르기까지 분포하는 것과, 이 분포지 동쪽 1.5 km 부근인 상안미리에서 854 m 고지를 지나 계속되는 능선으로 방림리 북방 1.5 km 까지 계속된 두 가닥의 분포지가 있다.[12] 이곳에서 장산 규암층이라고 부른 것은 그 암질이 삼척시 지역의 태백층군 장산 규암층과 유사하므로 이에 대비하여 그렇게 부른 것이다.[12] 본 지층은 주로 백색의 규암으로 구성되며 방림층군 상위에 부정합적으로 놓인다.[12] 층리가 잘 나타나 있으며 지층의 일반적인 주향은 북동 10°이고 경사는 지층의 역전으로 인해 남동 50°내지 북서 40°를 나타낸다.[12] 승두봉에서는 북동 10°주향의 향사 습곡 구조가 있어 가운데에 묘봉층이 있고 본 장산 규암층이 그 양쪽으로 분포된다.[12] 854 m 고지 능선상의 본 규암층은 남쪽으로 능선을 따라가다가 방림리 북방에서 방림 스러스트 단층에 의해 절단되고 854 m 고지 북방으로는 평창강에 도달하기 전 상안미리에서 첨멸(尖滅; 뾰족한 끝이 차츰 가늘어져 없어짐)된다.[12]3. 3. 삼척탄전 (삼척시, 태백시)

삼척탄전 지역에서 장산층은 유백색, 회백색의 변성규질사암으로 구성되며 풍화에 강해 지형적으로 고지대를 형성한다. 정창희(1969)는 삼척탄전 지역의 장산 규암층을 암상에 따라 3개 층원으로 구분하였다. 기저부 역질규암은 0.1~4 m 두께로 태백산변성암복합체를 부정합으로 덮으며 발달한다. 중부의 조록층원은 암회색~회색 변성사암과 실트스톤이 교호한다. 상부의 장산층원은 장산 규암층의 주체(主體)이며 밝은색의 규암으로 구성된다. 장산층원의 평균 두께는 150 m 이나 국지적으로 첨멸한다.[13]삼척-고사리도폭(1962-1967)에 의하면 장산층은 조선 누층군의 기저(基底)로서 선캄브리아기의 태백산변성암복합체를 부정합으로 덮는다. 기저부에는 10 mm 내외의 역(礫)을 함유하는 기저 역암이 발견되는 곳도 있으나 대체로 치밀하고 견고한 규암으로 구성되어 있다. 이들은 주로 유백색을 띠나 상부에서는 담홍색 내지 담회색을 띠기도 한다. 역암의 역(礫)은 주로 원마도가 매우 높은 유백색 규암이고 이 밖에 전기석, 화강암, 흑색 점판암 등을 소량 함유한다. 장산층의 규암은 다른 지층에 비해 풍화와 침식에 대한 저항력이 강해 육백산, 매봉산, 도계읍 소재 두리봉, 삿갓봉 등의 산릉에서 절벽 또는 침식면을 형성한다. 지층의 두께는 10에서 50 m에 이르기까지 지역적인 변화가 심하다. 장산층이 선캄브리아기의 변성암류 상부에 부정합으로 놓여 있고, 상부는 묘봉층과 정합적인 관계를 가지는 것으로 보아, 비교적 안정 상태인 육지(craton)가 해침(海浸)을 받아 형성된 퇴적 분지의 해빈-연안주(海濱-沿岸洲, beach-barrier island)에 퇴적되어 장기간 퇴적물이 이동되면서 풍화, 침식에 강한 물질만 남아 생성된 것으로 해석된다.[14]

태백시 남부 동점동 지역에서 남서 방향의 두 개의 주향 이동 단층에 의해 단절되어 분포되어 있다. 동점 지역에서는 주로 담회색 내지 유백색의 중-조립의 규암으로 구성되며, 상부에서 일부분은 역이 포함되어 있는 암회색의 역질규암이 협재되기도 한다. 동점 지역에서 주로 관찰되는 지층의 경사는 주향 이동 단층을 경계로 서쪽은 경사가 급하며 동쪽은 약 10°로써 수평층에 가깝고, 지층의 두께는 약 200 m일 것으로 추정된다. 장산층은 퇴적물의 조성 및 조직에 근거해 사주 해변(Barrier beach)이 천해성 사질환경(Nearshore sand)으로 전이되는 환경에서 퇴적된 것으로 추정된다.[15]

3. 4. 백운산 향사대 남측 (영월군)

영월군~태백시 지역 백운산 향사대 남측 지역에서 장산 규암층은 선캄브리아기 기반암과 부정합으로 접촉하며 북쪽으로 경사한다.서벽리 지질도폭(1962)에 의하면 장산 규암층 분포지는 다른 지역에서와 같이 높고 험준한 산악 지대를 형성하고 있다. 서벽리도폭 내에서 장산층은 북서 75° 방향으로, 조람봉(1004.5 m)에서 태백산, 장산(1409 m)을 지나 영월군 상동읍 내덕리와 산솔면 직동리의 경계에 위치한 매봉산(1271.2 m)으로 이어진다. 장산층 하부는 선캄브리아기 율리층군 고선리층을 경사 부정합으로 덮고 있다. 장산층은 태백산 동쪽에서 남-북 주향의 함백산 단층에 의해 약 3.6 km 변위되어 태백시 문곡동 남서부에서 평안 누층군의 홍점층 및 사동층과 단층 접촉을 하고 있으며 봉화군 석포면 대현리에 소재한 조록바위봉(1088.3 m) 동측에서 북동 주향의 평천 단층에 의해 약 500 m 변위된다. 조록바위봉 부근의 장산층은 홍제사 화강암의 관입에 의하여 고선리층과 격리되어 있다. 장산층 상부에는 담갈색, 담회백색 및 백색을 띠는 세립질 내지 중립질의 두터운 규암으로 구성되어 있다. 장산층 하부에는 층준에 따라 규암 및 편암류로 구성된 암회색 혹은 담홍색 역(礫)을 가지는데 도폭 동부 태백, 봉화 쪽으로 갈수록 함력(含礫) 지층의 두께가 증가한다. 역의 크기는 콩알만한 것에서부터 장경 10 cm 에 이르는 것까지 있다. 이들은 보통 달걀 모양을 가지며 원도(円度; roundness)도 높은 편이다.[16]

옥동 지질도폭(1966)에 의하면 백운산 향사대를 따라 향사대 남쪽 상동읍 구래리-내덕리 경계 지역에서 중동면 녹전리까지 동남동-서북서 방향, 그리고 중동면 화원리-김삿갓면 외룡리와 주문리 경계 지역에서 김삿갓면 대야리-와석리 경계 지역까지 북동-남서 방향으로 길게 이어져 분포한다. 유백색 규암을 주로 하며 부분적으로 회색 또는 담홍색을 띤다. 사층리가 나타나고 곳에 따라 장산층의 기저 역암으로 보이는 역암층이 2~3 m 두께로 보이는데 이 부분의 역(礫)에서는 하부의 선캄브리아기 율리층군에 속하는 암석으로 확인된 것을 발견하지 못하였다. 장산층은 상위의 묘봉층에 의해 정합적으로 덮이며 두께는 200~300 m이다. 대개 장산층의 하부에는 얇은 처트층이 있는데 이는 퇴적 환경의 변화로 인하여 퇴적 초기에 퇴적물 공급의 한정된 조건에서 침전된 것으로 해석된다. 또한 영월군 김삿갓면 외룡리에서 단양도폭 지역에 이르기까지 장산층의 하위 및 그 부근에는 약 10 m 두께의 대(帶)로 녹니석 또는 견운모나 활석을 수반하는 편암 모양의 암석으로 변질되어 있음을 볼 수 있다. 이 변질대는 5만 지질도에 '견운모편암화'(ss; sericite-schist)로 표시되어 있다.[17][1]

영월군 김삿갓면 와석리 991 (N 37°07'00.62", E 128°36'14.17", 프레임하우스 하천 노두)에는 선캄브리아기 영남 육괴의 태백산변성암복합체에 속하는 율리층군과 캄브리아기의 장산 규암층이 부정합으로 접촉하고 있다. 이곳의 편암은 대개 녹니석편암, 흑운모/견운모-녹니석편암, 혼성암이다. 부정합 경계에는 기저 역암이 발달하며 장산 규암층 내에는 원마도가 높은 규암력이 함유되어 있다. 일부 역(礫)들은 광역 변성 작용을 받아 신장된 것도 있다. 규암에는 사층리 및 점이 층리 등이 발달한다. 횡와 습곡과 역단층도 발달한다.[1]

3. 5. 단양군

단양군 지역에 분포하는 조선 누층군의 기저를 이루며 하부의 선캄브리아기 흑운모 화강암질 편마암을 부정합으로 덮고 있으나, 대강면 황정리에서 중생대의 흑운모 화강암에 의해 관입 당하였다.[18] 단양군 대강면 황정리에서 죽령역 부근을 지나 영춘면 동대리에 이르기까지 북동 방향으로 좁고 길게 발달하며, 중간에 죽령 단층 등에 의해 1.5 km 정도 변위된다. 장산층의 주향과 경사는 대체로 북동 45~50°에 북서 40~60°이다.장산층은 주로 회백색의 규암과 석영 편암으로 구성되어 있고, 타 지층에 비해 풍화에 강해 험준한 지형을 이룬다. 장산층과 화강암질 편마암과의 부정합면을 따라서는 약 5~6 m 두께로 활석질 운모 편암(Talcmica schist)이 협재되어 있다. 활석질 편암층 상위에는 대체로 2~3 m 두께를 갖는 회백색 내지 유백색 석영 기질(基質; matrix) 속에 극히 강도가 높은 역(礫)들이 들어 있는 역암이 놓인다. 역의 크기는 3~4 cm의 장경을 갖는 것이 보통이고 이들의 장경이 층리에 따라 평행하게 놓인다. 역암층 위에는 장산 규암층의 주요 구성 암석인 담백색 규암이 놓이며, 이들은 조립 내지 중립질의 치밀 견고한 괴상(塊狀) 규암이 우세하다. 지층의 두께는 대체로 60~80 m이다.[18]

단양읍 천동리 다리안 계곡(N 36.9622944, E 128.4234278)에는 캄브리아기의 장산 규암층과 선캄브리아기의 화강편마암(흑운모 화강암질 편마암)이 직접 맞닿는 '''다리안 부정합'''이 드러나 있다. 다리안 부정합은 단양국가지질공원의 지질 유산이며 두 암석 간에는 약 13억 년의 시간 차이가 있다. 이곳은 원래 부정합이었으나 이후 옥동 단층의 활동으로 연성 전단대가 생성되어 화강편마암 내에 엽리가 발달한다. 북서쪽으로 경사하는 장산 규암층에는 역암이 관찰된다.

단양읍 천동리 지역에서는 옥천 습곡대에 속하는 조선 누층군 장산 규암층과 영남 육괴에 속하는 엽리상 화강암(흑운모 화강암질 편마암)이 직접 접하며 옥동 단층의 일부에 속한다. 원생대 초기인 약 2.16Ga의 관입 연대를 보이는 엽리상 화강암의 엽리는 조선 누층군의 층리면 그리고 두 암체의 접촉면과 대체로 평행한 관계를 보인다. 권성택 등(1995)은 단양군 천동리 지역에서의 야외 관찰을 통해 반취성 전단대(semi-brittle shear zone) 내 운모들은 북서측의 장산 규암층이 남동측의 엽리상 화강암에 대하여 북동측으로 이동한 전단 감각을 지시한다고 보고하였다. 장산 규암층 내에는 약 10 cm 두께의 연성 전단대가 규암층의 층리면에 평행하게 발달하며 비대칭구조에 의한 전단 감각 역시 우수 주향 이동을 나타내 엽리상 화강암과 조선 누층군 사이의 전단 운동시 장산 규암층도 특정 층을 따라 전단 작용을 받았음을 지시한다. 흑운모 화강암질 편마암의 전암 및 장석과 포획암에 대한 Pb 연대는 2.16Ga의 관입시기를 지시한다.[19]

3. 6. 봉화군 및 영양군

경상북도 봉화군 소천면 두음리와 서천리 지역 그리고 영양군 수비면 신암리에는 장산 규암층이 조선 누층군의 타 지층과 따로 떨어져 고립적으로 서북서-동남동 방향으로 소규모 분포한다. 이 지층은 장군봉에서 제비산(917.4 m)에 이르는 약 7 km 에 걸쳐 산 능선을 따라 높은 부분을 형성하고 있으며 영양군 수비면 신암리에서는 산지 지역에 극히 소규모로 분포한다. 이 지층은 선캄브리아기의 율리층군과 장군석회암층 및 두음리층 또는 동수곡층을 부정합으로 덮고 춘양 화강암에 의해 관입당했다.[20] 장군봉 부근에서의 장산 규암층은 북동 방향의 축을 가진 소규모의 습곡에 의해 휘어져 있다. 장산 규암층은 조립의 규암층으로 풍화면에서는 백색, 담황색 및 담갈색을 띠고 절단면에서는 대부분 (유)백색, 회색을 나타낸다. 전체적으로는 괴상(塊狀)의 규암이나 곳에 따라서는 편리의 발달이 현저한 백운모-석영편암이 분포한다.[20] 본 층의 일부 규암 중에는 바나듐이 대량으로 함유되어 있음이 보고된 바 있다. 가장 짙은 녹색을 띠는 규암이 가장 많은 바나듐을 함유하며, 이 규암을 구성하는 운모가 최다량의 바나듐을 함유하고 있어 다른 암석의 4~6배인 약 9 wt.% V2O3 정도이다.[21]3. 7. 문경시

문경시 내에서 장산 규암층은 동로면 수평리-산북면 종곡리 사이의 약 5 km 지역에만 소규모로 띠 모양으로 분포하며 조선 누층군 문경층군 부곡리층과는 별개의 지층이다. 이 지층은 하위의 선캄브리아기의 흑운모 화강암질 편마암(PCEbggn)을 부정합으로 덮고 북측에서는 백악기의 흑운모 화강암(Kbgr)에 의해 관입당해 있다. 지층의 주향과 경사는 수평리 계곡 노두에서는 북동 20°및 북서 80°이며 종곡리 남방에서는 북동 70°및 북서 70°이다. 암석은 백색 내지 회백색이다.[22]4. 퇴적 시기 논란

장산 규암층은 대부분 선캄브리아기의 율리층군과 화강암질 편마암 위에 부정합으로 놓여 있지만, 일부 지역에서는 단층으로 접하고 있다. 일반적으로 캄브리아기에 형성된 것으로 알려져 왔으나, 화석이 발견되지 않아 퇴적 시기에 대한 논란이 있다. 묘봉층의 화석군을 고려하면 캄브리아기 제2세(Series 2)의 제3절(Stage 3)과 제4절(Stage 4)에 퇴적된 것으로 추정되지만,[5] 선캄브리아기 지층이라는 주장도 제기되어 왔다.[6][7]

장산 규암층의 퇴적 시기 논란은 크게 캄브리아기 설과 선캄브리아기 설로 나뉜다. 1962년 태백산지구지하자원조사 이후 학계에서는 일반적으로 장산 규암층이 고생대 캄브리아기에 퇴적되었고 상위의 묘봉층과 정합 관계를 가진다고 보았으나, 서울대학교 이용일 교수를 중심으로 장산 규암층이 선캄브리아기에 퇴적되었으며 묘봉층과는 부정합 관계라는 주장이 제기되었다.

이러한 논란의 주된 이유는 장산 규암층에서 특정 지질시대를 지시하는 화석이 발견되지 않아 정확한 지질시대를 특정할 수 없기 때문이다.[23]

최근 부경대학교 연구진은 문경시에 분포하는 장산 규암층과 단양-제천 지역의 금수산 규암층에서 쇄설성 저어콘 U-Pb 연령을 분석하여, 두 층이 서로 대비될 가능성을 제시하였다. 특히 금수산 규암층에서는 캄브리아기에 해당하는 연령이 분석되어, 장산 규암층의 퇴적 시기가 캄브리아기 이후일 가능성도 제기되었다.[1][36]

장산층의 퇴적 시기에 대해서는 선캄브리아기 설과 캄브리아기 설이 대립하고 있으며, 이와 관련된 논의를 정리하면 아래 표와 같다.

4. 1. 선캄브리아기 설

장산 규암층이 고생대 캄브리아기가 아닌 선캄브리아기에 퇴적되었다는 주장은 여러 근거를 바탕으로 제기되어 왔다.- 저어콘 연대 측정: 장산층 암석 시료에서 추출한 쇄설성 저어콘에 대한 U-Pb 연대 측정 결과, 약 25억 년 전과 18~20억 년 전의 연령 피크가 뚜렷하게 나타났다. 이는 장산층의 퇴적 시기가 선캄브리아기임을 시사하는 증거로 해석된다.[24][25][26] 그러나 이 결과는 퇴적 환경과 퇴적물 공급지의 차이를 고려하지 않은 해석이라는 반론도 있다.[27]

- 옥동 단층 연대: 옥동 단층을 따라 발달한 압쇄암(壓碎巖; Mylonite, 단층 작용으로 형성된 암석)의 칼륨-아르곤 연대 측정 결과는 약 5억 6200만 년 전으로, 장산층이 선캄브리아기 최후기에 퇴적된 후 압쇄 작용을 받았음을 시사한다.[31] 그러나 이 연대 측정 결과는 과잉 아르곤(Ar)을 포함하고 있어 신뢰하기 어렵다는 지적도 있다.[35]

- 부정합 증거: 태백시 동점역 부근에서 장산층과 상위 묘봉층 사이에 부정합 관계를 나타내는 불규칙한 경계면이 보고되었다.[1] 이는 장산층이 묘봉층 퇴적 이전에 침식 작용을 받았음을 의미한다. 그러나 이 경계면은 부정합이 아닌 단층 작용에 의한 2차 구조라는 반론이 제기되었다.[32]

이러한 증거들에도 불구하고, 장산층에서는 특정 지질시대를 지시하는 화석이 발견되지 않아 정확한 퇴적 시기를 확정하기는 어렵다.[23]

아래는 선캄브리아기 설과 그에 대한 반론을 정리한 표이다.

4. 2. 캄브리아기 설 (반론)

1962년 태백산지구지하자원조사 이후 학계에서는 일반적으로 장산 규암층이 고생대 캄브리아기에 퇴적되었고 상위의 묘봉층과 정합 관계인 것으로 알려져 왔으나, 최근 20여 년 간 장산 규암층의 퇴적 시기에 대한 논란이 있어 왔다. 장산 규암층이 캄브리아기에 퇴적되었다는 주장에 대한 반론은 다음과 같다.

4. 3. 최근 연구 동향

장산 규암층의 퇴적 시기에 대한 논란은 1962년 태백산지구지하자원조사 이후 계속되어 왔다. 학계에서는 일반적으로 장산 규암층이 고생대 캄브리아기에 퇴적되었고 상위의 묘봉층과 정합 관계인 것으로 알려져 왔으나, 선캄브리아기 지층이라는 주장이 제기되면서 논란이 시작되었다.[23]장산 규암층이 논란이 되는 주된 이유는 고생대 화석이 발견되지 않아 정확한 지질시대를 특정할 수 없기 때문이다. 현재까지 장산 규암층에서는 특정 지질시대를 지시하는 어떠한 화석도 발견되지 않았다.[23]

최근에는 부경대학교 연구진이 문경시에 분포하는 장산 규암층과 단양-제천 지역의 금수산 규암층에서 쇄설성 저어콘 U-Pb 연령을 분석하였다. 그 결과, 두 층 모두에서 약 18-20억 년과 약 25억 년 부근에 강한 피크를 보이는 유사한 연령 분포 특성이 나타났다. 이는 두 층이 대비될 가능성을 시사한다. 특히 금수산 규암층에서는 캄브리아기에 해당하는 516±7 Ma의 젊은 연령이 분석되어, 금수산 규암층이 장산 규암층에 대비된다면 장산 규암층의 퇴적 시기가 캄브리아기 이후일 가능성도 제기되었다.[1][36]

장산층의 퇴적시기에 대해서는 선캄브리아기설과 캄브리아기설이 대립하고 있으며, 이와 관련된 논의를 정리하면 아래와 같다.

참조

[1]

서적

강원권 지질유산 발굴 및 가치평가 (Assessment of the value and distribution of Geological Heritages in Gangwon Province)

국립공원공단, 대한지질학회

2019-12

[2]

웹인용

5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[3]

논문

옥동단층(玉洞斷層) (The Okdong Fault)

https://www.dbpia.co[...]

1989-01

[4]

논문

우리나라 구조지질학 발전의 발자취: 고찰 (Footprints of structural geology in Korea: Review)

http://www.jgsk.or.k[...]

2017-02

[5]

논문

A review of the stratigraphy of the Lower Paleozoic Joseon Supergroup (하부 고생대 조선누층군 층서 재고찰)

https://www.dbpia.co[...]

2021-08

[6]

논문

Early evolution of the Duwibong Unit of the lower Paleozoic Joseon Supergroup, Korea: A new view

https://www.proquest[...]

2006-12

[7]

논문

Depositional age and petrological characteristics of the Jangsan Formation in the Taebaeksan Basin, Korea-revisited (태백산분지에 분포하는 장산층의 퇴적시기 및 암석 특성 재고찰)

https://www.dbpia.co[...]

2016-02

[8]

웹인용

The Jangsan and Myeonsan formations (Early Cambrian) of the Taebaek Group, mideast Korea: depositional processes and environments

https://www.proquest[...]

[9]

논문

The Jangsan Formation refined

https://link.springe[...]

2022-10

[10]

웹인용

태백산지구 지하자원 조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1962

[11]

웹인용

강원도 정선군 화암면 일대에 분포하는 하부 고생대층의 지질구조, 변형사 및 3차원적 모델링 분석 (Geological structure, deformation, and three-dimensional modeling of the Lower Paleozoic strata in the area of Hwaam-myeon, Jungsun-gun, Gangwon-do)

http://www.riss.kr/s[...]

강원대학교 지질학과

2018

[12]

웹인용

平昌·寧越 地質圖幅說明書 (평창·영월 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1979

[13]

웹인용

Stratigraphy and Paleontology of the Samcheog Coalfield, Gangweondo, Korea (Ⅰ) (江原道 炭三田陟의 層序 및 古生物)

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

1969-03

[14]

웹인용

삼척-고사리도폭 지질보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1994

[15]

웹인용

강원도 태백시 동점동 일대의 지질구조 및 지질모델링 (Geologic structures and geological modeling at the Dongjum-dong, Taebaek-city, Kangwon-do, Korea)

http://www.riss.kr/s[...]

강원대학교 대학원

2018

[16]

웹인용

西碧里 地質圖幅說明書 (서벽리 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1965

[17]

웹인용

玉洞 地質圖幅說明書 (옥동 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1966

[18]

웹인용

丹陽 地質圖幅說明書 (단양 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1967

[19]

논문

단양 천동리 지역 옥천대/영남육괴의 접촉관계와 소위 화강암질 편마암의 Pb-Pb 연대 (Nature of contact between the Ogcheon belt and Yeongnam massif and the Pb-Pb age of granitic gneiss in Cheondong-ri, Danyang)

https://scienceon.ki[...]

1995

[20]

웹인용

三斤里 地質圖幅說明書 (삼근리 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1963

[21]

논문

경북(慶北) 봉화군에 분포(分布)는 장산규암층(壯山硅岩層)의 암석학적(岩石學的) 및 지구화학적(地球化學的) 연구(硏究) (Petrological and Geochemical Studies on Quartzite from the Jangsan Quartzite Formation in the Bonghwa-Gun, Korea)

https://scienceon.ki[...]

1995

[22]

웹인용

上金谷 地質圖幅說明書 (상금곡 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1968

[23]

웹인용

삼척시 하군천리에 분포하는 장산층의 퇴적학적 연구

http://www.riss.kr/s[...]

경북대학교

2018

[24]

논문

조선누층군 장산층과 시대미상 금수산층의 쇄설성 저어콘 U-Pb 연령분포 특성 비교 (Comparison of U-Pb Age Distribution Characteristics of Detrital Zircons in the Age-unknown Geumsusan Formation and Jangsan Formation of the Joseon Supergroup)

https://scholar.kyob[...]

2019

[25]

논문

Detrital zircon U–Pb ages of the Jangsan Formation in the northeastern Okcheon belt, Korea and its implications for material source, provenance, and tectonic setting

https://www.scienced[...]

2012-12

[26]

웹인용

2012 추계지질과학연합학술대회

https://www.gskorea.[...]

대한지질학회, 대한자원환경지질학회, 한국고생물학회, 한국광물학회, 한국암석학회, 한국지구물리·물리탐사학회

2012-10

[27]

서적

한반도 형성사

서울대학교출판문화원

2012

[28]

웹인용

고생대 조선누층군 장산층과 묘봉층의 층서적 관계 (Stratigraphic relationship of Jangsan and Myobong Formation, Paleozoic Joseon Supergroup)

https://www.gskorea.[...]

2012 추계지질과학연합학술대회

2012-10

[29]

논문

Metamorphic Studies on the so-called Yulri and Weonnam Groups in the Mt. Taebaeg Area (太白山一帶를 中心으로 소위 栗里層群 및 遠南層群의 變成岩石學的 硏究)

https://www.dbpia.co[...]

1984-09

[30]

논문

Detrital zircon geochronology and Nd isotope geochemistry of the basal succession of the Taebaeksan Basin, South Korea: Implications for the Gondwana linkage of the Sino-Korean (North China) block during the Neoproterozoic–early Cambrian

https://www.scienced[...]

2016

[31]

논문

K-Ar ages of micas from Precambrian and Phanerozoic rocks in the northeastern part of Republic of Korea

https://www.e-period[...]

1983

[32]

논문

Comment on "Depositional age and petrological characteristics of the Jangsan Formation in the Taebaeksan Basin, Korea-revisited" by Lee, Y.I., Choi, T. and Lim, H.S. ("태백산분지에 분포하는 장산층의 퇴적시기 및 암석 특성 재고찰"에 대한 반론)

https://www.dbpia.co[...]

2016-12

[33]

논문

Reply to the comment on "Depositional age and petrological characteristics of the Jangsan Formation in the Taebaeksan Basin, Korea-revisited" by Lee, Y.I., Choi, T. and Lim, H.S. ("태백산분지에 분포하는 장산층의 퇴적시기 및 암석 특성 재고찰" 에 대한 반론에 대한 답변)

https://www.dbpia.co[...]

2016-12

[34]

웹인용

전기 캠브리아기 장산층 층서 및 장산-묘봉층 경계 특성 연구

http://www.riss.kr/s[...]

공주대학교 대학원

2018-02

[35]

논문

옥동단층대 석영편암의 K-Ar 연령에 대한 검토: 장산층의 선캠브리아기 퇴적에 대한 확실한 증거로 활용 가능한가? (A review on the K-Ar Ages of Quartz Schist in the Okdong Fault Zone - Robust Enough for the Evidence for the Precambrian Deposition of the Jangsan Formation?)

https://www.dbpia.co[...]

2018-03

[36]

논문

Phanerozoic polyphase orogenies recorded in the northeastern Okcheon Belt, Korea from SHRIMP U-Pb detrital zircon and K-Ar illite geochronologies

https://www.scienced[...]

2018

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![[[영월군]] [[상동읍]] 구래리에 위치한 '''꼴두바우'''(꼴두바위, 고두암)는 풍화에 강한 장산 규암층이 차별 침식의 결과로 돌출 지형을 이룬 것이다.](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)