첩해신어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

《첩해신어》는 임진왜란 때 일본에 포로로 잡혀갔던 강우성이 저술한 일본어 학습서로, 1676년에 간행되었다. 10권 10책으로 구성되었으며, 일본어와 한국어의 대화체 형식으로 당시 일본어의 특징을 담고 있다. 이후 언어 변화에 따라 개정판이 출간되었으며, 원간본, 개수본, 중간본, 첩해신어문석 등 다양한 판본이 존재한다. 이 책은 중세부터 근세 초기의 일본어 어휘를 보여주며, 한국어와 일본어의 음운 변화 연구에 중요한 자료로 평가받는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 언어학 책 - 지식의 고고학

지식의 고고학은 미셸 푸코가 제시한 지식 분석 방법론으로, '주장'이라는 개념을 통해 담론의 의미 생성 과정을 탐구하며, 주장들의 조직적인 분산인 '담론 형성' 분석을 통해 지식 양식 간의 불연속성과 복잡한 관계에 주목하여 지식의 생성과 변형 과정을 밝히는 데 중요한 역할을 한다. - 언어학 책 - 말과 사물

미셸 푸코의 《말과 사물》은 서구 사상사를 르네상스, 고전, 근대로 나누어 각 시대의 지식 체계인 에피스테메 변화를 분석하고, 각 에피스테메가 지식 생산 방식과 인간 이해에 미친 영향을 밝히며, 특히 근대에 '인간' 개념이 형성되었음을 강조하고, 벨라스케스의 《시녀들》 분석을 통해 고전적 표상과 근대적 표상의 차이를 보여주는 책이다. - 한국어의 역사 - 이두

이두는 한자의 음과 훈을 빌려 한국어를 표기하는 방식으로, 신라 시대에 시작되어 한국어의 형태소와 문법 요소를 나타내는 데 활용되었으며 훈민정음 창제 이후 사용이 줄었지만 한국어 표기법 발전에 영향을 미쳤다. - 한국어의 역사 - 훈민정음

훈민정음은 1443년에 세종에 의해 창제된 한국의 고유 문자로, 한글의 창제목적, 원리, 사용법 등을 담은 훈민정음 해례본을 통해 1446년에 반포되었으며, 과학적이고 독창적인 문자로 평가받는다.

2. 저자: 강우성

강우성은 사역원의 역관으로, 임진왜란 때 일본에 포로로 잡혀갔다가 10년 만에 귀국했다. 1609년 증광시 역과(譯科)에 합격하여 역관이 되었으며, 세 차례 통신사를 수행하여 일본을 방문했다. 그는 일본어 학습서인 첩해신어를 저술했는데, 이는 대화체 형식으로 당시의 생생한 일본어를 담고 있다. '첩해'는 빠르게 익힌다는 뜻이며, '신어'는 임진왜란 이후 변화된 일본어를 의미한다. 첩해신어는 1618년 처음 쓰여 여러 차례 수정을 거쳐 1676년에 간행되었으며, 이를 '첩해신어 원간본'이라 한다.

2. 1. 생애와 배경

강우성(康遇聖|translit=Kō Gūsē일본어)은 진주 출신 사역원 역관이다. 임진왜란 때 10세의 나이로 일본에 끌려가 10년 동안 포로 생활을 했다. 1609년 증광시 역과(譯科)에 합격했고, 1617년, 1624년, 1636년 세 차례 통신사를 보조하여 일본에 다녀왔다.[4]임진왜란 당시 일본으로 납치된 수천 명의 한국 민간인 중 한 명이었던 그는 10년 만에 풀려나 귀국 후 통역 시험에 합격하여 관료 통역관으로 활동했다. 일본 주재 한국 사절단의 통역관이자 부산에서 일본 파견 강사로도 활동했다.

당시 일본어 교과서와 그가 익힌 일본어가 달라, 사업이나 외교를 위해 일본을 방문하는 한국인들을 위한 일본어 교육 자료를 대화 형식으로 1618년까지 완성했다. 그러나 이 책은 강우성 생전에 간행되지 못하고, 사후 40여 년이 지난 1676년 (숙종 2년, 엔포 4년, 병진년)에 간행되었다.

최학령(1710-몰년 미상) 등에 의해 18세기에 여러 차례 개정되었다.

2. 2. 역관 활동과 통신사 수행

강우성은 사역원의 역관으로, 임진왜란 때 10년 동안 일본에 포로로 있었다. 1609년 증광시 역과(譯科)에 합격하여 역관이 되었다. 1617년, 1624년, 1636년 등 세 차례 통신사를 보조하여 일본에 다녀왔다. 그는 일본 주재 한국 사절단의 통역관으로 활동했으며, 일본으로 파견을 위한 출발지인 부산에서 강사로도 활동했다.[4] 진주 출신으로, 11세에 임진왜란 동안 수천 명의 한국 민간인 중 한 명으로 일본으로 납치되었다. 10년 만에 풀려나 한국으로 돌아와 통역 시험을 치렀으나, 좀처럼 합격하지 못했다. 역관으로 임명된 후 세 번 일본을 방문했다.[4] 康遇聖|캉위성중국어3. 첩해신어의 판본

사역원의 역관 강우성은 임진왜란 때 일본에 포로로 있었다가 1609년 증광시 역과(譯科)에 합격하였다. 그는 통신사를 보조하여 일본에 다녀왔으며, 일본어 학습서인 첩해신어를 저술하였다. ‘첩해’는 빠르게 익힌다는 뜻이며, ‘신어’는 임진왜란 직후의 변화된 일본어를 의미한다. 첩해신어는 갑오개혁(1894년)까지 사용되었다.

첩해신어의 판본은 다음과 같다.

- 원간본 (1676년): 강우성이 1618년에 초고를 작성하고 여러 번 수정을 거쳐 1676년에 간행한 판본이다. 총 10권 10책으로 구성되어 있다.

- 개수본 (1748년): 1748년 최학령이 언어 변화에 맞춰 첩해신어를 개수하여 출간한 목판본이다.

- 중간본 (1781년): 1781년경 최학령이 다시 교정하여 간행한 판본이다. 현재는 김형우가 복각한 판본이 남아있으며, 판심에는 ‘개수첩해신어’라고 적혀 있다. 총 10권 12책이다.

- 첩해신어문석 (1796년): 1796년 김건서가 한문 주석을 달아 출간한 판본이다.[4]

원간본, 개수본, 중간본은 히라가나 본문 옆에 한글 주석이 있는 형태이다. 첩해신어는 대화체로 작성되어 당시 언어생활을 생생하게 보여주며, 각 판본 비교를 통해 한국어와 일본어의 역사 연구에 기여한다.

3. 1. 원간본 (1676년)

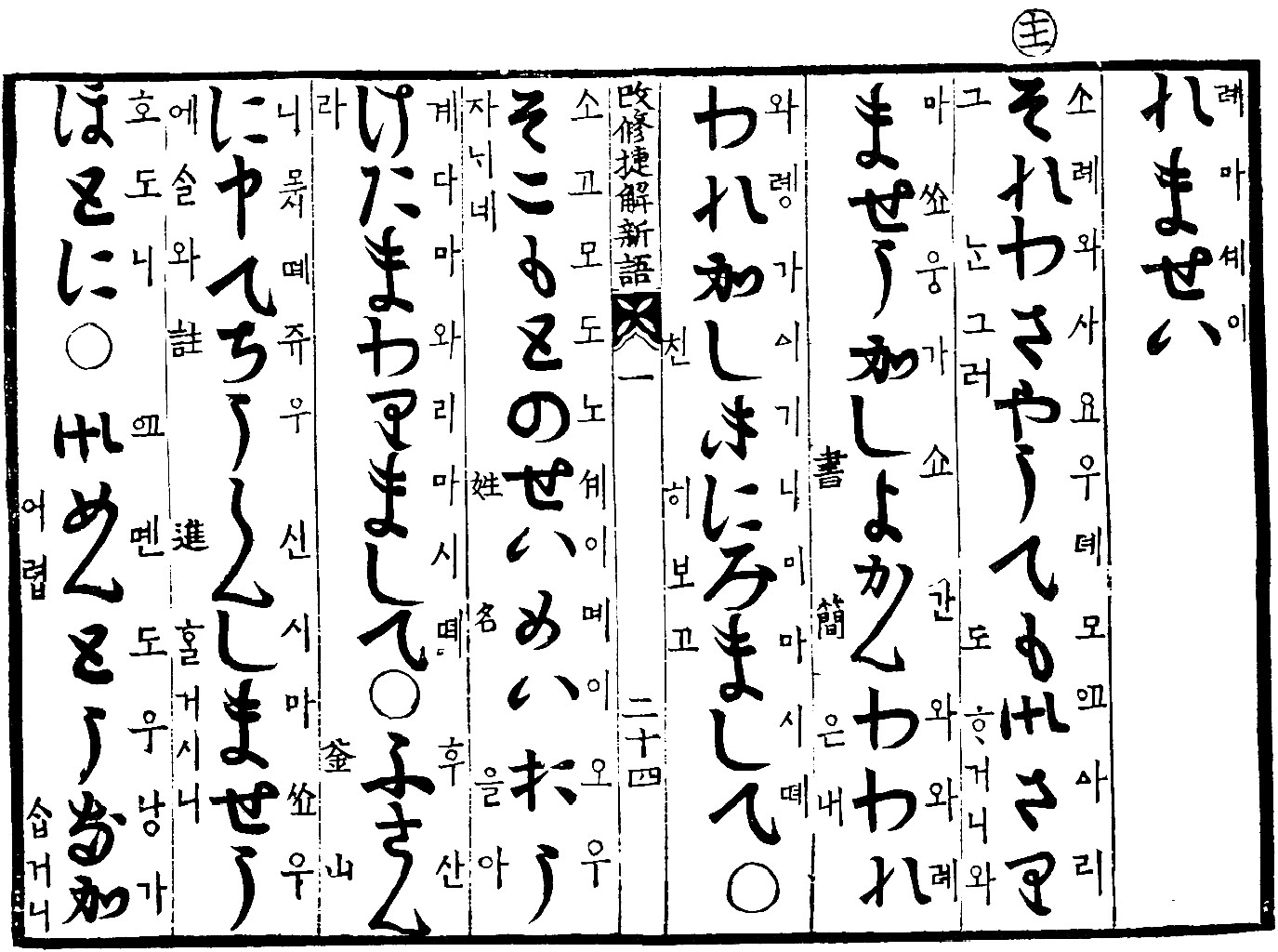

임진왜란 때 10년 동안 일본에 포로로 있었던 사역원의 역관 강우성은 1618년에 첩해신어의 원고를 최초로 작성하였고, 수차례의 수정을 거친 뒤 강희 병진년(1676년)에 간행하였는데, 이를 ‘첩해신어 원간본’이라고 한다. 총 10권 10책이다.[3]첩해신어 원간본은 한국어 발음이 옆에 작은 글씨로 적힌 히라가나가 우선 나열되어 있고, 적당한 절이나 문장 단위가 끝날 때마다 한글로 그 뜻이 해석되어 있다. 다음은 원간본 제1권의 본문 중 맨 앞 부분이다.

이 책은 1676년에 10책으로 출판되었으며, 14개의 구식 서적을 대체하여 일본어 교육의 공식 교과서로 채택되었다. 일본어 본문은 큰 히라가나로 쓰여 있으며, 오른쪽에 한글로 음성 표기가 있고, 그 뒤에 국한문 혼용으로 번역이 되어 있다. 이 판본의 사본은 서울대학교 도서관에 소장되어 있다.

원간본은 전 10권, 활자본이며, 구성은 다음과 같다.[2]

- 권1-9 전반: 대화체 본문. 권1 권말에 난어구 해설 있음.

- 권9 후반: 국진

- 권10: 서간문. 권말에 난어구 해설 있음.

본문 중앙에는 평가나 가나 혼용문 일본어, 오른쪽에 한글로 발음 표기를 붙이고, 어구의 끊어지는 부분마다 2행 할주로 한글 한자 혼용문으로 된 조선어 번역이 기록되어 있다. 본문의 문자의 서체는 "치졸"하다는 평가가 있다.

3. 2. 개수본 (1748년)

1748년, 언어 변화에 따라 기존의 첩해신어로는 한국인과 일본인과의 대화가 어려워지자, 최학령(崔鶴齡)이 첩해신어를 개수하여 목판본으로 출간하였다. 이를 《개수첩해신어(改修捷解新語)》 또는 ‘첩해신어 개수본’이라고 부른다.[4]

건륭 무진 (1748년)에 최학령에 의해 개정되었으며, 『개수첩해신어』라고 한다. 이 책이 발견되기 전까지는 다음 항목의 중간 개수본이 "개수첩해신어"로 여겨졌다.

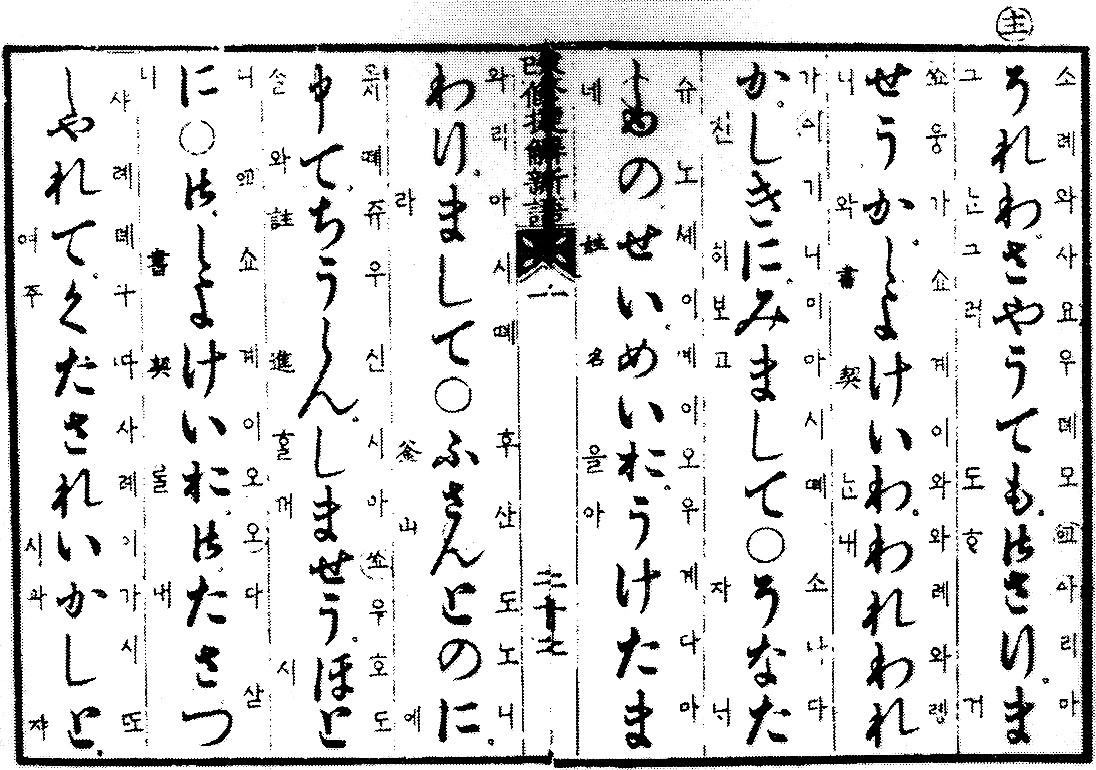

전 10권(권 10은 상, 중, 하로 분책)으로, 한국어 번역이 본문의 좌측 루비가 되고, 구절의 구분은 ○ 표시를 사용하고 있다. 대화의 인물을 "주", "객"으로 표시하며 소제목을 붙여 놓았다. 반 쪽의 행 수가 6행에서 4행으로 줄어 글자가 커졌다. 본문의 표현은 상당히 수정되었다.

3. 3. 중간본 (1781년)

1781년경 최학령이 《첩해신어》를 새로 교정하여 간행하였으며, 이를 《중간첩해신어(重刊捷解新語)》 또는 ‘첩해신어 중간본’이라고 한다. 현재 남아 있는 것은 최학령이 가지고 있던 원본이 아니라 김형우(金亨禹)가 복각한 판본이다. 판심(版心)에는 ‘중간첩해신어’가 아니라 ‘개수첩해신어’라고 적혀 있다. 총 10권 12책이다.[3]

이 판본은 원본과 동일한 대화와 한국어 번역을 담고 있지만, 일본어 본문은 당시 구어체를 반영하여 수정되었다. 이 판본의 사본은 서울대학교 도서관, 동양문고, 영평사에 소장되어 있다.

3. 4. 첩해신어문석 (1796년)

1796년 김건서(金健瑞)가 간행한 《첩해신어문석(捷解新語文釋)》은 한문으로 주석을 달았다.[4]

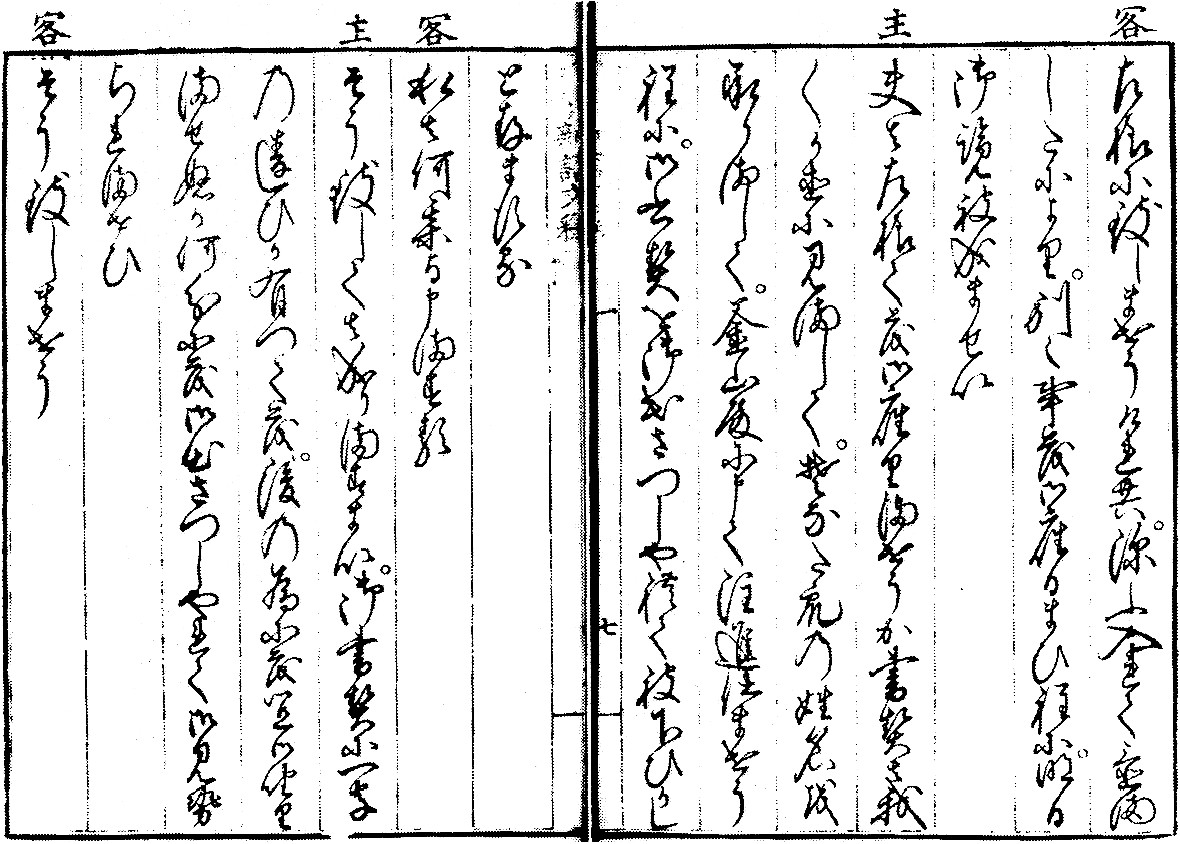

이전 판본들은 구어 일본어에 초점을 맞추어 히라가나를 사용하여 언어를 기록했다. 1796년에 12책으로 출판된 ''첩해신어 문석'' (捷解新語文釋, ''첩해신어''의 '문학적 변형')은 문어 일본어를 공부하는 사람들을 대상으로 했다. 이전 판본의 보조 교재로 의도된 이 책에는 일본어 혼합 문자로 다시 쓰인 일본어 본문만 포함되어 있었다. 이 판본의 유일하게 알려진 현존 사본은 서울대학교 도서관에 소장되어 있다.

위 3가지 버전은 일본어 표기가 히라가나 위주였으며, 이는 일본어의 일반적인 표기 방식이 아니었다. 따라서 읽고 쓰는 데 어려움이 있었다. 『첩해신어 문석』은 김건서(金健瑞, 1743-몰년 미상)에 의해 초서체 표기로 편찬되었다. 한글에 의한 발음・번역 표기가 없다.

4. 첩해신어의 구성 및 내용

사역원의 역관 강우성은 임진왜란 때 일본에 포로로 있었던 경험을 바탕으로 일본어 학습서인 첩해신어를 저술하였다. '첩해'는 빠르게 익힌다는 뜻이며, '신어'는 임진왜란 직후 변화된 일본어를 의미한다. 1618년 처음 쓰여 여러 차례 수정을 거쳐 1676년 간행된 '첩해신어 원간본'은 총 10권 10책으로, 대화체로 구성되어 있다.

약 100년 후인 1748년에는 언어 변화로 인해 한국인과 일본인의 대화가 어려워지자, 최학령이 첩해신어를 개수하여 《개수첩해신어(改修捷解新語)》, 즉 '첩해신어 개수본'을 출간하였다.

1781년경에는 최학령이 다시 교정하여 간행한 《중간첩해신어(重刊捷解新語)》, 즉 '첩해신어 중간본'이 나왔다. 현재 남아 있는 것은 최학령이 가지고 있던 원본이 아니라 김형우(金亨禹)가 복각한 판본으로, 판심(版心)에 '중간첩해신어'가 아니라 '개수첩해신어'라고 적혀 있다. 총 10권 12책이다.

원간본, 개수본, 중간본은 모두 히라가나로 된 본문 옆에 한글 주석이 있는 형태이다. 반면 1796년 김건서가 출간한 《첩해신어문석(捷解新語文釋)》은 한문 주석을 달았다.[4]

첩해신어는 문어체가 아닌 대화체로 되어 있어 당시의 생생한 언어생활을 담은 자료라는 가치가 있다. 또한 원간본, 개수본, 중간본의 세 가지 판본이 총 100여 년의 시간 간격을 두고 편찬되어, 각 판본을 비교하면서 한국어와 일본어의 역사를 연구할 수 있다는 의의가 있다. 내용은 조선의 사신과 일본의 관리와의 대화가 중심이며, 권말에 일본 국명과 서간문 작성법을 덧붙였다.

4. 1. 대화체 구성

사역원의 역관 강우성은 임진왜란 때 일본에 포로로 있었던 경험을 바탕으로 일본어 학습서인 첩해신어를 저술하였다. '첩해'는 빠르게 익힌다는 뜻이며, '신어'는 임진왜란 직후 변화된 일본어를 의미한다. 첩해신어는 대화문의 형식으로 구성되어 있으며, 1618년 처음 쓰여 여러 차례 수정을 거쳐 1676년 간행된 '첩해신어 원간본'이 있다.약 100년 후인 1748년에는 언어 변화로 인해 한국인과 일본인의 대화가 어려워지자, 최학령이 첩해신어를 개수하여 《개수첩해신어》, 즉 '첩해신어 개수본'을 출간하였다. 1781년경에는 최학령이 다시 교정하여 간행한 《중간첩해신어》, 즉 '첩해신어 중간본'이 나왔다.

원간본, 개수본, 중간본은 모두 히라가나로 된 본문 옆에 한글 주석이 있는 형태이다. 반면 1796년 김건서가 출간한 《첩해신어문석》은 한문 주석을 달았다.[4] 첩해신어는 문어체가 아닌 대화체로 되어 있어 당시의 생생한 언어생활을 담고 있다는 가치를 지닌다.

4. 2. 한글과 일본어 표기

원간본, 개수본, 중간본은 모두 히라가나로 된 본문 옆에 한글로 주석이 달려 있는 형태이다. 반면 1796년 김건서(金健瑞)에 의하여 출간된 《첩해신어문석(捷解新語文釋)》은 한문으로 주석을 달았다.[4]첩해신어는 문어체가 아닌 대화체로 되어 있어, 당시의 생생한 언어생활을 담은 자료라는 가치가 있다. 또한 원간본, 개수본, 중간본의 세 가지 판본이 총 100여 년의 시간 간격을 두고 편찬되어, 각 판본을 비교하면서 한국어와 일본어의 역사를 연구할 수 있다는 의의가 있다.

첩해신어 원간본은 한국어 발음이 옆에 작은 글씨로 적힌 히라가나가 우선 나열되어 있고, 적당한 절이나 문장 단위가 끝날 때마다 한글로 그 뜻이 해석되어 있다. 일본어 본문은 큰 히라가나로 쓰여 있으며, 오른쪽에 한글로 음성 표기가 있고, 그 뒤에 국한문 혼용으로 번역이 되어 있다.

이전 판본들은 구어 일본어에 초점을 맞추어 히라가나를 사용하여 언어를 기록했다. 1796년에 12책으로 출판된 ''첩해신어문석(捷解新語文釋, ''첩해신어''의 '문학적 변형')은 문어 일본어를 공부하는 사람들을 대상으로 했다. 이전 판본의 보조 교재로 의도된 이 책에는 일본어 혼합 문자로 다시 쓰인 일본어 본문만 포함되어 있었다.

위 3가지 버전은 일본어 표기가 히라가나 위주였으며, 이는 일본어의 일반적인 표기 방식이 아니었다. 따라서 읽고 쓰는 데 어려움이 있었다. 『첩해신어문석(捷解新語文釋)』은 김건서(金健瑞, 1743-몰년 미상)에 의해 초서체 표기로 편찬되었다. 한글에 의한 발음・번역 표기가 없다.

「원간본」에는 저자의 오해 혹은 간행자의 오각이 상당히 있으며, 여러 차례의 개정을 거쳐 일본어다운 일본어로 고쳐져 간다. 여기에서는 「원간본」의 특징을 오류를 포함하여 기술한다.

제1권~9권에서는 히라가나 위주이며, 한자는 '御'와 '申'뿐이다. 대체로 표음 표기이며, 'い', 'ゑ', 'お', 'う', 'わ'로 통일되어 있다. 우단·오단 장음은 대체로 역사적 가나 표기법과 유사하다.

'御ざらいんて(고자리인데)'(御座らいで(고자리데)), 'きわめんゑば(키와메네바)'(きわめねば(키와메네바)), 'のうしても(노우시테모)'(どうしても(도우시테모)), 'ぬすい(누스이)'(留守居(루스이)), 'たさしらる(타사시라루)'(立たしらる・立たせらる(타타시라루/타타세라루)), 'あくふうをあうて(아쿠후오아우테)'(悪風に遭うて(아쿠후니아우테)) 등, 조선어 화자의 오해에 근거한 것으로 보이는 표기·어법도 있다.

오단 장음은 -o-‘u로 통일되어 있으며, 개합이 구별되어 있지 않아 가나 표기로 구별되는 것과 다르다.

- 「しやうけ」(상하) zyo-‘u-kyəi, 「ふかう」(깊이) hu-ko-‘u

- 「とうたう」(동도) to-‘u-to-‘u, 「とうい」(멀리) to-‘u-‘i

- 「しんめう」(신묘) sin-myo-‘u, 「けう」(오늘) kyo-‘u

덧붙여서 「申」의 발음을 나타내는 한글은 모음 「o」와 「u」를 1글자에 담는 등, 조선어에서는 보이지 않는 문자를 채용하고 있다.

에단음은 ‘yəi 혹은 ‘yə에 의해 표기되어 있으며, 거의 같은 시기의 기리시탄 자료에서 에가 「ye」로 표기된 것과 마찬가지로 와 같은 발음을 나타낸 것으로 추측된다. 단, 케・테・메・레 등도 kyəi와 같이 표기되어 있다는 점이 주목된다.

탁음은 어두 이외의 경우, 앞 음절 말에 m, n, ŋ을 보충한다.

- 「およひ」(및) ‘o-‘yom-pi, 「なにかし」(무언가, 모) na-niŋ-ka-si

그 때문에, 비음+탁음이나 비음+청음의 경우와 구별이 되지 않는다.

- 「ねんころ」(정성스럽게) nyəŋ-ko-ro

- 「てんち」(천지) tyən-ci

어두의 탁음은 초성에 m, n, ŋ을 나란히 쓰는 특수한 표기를 채용하고 있다.

- 「とこ」(어디) nto-ko, 「御さる」(있으시다) ŋko-za-ru

덧붙여 자행음에는 ㅿ한국어(△자모)를 사용한다. 이는 조선어에서도 한글 제정 당시부터 얼마 동안 사용되었던 자모이다.

- 「たいさ」(대좌) ta-‘i-za, 「やうしやう」(양생) ‘yo-‘u-zyo-‘u

한글은 유성-무성의 구별이 불가능하므로, 조앙 로드리게스가 『대문전』에서 지적한 바와 같은, 탁음 앞의 비음의 존재를 곧바로 나타내고 있다고는 할 수 없을지도 모른다. 그러나 탁음 앞의 비음을 보다 적극적으로 나타내려는 것도 보인다.

- 「わさと」(일부러) ‘oan-za-to, 「ちくこ」(지쿠고) ci-kuŋ-ŋko

자음 자모의 나란히 쓰기에 의해서, 어중의 청음이나 촉음을 나타내려 한 것이 있다. 덧붙여 원간본에 있어서의 조선어 표기에서는, 농음은 아직 나란히 쓰기가 이루어지지 않았고, sk-, pt- 등이 사용되고 있었다.

- 「てんき」(날씨) tyən-kki, 「さいそく」(재촉) sa-‘i-sso-ku

- 「まいて」(참고) ma-‘i-ttyəi, 「みかち」(사흘길) mi-kka-ci, mik-kan-ci

치・츠는 ci, cci・cu, ccu로 표기된다. ヂ・ヅ는 n-ci, n-cu와 같이 표기하며, 지・즈와는 대략 구별되어 있지만, 혼동된 것도 있다. 당시의 교토에서 이미 혼동이 일어나고 있었음을 반영한다고 보인다. 덧붙여 「てう」의 경우, cyo-‘u, tyo-‘u의 양쪽이 보인다. 기리시탄 자료에서도 t, d음이 아니라, 지지・즈즈(네 개의 가나)의 혼동이 일어나기 시작했다는 점이 지적되고 있는 것과 공통된다.

하행음은, 하・후・호는 hoa, hu, ho, 히・헤는 격음 자모 p‘를 사용한다. 기리시탄 자료에서는 「f」가 사용되어 입술을 사용한 마찰음이었다는 점이 지적되고 있지만, 그것과 어느 정도는 공통된 것이 되고 있다.

가행 합요음이 표기되어 있으며, 반드시 조선 한자음의 영향이 아니라 일본어에서의 현상으로 보인다.

- 「たいくわん」(대관) ta-‘i-koan, 「りよくわい」(사외) ryoŋ-koa-‘i

한자음의 입성은 권10에서는 -t로 표기된다. 이것은 기리시탄 자료에서도 보이는 것이다. 권1-9에는 「つ」「ち」에 모음이 붙은 것이 보인다.

- 「いつひつ」(잇핏, 일필) ‘it-pit

- 「あいさつ」(인사) ‘a-‘i- sa-ccu 「なくわち」(난구와치, 몇 월) naŋ-koa-ci

어말의 비음은 -n으로 표기된다. 조선 한자음으로 -m이 기대되는 것이라도 마찬가지이다. 어중의 비음도 뒤에 이어지는 자음에 의해 -m, -n, -ŋ로 나뉘며, 조선 한자음과는 연동하지 않는다.

- 「しなん」(지남) zi-nan (조선 한자음에서 「南」은 )

- 「ふんへつか」(분별이) hum-pyəi-ccuŋ-ka (조선 한자음에서 「分」은 , -m음은 다음 음에 영향을 받은 것)

5. 첩해신어의 의의 및 영향

임진왜란 이후, 변화된 일본어를 빠르게 익힌다는 의미를 가진 첩해신어는 당시의 생생한 언어생활을 담은 대화체로 구성되어 있어, 문어체가 아닌 실제 회화 표현을 배울 수 있다는 점에서 가치가 높다. 특히, 1676년에 간행된 '첩해신어 원간본'을 시작으로, 약 100년 후인 1748년에는 언어 변화에 맞춰 최학령(崔鶴齡)이 개수한 《개수첩해신어(改修捷解新語)》(첩해신어 개수본)가 출간되었고, 1781년경에는 최학령이 다시 교정하여 《중간첩해신어(重刊捷解新語)》(첩해신어 중간본)를 간행하였다. 이처럼 여러 판본이 존재하여 각 판본을 비교하면서 한국어와 일본어의 역사를 연구할 수 있다는 의의를 지닌다.[4]

강우성(康遇聖, 1581-몰년 미상)이 저술한 일본어 학습서인 첩해신어는[1] 대화체 일본어와 그 음, 번역으로 구성되어 있으며, 해설문은 없다. 첩해신어의 등장으로 이전까지 사용되던 여러 종류의 일본어 학습서가 폐지되었고, 첩해신어와 그 개정판은 갑오개혁(1894년)까지 사용되었다.

첩해신어라는 서명은 "새로운 언어를 빠르게 습득한다"는 의미를 담고 있다. 여기서 "신어"는 일본어를 가리키지만, 왜 "신어"라는 명칭을 사용했는지는 명확하지 않다.[2]

첩해신어는 조선 사신과 일본 관리 간의 대화를 중심으로 구성되어 있으며, 책의 마지막 부분에는 일본의 국명과 서간문이 추가되어 있다. 서간문은 대화 내용과 관련이 있다.

첩해신어는 비록 일본어 기술의 양과 질적인 면에서 동시대의 기리시탄 자료에 미치지 못하지만, 일본어 역사 연구 자료로서 자주 활용된다. 또한, 한국어 역사에서도 중요한 자료로 평가받고 있다.

참조

[1]

서적

通文館志

[2]

논문

1957

[3]

논문

1964

[4]

간행물

첩해신어문석

http://sillok.histor[...]

《정조실록》

1800-02-04

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com