일본어

1. 개요

일본어는 일본의 주요 언어이며, 세 가지 문자 체계(한자, 히라가나, 가타카나)와 로마자를 사용한다. 고대 일본어에서 시작하여, 여러 시대와 음운, 문법, 어휘의 변화를 거쳐 발전했다. 일본어는 알타이어족과의 관계를 포함하여 계통에 대한 다양한 이론이 존재하며, 방언은 동일본과 서일본을 중심으로 지역적 특징을 보인다. 문법적으로는 주어, 목적어, 서술어 순서의 SOV형 어순을 따르며, 경어 체계가 발달했다. 현대 일본어는 한자, 히라가나, 가타카나를 혼용하여 표기하며, 한국에서도 학교 교육을 통해 널리 학습되고 있다.

| 언어 이름 | 일본어 |

|---|---|

| 로마자 표기 | Nihongo |

| 발음 | [ɲihoŋɡo](니혼고), [nʲip̚po̞ŋɡo̞](닛폰고) |

| 사용 국가 | 일본 |

| 사용 민족 | 일본인 (야마토 민족, 아이누, 류큐 민족 포함) |

| 사용자 수 | 약 1억 2,500만 명 또는 약 1억 2,700만 명 |

| 어족 | 일본어족 ( 고립어 논쟁 있음. 자세한 내용은 일본어의 기원 참고 ) |

| 조상 언어 | 원시 일본어 상대 일본어 중고 일본어 중세 일본어 근세 일본어 |

| 방언 | 일본어 방언 참고 |

| 표준어 | 표준어 |

| 문자 | 가나 (히라가나, 가타카나) 한자 점자 |

| 공용어 국가 | 일본 (사실상) 팔라우 앙가우르 주 |

| 기관 | 문화청 문화심의회 국어분과회 (사실상) |

| ISO 639-1 | ja |

| ISO 639-2 | jpn |

| ISO 639-3 | jpn |

| Linguasphere code | 45-CAA-a |

| Glottolog | nucl1643 ( 하치조 방언 제외) |

| Glottolog2 | japa1256 |

| 언어 계통 | 알타이어족 (논쟁 있음) |

|---|

| 수화 | 일본 수화 |

|---|---|

| 국어 사전 | 일본국어대사전 등 |

| 일본어 교육 교재 | にっぽんご |

| 초기 중세 일본어 | 중고 일본어 |

|---|---|

| 후기 중세 일본어 | 중세 일본어 |

| 초기 근대 일본어 | 근세 일본어 |

| 일본어 방언 | 일본어 방언 |

|---|

-

일본어에 관한 -

주고쿠 방언

주고쿠 방언은 일본 주고쿠 지방에서 사용되는 방언으로, 산인 방언과 산요 방언으로 나뉘며, 독특한 음운론적 특징과 문법 및 어휘를 가진다. -

일본어에 관한 -

일본어 표기 체계

-

팔라우의 언어 -

팔라우어

팔라우에서 사용되는 팔라우어는 서 말레이폴리네시아어파에 속하는 언어로, 오세아니아어와 초기 접촉을 갖고, 역사적으로 다양한 외래어의 영향을 받았으며, 동사-목적어-주어 어순을 가진다. -

팔라우의 언어 -

영어

영어는 앵글로색슨족의 언어에서 유래하여 잉글랜드에서 발전한 서게르만어군에 속하는 언어로, 대영제국과 미국의 영향으로 세계적으로 널리 쓰이며 국제적인 의사소통에서 중요한 역할을 한다. -

일본의 언어 -

러시아어

러시아어는 동슬라브어군에 속하며 키릴 문자를 사용하고 명사, 형용사, 동사의 복잡한 문법 체계를 가지며, 러시아 등 여러 국가에서 공용어로 사용되고 전 세계적으로 2억 5천만 명 이상이 사용하는 언어이다. -

일본의 언어 -

게센어

게센어는 일본 이와테현 기센 지구에서 사용되었던 언어로, 도호쿠 방언의 일종으로 분류되기도 하지만 아이누어의 영향을 받아 독자적인 언어라는 주장도 있으며, 현대 일본어와 차이를 보이는 어휘와 문법, 발음 체계로 인해 지역 언어 부흥 운동의 대상이 되었으나, 방언인지 독립된 언어인지 논쟁 중이다.

2. 역사

일본어의 역사는 '일본어사'(또는 '국어사')라고 불린다.두 용어의 차이에 대해서는 고마쓰 히데오(小松英雄, 1999) pp. 12-15와 고마쓰 히데오(小松英雄, 2001) pp. 18-19에 자세히 나와 있다.

일본어는 주로 일본 국내에서 사용된다. 일본어를 모국어로 사용하는 사람들에 대한 정확한 조사는 이루어지지 않았지만, 일본 인구를 바탕으로 추정하는 것이 일반적이다. 일본에는 일본어를 공용어 또는 국어로 명시하는 직접적인 법령은 없다. 하지만 법령은 일본어로 작성되어 있으며, 재판소법에서는 "재판소에서는 일본어를 사용한다"(동법 74조)고 규정하고 있다. 문자·활자 문화진흥법에서는 "국어"와 "일본어"를 동일시하고(동법 3조, 9조), 그 외 많은 법령에서 일본어가 유일한 공용어 또는 국어임을 전제로 하고 있다.

일본에서는 텔레비전, 라디오, 영화, 소설, 만화, 신문 등 대부분의 미디어와 출판물에서 일본어가 사용된다. 해외 드라마나 영화가 방송될 때도 기본적으로 일본어로 번역하여 자막을 넣거나 더빙하여 방송하는 등, 일본어 사용자만을 전제로 제작되는 경우가 많다.

일본 국외에서는 주로 중남미(페루, 브라질, 볼리비아, 도미니카 공화국, 파라과이 등)나 하와이 등 일본인 이민자들 사이에서 일본어 사용이 확인된다. 하지만 이민 3세, 4세로 세대가 내려갈수록 일본어를 사용하지 않는 사람들이 많아지고 있다.

태평양 전쟁 종전 이전 일본 영토 또는 일본의 세력권 아래 있었던 조선, 대만, 구 만주국(현재 중화인민공화국의 일부), 가라후토, 구 남양청의 남양 제도(현재의 북마리아나 제도, 팔라우, 마셜 제도, 미크로네시아 연방) 등에서는 일본어 교육을 받은 사람들 중 현재도 일본어를 기억하여 말하는 사람들이 있다.

팔라우 앙가우르주에서는 제1차 세계 대전 이후 일본이 위임 통치했던 역사적 배경일독 전쟁 당시 독일 제국의 식민지였던 현재의 팔라우 공화국은 승전국 일본에 위임 통치(남양 제도 참조) 되었다. 때문에 일본어를 공용어 중 하나로 채택하고 있다.name=Angaur 하지만 현재 앙가우르주에는 일본어를 일상 대화에 사용하는 주민은 없으며, 이는 상징적인 의미에 그치고 있다.

일본 국외의 일본어 학습자는 2015년 조사에서 365만 명에 달하며, 중화인민공화국(약 95만 명), 인도네시아(약 75만 명), 대한민국(약 56만 명), 오스트레일리아(약 36만 명), 대만(약 22만 명) 순으로 많다. 동아시아와 동남아시아 지역 학습자가 전체의 약 80%를 차지하며, 137개국에서 일본어 교육이 이루어지고 있다.

류큐어는 일본어와 계통을 같이하는 별개의 언어로 간주되며, 두 언어는 일류어족을 형성한다. 류큐 열도(구 류큐 왕국 영역)의 언어는 일류어족으로 분류되지만, "일본어의 한 방언(류큐 방언)"으로 간주하는 경우도 있어, 이 경우 일본어는 "고립어"로 분류된다.

일본어(족)의 계통에 대해서는 메이지 시대 이후 여러 가지 설이 논의되어 왔지만, 어떤 설도 다른 어족과의 관계를 증명하지 못해 불명확한 상태로 남아 있다.

2.1. 선사 시대

원일본어는 기원전 4세기 초중반( 야요이 시대)에 한반도에서 온 이주민들에 의해 일본으로 전래된 것으로 여겨지며, 원주민인 조몬인들의 언어를 대체하였다. 여기에는 현대 아이누어의 조상어도 포함된다. 당시에는 아직 중국에서 문자가 전래되지 않았기 때문에 직접적인 증거는 없으며, 이 시기에 대해 알 수 있는 것은 고대 일본어의 내부 재구성 또는 류큐어와 일본 방언과의 비교를 통해 추론할 수밖에 없다.

2.2. 고대 일본어

원일본어는 기원전 4세기 초중반(야요이 시대)에 한반도에서 온 이주민들에 의해 일본으로 전래되었으며, 원주민인 조몬인들의 언어를 대체하였다. 당시에는 아직 중국에서 문자가 전래되지 않았기 때문에 직접적인 증거는 없으며, 이 시기에 대해 알 수 있는 것은 고대 일본어의 내부 재구성 또는 류큐어와 일본 방언과의 비교를 통해 추론할 수밖에 없다.

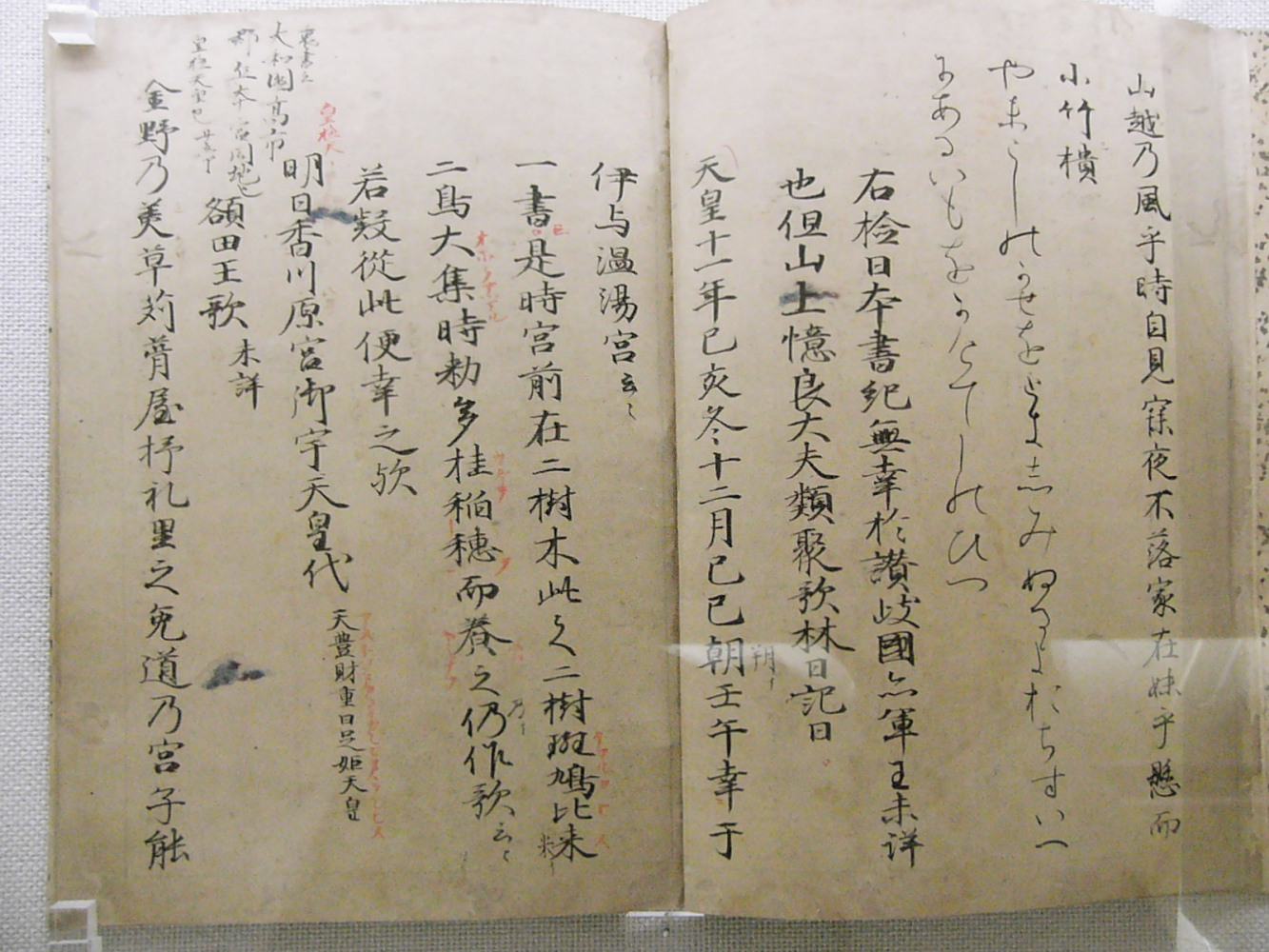

5세기 초 무렵 불교와 함께 백제에서 일본으로 한자가 도입되었다. 가장 초기의 문헌들은 고전 중국어로 쓰여졌지만, 이 중 일부는 [[관문]]ja-latn 방식을 사용하여 일본어로 읽도록 의도된 것으로 보이며, 일본어 어순과 같은 일본어 문법의 영향을 보여준다. 가장 오래된 문헌인 [[고사기]]ja-latn는 8세기 초에 쓰여졌으며, 중국어, 관문, 그리고 고대 일본어를 각기 다른 시기에 나타내는 데 사용되는 한자로만 쓰여져 있다. 이 시대의 다른 문헌들과 마찬가지로 고대 일본어 부분은 만요가나로 쓰여져 있으며, 이는 한자를 음가와 의미가 모두 사용된다.

만요가나 체계를 바탕으로 고대 일본어는 88개의 독립적인 음절을 가지고 있었던 것으로 재구성될 수 있다. 만요가나로 쓰여진 문헌들은 현재 き일본어 (ki), ひ일본어 (hi), み일본어 (mi), け일본어 (ke), へ일본어 (he), め일본어 (me), こ일본어 (ko), そ일본어 (so), と일본어 (to), の일본어 (no), も일본어 (mo), よ일본어 (yo), ろ일본어 (ro)로 발음되는 각 음절에 대해 두 가지 다른 한자 집합을 사용한다. (고사기ja-latn에는 88개가 있지만, 그 이후의 모든 문헌에는 87개가 있다. mo₁과 mo₂의 구분은 저술 직후에 사라진 것으로 보인다.) 이 음절 집합은 중고 일본어에서 67개로 줄었지만, 중국어의 영향으로 일부가 추가되었다. 만요가나는 또한 /je/일본어에 대한 기호를 가지고 있는데, 이것은 시대가 끝나기 전에 /e/일본어와 합쳐진다.

고대 일본어 문법 요소의 몇 가지 화석화된 형태가 현대어에 남아 있다. 소유격 조사 tsu(현대어의 no로 대체됨)는 matsuge("속눈썹", 문자 그대로 "눈의 털")와 같은 단어에 보존되어 있으며, 현대어의 mieru("보이다")와 kikoeru("들리다")는 중간태 접미사 -yu(ru)(kikoyu → kikoyuru(속성형으로, 헤이안 시대 후기에 평서형을 서서히 대체함) → kikoeru(시모-니단 활용 패턴을 가진 모든 동사는 근세 일본어에서 이와 같은 변화를 겪었다))를 유지하고 있으며, 소유격 조사 ga는 의도적으로 고풍스러운 말투에 남아 있다.

2.3. 중세 일본어

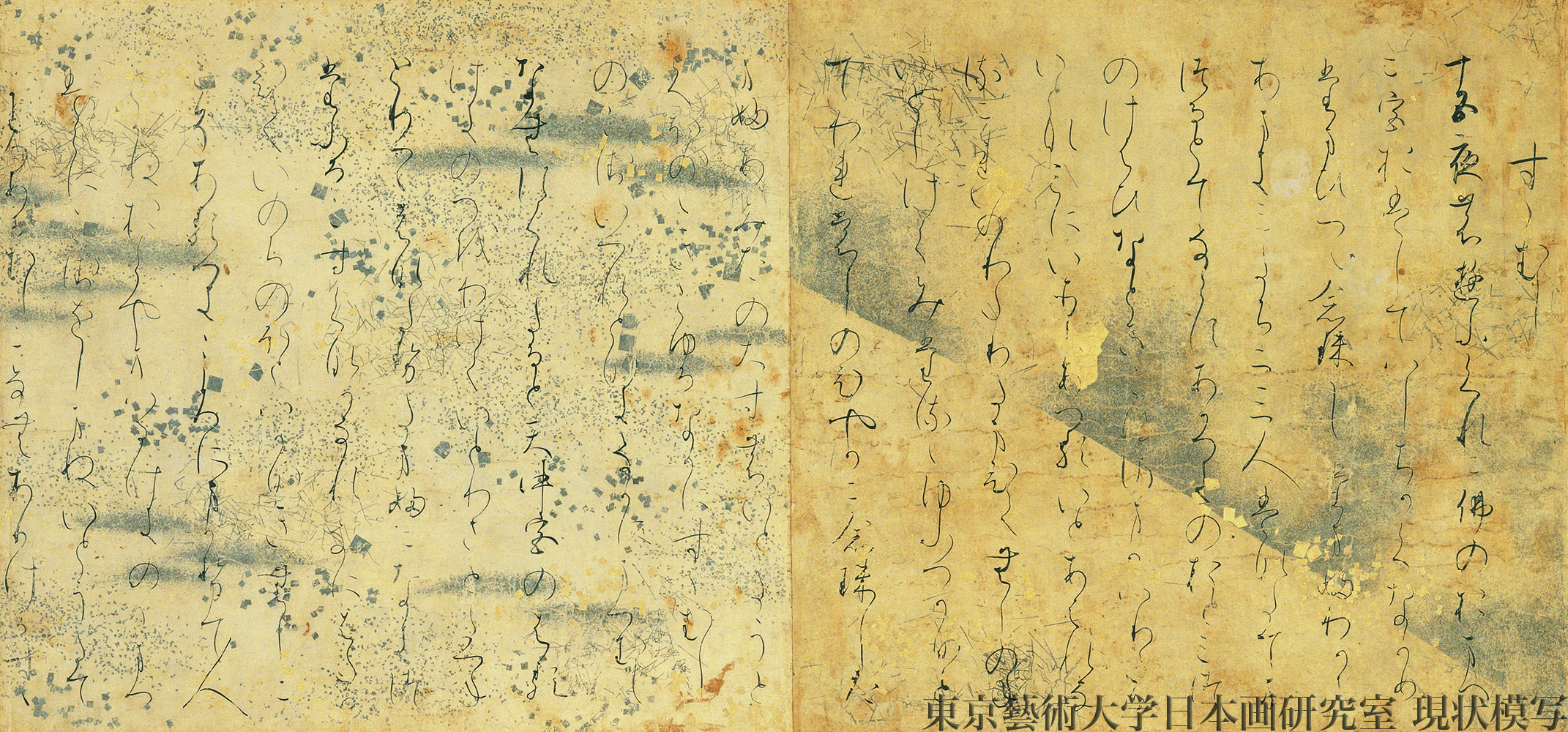

고대 중기 일본어는 794년부터 1185년까지의 헤이안 시대 일본어이다. 이는 20세기 초까지 일반적으로 사용되었던 고전 일본어의 문어 표준의 기초를 형성했다.

이 기간 동안 일본어는 한자 차용어의 유입으로 인해 많은 음운론적 변화를 겪었다. 여기에는 겹자음과 모음 길이에 대한 음소 길이 구분, 구개음(예: kya), 순음 자음군(예: kwa), 그리고 폐음절이 포함된다. 이러한 변화는 일본어를 모라-타임드 언어로 바꾸는 결과를 가져왔다.

2.4. 근대 일본어

에도 시대(1603년부터 1867년까지)부터 시작된 것으로 여겨진다. 구일본어 시대부터 사실상 표준어는 간사이 방언, 특히 교토 방언이었다. 그러나 에도 시대 동안 에도(현재의 도쿄)가 일본에서 가장 큰 도시로 발전하면서 에도 지역 방언이 표준 일본어가 되었다. 일본의 자발적 고립이 1853년에 끝난 이후로 유럽 언어에서 차용된 외래어의 유입이 크게 증가했다. 1945년 이후로는 독일어(예: arubaito일본어, wakuchin일본어), 포르투갈어(예: buranko일본어, kasutera일본어), 영어 등 다른 언어에서 많은 단어를 차용했다. 특히 기술과 관련된 많은 영어 차용어가 있는데, 예를 들어 pasokon일본어, intānetto일본어, kamera일본어 등이 있다. 많은 영어 차용어 때문에 현대 일본어에서는 와 , 그리고 와 를 구분하게 되었으며, 각 쌍에서 후자는 외래어에서만 발견된다. 예를 들어 파티는 paati일본어, 디즈니는 dizunii일본어로 표기한다. 나리타 국제공항(成田国際空港) 도착 게이트의 안내판. 다른 언어는 일본 입국을 환영하는 문구인 반면, 일본어는 "어서 오세요"(おかえりなさい)라고 귀국을 환영하는 표현을 사용하고 있다.">

나리타 국제공항(成田国際空港) 도착 게이트의 안내판. 다른 언어는 일본 입국을 환영하는 문구인 반면, 일본어는 "어서 오세요"(おかえりなさい)라고 귀국을 환영하는 표현을 사용하고 있다.">

3. 사용 지역

일본어는 주로 일본에서 사용된다. 일본어 사용 인구에 대한 조사는 일본 국내외를 불문하고 아직 이루어지지 않았지만, 일본의 인구가 곧 화자 인구수라고 여겨지는 것이 일반적이다.

일본어를 직접적으로 일본의 공용어 또는 국어로 정하는 법적 규정은 없다. 하지만 법령은 일본어로 기록되어 있고 재판소법에서는 "재판소에서는 일본어를 사용한다."(동법 74조)라고 규정되어 있으며, 문자·활자문화진흥법에서는 "국어"와 "일본어"를 동일시한다(동법 3조, 9조). 그 밖의 많은 법령에서도 일본어가 유일한 공용어 및 국어임이 당연한 전제로 깔려 있다. 또한 법문뿐만 아니라 공용문은 모두 일본어만 쓰이며, 일본의 학교 교육에서는 일본어가 "국어" 과목으로서 교육되고 있다.

일본에서는 TV, 라디오, 영화 등의 방송, 소설, 만화, 신문 등의 출판 분야에서도 거의 대부분 일본어가 쓰이고 있다. 일본 외의 드라마나 영화가 방송되는 경우에도 기본적으로 일본어로 번역되어 자막이 달리거나 음성이 일본어로 더빙되어 방송되는 등 시청자 및 청취자가 일본어는 당연히 이해하고 있다는 전제하에 이러한 자막이나 더빙이 달려 방송된다. 외국어 그대로 방송되거나 출판되는 경우도 있지만, 이러한 것들은 해외로 발표되는 것을 전제로 하는 논문이나 일본에 거주하는 외국인 또는 외국어 학습자 등 한정된 사람을 대상으로 하며, 절대다수의 일본인을 대상으로 한 것이 아니다.

일본 외에서는 주로 라틴아메리카(브라질, 페루, 볼리비아, 도미니카 공화국, 파라과이 등)나 하와이 등의 일본인 이민자 사이에서 일본어를 사용하는 경우가 관찰되지만, 일본계 사람의 3세, 4세로 세대가 내려갈수록 비일본어 화자가 늘어가고 있는 것이 실정이다. 또한 제2차 세계 대전의 일본 패전 이전에 일본의 식민지였던 한반도, 대만, 구 만주국 영토, 사할린섬, 남양 제도(현재의 괌, 북마리아나 제도, 팔라우, 마셜 제도, 미크로네시아 연방) 등의 지역에서 일제 당시 일본어 교육을 받았던 사람들 중 현재에도 일본어를 기억하고 이야기할 수 있는 사람이 있다는 조사도 있다. 대만에서는 대만 원주민이 다른 부족과 대화할 때 일본어가 종종 쓰이는 경우가 있다고 한다. 팔라우의 앙가우르주에서는 일본어를 공용어의 하나로 채용하고 있지만 현재 앙가우르주 내에는 일본어를 일상 회화에 쓰는 주민은 존재하지 않아 실질적인 주 공용어의 역할을 하고 있지 않으며, 일본과의 우호를 나타내는 상징적인 요소로만 남아 있다.

일본 외의 일본어 학습자는 대한민국에 약 53만 명, 중화인민공화국에 약 83만 명, 인도네시아에 약 72만 명을 비롯해 365만 명에 이르며, 동아시아, 동남아시아의 학습자 수가 전체 학습자의 80퍼센트를 차지하고 있다. 일본어 교육이 행해지는 지역은 125개국과 8지역에 이르고 있다. 또한 일본 국내의 일본어 학습자는 아시아 지역의 학습자 약 14만 명을 중심으로 약 17만 명에 이른다.

제2차 세계 대전 이전과 전쟁 중에 일본이 타이완과 한국을 병합하고 중국, 필리핀, 그리고 여러 태평양 섬들을 일부 점령하면서 대동아 공영권 지역 국가들의 주민들은 제국어로서 일본어를 배우게 되었다. 그 결과, 이들 국가의 많은 노년층은 아직도 일본어를 구사할 수 있다.

일본계 이민자 사회(가장 큰 사회는 브라질에 있으며, 브라질 IBGE 자료에 따르면 140만 명에서 150만 명의 일본계 이민자와 그 후손이 거주하고 있으며, 이는 미국의 120만 명보다 많다)에서는 때때로 일본어를 모국어로 사용하기도 한다. 하와이 주민의 약 12%가 일본어를 구사하며, 2008년 기준으로 일본계 혈통 인구의 약 12.6%를 차지한다. 일본계 이민자들은 페루, 아르헨티나, 오스트레일리아(특히 동부 주), 캐나다(특히 밴쿠버, 인구의 1.4%가 일본계 혈통임), 미국(특히 하와이, 인구의 16.7%가 일본계 혈통임) 그리고 캘리포니아주), 그리고 필리핀(특히 다바오주와 라구나주)에도 거주한다.

일본어는 팔라우 앙가우르의 공식 언어이다. 1982년 국가 헌법에 영어, 팔라우어와 함께 일본어가 공식 언어로 지정되었다. 1958년 태평양 신탁 통치령 인구 조사에 따르면 1914년에서 1933년 사이에 태어난 팔라우인의 89%가 일본어를 말하고 읽을 수 있었다. 그러나 2005년 팔라우 인구 조사에 따르면 앙가우르 주민 중 집에서 일본어를 사용하는 사람은 없다고 보고되었다.

근대 이후 일본은 대만과 조선반도 등을 병합·통치하며 현지인인 대만인과 조선 민족에 대한 황민화 정책을 추진하기 위해 학교 교육에서 일본어를 국어로 채택했다. 만주국(현재 중국 동북부)에도 많은 일본인이 이주한 결과 일본어가 널리 사용되었고, 중국어와 함께 공용어로 사용되었다. 일본어를 이해하지 못하는 주로 한족과 만주족에게는 간이적인 일본어인 협화어가 사용되기도 했다. 현재 대만(중화민국)과 조선반도(북한·한국) 등에서는 현재도 고령자 중에 일본어를 이해하는 사람이 있다.

메이지·다이쇼부터 쇼와 전전기까지 일본인이 미국·캐나다·멕시코·브라질·페루 등에 다수 이민하여 일계인 사회가 형성되었다. 이러한 지역 사회에서는 일본어가 사용되었지만, 세대가 젊어질수록 일본어를 이해하지 못하는 사람이 늘고 있다.

1990년대 이후 일본 국외로부터 일본으로의 여행객 수가 증가하고, 또한 일본 기업에 근무하는 외국인 노동자(일본의 외국인)도 급증하고 있기 때문에 국내외에 일본어 교육이 확산되고 있다. 국가·지역에 따라 일본어를 제2외국어 또는 선택 과목으로 하고 있는 나라도 있으며, 일본 국외에서 일본어가 학습될 기회는 증가하고 있다.

특히, 1990년대 이후 “쿨 재팬”이라고 불리는 것처럼 일본 국외에서 애니메이션과 컴퓨터 게임, 소설, 라이트 노벨, 일본 영화, 텔레비전 드라마, J-POP(가요)를 대표하는 음악, 일본 만화 등을 대표하는 일본의 현대 서브컬처를 “멋있다”고 느끼는 젊은이가 늘어나면서, 그 결과 그들이 일본어에 접할 기회가 증가하고 있다. 2021년 9월, 단어 검색 도구 Wordtips가 세계 각국에서 어학 학습에 있어 어떤 언어가 가장 인기 있는지를 Google 키워드 플래너를 이용하여 조사한 결과, 미국, 캐나다, 오스트레일리아, 뉴질랜드 등 영어권을 중심으로 일본어가 가장 배우고 싶은 언어로 선정되었다.

4. 계통

일본어를 포함하는 일본어족의 계통은 분명하지 않다. 계통에 관한 몇 가지 이론과 가설이 있으나 아직까지 구체적으로 의견이 모이지 않고 있다.

알타이어족에 속한다는 설은 메이지 시대 말부터 특히 주목받았다. 이러한 설의 근거로는 고대 일본어(야마토 고토바)의 어두에 r음(유음)이 오지 않는 점, 일종의 모음조화가 보이는 점 등이 있다. 또한 근대까지 한자를 쓰던 한국어보단 히라가나를 쓰던 일본어에 알타이어와의 공통 조어(祖語)가 많이 남아있다.

| Türkçe | Japonca |

|---|---|

| Kyotonun | Kyotono (京都の) |

| Ankara'ya gitti | Ankara e itta (アンカラへいった) |

| imiş | imas (います) |

| kara | kuroi (暗い) |

| alaca | akasa (赤さ) |

| içi | uçi (内) |

| kırar | kireru (きれる) |

| sonra da | sore de (それで) |

| ada | ada (島) |

| yukarı | agaru (上がる) |

| giy | gi (着) |

| gelip yapıp açıp gitti | kite yatte akete itta (きてやってあけていった) |

| taksi-de | takuşi-de (タクシで) |

| ne-dir? | nan desu ka? (何ですか?) |

| yemez | tabenai (食べない) |

| su | mizu (水) |

| iyi | ii (良い) |

| kulumak | kuruu (くるう) |

| kuluduk | kurutta (くるった) |

| tomdaş | tomodachi (ともだち) |

이외에 남방계의 오스트로네시아어족과는 음운 체계나 어휘가 유사하다고 지적되고 있지만, 그러한 예시가 충분치 않고 단순한 우연이나 불확정된 예가 많이 포함되어 있다.

드라비다어족과의 관련을 주장하는 설도 있지만 이를 인정하는 연구자는 적다. 오노 스스무는 일본어의 어휘나 문법 등이 타밀어와 공통점을 지니고 있다는 설을 주장하지만 비교언어학의 방법상의 문제로 인해 비판이 많다.

아이누어는 어순(SOV형)에 있어서는 일본어와 유사하지만 문법과 형태는 유형론적으로 일본어와는 다른 포합어에 속하며, 음운 구조도 유성, 무성의 구별 없이 폐음절이 많은 등의 차이가 있다. 기초 어휘가 유사하다는 지적 도 있지만, 그 예시가 불분명하다. 일반적으로 일본어와 닮아있는 아이누어 중에는 일본어에서 아이누어로 간 차용어가 다수 포함되어 있는 것으로 보인다. 지금으로서는 계통적 관련성을 나타내는 자료는 부족하다.

한국어는 문법 구조와 유사한 점이 많지만 기초 어휘에 어느정도 차이가 난다. 음운면도 고유어에 있어서 어두에 유음이 오지 않는 점, 일종의 모음조화가 보이는 점 등 앞에서 언급한 알타이어족과 공통되는 유사점이 있는 반면, 폐음절이나 자음 연결의 존재나 유성 및 무성이 없는 점 등 한국어와 일본어와는 차이도 있다. 하지만 한반도 남부에 원시 일본어가 존재하였고 이것이 일본에 건너갔다는 것에 찬성하는 학자들이 있다. 또한 한반도의 사어인 고구려어의 기록에 여러 유사한 점이 보인다.

류큐 열도의 언어는 일본어와 계통을 같이하는 언어 중 하나(“류큐어” 내지 “류큐어족”)로 간주해 일본어와 한데 모아 일본어족으로 보는 관점과 일본어의 방언 중 하나(“류큐 방언”)로 보는 관점이 있지만, 연구자와 견해에 따라 의견이 갈린다. 일본어와 류큐어의 공통 조상어인 원일본어는 기원전 4세기 초중반(야요이 시대)에 한반도에서 온 이주민들에 의해 일본으로 전래된 것으로 여겨지며, 원주민인 조몬인들의 언어를 대체하였다. 여기에는 현대 아이누어의 조상어도 포함된다.

일본어는 일본어족에 속하며, 류큐 제도에서 사용되는 류큐어군도 포함된다. 이들 밀접하게 관련된 언어들은 일반적으로 동일한 언어의 방언으로 취급되기 때문에, 일본어는 때때로 고립어로 불리기도 한다.

마르티네 이르마 로베츠에 따르면, 일본어는 세계 어떤 언어보다도 다른 언어와의 관계를 보여주려는 시도가 더 많았다. 19세기 후반 언어학자들의 관심을 받기 시작한 이후로, 아이누어, 한국어, 중국어, 티베트-버마어족, 우랄어족, 알타이어족(또는 우랄-알타이어족), 오스트로아시아어족, 오스트로네시아어족 및 드라비다어족과 같은 언어 또는 언어족과의 계통적 관계를 보여주려는 시도가 있었다. 일부 언어학자들은 심지어 인도유럽어족(여기에는 그리스어 포함) 또는 수메르어와의 연관성을 제시하기도 했다. 주요 현대 이론들은 일본어를 한국어 또는 제안된 더 큰 알타이어족과 같은 북아시아 언어 또는 다양한 동남아시아 언어(특히 오스트로네시아어족)와 연결하려고 시도한다. 이러한 제안 중 어느 것도 널리 받아들여지지 않았으며(알타이어족 자체는 현재 논란의 여지가 있다.) 현재로서는 류큐어와의 연관성만이 널리 지지받고 있다.

다른 이론들은 일본어를 적어도 두 개의 서로 다른 언어 그룹의 입력을 통해 형성된 초기 크리올어로 보거나, 이웃 언어의 여러 측면을 흡수한 독립적인 언어로 본다.

일본어의 범위를 본토 방언으로만 한정할 경우, 류큐어는 일본어와 같은 계통의 언어가 되어 두 언어는 일류어족을 형성한다. 류큐 열도(구 류큐왕국 영역)의 언어는 일본어와 계통을 같이하는 별개의 언어(류큐어 또는 류큐 제어)로 간주되며, 일본어와 함께 일류어족으로 분류된다. 공통점이 많기 때문에 "일본어의 한 방언(류큐 방언)"으로 간주하는 경우도 있으며, 이 경우 일본어는 "고립어"로 분류된다.

일본어(족)의 계통에 대해서는 메이지 시대 이후 여러 가지 설이 논의되어 왔지만, 어떤 설도 다른 어족과의 동계를 증명하지 못해 불명확한 상태로 남아 있다. 8세기까지 기록된 한반도 지명(고구려 지명을 가리킴) 중에는 만주 남부를 포함한 한반도 중부 이북에서 의미와 음운이 일본어와 유사한 지명이 여러 개 발견된다. 이를 근거로, 고대 한반도에서는 한국어와 함께 일본어와 근연 관계에 있는 언어인 ‘[[반도일본어]]’가 사용되었다고 생각되고 있다.

또한, 고구려어에 납(なまり)=那勿(ナムル), 샘(いずみ)=於乙, 흙(つち)은 내, 입(くち)은 구차라고 불렀다는 기록이 있으며, 고구려의 장수인 을지문덕은 일본서기에 이리카스미(伊梨柯須彌)로 기록되어 있어, 샘(いずみ)은 고구려어로 이리(於乙)라고 불렸다는 것을 알 수 있다. 해당 지명이 고구려의 옛 영역 내에 분포하고 있다는 점에서 많은 연구는 반도일본어가 ‘고구려어’라고 보고 있다.

이토 히데토는 반도일본어(대륙왜어)를 고구려어로 보고, 일본어와 반도일본어는 같은 조어에서 갈라져 나온 동계의 언어이며, 반도일본어 집단에서 갈라져 나온 집단이 기원전 900년부터 기원후 700년에 걸쳐 수전농경을 가지고 일본 열도로 건너왔다고 생각했다.

아이누어는 어순(SOV 어순)에서 일본어와 유사하다. 그러나 문법·형태는 유형론적으로 다른 응집어에 속하며, 음운 구조도 유성·무성의 구별이 없고 폐음절이 많은 등 차이가 있다. 기초 어휘의 유사성에 관한 지적도 있지만, 예는 불충분하다. 일반적으로 유사하다고 여겨지는 어휘 중에는 일본어에서 아이누어로의 차용어가 많이 포함되는 것으로 보인다.

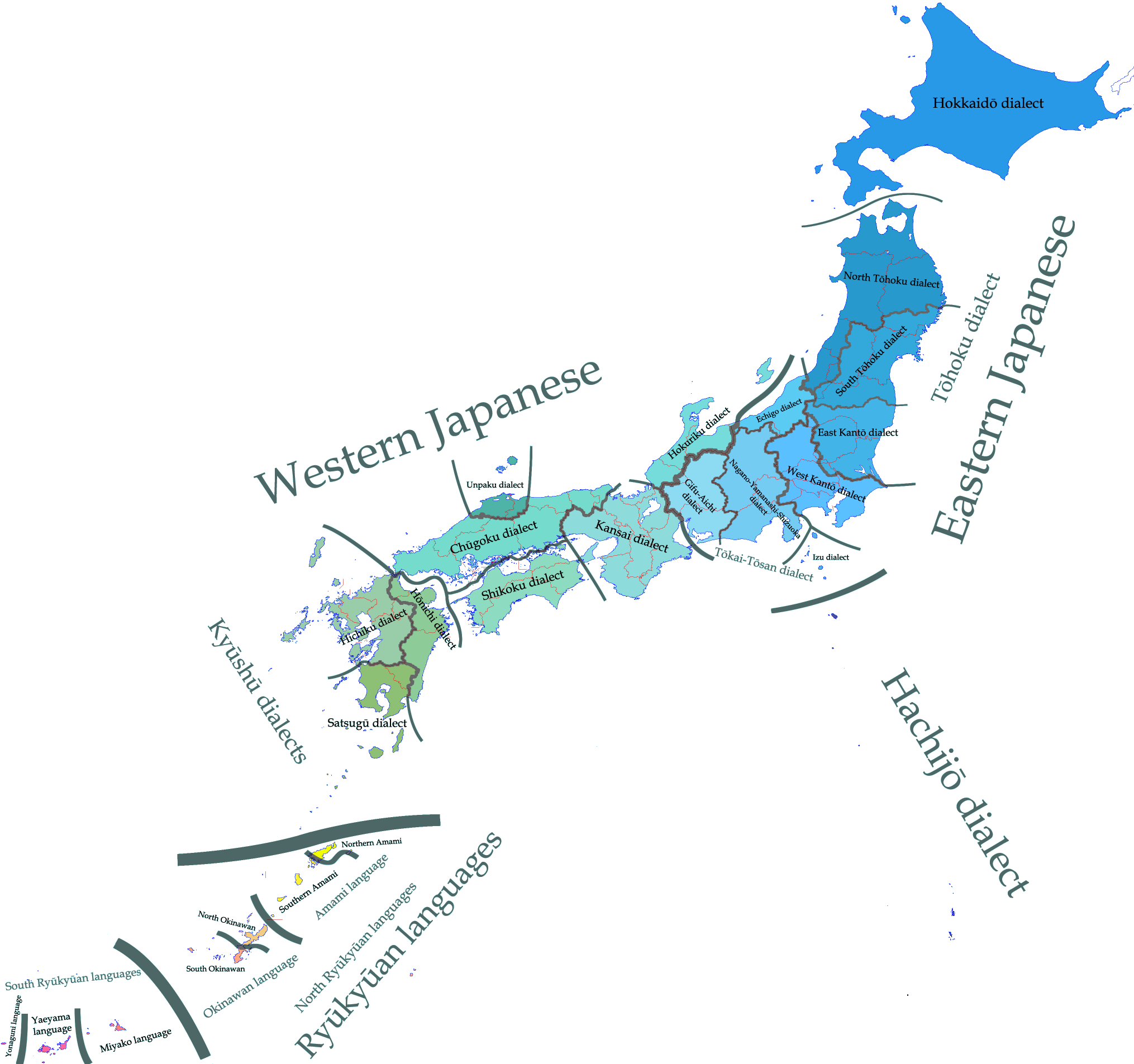

5. 방언

일본어는 크게 오사카와 교토를 중심으로 하는 서일본 방언(西日本方言일본어)과, 도쿄와 요코하마를 중심으로 하는 동일본 방언(東日本方言일본어, 표준어 標準語일본어)으로 크게 나뉜다. 이즈 제도 남부에는 고대어 표현이 많이 남는 독특한 방언이 있어, 하치조어(八丈語일본어)라고 불린다.

방언에 관한 일본의 문헌 기록은 현존하는 일본 최고의 시가집인 만요슈에서 나오는데, 여기에는 아즈마 지방(현재의 간토 지방)의 방언 노래가 있다. 나라 시대에도 이미 나라 지방을 중심으로 중앙어와 그 외 지역 방언에 대한 인식이 있었다고 한다. 일본의 방언 연구는 에도 시대 때부터 본격적으로 이루어졌으며, 메이지 시대를 거치면서 국가에 의한 연구가 진행되어 왔다.

동일본 방언에는 도호쿠 방언, 간토 방언, 나고야 방언 등의 주부 방언이 있고, 서일본 방언에는 호쿠리쿠 방언, 긴키 방언(간사이 방언), 히로시마 방언 등의 주고쿠 방언, 시코쿠 방언, 하카타 방언 등의 규슈 방언 등 수많은 지역성이 강한 방언이 존재한다.

특히 오사카의 방언은 지역색이 두드러지는 것으로 유명하다. 온화한 인상의 도쿄에서 주로 사용하는 표준어에 비해 오사카는 해상 교통이 있는 상업 도시였기 때문에 오사카 방언은 활발한 억양이 특징이다. 교토 방언은 ‘위쪽 말’(上方ことば일본어)이라고도 하는데, 수도가 오랫동안 교토에 있었다가 도쿄에 옮겨졌기 때문에 품위 있고 격조 높은 말로 여겨져 왔다.

도쿄 방언은 거의 표준어에 가깝기 때문에 표준어라고 오해하는 경우가 많지만, 본래 에도 방언이라고도 불린 것으로 ひ일본어와 し일본어의 발음 구별이 되지 않는 등 표준어와는 다르다. 홋카이도 방언도 거의 표준어에 가깝지만, 특히 형용사 등에 홋카이도 특유의 방언이 포함된다.

현재 공식적인 자리 등에서는 평상시 방언을 말하는 사람도 표준어를 사용한다.

일본어 방언은 일반적으로 높낮이 악센트, 어미 형태론, 어휘, 조사 사용 면에서 차이를 보인다. 일부 방언에서는 모음과 자음 체계가 다른 경우도 있지만, 이는 드물다.

상호 이해도 측면에서, 1967년 실시된 한 설문조사에 따르면 (류큐어군과 도호쿠 방언 제외) 도쿄권 학생들에게 가장 알아듣기 어려운 4개 방언은 기소 방언(나가노현 산간 지역), 히미 방언(도야마현), 가고시마 방언, 마니와 방언(오카야마현)이었다. 이 설문조사는 135~244개의 음소를 포함하는 12~20초 분량의 녹음을 바탕으로 42명의 학생이 단어별로 번역하는 방식으로 진행되었다. 설문조사 참여자는 모두 게이오기주쿠 대학 학생으로, 관동 지방에서 성장한 학생들이었다.

산간 마을이나 고립된 섬, 예를 들어 하지죠지마와 같은 곳에는 고대 동일본어에서 유래한 방언을 사용하는 방언 도서가 존재한다. 간사이 지방의 방언들은 많은 일본인들이 사용하거나 알고 있으며, 특히 오사카 방언은 코미디와 관련이 있다(간사이 방언 참조). 도호쿠와 북부 관동의 방언은 전형적인 농민들과 관련이 있다.

오키나와현과 아마미 제도(행정구역상으로는 가고시마현에 속함)에서 사용되는 류큐어군은 일본어족의 별개의 가지로 간주될 만큼 독립적이다. 류큐어군은 일본어 화자에게는 물론 다른 류큐어군 언어 화자에게도 대부분 알아듣기 어렵다. 그러나 언어학자들과는 달리, 많은 일반 일본인들은 류큐어군을 일본어 방언으로 간주하는 경향이 있다.

궁중에서도 당시 일본어의 특이한 변종을 사용했던 것으로 보이며, 이는 아마도 고대 일본어의 구어 형태였을 것이다. 고대 일본어는 헤이안 시대에 유행했던 문어체였지만, 메이지 시대 후기에 쇠퇴하기 시작했다. 류큐어군은 젊은 세대가 대부분 일본어를 사용하고 류큐어군을 이해하지 못하기 때문에 유네스코에 의해 '멸종 위기'로 분류된다. 오키나와 방언은 류큐어군의 영향을 받은 표준 일본어의 변종이며, 류큐 제도의 젊은이들 사이에서 주로 사용되는 방언이다.

교육, 대중 매체, 일본 내 이동성 증가, 경제 통합으로 인해 현대 일본어는 (류큐 제도를 포함하여) 전국적으로 보편화되었다.

일본어의 범위를 본토 방언으로만 한정할 경우, 류큐어는 일본어와 같은 계통의 언어가 되어 두 언어는 일류어족을 형성한다. 류큐 열도(구 류큐왕국 영역)의 언어는 일본어와 계통을 같이하는 별개의 언어(류큐어 또는 류큐 제어)로 간주되며, 일본어와 함께 일류어족으로 분류된다. 공통점이 많기 때문에 "일본어의 한 방언(류큐 방언)"으로 간주하는 경우도 있으며, 이 경우 일본어는 "고립어"로 분류된다.

1967년 상호이해 가능성 조사에 따르면, 관동 지방 출신자에게 가장 이해하기 어려운 방언은 (류큐어와 도호쿠 방언을 제외하고) 도야마현 히미 방언(정답률 4.1%), 나가노현 기소 방언(정답률 13.3%), 가고시마 방언(정답률 17.6%), 오카야마현 마니와 방언(정답률 24.7%)이었다. 이 조사는 12~20초 길이, 135~244개의 음소로 이루어진 노인의 녹음을 기반으로 하였으며, 42명의 젊은이들이 듣고 번역하였다. 응시자는 관동 지방에서 자란 게이오기주쿠 대학 학생들이었다.

--

도조 미사오는 전국에서 사용되는 언어를 크게 동부 방언, 서부 방언, 규슈 방언, 류큐 방언으로 나누었다. 또한 이들은 홋카이도 방언, 도호쿠 방언, 관동 방언, 하지조 방언, 토카이토잔 방언, 호쿠리쿠 방언, 킨키 방언, 츄고쿠 방언, 운보쿠 방언(이즈모·호키), 시코쿠 방언, 호이치 방언(분고·부젠·히유가), 히타쿠 방언(치쿠시·히젠·히고), 삿소 방언(사쓰마·오스미), 아마미 방언, 오키나와 방언, 선섬 제도로 구획되었다. 이러한 분류는 오늘날에도 일반적으로 사용된다. 참고로, 이 중 아마미, 오키나와, 선섬의 언어는 일본어의 한 방언(류큐 방언)으로 보는 견해와 독립된 언어로서 류큐어로 보는 견해가 있다.

또한, 키타니시 하루히코는 킨키·시코쿠를 중심으로 하는 내륜 방언, 관동·중부·츄고쿠·규슈 북부 일부를 중심으로 하는 중륜 방언, 홋카이도·도호쿠·규슈의 대부분을 중심으로 하는 외륜 방언, 오키나와 지방을 중심으로 하는 남섬 방언으로 분류했다. 이 분류는 억양과 음운, 문법적 특징이 기나이를 중심으로 원을 그리는 것에 주목한 것이다. 이 외에도 여러 연구자들에 의해 방언 구획안이 제시되었다.

하나의 방언 구획의 내부도 변화가 풍부하다. 예를 들어, 나라현은 킨키 방언 지역에 속하지만, 토츠카와무라나 시모키타야마무라 주변에서는 그 지역만 도쿄식 억양이 사용되고, 더 나아가 시모키타야마무라 이케하라에는 또 다른 체계의 억양이 있어 도쿄식 지역에 둘러싸여 있다. 가가와현칸논지시 이부키마치(이부키섬)에서는 헤이안 시대의 억양 체계가 남아 있다고 한다(다른 견해도 있다). 이들은 특히 현저한 특징을 보이는 예이지만, 아무리 좁은 지역에도 그 지역만의 언어 체계가 있다. 따라서 「어떤 지점의 말도 마찬가지로 기록할 가치가 있다」는 것이다.

일반적으로 사투리 차이가 화제가 될 때는 문법상 동서의 차이가 자주 언급된다. 동부 방언과 서부 방언 사이에는 대략 다음과 같은 차이가 있다.

부정어는 동쪽에서는 “ナイ”, 서쪽에서는 “ン”을 사용한다. 완료형에는 동쪽에서는 “テル”을, 서쪽에서는 “トル”을 사용한다. 단정에는 동쪽에서는 “ダ”를, 서쪽에서는 “ジャ” 또는 “ヤ”를 사용한다. 아와행 오단 활용 동사 연용형은 동쪽에서는 “カッタ(買)”와 같이 촉음편이 되지만, 서쪽에서는 “コータ”와 같이 우음편이 된다. 형용사 연용형은 동쪽에서는 “ハヤク(ナル)”처럼 비음편형을 사용하지만, 서쪽에서는 “ハヨー(ナル)”처럼 우음편형을 사용하는 등의 차이가 있다.

사투리의 동서 대립 경계는 명확하게 그을 수 있는 것이 아니며, 어떤 특징을 채택하느냐에 따라 다소 달라진다. 하지만 대체로 일본해 쪽은 니가타현 서쪽 끝의 이토이가와시, 태평양 쪽은 시즈오카현 하마나호가 경계선(이토이가와·하마나호 선)으로 여겨지는 경우가 많다. 이토이가와 서쪽에는 험로 오야지후시가 있으며, 그 남쪽에는 일본 알프스가 늘어서 있어 동서의 교통을 방해했던 것이 동서 방언을 형성한 원인 중 하나로 여겨진다.

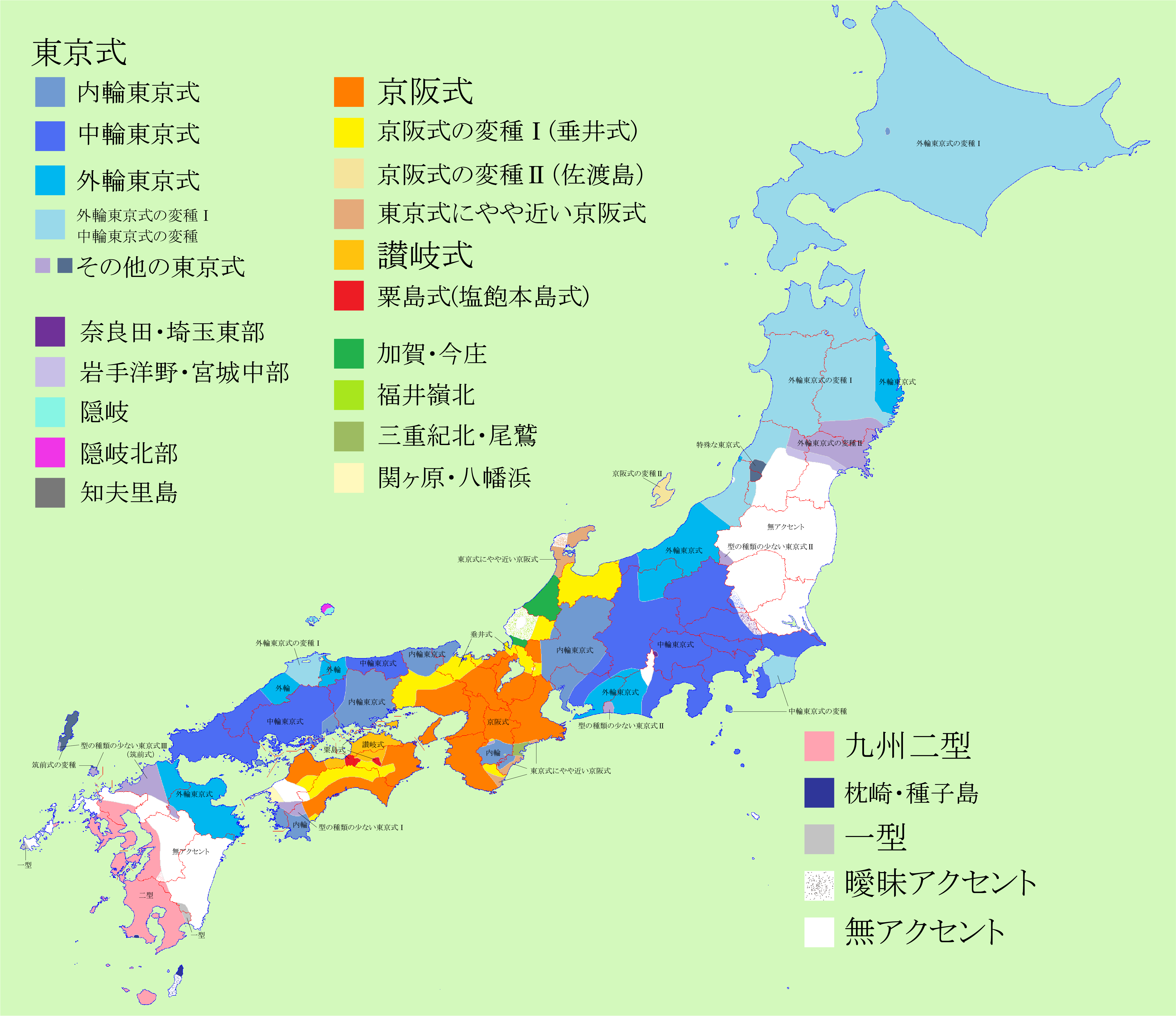

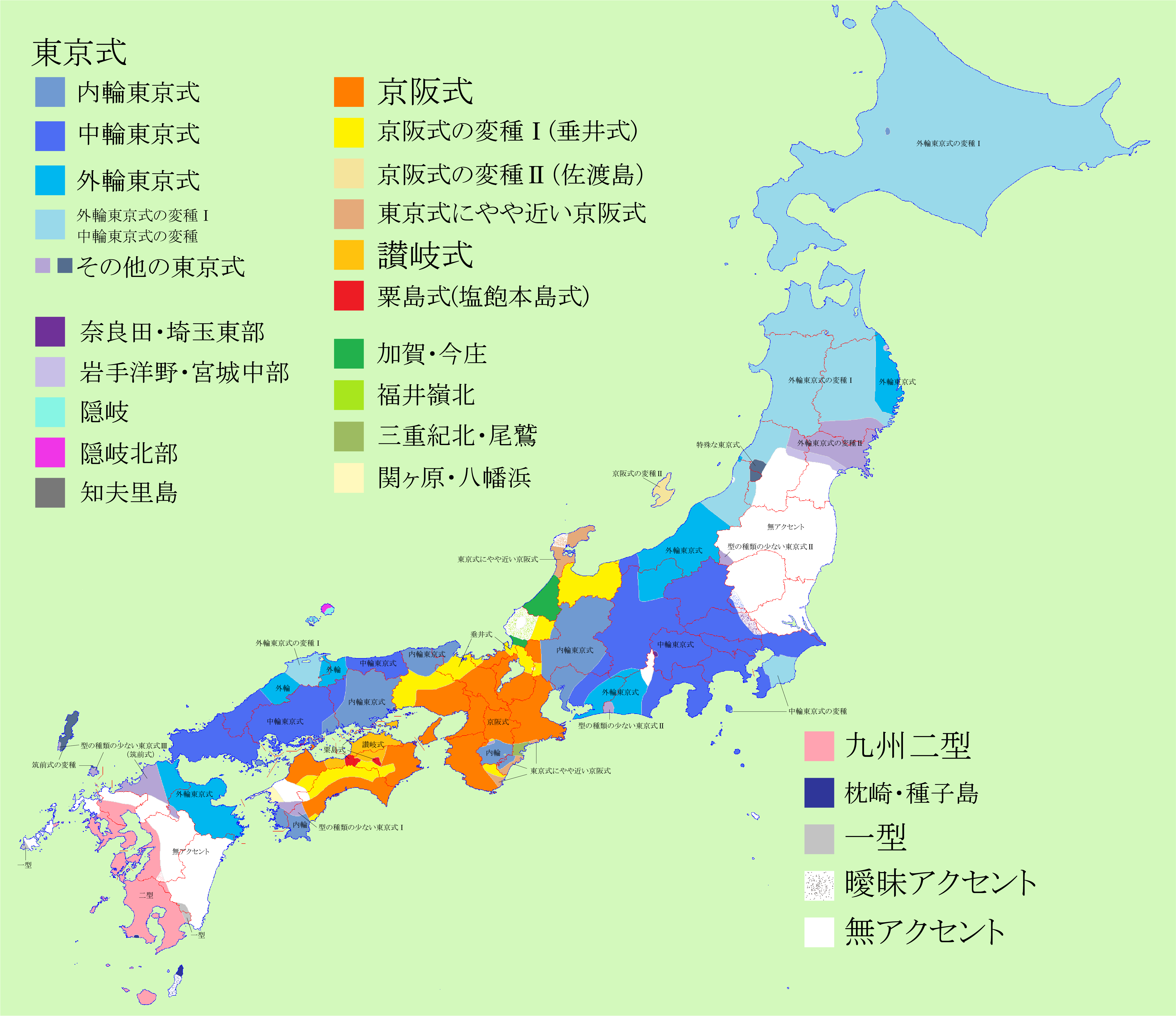

일본어의 악센트는 방언에 따라 차이가 크다. 일본어 악센트 체계는 여러 종류로 나뉘지만, 특히 넓은 지역에서 사용하고 화자 수도 많은 것은 도쿄식 악센트와 교토·오사카식 악센트 두 가지이다. 도쿄식 악센트는 내림 위치만 구별하지만, 교토·오사카식 악센트는 내림 위치 외에 첫 음절의 높낮이를 구별한다. 일반적으로 악센트의 차이는 일본어의 동서 차이로 이야기되는 경우가 많지만, 실제 분포는 단순한 동서 대립이 아니고, 도쿄식 악센트는 대략 홋카이도, 도호쿠 지방 북부, 관동 지방 서부, 고신에쓰 지방, 도카이 지방의 대부분, 츄고쿠 지방, 시코쿠 지방 남서부, 큐슈 북동부에 분포하고 있으며, 교토·오사카식 악센트는 킨키 지방·시코쿠 지방의 각각 대부분과 호쿠리쿠 지방의 일부에 분포하고 있다. 즉, 킨키 지방을 중심으로 한 지역에 교토·오사카식 악센트 지역이 펼쳐지고, 그 동서를 도쿄식 악센트 지역이 끼고 있는 형태가 되어 있다. 일본어 표준어·공통어의 악센트는 도쿄의 야마노테 말을 기반으로 하고 있기 때문에 도쿄식 악센트이다.

큐슈 남서부와 오키나와 일부에는 형태의 종류가 두 가지인 이형 악센트가 분포하고, 미야자키현도시오시 등에는 형태의 종류가 한 가지인 일형 악센트가 분포한다. 또한, 이와테현시즈쿠이시정이나 야마나시현하야카와정나라타 등의 악센트는, 음의 내림 위치가 아니라 오름 위치를 구별한다. 이러한 유악센트 방언에 대해, 도호쿠 지방 남부에서 관동 지방 북동부에 걸친 지역이나, 큐슈의 도쿄식 악센트 지역과 이형 악센트 지역에 끼인 지역 등에는, 화자에게 악센트의 지각이 없고, 어디를 높게 한다는 규칙이 없는 무악센트(붕괴 악센트) 지역이 있다. 이러한 악센트 대구분 속에도 다양한 변종이 있으며, 더욱 각 체계의 중간형이나 별파 등도 존재한다.

「꽃이」가 도쿄에서는 「낮음-높음-낮음」, 교토에서는 「높음-낮음-낮음」으로 발음되는 것처럼, 단어의 악센트는 지역에 따라 다르다. 하지만, 각 지역의 악센트 체계는 서로 전혀 무관하게 성립되어 있는 것이 아니다. 많은 경우에 규칙적인 대응이 보인다. 예를 들어, 「꽃이」「산이」「못이」를 도쿄에서는 모두 「낮음-높음-낮음」으로 발음하지만, 교토에서는 모두 「높음-낮음-낮음」으로 발음하고, 「물이」「새가」「바람이」는 도쿄에서는 모두 「낮음-높음-높음」으로 발음하는 데 반해 교토에서는 모두 「높음-높음-높음」으로 발음한다. 또, 「소나무가」「하늘이」「바다가」는 도쿄에서는 모두 「높음-낮음-낮음」으로 발음되는 데 반해, 교토에서는 모두 「낮음-낮음-높음」으로 발음한다. 이와 같이, 어떤 지역에서 같은 악센트 형태로 정리되는 어휘군(유라고 부른다)은, 다른 지역에서도 같은 형태에 속하는 것이 일반적으로 관찰된다.

이 사실은, 일본의 방언 악센트가, 과거의 동일한 악센트 체계에서 갈라져 나왔다는 것을 의미한다. 하토리 시로는 이것을 원시 일본어의 악센트라고 칭하고, 이것이 분기하여 서로 반대 방향으로 변화하여, 도쿄식과 교토·오사카식을 낳았다고 생각했다. 현재 유력한 설은, 원정기의 교토·오사카식 악센트(명의초식 악센트)가 일본어 악센트의 조체계이고, 현재의 여러 방언 악센트는 이것이 순차적으로 변화를 일으킨 결과 생겼다는 것이다. 한편, 지역의 무악센트와 중앙의 교토·오사카식 악센트의 접촉으로 여러 방언의 악센트가 생겼다는 설도 있다.

발음 특징에 따라 본토 방언을 크게 구분하면, 표일본 방언, 裏日本 방언, 사쓰마(가고시마)식 방언으로 나눌 수 있다. 표일본 방언은 공통어에 가까운 음운 체계를 가진다. 裏일본식 음운 체계는 도호쿠 지방을 중심으로 홋카이도 연안부, 니가타현 에치고 북부, 간토 동북부(이바라키현·토치기현)와 멀리 시마네현 이즈모 지방을 중심으로 한 지역에 분포한다. 그 특징은 이단과 우단 모음에 중설모음을 사용하는 것과, 에가 좁고 이에 가까운 것이다. 간토 중 치바현이나 사이타마현 동부 등과 에치고 중부·사도·토야마현·이시카와현 노토의 방언은 裏일본식과 표일본식의 중간이다. 또 사쓰마식 방언은 많은 모음 탈락으로 폐음절을 많이 가지고 있다는 점에서 다른 방언과 대립한다. 사쓰마 방언 이외의 규슈 방언은 사쓰마식과 표일본식의 중간이다.

음운의 면에서는, 모음의 「う」를 동일본, 호쿠리쿠, 이즈모 부근에서는 중설에 가까운 비원순모음(입술을 둥글게 하지 않음)으로, 서일본 일반에서는 후설의 원순모음으로 발음한다. 또, 모음은 동일본이나 호쿠리쿠, 이즈모 부근, 규슈에서 무성화하기 쉽고, 도카이, 킨키, 츄고쿠, 시코쿠에서는 무성화하기 어렵다.

또 이와는 별도로, 킨키·시코쿠(·호쿠리쿠)와 그 이외의 대립이 있다. 전자는 게이한식 악센트 지역이지만, 이 지역에서는 악센트 이외에도, 「木」을 「きい」, 「目」을 「めえ」처럼 한 음절어를 늘여 두 박으로 발음하고, 또 「赤い」→「あけー」와 같은 연모음의 융합이 일어나지 않는다는 공통점이 있다. 또, 서일본(규슈·산인·호쿠리쿠 제외)은 모음을 강하게 자음을 약하게 발음하고, 동일본과 규슈는 자음을 강하게 모음을 약하게 발음하는 경향이 있다.

일본어는 문헌 시대에 이미 방언 차이가 있었다. 『만엽집』 권 14 "동가(東歌)"나 권 20 "방인가(防人歌)"에는 당시 동국 방언으로 된 노래가 기록되어 있다. 820년경에 만들어진 『동대사 봉송문고(東大寺諷誦文稿)』에는 "이 당국 방언(此当国方言), 털 사람 방언(毛人方言), 히다 방언(飛騨方言), 동국 방언(東国方言)"이라는 기록이 보이는데, 이것이 국내 문헌에서 사용된 "방언"이라는 단어의 최고(最古)의 예로 여겨진다. 평안 초기 중앙 사람들의 방언관을 엿볼 수 있는 귀중한 기록이다.

헤이안 시대부터 가마쿠라 시대에 걸쳐서는 중앙의 문화적 영향력이 압도적이었기 때문에 방언에 관한 기록은 단편적인 것에 그쳤지만, 무로마치 시대, 특히 전국 시대에는 중앙의 지배력이 약해지고 지방의 힘이 강해진 결과, 지방 문헌에 방언을 반영한 것이 자주 나타나게 되었다. 동국계 문헌으로 불리는 동문초물(洞門抄物)이 유명하지만, 고문서류에도 자주 방언이 등장하게 된다.

아즈치모모야마 시대부터 에도 시대 초기에 걸쳐서는 포르투갈 선교사들이 많은 기리시탄 자료를 남겼는데, 그 안에 각지의 방언을 기록한 것이 있다. 교토의 말을 중심으로 하면서도 규슈 방언을 다수 수록한 『일포사전(日葡辭書)』(1603년~1604년)이나, 치쿠젠이나 비젠 등 각지 방언의 언어적 특징을 기록한 『로드리게스 일본 대문전(ロドリゲス日本大文典)』(1604년~1608년)이 그 대표적 예이다.

이 시대에는 류큐 방언(류큐어) 자료도 등장한다. 최고(最古)기에 속하는 것으로는 중국 자료인 『류큐관 역어(琉球館訳語)』(16세기 전반에 성립)가 있으며, 류큐의 말을 음역 표기로 다수 기록하고 있다. 또한 1609년 시마즈 침공 사건으로 류큐 왕국을 지배하에 둔 사쓰마 번도 기록류에 류큐의 말을 단편적으로 기록하고 있지만, 어사(語史) 자료로 보았을 때, 류큐 제도에 전해지는 고대 가요·우무이(ウムイ)를 모은 『오무로사우시(おもろさうし)』(1531년~1623년)가 질(質)과 양(量) 모두 다른 것을 압도하고 있다.

나라 시대 이래 에도 막부가 성립할 때까지, 간사이 방언이 중앙어의 지위에 있었다. 조정에서 도쿠가와가에 정이대장군의 선하(宣下)가 내려진 이후, 에도 문화가 꽃피면서 에도말의 지위가 높아지고, 메이지 시대에는 도쿄말이 일본어의 표준어로 여겨지게 되었다.

메이지 정부 성립 이후, 정치적·사회적으로 전국적인 통일을 도모하고 근대 국가로서 외국에 대응하기 위해 언어의 통일·표준화가 요구되기 시작했다. 학교 교육에서는 「도쿄 중류 사회」의 말이 채택되었고,방송에서도 유사한 말이 「공용어」로 여겨졌다. 이렇게 표준어의 규범 의식이 확립됨에 따라 방언을 교정하려는 움직임이 확산되었다. 교육자 이자와 슈지는 교원을 위해 저서를 집필하여 도호쿠 방언의 교정법을 설명했다. 지방 학교에서는 방언을 사용한 학생에게 목에 「방언 팻말」을 걸게 하는 등의 처벌도 행해졌다. 군대에서는 명령 전달에 지장이 없도록 초등 교육 단계에서 공용어 사용이 지도되었다.

한편, 전후가 되면서 각지의 방언이 사라지고 있다는 우려가 제기되었다. NHK방송문화연구소는 (쇼와 20년대 시점에서) 각지의 순수한 방언은 80세 이상의 노인들 사이에서만 사용되고 있다고 판단하여 1953년부터 5개년 계획으로 전국의 방언 녹음을 실시했다. 이 녹음 조사에는 야나기다 쿠니오, 토죠 미사오, 이와부치 에타로, 키타이치 하루히코 등 언어학자들이 지도에 참여했다.

그러나, 전후 한동안은 공용어 습득에 중점을 둔 국어 교육이 초등 교육 현장에서 계속되었고, 쇼와 22년(1947년)의 학습 지도 요령 국어과 편(시안)에서는 「가능한 한 방언이나 사투리, 말더듬을 고쳐 표준어에 가깝게 한다」「가능한 한 어법이 바른 말을 사용하고 속어 또는 방언을 피하도록 한다」는 기재가 보인다. 또한, 쇼와 33년(1958년)의 초등학교 학습 지도 요령에서도 「초등학교 6학년을 마칠 때까지 어떤 지역에서도 전국적으로 통용되는 말로 대략 듣고 말할 수 있도록 한다」는 기술이 있다.

또한, 경제 성장과 함께 지방에서 도시로의 인구 유입이 시작되면서 표준어와 방언의 마찰이 현저해졌다. 1950년대 후반부터 지방 출신자가 자신의 말투 때문에 놀림을 받아 자살하거나 사건이 잇따랐다. 이러한 상황을 받아들여 방언 교정 교육도 여전히 계속되었다. 가마쿠라시 요시고에 초등학교에서는 1960년대에 「네사요 운동」이라고 하여 어미에 「~네」「~사」「~요」등 관동 방언 특유의 어미를 사용하지 않도록 하는 운동이 시작되었다. 같은 취지의 운동은 전국으로 확산되었다.

고도경제성장 이후에는 사투리에 대한 인식에 변화가 나타나기 시작했다. 1980년대 초의 설문 조사에서는 "사투리를 남겨두고 싶다"고 응답한 사람이 90%를 넘는 결과가 나왔다. 표준어화가 진행됨과 동시에 소위 "사투리 콤플렉스"가 해소되고 사투리를 소중히 여기자는 분위기가 고조되었다.

1990년대 이후에는 젊은이들이 말장난의 감각으로 사투리를 사용하는 것에 주목을 받기 시작했다. 1995년에는 랩 "DA.YO.NE"의 간사이판 "SO.YA.NA" 등의 사투리 개사곡이 화제를 불러일으켜 보도 기사에도 실렸다. 수도권 출신의 도쿄 대학생을 대상으로 한 조사에서는 도쿄 젊은이들 사이에도 간사이 사투리가 퍼져 있다는 것이 관찰된다고 한다. 2005년경에는 도쿄 여고생들 사이에서도 "데라(とても) 귀엽다!" "이쿠베(行くべ)" 등 각지의 사투리를 대화에 섞어 쓰는 것이 유행하기 시작했고, 여고생을 위한 사투리 참고서도 등장했다. "초(超) 재밌다" 등 "초(超)"의 새로운 용법도 원래 시즈오카현에서 발생하여 도쿄로 들어온 것으로 여겨지지만 젊은이들의 말투나 신조어의 발신지가 도쿄에 국한되지 않는 상황이 되었다("젊은이들의 말투#사투리 유래의 젊은이들의 말투" 참조).

사투리학의 세계에서는 과거에는 표준어 확립에 이바지하기 위한 연구가 활발했지만, 오늘날의 사투리 연구는 반드시 그러한 관점만으로 행해지고 있지는 않다. 중앙어의 옛 형태가 사투리에 남는 경우가 많고, 사투리 연구가 중앙어의 역사 연구에 이바지하는 것은 말할 필요도 없다. 그러나 거기에 그치지 않고, 개별 사투리의 연구는 그 자체로 독립된 학문으로 간주할 수 있다. 야마우라 겐지의 "케센고" 연구에서 볼 수 있듯이, 연구자가 자신의 사투리에 자부심을 가지고 일본어와는 별개의 언어로 연구한다는 입장도 생겨나고 있다.

6. 음운

일본어의 음운은 〈っ일본어〉와 〈ん일본어〉을 제외하고 모음으로 끝나는 개음절 언어의 성격이 강하며, 표준어를 포함한 많은 방언이 모라를 가지고 있다. 악센트는 고저 악센트를 띤다.

일본어 음소는 /m/, /n/, /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /s/, /z/, /h/, /r/, /y/, /w/, /N/, /Q/가 있다.

원래의 옛 일본어인 야마토 고토바(大和言葉일본어)에서는 원칙적으로 다음과 같은 특징이 있었다.

* 〈ら행〉음이 어두에 오지 않는다(두음법칙).

* 탁음이 어두에 오지 않는다.

* 동일 어근 내에 모음이 연속되어 오지 않는다.

헤이안 시대 이후, 어중·어미의 “하행” 음이 “와행”(わ行) 음으로 변하는 하행전고가 일어났다.

고려 시대·무로마치 시대에는 연성(連声) 현상이 활발해졌다. 받침 또는 촉음 다음에 온 모음·반모음이 나 행, 마 행, 타 행 음으로 변하는 현상이다.

또한, 이 시대에는 「중앙」(中央)의 「앙」(央) 등 「아우」(au) 소리가 합쳐져 장모음 이 되고, 「응대」(応対)의 「응」(応) 등 「오우」(ou) 소리가 이 되었다. 「이우」(iu) ,「에우」(eu) 등의 이중모음은 , 와 같은 유장음으로 변화했다.

한어가 일본에서 사용되기 시작하면서, 옛 일본에는 없었던 합유음인 “クヮ・グヮ”, “クヰ・グヰ”, “クヱ・グヱ”의 소리가 발음되기 시작했다.

근대 이후에는 외국어(특히 영어)의 음의 영향으로 새로운 소리가 사용되기 시작했다. 비교적 일반화된 “シェ・チェ・ツァ・ツェ・ツォ・ティ・ファ・フィ・フェ・フォ・ジェ・ディ・デュ” 등의 소리 외에, 경우에 따라서는 “イェ・ウィ・ウェ・ウォ・クァ・クィ・クェ・クォ・ツィ・トゥ・グァ・ドゥ・テュ・フュ” 등의 소리도 사용된다.

6.1. 홀소리(모음)

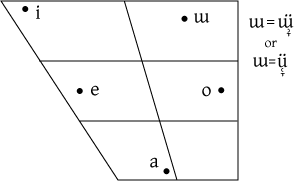

일본어에는 다섯 개의 모음이 있으며, 모음의 길이는 음소적으로 각 모음은 짧은 것과 긴 것 두 가지 형태가 있다. 긴 모음은 보통 로마자 표기에서 모음 위에 맥론을 붙이거나, 히라가나에서는 모음 글자를 반복하며, 가타카나에서는 모음 뒤에 장음부호를 붙여 표기한다. 는 돌출되지 않고 오히려 좁혀진, 즉, 무원순 모음이다.

* /a/ - 와 의 중간음. . 편의상 .

* /i/ - .

* /u/ - 보다 덜 원순적이고 보다 덜 평순적이다. . 편의상 또는 .

* /e/ - 와 의 중간음. . 편의상 .

* /o/ - 와 의 중간음. . 편의상 .

나라 시대 이전에는 모음의 수가 현재보다 많았을 것으로 추정된다. 하시모토 신키치는 상대 특수가나づ카이 연구를 재평가하여, 기기와 『만엽집』 등의 만엽가나에서 “き・ひ・み・け・へ・め・こ・そ・と・の・も・よ・ろ”의 표기에 두 종류의 가나가 존재한다는 것을 지적했다(갑류와 을류로 명명. “も”는 『고사기』에서만 구별됨). 하시모토는 이러한 가나의 구별은 음운상의 차이에 기초하며, 특히 모음의 차이에 따른 것이라고 생각했다. 하시모토의 설은 후속 연구자들에 의해 “모음의 수가 다섯 개가 아니라 총 여덟 개”라는 8모음설로 받아들여져 정설화되었다. 8모음의 구별은 헤이안 시대에 사라지고 현재와 같이 5모음이 된 것으로 보인다. 참고로, 상대 일본어 어휘에서는 모음의 출현 방식이 우랄어족이나 알타이어족의 모음 조화 법칙과 유사하다고 여겨진다.

6.2. 닿소리(자음)

일본어의 음소는 /m/, /n/, /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /s/, /z/, /h/, /r/, /y/, /w/, /N/, /Q/가 있다.

* /m, n/ - 비음 . 변이음(allophone)으로 경구개화된 이 있다.

* /p, k/ - 무성 파열음 . 변이음으로 경구개화된 가 있다.

* - 유성 파열음 . 변이음으로 경구개화된 가 있다. 모음 사이에서는 폐쇄되지 않고 마찰음 가 될 경우도 많다. 또 의 변이음으로 비음 가 있지만 공통어에서는 거의 소멸되었다.

* /s, h/ - 마찰음 . 변이음으로 치경구개음 , 경구개음 가 된다. 단 /h/은 모음 앞에서는 마찰음 가 된다.

* /t/ - 무성 파열음 . 변이음으로 치경구개 파찰음 가 있다. 또 모음 앞에서는 파찰음 가 된다.

* /d/ - 유성 파열음 . /di, du, dy/는 /zi, zu, zy/와 같다.

* /z/ - 어두와 /N/ 뒤에서는 파찰음 이고 어중에서는 마찰음 . 변이음으로 치경구개음 가 된다.

* /r/ - 탄음 . 변이음으로 경구개화된 이 있다.

* /y/ - 반모음 . /ye/는 모음 /e/가 되고 는 외래어에만 쓰인다.

* /w/ - 반모음 . /wi, we, wo/는 모음 /i, e, o/가 되고 는 외래어에만 쓰인다.

* /N/ - 특수음. 어중 또는 어말에만 나타난다.

* 비음 - 어말 또는 /s, z/ 앞에서는 구개수음이 된다.

* 비음 - /p, b, m/ 앞에서.

* 비음 - /t, d/, /n/ 앞에서.

* 비음 - /k, g/ 앞에서.

* 비모음 - 모음 앞 또는 /y, w/ 앞에서는 뒤와 같은 모음을 비음화시킨다.

* /Q/ - 특수음. 어중에만 나타난다.

* 불파음 - /p/ 앞에서.

* 불파음 - /t/ 앞에서.

* 불파음 - /k/ 앞에서.

* 마찰음 - /s/ 앞에서.

| 양순음 | 치경음 | 치경구개음 | 구개음 | 연구개음 | 연구개음 | 성문음 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 비음 | () | () | () | ||||

| 파열음 | |||||||

| 파찰음 | () () | () () | |||||

| 마찰음 | () | () () | () | ||||

| 유음 | |||||||

| 반모음 | |||||||

| 특수 모라 | , | ||||||

일부 일본어 자음은 여러 가지 동소이음을 가지고 있어 더 많은 음운 체계가 있는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 이러한 동소이음 중 일부는 이제 음소가 되었다. 예를 들어, 20세기 전반까지의 일본어에서 음소 순서는 구개음화되어 로 발음되었는데, 이는 대략 ち일본어와 같다. 하지만 현재는 와 가 구별되며, ティー일본어 "서양식 차"와 地位일본어 "사회적 지위" 와 같은 단어에서 확인할 수 있다.

일본어의 "r"은 특히 흥미로운데, 첨음 중앙 탄음과 측면 근사음 사이의 범위를 가진다. "g" 또한 주목할 만한데, 문장의 시작이 아닌 경우, 간토 방언과 다른 동부 방언에서는 으로 발음될 수 있다.

6.3. 악센트

일본어의 음운은 っ일본어와 ん일본어을 제외하고 모음으로 끝나는 개음절 언어의 성격이 강하고, 표준어를 포함해 많은 방언이 모라를 가지고 있다. 악센트는 고저 악센트를 띤다.

일본어의 악센트는 방언에 따라 차이가 크다. 일본어 악센트 체계는 여러 종류로 나뉘지만, 특히 넓은 지역에서 사용하고 화자 수도 많은 것은 도쿄식 악센트와 교토·오사카식 악센트 두 가지이다. 도쿄식 악센트는 내림 위치만 구별하지만, 교토·오사카식 악센트는 내림 위치 외에 첫 음절의 높낮이를 구별한다. 일반적으로 악센트의 차이는 일본어의 동서 차이로 이야기되는 경우가 많지만, 실제 분포는 단순한 동서 대립이 아니고, 도쿄식 악센트는 대략 홋카이도, 도호쿠 지방 북부, 관동 지방 서부, 고신에쓰 지방, 도카이 지방의 대부분, 츄고쿠 지방, 시코쿠 지방 남서부, 큐슈 북동부에 분포하고 있으며, 교토·오사카식 악센트는 킨키 지방·시코쿠 지방의 각각 대부분과 호쿠리쿠 지방의 일부에 분포하고 있다. 즉, 킨키 지방을 중심으로 한 지역에 교토·오사카식 악센트 지역이 펼쳐지고, 그 동서를 도쿄식 악센트 지역이 끼고 있는 형태가 되어 있다. 일본어 표준어·공통어의 악센트는 도쿄의 야마노테 말을 기반으로 하고 있기 때문에 도쿄식 악센트이다.

큐슈 남서부와 오키나와 일부에는 형태의 종류가 두 가지인 이형 악센트가 분포하고, 미야자키현도시오시 등에는 형태의 종류가 한 가지인 일형 악센트가 분포한다. 또한, 이와테현시즈쿠이시정이나 야마나시현하야카와정나라타 등의 악센트는, 음의 내림 위치가 아니라 오름 위치를 구별한다. 이러한 유악센트 방언에 대해, 도호쿠 지방 남부에서 관동 지방 북동부에 걸친 지역이나, 큐슈의 도쿄식 악센트 지역과 이형 악센트 지역에 끼인 지역 등에는, 화자에게 악센트의 지각이 없고, 어디를 높게 한다는 규칙이 없는 무악센트(붕괴 악센트) 지역이 있다. 이러한 악센트 대구분 속에도 다양한 변종이 있으며, 더욱 각 체계의 중간형이나 별파 등도 존재한다.

「꽃이」가 도쿄에서는 「낮음-높음-낮음」, 교토에서는 「높음-낮음-낮음」으로 발음되는 것처럼, 단어의 악센트는 지역에 따라 다르다. 하지만, 각 지역의 악센트 체계는 서로 전혀 무관하게 성립되어 있는 것이 아니다. 많은 경우에 규칙적인 대응이 보인다. 예를 들어, 「꽃이」「산이」「못이」를 도쿄에서는 모두 「낮음-높음-낮음」으로 발음하지만, 교토에서는 모두 「높음-낮음-낮음」으로 발음하고, 「물이」「새가」「바람이」는 도쿄에서는 모두 「낮음-높음-높음」으로 발음하는 데 반해 교토에서는 모두 「높음-높음-높음」으로 발음한다. 또, 「소나무가」「하늘이」「바다가」는 도쿄에서는 모두 「높음-낮음-낮음」으로 발음되는 데 반해, 교토에서는 모두 「낮음-낮음-높음」으로 발음한다. 이와 같이, 어떤 지역에서 같은 악센트 형태로 정리되는 어휘군(유라고 부른다)은, 다른 지역에서도 같은 형태에 속하는 것이 일반적으로 관찰된다.

이 사실은, 일본의 방언 악센트가, 과거의 동일한 악센트 체계에서 갈라져 나왔다는 것을 의미한다. 하토리 시로는 이것을 원시 일본어의 악센트라고 칭하고, 이것이 분기하여 서로 반대 방향으로 변화하여, 도쿄식과 교토·오사카식을 낳았다고 생각했다. 현재 유력한 설은, 원정기의 교토·오사카식 악센트(명의초식 악센트)가 일본어 악센트의 조체계이고, 현재의 여러 방언 악센트는 이것이 순차적으로 변화를 일으킨 결과 생겼다는 것이다. 한편, 지역의 무악센트와 중앙의 교토·오사카식 악센트의 접촉으로 여러 방언의 악센트가 생겼다는 설도 있다.

7. 문자

일본어에서는 보통 한자와 히라가나, 가타카나 등 세 종류의 문자를 주로 사용하여 표기되며, 그 밖에 로마자와 아라비아 숫자도 함께 사용한다. 이들 가운데 히라가나와 가타카나는 표음문자고, 한자는 표의문자이다.

5세기 이전에 백제를 통해 중국 문자 체계가 일본에 전래되었다. 일본의 필자들은 만요가나로 알려진 스타일로 일본어를 쓰기 위해 한자를 사용하기 시작했는데, 이는 일본어 발음을 음절 단위로 표기하기 위해 한자의 음을 사용하는 음절 문자였다.

시간이 지남에 따라 문자 체계가 발전했다. 한자는 중국에서 차용한 단어 또는 의미가 같거나 유사한 일본어 단어를 쓰는 데 사용되었다. 한자는 문법 요소를 쓰는 데에도 사용되었는데, 이것들은 단순화되었고 결국 만요가나를 기반으로 하여 두 가지 음절 문자인 히라가나와 가타카나가 되었다.

현대 일본어는 세 가지 주요 체계 (한자, 히라가나, 가타카나)의 혼합으로 쓰인다. 한자는 중국에서 일본으로 차용된 외래어와 여러 토착 일본어 형태소를 나타내는 데 사용되는 중국계 한자이고, 히라가나와 가타카나는 두 가지 음절 문자이다. 라틴 문자(일본어로는 로마자)는 수입된 약어, 일본 이름의 표기, 그리고 비일본어 사용자가 단어의 발음을 알아야 하는 경우 등 어느 정도 사용된다. 숫자의 경우 아라비아 숫자가 한자 숫자보다 훨씬 더 일반적이지만, 한자 숫자는 tōitsu("통일")과 같이 합성어에서 여전히 사용된다.

역사적으로 한자 사용 수를 제한하려는 시도는 19세기 중반에 시작되었지만, 정부는 제2차 세계 대전에서 일본의 패전 이후에야 개입했다. 일본 학생들은 초등학교 1학년부터 한자를 배우기 시작한다. 일본 문부과학성이 만든 지침인 '교육한자'("교육 한자", 정용한자의 하위 집합) 목록은 아동이 6학년 말까지 배워야 하는 1,006자의 간단한 한자를 명시하고 있다. 어린이는 중학교에서 1,130자를 더 공부하여 총 2,136자의 정용한자를 배우게 된다.

히라가나는 한자로 표현되지 않는 단어, 더 이상 한자로 쓰이지 않는 단어, 독자에게 생소할 수 있는 드문 한자를 대체하는 경우, 그리고 활용 어미를 나타내기 위해 한자 뒤에 쓰인다. 일본어 동사의 활용 방식 때문에 한자만으로는 일본어의 시제와 법을 완전히 전달할 수 없다. 한자는 의미를 잃지 않고 변형될 수 없기 때문이다. 이러한 이유로, 동사와 형용사의 활용을 나타내기 위해 히라가나가 한자에 덧붙여진다. 이렇게 사용되는 히라가나는 오쿠리가나라고 한다. 또한, 히라가나는 후리가나라고 불리는 위첨자로 한자 위나 옆에 적어 적절한 읽기를 보여줄 수 있다.

가타카나는 히라가나와 마찬가지로 음절 문자를 이루며, 주로 외래어, 식물 및 동물 이름, 그리고 강조를 위해 사용된다. 예를 들어, "Australia"는 오스트랄리아(オーストラリア)로, "supermarket"은 슈퍼(スーパー)로 각각 음역 및 축약되어 사용된다.

7.1. 오십음도

아래는 일본어의 오십음이다. '[ ]' 안은 국제 음성 기호(IPA) 표기이다.

| あ行 ø | か行 k | さ行 s | た行 t | な行 n | は行 h | ま行 m | や行 y | ら行 r | わ行 w | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| あ段 a | あ / ア | か / カ | さ / サ | た / タ | な / ナ | は / ハ | ま / マ | や / ヤ | ら / ラ | わ / ワ |

| い段 i | い / イ | き / キ | し / シ | ち / チ | に / ニ | ひ / ヒ | み / ミ | い / イ | り / リ | ゐ / ヰ |

| う段 u | う / ウ | く / ク | す / ス | つ / ツ | ぬ / ヌ | ふ / フ | む / ム | ゆ / ユ | る / ル | う / ウ |

| え段 e | え / エ | け / ケ | せ / セ | て / テ | ね / ネ | へ / ヘ | め / メ | え / エ | れ / レ | ゑ / ヱ |

| お段 o | お / オ | こ / コ | そ / ソ | と / ト | の / ノ | ほ / ホ | も / モ | よ / ヨ | ろ / ロ | を / ヲ |

| ぱ行 p |

|---|

| ぱ / パ |

| ぴ / ピ |

| ぷ / プ |

| ぺ / ペ |

| ぽ / ポ |

| か゚行 ŋ |

|---|

| か゚ / カ゚ |

| き゚ / キ゚ |

| く゚ / ク゚ |

| け゚ / ケ゚ |

| こ゚ / コ゚ |

| きゃ行 ky | しゃ行 sh | ちゃ行 ch | にゃ行 ny | ひゃ行 hy | みゃ行 my | りゃ行 ry | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| あ段 a | きゃ / キャ | しゃ / シャ | ちゃ / チャ | にゃ / ニャ | ひゃ / ヒャ | みゃ / ミャ | りゃ / リャ |

| う段 u | きゅ / キュ | しゅ / シュ | ちゅ / チュ | にゅ / ニュ | ひゅ / ヒュ | みゅ / ミュ | りゅ / リュ |

| お段 o | きょ / キョ | しょ / ショ | ちょ / チョ | にょ / ニョ | ひょ / ヒョ | みょ / ミョ | りょ / リョ |

| ぴゃ行 py |

|---|

| ぴゃ / ピャ |

| ぴゅ / ピュ |

| ぴょ / ピョ |

| ぎゃ行 gy |

|---|

| ぎゃ / ギャ |

| ぎゅ / ギュ |

| ぎょ / ギョ |

| N |

|---|

| ん - さ, しゃ, ざ, じゃ행 앞, 어말에서한국어 |

| ん - ま, みゃ, ば, びゃ, ぱ, ぴゃ행 앞에서한국어 |

| ん - た, ちゃ, だ, ぢゃ행 앞에서한국어 |

| ん - か, きゃ, が, ぎゃ행 앞에서한국어 |

| [[비모음]]한국어 - あ, や행 앞에서한국어 |

| Q |

|---|

| っ / ッ - ぱ, ぴゃ행 앞에서한국어 |

| っ / ッ - た, ちゃ행 앞에서한국어 |

| っ / ッ - か, きゃ행 앞에서한국어 |

| っ / ッ - さ행 앞에서한국어 |

| っ / ッ - しゃ행 앞에서한국어 |

| - |

|---|

| ー |

| t | d | s | z | |

|---|---|---|---|---|

| い段 i | ティ | ディ | スィ | ズィ |

| う段 u | トゥ | ドゥ |

| f | v | ts | w | |

|---|---|---|---|---|

| あ段 a | ファ | ヴァ | ツァ | |

| い段 i | フィ | ヴィ | ツィ | ウィ |

| う段 u | ヴ | |||

| え段 e | フェ | ヴェ | ツェ | ウェ |

| お段 o | フォ | ヴォ | ツォ | ウォ |

7.2. 한자의 발음

일본어에는 본래 일본어의 고유어인 야마토 고토바가 있었고, 한자는 뒤에 중국에서 직접 전해지거나 혹은 한반도 서해안(특히 백제 또는 고구려)을 경유하여 전래되었다. 한자를 읽는 방법은 크게, 한자와 함께 전해진 한자 본래의 음에서 온 음독(온요미音読み일본어 또는 音読일본어)과, 그 한자와 같은 의미를 가진 야마토 고토바(大和言葉일본어)의 발음을 적용시켜 발음하는 훈독(군요미訓読み일본어 또는 訓読일본어)으로 나눌 수 있다. 같은 한자도 음독이나 훈독이 여러 개 존재하는 경우가 많기 때문에 일본어에서는 하나의 한자에 여러 개의 발음이 있는 것이 대부분이다. “生”(날 생)에는 47종류의 발음이 있다.

예를 들어 한국어에서는 “水”(물 수)를 '수'라고는 읽지만 '물'이라고는 읽지 않는데, 그에 반해 일본어에서는 음독으로 '스이(すい)'라고도 읽고 훈독으로 '미즈(みず)'라고도 읽는다. 마찬가지로 한국어에서는 “金”(쇠 금, 성 김)을 '금'으로, 성씨로 쓰일 때 한정으로 '김'이라고는 읽으나, '쇠'라고는 읽지 않는데, 일본어에서는 음독으로 '킨(きん)' 혹은 '콘(こん)'으로도 읽고 훈독으로 '카네(かね)'라고도 읽는다.

한자의 위(세로쓰기에서는 오른쪽)에 작은 크기의 가나로 발음을 적은 것을 후리가나라고 한다. 후리가나를 붙일 때는 읽는 독음이 온요미인지 쿤요미인지 구별하기 위해서 온요미의 경우에는 가타카나로, 쿤요미의 경우에는 히라가나로 붙이는 게 정석이나, 구별이 필요하지 않은 상황에서는 상관없이 히라가나로 표기하기도 한다. 만요슈에는 한자를 차용하여 표음문자처럼 이용한 만요가나가 사용되었다.

| 한자 | 온요미 | 한국어 읽기 | 온요미 | 한국어 읽기 | 쿤요미 | 의미 | 쿤요미 | 의미 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日일본어 | ニチ일본어 | 일 | ジツ일본어 | 일 | ひ, か일본어 | 날 | ひ일본어 | 해(태양) |

| 月일본어 | ゲツ일본어 | 달 | ガツ일본어 | 월 | つき일본어 | 달 | つき일본어 | 월 |

| 火일본어 | カ일본어 | 화 | コ일본어 | 화 | ひ일본어 | 불 | ほ일본어 | 불 |

| 水일본어 | スイ일본어 | 수 | - | - | みず일본어 | 물 | - | - |

| 木일본어 | モク일본어 | 목 | ボク일본어 | 목 | き일본어 | 나무 | こ일본어 | 나무 |

| 金일본어 | キン일본어 | 금 | コン일본어 | 금 | かね일본어 | 돈 | かね일본어, かな일본어 | 쇠 |

| 土일본어 | ド일본어 | 토 | ト일본어 | 토 | つち일본어 | 흙 | - | - |

7.3. 이로하 노래

일본어와 가나를 익히기 위한 방법으로 이로하 노래(いろは歌일본어)가 있다. 여기에는 'ん일본어'을 제외한 모든 글자가 한 번씩 들어갔으며, 일부 변형에는 'ん일본어'도 포함되기도 한다. 과거에는 이 노래의 순서대로 가나의 순서를 매기기도 했으며, 현재까지도 종종 쓰인다. 이러한 종류의 문장을 팬그램이라 부른다.

그 밖에도 이전에는 유사한 방법으로 아메쓰치노우타나 대위이 노래 등이 있었다.

8. 문법

일본어 문장은 주어-수식어-술어 어순으로 구성되며, 수식어는 피수식어 앞에 위치한다. 명사의 격은 어순이나 어미 변화가 아닌, 문법적 기능을 나타내는 기능어(조사)를 뒤에 붙여 나타낸다. 이러한 구성은 언어유형론상 SOV형 언어, 형태적으로는 교착어로 분류된다.

어휘는 고유어인 야마토 고토바(大和言葉) 외에 근대 이후 서양어를 중심으로 하는 외래어가 증가하고 있다. 대우 표현으로는 문법적, 어휘적으로 발달한 경어 체계가 있으며, 서술되는 인물 간의 미묘한 관계 차이를 나타낸다.

일본어는 지방별로 다양한 방언이 있으며, 특히 류큐 제도 방언은 다른 방언들과 차이가 크다. 근세 중기까지는 교토 방언이 중앙어였지만, 근세 후기에는 에도 방언의 지위가 높아졌다. 메이지 시대 이후 현대 일본어에서는 도쿄 야마노테 거주 중산층 이상이 사용하는 방언(야마노테코토바)을 기반으로 표준어(공통어)가 형성되었다.(〈표준어#일본〉문서 참조)

본래의 옛 일본어인 야마토 고토바(大和言葉)에는 다음과 같은 특징이 있었다.

* 〈ら행〉음이 어두에 오지 않는다(두음법칙).

* 탁음이 어두에 오지 않는다.

* 동일 어근 내에 모음이 연속되지 않는다.

8세기까지 기록된 한반도 지명 중에는 만주 남부를 포함한 한반도 중부 이북에서 의미와 음운이 일본어와 유사한 지명이 여럿 발견된다. 이를 근거로, 고대 한반도에서는 한국어와 함께 일본어와 근연 관계에 있는 언어인 ‘[[반도일본어]]’가 사용되었다고 추정된다.

이토 히데토는 반도일본어(대륙왜어)를 고구려어로 보고, 일본어와 반도일본어는 같은 조어에서 갈라져 나온 동계 언어이며, 반도일본어 집단에서 갈라져 나온 집단이 기원전 900년부터 기원후 700년에 걸쳐 수전농경을 가지고 일본 열도로 건너왔다고 보았다.

명사는 격조사를 뒤에 붙여 동사와의 관계(격)를 나타내며, 어순이 비교적 자유롭다. 주요 격조사와 그 기능은 다음과 같다.

| 조사 | 기능 | 사용례 |

|---|---|---|

| 가 | 동작·작용의 주체 | 하늘이 파랗다 |

| 의 | 관형 수식 | 나의 책 |

| 을 | 동작·작용의 대상 | 책을 읽다 |

| 에 | 동작·작용의 도달점 | 역에 도착하다 |

| 로 | 동작·작용이 미치는 방향 | 역으로 향하다 |

| 와 | 동작·작용을 함께 하는 상대 | 친구와 돌아가다 |

| 부터 | 동작·작용의 기점 | 6시부터 시작하다 |

| 보다 | 동작·작용의 기점이나, 비교 대상 | 꽃보다 아름답다 |

| 에서 | 동작·작용이 이루어지는 장소 | 강에서 세탁하다 |

용언(동사, 형용사, 형용동사)과 조동사는 어미를 변화시켜(활용) 문장 내 역할, 시제·상 정보, 문장 연결 여부 등을 나타낸다. 학교 문법에서는 구어 활용어에 6가지 활용형을 인정한다.

동사의 활용은 오단 활용·상일단 활용·하일단 활용·카행 변격 활용(카변)·사행 변격 활용(사변)의 5종류이다.

일본어 문체는 크게 평체(상체)와 정중체(경체)로 나뉜다. 평체는 문미에 명사, 형용동사, 부사 등이 올 때 「다」 또는 「이다」를 붙이며, 정중체는 조동사 「입니다」나 「습니다」를 붙인다.

담화의 문체(구어체)는 화자의 성별, 연령, 직업, 상황 등, 위상에 따라 달라진다. 서로 다른 말투를 위상어라 하고, 그 차이를 위상차라고 한다.

수동태 표현에서 사람 이외가 주어가 되는 예는 근대 이전에는 드물었다. 원래 일본어 수동태는 "자연 발생" 용법의 일종이었기 때문이다.

8.1. 문장 구조

일본어의 어순은 주어-목적어-서술어로 분류된다. 많은 인도유럽어족과 달리, 유일하게 엄격한 어순 규칙은 서술어가 문장의 끝에 위치해야 한다는 것이다(문장 종결 어미가 뒤따를 수 있음). 이는 일본어 문장 성분이 그 문법적 기능을 나타내는 조사로 표시되기 때문이다.

기본적인 문장 구조는 주제-술어이다. 예를 들어, Kochira wa Tanaka-san desu (こちらは田中さんです일본어)에서 kochira("이것")는 조사 wa에 의해 나타나는 문장의 주제이다. 동사 desu는 서술어로, 일반적으로 "이다" 또는 "~입니다"로 번역되지만, 기술적으로는 의미가 없고 문장에 '정중함'을 부여하는 데 사용된다. 구절로서 Tanaka-san desu는 술어이다. 이 문장은 문자 그대로 "이 사람에 대해서는, 다나카 씨입니다."로 번역된다. 따라서 일본어는 다른 많은 아시아 언어와 마찬가지로, 주제를 주어와 별도로 나타내는 경향이 강하고 두 가지가 항상 일치하지 않는다는 의미에서 주제 중심 언어라고 불린다. 문장 Zō wa hana ga nagai (象は鼻が長い일본어)는 문자 그대로 "코끼리에 대해서는, 코가 길다"를 의미한다. 주제는 zō "코끼리"이고, 주어는 hana "코"이다.

일본어 문법은 간결함을 추구하는 경향이 있다. 문장의 주어나 목적어는 언급될 필요가 없으며, 문맥에서 추론할 수 있다면 대명사를 생략할 수 있다. 위의 예에서 hana ga nagai는 "[그것들의] 코가 길다"를 의미하고, nagai 자체는 "[그것들이] 길다"를 의미한다. 단일 동사가 완전한 문장이 될 수 있다: Yatta! (やった일본어) "[나/우리/그들/등]이 [그것을] 했다!". 또한, 형용사가 일본어 문장에서 서술어를 형성할 수 있기 때문에, 단일 형용사가 완전한 문장이 될 수 있다: Urayamashii! (羨ましい일본어) "[나는] 그것에 대해 질투한다!".

일본어에는 일반적으로 대명사로 번역되는 단어가 있지만, 이러한 단어는 일부 인도유럽어에서처럼 자주 사용되지 않고 기능도 다르다. 어떤 경우에는 일본어는 특별한 동사 형태와 조동사에 의존하여 행위의 이익 방향을 나타낸다. 외부 집단이 내부 집단에 이익을 주는 것을 나타내는 "아래로"와 내부 집단이 외부 집단에 이익을 주는 것을 나타내는 "위로"가 있다. 여기서 내부 집단에는 화자가 포함되고 외부 집단에는 포함되지 않으며, 그 경계는 문맥에 따라 달라진다. 예를 들어, oshiete moratta (教えてもらった일본어) (문자 그대로, 외부 집단에서 내부 집단으로 이익이 있는 "설명을 얻었다")는 "[그/그녀/그들이] [나/우리]에게 [것을] 설명했다"는 것을 의미한다. 마찬가지로, oshiete ageta (教えてあげた일본어) (문자 그대로, 내부 집단에서 외부 집단으로 이익이 있는 "설명을 주었다")는 "[나/우리가] [그/그녀/그들에게] [것을] 설명했다"는 것을 의미한다. 따라서 이러한 수혜 조동사는 인도유럽어의 대명사와 전치사에 비견할 만한 기능을 하여 행위의 행위자와 수혜자를 나타낸다.

일본어 "대명사"도 대부분의 현대 인도유럽어 대명사(그리고 명사와 더 유사하게)와는 다르게 기능하는데, 다른 명사와 마찬가지로 수식어를 취할 수 있다. 예를 들어, 영어에서는 다음과 같이 말하지 않는다.

: 놀란 그는 거리를 달렸다. (문법적으로 잘못된 대명사 삽입)

하지만 일본어에서는 본질적으로 같은 것을 문법적으로 말할 수 있다.

: 驚いた彼は道を走っていった。일본어

: 음역: Odoroita kare wa michi o hashitte itta. (문법적으로 올바름)

이는 부분적으로 이러한 단어가 kimi "너"( 君일본어 "주인"), anata "너"( あなた일본어 "저쪽, 저편"), boku "나"( 僕일본어 "하인")와 같은 일반 명사에서 발전했기 때문이다. 이것이 일부 언어학자들이 일본어 "대명사"를 대명사로 분류하지 않고, 스페인어 usted (vuestra merced, "당신의 (복수 높임법) 은총"에서 축약됨) 또는 포르투갈어 você (vossa mercê에서 유래)와 마찬가지로 참조 명사로 분류하는 이유이다. 일본어 인칭 대명사는 일반적으로 누가 누구에게 무엇을 하는지에 대해 특별히 강조해야 하는 상황에서만 사용된다.

대명사로 사용되는 단어의 선택은 화자의 성별과 사용되는 사회적 상황과 관련이 있다. 정중한 상황에서 남성과 여성 모두 자신을 watashi (私일본어, 문자 그대로 "사적") 또는 watakushi (또한 私일본어, 매우 정중한 형태)라고 지칭하는 반면, 거칠거나 친밀한 대화에서 남성은 ore (俺일본어 "자기 자신", "나 자신") 또는 boku를 사용할 가능성이 훨씬 더 높다. 마찬가지로, anata, kimi, omae (お前일본어, 보다 정중한 형태는 御前일본어 "나 앞에 있는 사람")와 같은 다른 단어는 상대방의 상대적인 사회적 지위와 화자와 청자 간의 친밀도에 따라 청자를 지칭할 수 있다. 다른 사회적 관계에서 사용될 때, 같은 단어는 긍정적(친밀하거나 존경스러움) 또는 부정적(거리감 있거나 무례함) 의미를 가질 수 있다.

일본어는 영어에서 대명사가 사용되는 경우에 종종 지칭되는 사람의 호칭을 사용한다. 예를 들어, 자신의 선생님과 이야기할 때는 sensei (先生일본어, "선생님")를 사용하는 것이 적절하지만, anata를 사용하는 것은 부적절하다. 이는 anata가 동등하거나 낮은 지위의 사람을 지칭하는 데 사용되고, 자신의 선생님은 더 높은 지위를 가지고 있기 때문이다.

일본어 명사는 문법적인 수, 성, 관사의 개념이 없다. 명사 「本」(ほん, hon)은 단수의 책이나 복수의 책을 모두 가리킬 수 있으며, 「人」(ひと, hito)은 "사람"이나 "사람들"을, 「木」(き, ki)는 "나무"나 "나무들"을 의미할 수 있다. 수가 중요한 경우에는 수량을 명시하거나(종종 조사와 함께) 드물게 접미사를 추가하거나(예: "hito-tachi"와 "mono-domo"?), 또는 중복을 사용하여 나타낼 수 있다(예: 人人일본어, 보통 반복 기호를 사용하여 人々일본어로 쓴다). 사람을 가리키는 단어는 일반적으로 단수로 이해된다. 따라서 "Tanaka-san"은 보통 "타나카 씨"를 의미한다. 사람과 동물을 가리키는 단어는 집합 접미사(집단을 나타내는 명사 접미사)인 "-tachi"를 추가하여 집단을 나타낼 수 있지만, 이것은 진정한 복수가 아니다. 의미는 영어 표현 "and company"에 더 가깝다. "Tanaka-san-tachi"로 묘사된 집단에는 타나카라는 이름이 아닌 사람도 포함될 수 있다. "hitobito"(사람들)이나 "wareware"(우리들)과 같이 사실상 복수인 일본어 명사도 있지만, "tomodachi"(친구)는 형태는 복수이지만 단수로 간주된다.

동사는 활용되어 시제를 나타내는데, 과거와 현재(또는 비과거)의 두 가지 시제가 있다. 현재와 미래를 나타낼 때는 비과거 시제를 사용한다. 지속적인 과정을 나타내는 동사의 경우 "-te iru" 형태는 영어의 "-ing" 접미사와 유사하게 지속(또는 진행) 상을 나타낸다. 상태 변화를 나타내는 동사의 경우 "-te iru" 형태는 완료 상을 나타낸다. 예를 들어, "kite iru"는 "그들이 왔다(그리고 여전히 여기에 있다)"를 의미하지만, "tabete iru"는 "그들이 먹고 있다"를 의미한다.

의문문(의문 대명사와 예/아니오 질문 모두)은 긍정문과 구조가 같지만, 끝에서 높낮이가 올라간다. 형식적인 어투에서는 의문 조사 "-ka"를 추가한다. 예를 들어, "ii desu"(いいです일본어) "괜찮습니다"는 "ii desu-ka"(いいですか。일본어) "괜찮습니까?"가 된다. 보다 비형식적인 어투에서는 때때로 화자의 개인적인 관심을 보이기 위해 "-no"(の일본어) 조사를 대신 추가하기도 한다: "Dōshite konai-no?" "왜 (너는) 오지 않니?". 간단한 질문 중 일부는 듣는 사람의 주의를 끌기 위해 의문의 어조로 주제를 언급하는 것만으로 형성된다: "Kore wa?" "(어떻게 된 거야) 이것은?"; "O-namae wa?"(お名前は?일본어) "(당신의) 이름은?".

부정문은 동사를 활용하여 만든다. 예를 들어, "Pan o taberu"(パンを食べる。일본어) "나는 빵을 먹을 것이다" 또는 "나는 빵을 먹는다"는 "Pan o tabenai"(パンを食べない。일본어) "나는 빵을 먹지 않을 것이다" 또는 "나는 빵을 먹지 않는다"가 된다. 단순 부정형은 이형용사(아래 참조)이며, 그에 따라 활용된다. 예: "Pan o tabenakatta"(パンを食べなかった。일본어) "나는 빵을 먹지 않았다".

소위 "-te" 동사 형태는 다양한 용도로 사용된다. 진행 또는 완료 상(위 참조), 시간적 순서로 동사 결합("Asagohan o tabete sugu dekakeru" "나는 아침 식사를 하고 바로 나갈 것이다"), 간단한 명령문, 조건문 및 허가("Dekakete-mo ii?" "제가 나가도 될까요?"), 등등.

"da"(평어체), "desu"(정중어체)는 서술 동사이다. 이는 영어의 "be"에 대략적으로 해당하지만, 동사가 과거형 "datta"(평어체), "deshita"(정중어체)로 활용될 때 시제 표시 등 다른 역할도 한다. 이는 일본어에서 이형용사와 동사만 시제를 나타낼 수 있기 때문에 사용된다. 존재("있다") 또는 어떤 맥락에서는 속성을 나타내는 데 사용되는 두 가지 일반적인 동사가 있는데, 무생물에는 "aru"(부정 "nai"), 생물에는 "iru"(부정 "inai")가 있다. 예를 들어, "Neko ga iru" "고양이가 있다", "Ii kangae-ga nai" "[나는] 좋은 생각이 없다".

"하다"라는 동사("suru", 정중어체 "shimasu")는 종종 명사로부터 동사를 만들 때 사용된다("ryōri suru" "요리하다", "benkyō suru" "공부하다", 등) 그리고 현대 속어 단어를 만드는 데 있어서 생산적이었다. 일본어에는 또한 부사구를 사용하는 영어 동사와 부사를 사용하여 개념을 표현하는 많은 복합 동사가 있다(예: "tobidasu" "뛰쳐나가다, 도망치다", "tobu" "날다, 뛰다" + "dasu" "꺼내다, 내뿜다"에서 유래).

세 가지 유형의 형용사가 있다(일본어 형용사 참조):

# 形容詞일본어 keiyōshi, 또는 이형용사. 활용되는 어미가 "i"(い일본어)인 형용사(예: 暑い일본어 atsui "덥다")로, 과거형(暑かった일본어 atsukatta "더웠다"), 또는 부정형(暑くない일본어 atsuku nai "덥지 않다")이 될 수 있다. "nai"도 이형용사이며, 과거형(暑くなかった일본어 atsuku nakatta "덥지 않았다")이 될 수 있다.

#: 暑い日일본어 atsui hi "더운 날"

# 形容動詞일본어 keiyōdōshi, 또는 나형용사. 보통 "na"인 서술 동사의 어떤 형태가 뒤따른다. 예를 들어, "hen"(이상한)

#: 変な人일본어 hen na hito "이상한 사람"

# 連体詞일본어 rentaishi, 진정한 형용사라고도 불린다. 예: "ano" "저"

#: あの山일본어 ano yama "저 산"

이형용사와 나형용사 모두 문장을 술어할 수 있다. 예를 들어,

: ご飯が熱い。일본어 Gohan ga atsui. "밥이 뜨겁다."

: 彼は変だ。일본어 Kare wa hen da. "그는 이상하다."

둘 다 활용되지만, 진정한 동사에서 발견되는 완전한 활용 범위는 보여주지 않는다.

현대 일본어의 rentaishi는 수가 적고, 다른 단어와 달리 명사를 직접 수식하는 것으로 제한된다. 문장의 술어가 되지 않는다. 예로는 "ookina" "큰", "kono" "이", "iwayuru" "소위", "taishita" "놀라운" 등이 있다.

나형용사와 이형용사 모두 부사를 형성하는데, 나형용사의 경우 "ni"가 뒤따르고:

: 変になる일본어 hen ni naru "이상해지다",

이형용사의 경우 "i"를 "ku"로 바꾼다:

: 熱くなる일본어 atsuku naru "뜨거워지다".

명사의 문법적 기능은 조사, 일본어에서는 조사라고도 불리는 후치사에 의해 나타난다. 예를 들어 다음과 같다.

* が일본어 ga 주격

: 彼がやった。일본어 Kare ga yatta. "그가 했다."

* を일본어 o 목적격

: 何を食べますか。일본어 Nani o tabemasu ka? "무엇을 먹겠습니까?"

* に일본어 ni 여격

: 田中さんにあげて下さい。일본어 Tanaka-san ni agete kudasai "타나카 씨에게 주세요."

: 또한 탈격에도 사용되어 장소로의 이동을 나타낸다.

: 日本に行きたい。일본어 Nihon ni ikitai "일본에 가고 싶다."

* 그러나 へ e는 탈격에 더 일반적으로 사용된다.

: パーティーへ行かないか。일본어 Pātī e ikanai ka? "파티에 가지 않겠습니까?"

* の일본어 no 소유격 또는 명사구 명사화

: 私のカメラ。일본어 Watashi no kamera "나의 카메라"

: スキーに行くのが好きです。일본어 Sukī-ni iku no ga suki desu "(나는) 스키를 타는 것을 좋아한다."

* は일본어 wa 주제. 위에 나열된 조사와 공존할 수 있으며, 'ga'와 (대부분의 경우) 'o'를 무시한다.

: 私は寿司がいいです。일본어 Watashi wa sushi ga ii desu. (직역) "저는 스시가 좋습니다." 'watashi' 다음의 주격 조사 'ga'는 'wa'에 의해 숨겨진다.

참고: 일본어에서 wa와 ga의 미묘한 차이는 영어에서 그러한 차이를 구분하지 않기 때문에 영어로부터 유추할 수 없다. 'wa'는 주제를 나타내고, 나머지 문장은 주제를 묘사하거나 작용하지만, 'wa'로 표시된 주어가 유일하지 않거나 더 큰 그룹의 일부일 수 있다는 의미를 지닌다.

: "Ikeda-san wa yonjū-ni sai da." "이케다 씨는 42세입니다." 그룹의 다른 사람들도 그 나이일 수 있다.

'wa'가 없으면 주어가 문장의 초점임을 의미한다.

: "Ikeda-san ga yonjū-ni sai da." "42세인 사람은 이케다 씨입니다." 이것은 "이 그룹에서 42세인 사람은 누구입니까?"와 같은 암시적 또는 명시적 질문에 대한 답변이다.

8.2. 경어

일본어는 정중함과 형식성을 표현하는 광범위한 문법 체계를 가지고 있으며, 이는 일본 사회의 계층적인 성격을 반영한다.

일본어는 서로 다른 사회적 지위 수준을 표현할 수 있다. 사회적 지위는 직업, 나이, 경험, 심리적 상태(예: 부탁하는 사람은 정중하게 말하는 경향) 등 다양한 요인에 의해 결정된다. 하위 지위에 있는 사람은 공손한 말투를 사용해야 하며, 다른 사람은 더 평범한 말투를 사용할 수 있다. 낯선 사람들도 서로 정중하게 말한다. 일본 아이들은 십대가 될 때까지 공손한 말을 거의 사용하지 않으며, 그 시점부터 더 어른스러운 방식으로 말하기 시작해야 한다. 우치-소토 참조.

teineigo일본어(정중어)는 일반적으로 굴절 체계인 반면, sonkeigo일본어(존경어)와 kenjōgo일본어(겸양어)는 종종 특수한 경어 및 겸양어 대체 동사를 사용한다. 예를 들어 "가다"라는 뜻의 'iku'는 공손한 형태에서는 'ikimasu'가 되지만, 존경어에서는 'irassharu'로, 겸양어에서는 'ukagau' 또는 'mairu'로 바뀐다.

존경어와 겸양어의 차이는 일본어에서 특히 두드러진다. 겸양어는 자신이나 자신의 집단(회사, 가족)에 대해 말할 때 사용하는 반면, 존경어는 대화 상대방과 그들의 집단을 묘사할 때 주로 사용한다. 예를 들어 '-san' 접미사("씨", "님")는 존경어의 한 예이다. 화자가 속한 회사는 내부 집단이기 때문에, 자신에 대해 말하거나 회사 사람에 대해 외부 사람에게 말할 때는 사용하지 않는다. 회사의 상사에게 직접 말하거나 회사 내 다른 직원들과 상사에 대해 말할 때, 일본인은 존경의 어휘와 어미를 사용하여 내부 집단의 상사와 그들의 말과 행동을 언급한다. 그러나 다른 회사(즉, 외부 집단의 구성원)의 사람과 이야기할 때는 평범하거나 겸손한 어미를 사용하여 내부 집단의 상사의 말과 행동을 언급한다. 간단히 말해, 특정 개인의 말, 행동 또는 소유물을 언급하는 데 사용되는 일본어의 어미는 화자와 청취자 사이의 관계(내부 집단 또는 외부 집단)뿐만 아니라 화자, 청취자 및 제3자 참조 대상의 상대적 지위에 따라 달라진다.

일본어의 대부분의 명사는 접두사 'o-' 또는 'go-'를 추가하여 공손하게 만들 수 있다. 'o-'는 일반적으로 일본어 고유어에 사용되는 반면, 'go-'는 한자어에 붙인다. 어떤 경우에는 접두사가 단어의 고정된 부분이 되어 'gohan'('밥', '식사')과 같이 일반적인 말에서도 포함된다. 이러한 구성은 종종 물건의 소유자 또는 물건 자체에 대한 존중을 나타낸다. 예를 들어, 'tomodachi'('친구')는 더 높은 지위의 사람의 친구를 언급할 때 'o-tomodachi'가 된다(하지만 어머니들은 종종 자녀의 친구를 가리킬 때 이 형태를 사용한다). 반면에 공손한 화자는 정중함을 보이기 위해 'mizu'('물')를 'o-mizu'로 언급할 수도 있다.

일본어에서는 존댓말이 문법적·어휘적인 체계를 형성하고 있으며, 특히 상대에게 경의를 표하는 말(존경어)에서 현저하다.

“존경어는 일본에만 있다”라고 말해지는 경우가 있지만, 일본과 마찬가지로 존경어가 문법적·어휘적 체계를 형성하고 있는 언어로는 한국어, 자바어, 베트남어, 티베트어, 벵골어, 타밀어 등이 있으며, 존경·겸양·정중의 구별도 있다. 예를 들어 한국어에서는 동사 “내다”는 존경어 “내시다”, “냅니다” 형태를 가진다.

존경어 체계는 없더라도, 경의를 표하는 표현 자체는 여러 언어에 널리 관찰된다. 상대를 공경하고, 사물을 정중하게 말하는 것은 발달한 사회라면 어디든 필요하다. 그러한 말투를 익히는 것은 어떤 언어에서도 쉽지 않다.

김다니치 교스케 등에 의하면, 현대 일본어의 존경어에 특징적인 것은 다음 두 가지이다.

* 상대 존경어이다.

* 문법 체계가 되어 있다.

한국어 등 다른 언어의 존경어에서는, 예를 들어 자신의 아버지는 어떠한 상황에서도 경의 표현의 대상이며, 다른 사람에게 그의 일을 말하는 경우에도 “저의 아버님은…”이라는 절대적 존경어를 사용하지만, 일본어에서는 자신의 친척에 대한 경의를 다른 사람에게 표현하는 것은 삼가고, “저의 아버지는…”처럼 표현해야 한다. 단, 일본 황실에서는 절대 존경어가 존재하며, 황태자는 자신의 아버지에 대해 “천황 폐하는…”이라고 표현한다.

어떤 언어도 경의를 표하는 표현을 가지고 있지만, 일본어나 한국어 등은 그것이 문법 체계가 되어 있기 때문에, 표현·언어 행위의 모든 부분에 고도로 조직화된 체계가 만들어져 있다. 그 때문에, 경의의 종류와 정도에 따른 표현의 선택지가 미리 준비되어 있으며, 항상 그들 중에서 적절한 표현을 선택해야만 한다.

이하, 일본어의 존경어 체계 및 경의 표현에 대해 기술한다.

일본어의 경어 체계는 일반적으로 존경어, 겸양어, 정중어로 분류된다. 문화심의회 국어분과회는 2007년 2월에 「경어의 지침」을 제시하여, 여기에 정중어 및 미화어를 포함한 5가지 분류를 제시하고 있다.

尊敬語일본어는 행위의 주체를 높여 주체에 대한 경의를 표하는 표현 방식이다. 동사에 'お(ご)~になる'을 붙인 형태나 조동사 '(ら)れる'을 붙인 형태 등이 사용된다. 예를 들어, 동사 '取る'의 尊敬語일본어로는 '(先生が)お取りになる', '(先生が)取られる' 등이 사용된다.

어휘에 따라 특정한 尊敬語일본어가 대응하는 경우도 있다. 예를 들어, '言う'의 尊敬語일본어는 'おっしゃる', '食べる'의 尊敬語일본어는 '召し上がる', '行く・来る・いる'의 尊敬語일본어는 'いらっしゃる'이다.

겸양어는 고대부터 기본적으로 행위의 객체에 대한 존경을 표하는 말투였지만, 현대에는 “행위의 주체를 낮추는 것”으로 해석하는 것이 더 적절한 경우가 있다. 동사에 “お〜する(오~스루)” “お〜いたします(오~이타시마스)”(겸양어+정중어)를 붙인 형태 등이 사용된다. 예를 들어 “取る(토루)”(잡다)의 겸양형으로 “お取りする(오토리 스루)” 등이 사용된다.

어휘에 따라 특정한 겸양어가 대응하는 경우도 있다. 예를 들어 “言う(이우)”(말하다)의 겸양어는 “申し上げる(모시 아게루)”(말씀드리다), “食べる(타베루)”(먹다)의 겸양어는 “いただく(이타다쿠)”(받아먹다), “(상대방의 곳에)行く(이쿠)”(가다)의 겸양어는 “伺う(우카가우)”(여쭙다), “参上する(산죠우 스루)”(참상하다), “まいる(마이루)”(가다)이다.

“夜も更けてまいりました(요루모 후케테 마이리마시타)”(밤도 깊어졌습니다)의 “まいり(마이리)” 등, 겸양 표현처럼 보이지만 누군가를 낮추는 것이 아닌 표현이 있다. 이것은 “밤이 깊어졌다”라는 화제를 정중하게 표현함으로써 듣는 이에 대한 존경을 표하는 것이다. 미야지 유타카(宮地裕)는 이 표현에 사용되는 어휘를 특히 “정중어(丁重語)”라고 명명하고 있다. 정중어에는 그 외에 “いたし(マス)(이타시(마스))”, “申し(マス)(모시(마스))”, “存じ(マス)(존지(마스))”, “小生(쇼세이)”(소생), “小社(쇼샤)”(소사), “弊社(헤이샤)”(본사) 등이 있다. 문화심의회의 「敬語の指針(경어의 지침)」에서도 “明日から海外へまいります(아시타카라 카이가이에 마이리마스)”(내일부터 해외에 갑니다)의 “まいり(마이리)”처럼 상대와는 관계없는 자기 쪽의 행위를 표현하는 말투를 정중어로 하고 있다.

丁寧語일본어는 문말을 정중하게 함으로써 듣는 이에 대한 존경을 표현하는 것이다. 동사·형용사의 종지형으로 끝나는 일반어에 대하여, 명사·형용동사 어간 등에 「입니다」를 붙인 형태(「학생입니다」「아름답습니다」)나 동사에 「습니다」를 붙인 형태(「갑니다」「알겠습니다」) 등의 丁寧語일본어를 사용한 문체를 정중체라고 한다.

일반적으로 윗사람에게는 丁寧語일본어를 사용하고, 동등하거나 아랫사람에게는 丁寧語일본어를 사용하지 않는다고들 한다. 그러나 실제 언어 생활에 비추어 생각해 보면 이것은 사실이 아니다. 어머니가 아이를 꾸중할 때 「어머니는 더 이상 모릅니다」와 같이 丁寧語일본어를 사용하는 경우도 있다. 丁寧語일본어가 사용되는 많은 경우는 존경이나 사의의 표현으로 여겨지지만, 드물게 한 발짝 물러선 심리적 거리를 두려고 하는 경우도 있다.

「도시락」「밥」등의 「お」「ご」도 넓은 의미에서는 丁寧語일본어에 포함되지만, 미야지 유타카(宮地裕)는 특히 「미화어」라고 명명하여 구별한다. 상대방에 대한 정중한 의사를 나타내는 것보다는 화자가 자신의 말씨에 배려한 표현이다. 따라서 「도시락 먹자.」와 같이 정중체가 아닌 문장에서도 미화어를 사용하는 경우가 있다. 문화심의회의 「정중어의 지침」에서도 「미화어」를 설정하고 있다.

일본어에서 존경을 표현하기 위해서는 문법 및 어휘의 존경어 요소를 알고 있는 것만으로는 부족하며, 시간과 경우 등 여러 요소를 고려한 적절한 표현이 필요하다. 이것을 존경 표현(敬語表現)이라고 한다.

예를 들어, 「과장님도 커피를 드시겠습니까?」는 존경 표현 「드시다」를 사용하고 있지만, 존경 표현으로는 적절하지 않다. 일본어에서는 상대방의 의향을 직접적으로 묻는 것은 실례가 되기 때문이다. 「커피는 어떻습니까?」라고 하는 것이 적절하다. 제22기 국어심의회(2000년)는 이러한 존경 표현의 중요성을 고려하여 「현대 사회에서의 존경 표현」을 권고했다.

완곡 표현의 일부는 존경 표현으로도 사용된다. 예를 들어, 상대방에게 창문을 열어주기를 원하는 경우, 명령 표현이 아닌 「창문을 열어주시겠습니까?」와 같이 질문 형태의 표현을 사용한다. 또는 「오늘 덥네요」라고만 말하고 창문을 열어주기를 암시하기도 한다.

일본인이 상거래에서 「생각해 보겠습니다」라고 말하는 경우 거절의 의미라고 한다. 영어에서도 "Thank you for inviting me."영어(초대해 주셔서 감사합니다)는 초대를 거절하는 표현이다. 또한, 교토에서는 교토 사투리로 돌아가는 손님에게 마음이 없는데도 「ぶぶづけ(차즈케)라도 드시고 가세요」라고 정중하게 말한다고 한다(출처는 라쿠고 「京のぶぶづけ」「京の茶漬け」에 따름). 이들은 상대방의 기분을 상하지 않도록 세심하게 표현한 것이라는 점에서 광의의 존경 표현이라고 할 수 있지만, 그 뉘앙스를 이해하지 못하는 사람과의 사이에서 오해를 불러일으킬 우려도 있다.

존댓말은 상대방에 대한 존경을 표현하지만, 오랫동안 사용하다 보면 본래의 존경심이 점차 희미해져서 일반적인 표현으로 격이 낮아지는 경우가 많다. 예를 들어 “먹다”는 옛날에는 “食(た)ぶ”였고, “賜(た)ぶ”에서 유래하여 “받은 것을 먹다(いただく)”라는 겸양어였지만, 현대에는 “먹다”를 대신하는 중립적인 표현이 되었고, “먹다(食う)”는 무례한 말이 되었다.

9. 어휘

일본어의 어휘는 크게 세 가지 어원으로 나뉜다. 야마토 고토바(大和言葉, 와고(和語))는 일본 고유의 언어이다. 한자어(漢語)는 5세기경부터 중국 문화와의 접촉을 통해 유입된 단어들이다. 가이라이고(外来語)는 주로 서양 언어에서 차용된 단어들이다.

新選国語辞典일본어(신센국어사전)에 따르면, 한자어는 전체 어휘의 49.1%, 와고는 33.8%, 가이라이고는 8.8%를 차지한다. 나머지 8.3%는 콘슈고(混種語)로, 두 개 이상의 언어에서 요소를 가져온 혼합어이다.

일본어에는 의태어가 많으며, 음성 상징이 풍부하다. 아이누어에서 유래한 단어도 일부 존재하는데, "토나카이(순록)", "락코(바다수달)", "시샤모" 등이 그 예이다.

한자어는 야마토 단어에 비해 다소 형식적이거나 학술적인 느낌을 준다. 메이지 유신 이후에는 독일어, 프랑스어, 영어 등에서 많은 단어가 차용되었으며, 오늘날 대부분의 외래어는 영어에서 유래한다.

메이지 시대에는 유럽의 개념을 번역하기 위해 와세이 칸고(일본식 한자어)가 많이 만들어졌다. 政治일본어(정치), 化学일본어(화학) 등이 그 예이다. 이러한 단어들은 중국어, 한국어, 베트남어 등에도 영향을 주었다.

최근에는 와세이 에이고(일본산 영어)가 두드러진 현상이다. "완파탄"(ワンパターン일본어, 틀에 박히다), "스킨십"(スキンシップ일본어, 신체 접촉) 등이 그 예이다.

이모지, 후톤, 하이쿠, 유도, 가미카제, 가라오케, 가라테, 닌자, 오리가미, 인력거, 사무라이, 사요나라, 스도쿠, 스모, 스시, 두부, 쓰나미 등 일본어 단어가 영어에 차용되기도 했다.