한국어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한국어는 대한민국과 조선민주주의인민공화국의 공용어이며, 중국 연변 조선족 자치주의 공용어이기도 하다. 한국어는 한국어족에 속하며, 다양한 명칭으로 불린다. 한국어는 교착어로서 문법적 격을 나타내는 조사가 발달했으며, 어순은 주어-목적어-서술어 구조를 따른다. 한국어는 고유어, 한자어, 외래어로 어휘가 구성되며, 한자어의 비중이 높다. 한글은 1443년에 세종대왕에 의해 창제되어 1446년에 반포되었으며, 현재 대한민국에서는 공식 문자로 사용된다. 한국어는 다양한 방언이 존재하며, 남북 간의 언어 차이도 나타난다. 한국어는 외국에서도 학습되는 언어이며, 한국어능력시험(TOPIK) 등 다양한 검정 시험이 시행된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국어족 - 신라어

신라어는 고구려어와 다른 한(韓)계 언어로, 현대 한국어의 기원이라는 가설이 있지만, 삼국 언어의 차이에 대한 이견과 의사소통에 큰 문제가 없었다는 주장도 있다. - 한국어족 - 한국조어

한국조어는 한국어족의 기원이 되는 언어 단계로, 음운, 문법, 어휘적인 특징들이 재구되고 있으며, 후기 중세 한국어, 고대 한국어 자료, 일본어족과의 비교 연구를 통해 그 모습이 추정된다. - 한국의 상징 - 한글

한글은 15세기 조선 시대에 세종대왕이 창제한 한국의 고유 문자로, 자음과 모음을 결합하여 소리를 나타내는 음소 문자이며, 과학적이고 체계적인 특징을 인정받아 유네스코 세계기록유산으로 등재되었다. - 한국의 상징 - 아리랑

아리랑은 19세기 이후 등장한 한국의 민요로, 슬픔과 희망을 담은 멜로디가 특징이며, 다양한 종류와 어원 해석이 존재하고, 일제강점기 저항의 노래, 남북 분단 이후 통일 염원의 노래로 불렸으며, 유네스코 무형유산으로 등재되어 대중문화에 널리 활용된다. - 대한민국의 언어 - 동남 방언

동남 방언은 경상도 지역에서 사용되는 한국어 방언으로, 표준어와 다른 음운 및 문법 체계를 가지며, 고저 악센트와 고유 어휘, 중세 국어의 영향 등이 특징적으로 나타난다. - 대한민국의 언어 - 경기 방언

경기 방언은 한강을 기준으로 북부와 남부로 나뉘며, 표준어의 근간인 서울 방언을 포함하고, 산업화와 도시화로 지역별 차이가 희석되었으며, 젊은 세대는 서울 방언의 음운 변화를 보이는 특징이 있다.

2. 한국어의 여러 명칭

대한민국에서는 '한국어', '한국말'이라고 부르며, 조선민주주의인민공화국에서는 '조선어', '조선말'이라고 부른다. 남북한 공동 편찬 사전 이름은 《겨레말큰사전》이다.[104]

한국어는 제주어와 함께 한국어족에 속한다. 일부 언어학자들은 한국어를 알타이 제어에 포함하기도 했지만, 오늘날 알타이 제어설은 사실상 학술적인 의미가 없다.[105] 거란어에는 다른 몽골어족이나 퉁구스어족에는 없는 한국어와 유사한 어휘가 여럿 있어, 거란어가 한국어의 영향을 받았음을 알 수 있다.[105]

일본에서는 '조선어'라고 불렀으나, 최근에는 '한국어'라고 부르는 경우가 많아졌다.[76][77] 민단과 조총련으로 나뉜 교포 사회의 특성상, NHK는 중립성을 위해 '한글 강좌'라는 명칭을 사용한다.[104] 그 외에도 '한국·조선어', '코리아어' 등의 명칭이 있다.[78][79][80]

중화인민공화국에서는 과거 '조선어'라고 불렀으나, 1992년 대한민국과의 수교 이후 '한국어'라는 명칭도 사용된다. 베이징 대학 등 대부분의 한국어 학과는 '조선어'라는 명칭을 사용하지만, 실제로는 대한민국 표준어를 가르친다. 타이완에서는 '한궈위(韓國語)' 또는 '한위(韓語)'라고 부른다.

베트남에서는 대한민국 표준어를 '띠엥한(Tiếng Hànvi, 㗂韓)'이라고 부른다. 영어로는 'Korean', 프랑스어로는 'Coréen', 스페인어로는 'Coreano'라고 한다.

3. 계통

일본어와 한국어의 관련성에 대한 가설은 사무엘 E. 마르틴[106], 로이 앤드류 밀러[107]와 같은 연구자들이 자세히 설명한 어휘 및 문법적 특징의 일부 유사성으로 인해 일부 지지자들이 있다. 세르게이 스타로스틴은 일본어-한국어 100단어 스와데시 리스트에서 약 25%의 잠재적 동족어를 발견했다.[108] 그러나 알렉산더 보빈을 포함한 일부 언어학자들은 이러한 유사성이 계통적 관계가 아니라, 고대 한국어에서 고대 일본어로의 단어 차용 등 이른바 ‘슈프라흐분트’ 효과 때문이라고 주장한다.

허드슨 앤 롭비츠(Hudson & Robbeets, 2020)는 한국어에 니브흐어 이전 기질의 흔적이 존재한다고 주장했다. 이 가설에 따르면, 한국어 화자가 등장하기 전에 한반도에 니브흐어(아무르어라고도 함)의 조상 언어가 한때 분포했었다.

이기문 등이 정립한 한-부여 분류는 고구려어, 백제어를 포함하는 부여계 제어와 신라어를 포함하는 한계 제어를 아우르는 분류로, 국내외 학계에서 일반적으로 받아들여진다.[111] 다만, 학자에 따라 그 차이가 방언 수준이라고 추측하기도 한다. 크리스토퍼 벡위스는 부여어족 가설을 주장했으나, 여러 오류가 있어 더 이상 중요한 주장이 아니다.

3. 1. 알타이어족설

알타이어족설은 한국어가 알타이어족에 속하는 언어들과 문법적 특징을 공유하므로 같은 어족으로 분류하는 학설이다. 구스타프 욘 람스테트, 예프게니 폴리바노프, 로이 앤드류 밀러 등이 이 가설을 지지했다.[112][113]

람스테트는 논문 〈한국어에 대한 관견〉(1928)에서 우랄알타이어족을 폐기하지 않고 알타이어족을 분리했으며,[114] 한국어가 동아시아 여러 언어 가운데 일찍이 분기한 언어라고 주장했다.[112] 이후 《한국어의 문법》(1939)에서 음운 대응에 주목하여 한국어가 알타이어족에 속하는 언어임을 더욱 강하게 주장했다. 《한국어 어원연구》(1949), 《알타이어학 개설》(1952/57/66)에서도 한국어와 알타이어족의 동계를 입증할 만한 자료를 제시했다.[115]

람스테트 이후, 러시아 언어학자 니콜라스 포페는 한국어와 알타이제어가 공유하는 특성을 여러 가지 밝혀냈으나, 《알타이 언어학으로의 초대》(1965)에서 “한국어의 위치는 그다지 확실하지 않다”라며 다음 세 가지 가능성을 제시했다.

# 한국어가 알타이제어와 친근 관계라는 가능성

# 원시 한국어는 알타이제어 통일체가 이뤄지기 전, 매우 이른 시기에 분열했을 가능성

# 한국어는 비알타이어로 고대 알타이어를 기층언어로 흡수하였거나, 기층언어인 알타이어 위에 덮혔을 가능성

대한민국에서는 정규 교육과정에서 한국어가 알타이어족이라고 가르쳐서[117][118] 많은 사람들이 한국어가 알타이어족에 속한다고 믿는다. 대한민국 언어학자 이기문은 한국어가 알타이어족과 공유하는 성질이 많으나, 알타이어족에 속하는 퉁구스 어군, 몽골 어군, 투르크 어군들이 서로 같은 단어가 많지만, 한국어에는 많은 차용어로 알타이어족 단어가 사라졌다고 주장하였다.[119]

3. 2. 고립어 또는 한국어족 설

한국어는 제주어와 함께 한국어족에 속한다. 일부 언어학자들은 한국어를 고립어로 분류한다. 영국 맨체스터 대학교의 알렉스 버라타 교수[120], 케임브리지 대학교의 스테판 게오르크[121], 유타 대학교의 마우리시오 믹스코 교수[123]가 고립어설을 지지했다.[121][122]

한국어를 고립어 또는 한국어족으로 분류하는 언어학자들은 알타이 제어와 한국어의 공통 어휘가 적거나 재구하기 어렵다는 점을 든다. 그러나 대부분의 고립어는 외부 접촉이 적은 고립된 곳에서 매우 적은 화자들이 사용하는데, 한국어는 약 8천만 명이 모국어로 사용하므로 고립어로 분류하기에는 어렵다는 지적도 있다. 만약 한국어 고립어설이 맞다면 고립어 중 한국어는 가장 많은 화자가 있는 언어다.

유네스코 등 일부 단체나 학회에서 표준어와 차이가 큰 제주 방언을 제주어로 분리하여 한국어족이라고 본다. 2000년대 초 고립어설을 지지한 스테판 게오르크도 제주어와 함께 한국어족을 이루는 게 맞다고 견해를 정정했다.[124]

학자들은 한국어, 일본어를 포함한 알타이어족은 같은 어족이라고 말할 정도로 유사하지만 한국어의 경우 기초 어휘에 공통점이 적다고 말한다. 마르티너 로베이츠는 한국이 중세에 한글을 발명했지만 근대까지 한자를 쓰며 소통하여, 한국 고유어가 사라졌으므로 알타이어족의 공통 어휘가 많이 사라졌다고 주장한다.[125]

3. 3. 한국어와 일본어의 관계

일본어와 한국어의 연관은 과거부터 여러 학자가 지적하였다. 특히 문법이나 어휘의 유사성에서 창안된 주장이다. 서구 문화권과 비유하자면 독일어와 영어의 관계이다. 다만 고대 한국어 자료가 부족하여 둘 간의 실제 연관은 가설 단계이다.[126] 이노우에 키요시(井上淸|이노우에 기요시일본어)는 언어에서 중요한 1인칭에 주목했다. 일본 고어에서 1인칭은 나(己)라는 한자를 사용하며 나(な)라고 읽었는데 일본 1인칭 고어가 한국어 1인칭인 "나"와 같다. 일본어 1인칭이 동일한 곳은 중국 남부나 북부가 아닌 한국이라고 주장하였다.[126] 기본 어휘 중 한국어에서 숫자 1을 뜻하는 "하나"와 일본어에서 최초, 처음을 뜻하는 “はな”(하나)가 같은 점이 있다. 이노우에 키요시는 일본어가 친족 관계 가능성을 지닌 언어는 오직 한국어뿐이며, 만일 그렇다면 공통 조어에서 갈라진 시기를 언어연대학으로 조몬시대 중기 이전으로 추정했다.[127] 하지만 한국어와 일본어에 유사성이 있는 이유는 한국인 도래인이 일본에 건너가서 정착했던 탓이라는 주장도 있다.

크리스토퍼 벡위스(Christopher I. Beckwith)는 고구려어 어휘에서 일본어와 비슷한 점이 보인다며 신라어를 포함하지 않는 부여어족의 성립을 주장하였으나[128] 주류 학계에서는 수용하지 않고 현재 소수설이다. 알렉산더 보빈은 부여어족의 근거로 들리는 지명 어휘의 일치는 한국어족 어휘가 아니며 고구려어가 들어오기 전 한반도 남부에 잔존한 일본어족 언어 흔적일 뿐이라고 반박하였다.

3. 4. 비알타이어 기층설

김방한은 한국어 기층에 '원시 한반도어'라고 부르는 정체불명의 비알타이어 기층이 있고, 그 위에 알타이어계 요소가 덮였거나, 그 반대로 비알타이어가 알타이 기층에 덮여서 한국어 뼈대를 형성했다고 보았다. 그는 원시 한반도어와 계통적 친연성이 있는 언어로 편의상 고시베리아어족으로 분류하는 니브히어(길랴크어)를 지목하였다. 이후 유하 얀후넨은 한국어와 니브흐어 사이에 파열음 일치를 들어 고대에 접촉 가능성이 있다고 보았다.[129]

4. 음운

한국어 음절 구조는 (C)(G)V(C)로, 핵심 모음 주위에 선택적으로 오는 자음, 활음 , 끝에 오는 종지음 로 구성된다.

어두에는 , 이 올 수 없고, , 앞에는 이 올 수 없다(외래어는 제외). 음절 말에서는 평음/농음/격음의 대립이 중화되고, 파찰음과 마찰음이 로 중화되므로 , , , , , , 만 나타난다. 또한 음절 말의 파열음 , , 는 내파음(무개방폐쇄음)으로 발음된다.

4. 1. 모음

대한민국 표준어를 기준으로 한 모음의 표기는 다음과 같다.[130][131][132]

/ㅚ/는 [ø] 또는 [we], /ㅟ/는 [y] 또는 [wi]로 발음될 수 있다.

4. 2. 자음

한국어 자음은 평음, 경음, 격음의 삼중 체계를 가진다. /ㅅ/는 치경구개음 가 나 앞에서 나타난다. /ㅎ/는 모음, 비음 뒤에서 로 발음되며, 비음 뒤에서는 음가가 사라진다. /ㅂ, ㄷ, ㅈ, ㄱ/는 모음 사이, 비음 뒤에서 유성음화된다. /ㄹ/는 모음 사이에서는 , 어말에서 또는 겹으로 날 때는 로 발음된다. 강세는 불규칙하다.- 는 유기음 이며, 대부분의 화자에게 또는 앞에서는 치경구개음 이 된다(단, 한국어의 남북 차이 참조). 이는 긴장된 마찰음과 모든 파찰음에서도 발생한다. 음절 끝에서 는 로 변한다(예: beoseot (버섯한국어) '버섯').

- 는 유성음 사이에서는 유성음 이 된다.

- 는 단어의 처음에서 흔히 비음화된다.

- 는 모음 사이에서는 치경전동음 이 되고, 음절 끝이나 다른 옆에서는 또는 이 된다. 받침 'ㄹ한국어'은 다음 음절이 모음이나 유음으로 시작할 경우(즉, 다음 글자가 'ㅇ한국어'으로 시작할 경우) 다음 음절로 이동하여 이 된다.

- 전통적으로 은 단어의 처음에 허용되지 않았다. 앞에서는 사라졌고, 그 외에는 이 되었다. 그러나 서구 외래어의 유입으로 추세가 바뀌어, 현재는 단어의 처음에 오는 (대부분 영어 외래어에서 유래)가 또는 의 자유 변이체로 발음된다.

4. 3. 형태 음소론

조사의 형태는 앞 소리의 영향을 받는다. '은/는', '이/가', '을/를'과 같이 음절이 바뀌는 경우도 있고, '에서/서', '으로/로'와 같이 음절이 끼어드는 경우도 있다. 특히 '은/는', '이/가', '을/를'의 경우, 모음 연쇄를 피하고자 자음을 삽입하는 규칙적인 경우이나, '와/과', '으로/로'는 예외적이다. '으로/로'는 'ㄹ' 뒤에서 독특하게 분포한다. '와/과' 역시 중세 한국어에서 '으로/로'와 마찬가지로 'ㄹ' 뒤에서 '와'를 쓰는 독특한 분포를 보였으나 현대 한국어에서는 그렇지 않다. '와/과'의 경우 이중모음 '/ㅘ/'가 모음이 아니라는 점에서 모음 연쇄 환경이 아니고 사용 빈도에 따라 분포를 설명한다.[133]

형태 음소론적 차이는 일부 동사에서도 관찰된다.

5. 문법

한국어는 어근과 접사 등 특정 표지가 붙어서 단어 기능을 결정하는 교착어로 분류된다. 조사에 따라 문법적 격을 정하며, 이 때문에 고립어에 비해 어순이 비교적 유동적이나, 일반적으로 SOV형 어순(주어-목적어-서술어 구조)이다. 서술어는 필수적으로 문장의 끝에 위치한다.

조사는 격조사, 접속조사, 보조사로 나뉘며, 체언의 음절(개음절, 폐음절)에 따라 다른 조사가 붙는다. 예를 들어, '사람' 뒤에는 주격 조사 '이'가, '머리' 뒤에는 '가'가 붙는다.

어미는 기능, 수식, 분위기를 묘사하며, 특히 종결 어미나 선어말 어미에 따른 존비어 체계(낮춤말, 평어, 높임말)가 발달했다. 화자 간 존댓말(높임말)과 반말(낮춤말, 평어) 합의가 명확하지 않으면 의사소통에 어려움이 있을 수 있으며,[134] 언어 및 호칭 선택으로 인한 갈등, 권위적 상황이 발생하기도 한다.[135]

용언은 동사와 형용사를 포함하며, 어미 변화가 거의 동일하다. 기본형은 종결어미 '-다'로 끝나며, 시제는 현재, 과거, 미래형으로 나뉘고, 동사의 종류나 기능에 따라 다양한 어미가 사용된다.

문법적 형태소는 앞선 음소에 따라 모양이 변한다. 예: “-은/-는”(-은/-는한국어), “-이/-가”(-이/-가한국어)

음소가 삽입되기도 한다. 예: “-을/-를”(-을/-를한국어), “-으로/-로”(-으로/-로한국어), “-에서/-서”(-에서/-서한국어), “-이든지/-든지”(-이든지/-든지한국어), “-이야/-야”(-이야/-야한국어)

- “-으로/-로”는 ㄹ(리을) 자음 뒤에서 다르게 작용하여 불규칙적이다.

일부 동사는 음운형태론적으로 모양이 변하기도 한다.

한국어는 주어-목적어-서술어(SOV) 어순이 기본이나, 서술어만 필수, 이동 불가하며, 어순은 유연하다.

5. 1. 경어법 (존칭)

한국어에서 화자와 청자, 그리고 언급 대상과의 관계는 한국어 문법에서 매우 중요하다. 화자/작성자와 주어 지시 대상 간의 관계는 ''존칭''에 반영되고, 화자/작성자와 청중 간의 관계는 ''경어법''에 반영된다.[134]상대방의 지위가 높을 경우, 화자나 필자는 특별한 명사나 어미를 사용하여 상대방의 우월한 지위를 나타낸다. 일반적으로 나이가 많은 친척, 나이가 비슷하거나 많은 낯선 사람, 고용주, 교사, 고객 등은 지위가 높은 사람으로 간주된다. 반면 나이가 어린 낯선 사람, 학생, 직원 등은 지위가 동등하거나 낮은 사람으로 간주된다. 오늘날에는 선언문, 의문문, 명령문 모두에 사용할 수 있는 특별한 어미가 있으며, 존칭 또는 일반적인 문장 모두에 사용된다.

현대 한국에서는 심리적으로 거리가 있는 사람들에게 존칭을 사용한다. 또한 나이가 많은 사람, 교사, 고용주와 같이 지위가 높은 사람들에게도 존칭을 사용한다.[27]

한국어에는 7가지 동사 어미 또는 한국어의 경어가 있으며, 각 어미는 상황의 정중함의 정도를 나타내는 고유한 동사 어미 집합을 가지고 있다. 존댓말과 달리(화자의 말하는 대상에 대한 존경심을 표현하는 데 사용됨) ''경어''는 화자나 필자의 청중(말하는 대상)에 대한 존중을 표현하는 데 사용된다.

높은 정중함(매우 정중한, 정중한, 비격식적 정중함)을 가진 세 가지 어미는 일반적으로 ''존댓말''(존댓말|존댓말한국어)로 묶이는 반면, 낮은 정중함(정중하지 않은, 비격식적으로 무례한)을 가진 두 가지 어미는 한국어로 ''반말''(반말|반말한국어)이다. 나머지 두 가지 어미(중립적인 정중함을 가진 중립적인 정중함, 중립적인 정중함을 가진 높은 정중함)는 정중하지도 무례하지도 않다.

오늘날 젊은 세대 화자들은 더 이상 말하는 대상에 대한 평소의 존중을 낮추어야 할 의무를 느끼지 않는다. 젊은 사람들이 나이 많은 친척과 반말로 이야기하는 것을 흔히 볼 수 있다. 이것은 무례함 때문이 아니라, 두 화자 간의 친밀감과 가까운 관계를 보여주는 것이다.

5. 2. 성 (Gender)

일반적으로 한국어에는 문법적 성이 없다. 3인칭 단수 대명사는 '그'(남성)와 '그녀'(여성)의 두 가지 형태가 있지만, '그녀'는 'she'를 한국어로 번역하기 위해 만들어졌기 때문에 구어체에서는 잘 사용되지 않고 문어체에서만 나타난다.한국어에서 성차는 형식성, 억양, 어휘 선택 등을 통해 관찰될 수 있다. 예를 들어, 여성이 말할 때 사용하는 부드러운 어조, 기혼 여성이 자신의 이름이 아닌 남편이나 자녀의 어머니로서 자신을 소개하는 것, 직함과 직업 용어에서 성별 차이가 존재하는 것('사장'은 회사 사장이고 '여사장'은 여성 회사 사장임), 여성이 때때로 더 많은 의문 부사와 상승 억양을 사용하는 것 등이 있다.

한국 사회는 지위 비대칭성 때문에, 사람들은 연대를 위해 지위 차이를 강조하는 경향이 있으며, 다른 어떤 호칭보다 친족 용어를 사용하는 것을 선호한다.[28] 전통적인 한국 사회는 가부장적으로 지배되는 가족 제도였으며, 여성의 역할은 남성의 역할과 분리되는 경향이 있었다.[29]

Cho와 Whitman (2019)은 남성과 여성, 사회적 맥락이 한국어의 특징에 어떻게 영향을 미치는지 탐구한다. 예를 들어, ''자기''(자기 you)는 중년 여성들 사이에서는 가까운 사람을 부를 때 사용되는 반면, 젊은 한국인들은 성별에 관계없이 연인이나 배우자를 부를 때 사용한다.

남성은 공적인 영역(집 밖)에, 여성은 사적인 영역(집 안)에 있다는 한국 사회의 인식은 여전히 존재한다. 예를들어 '남편'을 뜻하는 단어는 ''바깥양반''('밖' '양반')이지만, 남편은 아내를 ''안사람''('안' '사람')이라고 소개한다. 친족 용어에서 외가 조부모에게는 '외'('밖' 또는 '잘못된')가 추가되어 ''외할아버지''와 ''외할머니''가 만들어지는데, 이는 남성과 여성에 대한 어휘가 다르고 가부장적인 사회임을 드러낸다.

동등하거나 낮은 지위의 상대방에게 질문할 때, 한국 남성은 공격적인 남성성으로 ''했냐?''를 사용하는 경향이 있지만, 여성은 부드러운 표현으로 ''했니?''를 사용한다. 그러나 예외도 있는데, 몇십 년 전까지는 여성과 남성 모두 '니'를 더 많이 사용했다. 1950년대 이후 충청도와 전라도에서 많은 사람들이 서울로 이주하면서 남성의 말투에 영향을 미치기 시작했고, 최근에는 여성들도 '-냐'를 사용하고 있다. '-니'는 친하지 않거나 나이가 어린 사람에게도 예의를 갖추기 위해, '-냐'는 성별에 관계없이 주로 친한 친구에게 사용된다.

"배우"와 "여배우"의 경우처럼, 강조를 위해 성별 접두사를 추가할 수도 있다. ''비서''는 ''여''('여성')와 결합하여 ''여비서''를, ''남자''('남자')는 ''간호사''에 추가되어 ''남자간호사''를 형성한다.[30]

남성과 여성의 또 다른 중요한 차이점은 목소리의 톤과 음높이와 그것이 정중함에 대한 인식에 미치는 영향이다. 남성은 권위적인 떨어지는 어조를, 여성은 '-요'와 함께 상승 억양을 사용하는데, 한국 문화에서는 낮은 목소리가 더 정중한 것과 관련이 있기 때문에 남성이 더 정중하고 공정하며 전문적인 것으로 여겨진다.

여성은 완곡어법과 완곡 표현을 자주 사용하며, 마지막 음절에 비음 ''네잉'', ''네임'', ''네에''를 더 자주 추가하거나, 'ㄹ'을 추가하여 자신감 부족과 수동성을 전달하기도 한다. 또한, 협력적인 의사소통에서 남성보다 ''어머''와 ''어쩜''과 같은 감탄사를 더 많이 사용한다.

6. 어휘

한국어 어휘는 크게 고유어(흔히 '순우리말'이라고 부름), 한자어, 외래어로 나뉜다. 고유어는 한국어의 가장 기본적인 어휘로, 자주 쓰는 일상어는 대부분 고유어이다. ㄹ 소리로 시작하는 토착 어휘는 거의 없는데, 이는 알타이 제어의 음운론적 특징이기도 하다.

한국어에서 한자가 차지하는 비율에 대해서는 여러 주장이 있다. 일반적으로 한자어 비율이 50%라는 주장이 있지만, 이는 일제강점기에 영어와 독일어에서 번역하거나 빌려온 현대어 낱말들을 한자로 표기하면서 (예: Society=사회) 과장되었다는 주장도 있다.[136] 또한 국어사전에 실린 한자어 중 상당수는 한문 문장에서만 쓰이고, 한국어에서는 쓰이지 않는 단어들이다. 국립국어원이 2002년 발표한 '현대 국어 사용 빈도 조사'에 따르면, 우리말의 낱말 사용 비율은 토박이말 54%, 한자어 35%, 외래어 2%였다.

외래어는 보통 한자 이외의 외국어에서 온 어휘를 말한다. 근대 이전에는 불경에서 간접적으로 빌려온 산스크리트어(한자어 형태)를 비롯하여 몽골어에서 두 개의 단어(차용어)가 쓰였다 (예: 송골매). 일제강점기에는 영어와 독일어 현대어를 한자로 차용하여 사용한 단어가 있다. 독일어, 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어, 네덜란드어 등 일부 인도유럽어족 어휘가 일본을 통해 들어왔으나 현재는 거의 쓰이지 않는다. 예를 들어 "Part time job"이라는 말을 일본에서 쓰던 독일어인 "아르바이트(Arbeit; 일事)"라고 부르며 원래의 아르바이트의 의미와 다르게 쓰인 말들이 있다. 현대에는 영어가 큰 영향을 미치면서 영어에서 많은 차용어가 들어와 쓰이고 있다.

한국어 어휘의 핵심은 고유어이다. 그러나 추상적인 개념을 나타내는 단어 등 상당 부분은 한자어(중국어 기원)이다.[31] 몽골어 등 다른 언어에서 빌려온 단어는 비율이 훨씬 적다. 최근에는 영어가 차용어의 대부분을 차지한다.

한자어는 다음과 같이 구성된다.

다른 단어들과 마찬가지로 한국어는 두 가지 숫자 체계를 가지고 있다. 영어도 고유 영어 단어와 'water-aqua', 'fire-flame', 'sea-marine', 'two-dual', 'sun-solar', 'star-stellar'과 같은 라틴어 어원의 단어를 가지고 있다. 그러나 같은 인도유럽어족에 속하며 어느 정도 비슷한 점을 보이는 영어와 라틴어와는 달리, 한국어와 중국어는 유전적으로 관련이 없다는 점에서 두 가지 한국어 어휘는 서로 완전히 다르다. 모든 한자어 형태소는 중국어처럼 단음절인 반면, 고유어 형태소는 여러 음절일 수 있다. 한자어는 서면 언어를 위한 해당 한자와 함께 의도적으로 수입되었고 모든 것이 한자로 쓰여야 했기 때문에, 한자어의 공존은 영어의 라틴어 어원 단어보다 더 철저하고 체계적일 것이다.

한자어의 정확한 비율은 논쟁의 여지가 있다. 손호민(Sohn, 2001)은 50~60%라고 밝혔다.[31] 2006년 같은 저자는 65%라는 더 높은 추정치를 제시했다. '우리말 큰 사전' 편찬자 중 한 명인 정재도는 그 비율이 그렇게 높지 않다고 주장한다. 그는 일제강점기에 편찬된 한국어 사전에는 많이 쓰이지 않는 한자어가 포함되어 있다고 지적한다. 그의 추정에 따르면 한국어에서 한자어의 비율은 30% 정도로 낮을 수 있다.[34]

한자어를 제외한 외래어의 대부분은 현대에 들어왔으며, 그중 약 90%는 영어에서 온 것이다.[31] 서양 언어 중에서는 독일어에서 일본어를 거쳐 차용된 단어도 많다(예: 아르바이트한국어 (''areubaiteu''), 알레르기한국어 (''allereugi'') "알레르기", 기브스한국어 (''gibseu'' 또는 ''gibuseu'') "깁스"). 일부 서양 단어들은 일제 강점기에 일본어를 거쳐 차용되면서 일본어 발음 패턴을 따랐는데, 예를 들어 "dozen"은 ''dāsu''를 거쳐 다스한국어 ''daseu''가 되었다. 그러나 대부분의 간접적인 서양어 차용어는 현재의 한국어 표기법에 따라 해당 서양 언어에서 직접 차용된 것처럼 표기된다. 대한민국 공용어에서는 여러 한자어식 국가명이 해당 국가의 자국어 표기 또는 영어 이름을 소리나는 대로 적은 표기로 대체되었다.[35]

현대 한국 사회와 문화에서 영어의 영향력이 매우 크기 때문에 어휘 차용은 피할 수 없다. 영어에서 유래한 한국어, 즉 "콩글리시"(콩글리시한국어)는 점점 더 많이 쓰이고 있다. 한국어(대한민국 방언) 어휘 중 외래어(한자어 제외)는 약 5%를 차지한다. 그러나 북한의 폐쇄성으로 인해 북한어에서는 이러한 영향이 미미하다.

북한과 남한의 어휘는 일부 다르다.

한국어 어휘는 크게 고유어, 한자어, 외래어의 세 계층으로 구성된다. 특히 한국어의 외래어는 대부분 영어이며, 고유어 위에 한자어(고전 중국어 계통 어휘)와 영어 등 서구권 차용어라는 두 개의 상층을 가지는 점에서 일본어와 비슷한 어휘 구조를 가지고 있다고 할 수 있다. 각 계층의 어휘가 전체 어휘에서 차지하는 비율을 일본어와 비교하면, 고유어와 외래어는 비율이 다소 적고, 한자어는 비율이 다소 높다.

1계층인 고유어는 한국어의 옛말이다. 모든 품사에 널리 분포하며 한국어 어휘의 핵심이지만, 일본어와 마찬가지로 기본 어휘에도 한자어의 영향을 받은 단어가 있으며, 그 비율은 일본어보다 높다. 예를 들어, 산(山)을 나타내는 산한국어, 강(江)을 나타내는 강한국어은 원래 산과 강을 나타내는 고유어(뫼한국어, 가람한국어)가 있었지만, 의미가 축소되고 비일상적인 단어가 되었다.

근대 이후에는 일본 유학생들이 일본식 한자어를 받아들이기 시작하면서, 일본식 한자어로 번역된 서양의 근대 용어를 중심으로 한자 표기어의 차용이 이루어졌다. 일본어에서 유입된 한자 표기어에는 일본어에서도 음독의 “한어”로 존재하는 것뿐만 아니라, “取扱(とりあつかい)”→취급한국어, “引下(げ)(ひきさげ)”→인하한국어처럼 일본어에서는 훈독한 것도 포함된다.

한자어는 명사, 동사, 형용사에서 나타난다. 명사는 그대로 받아들여졌지만, 동사와 형용사는 한국어의 활용 체계에 맞추기 위해 -하다한국어를 붙여 받아들였다. 이것은 일본어에서 사동동사, 형용동사가 각각 어간에 “~する”, “~だ・な”를 붙여 활용하는 것과 같다.

한자의 음독은 일본어의 경우와 달리, 한 글자에 대해 거의 하나로 통일되어 있다. 드물게 한 글자가 여러 음을 가질 경우가 있지만, 그것은 일본어의 한음·오음처럼 여러 시대의 중국어 음을 반영하는 것이 아니라, 중국어에서 한 글자 다음 현상을 반영하는 경우가 많다.[94] 예를 들어, 악(惡)에는 악한국어과 오한국어의 두 가지 음독이 있지만, 악한국어은 “나쁘다”라는 의미이고, 오한국어는 “미워하다”라는 의미이며, 원래 중국어에 존재했던 차이를 반영하고 있다. 이 경우, 일본어에서는 アク・オ, 중국어 표준어에서는 è・wù에 각각 대응한다.

3계층은 (한자어 이외의) 외래어이다. 한국에서는 영어, 북한에서는 러시아어가 주요 유입원이 되었다. 외래어를 받아들이는 방법은 한자어와 유사하다(명사는 그대로, 동사와 형용사는 하다한국어를 붙인다).

기타 외래 요소로는 주로 일제강점기 시대에 유입된 일본어와 고려 말기에 원나라에서 유입된 몽골어가 있다. 여기서 말하는 일본어는 한한음으로 받아들인 일본식 한자어를 제외하고, 일본어 및 일본어 음독의 한자어, 외래어를 일본어 발음과 비슷한 형태로 받아들인 것이다. 예를 들어 “勝負”는 고전 중국어에서 유래한 한한음으로 읽는 승부한국어라는 형태로 한국어에 정착한 단어이지만, 일본 한자음 “ショウブ”에 유래하는 쇼부한국어라는 형태로도 유입되었다. 이렇게 일본어에서 받아들인 어휘에는 “弁当”벤또한국어, “うどん”우동한국어, “バケツ”바께쓰한국어 등이 있지만, 한국과 북한 정부는 이러한 일본어에서의 차용어를 배제하는 정책을 채택했기 때문에, 현재는 노년층을 중심으로 제한된 범위에서 속어로 취급되는 경우가 많다. 품사는 명사, 부사가 많고, 부사는 원래 일본어가 가지고 있는 뉘앙스와 미묘하게 다른 경우가 많다. 이러한 어휘는 한국어 어휘 전체에서 매우 낮은 비율에 불과하지만, 일제강점기의 잔재로 여겨졌기 때문에 문제시되었다. 몽골어는 당시 상당한 영향력이 있었다는 학설도 있지만, 현대에는 아주 적은 특수 어휘에 흔적만 남아 있다.

한국과 북한은 각각 다른 언어 정책을 채택했기 때문에, 두 지역에서는 어휘에도 차이가 나타난다(자세한 내용은 “한국어의 남북 차이” 참조). 또한, 중국의 조선족이 사용하는 중국 조선어는 중국어의 강한 영향을 받고 있다. 중국어를 한국어 음으로 읽어 받아들이는 경우도 있고, 중국어 음을 그대로 받아들이는 경우도 있다. 예를 들어, “卒業”은 한국에서는 같은 한자를 한국어 음으로 졸업한국어이라고 하지만, 중국에서는 “毕业중국어(畢業)”을 한국어 음으로 읽어 필업한국어이라고 한다. 또한, “컴퓨터”는 한국에서는 영어에 유래하는 컴퓨터한국어이지만, 중국에서는 “电脑중국어(電脳)”의 중국어 음에 유래하는 뗀노한국어이다. 중앙아시아에서도 러시아어 동사 строитьru(짓다)에서 부정사 어미 -тьru를 떼고 대신 -하다한국어를 붙여 스트레이하다한국어 등의 러시아어 유입이 이루어지고 있다.

또한, 한국어가 받아들인 영어인 콩글리시에는 원래 영어에는 없는 독자적인 영어 어휘도 존재한다.

7. 문자

한반도에서 처음 사용한 문자 체계는 한자이다. 한자 유입 이후, 한국어 표기를 위해 이두, 구결, 향찰 등이 사용되었으나, 현재는 사용되지 않는다.[8] 한글은 세종대왕이 1443년에 창제하여 1446년에 훈민정음이라는 이름으로 반포하였다.

훈민정음 창제 원리에 대한 여러 설이 있었으나, 1940년에 《세종어제훈민정음》을 발견하면서 발성 기관을 본떠 만든 사실이 밝혀졌다. 정인지는 훈민정음 반포 서문에서 "계해년 겨울에 우리 전하께서 비로소 정음 28자를 창제하시다."(癸亥冬, 我殿下創制正音二十八字.)라고 적었다.

한글 창제 이후 조선에서 소설이나 편지 등에서도 많이 사용하였다. 현재 대한민국에서는 한글이 공식 문자이며, 일부 한자어는 한자를 괄호에 넣어 병기하지만 한자 사용은 갈수록 줄어드는 추세이다. 조선민주주의인민공화국과 중국 옌볜 조선족 자치주 등에서는 한자를 거의 쓰지 않고 가급적 한글로만 한국어를 표기한다.

1930년대 초반 소련에서 한국어 로마자 표기 정책을 추진했으나, 실제 적용되지는 못했다. 다만, 현대 한국어에서는 로마자 두문자어 표기와 일부 고유 명사 표기에 로마자를 일부 제한적으로 사용하기도 한다.

8. 방언

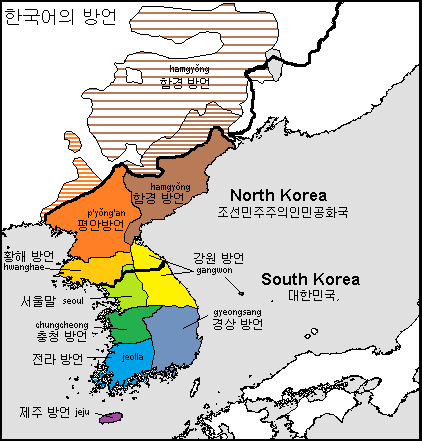

한국어의 방언은 경기 방언, 영동 방언, 서북 방언, 충청 방언, 서남 방언, 동남 방언, 동북 방언, 재미 한국어, 재중 한국어, 재일 한국어 등으로 나뉜다. 경기 방언, 황해 방언, 강원 방언(영서 방언/영동 방언), 충청 방언을 묶어 중부 방언이라고 부르기도 한다. 제주 방언을 제외한 대부분의 방언은 서로 의사소통이 가능하다.[137] 대한민국의 표준어는 서울 방언을 바탕으로 하며, 조선민주주의인민공화국의 표준어인 문화어는 분단 이전 남한 표준어를 기반으로 서북 방언 어휘를 추가하여 만들어졌다. 최근에는 미국 등 영어 사용 국가로 이민이 늘면서, 이민 2세 등 영어를 모국어로 사용하는 한국계 외국인들이 영어를 번역한 듯한 한국어(번역체)를 사용하기도 한다.[137]

한국어 방언은 표준어를 기반으로 하는 중부 방언을 포함하는 내륙 방언과 제주 방언으로 나뉜다. 내륙 방언은 다시 서북 방언(평안도 방언), 동북 방언(함경도 방언), 중부 방언(황해도, 강원도, 경기도, 충청 방언 포함), 서남 방언(전라도 방언), 동남 방언(경상도 방언)으로 나뉜다. 대한민국 표준어의 기초가 된 서울 방언은 중부 방언에 속하며, 일본에서도 비교적 잘 알려진 부산 방언과 대구 방언은 동남 방언에 속한다.

방언 간의 두드러진 차이점 중 하나는 억양이다. 서울 방언 사용자는 모음의 길이를 사용하지만, 경상 방언 사용자는 중세 한국어의 높낮이 억양을 유지한다.

- 재일조선어: 재일한국·조선인들이 가정이나 친목 모임에서 사용하는 조선어이다. 일본어의 영향을 강하게 받아 일본어 차용어가 많다. 경상도, 전라도, 제주도 등 남부 지방 출신자가 많아 서울말과 차이가 있다.

- 재미조선어: 한국계 미국인들이 한국학교 등에서 배우는 한국어이다. 영어식 한국어가 되는 경우가 많고, 영어 차용어를 많이 쓴다.

- 중국조선어: 중국에 거주하는 조선족들이 사용하는 조선어이다.

- 고려말: 고려인(구 소련, 중앙아시아에 사는 조선 민족)이 사용하는 조선어이다. 러시아어의 영향을 강하게 받았으며, 젊은 세대가 습득하지 않아 멸종 위기에 처해 있다.

8. 1. 한국어의 남북 간 차이

대한민국과 조선민주주의인민공화국은 약 80년 가까이 분단되어 언어상 특징에 차이가 나타난다. 의사소통에는 문제가 없지만, 일부 단어와 문법에서 차이를 보인다. 조선민주주의인민공화국에서는 '건데기', '지팽이'처럼 'ㅣ' 모음 역행 동화를 인정하는 경향이 크다. 또한 대한민국에서 인정하는 두음 법칙을 적용하지 않아 '녀자', '념원', '로동'과 같은 단어를 사용한다.[46]대한민국에서는 상황에 따라 다양한 문체와 구어체를 활용하지만, 조선민주주의인민공화국에서는 어감이 강한 표현을 많이 사용한다. 또한, 조선민주주의인민공화국에서는 '찔리우다'와 같이 보조 용언을 겹쳐 쓰는 경우가 많고, 접미사 '들'을 많이 쓰는 경향이 있다.

어휘 면에서는 특히 차이가 큰데, 대한민국은 외래어를 적극적으로 수용하는 반면, 조선민주주의인민공화국에서는 말다듬기를 통해 고유어를 많이 사용한다.

남북한에서 사용되는 언어는 발음, 철자, 문법, 어휘에서 차이를 보인다. 북한에서는 연음에 의한 의 구개음화가 선택적이며, 모음 사이에서는 가 로 발음될 수 있다.

같은 철자로 쓰여도 발음이 다른 경우가 있다.

- 북한에서는 한자 "的한국어"이 ㄴ한국어, ㅁ한국어, ㅇ한국어으로 끝나는 한자어에 붙을 때에도 비슷한 발음이 사용된다.

- 남한에서는 이 규칙이 한자 한 글자로 된 한자어에만 적용된다.

북한과 남한에서 어떤 단어들의 철자가 다르지만 발음은 같다.

북한과 남한의 표준어는 발음과 어휘 모두 서울 방언을 기반으로 하지만, 북한에서는 김두봉과 같은 학자들의 정제된 언어에 대한 이론과 정치적 필요성을 반영하여 단어가 수정되었다. 정치적 사상으로 설명하기 어려운 차이점들도 있는데, 예를 들어 북한에서 '라지오'()라는 단어를 사용하는 것을 들 수 있다.

일반적으로 지명을 표기할 때, 북한은 남한보다 원어 발음을 더 많이 사용하는 경향이 있다. 남한은 영어 발음을 자주 사용한다.

일부 문법 구조도 다릅니다.

북한과 남한의 어휘는 일부 다릅니다.

9. 외국어로서의 한국어

대한민국의 경제 성장과 한류 등의 문화적 영향으로 미국, 일본, 중국 등지에서 한국어를 배우려는 사람들이 늘고 있다.[138] 과거에는 유럽, 미주 및 일본을 중심으로 한국어 학습용 교재를 발간했으나, 최근에는 학습 동기가 다양해지고 국내 외국인 수가 증가함에 따라 중국어, 타이어, 인도네시아어, 베트남어 등 다양한 언어로 된 교재가 나오고 있다.

미국 정부회계감사원의 '미국 국무부 외국어 직무수행 평가서'에 따르면 한국어는 일본어, 중국어, 아랍어와 함께 미국인이 가장 배우기 힘든 언어(superhard language)로 분류되는데, 이는 인도유럽어족인 영어와 한국어 어원이 아예 다르기 때문이다.[138] 미국 국방언어연구소는 한국어를 일본어, 중국어(만다린과 광둥어), 아랍어와 함께 4등급으로 분류, 영어를 사용하는 학생이 "일상적인 사회적 요구와 제한적인 직무 요건을 충족하는 데 충분한 능력"을 갖추고 "과거, 현재, 미래 시제의 구체적인 주제를 다룰 수 있는" 제한적인 실무 수준의 능력에 도달하는 데 64주의 교육 기간이 필요하다고 본다.[54][55]

고려인 강제 이주로 러시아, 우즈베키스탄 등 구소련 일부 지역에서도 한국어를 사용하며, 조선족이 조선말을 사용하면서 둥베이 지역에서도 사용한다.

국어기본법 제9조 제2항에 따라 설립된 세종학당(재단)[51]은 한국어와 한국 문화 보급 사업을 정부 차원에서 총괄하는 공공기관으로, 유럽 59개, 아프리카 15개, 아시아 146개, 아메리카 34개, 오세아니아 4개소의 세종학당을 지원한다.[52]

탑픽(TOPIK) 한국어 교육원은 대한민국 서울의 여러 한국 대학교와 제휴한 평생 교육 기관으로, 한국어와 한국 문화를 홍보하고 국제적으로 현지 한국어 교육을 지원하며 문화 교류를 촉진한다. 세종학당과 달리 전 세계 대학 내에서 운영되며 교육 자료를 제공하고, 여러 국가의 한국 대사관과 한국문화원이 탑픽(TOPIK) 시험을 관리한다.[53]

9. 1. 한국어 검정시험

대한민국에는 현재 한국어 능력을 검정하는 시험이 몇 가지 있다. 한국어능력시험(TOPIK), 국어능력인증시험(TOKL), KBS 한국어능력시험 등이 있다.세계한국말인증시험(KLPT)은 한글학회가 주최하며, 4월과 10월에 시행한다. 2006년까지 연 4회 시행했으나, 2007년부터 연 2회로 단축했다. 500점 만점 점수제로 토익과 같은 형태다.[141]

한국어 레벨테스트(KLT)는 1000점 만점이며 시험 시간은 90분이다. 한국, 일본 외에 중국과 미국에서도 응시 가능했으나, 2004년부터 시작하여 2009년 1월부터 시행하지 않고 있다.

세종학당(재단)[51]은 한국어와 한국 문화 보급 사업을 정부 차원에서 총괄하는 공공기관으로, 해외에 설립된 세종학당을 지원하는 역할을 한다. 세종학당은 유럽에 59개, 아프리카에 15개, 아시아에 146개, 아메리카에 34개, 오세아니아에 4개가 있다.[52]

탑픽(TOPIK) 한국어 교육원은 전 세계의 대학 및 대학교 내에서 운영되며 교육 자료를 제공한다. 전 세계 여러 국가에서 한국 대사관과 한국문화원이 탑픽(TOPIK) 시험을 관리한다.[53]

한국어를 외국어로서 평가하는 데 널리 사용되는 두 가지 시험은 세계한국말인증시험(KLPT)과 한국어능력시험(TOPIK)이다. KLPT는 비원어민의 한국어 능력을 평가하기 위한 시험으로 1997년에 시작되었으며, 2005년 시험에는 1만 7천 명이 응시하였다.[60] TOPIK은 1997년에 처음 시행되었으며, 2,274명이 응시하였다. 그 이후 TOPIK 응시자 수는 100만 명을 넘어섰으며, 2012년에는 15만 명 이상이 시험을 치렀다.[61] TOPIK은 한국 내 45개 지역과 한국 외 72개국에서 시행되며, 상당 부분이 일본과 북미에서 시행되는데, 이는 TOPIK의 주요 대상이 여전히 한국계 외국인임을 시사한다.[62]

9. 1. 1. 대한민국

대한민국에는 한국어 능력을 검정하는 시험이 몇 가지 있다. 한국어능력시험(TOPIK), 국어능력인증시험(TOKL), KBS 한국어능력시험 등이 있다.- 한국어능력시험(TOPIK)

- : 국립국제교육원이 주최하고 교육과학기술부가 인정하는 자격시험으로 매년 4월과 9월에 시행한다. 외국인이 대한민국 대학교, 대학원에 유학할 때 이 시험 성적 증명서 제출을 요구받는다. 2023년부터 말하기 평가를 신설하여 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 시험을 진행한다.[140]

- 세계한국말인증시험(KLPT)[141]

- : 한글학회가 주최하는 자격시험으로 4월, 10월에 시행한다. 500점 만점 점수제로 토익과 같은 형태다.

- 한국어 레벨테스트(KLT)

- : 2009년 1월부터 시행하지 않고 있다.

세종학당(재단)[51]은 한국어와 한국 문화 보급 사업을 정부 차원에서 총괄하는 공공기관이다.

탑픽(TOPIK) 한국어 교육원은 대한민국 서울에 있는 여러 한국 대학교와 제휴한 평생 교육 기관으로, 한국어와 한국 문화를 홍보하고, 국제적으로 현지 한국어 교육을 지원하며, 문화 교류를 촉진하는 것을 목표로 한다.[53]

한국어를 외국어로서 평가하는 데 널리 사용되는 두 가지 시험은 세계한국말인증시험(KLPT)과 한국어능력시험(TOPIK)이다. 1997년에 처음 시행된 TOPIK은 2012년에 15만 명 이상이 시험을 치렀다.[61]

9. 1. 2. 일본에서 한국어 시험

일본에서 잘 알려진 한국어 시험으로는 한글능력검정시험과 한국어능력시험(TOPIK)이 있다. 한글능력검정시험을 제외한 나머지 시험은 대한민국 표준어 시험이기 때문에 표준어가 기준이며, 이와 다른 문화어 맞춤법이나 어법은 오답으로 처리한다. 이외 일본 대학 입시 센터 시험은 2002년부터 한국어를 포함한다.- 한글능력검정시험

- : 일본 특정 비영리법인 한글능력검정협회가 주최하는 자격시험으로 6월경(연 2회)에 실시한다. 일본인 한국어 학습자가 가장 잘 아는 시험이다. 5급이 가장 낮은 급수이고 4급<3급<준2급<2급<1급 순으로 급수가 올라간다. 일본 국내에서만 인정하며 등급이 영어검정시험과 거의 같으므로 영어검정시험과 비교 대조하기도 한다. 2006년부터 "준 1급"을 없앴다. 1, 2급은 문제 지문을 포함하여 모든 글을 한국어로 표기한다. 또한, 이 시험은 답을 적을 때 대한민국이나 조선민주주의인민공화국 어느 한쪽으로 일관성이 있으면 정답으로 간주한다. 근래 한류 영향으로 초급 수험자는 상당히 증가했으나 반대로 1, 2급 등 고급 레벨에는 수험자 수가 매우 적다. 2004년 전후에 상급 시험 문제는 난도가 계속 상승하는 반면, 3급 이하 급수는 합격률이 90%로 문제가 쉬운 현상이 일어났다. 그러나 2006년 다시 출제 기준과 난이도를 조정하여, 낮은 급수도 난도가 대폭 상승해 현재에 이른다. 이러한 난이도 유동에 따라 자격 시험 신뢰도가 떨어진다는 지적도 있다.

10. 인터넷에서의 한국어

2004년에 한국어 문서는 전 세계 웹에서 4.1%를 차지하여 영어(35.8%), 중국어(14.1%), 일본어(9.6%), 스페인어(9%), 독일어(7%)에 이어 전 세계 6위를 기록했다.[142] 웹상에서의 한국어 사용 인구는 전 세계 75억여 명의 인구[143] 중 약 1%[144]에 해당한다.

11. 한국어 사용 국가

한국어는 대한민국과 조선민주주의인민공화국의 공용어이다. 또한 한국어는 중국어와 함께 중국의 옌볜 조선족 자치주의 두 가지 공용어 중 하나이다. 그 외에도 미국, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 일본, 러시아, 튀르키예, 아제르바이잔 등에서 재외동포, 주요 외국어, 제2외국어 과목 등으로 사용된다.

12. 사용 빈도가 높은 낱말

국립국어원은 사용 빈도가 높은 한국어 기초 어휘 관련 자료들을 지속적으로 연구 및 제공한다. 2004년 12월에 한국어 낱말 단어를 수록한 "한국어 학습용 어휘" 6,000 낱말을 발표하였으며, 이후 한국어기초사전을 통해 이러한 자료를 세계인들이 사용할 수 있도록 어휘 데이터베이스를 제공한다. 이러한 한국어 어휘에 대한 사용 빈도 자료는 한국어능력시험(TOPIK), 외국인을 위한 한국어 학습 및 교육 등에 중요한 근거 자료로 그 활용도가 높다.[145][146][147]

참조

[1]

서적

Lehrbuch der Modernen Koreanischen Sprache

https://archive.org/[...]

Buske

2023-04-27

[2]

웹사이트

국가상징

https://naenara.com.[...]

Naenara

2024-08-19

[3]

서적

A typology of questions in Northeast Asia and beyond: An ecological perspective

https://books.google[...]

Language Science Press

2020-12-13

[4]

학술지

MIXED SCRIPT AND LITERACY IN KOREA

https://www.jbe-plat[...]

2024-12-14

[5]

학술지

Reconstructing the Language Map of Prehistorical Northeast Asia

2010

[6]

학술지

From Koguryo to Tamna: Slowly riding to the South with speakers of Proto-Korean

[7]

학술지

Northeast Asian Linguistic Ecology and the Advent of Rice Agriculture in Korea and Japan

2011-12-01

[8]

서적

Asia's Orthographic Dilemma

https://books.google[...]

University of Hawaii Press

[9]

서적

Concise History of the Language Sciences: From the Sumerians to the Cognitivists

https://books.google[...]

Elsevier

2014-06-28

[10]

서적

The Korean Alphabet: Its History and Structure

https://books.google[...]

University of Hawaii Press

1997

[11]

웹사이트

http://www.korean.go[...]

국립국어원

2017-12-04

[12]

웹사이트

Korean Literature in Translation – Chapter Four: It All Changes! The Creation of Hangul

http://www.ktlit.com[...]

KTLit

2016-04-20

[13]

서적

One into Many: Translation and the Dissemination of Classical Chinese Literature

https://books.google[...]

Rodopi

2003

[14]

잡지

Korea Newsreview

https://books.google[...]

Korea Herald, Incorporated

2016-12-26

[15]

서적

Korea and East Asia: The Story of a Phoenix

https://books.google[...]

Greenwood Publishing Group

[16]

웹사이트

Archive of Joseon's Hangul letters – A letter sent from Song Gyuryeom to slave Guityuk (1692)

http://archive.aks.a[...]

2018-09-09

[17]

웹사이트

Korean History

http://korea.assembl[...]

Korea.assembly.go.kr

2016-04-26

[18]

웹사이트

Google Ngram Viewer

https://books.google[...]

[19]

뉴스

http://news.khan.co.[...]

2017-08-30

[20]

뉴스

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2018-07-02

[21]

학술지

Koreanic loanwords in Khitan and their importance in the decipherment of the latter

http://real.mtak.hu/[...]

2019-09-20

[22]

harvp

[23]

harvp

[24]

서적

Altaiskaya problema i proishozhdeniye yaponskogo yazika

http://starling.rine[...]

Nauka

2012-11-22

[25]

harvp

[26]

학술지

Archaeolinguistic Evidence for the Farming/Language Dispersal of Koreanic

2020

[27]

서적

Using Korean: A Guide to Contemporary Usage

Cambridge University Press

2008

[28]

학술지

Cross Adoption of language between different genders: The case of the Korean kinship terms hyeng and enni

Berkeley Women and Language Group

[29]

학술지

Women's Status in South Korea: Tradition and Change

1990-12

[30]

학술지

Analysis of Gender Pronoun Errors in Korean Speakers' English Speech

http://journal.kate.[...]

2023-12-21

[31]

harvp

[32]

뉴스

https://www.rfa.org/[...]

2023-04-27

[33]

웹사이트

http://www.ryongnams[...]

2023-04-27

[34]

뉴스

http://www.hani.co.k[...]

Hangul Hakhoe

2009-09-11

[35]

학술지

The use of Hanja (Chinese characters) in Korean toponyms: Practices and issues

2016

[36]

웹사이트

http://www.royalpala[...]

2016-04-26

[37]

웹사이트

https://www.gyeorema[...]

2023-04-28

[38]

서적

The handbook of Korean linguistics

Wiley-Blackwell

2015

[39]

서적

Handbook of the Changing World Language Map

Springer International Publishing

2023-09-26

[40]

간행물

Osaka Ikuno-ku jiyeok jaeil-Jeju-in-ui Jeju bang'eon sayong siltae-e gwanhan yeon'gu

https://www.dbpia.co[...]

2023-09-25

[41]

간행물

Tonogenesis in early Contemporary Seoul Korean: A longitudinal case study

2013-09

[42]

간행물

Tonogenesis in contemporary Korean with special reference to the onset-tone interaction and the loss of a consonant opposition

2013

[43]

PhD

Development of pitch contrast and Seoul Korean intonation

https://repository.u[...]

University of Pennsylvania

2017

[44]

간행물

An apparent-time study of an ongoing sound change in Seoul Korean: A prosodic account

2020-10-22

[45]

뉴스

http://www.kookje.co[...]

2021-04-02

[46]

서적

『朝鮮語を学ぼう』

Sanshūsha

[47]

서적

https://books.google[...]

[48]

웹사이트

https://www.korean.g[...]

National Institute of Korean Language

2023-06-24

[49]

뉴스

Koreas: Divided by a common language

https://www.nytimes.[...]

2012-08-16

[50]

뉴스

Beliefs that bind

http://koreajoongang[...]

2012-08-16

[51]

웹사이트

https://www.sejongha[...]

2021-01-19

[52]

웹사이트

KSIF

https://www.ksif.or.[...]

[53]

웹사이트

TOPIK

https://iseodang.com[...]

iSeodang Korean Language Center

2020-09-15

[54]

간행물

The Origins of the Transformation of the Defense Language Program

http://www.dliflc.ed[...]

2008-01-09

[55]

웹사이트

DLI's language guidelines

https://www.ausa.org[...]

2021-04-20

[56]

웹사이트

Languages

https://2009-2017.st[...]

United States Department of State

2016-05-27

[57]

간행물

Issues of Validity of SAT Subject Test Korea with Listening

http://www.dliflc.ed[...]

[58]

뉴스

Global popularity of Korean language surges

http://view.koreaher[...]

2012-08-16

[59]

뉴스

K-pop drives boom in Korean language lessons

https://www.bbc.com/[...]

2018-07-12

[60]

뉴스

Korea Marks 558th Hangul Day

http://english.chosu[...]

2008-01-09

[61]

뉴스

Korean language test-takers pass 1 mil.

https://koreatimes.c[...]

2013-01-20

[62]

웹사이트

http://www.topik.go.[...]

2017-10-24

[63]

웹사이트

Universal Declaration of Human Rights – Korean (Hankuko)

https://www.ohchr.or[...]

[64]

웹사이트

Universal Declaration of Human Rights

https://www.un.org/e[...]

United Nations

2022-01-07

[65]

서적

Korean Made Simple: A beginner's guide to learning the Korean language

CreateSpace Independent Publishing Platform

2014

[66]

웹사이트

朝鮮民主主義人民共和国における漢字教育 ―1990年代を中心に―

http://www.gsid.nago[...]

[67]

서적

韓国語音韻史の探求

三省堂

[68]

뉴스

北朝鮮の人口が2500万人突破 高齢化進む

https://jp.yna.co.kr[...]

2016-09-18

[69]

서적

ちょうせんご|朝鮮語

平凡社

2014-03-19

[70]

간행물

北朝鮮における言語政策 ―「第1次・第2次金日成教示」の分析―

https://agu.repo.nii[...]

愛知学院大学語学研究所

2012-01-30

[71]

백과사전

朝鮮語

三省堂

[72]

서적

A History of the Korean language

Cambridge University Press

2011

[73]

서적

ハングルの誕生

平凡社新書

[74]

백과사전

朝鮮語

三省堂

[75]

서적

国際音声記号ガイドブック

大修館書店

[76]

서적

小学館 韓日辞典

小学館

[77]

웹사이트

総論

https://www.tufs.ac.[...]

2024-05-09

[78]

웹사이트

アジア地域言語紹介・コリア語

http://www.daito.ac.[...]

2021-05-07

[79]

웹사이트

東大ではこれだけの外国語を学べます—特集 東大生、語学を楽しむ。(1) キミの東大 高校生・受験生が東京大学をもっと知るためのサイト

https://kimino.ct.u-[...]

2021-05-07

[80]

저널

日本における「朝鮮語」の名称

https://doi.org/10.1[...]

甲南大学国際言語文化センター

[81]

웹사이트

ごあいさつ・協会概要

https://hangul.or.jp[...]

2021-05-07

[82]

웹사이트

大韓民国基礎データ

https://www.mofa.go.[...]

2021-05-03

[83]

웹사이트

国家概况 — 中华人民共和国外交部

https://www.fmprc.go[...]

2021-05-03

[84]

웹사이트

北朝鮮基礎データ

https://www.mofa.go.[...]

2021-05-03

[85]

웹사이트

国家概况 — 中华人民共和国外交部

https://www.fmprc.go[...]

2021-05-03

[86]

웹사이트

【遊中亞】流放中亞的朝鮮族 不諳韓語最愛泡菜

https://hk.lifestyle[...]

2019-07-03

[87]

웹사이트

韓語交流協會

https://www.io.gov.m[...]

2019-07-03

[88]

웹사이트

韓國人也不知道的韓語知識:掛電話時為何要說「您請回去」?

https://www.thenewsl[...]

2018-10-11

[89]

서적

Korean

[90]

서적

綜合教育教科書 : 各科教授法・教育制度・学校管理法. 乙

帝国地方行政学会

[91]

문서

독일어 표기법

[92]

문서

조선총독부 발행 조선어 교과서

[93]

서적

朝鮮語学史

https://dl.ndl.go.jp[...]

大阪屋号書店

[94]

문서

한국어 발음 예외

2020-05

[95]

웹인용

Korean language

http://www.ethnologu[...]

2024

[96]

서적

The Korean language: structure, use and context

https://books.google[...]

Routledge

[97]

서적

A Glossary of Historical Linguistics

University of Utah Press

[98]

서적

The Register of the World's Languages and Speech Communities

Linguasphere Press

[99]

서적

International Encyclopedia of Linguistics

[100]

서적

The Turkic Languages

Routledge

[101]

서적

The Mongolic Languages

Routledge

[102]

서적

Human migrations in continental East Asia and Taiwan: genetic, linguistic and archaeological evidence

Taylor & Francis

[103]

저널

Korean as a Paleosiberian Language (English version of 원시시베리아 언어로서 한국어)

https://www.academia[...]

[104]

문서

북한의 한글 명칭

[105]

저널

Koreanic loanwords in Khitan and their importance in the decipherment of the latter

http://real.mtak.hu/[...]

2017-06

[106]

harvp

[107]

harvp

[108]

서적

Altaiskaya problema i proishozhdeniye yaponskogo yazika

http://starling.rine[...]

Nauka

2012-11-22

[109]

논문

From Koguryo to T'amna

[110]

서적

A typology of questions in Northeast Asia and beyond: An ecological perspective

https://books.google[...]

Language Science Press

2018-08-29

[111]

서적

Old Chinese and Old Sino-Korean

[112]

서적

Remarks on the Korean language

역락

[113]

웹사이트

알타이어족(─語族)

http://encykorea.aks[...]

[114]

서적

[115]

뉴스

한국어연구의 태두 「람스테트」 박사-김방한<서울대 문리대교수>

https://news.joins.c[...]

중앙일보

2019-09-23

[116]

논문

[117]

서적

고등학교 국어(하)

두산동아

2002

[118]

서적

고등학교 국사

(주)교학사

2006-03-02

[119]

서적

國語史槪說

塔出版社

[120]

뉴스

Is the Korean language really an orphan?

http://www.koreahera[...]

The Korean Herald

2019-09-22

[121]

저널

Telling general linguists about Altaic

https://www.cambridg[...]

1999-03

[122]

논문

Korean

[123]

서적

A Glossary of Historical Linguistics

Edinburgh University Press

[124]

문서

Other isolated languages of Asia

[125]

저널

THE ALTAIC LANGUAGES

https://www.jstor.or[...]

1946

[126]

웹사이트

https://kotobank.jp/[...]

[127]

뉴스

박경리 선생 유고 ‘일본산고(日本散考)’<1>憎惡의 根源

http://www.donga.com[...]

동아일보

2019-09-22

[128]

서적

고구려어: 일본을 대륙과 연결시켜 주는 언어

고구려연구재단

[129]

harvnb

[130]

문서

전설 모음 기호 {{IPA|a}}는 전통적으로 한국어 중설 모음을 나타내는 데 쓴다. 일반적으로 {{IPA|[ɐ]}}와 비슷한 소리를 낸다.

[131]

문서

서울 방언 /ㅓ/는 완전한 비원순 모음이 아니라 원순과 비원순의 중간적인 발음이다. 또한 [[문화어]]에서 이 모음을 {{IPA|[ɔ]}}로 소리 낸다.

[132]

문서

한국에서는 거의 모든 지역에서 노년층을 제외하고 /ㅐ/와 /ㅔ/의 구별을 상실하며 거의 같은 소리로 발음한다. 그 음성은 {{IPA|[ɛ]}} 와 {{IPA|[e]}}의 중간 소리다. 또 서울 방언과 평양 방언 모두 단모음 음소로서 /ㅚ/, /ㅟ/가 존재하지 않는다. 이들 방언에서 /ㅚ/는 보통 {{IPA|[we]}}(평양 방언에서는 {{IPA|[wɛ]}})로 나타나며 /ㅟ/는 {{IPA|[wi]}}로 나타난다. 따라서 단모음의 종류가 가장 적은 서울 방언 화자의 경우 단모음은 일곱 가지(/ㅏ, ㅓ, ㅗ, ㅜ, ㅡ, ㅣ, ㅔ/)밖에 없다.

[133]

저널

제약서열과 사용빈도

https://www.kci.go.k[...]

한국현대언어학회

2016-07-17

[134]

뉴스

미수다 “한국어 존댓말 그것이 궁금하다

http://www.newsen.co[...]

2018-10-06

[135]

뉴스

[포럼]미묘한 호칭 갈등

http://news.khan.co.[...]

2018-10-06

[136]

뉴스

"우리말 70%가 한자말? 일제가 왜곡

http://hani.co.kr/ar[...]

2018-10-06

[137]

웹사이트

한국 방언 자료집

http://yoksa.aks.ac.[...]

[138]

뉴스

미국인들 배우기 가장 어려운 언어는 한국·중국·일본·아랍어

http://news.joins.co[...]

중앙일보

2017-12-06

[139]

뉴스

More foreigners study Korean academically

http://www.koreahera[...]

The Korean Herald

2010-08-05

[140]

뉴스

한국어능력시험도 말하기 평가 만든다…2023년 본격 도입

https://www.yna.co.k[...]

연합뉴스

2019-09-22

[141]

웹사이트

세계한국말인증시험 웹사이트

http://www.klpt.org

[142]

뉴스

한글 홈피 점유 4.1% 중국·일본어 이어 6위

http://www.dt.co.kr/[...]

디지털타임스

2005-06-16

[143]

웹인용

World Population Prospects: The 2008 Revision

https://web.archive.[...]

국제 연합

[144]

웹인용

Ethnologue - Korean

http://www.ethnologu[...]

국제 SIL (Summer Institute of Linguistics)

[145]

간행물

2018년 국어기초어휘선정및어휘등급화연구

https://www.korean.g[...]

국립국어원

[146]

간행물

한국어 학습용 어휘 6,000 낱말

국립국어원

2004-12

[147]

뉴스

동사만으로도 말 되는 한국어

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2008-01-06

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com