칸토어-베른슈타인 정리

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

칸토어-베른슈타인 정리는 두 집합 X와 Y 사이에 단사 함수 f: X → Y와 g: Y → X가 존재하면, 전단사 함수 h: X → Y가 존재한다는 정리이다. 이 정리는 선택 공리 없이 증명할 수 있으며, 기수의 관점에서 |X| ≤ |Y|이고 |Y| ≤ |X|이면 |X| = |Y|임을 의미한다. 칸토어-베른슈타인 정리는 여러 수학자에 의해 증명되었으며, 율리우스 쾨니히, 펠릭스 베른슈타인, 리하르트 데데킨트 등의 이름을 따서 불린다. 이 정리는 집합론에서 중요한 역할을 하며, [0, 1]에서 [0, 1)으로, 또는 [0, 2)에서 [0, 1)²으로의 전단사 함수를 구성하는 데 사용될 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기수 - 초한수

초한수는 게오르크 칸토어가 도입한 무한 개념을 확장한 수로, 집합의 크기를 나타내는 기수와 정렬된 집합 내의 위치를 나타내는 서수로 나뉘며, 무한에도 여러 종류가 있음을 밝혀 현대 수학의 기초를 다졌다. - 기수 - 칸토어의 정리

칸토어의 정리는 집합 X의 멱집합의 크기가 X의 크기보다 항상 크다는 것을 나타내며, 임의의 기수 κ에 대해 2κ > κ가 성립한다는 내용으로, 칸토어의 대각선 논법으로 증명되고 집합론의 역설과 관련되어 전체 집합의 존재를 가정할 때 칸토어의 역설을 유발한다. - 수학기초론 정리 - 괴델의 불완전성 정리

괴델의 불완전성 정리는 산술을 표현할 수 있는 무모순적 공리계는 그 안에서 증명하거나 반증할 수 없는 명제가 존재하며, 특히 체계 스스로의 무모순성을 증명할 수 없다는 수학적 논리 분야의 핵심 정리이다. - 수학기초론 정리 - 칸토어의 정리

칸토어의 정리는 집합 X의 멱집합의 크기가 X의 크기보다 항상 크다는 것을 나타내며, 임의의 기수 κ에 대해 2κ > κ가 성립한다는 내용으로, 칸토어의 대각선 논법으로 증명되고 집합론의 역설과 관련되어 전체 집합의 존재를 가정할 때 칸토어의 역설을 유발한다.

2. 정의

'''칸토어-베른슈타인 정리'''는 두 집합의 크기를 비교하는 기본적인 정리로, 내용은 다음과 같다.[29]

이 정리는 선택 공리 없이 증명할 수 있다는 특징이 있다.

기수는 집합의 크기를 나타내는 개념으로, 같은 수의 원소를 가진 집합들을 하나의 동치류로 묶어 생각할 수 있다. 구체적으로, 두 집합 와 사이에 전단사 함수가 존재하면 두 집합의 크기가 같다고 정의하고 로 표기한다. 여기서 는 집합 의 크기를 나타내는 기수이다. 만약 단사 함수 가 존재한다면, 의 크기가 의 크기보다 작거나 같다고 정의하고 로 표기한다. 이 기수의 순서 관계 는 어떤 집합을 선택하든 상관없이 잘 정의된다. 이 순서는 자기 자신에 대해 항상 성립하는 반사 관계이며(항등 함수는 단사 함수이므로 ), 이고 이면 가 성립하는 추이적 관계이다(단사 함수의 합성은 단사 함수).

칸토어-베른슈타인 정리는 기수의 관점에서 다음과 같이 표현할 수 있다.

- 만약 이며 라면, 이다.

이는 기수의 순서 관계 가 이고 이면 가 성립하는 반대칭 관계임을 보여준다. 따라서 기수의 순서 관계는 부분 순서이다.

정렬 집합들 사이에서는 항상 크기를 비교할 수 있다. 만약 선택 공리를 가정한다면, 모든 집합은 어떤 정렬 집합과 크기가 같아지므로, 임의의 두 집합의 크기는 항상 비교 가능하게 된다. 즉, 선택 공리를 가정하면 기수의 순서는 전순서가 된다.

3. 증명

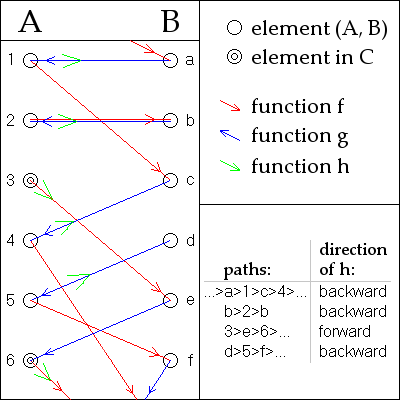

칸토어-베른슈타인 정리를 증명하는 방법은 여러 가지가 있다.[1] 대부분의 증명은 집합 와 사이에 주어진 두 단사 함수 와 를 이용하여, 에서 로 가는 전단사 함수 를 직접 구성하는 방식으로 이루어진다.

대표적인 방법 중 하나는 율리우스 쾨니히가 제시한 증명으로[1], 각 원소에서 시작하여 와 및 그 부분 함수인 역함수 , 를 번갈아 적용하여 만들어지는 원소들의 열(sequence)을 분석하는 방식이다.

: ''''

이러한 열들은 각 원소가 속한 열의 시작점이나 형태(예: 에서 멈춤, 에서 멈춤, 양방향 무한, 순환)에 따라 분류될 수 있다. 각 분류에 따라 함수 를 또는 를 이용하여 정의함으로써 전체적으로 전단사 함수를 구성한다.

다른 접근 방식으로는 집합 의 부분집합들을 귀납적으로 구성하여 전단사 함수 를 정의하는 방법이 있다. 예를 들어, 를 특정 기준(예: 의 치역에 속하지 않는 원소에서 시작하여 와 를 반복 적용하여 도달할 수 있는 원소들의 집합 )에 따라 두 부분집합 와 로 나누고, 다음과 같이 를 정의하는 방식이다.

:

이 함수 가 전단사 함수임을 보인다.

이 외에도 타르스키 고정점 정리를 이용하는 등 다양한 증명 방법이 존재한다. 각 증명의 구체적인 과정은 하위 섹션에서 자세히 다룬다.

3. 1. 표준적인 증명

칸토어-베른슈타인 정리의 표준적인 증명은 두 집합 사이에 각각 단사 함수가 존재하면 전단사 함수도 존재함을 보이는 방식으로, 주로 두 가지 접근법이 사용된다. 두 방법 모두 귀납적인 집합 구성을 통해 원하는 전단사 함수를 직접 만들어낸다.=== 집합열을 이용한 증명 ===

두 집합 와 사이에 두 단사 함수 와 가 주어졌다고 하자. 다음과 같이 의 부분 집합들의 열을 정의한다.[29]

:

:

:

:

여기서 은 의 에 대한 상이고, , , 도 마찬가지로 에 대한 상이다. 함수 와 가 단사이므로, 이들의 합성은 역시 단사 함수이다.

이렇게 정의된 집합들은 다음 포함 관계를 만족한다.

:

이는 수학적 귀납법으로 증명할 수 있다.

- 기저 단계 (n=0): 는 정의상 성립한다. 이므로 이다. 따라서 이다.

- 귀납 단계: 어떤 에 대해 이 성립한다고 가정하자. 함수 는 단사이므로 집합의 포함 관계를 보존한다. 따라서 이 성립한다. 정의에 의해 이는 와 같다.

따라서 모든 자연수 에 대해 이 성립한다.

이제 함수 를 다음과 같이 정의하자.

:

여기서 는 단사 함수이므로, 치역 로 공역을 제한하면 역함수 를 정의할 수 있다. 인 경우는 가 모든 에 대해 이거나 (), 어떤 에 대해 인 경우이다. 두 경우 모두 이므로 는 잘 정의된다.

이제 가 전단사 함수임을 보이자.

- 는 단사 함수이다: 와 는 모두 단사 함수이므로, 는 각 정의 구간( 와 그 여집합)에서 단사적이다. 서로 다른 구간에 속하는 와 를 생각해보자. 인 가 존재한다. 이고 이다. 만약 라면 이고, 양변에 를 적용하면 가 된다. 이므로 이다. 이고 이므로, 이다. 이는 라는 가정에 모순이다. 따라서 이고, 는 전체 정의역에서 단사 함수이다.

- 는 전사 함수이다: 임의의 를 생각하자. 이다.

- 만약 어떤 에 대해 이라면, 이므로 반드시 이다. 이다. 는 단사이므로, 이다. 즉, 를 만족하는 가 존재한다. 이 는 에 속하므로, 이다.

- 만약 모든 에 대해 이라면, 의 정의에 따라 에 대해 가 성립한다.

따라서 모든 에 대해 인 가 존재하므로, 는 전사 함수이다.

결론적으로 는 단사 함수이고 전사 함수이므로 전단사 함수이다.

=== 귀납적 집합 구성을 이용한 증명 ===

집합 와 사이에 단사 함수 와 가 주어졌다고 가정하자.

다음과 같이 집합족 () 를 귀납적으로 정의한다.

: (즉, 의 치역에 속하지 않는 의 원소들의 집합)

: (즉, 의 원소를 로 보내고 다시 로 보낸 집합)

이제 이 집합들의 합집합을 라고 하자.

:

이제 함수 를 다음과 같이 정의한다.

:

여기서 이면 이므로 이다. 는 단사이므로 는 의 원소로서 유일하게 정의된다. 이제 이 함수 가 전단사 함수임을 보이자.

- 는 단사 함수이다:

- 만약 이고 이면, 이다. 는 단사이므로 이다.

- 만약 이고 이면, 이다. 양변에 를 적용하면 이다 (도 단사).

- 만약 이고 인데 라고 가정하자. 그러면 이다. 양변에 를 적용하면 이다. 이므로, 어떤 에 대해 이다. 그러면 이다. 그런데 이므로 가 된다. 이는 라는 가정에 모순이다. 따라서 와 에 대해 이다.

위 세 경우를 종합하면, 는 단사 함수이다.

- 는 전사 함수이다: 임의의 를 생각하자. 우리는 인 를 찾아야 한다.

를 고려하자.

- 만약 라면, 의 정의에 따라 는 정의되지 않는다 (정의역은 ). 대신 이므로 어떤 에 대해 이다.

- 만약 이면 인데, 이는 가 의 치역에 속한다는 사실에 모순이다. 따라서 이어야 한다.

- 이면 이다. 는 단사이므로, 이다. 즉, 를 만족하는 이 존재한다. 이므로 이다. 따라서 이다.

- 만약 (즉, ) 라면, 의 정의에 따라 로 두면 이므로 이다.

따라서 모든 에 대해 인 가 존재하므로, 는 전사 함수이다.

결론적으로 는 단사 함수이고 전사 함수이므로 전단사 함수이다. 이 증명은 다음과 같이 요약될 수 있다: 는 와 로 분할되고, 는 와 로 분할된다. 함수 는 에서 로 가는 전단사 함수 와, 에서 로 가는 전단사 함수 를 조합한 것이다. 실제로 이고, 이며,

:

이므로 는 공집합이다. 이므로,

:

따라서 이다. 즉, 는 를 로 보내는 전단사 함수 와 같다.

3. 2. 쾨니히의 증명

다음 증명은 율리우스 쾨니히에 의한 것이다.[1]

일반성을 잃지 않으면서, 두 집합 ''A''와 ''B''가 상호소 집합이라고 가정한다. (만약 상호소가 아니라면, 크기가 같은 두 서로소 집합 와 로 대체할 수 있다.) 단사 함수 와 가 주어졌다고 하자. 이 함수들의 부분적인 역함수 와 를 정의한다. 이때 와 는 부분 함수이다. 즉, 정의역에 포함되지 않는 원소에 대해서는 함수값이 정의되지 않을 수 있다.

임의의 원소 또는 에 대해, 함수 와 , 그리고 그 역함수 와 를 반복적으로 적용하여 원소들의 열(sequence)을 만들 수 있다. 예를 들어, 에서 시작하는 열은 다음과 같다.

:

이 열은 의 원소와 의 원소가 번갈아 나타난다. 오른쪽으로는 함수 와 를 계속 적용하여 무한히 이어질 수 있다. 왼쪽으로는 역함수 나 를 적용하는데, 만약 어떤 원소에서 역함수가 정의되지 않으면(즉, 그 원소가 각각 나 에 속하지 않으면) 열은 그 지점에서 멈춘다.

함수 와 는 단사 함수이므로, 의 각 원소는 정확히 하나의 열에 속한다. 만약 두 열이 하나의 원소라도 공유한다면, 그 열은 완전히 동일해야 한다. 따라서 이러한 열들은 전체를 서로 겹치지 않는 부분집합들로 나누는 집합의 분할을 형성한다. 이제 각 열 안에서 의 원소들과 의 원소들 사이에 전단사 함수 를 정의하면 된다.

각 열은 다음 네 가지 유형 중 하나로 분류될 수 있다.

- A-스토퍼(A-stopper): 열이 왼쪽으로 진행하다가 의 원소에서 멈추는 경우. 이는 가 정의되지 않는 의 원소에서 시작하는 열이다. 이 열에 속하는 모든 에 대해 로 정의한다. 그러면 자체가 이 열의 원소들과 원소들 사이의 전단사 함수가 된다.

- B-스토퍼(B-stopper): 열이 왼쪽으로 진행하다가 의 원소에서 멈추는 경우. 이는 가 정의되지 않는 의 원소에서 시작하는 열이다. 이 열에 속하는 모든 에 대해 로 정의한다. 즉, 가 성립한다. 그러면 가 이 열의 원소들과 원소들 사이의 전단사 함수가 된다.

- 양방향 무한대(Doubly infinite): 열이 양쪽 방향으로 무한히 계속되는 경우. 이 열에 속하는 에 대해 로 정의하거나, 로 정의할 수 있다. 어느 쪽이든 이 열의 원소들과 원소들 사이의 전단사 함수가 된다. (위 그림 예시에서는 를 사용했다.)

- 사이클(Cycle): 열의 원소들이 유한하게 반복되는 경우. 이 경우도 양방향 무한대와 마찬가지로 또는 중 하나로 정의하면 전단사 함수가 된다. (위 그림 예시에서는 를 사용했다.)

이렇게 각 열마다 정의된 함수 조각들을 모두 합치면, 전체 집합 에서 로 가는 전단사 함수 가 구성된다. 따라서 와 의 크기(기수)는 같다.

3. 3. 타르스키 고정점 정리를 통한 증명

의 멱집합 격자 는 완비 격자를 이룬다. 함수:

:

는 순서 보존 함수이므로, 타르스키 고정점 정리에 따라 고정점 를 갖는다. 즉,

:

이다. 따라서, 전단사 함수

:

:

가 존재한다.

4. 역사

'''칸토어-베른슈타인 정리'''의 명칭은 그 발견과 증명의 복잡한 역사를 반영한다. 전통적으로 "슈뢰더-베른슈타인 정리" 또는 "칸토어-베른슈타인 정리" 등으로 불리는데, 이는 1898년 슈뢰더와 베른슈타인이 각자 독립적으로 증명을 발표한 사실과 관련이 있다.[22][23]

그러나 정리 자체는 1887년 칸토어가 처음 언급했으며[3][2], 같은 해 데데킨트가 처음으로 증명했지만 발표하지는 않았다.[4][25] 또한 슈뢰더가 발표한 증명에는 오류가 있었다는 점[17][24] 등 여러 역사적 사실이 얽혀 있어, 정리의 이름에 누구를 포함해야 하는지에 대해서는 다양한 견해가 존재한다. 베른슈타인에 따르면 칸토어는 이 정리에 "동치 정리"(Äquivalenzsatz|애퀴발렌츠자츠deu)라는 이름을 제안하기도 했다.[2] 이처럼 수학 정리의 이름이 항상 최초 발견자나 증명자의 이름을 따르거나 역사적 경위를 정확히 반영하는 것은 아니며, 칸토어-베른슈타인 정리는 그러한 복잡한 과정을 보여주는 대표적인 사례 중 하나이다.

4. 1. 초기 역사

전통적인 명칭인 "슈뢰더-베른슈타인" 또는 "칸토어-베른슈타인"은 이 정리의 발견 및 증명 과정에 기여한 여러 수학자들의 이름을 반영하지만, 그 과정이 복잡하여 명칭에 대한 논란이 있다. 슈뢰더의 이름은 그의 증명에 오류가 있었기 때문에[24] 제외되기도 하며, 정리를 처음 증명한 데데킨트의 이름은 보통 포함되지 않는다. 칸토어는 이 정리를 처음 언급했기 때문에 이름에 포함되기도 한다. 베른슈타인에 따르면, 칸토어는 이 정리에 "동치 정리"(Äquivalenzsatz)라는 이름을 제안했다.[2]

정리의 발견과 증명 과정은 다음과 같이 요약할 수 있다.

데데킨트의 두 증명은 모두 그의 유명한 1888년 논문 "Was sind und was sollen die Zahlen?"[28]에 기반하며, 칸토어의 논문[7]의 C 명제와 동치인 명제, 즉 "A ⊆ B ⊆ C 이고 |A| = |C| 이면 |A| = |B| = |C| 이다"라는 명제의 따름 정리로 이끌어냈다. 칸토어는 1882년 또는 1883년에 집합론과 초한수 연구 중에 이 속성을 관찰했으며, 따라서 (암묵적으로) 선택 공리에 의존하고 있었다.

4. 2. 명칭 문제

이 정리의 명칭은 역사적으로 여러 이름으로 불려왔다. 전통적으로는 "슈뢰더-베른슈타인 정리"라는 이름이 사용되었는데, 이는 1898년에 슈뢰더와 베른슈타인이 각각 독립적으로 증명을 발표한 것에 기인한다.[22][23]

그러나 이 정리의 명칭에는 몇 가지 논쟁점이 있다. 칸토어는 1887년에 이 정리를 처음 언급했지만[3][2] 증명을 제시하지는 않았다. 그럼에도 그의 선구적인 역할을 인정하여 "칸토어-베른슈타인 정리"라고 부르기도 한다. 베른슈타인에 따르면, 칸토어는 이 정리에 대해 "동치 정리"(Äquivalenzsatz|애퀴발렌츠자츠deu)라는 이름을 제안했다고 한다.[2]

한편, 슈뢰더의 이름이 포함되는 것에 대해서는 비판적인 시각이 존재한다. 그가 1898년에 발표한 증명은[16] 1902년 코르셀트에 의해 오류가 있음이 밝혀졌기 때문이다.[17][2][18][24] 슈뢰더 본인도 오류를 인정했다.[2]

더욱 복잡한 점은, 이 정리를 역사상 처음으로 증명한 사람은 데데킨트라는 사실이다. 그는 1887년에 선택 공리에 의존하지 않는 증명에 성공했지만[4][25], 이를 발표하거나 칸토어에게 알리지 않았다. 그의 증명은 나중에 체르멜로에 의해 발견되어 1908년에 알려졌다.[5][2][6] 이처럼 최초 증명자임에도 불구하고 데데킨트의 이름은 이 정리의 명칭에 거의 포함되지 않는다.

수학 정리의 명칭이 항상 역사적 경위를 정확히 반영하는 것은 아니며, 칸토어-베른슈타인 정리 역시 그러한 사례 중 하나이다. 정리의 발견과 증명에 관련된 주요 인물과 시기는 다음과 같이 정리할 수 있다.

데데킨트의 두 증명은 모두 그의 1888년 저서 "Was sind und was sollen die Zahlen?|바스 진트 운트 바스 졸렌 디 찰렌?deu"에 나오는 '사슬 이론'에 기반하며[2][6], 다음과 같은 명제의 따름정리로 유도된다.[7][28]

: ''A'' ⊆ ''B'' ⊆ ''C'' 이고 |''A''| = |''C''| 이면 |''A''| = |''B''| = |''C''| 이다.

칸토어는 이와 동등한 속성을 1882년 또는 1883년경 집합론 연구 중에 발견했지만, 이는 암묵적으로 선택 공리에 의존하는 것이었다.[7]

결론적으로, "칸토어-베른슈타인 정리", "슈뢰더-베른슈타인 정리", 혹은 단순히 "베른슈타인 정리" 등 다양한 명칭이 사용되는 것은 이러한 복잡한 역사적 배경 때문이다.

5. 전제 조건

칸토어의 1895년 증명은 사실상 선택 공리에 의존했는데, 이는 이 결과를 정렬 정리의 따름정리로 추론했기 때문이다.[8][9] 하지만 율리우스 쾨니히가 제시한 증명을 포함한 다른 증명들은 선택 공리를 사용하지 않고도 이 정리를 증명할 수 있음을 보여준다.[1]

만약 선택 공리를 가정한다면, 두 집합 사이에 각각 전사 함수가 존재할 경우, 그 역함수들로부터 단사 함수를 구성하고 칸토어-베른슈타인 정리를 적용하여 두 집합 사이에 전단사 함수가 존재함을 보일 수 있다.

한편, 쾨니히의 증명은 배중률을 사용한다. 배중률을 받아들이지 않는 구성주의 수학, 특히 직관주의 집합론()에서는 칸토어-베른슈타인 정리가 성립하지 않을 수 있다. 실제로 이러한 체계에서 칸토어-베른슈타인 정리를 가정하면 배중률이 따라 나온다는 것이 증명되었다.[19] 따라서 직관주의자들은 칸토어-베른슈타인 정리의 명제를 일반적으로 받아들이지 않는다.[20]

이 정리의 다른 증명 방법으로는 타르스키의 고정점 정리를 이용하는 것이 있다.[21]

6. 예시

칸토어-베른슈타인 정리는 두 집합 사이에 각각 단사 함수가 존재하면, 두 집합 사이에 전단사 함수도 존재함을 보장하며 그 함수를 구성하는 방법을 제시한다. 이 정리를 이용하여 다양한 무한 집합들 사이의 크기가 같음을 보이고 구체적인 전단사 함수를 만들 수 있다.

아래는 칸토어-베른슈타인 정리를 이용한 전단사 함수 구성의 구체적인 예시들이다.

- 닫힌 구간 [0, 1]과 반열린 구간 [0, 1) 사이의 전단사 함수

- 반열린 구간 [0, 2)와 단위 정사각형 [0, 1)² 사이의 전단사 함수

- 반열린 구간 [0, ∞)과 열린 구간 (0, ∞) 사이의 전단사 함수

6. 1. [0, 1] → [0, 1) 전단사 함수

''참고: 은 0을 포함하고 1을 제외하는 0에서 1까지의 반열린 구간이다.''닫힌 구간 에서 반열린 구간 으로 가는 단사 함수 를 로 정의하고, 반대로 에서 로 가는 단사 함수 를 로 정의할 수 있다.

칸토어-베른슈타인 정리의 구성적 증명 절차에 따라, 다음과 같이 집합 를 정의한다.

(여기서 )

이제 에서 로 가는 전단사 함수 를 다음과 같이 정의할 수 있다.

이 함수 는 가 집합 (즉, )의 원소이면 그 값을 에 따라 절반으로 만들고 (), 의 원소가 아니면 그대로 둔다 (에 해당하지만 여기서는 가 항등함수이므로 가 된다). 결과적으로 은 로, 은 등으로 이동하며 이 빠진 구간 의 모든 원소와 일대일 대응을 이룬다.

6. 2. [0, 2) → [0, 1)² 전단사 함수

반열린 구간 에서 열린 단위 정사각형 으로 가는 단사 함수 를 다음과 같이 정의할 수 있다.반대로, 에서 로 가는 단사 함수 도 정의할 수 있다. 에 대해, 와 를 각각 십진법 소수로 다음과 같이 전개한다. (단, 소수 표현의 유일성을 위해 무한소수 표현을 사용한다고 가정한다. 예: 0.5 대신 0.499...)

여기서 는 0부터 9까지의 정수이다 ().

이제 함수 를 다음과 같이 정의한다. 이는 와 의 소수점 아래 자릿수를 번갈아 배열하여 새로운 소수를 만드는 방식이다.

(여기서 각 는 두 자리 숫자로 간주)

이 함수 는 에서 로 가는 단사 함수이다. (원본 소스에서는 로 간다고 되어 있으나, 함수의 정의상 치역은 이다. 로 가는 단사 함수를 만들기 위해서는 예를 들어 또는 처럼 구간을 나누어 정의하거나, 아래의 와 같이 정의해야 한다. 여기서는 원본 소스의 설명을 따라 를 사용한 구성 과정을 설명한다.)

예를 들어, 이다.

칸토어-베른슈타인 정리에 따르면, 두 집합 사이에 각각 단사 함수 와 가 존재하므로 (여기서 는 위에서 정의한 함수를 이용하여 로 가는 단사 함수로 확장 가능하다고 가정), 두 집합 사이에 전단사 함수 가 존재한다. 이 는 와 (의 역함수 )를 이용하여 구성할 수 있다.

구성 과정에서 사용되는 집합 는 다음과 같이 정의된다. (원본 소스의 정의는 의 치역이 라고 가정할 때 의 일부 또는 전부를 나타내는 것으로 해석될 수 있다.)

(원본 소스 표기)

for

전단사 함수 는 다음과 같이 정의된다.

이 구성 방법에서 는 비교적 간단하지만, 만 해도 그 형태가 상당히 복잡해진다.

참고로, 에서 로 가는 전단사 함수를 직접 정의하여 더 간단하게 전단사 함수 를 찾는 방법도 있다. 예를 들어 함수 를 다음과 같이 정의한다.

이 함수 는 (십진법 표현의 유일성 문제를 해결한다는 가정 하에) 그 자체로 에서 로 가는 전단사 함수이다. 이 를 사용하면, 칸토어-베른슈타인 정리의 구성 과정에서 집합 는 공집합()이 되고, 결과적으로 모든 에 대해 전단사 함수는 로 간단히 주어진다.

참조

[1]

간행물

Sur la théorie des ensembles

http://gallica.bnf.f[...]

[2]

서적

Grundzüge der Mengenlehre

https://books.google[...]

Springer

[3]

간행물

Mitteilungen zur Lehre vom Transfiniten

[4]

서적

Gesammelte mathematische Werke

http://gdz.sub.uni-g[...]

Friedr. Vieweg & Sohn

[5]

간행물

Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I

http://gdz.sub.uni-g[...]

[6]

서적

Was sind und was sollen die Zahlen?

http://echo.mpiwg-be[...]

Friedr. Vieweg & Sohn

[7]

서적

Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts

http://gdz.sub.uni-g[...]

Springer

[8]

간행물

Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre (1)

http://www.digizeits[...]

[9]

간행물

Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre (2)

http://www.digizeits[...]

[10]

간행물

Über das Problem der Wohlordnung

http://www.digizeits[...]

[11]

간행물

Über G. Cantorsche Sätze

http://gdz.sub.uni-g[...]

[12]

서적

Einführung in die Mengenlehre – Die Mengenlehre Georg Cantors und ihre Axiomatisierung durch Ernst Zermelo

Springer

[13]

서적

Axiomatic Set Theory

https://archive.org/[...]

Dover Publications

[14]

서적

Leçons sur la théorie des fonctions

https://archive.org/[...]

Gauthier-Villars et fils

[15]

간행물

Untersuchungen aus der Mengenlehre

https://archive.org/[...]

Buchdruckerei des Waisenhauses

[16]

간행물

Ueber zwei Definitionen der Endlichkeit und G. Cantor'sche Sätze

https://www.biodiver[...]

[17]

간행물

Über einen Beweis des Äquivalenzsatzes

http://gdz.sub.uni-g[...]

[18]

문서

Korselt (1911), p.295

[19]

arXiv

Cantor-Bernstein implies Excluded Middle

[20]

서적

Mathematics and Logic in History and in Contemporary Thought

Transaction Publishers

[21]

MathWorld

Tarski's Fixed Point Theorem

[22]

간행물

Über zwei Definitionen der Endlichkeit und G. Cantor'sche Sätze

[23]

서적

Leçons sur la théorie des fonctions

Gauthier-Villars et fils

[24]

간행물

Über einen Beweis des Äquivalenzsatzes

[25]

서적

Gesammelte Werke III

[26]

간행물

Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre I

[27]

간행물

Über G. Cantor'sche Sätze

[28]

서적

Was sind und was sollen die Zahlen?

[29]

서적

Set theory

https://archive.org/[...]

Springer

2003

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com