허난설헌

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

허난설헌은 1563년 강원도 강릉에서 태어난 조선 시대의 시인으로, 본명은 초희, 호는 난설헌이다. 8세에 뛰어난 문장력을 보였으며, 아버지 허엽에게 글, 서예, 그림을 배웠다. 15세에 김성립과 결혼했으나 불행한 결혼 생활을 겪었으며, 27세의 젊은 나이에 세상을 떠났다. 사후 동생 허균에 의해 작품이 보존되어, 중국과 일본에서 먼저 칭송받았고, 한국에서는 한국 전쟁 이후 "한국판 무라사키 시키부"로 재평가받았다. 주요 작품으로 시, 가사, 그림 등이 있으며, 규방 여인의 한과 슬픔, 신선 세계에 대한 동경을 표현했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선의 여성 시인 - 황진이

황진이는 조선 시대 중종 때 활동한 기생이자 시인, 예술가로서 뛰어난 재능과 용모로 당대 명사들과 교류하며 시조 작품을 통해 남녀 간의 애정을 솔직하게 표현하여 한국 문학사에 중요한 위치를 차지하고 예술가로서 자유로운 여성상으로 재조명되고 있다. - 조선의 여성 시인 - 임윤지당

임윤지당은 조선 후기 여성 성리학자로, 불우한 환경 속에서도 학문에 정진하여 독자적인 학문 세계를 구축하고 여성의 교육과 철학 접근 권리를 옹호했으며, 사후 《윤지당유고》를 통해 학문적 업적이 전해져 한국 여성 지성사에서 중요한 위치를 차지한다. - 1589년 사망 - 정여립

정여립은 조선 중기 문신으로 동인으로 전향하여 이이를 비판하다 관직을 버리고 고향으로 돌아간 후 대동계를 결성했으나 반란 혐의로 자결했으며, 기축옥사로 동서인 갈등을 심화시킨 인물이다. - 1589년 사망 - 심전

조선 중기 문신 심전은 생원, 진사를 거쳐 문과 급제 후 홍문관저작, 이조좌랑, 동부승지, 경기도관찰사 등을 역임하며 권신을 탄핵하기도 했으나 탐욕스러운 행위로 비판받았고, 사후 아들의 공훈으로 추증되었지만 서자의 난으로 재조명되기도 했다. - 허균 - 홍길동전

《홍길동전》은 조선 시대 사회 문제 속에서 서얼 출신 홍길동이 활빈당을 이끌고 의적 활동을 펼치다 율도국을 건설하는 이야기를 그린 한글 소설로, 사회 비판과 민중 영웅 제시를 통해 문학적, 사회적 가치를 인정받으며 다양한 매체로 각색되어 한국 문화의 주요 상징이 되었다. - 허균 - 이복남

이복남은 1555년 강원도 명주 출신으로, 임진왜란과 정유재란에 참전하여 활약하다 남원성 전투에서 전사한 조선 중기의 무관이다.

2. 생애

허난설헌은 뛰어난 재능을 가진 시인이었으나, 불우한 삶을 살았다. 이달(李達)에게 시를 배웠으며, 8세에 이미 재능을 발휘하여 '선녀'라는 칭호를 얻을 정도였다.[1] 유교 도덕이 엄격하고 여성 혐오 풍조가 만연했던 당시에, 허난설헌은 혁명적인 시들을 남겼다. 대표작으로는 「유선시(游仙詩)」, 「곡자(哭子)」, 「빈녀음(貧女吟)」 등이 있다.

15세에 김성립과 결혼했으나, 남편은 아내를 멀리하고 기녀에게 빠져들었다.[14] 시어머니는 아들이 가정을 돌보지 않는 것을 며느리 탓으로 돌리며 학대했다. 이 때문에 뱃속의 아이를 유산했고, 어렵게 얻은 두 자녀마저 병으로 잃었다. 친오빠가 죄를 지어 유배되고 집안이 몰락하면서, 시댁에서 허난설헌의 처지는 더욱 어려워졌다.[3]

결국 허난설헌은 27세의 젊은 나이로 세상을 떠났다.[3] 허난설헌은 죽기 전 자신의 작품을 모두 태워 없애라고 했으나[15], 동생 허균이 200편이 넘는 유고를 명나라 사신 주지번(朱之蕃)에게 전달했다.[8][7] 그러나 유고의 대부분은 남편과 시어머니에 의해 불태워졌다고 전해진다.[9]

2. 1. 생애 초반

1563년 강원도 강릉에서 아버지 허엽과 어머니 강릉 김씨 사이에서 태어났다. 본명은 초희(楚姬)이고, 자는 경번(景樊)이며, 호는 난설헌이다. 허성은 이복 오빠였고, 친오빠 허봉과 남동생 허균이 있었다. 허난설헌이라는 호는 조선시대 여성의 이름을 부르지 않는 관례에 따라 붙여진 것이다.

어려서부터 뛰어난 재능을 보여 시인으로 인정받았으나, 여성이라는 신분 때문에 두각을 나타낼 수는 없었다. 여덟 살 때 지은 「광한전백옥루상량문」은 천재적인 시로 찬사를 받았고, ‘선녀’라는 칭호를 안겨주었다.[1] 아버지 허엽은 오경과 같은 중국어 글쓰기를 가르쳤다.

남동생 허균 또한 뛰어난 시인이었는데, 이달(허봉의 친구)에게서 수학했고, 허봉이 유배된 후에는 허난설헌의 교육에 참여했다. 허균은 허난설헌의 후기 교육을 지원했고, 남성으로서의 지위를 이용하여 그녀가 문단과 교류할 수 있도록 했다. 이달 또한 허난설헌에게 당시를 가르쳤으며, 그 영향은 그녀의 작품 상당 부분에서 보이는 자연주의에 나타난다.[2]

2. 1. 1. 가계 배경

1563년 강원도 강릉에서 동지중추부사를 지낸 허엽(許曄)과 그의 부인 강릉 김씨(江陵金氏) 김광철(金光轍)의 딸 사이에서 태어났다.[13] 본관은 양천(陽川)이다. 이복 오빠 허성, 친오빠 허봉(許篈), 그리고 홍길동전의 저자 교산 허균(許筠)은 그의 친 남동생이었다.[13] 그밖에 선조 때의 유명한 의관인 어의 허준은 그의 먼 친족으로 11촌 아저씨뻘이었다.[13]아버지 허엽은 첫 부인 청주한씨(淸州韓氏)에게서 허성과 두 딸을 낳고 사별한 뒤, 다시 강릉김씨 김광철(金光轍)의 딸을 재취로 삼아 처가가 있던 강원도 강릉에서 허봉, 초희, 허균 3남매를 두었다.

2. 1. 2. 유년기와 수학

허난설헌은 어릴 때부터 신동이라는 말을 들을 정도로 글재주가 뛰어났으며, 아름다운 용모와 천품을 지녔다.[13] 기억력이 좋고 어린 나이에도 글을 잘 써서 가족들을 놀라게 했다. 8세에 광한전백옥루상량문을 지어 신동으로 불렸다.[1]아버지 허엽은 딸의 재주를 아깝게 여겨 직접 글과 서예, 그림을 가르쳤다. 허엽은 서경덕과 이황의 제자로, 그가 서경덕에게서 배운 도학적 사상은 난설헌과 허균 남매에게도 영향을 주었다.

오빠 허봉은 여동생의 재능을 아깝게 여겨, 남동생 허균이 시인 손곡 이달(李達)에게 시와 글을 배울 때 그녀도 함께 배우도록 주선했다.[2] 허난설헌은 그림에도 뛰어난 재능을 보여 여러 작품을 남겼다.

2. 2. 불행한 결혼 생활

허난설헌은 1577년 김성립과 결혼했으나, 행복하지 못했다. 남편은 아내를 멀리하고 기녀와 어울렸고, 시어머니는 며느리를 학대했다.[14] 허난설헌은 뱃속의 아이와 두 자녀를 잃는 아픔을 겪었다.[3] 친정 오빠의 유배와 집안의 몰락은 시댁에서의 처지를 더욱 어렵게 했다. 결국 허난설헌은 병을 얻어 27세에 요절했다.[3]2. 2. 1. 결혼 생활 초반

1577년 15세 무렵 집안의 주선으로 안동 김씨(安東金氏) 김성립과 혼인하였으나, 원만한 부부가 되지 못하였다. 그녀의 시재주와 글재주가 뛰어나자 남편 김성립은 그녀를 피하였고 시어머니의 구박에 시달렸다. 그 뒤 남편은 급제한 뒤 관직에 나갔으나, 종9품 홍문관 저작에 머물렀고 가정의 즐거움보다 노류장화(路柳墻花)의 풍류를 즐겼다.[14]남편 김성립과 친구들이 서당에서 공부하고 있었다. 이때 친구 중 누군가가 난설헌에게 김성립이 기생집에서 술을 먹고 있다고 전했다. 이에 난설헌은 안주와 술을 보내면서 시(詩)를 한 구절 써 보냈다. "낭군자시무심자, 동접하인종반간 (郎君自是無心者,同接何人縱半間)" 이는 '낭군께선 이렇듯 다른 마음 없으신데, 같이 공부하는 이는 어찌된 사람이길레 이간질을 시키는가.'라는 뜻이었다. 편지를 본 김성립의 친구들은 그녀의 글재주에 탄복했다 한다.

한번은 남편 김성립이 서당 학생들이나 과거에 응시하는 유생들이 모여 이룬 동아리인 접(接) 모임에 간다 하고 기생집에 갔다. 허난설헌은 남편에게 다음과 같은 편지를 보냈다.

이 편지에서 오늘의 접(接)에는 재(才)가 없다, 즉 재가 빠진 결과 첩(妾, 여자)만 남아 있다며 남편에게 직언했다 한다.

2. 2. 2. 시집살이와 갈등

1577년 15세 무렵 집안의 주선으로 안동김씨(安東金氏) 김성립과 혼인하였으나, 원만한 부부가 되지 못하였다. 그녀의 시재주와 글재주가 뛰어나자 남편 김성립은 그녀를 피하였고 시어머니의 구박에 시달렸다.[14] 남편의 바람기 외에도 시어머니와의 계속된 갈등 역시 그녀를 괴롭혔다. 고부간에 불화로 시어머니의 학대와 질시 속에 살았으며, 1580년(선조 13년) 아버지 허엽이 객사한 이후 아들과 딸을 연이어 병으로 잃었다.불행한 자신의 처지를 시작으로 달래어 섬세한 필치와 독특한 감상을 노래했으며, 애상적 시풍의 특유의 시 세계를 이룩하였다.[13] 그러나 불행은 계속되어 곧 임신중이던 뱃속의 아이까지 사산하였다. 그리고 남편 김성립은 계속 밖으로 겉돌았다. 또한 어머니 김씨 역시 객사하였고, 동생 허균도 귀양가고 말았다. 시 재주와 문명은 당대에도 알려졌으나, 남편을 기다리는 시 조차도 음란하다며 저평가받았다.

2. 3. 생애 후반

오빠 허봉이 율곡 이이를 비방하다가 변방으로 귀양가고, 동생 허균마저 귀양가는 등 비극이 이어져 삶의 의욕을 잃고 시와 글로 시름을 달랬다. 1589년 초 27세의 나이에 특별한 병도 없이 어느 날 갑자기 몸을 씻고 옷을 갈아입은 후 집안 사람들에게 유언과 비슷한 시를 남겼다고 한다.또한 다음과 같은 시를 남기기도 했다.

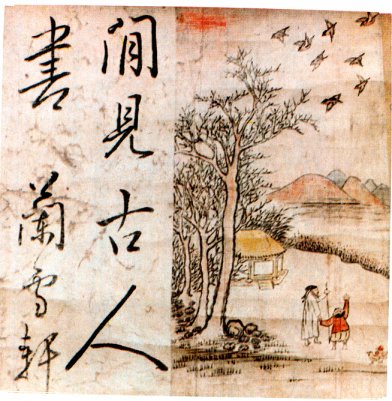

그림에도 능하여 풍경화와 수묵담채화, 난초화 등을 남겼다.

허난설헌은 죽기 직전 방 안에 가득했던 자신의 작품들을 모두 태워 없앴다.[15] 그의 시와 작품들은 친정집에 있었는데, 자신의 작품을 소각하라 명했으나 그의 시재를 아깝게 여긴 허균이 이를 보관했다고도 한다. 오늘날 전해지는 허난설헌의 작품 대부분은 그녀가 죽고 난 후 허균에 의해 세상에 알려지게 되었다.[15]

1589년(선조 22년) 3월 19일에 한성 자택에서 시름시름 앓다가 사망한다. 사인은 알 수 없었다. 그가 죽자 남동생 허균은 그를 그리워하며 추모하는 시 한 수를 남겼다.

저서로는 《난설헌집》이 있고, 국한문가사 규원가(閨怨歌)와 봉선화가(鳳仙花歌)가 있다. 후일 그의 남편 김성립이 임진왜란 때 전사하고 증 가선대부 이조참판에 추증되면서 그 역시 추증 예겸에 따라 증 정부인(貞夫人)으로 추증된다. 사망 당시 그의 나이는 향년 27세였다.

3. 작품 세계

허난설헌의 시는 섬세한 필치와 독특한 감상이 돋보이는 애상적 시풍을 특징으로 한다. 규방 여인의 한과 슬픔을 주로 노래했으며, 신선 세계를 동경하는 시도 많이 남겼다. 사회의 불평등을 비판하는 사회시도 창작하였다.[18] 대표작으로는 〈유선시〉, 〈빈녀음〉, 〈곡자〉, 〈규원〉 등이 있다.

「빈녀가(貧女吟)」는 허난설헌이 경제적으로 어려운 사람들에게 공감하는 시 중 하나이다. 5음절의 ''철구''이다.[1]

貧女吟|빈녀음중국어

豈是乏容色|기시핍용색|어찌 이 초라한 얼굴이 매력적이라 할까중국어

工鍼復工織|공침부공직|수를 놓고 베를 짜는 일을 반복하네중국어

少小長寒門|소소장한문|어려서부터 춥고 궁핍한 집에서 자랐네중국어

良媒不相識|양매불상식|좋은 중매쟁이도 나를 알아주지 않네중국어

夜久織未休|야구직미휴|밤늦도록 베 짜기를 멈추지 못하네중국어

戛戛鳴寒機|알알명한기|차가운 베틀은 딱딱거리는 소리를 내네중국어

機中一匹練|기중일필련|베틀 속 한 필의 베는 마침내중국어

終作阿誰衣|종작아수|누구의 옷이 될까중국어

手把金翦刀|수파금전도|금가위를 들고 베를 자르네중국어

夜寒十指直|야한십지직|밤은 춥지만 열 손가락은 곧게 펴져 있네중국어

爲人作嫁衣|위인작가의|나는 다른 사람들의 혼례복을 만들지만중국어

年年還獨宿|연년환독숙|해마다 홀로 잠자리에 드네중국어[5]

「규원(閨怨)」은 또 다른 7음절의 ''철구''로, 결혼 후에 지어진 것으로 여겨지는 시들의 분위기를 보여준다.[1]

閨怨|규원중국어

錦帶羅裙積淚痕|금대라군적루흔|비단 띠와 비단 치마에는 눈물 자국이 서리네중국어

一年芳草恨王孫|일년방초한왕손|해마다 푸른 풀은 왕손을 원망하네중국어

瑤箏彈盡江南曲|요쟁탄진강남곡|옥으로 만든 거문고로 강남곡을 다 연주했네중국어

雨打梨花晝掩門|우타이화주엄문|비가 배꽃에 떨어지니 낮에는 문을 닫았네중국어

月樓秋盡玉屛空|월루추진옥병공|달 밝은 누각에 가을이 다 지나니 옥 병풍은 텅 비었네중국어

霜打蘆洲下暮鴻|상타로주하모홍|서리가 갈대섬에 내리니 저녁에는 기러기가 내려앉네중국어

瑤瑟一彈人不見|요슬일탄인불견|옥으로 만든 거문고를 타지만 아무도 보지 않네중국어

藕花零落野塘中|우화영락야당중|연꽃은 시들어 들판의 못에 떨어지네중국어[1]

「곡자(哭子)」는 두 자녀를 잃은 슬픔을 절절하게 표현한 작품이다.

去年喪愛女 今年喪愛子|거년상애녀 금년상애자|작년에는 사랑하는 딸을 잃고, 올해에는 사랑하는 아들을 잃었다.중국어

哀哀廣陵土 雙墳相對起|애애광릉토 쌍분상대기|슬프고 애달픈 광릉 땅에 두 무덤이 마주 서 있다.중국어

蕭蕭白楊風 鬼火明松楸|소소백양풍 귀화명송추|사르르 흔들리는 백양나무의 바람 속에, 귀불이 소나무와 당추나무 숲에서 빛나고 있다.중국어

紙錢招汝魂 玄酒奠汝丘|지전초여혼 현주전여구|제삿돈을 태워 너의 혼을 불러들이고, 술을 너의 무덤에 올리니중국어

應知弟兄魂 夜夜相追遊|응지제형혼 야야상추유|분명 알겠다, 형제의 혼이 밤마다 서로 쫓아다니며 뛰노는 것을.중국어

縱有腹中孩 安可冀長成|종유복중해 안가극장성|비록 배 속에 아이가 있다 해도, 그들이 자라기를 어찌 바라리오.중국어

浪吟黄臺詞 血泣悲呑聲|낭음황대사 혈읍비탄성|황대가를 흥얼거리며 피눈물을 흘리고, 슬픔에 겨워 목이 메인다.중국어[11]

작품 상당수는 그녀의 유언에 따라 사후 소각되었으며,[15] 남아 있는 시들은 허경난이 1913년에 편찬한 『난설헌집』에 수록되어 있다. 이 시집에는 고시(古詩), 율시(律詩), 절구(絶句), 그리고 고부(古賦) 한 편을 포함하여 다양한 중국풍 시체(詩體)로 지은 211편의 시가 실려 있다.

허난설헌이 살았던 시대에는 음조의 불규칙성, 표준 음절 수가 아닌 행, 길이를 포함하는 새로운 형태의 시(일반적으로 근체시(近體詩)라고 하며, 율시와 절구가 그 하위 집합임)가 유행하기 시작했다. 허난설헌의 작품은 결혼으로 인한 극적인 감정 변화의 영향을 일부 받은 광범위한 주제의 폭으로 주목받는다.

그녀의 저작 여부가 불확실한 한글 가사 두 편( "여원가"와 "봉선화가")이 시집에 포함된 것은 학계의 논쟁거리이다. 당시의 이러한 구분은 르네상스 시대 유럽에서 라틴어 작문과 구어체 산문의 차이와 유사했다. 그녀의 저작임을 뒷받침하는 주요 근거는 두 가사의 제목이 각각 한문으로 된(절구와 고시) 두 편의 시와 제목이 매우 유사하다는 점이다. 그러나 오해인의 『난설헌시집』과 강청섭의 『목통가의 표권에 대하여』 등 최근 학계의 연구에 의해 이러한 주장은 부분적으로 반박되었다.

4. 사후 평가 및 영향

허난설헌은 당대에는 유교적 가치관과 여성에 대한 억압으로 인해 제대로 평가받지 못했다. 그러나 조선 후기 실학 사상의 영향으로 재평가되기 시작했으며, 영조, 정조 이후에는 중인과 평민들도 문학 활동에 참여하면서 그녀의 작품성과 천재성에 대한 평가가 나타나기 시작했다.

임진왜란과 허균의 옥사로 잊혀졌던 허난설헌은 1940년 소설가 월탄 박종화에 의해 재조명되었다. 근대 이후 여성 의식의 성장과 함께 한국의 대표적인 여류 시인으로 자리매김했으며, 한국 전쟁 이후에는 "한국판 무라사키 시키부"라는 평가를 받기도 했다. 2005년에는 여성 국회의원들의 설문조사에서 새 지폐 초상화 후보 중 한 명으로 거론되기도 했다. 현재는 허난설헌문학상이 설립되어 젊은 시인들을 지원하고 있다.

2000년 9월에는 중국에서 간행된 시집 《취사원창》이 새롭게 발굴되었는데, 여기에는 허난설헌의 시 168편과 산문 1편이 수록되어 있었다.[13]

허난설헌의 작품은 중국과 일본에서 먼저 인정받았다. 허균이 명나라에 사신으로 갔을 때 명나라 작가들에게 허난설헌의 작품을 보였고, 그 재능에 탄복한 명나라 관리들의 주선으로 《난설헌집》이 간행되어 격찬을 받았다.[13] 1711년에는 일본에서도 간행되어 애송되기도 하였다.

《허난설헌묘》는 경기도 광주시 초월면 지월리에 있으며, 1986년 경기도의 기념물 제90호로 지정되었다.

4. 1. 주요 작품

허난설헌의 주요 작품은 다음과 같다.- 시: 〈유선시〉, 〈빈녀음〉, 〈곡자〉, 〈망선요〉, 〈동선요〉, 〈견흥〉, 〈규원〉 등

- 가사: 〈규원가〉, 〈봉선화가〉 (진위 여부 논란 있음)

- 저서: 『난설헌집』, 『취사원창』

- 그림: 〈앙간비금도〉, 〈묵조도〉, 〈작약도〉

허난설헌의 작품 상당수는 그녀의 유언에 따라 소각되었으나, 남아 있는 시들은 허경난이 1913년에 편찬한 『난설헌집』에 수록되어 있다. 여기에는 211편의 시가 실려 있다.[17]

〈빈녀음(貧女吟)〉貧女吟|빈녀음중국어

豈是乏容色|기시핍용색중국어

工鍼復工織|공침부공직중국어

少小長寒門|소소장한문중국어

良媒不相識|양매불상식중국어

夜久織未休|야구직미휴중국어

戛戛鳴寒機|알알명한기중국어

機中一匹練|기중일필련중국어

終作阿誰衣|종작아수의중국어

手把金翦刀|수파금전도중국어

夜寒十指直|야한십지직중국어

爲人作嫁衣|위인작가의중국어

年年還獨宿|연년환독숙중국어

|attr1=허난설헌|

빈녀가(貧女吟)

어찌 이 초라한 얼굴이 매력적이라 할까

수를 놓고 베를 짜는 일을 반복하네

어려서부터 춥고 궁핍한 집에서 자랐네

좋은 중매쟁이도 나를 알아주지 않네

밤늦도록 베 짜기를 멈추지 못하네

차가운 베틀은 딱딱거리는 소리를 내네

베틀 속 한 필의 베는 마침내

누구의 옷이 될까

금가위를 들고 베를 자르네

밤은 춥지만 열 손가락은 곧게 펴져 있네

나는 다른 사람들의 혼례복을 만들지만

해마다 홀로 잠자리에 드네|attr2=David R. McCann 역[5]}}

〈규원(閨怨)〉閨怨|규원중국어

錦帶羅裙積淚痕|금대라군적루흔중국어

一年芳草恨王孫|일년방초한왕손중국어

瑤箏彈盡江南曲|요쟁탄진강남곡중국어

雨打梨花晝掩門|우타이화주엄문중국어

月樓秋盡玉屛空|월루추진옥병공중국어

霜打蘆洲下暮鴻|상타로주하모홍중국어

瑤瑟一彈人不見|요슬일탄인불견중국어

藕花零落野塘中|우화영락야당중중국어

|attr1=허난설헌[1]|

규원(閨怨)

비단 띠와 비단 치마에는 눈물 자국이 서리네

해마다 푸른 풀은 왕손을 원망하네

옥으로 만든 거문고로 강남곡을 다 연주했네

비가 배꽃에 떨어지니 낮에는 문을 닫았네

달 밝은 누각에 가을이 다 지나니 옥 병풍은 텅 비었네

서리가 갈대섬에 내리니 저녁에는 기러기가 내려앉네

옥으로 만든 거문고를 타지만 아무도 보지 않네

연꽃은 시들어 들판의 못에 떨어지네|attr2=양희체월 역[1]}}

〈곡자(哭子)〉哭子|곡자중국어

去年喪愛女 今年喪愛子|거년상애녀 금년상애자중국어

哀哀廣陵土 雙墳相對起|애애광릉토 쌍분상대기중국어

蕭蕭白楊風 鬼火明松楸|소소백양풍 귀화명송추중국어

紙錢招汝魂 玄酒奠汝丘|지전초여혼 현주전여구중국어

應知弟兄魂 夜夜相追遊|응지제형혼 야야상추유중국어

縱有腹中孩 安可冀長成|종유복중해 안가극장성중국어

浪吟黄臺詞 血泣悲呑聲|낭음황대사 혈읍비탄성중국어

|attr1=허난설헌|

곡자(哭子)

작년에는 사랑하는 딸을 잃고, 올해에는 사랑하는 아들을 잃었다.

슬프고 애달픈 광릉 땅에 두 무덤이 마주 서 있다.

사르르 흔들리는 백양나무의 바람 속에, 귀불이 소나무와 당추나무 숲에서 빛나고 있다.

제삿돈을 태워 너의 혼을 불러들이고, 술을 너의 무덤에 올리니

분명 알겠다, 형제의 혼이 밤마다 서로 쫓아다니며 뛰노는 것을.

비록 배 속에 아이가 있다 해도, 그들이 자라기를 어찌 바라리오.

황대가를 흥얼거리며 피눈물을 흘리고, 슬픔에 겨워 목이 메인다.}}

허난설헌의 대표작으로는 아름다운 여신이 사랑에 빠지는 판타지 작품인 〈유선시〉, 가난한 여성의 삶을 노래한 〈빈녀음〉 등이 있다.

4. 2. 연보

- 1563년 명종 18년 강릉 초당 생가에서 아버지 허엽의 셋째 딸로 태어났다.

- 1570년 선조 3년, 8세 때 '광한전백옥루 상량문'을 지었다.

- 1577년 선조 10년, 15세 때 김성립과 결혼하였다.

- 1580년 선조 13년, 18세 때 아버지 허엽이 사망하였다.

- 1582년 선조 15년, 20세 때 아들과 딸을 잃었다.

- 1583년 선조 16년, 21세 때 둘째 오빠 허봉이 이이를 탄핵했다가 귀양을 갔다.

- 1588년 선조 21년, 26세 때 둘째 오빠 허봉이 사망하였다.

- 1589년 선조 22년, 27세의 나이로 세상을 떠났다.

- 1589년 선조 22년, 남편 김성립이 증광문과에 병과로 급제하였다.

- 1590년 선조 23년, 동생 허균이 친정에 있던 난설헌의 시를 모아 《난설헌집》 초고를 만들었다.

- 1592년 선조 25년, 남편 김성립이 임진왜란에 참가하여 전사하였다.

- 1598년 선조 31년, 허균이 명나라 오명제에게 난설헌의 시 200여 편을 전달하였다.

- 1606년 선조 39년, 허균이 명나라 사신 주지번, 양유년 등에게 난설헌의 시를 전해주어 《난설헌집》이 명나라에서 간행되었다.

- 1607년 선조 40년, 4월 허균이 《난설헌집》을 목판본으로 출판하였다.

- 1711년 일본에서 분다이야 지로베이에 의해 《난설헌집》이 간행되었다.[16]

5. 가족 관계

6. 기타

2000년 9월 청나라 만력 40년(1612년)에 중국에서 간행된 허난설헌의 시집 《취사원창》(聚沙元倡)이 새롭게 발굴되었다. 이 시집은 168편의 시와 산문 1편을 담고 있으며, 중국 안후이성(安徽省) 출신 문인 반지항(潘之恒, 1556~1622)의 문집 『긍사』(亘史)에 1책으로 수록되어 있었다.[20]

여성운동가 김신명숙은 허난설헌을 현대 여성의 모델로 평가하며, 현모양처의 전형인 신사임당을 대신할 새로운 여성상으로 제시했다.[20][21]

참조

[1]

서적

Vision of a Phoenix: the Poems of Hŏ Nansŏrhŏn

East Asia Program, Cornell University

2003

[2]

서적

Creative Women of Korea: the Fifteenth through the Twentieth Centuries

M.E. Sharpe

2004

[3]

웹사이트

Heo Gyun and Heo Nanseolheon

https://archive.toda[...]

PR Korea Times

2005-09-29

[4]

웹사이트

허초희(許椒姬)-허난설헌

https://web.archive.[...]

2011-10-16

[5]

서적

Early Korean Literature: Selections and Introductions

Columbia UP

2000

[6]

서적

許蘭雪軒 詩集

평민사

1999

[7]

웹사이트

詩集 [蘭雪軒詩(Nansŏrhŏn si) (朝鮮許蘭雪撰)]

http://digital.libra[...]

マギル大学

2019-01-21

[8]

서적

許蘭雪軒 詩集

1999

[9]

문서

허난설헌 시집 소실설

[10]

서적

許蘭雪軒 詩集

1999

[11]

문서

황태과사

[12]

웹사이트

http://yoksa.aks.ac.[...]

[13]

서적

한권으로 재미있게 읽는 에세이 조선왕조 오백년 야사

꿈과희망

2009

[14]

문서

이조참판

[15]

서적

한권으로 재미있게 읽는 에세이 조선왕조 오백년 야사

꿈과희망

2009

[16]

웹인용

허난설헌의 생애

http://www.hongkildo[...]

허균,허난설헌선양사업회

2008-10-25

[17]

웹인용

허난설헌 작품 목록

http://kenji.cnu.ac.[...]

2008-10-25

[18]

서적

여인열전

김영사

2003

[19]

문서

허엽의 두 번째 부인

[20]

서적

인물과 사상 2003년 10월호

인물과사상사

2003

[21]

서적

인물과 사상 2003년 10월호

인물과사상사

2003

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com