형용동사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

형용동사는 일본어의 품사 중 하나로, 동사나 i형용사와 유사하게 활용되지만 명사와도 관련이 있다. 전통적인 일본어 문법에서는 굴절형으로 간주되지만, 일부 학자들은 비굴절형으로 분류해야 한다고 주장한다. 형용동사는 다른 품사와의 차이점, 특히 형용사 및 명사와의 차이점을 가지며, 일본어 교육 및 문법 연구에서 다양한 관점으로 다루어진다. 어원적으로는 고유어와 외래어에서 유래되었으며, 내부 속성은 어휘적 특징과 형태론적 트리 구조를 통해 분석될 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 품사 - 접속사

접속사는 문장, 절, 구, 단어와 같은 언어 요소들을 연결하여 논리적 관계를 나타내는 품사로, 등위 접속사, 종속 접속사, 상관 접속사 등으로 나뉘며, 언어에 따라 다양한 형태로 나타난다. - 품사 - 조동사

조동사는 본동사의 문법 기능을 보조하여 시제, 주어-동사 일치 등을 나타내며, 영어, 프랑스어, 일본어 등 다양한 언어에서 완료상, 진행상, 수동태, 의문문, 부정문 등의 문법적 기능을 수행한다. - 일본어 문법 - 일본어 대명사

일본어 대명사는 화자와 청자의 관계, 성별, 나이, 사회적 지위 등 다양한 요인에 따라 형태와 용법이 달라지며, 고유한 뉘앙스와 함축적 의미를 내포하는 다양한 1, 2, 3인칭 대명사와 복수 접미사, 지시 및 의문 대명사가 존재한다. - 일본어 문법 - 종지형 (문법)

종지형은 일본어 문장의 종결을 나타내는 어형으로, 문어에서는 동사의 '우단' 음, 형용사는 'し', 형용동사는 'なり・たり' 형태를 띠며, 현대 구어에서는 연체형과 통합되는 경향이 있고, 한국어의 종결 어미와 유사한 기능을 하지만 문법적 구조와 활용에서 차이가 있다.

2. 다른 품사와의 차이

형용동사는 형용사와 명사의 특징을 모두 가지고 있어 구분이 모호하다.

형용사는 활용을 하지만 명사는 활용을 하지 않는다는 차이점이 있지만, 이것만으로는 명사에 조동사 '다'가 붙은 형태와 형용동사를 구별하기 어렵다.[9]

형용동사는 다음과 같은 문법적 특징을 통해 명사와 구별할 수 있다.[9]

- 어간에 '-な'가 붙어 연체 수식어가 될 수 있다. (예: 無慈悲な鉄槌(무자비한 철퇴))

- 정도를 나타내는 부사 등의 수식을 받을 수 있다. (예: かなり無慈悲(꽤나 무자비함))

2. 1. 형용사와의 차이

형용사는 '~이다'를 붙일 수 없지만, 형용동사는 '~이다'를 붙일 수 있다.[9] 예를 들어, 형용사는 "크다이다"와 같이 사용할 수 없지만, 형용동사는 "부주의하다이다"와 같이 사용할 수 있다.하지만 "다", "입니다", "이다"가 붙는 것은, 형용동사의 연체형인 "~な"와 그것이 관계하는 체언(명사)이 모두 생략된 것으로도 해석할 수 있다. 사카이 히데히사의 『일본어의 문법과 논리』에서는 "소위 준체조사 '의'"와의 관련으로 이 점에 대해 논의하고 있으며, "큽니다"가 옳고 "크다이다"가 틀린 것은 관례적이거나 운용상의 배려에 의한 것이라고도 해석할 수 있다. 실제로 "큰 것이다", "큰 것입니다", "큰 것이다"는 부자연스럽지 않다.

타루토형 활용 형용동사는 명령형이 존재한다.[9]

현재 "타르트형 활용을 하는 형용동사"로 분류되는 말은, 현재의 형용동사와는 다른 품사로 취급하는 것이 일본어 처리 분야에서 이루어지고 있으며, "타르트형 활용"을 하는 조동사 "たり"(と(연용형)・たり(종지형)・たる(연체형)・たれ(명령형)・たろう・たらん)를 설정하는 방식도 있다.

형용동사에는 다형 활용과는 다른 다음과 같은 활용을 하는 것도 있다.

문어의 타리 활용에서 유래되었지만 활용이 상당히 퇴화했다. 토타르형 활용이라고도 한다. 구체적인 예로는 "영영(営営)と", "당당(堂堂)と", "망연(茫然)と" 등이 있다. 학교 문법의 구어 문법에서는 연용형은 부사, 연체형은 연체사로 취급된다.

'~토 아리'가 단축된 것이다.

2. 2. 명사와의 차이

명사는 활용하지 않지만, 형용동사는 활용한다는 점에서 차이가 있다. 하지만 이것만으로는 명사에 조동사 '다'가 붙은 형태와 형용동사를 구별하기 어렵다. 형용동사와 명사는 문법적으로 다음과 같은 뚜렷한 차이를 보인다.[9]- 어간에 '-な'가 붙어 연체 수식어가 될 수 있다. (예: 無慈悲な鉄槌(무자비한 철퇴))

- 정도를 나타내는 부사 등의 수식을 받을 수 있다. (예: かなり無慈悲(꽤나 무자비함))

형용동사는 명사와 달리 정도를 나타내는 부사의 수식을 받을 수 있다는 특징이 있다. 또한, '타르트형 형용동사'를 제외한 형용동사는 'な(나)'나 'に(니)'를 동반하는 '속성 명사'로 취급되기도 한다.

3. 형용동사에 대한 대응

형용동사는 헤이안 시대에 형용사가 부족했을 때, 형용사로 표현할 수 없는 의미를 가진 명사를 어간으로 하여 'なり' 또는 'たり'를 붙여서 성립되었다.[26] (나리 활용과 타리 활용. 전자는 현재의 다형 활용, 후자는 타루토형 활용[27]).

형용동사를 독립된 품사로 볼 것인지에 대해서는 여러 견해가 있으며, 형용사로 보는 입장, 명사로 보는 입장 등이 있다. '형용동사'라는 명칭 자체에 대한 이견도 존재한다.

형용동사와 형용사는 모두 자립어이며, 용언으로 활용된다는 공통점을 갖는다. 현대 일본어 문법에서 양자의 차이점은 활용 어미뿐이다. 이러한 이유로 일본어 학자들 사이에서는 형용동사를 별도의 품사로 취급해야 하는지에 대한 논의가 오랫동안 이어져 왔다.

하시모토 문법에서는 용언의 한 품사로 형용동사를 인정하며, 학교 문법도 이를 따르고 있어 학교 교육에서는 형용동사라는 품사가 사용되고 있다. 마쓰시타 문법[28] 역시 형용동사를 품사로 인정한다. 야마다 문법에서는 '형용동사'라는 용어를 사용하지만, 그 범위는 다른 문법들과 차이를 보인다[29].[30]

토키에다 문법의 토키에다 모토키는 형용동사를 부정하고, '静かな(시즈카나)', '丈夫に(조부니)' 등을 체언에 조동사가 붙은 것으로 보았다. 신무라 이즈루 ('고지엔'은 형용동사를 인정하지 않음)나 스즈키 시게유키, 쿠도 마유미 등 언어학 연구회 소속 학자들도 형용동사를 부정하는 입장을 취했다.

3. 1. 형용사로 보는 입장

일본어를 모국어로 하지 않는 사람들을 위한 일본어 교육에서는 형용동사를 '나 형용사(na-adjective)'로 소개하는 것이 일반적이다.[28] 활용면에서 명사+계사와 거의 같고, 연체형을 ナ, 연용형을 ニ로 할 만한 차이밖에 없기 때문에, '나 명사', 'na-noun', 'qualitative noun', adjectival noun 등으로 불리기도 한다.3. 2. 명사로 보는 입장

형용동사를 독립된 품사로 인정하지 않고 명사의 일종으로 보는 견해가 있다. 이 견해는 고지엔 등 일부 사전에서 채택하고 있으며, 형용동사를 '형용사성 명사'라고 부르기도 한다.[26]이러한 입장은 형용동사가 명사에 조동사 'だ'가 붙은 형태라고 본다. 예를 들어, '静かだ' (조용하다)는 '静か' (조용함)이라는 명사에 조동사 'だ'가 붙은 것이다. 이 경우, '静か'는 일반적인 명사와 약간 다른 성질을 가지므로 '형용사성 명사'라고 부른다.

형용사성 명사는 다음과 같은 특징을 가진다.

- 명사+'な' (조동사 'だ'의 연체형) 형태로 명사를 수식할 수 있다. (예: 静かな人 조용한 사람)

- 정도를 나타내는 부사 등에 의해 수식될 수 있다. (예: たいへん-綺麗-な 매우 예쁜)

일반적인 명사는 명사+'だ' 형태가 정도 부사에 의해 수식되지 않는다. 하지만, 'そこより少し東の'(그곳보다 조금 동쪽의)와 같이 형용사성 명사가 아닌 명사도 유사한 구문을 가질 수 있다는 지적이 있다.

고지엔과 같은 사전에서는 '清廉'(청렴), '波乱万丈'(파란만장)과 같은 단어를 명사로 분류한다. 과거에는 '清廉の人'(청렴한 사람), '波乱万丈の人生'(파란만장의 인생)과 같이 명사로 사용되었지만, '清廉な人'(청렴한 사람), '波乱万丈な人生'(파란만장한 인생)과 같이 형용동사처럼 사용되기도 한다. 이는 명사와 형용동사의 경계가 모호함을 보여준다. 형용동사를 독립된 품사로 보지 않는 입장에서는, 이러한 단어들이 모두 명사이며, 연체 수식 시에 'な'를 붙일지 'の'를 붙일지에 대한 혼란이 있다고 설명한다.

3. 3. 명칭과 관련된 이론

'형용동사'라는 명칭에 대해 이의가 제기되어, 동사보다는 형용사적이며 활용 어미를 뗀 어간 부분을 원칙적으로 명사로 꺼낼 수 있다는 점에서 '형용동사'라는 이름에 의문이 제기되는 경우가 있다.[26] 실제 해외에서의 일본어 연구에서는 "nominal adjective"(명사적 형용사)라는 번역어가 사용되는 경우가 많다. 또한 일본어 학자 테라무라 히데오는 저서에서 '명용사'라는 용어를 사용하고 있다.4. 일본어 교육에서의 형용동사

일본어를 모국어로 하지 않는 사람들에게 제2언어 또는 외국어로서 일본어를 가르치는 일본어 교육에서는, 형용동사를 '나형용사(na-adjective)'로, 형용사를 '이형용사 (i-adjective)'로 가르치는 경우가 많다.[9] 활용은 명사+계사와 거의 같고, 연체형을 ナ, 연용형을 ニ로 할 만한 차이가 있어, 나명사, na-noun, qualitative noun, adjectival noun로 불리기도 한다.[9]

형용동사를 adjectival noun이라고 부르는 경우, 형용사를 adjectival verb라고 부르는 경우가 많다. 한편, 일본어명을 직역하는 형태로 형용동사를 adjective verb 등으로 부를 수도 있으므로, 주의가 필요하다.[9]

5. 구어 형용동사의 활용

다형 활용은 니나형 활용이라고도 불린다. 단정의 조동사 'だ'와 유사한 어형변화이지만, 형용동사의 연체형은 명사를 수식할 수 있다 (한편, 조동사 'だ'의 연체형은 'なの', 'なので' 등으로 나타날 뿐이다).

다형 활용의 형용동사에는, 상기의 활용형 외에 '어간의 용법'이 존재한다 (어간 용법 참조).

- 어간의 형태로 문장의 종단이 된다.

- 일부 종조사·간투조사 ('か', 'かしら', 'さ', 'ね' 등)를 붙여 문장의 종단이 된다.

- 일부 조동사 ('そうだ', 'らしい')가 붙는 경우가 있다.

게다가 정중체 (경어체) (정중어 참조)의 활용형도 존재한다.

덧붙여 형용동사를 단일의 품사로서 인정하지 않는 입장에 의하면, 정중체에서도 “명사+단정의 조동사 'です'”의 편성이라는 설명이 된다.

다형 활용에는, 'である'에 유래하는 'だろ', 'だっ', 'で', 'だ'와, 문어의 'なり'(나리 활용)에 유래하는 'に', 'な', 'なら'가 혼재하고 있다. 종지형의 'だ'와 연체형의 'な'는 모두 원래는 종지형·연체형 모두 이용된 것이며, 무로마치 시대부터 에도시대 초기까지는 형용동사의 종지형으로도 'な'가 보통으로 이용되었다.

다형 (니나형) 형용동사에는, 각론에서, 품사 분류 상의 제설이 존재한다.

# '''특수한 연체형을 가지는 것''' -'오나지다(같다)'는 2종류의 연체형을 가진다. 즉, 격조사 'の', 접속 조사 'ので', 'のに'에 이어지는 경우는 '오나지나'(같은), 체언에 이어지는 경우는 '오나지'(같은)라고 활용한다. 후자를 연체사로 분류하는 설도 있지만, 다음 항목 2.의 이유로도 설명은 어렵다. '오나지다(같다)' 외에 '콘나다(이런)', '손나다(그런)', '안나다(저런)', '돈나다(어떤)' 등이 이에 해당한다. 다만, '오나지~するなら'(같은~한다면)과 같이, '모처럼, 어차피'의 의미로 사용하는 '오나지'(같은)는, 별어이며, 이는 부사이다.

# '''연체형만 존재하는 것''' -'오키나(큰)'은, 연체사로 분류하는 설이 일반적이다. 그러나, 다른 연체사와는 달리, 피수식어가 될 수 있는 (예: 'とても오키나(매우 큰)') 성격을 가진다. 또, 원래 '나리 활용'의 형용동사였던 경위를 고려하면, 본래는 '오키다(크다)'라는 형용동사이라고 가정해, 그 활용형의 대부분이 퇴화해, 연체형 '오키나(큰)'만이 현대어로서 남아 사용되고 있다는 설명도, 모순이 적고, 약설이면서 버리기 어렵다. '오키나(큰)' 외에 '치이사나(작은)', '오카시나(이상한)' 등이, 이것에 해당한다.

다형 활용과는 다른, 다음과 같은 활용을 하는 형용동사도 있다.

문어의 타리 활용에 유래하지만, 활용이 꽤 퇴화하고 있다. 토타루형 활용이라고도 한다.

6. 문어 형용동사의 활용

'~에 아리'가 단축된 것이므로, ラ행변격활용과 유사한 활용을 한다.

7. 어원

형용동사(形容動詞)라는 명칭은 이 단어들이 명사를 수식하는 의미(形容)와 활용한다는 점(動詞)을 나타낸다. 그러나 동사보다는 형용사적 성격이 강하고, 활용 어미를 취한 어간 부분을 명사로 사용할 수 있다는 점에서 '형용' '동사'라는 명칭에 대한 의문이 제기되기도 한다.[9] 실제로, 해외 일본어 연구에서는 "nominal adjective"(명사적 형용사)라는 용어를 사용하기도 하며, 일본어 학자 테라무라 히데오는 '명용사'라는 용어를 사용하기도 한다.

형용동사의 연체형 '~な'는 문어 '~なり'의 연체형 '~なる'가 변화한 것이다. 체언을 연결할 때도 사용되었지만, 에도 말기 이후에는 이러한 용법은 사라지고, 'の'로 접속하는 것이 일반화되었다.

- [문어] 豊か''なる''川の流れ (문어에서의 형용동사의 연체형)

- [현대어] 豊か''な''川の流れ (현대어에서의 형용동사의 연체형)

- [문어] そこ''な''お方は誰そ ( 'そこ''なる'''가 변화한 것)

- [현대어] そこ''の''お方はどなたですか (두 개의 체언 연결에 '''の'''를 이용)

오오츠키 후미히코는 일본어 "형용사"가 영어, 라틴어, 프랑스어, 독일어 등의 형용사와 전혀 다르기 때문에 대체 용어로 ''keiyō dōshi''를 제안했다.[11]

7. 1. 차용어

형용동사(形容動詞)는 대부분 외래어 차용어와 소수의 다형태소 고유어로 구성되며, 그 대부분은 중국어에서 유래했지만, 다른 언어(특히 영어)에서 온 형용동사 차용어도 적지 않게 존재한다.[18][19]'''중국어 기원 (한자어)'''

'''영어 기원 (외래어)'''

'''프랑스어 기원'''

7. 2. 고유어

형용동사는 대부분 외래어 차용어와 소수의 다형태소 고유어로 구성된다.[18][19] 이들은 관형 형태인 '-na'와 서술 형태인 '-da' 조동사를 사용한다.차용어 외에도 형용동사 범주에는 소수의 고유 일본어 단어(와고)도 존재한다. 이 단어들은 다형태소적 성질을 띤다. , , 는 형용동사를 만드는 접미사로 사용된다. 니시야마(Nishiyama, 1999)는 이것이 고유 형용동사를 고유 형용 동사와 구별하는 데 도움이 된다고 주장한다.

'''고유 형용동사'''

7. 3. 코퓰러 '-na/-da'

일본어에서 형용동사는 코퓰러 '-na'와 '-da'를 취하는 단어들을 말한다. 이들은 명사처럼 기능하지만, 형용사처럼 수식어 역할을 할 수 있다는 특징을 가진다.[18][19]이러한 형용동사의 활용을 위한 연결어미는 '-ni'와 '-to'라는 두 가지 미완료 형태에서 파생되었다. 원래는 동사 'ari'를 이용한 2차 활용이 사용되었는데, 'ni ari'와 'to ari'가 축약되어 'nari'와 'tari'가 되었다. 현대 일본어에서는 다음과 같은 변화를 거쳐 '-na'와 '-da' 형태가 사용된다.

- 관형형(명사를 수식하는 형태) '-na' (''rentaikei''):

- * ''ni aru'' > ''naru'' > ''na''

- 서술형(문장을 끝맺는 형태) '-da' (''shūshikei''):

- * ''ni te ari'' > ''de ari'' > ''de a'' > ''da''

일부 지역에서는 이러한 변화가 다르게 진행되어 '-ja' (히로시마를 중심으로 한 주고쿠 지방, 시코쿠, 규슈 등) 또는 '-ya' (오사카를 포함한 간사이 방언)와 같은 형태가 나타나기도 한다.

미완료 형태 '-ni'는 여전히 널리 사용되지만(예: 'hen ni naru', "이상하게 되다"), '-to' 형태는 형용사와 함께 사용되는 경우가 드물다.

8. 내부 속성

"형용동사"라는 용어는 形容動詞|keiyō dōshi일본어이다. 여기서 形容|keiyō|형태, 모양, 외관, 묘사일본어는 명사의 상태나 조건을 수식하는 의미를, 動詞|dōshi|움직이는/작용하는/작동하는 단어일본어는 활용하는 단어, 즉 동사를 나타낸다. 마츠시타 다이자부로 같은 일부 문법학자는 이 용어를 현재 形容詞|keiyōshi|정적인 작동어일본어라고 불리는 단어에 사용하기도 했다.[9] 오오츠키 후미히코는 일본어 형용사가 다른 언어의 형용사와 다르기 때문에 ''keiyō dōshi''를 대체 용어로 제안했다.[11]

"수식 형용사"라는 의미는 하마다 켄지로[12], 오오와다 타케키[13] 등 다른 문법학자들이 走る|hashiru|달리다일본어처럼 수식적으로 나타나는 동사 형태(예: 走る犬|hashiru inu|달리는 개일본어)에 대해 ''keiyō dōshi''를 사용하며 다르게 적용되었다. ''na'' 형용사에 대한 ''keiyō dōshi''의 첫 사용은 하가 야이치에게서 비롯되었다.[14][15] 여기서 ''keiyō''는 ''keiyōshi''("수식 ''i'' 형용사")와 같은 "수식" 의미이며, ''dōshi''는 조동사 あり|ari일본어의 불규칙 활용을 뜻한다.

일본어 ''keiyō dōshi''는 전통 문법에서는 결합사를 포함하지만, 제시된 분석에서는 형용사 명사가 결합사를 포함하지 않아 영어의 '형용사 명사'와 반드시 상충되지는 않는다. 전통 문법에서 ''kirei da''는 형용동사이고 ''kirei''는 어간이지만, 여기서는 ''kirei''가 형용사 명사이고 ''kirei da''는 결합사와의 결합이다.

이 단어들은 문법적으로 명사와 유사하며 수식적으로 작용한다. 일반 명사와의 주요 차이점은 명사가 수식어로 사용될 때 〜の ''-no'' 접미사를 취하는 반면, 이 단어들은 〜な ''-na'' 접미사를 취한다는 것이다. 대부분 문장에서 행위자나 피행자(주어)로 사용될 수 없고, 관계절로 수식될 수 없다. 이를 제외하면 일본어 형용사 명사와 일반 명사는 문법적으로 동일하게 동작한다. "형용사 동사", "형용사 명사", "''na'' 형용사", "''na'' 명사" 등으로 다양하게 불리며, 엘레노어 하르츠 조든은 ''일본어: 구어''에서 "''na''-명사"라고 칭한다.

일부 분석에서는 명사와 ''na''-명사가 근본적으로 동일하며, 수식어로 사용될 때 〜の와 〜な는 상호 보완 분포를 이루는 이형태라고 본다. 특별 ''tokubetsu'' 같은 단어는 구문에 따라 〜の나 〜な를 모두 취할 수 있다는 점이 이를 뒷받침한다.[16] 궁극적으로 〜な는 명사를 수식하는 데 사용되는 〜にある의 축약형이다.[16]

일본 형용동사의 내부 속성은 어휘적 특징 접근 방식 또는 분산 형태론적 접근 방식을 통해 분석할 수 있다.

8. 1. 촘스키의 어휘적 특징

노엄 촘스키의 어휘적 특징 시스템을 사용하여 일본어 형용동사를 분류할 수 있다는 주장이 있다. 미야가와(Miyagawa)는 일본어 어휘 범주에 대해 다음과 같은 분석을 제시했다.[16]'''일본어 어휘 범주'''

이 시스템에서 일본어 형용명사는 영어의 순수 형용사 [+V, +N]와 유사하게 분류된다. 그러나 일본어에는 어휘적 특징 [+V]를 가진 형용동사도 있기 때문에 일본어 형용명사와 영어 순수 형용사는 구별된다는 점이 지적된다.

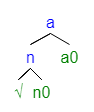

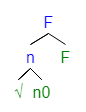

8. 2. 형태론적 트리 구조

일본어 형용동사의 내부 형태 구조는 위 표와 같이 나타낼 수 있다. 트리 구조 내에서 단어 어근은 기능 범주 n0와 결합하여 명사가 된 다음, 기능 헤드 a0와 결합하여 형용사를 형성한다. 명사와 형용사 모두 어근-n0 조합을 포함하며, 속성 조동사 '-na'의 출현은 a0의 존재에 의해 나타난다.[21]

참조

[1]

서적

Essential Japanese Grammar

Tuttle Publishing

[2]

서적

Handbook of Modern Japanese Grammar

The Hokuseido Press

[3]

서적

Modern Japanese Grammar: A Practical Guide

Routledge

[4]

서적

Japanese: A Comprehensive Grammar

Routledge

[5]

서적

Classical Japanese: A Grammar

Columbia University Press

[6]

서적

Handbook of Japanese Grammar

Houghton Mifflin Company

[7]

서적

A Grammar of Classical Japanese

[8]

서적

A Handbook to Classical Japanese

Cornell University

[9]

서적

改撰標準日本文法

https://dl.ndl.go.jp[...]

Kigensha

1928-04-25

[10]

서적

廣日本文典

https://dl.ndl.go.jp[...]

1897-01-09

[11]

서적

廣日本文典 別記

https://dl.ndl.go.jp[...]

[12]

서적

副假字法規

https://dl.ndl.go.jp[...]

Tetsugaku Shoin

[13]

서적

和文典

https://dl.ndl.go.jp[...]

Chūōdō

1891-04

[14]

서적

日本語文法大辞典

Meiji Shoin

2001-03-01

[15]

서적

中等教科明治文典

https://dl.ndl.go.jp[...]

Fuzanbō

1905-02-24

[16]

웹사이트

why is it that some 形容動詞 accepts の after it while some only accepts な after it?

http://japanese.stac[...]

2011-06-10

[17]

서적

Uehara 1998

[18]

서적

Nishiyama 1999

[19]

서적

Fujino 2013

[20]

서적

Miyagawa 1987

[21]

서적

Morita 2010

[22]

문서

「~たる」、「~と」の活用形に由来する。

[23]

문서

状態を表す動詞、スルへ続かずニ・トへ続くものを「形容動詞」(『改撰 標準日本文法』)

[24]

문서

「あり」が形容詞を受け、連用形「く」と熟合して「かり」となったものを「形容存在詞」とし、教科書では「形容動詞」とした(『日本文法学概論』)「~ダ」「~ナリ」「~タリ」は名詞や副詞に存在詞が付いたものとした

[25]

문서

当段落の参考文献は、明治書院『国文法講座 1』p. 253

[26]

서적

일본어의 문법〔고전편〕

카도카와 서점

[27]

문서

양과자의 타루토나 [[타루토(향토 과자)|에히메현의 향토 과자]]와는 무관계.

[28]

문서

상태를 나타내는 동사, 술에 계속되지 않고 니·트에 이어지는 것을 '형용동사'( '개찬표준 일본 문법')

[29]

문서

'있어'가 형용사를 받아 연용형 '구'라고 숙합 해 '빌려'가 된 것을 '형용 존재사'라고 해, 교과서에서는 '형용동사'라고 한( '일본 문법학 개론') '~다' '~나리' '~타리'는 명사나 부사에 존재사가 붙은 것으로 한

[30]

문서

당단락의 참고 문헌은, 메이지 서원 '국문법 강좌 1'p. 253

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com