공공 영역

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

공공 영역은 18세기 유럽에서 시작된 개념으로, 철학자 위르겐 하버마스는 공론장을 공권력과 구분되는 담론의 장으로 정의했다. 하버마스는 공론장이 민주주의에서 중요한 역할을 한다고 보았지만, 여성, 노동자 등 특정 집단의 배제, 상업화된 미디어의 등장으로 인한 쇠퇴를 지적했다. 비판적인 시각에서는 공론장이 소외된 집단을 배제하고, 지배적인 남성 부르주아의 관점을 반영한다는 주장이 제기되었으며, 온라인 미디어의 발달이 공론장의 새로운 형태를 제시하지만, 정보의 편향성, 익명성, 가짜 정보 유통 등 한계점도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 공공 영역 - 군무원

군무원은 국방 업무의 효율적 수행을 위해 전문성을 가진 인력을 선발하여 임용하는 제도로, 장교, 부사관, 병과 함께 국방 인력 체계를 구성하며, 일반군무원, 기술군무원 등으로 구분된다. - 공공 영역 - 공공 참여

공공 참여는 공동체 가입, 의견 제시, 사회 현상 관여 등을 포괄하는 용어로서, 정보 제공부터 권한 위임까지 다양한 수준으로 분류되며, 공공의 신뢰 회복과 책임성 강화를 위한 수단으로 활용된다. - 여론 - 필터 버블

필터 버블은 인터넷 정보제공자가 사용자 맞춤형으로 정보를 필터링하여 사용자가 기존 관점에 맞는 정보만 접하게 되는 현상으로, 개인을 특정 정보에 가두고 사회적으로 시민 담론을 약화시킬 수 있다는 비판을 받는다. - 여론 - 도덕 감정론

도덕 감정론은 애덤 스미스가 인간의 도덕 감정과 행위를 분석하고 공감의 중요성을 강조하며 도덕적 판단이 사리사욕을 넘어설 수 있다고 주장하는 책이다. - 비판이론 - 탈식민주의

탈식민주의는 식민 지배 이후 사회의 사회, 문화, 정치적 현실을 분석하는 이론으로, 식민 지배의 영향으로 인한 정체성 문제, 지식 체계, 권력 관계를 연구하며, 이론적 비판과 과제도 함께 다룬다. - 비판이론 - 비판 이론

비판 이론은 사회를 비판하고 변혁하는 사회 이론으로, 마르크스 철학을 계승하여 실증주의와 권위주의를 비판하며 프랑크푸르트 학파를 중심으로 발전해 왔으나, 마르크스주의 수정주의, 정치적 지침 부재, 언어의 난해함 등의 논쟁점이 있다.

2. 역사

하버마스는 18세기에 공론장의 출현을 설명하면서, 공적 영역 또는 공론장이 원래 "공권력과 일치"한다고 언급했으며,[7] "사적 영역은 더 좁은 의미의 시민 사회, 즉 상품 교환과 사회적 노동의 영역을 포함했다"고 말했다.[8] "공권력 영역"이 국가 또는 경찰의 영역, 지배 계급,[8] 또는 봉건 권력(교회, 군주 및 귀족)을 다루는 반면, 정치적 의미에서 "진정한 '공론장'"은 그 당시 사적 영역, 특히 문학 활동, 즉 문학계와 관련하여 발생했다.[9] 이 새로운 공론장은 공적 영역과 사적 영역에 걸쳐 있었으며, "여론의 수단을 통해 국가를 사회의 요구에 연결했다".[10] "이 영역은 국가와 개념적으로 구별된다. 그것은 원칙적으로 국가에 비판적일 수 있는 담론의 생산과 유통을 위한 장소이다."[11] 공론장은 "또한 공식 경제와 구별된다. 그것은 시장 관계의 장이 아니라 담론적 관계의 장이며, 사고 팔기가 아닌 토론과 심의를 위한 극장이다".[11] "국가 기구, 경제 시장 및 민주적 연합 간의 이러한 구분은... 민주주의 이론에 필수적이다".[11] 국민들은 스스로 공론장을 국가 권위에 대한 규제 기관으로 인식하게 되었다.[12] 공론장 연구는 참여 민주주의의 아이디어와 여론이 어떻게 정치적 행동이 되는지에 초점을 맞춘다.

공론장 이론의 이데올로기는 정부의 법과 정책이 공론장에 의해 이끌어져야 하며, 유일하게 정당한 정부는 공론장의 말을 듣는 정부라는 것이다.[13] "민주적 거버넌스는 시민들이 계몽된 토론에 참여할 수 있는 능력과 기회에 달려 있다".[14] 공론장에 대한 논쟁의 대부분은 공론장의 기본적 이론적 구조가 무엇인지, 공론장에서 정보가 어떻게 심의되는지, 공론장이 사회에 어떤 영향을 미치는지에 관한 것이다.

2. 1. 18세기 공론장의 출현 (유럽)

18세기에 공론장의 출현을 설명하면서, 하버마스는 공적 영역 또는 공론장이 원래 "공권력과 일치"한다고 언급했으며,[7] "사적 영역은 더 좁은 의미의 시민 사회, 즉 상품 교환과 사회적 노동의 영역을 포함했다"고 말했다.[8] "공권력 영역"이 국가 또는 경찰의 영역, 지배 계급,[8] 또는 봉건 권력(교회, 군주 및 귀족)을 다루는 반면, 정치적 의미에서 "진정한 '공론장'"은 그 당시 사적 영역, 특히 문학 활동, 즉 문학계와 관련하여 발생했다.[9] 이 새로운 공론장은 공적 영역과 사적 영역에 걸쳐 있었으며, "여론의 수단을 통해 국가를 사회의 요구에 연결했다".[10] "이 영역은 국가와 개념적으로 구별된다. 그것은 원칙적으로 국가에 비판적일 수 있는 담론의 생산과 유통을 위한 장소이다."[11] 공론장은 "또한 공식 경제와 구별된다. 그것은 시장 관계의 장이 아니라 담론적 관계의 장이며, 사고 팔기가 아닌 토론과 심의를 위한 극장이다".[11] "국가 기구, 경제 시장 및 민주적 연합 간의 이러한 구분은... 민주주의 이론에 필수적이다".[11] 국민들은 스스로 공론장을 국가 권위에 대한 규제 기관으로 인식하게 되었다.[12]공론장 이론의 이데올로기는 정부의 법과 정책이 공론장에 의해 이끌어져야 하며, 유일하게 정당한 정부는 공론장의 말을 듣는 정부라는 것이다.[13] "민주적 거버넌스는 시민들이 계몽된 토론에 참여할 수 있는 능력과 기회에 달려 있다".[14] 공론장에 대한 논쟁의 대부분은 공론장의 기본적 이론적 구조가 무엇인지, 공론장에서 정보가 어떻게 심의되는지, 공론장이 사회에 어떤 영향을 미치는지에 관한 것이다. 공론장 연구는 참여 민주주의의 아이디어와 여론이 어떻게 정치적 행동이 되는지에 초점을 맞춘다.

2. 2. 대한민국 공론장의 역사

18세기에 공론장의 출현을 설명하면서, 하버마스는 공적 영역 또는 공론장이 원래 "공권력과 일치"한다고 언급했으며,[7] "사적 영역은 더 좁은 의미의 시민 사회, 즉 상품 교환과 사회적 노동의 영역을 포함했다"고 말했다.[8] "공권력 영역"이 국가 또는 경찰의 영역, 지배 계급,[8] 또는 봉건 권력(교회, 군주 및 귀족)을 다루는 반면, 정치적 의미에서 "진정한 '공론장#REDIRECT"는 그 당시 사적 영역, 특히 문학 활동, 즉 문학계와 관련하여 발생했다.[9] 이 새로운 공론장은 공적 영역과 사적 영역에 걸쳐 있었으며, "여론의 수단을 통해 국가를 사회의 요구에 연결했다".[10] "이 영역은 국가와 개념적으로 구별된다. 그것은 원칙적으로 국가에 비판적일 수 있는 담론의 생산과 유통을 위한 장소이다."[11] 공론장은 "또한 공식 경제와 구별된다. 그것은 시장 관계의 장이 아니라 담론적 관계의 장이며, 사고 팔기가 아닌 토론과 심의를 위한 극장이다".[11] "국가 기구, 경제 시장 및 민주적 연합 간의 이러한 구분은... 민주주의 이론에 필수적이다".[11] 국민들은 스스로 공론장을 국가 권위에 대한 규제 기관으로 인식하게 되었다.[12] 공론장 연구는 참여 민주주의의 아이디어와 여론이 어떻게 정치적 행동이 되는지에 초점을 맞춘다.공론장 이론의 이데올로기는 정부의 법과 정책이 공론장에 의해 이끌어져야 하며, 유일하게 정당한 정부는 공론장의 말을 듣는 정부라는 것이다.[13] "민주적 거버넌스는 시민들이 계몽된 토론에 참여할 수 있는 능력과 기회에 달려 있다".[14] 공론장에 대한 논쟁의 대부분은 공론장의 기본적 이론적 구조가 무엇인지, 공론장에서 정보가 어떻게 심의되는지, 공론장이 사회에 어떤 영향을 미치는지에 관한 것이다.

3. 하버마스의 공론장 이론

위르겐 하버마스는 공적 영역을 일반인의 관심을 끄는 이슈가 토의되고 형성되는 공적 논쟁의 장으로 보았으며, 이는 민주적 참여와 민주적 과정에 필수적인 것이라고 말했다.[80] 그러나 근대사회에서 민주적 토론은 문화 산업의 발달에 의해 억제되었으며, 매스 미디어와 더불어 대중 엔터테인먼트의 확산은 공적 영역의 쇠퇴를 초래한다.

3. 1. 부르주아 공론장

위르겐 하버마스의 저서 ''공론장의 구조 변동 - 부르주아 사회의 한 범주에 대한 탐구''는 현대 공론장 이론의 기초로 여겨진다.[21] 독일어 단어 ''Öffentlichkeit''(공론장)은 다양한 의미를 포괄하며, 의미가 명확해지고, 분배되고, 협상되는 사회적 장소 또는 무대, 그리고 이 과정에서 구성되는 집단, 즉 "대중"을 의미하는 공간적 개념을 함축한다.[22]하버마스는 부르주아 공론장을 "대중으로 모인 사적인 사람들"로 이해하며, 이들은 공공 권력에 맞서 상품 교환과 사회적 노동 영역에서 관계를 규율하는 일반적인 규칙에 대한 토론에 참여한다고 보았다.[23] 그는 합리적-비판적 토론과 논의에 기반한 "부르주아" 공론장의 창조, 번영, 그리고 쇠퇴에 대한 역사-사회학적 설명을 제공했다.[24]

하버마스는 18세기에 새로운 시민 사회가 등장했으며, 이는 뉴스 및 공통 관심사를 자유롭게 교환하고 논의할 수 있는 열린 상업적 무대에 대한 필요성에 의해 주도되었다고 주장한다. 문해율 증가, 문학 접근성, 새로운 종류의 비판적 저널리즘이 동반되면서, 통치 권력과는 별개의 영역이 유럽 전역에서 진화하기 시작했다. "절대주의 국가의 비밀스럽고 관료적인 관행과의 충돌 속에서, 새롭게 등장한 부르주아는 통치자의 권력이 단순히 사람들에게 표현되는 공론장을, 국가 권력이 사람들의 정보에 입각한 비판적 담론을 통해 공개적으로 감시받는 공론장으로 점차 대체했다."[25]

하버마스는 새로운 공론장의 출현을 위한 전제 조건으로 세 가지 "'제도적 기준'"을 제시한다.[26]

# 지위 무시: "지위의 평등을 전제하기는커녕, 지위를 완전히 무시하는 일종의 사회적 교류"가 보존되어야 한다.

# 공통 관심사 영역: 교회와 국가 권력이 해석을 독점하던 영역에서 벗어나, '공통 관심사' 영역이 공론의 비판적 관심 대상이 되어야 한다.

# 포괄성: 모든 사적인 사람들이 논의에 참여할 수 있어야 하며, 공론장은 어떤 경우에도 완전히 닫히거나 파벌로 통합될 수 없다.

이러한 기준은 영국의 커피 하우스, 프랑스의 살롱, 독일의 ''Tischgesellschaften''과 같은 담론의 장소에서 나타났다. 하버마스는 부르주아 사회가 이러한 기준을 배양하고 유지했다고 주장한다. 커피 하우스는 예술 및 문학 비평의 중심지가 되었고, 프랑스 살롱에서는 "여론은 경제적 의존의 속박에서 해방되었다".[7]

부르주아 공론장의 출현은 18세기 자유주의 민주주의에 의해 지원되었으며, 이는 출판 기업, 신문 및 토론 포럼과 같은 기관 설립을 가능하게 했다. 민주주의 언론은 이 공론장을 실행하는 주요 도구였으며, 교회와 정부의 권력으로부터 분리되어 다양한 경제적 및 사회적 자원에 대한 접근성을 특징으로 했다.

그러나 하버마스는 이러한 합리적이고 보편주의적 정치 영역이 경제와 국가로부터 자유로웠지만, 처음 그것을 세운 힘에 의해 파괴되었다고 주장한다. 소비주의적 경향이 사회에 침투하면서 시민들은 정치적 행동보다 소비에 더 관심을 갖게 되었고, 자본주의 경제의 성장은 부의 불균형을 심화시켰다. 미디어는 정치 세력의 도구가 되었고, 대중이 정치 문제에 대한 정보를 얻는 매체가 아닌 광고의 매체가 되었다. 이로 인해 공론장에 대한 접근이 제한되었고, 현대 자본주의 세력이 경쟁 경제에서 운영하고 번성하기 위해서는 공론장의 정치적 통제가 불가피해졌다.

결국, 미디어 권력이 등장하여 조작의 목적으로 사용되면서 공공성의 원칙은 훼손되었다. 대중 매체에 의해 구조 조정되고 지배된 공론장은 권력에 의해 침투된 무대로 발전하여, 주제 선택 및 기여를 통해 영향력을 행사하고 행동에 영향을 미치는 커뮤니케이션 흐름을 통제하기 위한 전투가 벌어졌다.[27]

3. 2. 공론장의 조건

하버마스는 공적 영역을 일반인의 관심을 끄는 이슈가 토의되고 형성되는 공적 논쟁의 장으로 보았으며, 민주적 참여와 민주적 과정에 필수적인 것이라고 말했다.[80] 그러나 근대사회에서 민주적 토론은 문화 산업의 발달에 의해 억제되었으며, 매스 미디어와 더불어 대중 엔터테인먼트의 확산은 공적 영역의 쇠퇴를 초래한다.3. 3. 공론장의 쇠퇴?

하버마스는 공적 영역을 일반인의 관심을 끄는 이슈가 토의되고 형성되는 공적 논쟁의 장으로 보았으며, 이는 민주적 참여와 민주적 과정에 필수적인 것이라고 말했다.[80] 그러나 근대사회에서 민주적 토론은 문화 산업의 발달에 의해 억제되었으며, 매스 미디어와 더불어 대중 엔터테인먼트의 확산은 공적 영역의 쇠퇴를 초래한다.4. 비판 및 확장

페미니스트 학자들은 하버마스가 공적 영역을 가정과 사적 영역과 분리하면서 여성에게 중요성을 갖는 많은 쟁점들이 배제되었다고 주장한다.[80] 하버마스가 지적한 살롱 문화는 상위 계급으로 제한되어 노동 계급은 접근할 수 없었으며, 특정 사회집단을 배제한 채 구성되었다.[80]

낸시 프레이저는 조앤 랜드스, 메리 P. 라이언, 제프 엘리 등 다른 학자들의 연구를 언급하며, 부르주아 공론장이 "상당한 수의 배제"로 구성되었다고 주장한다. 즉, 부르주아 공론장은 여성과 역사적으로 소외된 집단을 차별했으며, 이는 성별, 사회적 지위, 민족성, 재산 소유권 등 대안적 공론장의 희생으로 지배적인 남성 부르주아 공론장의 헤게모니 경향을 제시함으로써 다른 집단이 자신의 특정한 관심사를 표명하는 것을 막았다는 것이다. 프레이저는 부르주아 공론장이 지위의 불평등을 괄호 처리할 것을 요구하며, 이는 사회의 지배 집단에게 유리하게 작용하고 하위 집단에게 불리하게 작용한다고 지적한다. 또한, "공통 관심사"의 정의에 대해 문제를 제기하며, 가정 폭력의 사례를 들어 이전에는 사적인 문제였던 것이 지속적인 담론적 논쟁을 거쳐 공통 관심사로 변화한 것을 예시로 제시한다.

프레이저는 소외된 집단이 보편적 공론장에서 배제된다는 사실을 확인하고, 소외된 집단이 자체적인 공론장을 형성하며, 이를 ''하위 반(反)공론장'' 또는 반(反)공론장이라고 명명했다.

베나비브는 하버마스의 공론장 개념에서 공적 문제와 사적 문제의 구분이 여성에게 영향을 미치는 문제를 사적 영역으로 분류하고 공론장에서 논의에서 제외한다고 지적하며, 공론장이 모든 논의에 열려 있어야 한다면, "무엇이" 논의되고 "무엇이" 논의되지 않는지에 대한 구분이 있을 수 없다고 주장한다.

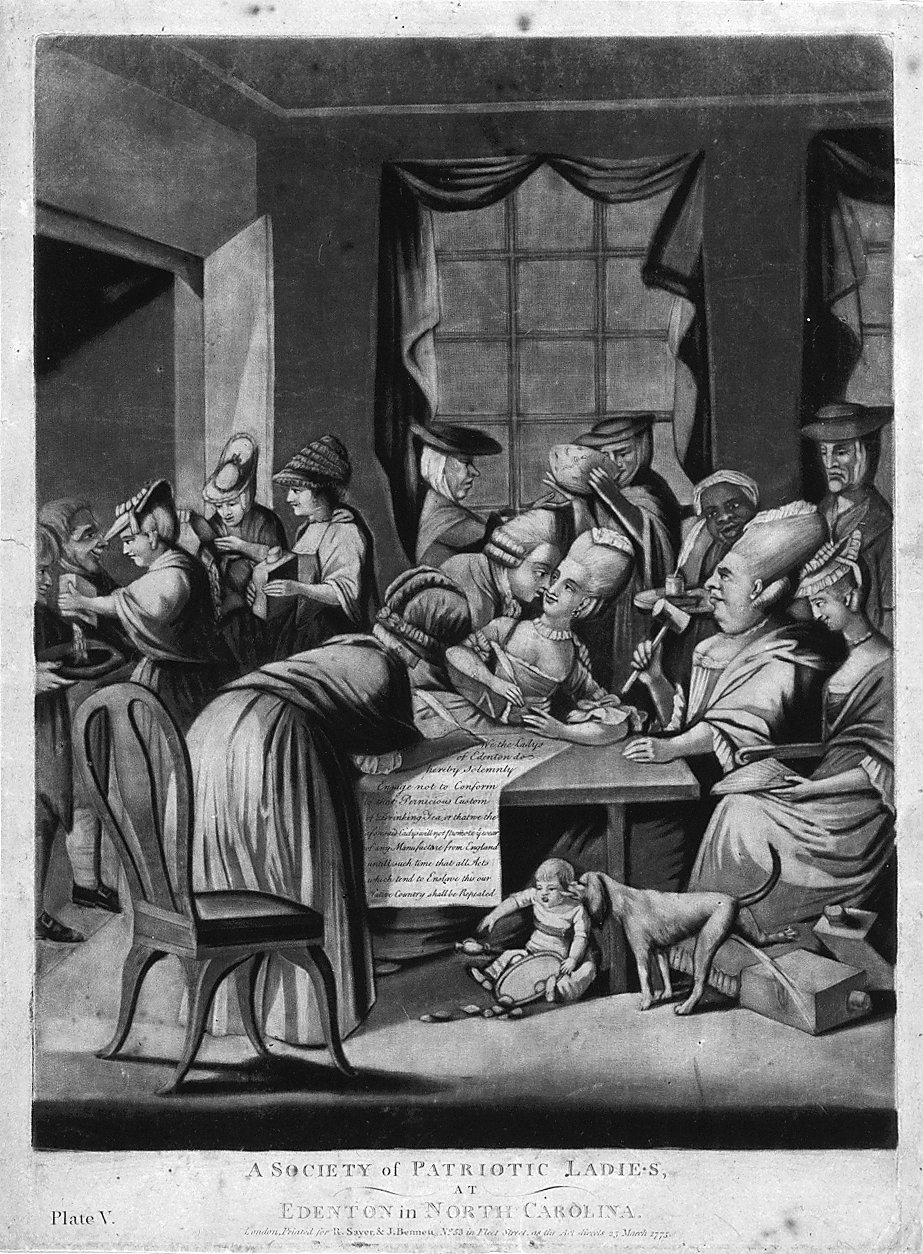

산업 혁명 동안 여성과 남성을 위한 분리된 영역을 규정하는 뚜렷한 이데올로기가 등장하면서, 공론장은 오랫동안 남성의 영역으로 여겨졌고, 여성은 사적인 가정 영역에 거주해야 했다.[36][37][38][39][40]

이성애 규범성 개념은 젠더의 기본적인 남성/여성 이분법에서 벗어난 사람이나 이성애자가 아닌 성적 지향을 가진 사람들이 자신의 정체성을 의미 있게 주장할 수 없으며, 공적 자아와 사적 자아 사이에 단절을 야기하는 방식을 설명하는 데 사용된다.

4. 1. 페미니스트 비판

페미니스트 학자들은 하버마스가 공적 영역을 가정과 사적 영역과 분리하면서 여성에게 중요성을 갖는 많은 쟁점들이 배제되었다고 주장한다.[80] 하버마스가 지적한 살롱 문화는 상위 계급으로 제한되어 노동 계급은 접근할 수 없었으며, 특정 사회집단을 배제한 채 구성되었다.[80]낸시 프레이저는 조앤 랜드스, 메리 P. 라이언, 제프 엘리 등 다른 학자들의 연구를 언급하며, 부르주아 공론장이 "상당한 수의 배제"로 구성되었다고 주장한다. 즉, 부르주아 공론장은 여성과 역사적으로 소외된 집단을 차별했으며, 이는 성별, 사회적 지위, 민족성, 재산 소유권 등 대안적 공론장의 희생으로 지배적인 남성 부르주아 공론장의 헤게모니 경향을 제시함으로써 다른 집단이 자신의 특정한 관심사를 표명하는 것을 막았다는 것이다. 프레이저는 부르주아 공론장이 지위의 불평등을 괄호 처리할 것을 요구하며, 이는 사회의 지배 집단에게 유리하게 작용하고 하위 집단에게 불리하게 작용한다고 지적한다. 또한, "공통 관심사"의 정의에 대해 문제를 제기하며, 가정 폭력의 사례를 들어 이전에는 사적인 문제였던 것이 지속적인 담론적 논쟁을 거쳐 공통 관심사로 변화한 것을 예시로 제시한다.

프레이저는 소외된 집단이 보편적 공론장에서 배제된다는 사실을 확인하고, 소외된 집단이 자체적인 공론장을 형성하며, 이를 ''하위 반(反)공론장'' 또는 반(反)공론장이라고 명명했다.

베나비브는 하버마스의 공론장 개념에서 공적 문제와 사적 문제의 구분이 여성에게 영향을 미치는 문제를 사적 영역으로 분류하고 공론장에서 논의에서 제외한다고 지적하며, 공론장이 모든 논의에 열려 있어야 한다면, "무엇이" 논의되고 "무엇이" 논의되지 않는지에 대한 구분이 있을 수 없다고 주장한다.

산업 혁명 동안 여성과 남성을 위한 분리된 영역을 규정하는 뚜렷한 이데올로기가 등장하면서, 공론장은 오랫동안 남성의 영역으로 여겨졌고, 여성은 사적인 가정 영역에 거주해야 했다.[36][37][38][39][40]

이성애 규범성 개념은 젠더의 기본적인 남성/여성 이분법에서 벗어난 사람이나 이성애자가 아닌 성적 지향을 가진 사람들이 자신의 정체성을 의미 있게 주장할 수 없으며, 공적 자아와 사적 자아 사이에 단절을 야기하는 방식을 설명하는 데 사용된다.

4. 2. 반(反)공론장

낸시 프레이저는 소외된 집단이 보편적 공론장에서 배제된다는 사실을 확인했고, 따라서 한 집단이 실제로 포괄적이라고 주장하는 것은 불가능하다고 주장했다.[11] 그녀는 억압된 집단이 "하위 반(反)공론장"을 형성한다고 주장하는데, 이는 "종속된 사회 집단의 구성원들이 자신의 정체성, 이익 및 필요에 대한 반대 해석을 공식화하기 위해 반(反)담론을 발명하고 유통하는 병행적 담론적 무대"이다.[33]페미니스트 학자들은 하버마스가 공적 영역을 가정과 사적 영역과 분리하면서 여성에게 중요성을 갖는 많은 쟁점들이 배제되었다는 주장을 펴고 있다.[80] 베나비브는 하버마스의 공론장 개념에서 공적 문제와 사적 문제의 구분이 일반적으로 여성에게 영향을 미치는 문제( "젊은이, 병자 및 노인의 재생산, 양육 및 돌봄" 문제)[34]를 사적 영역으로 분류하고 공론장에서 논의에서 제외한다고 지적한다. 그녀는 공론장이 인구에 영향을 미치는 모든 논의에 열려 있어야 한다면, "무엇이" 논의되고 "무엇이" 논의되지 않는지에 대한 구분이 있을 수 없다고 주장한다.[35] 베나비브는 페미니스트들이 자신들의 반(反)공론장에서 대중적인 공론에 맞서 싸울 것을 주장한다.

공론장은 오랫동안 남성의 영역으로 여겨졌고, 여성은 사적인 가정 영역에 거주해야 했다.[36][37][38] 산업 혁명 동안 여성과 남성을 위한 분리된 영역을 규정하는 뚜렷한 이데올로기가 등장했다.[39][40]

이성애 규범성 개념은 젠더의 기본적인 남성/여성 이분법에서 벗어난 사람이나 이성애자가 아닌 성적 지향을 가진 사람들이 자신의 정체성을 의미 있게 주장할 수 없으며, 공적 자아와 사적 자아 사이에 단절을 야기하는 방식을 설명하는 데 사용된다. 마이클 워너는 포괄적인 공론장의 개념이 우리 모두가 동등하며 동료에 대한 판단이 없다는 가정을 한다고 관찰했다. 그는 보편적인 공론장에 참여하기 위해서는 판단받지 않기 위해 일종의 무형(disembodied) 상태를 달성해야 한다고 주장한다. 그의 관찰은 동성애자 반(反)공론장을 지적하며, 동성애자들이 더 넓은 공론에 참여하기 위해 그렇지 않으면 "은밀한" 상태를 유지해야 한다는 생각을 제시한다.[41]

클루게와 네그트는 부르주아 공론장과 프롤레타리아 공론장의 구분이 주로 계급 간의 구분이 아니라고 주장한다. 프롤레타리아 공론장은 오히려 "배제된", 모호하고, 명확하게 표현되지 않은 저항이나 분노의 충동으로 간주된다. 프롤레타리아 공론장은 주관적인 감정, 일반적인 공공 담론에 대한 자기중심적인 불쾌감, 사회적으로 가치를 인정받지 못하는 이익을 담고 있다. 이들은 부르주아 공론장의 "잔여물"을 가지고 있으며, 부르주아 공론장은 근본적인 분노의 생산력에 기반하고 있다.[75]

4. 3. 수사학적 공론장

제라드 하우저(Gerard Hauser)는 공론장이 수사학적 성격을 지니며, "공공 문제에 대한 지속적인 대화"를 중심으로 형성된다고 주장했다.[43] 그는 사회 구성원들이 문제를 중심으로 공중을 형성하며, 이들은 특정 문제에 대해 토착적인 담론에 참여하는 개인들의 집단이라고 보았다.[44][45]이러한 상호 작용은 제도적 행위자뿐만 아니라 "경쟁 세력 간의 대화를 '열어주는'" 기본적인 "거리의 수사" 형태를 취할 수 있다.[42] 공론장 자체는 논의되는 문제를 중심으로 형성되며, 토론은 관심 있는 대중 전체에 걸쳐 확산된다.[47]

수사적 공론장은 다음과 같은 주요 특징을 지닌다.

- 계급 기반이 아닌 담론을 기반으로 한다.

- 비판적 규범은 실제 담론에서 나타난다. 주장은 문제를 논의하는 대중과의 공명 정도에 따라 판단된다.

- 담론 교환은 중간 단계에서 이뤄진다. 전체 인구의 대화가 아니라, 여러 중간 대화로 구성된 후 나중에 병합된다.[50]

수사적 공론장은 다섯 가지 수사적 규범으로 특징지을수 있다.

- '''투과성 경계''': 외부인도 토론에 참여 가능하다.

- '''활동''': 공중은 적극적으로 문제에 참여한다.

- '''맥락화된 언어''': 참가자들은 서로의 경험을 이해하기 위해 맥락화된 언어를 사용해야 한다.

- '''믿을 만한 외관''': 공론장은 서로와 외부 공중에게 신뢰를 줘야 한다.

- '''관용''': 활발한 담론 유지를 위해 타인의 의견을 허용해야 한다.[51]

하우저는 공론장을 "낯선 사람들이 그들과 그들의 집단에 중요하다고 인식하는 문제를 논의하는 담론적 공간"이라고 정의했다.[47]

5. 현대 미디어와 공론장

페미니스트 학자들은 하버마스가 공적 영역을 가정 및 사적 영역과 분리하면서 여성에게 중요성을 갖는 쟁점들이 배제되었다고 주장한다.[80] 정보사회에 들어서면서 '집단지성'이 사이버 공간의 공론장을 형성하며, 기존 공공 지식인의 역할을 대체하고 있다는 주장도 제기되었다.[82] 최근 미디어 영역에서 역할을 하는 공론장에 관해서 사회를 진전시키는 역할을 수행하려면 참여자들의 미디어 리터러시 교육의 필요성이 대두되고 있다. 시대가 변화함에 따라 새롭게 생겨난 온라인 공론장 개념은 사용자들의 개인화와 익명성 등의 특성으로 인해 본질적인 공론장 개념에 부합하다는 논의도 이루어지고 있다. 소셜 미디어가 온라인 공론장의 대표적인 예시로 꼽히나, 소셜 미디어를 진정한 공론장으로 볼 수 있는지에 대한 비판도 존재한다.

하버마스는 공론장은 "정보를 전달하고 이를 수신하는 사람들에게 영향을 미치는 특정 수단"을 필요로 한다고 주장한다.[20] 하버마스의 주장은 미디어가 공론장을 구성하고 유지하는 데 특히 중요하다는 것을 보여준다. 따라서 미디어에 대한 논의는 공론장 이론에서 특히 중요하게 다루어져 왔다.

하버마스는 확립된 공론장의 가상 무대에 등장하는 다섯 가지 유형의 행위자가 있다고 보았다.

(a) 특정 이익 집단을 대표하는 로비스트

(b) 일반 이익 집단을 대표하거나, 효과적으로 자신들의 이익을 표명할 수 없는 소외된 집단의 대표 부족을 대체하는 옹호자

(c) 전문 분야에서 전문적 또는 과학적 지식을 인정받아 조언을 구하는 전문가

(d) 간과된 문제에 대해 대중의 관심을 불러일으키는 도덕적 기업가

(e) 옹호자나 도덕적 기업가와는 달리, 어떤 분야에서 개인적인 명성을 얻은 지식인(예: 작가 또는 학자)으로, 전문가나 로비스트와는 달리 일반적인 이익을 증진하려는 명시적인 의도를 가지고 공론장에서 자발적으로 활동한다.[53]

존 톰슨은 하버마스의 전통적인 공론장 개념이 주로 대면 상호작용에 초점을 맞추고 있다고 비판한다. 톰슨은 현대 사회가 새로운 형태의 "매개된 공공성"[70]으로 특징지어진다고 주장하며, 그 주요 특징은 다음과 같다.

- 탈공간화 (시간/공간의 단절이 존재한다. 사람들은 같은 물리적 위치를 공유할 필요 없이 더 많은 것을 볼 수 있지만, 이러한 확장된 시야는 항상 사람들이 통제할 수 없는 각도를 갖는다).

- 비대화적 (단방향. 예를 들어, TV 진행자는 방대한 시청자에게 노출되지만 시청자는 그들에게 직접적으로 보이지 않으므로, 시청자의 반응에 맞춰 자신의 담론을 조정할 수 없다. 하지만 인터넷은 더 큰 상호작용을 가능하게 한다).

- 더 넓고 다양한 청중 (동일한 메시지가 서로 다른 교육 수준, 서로 다른 사회 계층, 서로 다른 가치관과 신념 등을 가진 사람들에게 전달될 수 있다).

이러한 매개된 공공성은 권력 관계를 변화시켜, 소수에게 다수가 보이는 것뿐만 아니라 소수도 다수를 볼 수 있게 되었다.

> "파놉티콘은 다수를 소수에게 보이게 하여 영구적인 가시성의 상태에 놓임으로써 다수에 대한 권력 행사를 가능하게 하는 반면, 커뮤니케이션 매체의 발전은 많은 사람들이 소수에 대한 정보를 수집할 수 있는 수단을 제공하며, 동시에 소수는 많은 사람들 앞에 나타날 수 있다. 미디어 덕분에 권력을 행사하는 사람들이 권력이 행사되는 사람들보다 특정 종류의 가시성에 더 많이 노출된다."[71]

그러나 톰슨은 또한 "미디어와 가시성은 양날의 검"[72]임을 인정하며, 이는 미디어가 향상된 이미지를 보여주는 데 사용될 수 있지만 (가시성을 관리함으로써), 개인은 자신의 자기 제시를 완전히 통제할 수 없다는 것을 의미한다. 실수, 실언 또는 스캔들은 이제 기록되므로 미디어를 통해 재방송될 수 있어 부인하기가 더 어려워진다.

공공 서비스 모델의 예로는 영국의 BBC와 호주의 ABC 및 SBS가 있다.

하버마스의 공론장 개념에 따르면,[73] 이 개념의 강점은 경제와 국가와는 다른 영역이 민주 정치에 중요하다는 점을 식별하고 강조한다는 것이다.

5. 1. 미디어의 역할

페미니스트 학자들은 하버마스가 공적 영역을 가정 및 사적 영역과 분리하면서 여성에게 중요성을 갖는 쟁점들이 배제되었다고 주장한다.[80] 정보사회에 들어서면서 '집단지성'이 사이버 공간의 공론장을 형성하며, 기존 공공 지식인의 역할을 대체하고 있다는 주장도 제기되었다.[82] 최근 미디어 영역에서 역할을 하는 공론장에 관해서 사회를 진전시키는 역할을 수행하려면 참여자들의 미디어 리터러시 교육의 필요성이 대두되고 있다. 시대가 변화함에 따라 새롭게 생겨난 온라인 공론장 개념은 사용자들의 개인화와 익명성 등의 특성으로 인해 본질적인 공론장 개념에 부합하다는 논의도 이루어지고 있다. 소셜 미디어가 온라인 공론장의 대표적인 예시로 꼽히나, 소셜 미디어를 진정한 공론장으로 볼 수 있는지에 대한 비판도 존재한다.하버마스는 공론장은 "정보를 전달하고 이를 수신하는 사람들에게 영향을 미치는 특정 수단"을 필요로 한다고 주장한다.[20] 하버마스의 주장은 미디어가 공론장을 구성하고 유지하는 데 특히 중요하다는 것을 보여준다. 따라서 미디어에 대한 논의는 공론장 이론에서 특히 중요하게 다루어져 왔다.

하버마스는 확립된 공론장의 가상 무대에 등장하는 다섯 가지 유형의 행위자가 있다고 보았다.

(a) 특정 이익 집단을 대표하는 로비스트

(b) 일반 이익 집단을 대표하거나, 효과적으로 자신들의 이익을 표명할 수 없는 소외된 집단의 대표 부족을 대체하는 옹호자

(c) 전문 분야에서 전문적 또는 과학적 지식을 인정받아 조언을 구하는 전문가

(d) 간과된 문제에 대해 대중의 관심을 불러일으키는 도덕적 기업가

(e) 옹호자나 도덕적 기업가와는 달리, 어떤 분야에서 개인적인 명성을 얻은 지식인(예: 작가 또는 학자)으로, 전문가나 로비스트와는 달리 일반적인 이익을 증진하려는 명시적인 의도를 가지고 공론장에서 자발적으로 활동한다.[53]

존 톰슨은 하버마스의 전통적인 공론장 개념이 주로 대면 상호작용에 초점을 맞추고 있다고 비판한다. 톰슨은 현대 사회가 새로운 형태의 "매개된 공공성"[70]으로 특징지어진다고 주장하며, 그 주요 특징은 다음과 같다.

- 탈공간화 (시간/공간의 단절이 존재한다. 사람들은 같은 물리적 위치를 공유할 필요 없이 더 많은 것을 볼 수 있지만, 이러한 확장된 시야는 항상 사람들이 통제할 수 없는 각도를 갖는다).

- 비대화적 (단방향. 예를 들어, TV 진행자는 방대한 시청자에게 노출되지만 시청자는 그들에게 직접적으로 보이지 않으므로, 시청자의 반응에 맞춰 자신의 담론을 조정할 수 없다. 하지만 인터넷은 더 큰 상호작용을 가능하게 한다).

- 더 넓고 다양한 청중 (동일한 메시지가 서로 다른 교육 수준, 서로 다른 사회 계층, 서로 다른 가치관과 신념 등을 가진 사람들에게 전달될 수 있다).

이러한 매개된 공공성은 권력 관계를 변화시켜, 소수에게 다수가 보이는 것뿐만 아니라 소수도 다수를 볼 수 있게 되었다.

> "파놉티콘은 다수를 소수에게 보이게 하여 영구적인 가시성의 상태에 놓임으로써 다수에 대한 권력 행사를 가능하게 하는 반면, 커뮤니케이션 매체의 발전은 많은 사람들이 소수에 대한 정보를 수집할 수 있는 수단을 제공하며, 동시에 소수는 많은 사람들 앞에 나타날 수 있다. 미디어 덕분에 권력을 행사하는 사람들이 권력이 행사되는 사람들보다 특정 종류의 가시성에 더 많이 노출된다."[71]

그러나 톰슨은 또한 "미디어와 가시성은 양날의 검"[72]임을 인정하며, 이는 미디어가 향상된 이미지를 보여주는 데 사용될 수 있지만 (가시성을 관리함으로써), 개인은 자신의 자기 제시를 완전히 통제할 수 없다는 것을 의미한다. 실수, 실언 또는 스캔들은 이제 기록되므로 미디어를 통해 재방송될 수 있어 부인하기가 더 어려워진다.

공공 서비스 모델의 예로는 영국의 BBC와 호주의 ABC 및 SBS가 있다.

하버마스의 공론장 개념에 따르면,[73] 이 개념의 강점은 경제와 국가와는 다른 영역이 민주 정치에 중요하다는 점을 식별하고 강조한다는 것이다.

5. 2. 온라인 공론장

페미니스트 학자들은 하버마스가 공적 영역을 가정 및 사적 영역과 분리하면서 여성에게 중요성을 갖는 많은 쟁점들이 배제되었다는 주장을 펴고 있다.[80] 또한 오늘날 미디어가 다양한 공적 사안에 대해 방송하고 사회 내에서 폭넓은 토론을 촉진함으로써, 공론장이 위축되기는커녕 실제로는 오히려 확장되고 있음을 보여주고 있다.[80] 정보사회에 들면서 '집단지성'이 사이버 공간의 공론장을 형성하며, 기존의 공공 지식인이 수행하던 역할을 대체하고 있다는 주장도 제기되었다.[82]하버마스는 특정한 조건 하에서, 미디어가 공론장에서 담론을 촉진하는 역할을 한다고 주장한다.[55] 인터넷의 부상은 공론장 이론을 인터넷 기술에 적용하는 학자들의 부활을 가져왔다.[56] S. Edgerly 외 연구진의 연구[57]는 유튜브가 온라인 공론장 역할을 할 수 있는지에 초점을 맞췄다. 연구자들은 캘리포니아주 8호 법안(2008년)을 예시로 사용하여 대규모의 비디오 댓글 샘플을 조사했다. 긍정적인 담론은 유튜브가 정치 과정에서 영향력 있는 역할을 할 수 있으며, 젊은 사람들을 정치적으로 동원하는 데 영향력 있는 힘으로 작용할 수 있다는 것을 전제로 한다. 유튜브는 누구나 원하는 정치적 지식을 얻을 수 있게 했다. Edgerly 외 연구진의 연구[59]는 분석된 유튜브 댓글이 다양하다는 것을 발견했다. 그들은 이것이 유튜브가 공개적인 토론을 위한 공간을 제공한다는 가능한 지표라고 주장한다.

S. Buckley의 추가 연구[60]는 뉴스 콘텐츠, 특히 미국 케이블 뉴스가 공론장 형성에 기여하는 역할에 대해 고찰했다. 그의 연구는 5개의 뉴스 기관이 업로드한 총 1239개의 비디오를 분석하고 콘텐츠와 사용자 참여 간의 연관성을 조사했다. 콘텐츠 및 감성 분석을 통해, 비디오 제목에 사용된 언어의 감성이 대중에게 영향을 미치며, 부정적인 감성을 가진 제목이 더 많은 사용자 참여를 유도한다는 것을 시사했다.

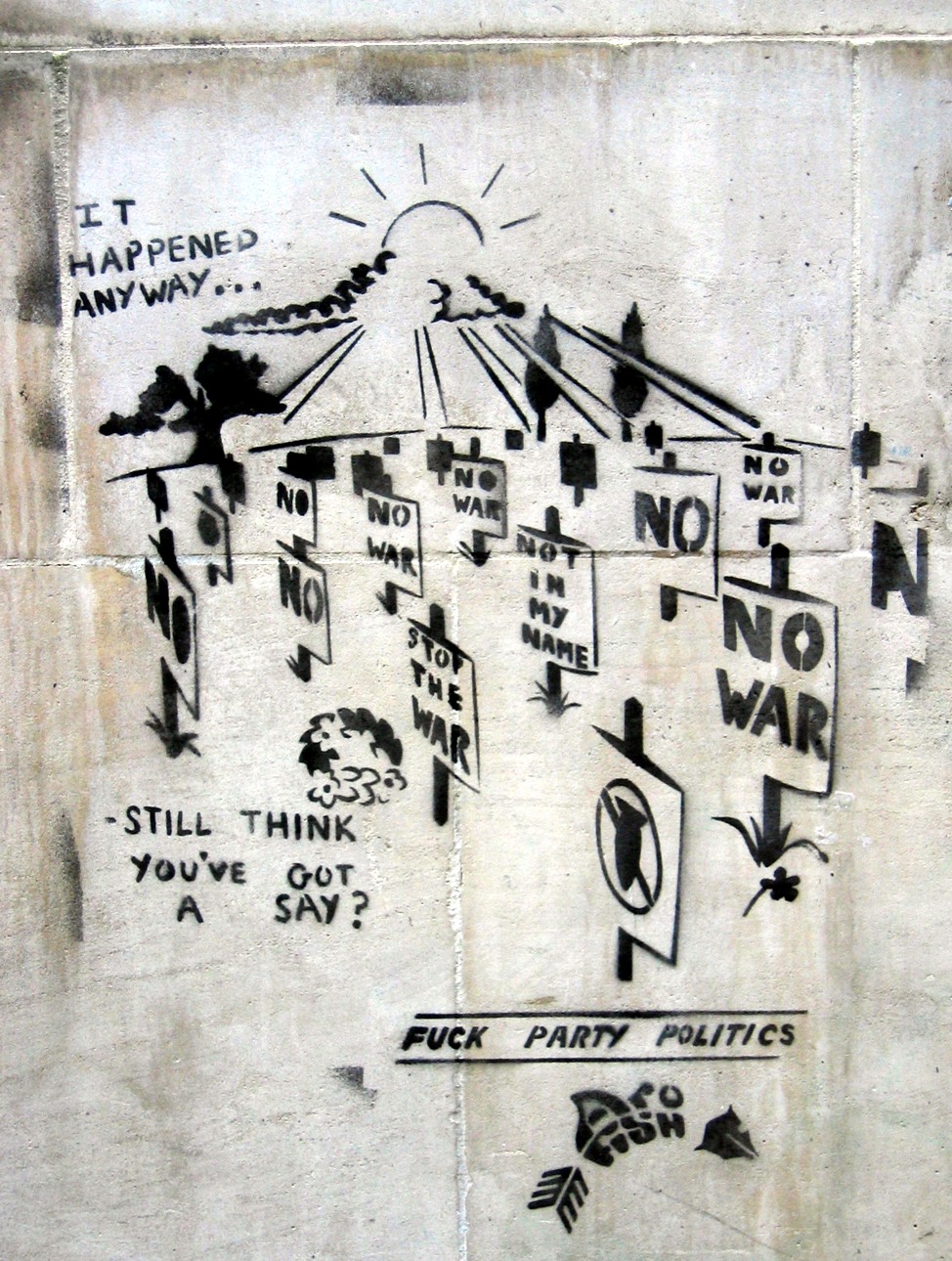

사회학자 브라이언 로더와 단 머시아는 소셜 미디어가 정치적 소통의 기회를 증가시키고, 가상 공론장 내에서 정치적 논의를 위한 민주적 역량을 가능하게 한다고 주장한다.[66] 그 결과 시민들이 정부와 기업의 정치적, 경제적 권력에 도전할 수 있게 된다. 그러나 두 저자는 소셜 미디어의 주된 용도가 친구 간의 엔터테인먼트, 소비주의, 콘텐츠 공유라고 지적한다. 로더와 머시아는 "개인의 선호도는 구글(Google), 야후(Yahoo), 페이스북(Facebook), 유튜브(YouTube)와 같은 소수의 거대 노드에 사회적 관계가 불균등하게 퍼져 있으며, 이들이 대다수의 사용자를 끌어들인다"고 지적한다.[67]

소셜 미디어가 정치 참여를 위한 새로운 기회를 제공한다고 결론짓지만, 신뢰할 수 없는 소스에 접근하는 위험에 대해 사용자들에게 경고한다. 인터넷은 가상 공론장에 여러 방식으로 영향을 미치지만, 일부 관찰자들이 초창기에 주장했던 것처럼 자유로운 유토피아적 플랫폼은 아니다.[68][69]

5. 3. 온라인 공론장의 한계

위르겐 하버마스가 지적한 살롱 문화는 상위 계급으로 제한되어 노동 계급은 접근할 수 없었으며, 특정 사회집단을 배제한 채 구성되었다.[80] 페미니스트 학자들은 하버마스가 공적 영역을 가정과 사적 영역과 분리하면서 여성에게 중요성을 갖는 많은 쟁점들이 배제되었다고 주장한다.[80]오늘날 미디어가 다양한 공적 사안에 대해 방송하고 사회 내에서 폭넓은 토론을 촉진함으로써 공론장이 위축되기보다는 확장되고 있다는 견해도 있다.[80] 정보사회에서 '집단지성'이 사이버 공간의 공론장을 형성하며 기존 공공 지식인의 역할을 대체하고 있다는 주장도 제기되었다.[82] 한편, 참여자들의 미디어 리터러시 교육 필요성이 대두되고 있으며, 온라인 공론장의 특성인 개인화와 익명성이 본질적인 공론장 개념에 부합하는지에 대한 논의도 진행 중이다.

소셜 미디어는 온라인 공론장의 대표적인 예시로 꼽히지만, 진정한 공론장으로 볼 수 있는지에 대한 비판도 존재한다. 콜린 스파크스(Colin Sparks)는 초국가적 수준에서 운영되는 세계화와 글로벌 기구의 증가에 따라 새로운 글로벌 공론장이 필요하다고 지적하면서도, 기존 미디어가 시장과 소유권 집중으로 인해 제약을 받는다고 보았다.[61] 그는 인터넷 역시 공론장의 기준을 충족하지 못하며, 이러한 제약이 극복되지 않으면 글로벌 공론장은 나타나기 어렵다고 주장했다.[62]

독일 학자 위르겐 게르하르츠(Jürgen Gerhards)와 마이크 S. 셰퍼(Mike S. Schäfer)는 2009년 연구에서 인터넷이 양질의 신문보다 더 광범위한 커뮤니케이션 환경을 제공하는지 비교 분석했다. 연구 결과, 두 매체 모두에서 과학 행위자가 지배적이며 대중의 참여는 일어나지 않는다는 사실을 발견했다.[63] 이들은 검색 알고리즘이 링크의 인기도를 기반으로 정보 출처를 선택하며, 이는 덜 유명한 목소리를 침묵시킨다고 주장한다.[63] [64] 어스트로터핑은 이러한 견해를 뒷받침하는 또 다른 전술로, ''가디언(The Guardian)'' 칼럼니스트 조지 몬비오트(George Monbiot)는 어스트로터핑 소프트웨어가 온라인 민주주의 개념을 위협한다고 경고했다.[65]

5. 4. 미디어 리터러시 교육의 필요성

하버마스가 지적한 살롱 문화는 상위 계급으로 제한되어 노동 계급은 접근할 수 없었으며, 특정 사회집단을 배제한 채로 구성되었다.[80] 페미니스트 학자들은 하버마스가 공적 영역을 가정과 사적 영역과 분리하면서 여성에게 중요성을 갖는 많은 쟁점들이 배제되었다고 주장한다.[80] 오늘날 미디어가 다양한 공적 사안에 대해 방송하고 사회 내에서 폭넓은 토론을 촉진함으로써 공론장이 위축되기보다는 오히려 확장되고 있다는 것을 보여준다.[80] 정보사회에서 '집단지성'이 사이버 공간의 공론장을 형성하며, 기존의 공공 지식인이 수행하던 역할을 대체하고 있다는 주장도 제기되었다.[82]최근 미디어 영역에서 역할을 하고 있는 공론장이 사회를 진전시키는 역할을 수행하려면 참여자들의 미디어 리터러시 교육의 필요성이 대두되고 있다. 시대가 변화함에 따라 새롭게 생겨난 온라인 공론장 개념은 사용자들의 개인화와 익명성 등의 특성으로 인해 본질적인 공론장 개념에 부합하다는 논의도 이루어지고 있다. 소셜 미디어가 온라인 공론장의 대표적인 예시로 꼽히지만, 소셜 미디어를 진정한 공론장으로 볼 수 있는지에 대한 비판도 존재한다.

6. 한국 사회와 공론장

6. 1. 정치적 양극화와 공론장

6. 2. 세대 간 갈등과 공론장

6. 3. 더불어민주당과 공론장

참조

[1]

논문

Public Sphere

2011

[2]

서적

Public Brainpower: Civil Society and Natural Resource Management

https://www.research[...]

2018-01-01

[3]

웹사이트

Jürgen Habermas and the Public Sphere

http://www.media-stu[...]

[4]

서적

Vernacular Voices: The Rhetoric of Publics and Public Spheres

https://books.google[...]

Univ of South Carolina Press

1999

[5]

간행물

Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy

[6]

논문

Toward a Normative Conception of Difference in Public Deliberation

[7]

간행물

The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society

The MIT Press

1989

[8]

문서

Habermas 1989, p. 30

[9]

문서

Habermas 1989, pp. 30-31

[10]

문서

Habermas 1989, p. 31

[11]

문서

Fraser 1990, p=57

[12]

문서

Habermas 1989, p. 27

[13]

간행물

Habermas and the Public Sphere

MIT Press

[14]

문서

Hauser 1998, p=83

[15]

간행물

The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society

The MIT Press

1989

[16]

간행물

The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society

The MIT Press

1989

[17]

간행물

The Human Condition

University of Chicago Press

[18]

서적

The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society

https://archive.org/[...]

The MIT Press

1989

[19]

간행물

The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society

The MIT Press

1989

[20]

간행물

Critical theory and Society: A Reader

Routledge

[21]

간행물

The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society

The MIT Press

1989

[22]

간행물

Public sphere and experience: toward an analysis of the bourgeois and proletarian public sphere

University of Minnesota Press

[23]

문서

Habermas 1989, 27

[24]

학위논문

Public deliberation on the Web: A Habermasian inquiry into online discourse

http://urn.nb.no/URN[...]

University of Oslo

[25]

문서

Habermas 1989:xi

[26]

문서

Habermas 1989, pp. 36

[27]

간행물

Habermas and the Public Sphere

MIT press

[28]

문서

Berdal 2004, p. 24

[29]

간행물

Habermas and the Public Sphere

The MIT press

[30]

문서

Fraser 1992

[31]

문서

Fraser 1990, p=58

[32]

문서

Fraser 1990, p=62

[33]

문서

Fraser 1990, p=67

[34]

문서

Benhabib 1992 pp. 89–90

[35]

문서

Benhabib 1992, p. 89

[36]

논문

Golden age to separate spheres? A review of the categories and chronology of English women's history

[37]

논문

Frontier Politics: Sex, Gender, and the Deconstruction of the Public Sphere

[38]

서적

The 'woman question' and higher education: perspectives on gender and knowledge production in America

Edward Elgar Publishing

[39]

서적

Encyclopedia of feminist literary theory

Routledge

[40]

서적

The concise encyclopedia of sociology

Wiley-Blackwell

[41]

서적

Habermas and the Public Sphere

MIT Press

[42]

간행물

[43]

서적

Vernacular Voices: The Rhetoric of Publics and Public Spheres

University of South Carolina

[44]

간행물

[45]

간행물

[46]

간행물

[47]

간행물

[48]

간행물

[49]

간행물

[50]

간행물

[51]

간행물

[52]

논문

Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research1 Communication Theory 16 (4): 411–426.

[53]

논문

Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research1 Communication Theory 16 (4): 411–426.

[54]

논문

Education, the Public Sphere, and Neoliberalism: Libraries' Contexts.

[55]

논문

Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research1

2006-11-01

[56]

논문

Online Forums and Deliberative Democracy

2005-09-01

[57]

웹사이트

YouTube as a public sphere: The Proposition 8 debate

https://scholar.goog[...]

2015-02-25

[58]

웹사이트

YouTube as a public sphere: The Proposition 8 debate

https://scholar.goog[...]

2015-02-25

[59]

웹사이트

YouTube as a public sphere: The Proposition 8 debate

https://scholar.goog[...]

2015-02-25

[60]

학위논문

YouTube and the public sphere: What role does YouTube play in contributing towards Habermas' notion of the public sphere1

https://orca.cardiff[...]

Cardiff University

2020-09-02

[61]

간행물

[62]

서적

The Internet and the Global Public Sphere in Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy

Cambridge University Press

[63]

서적

Is the internet a better public sphere? Comparing old and new media in the USA and Germany

SAGE

[64]

서적

Is the internet a better public sphere? Comparing old and new media in the USA and Germany

SAGE

[65]

뉴스

The need to protect the internet from 'astroturfing' grows ever more urgent

https://www.theguard[...]

The Guardian

2011-02-23

[66]

논문

Networking Democracy? Social media innovations and participatory politics

http://openaccess.ci[...]

[67]

논문

Networking Democracy? Social media innovations and participatory politics

http://openaccess.ci[...]

[68]

논문

The platformization of the public sphere and its challenge to democracy

2024

[69]

서적

Algorithmic Democracy: A Critical Perspective Based on Deliberative Democracy

Springer International Publishing

2024

[70]

서적

The Media and the Modernity: A social theory of the media

Polity Press

[71]

서적

The Media and the Modernity. A social theory of the media

Polity Press

[72]

서적

The Media and the Modernity: A social theory of the media

https://archive.org/[...]

Polity Press

[73]

서적

The Media and the public sphere

The MIT Press

[74]

간행물

Policy and politics: Public service broadcasting and the information market The Media and the Public Sphere

SAGE

[75]

서적

[76]

서적

[77]

간행물

Commonwealth

https://archive.org/[...]

Belknap Press of Harvard University Press

[78]

간행물

Multitude: war and democracy in the age of Empire

https://archive.org/[...]

The Penguin Press

[79]

서적

[80]

서적

사회학의 핵심 개념들

동녘

2019-04-06

[81]

서적

공론장의 구조 변동: 부르주아 사회의 한 범주에 관한 연구

[82]

저널

중국 “사이버 공공지식인”의 가능성에 대한 연구

2019-04-07

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com