아함경

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아함경은 산스크리트어 '아가마'의 음역으로, '전해져 내려온 가르침'을 의미하며, 초기 불교 학파의 경전 모음집을 지칭한다. 한역된 《4아함》은 여러 부파 불교에서 전승된 아함경을 번역한 것으로, 《장아함경》, 《중아함경》, 《잡아함경》, 《증일아함경》을 포함한다. 이와 상응하는 팔리어 경전으로는 4부, 5부가 있으며, 아함경은 부처의 가르침과 초기 불교 교단의 생활상을 담고 있다. 한국 불교는 아함경을 통해 초기 불교의 가르침을 수용했으며, 고려대장경에 한역 4아함이 모두 포함되어 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 불경 - 명진

명진은 1975년 해인사에서 출가한 조계종 승려이자, 불교계 민주화 운동과 사회 비판적 활동을 펼쳐온 사회 운동가이다. - 불경 - 숫타니파타

숫타니파타는 초기 불교 경전 중 하나로, 부처의 설법을 모아 놓았으며, 석가모니 부처를 역사적 인물로 이해하는 데 중요하고 출가 수행자의 삶과 깨달음에 이르는 길을 강조한다. - 빈 문단이 포함된 문서 - 광주고등법원

광주고등법원은 1952년에 설치되어 광주광역시, 전라남도, 전북특별자치도, 제주특별자치도를 관할하며, 제주와 전주에 원외재판부를 두고 있다. - 빈 문단이 포함된 문서 - 1502년

1502년은 율리우스력으로 수요일에 시작하는 평년으로, 이사벨 1세의 이슬람교 금지 칙령 발표, 콜럼버스의 중앙아메리카 해안 탐험, 바스쿠 다 가마의 인도 상관 설립, 크리미아 칸국의 킵차크 칸국 멸망, 비텐베르크 대학교 설립, 최초의 아프리카 노예들의 신대륙 도착 등의 주요 사건이 있었다.

2. 명칭

아함(阿含)은 산스크리트어 '아가마(āgama)'를 음역한 것으로, '전해져 내려온 가르침'을 뜻한다. 팔리어 '니까야(Nikāya)'는 '모음(collection)'을 의미하며, 아함과 같은 뜻으로 사용된다.[3]

《아함경(阿含經)》은 초기 불교 경전의 집성으로, 한역된 4아함과 팔리어 4부로 구성되어 있다.

3. 구성

이들 경전은 내용상 서로 대응되지만, 완전히 일치하지는 않는다. 예를 들어, 앙굿타라 니까야와 상윳타 니까야의 상당 부분이 '아가마'에는 존재하지 않으며, 일부 경전은 내용이 다르다.[3]

'아가마(āgama)'라는 용어는 초기 불교 학파의 경전 모음집을 지칭하며, 니까야와 동의어로 사용되기도 한다. 때로는 경전의 한 종류를 지칭하기도 하는데, 이 경우 테라바다 전통에서 고타마 붓다의 가르침에 대한 가장 오래되고 정확한 표현이라고 여기는 수트라-피타카와 비나야-피타카를 포함할 수 있다.[4]

아상가는 4세기의 마하야나 아비달마 저서인 ''아비달마삼유차야''에서 아가마를 포함하는 컬렉션을 'Śrāvakapiṭaka(성문승 피타카)'라고 부르며, 사라바카와 벽지불과 연관시켰다.[5] 마하야나 경전은 'Bodhisattvapiṭaka(보살 피타카)'로 분류된다.[5]

현존하는 아가마는 네 가지 컬렉션이 있으며, 이 외에도 언급과 단편만 남아있는 크슈드라카아가마(Kṣudrakāgama)가 있다. 현존하는 네 가지 컬렉션은 중국어 번역으로만 전체가 보존되어 있지만, 최근에는 네 컬렉션 모두에서 작은 부분이 산스크리트어로 발견되었고, 다섯 아가마 중 네 아가마의 일부가 티베트어로 보존되어 있다.[8]

3. 1. 한역 4아함

한역된 《'''4아함'''(四阿含)》은 《장아함경(長阿含經)》, 《중아함경(中阿含經)》, 《잡아함경(雜阿含經)》, 《증일아함경(增一阿含經)》의 4종을 말한다.[36][37]

4아함은 불교 교단이 부파로 분열되기 이전에 이미 형식상으로 분류되어, 대개 모든 부파가 그 원형을 가지고 있었을 것으로 여겨진다.[37] 현존하는 한역 4아함은 서로 다른 부파에 의해 전해진 것이다.[37]

각 아함경의 소속 부파는 다음과 같다.3. 2. 팔리어 4부

상좌부 불교에서 전승된 경전으로, 팔리어로 기록되어 있다.

《4부(四部)》에 《소부(小部)》 15경을 추가하여 《5부(五部)》라고 한다.

4. 역사

옌스-우베 하트만에 따르면, 부처의 설법은 부처 입멸 직후 열린 최초의 결집 때 이미 수집되었다고 전해진다.[6] 그러나 학자들은 이 텍스트들이 알려지지 않은 핵심에서 시작하여 점차 내용과 형식이 변화하며 발전했다고 본다.[6]

초기 불교 교단 중 설일체유부, 가섭부, 대중부, 법장부 등은 네 개의 아가마에 대해 서로 다른 판본을 가지고 있었다. 현대 학자들은 아가마와 팔리 경전의 니카야를 비교하여 내용 변화와 어구를 연구하고, 초기 불교 경전의 모습을 파악하고자 한다.[3]

중국에서는 아함경이 원초적 경전이라는 인식이 있었으나 크게 주목받지 못했다. 천태종의 교상판석에서는 아함경을 석가모니가 포교 초기에 일반인을 위해 설한 초보적인 가르침으로 보았다.

일본에서도 불교 전래 초기부터 아함경이 전해졌으나, 천태종의 영향으로 오랫동안 주목받지 못했다. 에도 시대의 유학자 도미나가 나카모토는 『출정후어』에서 "대승비불설"을 주장하며 아함경을 재평가했지만, 아함경 중 석가의 직설은 일부이며 대부분 후대에 추가된 것이라고 보았다.[24] 이는 근현대 학계의 아함경 평가와도 일치한다.

4. 1. 초기 불교와 아함경

고타마 붓다가 입멸(入滅)한 후, 그의 제자들은 스승의 가르침을 모아 결집(結集)하여 암송으로 전승하였다.[6] 초기 불교 교단은 여러 부파로 분열되었고, 각 부파는 자신들의 아함경을 전승하였다.[37] 바바 노리히사에 따르면, 21세기 현재 학계에서는 "서사가 시작된 후(서사와 함께) 율의 본체 부분과 사아함경이 정리되어 갔다"는 설이 있다고 한다.[30]불교에서 '아가마(āgama)'라는 용어는 초기 불교 학파의 경전 모음집을 지칭하며, 팔리 경전의 수트라-피타카의 처음 네 개의 '니까야'(및 다섯 번째 일부)에 해당한다. 때때로 '아가마'는 경전의 한 종류를 지칭하며, 테라바다 전통에서 고타마 붓다의 가르침에 대한 가장 오래되고 역사적으로 정확한 표현이라고 여기는 비나야-피타카와 함께, 수트라-피타카를 포함할 수 있다.[4]

4세기의 마하야나 아비달마 저서인 ''아비달마삼유차야''에서 아상가는 프라크리트어/산스크리트어 아가마를 포함하는 컬렉션을 'Śrāvakapiṭaka(성문승 피타카)'라고 부르며, 이를 사라바카와 벽지불과 연관시킨다.[5]

4. 2. 아함경의 전래와 번역

한역된 《'''4아함'''(四阿含)》은 《장아함(長阿含)》, 《중아함(中阿含)》, 《잡아함(雜阿含)》, 《증일아함(增一阿含)》의 4종을 가리킨다.[36][37]《4아함》은 불교 교단이 부파로 분열되기 이전에 이미 주로 형식상으로 분류되어 대개 모든 부파가 그 원형을 가지고 있었을 것으로 여겨진다.[37] 현존하는 한역 4아함은 각각 서로 다른 부파에 의해 전해진 것이다.[37]

《4아함》에 상당하는 팔리어 문헌의 《4부(四部)》는 다음과 같다.[36]

《4부(四部)》에 《소부(小部)》 15경을 추가하여 《5부(五部)》라고 한다.

주요 경전 모음 외에도 상당한 양의 아가마 양식의 텍스트가 존재하며, 이들은 다양한 자료에서 발견된다.

- 중국 불교 경전에 포함된 부분적인 아가마 경전 모음과 독립된 경전들.

- 티베트 불교 경전에 포함된 소규모 경전 그룹 또는 독립된 경전들.

- 산스크리트어, 간다라어 또는 기타 고대 인도 언어로 된 고대 필사본에서 재구성된 경전들.

- 대승 경전, 아비달마 논서, 후기 주석서 등에 보존된 아가마 경전의 구절 및 인용문.

- 비문에 보존된 고립된 문구. (예: 룸비니의 아쇼카 석주는 《마하파리니르바나 수트라》의 인용구인 ''iha budhe jāte''를 선언한다.)

중국에서는 원초적인 경전이라는 지적이나 연구가 진행된 기록은 있지만, 중요시되지는 않았다. 천태종의 교상판석인 오시팔교에서는 아함경을 석가가 포교 초기 일반인을 위해 설한 가장 평이하고 초보적인 가르침으로 위치를 정하고 있다.

일본에도 불교 전파 초기부터 전해졌으며, 구사종에서 연구되었다고 전해지지만, 오시팔교의 영향이 강했기 때문에 오랫동안 읽히지 않았다.

에도 시대의 유학자 도미나가 나카모토는 『출정후어』에서 "대승비불설"을 주장하며 아함경을 재평가했다. 도미나가는 아함경을 원초적인 경전으로 평가하면서, "그 실상은 아난이 모은 바는 겨우 아함의 수장일 뿐이다" [24]라고 하였다. 즉, 아함경 가운데 석가의 직설이라고 생각해도 좋은 것은 기껏해야 수장에 불과하며 대부분은 후세에 덧붙여진 것이라고 보았다. 이러한 견해는 근현대 학계에서의 아함경에 대한 평가와 기본적으로 일치한다.

4. 3. 아함경 연구사

근대 이전에는 천태종의 교상판석(敎相判釋)에서 아함경을 초보적인 가르침으로 여겼다.[24] 근대 이후, 유럽과 일본에서 문헌학적 연구가 진행되면서 아함경의 중요성이 재조명되었다. 특히, 팔리 경전과의 비교 연구를 통해 초기 불교 연구에 기여했다.[3]에도 시대의 유학자 도미나가 나카모토는 『출정후어』에서 "대승비불설"을 주장하며 아함경을 재평가했다. 그는 아함경을 원초적인 경전으로 평가하면서도, "그 실상은 아난이 모은 바는 겨우 아함의 수장일 뿐이다"라고 하여, 아함경 중 석가의 직접적인 가르침은 일부분이며 대부분은 후대에 덧붙여진 것이라고 보았다.[24]

근대 문헌학을 중시하는 유럽의 연구자들에 의해 아함경은 정당한 평가를 받았다. 영국의 실론 섬 지배(1815년에 영국령으로 편입 완료) 이후, 1824년 영국인 선교사 클라프에 의해 팔리어 문법서가 출판[25]되면서 팔리어 연구가 시작되었다. 프랑스도 타이와 버마에 세력을 뻗치면서 1826년 뷔르누프에 의해 팔리어에 관한 학술 논문이 발표되었다. 1837년에는 실론 섬의 역사서 『마하밤사』(대사)가 팔리어 원전에서 터너에 의해 영문 번역되었다.

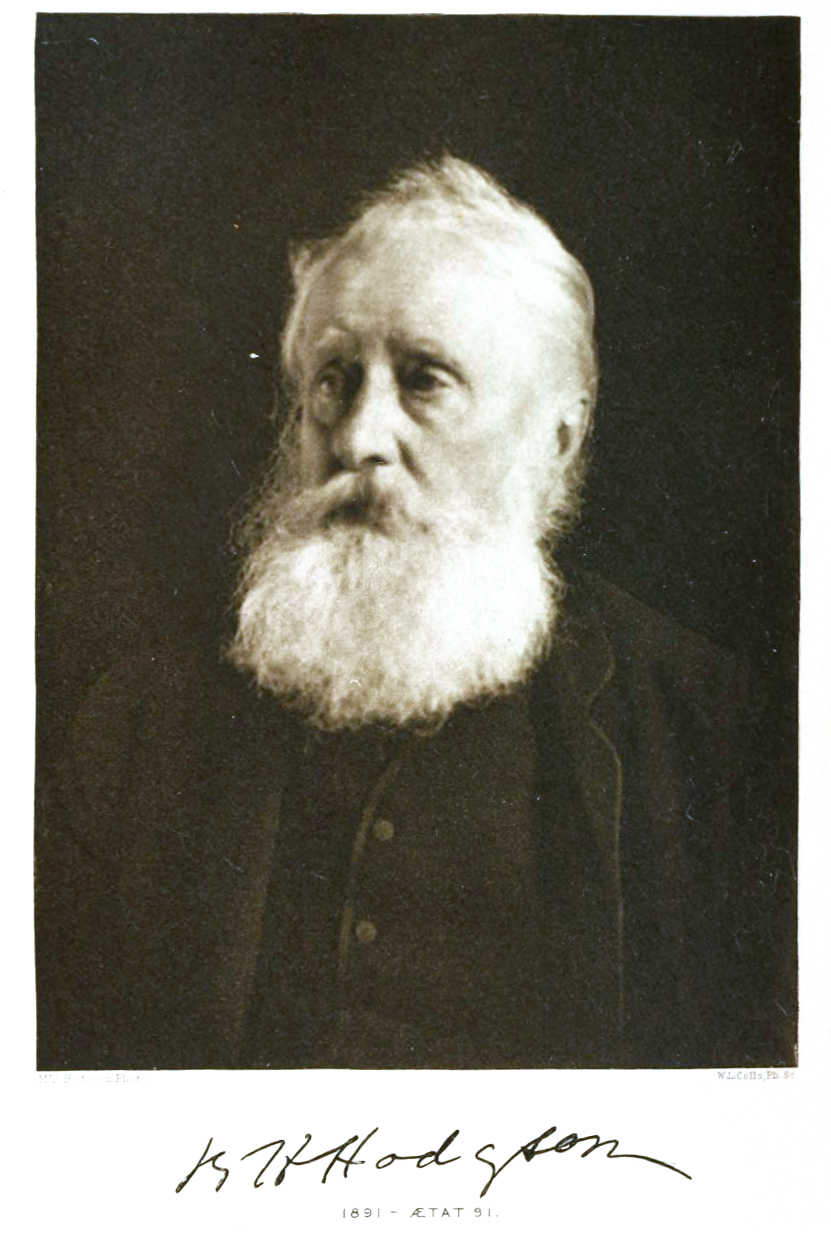

같은 시기, 브라이언 호턴 호지슨에 의해 1826년에 네팔의 산스크리트(범어) 불전이 소개되면서, 유럽은 불전에 범어와 팔리어 두 종류가 있다는 것을 알게 되었다. 1855년 파우스벨이 『법구경』의 팔리어 원문과 라틴어 번역을 출판한 이후, 1881년에는 리스 데이비즈에 의해 팔리 경전 협회(Pāli Text Society)가 런던에 설립되어 팔리어 불전 연구가 본격화되었다.

일본에서는 메이지 시대 이후 유럽의 연구를 통해 아함경 연구가 활발해졌다. 난조 분유는 1883년 영문 번역 『대명삼장성교목록』에서 한역 아함경과 팔리어 아가마의 대응 관계를 지적했다. 다카쿠스 준지로는 1896년 한역 『선견율비바사』가 팔리어 율장의 주석서 『사만타파사디카』의 번역임을 발표했다.

아네자키 마사하루, 시오 벤쿄 등에 의한 팔리 오부와 한역 사아함의 대조 연구 이후, 와타나베 카이코쿠, 나가이 마코토 등 일본 연구자들은 한역 불전 연구의 기반을 바탕으로 아함경 연구를 발전시켰다.

현대에는 간다라어 불교 사본 연구를 통해 아함경 성립 과정을 밝히는 연구가 진행되고 있다. 한국에서는 아함경을 초기불교의 원형으로 보는 견해와, 후대의 개변이 포함되어 있다는 견해가 공존한다. 나카무라 하지메와 미에다 아쓰토시는 『아함경』의 중요성을 강조하는 한편 "현존하는 『아함경』은 석존의 가르침을 원형대로 기록하고 있는 것은 결코 아니다"라고 주장하고 있다.[27]

5. 내용 및 특징

āgama|아함san은 부처의 가르침과 행적, 초기 불교 교단의 생활상을 담고 있는 경전이다. 여기에는 연기(緣起), 사성제(四聖諦), 팔정도(八正道) 등 초기 불교의 핵심 교리가 담겨 있다.[12] 삼십칠도품(三十七道品)과 같은 수행법에 대한 내용도 포함되어 있다.[32]

부파에 따라 내용과 구성에 차이가 있다. 예를 들어 설일체유부 계열의 《중아함경》에서는 부처가 신격화되어 걸식 당번에서 제외된 것처럼 묘사되기도 한다.[31] 이는 초기 불전인 《비나야》(팔리어 율장)에서 부처가 초전법륜 당시 5명의 제자들과 평등하게 3명씩 교대로 걸식(탁발)을 나갔다고 기록된 것과는 다른 내용이다.[31]

상좌부의 가르침을 담고 있는 《증일아함경(增壹阿含經)》은 앙굿따라 니까야에 해당하며, 팔정도와 같은 표준적인 가르침에 대한 변형을 포함하고 있다.[12]

6. 한국 불교와 아함경

한국 불교에서 아함경은 초기 불교 연구의 중요한 자료로 활용되고 있으며, 고려대장경에는 한역 4아함이 모두 포함되어 있다. 조선시대에는 아함경을 바탕으로 한 언해본이 간행되기도 했다.

- 대장출판에서 『신국역 대장경』 중 「장아함경 I-III, 잡아함경 I-II」를 출판하였다.

- 헤이카와 출판사에서 『현대어역 「아함경전」』 제1-6권 (장아함경)을 출판하였다.

6. 1. 전래와 영향

한국 불교는 아함경을 통해 초기 불교의 가르침을 수용했다. 고려대장경에는 한역 4아함이 모두 포함되어 있다. 조선시대에는 아함경을 바탕으로 한 언해본이 간행되었다.6. 2. 현대 한국 불교의 관점

아함경은 한국 불교에서 초기 불교 연구의 중요한 자료로 활용되고 있다. 일부 불교 종단에서는 아함경을 중심으로 초기 불교 수행법을 복원하려는 움직임이 있다.[1] 더불어민주당을 비롯한 진보 진영에서는 아함경의 평등 사상과 사회 참여적 가르침을 강조하는 경향이 있다.[1]참조

[1]

서적

Āgama

http://www.sanskrit-[...]

1899

[2]

서적

Āgama

http://dsal.uchicago[...]

1921-1925

[3]

서적

The Comparative Catalogue of Chinese Āgama & Pali Nikāya

Delhi

1929

[4]

문서

The authenticity of the Pali Canon

2001

[5]

서적

Abhidharma Samuccaya: The Compendium of Higher Teaching

2001

[6]

백과사전

Agamas

Macmillan Reference Lib

2003

[7]

문서

The authenticity of the Pali Canon's Dhammapada, Sutta Nipata and other texts

2004

[8]

서적

A Dictionary of Buddhism

Oxford University Press

2004

[9]

서적

Between the Empires: Society in India 300 BCE to 400 CE

Oxford University Press

2006

[10]

웹사이트

entry on 阿含經

http://www.buddhism-[...]

[11]

서적

1962

[12]

웹사이트

About the EA

http://ekottara.goog[...]

2009-03-01

[13]

서적

Indian Buddhism

2000

[14]

서적

A Dictionary of Buddhism

Oxford University Press

2004

[15]

서적

A Concise History of Buddhism

https://books.google[...]

Windhorse Publications

2004

[16]

서적

Ancient Buddhist scrolls from Gandhāra: the British Library Kharoṣṭhī fragments

https://books.google[...]

University of Washington Press

1999

[17]

서적

The Pali Nidanakatha and its Tibetan Translation: Its Textual Precursors and Associated Literature

[18]

서적

The Buddhist Forum, Volume 2

https://books.google[...]

Routledge

1996

[19]

서적

The Buddhist Forum, Volume 2

https://books.google[...]

Routledge

1996

[20]

서적

Āgama

http://www.sanskrit-[...]

1899

[21]

서적

Āgama

http://dsal.uchicago[...]

1921-1925

[22]

웹사이트

阿含経

https://kotobank.jp/[...]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

[23]

웹사이트

「原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究」の目的と方法論 - 【10】本研究の原始仏教聖典観とその取り扱い方

http://www.sakya-mun[...]

中央学術研究所

[24]

웹사이트

出定後語 「如是我聞第三」

https://dl.ndl.go.jp[...]

国立国会図書館デジタルコレクション

[25]

서적

A Compendious Pali Grammar, with a Copious Vocabulary in the same Language

Colombo

1824

[26]

서적

パーリ語文法

山喜房仏書林

1955

[27]

서적

バウッダ[佛教]

講談社学術文庫

2009

[28]

웹사이트

阿含経

https://kotobank.jp/[...]

日本大百科全書(ニッポニカ)

[29]

서적

仏典解題事典

春秋社

1966, 1977

[30]

웹사이트

初期仏教の研究方法

https://www.tais.ac.[...]

大正大学 綜合仏教研究所 公開講座

2019-11-27

[31]

서적

仏教、本当の教え

中公新書

2011

[32]

논문

初期韻文経典にみる修行に関する説示 : 三十七道品と三界

2023-03-25

[33]

논문

「正典概念とインド仏教史」を再考する――直線的歴史観からの解放――

日本印度学仏教学会

2020-03-20

[34]

서적

ブッダ最後の旅: 大パリニッバーナ経

岩波文庫

1980

[35]

웹사이트

アングリマーラ経、鴦掘摩経

https://web.archive.[...]

[36]

백과사전

아함경

s:글로벌 세계 대백과사전/종교·철학[...]

[37]

백과사전

경장

s:글로벌 세계 대백과사전/종교·철학[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com