설일체유부

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

설일체유부(Sarvāstivāda)는 "모든 것이 존재한다"는 의미의 불교 종파로, 과거, 현재, 미래의 모든 법(현상)이 실재한다고 주장한다. 혜투바다(Hetuvāda, 설인부) 또는 유크티바다(Yuktvāda)라고도 불렸으며, 중앙아시아와 북인도에서 번성했다. 아쇼카 시대에 분화되어 근본설일체유부로 이어졌으며, 쿠샨 제국의 카니슈카 황제의 후원을 받아 크게 성장했다. 설일체유부는 72개의 유위법과 3개의 무위법으로 구성된 5위 75법의 체계를 통해 현상을 분석했으며, 삼세실유와 법체항유를 핵심 교리로 삼았다. 주요 저술로는 《아비달마발지론》, 《대비바사론》 등이 있으며, 대승 불교, 특히 유식학파 형성에 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 부파불교 - 경량부

경량부는 설일체유부의 아비달마 교학을 비판적으로 계승하여 성립된 불교 초기 부파로, 경전의 권위를 중시하고 비유를 활용한 설법을 펼쳐 비유자라고도 불리며, 삼세실유설 등 설일체유부의 핵심 교리에 독자적인 해석을 제시했다. - 부파불교 - 육식

육식은 부파불교의 설일체유부에서 마음을 6가지 식, 즉 안식, 이식, 비식, 설식, 신식, 의식으로 구분한 것이다. - 인도의 불교 - 불교와 힌두교

불교와 힌두교는 인도 아대륙에서 기원한 종교 및 철학 체계로, 다르마, 업, 윤회, 해탈 등의 개념을 공유하며, 역사적으로 상호 영향을 주고받았고, 현대에는 상호 존중과 대화가 이루어지고 있다. - 인도의 불교 - 경량부

경량부는 설일체유부의 아비달마 교학을 비판적으로 계승하여 성립된 불교 초기 부파로, 경전의 권위를 중시하고 비유를 활용한 설법을 펼쳐 비유자라고도 불리며, 삼세실유설 등 설일체유부의 핵심 교리에 독자적인 해석을 제시했다.

2. 명칭

산스크리트어 ''사르바스티바다''(Sarvāstivāda)를 번역한 것으로, "모든 것이 존재한다고 설하는 종파"라는 의미이다.[6] 법(현상)이 과거, 현재, 미래, 즉 "삼세"에 존재한다고 주장했다.[55] 세친의 ''아비달마구사론''에서는 "과거·미래·현재의 일체〔의 법〕이 존재한다고 설하는 자들이 설일체유부이다."라고 기록되어 있다.[56]

설일체유부는 기원전 3세기 중반 아소카 왕 시대로부터 시작된다.[12] 초기에는 마투라를 중심으로 발전했으며, 이후 간다라와 카슈미르 지역으로 확산되었다.[11] 쿠샨 왕조 시대(1~3세기)에 카니슈카 왕의 후원을 받으며 크게 융성하여, 북인도와 중앙아시아 전역에서 주도적인 불교 종파로 자리 잡았다.

''사르바스티바다''(Sarvāstivāda)는 ''sarva''(모두) + ''asti''(존재하다) + ''vāda''(주장하다)로 구성된다는 것이 일반적인 견해이다.[57] "설일체유"에서 "유"는 bhāva가 아니라 sat을 가리킨다.

현장을 비롯한[58] 중국 번역가들은 이 용어를 '설일체유부'로 번역했다.[59]

원인(因)이나 조건(緣) 등의 인과 관계를 중시했기 때문에 혜투바다(Hetuvāda, 설인부)라는 별칭으로도 불렸다.

3. 역사

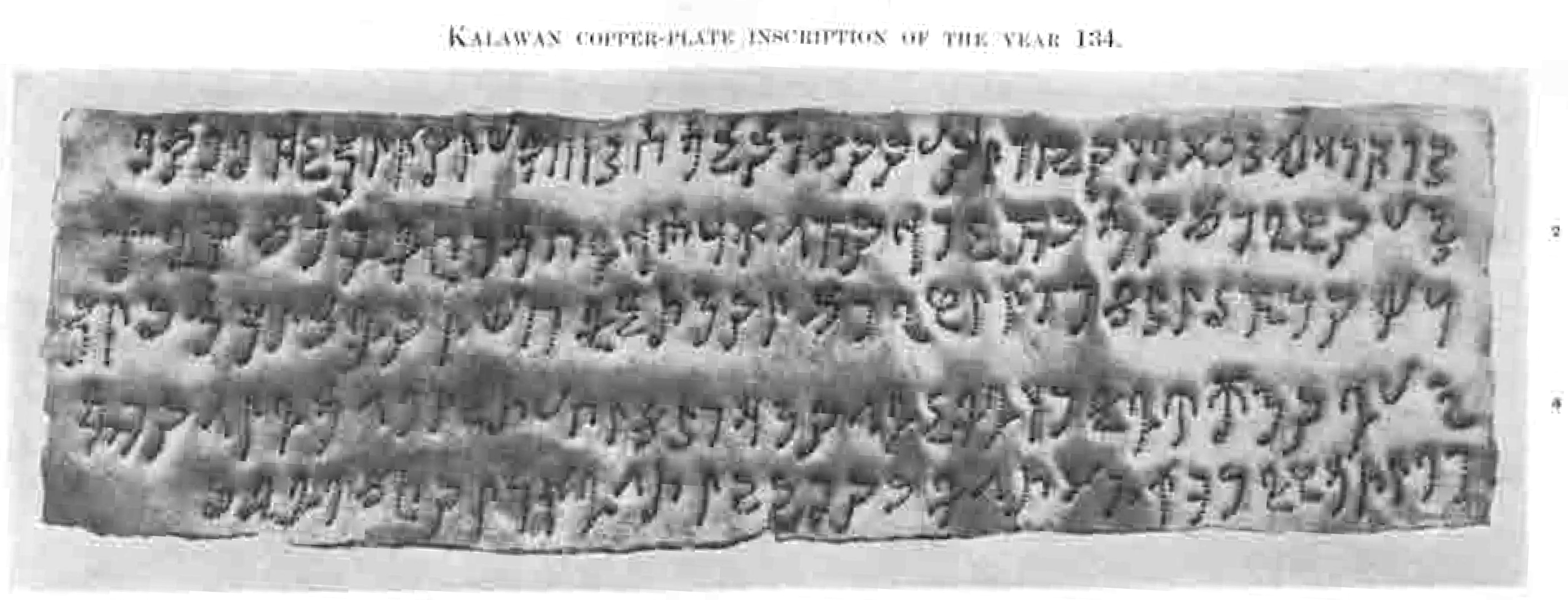

『이부종륜론』에 따르면, 기원전 2세기 전반에 성립되었다.[11] 이후 가다연니자(kātyāyanīputra)가 『발지론』을 저술하여 설일체유부의 체계를 대성했다. 가장 오래된 설일체유부 관련 비문은 1세기 초의 것이므로, 실제 성립은 기원전 2세기 후반으로 추정된다.

설일체유부는 고타마 붓다의 가르침을 해석하며 방대한 아비달마 철학을 완성했다. 『육족론』, 『발지론』, 『대비바사론』, 『현종론』 등이 대표적인 논서이다. 그러나 이들의 교의는 붓다의 가르침에서 벗어났다는 비판을 받았다.

대중부나 경량부는 현재, 과거, 미래가 실체가 없다고 주장하며 설일체유부와 대립했다. 기원 전후 대승불교 역시 "무자성, 공"을 주장하며 설일체유부를 비판했고, 이는 대승불교 교학 형성에 큰 영향을 주었다. 그러나 중관파 이후 등장한 유식파는 설일체유부의 분석을 적극 수용했다.

설일체유부는 7세기경까지 인도와 중앙아시아에서 영향력을 유지했다.[37]

3. 1. 분파

설일체유부 내부에는 다양한 견해가 존재했으며, 여러 분파로 나뉘었다. 주요 분파로는 마하비바사 샤스트라를 중심으로 하는 비바사부(Vaibhāṣika)와 경전(Sūtra)을 중시하는 경량부(Sautrāntika, 다르슈탄티카)가 있다.

카니슈카 2세(158–176년경)의 치세 동안 설일체유부 학파가 카슈미르에서 종교 회의를 열었을 때, 가장 중요한 설일체유부 아비달마 텍스트인 카티야야니푸트라의 ''아스타그란타''가 산스크리트어로 다시 쓰여지고 수정되었다. 이 개정된 텍스트는 ''지냐나프라스타나'' ("지식의 과정")로 알려졌으며, 마하비바샤와 함께 바이바시카라고 불리는 카슈미르인들에 의해 새로운 정통으로 선언되었다.[15] 그러나 이 새로운 바이바시카 정통은 모든 설일체유부인들에 의해 쉽게 받아들여지지 않았다. 간다라와 박트리아의 일부 "서부 스승"들은 다른 견해를 가지고 있었다.[16]

이러한 불일치는 ''마하비바샤'' 이후의 작품, 예를 들어 *''타트바시디-샤스트라'' (성실론), *''아비달마흐리다야''(T no. 1550)와 그 주석(T no. 1551, no. 1552), 바수반두의 ''아비달마코샤카리카''와 그 주석(일부 정통 견해를 비판), 그리고 새로운 비판에 대한 가장 강력한 바이바시카 반응을 공식화한 스승 상가바드라(5세기경)의 *''니야야누사라''(Ny)에서 볼 수 있다.[16]

설일체유부는 널리 퍼진 집단이었으며, 그 역사 속에서 다양한 하위 분파 또는 종파가 존재했는데, 가장 영향력 있는 것은 비바사부와 경량부였다. "우리는 기본적으로 마투라에서 기원한 원래의 설일체유부, 카슈미르의 비바사부, 간다라와 박트리아의 서방 대사(달사다니카-경량부 대사)를 구별해야 하며, 이들은 바히르데사카, 아파란타카, 파스차티야라고도 불렸고, 근본설일체유부도 있었다. 다양한 그룹들이 서로 영향을 미쳤기 때문에, 이러한 하위 분파들조차도 매우 자주 동질적인 그룹을 형성하지는 않았다."[16]

경량부(Sautrāntika)는 다르슈탄티카(Dārṣṭāntika, 비유자)라고도 불리며, '''마하비바샤 샤스트라'''를 지지하지 않고 불교 경전(sūtras)을 권위 있는 것으로 강조했다.[31] MVŚ 시대에 이미 다르마트라타와 부다데바와 같은 초기 다르슈탄티카 승려들이 정통 견해에 반대하는 설일체유부 내의 사상 학파로 존재했다.[32] 이 그룹들은 "서방의 스승들" 또는 "외국의 스승들"(가슈미라 밖의 스승, 간다라의 스승이라고도 불림)이라고도 불렸다.[29] 그들은 다른 설일체유부와 동일한 아비달마 경전을 연구했지만, 더 비판적인 방식으로 접근했다. K. L. 담마조티에 따르면, 그들은 결국 "모든 것이 존재한다"는 설일체유부의 교리를 거부하게 되었다.[33]

가장 중요한 설일체유부의 교리를 거부한 이 그룹은 (수많은 다른 핵심적인 바이바시카의 견해와 함께) 경량부("경전에 의존하는 자들")라고 불리게 되었다.[34] 그러나 경량부는 아비달마 방식을 거부하지 않았다. 사실, 그들은 ''아비달마흐리다야''와 같은 여러 아비달마 교본의 저자였다. 프라마나의 후기 불교 전통은 불교 승려 디그나가와 달마키르티에 의해 설립되었으며, 경량부 학파와도 관련이 있다.

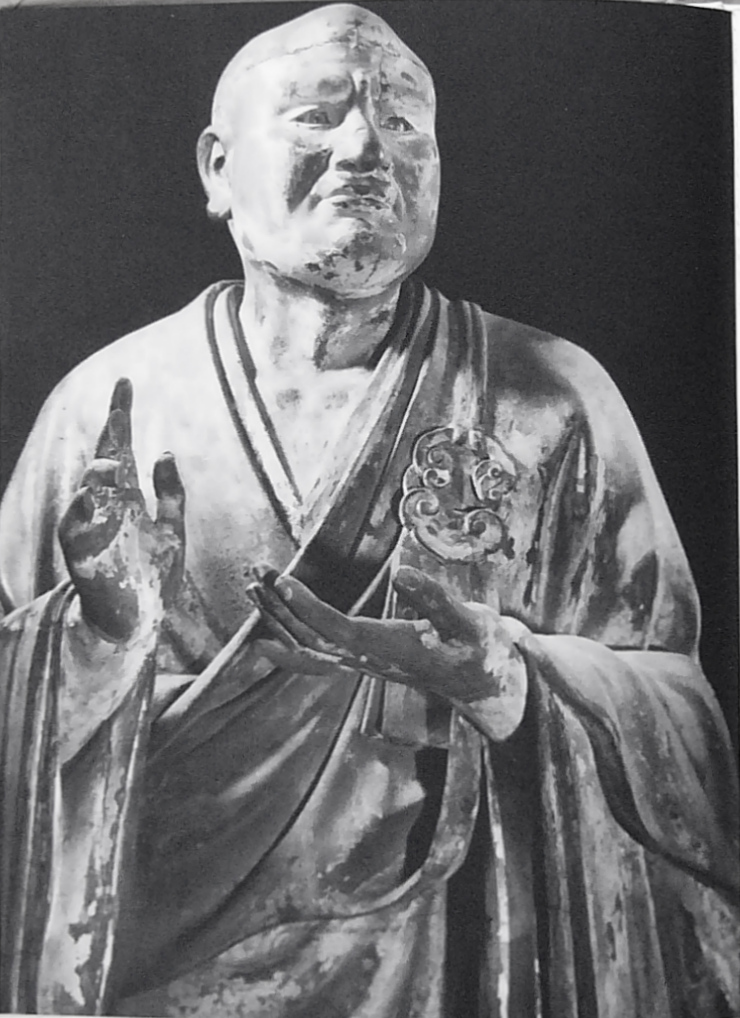

가장 중요한 경량부는 세친(350–430년경)로, 간다라의 푸루샤푸라 출신이다. 그는 경량부의 견해를 옹호하는 자가 주석과 함께 매우 영향력 있는 아비달마 저서인 ''아비달마코샤(4–5세기경)''의 저자로 유명하다. 그는 나중에 설일체유부 아비달마에서 발전한 전통인 유식유가행파(요가차라) 학파로 개종했다는 것으로 유명하다.

세친의 ''코샤''는 그의 동시대인이자 뛰어난 바이바시카의 스승인 상가바드라로부터 격렬한 반발을 불러일으켰다. 상가바드라는 세친의 견해와 스타비라 스리라타와 그의 제자 라마와 같은 다른 경량부 승려들의 견해를 반박하기 위해 세친의 구절에 대한 주석서인 ''냐야누사라''를 12년 동안 저술했다고 전해진다.[35] ''코샤''는 인도-티베트 불교와 동아시아 불교 모두에서 아비달마 경전으로 매우 큰 영향력을 미쳤으며, 아비달마 연구의 주요 자료로 남아 있다.[36]

근본설일체유부(근본 또는 오리지널 설일체유부) 학파와 다른 학파의 관계에 대해서는 많은 불확실성이 존재한다. 그들은 확실히 근본설일체유부 율을 전파하는 데 영향력이 있었으며, 이는 오늘날 인도-티베트 불교에서 사용되는 승가 규율로 남아있다. 또한, 의정에 의해 언급된 바와 같이 7세기까지 인도네시아에서도 영향력이 있었던 것으로 보인다.[37]

학자들은 두 학파의 관계에 대해 다음과 같은 여러 가지 이론을 제시했다:[38]

4. 주요 교설

설일체유부의 핵심 교설은 "삼세실유 법체항유(三世實有 法體恒有)"로 요약된다.[63] 이는 과거, 현재, 미래의 삼세(三世)에 걸쳐 모든 법(法)이 실재한다는 주장이다.[63]

유부(有部)에서는 법체(法體)는 영원히 존재(恒有)하지만 찰나멸(刹那滅)로서 미래에서 현재를 통과하여 과거로 사라진다(落謝)고 설명한다.[63] 즉, 심리현상이 찰나멸인 것은 물론이고, 변하지 않는 것처럼 보이는 것도 결국 찰나 속에서 변화하고 있다는 것이다. 인간이나 집, 산과 같이 찰나의 연속 위에 성립하는 것은 실유(實有)의 법(法)이 아니라, 색(色), 형(形), 향(香), 맛 등 찰나에 존재하는 실유의 법에 결합하여 성립하는 가법(假法)이라고 보았다.[63]

4. 1. 삼세실유(三世實有)

근본불교의 무상(無常)이나 무아(無我)와 모순되는 것이 아닌가 하는 의문이 생기는데, 유부(有部)에서는 현재를 찰나(刹那)로 보고 법체(法體)는 영원히 존재(恒有)하지만 찰나멸(刹那滅)로서 미래에서 현재를 통과하여 과거로 사라진다(落謝)고 설명한다.[63]여기서 유부(有部)의 주장이 단순한 실재론(實在論)은 아니라는 것은 분명하다.[63] 즉 심리현상이 찰나멸인 것은 말할 나위도 없으나 상주불변(常住不變)한 것처럼 보이는 것도 서서히 변화하고 있는 것이므로 그 변화는 결국 찰나 속에 있는 것이라는 것이다.[63]

그리고, 유부(有部)에서는 인간이나 집, 산 등 찰나찰나의 연속 위에 성립하는 것은 실유(實有)의 법(法)으로는 보지 않고 색(色)이나 형(形)·향(香)·맛 등 찰나에 존재하는 실유의 법에 결합하여서 성립하는 것은 가법(假法)이라고 말한다.[63]

설일체유부의 기본적인 입장은 삼세실유·법체항유라고 예로부터 전해진다.[61]유위법은 생(jāti), Sthiti|住sa(sthiti), 이(jarā), 멸(anityatā)의 사상을 따른다고 주장한다.[61][62]그리고 삼라만상(산스카라, saṃskārasa)을 구성하는 항존 불멸의 기본 요소로서 70여 개의 유법, 법체를 상정하며, 이 유법들은 과거·미래·현재의 삼세에 걸쳐 변화 없이 실재하지만, 우리가 그것들을 경험·인식할 수 있는 것은 현재의 한순간이라고 한다. 미래세의 법이 현재에 나타나 한순간 우리에게 인식되고, 곧바로 과거로 사라진다는 것이다.[62]이처럼 우리는 영화 필름의 한 장면을 보듯이, 순간마다 다른 법을 경험하고 있다고 제행무상을 설명한다.

4. 2. 오위칠십오법(五位七十五法)

실유의 법이란 가법으로서의 현상을 성립시키는 기체(요소)이며, 설일체유부에서는 이러한 기체들의 개수를 체계적으로 헤아려 총 72가지 법이 있다고 하였다.[63]

이들 72가지 법은 연기되는 존재라고 해서 유위법이라고 하였다.[63] 그리고 이 밖에 허공, 택멸(열반), 비택멸의 연기되지 않는 존재 3종을 통틀어 무위법이라 하였다.[63]

이와 같이 설일체유부에서는 일체법(모든 법)을 유위법 4위와 무위법 1위의 5위로 조직하였고, 다시 그 5위는 75종의 법으로 분류된다고 하여 일체법(모든 법)을 5위 75법으로 조직하였다.[63]

이러한 체계는 객관적 세계의 구성을 설명하려는 것이 아니고, 주체적 현실에서의 일상생활의 성립, 선악의 행위와 결과의 관계, 마음의 자세, 번뇌와 그 단멸(끊어 없앰)에 관한 이론 체계를 의도한 것이다.[63]

4. 3. 심리 이론

설일체유부는 46개의 심소(caitasika, caitta, caitasika|심소sa)가 마음의 기반(심, citta, citta|심sa)과 결합하여(상응, saṃprayukta|상응sa) 심리 현상이 나타난다는 "심심소상응설"을 주장한다. 또한, 물질도 마음도 아닌, 그것들 사이의 관계나 힘, 또는 개념 등에 해당하는 심불상응행법(cittaviprayukta‐saṃskāradharma, cittaviprayukta‐saṃskāradharma|심불상응행법sa) (오위 참조)의 존재를 인정했다.[36]4. 4. 업(業)과 윤회

설일체유부는 인간의 고통의 직접적인 원인을 업(karman|카르만sa)으로 보고, 그 궁극적인 원인을 번뇌(혹)라고 생각했다. 즉, 인간의 존재를 혹→업→고의 연쇄로 보아 이를 "업감연기"라고 한다. 그러므로 인간이 고통에서 벗어나 열반의 경지에 도달하기 위해서는 번뇌를 끊으면 된다. 이처럼 108번뇌를 생각하고, 이 번뇌를 끊는 방법을 고찰했다. 즉, 사제의 이치를 반복하여 연구하고 고찰함으로써(사제현관), 반야의 지혜가 생겨나고, 이 지혜로 번뇌를 끊는 것이다. 모든 번뇌를 끊은 수행자는 성자가 되어 아라한(arhat|아라하트sa)이라고 불린다.[1]4. 5. 열반(涅槃)

설일체유부에서는 열반을 유여의열반(有餘依涅槃)과 무여의열반(無餘依涅槃)의 두 가지로 구분했다.[1]유여의열반은 아직 육체가 남아있는 아라한의 경지로, 육체적 고통이 남아있으므로 불완전하다고 보았다.[1] 무여의열반은 아라한이 죽은 이후의 완전한 열반을 의미한다.[1]

5. 불전(佛典)

설일체유부는 방대한 경, 율, 논 삼장(三藏)을 가지고 있었다. 현존하는 불전은 다음과 같다.[42]

5. 1. 경(經)

현재 학자들은 아프가니스탄에서 산스크리트어로 된 디르가 아가마(Dīrgha Āgama)의 약 3분의 2가 최근 발견된 덕분에 "설일체유부 학파의 거의 완전한 경전 모음"을 갖게 되었다.[42] 마디야마 아가마(Madhyama Āgama)(T26, 한역: 구담승가제바)와 삼유크타 아가마(Saṃyukta Āgama)(T99, 한역: 구나발드라)는 오랫동안 중국어로 번역되어 전해져 왔다. 따라서 설일체유부는 상좌부 외에 초기 불교의 유일한 학파로서, 비록 모든 경전이 원어로 보존되지는 않았지만, 대략 완전한 경전 모음을 가지고 있다.현존하는 불전 중 경(Sūtra)은 다음과 같다.

- 중아함경

- 잡아함경

- 장아함경

5. 2. 율(律)

십송율[39]은 설일체유부의 대표적인 율장(律藏)이다. 완전한 설일체유부 비나야는 중국 불교 경전에 남아 있다. 초기 역사에서 설일체유부 비나야는 중국에서 가장 일반적인 비나야 전통이었다. 그러나 중국 불교는 이후 법장부 비나야에 정착했다. 7세기에 의정은 동중국에서는 대부분의 사람들이 법장부 비나야를 따랐고, 관중(장안 주변 지역)에서는 과거에 대중부 비나야가 사용되었으며, 설일체유부 비나야는 양쯔강 지역과 그 남쪽에서 두드러졌다고 기록했다.[41] 7세기에 의정 및 도안(654–717)과 같은 저명한 비나야 스승들은 중국 전역에 여러 비나야 계보가 존재함을 비판했다. 8세기 초, 도안은 당 중종의 지지를 얻었고, 중국의 승가(saṃgha)는 수계에 오직 법장부 비나야만을 사용해야 한다는 황제의 칙령이 내려졌다.5. 3. 논(論)

아비달마발지론(발지론), 대비바사론 등은 설일체유부의 주요 논서이다.[1] 설일체유부의 아비달마는 다음 일곱 가지 텍스트로 구성된다.[1]- ''지식의 발동''

- ''명품(明品)''

- ''식신론''

- ''법온(法蘊)''

- ''시설론''

- ''계신론''

- ''집이문족론''

이어서, 바이바시카의 권위가 된 텍스트는 다음과 같다.

- ''대비바사론'' (《지식의 발동》에 대한 "대주석")

이 모든 저작들은 중국어로 번역되었으며 현재 중국 불교 경전의 일부이다.[1]

담마조티(Dhammajoti)는 중국어로 전해지는 후기 아비달마 저술들을 다음과 같이 목록으로 정리했다.[1]

- ''*아비달마 감로(맛)-샤스트라''(Abhidharmāmṛta(-rasa)-śāstra), 고사카(Ghoṣaka) 저.

- ''*아비달마 심론''(Abhidharmahṛdaya), 다르마스리(Dharmaśrī) 저.

- ''*아비달마 심론 경''(Abhidharmahṛdaya-sūtra) , 우파샨타(Upaśānta) 저.

- ''*아비달마 심론 주석''(Abhidharmahṛdayavyākhyā), 다르마트라타(Dharmatrāta) 저.

- ''*아비달마구사 근본 송''(Abhidharmakośa-mūla-kārikā), 세친(Vasubandhu) 저.

- ''*아비달마구사론''(Abhidharmakośabhāṣyam), 세친(Vasubandhu) 저.

- ''*아비달마구사론 샤스트라 타트바르타 티카''(Abhidharmakośaśāstra-tattvārthā-ṭīkā), 스티라미티(Sthiramati) 저.

- ''*아비달마 냐야누사라''(Abhidharma-nyāyānusāra), 승가발(Saṃghabhadra) 저.

- ''*아비달마 사마야프라디피카''(Abhidharma-samayapradīpikā), 승가발(Saṃghabhadra) 저.

- ''*아비달마 아바타라''(Abhidharmāvatāra), 스칸딜라(Skandhila) 저.

6. 영향

설일체유부의 사상은 대승 불교, 특히 유식학파(唯識學派)의 형성에 큰 영향을 미쳤다. 선경(禪經)(禪經|선경중국어)과 같은 설일체유부의 명상 문헌은 중국 불교 명상법 발전에 영향을 주었다. 한국 불교에도 영향을 미쳤으며, 특히 원효의 화쟁 사상과도 연관성이 있는 것으로 평가받는다. 티베트 불교 교리 체계에서는 비바사부와 경량부가 소승의 두 가지 주요 교리로 분류된다.[49][52]

참조

[1]

학술지

Differences and similarities in Gandhāran art production: the case of the modelling school of Haḍḍa (Afghanistan)

https://www.beazley.[...]

Archaeopress Archaeology

2019

[2]

서적

The Golden Age of Indian Buddhist Philosophy in the First Millennium CE

2018

[3]

서적

2018

[4]

서적

Buddhist sects and sectarianism

https://archive.org/[...]

Sarup & Sons

2000

[5]

서적

The Princeton Dictionary of Buddhism

Princeton University Press

[6]

문서

Taisho 27, n1545

[7]

학술지

Bodhisattvas and Buddhas: Early Buddhist Images from Mathurā

1986

[8]

서적

Mathura Inscriptions

https://archive.org/[...]

1960

[9]

학술지

Bodhisattvas and Buddhas: Early Buddhist Images from Mathurā

1986

[10]

서적

Epigraphia Indica vol.21

https://archive.org/[...]

1931

[11]

서적

Buddhism: A Modern Perspective

Penn State Press

1975

[12]

서적

2009

[13]

서적

1998

[14]

서적

1998

[15]

서적

2018

[16]

서적

2009

[17]

서적

The Empire of the Steppes: A History of Central Asia

https://archive.org/[...]

Rutgers University Press

2016-11-20

[18]

웹사이트

Kizil

http://depts.washing[...]

Washington University

2020-12-30

[19]

웹사이트

Si-yu-ki: Buddhist Records of the Western World : Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D. 629)

https://books.google[...]

Psychology Press

2020-12-30

[20]

서적

1998

[21]

학위논문

"one does not find anywhere else a body of doctrine as organized or as complete as theirs" . . ."Indeed, no other competing schools have ever come close to building up such a comprehensive edifice of doctrinal systematics as the Vaibhāśika." The Sautrantika theory of seeds (bija ) revisited: With special reference to the ideological continuity between Vasubandhu's theory of seeds and its Srilata/Darstantika precedents

University of California, Berkeley

2007

[22]

학위논문

A Study of the Abhidharmahṛdaya: The Historical Development of the Concept of Karma in the Sarvāstivāda Thought

University of Wisconsin-Madison

1987

[23]

서적

2009

[24]

서적

2009

[25]

서적

2009

[26]

서적

A history of Buddhist philosophy, continuities and discontinuities

[27]

서적

2018

[28]

서적

Abhidharmakosabhasyam of Vasubandhu

1991

[29]

서적

2009

[30]

서적

2018

[31]

서적

The Golden Age of Indian Buddhist Philosophy

Oxford University Press

2018

[32]

서적

2009

[33]

서적

2009

[34]

서적

Sarvāstivāda Buddhist Scholasticism

1998

[35]

서적

2009

[36]

서적

The Foundations of Buddhism

Oxford University Press

[37]

서적

The Indianized States of South-East Asia

[38]

서적

Sects & Sectarianism: The origins of Buddhist Schools

https://santifm.org/[...]

Santipada

[39]

서적

Buddhist Sects and Sectarianism

[40]

서적

Dignity and Discipline: Reviving Full Ordination for Buddhist Nuns

[41]

서적

The Spread of Buddhism

[42]

웹사이트

What the Buddha really taught: The Pali Nikāyas and Chinese Āgamas

https://budsas.net/e[...]

2024-07-05

[43]

서적

Three Mountains and Seven Rivers

[44]

서적

Three Mountains and Seven Rivers

[45]

서적

Dignity and Discipline: Reviving Full Ordination for Buddhist Nuns

[46]

서적

Abhidharma Buddhism to 150 A.D.

[47]

서적

Abhidharma Buddhism to 150 A.D.

[48]

서적

Abhidharma Buddhism to 150 A.D.

[49]

서적

Nāgārjuna in Context: Mahāyāna Buddhism and Early Indian Culture

[50]

서적

Sarvāstivāda Buddhist Scholasticism

[51]

서적

Buddhist Saints in India: A Study in Buddhist Values and Orientations

[52]

서적

Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition

[53]

서적

広説佛教語大辞典

東京書籍

2001-06

[54]

서적

岩波仏教辞典

岩波書店

2002-10

[55]

서적

Indian Philosophy and Text Science

[56]

서적

Abhidharmakośabhāṣyam

https://books.google[...]

Asian Humanities Press

1990-06-01

[57]

간행물

Attention and mindfulness

2020

[58]

기타

阿毘達磨倶舎論

[59]

기타

阿毘達磨大毘婆沙論

[60]

문서

The Golden Age of Indian Buddhist Philosophy in the First Millennium CE

[61]

간행물

パーリ仏教にみられる有為相をめぐる論争について

1982

[62]

간행물

四随相と無限遡及の過失

2006

[63]

백과사전

종교·철학 > 세계의 종교 > 불 교 > 불교의 사상 > 부파불교의 사상 > 삼세실유법체항유

글로벌 세계 대백과사전

[64]

웹사이트

阿毘達磨大毘婆沙論(Abhidharma Mahāvibhāṣa)

http://www.cbeta.org[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com