전서

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

전서는 대전과 소전을 포함하는 다양한 한자 서체를 아우르는 용어이다. 동주 시대 각 제후국에서 다양한 형태의 전서가 발전했으며, 특히 오나라, 초나라, 월나라에서 새벌레 전서가 사용되었다. 진나라 시대에 소전이 통일되었고, 이후 예서가 등장하면서 소전은 쇠퇴했지만, 인장, 서예, 전각 등에서 활용되며 그 아름다움을 인정받았다. 현대에는 서예와 전각 분야에서 중요한 서체로 사용되며, 디지털 폰트 개발을 통해 디자인 및 인장 제작에도 널리 활용된다. 한국의 공공기관 및 개인은 인감에 전서를 사용하며, 일본에서도 여권, 우표, 은행권 등에 전서가 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한자 서체 - 예서

예서는 중국 서체의 한 종류로, 전서에서 파생되어 한나라 시대에 주요 서체로 사용되었으며, 획이 가로로 길고 파책을 특징으로 하며, 서예 분야에서 꾸준히 계승되어 현대에는 다양한 분야에 활용된다. - 한자 서체 - 소전

소전은 진시황제 때 통일된 한자 서체로, 좌우대칭과 둥근 획이 특징이며 실용성은 떨어지나 전각이나 도장 글씨체로 사용되고, 조선시대 교서관 시험 과목이기도 했다. - 표어문자 - 예서

예서는 중국 서체의 한 종류로, 전서에서 파생되어 한나라 시대에 주요 서체로 사용되었으며, 획이 가로로 길고 파책을 특징으로 하며, 서예 분야에서 꾸준히 계승되어 현대에는 다양한 분야에 활용된다. - 표어문자 - 서하 문자

서하 문자는 1036년 야리인영이 창제한 약 6,000자로 구성된 서하 왕조의 고유 문자 체계로, 한자의 영향을 받았지만 독자적인 구조를 지니며 정부 공식 문서 및 불경 번역 등에 사용되었고, 서하 멸망 후에도 사용 기록이 있으며, 현재 유니코드에 6,145자 이상이 등재되어 일부 글자에는 중국에 대한 대항 의식이 반영되어 있다. - 서예 - 예서

예서는 중국 서체의 한 종류로, 전서에서 파생되어 한나라 시대에 주요 서체로 사용되었으며, 획이 가로로 길고 파책을 특징으로 하며, 서예 분야에서 꾸준히 계승되어 현대에는 다양한 분야에 활용된다. - 서예 - 병풍

병풍은 동아시아에서 유래하여 장식, 칸막이, 바람막이 등으로 사용되며, 그림으로 장식되어 예술 작품으로도 여겨지고, 한국, 일본 등 각국에서 고유한 형태로 발전하여 현재까지도 다양한 문화 행사에 활용된다.

2. 역사

전서(篆書)는 대전(大篆)과 소전(小篆)을 포함하는 여러 가지 서체를 가리키는 말이다. 특별히 명시하지 않는 한, 전서는 일반적으로 소전을 의미한다. 소전은 전국 시대 진(秦)나라에서 발전한 서체로, 이후 진시황에 의해 표준화되었다.

진나라 시대의 서체는 통일 이전 청동기 명문에서 보이는 것처럼 춘추 시대부터 주나라 서체에서 자연스럽게 발전해 왔다. 전국 시대 무렵부터는 세로로 길어지고 규칙적인 모습을 갖추게 되었는데, 이것이 바로 소전의 성숙기였다. 진시황 시대에 승상 리쓰(李斯)는 대부분의 자형 변이를 제거하고 소전을 제국 표준으로 강제 시행하였다.[1] 리쓰는 蒼頡篇|창힐편중국어이라는 사전을 편찬하여 약 3,300개의 한자를 소전으로 열거했는데, 이들의 형태는 직사각형보다는 정사각형에 가깝다.

기원전 221년, 진나라는 중국 통일을 완수하였다. 이때 법치 확립과 도량형 통일 외에도 문자의 통일이 이루어졌고, 소전이 공식 서체로 채택되었다.[3] 소전은 진시황이 이사에게 명하여 주문(혹은 대전)을 간략화한 것, 또는 이사의 진언에 따라 당시 진에서 사용되던 주문 유래의 문자를 채택한 것이라고도 한다.[3]

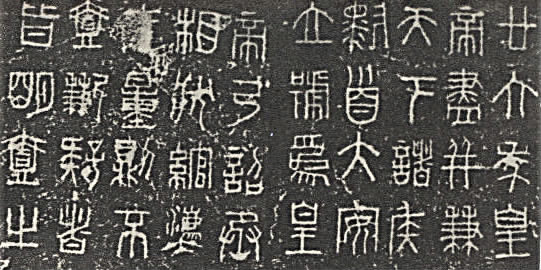

진시황은 소전을 권력 과시의 수단으로 사용하였다. 원래 갑골문 시대부터 문자는 권력의 상징이었고, 진시황은 이를 계승하여 자신을 찬양하는 명문을 새긴 '''진시황칠각석'''을 국내 6곳에 세워 크게 권력을 과시하였다.[3]

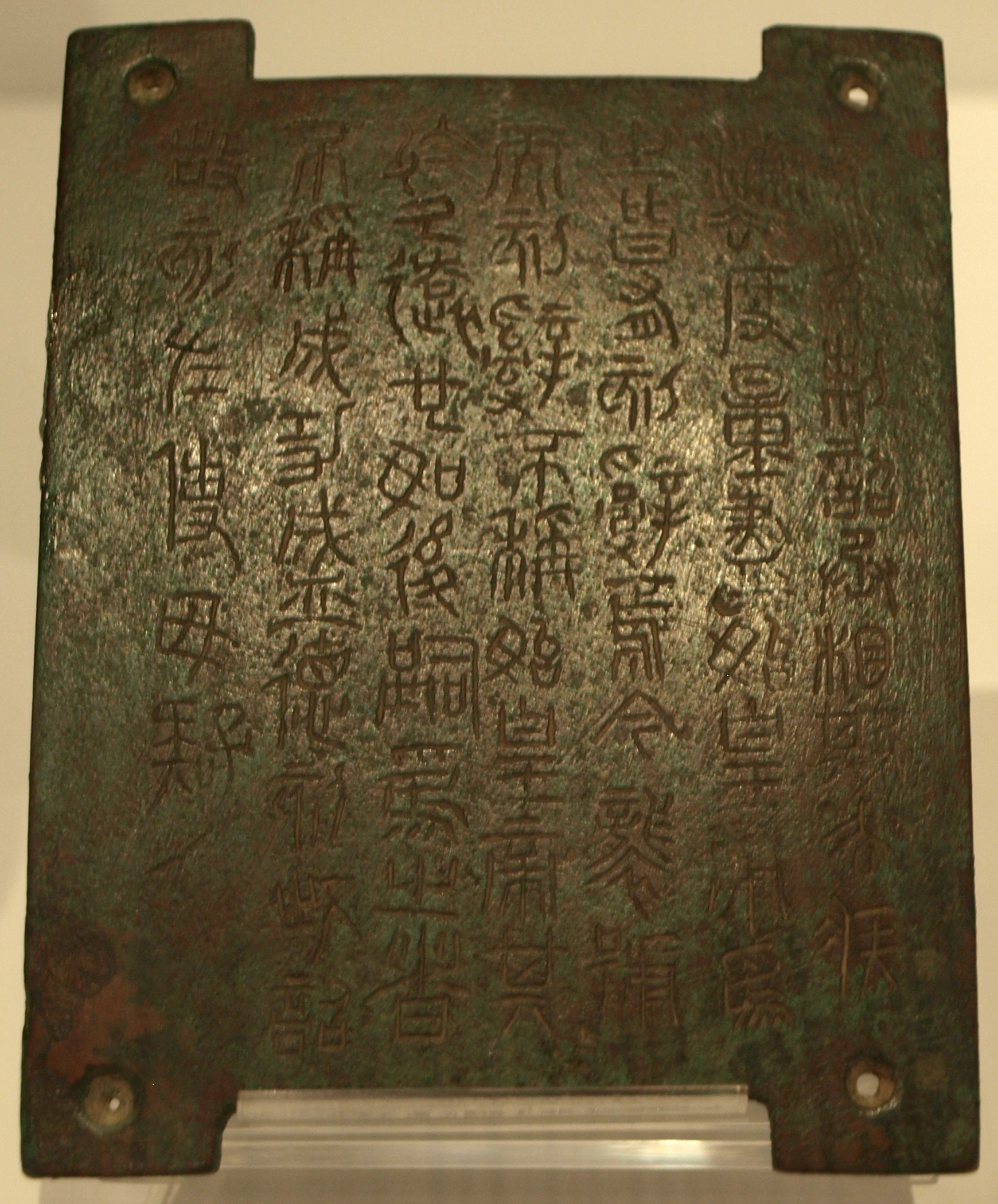

또한 소전은 진나라가 “통일된 법치 국가”임을 보여주기 위해 국가의 공식 증명 수단으로도 사용되었다. 도량형 통일 시, 정해진 크기의 분동과 되를 표준기로 전국에 배포하였는데, 여기에 '''권량명'''이라고 불리는 소전을 사용한 증명문을 금속제인 경우 직접 새겼고, 목재인 경우에는 동판에 새겨 붙였다. 관리가 공식 증명에 사용하는 관인에도 소전이 사용되었다.[3]

2. 1. 고대 문자

서주의 선왕 시대, 태사 주(籀)가 공식 문자 '''주문'''을 정할 때 편찬한 서적의 이름이라고 전해지며, 주문 그 자체의 다른 이름이라고도 한다. 보편적으로 인식되는 대전은 주 선왕 때 체계화되고 수직적 규칙에 따라 가늘고 긴 글씨로 그려졌다고 한다.[1]동주 시대 각 제후국에서는 서로 독립적으로 여러 가지 다른 형태의 전서가 발전했다. 그중 하나인 새벌레 전서는 획의 복잡한 장식 때문에 그렇게 이름 붙여졌으며, 오, 초, 월에서 사용되었다. 부차의 창과 고장의 검을 포함한 여러 유물에서 발견되었다. 남쪽 제후국인 초나라는 오월의 영향을 받았다. 초나라는 오월과 유사한 청동 검을 만들었지만, 그만큼 정교하지는 않았다. 초나라 또한 새벌레체를 사용했는데, 이는 오나라와 월나라에 의해 차용되었다.[1]

소전의 기원은 일반적으로 중국에서 가장 오래된 석각인 전국시대의 석고문에 사용된 서체인 '''대전'''이 직접적인 기원이라고 여겨진다. 석고문의 대전은 주문이 전국시대 진(나라)에서 계승된 것이라고 생각되지만, 그 상세 내용에는 여러 설이 있다.[1]

2. 2. 소전의 통일

진시황(秦始皇)이 여섯 나라를 통일한 후(기원전 221년), 진(秦)나라의 승상(丞相)이었던 리쓰(李斯)는 시황제에게 문자의 통일을 건의하였다. 시황제는 이를 받아들여 이사에게 문자 통일 작업을 맡겼다. 이사는 옛 여섯 나라의 옛 글자와 각 지역에서 쓰이던 글자를 폐지하고, 진나라에서 통용되던 전문(籀文, 주나라 선왕이 태사 籀에게 명하여 만들게 한 대전의 일종)을 간략화하여 진 왕조의 공용 문자로 삼았다. 이를 소전(小篆)이라고 하며, '''진전'''('''秦篆''')이라고도 부른다.기원전 221년, 진나라는 중국 통일을 완수하면서 법치 확립과 도량형 통일 외에도 문자를 통일하고 소전을 공식 서체로 채택하였다.[3] 소전은 진시황이 이사에게 명하여 주문(혹은 대전)을 간략화한 것이라고도 하고, 이사의 건의에 따라 당시 진나라에서 사용되던 주문 유래의 문자를 채택한 것이라고도 한다.[3]

진시황은 소전을 권력 과시의 수단으로 사용하였다. 원래 갑골문 시대부터 문자는 권력의 상징이었고, 진시황은 이를 계승한 것이다. 실제로 자신을 찬양하는 명문을 새긴 '''「진시황칠각석」'''을 국내 6곳에 세워 크게 권력을 과시하였다.[3]

또한 소전은 진나라가 “통일된 법치 국가”임을 보여주기 위해 국가의 공식 증명 수단으로도 사용되었다. 도량형 통일 시, 정해진 크기의 분동과 되를 표준기로서 전국에 배포하였는데, 여기에 '''「권량명」'''이라고 불리는 소전을 사용한 증명문을 금속제인 경우 직접 새겨졌고, 목재인 경우에는 동판에 새겨 붙였다. 관리들이 공식 증명에 사용하는 관인에도 소전이 사용되었다.[3]

이처럼 소전은 진나라 국내 정책의 최전선을 담당하는 존재로 취급되었던 것이다.[3]

2. 3. 소전의 쇠퇴와 예서의 등장

진나라 시대에는 이미 실용적인 서체인 예서가 등장하기 시작했다. 한자의 일반적인 역사에서 소전은 전통적으로 예서의 조상으로 여겨졌으나, 최근의 고고학적 발견과 학문적 연구를 통해 일부 학자들은 예서의 직계 조상이 전국 말기에서 진나라 시대의 덜 알려진 “속칭” 또는 “일반적인” 서체에서 발전한 원예서체라고 결론짓고 있다.[1]법치 국가였던 진(秦)에서는 하층 관리들이 현장에서 업무를 처리하는 경우가 많았는데, 그들에게 복잡한 형태의 소전은 매우 쓰기 어려운 것이었고, 자연스럽게 흘려 쓰는 경우가 많았다. 이것이 소전의 서체를 단순화·간소화시켜, 마침내 예서(隷書)를 낳게 되었다.(예변(隷變))[2]

기원전 206년에 진이 멸망하고, 초한 전쟁을 거쳐 전한(前漢)이 일어섰다. 전한과 그 뒤를 잇는 후한(後漢)에서는 공식 서체로 소전이 아닌 예서가 채택되었는데, 이는 소전의 번잡함을 피하기 위한 의도가 있었다.[3] 또한 이러한 “필기 수단”으로서의 역할을 우선시한 문자 정책은, 그때까지 존재해 왔던 “권력의 상징”으로서의 문자 개념을 완전히 뒤엎는 것이었고, 갑골문 이래로 계속된 “고대 문자” 시대의 종언을 알리는 것이기도 했다.[4]

2. 4. 한나라 이후의 전서

한나라 이후 소전은 공식 서체의 지위를 잃었지만, 완전히 사라진 것은 아니었다. 비록 예서가 널리 쓰이게 되었지만, 소전은 특수한 영역에서 그 명맥을 유지했다.진(秦)이 멸망하고 전한(前漢)과 후한(後漢) 시대에는 예서가 공식 서체로 채택되었다. 이는 소전의 복잡한 형태가 실용적이지 않았기 때문이다. 하지만, 이러한 변화는 문자가 "권력의 상징"에서 "필기 수단"으로 변화했음을 보여주는 것이기도 했다.

신(新)나라 시대에 잠시 공식 서체로 복귀하기도 했지만, 신나라가 멸망하면서 다시 공식 서체에서 제외되었다. 이후 소전은 주로 인장, 관인 등 "공적 증명"의 명잔이나, 기와, 거울 등의 장식, 비석, 비단 책의 제목 등에 사용되었다.

특히, 후한 시대의 「사삼공산비(祀三公山碑)」, 「숭산삼궐명(嵩山三闕銘)」이나 삼국 시대 오나라의 「천발신참비(天發神讖碑)」, 「봉선국산비(封禪國山碑)」처럼 비석에도 소수가 남아있지만, 하늘이나 신에게 기원하거나 하늘의 계시를 보여주는 내용이 주를 이루었다. 이는 소전이 "신에게 기도하기 위한 글자"로 인식되었음을 보여준다.

시간이 지나면서 소전의 형태는 점차 변화했다. 한나라 시대에는 예서의 영향으로 쓰는 방식이 변하거나 선이 각지게 되는 정도였지만, 한말이나 육조 시대 이후에는 혼란 상태가 되어 다양한 장식 서체가 등장하면서 본래의 모습에서 멀어지게 되었다.

이러한 상황에서 후한 시대의 학자 허신(許慎)은 유학 연구의 일환으로 소전을 "고대 문자"로 다루며 자전 『설문해자(說文解字)』를 편찬했다. 이 책은 소전을 중심으로 한자의 자의(字義) 등을 해석하여 소전 연구에 중요한 자료로 활용되고 있다.[1]

2. 5. 전서의 부흥 (당나라 ~ 청나라)

당나라 중엽, 한유(韓愈) 등이 육조(六朝)의 사륙변려문(四六駢儷文)을 부정하고 고문부흥운동(古文復興運動)을 펼친 영향으로, 서도(書道)에도 왕희지(王羲之) 이전, 즉 예서(隷書) 이전을 지향하는 복고주의적 풍조가 생겨났다.그러한 풍조 속에서 전서는 이양빙(李陽冰) 등에 의해 크게 주목받게 되고, 그때까지의 변형된 서법을 배제한, 본래 모습에 가까운 전서를 사용한 서도 작품이나 석각이 많이 사용되기에 이르렀다. 이로써 전서는 서도계(書道界)에 한 서체로서 재흥하게 된다.

오대십국시대(五代十国時代)의 남당(南唐) 및 북송(北宋) 시대에는 서현(徐鉉)·서개(徐鍇) 형제에 의해 『설문해자(說文解字)』의 교정·주석이 이루어지고, 현재 볼 수 있는 『설문해자』의 텍스트(대서본)가 만들어짐과 동시에 전서를 이용한 서도도 계승되었다.

또한 송나라 이후로는 고인(古印)을 수장하고 감상하는 취미가 발달한 것도 전서를 포함한 전서에 대한 관심을 깊게 하는 요인이 되었다. 관인(官印) 또는 작품의 제작자나 수장가가 소유권을 과시하기 위해 찍은 인장에는 전서로 관직명이나 본인의 이름 또는 좌우명을 새긴 것이 많았기 때문이다. 원(元)·명(明)나라 이후에는 이러한 전서를 사용한 인장을 새기는 작업도 ‘전각(篆刻)’이라는 서도의 한 장르로 확립되었다.

청(清)나라에서는 고증학(考証學)의 발달에 따라 모각(模刻)이나 모사를 거듭한 종이의 법첩(法帖)보다 당시의 모습을 유지하는 비석(碑)이 서적(書蹟)으로 더 신뢰성이 높다는 생각에서 비석 연구가 주류가 되었기 때문에, 그것에 따라 비석으로만 남아있는 시대의 문자인 전서도 연구·서작이 다시 성행하게 되어 서와 전각 모두 뛰어난 작품이 남아 있다. 또한, 만주 문자와 같은 전서도 만들어졌다.

현대에도 서작·전각 작품 외에 “공적 증명”의 역할의 명맥으로 인장에 사용되는 경우가 많다.

3. 종류

전서(篆書)는 대전(大篆)과 소전(小篆)을 포함한 여러 가지 서체를 가리킨다. 특별히 명시하지 않는 한, 전서는 일반적으로 소전을 의미한다. 소전은 전국 시대(기원전 771년-기원전 221년) 진(秦)나라에서 발전하여 진시황(재위 기원전 221년-기원전 210년)에 의해 표준화되었다. 대전은 소전보다 오래된 진나라 서체뿐만 아니라, 서주 시대의 형태 또는 갑골문까지 포함하는 광범위한 형태를 가리키기 때문에 현대 학자들은 대전이라는 용어를 사용하는 것을 피하는 경향이 있다.

허신의 『설문해자』 서문에 따르면, 진나라에서는 공식 서체로 대전, 소전, 각부(刻符), 충서(蟲書), 모인(摹印), 서서(署書), 수서(殳書), 예서(隷書)의 8가지(진의 팔체)를 정했다고 한다.[3] 전한을 찬탈하여 신을 세운 왕망은 공식 서체를 제정할 때 이 팔체를 정리하여 고문(古文), 기자(奇字), 전서(篆書), 예서(隷書), 묘전(繆篆), 조충서(鳥蟲書)의 6가지(신의 육체)로 했다고 전해진다.[3] 이들은 모두 소전과 밀접한 관련이 있는 서체였다.

3. 1. 대전

보편적으로 인식되는 대전은 주 선왕 때 체계화되고 수직적 규칙에 따라 가늘고 긴 글씨로 그려져 주문(籀文)이 되었다고 한다.동주 시대 각 제후국에서는 서로 독립적으로 여러 가지 다른 형태의 전서가 발전했다. 그중 하나인 새벌레 전서는 획의 복잡한 장식 때문에 그렇게 이름 붙여졌으며, 오, 초, 월에서 사용되었다. 부차의 창과 고장의 검을 포함한 여러 유물에서 발견되었다. 남쪽 제후국인 초나라는 오월의 영향을 받았다. 초나라는 오월과 유사한 청동 검을 만들었지만, 그만큼 정교하지는 않았다. 초나라 또한 새벌레체를 사용했는데, 이는 오나라와 월나라에 의해 차용되었다.

소전의 기원은 일반적으로 중국에서 가장 오래된 석각인 전국시대의 석고문에 사용된 서체인 '''대전'''이 직접적인 기원이라고 여겨진다. 「대전」은 서주의 선왕 시대, 태사 籀(추)이 공식 문자 '''주문'''을 정할 때 편찬한 서적의 이름이라고 전해지며, 주문 그 자체의 다른 이름이라고 여겨진다. 이러한 점에서 석고문의 대전은 주문이 전국시대 진(나라)에서 계승된 것이라고 생각되지만, 그 상세 내용에는 여러 설이 있다.[2]

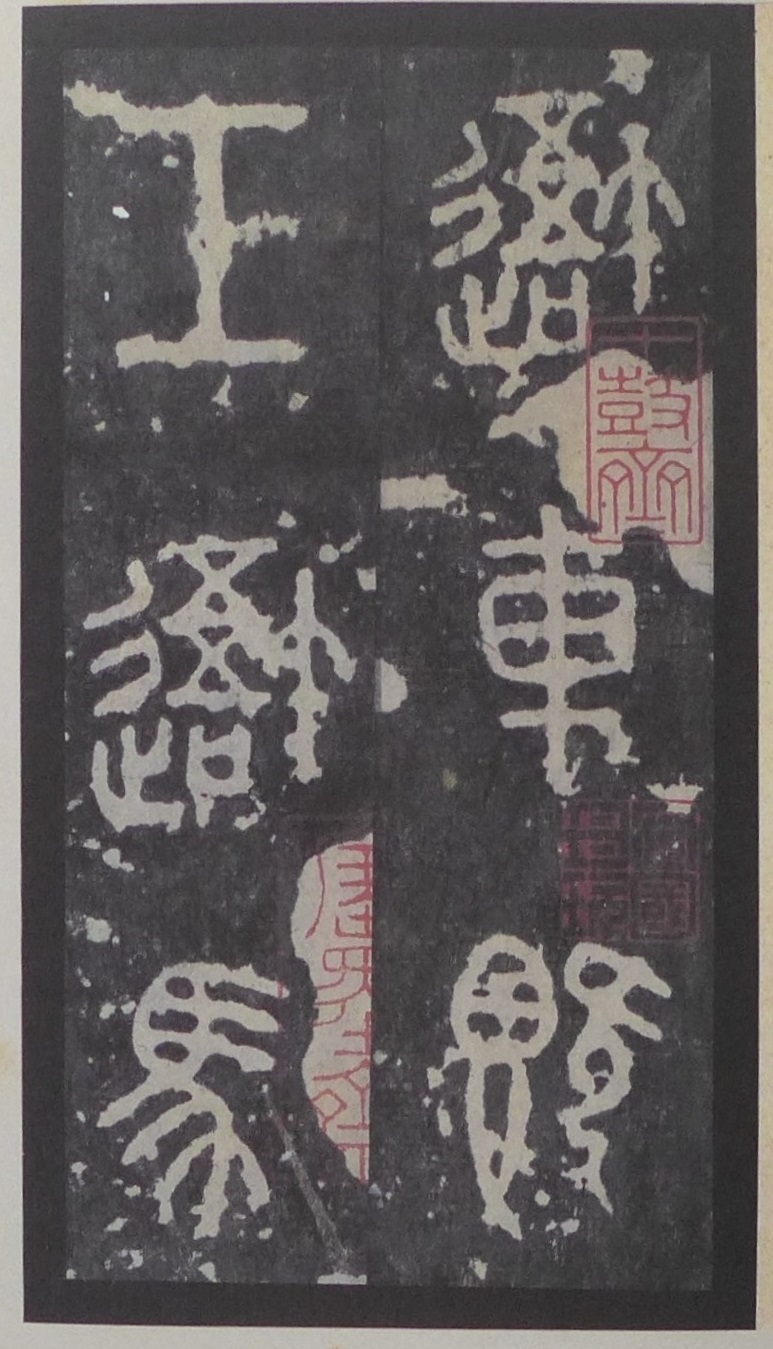

허신이 저술한 원형을 전하는 문서는 존재하지 않지만, 『설문해자』 서문에 따르면, 진에서는 공식 서체로 대전(大篆), 소전(小篆), 각부(刻符), 충서(蟲書), 모인(摹印, “摹”는 “募”의 “力”을 “手”로 바꾼 글자), 서서(署書), 수서(殳書), 예서(隷書)의 8가지를 정했다고 한다(진의 팔체).[3] 허신으로부터 700년 가까이 지난 후의 남은 두루마리에는 현침체(懸針體)라는 가늘고 긴 서체가 사용되었는데, 이것이 전서(篆書)의 초기 형태로 여겨진다.[3]

또한 전한을 찬탈하여 신을 세운 왕망은 공식 서체를 제정할 때 이 팔체를 정리하여, 고문(古文), 기자(奇字), 전서(篆書), 예서(隷書), 묘전(繆篆), 조충서(鳥蟲書)의 6가지로 했다고 전해진다(신의 육체).[3]

이들 진의 팔체와 신의 육체는 모두 어떤 형태로든 소전(小篆)과 밀접한 관련이 있는 서체였다.[3] 그중 대표적인 것을 아래에 제시한다.

진(秦)나라의 팔체(八體) 중 첫 번째로 여겨진다. 소전(小篆)의 기원이 된 서체로, 소전과 대비되는 명칭이다. 석고문(石鼓文)에 사용된 서체이다. 앞서 언급했듯이, 기원이 서주(西周)의 공식 문자였던 주문(籀文)이라는 설이 있기 때문에 주문과 동일시되기도 하지만, 자세한 내용은 알려져 있지 않다.[4]

자형은 소전과 비교하면 장식성이 높고, 글자 전체의 균형도 완벽한 정방형이 아닌 경우가 많다. 금문(金文)의 특징을 강하게 남긴 글자이지만, 한편으로는 획에 평행 부분이 많이 보이는 등 소전의 싹도 보인다.[4]

3. 2. 소전

진시황이 여섯 나라를 통일한 후(기원전 221년) 전국에 공포한 공용 문자로, 당시 승상이었던 이사(李斯)가 주도하여 만들었다. 소전은 이전의 대전(大篆)에 비해 획이 간략하고 통일된 형태를 가진다. 진나라에서 사용되던 전문(籀文)을 기초로 간략화되었으며, 한나라와 당나라 시대까지 수백 년 동안 사용되었다. 한나라 시대에는 민간에서 예서(隷書)가 성행하면서 소전은 법정 문자로서의 지위를 잃게 되었다.전국 시대 진나라에서 발전한 서체로, 진시황에 의해 표준화되었다. 리쓰(李斯)가 편찬한 蒼頡篇|창힐편중국어이라는 사전에 약 3,300개의 한자가 소전으로 열거되어 있다.[2]

소전은 진시황의 권력 과시와 통일된 법치 국가의 상징으로 사용되었다. 「진시황칠각석」과 같은 명문이나, 도량형 표준기에 새겨진 「권량명」 등에 사용되었다.[4]

진나라가 멸망하고 전한(前漢)이 들어서면서 공식 서체는 예서로 바뀌었지만, 소전은 인장이나 관인 등에 명잔으로 사용되거나, 장식적인 용도로 사용되었다.[5] 신(新)나라 시대에 잠시 공식 서체로 복귀하기도 했으나, 신나라 멸망 후 다시 지위를 잃었다.[6] 후한 시대 허신(許慎)의 설문해자(說文解字)에 소전 자형이 표준으로 수록되었다.[7]

소전의 사료는 매우 적게 남아있다. 「태산각석(泰山刻石)」, 「랑야대각석(瑯琊台刻石)」, 「권량명(權量銘)」 등이 남아있으나, 보존 상태가 좋지 않다. 허신(許慎)의 『설문해자(說文解字)』가 소전 자형의 표준으로 사용되고 있다.

3. 3. 조충전

조충전은 춘추전국시대에 사용된 장식적인 서체로, 새나 벌레 모양의 장식이 획에 추가된 것이 특징이다. 주로 무기, 특히 창 등의 장식에 사용되었다. 자형은 뱀처럼 구불구불하고 가늘게 구부러진 선으로 구성된 간단한 것부터, 새의 머리나 모습을 본뜬 장식이 글자 곳곳에 붙어 있는 것, 더 나아가 글자의 원형을 알아볼 수 없을 정도로 새의 형태로 변형된 것까지 다양하며, 대부분 문양화되어 해독이 불가능하다.새벌레 전서는 획의 복잡한 장식 때문에 그렇게 이름 붙여졌으며, 오, 초, 월에서 사용되었다. 부차의 창과 고장의 검을 포함한 여러 유물에서 발견되었다. 초나라는 오월의 영향을 받은 남쪽 제후국으로, 오월과 유사한 청동 검을 만들었지만 그만큼 정교하지는 않았다. 초나라는 또한 새벌레체를 사용했는데, 이는 오나라와 월나라에서 차용되었다.

3. 4. 인전

인장(印章) 용도에 특화된 소전이다. 진나라의 팔체(八體) 중 다섯 번째인 모전(摹印), 신나라의 육체(六體) 중 다섯 번째인 묘전(繆篆)으로 분류되는 서체이다.[1] 현재 볼 수 있는 형태의 인전(印篆)은 전한(前漢) 이후로 성립된 것으로 보인다.[1] 한대(漢代)에 완성되었기 때문에 “한전(漢篆)”의 한 서체로 간주되기도 한다.[1]세로로 긴 소전을 인장의 정사각형에 맞추기 위해 소전의 곡선이나 길게 뻗는 부분을 직선과 꺾은선으로 표현한 것으로, 유기적인 형태의 소전보다 각이 지고 더욱 정돈된 인상을 준다.[1]

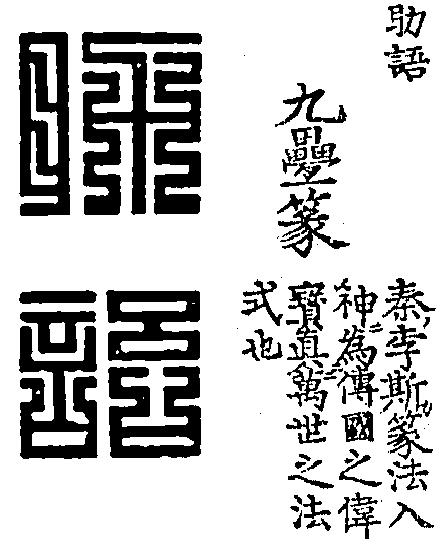

3. 5. 구첩전

송나라 이후 각 왕조 및 금과 같은 이민족 왕조에서 관인에 사용되었던 소전체의 일종이다. '첩전'이라고도 한다. 소전체 또는 인전체의 획을 길게 늘이고 여러 번 구불구불하게 구부려 장식성을 높인 서체이다.[1]

장식 부분의 꺾인 선이 인면을 가득 채우도록 배치되기 때문에, 미세한 선이 줄줄이 늘어서 있는 것처럼 보여 판독성이 매우 낮다. 이는 실용성보다는 관인의 권위를 나타내는 역할을 중시했기 때문이다.[1]

구첩전의 등장으로 관인의 의장은 완전히 경직되었고, 그 이후의 관인은 서도·미술 측면에서 주목받지 못하게 되었다.[1]

4. 특징

전서(篆書)는 대전(大篆)과 소전(小篆)을 모두 아우르는 말이지만, 특별히 언급하지 않는 한 보통 소전을 의미한다. 소전은 전국 시대(기원전 771년-기원전 221년) 진(秦)나라에서 발전하여 진시황에 의해 표준화된 서체이다. 대전은 소전보다 더 오래된 글자 형태를 포괄하는 용어로, 서주(西周) 시대의 글자나 갑골문까지 포함할 수 있어 현대 학자들은 대전이라는 용어 사용을 꺼리는 경향이 있다.

금문과 달리 전서는 상하좌우 크기 균형이 잘 잡혀 있어 엄격하고 격식 있는 느낌을 준다. 또한 곡선을 중심으로 유기적인 아름다움을 지녀 독특한 분위기를 자아낸다. 후세의 한자처럼 획을 나누어 부수를 구분하기 쉽다는 특징도 있다.

4. 1. 자형의 특징

금문에서 더욱 자형이 정리되어 한 글자의 크기가 균일해졌다. 글자의 형태는 세로로 긴 직사각형의 글자틀 안에 들어가도록 만들어진다. 점과 획은 수평선과 수직선을 기본으로 하며, 곡선을 이루는 획은 신속하게 수평선과 수직선과 교차하도록 꺾인다. 획의 양 끝은 둥글게 처리되고, 모든 선은 같은 굵기로 그려진다.위의 특징에서 볼 수 있듯이, 금문과 달리 상하좌우의 크기 균형이 잘 잡혀 있어 엄격하고 격식 있는 인상을 주는 글자로 발전하였다. 반면 곡선을 중심으로 하기 때문에 유기적인 아름다움을 함께 지니고 있어 독특한 분위기를 가진 서체이다.

또한, 후세의 한자처럼 획을 나누어 부수를 구분하기 쉬운 것도 특징이다.

4. 2. 구조적 특징

금문에서 더욱 자형이 정리되어 한 글자의 크기가 균일해졌다. 글자의 형태는 세로로 긴 직사각형의 글자틀 안에 들어가도록 만들어진다. 점과 획은 수평선과 수직선을 기본으로 하며, 곡선을 이루는 획은 신속하게 수평선과 수직선과 교차하도록 꺾인다. 획의 양 끝은 둥글게 처리되고, 모든 선은 같은 굵기로 그려진다.위와 같은 특징에서 볼 수 있듯이, 금문과 달리 상하좌우의 크기 균형이 잘 잡혀 있어 엄격하고 격식 있는 인상을 주는 글자로 발전하였다. 반면 곡선을 중심으로 하기 때문에 유기적인 아름다움을 함께 지니고 있어 독특한 분위기를 가진 서체이다.

또한, 후세의 한자처럼 획을 나누어 부수를 구분하기 쉬운 것도 특징이다.

5. 현대적 활용

소전(小篆)은 현대에도 서도(書道)와 인장(印章) 분야에서 실제로 사용되는 서체이다. 일본은행권(日本銀行券) 앞면의 "총재지인(総裁之印)", 뒷면의 "발권국장(発券局長)" 인장 글씨와 여권(旅券) 표지의 "일본국여권(日本国旅券)" 글씨, 우표의 "일본우편(日本郵便)" 글씨, 지자체 인장 등에 사용된다.[7]

최근에는 독특한 글자 모양 덕분에 장식 문자나 디자인으로도 활용되는 경우가 많다. 또한 폰트(フォント) 형태로도 개발되어 디지털 환경에서도 쉽게 사용할 수 있게 되었다.

육조 시대 남조 제의 소자량이 편찬한 『고금전예문체』에는 40종류가 넘는 장식 서체가 전해지며, 이 중에는 소전에서 파생된 것으로 보이는 "현침전(懸針篆)" 등이 있다. 현침전은 『설문해자』 초기 사본이나 쿠카이의 『전예만상명의』에도 사용되었다. 남조 양에는 120종류의 장식 서체인 "백이십체서(百二十體書)"가 있었다고 전해지나, 현존하지 않아 자세한 내용은 알 수 없다. 당나라 시대에는 승려 몽영(夢英)에 의해 18종류의 장식 서체인 "십팔체서(十八體書)"가 전해진다. 정창원에는 소전에서 파생된 것으로 보이는 장식 서체로 쓰여진 "조모전서병풍(鳥毛篆書屏風)"이 소장되어 있다.

5. 1. 서예와 전각

전서는 현대에도 서예와 전각 분야에서 중요한 서체로 활용되고 있다. 전서 특유의 고풍스럽고 장식적인 아름다움은 예술적 가치를 인정받고 있다.[7]송나라 이후 고인(古印)을 수장하고 감상하는 취미가 발달하면서 전서에 대한 관심이 깊어졌다. 관인(官印)이나 작품 제작자, 수장가가 소유권을 표시하기 위해 찍은 인장에는 전서로 관직명, 이름, 좌우명 등을 새겼기 때문이다. 원(元)·명(明)나라 이후에는 전서를 사용한 인장을 새기는 전각(篆刻)이 서도의 한 장르로 확립되었다.

청(清)나라에서는 고증학(考証學) 발달에 따라 모각(模刻)이나 모사를 거듭한 종이 법첩(法帖)보다 당시 모습을 유지하는 비석(碑)이 더 신뢰성 높다고 여겨져 비석 연구가 주류가 되었다. 이에 따라 비석에 남아있는 문자인 전서 연구와 서작(書作)이 성행하여 서와 전각 모두 뛰어난 작품이 나왔다. 만주 문자 전서도 만들어졌다.

현대에도 전서는 서작·전각 작품 외에 “공적 증명” 역할로 인장에 사용되는 경우가 많다. 일본은행권(日本銀行券) 앞면의 "총재지인(総裁之印)", 뒷면의 "발권국장(発券局長)" 인장 글씨가 그 예이다. 이는 메이지 시대 전각가 益田香遠(에키다 코우엔)이 제작한 것으로, 곡선이 많아 판독이 쉽지 않은 붉은색 글씨체이다. 여권(旅券) 표지의 "일본국여권(日本国旅券)" 글씨, 우표의 "일본우편(日本郵便)" 글씨, 지자체 인장, 일부 상점 간판 등에도 쓰이며, 최근에는 독특한 글자 모양 덕분에 장식 문자나 디자인으로도 활용된다.

최근에는 전서체(篆書體) 폰트(フォント)가 여러 개 만들어져 디지털 세계에도 진출, 비교적 간편하게 전서를 사용할 수 있게 되었다. 이전에는 수작업으로 조각했던 소전 인장 제작도 폰트를 이용해 저렴하고 빠르게 할 수 있게 되었다.

5. 2. 디자인

전서는 독특한 글자 모양으로 인해 다양한 디자인 분야에서 활용되고 있다. 로고, 포스터, 간판 등에서 전서를 활용하여 독창적인 분위기를 연출할 수 있다. 소전을 비롯한 전서는 서도의 서적(書蹟)으로 연구될 뿐만 아니라, 한자사 연구 자료로도 널리 활용되고 있다.[1]이는 “예변(隷變)”과 楷書로의 전개 과정에서 현재의 형태로 변화하면서 상실된 다양한 정보를 전서, 특히 소전이 지니고 있기 때문이다. 이와 “예변” 과정을 살펴봄으로써 다양한 연구가 가능해진다.[1]

예를 들어 “右”와 “左”는 비슷한 한자인데, 쓰는 순서는 다르며 각각 세로획과 가로획을 첫 번째 획으로 한다. 해서체만으로는 그 이유를 알 수 없지만, 소전으로 돌아가 보면 “右”의 세로획과 “左”의 가로획이 실제로 좌우 대칭이면서 같은 형태를 하고 있으며, 첫 번째 획이었음을 알 수 있다. 그것들이 “예변” 과정에서 각각 세로획과 가로획이라는 다른 형태로 변화했기 때문에 현재와 같은 쓰는 순서가 되었다는 설명이 가능한 것이다.[1]

5. 3. 인장

일본은행권(日本銀行券)|니혼긴코켄일본어 앞면의 "총재지인(総裁之印)", 뒷면의 "발권국장(発券局長)" 인장 글씨는 전서로 쓰였다.[7]5. 4. 디지털 폰트

최근에는 유행을 타고 소전을 도입한 "전서체 폰트"가 여러 개 만들어지는 등 디지털 세계에도 진출하여 비교적 간편하게 소전을 사용할 수 있게 되었다.[7]종전에는 수작업으로 조각했던 소전 인장 제작도 이러한 폰트를 사용함으로써 비교적 저렴하고 빠르게 할 수 있게 되었다. 이처럼 디지털 시대가 되면서 컴퓨터의 혜택을 받아 일상생활 속으로 진출해 온 전서(小篆)이지만, 진출의 주된 매체가 "전서체 폰트"라는 "폰트"이기 때문에 문제점도 있다. 전서체 폰트는 소전체를 이용한 인장 제작을 용이하게 했지만, 반대로 누구든 같은 폰트를 구입하여 사용할 수 있게 되었기 때문에, 전혀 다른 곳에서 제작했음에도 불구하고 인영이 같은 상황이 발생하고 있다.

이것은 소전체를 사용한 인장의 증명력을 떨어뜨리는 상황이 될 수 있으며, 장래에 문제가 될 가능성이 있다.[7]

6. 한국의 전서

한국에 전서가 언제 어떻게 전래되었는지는 명확하지 않다. 그러나 조선시대의 기록을 살펴보면, 전서에 대한 내용을 찾아볼 수 있다.

현대에 이르러 전서체 폰트가 등장하면서 소전은 일상생활에 다시 나타나기 시작했지만, 서예 및 전각용 서체와는 달리 디자인적 측면이 강조되어 전통적인 소전과는 다른 양상을 보인다.

6. 1. 조선시대의 전서

진(秦)에서 예서(隷書)로의 변화(예변(隷變)) 이후, 전한(前漢)과 후한(後漢)에서는 공식 서체로 예서가 채택되었고, 소전은 주로 인장이나 관인, 기와나 거울 등의 문양, 비석이나 비단 책의 제목 등에 장식적으로 사용되었다. 사삼공산비(祀三公山碑)나 숭산삼궐명(嵩山三闕銘), 삼국 시대 오의 천발신참비(天發神讖碑), 봉선국산비(封禪國山碑)와 같이 소수의 비석이 존재했지만, 하늘이나 신에 대한 기원문이나 계시를 담은 내용으로, 소전은 "신에게 기도하기 위한 글자"로 인식되었다.한나라 이후 소전은 자형과 권력성으로 인해 성질이 변화하면서 장식이나 제사를 위한 특수한 문자로 인식되었고, 한말이나 육조 시대 이후에는 혼란 상태가 되어 본래의 모습에서 멀어지게 되었다. 허신(許慎)이 유학 연구의 일환으로 소전을 "고대 문자"로 다룬 자전 설문해자(說文解字)를 만들었지만, 서예(書)에 있어서의 전개는 보이지 않았다.

현대에 이르러 전서체 폰트가 등장하면서 소전은 일상생활에 진출했지만, 서예 및 전각용 서체와는 달리 디자인적 측면이 강조되어 전통적인 소전과는 다른 양상을 보인다.

6. 2. 대한민국의 전서

디지털 시대에 컴퓨터의 혜택으로 전서(小篆)가 일상생활에 들어왔지만, 주로 "전서체 폰트"라는 폰트를 통해 제공되어 문제점도 있다.참조

[1]

웹사이트

Calligraphy And Writing Techniques in the Qin and Han Dynasties

https://pressbooks.u[...]

2018-12-20

[2]

웹사이트

Script Types

https://depts.washin[...]

2023-09-28

[3]

웹사이트

Categories of Calligraphy - Seal Script

https://www.cityu.ed[...]

2023-09-29

[4]

웹사이트

Roadmap to the TIP

https://www.unicode.[...]

The Unicode Consortium

2023-05-09

[5]

서적

蒙漢詞典

[6]

서적

満漢大辞典

[7]

서적

説き語り中国書史

新潮社

2012

[8]

웹인용

전서

https://terms.naver.[...]

2023-11-03

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com