한나라

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한나라는 진나라 멸망 후 유방(고조)이 기원전 206년에 건국한 왕조이다. 초기에는 군국제를 실시하다가 중앙집권 체제를 강화했으며, 문제와 경제 시기에는 문경지치로 안정된 시기를 맞이했다. 무제는 흉노 정벌, 서역 개척 등 대외 팽창 정책을 추진했지만, 재정 부담과 사회 모순을 심화시켰다. 왕망의 신나라 건국으로 전한이 멸망한 후, 광무제가 후한을 건국하여 한나라를 부흥시켰다. 후한은 외척과 환관의 권력 다툼, 황건적의 난 등으로 혼란을 겪다가 조조의 위나라 건국으로 멸망했다. 한나라는 흉노와의 잦은 전쟁, 실크로드 개척, 유교의 융성, 과학 기술 발전 등 다양한 분야에서 중요한 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한나라의 황제 - 유비

유비는 후한 말 평민 출신으로 시작하여 관우, 장비와 의형제를 맺고 여러 세력을 거치며 활동하다 제갈량을 영입하여 촉한을 건국하고 초대 황제가 되었으나, 이릉 전투 패배 후 병사하였다. - 한나라의 황제 - 한 경시제

한 경시제 유현은 왕망의 신나라에 저항하는 과정에서 녹림군의 지지를 받아 잠시 한나라를 재건했으나, 유약한 성격과 지도력 부재로 빠르게 몰락한 황제이다. - 아시아의 옛 제국 - 청나라

청나라는 만주족이 세운 중국 최후의 통일 왕조로, 후금에서 국호를 변경하여 시작되었고 명나라를 멸망시킨 후 중국 대륙을 통일하여 강희제, 옹정제, 건륭제 시대에 전성기를 맞았으나, 서구 열강의 침략과 내부 반란, 근대화 개혁 실패 후 신해혁명으로 멸망, 중국 역사상 가장 넓은 영토를 확보하고 다민족 국가로서 독특한 문화를 발전시켰다. - 아시아의 옛 제국 - 토번

토번은 7세기 초에 건국되어 9세기 중반까지 존속한 티베트의 고대 왕국으로, 당나라와 빈번한 외교 및 전쟁을 벌였으며, 8세기 후반에 불교를 국교로 삼았으나 종교적 갈등과 왕위 계승 분쟁으로 멸망했다. - 한나라 - 낙랑군

낙랑군은 기원전 108년 한무제가 위만조선 멸망 후 설치한 한나라의 군현으로, 주변 소국에 영향력을 행사하다가 고구려에 의해 멸망했다. - 한나라 - 초한전쟁

초한전쟁은 진나라 멸망 후 항우와 유방 세력 간에 벌어진 전쟁으로, 유방의 승리로 끝나 한나라가 건국되었으며, 신분 질서의 변화와 민본주의 정치의 중요성을 보여주는 사건이다.

2. 역사

진나라가 멸망한 후, 항우와 유방은 초한전쟁을 벌였다. 항우는 뛰어난 지휘관이었지만, 유방은 개하 전투(기원전 202년)에서 승리하여 한나라를 건국하고 황제(고조)가 되었다. 장안(현재의 시안)이 한나라의 새로운 수도가 되었다.

한나라는 건국 초기, 군현제와 봉건제를 결합한 군국제를 실시하였다. 수도 인근 지역은 황제가 직접 통치하고, 나머지 지역은 10개의 제후국에 봉토를 주어 다스리게 하였다. 그러나 제후왕의 권력이 강해지면서 오초칠국의 난과 같은 반란이 일어났고, 한나라는 제후왕의 권한을 축소하고 중앙에서 직접 통치하는 군현을 늘려나갔다.

중국 본토 북쪽의 유목 민족인 흉노는 모돈선우 시기에 주변 부족들을 정복하며 강성해졌다.[1] 고조는 흉노와의 무역을 금지했지만, 흉노는 산시성을 침략하여 백등산 전투에서 한나라 군대를 격파했다.[2] 이후 한나라는 흉노와 화친 조약을 맺고 공물을 바쳤지만, 흉노는 지속적으로 침략을 계속했다.[4] 한무제는 흉노에 대한 대대적인 군사 원정을 시작하여 모북 전투에서 흉노를 크게 격파하고, 고비 사막 북쪽으로 몰아냈다.[9] 이후에도 한나라와 흉노의 전쟁은 계속되었으며, 호한야 선우 때 한나라는 흉노를 조공국으로 복속시켰다.

한무제는 장건을 서역에 파견하여 대원, 강거, 대하 등 여러 나라와 교류하였다. 이를 통해 비단길이 개척되었고, 서역도호부를 설치하여 서역 지역에 대한 영향력을 강화했다. 또한 남쪽으로는 남월을 정복하고, 고조선을 멸망시켜 한사군을 설치하는 등 영토를 확장했다.

왕망은 신나라를 건국하고 개혁을 추진했으나 실패하고, 23년에 사망했다. 광무제는 25년에 후한을 건국하여 한나라를 부흥시켰다. 후한은 흉노를 다시 정벌하고 서역을 재정복하는 등 국력을 회복했으나, 환관과 외척 세력의 권력 다툼으로 정치적 부패가 심화되었다. 184년 황건의 난이 발발하고, 동탁이 권력을 장악하는 등 혼란이 계속되었다. 208년 적벽 대전 이후, 중국은 셋으로 나뉘었고, 220년 조비가 헌제에게 선양을 받아 위나라를 건국하면서 한나라는 멸망하였다.

2. 1. 전한 (기원전 206년 ~ 서기 8년)

기원전 206년, 진나라 멸망 후 초한전쟁에서 승리한 유방(고조)이 한나라를 건국하였다. 초기에는 군국제를 실시하여 군현제와 봉건제를 절충하였으나, 점차 중앙집권화를 추진하였다. 문제와 경제 시기에는 문경지치라 불리는 안정된 시기를 맞이하여 민생 안정과 국력 신장에 힘썼다. 오초칠국의 난 (기원전 154년)을 진압하고 제후 왕의 세력을 약화시켜 중앙집권 체제를 강화하였다. 무제는 흉노 정벌, 남월국 정복, 서역 개척 등 적극적인 대외 팽창 정책을 추진하여 한나라의 영토를 크게 확장하였다.사마천의 『사기』에 따르면, 진나라 멸망 후 패왕 항우가 한고조를 한중 봉국(현재 중국 서남부 산시성)의 제후로 임명했는데, 이 봉국은 한수(漢水)의 위치를 따서 이름 붙여졌다. 초한전쟁에서 유방이 승리한 후, 건국된 한나라는 한중 봉국에서 이름을 따왔다.

'''서한'''(西漢) 또는 '''전한'''(前漢) 초기에, 수도 지역을 포함한 13개의 중앙 통제 군현이 제국의 서쪽 3분의 1에 존재했고, 동쪽 3분의 2는 10개의 반자치 왕국으로 나뉘었다. 초나라와의 전쟁에서 두각을 나타낸 사령관들을 달래기 위해 고조는 그들 중 일부에게 왕위를 봉토로 주었다.

196년까지 한나라는 창사를 제외하고는 모든 왕들을 유씨 왕족으로 교체했다. 황제에 대한 비친족들의 충성심에 의문이 제기되었고, 한 왕들의 여러 차례 반란(가장 큰 규모는 기원전 154년의 오초칠국의 난) 이후, 황실은 기원전 145년에 이러한 왕국들의 권력을 제한하고 그들의 옛 영토를 중앙 통제하에 있는 새로운 군현으로 나누는 일련의 개혁을 시작했다. 왕들은 더 이상 자신의 직원을 임명할 수 없었고, 이 임무는 황실이 맡았다. 왕들은 그들의 봉토의 명목상의 수장이 되었고, 세수의 일부를 개인 소득으로 거두었다. 왕국들은 결코 완전히 폐지되지 않았으며 서한과 동한의 나머지 기간 동안 존재했다.

무제의 대외 원정은 국가 재정에 부담을 주었고, 이후 사회 모순이 심화되는 원인이 되었다. 소금과 철의 전매제를 실시하여 국가 재정을 확보하려 하였으나, 개혁 정치 세력과 보수 정치 세력 간의 갈등이 심화되었다. 왕망이 외척 세력을 등에 업고 8년에 신나라를 건국하면서 전한은 멸망하였다.

2. 1. 1. 흉노와의 관계

모돈선우는 중국 본토 북쪽의 유목민 흉노의 족장이었다. 그는 유라시아 대초원 동부에 거주하는 여러 부족들을 정복했다. 그의 통치 말기에 그는 만주, 몽골, 타림 분지의 내아시아 지역을 지배하여 사마르칸트 동쪽의 20개 이상의 국가를 복속시켰다.[1] 고조는 북쪽 국경을 따라 흉노에게 거래된 풍부한 한나라 제철 무기에 대해 우려했고, 그 집단에 대한 무역 금수 조치를 설정했다.[2]이에 대한 보복으로 흉노는 현재 산시성을 침략하여 기원전 200년 백등산 전투에서 한나라 군대를 패배시켰다.[3] 협상 후, 기원전 198년의 ''화친'' 협정은 명목상으로 흉노 지도자와 한나라를 왕실 결혼 동맹의 동등한 파트너로 간주했지만, 한나라는 비단 옷, 음식, 술과 같은 많은 양의 공물을 흉노에게 보내야 했다.[4]

랍상선우와 한문제 사이의 국경 시장 재개에 대한 공물과 협상에도 불구하고, 많은 선우의 부하들은 조약을 따르지 않고 만리장성 남쪽의 한나라 영토를 주기적으로 침략하여 추가 상품을 획득했다.[5] 기원전 135년 한무제가 소집한 조정 회의에서, 대부분의 신하들은 ''화친'' 협정을 유지하는 데 동의했다. 무제는 계속되는 흉노의 침략에도 불구하고 이를 받아들였다.[6]

그러나 다음 해 조정 회의에서 선우 암살을 포함한 마읍에서의 제한된 교전이 흉노 영토를 혼란에 빠뜨리고 한나라에 이익이 될 것이라는 데 대다수가 동의했다.[7] 이 음모가 기원전 133년에 실패하자,[8] 무제는 흉노 영토에 대한 일련의 대규모 군사 침략을 시작했다. 이 공격은 기원전 119년 모북 전투에서 절정에 달했는데, 한나라 사령관 곽거병과 위청이 흉노 조정을 고비 사막 북쪽으로 도망치도록 강요했고, 한나라 군대는 바이칼 호까지 북쪽으로 진출했다.[9]

무제의 통치 이후에도 한나라 군대는 흉노와 계속 싸웠다. 흉노 지도자 호한야는 기원전 51년에 마침내 조공 책봉국으로 한나라에 복속했다. 흉노의 왕위 계승 경쟁자인 지지선우는 진탕과 감연수(甘延壽|감연수중국어) 지휘하의 한나라 군대에 의해 카자흐스탄의 타라즈 근처에서 지지 전투에서 사망했다.

기원전 121년에 한나라 군대는 하서 회랑에서 롭 노르까지 광대한 영토에서 흉노를 몰아냈다. 그들은 기원전 111년에 이 북서부 영토에 대한 흉노-강 연합 침략을 격퇴했다. 같은 해에 한나라 조정은 이 지역에 4개의 새로운 국경 군현, 즉 주천, 장의, 돈황, 무위를 설립하여 통제권을 강화했다.

2. 1. 2. 서역 경영

장건은 전한 무제의 명으로 월지국에 사신으로 파견되어 서역과의 교류를 시작하였다. 장건은 두 차례에 걸쳐 서역을 탐험하며 대완, 강거, 대하 (박트리아) 등 여러 나라와 교류하였다. 이를 통해 비단길이 개척되어 동서 문물 교류가 활발해졌다.전한 무제는 흉노를 몰아내고 서역 지역에 대한 영향력을 확대하기 위해 서역도호부를 설치했다. 서역도호부는 서역 지역의 방어와 외교를 담당했으며, 한나라는 서역 여러 나라를 복속시켜 영향력을 강화했다.

2. 2. 왕망의 신나라 (9년 ~ 23년)

왕망은 효원황후의 조카로서 평제의 섭정을 맡았다. 평제가 죽자 왕망은 유영을 대신해 황제 역할을 대행했으나, 결국 신나라(9년 ~ 23년)를 건국했다.왕망은 노비제 폐지, 토지 국유화, 새로운 화폐제 등 여러 개혁 정책을 추진했으나 실패했다. 특히 3년과 11년에 발생한 황하의 대홍수는 큰 피해를 가져왔고, 수많은 농가가 도적단이나 적미의 난과 같은 반란에 가담하게 되었다. 결국 반란군이 미앙궁까지 쳐들어와 왕망은 살해당했다.[1]

2. 3. 후한 (25년 ~ 220년)

광무제(유수)가 25년에 후한을 건국하여 한나라를 부흥시켰다. 광무제는 호족 세력과 연합하여 전국을 통일하고, 억울하게 노비가 된 자들을 해방하는 등 민생 안정에 힘썼다.[1] 명제와 장제 시기에는 흉노를 다시 정벌하고 서역을 재정복하는 등 국력을 회복하였다.[1]장제 이후 황제의 치세 동안 환관들은 외척을 상대로 권력 다툼에 개입하기 시작했다. 화제는 환관 정중의 도움을 받아 장덕황후를 가택에 가두었고, 외척을 몰아냈다.[2] 후한 중기 이후, 외척과 환관 세력이 권력을 장악하고, 이들의 발호가 극심해지면서 정치적 부패가 심화되었다.[1] 안제가 죽은 뒤, 그의 비였던 안사황후는 정권을 잡기 위해 어린 소제를 황제의 자리에 앉혔다. 그러나 환관 손정은 소제를 밀어내고 순제를 황제로 만들었다.[2] 순제의 비였던 순열황후의 오빠였던 섭정 양기는 엄청난 권력을 누렸으나 결국 환제의 환관들에 의해 목숨을 잃었다.[2]

태학의 학생들은 환관들에 대항하여 많은 시위를 했다. 또한 그 당시 환제는 무리한 토목공사를 벌이고 경제 위기상황에도 불구 많은 후궁들을 들이면서 관료들을 멀리하고 환관들을 가까이 했다.[2] 결국 환관들은 관료들과 태학 학생들을 반역죄로 몰아 감금했다. 당고의 옥으로 인해 청류파 관료들이 탄압받고, 정치 기강이 문란해졌다.[1]

184년, 황건의 난이 발발하여 후한의 통치력은 크게 약화되었다.[1] 영제의 재위기간 동안 환관들의 권력은 더욱 더 커졌다. 대부분의 정치는 환관인 조충과 장양이 맡았고, 영제는 후궁들과 놀면서 군사행렬을 보며 세월을 보냈다.[2] 황건의 난은 수년 안에 한나라 군에 의해 진압되었지만, 그 후 수십 년 동안 작은 봉기가 계속되었다. 비록 황건의 난이 진압되었지만, 장군들은 자신의 군사들을 해체하지 않고 왕조의 영향권 밖에서 힘을 모으기 시작했다.[2]

영제의 비였던 영사황후의 오빠인 하진은 원소와 함께 환관들을 상대로 반란을 일으킬 음모를 꾸몄다. 189년 하진이 환관들에 의해 암살당했다. 그러자 원소는 동생 원술과 함께 궁궐을 포위했다. 결국 궁궐은 함락되고 환관 2,000여명이 살해당했다.[2] 동탁이 권력을 장악하고 헌제를 옹립하였으나, 각지에서 군벌들이 할거하면서 혼란이 가중되었다.[1] 동탁은 192년, 왕윤의 계획에 의해 양자였던 여포에게 암살당했다. 헌제는 195년 장안에서 낙양으로 도망쳤다. 그리고 196년, 조조의 설득에 따라 헌제는 수도를 허창으로 옮겼다.[2]

208년 조조가 적벽 대전에서 패배한 후, 중국은 3개의 나라로 갈라졌고, 조조는 북쪽을, 손권은 동쪽, 유비는 서쪽을 각각 지배했다. 220년 3월 조조가 사망했다. 그해 12월, 조조의 아들 조비는 헌제에게 황제의 자리를 내놓게 했고 결국 위 문제가 되었다. 이로써 한나라는 멸망하게 되었다.[2]

3. 한나라를 계승한 국가

- 촉한(蜀漢) (삼국시대의 왕조, 유비(劉備)가 건국)

- 전조(前趙)(한조국(漢趙国)·유조(劉趙))[7] (흉노도종(屠各種)련디부(攣鞮部)의 왕조)

- 성한(成漢)(성촉(成蜀)·전촉(前蜀)) (티베트계저(氐)족의 이특(李特)의 정권)

- 후한(五代) (튀르크계돌궐(突厥)사타부(沙陀部)의 유지원(劉知遠)의 왕조)

- 북한(北漢) (오대(五代)의 후한(後漢) 계열 왕조)

- 남한(南漢) (오대십국 중 하나. 광주 주변을 영토로 함. 아랍계설 있음[8][9])

- 한(漢) (중국 남북조 말 후경(侯景)의 왕조. 불과 5개월 만에 멸망)

- 한(漢) (중당(中唐) 주자(朱泚)의 정권. 처음에는 '''진(秦)'''이라고 칭함)

- 한(漢) (원말(元末) 진유량(陳友諒)의 정권)

- 한(漢) (명 중기 유통(劉通)의 정권)

4. 문화와 사회

한나라 시대의 가족은 부계 중심 사회였으며, 보통 한 가구에 4~5명의 핵가족 구성원이 함께 살았다. 여러 세대가 함께 사는 확대 가족 형태는 일반적이지 않았다. 유교적 가족 규범에 따라 가족 구성원들은 서로 다른 수준의 존중과 친밀함으로 대우받았다.

결혼은 특히 부유층의 경우 매우 의례화되었으며, 신부 값과 지참금 교환이 중요했다. 중매 결혼이 일반적이었고, 자녀 배우자에 대한 아버지의 의견이 중요했다. 일부일처제가 일반적이었지만, 귀족과 고위 관리들은 첩을 두기도 했다. 남녀 모두 이혼하고 재혼할 수 있었지만, 과부는 재혼을 위해 몸값을 지불해야 했고, 자녀들은 함께 갈 수 없었다.

귀족 작위나 계급 승계를 제외하고, 상속은 장자 상속이 아닌 아들들이 재산을 똑같이 나누는 방식이었다. 딸들은 지참금을 통해 재산 일부를 받았지만, 아들보다 적었다. 여성은 아버지, 남편, 성인 아들에게 복종해야 했지만, 예외도 있었다. 여성은 징용 의무는 없었지만, 가사일 외에도 옷감 짜기, 농사, 상업 등 다양한 경제 활동에 종사했다.

전한 초기 궁정은 법가, 황로도가, 유교를 동시에 수용했지만, 무제는 유교를 통치 이념으로 확립했다. 기원전 136년 오경과 관련 없는 학문 분야를 폐지하고, 기원전 124년 국립대학을 설립했다. 동중서는 유교 윤리 사상을 오행, 음양 우주론과 통합하여 제왕적 통치 체제를 정당화했다. 2세기에는 국립대학 학생 수가 3만 명 이상으로 증가했고, 군국 단위 학교와 사립학교에서도 유교 교육이 제공되었다.

양웅, 환탄, 왕충, 왕부 등은 철학 서적을 저술하여 동중서의 질서에 도전했다. 사마천의 사기는 반고의 한서로 이어지는 관찬 역사의 표준 모델을 확립했다. 허신의 설문해자, 양웅의 방언 등 사전도 간행되었다. 한나라 시는 부 장르가 지배적이었다.

한나라는 진나라 법을 계승하여 엄격한 법률을 시행했다. 강간, 폭행, 살인 등이 법정에서 기소되었고, 여성도 소송을 제기할 수 있었다. 처벌은 금전적 벌금, 강제 노역, 참수형 등이었고, 초기 고문 형벌은 개혁으로 점차 태형으로 대체되었다. 현령(縣令)과 군수(郡守)는 판사 역할을 했고, 복잡한 사건은 중앙 정부로 넘겨졌다.

주요 곡물은 밀, 보리, 수수, 기장, 쌀, 콩이었다. 밤, 배, 자두, 복숭아, 멜론, 살구, 딸기, 양매, 대추, 표주박, 죽순, 겨자, 토란 등도 먹었다. 닭, 오리, 거위, 소, 양, 돼지, 낙타, 개 등을 사육했고, 거북이, 물고기, 사냥감도 식재료로 활용했다. 조미료로는 설탕, 꿀, 소금, 간장이, 음료로는 맥주와 술이 사용되었다.

의복 종류와 재료는 사회 계급에 따라 달랐다. 부유층은 비단옷, 털외투, 장신구를 사용했고, 농민은 삼베, 모직, 족제비 가죽 옷을 입었다.

가족들은 신, 영혼, 조상에게 제물로 바치는 의례를 행했다. 사람들은 두 부분으로 된 영혼을 믿었고, 의례를 통해 재결합을 추구했다.

황제는 최고 사제로서 하늘, 오방(五方), 산과 강 영혼에게 제사 지냈다. 음양(陰陽)과 오행의 순환으로 세상이 연결되었다고 믿었고, 황제가 의례를 어기면 재앙이 온다고 여겼다. 서왕모(西王母)나 봉래산(蓬萊山)에 도달하면 불멸을 얻는다고 믿었다. 도교도들은 불멸을 얻기 위해 은둔 생활을 했다.

2세기에는 오두미도(五斗米道) 등 도교 종교 사회가 형성되었다. 노자(老子)를 예언자로 숭배하고, 죄 고백과 『도덕경(道德經)』 암송으로 구원과 건강을 얻는다고 믿었다. 불교는 실크로드를 통해 전래되었고, 한 명제(漢明帝) 이복동생 류잉(劉英)이 초기 신자였다. 백마사(白馬寺)는 최초 불교 사찰이며, 2세기에는 불교 경전이 중국어로 번역되었다.

4. 1. 사회 계층

한나라 시대의 가족은 부계 중심 사회였으며, 보통 한 가구에 4~5명의 핵가족 구성원이 함께 살았다. 여러 세대가 함께 사는 확대 가족 형태는 일반적이지 않았다. 유교적 가족 규범에 따라 가족 구성원 간에는 서로 다른 수준의 존중과 친밀함이 요구되었다. 예를 들어, 아버지와 삼촌의 죽음에 대한 애도 기간은 서로 달랐다.결혼은 특히 부유층에게는 매우 의례적인 행사였으며, 여러 중요한 단계를 거쳤다. 약혼 선물로 알려진 신부 값과 지참금 교환이 중요했는데, 이 중 하나라도 없으면 불명예로 여겨졌고 여성은 아내가 아닌 첩으로 간주되었다. 중매 결혼이 일반적이었고, 자녀의 배우자에 대한 아버지의 의견이 어머니의 의견보다 중요하게 여겨졌다.

일부일처제가 일반적이었지만, 귀족과 고위 관리들은 여러 명의 첩을 두기도 했다. 관습에 따라 남녀 모두 이혼하고 재혼할 수 있었다. 그러나 과부는 남편이 죽은 후에도 남편의 가족에 속했으며, 재혼하려면 친정으로 돌아가기 위해 몸값을 지불해야 했다. 이때 자녀들은 과부와 함께 갈 수 없었다.

귀족 작위나 계급 승계를 제외하면, 상속에는 장자 상속이 적용되지 않았다. 모든 아들은 가족 재산을 똑같이 나누어 받았다. 후대 왕조와 달리, 아버지는 보통 성인이 된 기혼 아들에게 재산의 일부를 주고 집을 나가게 했다. 딸들은 지참금을 통해 가족 재산의 일부를 받았지만, 아들들의 몫보다는 훨씬 적었다. 나머지 재산 분배는 유언장에 명시될 수 있었으나, 이것이 얼마나 흔했는지는 확실하지 않다.

여성은 아버지, 남편, 그리고 노년에는 성인 아들의 뜻에 따라야 했다. 그러나 당시 자료에 따르면, 특히 어머니와 아들의 관계, 그리고 황후가 아버지와 오빠를 명령하고 공개적으로 굴욕을 주는 등 예외적인 경우도 많았다. 여성들은 연례 징용 노동 의무에서는 면제되었지만, 요리와 청소 등 가사일 외에도 다양한 수입 활동을 하는 경우가 많았다.

여성들의 가장 흔한 직업은 옷감을 짜는 것이었다. 가족을 위해 옷을 만들거나, 시장에 판매하거나, 수백 명의 여성을 고용하는 대규모 직물 기업에 납품하기도 했다. 다른 여성들은 오빠의 농사일을 돕거나, 가수, 무용수, 마법사, 의사, 상인 등으로 활동했다. 일부 여성들은 여러 가족의 자원을 모아 방적 협동조합을 만들기도 했다.

4. 2. 가족 제도

한나라 시대에는 아버지 중심의 가족 제도가 확립되어 가장의 권한이 강했다. 보통 한 가족은 4~5명 정도로 구성되었고, 여러 세대가 함께 살기보다는 핵가족 형태로 생활했다.[1] 유교 사상의 영향으로 가족 구성원 간에도 지켜야 할 예절과 위계질서가 있었다.[2]결혼은 중요한 의식이었으며, 특히 부유층은 여러 단계를 거쳤다. 약혼 선물과 지참금이 중요하게 여겨졌는데, 이것이 부족하면 여성은 정식 아내가 아닌 첩으로 간주되었다.[3] 중매결혼이 일반적이었고, 자녀의 배우자를 선택할 때 아버지의 의견이 중요했다.[4]

일부일처제가 원칙이었지만, 귀족이나 고위 관리들은 첩을 두기도 했다.[5] 남녀 모두 이혼하고 재혼할 수 있었지만,[6] 과부는 남편의 가족에 속했기 때문에 재혼하려면 친정에 몸값을 지불해야 했고, 자녀들은 함께 갈 수 없었다.[7]

재산 상속은 장자 상속이 아닌 아들들이 똑같이 나누는 방식이었다.[8] 딸들은 지참금을 통해 재산의 일부를 받았지만, 아들보다는 적은 몫이었다.[9]

여성은 아버지, 남편, 아들에게 순종해야 했지만, 어머니가 아들에게 명령하거나 황후가 아버지와 오빠를 굴욕 주는 등 예외도 있었다. 여성은 징용 노동 의무는 없었지만, 가사일 외에도 옷감 짜기, 농사일 돕기, 상업 등 다양한 경제 활동에 참여했다. 일부 여성들은 방적 협동조합을 만들기도 했다.

4. 3. 교육과 사상

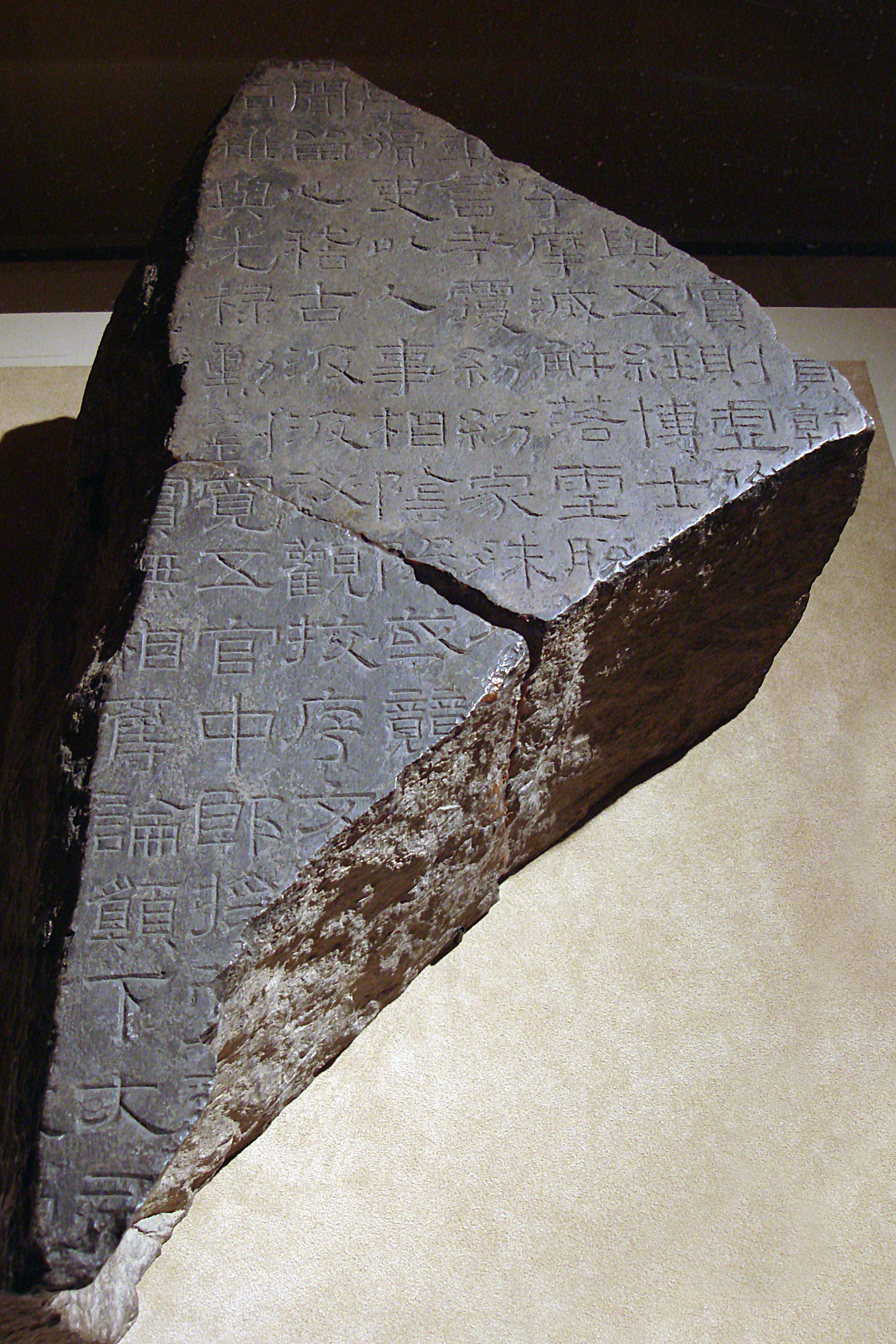

유교는 한나라의 통치 이념으로 확립되었으며, 오경이 중요하게 여겨졌다.[2] 기원전 124년에는 태학을 설치하여 유교 경전을 교육하고 관리를 양성하였다.[2] 동중서는 유교에 음양오행설을 결합하여 통치 이념을 체계화하였다.[2]몇몇 중요한 저술이 학자들에 의해 창작되고 연구되었다. 양웅(기원전 53년 ~ 기원후 18년), 환탄(기원전 43년 ~ 기원후 28년), 왕충(27년 ~ 100년), 왕부(78년 ~ 163년) 등이 저술한 철학 서적에서는 인간의 본성이 선한지 악한지에 대한 의문을 제기하고 동중서의 보편적 질서에 도전했다.[2] 사마천이 완성한 사기는 중국 제국의 관찬 역사의 전통에 대한 표준 모델을 확립하여, 반고의 한서로 이어졌다.[2] 중요 인물에 대한 전기는 지방 유력자들이 작성했다.[2] 또한 한나라 시대에는 허신의 설문해자와 양웅의 방언과 같은 사전도 간행되었다.[2]

4. 4. 법과 질서

한나라는 진나라의 법을 계승하여 엄격한 법률을 시행하였다. 중앙 정부는 군현제를 통해 지방을 통제하고, 법률을 집행하였다. 판사는 법률에 따라 재판을 진행하고, 형벌을 부과하였다.[2]강간, 폭행, 살인 등 다양한 사건들이 법정에서 기소되었다. 여성들은 관습적으로 권리가 적었지만 남성을 상대로 민사 및 형사 고소를 제기할 수 있었다. 용의자들은 투옥되었지만, 유죄 판결을 받은 범죄자들은 감옥에 수감되지 않았다. 대신 처벌은 일반적으로 금전적 벌금, 강제 노역, 참수형이었다. 초기 한나라의 고문과 같은 잔혹한 형벌은 진나라 법에서 차용된 것이었다. 일련의 개혁으로 고문 형벌은 점차 덜 심한 태형으로 대체되었다.

소송에서 판사 역할을 하는 것은 현령(縣令)과 군수(郡守)의 많은 직무 중 하나였다. 복잡하거나 중요하거나 미결된 사건은 종종 수도의 사법부 장관이나 심지어 황제에게 넘겨졌다. 각 한나라 현에는 여러 개의 지역이 있었고, 각 지역은 경찰서장이 감독했다. 도시의 질서는 시장의 정부 관리들과 마을의 순경들이 유지하였다.

4. 5. 음식

한나라 시대에는 밀, 보리, 수수, 기장, 쌀, 콩 등을 주로 먹었다.[1] 밤, 배, 자두, 복숭아, 멜론, 살구, 딸기, 양매, 대추, 표주박, 죽순, 겨자, 토란 등도 자주 먹는 과일과 채소였다.[2] 닭, 청둥오리, 거위, 소, 양, 돼지, 낙타, 개 등을 가축으로 길렀으며, 특히 개는 다양한 품종을 식용으로 사육하기도 했지만 대부분 애완동물로 길렀다. 거북이, 물고기, 올빼미, 꿩, 까치, 꽃사슴, 대나무꿩 등도 사냥하거나 잡아 식재료로 활용했다.[3] 조미료로는 설탕, 꿀, 소금, 간장을 사용했고,[4] 맥주와 술도 즐겨 마셨다.[5]

4. 6. 복식

한나라 시대의 복식은 사회 계급에 따라 종류와 재료가 달랐다. 귀족과 부유층은 비단옷, 치마, 양말, 장갑, 족제비나 여우털 외투, 오리 깃털, 그리고 가죽, 진주, 비단 안감이 있는 신발을 사용했다.[1] 반면 일반 백성들은 주로 삼베, 모시, 족제비 가죽으로 만든 옷을 입었다.[1]4. 7. 종교와 우주론

한나라 시대의 가족들은 하늘, 땅, 조상신을 숭배하는 전통 신앙을 유지했다.[1] 이러한 믿음은 가정 내에서 이루어지는 제사 의식을 통해 표현되었으며, 조상과 신들에게 음식과 동물을 바치는 것이 일반적이었다.[2] 사람들은 이러한 제물을 통해 영적인 존재들과 소통하고 그들의 삶에 영향을 줄 수 있다고 믿었다.[2]당시 사람들은 인간에게는 두 가지 영혼, 즉 '혼(魂)'과 '백(魄)'이 있다고 믿었다.[3] 혼은 죽음 이후 하늘로 올라가 불멸의 존재인 '선(仙)'이 되는 영혼이고, 백은 육체와 함께 땅에 남아 무덤에 머무르는 영혼으로 여겨졌다.[3] 가족들은 의례를 통해 흩어진 혼과 백을 재결합시키고자 했다.[3]

황제는 국가의 최고 사제로서 하늘, 오방(五方)의 신, 산과 강의 신령에게 제사를 지냈다.[4] 당시 사람들은 하늘, 땅, 인간 세상이 음양(陰陽)과 오행(五行)의 순환 원리에 따라 서로 연결되어 있다고 믿었다.[5] 황제가 올바른 의례와 도덕을 따르지 않으면 이러한 우주의 균형이 깨져 자연재해나 질병과 같은 재앙이 발생한다고 여겨졌다.[6]

서왕모(西王母)나 봉래산(蓬萊山)과 같은 신성한 장소에 도달하면 불멸을 얻을 수 있다는 믿음도 널리 퍼져 있었다.[7] 이러한 믿음에 따라 일부 도교 수행자들은 호흡 수련, 성적인 기법, 약초 복용 등을 통해 불멸을 추구하기도 했다.[8]

2세기에 들어서면서 도교는 오두미도(五斗米道)와 같은 조직화된 종교 집단으로 발전했다.[9] 오두미도 신자들은 노자(老子)를 신성한 예언자로 숭배하고, 죄를 고백하며, 도덕경(道德經)을 암송하면 구원과 건강을 얻을 수 있다고 믿었다.[9]

동한 시대에는 실크로드를 통해 불교가 중국에 전래되었다. 초기 중국 불교는 황로학과 결합된 형태였으며, 한 명제(漢明帝)의 이복동생인 유영(劉英)이 초기 불교 신자 중 한 명이었다. 낙양 성 밖에 세워진 백마사(白馬寺)는 중국 최초의 불교 사찰로 알려져 있다. 2세기에는 『사십이장경(四十二章經)』, 『반야경(般若經)』 등 주요 불교 경전이 중국어로 번역되었다.

5. 과학 기술

한나라는 전근대 중국 과학 기술 발전의 중요한 시기였으며, 송나라(960~1279) 시대와 견줄 만한 수준이었다.[3]

기원전 2세기 중산정왕 유승의 부인 두완의 무덤에서 발견된 청동 등잔은 슬라이딩 셔터를 통해 빛의 방향과 밝기를 조절할 수 있었고, 연기가 몸체 내부에 갇히는 구조였다.[3] 후한 시대에는 정교하게 조각하고 두들겨 만든 금 허리띠 버클이 사용되었는데, 신화 속 생물로 장식되었다.[3]

- 제철 기술: 춘추 시대 말기부터 용광로와 용융로를 사용하여 선철과 주철을 생산했다. 블루머리는 없었지만, 용광로에 산소를 과도하게 주입하여 탈탄을 일으켜 연철을 생산했고, 정련로 공정으로 연철과 강을 만들었다.

- 농업 기술: 철제 농기구 보급으로 농업 생산력이 크게 향상되었다. 파종기와 쟁기 등의 발명으로 효율적인 경작이 가능해졌다. 조과는 교대 경작 방식인 대전법을 고안했고, 구덩이 경작 방식인 요전도 사용되었다. 남부와 중부 일부 지역에서는 논에서 벼를 재배했고, 淮河 연안 농민들은 이앙법을 사용했다.

- 기계 공학: 유교 학자들의 기록에 의존하지만, 양웅은 실감기의 벨트 구동 장치를 기술했고, 정환은 수동식 회전 선풍기, 짐벌, 족보 등을 발명했다. 풍사체와 계기수레 등은 한나라 문헌에는 없지만 고고학적 유물로 발견되었다. 물레방아는 한나라 시대 기록에 등장하며, 두식은 물레방아로 작동하는 왕복 운동 장치로 철 제련 풀무를 작동시켰다. 장형은 천구의를 기계적으로 회전시켰고, "후풍지동의"라는 지진 감지 장치를 발명했다.

- 수학: 『구장산술』 등 수학 서적을 통해 수학 지식이 체계화되었다. 음수 개념이 세계 최초로 사용되었고, 원주율 계산, 피타고라스 정리 증명 등 다양한 수학적 업적이 이루어졌다.

- 천문학: 중국 역법을 만드는 데 수학이 필수적이었다. 항성 목록을 만들고 혜성을 관측했으며, 천동설을 채택했다.

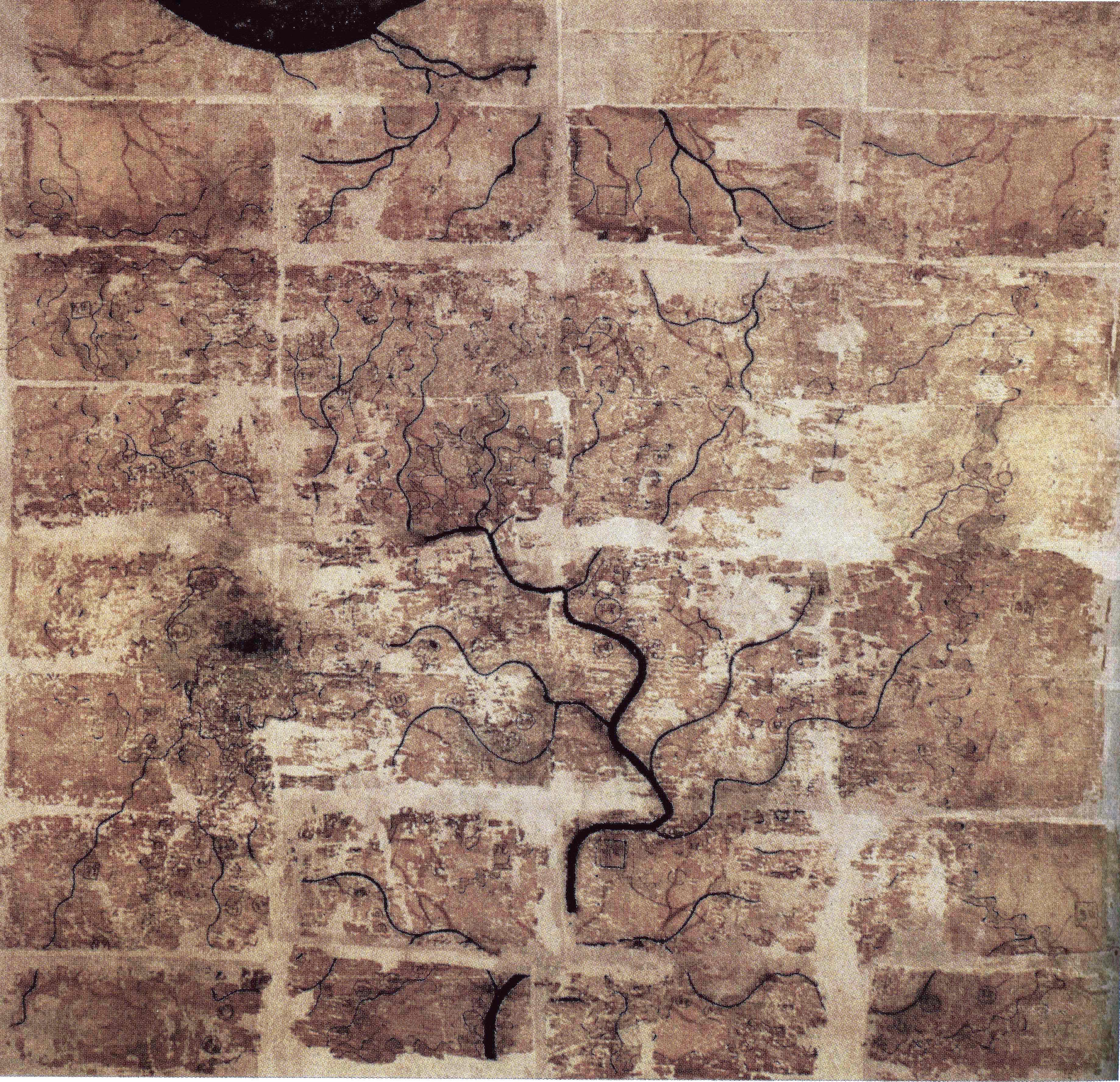

- 지도 제작: 마왕퇴 문서에서 발견된 비단 지도가 현존하는 가장 오래된 한나라 시대 지도 중 하나이다. 마원은 쌀로 만든 입체 지도를 제작했고, 장형은 지도에 축척과 격자를 도입했다.

- 조선술: 누선과 정크선이 건조되었고, 키를 사용하여 공해 항해가 가능해졌다.

- 의학: 침술, 뜸, 약물 치료 등 다양한 치료 방법이 사용되었다. 화타(華佗)는 마취제를 사용한 수술을 시행했고, 장중경(張仲景)은 상한론(傷寒論)을 저술했다.

5. 1. 제철 기술

증거에 따르면, 원료 철광석을 선철로 전환하는 용광로는 용융로에서 재용융하여 냉풍과 열풍을 이용해 주철을 생산할 수 있었는데, 이러한 용광로는 중국에서 춘추 시대 말기(기원전 770년 ~ 기원전 481년)부터 가동되었던 것으로 보인다.[1] 고대 중국에는 블루머리가 존재하지 않았지만, 한나라 시대 중국인들은 용광로에 과도한 산소를 주입하여 탈탄을 일으켜 연철을 생산했다.[2] 주철과 선철은 정련로 공정을 사용하여 연철과 강으로 전환할 수 있었다.[3]한나라 시대 중국인들은 청동과 철을 사용하여 다양한 무기, 조리 도구, 목수 도구 및 생활 용품을 만들었다.[4] 이러한 개선된 제철 기술은 새로운 농기구 제작에 중요한 영향을 미쳤다. 기원전 2세기에 발명된 3개의 다리가 달린 철제 파종기는 농부들이 씨앗을 고랑에 정확하게 심을 수 있게 해주었다.[5] 한나라 시대에 발명된 무거운 쟁기날 철제 쟁기는 소 두 마리가 끌면 한 사람만으로도 작동할 수 있었으며, 3개의 쟁기날, 파종기용 씨앗 상자, 흙을 뒤집는 도구를 갖추고 하루에 약 45730m2의 땅을 갈 수 있었다.[6]

5. 2. 농업 기술

한나라 시대에는 철제 농기구가 보급되어 농업 생산력이 크게 증가하였다. 기원전 2세기에 발명된 세 개의 다리가 달린 철제 파종기는 농부들이 손으로 씨앗을 뿌리는 대신 고랑에 씨앗을 정확하게 심을 수 있게 하였다.[1] 무거운 쟁기날 철제 쟁기는 소 두 마리가 끌면 한 사람으로도 충분히 작동할 수 있었는데, 3개의 쟁기날, 파종기용 씨앗 상자, 흙을 뒤집는 도구를 갖추고 있어 하루에 약 45730m2의 땅을 갈 수 있었다.[2]농작물을 바람과 가뭄으로부터 보호하기 위해, 곡물 관리관 조과(趙過|조과중국어)는 무제 시대에 교대로 경작하는 방식(''다이톈파'' 代田法|대전법중국어)을 고안했다. 이 방식은 생육기 사이에 고랑과 둑의 위치를 바꾸는 것이었다.[3] 한나라 농민들은 또한 구덩이 경작 방식(凹田|요전중국어)을 사용했는데, 비료를 많이 준 구덩이에서 쟁기나 소 없이도 경작할 수 있었으며 경사지에 설치할 수 있었다.[4]

한나라 시대 중국의 남부와 중부 일부 지역에서는 주로 논에서 벼를 재배했고, 淮河(회하) 연안의 농민들은 벼 재배에 이앙 방법을 사용했다.[5]

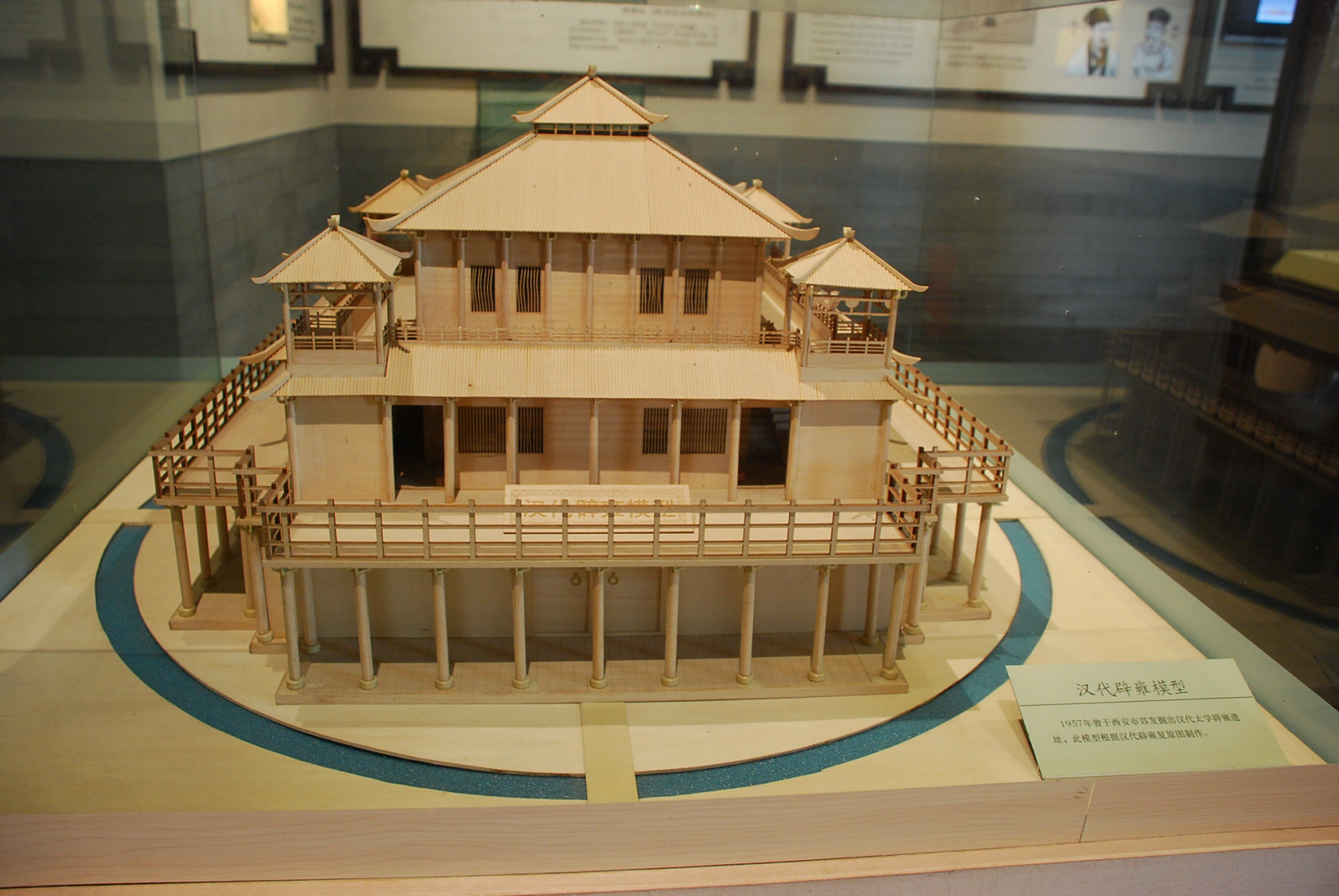

5. 3. 건축 기술

한나라 시대에는 목조 건축 기술이 크게 발전하여 궁궐, 사원, 주택 등 다양한 건축물을 건설하였다. 주요 건축 자재는 목재였으며, 궁전, 여러 층의 주거용 탑과 궁전, 그리고 단층 주택 건설에 사용되었다.[1] 하지만 목재는 부식이 빠르기 때문에, 한나라 시대 목조 건축의 유일한 증거는 산발적으로 남아 있는 도자기 기와들이다.[1][2]벽돌, 돌, 그리고 다짐판 흙으로 만들어진 일부 한나라 유적은 온전하게 남아 있다. 여기에는 돌 기둥문, 벽돌 무덤방, 다짐판 흙 성벽, 다짐판 흙과 벽돌 봉수대, 다짐판 흙으로 된 만리장성 구간, 높이 솟은 궁전이 서 있던 다짐판 흙 기단, 그리고 감숙성에 있는 두 개의 다짐판 흙 성이 포함된다.[2][3][4] 한때 장안과 낙양을 둘러싸고 있던 다짐판 흙 벽의 유적은 벽돌 아치, 도랑, 그리고 도자기 수도관으로 된 하수도 시스템과 함께 여전히 남아 있다.[2] 각루라고 불리는 기념비적인 돌 기둥문은 한나라 시대의 29개가 남아 있으며, 사당과 무덤 부지의 성벽 울타리 입구를 형성했다.[5][6]

안채식 주택은 한나라 미술품에 묘사된 가장 일반적인 주택 유형이다.[1] 집과 탑과 같은 도자기 건축 모형이 한나라 무덤에서 발견되었는데, 아마도 사후 세계에서 죽은 자에게 숙소를 제공하기 위한 것이었을 것이다. 이것들은 실종된 목조 건축에 대한 귀중한 단서를 제공한다.[7]

10개가 넘는 한나라 시대 지하 무덤이 발견되었으며, 그중 많은 무덤이 아치형 통로, 볼트형 석실, 그리고 돔형 지붕을 갖추고 있다.[8] 지하 볼트와 돔은 흙 구덩이에 의해 제자리에 고정되었기 때문에 버팀벽이 필요하지 않았다.[9]

한나라 문헌 자료에 따르면 목재 받침대 빔교, 아치교, 단순 현수교, 그리고 부유식 폰툰교가 한나라 시대에 존재했던 것으로 알려져 있다.

금속 광석을 채굴하기 위해 지하 갱도가 파졌으며, 일부는 100m가 넘는 깊이에 달했다. 시추공 시추와 더릭이 사용되어 철 냄비에 염수를 들어올려 소금으로 증류했다. 증류로는 천연가스를 대나무 파이프라인을 통해 지표면으로 유입시켜 가열했다.

5. 4. 기계 공학

한나라는 전근대 중국 과학 기술 발전의 중요한 시기로, 송나라 (960~1279)에 비견될 정도였다.[3]

원료 철광석을 선철로 전환하는 용광로와 용융로에서 재용융하여 냉풍과 열풍으로 주철을 생산하는 기술은 춘추 시대 말기부터 가동된 것으로 보인다. 고대 중국에는 블루머리가 없었지만, 한나라 시대에는 용광로에 과도한 산소를 주입하여 탈탄을 일으켜 연철을 생산했다. 주철과 선철은 정련 공정으로 연철과 강으로 전환되었다.

한나라 시대에는 청동과 철로 다양한 무기, 조리 도구, 목수 도구, 생활 용품을 만들었다. 제철 기술 발전으로 새로운 농기구 제작이 가능해졌다. 기원전 2세기에 발명된 3족 철제 파종기는 씨앗을 고랑에 정확하게 심을 수 있게 했다. 한나라 시대 발명된 무거운 쟁기날 철제 쟁기는 소 두 마리로 하루 45730m2를 갈 수 있었다.

곡물 관리관 조과(趙過|조과중국어)는 무제 시대에 교대 경작 방식(''다이톈파'' 代田法|대전법중국어)을 고안, 생육기 사이에 고랑과 둑의 위치를 바꾸었다. 정부는 이 방식을 공식 지원하고 장려했다. 한나라 농민들은 구덩이 경작 방식(凹田|요전중국어)도 사용했는데, 비료를 많이 준 구덩이에서 쟁기나 소 없이 경작 가능했다. 남부와 중부 일부 지역에서는 논에서 벼를 재배했고, 淮河 연안 농민들은 이앙법을 사용했다.

한나라 시대 기계 공학은 유교 학자들의 관찰 기록에 의존한다. 전문 장인 기술자(匠)들은 기록을 남기지 않았고, 기계 공학 지식이 부족한 학자들은 기술에 대한 정보가 부족했다.

기원전 15년 철학자 양웅(楊雄)은 실감기의 벨트 구동 장치를 기술했다. 기계 기술자 정환(丁緩)은 「서경잡기(西京雜記)」에 언급되었는데, 기원후 180년경 수동식 회전 선풍기를 만들었고, 향로 중심 지지대에 짐벌, 세계 최초 족보(zoetrope) 등을 발명했다.

현대 고고학은 한나라 문헌에 없는 발명품을 묘사한 유물을 발견했다. 축소 무덤 모형에서 크랭크 손잡이는 곡식에서 겨를 분리하는 키질 기계(풍사체) 선풍기 작동에 사용되었다. 한나라 시대 발명된 계기수레는 여정 길이를 측정, 기계 장치로 북과 징을 치는 인형을 사용했다. 2세기 유물에 묘사되었지만, 자세한 설명은 3세기에 나왔다.

현대 고고학자들은 한나라 시대 사용된 장치 표본을 발굴했는데, 미세 측정을 위한 금속 캘리퍼스에는 제조 날짜와 연도가 새겨져 있다.

물레방아는 한나라 시대 기록에 등장한다. 기원후 20년경 환탄(桓譚)은 물레방아가 철제 경타를 들어 올리는 기어를 돌려 곡식을 찧고 타작, 연마하는 데 사용되었다고 언급했다. 그러나 수차에 대한 충분한 증거는 5세기경까지 없다. 두식(杜詩)(기원후 38년 사망)은 물레방아로 작동하는 왕복 운동 장치로 철 제련 풀무를 작동시켰다. 물레방아는 물을 높은 관개 수로로 퍼 올리는 체인 펌프 작동에도 사용되었고, 체인 펌프는 1세기 왕충(王充)의 「논형(論衡)」에 처음 언급되었다.

천구의는 기원전 1세기 한나라 시대에 발명되었다. 물시계, 물레방아, 기어로 천문관 장형(張衡)(기원후 78~139년)은 금속 고리 천구의를 기계적으로 회전시켰다. 장형은 유입 물시계 압력 문제 해결을 위해 저수지와 유입 용기 사이에 추가 탱크를 설치했다.

장형은 "지진 풍향계"(候風地動儀|후풍지동의중국어)라는 장치를 발명, 조셉 니덤은 "모든 지진계의 조상"이라 칭했다.[3] 수백 킬로미터 밖 지진 방위를 감지했고, 역진자를 사용, 지면 진동으로 기어가 작동하여 용 입에서 금속 공을 두꺼비 입으로 떨어뜨렸다. 「후한서(後漢書)」는 관측자 누구도 느끼지 못한 지진을 감지한 사례를 설명, 관리들은 장형 장치의 효능을 인정했다.

5. 5. 수학

현존하는 한나라 시대 수학 서적으로는 『산술서』, 『주비산경』, 그리고 『구장산술』 등이 있다.[4] 한나라 시대에는 수학 지식이 체계화되었고, 다음과 같은 다양한 수학적 업적들이 이루어졌다.

- 직각삼각형 문제 풀이, 제곱근과 세제곱근 구하기, 행렬 방법 사용[4]

- 원주율의 정확한 근사값 계산[4]

- 피타고라스 정리의 수학적 증명 제시[4]

- 십진법 분수 사용[4]

- 가우스 소거법을 이용한 일차 방정식 풀이[4]

- 연분수를 이용한 방정식의 근 구하기[4]

특히, 한나라 시대에는 세계 최초로 음수 개념이 사용되었다. 『구장산술』에서는 음수를 검은색 산가지로, 양수를 붉은색 산가지로 표현하였다.[4]

한나라 사람들은 수학 지식을 다양한 분야에 응용하였다. 음악 조율에서 경방(기원전 78~37)은 53개의 순정 5도가 31개의 옥타브에 근사하다는 것을 알아냈다. 그는 또한 60음계의 음계를 만들기도 하였다.[4]

5. 6. 천문학

한나라의 수학은 천문력인 중국 역법을 만드는 데 필수적이었다.[1] 기원전 5세기, 춘추 시대에는 1년을 365.25일로 측정하는 사분력(古四分歷|고4분력중국어)이 있었다. 기원전 104년에는 1년을 (~365.25016)일로, 삭망월을 일로 측정하는 태초력(太初曆|태초력중국어)으로 대체되었다.[2] 그러나 장제는 나중에 사분력을 부활시켰다.[3]한나라 천문학자들은 항성 목록을 만들고 밤하늘에 나타난 혜성에 대한 자세한 기록을 남겼는데, 기원전 12년에 나타난 현재 할리 혜성으로 알려진 혜성의 출현 기록도 포함되어 있다.[4] 이들은 우주에 대한 천동설을 채택하여 지구가 중심이고, 지구를 중심으로 둘러싸고 있는 구체라고 생각했다.[5] 또한 태양, 달, 행성이 원반 모양이 아니라 구형이라고 가정했다. 달과 행성의 빛은 태양광에 의한 것이며, 월식은 지구가 달에 비치는 태양광을 가릴 때 발생하고, 일식은 달이 태양광이 지구에 도달하는 것을 가릴 때 발생한다고 보았다.[6] 왕충은 물이 구름으로 증발하는 물 순환을 정확하게 설명했다.[7]

5. 7. 지도 제작

문헌 및 고고학적 증거에 따르면, 중국의 지도 제작은 한나라 이전부터 존재했다. 가장 오래된 한나라 시대 지도 중 일부는 비단에 먹으로 쓰여졌으며, 후난성의 기원전 2세기 묘에서 발견된 마왕퇴 문서 중에서 발견되었다. 마 원 장군은 1세기에 쌀로 만든 세계 최초의 알려진 입체 지도를 제작했다.

축척과 격자를 지도에 사용하는 것은 배 수(224~271년)의 업적 이전에는 철저하게 설명되지 않았지만, 2세기 초 지도 제작자 장형에 의해 도입되었다는 증거가 있다.

5. 8. 조선술

한나라 시대에는 누선 등 이전 시대와는 다른 다양한 유형의 배가 사용되었다. 정크선 설계는 한나라 시대에 개발되어 실제로 만들어졌다. 정크선은 네모난 선수와 선미, 평평한 바닥의 선체 또는 카르벨 방식 선체를 가지고 있으며, 용골이나 선미주가 없고, 서양 선박에서 발견되는 골조 대신 격벽이 사용되었다.[1] 한나라 배는 강에서 사용되는 간단한 노젓개와 달리 선미에 키를 사용하여 조종한 세계 최초의 배였으며, 이를 통해 공해를 항해할 수 있었다.[2]

5. 9. 의학

한나라 시대에는 침술, 뜸, 약물 치료 등 다양한 치료 방법이 사용되었다. 화타(華佗)는 수술을 할 때 마취제를 사용하고, 수술 상처 치유를 돕는 연고를 처방했다.[3] 장중경(張仲景)은 상한론(傷寒論)(온역에 대한 논문)을 저술했고, 화타와 함께 신농본초경(神農本草經)을 편찬한 것으로 알려져 있다.[3]당시 의사들은 인체가 음양오행의 영향을 받는다고 믿었다. 질병은 기(氣)의 흐름이 막힌 것으로 여겨져, 이를 해소하는 약을 처방했다.[3] 식이요법 외에도 뜸, 침술, 체조를 건강 유지 방법으로 사용했다.[3] 마왕퇴 3호묘에서 발견된 비단 그림에는 도인 수련이 묘사되어 있다.[3]

6. 경제

한나라 시대에는 민간 산업과 상업이 크게 발달하여 다양한 상품이 생산되고 유통되었다. 고조 초기에는 부유한 소금·철 제련업자들이 황실 재정에 맞먹는 자금을 확보하고 수천 명의 농민 노동력을 확보하기도 했다. 이는 농민들을 농장에서 멀어지게 하고, 정부의 토지세 수입을 감소시키는 결과를 가져왔다. 무제는 이러한 사기업의 영향력을 없애기 위해 기원전 117년에 소금·철 산업을 국유화하고, 전직 산업가들을 국가 독점 사업 관리자로 임명했다. 후한 시대에는 중앙 정부의 독점이 폐지되고, 군현 행정부와 민간 사업가들이 생산을 담당하게 되었다.

술은 기원전 98년 중앙 정부가 국유화한 또 다른 수익성 있는 사기업이었다. 그러나 기원전 81년에 폐지되었고, 사적으로 거래하는 사람들에게는 0.2L당 2전의 재산세가 부과되었다. 기원전 110년 무제는 상인들이 요구하는 가격보다 낮은 가격으로 정부의 곡물을 판매하여 투기를 없애면서 수익성 있는 곡물 무역에도 개입했다. 명제가 설립한 단명한 물가 조정 및 안정화 사무소(서기 68년 폐지)를 제외하고, 후한 시대에는 중앙 정부의 물가 통제 규정이 거의 없었다.

한나라의 경제는 화폐 경제를 기반으로 발전하였다. 한나라는 진나라로부터 '반량'(半兩, 반량|ban liang중국어) 동전을 계승했다. 한나라 초기에 고조는 관영 주조소를 폐쇄하고 사설 주조를 허용했으나, 기원전 186년 황태후 여씨는 이를 번복하여 금지했다.[3] 기원전 182년 여후는 이전 동전보다 훨씬 가벼운 청동 동전을 발행했는데, 이는 광범위한 인플레이션을 야기했다. 기원전 175년 문제는 사설 주조업자들이 정확히 2.6g 무게의 동전을 제조하도록 허용하여 인플레이션을 줄였다.[3]

기원전 144년 경제는 사설 주조를 폐지하고 중앙 정부와 군(郡) 단위 주조를 선호했다.[3] 무제는 기원전 120년에 또 다른 동전을 도입했지만, 1년 후 '반량'을 완전히 폐지하고 3.2g 무게의 '오수'(五銖, 오수|wuzhu중국어) 동전을 채택했다.[3] '오수'는 당나라(618~907)까지 중국의 표준 동전이 되었으나, 왕망 정권 시기에 잠시 사용이 중단되었다가 기원 40년 광무제에 의해 다시 제정되었다.[3]

군에서 발행한 동전은 종종 질이 낮고 무게가 가벼웠기 때문에, 기원전 113년에 중앙 정부는 군 주조소를 폐쇄하고 화폐 발행을 독점했다. 이 중앙 정부의 화폐 발행은 수도 및 공원 감독관이 감독했으며, 이 임무는 후한 시대에 재정부 장관으로 이관되었다.[3]

한나라에서는 토지 소유주가 농작물 수확량의 일부를 토지세로 납부하는 것 외에, 인두세와 재산세를 화폐로 납부했다.[4] 성인 남녀는 1년에 120전, 미성년자는 20전을 인두세로 납부해야 했다. 상인들은 더 높은 세율인 240전을 납부해야 했다.[4] 인두세는 화폐 경제를 활성화시켜 기원전 118년부터 기원후 5년까지 280억 개가 넘는 동전이 주조되었는데, 이는 연평균 2억 2천만 개에 달하는 수치이다.[4]

화폐의 광범위한 유통은 상인들이 돈을 토지에 투자할 수 있게 하여, 정부가 무거운 상업세와 재산세로 억압하려 했던 사회 계층을 강화시켰다.[4] 무제는 등록된 상인들이 토지를 소유하는 것을 금지하는 법률을 제정했지만, 강력한 상인들은 등록을 피해 대규모 토지를 소유할 수 있었다.[4]

소규모 토지 소유 농민들이 한나라 조세 기반의 대다수를 형성했다. 그러나 후한 후반기에 많은 농민들이 빚에 시달려 부유한 지주를 위해 소작농으로 일하게 되면서 정부의 수입은 위협받았다.[4] 한나라 정부는 소규모 토지 소유 농민들이 빚에 시달리지 않고 자신의 농장에서 계속 일할 수 있도록 세금 감면, 일시적 세금 면제, 대출 제공, 무토지 농민에게 농업 식민지에서 빚을 청산할 때까지 임시 거처와 일자리 제공 등의 개혁을 단행했다.[4]

기원전 168년, 토지세율은 농가 수확량의 15분의 1에서 30분의 1로 인하되었고,[4] 나중에는 왕조 말기에 수확량의 100분의 1로 인하되었다. 이로 인한 정부 수입 감소는 재산세 인상으로 보충되었다.[4] 15세에서 56세 사이의 남성 평민에게는 1년에 한 달 동안 징발된 노동의 형태인 노동세가 부과되었다. 후한에서는 고용 노동이 더 일반화됨에 따라 대체 세금으로 이를 피할 수 있었다.[4]

6. 1. 화폐

한나라는 진나라로부터 '반량'(半兩, 반량|ban liang중국어) 동전을 계승했다. 한나라 초기에 고조는 관영 주조소를 폐쇄하고 사설 주조를 허용했다. 그러나 기원전 186년 황태후 여씨는 이 결정을 번복하여 사설 주조를 금지했다.[3] 기원전 182년 여후는 이전 동전보다 훨씬 가벼운 청동 동전을 발행했는데, 이는 광범위한 인플레이션을 야기했다. 기원전 175년 문제가 사설 주조업자들이 정확히 2.6g 무게의 동전을 제조하도록 허용하면서 인플레이션이 감소되었다.[3]기원전 144년 경제는 중앙 정부와 군(郡) 단위 주조를 선호하여 사설 주조를 폐지하고 새로운 동전을 도입했다.[3] 무제는 기원전 120년에 또 다른 동전을 도입했지만, 1년 후 '반량'을 완전히 폐지하고 3.2g 무게의 '오수'(五銖, 오수|wuzhu중국어) 동전을 채택했다.[3] '오수'는 당나라(618~907)까지 중국의 표준 동전이 되었다. 왕망 정권 시기에 도입된 여러 새로운 화폐에 의해 잠시 사용이 중단되었지만, 기원 40년 광무제에 의해 다시 제정되었다.[3]

군에서 발행한 동전은 종종 질이 낮고 무게가 가벼웠기 때문에, 중앙 정부는 기원전 113년에 군 주조소를 폐쇄하고 화폐 발행을 독점했다. 이 중앙 정부의 화폐 발행은 수도 및 공원 감독관이 감독했으며, 이 임무는 후한 시대에 재정부 장관으로 이관되었다.[3]

6. 2. 조세 제도

한나라에서는 토지 소유주가 농작물 수확량의 일부를 토지세로 납부하는 것 외에, 인두세와 재산세를 화폐로 납부했다.[4] 성인 남녀는 1년에 120전, 미성년자는 20전을 인두세로 납부해야 했다. 상인들은 더 높은 세율인 240전을 납부해야 했다.[4] 인두세는 화폐 경제를 활성화시켜 기원전 118년부터 기원후 5년까지 280억 개가 넘는 동전이 주조되었는데, 이는 연평균 2억 2천만 개에 달하는 수치이다.[4]화폐의 광범위한 유통은 상인들이 돈을 토지에 투자할 수 있게 하여, 정부가 무거운 상업세와 재산세로 억압하려 했던 사회 계층을 강화시켰다.[4] 무제는 등록된 상인들이 토지를 소유하는 것을 금지하는 법률을 제정했지만, 강력한 상인들은 등록을 피해 대규모 토지를 소유할 수 있었다.[4]

소규모 토지 소유 농민들이 한나라 조세 기반의 대다수를 형성했다. 그러나 후한 후반기에 많은 농민들이 빚에 시달려 부유한 지주를 위해 소작농으로 일하게 되면서 정부의 수입은 위협받았다.[4] 한나라 정부는 소규모 토지 소유 농민들이 빚에 시달리지 않고 자신의 농장에서 계속 일할 수 있도록 세금 감면, 일시적 세금 면제, 대출 제공, 무토지 농민에게 농업 식민지에서 빚을 청산할 때까지 임시 거처와 일자리 제공 등의 개혁을 단행했다.[4]

기원전 168년, 토지세율은 농가 수확량의 15분의 1에서 30분의 1로 인하되었고,[4] 나중에는 왕조 말기에 수확량의 100분의 1로 인하되었다. 이로 인한 정부 수입 감소는 재산세 인상으로 보충되었다.[4] 15세에서 56세 사이의 남성 평민에게는 1년에 한 달 동안 징발된 노동의 형태인 노동세가 부과되었다. 후한에서는 고용 노동이 더 일반화됨에 따라 대체 세금으로 이를 피할 수 있었다.[4]

6. 3. 산업

한나라 시대에는 염·철 전매제를 실시하여 국가 재정을 확보하려 하였다. 민간 수공업과 상업이 발달하여 다양한 상품이 생산되고 유통되었다.고조 초기, 부유한 염·철 제련업자들은 황실 재정에 맞먹는 자금을 확보하고 수천 명의 농민 노동력을 확보하기도 했다. 이는 농민들을 농장에서 멀어지게 하고, 정부의 토지세 수입을 감소시키는 결과를 가져왔다. 무제는 이러한 사기업의 영향력을 없애기 위해 기원전 117년에 염·철 산업을 국유화하고, 전직 산업가들을 국가 독점 사업 관리자로 임명했다. 후한 시대에는 중앙 정부의 독점이 폐지되고, 군현 행정부와 민간 사업가들이 생산을 담당하게 되었다.

술은 기원전 98년 중앙 정부가 국유화한 또 다른 수익성 있는 사기업이었다. 그러나 기원전 81년에 폐지되었고, 사적으로 거래하는 사람들에게는 0.2L당 2전의 재산세가 부과되었다. 기원전 110년 무제는 상인들이 요구하는 가격보다 낮은 가격으로 정부의 곡물을 판매하여 투기를 없애면서 수익성 있는 곡물 무역에도 개입했다. 명제가 설립한 단명한 물가 조정 및 안정화 사무소(서기 68년 폐지)를 제외하고, 후한 시대에는 중앙 정부의 물가 통제 규정이 거의 없었다.

참조

[1]

사전

Han

HarperCollins

[2]

서적

The Cambridge Illustrated History Of China

Cambridge University Press

[3]

harvp

[4]

harvp

[5]

학술지

Size and Duration of Empires: Growth-Decline Curves, 600 B.C. to 600 A.D.

[6]

기타

[7]

서적

오호십육국 중국사상의 민족대이동

동방서점

2002-06

[8]

학술지

남한 유씨의 조상에 대하여

http://id.nii.ac.jp/[...]

동양문고

1916-05

[9]

뉴스

유복우유문년월기급기불사조문제

http://www2.ihp.sini[...]

중앙연구원역사언어연구소

1939

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com