포스토수쿠스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

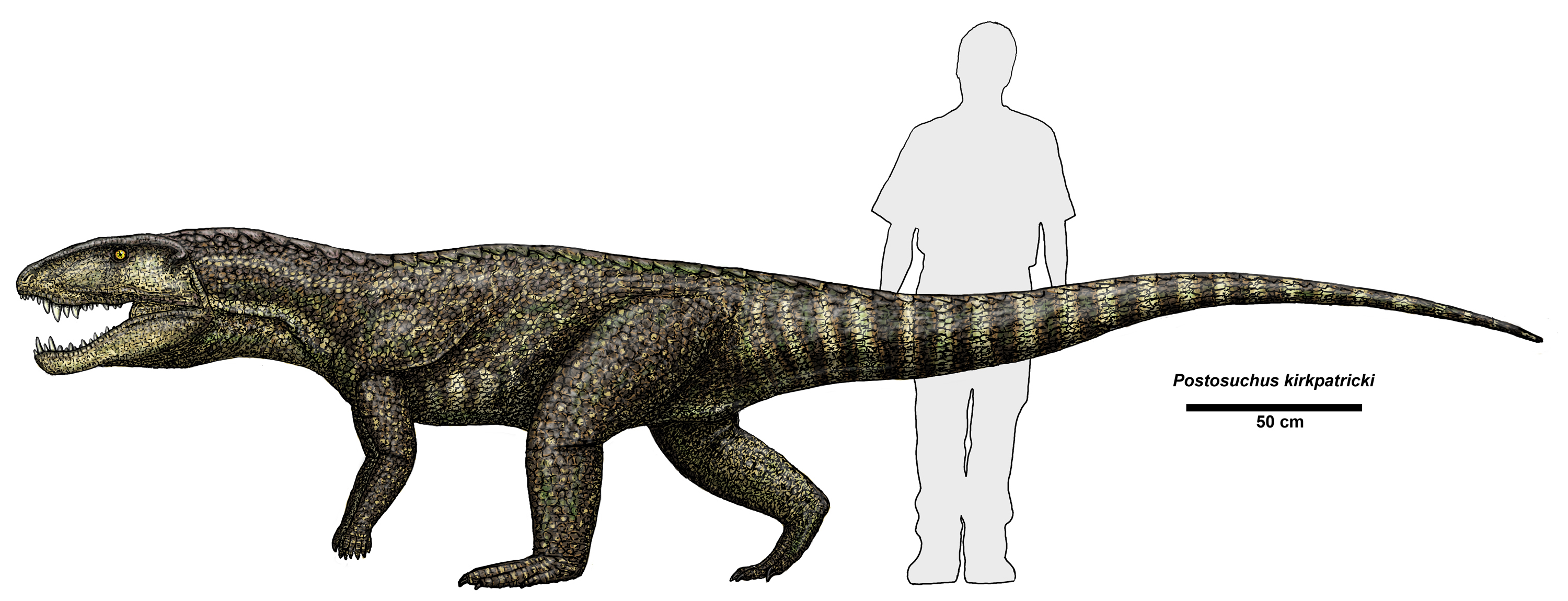

포스토수쿠스는 트라이아스기 후기에 살았던 대형 육식 파충류로, 몸길이는 최대 5~7m에 달했을 것으로 추정된다. 이족 보행 또는 사족 보행 여부에 대한 논쟁이 있었으나, 2013년 연구를 통해 이족 보행을 했을 가능성이 높다는 결론이 나왔다. 두개골은 크고 날카로운 이빨을 가졌으며, 강력한 시력과 후각을 가졌을 것으로 보인다. 미국에서 화석이 발견되었으며, 라우이수키아에 속한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 양서류 - 진양서류

진양서류는 현생 양서류를 포함하는 분류군으로, 후두골, 피부샘, 지방체 등의 특징을 공유하며, 템노스폰딜리 또는 레포스폰딜리 내의 단일 계통에서 기원했을 가능성이 제기된다. - 양서류 - 올챙이

개구리, 두꺼비와 같은 양서류의 유생인 올챙이는 머리, 몸통, 꼬리가 뚜렷하고 변태를 거쳐 성체로 자라며 초식 또는 육식을 하고 습지나 연못에 서식하며 식용 또는 대중문화 소재로 활용된다. - 1985년 기재된 화석 분류군 - 파란트로푸스 아에티오피쿠스

파란트로푸스 아에티오피쿠스는 약 260만~330만 년 전 아프리카 동부에 살았던 파란트로푸스속의 초기 종으로, '강건한 오스트랄로피테쿠스'라고도 불리며 두개골 KNM WT 17000("블랙 스컬")을 통해 알려져 있고, 파란트로푸스 보이세이의 조상으로 여겨지나 분류학적 위치와 유효성에 대한 논쟁이 있으며 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스와 유사한 특징을 가진다. - 1985년 기재된 화석 분류군 - 카르노타우루스

카르노타우루스는 후기 백악기 남아메리카에 살았던 아벨리사우루스과의 수각류 공룡으로, 눈 위의 뿔, 짧고 깊은 두개골, 작은 앞다리가 특징이며, 비교적 완전한 골격과 피부 화석 덕분에 아벨리사우루스과의 진화와 생태 연구에 중요한 종인 카르노타우루스 사스트레이가 유일하게 알려진 종이다. - 파충류 - 이궁류

이궁류는 석탄기 후기에 등장한 양막류의 한 그룹으로, 눈 위아래 두 쌍의 측두창을 가진 두개골 구조를 특징으로 하며, 이 구조는 턱 근육 발달과 운동 범위 확장에 기여하고, 현생 조류, 악어류, 거북류, 도마뱀류, 뱀류, 두발토카게류를 포함하여 전 세계에 약 14,600종이 서식한다. - 파충류 - 코리스토데라

코리스토데라는 쥐라기 중기부터 마이오세까지 생존한 파충류의 한 분류군으로, 머리뼈 구조와 이빨 형태가 특징이며, 크기는 30cm에서 5m까지 다양하고, 신코리스토데라와 비신코리스토데라로 나뉘며, 주로 민물에 서식하고 북반구에서 화석이 발견된다.

2. 형태

포스토수쿠스는 트라이아스기 후기에 살았던 가장 큰 육식 파충류 중 하나였다. 모식표본의 길이는 3.5m에서 4m로 추정되며,[3] 이 크기의 개체는 똑바로 섰을 때 머리 높이가 2m에 달하고 무게는 약 250kg에서 300kg였을 것이다.[4] 완모형은 길이가 최대 5m에서 6m로 추정되며, 가장 큰 개체는 완전한 경추 표본(TTU-P 9235)을 기준으로 최대 5m에서 7m 이상일 수 있다.[3][5]

목은 최소 8개의 경추로 구성되며, 뒤이어 16개의 등뼈, 4개의 골화된 천추가 엉덩이를 지탱했다. 목은 길고, 짧은 몸통과 긴 꼬리로 확장되었다. 골격 잔해와 함께 고생물학자들은 등, 목, 꼬리 위 또는 아래에 비늘을 형성하는 두꺼운 판인 골판도 확인했다.[4] 꼬리에는 30개 이상의 척추가 있으며, 끝으로 갈수록 크기가 줄어든 것으로 보인다. 갈고리 모양의 치골과 막대 모양의 좌골을 가진 골반은 육식공룡의 골반과 유사했다. 궁룡류의 전형적인 구조인 크고 가늘며 구부러진 늑골을 가졌으며,[4] 일부 발견에서는 몸의 복부 부위에 위치한 피부뼈인 복늑골과 연관되어 발견되었다.[6]

포스토수쿠스의 자세가 이족 보행이었는지, 사족 보행이었는지에 대해서는 기재 시점부터 장기간 논의되었다. 앞다리의 길이는 뒷다리의 절반보다 약간 긴 정도이며, 직립한 자세로 걸을 수 있었다고 추측되었다.[34] 2008년 연구에서는 발달한 견갑대가 있으므로 사족 보행이 충분히 가능하다고 제창했다.[37] 일부 일본 서적에서는 이 연구에 기초하여 포스토수쿠스가 이족 보행을 했을 가능성이 부정되었다고 기술했지만,[35] 실제로는 이족 보행의 가능성은 완전히 부정되지 않았다.[36] 2013년 연구에서는 손가락, 척추, 골반 구조 등에서 포스토수쿠스가 이족 보행을 했을 가능성이 높다는 결론이 나왔다. 다리 길이 비율, 척추의 체중 지지 부분의 구조는 수각류 공룡과 매우 유사하다.[37]

2. 1. 두개골

포스토수쿠스는 주로 단검 같은 이빨을 지닌 거대한 두개골을 가지고 있었는데, 앞쪽은 좁고 뒤쪽은 넓고 깊게 뻗어 있었다. 모식 표본 두개골은 길이가 55cm, 너비와 깊이가 21cm였다. 뼈에는 두개골을 가볍게 하고 근육을 위한 공간을 제공하는 많은 개창이 존재한다. 더 진화된 아르코사우루스처럼, 하악은 치골과 다른 턱뼈(상각골 및 각골)의 접합으로 형성된 하악 개창(아래턱의 구멍)을 가지고 있었다.[4]

포스토수쿠스는 크고 날카로운 눈을 지탱하는 큰 안와와 길쭉한 콧구멍을 통해 강력한 후각을 가져 멀리 있는 물체를 잘 볼 수 있었을 것이다. 두개골 안쪽, 콧구멍 아래에는 "여섯 번째 감각"이라고도 불리는 후각 감각 기관인 야콥슨 기관이 포함되었을 수 있는 빈 공간이 있었다. 턱에는 크고 날카로운 톱니 모양의 이빨이 있었는데, 일부는 갈고리 모양의 검처럼 작용하도록 더 크게 발달했다.[4]

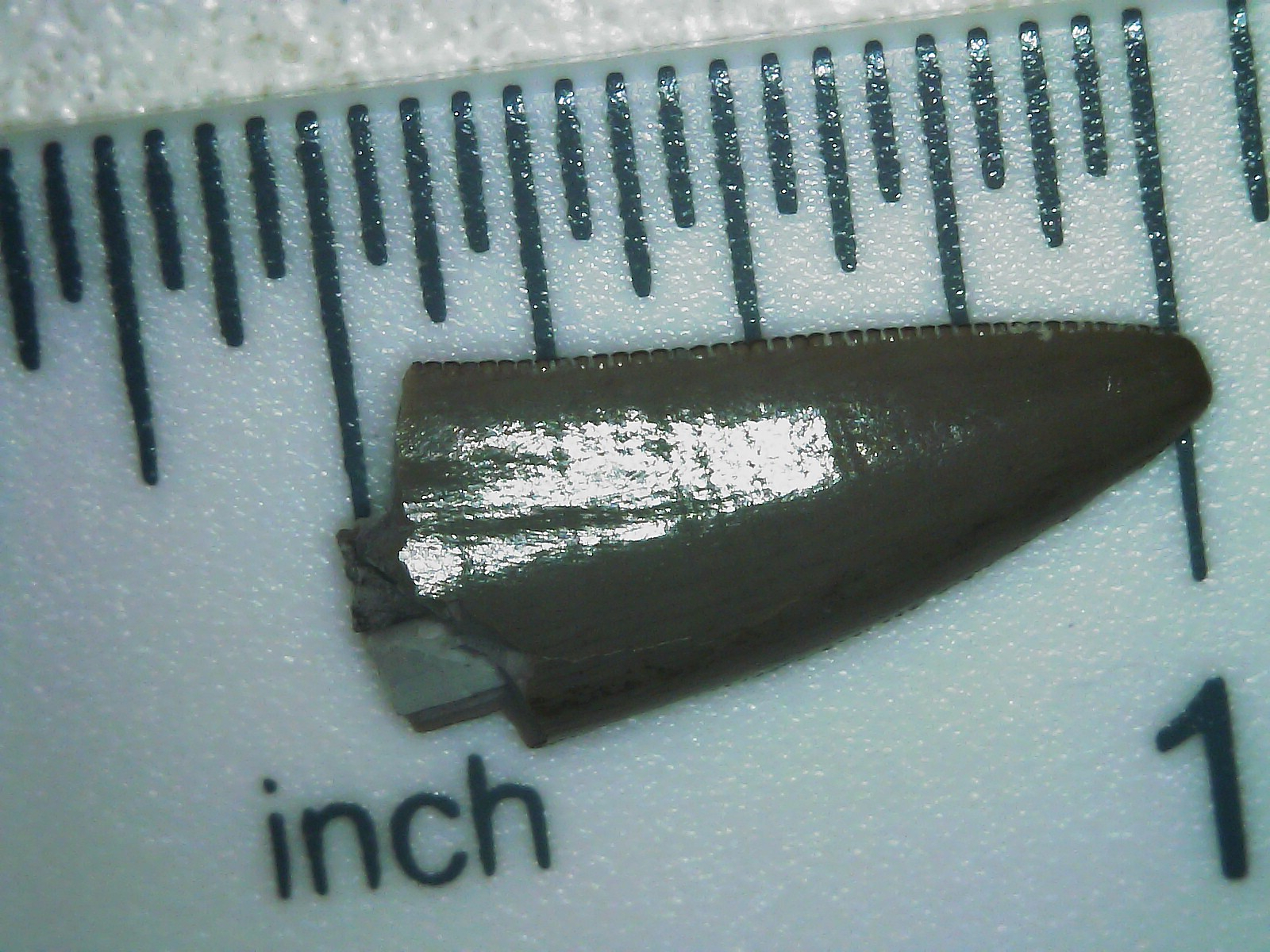

노스캐롤라이나에서 ''포스토수쿠스'' 유해와 함께 발견된 완전한 치아는 높이가 약 7.2cm였다.[7] ''포스토수쿠스''는 이형치 치열을 가지고 있었는데, 이는 각 치아가 다른 크기와 모양을 가졌다는 것을 의미한다. 위턱에는 17개의 이빨이 있었는데, 각 전상악골에는 4개의 이빨이, 각 상악골에는 13개의 이빨이 있었다.[4] 아래턱에는 30개 이상의 이빨이 있었다. ''포스토수쿠스''의 치아 교체 활동은 악어와 달랐는데, 교체되는 치아가 오래된 치아의 치수강에 직접 맞지 않고, 오래된 치아가 완전히 흡수될 때까지 자랐기 때문이다.[4]

두개골은 55cm에 달하며, 근육을 지지하기 위한 개구부(전안와창 등)가 발달해 있다. 안와는 크고 시력이 높았을 것으로 생각된다. 서골 기관이 있었을 가능성도 지적되고 있다.[34]

2. 2. 골격

포스토수쿠스는 주로 단검 같은 이빨을 지닌 거대한 두개골을 가지고 있었는데, 앞쪽은 좁고 뒤쪽은 넓고 깊게 뻗어 있었다. 홀로타입 두개골은 길이가 55cm, 너비와 깊이가 21cm였다. 뼈에는 두개골을 가볍게 하여 근육을 위한 공간을 제공하는 많은 구멍이 있다. 좀 더 파생된 지배파충류와 마찬가지로, 아래턱에는 다른 턱뼈와 치골의 교차점에 의해 형성된 하악창이 있었다.

포스토수쿠스는 크고 날카로운 눈에 의한 매우 좋은 원거리 시력과 길쭉한 콧구멍에 의한 강한 후각을 가졌었을 가능성이 높다. 두개골 내부, 콧구멍 아래에는 때때로 '육감'이라고도 불리는 후각 감각 기관인 제이콥슨 기관이 들어 있었을 가능성이 있는 빈 공간이 있었다. 턱에는 크고 날카로운 톱니 모양의 이빨이 있었는데, 그 중 일부는 날카로운 갈고리 모양을 위해 훨씬 더 유용하게 진화되었다.

앞다리는 뒷다리 크기의 약 64% 크기로 다섯 개의 발가락이 있는 작은 손을 가졌으며 그 중 첫 번째 발가락에만 발톱이 있었다. 손의 크기가 작기 때문에 이 발톱이 특히 포식에서 두드러졌는지는 확실하지 않지만 먹이를 잡는 데 도움이 되었을 수 있을 것으로 추측한다.[42]

이 개체의 발은 손보다 훨씬 크고, 다섯 번째 중족골이 갈고리 모양을 이루고 있었다. 가장 안쪽에 있는 두 발가락은 다른 발가락보다 덜 튼튼해서 땅에 닿지 않았을 가능성이 높고, 발뒤꿈치와 발목은 현대 악어와 유사하다.

''포스토수쿠스''는 트라이아스기 후기에 살았던 가장 큰 육식 파충류 중 하나였다. 모식표본의 길이는 3.5m에서 4m로 추정되며,[3] 이러한 크기의 개체는 똑바로 섰을 때 머리 높이가 2m에 달하고 무게는 약 250kg에서 300kg였을 것이다.[4] 완모형은 길이가 최대 5m에서 6m로 추정되며, 가장 큰 개체는 완전한 경추 표본(TTU-P 9235)을 기준으로 최대 5m에서 7m 이상일 수 있다.[3][5]

''포스토수쿠스''의 목은 최소 8개의 경추로 구성되며, 뒤이어 16개의 등뼈가 이어지고, 4개의 골화된 천추가 엉덩이를 지탱했다. 목은 길고, 짧은 몸통과 긴 꼬리로 확장되었다. 골격 잔해와 함께 고생물학자들은 등, 목, 꼬리 위 또는 아래에 비늘을 형성하는 두꺼운 판인 골판도 확인했다.[4] 꼬리에는 30개 이상의 척추가 있으며, 끝으로 갈수록 크기가 줄어든 것으로 보인다. 갈고리 모양의 치골과 막대 모양의 좌골을 가진 골반은 육식공룡의 골반과 유사했다. ''포스토수쿠스''의 늑골은 크고 가늘며 구부러진 늑골로 구성된 전형적인 궁룡류 구조를 가지고 있었다.[4] 일부 발견에서 늑골은 몸의 복부 부위에 위치한 피부뼈인 복늑골과 연관되어 발견되었다.[6]

2. 3. 팔다리

앞다리는 뒷다리 크기의 약 64% 크기로 다섯 개의 발가락이 있는 작은 손을 가졌으며, 그중 첫 번째 발가락에만 발톱이 있었다. 손의 크기가 작기 때문에 이 발톱이 먹이를 잡는 데 도움이 되었을 수는 있지만, 포식에 특히 두드러졌는지는 확실하지 않다.[42][8] 발은 손보다 훨씬 컸으며, 다섯 번째 중족골은 갈고리 모양을 하고 있었다. 가장 안쪽의 두 발가락은 다른 발가락보다 튼튼하지 않았으며, 땅에 닿을 수 없었을 것이다.[4] 크루로타르살이었기 때문에, ''포스토수쿠스''의 발뒤꿈치와 발목은 현대 악어의 발뒤꿈치와 발목과 유사하다.다리는 몸 아래에 위치하여 ''포스토수쿠스''가 직립 자세를 취하게 했다.[4] 역사적으로 ''포스토수쿠스''와 같은 라우이수키드(rauisuchids)가 주로 두 발로 걷는지 아니면 네 발로 걷는지에 대한 논쟁이 있었다. ''포스토수쿠스''의 두 앞다리는 각각 뒷다리 크기의 절반보다 약간 더 컸다.[4] 짧은 앞다리의 이러한 특징은 일반적으로 두 발로 걷는 파충류에서 볼 수 있다. 채터지(Chatterjee)는 짧은 앞다리가 느린 이동 시에만 사용되었을 것이므로 ''포스토수쿠스''가 직립 자세로 걸을 수 있다고 제안했다.[4]

1995년 로버트 롱(Robert Long)과 필립 A. 머리는 ''포스토수쿠스''가 튼튼하게 만들어졌고 네 발로 걸었다고 주장했다.[9] 2008년 Peyer 등은 두꺼운 가슴띠가 앞다리의 이동을 담당했다고 주장했다.[8] 그러나 이는 ''포스토수쿠스''가 두 발로도 걸을 수 있다는 이론을 훼손하지는 않는다고 언급했다.[8] 2013년, 골격 구조에 대한 주요 연구에서는 발가락, 척추뼈, 골반의 해부학적 증거를 바탕으로 ''포스토수쿠스''가 강제적인 이족 보행 동물이었을 수 있다고 결론 내렸다. 사지의 비율과 척추의 체중 지지 부분은 엄격하게 두 발로 걸었을 것으로 생각되는 많은 수각류 공룡과 매우 유사했다.[3] 그러나 2015년 연구에서는 ''포스토수쿠스''의 손에 여러 체중 지지 적응이 존재한다는 점에 주목하여, 손이 지지 용도로 사용되었다는 견해를 뒷받침했다.[10] 2022년 기사에서는 ''포스토수쿠스''가 주로 두 발로 걷는 동물로 여겨졌지만, 낮은 속도에서는 앞다리로 체중을 지탱할 수 있었을 것이며, 개체가 나이가 들면서 팔이 짧아지는 발달적 변화가 관찰되었으며, 이는 적어도 부화 개체와 유체는 임의적으로 네 발로 걸었다는 것을 시사했다.[11]

3. 이족보행 논란

포스토수쿠스의 보행 방식에 대해서는 이족 보행인지 사족 보행인지에 대한 논쟁이 오랫동안 있었다. 2022년 연구에서는 포스토수쿠스가 주로 두 발로 걸었지만, 느린 속도에서는 앞다리로도 체중을 지탱했을 것으로 보았다. 또한, 개체가 성장하면서 팔이 짧아지는 변화가 나타나, 부화 직후의 새끼나 어린 개체는 사족 보행을 했을 것으로 추정했다.[11]

2013년 골격 구조 연구에서는 발가락, 척추, 골반의 해부학적 증거를 바탕으로 포스토수쿠스가 이족 보행을 했을 가능성이 있다는 결론을 내렸다. 사지 비율과 척추의 체중 지지 부분은 대부분 이족 보행을 했던 수각류 공룡과 매우 유사했다.[43] 그러나 이는 추측일 뿐, 실제 보행 방식은 학자들도 여전히 확신하지 못한다.

포스토수쿠스의 다리는 몸 아래에 위치하여 직립 자세를 취했다.[4] 앞다리는 뒷다리 길이의 절반보다 약간 더 길었는데,[4] 이러한 짧은 앞다리는 일반적으로 이족 보행 파충류에게서 나타나는 특징이다. 채터지(Chatterjee)는 포스토수쿠스가 느리게 이동할 때만 앞다리를 사용했을 것이므로, 직립 자세로 걸을 수 있었다고 제안했다.[4]

반면 1995년 로버트 롱(Robert Long)과 필립 A. 머리는 포스토수쿠스가 튼튼한 체격을 가졌으며 사족 보행을 했다고 주장했다.[9] 2008년 Peyer 등은 두꺼운 가슴띠가 앞다리 이동을 담당했다고 주장하며 사족 보행 가능성을 제시했지만,[8] 이것이 포스토수쿠스의 이족 보행 가능성을 부정하는 것은 아니라고 언급했다.[8]

2013년 연구에서는 포스토수쿠스가 이족 보행을 강제적으로 했을 수 있다는 결론을 내렸지만,[3] 2015년 연구에서는 포스토수쿠스의 손에 체중 지지를 위한 적응이 존재한다는 점을 들어 손이 지지 용도로 사용되었다는 견해를 뒷받침했다.[10] 2022년 연구에서는 포스토수쿠스가 주로 이족 보행을 했지만, 낮은 속도에서는 앞다리로 체중을 지탱했을 수 있으며, 성장하면서 팔이 짧아지는 변화가 관찰되어 어린 개체는 사족 보행을 했을 것이라고 시사했다.[11]

4. 발견 및 역사

1980년, 텍사스 공과대학교의 고생물학자들이 미국 텍사스주 가르자 카운티 포스트 근처에서 새로운 지층 화석이 풍부한 지질학적 유적지를 발견했는데, 여기서 새로운 라우이수키과의 잘 보존된 표본 12개가 발견되었다.[4] 그 후 몇 년 동안 쿠퍼 캐년 지층(Dockum Group)에 있는 Post Quarry에서 추가 발굴이 이루어졌고, 후기 트라이아스기 육상 동물군의 많은 유해가 발굴되었다. 고생물학자 상카르 채터지는 1985년에 잘 보존된 두개골과 부분적인 몸통 골격을 나타내는 ''P. kirkpatricki''의 모식 표본(TTUP 9000)과 잘 보존된 두개골과 완전한 골격을 나타내는 파라타입 TTU-P 9002를 포함한 이 새로운 속의 발견물들을 기술했다. 채터지는 현장 조사에 도움을 준 잭 키르크패트릭 씨 부부의 이름을 따서 이 종의 이름을 명명했다.[12] 이후, 손과 발가락 뼈와 같은 일부 표본은 ''채터제이아''와 ''리트로수쿠스''로 재할당되었다.[13] 롱과 머리는 채터지가 ''P. kirkpatricki''에 할당한 어린 골격 (TTUP 9003-9011) 중 많은 수가 ''Chatterjeea elegans''라는 별개의 속에 속한다고 지적했다.[14] 2006년 네스빗과 노렐은 ''채터제이아''가 ''슈보사우루스''의 주니어 동의어라고 주장했다.[15]

1992년 노스캐롤라이나주, 더럼 카운티, Triangle Brick Co. Quarry에서 두 명의 UNC 학부생 브라이언 코피와 마르코 브루어가 발견한 새로운 ''포스토수쿠스'' 종인 ''P. alisonae''는 2008년에 페이어 등에 의해 기술되었다.[16] 이 유해는 1994년과 1998년 사이에 노스캐롤라이나 대학교 지질학과에서 준비하고 재구성했다.[17] 종명은 노스캐롤라이나주에서 고생물학을 대중화하는 데 힘쓴 앨리슨 L. 챔버스를 기리기 위해 붙여졌다.[16] ''P. alisonae''의 골격은 몇 개의 두개골 뼈, 7개의 목뼈, 1개의 등뼈, 4개의 꼬리 척추뼈, 갈비뼈, 위복근, V자형 뼈, 골질 인편, 어깨뼈의 대부분, 왼쪽 손목과 손을 제외한 앞다리의 대부분, 넙다리뼈를 제외한 뒷다리의 대부분, 엉덩이 조각으로 구성된다.[22] 잘 보존된 ''P. alisonae''의 유해는 이전에 잘 알려지지 않았던 ''포스토수쿠스'' 해부학의 일부에 새로운 빛을 비추었다. 특히, ''P. kirkpatricki''와 ''P. alisonae''의 손뼈 간의 차이는 롱과 머리가 제안한 키메라 이론(다른 동물에 속하는 관련 화석)을 확인한다.[22][13] ''P. alisonae''의 모식 표본 (UNC 15575)은 소화 내용물의 보존으로 특이한데, 여기에는 적어도 4마리의 다른 동물, 에토사우루스의 부분적인 골격, 트라베르소돈트 키노돈트 ''플린토곰포돈''의 주둥이, 부리뼈, 상완골, 디키노돈트의 두 개의 지골, 그리고 가능한 템노스폰딜리 뼈가 포함되어 있다.[17] 또한, ''포스토수쿠스''는 두개골과 목에 이빨 자국이 있는 스페노수키아 종 ''드로미코수쿠스''의 골격 위에 위치해 있었다.[17] ''P. alisonae''는 채석장에서 발견된 가장 큰 수키아 파충류를 나타내며, 북미 동부에서 발견된 최초의 '라우이수키아' 아르코사우루스 화석이다.[17]

1922년 고생물학자 어민 코울스 케이스는 1920년 텍사스주 크로스비 군에서 발견된 ''포스토수쿠스''와 유사한 표본을 기술했다.[18][19] 화석은 고립된 뇌 상자(UM 7473)와 골반 뼈 조각(UM 7244)으로 구성되었다. 케이스는 실수로 이 표본들을 공룡 속인 ''켈로피시스''에 할당했다.[20] 2002년 고생물학자 데이비드 J. 고워는 나중에 ''포스토수쿠스''에 할당된 뇌 상자의 경우, 이 표본이 완전하지 않으며 조류 공룡에 속할 수 있다고 주장했다.[21] 1932년과 1934년 사이에 케이스는 텍사스주 로튼 힐에서 꼬리 척추뼈 화석(UMMP 13670)을, 텍사스주 칼가리 근처에서 완전한 골반(UCMP V72183/113314)을 발견했다.[22] 같은 기간 동안 고생물학자 찰스 루이스 캠프는 현재 애리조나주 국립 석화림 공원인 곳에서 최소 7개체(UCMP A296, MNA 207C)에 속하는 100개 이상의 "라우스키아" 뼈를 수집했다.[22] 이후 더 많은 유해가 밝혀졌다. 1943년 케이스는 텍사스 도컴 그룹에서 나온 골반과 치골(UM 23127)을 다시 기술했으며, 이는 후기 트라이아스기 카르니아절부터 초기 노리아절까지 거슬러 올라간다.[23] 이 초기 발견물들은 1932년부터 1943년까지 새로운 피토사우루스 파충류로 처음 언급되었지만, 40년 후에 ''포스토수쿠스''로 할당되었다.[4]

1988년과 1989년 사이에 카네기 자연사 박물관의 데이비드 S. 버먼은 뉴멕시코주 고스트 랜치의 켈로피시스 채석장에서 ''P. kirkpatricki'' (CM 73372)로 언급된 첫 번째 연결된 골격을 발견했다.[22] 이 표본은 두개골이 없는 잘 보존된 골격으로 구성되었으며, 롱과 머리(1995), 와인바움(2002) 및 노바크(2004)에 의해 기술되었다.[24][25][26] 이 표본은 신경 봉합선이 닫히지 않아 골격적으로 미성숙한 개체를 나타낸다. 롱과 머리(1995)는 특별한 근거 없이 이를 ''P. kirkpatricki''로 언급했고, 최근 연구에서도 이를 받아들였다.[25][26][16] 그럼에도 불구하고, 네스빗(2011)은 이러한 연구들이 ''P. kirkpatricki''와 CM 73372에 고유한 어떠한 공유 파생 형질도 언급하지 못했다고 지적했다. 와인바움(2002)과 노바크(2004)는 CM 73372의 장골의 전비구 돌기가 ''P. kirkpatricki''보다 훨씬 길다고 언급했다. 네스빗(2011)은 또한 CM 73372가 장골의 오목한 복측 가장자리를 가지고 있다는 점에서 ''P. kirkpatricki'' 및 ''라우이스쿠스''와 다르며, 넷째 중족골의 비대칭적인 원위단을 가지고 있다는 점에서 ''P. alisonae''와 다르다고 지적했다. 네스빗(2011)은 CM 73372와 ''폴로노수쿠스''가 꼬리 척추에서만 겹치기 때문에 구별할 수 없었다. 네스빗(2011)이 수행한 시조새에 대한 가장 광범위한 계통 발생 분석 중 하나는 CM 73372가 가장 기저 크로커다일로모프임을 발견하여, ''P. kirkpatricki'' 또는 라우이스키과에 속하지 않음을 밝혔다.[27]

''비바론''에 대한 설명에서, 레스너 등(2016)은 남서부 미국에서 나온 모든 라우스키드 물질을 ''포스토수쿠스''로 무작위로 언급하는 것에 의문을 제기하며, ''비바론''의 발견은 ''포스토수쿠스''와 ''비바론''의 명확한 유해보다 젊거나 오래된 모든 물질에 대한 재평가가 필요함을 강조한다고 말했다.[28]

5. 계통

주룡류 (Archosauria)에 속하는 크루로타르시류 (Crurotarsi) 파충류인 포스토수쿠스는 라우이스쿠스류 (Rauisuchia)에 속하며, 오르니토수쿠스, 프레스토수쿠스, 테라토사우루스 등과 가깝다. 악어목 (Crocodilia) 또한 크루로타르시류에 속하지만, 포스토수쿠스와는 거리가 있다. 조경류 (Ornithodira)에는 공룡상목 (Dinosaur)을 포함한 공룡형류 (Dinosauromorpha)가 속하는데, 이들은 포스토수쿠스와 같은 크루로타르시류와는 다른 갈래이다.

2013년 골격 구조 연구에서는 발가락, 척추, 골반의 해부학적 증거를 바탕으로 포스토수쿠스가 이족보행이었을 수도 있다는 결론을 내렸다. 사지의 비율과 척추의 체중을 지탱하는 부분은 많은 수각류 공룡과 매우 유사했으며, 거의 모두 엄격하게 이족보행을 했을 것으로 생각된다.[43] 그러나 이는 추측일 뿐, 실제로 어떠했는지는 학자들조차 여전히 모른다.

2022년 기사에 따르면 포스토수쿠스는 주로 두 발로 걷는 것으로 간주되었지만, 낮은 속도에서는 앞다리로 체중을 지탱했을 것으로 보인다. 개체가 나이가 들수록 팔이 짧아지는 개체 발생적 변화가 주목되었으며, 최소한 부화된 새끼와 어린 새끼는 다리가 이족 보행에 적합한 구조가 아니었기에 사실상 사족보행이었다.

6. 고생태

포스토수쿠스는 앞쪽은 좁고 뒤쪽은 넓고 깊게 뻗어 있는, 주로 단검 같은 이빨을 지닌 거대한 두개골을 가지고 있었다. 홀로타입 두개골은 길이가 55cm, 너비와 깊이가 21cm였다. 뼈에는 두개골을 가볍게 하고 근육을 위한 공간을 제공하는 많은 구멍이 있었다. 좀 더 파생된 지배파충류와 마찬가지로, 아래턱에는 다른 턱뼈와 치골의 교차점에 의해 형성된 하악창이 있었다.

포스토수쿠스는 크고 날카로운 눈에 의한 매우 좋은 원거리 시력과 길쭉한 콧구멍에 의한 강한 후각을 가졌을 가능성이 높다. 두개골 내부, 콧구멍 아래에는 때때로 '육감'이라고도 불리는 후각 감각 기관인 제이콥슨 기관이 들어 있었을 가능성이 있는 빈 공간이 있었다. 턱에는 크고 날카로운 톱니 모양의 이빨이 있었는데, 그 중 일부는 날카로운 갈고리 모양을 위해 훨씬 더 유용하게 진화되었다.

앞다리는 뒷다리 크기의 약 64% 크기로, 다섯 개의 발가락이 있는 작은 손을 가졌으며 그 중 첫 번째 발가락에만 발톱이 있었다. 손의 크기가 작기 때문에 이 발톱이 특히 포식에서 두드러졌는지는 확실하지 않지만, 먹이를 잡는 데 도움이 되었을 수 있을 것으로 추측한다.[42] 발은 손보다 훨씬 크고, 다섯 번째 중족골이 갈고리 모양을 이루고 있었다. 가장 안쪽에 있는 두 발가락은 다른 발가락보다 덜 튼튼해서 땅에 닿지 않았을 가능성이 높고, 발뒤꿈치와 발목은 현대 악어와 유사하다.

2022년 기사에서 포스토수쿠스는 주로 두 발로 걷는 것으로 간주되었지만, 낮은 속도에서도 여전히 앞다리로 체중을 지탱할 것으로 보이며, 개체가 나이가 들수록 팔이 짧아지는 개체 발생적 변화가 주목되었다. 최소한 부화된 새끼와 어린 새끼는 다리가 이족 보행에 적합한 구조가 아니었기에 사실상 사족보행이었다.

2013년, 골격 구조에 대한 주요 연구에서는 발가락, 척추, 골반의 해부학적 증거를 바탕으로 포스토수쿠스가 이족보행이었을 수도 있다는 결론을 내렸다. 사지의 비율과 척추의 체중을 지탱하는 부분은 많은 수각류 공룡과 매우 유사했으며, 거의 모두가 엄격하게 이족보행을 했을 것으로 생각된다.[43] 그러나 이것은 추측일 뿐, 실제로는 어떠했는지 학자들조차 여전히 모른다.

6. 1. 공존했던 동물들 (예시)

''포스토수쿠스''는 열대 환경에서 살았다.[29][4] 습하고 따뜻한 이 지역은 ''Cynepteris'', ''Phelopteris'' 및 ''Clathropteris''와 같은 양치류, ''Pelourdea'', ''Araucarioxylon'', ''Woodworthia'', ''Otozamites'' 및 ''Dinophyton''으로 대표되는 겉씨식물, 그리고 ''Sanmiguelia''와 같은 소철로 구성되어 있었다.[4][30]

''포스토수쿠스''는 그 생태계에서 가장 큰 동물 중 하나였으며, 디키노돈트인 ''Placerias''와 같은 고지대의 초식 동물을 잡아먹었다. 독컴 그룹에서 발견된 동물군은 연골어류인 ''Xenacanthus'', 육기어류인 ''Chinlea'', 폐어인 ''Ceratodus''와 같은 물고기가 있는 호수 및/또는 강이 있었음을 확인해준다. 이 강둑과 고지대에는 미로이빨류 (''Latiscopus'')와 ''Malerisaurus'' 및 ''Trilophosaurus''와 같은 파충류, 심지어 아르코사우루스인 ''Coelophysis'', ''Desmatosuchus'', ''Typothorax'', ''Leptosuchus'', ''Nicrosaurus'' 및 ''Rutiodon''이 살았다.[4]

참조

[1]

서적

Walking with Dinosaurs: The Evidence

DK publishing

[2]

서적

Coelophysis

ABDO Publishing Company

[3]

간행물

Postcranial skeleton of ''Postosuchus kirkpatricki'' (Archosauria: Paracrocodylomorpha), from the upper Triassic of the United States

[4]

간행물

"''Postosuchus'', a new Thecodontian reptile from the Triassic of Texas and the origin of Tyrannosaurs"

The Royal Society

[5]

서적

Anatomy, Phylogeny and Palaeobiology of Early Archosaurs and Their Kin

https://books.google[...]

Geological Society

2013

[6]

문서

Peyer et al. (2008), p. 370.

[7]

문서

Peyer et al. (2008), p. 368.

[8]

문서

Peyer et al. (2008), p. 380.

[9]

문서

Long and Murry (1995), p. 139.

[10]

간행물

Inferring the prevalence and function of finger hyperextension in Archosauria from finger-joint range of motion in the American alligator

https://www.research[...]

2015-03

[11]

간행물

Mechanistic Thermal Modeling of Late Triassic Terrestrial Amniotes Predicts Biogeographic Distribution

2022-11

[12]

문서

Chatterjee (1985), p. 398–399.

[13]

문서

Long and Murry (1995), pp. 148–162.

[14]

문서

Long and Murry (1995), pp. 154–162.

[15]

문서

Nesbitt and Norrell (2006), pp. 1045–1048.

[16]

문서

Peyer et al. (2008), p. 365.

[17]

문서

Peyer et al. (2008), p. 363.

[18]

문서

Case (1922), pp. 78–80.

[19]

문서

Case (1922), pp. 70–74.

[20]

문서

Case (1932), pp. 81–82.

[21]

문서

Gower (2002), p. 66.

[22]

문서

Peyer et al. (2008), pp. 363–364.

[23]

문서

Case (1943), pp. 201–203.

[24]

문서

Long and Murry (1995), pp. 120–141.

[25]

문서

Weinbaum (2002), 78 pp.

[26]

문서

Novak (2004), 78 pp.

[27]

간행물

The Early Evolution of Archosaurs: Relationships and the Origin of Major Clades

https://zenodo.org/r[...]

[28]

간행물

A new rauisuchid (Archosauria, Pseudosuchia) from the Upper Triassic (Norian) of New Mexico increases the diversity and temporal range of the clade

[29]

문서

Dunay (1972), 370 pp.

[30]

문서

Ash (1976), pp. 799–804.

[31]

문서

Ash (1972), pp. 124–128.

[32]

문서

学名は発見されたテキサス州の町に由来。

[33]

웹사이트

https://www.academia[...]

[34]

간행물

Postosuchus, a new Thecodontian reptile from the Triassic of Texas and the origin of Tyrannosaurs

https://royalsociety[...]

1985-04-16

[35]

서적

地球生命 水際の興亡史

기술評論社

2021-07-15

[36]

논문

A new suchian archosaur from the Upper Triassic of North Carolina

https://doi.org/10.1[...]

2008-06-12

[37]

논문

Postcranial skeleton of Postosuchus kirkpatricki (Archosauria: Paracrocodylomorpha), from the Upper Triassic of the United States

https://sp.lyellcoll[...]

2013-01-01

[38]

서적

Walking with Dinosaurs: The Evidence

https://archive.org/[...]

DK publishing

[39]

서적

Coelophysis

ABDO Publishing Company

[40]

저널

Postcranial skeleton of ''Postosuchus kirkpatricki'' (Archosauria: Paracrocodylomorpha), from the upper Triassic of the United States

[41]

저널

''Postosuchus'', a new Thecodontian reptile from the Triassic of Texas and the origin of Tyrannosaurs

The Royal Society

[42]

문서

Nesbitt and Norrell

2006

[43]

문서

Long and Murry

1995

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com