할스카랍토르

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

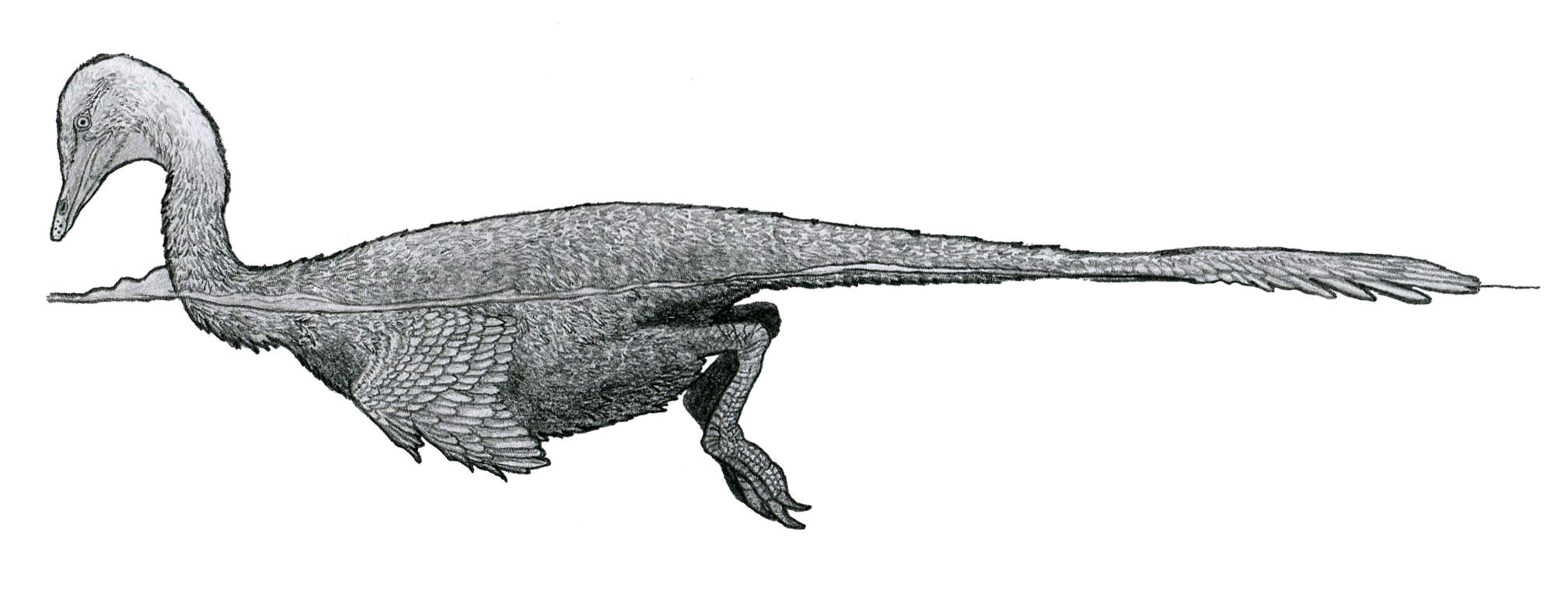

할스카랍토르는 2017년 명명된 몽골 백악기 후기 지층에서 발견된 수각류 공룡이다. 이 공룡은 몽골에서 불법적으로 반출되어 유럽 시장으로 유통되었으며, 이후 반환 과정을 거쳐 연구되었다. 할스카랍토르는 현생 조류의 거위나 고니와 유사한 머리와 목, 펭귄과 같은 지느러미 모양의 앞다리를 가졌으며, 수생 생활에 적응한 것으로 추정된다. 하지만 수생 적응 여부에 대한 논쟁이 있으며, 2024년 연구에서는 곤충을 사냥하는 육상 동물일 가능성이 제기되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 드로마에오사우루스과 - 유타랍토르

유타랍토르는 백악기 초기 북아메리카에 살았던 드로마에오사우루스과의 대형 육식 공룡으로, 거대한 뒷발톱이 특징이며 깃털을 지녔을 가능성이 높고, 유타주의 주 공룡으로 지정되어 대중문화에서도 등장한다. - 드로마에오사우루스과 - 벨로키랍토르

벨로키랍토르는 백악기 후기 동아시아에 서식한 드로마에오사우루스과의 공룡으로, 날렵한 몸놀림과 낫 모양의 발톱을 이용해 사냥했으며, 깃털 공룡이었고, 프로토케라톱스와 싸우는 화석을 통해 생태 연구에 중요한 자료가 되지만, 영화 쥬라기 공원의 묘사는 실제와 차이가 있다. - 2017년 기재된 화석 분류군 - 겐가사우루스

쥐라기에 이탈리아 겐가 지역에서 서식한 겐가사우루스는 약 2.4m의 몸길이를 가진 오프탈모사우루스과의 어룡으로, 비교적 완전한 화석 골격 특징으로 오프탈모사우루스와 구별된다. - 2017년 기재된 화석 분류군 - 보레알로펠타

보레알로펠타는 캐나다에서 발견된 보존 상태가 뛰어난 곡룡류 화석으로, 백악기 생태계 연구에 기여하며, 위 내용물 분석을 통해 식생 정보와 산불 이후의 생존 전략을 밝혀냈다. - 백악기 후기 아시아의 공룡 - 바가케라톱스

바가케라톱스는 백악기에 몽골 고비 사막에서 발견된 작은 크기의 원시각룡 공룡으로, 부리와 뿔이 없고 어금니와 비슷한 이빨을 가졌으며 초식성이었을 것으로 추정된다. - 백악기 후기 아시아의 공룡 - 벨로키랍토르

벨로키랍토르는 백악기 후기 동아시아에 서식한 드로마에오사우루스과의 공룡으로, 날렵한 몸놀림과 낫 모양의 발톱을 이용해 사냥했으며, 깃털 공룡이었고, 프로토케라톱스와 싸우는 화석을 통해 생태 연구에 중요한 자료가 되지만, 영화 쥬라기 공원의 묘사는 실제와 차이가 있다.

2. 발견

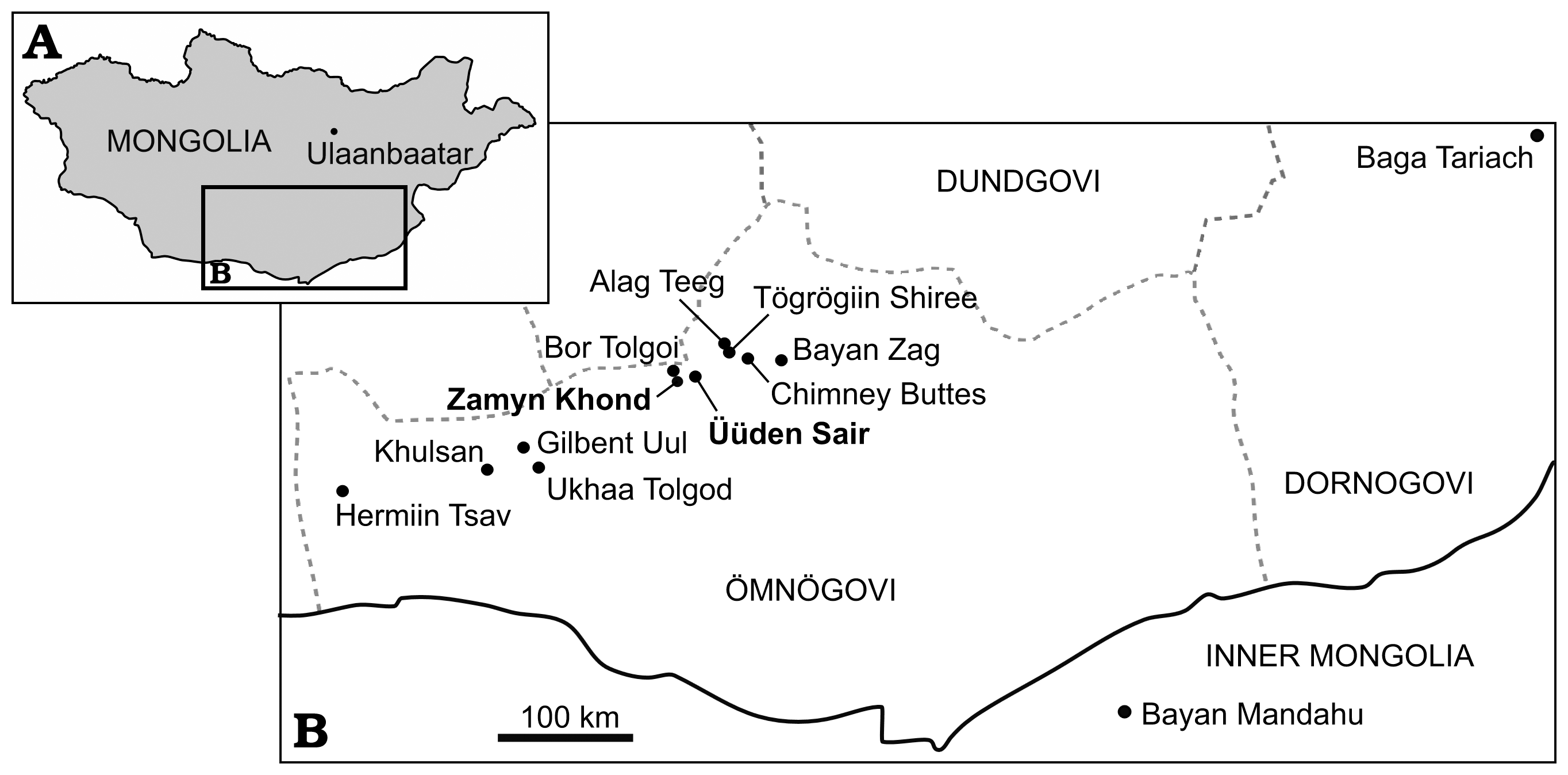

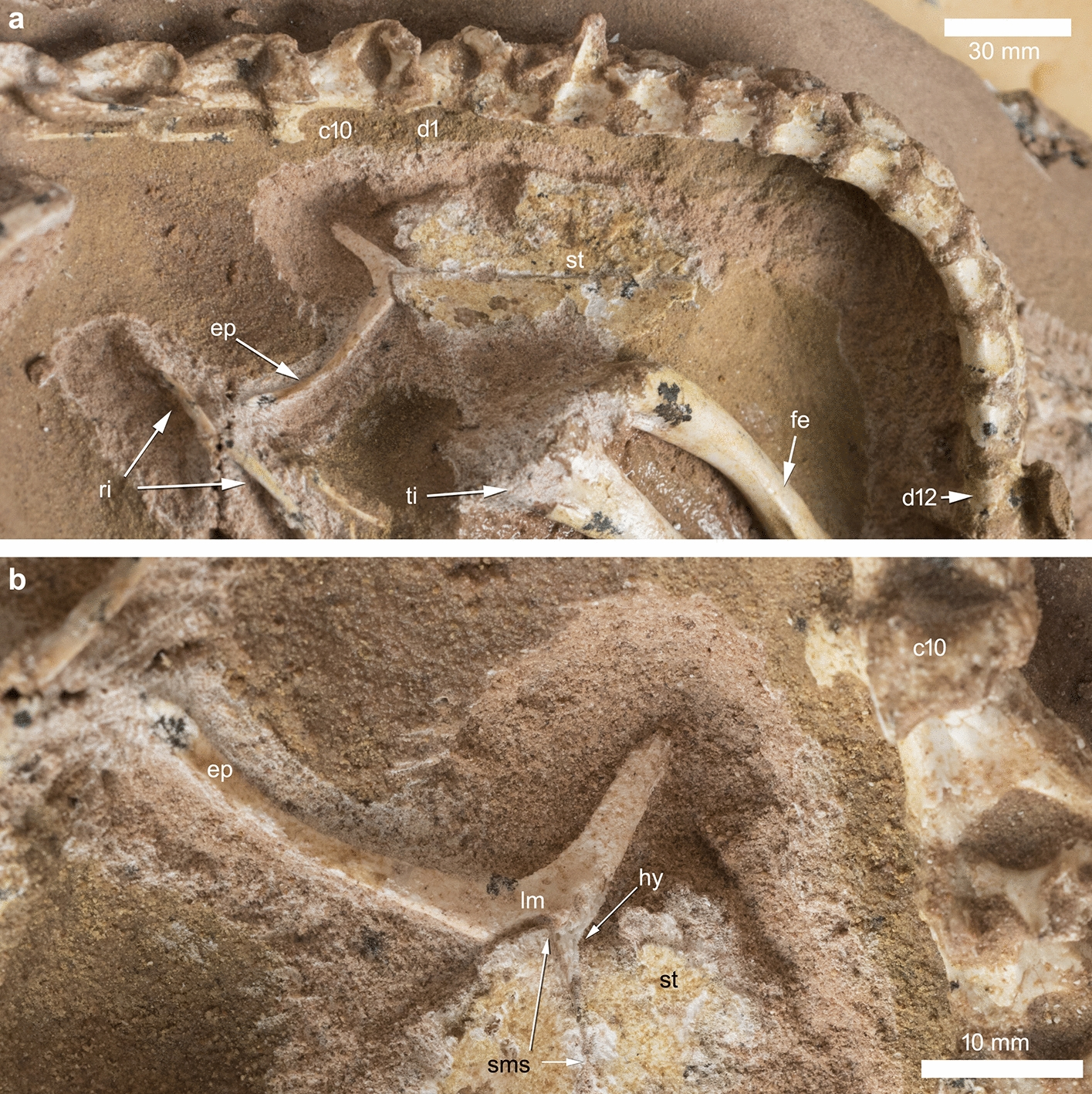

모식표본 '''MPC D-102/109'''는 약 7500만 년 전 후기 캄파니아절에 해당하는 자도흐타 지층의 바인 자크 층 오렌지색 사암 층에서 발견되었다. 이 표본은 비교적 완전한 두개골을 가진 골격을 포함하고 있다. 2017년 당시 화석은 추가 손질을 거치지 않았으며, 화석 딜러들의 작업으로 인해 골격의 왼쪽 면이 노출된 상태였다. 싱크로트론 분석 결과, 뼈는 암석으로 이어져 있었고, 서로 다른 종의 뼈를 인위적으로 조립한 키메라가 아닌 것으로 밝혀졌다. 다만, 주둥이 윗부분은 석고로 복원되었고 일부 요소는 접착제로 암석에 다시 부착된 상태였다. 골격은 대체로 연결되어 있었고 압축되지 않은 상태였으며, 이는 약 1살 된 준성체 개체임을 나타낸다.[1]

2. 1. 발견 경위 및 학계 보고

''할스카랍토르''의 모식표본은 몽골 남부 자도흐타 지층 우흐아 톨고드에서 발견되었을 가능성이 높으며, 2011년 또는 그 이전에 화석 밀렵꾼들에 의해 불법적으로 반출되었다.[1] 이 화석은 일본과 영국을 거쳐 여러 수집가의 손에 넘어갔고, 화석 딜러 프랑수아 에스퀼리에의 엘도니아 회사에 입수되었다. 그는 이 화석을 새로운 종으로 식별하여 2015년 브뤼셀의 벨기에 왕립 자연사 박물관으로 가져가 고생물학자 파스칼 고드프로이트와 안드레아 코에게 추가 검증을 의뢰했다. 유럽 싱크로트론 방사선 시설에서 싱크로트론 방사선(X선 빔)으로 스캔하는 등 진위 여부를 확인한 후, 코와 다른 저명한 고생물학자들은 학술지 ''네이처''에 게재된 상세 연구를 통해 이 속을 기재했다. 이후 화석은 몽골 당국에 반환되었다.[1][2]모식종 ''Halszkaraptor escuilliei''는 2017년 안드레아 코, 빈센트 베이랑, 데니스 F. A. E. 보텐, 빈센트 페르난데스, 폴 타포로, 쿤 슈타인, 린첸 바르스볼드, 키시지야브 초그트바타르, 필립 존 커리, 파스칼 고드프로이트에 의해 명명되고 기재되었다. 속명은 몽골 원정에 많이 참여하고, 밀접하게 관련된 ''훌산페스''를 명명한 폴란드의 고생물학자 할스카 오스몰스카를 기리는 의미와 라틴어 "강탈자"를 뜻하는 ''raptor''를 결합한 것이다. 종명은 표본을 과학에 제공한 에스퀼리에를 기리기 위해 지어졌다.[1]

할슈카랍토르의 모식 표본은 도굴된 것이었다. 산지는 몽골의 상부 백악계 자도흐타 층으로 추정된다. 몽골에서는 화석의 도굴·밀수가 금지되어 있지만 근절되지 않고 있으며, 할슈카랍토르의 화석은 중국을 거쳐 유럽 시장으로 보내졌다. 반밀수주의 입장을 취하는 화석 딜러 프랑수아 에스퀴리에가 밀수 화석을 몽골에 반환하는 과정에서 본 속의 화석이 출품된 것을 알고 벨기에 왕립 자연사 박물관의 고생물학자에게 연락했다. 그 후 볼로냐 대학교의 안드레아 코 등이 화석의 존재를 알고 연구에 착수했다.[13]

할슈카랍토르는 2017년에 신속 신종으로 기재·명명되었다. 속명은 근연 수각류 공룡의 발견자인 폴란드의 고생물학자 할슈카 오스몰스카, 종소명은 에스퀴리에에 헌정되었다.[8][13][10]

2. 2. 명명

모식종 ''Halszkaraptor escuilliei''는 2017년 안드레아 코, 빈센트 베이랑, 데니스 F. A. E. 보텐, 빈센트 페르난데스, 폴 타포로, 쿤 슈타인, 린첸 바르스볼드, 키시지야브 초그트바타르, 필립 존 커리, 파스칼 고드프로이트에 의해 명명되고 기재되었다. 속명은 몽골 원정에 많이 참여하고, 밀접하게 관련된 ''훌산페스''를 명명한 폴란드 고생물학자 할스카 오스몰스카를 기리는 의미와 라틴어 "강탈자"를 뜻하는 ''raptor''를 결합한 것이다.[1] 종명은 표본을 과학에 제공한 에스퀼리에를 기리기 위해 지어졌다.[1]3. 형태

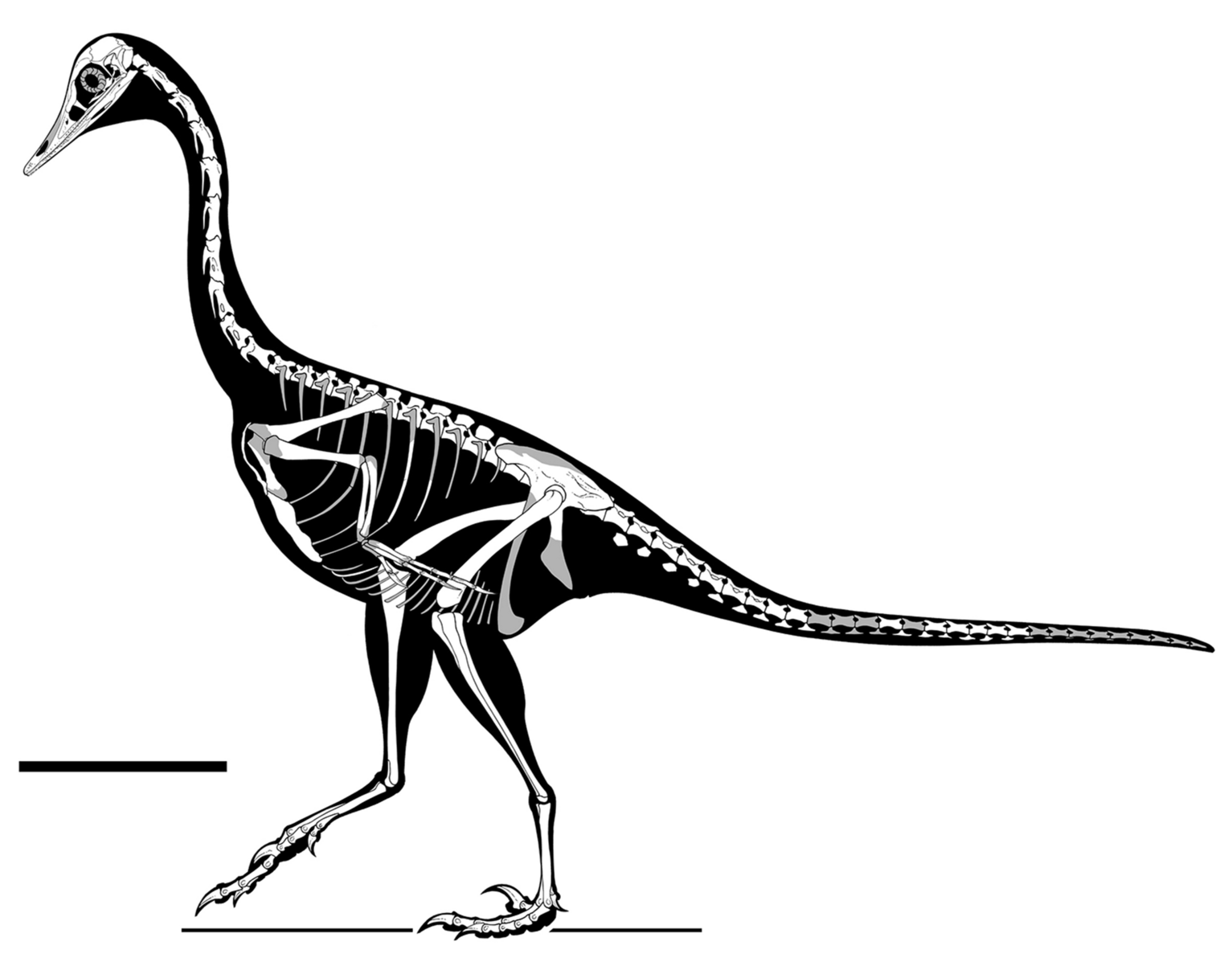

할스카랍토르는 청둥오리만한 60cm 크기의 작은 공룡이었다. 머리는 약 7cm, 목은 20cm, 등은 13cm, 천골은 5cm였다. 아우스트로랍토르나 부이트레랍토르보다 몸 전체에서 목이 차지하는 비율이 컸지만, 꼬리는 짧아 무게 중심이 앞으로 쏠려 현생 두루미나 황새목 조류처럼 상체를 위로 치켜세운 자세로 걸었을 것으로 추정된다. 뒷발의 갈고리 발톱은 상대적으로 작았다.

앞쪽으로 쏠린 무게중심과 노처럼 납작한 앞발은 수영하기에 적합했다. 긴 다리는 물가에서 이동하기 편리했고, 뒤쪽으로 구부러진 예리한 이빨은 물고기를 사냥하는 데 적합했을 것으로 보인다.[1]

하지만 이는 추측일 뿐이며, 현재까지도 반수생 생활에 관한 논란은 계속되고 있다.

3. 1. 골격

청둥오리만한 크기인 60cm 정도의 작은 공룡이었다. 머리는 약 7cm, 목은 20cm, 등은 13cm, 천골은 5cm였다. 아우스트로랍토르나 부이트레랍토르보다도 몸 전체에서 차지하는 목의 비율이 컸지만, 꼬리는 짧아 무게 중심이 앞으로 쏠려, 현생 두루미나 황새목 조류처럼 상체를 위쪽으로 치켜세운 자세로 걸었을 것으로 추정된다. 뒷발의 갈고리 발톱은 상대적으로 작았다.

척주는 10개의 목 척추, 12개의 등 척추, 6개의 천골 척추를 포함한다. 보존된 꼬리 척추는 처음 20개의 꼬리 척추와 중간 꼬리에서 온 6개의 척추를 포함한다. 목은 매우 길어서 두개골 길이의 290%에 달하고 등 길이의 150%에 달한다. 이는 주둥이-천골 길이의 절반을 나타내며, 알려진 모든 중생대 근사조류 중 가장 높은 값이다.[1]

3. 1. 1. 두개골

주둥이는 길쭉하지만 앞부분에서 가로로 넓어져 위에서 보면 숟가락 모양을 이룬다. 또한 평평하며, 너비는 높이의 180%이다. 옆에서 본 위쪽 윤곽은 움푹 들어갔다. 넓어진 부분은 비교적 긴 전상악골로 구성되어 있다. 이 뼈는 내부적으로 공기실 시스템에 의해 파여 있다. 뒤쪽의 더 큰 공간에서 신경혈관 통로가 측면뿐만 아니라 위쪽까지 전체 뼈에 스며든다. 이는 ''네오베나토르''(Neovenator)와 다르다. 이러한 통로는 아마도 전기 감각 기관을 수용했을 것이다. 각 전상악골에는 11개의 이빨이 있는데, 이는 공룡 전체에서 기록적인 수치이다.[1] 수각류는 일반적으로 4개의 전상악골 이빨을 가지며, 이 그룹의 이전 기록은 스피노사우루스과에서 발견된 7개였다.[1] ''할스카랍토르''에서는 전상악골 이빨이 매우 빽빽하게 붙어 서로 닿아 있으며, 매우 길쭉하고 점차 휘어진다.[1] 상악골의 이빨은 20개에서 25개로 추정되는데, 더 튼튼하고, 끝 부분에서만 휘어지며, 더 넓은 간격을 두고 있다. 이들은 가로로 더 납작하며, 타원형 단면을 갖는다. 아래턱의 치골에도 20개에서 25개의 이빨이 있는 것으로 추정된다.[1] 콧구멍은 상대적으로 뒤로 물러나 있다. 또한 앞쪽에서 위쪽으로 비스듬하게 기울어져 있는 점이 수각류에서는 독특하다. 주둥이의 길이에도 불구하고, 앞쪽 두개골 측면의 주요 구멍인 안와전창은 짧고 높이보다 짧다. 뒤쪽 두개골 지붕은 아치형이다.[1] 관골은 막대 모양이며, 그 상행지는 눈구멍 뒤쪽 막대의 10분의 1만을 차지하며, 눈구멍에 닿지 않는다. 안와후골의 하행지는 막대 모양이다.[1]

골격 구조는 현생 비오리와 유사하고, 콧구멍은 백조처럼 주둥이 위쪽에 위치하고 있었다.[1] 주둥이에는 현재의 악어나 물새에게도 확인되는 것과 같은 혈관이나 신경이 지나갈 것으로 생각되는 빈 공간이 있어, 시야가 좋지 않은 수중에서 촉각을 예민하게 하여 먹이 탐색에 활용했을 것으로 추측된다.[13][12]

3. 1. 2. 몸통

청둥오리만한 크기의 작은 공룡으로 몸길이는 60cm 정도였다. 아우스트로랍토르나 부이트레랍토르보다도 몸 전체에서 차지하는 목의 비율이 컸지만, 꼬리는 짧아서 무게 중심이 앞으로 쏠렸다. 이 때문에 현생 두루미나 황새목 조류처럼 상체를 위쪽으로 치켜세운 자세로 걸었을 것으로 추정된다. 뒷발의 갈고리 발톱은 상대적으로 작았다.앞쪽으로 쏠린 무게중심과 노처럼 납작한 앞발은 수영하기에 적합한 형태였다. 긴 다리는 물가에서 이동하기에 편리했고, 뒤쪽으로 구부러진 예리한 이빨들을 가지고 있었다. 이러한 근거로 물가에 서식하면서 주로 헤엄을 치면서 물고기를 사냥하여 먹었을 것이라고 추측하고 있다.[1]

척주는 10개의 목 척추, 12개의 등 척추, 6개의 천골 척추를 포함한다. 보존된 꼬리 척추는 처음 20개의 꼬리 척추와 중간 꼬리에서 온 6개의 척추를 포함한다. 목은 매우 길어서 두개골 길이의 290%에 달하고 등 길이의 150%에 달한다. 이는 주둥이-천골 길이의 절반을 나타내며, 알려진 모든 중생대 근사조류 중 가장 높은 값이다. 근사조류 내에서, 더 최근의 일부 조류만이 비례적으로 더 긴 목을 가지고 있다. 더 기저적인 수각류 중 일부 오비랍토르류만이 이 값에 근접하며, 심지어 조룡류조차 40%를 넘지 않는다. 길이는 오비랍토르류에서와 같이 척추의 수가 더 많아서가 아니라 개별 척추의 연장에 의해 발생한다. 여섯 번째 목 척추가 가장 길며 높이보다 4배나 길다. 목 척추는 일반적으로 단순화된 구조를 가지고 있으며, 후방 epipophyses의 부재로 예를 들 수 있다. 대부분은 골격 공기화되지 않았으며, 이는 공기 주머니의 곁주머니가 뼈 벽을 관통하는 함몰부인 폐강이 없다는 것을 의미한다.[1]

앞쪽 목에서 일반적으로 직사각형 판인 신경 가시는 낮은 능선으로 줄어들었으며, 뒤쪽으로 갈수록 사라졌다. 처음 5개의 목 척추에서, 후관절 돌기는 그 사이에 분리 공간이 없고 단일 로브로 융합되어 있다. 다른 기저 수각류에서 이러한 후방 관절 돌기는 때때로 판으로 연결되지만, 그 경우 뼈 선반은 상부에서 오목한 프로파일을 유발하는 후척추 포사로 노치가 생기지만 ''할스카랍토르''에서는 이 홈이 없고 프로파일은 볼록하다. 목 갈비뼈는 짧고 척추체보다 길지 않다. 등 척추는 공기화되지 않았다. 꼬리는 파생된 참드라에오사우루스에서처럼 긴 지갑 돌기나 셰브론으로 뻣뻣해지지 않았다. 꼬리 기저부는 비교적 짧으며, 가로 돌기가 더 이상 존재하지 않는 중간 꼬리로의 전환 지점은 여덟 번째 척추에 있다. 전환은 또한 형태학적으로 매우 점진적이다. 앞쪽 꼬리의 신경 가시는 이미 강력하게 감소했다. 처음 세 개의 척추만 신경 가시를 가지고 있으며 낮은 혹 모양을 하고 있다.[1]

전체 길이는 약 1미터였다.[12] 머리와 목은 현생 조류의 거위나 고니와 유사한 반면, 앞다리는 펭귄처럼 지느러미 모양이며, 몸통의 골격에는 벨로키랍토르와 같은 비조류형 소형 수각류의 특징이 보인다.[11] 입안의 소형 치아는 작은 물고기 포획에 적합하며, 유연성 있는 척추나 지느러미 모양의 앞다리는 유영에 도움이 되었음을 시사한다. 고관절의 형태도 물을 차는 것에 적합한 한편, 뒷다리는 충분히 자중을 지탱할 수 있어, 완전히 생활 거점을 수중으로 옮긴 것이 아니라 육상에도 적응했음이 나타난다.[13]

3. 2. 이빨

뒤쪽으로 구부러진 예리한 이빨들을 가지고 있었다. 전상악골에는 11개의 이빨이 있었다. 입안의 작은 이빨들은 작은 물고기를 포획하는 데 적합했을 것으로 보인다.[1]4. 분류

2017년에 드로마에오사우루스과(Dromaeosauridae)에 속하는 것으로 분류되었다. 할스카랍토르아과(Halszkaraptorinae)라는 새로운 분기군(clade)이 명명되었으며, 여기에는 ''할스카랍토르''와 근연종인 ''훌산페스(Hulsanpes)'', ''마하칼라(Mahakala)''가 포함된다. 2017년 테로포드 워킹 그룹(Theropod Working Group)의 업데이트된 데이터를 사용하여 Cau 등이 수행한 계통 발생학적 분석 결과, 할스카랍토르아과는 가장 기저에 있는 드로마에오사우루스과 그룹으로 밝혀졌다. ''할스카랍토르''는 ''훌산페스''와 ''마하칼라''로 형성된 자매군(sister group)의 위치에 있으며 할스카랍토르아과 내에서 기저 위치를 차지했다.[1]

5. 고생물학

할스카랍토르는 몸길이가 약 60cm 정도로 청둥오리만한 작은 공룡이었다. 아우스트로랍토르나 부이트레랍토르보다도 몸 전체에서 차지하는 목의 비율이 컸다. 그러나 꼬리는 짧았기 때문에 무게 중심이 앞으로 쏠려, 현생 두루미나 황새목 조류처럼 상체를 위쪽으로 치켜세운 자세로 걸었을 것으로 추정된다. 뒷발의 갈고리 발톱은 상대적으로 작았다.[1]

전체 길이는 약 1미터였다.[12] 머리와 목은 현생 조류의 거위나 고니와 유사한 반면, 앞다리는 펭귄처럼 지느러미 모양이며, 몸통의 골격에는 벨로키랍토르와 같은 비조류형 소형 수각류의 특징이 보인다.[11] 당시 연구자들은 이 특징에 놀라, 과거의 아르케오랍토르와 같은 위조 화석일 가능성도 생각했다.[13][11]

할스카랍토르의 골격은 수생 생활에 적응했음을 보여주는 여러 특징을 보인다.

- 콧구멍이 백조처럼 주둥이 위쪽에 위치하고, 골격 구조는 현생 비오리와 유사하다.

- 주둥이에는 악어나 물새에게서도 볼 수 있는 혈관과 신경이 지나갔을 것으로 추정되는 빈 공간이 있어, 시야가 좋지 않은 물속에서 촉각을 발달시켜 먹이를 찾는 데 활용했을 것으로 보인다.[13][12]

- 긴 다리는 물가에서 이동하기에 편리했고, 뒤쪽으로 구부러진 예리한 이빨들을 가지고 있었다.

- 입안의 작은 이빨은 작은 물고기를 잡는 데 적합했으며, 유연한 척추와 지느러미 모양의 앞다리는 헤엄치는 데 도움이 되었을 것이다.[13][12]

- 길게 뻗은 유연한 목은 현생 해오라기처럼 먹이를 기습하는 데 효과적이었을 것이다.

- 고관절 형태는 물을 차는 데 적합했고, 뒷다리는 몸무게를 충분히 지탱할 수 있어 육상에도 적응했음을 보여준다.[13]

이러한 특징들을 근거로, 할스카랍토르는 물가에 서식하면서 주로 헤엄을 치면서 물고기를 사냥했을 것으로 추정된다. 수중용 앞다리와 육상용 뒷다리라는 두 가지 타입의 운동 기관을 가진 비조류형 공룡으로는 처음 발견되었다.[10]

스피노사우루스[14], 코리아케라톱스[15], 랴오닝고사우루스[16] 등 수생이거나 물속에서 어느 정도 활동이 가능하다고 여겨지는 공룡은 이 외에도 알려져 있다.

5. 1. 반수생 생활 방식 논란

할스카랍토르는 몸길이 60cm 정도로 청둥오리만한 작은 공룡이었다. 아우스트로랍토르나 부이트레랍토르보다도 몸 전체에서 목이 차지하는 비율이 컸다. 하지만 꼬리는 짧아 무게 중심이 앞으로 쏠려, 현생 두루미나 황새목 조류처럼 상체를 위쪽으로 치켜세운 자세로 걸었을 것으로 추정된다.주로 반수생 생활을 했을 것으로 추정되는데, 앞쪽으로 쏠린 무게중심과 노처럼 납작한 앞발은 수영하기에 적합했다. 백조처럼 콧구멍이 주둥이 위쪽에 위치했고 골격 구조가 현생 비오리와 유사했다. 긴 다리는 물가에서 이동하기에 편리했고, 뒤쪽으로 구부러진 예리한 이빨들을 가지고 있어 물가에 서식하면서 헤엄을 치며 물고기를 사냥했을 것으로 추정된다.[1]

하지만 이는 추측일 뿐이며, 현재까지도 반수생 생활에 관한 논란은 계속되고 있다.

입안의 작은 이빨은 작은 물고기를 잡는 데 적합했으며, 유연한 척추와 지느러미 모양의 앞다리는 헤엄치는 데 도움이 되었을 것이다. 주둥이에는 악어나 물새에게서도 볼 수 있는 혈관이나 신경이 지나갔을 것으로 추정되는 빈 공간이 있었다. 이는 시야가 좋지 않은 물속에서 촉각을 발달시켜 먹이를 찾는 데 활용했을 것으로 보인다.[13][12] 길게 뻗은 유연한 목은 현생 해오라기처럼 먹이를 기습하는 데 효과적이었을 것이다. 고관절 형태는 물을 차는 데 적합했고, 뒷다리는 몸무게를 충분히 지탱할 수 있어 육상에도 적응했음을 보여준다.[13]

스피노사우루스[14], 코리아케라톱스[15], 랴오닝고사우루스[16] 등 수생이거나 물속에서 어느 정도 활동이 가능하다고 여겨지는 공룡은 이 외에도 알려져 있다.

5. 1. 1. 반수생 가설 반박

2019년 연구에서는 할스카랍토르의 해부학적 특징이 수생 적응의 결과가 아니라 마니랍토르류, 특히 드로마에오사우루스과에서 어느 정도 일반적인 특징일 수 있다고 주장했다.[9] 같은 연구에서 자도흐타 지층의 고환경이 매우 건조했을 것으로 추정되어 반수생 공룡에게 적합하지 않다는 주장도 제기되었다.[9] 2022년 연구에서는 할스카랍토르의 골밀도가 낮아 반수생 동물에서는 관찰되지 않는 특징이라는 점을 지적하며 반수생 생태에 반대했다.[5] 2024년 연구에서는 두개골 형태와 물기 힘을 분석한 결과, 어식성 먹이보다는 작은 무척추동물을 사냥하는 곤충식 동물이었을 가능성이 제시되었다.[7]5. 1. 2. 반수생 가설 옹호

안드레아 카우는 ''할스카랍토르''가 물과 땅에서 모두 시간을 보낼 수 있는 특징을 가지고 있다고 주장한다. 짧은 꼬리는 중심을 앞쪽으로 이동시켜 걷는 것보다 수영에 더 유리하게 만들었을 것이며, 몸통은 수직으로 유지되었을 것이다. 엉덩이 관절과 넓적다리뼈는 뒷다리의 신전을 개선하는 데 적응되었다. 입에는 뒤로 굽은 날카로운 이빨이 많이 있었고, 목이 길었으며, 코에는 물 속의 진동을 감지할 수 있는 감각 신경이 있어 수생 먹이를 사냥했을 것이라고 추측된다. 모든 공룡과 마찬가지로 육지에 알을 낳아야 했기 때문에 번식을 위해 육지로 올라와야 했다.[1] 카우는 현대의 바다오리와 유사점을 지적하며, 이들이 긴 목과 작은 먹이를 잡는 데 사용되는 톱니 모양의 주둥이 가장자리와 같은 특징을 공유하므로 ''할스카랍토르''와 가장 가까운 생태학적 유사종일 것이라고 말했다. 바다오리는 땅에서 움직이는 활동성은 적지만 엉덩이를 펴는 체세를 취하고, 물에서는 앞다리 추진 운동을 포함한 독특한 수영 모델을 사용하는데, 이러한 행동은 ''할스카랍토르''에도 적용되었으며, 어식성 및 수생 생활 방식을 뒷받침하는 것으로 보인다.[2]다른 연구자들은 카우의 해석에 동의하지 않거나 따랐다. 2019년 브라운스타인은 ''할스카랍토르''의 특징이 수영 능력을 직접적으로 뒷받침하지 않는다고 주장하며, 이 공룡이 과도기적 특징을 가진 기저 드로마에오사우루스일 수 있다고 제안했지만,[3] 카우는 1년 후 그의 주장을 반박했다.[2] 2021년 호네와 홀츠는 ''할스카랍토르''와 평평하지 않은 발톱이 없는 많은 현대 수생 조류가 반수생이라고 말해진 이후, ''스피노사우루스''와 같은 평평한 발톱을 갖는 것이 반드시 동물이 수영할 수 있음을 시사하는 것은 아니라고 언급하며, 이 공룡의 잠재적인 수영 능력에 대한 자신들의 견해를 제시하지 않았다.[4] 2022년 파브리와 그의 동료들은 ''할스카랍토르''가 낮은 골밀도를 가지고 있으며, 이는 반수생 동물에서는 관찰되지 않는 특징이라고 지적하며 반수생 생태에 반대했다.[5] 이에 카우는 자신의 블로그에서 백조도 마찬가지로 낮은 골밀도를 가지고 있지만 반수생 먹이를 위한 적응을 하고 있다고 지적했다.[6] 2024년, 체, 밀러, 피트만이 수행한 연구는 ''할스카랍토르''가 이전에 두개골 형태를 기반으로 가설을 세웠던 어식성 먹이에 적합하지 않은 빠른 물기를 가졌으며, 대신 비교적 큰 안구 크기를 기반으로 드로마에오사우루스 중에서 뛰어난 저조도 시력을 가졌을 가능성이 있으므로 (밤이나 흐린 물에서) 작은 무척추동물을 사냥하는 곤충식 동물일 수 있다고 제안했다.[7]

참조

[1]

논문

Synchrotron scanning reveals amphibious ecomorphology in a new clade of bird-like dinosaurs

https://drive.google[...]

2017

[2]

논문

The body plan of Halszkaraptor escuilliei (Dinosauria, Theropoda) is not a transitional form along the evolution of dromaeosaurid hypercarnivory

2020

[3]

논문

"Halszkaraptor escuilliei'' and the evolution of the paravian bauplan"

[4]

논문

Evaluating the ecology of Spinosaurus: Shoreline generalist or aquatic pursuit specialist?

https://palaeo-elect[...]

2021

[5]

논문

Subaqueous foraging among carnivorous dinosaurs

https://ora.ox.ac.uk[...]

2022-03-23

[6]

웹사이트

"Theropoda: L'impatto della densità ossea di Halszkaraptor sulla sua ecologia"

https://theropoda.bl[...]

2022-03-26

[7]

논문

Morphological disparity and structural performance of the dromaeosaurid skull informs ecology and evolutionary history

[8]

논문

Synchrotron scanning reveals amphibious ecomorphology in a new clade of bird-like dinosaurs

https://www.nature.c[...]

2017-12

[9]

논문

Halszkaraptor escuilliei and the evolution of the paravian bauplan

https://www.ncbi.nlm[...]

2019-11-11

[10]

웹사이트

恐竜歴史のニューカマー!? 水陸両生の新タイプを発見!

http://zukan-move.ko[...]

講談社

2018-05-02

[11]

뉴스

新種の「半水生」肉食恐竜を発見、ベロキラプトルの近縁種 研究

https://www.afpbb.co[...]

2017-12-07

[12]

서적

NHKスペシャル 恐竜超世界

日経ナショナルジオグラフィック社

2019-07-23

[13]

웹사이트

水陸両生の新タイプ恐竜を発表、まるでアヒル

https://natgeo.nikke[...]

ナショナルジオグラフィック協会

2017-12-07

[14]

논문

Subaqueous foraging among carnivorous dinosaurs

https://www.nature.c[...]

2022-03

[15]

논문

The first ceratopsian dinosaur from South Korea

https://doi.org/10.1[...]

2011-01-01

[16]

논문

Fish-hunting ankylosaurs (Dinosauria, Ornithischia) from the Cretaceous of China

2016

[17]

논문

The body plan of Halszkaraptor escuilliei (Dinosauria, Theropoda) is not a transitional form along the evolution of dromaeosaurid hypercarnivory

https://www.ncbi.nlm[...]

2020-02-25

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com