행서

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

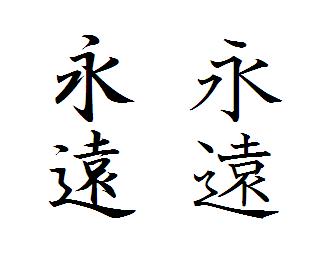

행서는 중국에서 발생하여 한국, 일본 등 동아시아 문화권에 전파된 서체이다. 해서보다 곡선이 많고 초서보다 읽기 쉬운 특징이 있으며, 왕희지의 《난정서》가 대표적인 작품으로 꼽힌다. 중국에서는 만년필 글씨의 기반이 되었고, 현대에도 인기 있는 서체로 자리 잡았다. 한국에서는 조선 시대에 널리 사용되었으며, 일본에서는 헤이안 시대에 해서와 함께 사용되다가 현대에는 일상적인 필기체로 통용된다. 행서는 붓의 움직임을 최소화하고 획을 연결하여 쓰며, 획순의 변화와 생략을 통해 속도를 높이는 특징을 보인다. 현대 교육에서도 중요하게 다루어지며, 미적인 용도로 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한자 서체 - 예서

예서는 중국 서체의 한 종류로, 전서에서 파생되어 한나라 시대에 주요 서체로 사용되었으며, 획이 가로로 길고 파책을 특징으로 하며, 서예 분야에서 꾸준히 계승되어 현대에는 다양한 분야에 활용된다. - 한자 서체 - 소전

소전은 진시황제 때 통일된 한자 서체로, 좌우대칭과 둥근 획이 특징이며 실용성은 떨어지나 전각이나 도장 글씨체로 사용되고, 조선시대 교서관 시험 과목이기도 했다. - 표어문자 - 예서

예서는 중국 서체의 한 종류로, 전서에서 파생되어 한나라 시대에 주요 서체로 사용되었으며, 획이 가로로 길고 파책을 특징으로 하며, 서예 분야에서 꾸준히 계승되어 현대에는 다양한 분야에 활용된다. - 표어문자 - 서하 문자

서하 문자는 1036년 야리인영이 창제한 약 6,000자로 구성된 서하 왕조의 고유 문자 체계로, 한자의 영향을 받았지만 독자적인 구조를 지니며 정부 공식 문서 및 불경 번역 등에 사용되었고, 서하 멸망 후에도 사용 기록이 있으며, 현재 유니코드에 6,145자 이상이 등재되어 일부 글자에는 중국에 대한 대항 의식이 반영되어 있다. - 서예 - 예서

예서는 중국 서체의 한 종류로, 전서에서 파생되어 한나라 시대에 주요 서체로 사용되었으며, 획이 가로로 길고 파책을 특징으로 하며, 서예 분야에서 꾸준히 계승되어 현대에는 다양한 분야에 활용된다. - 서예 - 병풍

병풍은 동아시아에서 유래하여 장식, 칸막이, 바람막이 등으로 사용되며, 그림으로 장식되어 예술 작품으로도 여겨지고, 한국, 일본 등 각국에서 고유한 형태로 발전하여 현재까지도 다양한 문화 행사에 활용된다.

2. 역사

행서는 예서의 필획을 빠르게 쓴 것에서 유래했으며, 왕희지 등의 서예가가 유명하다. 초서처럼 빠르게 쓰지는 않지만, 해서처럼 명확하게 판독 가능하다는 장점이 있어 고대 중국에서는 공문서나 제례용 문서에 사용되었다.[13]

중국의 영향으로 일본, 한국, 베트남 등 동아시아 국가들에서 서예 문화와 다양한 서체가 널리 퍼졌다.[3][4]

2. 1. 중국

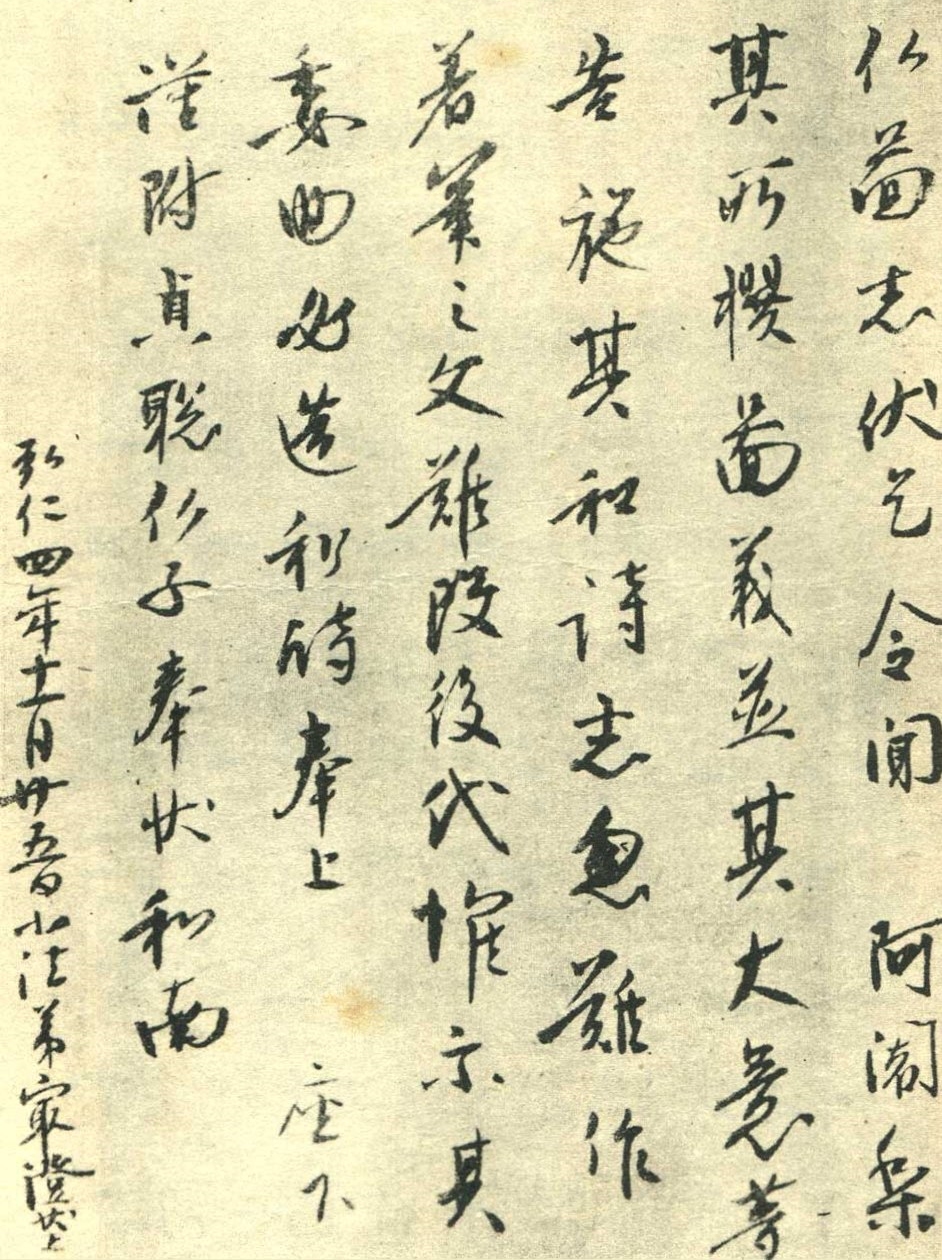

행서는 한나라 시대에 발전하였다.[2] 이 서체는 해서보다 곡선이 더 많지만, 초서처럼 읽기 어렵지는 않다.[1]행서로 작품을 남긴 가장 주목할 만한 서예가 중 한 명은 왕희지이다. 그의 작품인 <란정서>는 353년에 쓰여졌다.[3] 이 작품에는 소유격 조사인 '之'자가 21번이나 등장하는데, 모두 다른 형태로 쓰여 있다. 이러한 형태의 차이는 왕희지가 벗들과 술을 마시던 영향으로 만들어진 것이다. 그는 자신의 마음에 드는 작품이었기에 다시 한번 재현하고자 했지만, 결국 성공하지 못했다. <란정서>는 여전히 세계에서 가장 주목할 만한 서예 작품 중 하나로 포함되어 있으며, 서예계에 큰 영향을 미치고 있다.[3]

20세기 초 서구의 영향이 중국에 강했던 시기에 행서는 만년필로 글씨를 쓰는 기술의 기반이 되기도 했다. 비록 공식적으로 학생들에게 가르치지는 않지만, 행서는 현대에 가장 인기 있는 중국 서체가 되었다.[3][5] 디지털 시대에는 사용자가 자신만의 개인화된 행서 글꼴을 만들 수 있도록 "궤적 및 점 집합" 방식을 사용하여 한자를 인코딩하는 것이 제안되었다.[5]

2. 2. 한국

한자 서예는 기원후 2세기 또는 3세기경 한국에 전래되었다.[9] 1443년 한국어 알파벳인 한글이 발명될 때까지 한국어에서 한자(漢字)를 사용했다.[9] 그럼에도 불구하고 많은 서예가들은 한글 서체를 사용하지 않고 한자를 사용하여 서예와 다양한 서체를 계속해서 썼다.[10] 이러한 환경에서 해서체는 조선 시대에 한국에서 사용되기 시작했다.[11][12]2. 3. 일본

일본에는 600년경 중국에서 서예 문화가 전래되었다.[1] 일본은 한자를 바탕으로 히라가나와 가타카나를 발전시켰으며,[1] 헤이안 시대에는 한자와 히라가나를 섞어 쓰는 행서 작품이 많았다.[6][7] 에도 시대에는 서민용 번역서와 향토 문학에는 히라가나를 섞은 행서를 사용했고, 학자용 고전 중국어 작품에는 가타카나와 함께 계서체 한자를 사용했다.[8] 에도 막부에서는 공문서에 행서를 사용하도록 규정했고,[13] 서당에서도 행서를 가르쳤다.[13] 현대 일본에서 행서는 일상적인 필기체로 널리 사용되며, 중학교 국어 서예 분야에서 행서의 붓글씨와 만년필을 다룬다.3. 특징

행서는 획의 연결, 획의 간략화, 획순 변화 등을 통해 속도감 있고 자연스러운 표현을 추구한다. 서예가의 개성과 취향에 따라 다양한 형태로 나타날 수 있다.[3] 일본에서는 서예가가 자신의 독창적인 스타일을 짧은 시간 안에 만들어낼 수 있다는 점 때문에 대부분의 서예 작품이 행서로 이루어진다.[1]

행서는 예서의 필획을 빠르게 쓴 것에서 유래했으며, 왕희지 등의 서예가가 유명하다. 초서처럼 빠르게 쓰지는 않지만, 해서처럼 명확하게 판독 가능하다는 장점이 있어 고대 중국에서는 공문서나 제례용 문서에 사용되었다. 일본 에도 막부의 공문서는 행서체로 쓰는 것이 규정되어 있었고, 서당(간사이 지방에서는 寺子屋|테라코야일본어)에서 가르치던 서체도 행서였다.[13] 현대 일본에서는 행서가 일상적인 필기체로 널리 통용되며, 중학교 국어 서예 분야에서 붓글씨·만년필을 다루고 획순의 역전과 연면, 생략법 등 해서와의 차이점을 배운다.

20세기 초 서구의 영향이 중국에 강했던 시기에 만년필로 글씨를 쓰는 기술의 기반이 되기도 했다.[3] 디지털 시대에는 사용자가 자신만의 개인화된 행서체 글꼴을 만들 수 있도록 "궤적 및 점 집합" 방식을 사용하여 한자를 인코딩하는 것이 제안되었다.[5]

3. 1. 획의 연결

행서는 붓의 움직임을 최소화하고 연속적인 획을 연결하여 쓰는 것이 특징이다.[3] 획이 눈에 띄게 연결되지 않더라도, 각 획이 그려지는 방향을 통해 연결성을 파악할 수 있다.[3]3. 2. 획의 간략화 및 문자 간소화

행서에 필요한 빠른 붓놀림은 한 글자를 쓰는 데 필요한 획 수를 줄일 수 있게 해준다. 하지만 대부분의 경우, 각 한자의 획순을 고려하여 가독성을 유지하는 방식으로 이루어진다.[3] 글자를 간략화하는 방법에 대한 확고한 규칙은 없으며, 서예가의 개성과 취향에 따라 달라진다.[3]

3. 3. 획순 변화

속도를 우선시하려는 의도로 서예가들은 쓰는 글자의 획순에 미묘한 변화를 줄 수 있다. 정서체에서 쓰는 방식과 비교하여 획의 방향을 반대로 하거나 획을 순서대로 쓰지 않을 수 있다.[3]3. 4. 텍스트 방향

행서로 쓰인 작품에서는 각 글자의 크기가 서로 크게 달라질 수 있다. 정자체는 보통 같은 크기로 쓰이는 반면, 행서는 예술적으로 “율동과 균형”을 이루도록 배치할 수 있다. 이러한 율동과 균형을 유지하기 위해, 대부분의 행서와 초서는 서양식 표준(왼쪽에서 오른쪽으로 쓰는 행 단위)이 중국어 텍스트에 채택되었음에도 불구하고, 오른쪽에서 왼쪽으로 내려가는 세로 방향으로 쓰여진다.[3]4. 대표작

행서는 왕희지의 『란정서』, 추수량의 『고수부』, 안진경의 『제질문고』등이 대표적인 서예 작품이다. 쿠카이와 사이쵸가 주고받은 행서 서간인 『풍신첩』과 『구격첩』은 모두 국보이다.

당 태종이 쓴 『진사명』은 현재 알려진 가장 오래된 행서 비문이며, 왕희지의 행서를 모아 편집한 『집왕성교서』도 행서 비문 중 하나이다.

4. 1. 중국

왕희지의 『란정서』는 353년에 쓰여졌다.[3] 이 작품에는 소유격 조사인 '之'자가 21번이나 등장하는데, 모두 다른 형태로 쓰여 있다. 이러한 형태의 차이는 왕희지가 벗들과 술을 마시던 영향으로 만들어진 것이다. 그는 자신의 마음에 드는 작품이었기에 다시 한번 재현하고자 했지만, 결국 성공하지 못했다. 『란정서』는 여전히 세계에서 가장 주목할 만한 서예 작품 중 하나로 포함되어 있으며, 서예계에 큰 영향을 미치고 있다.[3]안진경의 『제질문고』는 난리 중 참살된 조카의 제사를 위해 쓴 것이다.

4. 2. 일본

쿠카이와 사이쵸가 주고받은 행서 서간인 『풍신첩』과 『구격첩』은 모두 국보이다.[2] 비록 일상적인 서체로 인식되어 널리 유포되었지만, 비문으로 보면 당 태종이 쓴 『진사명』이 현재 알려진 가장 오래된 행서 비문이다.[1] 왕희지의 행서를 모아 편집한 『집왕성교서』도 제삼자의 손이 들어갔다고는 하지만 몇 안 되는 행서 비문 중 하나라고 할 수 있다.[3]5. 현대 교육

현대 일본에서는 행서가 일상적인 필기체로 널리 통용되고 있다. 교육 현장에서는 중학교 국어 서예 분야에서 행서의 붓글씨·만년필이 다루어지며, 획순의 역전과 연면, 생략법 등 해서와의 차이점을 배운다.[13]

6. 용도

행서는 미적인 목적으로 사용되며, 서예가들은 자신이 선호하는 행서체를 전문으로 할 수 있다. 행서체의 부드러운 전환과 일부 획의 생략은 중국 간체자의 중국에 의한 간략화에도 기여했다.[4] 행서에 필요한 빠른 붓놀림은 한 글자를 쓰는 데 필요한 획 수를 줄일 수 있게 해주지만, 대부분 각 한자의 획순을 고려하여 가독성을 유지하는 방식으로 이루어진다. 글자를 간략화하는 방법에 대한 확고한 규칙은 없으며, 서예가의 개성과 취향에 따라 달라진다.[3]

참조

[1]

서적

Shodo: The quiet art of Japanese Zen calligraphy

Tuttle

[2]

웹사이트

5 script styles in Chinese Calligraphy

http://www.columbia.[...]

[3]

서적

Chinese Writing and Calligraphy

University of Hawaiʻi Press

[4]

서적

The Chinese writing system in Asia: An interdisciplinary perspective

2020

[5]

논문

A Method of Chinese Characters Changing from Regular Script to Semi-Cursive Scrip Described by Track and Point Set

IEEE

2018-12

[6]

논문

The Art of Japanese Calligraphy

1973

[7]

서적

Traces of the brush: The art of Japanese calligraphy

Chronicle

2003

[8]

서적

グローバル日本研究クラスター報告書

Osaka University

2018-03-31

[9]

뉴스

Choe Chi-won, great Tang and Silla poet

https://www.koreatim[...]

2016

[10]

서적

China, Japan, Korea: Culture and customs

BookSurge

2006

[11]

웹사이트

Categories of calligraphy

https://swmuseum.suw[...]

[12]

웹사이트

Collection of Calligraphic Works by Successive Kings from Seonjo to Sukjong – Kings of Joseon (Seonjo~Sukjong)

https://artsandcultu[...]

Academy of Korean Studies

[13]

서적

岡本綺堂著・岸井良衞編『綺堂 江戸の話大全』

河出書房新社

2023-11-30

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com