고려청자

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

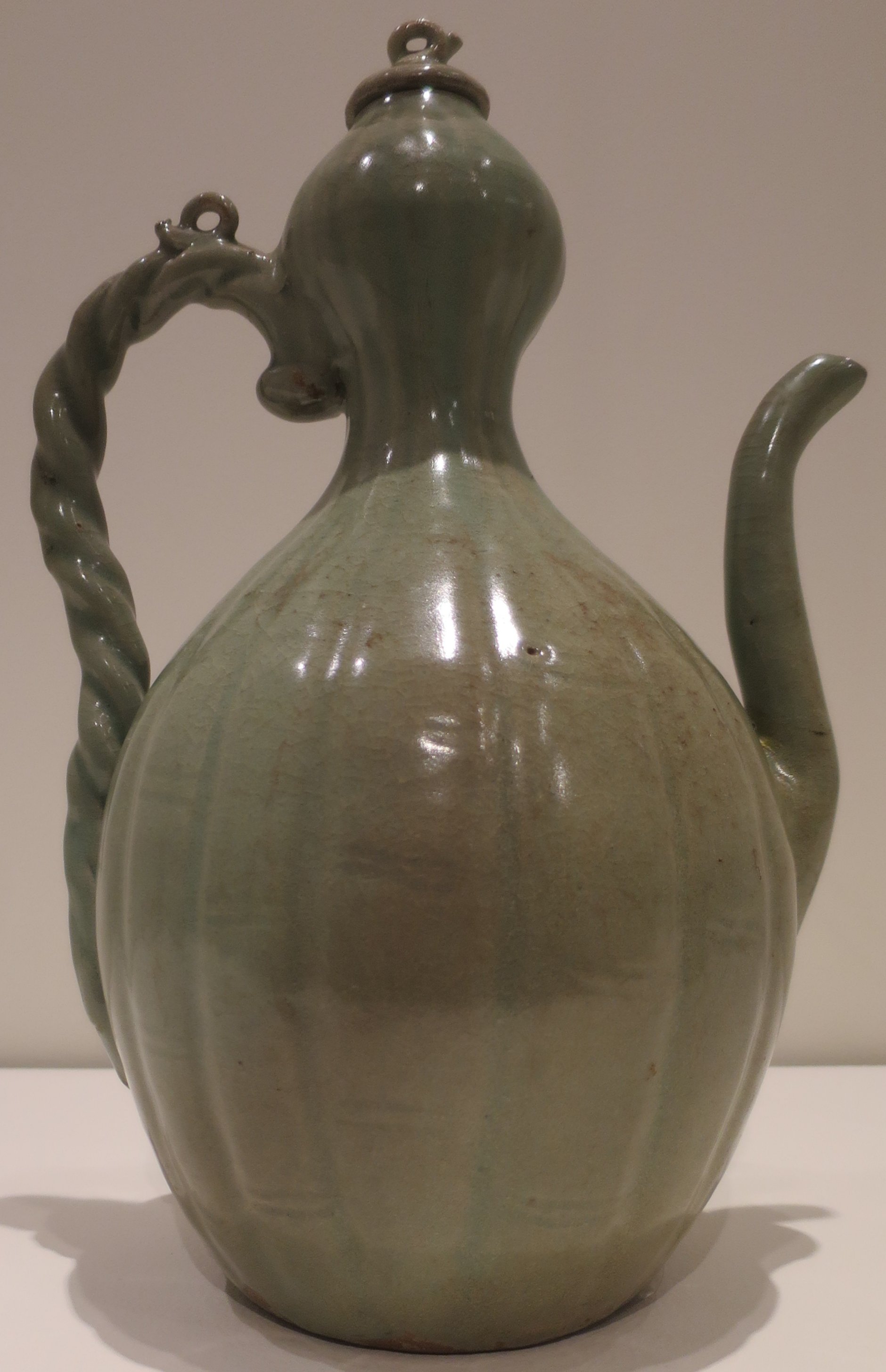

고려청자는 10세기 초 중국의 청자 기술을 도입하여 제작이 시작되었으며, 12세기 전반 분청색 도기를 생산하면서 '비색'이라 불렀다. 초기에는 경기도 시흥시, 황해남도 배천군 등지에서 생산되었고, 11세기에는 전라남도 강진군을 중심으로 관요 체제가 강화되었다. 12세기 전반에는 순청자가 제작되었고, 이후 나전칠기 등의 영향을 받아 상감 기법이 발달하여 고려청자의 전성기를 이끌었다. 13세기 후반 몽골의 침입으로 쇠퇴기를 겪었으며, 14세기에는 분청사기로 대체되었다. 고려청자는 순청자, 상감청자, 화청자로 구분되며, 상감 기법과 중국 청자와의 차이점이 특징이다. 현대에도 고려청자 부흥이 이루어지고 있으며, 한국을 대표하는 예술품으로 평가받고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고려의 도예 - 한국 백자

한국 백자는 통일신라 시대에 처음 등장하여 조선 시대에 널리 보급되었으며, 중국 백자와 달리 소박한 아름다움을 특징으로 하고 다양한 형태와 문양으로 제작되어 일상생활과 의례에 사용되었다.

2. 역사

고려청자의 역사는 크게 초기, 발전기, 전성기, 쇠퇴기의 4단계로 구분할 수 있다.

10세기 초, 고려는 중국 오월(吳越)의 월주요(越州窯) 청자 기술을 도입하여 청자를 만들기 시작했다.[39][40] 12세기 전반에는 송나라 청자의 영향을 받아 분청색 도기를 생산할 수 있게 되었고, 이를 '비색(翡色)'이라 불렀다.

몽골 제국의 침입으로 인한 사회 혼란과 대량 생산으로 인한 품질 저하 등의 이유로 13세기 이후 고려청자에 대한 평가가 낮아졌다.[23] 14세기에 들어서면서 분청사기(粉青沙器)로 대체되었다.

19세기 말 재발견된 고려청자는 대부분 고분묘의 부장품, 유적 출토품, 중세 침몰선의 적하물 등 발굴품이다. 전세품(人家에서 대대로 소장, 전해져 내려온 것)은 일본에 극소수만 남아 있다. 이는 중국 당삼채(唐三彩)의 발견과 유사한 경과를 밟았다.

한반도는 중국과 인접하여 문화적, 기술적으로 강력한 영향을 받았다. 도자기 분야도 예외는 아니어서, 중국 전주요(전세에서는 월주요이지만 형태는 전주요와 유사함) 청자 기술이 전래되어 고려청자 생산이 시작되었다. 고려청자의 전성기는 12세기이며, 10세기와 11세기는 그 이전 단계에 해당한다. 고려의 도자기에는 백자와 흑자도 있지만, 주요 제품은 청자였다. 청자의 태토는 소성 전 흑갈색을 띠며, 초벌구이 후 회색빛으로 변한다. 여기에 철분을 함유한 유약을 바르고 환원염 소성(가마 안에 산소를 충분히 공급하지 않고 굽는 방법)하면 청자색이 된다. 유약 속 티타늄, 망간 등 미량 원소 함유 비율에 따라 녹색에서 "우과천청(雨過天晴)"이라 불리는 맑은 청색까지 다양한 색으로 발색한다.[26]

2. 1. 초기 (10세기 ~ 11세기)

10세기 초, 고려는 중국 오월(吳越)의 월주요(越州窯) 청자 기술을 도입하여 청자를 만들기 시작했다.[39][40] 10세기 후반에는 경기도 시흥시, 황해남도 배천군 등지에서도 청자를 생산하기 시작했는데, 이 가마들은 벽돌을 주재료로 만든 전축요(塼築窯)였다. 이 시기 유물로는 순화 3년(992년)명 고배, 순화 4년(993년)명 항아리 등이 있다.[41]11세기에는 고려의 국력이 강해지고 중앙집권체제가 확립되면서 청자 가마는 전라남도 강진군에 집중되어 관요(官窯)적 성격을 띠게 되었다. 이 시기에는 전축요 대신 흙으로 만든 토축요(土築窯)를 사용하기 시작했다.[42]

2. 2. 발전기 (12세기 전반)

12세기 전반, 고려는 중국 송나라 청자의 영향을 받아 분청색 도기를 생산할 수 있게 되었고, 이를 '비색(翡色)'이라 불렀다.[39][40] 이 시기에는 순청자(純靑磁)가 주로 제작되었으며, 얇은 유약 코팅으로 옥색을 아름답게 표현했다. 구조적 균형과 우아함이 뛰어난 청자들이 제작되었다.송나라 청자 기술이 절정에 달하면서 고려에서는 중국 자기의 청록색을 재현하기 위한 많은 노력이 기울여졌다. 전국 각지에 많은 가마가 만들어지면서 다양한 청자가 생산되었다. 고급 청자는 수도의 주문에 따라 제작되었고, 저급 청자는 사찰, 관청, 지방의 일반 가정의 요구에 따라 제작되었다.

중국 청자의 영향이 여전히 존재했지만, 고려만의 독특한 형태와 장식이 나타나기 시작했다. 부드러운 곡선과 차분하고 우아한 분위기가 특징이다. 돋을새김, 음각, 철분유약, 투각과 같은 장식 기법이 사용되었으며, 상감기법도 이 시기에 시작되었다.

2. 3. 전성기 (12세기 후반 ~ 13세기 전반)

12세기 후반, 상감기법(象嵌技法)이 발달하면서 고려청자의 전성기가 시작되었다. 상감기법은 나전칠기(螺鈿漆器)와 동제용기 입사법(入絲法)의 영향을 받은 것으로 추정된다. 운학문(雲鶴), 양류문(楊柳), 보상화문(寶相花), 국화문(菊花), 당초문(唐草), 석류 등 다양한 무늬가 사용되었으며, 특히 운학문과 국화문이 많이 사용되었다.[42]이 시기 상감청자의 특징은 상감무늬를 전면적으로 사용할 때 여백을 남길 만큼 충분한 공간을 두고, 단일 무늬의 반복이 아닌 여러 무늬를 통일적으로 배열하여 그림과 같은 효과를 낸다는 점이다. 유약색은 엷고 얕아졌는데, 이는 상감청자의 발명으로 표면 장식에 관심을 두고 바탕색을 등한시했기 때문으로 보인다.

연대가 확실한 상감청자 유물로는 명종 지릉(明宗 智陵, 1202년) 출토 청자상감석류문완, 청자상감국화문혈 등이 있다.[42] 진사(辰砂) 기법을 활용하여 산화구리 안료로 붉은색 디자인을 만들기도 했다. 이는 훗날 원나라의 "청화적색" 도자기에 영향을 주었다.[10][11][12][13]

12세기는 고려청자, 특히 그 특별한 색상과 조화의 절정기였다. 이 시대에 만들어진 순청자는 얇은 유약 코팅으로 비색(翡色)이라 불리는 옥색을 아름답게 반영했고, 구조적 균형과 우아함이 뛰어났다.[8]

2. 4. 쇠퇴기 (13세기 후반 ~ 14세기)

13세기 후반, 몽골의 침입으로 사회가 혼란해지면서 고려청자의 질이 전반적으로 저하되었다.[14] 청자 표면이 황록색조를 띠거나 비색(翡色)을 잃고, 상감 무늬도 조잡해졌다. 기형은 매병(梅甁)이 줄고 접시류가 늘었으며, 광구대(廣口臺)와 변형된 매병 등이 만들어졌다. 진사(辰砂), 화청자(畵靑磁) 등 특수한 상감청자가 만들어지고, 철채자기(鐵彩磁器)가 등장했다. 무늬는 점차 간략해지고 거칠어져 조선시대 초기의 분청사기 및 철화백자와 연결된다.원나라의 영향이 나타나며,[14] 청자 제작은 계속되었지만, 전반적인 표현의 밀도와 매끄러움이 감소하였고, 색감과 조화도 떨어졌다. 고려 왕조가 쇠퇴함에 따라 그 아름다움의 감소는 계속되었다.[15]

14세기 후반, 왜구의 공격으로 강진과 부안의 가마들이 폐쇄되면서 청자 시대는 막을 내리고, 분청사기가 등장했다.

3. 종류

고려청자는 제작 기법과 장식에 따라 다양하게 분류된다. 주요 종류로는 순청자, 상감청자, 화청자가 있으며, 그 외에도 조각 청자, 투각 청자, 밑그림 청자, 덧붙이기 청자, 동화 청자, 밑그림 철사 청자, 금 상감 청자, 대리석 청자 등이 있다.

3. 1. 순청자(純靑磁)

순청자는 상감과 같은 다른 장식을 더하지 않고, 청자 유약만을 사용하여 만든 것을 말한다.[18] 무늬가 없는 무문(無文) 청자, 양각 청자, 음각 청자, 상형(象形) 청자, 투각 청자 등이 순청자에 속한다. 순청자는 장식이 없는 대신 형태와 유약의 색깔이 뛰어나, 초기 청자의 대표적인 예로 꼽힌다.[18]3. 2. 상감청자(象嵌靑磁)

오월(吳越, 907년~)과 송나라의 청자 기술의 영향을 받아 고려에서도 청자를 만들기 시작했다. 12세기 전반에는 분청색 도기를 생산하며 '비색(翡色)'이라 불렀다.상감청자는 그릇 표면에 무늬를 새기고 백토(白土)나 흑토(黑土)를 메워 넣어 초벌구이 한 후 유약을 바른 것이다. 간혹 진사(辰砂)를 섞어 밝은 홍색을 내기도 했다.[34] 흑토 상감 배경 위에 넓은 화판(花瓣)의 백토 상감을 한 모란, 보상화문 등은 흑백의 윤곽을 인상적으로 부각시킨다. 박지문(剝地紋)이라고 불리는 역상감법(逆象嵌法)도 사용되었다.

상감기법은 완전히 건조되기 전 무늬를 음각하거나 새김판으로 찍고 백토나 적토를 메워 초벌구이 후 청자유를 발라 굽는 방식이다. 백토는 순백, 적토는 흑색으로 발색되어 무늬가 나타난다. 이는 나전칠기(螺鈿漆器)에서 힌트를 얻은 것으로 추정된다. 상감청자에는 운학(雲鶴)·양류(楊柳)·보상화(寶相花)·국화(菊花)·당초(唐草)·석류 등 다양한 무늬가 나타나는데, 특히 운학문과 국화문이 가장 많이 쓰였다.

12세기 중후반, 고려청자 최성기에는 상감무늬를 전면적으로 사용하고, 단일 무늬의 반복이 아닌 여러 무늬를 통일적으로 배열하여 화폭(畵幅)과 같은 효과를 냈다. 유색(釉色)은 엷고 얕아졌는데, 이는 상감청자 발명에 따라 표면 장식에 관심을 두고 배면(背面)을 등한히 여긴 때문으로 추정된다.

상감청자 연대가 확실한 작품으로는 명종 지릉(明宗 智陵, 1202년) 출토 청자상감석류문완, 문씨묘(文氏墓, 1159년歿) 출토 청자상감 국화문혈 등이 있다. 회화적 성격이 뚜렷한 상감청자로는 청자상감죽문병(靑磁象嵌竹紋甁)과 청자상감모란문병 등이 있다.

3. 3. 화청자(畵靑磁)

화청자(畵靑磁)는 무늬를 그리고 유약을 발라 굽는 유리화(釉裏畵)와 유약 표면에 무늬를 넣는 유표화(釉表畵)로 구분된다. 대부분 백토, 흑토, 철사(鐵砂), 진사 등으로 태토 위에 무늬를 그리고 유약을 바르는 유리화이다.[18] 퇴화문(堆花紋)은 백토나 흑토를 붓에 묻혀 무늬가 두드러지게 한 것이다.[20] 철채자기(鐵彩磁器)는 태토 전면에 자토(赭土)를 발라 배경을 흑색으로 하고, 그 위에 백토로 무늬를 그린 후 청자유를 씌운 것이다. 유표화(釉表畵)는 금니(金泥)로 그릇 표면에 화문(花紋)을 그리는 것으로, 사치품으로 사용되었으며 수량이 적다.3. 4. 기타

다음은 고려청자의 다양한 종류와 제작 기법에 대한 설명이다.- 조각 청자: 조각 기법으로 만들며, 그릇 표면에 무늬를 새겨 넣는다. 매우 정교한 기술이 필요하며, 유약이 제대로 녹지 않으면 무늬가 나타나지 않는다.[18]

- 투각 청자: 바구니 짜임, 국화꽃, 매화꽃, 용, 격자무늬 등을 투각으로 표현한다.

- 밑그림 청자: 그릇 표면에 흰색과 검은색 안료로 무늬를 그린 후 유약을 바르고 굽는다.

- 덧붙이기 청자: 유약을 바르기 전에 붓으로 점토를 사용하여 점이나 그림을 그리는 기법이다. 상감 청자와 유사하지만 무늬가 매끄럽지 않다.[20]

- 동화 청자: 구리 산화로 인해 붉은색을 띠는 청자로, 제작이 매우 어려워 희귀하다.[18]

- 밑그림 철사 청자: 청자토로 만든 도자기 전체 표면에 철사 안료를 바른 것이다. 완성된 작품은 검은색과 녹색이 섞여 광택이 난다.[19]

- 금 상감 청자: 완성된 상감 청자의 일부에 금을 입힌 것이다.

- 대리석 청자: 회색 청자 기본 점토에 다른 조성의 점토를 반죽하여 대리석 무늬를 만든다.

4. 특징

고려청자는 10세기 초 중국 오월의 월주요(越州窯) 청자 기술을 도입하면서 시작되었다.[39][40] 이후 송나라 청자의 영향을 받았지만, 고려만의 독자적인 특징을 발전시켰다.

11세기에는 고려의 국력이 강해지면서 청자 생산은 전라남도 강진군과 전라북도 부안군 등지에 집중되었고, 관요(官窯)의 성격이 강해졌다.[42] 12세기 전반, 고려는 분청색 도기를 생산하며 이를 '비색(翡色)'이라 불렀다. 이는 중국에서 청자를 '비색(秘色)'이라 부른 것과 대비된다.

12세기는 고려청자의 전성기로, 상감기법을 사용한 상감청자가 대표적이다. 송나라 사신 서긍은 선화봉사고려도경에서 고려청자의 비색(翡色)을 언급하며, 당시 청자가 왕족이나 상류층을 위해 제작되었다고 기록했다.[31]

고려청자는 병, 매병, 발, 수주, 향로, 수적 등 다양한 형태로 제작되었으며, 인물이나 동물 모양을 본뜬 조형적인 작품도 있다.

1170년 무신정변 이후, 단색 자기 외에 상감청자가 활발히 제작되었고, 붉은색 안료를 사용한 동화(진사) 기법도 나타났다.[34]

14세기에는 원나라의 영향과 사회적 혼란으로 청자의 질이 저하되고, 조선시대에는 분청사기가 주류를 이루게 되었다.[33]

고려청자는 오랫동안 잊혔으나, 19세기 말 고분 발굴과 일본인 수집가들에 의해 재발견되었다. 갑오개혁 이후 철도 건설 등으로 대량 발견되면서 주목받았고, 서구에서도 수집 열풍이 일었다. 그러나 이 과정에서 일본인 주도의 고분 도굴이 성행하기도 했다.

4. 1. 상감 기법

상감(象嵌)은 금속, 점토, 나무 등의 표면에 무늬를 새기고 다른 재료를 채워 넣어 장식하는 기법이다. 고려 시대에는 이 기법을 자기(瓷器)에 적용하기 시작했다.[17]자기 표면에 무늬를 새기고, 파낸 부분에 백토(白土) 혹은 적토(赤土)를 채운다. 점토가 마르면 여분의 점토를 제거하고 무색 유약을 바른 후 굽는다. 이렇게 하면 백토는 흰색, 적토는 검은색으로 발색되어 무늬가 나타난다. 이러한 상감기법은 나전칠기에서 아이디어를 얻은 것으로 추정된다.[17]

12세기 중후반, 무신정변 이후 단색 자기와 더불어 상감청자가 활발하게 제작되었다. 상감은 원래 금속 공예 용어로, 기본 토기에 문양 형태를 새기고 다른 색깔의 흙을 채워 넣어 마무리하는 기법이다. 12~13세기에는 토색의 차이로 문양을 나타내는 상감청자가 성행했고, 청자에 붉은색 계통 문양이 더해진 동화(진사)도 사용되었다.[34] 상감청자에 나타나는 무늬로는 운학(雲鶴)·양류(楊柳)·보상화(寶相花)·국화(菊花)·당초(唐草)·석류 등 다양한데, 특히 운학문과 국화문이 가장 많이 쓰였다.

4. 2. 중국 청자와의 차이점

고려청자 유약은 11세기부터 15세기에 걸쳐 특정한 조성을 띠었다. 유약 조성에는 중국 청자 유약보다 0.5% 정도 많은 망간 산화물이 포함되어 있어 칼슘 함량이 높았다. 중국 도자기는 핵생성-결정 성장에 충분한 시간이 있어 비취색을 띠지만, 고려의 가마는 중국보다 작아 소성과 냉각 과정이 빨랐다. 따라서 회장석이나 휘석 같은 유약 속 광물은 핵생성-결정 성장에 충분한 시간을 갖지 못해, 청자 색상이 회색에 가까워졌다. 고려청자에서는 석영, 검은색 입자, 기포, 균열 등을 관찰할 수 있다.[26]5. 현대의 고려청자

20세기 초부터 고려청자 부흥 운동이 시작되었다. 대한민국에서는 중요무형문화재인 유근형이 부흥을 주도했고, 그의 작품은 1979년 단편 영화 《고려청자》에 담겼다. 북한의 도예가 우치손 또한 고려청자를 재현하였다.[16]

일제강점기에는 일본인 기술자들에 의해 재현 기술이 확립되었고, 이왕직 미술품 제작소와 총독부 공업전습소(경성공업전문학교)에서 복제품이 제작되기 시작했다.

진남포(鎮南浦)의 실업가 冨田儀作(후다 기사쿠)는 조선미술공예관을 설립하고, 팔대야키(八代焼) 도공인 하마다 요시노리(濱田義徳)·미카츠(美勝) 형제를 초빙하여 '''삼화고려요(三和高麗焼)'''를 설립했다.[35][36] 쇼와 천황(昭和天皇) 즉위식(即位の禮)에서 조선총독(朝鮮総督) 야마나시 한조(山梨半造)로부터 헌상품으로 선정되었다.[37] 또한, 조선 여행 기념품으로 '''한양고려요(漢陽高麗焼)'''를 대량 생산했다.

아사카와 하쿠쿄(浅川伯教)·아사카와 타쿠미(浅川巧) 형제의 가르침을 받은 도예가 유해강(柳海剛), 지순덕(池順鐸) 등은 대한민국 성립 이후 고려청자 파편 연구를 통해 제작 기술을 확립했고, 현재에도 한국의 도예가들에 의해 제작되고 있다.

6. 평가 및 논란

고려청자는 초기에는 중국의 영향을 받았으나, 독자적인 기술과 미학을 발전시켜 한국을 대표하는 예술품으로 인정받고 있다. 특히, 상감기법은 고려청자만의 독창적인 특징으로 높이 평가된다. 12세기는 고려청자의 전성기로, 형태와 기법은 중국 송나라의 영향을 받았지만, 고려 특유의 '''상감청자'''가 제작되었다. 서긍(徐兢)의 『선화봉사고려도경(宣和奉使高麗圖經)』에는 고려청자의 유색에 대해 고려인들이 푸른색을 비색(翡色)이라 부르며 최근에야 이 색을 낼 수 있게 되었다고 기록하고 있다.[31]

1170년 무신정변(武臣의亂) 이후, 단색 자기와 더불어 상감청자가 활발하게 제작되었다. 상감은 원래 금속 공예 용어로, 다른 색깔의 흙을 채워 넣어 마무리하는 기법이다. 12~13세기에는 토색의 차이로 문양을 나타내는 상감청자가 성행하였고, 청자에 동(銅) 안료의 적색 계통 문양이 더해진 동화(일본어로는 진사(辰砂)라고 함)도 사용되었다.[34]

하지만 원나라와 명나라 시대에는 고려 청자가 대량 생산품이 되어 중국으로 수출되었지만, 명나라에서는 품질이 낮게 평가되었다.[24] 13세기 이후 평가가 낮아졌다는 설이 있는데, 몽골 제국의 침입으로 인한 사회 혼란, 대량 생산으로 인한 품질 저하 등이 원인으로 제기된다. 14세기에 유행이 끝나고 분청사기(粉青沙器)로 대체되었다.[23]

고려청자는 오랫동안 잊혀졌으나, 19세기 말 고분에서 부장품이 출토되면서 재발견되었다. 갑오개혁(甲午改革) 이후 토목 공사와 경인선(京仁線) 철도 건설로 대량으로 발견되기 시작하였고, 주한 외교관 등의 수집과 전시를 통해 주목을 받았다. 그러나 일본인 주도 또는 돈을 목적으로 하는 한국인에 의한 고분 도굴이 성행하기도 했다.

참조

[1]

웹사이트

고려도자기 (高麗陶磁器)

http://100.empas.com[...]

Empas/Britannica

2009-10-06

[2]

웹사이트

고려자기 (高麗磁器)

https://web.archive.[...]

Empas/Encyclopedia of Korean Culture

2009-10-06

[3]

서적

우리 옛 도자기

대원사

[4]

웹사이트

British Museum – Term details

https://www.britishm[...]

[5]

웹사이트

Koryo Celadon (1979)

https://web.archive.[...]

2012-10-16

[6]

웹사이트

고려청자의 세계

https://www.chf.or.k[...]

2017-06-02

[7]

웹사이트

청자표형주자

http://terms.naver.c[...]

2017-11-30

[8]

웹사이트

Korean Celadon Pottery

https://www.worldhis[...]

2017-11-29

[9]

문서

National Museum of Korea

[10]

서적

Korean Art

https://books.google[...]

Philip Jaisohn Memorial Foundation

2017-04-27

[11]

웹사이트

Collection online

http://www.britishmu[...]

2017-04-27

[12]

서적

The Arts of China

https://archive.org/[...]

University of California Press

1984-01

[13]

웹사이트

진사 이야기

http://chunchu.yonse[...]

Yonsei University

2017-04-27

[14]

서적

Arts of Korea

MetPublications

[15]

웹사이트

Decline of Goryeo Celadon

https://web.archive.[...]

2017-11-30

[16]

웹사이트

우치선

http://encykorea.aks[...]

[17]

웹사이트

Inlay technique

http://terms.naver.c[...]

2017-11-30

[18]

웹사이트

고려시대 도자기에 대한 고찰

https://web.archive.[...]

2017-11-30

[19]

서적

<>

문화재청 활용정책과

2014

[20]

서적

천하제일 비색청자(THE BEST UNDER HEAVEN THE CELADONS OF KOREA)

[21]

웹사이트

Dragon-shaped Pitcher, Celadon with Incised Scales and Fish Design

http://www.museum.go[...]

2019-08-28

[22]

문서

龍、2009、p82

[23]

문서

姜2010P83

[24]

문서

(龍、2009)p82

[25]

문서

『格古要論』

[26]

문서

姜2010P10,12,81,83

[27]

문서

龍、2009、52-57_82-83頁

[28]

문서

姜2010P10,69,83

[29]

문서

姜2010P83-87

[30]

문서

姜2010P87- 88

[31]

문서

『宣和奉使高麗図経』巻32

[32]

문서

姜2010P74,91,95

[33]

문서

吉田1980P11-35

[34]

문서

姜2010P75,78,102

[35]

웹사이트

『人事興信録』データベース第8版(昭和3年)『富田儀作』

https://jahis.law.na[...]

[36]

웹사이트

いながわ歴史ウォーク第156話「冨田熊作の叔父冨田儀作」

https://www.town.ina[...]

[37]

웹사이트

収蔵品『三和高麗焼青磁鳳凰芍薬文花瓶』

https://shozokan.kun[...]

[38]

뉴스

「韓国は中国の属国」…中国語ガイドの韓国史わい曲が深刻

http://japanese.join[...]

2006-07-19

[39]

서적

龍

2009

[40]

서적

姜

2010

[41]

웹인용

우리역사넷

http://contents.hist[...]

2024-01-19

[42]

서적

姜

2010

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com