몽골 제국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

몽골 제국은 1206년 칭기즈 칸에 의해 건국되어 유라시아 대륙을 휩쓸며 역사상 가장 큰 영토를 차지한 제국이다. 몽골은 '대몽골국'을 국호로 사용했으며, 칭기즈 칸의 등장과 함께 세력을 확장하여 금나라, 호라즘 샤 왕조 등을 정복했다. 오고타이 칸 시기에는 금나라를 멸망시키고 유럽까지 진출했으나, 몽골 제국은 몽케 칸 사후 분열되어 쿠빌라이 칸이 원나라를 건국하고, 킵차크 칸국, 차가타이 칸국, 일 칸국 등으로 나뉘었다. 몽골 제국은 몽골 제국의 평화를 통해 동서 교류를 촉진했지만, 14세기 이후 쇠퇴하여 멸망했다. 몽골 제국은 군사, 행정, 사회 제도 등에서 독자적인 특징을 보였으며, 특히 군사 제도는 십진법을 기반으로 효율적인 조직을 갖추었다. 또한, 종교적 관용 정책을 펼쳤으며, 다양한 문화를 수용하여 학술과 기술 교류를 활발하게 했다. 몽골 제국은 한국과도 밀접한 관계를 맺었으며, 고려를 부마국으로 삼아 영향력을 행사했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1206년 설립 - 도미니코회

도미니코회는 성 도미니코가 설립한 가톨릭 수도회로, 설교와 신학 연구를 통해 신앙을 전파하고 이단에 맞서는 것을 목표로 하며, 저명한 인물들을 배출하고 교육 기관을 운영하며 선교 활동을 한다. - 동아시아의 옛 나라 - 중화소비에트공화국

중화소비에트공화국은 1931년 중국 공산당이 장시성에 수립한 국가로, 마오쩌둥을 중심으로 사회주의 정책을 추진하다가 국공 합작으로 중화민국에 흡수되었으며, 중국 공산당은 이를 중화인민공화국 수립의 토대로 평가한다. - 동아시아의 옛 나라 - 중화민국 유신정부

중화민국 유신정부는 1938년 일본군이 점령한 중국 중부 지역에 수립된 친일 괴뢰 정권으로, 량훙즈를 행정원장으로 하여 장쑤성, 저장성, 안후이성, 난징, 상하이를 관할했지만, 1940년 왕징웨이 정권에 흡수 통합되었다. - 원나라 - 원나라의 일본 원정

원나라의 일본 원정은 13세기 후반 쿠빌라이 칸이 일본을 정복하려 두 차례 시도한 원정으로, 몽골, 고려, 중국 군대가 참여했으나 두 번 모두 태풍으로 인해 실패하고 일본 가마쿠라 막부의 쇠퇴를 가속화했다. - 원나라 - 홍건적의 난

홍건적의 난은 14세기 중반 원나라 말기에 백련교도 한산동과 유복통 등이 주도하여 부패한 정치와 자연재해로 피폐해진 민심을 기반으로 일어난 대규모 농민 반란으로, 고려 침입과 주원장의 명나라 건국에 영향을 주었다.

2. 국호

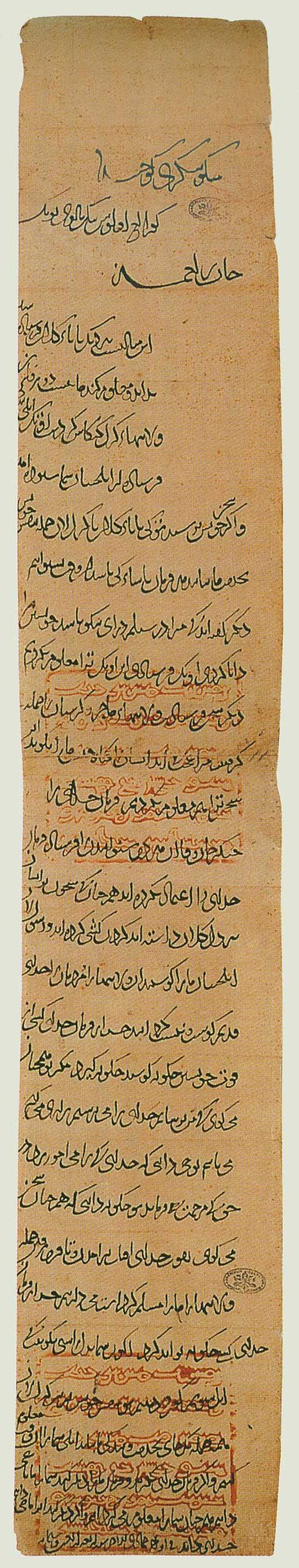

몽골인들이 자신들이 세운 나라를 몽골어로 ‘예케 몽골 울루스’ 즉 ‘대몽골국’이라고 불렀다는 것은 널리 알려진 사실이다.[18] 이러한 국호를 언제 공식적으로 선포했는지에 대한 명시적인 기록은 찾지 못했다. 이같은 표현을 처음으로 기록한 공식 문서는 1246년 11월에 작성해 수도사 카르피니가 받아서 교황 인노센트 4세에게 전달한 귀위크 칸 서한에 찍은 인장이다.[153] 위구르 문자로 새긴 이 인장에는 "영원한 하늘의 힘에 기대어, 예케 몽골 울루스의 사해(四海) 군주의 칙령"이라는 구절이 있다. 그렇지만 김호동은 '예케 몽골 울루스'라는 표현을 꼭 ‘국호’로 봐야 하는지 단언하기 어렵다고 지적한다.[153] 그 까닭은 ‘울루스’라는 말이 일차적으로는 ‘부민(部民), 백성’을 뜻하므로, ‘예케 몽골 울루스’를 공식 용어인 국호가 아니라 그냥 그 뜻에 따라 ‘큰 몽골 백성’이라고 번역할 수 있다.[153]

과거 유라시아 초원 유목민들도 그러했지만 몽골인들 역시, 중국이나 다른 정주국가들의 경우와는 달리 국호나 연호를 정하여 선포한다는 개념에는 매우 익숙하지 읺았다. 몽골 군주들은 그저 자신을 모든 몽골 백성들의 통치자라는 의미에서 ‘모든 몽골 백성’ 혹은 ‘큰 몽골 백성’의 군주라고 불렀다. 이것이 후일 점차 관용화하여 일종의 국호처럼 사용했을 가능성도 충분하다. 예케 몽골 울루스’가 처음부터 공식적 국호로 사용한 것은 아니었을 가능성이 높다. 그러나 시간이 흐르면서 이 표현은 점차 국호처럼 사용되었다.

쿠빌라이 칸 이전에는 ‘대조(大朝)’와 ‘대몽고국(大蒙古國)’이라는 두 가지 한자 국호가 사용되었으며, 이 가운데에서도 특히 전자의 사용빈도가 훨씬 높았는데, 이 두 가지 명칭이 모두 ‘대원(大元)’에 의해서 대체됨으로써 사용중지된 것이라는 학설이 제시되었다.[154] 1271년 쿠빌라이 카안이 《건국호조》를 반포함으로써 한자 국호는 '대원(大元)'으로 확립되었다.[161] 그러나 쿠빌라이 칸에 의해 '예케 몽골 울루스'라는 국호는 더 이상 중지된 것이 아니라 '대원'이라는 국호와 일체화되었다.

몽골 제국은 일부 영어 자료에서는 "몽골 제국" 또는 "몽골 세계 제국"으로도 불린다.[16][17]

3. 역사

3. 1. 칭기즈 칸의 등장과 몽골 제국 건국

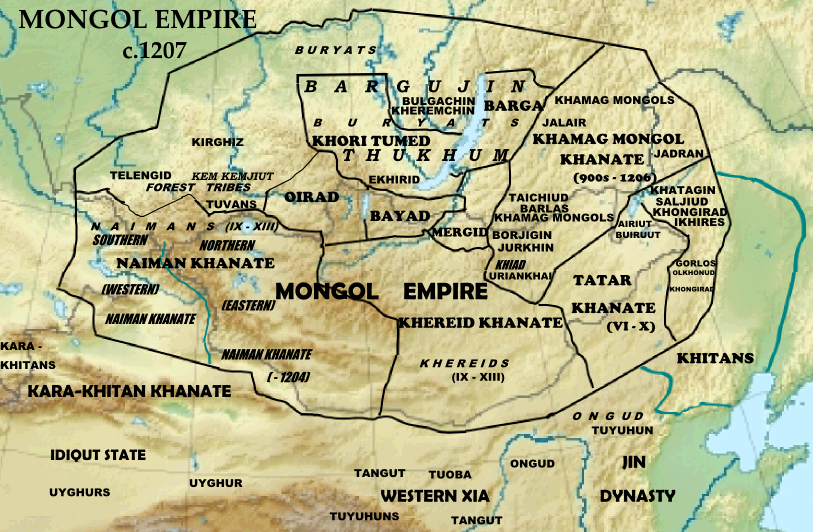

1206년 카마그 몽골을 다스리던 보르지긴 씨족의 수장인 테무친이 몽골 지역 동부를 흐르는 아무르강 지류인 오논 강에서 개최된 쿠릴타이 회의에서 칭기즈 칸으로 추대되면서 몽골 제국이 시작되었다.[23] 몽골 제국 건국 이전, 몽골에는 이란과 아랍의 화약 등 선진 무기들이 퍼지기 시작했고 과학과 의학 등이 전해져 왔다.[123] 칭기즈 칸은 바이칼호 남쪽과 동남쪽 초원 지대에서 패권을 다투던 여러 부족장 중 한 명에 불과했으나, 몽골 제국 건국과 함께 그의 권위는 더 이상 흔들리지 않게 되었다.

9세기 위구르 카간국 붕괴 이후 몽골 고원(몽고리아)에는 통일 정권이 존재하지 않았다. 거란이 사는 남쪽 몽골(현 내몽골 자치구)은 요나라와 금나라의 통치하에 있었지만, 북쪽 몽골에서는 유목민들이 다양한 부족 연합을 형성하여 서로 항쟁하고 있었다. 10세기 이후 몽골, 만주, 중국 북부 일부 지역은 거란족이 이끄는 요의 지배를 받았다. 1125년, 여진족이 세운 금은 요를 멸망시키고 몽골의 옛 요 영토를 장악하려 했다. 1130년대에 금나라 통치자들은 칭기즈 칸의 증조부인 카불 칸이 다스리던 카마그 몽골 연합의 저항을 성공적으로 막았다.[20]

몽골 고원은 주로 5개의 강력한 부족 연합(칸국, ''khanlig'')인 케레이트, 카마그 몽골, 나이만, 메르키트, 타타르가 점령하고 있었다. 금 황제들은 분할 통치 정책을 펴며, 특히 타타르와 몽골 사이의 분쟁을 부추겨 유목 부족들이 서로 싸우게 만들어 금에 대한 위협을 줄이려 했다. 카불의 후계자 암바가이 칸은 타타르에게 배신당해 여진에게 넘겨져 처형당했다. 몽골은 국경을 침략하여 보복했고, 1143년 여진의 반격은 실패로 돌아갔다.[20] 1147년, 금은 정책을 다소 바꾸어 몽골과 평화 조약을 맺고 여러 요새에서 철수했다. 그러자 몽골은 망한 칸의 죽음을 복수하기 위해 타타르를 다시 공격하며 장기간의 적대 행위를 시작했다. 금과 타타르 연합군은 1161년 몽골군을 패퇴시켰다.[20]

13세기에 들어서면서 몽골을 포함한 중앙아시아는 지난 1000년 동안 가장 온화하고 가장 습윤한 기후로 변화하고 있었다. 이 결과, 말 등의 가축이 급증하여 몽골의 군사력이 크게 강화되었다는 설이 있다.[123][21] 이러한 상황에서 12세기 말, 북동 몽골에서 유목하는 몽골 부족의 키야트씨(Qiyad)족 집단 출신인 불칸 산 부근에서 태어난 템진은 동족의 유대가 아닌 개인적인 주종 관계로 맺어진 유목 전사 집단을 이끌고, 고원 중앙부의 유력 집단 케레이트 왕국의 당주 온칸과 동맹을 맺었다. 1196년 금나라에 반기를 든 타타르 부족을 온칸과 공동으로 토벌하고(울지강 전투), 동족의 여러 부족을 정복하여 두각을 나타냈다.

1203년, 온칸과 사이가 틀어진 템진은 온칸을 격파하여 케레이트 왕국을 병합하고, 이듬해에는 고원 서부의 강국 나이만을 멸망시켰다. 템위진 휘하에는 콩기라트, 옹구트 등 주변부의 유력 부족 집단도 복속하게 되었고, 몽고리아를 통일한 템진은 1206년 초봄, 코코 나우르 근처 오논강 상류의 강원지에서 열린 쿠릴타이(대회의)에서 복속한 여러 부족의 추대를 받아 즉위하여 '''칭기즈칸'''이라 칭했다. 어린 시절 템위진으로 알려진 칭기즈칸은 몽골 족장의 아들이었으며, 케레이트의 토그릴 칸과 협력하여 젊은 시절 빠르게 성장했다. 템위진은 당시 가장 강력한 몽골 지도자였던 쿠르타이트(왕 칸으로도 알려짐)와 전쟁을 벌인 후 칭기즈칸이라는 이름을 스스로 채택했다. 그는 자신과 친족 아래 몽골 국가를 확장했으며, 몽골이라는 용어는 칭기즈칸의 지배 아래 있는 모든 몽골어를 사용하는 부족을 지칭하는 데 사용되었다.[23]

칭기즈칸은 고원의 모든 유목민을 심복인 동료(녹골)나 동맹 부족의 왕들을 장(노얀)으로 하는 95개의 「천인대(천호)」라 불리는 집단으로 편성하고, 각 천인대에서 1000명의 병사를 제공할 수 있는 군사 동원 제도를 정비했다. 또한, 고원 동부 대흥안령 방면에는 세 명의 동생, 조치 카살, 카치운(본인은 사망했으므로 대신 계승자인 알치다이에게 분여됨), 템게 오치긴에게, 서부 알타이 산맥 방면에는 세 명의 아들, 조치, 차가타이, 오고타이에게 각각 유목 영민 집단(울루스)을 분여하여 동서로 일족이 퍼져나가는 기반을 구축했다. 또한 즉위한 오논강 강원 지역에 자신의 거점을 두고 “대오르도(예케 오르도)”라 칭하며 궁정과 무기 및 군수품을 생산하는 공방과 저장 시설 등의 체제를 갖추었다. 칭기즈칸은 군대 조직에 많은 혁신적인 방법을 도입했다. 예를 들어, 군대를 아르반(10명), 주운(100명), 명간(1000명), 투멘(10,000명)과 같은 십진법 하위 부대로 나누었다. 케시크(황실 근위대)가 창설되었고, 주야 근위대로 나뉘어졌습니다(주간: 코르친 토르구트, 야간: 케브툴).[25] 칭기즈칸은 자신에게 충성한 자들을 높은 지위에 임명하여, 비록 그들 중 많은 수가 매우 낮은 계급의 씨족 출신이었음에도 불구하고 군 부대와 가정의 수장으로 삼았다.[26]

칭기스칸은 전투에 의한 정복 활동 외에도, 여러 차례에 걸쳐 몽골 고원 주변의 유력 세력들의 귀순을 통해 자신의 세력을 유목 정권의 ‘국가’로 단계적으로 발전시켰다.

;옹구트의 귀순

1203년 봄, 옹칸의 아들 일카 세구니가 이끄는 케레이트 왕국군과 싸워 선전했으나 대패하고, 부하의 여러 군대도 패주했다. 이때 발주나라는 호수까지 퇴각하여, 조치·카살 등 일부 수행원과 함께 이 호수의 물을 마시며 재기를 맹세했다고 한다. 얼마 지나지 않아 일카 세구니 등이 승리에 도취해 방심하고 있던 틈을 타 콩기라트, 콜라스 부족 등의 복종을 얻어 케레이트 본군의 진영에 야습을 가해 오히려 케레이트 왕국을 제압했다. 이때 옹칸의 동생 자가 갬보가 항복하고, 그의 딸들이 조치와 툴루이와 혼인을 맺었다.

『원조비사』등에 따르면, 이 “발주나 호수의 맹세”에는 패전 이전부터 칭기스칸을 따랐던 친족이나 譜代家臣 외에도, 고비사막 이남 음산산맥에 근거지를 둔 옹구트 부족장 알락시 테기트 크리에서 마·와라·안나훌 지역 출신의 무슬림 상인으로 추정되는 아산 살탁타이라는 인물이 사자로서 칭기스칸에게 가서 원조를 했다. 또 『원사』에 따르면, 후에 몽골 제국의 수석 서기가 되어 제국의 재정 분야 등을 총괄한 대비치쿠티 칭카이도 이 “발주나 호수의 맹세”에 참여했다고 전하고 있다.

이듬해 1204년에는 옹구트 왕가가 정식으로 칭기스칸에게 귀순하고, 몽골 고원의 세력 판도가 일변했다. 이 해 안에 타얀 칸을 토벌하여 나이만 왕국을 멸망시키고, 메르키트 부족 연합의 맹주 토크토아도 패하여 도망쳤다. 우와스 메르키트 씨족의 수장 다일 우순은 항복·귀순했다.

;오이라트의 귀순

1208년, 쿠드카 베키가 이끄는 오이라트 부족이 항복·귀순하여 키르기스 등 몽골 고원 서부 경계 지역에 대한 제압의 발판을 마련했다. 이 쿠드카 베키 가문은 일시적으로 칭기스칸 각 왕가의 당주에 준하는 주요 왕족들과 혼인 관계를 맺었다.

;위구르의 귀순

1211년, 서요에 신하로 있던 천산 위구르 왕국 왕 발축 알트 테긴이 반란을 일으켜 칭기스칸에게 귀순했고, 같은 시기에 위구르와 마찬가지로 신하로 있던 호라즘샤 왕조와 카라한 왕조의 반란에 시달리던 서요는 급속히 쇠약해졌다.

이러한 옹구트, 오이라트, 위구르 각각의 몽골 제국에 대한 귀순은 각각 몽골 제국에 있어 중대한 전환점이 되었다. 옹구트의 원조와 귀순은 궁지에 몰렸던 칭기스칸 진영이 몽골 고원을 통일하는 데 급속히 박차를 가하게 된 계기가 되었고, 또 칭카이나 타타 퉁가 등 위구르계나 사르트인의 아산 등 중앙아시아계 무슬림 세력과의 접촉의 시초가 되었다. 오이라트의 귀순은 서쪽 경계 지역으로의 확장, 천산 위구르 왕국의 귀순은 왕국이 보유하고 있던 위구르계 관료들을 흡수하여, 그 후 중국, 이란·중앙아시아 지역 등의 농경 지역에 대한 정복을 통해 지배 영역을 확대해 나가지만, 이들 위구르계나 무슬림계 재무 관료들이 이들 신규 영토에서의 지배 체제 확립에 크게 기여했다. 특히 위구르의 귀순은 위구르인 관료들이 투르크어 문어로 확립되었던 고전 위구르어와 한어, 이란계 언어에 통달했기 때문에, 제국 경영에 있어 재정 관계의 노하우와 인재를 제공한 것과, 초기뿐 아니라 몽골 제국 전체의 그 후 농경 지역 지배의 기초를 정비하고, 제국에서 유목 이외의 생산·재정 기반을 확립했기 때문에 중대하다. 옹구트나 카를룩, 위구르 왕가 등은 몽골 제국의 지역 지배의 요소로서 “부마왕가”라는 몽골 왕가에 준하는 콩기라트 부족 등과 나란히 높은 지위를 얻었다.

그는 제국의 새로운 법전인 이크 자사그 또는 야사를 선포했고, 나중에 유목민들의 일상생활과 정치적 문제의 대부분을 다루도록 확장했다. 그는 여성 매매, 절도, 몽골인들 사이의 싸움, 그리고 번식기의 동물 사냥을 금지했다.[26] 그는 그의 이복형제인 시키쿠투그를 대법관(자루가치)으로 임명하여 제국의 기록을 보관하도록 명령했다. 가족, 식량, 군대에 관한 법률 외에도, 칭기즈칸은 종교의 자유를 선포했으며 국내외 무역을 지원했다. 그는 가난한 사람들과 성직자들을 세금에서 면제했다.[27] 그는 또한 문해력을 장려하고 위구르 문자를 제국의 몽골 문자로 발전시키도록 명령했으며, 이전에 나이만 칸을 섬겼던 위구르 타타-통가에게 그의 아들들을 가르치도록 명령했다.

1219년부터 호라즘 왕조를 정복하고, 캅카스를 정복해 남러시아의 스텝 지대를 정복했으며 1225년 귀환했다. 아시아 내륙 지방을 중심으로 몽골 제국의 영토를 현저히 확대시킨 칭기즈 칸은 다시 서하 제국을 정벌하던 중 1227년 진 중에서 전사했다.

3. 2. 몽골 제국의 팽창

몽골 제국은 칭기즈 칸의 통치 아래 급속도로 팽창했다. 칭기즈칸은 즉위 후 남쪽의 서하에 친정하여 복속시켰고, 1211년에는 서요에 복속되어 있던 천산 위구르 왕국이 귀순하였다.[28] 또한 몽골 고원 서부의 오이라트, 토메트, 카를룩, 서요 등 주변 국가들에 차례로 원정군을 파견하여 귀순과 정복을 달성하며 남시베리아, 중앙아시아까지 세력을 확장했다.[29]

같은 1211년, 칭기즈칸은 공식적으로 국호를 “대몽골 제국”으로 정하고 금나라에 대한 전면적인 침공을 시작했다. 몽골군은 중국의 동북 지역(만주)과 화북을 휩쓸었고, 금나라 황제 선종은 1214년 수도를 개봉으로 옮겼다.

1218년부터 몽골군은 중앙아시아의 오아시스 농업 지대에 대한 대규모 원정군을 파견하여 호라즘 샤 왕조에 침공했다. 몽골군은 사마르칸트, 부하라 등 주요 도시들을 파괴했고, 호라즘 샤 왕조는 멸망했다.[36][37] 칭기즈칸은 자랄루딘을 인더스 강까지 추격하여 격퇴했다. 제베와 스베에테이는 카스피해를 지나 루스 제후들을 격파했다(칼카 강 전투). 칭기즈칸은 1227년 서하를 멸망시키기 직전 사망했다.[30]

칭기즈칸은 군대 조직에 십진법을 도입하고, 케시크(황실 근위대)를 창설했다.[25] 그는 이크 자사그 또는 야사를 선포하고, 종교의 자유와 국내외 무역을 지원했다.[26][27]

칭기즈칸 사후, 오고타이 칸이 제2대 황제로 즉위했다. 1229년에 즉위한 오고타이는 금나라와의 최종 전쟁에 임하여 1234년 금나라를 완전히 멸망시켰다.[30] 몽골군은 송나라의 지원을 받아 금나라를 멸망시켰다.[35]

1235년, 오고타이는 카라코룸을 수도로 삼았다.[23] 오고타이 치세에 카라코룸을 중심으로 행정 기구가 정비되고, 여러 민족 출신의 서기관들에 의한 문서 행정이 이루어졌다. 십일조 제도가 제국 전역에 적용되었고, 잠치(역전)가 설치되어 제국 내 왕래가 자유로워졌다.

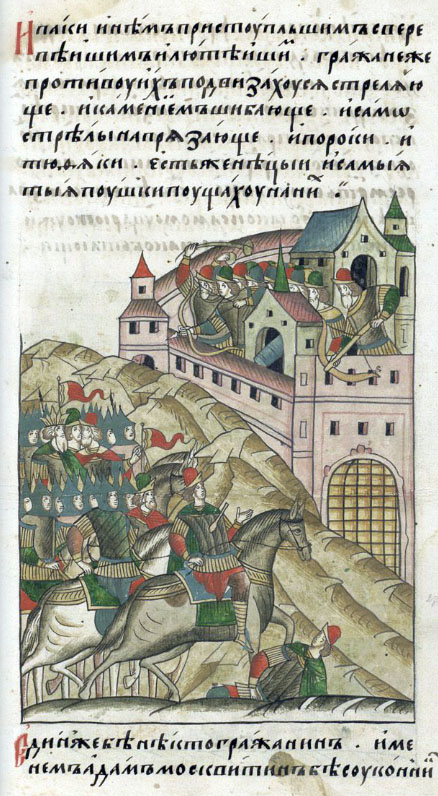

1235년 카라코룸에서 열린 쿠릴타이에서 남송과 유럽에 대한 원정이 결정되었다. 바투 칸이 이끄는 유럽 원정군은 불가리아인을 정복하고,[39] 키예프 루스를 공격하여 1240년까지 대부분의 도시를 함락시켰다.[39] 조반니 데 플라노 카르피니는 1246년 키예프가 파괴되고 주민들이 노예 상태에 있다고 기록했다.[40] 몽골군은 폴란드와 헝가리를 공격하여 레그니차 전투와 모히 전투에서 승리했다.[44] 1241년 오고타이 칸의 사망으로 몽골군은 중앙 유럽에서 철수했다.[45]

1241년 오고타이 사후 도레게네의 섭정을 거쳐 1246년 구유크 칸이 즉위했으나, 바투와의 대립으로 제국은 분열 위기에 놓였다. 구유크는 1248년 사망했다.

몽케는 제국 재정을 안정시키고 국경 확장을 추구했다. 1253년과 1258년 쿠릴타이에서 중동과 중국 남부에 대한 침략을 승인했다. 훌라구는 1258년 바그다드의 압바스 왕조를 멸망시켰다(바그다드 전투).[55][56] 몽케는 1259년 합주에서 급사했다.

1266년 내전에서 승리한 쿠빌라이 칸은 1271년 국호를 원나라로 개칭하고, 1279년 남송을 정복하여 중국 전체를 지배했다.[66][67] 쿠빌라이는 학원, 관청, 무역항, 운하를 건설하고 예술과 과학을 후원했다.[68] 쿠빌라이는 일본 원정을 시도했으나 실패했고,[69] 베트남 침공은 박당 전투에서 패배했다.

'''정복되어 지배 또는 종주권을 인정한 국가'''에는 콩기라트, 옹구트, 위구르, 천산 위구르 왕국, 룸 셀주크 왕조, 조지아 왕국, 쿠르트 왕조, 노브고로드 공국, 모스크바 공국, 티베트, 고려 등이 있다.

'''멸망한 국가'''로는 타타르 부족(1202년), 케레이트(1203년), 서하(1227년), 호라즘 샤 왕조(1231년), 금나라(1234년), 키예프 대공국(1240년), 대리국(1254년), 압바스 왕조(1258년), 남송(1279년) 등이 있다.

'''침공을 격퇴했으나 굴복한 국가'''로는 쩐 왕조, 마자파히트 왕국, 파간 왕조가 있다.

''' 패배했으나 굴복하지 않은 국가 '''에는 맘루크 왕조, 할지 왕조, 폴란드 왕국 등이 있다.

'''침공을 격퇴한 국가'''로는 일본(가마쿠라 막부)과 맘루크 왕조가 있다.

3. 3. 몽골 제국의 분열

1259년 8월, 몽케 칸이 남송 정벌 도중 전사했다.[58] 몽케 칸의 넷째 동생 아리크부카는 카라코룸에서 감국을 하다가 1260년 3월 쿠릴타이를 개최하고 칸이 되었다.[45] 아리크부카는 자신이 정당한 후계자임을 내세웠으나, 둘째 동생인 쿠빌라이 칸은 회군하여 1260년 5월 대도(현재의 베이징)에서 쿠릴타이를 개최하고 칸이 되었다.[45]

쿠빌라이는 군사를 이끌고 몽골고원으로 가 아리크부카와 싸웠다. 초기에는 아리크부카에게 유리하였으나 보급로가 끊기고, 지지하던 차가타이 한국의 배신으로 1264년 8월 쿠빌라이에게 항복한다.[60][61][62] 1266년 내전에서 쿠빌라이가 승리하였다.[162]

쿠빌라이는 수도를 카라코룸에서 대도(현재의 베이징)로 옮기고 1271년 국호를 원으로 개칭하였으며,[162] 1268년부터 남송 정벌을 시작했고 1279년 애산 전투에서 남송을 정벌하여 역사상 최초로 중국 전체를 정복하는 이민족 국가가 되었다.[162] 한편, 고려를 부마국으로 삼았으며, 1274년과 1281년에는 충렬왕에게 강제로 출정 요구하여 일본원정에 나섰지만 태풍으로 실패했고 그 밖에 1288년 대월 원정, 1292년 참파 원정 등 수많은 정복 전쟁을 감행하였다.[162]

쿠빌라이 칸에게 불만을 품은 카이두는 오고타이 칸국의 후계자로 칸위에 추대되어 쿠빌라이 칸과 군사 대립하였다.[162] 이때부터 30년에 걸친 내전이 시작되었으며, 킵차크 칸국과 차가타이 칸국은 카이두의 군대편에 서고, 일 칸국은 쿠빌라이 칸의 군대 측에 가담함으로써 몽골 제국은 분열의 위기를 맞게된다.[162]

14세기 초, 카이두가 사망(1301년)하고 차파르의 투항과 귀순(1308년)으로 오고타이 칸국이 원나라 안으로 이동하면서 몽골제국은 4개의 대형 울루스로 정립되었다.[162] 유라시아 동부의 원나라, 중앙아시아의 차가타이 칸국, 킵차크 초원을 중심으로 하는 킵차크 칸국, 그리고 서아시아의 일 칸국이었다.[162] 그러나 이들 4개 울루스를 제외한 다른 울루스들이 모두 사라진 것은 아니었으며, 4개 울루스 내부에는 여전히 여러 개의 소형 울루스들이 존재하고 있었다.[162]

1200년대 후반 몽골 제국에는 큰 변화가 일어났다. 쿠빌라이 칸은 중국 전역을 정복하고 원나라를 건설한 후 1294년에 사망했다. 그의 뒤를 이은 손자 테무르 칸은 쿠빌라이의 정책을 계속했다. 동시에 톨루이 왕조의 내전, 베르케-훌라구 전쟁과 그 뒤를 이은 카이두-쿠빌라이 전쟁으로 인해 대칸의 몽골 제국 전체에 대한 권위가 크게 약해졌고, 제국은 자치적인 칸국들, 즉 원나라와 세 개의 서쪽 칸국으로 분열되었다.[70]

카이두가 죽은 후, 차가타이 통치자 두와는 평화 제안을 시작하여 외게데이 왕가를 템ür 칸에게 복종시켰다.[71][72] 1304년, 모든 칸국들은 평화 조약을 승인하고 원 황제 테무르의 지배를 받아들였다.[73][74] 이것은 수십 년 동안 지속될 서쪽 칸국들에 대한 원나라의 명목상의 지배를 확립했다. 이 지배는 이전의 대칸들보다 약한 기반에 근거했으며, 네 칸국 각각은 계속해서 별도로 발전하고 독립 국가로 기능했다.

거의 한 세기 동안의 정복과 내전 이후 상대적인 안정, 즉 '''몽골 제국의 평화'''(Pax Mongolica)가 찾아왔고, 아시아와 유럽 사이의 국제 무역과 문화 교류가 번성했다. 그러나 네 칸국은 14세기까지 서로 상호 작용을 계속했지만, 주권 국가로서 그렇게 했으며 다시는 협력적인 군사적 노력을 위해 자원을 모으지 않았다.[70]

3. 4. 몽골 제국의 쇠퇴와 멸망

몽골 왕공들의 후원을 받던 불교 교단에서 비롯된 백련교도들이 조직한 홍건군의 수령 중 한 명인 주원장은 다른 반란 세력을 제압하고 1368년 명나라를 건국했다.[165] 그는 북상하여 대도와 상도를 장악하고 몽골 세력을 장성 이북으로 몰아냈다. 토곤테무르 칸은 응창으로 피신했다가 그곳에서 사망하고, 고려 여인 기황후가 낳은 아들 아유시리다르가 카안으로 즉위하여 카라코룸으로 근거지를 옮겼다.[166] 이로써 울루스들의 연합체였던 '울루스 체제'는 최종적으로 붕괴했다.[167]

1200년대 후반, 쿠빌라이 칸이 중국 전역을 정복하고 원나라를 건설한 후 1294년에 사망하면서 몽골 제국에 큰 변화가 일어났다. 그의 손자 템ür 칸이 뒤를 이어 정책을 계승했지만, 톨루이 왕조의 내전, 베르케-훌라구 전쟁, 카이두-쿠빌라이 전쟁으로 대칸의 권위는 약화되었고, 제국은 원나라와 세 개의 서쪽 칸국(킵차크 칸국, 차가타이 칸국, 일칸국)으로 분열되었다. 일칸국만이 원나라에 충성을 유지했으나, 이슬람 세력과의 분쟁으로 권력 투쟁을 겪었다.[70]

카이두 사후, 차가타이 통치자 두와(Duwa)는 평화 제안을 시작하여 외게데이 왕가를 템ür 칸에게 복종시켰다.[71][72] 1304년, 모든 칸국들은 평화 조약을 승인하고 원 황제 템ür의 지배를 받아들였다.[73][74] 이로써 원나라의 명목상 지배가 확립되었으나, 네 칸국은 각각 독립적으로 발전했다.

거의 한 세기 동안의 정복과 내전 이후 '''몽골 제국의 평화'''(Pax Mongolica)가 찾아와 아시아와 유럽 사이의 국제 무역과 문화 교류가 번성했다. 그러나 네 칸국은 14세기까지 서로 상호 작용을 계속했지만, 주권 국가로서 그렇게 했으며 다시는 협력적인 군사적 노력을 위해 자원을 모으지 않았다.

1335년 일칸 아부 사이드 바하투르의 죽음으로 몽골의 지배는 약해졌고 페르시아는 정치적 혼란에 빠졌다. 일칸국은 여러 세력으로 분열되었고, 조지아인들은 몽골군을 몰아냈으며, 위구르 지휘관 에르트나는 1336년 에르트니드 왕조를 세웠다. 키리키아 아르메니아 왕국은 맘루크의 공격을 받아 1375년 멸망했다.[79]

페르시아에서 일칸국의 붕괴와 함께, 중국과 차가타이 칸국의 몽골 지배자들 또한 혼란에 빠졌다. 흑사병은 모든 칸국을 황폐화시켜 무역을 차단하고 수백만 명을 죽였다.[80][81] 몽골의 권력이 쇠퇴함에 따라 제국 전역에서 혼란이 발생했다. 골든 호드는 서부 영토를 잃었고, 차가타이 칸국은 붕괴되었다. 자니베그 칸이 잠시 지배를 재확립했지만, 그의 후계자 베르디베크 칸이 1359년 암살된 후 골든 호드는 왕위 다툼을 시작했다.

마지막 원 황제 토간 테무르는 이러한 혼란을 규제할 힘이 없었고, 제국은 멸망 직전에 이르렀다. 원나라는 초인플레이션에 빠졌고, 한족이 반란을 일으켰다. 1350년대에 고려 공민왕은 몽골 수비대를 몰아냈고, 타이 시투 창춥 걀첸은 티베트에서 몽골의 영향력을 제거했다.

몽골인들은 명나라에 중국 대부분을 잃고 1368년 몽골 본토로 도망쳤다. 원 왕조가 멸망한 후, 골든 호드는 몽골, 중국과의 연락이 끊겼고, 차가타이 칸국의 두 주요 부분은 티무르에게 정복당했다. 골든 호드는 더 작은 투르크 계 칸국들로 분열되었고, 대칸국은 1502년까지 존속했다.[83] 크림 칸국은 1783년까지, 부하라 칸국과 카자흐 칸국은 더 오래 존속했다.

몽골 제국은 역사상 가장 큰 인접 제국으로서 광대한 지역을 통일하여 지속적인 영향을 미쳤다.[109] 몽골인들은 현지 주민들과 동화되었을 가능성이 있으며, 일부 후손들은 현지 종교를 받아들였다.[92]

몽골 제국의 장기적인 결과는 다음과 같다.

몽골 제국의 재편과 함께 유라시아 대륙 전체를 덮는 평화의 시대가 도래하고, 육로와 해로를 통해 다양한 사람들이 자유롭게 왕래하는 시대가 열렸다. 몽골은 관세를 폐지하여 상업을 진흥했기에 국제 교역이 번성했고, 몽골에 정복되지 않은 지역조차도 해로를 통해 교역 네트워크에 편입되었다. 후대에 이 번영의 시대를 '''팍스 몽골리카'''라고 부른다.

그러나 원에서는 1307년 테무르 사후, 황후 불르간은 아난다를 옹립하려 했으나, 다기가 쿠데타를 일으켜 카이샨을 칸의 자리에 올렸다. 1311년 카이샨 사후, 다기가 실권을 장악했다. 1322년 다기에 사망하자, 1323년 남파의 변[126][127][128]이 일어난 이후로는, 군주 자리를 둘러싼 대립과 항쟁이 잇따랐고, 잇따라 군주가 교체되면서 왕조의 안정이 무너졌다. 더욱이 몽골 여러 정권의 안정에 종지부를 찍은 것은 페스트의 대유행을 비롯한 전염병과 자연재해의 연이은 발생이었다.

두아의 자식들이 잇따라 당주에 올랐던 차가타이 칸국은 1334년 당주 탈마실린 사후 동서로 분열했다. 훌라구 왕조에서는 1335년 아부 사이드가 죽은 후 계승자 다툼 끝에 훌레구의 왕통이 단절되었고, 죠치 울루스에서는 1359년 좌익 여러 가문의 당주 올다 가문에 이어 죠치 가문 종가인 바투의 왕통이 단절되고, 방계 왕자들을 옹립하려는 유력자들 간의 다툼이 일어나 급속도로 분열해 갔다.

대원 울루스에서도 1351년에 일어난 홍건의 난으로 경제 중심지였던 강남을 잃고, 1368년, 주원장이 세운 명에 의해 중국에서 쫓겨났다. 북원이라 불리게 된 원은 몽골에 근거지를 두고 명에 대한 저항을 계속했으나, 1388년 쿠빌라이 왕조의 마지막 칸인 토구스 테무르가 내분으로 살해되고, 옛 몽골 제국을 구성했던 여러 부족들은 분열했다.

그러나, 대원 울루스가 북쪽으로 이동한 후에도 14세기 후반에는 동쪽으로는 몽골의 북원에서 서쪽으로는 이라크의 젤랄루딘 왕조까지 크고 작은 여러 몽골 제국의 계승 정권이 존재했으며, 그 정치·사회 제도의 잔재는 그보다 훨씬 후대까지도 유라시아 광범위한 지역에서 볼 수 있었다. 명나라조차도 그 국정은 대체로 원 제도를 계승했으며, 예를 들어 군제인 위소제는 원의 천호소·만호부제의 연속임은 명확하다. 같은 시대, 중앙아시아에서 서아시아에 이르는 대제국을 건설한 티무르는 바를라스 부족의 귀족 출신이었고, 그의 군대는 완전히 서차가타이 칸국[129]의 것을 계승했을 뿐만 아니라, 그 자신과 그의 후계자들은 국가의 군주를 자칭하지 않고 명목상으로는 차가타이 가문 당주인 칸의 퀴레겐(사위)을 칭했다.

그리고 칭기스칸의 이름과 그의 혈통은 그 후 오랫동안 신성한 존재로 남았다(チンギス統原理). 동유럽의 크림반도에서는 1783년까지, 중앙아시아의 호라즘에서는 1804년까지, 인도아대륙에서는 1857년까지, 왕가가 칭기스칸의 혈통을 자랑하는 몽골 제국의 계승 정권(크림 칸국, 샤이바니 왕조의 후예인 히바 칸국, 티무르 왕조의 후신인 무굴 제국)이 존재했다. 또한, 과거 조치 울루스 동부에 널리 퍼져 있던 유목민 카자흐 사이에서는 소비에트 연방이 탄생하는 20세기 초까지 칭기스칸의 후예들이 지도자 계층으로서 사회 각 분야에서 활약했다[130].

또한, 2004년 옥스퍼드 대학교의 유전학 연구팀의 보고에 따르면, 칭기스칸이 가장 많은 유전자를 남긴 인물이며, 그 수는 아시아·유럽을 중심으로 1600만 명에 달한다고 한다.[131]

몽골 제국의 옛 땅 몽골에서는 15세기 말에 즉위한 쿠빌라이의 후예 다얀 칸 밑에서 유목 부족의 재편이 이루어졌고, 세대를 거듭하면서 분가를 반복한 다얀 칸의 자손들이 여러 부족의 영주로 군림하게 된다. 17세기에는 만주족의 청이 다얀 칸의 후예 차하르 부족으로부터 원의 옥새(하스보 탐가)를 양도받고, 대원의 권위를 계승하여 만주·몽골·중국의 군주가 되는 절차를 밟고, 효장문황후에 대표되는 것처럼 벌지긴 씨와의 혼인도 추진하여, 새롭게 몽골의 최고 지배자가 된다. 청 밑에서도 다얀 칸의 후예 왕족들은 영주 계층으로 계속 군림했고, 근대에도 카자흐의 칭기스칸 후예들과 마찬가지로 사회의 지도자 계층으로 활약했다. 현재의 몽골과 내몽골 자치구의 국경과 사회 조직은 청대의 것을 계승하고 있으며, 몽골 제국의 영향은 지금도 간접적으로 남아 있다고 말할 수 있다.

'''조치 울루스에서 생겨난 정권'''

샤이바니 왕조, 잔 왕조, 망기트 왕조

'''차가타이 울루스에서 생겨난 정권'''

'''툴루이 울루스에서 생겨난 정권'''

4. 사회 제도

몽골 제국은 흉노 이래 유목 국가의 전통을 따라 유목민을 병정일치의 사회 제도로 편성하였다. 몽골 유목집단의 기본 단위는 천호라고 불리는 천명 부대였으며, 1000명 정도의 병사를 차출할 수 있는 유목집단을 다스리는 장군이나 부족장을 천호장으로 임명하였다. 천호 안에는 백호, 십호가 설치되었고, 각각의 장에는 천호장의 근친 가운데 유력한 자가 지명되었다. 십호 이상의 유목 전사가 몽골 제국의 지배층인 유목 귀족(노얀)을 형성하였다. 천호장 가운데 가장 유력한 자는 만호장이 되어 전시에는 군사령관직을 지냈다.

칭기즈 칸의 씨족인 황금씨족(알탄 우룩)은 영지 백성(우르스)으로 나뉜 천호, 백호, 십호 집단의 위에 상급 영주 계급으로 군림했고, 몽골 황제(대칸)는 크고 작은 우르스의 가장 큰 부분을 가진 맹주였다. 대칸이나 왕족들의 막영은 오르도라 불렸고, 유력한 후비마다 오르도를 갖고 있었다. 각각의 오르도에는 게린 코우(게르 백성)라 불리는 영민이 있었는데, 그 관리는 오르도의 수장인 황후가 맡았다.

몽골 제국은 칭기즈 칸이 고안한 야사라는 법전에 따라 통치되었다.[90] 야사는 "명령" 또는 "칙령"을 의미한다.[90] 이 법전은 고위층도 평민과 거의 같은 고난을 겪어야 한다는 특징을 가졌다.[90] 또한 매우 가혹한 형벌을 부과했는데, 예를 들어 앞선 기병이 떨어뜨린 물건을 뒤따르는 기병이 줍지 않으면 사형에 처해졌다.[90] 강간과 살인에도 형벌이 내려졌으며, 몽골 지배에 대한 저항은 대규모 집단 처벌로 이어졌다.[90] 도시들은 몽골의 명령에 반항하면 파괴되었고 주민들은 학살되었다. 야사에 따라 수장과 장군은 실력에 따라 선발되었다.[90] 제국은 쿠릴타이라 불리는 비민주적인 의회식 중앙 집회체에 의해 통치되었는데, 여기서 몽골 수장들은 대칸과 만나 국내외 정책을 논의했다.[90] 새로운 대칸을 선출할 때도 쿠릴타이가 소집되었다.[90]

몽골인들은 중앙아시아의 무슬림들을 중국에서 관리로 고용하고, 중국의 한족과 거란족을 중앙아시아 부하라의 무슬림 인구를 통치하는 관리로 파견하여 현지 주민들의 권력을 억제하기 위해 외국인들을 이용했다.[91]

몽골 제국은 당시로서는 효율적인 우편 시스템을 갖추고 있었는데, 학자들은 이를 역참이라고 부른다.[101] 제국 전역에는 ''örtöö''(외르퇴)라고 알려진 호화롭게 설비되고 경비가 삼엄한 중계소가 설치되어 있었다.[101] 사자(使者)는 일반적으로 한 역참에서 다음 역참까지 약 40km를 이동했는데, 싱싱한 말을 받거나 다음 기수에게 우편물을 전달하여 빠른 배달을 보장했다.[101] 몽골 기수들은 하루에 정기적으로 200km를 이동했는데, 이는 약 600년 후에 설립된 포니 익스프레스가 세운 최고 기록보다 뛰어났다. 중계소에는 이를 관리하는 가구가 딸려 있었다.[101] 파이자를 소지한 사람은 거기서 말을 갈아타고 지정된 식량을 받을 수 있었고, 군사 신분증을 소지한 사람은 파이자 없이도 역참을 이용했다.[101] 중국, 중동, 유럽의 많은 상인, 사자, 여행객들이 이 시스템을 이용했다.[101] 카라코룸에서 대칸이 사망했을 때, 그 소식은 역참 덕분에 4~6주 만에 중앙 유럽에 있는 바투 칸의 몽골군에 전해졌다.

칭기즈 칸과 그의 후계자 오고타이 칸은 광범위한 도로망을 건설했는데, 그중 하나는 알타이 산맥을 가로질렀다.[102] 오고타이 즉위 후 도로망을 더욱 확장하여 차가타이 칸국과 골든 호드에게 몽골 제국의 서부 지역 도로를 연결하도록 명령했다.[102]

쿠빌라이 칸은 원나라를 건설했고, 고위 관리들을 위한 특별 중계소와 숙소가 있는 일반 중계소를 건설했다.[102] 쿠빌라이 통치 기간 동안 원나라 통신 시스템은 약 1,400개의 우체국으로 구성되었으며, 50,000마리의 말, 8,400마리의 소, 6,700마리의 노새, 4,000대의 수레, 6,000척의 배를 사용했다.

만주와 남부 시베리아에서는 몽골인들이 여전히 역참에 개썰매를 사용했다.[102] 일 칸국에서는 가잔이 쇠퇴하는 중동의 중계 시스템을 제한적인 규모로 복원했다.[102] 그는 몇몇 숙소를 건설하고 황실 사절만이 급여를 받을 수 있도록 명령했다.[102] 골든 호드의 죠치들은 특별한 역참세로 중계 시스템을 재정적으로 지원했다.

몽골은 상인과 무역을 지원하는 역사를 가지고 있었다.[103] 징기스칸은 몽골을 통일하기 이전 초기부터 외국 상인들을 장려했다.[103] 상인들은 이웃 문화에 대한 정보를 제공하고, 몽골의 외교관이자 공식 무역상으로 일했으며, 몽골이 스스로 생산하는 것이 거의 없었기 때문에 많은 상품에 필수적이었다.[103]

몽골 정부와 엘리트들은 상인들에게 자본을 제공하고 ''오르토크''(상인 파트너) 계약으로 그들을 먼 곳으로 파견했다.[103] 몽골 시대에 몽골-오르토크 파트너십의 계약적 특징은 키라드와 코멘다 계약과 매우 유사했지만, 몽골 투자자들은 주화가 아닌 귀금속과 교역 가능한 상품을 파트너십 투자에 사용하는 데 제약을 받지 않았으며 주로 사채업과 무역 활동에 자금을 지원했다.[103] 게다가 몽골 엘리트들은 마르코 폴로의 가족을 포함한 이탈리아 도시의 상인들과 무역 파트너십을 형성했다.[104] 제국이 성장함에 따라 적절한 서류와 허가를 받은 모든 상인이나 사절은 몽골 영토를 여행하는 동안 보호와 안전을 받았다.[105] 잘 정비된 도로는 지중해 분지에서 중국까지 땅을 연결하여 육상 무역을 크게 증가시켰고, 실크로드로 알려지게 될 곳을 여행한 사람들의 극적인 이야기들을 만들어냈다.[105]

서구 탐험가 마르코 폴로는 실크로드를 따라 동쪽으로 여행했고, 중국 몽골 승려 랍반 바르 사우마는 그의 고향 칸발릭(베이징)에서 유럽까지 모험을 감행하면서 이와 비슷하게 웅장한 여정을 실크로드를 따라 했다.[105] 프랑스-몽골 동맹을 확보하려는 시도에서 몽골 통치자들과 서신을 교환하기 위해 교황 사절로 갔다.[105] 그러나 실크로드 전체를 여행하는 사람은 드물었다.[105] 대신 상인들은 물통 계주처럼 상품을 이동시켰고, 상품은 한 중개인에서 다른 중개인으로 거래되어 중국에서 서쪽으로 이동했다.[105]

징기스칸 이후, 상인 파트너 사업은 그의 후계자 오고타이와 구유크 칸 치하에서 계속 번창했다.[106] 상인들은 의류, 식량, 정보 및 기타 물품을 황궁으로 가져왔고, 그 대가로 대 칸은 상인들에게 세금 면제를 제공하고 몽골 제국의 공식 중계소를 사용할 수 있도록 허용했다.[106] 상인들은 중국, 러시아, 이란에서 세금 징수인으로도 일했다.[107] 상인들이 산적의 공격을 받으면 손실은 도난당한 물건을 찾을 의무가 있는 지역 주민들로부터 보상받았다.[106]

몽케 칸 치하에서 정책은 바뀌었다.[107] 돈세탁과 과세로 인해 그는 남용을 제한하려고 시도했고, 오르토크 사업을 감독하기 위해 황실 조사관을 파견했다.[107] 그는 모든 상인이 상업세와 재산세를 내야 한다고 선포했고, 고위 몽골 엘리트가 상인들로부터 발행한 모든 어음을 상환했다.[107] 이 정책은 원나라 시대에도 계속되었다.[107]

14세기 몽골 제국의 멸망은 실크로드를 따라 정치적, 문화적, 경제적 통일성의 붕괴로 이어졌다.[108] 투르크 부족들은 비잔티움 제국으로부터 실크로드의 서쪽 끝을 장악하여 오스만 제국으로 결정될 투르크 문화의 씨앗을 뿌렸다.[108] 동쪽에서는 한족이 1368년에 원나라를 타도하고 명나라를 시작하여 경제적 고립주의 정책을 추구했다.[108]

몽골 제국에서는 정복 전쟁의 결과 얻은 인구, 토지는 그 땅을 정복한 황족, 공신의 소유물로 하는 관습이 있었고, 이러한 황족, 공신이 소유하는 영민 영지를 당시 한문 사료에서는 투하(아이막)라고 불렀다. 그러나 제4대 황제 몽케 사후의 혼란 속에서 서방의 투하는 조치 가, 차가타이 가, 훌레구 가에 의해 점유되었고, 동방의 대원 울루스 영에서만 투하 제도가 본래의 형태로 존속했다. 따라서 투하에 관한 기록은 동방의 한문 사료가 압도적으로 많아 중국 내지 특유의 제도로 여겨지기 쉽지만, 원래는 몽골 제국의 정복지 전체에 설정된 것이었다.

5. 행정 제도

몽골 제국은 유목민 연합 국가였지만 중앙 정부와 점령지 통치 기관은 대칸 직할 지배 아래 두었다.[132] 중앙에서는 케식 내 몽골 귀족이 임명한 자르구치(단사관)가 행정 실무와 소송을 담당했다. 그 정점에 서는 것이 대단사관(예케・쟈루그치)으로, 최초의 대단사관은 칭기즈 칸의 아내 보르테의 양자가 되었던 시기 쿠툭이 맡았다.[132] 지방에서는 대부분 몽골인으로 임명되는 다루가치(감독관)가 도시마다 배치되어 점령지 통치를 관장했다.[132]

대칸의 궁정에는 케식이라는 측근 관료가 있었는데, 이들은 대칸의 친위대를 맡는 동시에 케식텐이라 불리는 가정기관을 형성하였다.[132] 케식은 코르치(화살통지기), 우르두치(큰칼잡이), 시바우치(매부리), 비치크치(서기), 바르가치(문지기), 바울치(요리사), 다라치(술 담당), 우라치(수레몰이), 모리치(말치기), 스쿨치(옷 담당), 테메치(낙타치기), 코니치(양치기) 등 다양한 직제로 나뉘었다.[132] 이들은 노얀(귀족)의 자녀와 대칸에게 개인적으로 기용된 자들이 임명되었다.[132] 이러한 가정제도는 다른 주치 가문이나 툴루이 가문에도 존재하였으며, 이들 직종을 맡았던 케식텐들은 각 왕가의 당주격인 칸을 가까이서 섬기며 우르스의 여러 일들을 맡았다.[132]

실무에서 쟈르구치나 다루가치를 도와 말단 문서 및 재무 행정을 맡아보는 중요한 직책이 비치크치(서기)였다.[132] 비치크치는 현지 점령지의 언어에 통달한 자로 한족이나 서하, 거란, 여진, 고려 등은 한인, 위구르인, 무슬림(이슬람교도) 등의 색목인 출신자가 다수 참가하였다.[132]

대칸을 섬기는 비치크치들은 케식의 일원으로서 군주의 측근에서 피지배자에게 내리는 명령인 칙지(쟐리그)를 기록하고 번역하여 문서로 발급하였다. 중앙에서 나온 명령은 잠치라 불리는 역참제도에 따라 하루에 100km 이상의 속도로 제국의 간선로를 따라 신속하게 제국 구석구석에 미칠 수 있었다.[132]

몽골 제국은 대칸뿐만 아니라 황족과 귀족, 황후의 오르도에도 케식에 준하는 조직이 있어서 그 장교와 영민, 출입하는 상인에 이르기까지 다양한 출신의 사람들이 속해 있었다.[132] 그들의 소궁정에도 대칸과 같은 행정기관이 생겨나고, 우게(말)라 불리는 명령을 내릴 권력을 지녔다.[132] 14세기 초까지 왕족들은 자신의 영지로 분할된 정주지대의 도시나 농촌에 자신의 궁정에서 다루가치와 징세관을 보내 그 지방의 행정에 관여하고 있었다.[132]

6. 군사 제도

몽골 제국의 군대는 세계 역사상 최초로 군인들 간의 계급과 체계적인 군사 제도를 도입하였다.[85] 중세 시대까지 병사들은 다른 나라를 침략하거나 약탈하기 위해 모인 존재였으나, 몽골 제국은 군 편제 자체를 완전히 바꾸었다. 몽골 제국의 강점은 심리 전술에 있었는데, 중세 시대까지 세계의 군대는 백병전과 같은 즉발적인 전투를 하는 정도였으나, 몽골 제국은 여기에 심리 전술을 덧붙였다.[85]

몽골군의 조직은 단순하지만 효과적이었으며, 십진법을 기반으로 했다.[86] 군대는 10명으로 구성된 소대(아르반), 100명의 백호(자간), 명하 (1000명), 그리고 만호(토우만) (10,000명)으로 구성되었다.[86] 천호는 유목민 군의 계급이기도 했는데, 일상에서 각 군은 장의 장막(게르)을 중심으로 휘하 군인 게르가 모여서 둥근 진을 짠 '쿠리엔'이라는 형태로 유목 생활을 하였다. 이들은 함께 유목 생활을 하고 때로는 집단으로 매사냥 시합을 하여 단결과 규율을 강화하였다.

원정(정복 전쟁)이 결정되면 천호 단위로 일정한 징집 머릿수가 배정되고, 각 병사는 본인 부담으로 말과 무기, 식량, 군수 물자 및 일용품 일체를 자비로 준비했다. 군단은 엄격한 상하 관계에 따라 병사는 소속 십호장에게, 십호장은 소속 백호장에게, 백호장은 소속 천호장에게 절대적 복종이 요구되었고, 천호장 또한 자신을 지배하고 있는 칸이나 왕족, 만호의 지배에 따라야 할 의무가 있었다. 군율 위반에 대해서는 엄격하게 처벌했고, 가죽으로 싸인 채 말이 그 위에서 죄인이 죽을 때까지 뛰어 다니게 한다거나 산 채로 가마솥에 삶기기도 했다. 한편, 반역한 여러 무장이 참수되는 사례도 있는 등 일률적인 처형법은 채택되지 않았다.

몽골군은 기본적으로 유목민으로서 유목 생활을 기본으로 하고 있었고, 방목에 적합하지 않은 남쪽의 다습한 지대나 서아시아의 사막, 수상 전투에서는 이를 보충하기 위하여 러시아나 아나톨리아, 이라크, 이란, 중앙아시아, 킵차크 초원, 중국 등 피지배 정착민들을 적절하게 징모하는 비율이 그만큼 늘어났다. 이들 피지배 민족의 군대는 원나라의 경우는 세습 농지와 면세 특권을 받은 군호에 속한 자들로 징집됐다. 이는 천호제를 정착민에게 맞춘 것으로, 군호는 백호소 및 천호소로 불리는 집단 단위로 만들어져 한 지방에 존재하는 천호소는 만호부에 총괄되었다. 병사의 군역은 군호 몇 가구마다 한 명이 배정돼 병사를 내지 않은 호에서 오르도(후방대)가 되어 그 무기와 식량을 충당했다.

원군은 우익(바르운 갈)・중군(코르)・좌익(쥬운 갈)의 3군단으로 나뉘어 중군 가운데서도 각각의 우익과 좌익이 존재했다. 이는 몽골의 평소 유목 형태를 기본으로 한 것이었고 중앙의 칸이 남쪽을 향한 상태에서 서부의 유목집단을 우익, 동부의 유목집단을 좌익으로 한 것이었다. 또한 각자의 군단은 아르긴치(선봉대), 코르(중군), 아우루크(후방 보급대)의 세 부대로 나뉘었다.

선봉대는 기동력이 뛰어난 경기병 중심으로 편성되며 전선에서 조우한 적군의 분쇄를 목적으로 한다. 중군은 선봉대가 전력을 무력화한 뒤 전투 지역에 들어가 거점의 제압과 잔존 세력의 소탕, 그리고 전리품 약탈을 맡았다. 전군의 끝에는 후방대가 가축 방목을 하면서 천천히 뒤를 이어 전선을 뒤에서 밀었다. 후방대는 사병들의 가족 등 비전투원을 거느리고 정복이 진행되면 제압이 완료된 지역 후방 거점에 대기하고 몽골 본토에 있던 때와 거의 변하지 않는 유목 생활을 보낸다. 전선의 부대는 일정한 군사 활동이 된다고 일단 후방대의 대기 후방에서 보급 받을 수 있었다. 부대 사이에는 기마의 전령이 오가고 왕족, 귀족, 호족이라도 전령을 만나면 길을 양보하도록 규정됐다.

군인들은 모두 기병대이며 속도가 빠르고 사정거리가 긴 복합궁을 주무기로 했다. 유목민은 어렸을 때부터 말 위에서 활을 쏘는 데에 익숙하여 강력한 궁기병이 되었다.[87] 군인은 정복전쟁에서 1인당 7, 8마리의 말을 데리고 자주 갈아타는 방법으로 경이적인 행군 속도를 자랑하였으며, 경기병이라면 하루 70km를 주파할 수 있었다(중세 유럽의 보병의 행군 속도는 하루 20km).[87] 또 쇠약해진 말을 잡아 식량(고기, 내장, 피), 무기(뼈, 힘줄), 의류(모피)로 철저히 이용하는 등 편성과 식량 조달에 오랜 시간을 할애할 걱정이 적었다.

전투에서는 훈족 이래의 전통을 계승하여, 궁시와 최소한의 방어구·도검으로 무장한 주력 경기병에 의해 적을 원거리에서 포위하면서 화살을 쏘아 백병전을 피하고 적을 괴멸시켰다. 또, 멀리 있는 적을 유인하여 진형을 무너뜨리기 위해 위장 후퇴도 자주 사용되었다. 궁의 공격으로 적군이 혼란에 빠지면, 전신 갑옷을 착용하고 도검(사벨), 망치창(메이스), 전투도끼, 창을 든 중기병을 선두로 돌격하여 적군을 궤멸시켰다.

추격 시, 병사가 전리품 약탈에 몰두하면 역습을 받을 위험이 있었기 때문에, 칭기스칸은 전리품은 추격 후 중군의 제압 부대가 회수하고, 각 천인대가 출동시킨 병사 수에 따라 공평하게 분배하도록 규정했다.

공성전은 몽골에 도시가 거의 없었기 때문에 능숙하지 않았지만, 중국과 중앙아시아의 선진 기술과 기술자를 받아들여 대응했다. 금에 대한 원정에서는, 한인과 무슬림 기술자들을 모아 사다리, 방패, 토낭 등의 공성병기를 도입했고, 중앙아시아 원정에서는 중국인을 중심으로 한 공병 부대를 편성하여 수공, 대루 건설, 붕괴, 화약에 의한 파괴 등의 공성 기술을 도입했다. 중앙아시아 원정에서는 사마르칸드에서 화염병 투척기, 카타펄트식 투석기 등 최신예의 공성 병기 기술을 획득했는데, 이들은 호라즘과 호라산의 여러 도시에 대한 공격에서 곧바로 사용되었다. 경험이 풍부한 중국의 기술자들과 트레뷰셋, 투석기 및 기타 기계를 만드는 데 능숙한 포병대를 보유한 몽골군은 요새화된 지역을 포위 공격할 수 있었고, 때로는 현지 자원을 이용하여 현장에서 기계를 제작하기도 했다.[86]

공성에 있어서는 미리 항복 권고를 발하고, 저항한 도시는 함락된 후 다른 도시에 대한 본보기로 약탈되었다. 특히, 항복 권고를 위해 파견한 사자가 살해되거나 포위 중에 주요 장군이 전사한 경우 등, 보복으로 항복 후에도 주민이 학살되는 경우도 많았다. 예를 들어 중앙아시아 도시 바나카트의 경우, 포위전 후 몽골 측에 항복하지만, 주민들은 도시 밖으로 끌려나가자, 칸크리 부족의 수비 부대는 주민들과 분리되어 모두 검과 궁시로 살해되었다. 시내의 장인들은 전리품으로 기록된 후, 전쟁의 보상으로 몽골 부대에 분배되었다. 전투에 종사할 수 있는 장년이나 청년들은 부대의 전선 이동지에서 포위용 전력으로 투입되었다고 한다.

또, 『세계 정복자사』에 실린 칭기스칸이 부하라를 제압하기 직전 부하라 교외에 있던 농촌 누르의 사례에 따르면, 후에 초대 카슈미르 수비대 사령관이 되는 콩고탄 부족 출신 장군 타일 바아투르는 이곳에 항복 권고를 하고, 항복한 경우의 생명 안전과 저항한 경우의 보복을 전했다. 주민들은 여러 번 사자가 온 결과 칭기스칸에게 헌상품을 가지고 대표를 보내 항복을 청했다. 이에 따라 수부다이가 파견되어 주민들에게 몽골군은 주민의 생명을 보장하고 가축, 농기구는 빼앗지 않겠다고 분명히 밝혔지만, 주민들에게는 그 외의 모든 것을 휴대하지 않고 마을 밖으로 나갈 것을 명령했다. 마을이 개방되자 몽골 병사들에 의해 약탈되었다. 칭기스칸이 누르 마을에 오자, 호라즘 샤 왕조의 군주에게 얼마나 세금을 납부했는지 묻자, 주민들은 1,500디나르라고 대답했다. 그래서 칭기스칸은 그 금액을 자신의 선봉대에 납부하도록 명령하고, 그 이상은 징수하지 않겠다고 보장했다고 전하고 있다. 누르 마을에 부과된 세금에 대해서는, 부녀자들의 귀고리만으로 곧바로 그 절반(750디나르)이 모였다고 한다.

그 공격은 극히 격렬하여 칭기스칸의 중앙아시아 원정 때, 바미얀, 발흐 등의 고대 도시는 거의 멸망하여 그 후에도 재건되지 않고 역사에서 사라졌다. 반대로 항복한 도시에 대해서는 과도하지 않은 정도의 세금을 부과하고, 몽골에의 복종을 강요하고, 몽골의 감찰관(달가치)를 두는 것 외에는 이전과 변함없는 통치를 허락했고, 주민의 종교에 대해서도 기본적으로 간섭하지 않고 관용 정책을 취했다.

몽골군의 원정에서 조직적인 군사 행동을 뒷받침하려면, 적의 상황에 대한 철저한 분석에 기반한 정밀한 작전 계획의 수립이 필요했으며, 몽골은 원정에 앞서 미리 정보를 수집했다. 실전에서도 선봉대가 더 앞으로 정찰병이나 초계 부대를 보내 적의 습격에 대비하는 등, 정보 수집에 매우 힘썼다. 또한, 중앙아시아 원정에서는 미리 몽골에 귀순했던 중앙아시아 출신의 무슬림 상인, 유럽 원정에서는 조국을 떠나 동쪽으로 망명한 잉글랜드 귀족이 정찰병에 참여하여 정보 제공과 안내 역할을 맡았던 것으로 알려져 있다.[134]

칭기즈칸의 중앙아시아 원정의 경우, 연전연승으로 진격한 몽골군은 아무다리야강을 건너 호라산, 아프가니스탄에 들어가면서 종종 패전을 당하기도 했고, 무분별한 파괴와 학살이 두드러지는데, 이는 호라즘 샤 왕조가 너무나 급속도로 붕괴되었기 때문에 이란 고원 동쪽의 전개에 대해 사전 작전 계획 없이 전선을 확장했기 때문으로 여겨진다.

중앙아시아의 여러 도시에서는 각각 수십만 명의 주민이 학살당했다고 전해지며, 바투의 유럽 원정에서 멸망한 루스의 중심 도시 키예프는 함락 후 10년이 지나도 사람의 모습이 보이지 않았다고 한다. 몽골군의 잔혹함을 보여주는 일화는 유라시아 각지에 많이 남아 있다. 일본에 대한 원정(원구)의 예로는, 겐치 원년(1275년)에 쓰인 닛렌 서간에 따르면 문영의 역에서 쓰시마 주민이 포로가 되었을 때 잡힌 여자들은 손에 구멍을 뚫어 거기에 밧줄을 꿰어 배의 측벽에 묶였다고 전하고 있다. 그러나 중앙아시아에서는 이 시대 오아시스 도시의 인구 규모로서는 있을 수 없는 수십만 명의 주민이 살해되었다고 기록되어 있으며, 게다가 그러한 도시들이 몽골 제국 통치하에서 큰 인구를 바탕으로 번영을 계속하고 있는 것이 확인되고 있다. 닛렌이 전하는 문영의 역에서 쓰시마와 이키의 포로 이야기도, 닛렌의 겐치 연간 이후의 서간에서는 문영의 역에서의 전쟁 상황을 이야기할 때 주민이 포로가 되어 끌려간 것은 언급하지만, “손에 밧줄을 꿰었다”는 충격적인 내용에도 불구하고 문면에 나타나지 않아, 실제로 그러한 포로의 생명이나 가치를 훼손하는 행위가 있었는지 의문시되고 있다. 닛렌이 불확실한 정보를 듣고 기록했을 가능성도 있다고 생각된다.[135]

현대에는 저항한 주민을 모두 죽인다는 몽골군의 이미지는, 싸우지 않고 적을 항복시키기 위해 몽골 측에서 적극적으로 선전한 심리전의 하나였던 것은 아닌가 하는 분석도 있으며, 전승이나 역사 기록에는 큰 과장이 포함되어 있다고 여겨진다. 실제로 몽골군은 항복한 도시에 대해서는 대개 이전의 통치를 허용하고, 몽골에 대한 복종과 세금 납부, 몽골 제국의 감찰관 배치를 요구하는 정도였다. 또한 복종한 니브흐족으로부터 골웨이가 침입했다는 고소에 따라 사할린 침공하는 등 속국을 보호하기 위해 여러 차례 원정을 감행했다.

몽골 제국 군대는 기동성과 속도를 위해 훈련, 조직 및 장비를 갖추었다.[87] 몽골 군인들은 직면한 많은 군대보다 경장갑이었지만, 기동성으로 이를 보완할 수 있었다. 각 몽골 전사는 보통 여러 마리의 말을 가지고 다니며 필요에 따라 신선한 말로 즉시 교체할 수 있었다.[87] 게다가, 몽골군의 병사들은 보급선과 독립적으로 작전하여 군대의 이동 속도를 크게 높였다.[87] 숙련된 사자를 사용하여 이들 군대의 지도자들은 서로 연락을 유지할 수 있었다.

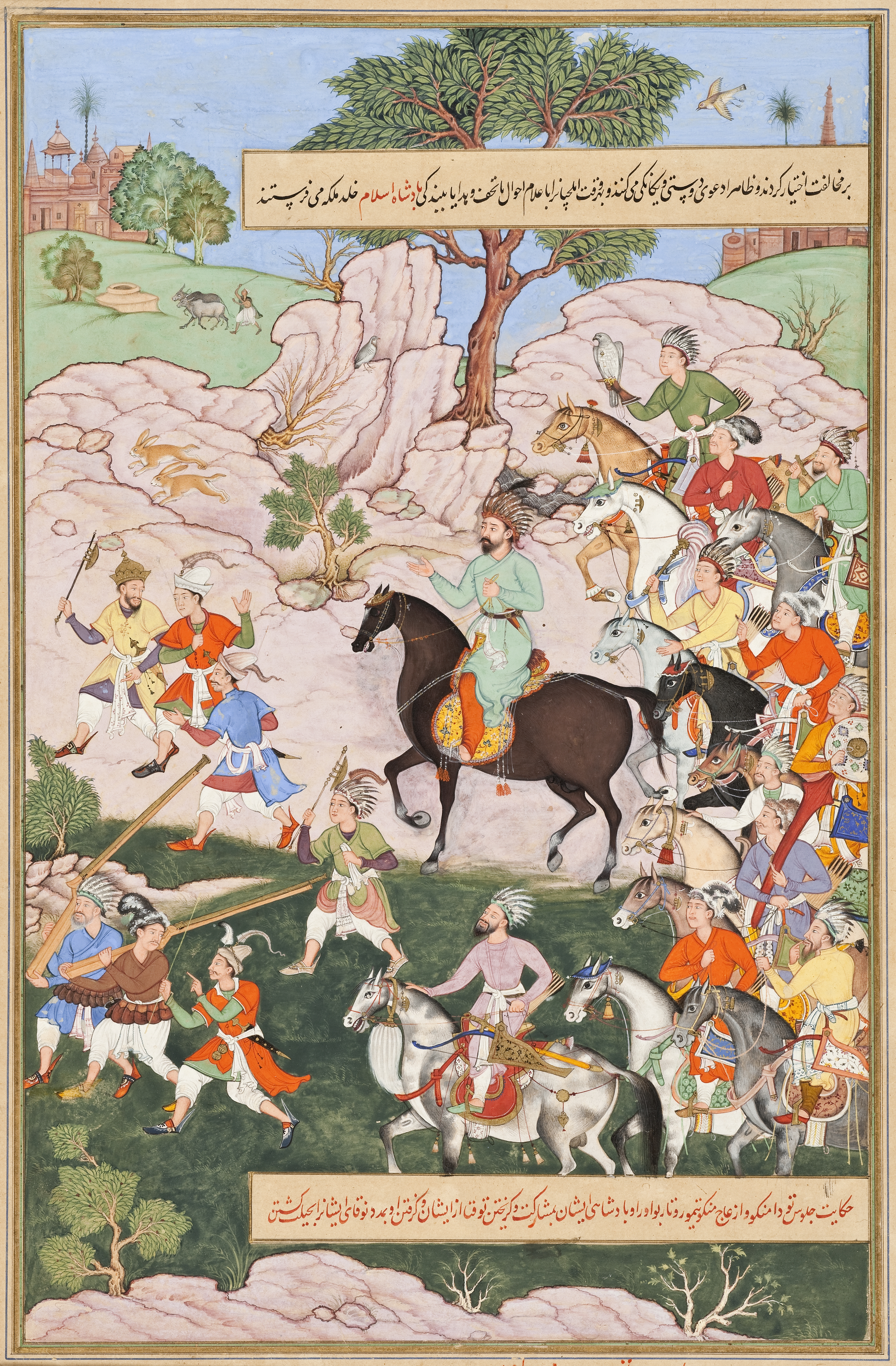

주바이니가 보고한 바에 따르면, 훈련은 ''너르게''(전통 사냥) 동안 주입되었다. 이러한 사냥은 다른 문화권의 사냥과는 달랐으며, 소규모 부대 작전에 해당했다. 몽골군은 일렬로 흩어져 전체 지역을 포위한 다음 그 지역 내의 모든 사냥감을 한 곳으로 몰아넣었다. 목표는 동물이 하나도 도망치지 못하게 하고 모두 도살하는 것이었다.[87]

몽골의 또 다른 이점은 매우 추운 겨울에도 먼 거리를 이동할 수 있는 능력이었다. 예를 들어, 얼어붙은 강은 그들에게 강둑에 있는 대도시로 가는 고속도로와 같았다. 몽골인들은 강을 잘 다루었고, 모히 전투 (1241년 4월)에서 3만 명의 기병을 단 하룻밤 만에 봄 홍수 상황에서 사요 강을 건너 헝가리 왕 벨라 4세를 물리쳤다. 마찬가지로, 무슬림 호라즘 샤에 대한 공격에서 바지선 함대를 사용하여 강에서의 탈출을 막았다.

전통적으로 지상군의 능력으로 유명한 몽골은 해군력을 거의 사용하지 않았다. 1260년대와 1270년대에 중국의 송나라를 정복하는 동안 해군력을 사용했지만, 해상 일본 원정은 성공하지 못했다. 동지중해 주변에서 그들의 원정은 거의 전적으로 육상 기반이었으며, 바다는 십자군과 맘루크 세력이 장악하고 있었다.[88]

모든 군사 원정은 신중한 계획, 정찰 및 적 영토와 병력에 관한 민감한 정보 수집에 앞서 이루어졌다. 몽골군의 성공, 조직 및 기동성은 동시에 여러 전선에서 싸울 수 있게 했다. 60세까지의 모든 성인 남성은 징집 대상이었으며, 그들의 부족 전사 전통에서 명예의 원천이었다.[89]

7. 종교

칭기즈 칸 시대에는 불교부터 기독교, 마니교부터 이슬람교까지 사실상 모든 종교에 몽골인 개종자가 있었다. 칭기즈 칸은 분쟁을 피하기 위해 완전한 종교의 자유를 보장하는 제도를 수립했지만, 그 자신은 샤머니즘 신봉자였다. 그의 통치하에 모든 종교 지도자들은 세금과 공적 의무가 면제되었다.

초기에는 유목 생활 방식 때문에 정식 예배당이 거의 없었다. 그러나 1241년까지 오고타이 칸(1186~1241) 치하에서 몽골 수도에 여러 건축 사업이 진행되었다. 오고타이 칸은 궁궐과 함께 불교, 이슬람교, 기독교, 도교 신자들을 위한 예배당을 건설했다. 당시 주요 종교는 텐그리즘과 불교였지만, 오고타이의 아내는 네스토리우스파 기독교 신자였다.

결국 각 후계 국가들은 지역 주민들의 주요 종교를 채택했다. 동쪽의 몽골이 지배한 중국의 원나라(원래 대칸의 영토)는 불교와 샤머니즘을 받아들였고, 서쪽의 세 칸국은 이슬람교를 받아들였다.[92][93][94]

8. 문화

몽골 제국은 종교적으로 관용적인 정책을 펼쳤다. 몽골 부족의 전통 신앙은 샤머니즘이었으나, 불교, 네스토리우스파 기독교, 이슬람교 등 다양한 종교와 오래전부터 교류해왔다. 몽골 제국에 복속된 종교 단체들은 보호를 받고 종교적 자치를 누렸다. 다만, 민중을 선동하여 몽골 제국에 반란을 모의하는 종교 집단은 예외였다. 몽골 왕족들은 각 지역을 지배하면서 현지 문화를 받아들이고 현지 종교에 귀의하는 경우가 많았다. 킵차크 칸국과 크림 칸국에서는 이슬람교가 널리 퍼졌고, 우즈베크 칸 등은 이슬람교에 귀의했다.

몽골은 칭기즈칸의 칙령인 자사크(야사)를 법률로 삼아 엄격히 지켰다. 14세기에 들어 몽골인들은 동쪽에서는 티베트 불교, 서쪽에서는 이슬람교를 받아들였지만, 칭기즈칸의 자사크에 기반한 사회 제도는 최대한 유지되었고, 종교적 관용은 계속되었다.

몽골 제국은 실용적인 목적을 위해 이질적인 문화를 수용하는 데 개방적이었고, 이는 학술과 기술의 동서 교류를 촉진했다. 서아시아에는 중국으로부터 회화 기법이 전해져 세밀화(미니어처)가 발달했고, 중국에는 서아시아로부터 천문학 등 이슬람 과학과 투석기 등 군사 기술이 전래되었다. 중국에서는 과거가 폐지되는 등 유교가 중시되지 않았지만, 주자학이 지위를 높였고, 14세기에 과거가 부분적으로 부활했을 때 정식 해석으로 채택되었다.

바그다드 전투에서 지혜의 집이 소실되어 몽골 제국은 문명의 파괴자라는 이미지를 얻었지만, 훌레구는 니자르파의 문서고를 주베이니에게 접수시켰고, 바그다드 공략 전후에도 이라크 주변에서 나시르 앗딘 앗 투시에게 서적 수집을 명령하여 마라가에 건설한 천문대와 도서관에 수장시켰다. 일 칸국에서는 몽골 제국에 의해 동방의 우수한 기술이 서아시아에 전래되었고, 훌레구 시대부터 나시르 앗딘 앗 투시에 의한 압두르라흐만 투시의 『별자리의 책』 페르시아어 번역이나, 라시드 앗 딘 시대에는 남송 시대의 『왕숙화맥결』과 『동인』을 이용한 『히타이인의 의술이라는 진보의 책(Tangsūq Nāma-yi Ṭibb-i Khitā'ī)』, 『농상집요』를 이용한 농서 등 많은 저서가 몽골 제국의 영향을 받아 저술되었다. 또한 서아시아에서 중국으로의 기술 전파도 보이며, 원나라에서도 나시르 앗딘 앗 투시가 주석을 단 프톨레마이오스의 『알마게스트』, 『스토이케이아』 등 천문학 서적과 아스트롤라베 등 서방의 문물이 자말 앗 딘 등에 의해 초빙되었다. 서방의 마라가 천문대와 동방의 회회사천대와의 천문학 관계 교류는, 서방에서는 『일한 천문표』, 동방에서는 『수시력』의 성립으로 결실을 맺었다. 페르시아어·아라비아어 문학 작품에 삽화를 싣는 전통이 본격적으로 자리 잡는 것도 몽골 제국 시대부터이며, 이란과 중앙아시아에서의 미니어처가 중국 회화의 영향을 직접 받으면서 티무르 제국이나 마믈루크 왕조 이후에도 독자적으로 발전해 갔다.

몽골 제국 시대에 몽골인들은 시각 예술을 높이 평가했지만, 초상화는 사람보다 말의 초상화를 선호했다. 14세기 몽골 서기관들은 수지와 식물성 색소를 혼합하여 초기 형태의 수정액을 사용했는데,[95] 이는 수정액의 최초 사용으로 여겨진다.

몽골 제국은 칸들의 후원으로 과학 분야에서 상당한 발전을 이루었다. 로저 베이컨은 몽골인들의 세계 정복 성공을 수학에 대한 그들의 헌신에 기인한다고 보았다.[96] 원사에 따르면, 오고타이 칸은 중도의 천구의를 수리하고(1233년, 1236년), 대명력의 개정과 채택을 명령했다(1234년).[97] 그는 1236년경 카라코룸에 예루추채를 위한 유교 사당을 건립했고, 그곳에서 예루추채는 중국식 모델을 기반으로 역법을 만들고 규정했다.[97] 몽케 칸은 라시드 알딘에 의해 유클리드 기하학의 어려운 문제들을 스스로 해결하고 그의 형인 훌레구 칸에게 천문학자 투시를 보내달라고 편지를 썼다고 기록되어 있다.[98] 훌레구 칸은 1259년 투시에게 마라가 천문대를 페르시아에 건설할 수 있는 지원을 제공하고, 30년을 요청했던 투시에게 12년 안에 천문표를 만들 것을 명령했다.[98] 투시는 12년 만에 일칸표를 제작하고, 유클리드 원론의 개정판을 만들었으며, 투시 쌍이라는 혁신적인 수학적 장치를 가르쳤다.[98] 마라가 천문대는 투시가 바그다드와 다른 도시들의 포위 공격에서 구출한 약 40만 권의 책을 소장하고 있었다.[98] 훌레구 칸이 데려온 중국 천문학자들도 그곳에서 일했다.[98]

쿠빌라이 칸은 중국에 여러 개의 대형 천문대를 건설했고, 그의 도서관에는 무슬림 수학자들이 가져온 ''우-후-리에-티''(유클리드)가 포함되어 있었다.[99] 주세걸과 곽수경은 원나라 중국의 저명한 수학자들이었다. 몽골 의사 호사휘는 1330년 의학 논문에서 건강한 식단의 중요성을 설명했다.

라틴어를 포함한 네 가지 언어를 이해할 수 있었던 가잔 칸은 1295년 타브리즈 천문대를 건설했다. 비잔티움 그리스 천문학자 그레고리 키오니아데스는 마라가에서 투시 밑에서 일했던 아잘 샴스 알딘 오마르 밑에서 연구했다. 키오니아데스는 이슬람 세계의 여러 혁신을 유럽에 전파하는 데 중요한 역할을 했다. 여기에는 보편적인 위도에 무관한 천구의를 유럽에 소개하고, 투시 쌍에 대한 그리스어 설명이 포함되는데, 이는 나중에 코페르니쿠스의 지동설에 영향을 미쳤다. 키오니아데스는 투시의 페르시아 일칸 지지와 마라가 천문대를 포함한 여러 지지 논문을 그리스어로 번역했다. 비잔티움-몽골 동맹과 트라브존 제국이 일칸국의 속국이었다는 사실은 콘스탄티노플, 트라브존, 타브리즈 간의 키오니아데스의 이동을 용이하게 했다. 간쑤성에 기반을 둔 티베트의 몽골 총독인 라드나 왕자는 사마르칸드 천문학자 알-산주피니를 후원했다. 쿠빌라이 칸의 후손인 라드나 왕자에게 알-산주피니가 헌정한 아랍어 천문학 책은 1363년에 완성되었다. 이 책은 여백에 몽골어 중세어 주석이 있다는 점에서 주목할 만하다.[100]

몽골어로 된 가장 오래된 기록물은 1227년 징기스칸 사후 어느 시점에 왕족을 위해 쓰여진 『몽골비사』이다. 이 책은 징기스칸의 삶과 족보에 대한 가장 중요한 원전으로, 그의 기원과 어린 시절부터 몽골 제국의 건설과 그의 아들 오고타이 칸의 통치까지를 다룬다.

제국 시대의 또 다른 고전은 『집사(جامع التواريخ)』(『세계사』)이다. 이 책은 14세기 초 일칸 가잔 칸의 의뢰로 전 세계 역사를 기록하여 몽골의 문화적 유산을 확립하기 위한 목적으로 편찬되었다.

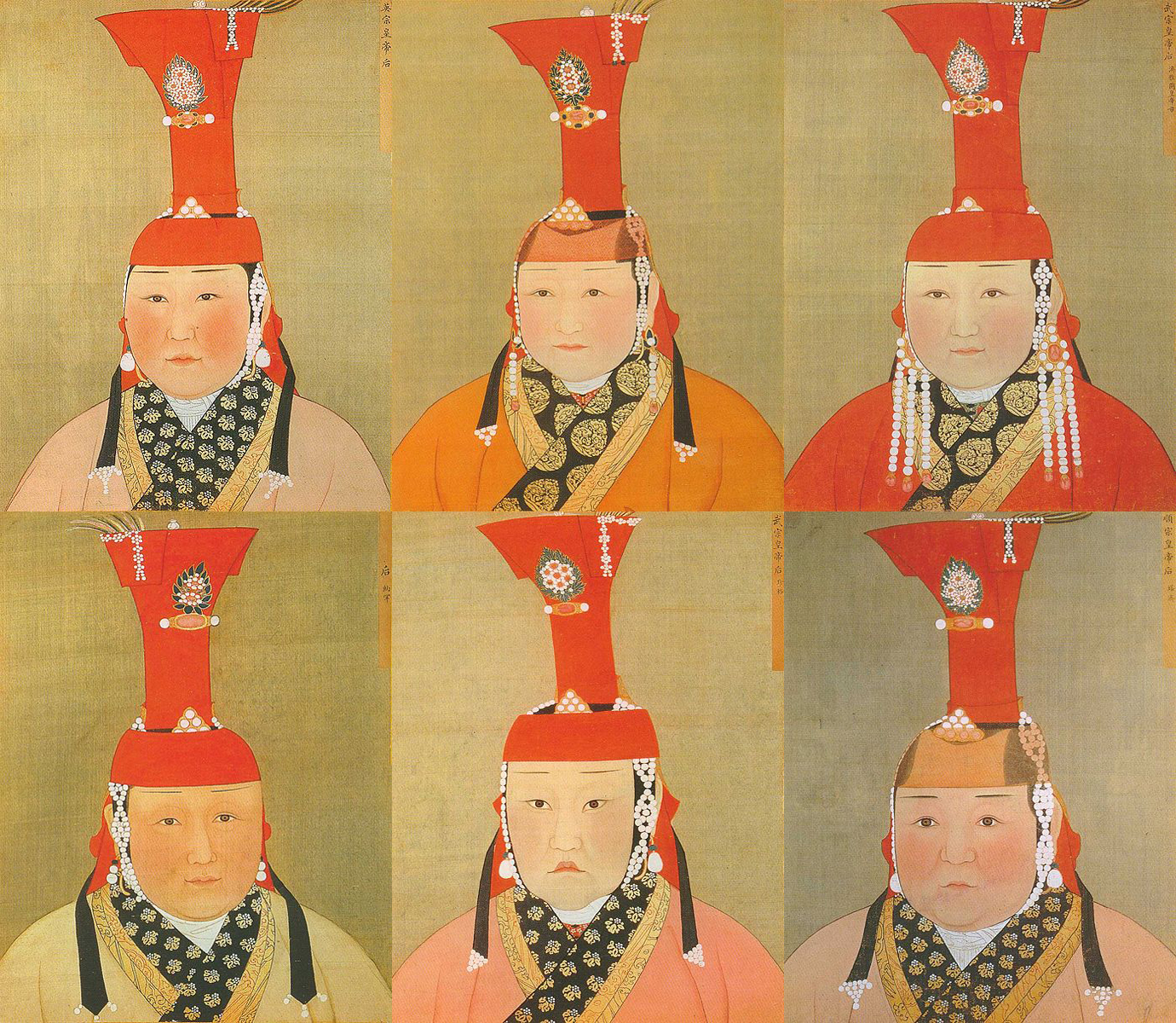

원나라 시대에는 몽골의 민족 의상을 강요하지 않았지만, 이후 중국 패션에 영향을 미쳤다. 원나라 시대의 복식/Fashion in the Yuan dynasty영어

- 보그토그 모자/Gugu hat영어 - 귀족 여성의 모자.

9. 몽골 제국과 한국

참조

[1]

서적

The Crimean Khanate and Poland-Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery (15th–18th Century): A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents

https://books.google[...]

Brill

[2]

서적

The Huns, Rome and the Birth of Europe

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2016-11-20

[3]

서적

[4]

학술지

Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia

http://www.escholars[...]

2018-12-08

[5]

서적

The Mongols

[6]

학술지

The Mongol Empire's Northern Border: Re-evaluating the Surface Area of the Mongol Empire

https://www.academia[...]

2020-04-06

[7]

웹사이트

The Islamic World to 1600: The Golden Horde

https://www.ucalgary[...]

University of Calgary

[8]

서적

Qaidu and the Rise of the Independent Mongol State in Central Asia

The Curzon Press

[9]

간행물

建國號詔

1271-12-18

[10]

서적

In the Shadow of the Mongol Empire: Ming China and Eurasia

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[11]

서적

Empire's Twilight: Northeast Asia Under the Mongols

https://books.google[...]

Harvard University Press

[12]

서적

Sacred Mandates: Asian International Relations since Chinggis Khan

https://books.google[...]

University of Chicago Press

[13]

서적

The Cambridge History of China: Alien Regimes and Border States

[14]

서적

Mongols and the West

[15]

서적

Culture and Conquest

[16]

서적

The Cambridge History of China

1994

[17]

서적

Historical Dictionary of the Mongol World Empire

Rowman & Littlefield

[18]

서적

Introduction to Altaic Philology: Turkic, Mongolian, Manchu

[19]

서적

[20]

서적

[21]

학술지

Pluvials, droughts, the Mongol Empire, and modern Mongolia

[22]

서적

The Mongols

[23]

서적

The Mongols

[24]

서적

Fundamental Principles of Mongol law

[25]

서적

[26]

서적

Secret history

[27]

서적

[28]

서적

Genghis Khan: Life, Death, and Resurrection

Thomas Dunne Books

2004

[29]

서적

[30]

서적

Genghis Khan

[31]

서적

https://books.google[...]

[32]

서적

https://books.google[...]

[33]

서적

https://books.google[...]

[34]

서적

https://books.google[...]

[35]

서적

https://books.google[...]

[36]

서적

Chormaqan

[37]

서적

The Mamluk-Ilkhanid war

[38]

서적

[39]

서적

Chormaqan

[40]

웹사이트

The Destruction of Kiev

https://tspace.libra[...]

Tspace.library.utoronto.ca

2013-10-12

[41]

서적

Delhi Sultanate

[42]

서적

[43]

서적

Korea: the Mongol invasions

https://archive.org/[...]

E.J. Brill

2017-03-13

[44]

서적

English History

[45]

서적

The Mongols

[46]

간행물

Socio-Environmental Dynamics along the Historical Silk Road

Springer Open

2019

[47]

학술지

Deep ditches and well-built walls: a reappraisal of the Mongol withdrawal from Europe in 1242

https://prism.ucalga[...]

University of Calgary

2012

[48]

서적

Mongols and the West

[49]

서적

Tataro-Mongols in Europe and Asia

The Academy of Russian science and the academy of Mongolian science

[50]

서적

Kublai Khan

[51]

서적

The Mongols

[52]

서적

The Mongols

[53]

학술지

European Captives and Craftsmen Among the Mongols, 1231–1255

2010

[54]

서적

Mongol Imperialism

[55]

서적

The Mongols

[56]

서적

The Mongols

[57]

서적

The Mongols

[58]

서적

[59]

서적

The Mongols

[60]

서적

2012-11

[61]

서적

Mongols and the West

[62]

서적

Turkestan

[63]

서적

Black legend

[64]

서적

Turkestan Down to the Mongol Invasion

[65]

서적

Mongol Empire and Its Legacy

[66]

서적

Kublai Khan

[67]

서적

[68]

서적

Kublai Khan

[69]

서적

A Republic of Nobles

2012-11

[70]

서적

2012-02

[71]

서적

History of the Mongols. p. II

2012-11-00

[72]

서적

Genghis bogdoos Ligden khutagt khurtel (khaad)

2012-11-00

[73]

서한

Oljeitu's letter to Philipp the Fair

[74]

서적

[75]

기록물

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Division occidentale. Nouvelle acquisition française 886, fol. 37v

[76]

서적

Culture and Conquest

[77]

서적

The Empire of the Steppes

[78]

서적

Culture and Conquest

[79]

서적

The Armenian kingdom in Cilicia during the Crusades : the integration of Cilician Armenians with the Latins, 1080–1393

Curzon

2000-00-00

[80]

웹사이트

READ: Unit 3 Introduction – Land-Based Empires 1450 to 1750

https://www.khanacad[...]

2024-04-19

[81]

서적

The Mongols

[82]

서적

The Black Death, 1346–1353: The Complete History

https://books.google[...]

2004-00-00

[83]

서적

[84]

서적

[85]

서적

[86]

서적

The Mongols

[87]

서적

The Mongols

[88]

서적

Mongols and the Eastern Mediterranean

[89]

서적

The Mongols

[90]

서적

Dynastic China: An Elementary History

[91]

학술지

Sino-Khitan Administration in Mongol Bukhara

1979-00-00

[92]

서적

[93]

서적

The Spread of Islam: The Contributing Factors

[94]

서적

Islam in Russia: The Four Seasons

[95]

서적

The Mongol Empire

[96]

서적

Divine Knowledge: Buddhist Mathematics according to the anonymous Manual of Mongolian astrology and divination

Koninklijke Brill NV

2008-00-00

[97]

서적

Divine Knowledge: Buddhist Mathematics according to the anonymous Manual of Mongolian astrology and divination

Koninklijke Brill NV

2008-00-00

[98]

서적

Beyond the legacy of Genghis Khan

https://archive.org/[...]

Koninklijk Brill NV

2006-00-00

[99]

서적

Conquest and Culture in Mongol Eurasia

Cambridge University Press

2001-00-00

[100]

서적

Buddhism and Islam on the Silk Road

https://archive.org/[...]

University of Pennsylvania Press

2010-00-00

[101]

서적

The Devil's Horsemen

Atheneum

1979-00-00

[102]

서적

The Secret History of the Mongols

[103]

학술지

The role of the ''ortoq'' in the Mongol Empire in forming business partnerships

2019-00-00

[104]

서적

[105]

학술지

Mongolian Princes and Their Merchant Partners, 1200-1260

https://www11.ihp.si[...]

1989-00-00

[106]

논문

The role of the ortoq in the Mongol Empire in forming business partnerships

2019

[107]

논문

Mongolian Princes and Their Merchant Partners, 1200-1260

https://www11.ihp.si[...]

[108]

서적

Chinese Foreign Policy in Transition

[109]

웹사이트

The Mongol Empire in World History

http://worldhistoryc[...]

2008-02-00

[110]

서적

Spoken Uyghur

University of Washington Press

[111]

서적

A History of Inner Asia

Cambridge University Press

2000-00-00

[112]

논문

Biological Warfare at the 1346 Siege of Caffa

2002-09-00

[113]

서적

The Black Death, 1346–1353: the Complete History

Boydell Press

[114]

서적

Immortal: A Military History of Iran and Its Armed Forces

https://books.google[...]

Georgetown University Press

[115]

웹사이트

The Outline of History, Being a Plain History of Life and Mankind

http://archive.org/d[...]

[116]

웹사이트

Mongol Conquests

http://users.erols.c[...]

Users.erols.com

[117]

웹사이트

History of Russia, Early Slavs history, Kievan Rus, Mongol invasion

http://www.parallels[...]

Parallelsixty.com

[118]

백과사전

The Mongol invasion: the last Arpad kings

https://www.britanni[...]

2013-11-20

[119]

서적

Life After Death: Approaches to a Cultural and Social History of Europe During the 1940s and 1950s

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[120]

서적

The Story of the Mongols Whom We Call the Tartars= Historia Mongalorum Quo s Nos Tartaros Appellamus: Friar Giovanni Di Plano Carpini's Account of His Embassy to the Court of the Mongol Khan

Branden Books

1996-04-00

[121]

서적

Russia's Steppe Frontier: The Making Of A Colonial Empire, 1500–1800

https://books.google[...]

Indiana University Press

2002-00-00

[122]

논문

Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia

https://doi.org/10.1[...]

1997-09-00

[123]

논문

Pluvials, droughts, the Mongol Empire, and modern Mongolia

[124]

서적

グユクの教皇あてラテン語訳返書について

https://appsv.main.t[...]

[125]

서적

元史

[126]

서적

元史·卷二十八·英宗二

[127]

서적

元史·卷二十九·泰定帝一

[128]

서적

元史·卷二百七·逆臣

[129]

서적

東チャガタイ・ハン国

[130]

서적

共生のイスラーム --ロシアの正教徒とムスリム

山川出版社

2011-07-00

[131]

뉴스

Y chromosomes reveal founding father

Nature Digest

[132]

논문

元朝怯薛考

https://toyo-bunko.r[...]

東洋文庫

1916-10-00

[133]

서적

Rashīd/Rawshan

[134]

서적

モンゴル軍のイギリス人使節 --キリスト教世界を売った男

角川書店

1995-07-00

[135]

논문

蒙古襲来の伝聞を巡って:日蓮遺文の系年研究

https://id.ndl.go.jp[...]

松山 : 愛媛大学人文学会

[136]

서적

セルジューク朝

[137]

웹사이트

Geregee or Golden Paiza of Chinggis Khan

https://www.un.org/u[...]

[138]

서적

The Crimean Khanate and Poland-Lithuania: International Diplomacy on the European Periphery (15th–18th Century): A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents

https://books.google[...]

Brill Publishers

[139]

서적

The Huns, Rome and the Birth of Europe

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[140]

서적

[141]

저널

Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia

http://www.escholars[...]

2018-12-08

[142]

저널

The Mongol Empire's Northern Border: Re-evaluating the Surface Area of the Mongol Empire

https://www.academia[...]

2020-04-06

[143]

논문

몽골제국의 ‘울루스 체제’의 형성

2015

[144]

서적

몽골제국과 세계사의 탄생

돌베개

2010

[145]

웹사이트

The Islamic World to 1600: The Golden Horde

https://www.ucalgary[...]

University of Calgary

2010-12-03

[146]

서적

Qaidu and the Rise of the Independent Mongol State in Central Asia

The Curzon Press

[147]

간행물

建國號詔 [Edict to Establish the Name of the State]

1271-12-18

[148]

서적

In the Shadow of the Mongol Empire: Ming China and Eurasia

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2022-03-18

[149]

서적

Empire's Twilight: Northeast Asia Under the Mongols

https://books.google[...]

Harvard University Press

2022-03-18

[150]

서적

Sacred Mandates: Asian International Relations since Chinggis Khan

https://books.google[...]

University of Chicago Press

[151]

서적

Les Mongols et la Papauté

Paris

[152]

서적

Monuments préclassiques, vol. 1 (XIIIe et XIVe siècles)

Budapest

[153]

저널

몽골제국과 '大元'

2006

[154]

논문

「說<大朝>: 元朝建號前蒙古的漢文國號」

臺北

[155]

저널

몽골제국과 '大元'

2006

[156]

서적

《蒙漢詞典》

內蒙古大學出版社

[157]

논문

關於元朝的國號、年代與疆域問題

[158]

서적

The early mongols: language, culture and history

[159]

저널

몽골제국과 '大元'

2006

[160]

저널

몽골제국과 '大元'

2006

[161]

간행물

『원사』世祖本紀巻七

[162]

논문

울루스인가 칸국인가 - 몽골제국의 카안과 칸 칭호의 분석을 중심으로 -

중앙아시아학회

[163]

서적

석학 인문강좌 12: 몽골제국과 세계사의 탄생

돌베개

[164]

서적

아틀라스 중앙유라시아사

사계절

[165]

서적

第2章 元・明の仏教

佼成出版社

[166]

서적

아틀라스 중앙유라시아사

사계절

[167]

서적

아틀라스 중앙유라시아사

사계절

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com