기찰정무위원회

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

기찰정무위원회는 1935년 12월 18일, 중화민국 북부에 설립된 행정 기구이다. 하북 자치 운동, 국민정부의 은 국유령 등으로 인한 사회적 불안 속에서 일본의 지원을 받아 설립되었으며, '자치를 통한 방공'을 표방했다. 위원회는 쑹저위안을 위원장으로 하여 베이징에 설치되었고, 1936년 1월 기찰정무위원회 대강을 발포하여 하북성, 차하얼성, 베이징, 톈진의 정무를 처리했다. 그러나 12.9 운동 등 항일 운동이 확산되었고, 중일 전쟁 발발 이후 일본군과 협상했으나 29군과 일본군의 충돌 이후 1937년 8월 해산되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1937년 폐지 - 브라질 통합주의행동

브라질 통합주의행동은 플리니우 살가두가 1932년에 창설한 파시즘 성향의 정치 운동 단체로, 이탈리아 파시즘의 영향을 받아 반공주의와 국가주의를 표방하며 준군사 조직 형태를 갖추었으나, 바르가스 정권에 의해 해산된 후 현재까지 소규모 단체를 중심으로 이념이 이어지고 있다. - 1937년 폐지 - 배재구락부 야구단

배재구락부 야구단은 1920년 전국체육대회 야구 청년부에서 우승하고 1922년 준우승, 1923년 4강에 진출한 야구팀이다. - 중화민국 - 민국기원

민국기원은 쑨원이 중화민국 임시대총통에 취임하면서 제정되어 중화민국 건국년도인 1912년을 원년으로 하는 기년법으로, 현재 중화민국 정부 실효 지배 지역에서 서력과 함께 사용되지만 타이완 내에서는 비판도 존재한다. - 중화민국 - 신해혁명

신해혁명은 1911년 청나라의 쇠퇴와 서구 열강의 침략 등 여러 요인으로 발생하여 중화민국을 수립하고 아시아 최초의 공화국을 세운 혁명이다. - 동아시아의 옛 나라 - 몽골 제국

몽골 제국은 1206년 칭기즈 칸에 의해 건국되어 유라시아 대륙을 정복하고 동서 교류를 촉진했으나, 몽케 칸 사후 분열되어 쇠퇴하여 멸망한 역사상 가장 큰 영토를 차지했던 제국이다. - 동아시아의 옛 나라 - 중화소비에트공화국

중화소비에트공화국은 1931년 중국 공산당이 장시성에 수립한 국가로, 마오쩌둥을 중심으로 사회주의 정책을 추진하다가 국공 합작으로 중화민국에 흡수되었으며, 중국 공산당은 이를 중화인민공화국 수립의 토대로 평가한다.

2. 역사적 배경

1935년 12월 18일, 국민정부는 쑹저위안을 위원장으로 하는 기찰정무위원회를 설치하여 허베이성과 차하르성을 통치하게 했다.[78]

도쿄 아사히 신문의 1935년 12월 19일자 보도에 따르면, 이 기구는 중국 북부에서 고조된 주민 자치 운동과 국민정부의 대립 속에서 "민의 존중과 우호국과의 친목"을 내걸고, 허베이성 자치와 방공, 국민정부로부터의 분리를 목표로 했다.[116][79]

히메노 도쿠이치는 자신의 저서에서 민중 자치 운동을 배경으로 기찰정무위원회가 성립되었지만, 그 권한은 제한적이었고 자치 정권으로서의 성격은 약했다고 평가했다. 그는 인사, 징세, 외교 등에서 중앙 정부의 의향이 강하게 반영되었다고 지적했다.[80][81]

이는 장제스가 일본의 괴뢰화가 확대되는 것을 막기 위해, 표면적으로는 일본이 요구하는 북지 자치 운동의 형식을 취하면서도 실제로는 남경정부의 통제 하에 있는 '일본의 괴뢰가 아닌 자치 정부'를 만들고자 했기 때문이다.[82] 이러한 배경 때문에 국민당 정부임에도 불구하고 일본인 군사 고문이 초빙되었다. 쑹저위안의 지휘 하에 있던 국민혁명당 제29군에는 사쿠라이 도쿠타로, 나카지마 데이시로, 가사이 한조 등이 군사 고문으로 활동했으며,[83] 루거우차오 사건 당시 현지 해결에 힘썼다.

쑹저위안은 자치 운동이 자신의 세력 확장에 유리하다고 판단하여 중국 북부에 신정권을 수립하려는 움직임을 보였다.[99] 국민정부는 펑위샹을 밀사로 보내 독립을 지향하는 세력을 와해시키려 했고,[100] 쑹저위안에게 협력적인 태도를 보인 한푸쥐에게는 중앙군을 이동시켜 위협을 가했다.[101]

도이하라 겐지 소장이 구상한 북지 정권의 성패는 산서성과 쑤이위안성을 지배하던 옌시산의 태도에 달려 있었지만, 그는 태도를 결정하지 못하고 일본 측의 제안을 수락하지 않았다.[102] 당시 장제스는 난징 정부 군사위원회 위원장이었고, 옌시산은 부위원장이었다.[103] 일본은 도이하라 겐지 구상을 추진하기 위해 옌시산을 장악하고자 산서성에 특무 기관을 창설했다.[102]

일본 관동군은 1935년 11월 12일부터 산해관에 전력을 집중시키고, 중앙에 "영국의 중국 경제 지배는 민중에게 해가 되고 만주국에 위협이 되므로 북지 여러 성을 경제적으로 분리시켜 이에 대항한다. 중국 정부의 이번 실책을 틈타 화북분리공작을 단행해야 한다"는 내용의 전문을 보내 추인을 받았다.[104] 이러한 군사적 배경에도 불구하고 11월 20일까지 쑹저위안을 포섭하지 못하자, 인루겅에게 압력을 가해 11월 23일 지둥방공자치위원회 설립을 발표하게 했다.[78]

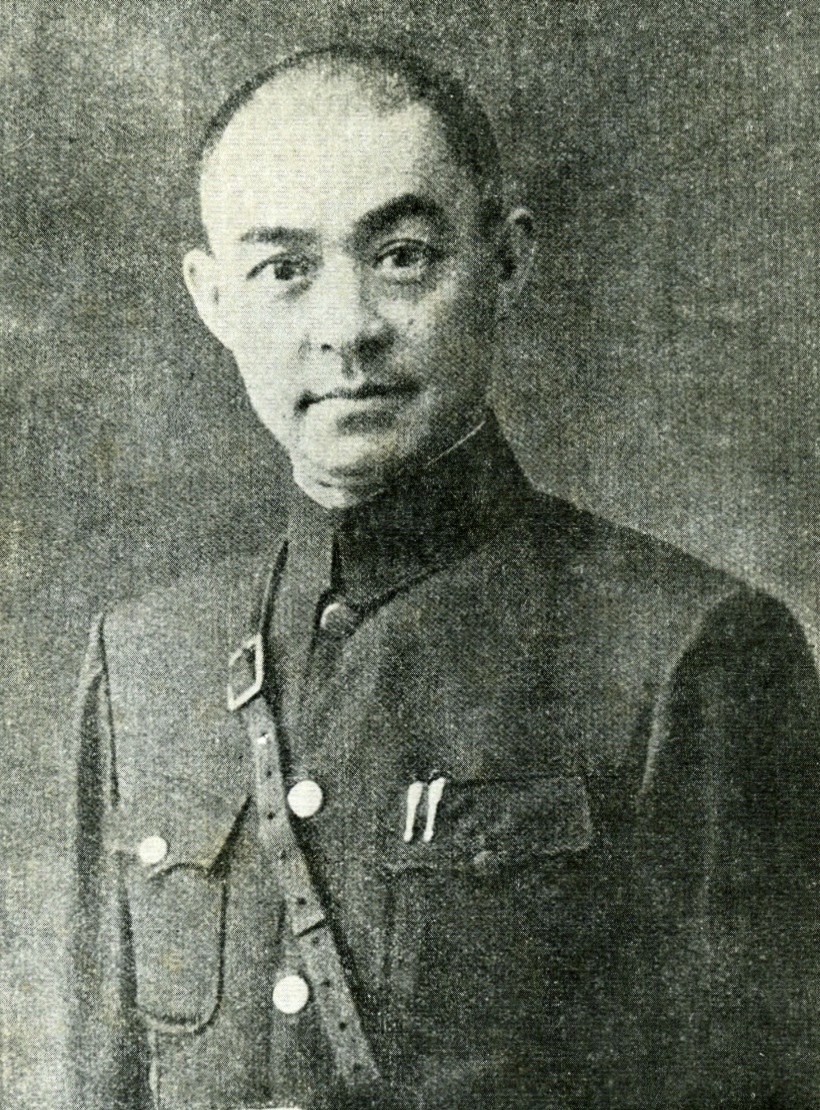

이 기회에 차하르성과 허베이성의 군권을 장악하여 중국 북부 최대의 실력자가 된 쑹저위안은 서서히 자치를 진행하며 국민정부와의 충돌을 피하려 했다. 그러나 중앙 정부의 기찰수정공서 주임 임명 요구는 거절했다.[107] 쑹저위안이 북방 자치 정권 수립을 결의하자 장제스는 "중앙의 뜻에 반하는 일이 있으면 단호한 조치를 취하겠다"는 경고 전보를 보냈지만,[107] 쑹저위안은 중국 북부 자치를 요구하는 전보를 중앙에 보냈다.[108] 경우에 따라 쑹저위안, 친더춘, 청커, 장쯔중 등 요인이 총사직한 후 자치 정권을 수립할 태세를 보였다.[109]

중국 북부 신정권은 어디까지나 남경정부의 지배 하에 둔다는 생각을 가진 허잉친이 북평에 파견되어 교섭을 진행했지만,[110] 쑹저위안은 모든 관직을 사임하고 톈진으로 피신했으며, 허잉친에게 북평에서 철수할 것을 권고했다.[111] 허잉친은 남경정부와 쑹저위안 양측을 만족시키는 타협안을 샤오전잉과 함께 마련하여 쑹저위안과의 회견을 성사시키고 합의를 이끌어냈다.[112][113]

1936년 8월 19일, 쑹저위안 위원장 환영 연회에는 쑹저위안, 친더춘, 이마이 다케오, 무타구치 렌야, 가와베 쇼산, 마쓰무라 다카요시, 가와고에 시게루 등이 참석했다.[114]

지둥 방공 자치 정부는 기찰정무위원회와 만주국 사이에 끼인 괴뢰 지방 정권이었다.

2. 1. 하북자치운동 (1935)

1935년 10월 21일 허베이성에서 자치운동이 발생했다.[84] 10월 23일, 향하현(香河縣) 유력자 무옥정(武玉亭)을 지도자로 한 이들은 무기를 소지하지 않은 채 감세와 자치를 요구했다.[85] 그러나 이는 일본 측의 화북분리공작(華北分離工作)에 따른 지원을 받았다는 견해도 있다.[86]같은 날 이들은 향하현성을 점거하고, '중국 국민당 타도', '관리 파면', '쑨원(孫文) 건국대강(建國大綱)에 기반한 지방자치와 농민구제를 요구하는 선언'을 발표하였고, 운동은 하북성 전역에 파급되었다.[87] 선언 내용으로는 자치를 원칙으로 하고 토지 공유 반대, 공산 세력에 대한 경계, 농촌 구제, 감세, 복지 증진을 제기하였고,[88] 같은 날 하북성 각 현 대표연석회는 긴급회의를 개최하여 각 현 민중이 일치하여 향하 민중을 원조하는 방침을 결의하였다.[88]

당시 도쿄아사히신문에 의하면, 이 운동의 근본적인 원인으로 국민정부에 의한 착취가 있었다고 하며,[89] 10월 27일에는 협의 끝에 보안대(保安隊)에 의한 향하현성이 접수되어, 그 지역에서는 해결되었지만[90] 자치를 요구하며 잇따라 봉기가 이어졌다.[91]

하북성수석(河北省首席) 상진(商震)은 국민정부의 의향을 받아들여 사태 수습에 나섰지만, 자치운동이 당고정전협정(塘沽停戰協定)으로 결정된 비무장지대 내에서 발생한 것으로부터 무력 진압을 할 수 없었고(자치운동을 일으킨 쪽도 이 점을 고려한 것으로 보임),[92] 한편 일본군 중앙에서도 중국 북부 농민운동에 대하여 중국 정부가 무력 진압하는 것을 견제하고 있었지만,[93] 상진의 주선과 일본군 사령관 다다 하야오(多田駿) 중장(中將)의 평화공작(和平工作)에 따라 자치운동은 소강 상태가 되었다.[94]

2. 2. 국민정부의 은 국유령 (1935)

중화민국에서는 계속된 수입 초과로 대외 결제가 어려워지고, 미국의 은 매입 정책으로 은이 해외로 유출되면서 정부계 은행의 준비은(準備銀)이 급격히 감소하였다.[95] 이러한 중국의 경제 위기를 우려한 영국 정부는 리스 로스를 파견하여, 일본 정부와 공동으로 중국의 은을 지원하는 방안을 제시했다. 이 제안에는 중국의 경제 안정, 일본의 만주국 승인, 영국의 대중국 채무 보전이라는 복안(腹案)이 담겨 있었지만, 일본 측은 히로타 대중국 3원칙 위반 및 화북 분리 공작에 대한 낙관론을 이유로 거부하였다.[96]결국 리스 로스는 일본을 제외하고 중국 정부와 합의를 이루어 냈다. 1935년 11월 3일, 실질적으로 위안(元)화를 파운드화에 연결하는 관리통화제도로 이행하고, 은 국유화 및 법폐(法幣) 사용을 강제하는 개혁안을 발표하였다. 주요 내용은 다음과 같다.[96]

신해혁명 이후 지방정권이 발행한 지폐가 폭락하거나 폐기된 경험 때문에, 중국 민중, 특히 금융 지식이 부족한 농민들은 지폐에 대한 신용이 낮았다. 이들은 주로 현금 거래를 선호했기 때문에, 국민정부의 은 국유화와 지폐 강제 사용 정책은 중국 북부 농민들에게 극심한 불안과 공황을 야기했다.[97]

중앙은행을 제외한 다른 은행들 역시 은 보유량 상실, 지폐 가치 하락, 물가 상승, 농촌과 도시 경제의 단절로 인한 경제 공황을 우려하여 국유화 정책에 반대하였다.[94]

중앙정부는 지방은행의 은을 상하이로 옮기도록 명령했지만, 일본군은 화북 지역의 통화 발행이 불가능해질 것을 우려하여 반발하였다.[98] 일본군 주둔군은 '현은남송저지(現銀南送阻止)'를 계획하여 성공시켰다.[98]

2. 3. 12·9 운동 (1935)

기동정권에 이어 기찰정무위원회 설립 움직임이 구체화되자, 화북 분리의 위기감이 확산되었다. 이에 1935년 12월 9일, 북평(베이징)의 학생들이 먼저 항일 운동에 나섰다. 5천 명의 학생들은 혹한 속에서도 '일본제국주의 타도', '화북 자치 반대', '전국이 무장하여 화북을 지키자' 등의 구호를 외치며 시위를 벌였다(12·9 운동). 시위대의 중심에는 봉천(선양)에서 쫓겨나 북평으로 이전한 동북대학 학생들이 있었다.[115]쑹저위안은 학생들의 움직임을 사전에 감지하고 경찰과 군대를 동원하여 물대포, 곤봉, 대도, 총검 등으로 진압하려 했고, 이 과정에서 많은 부상자와 체포자가 발생했다. 그럼에도 학생들은 굴복하지 않고 12월 16일 기찰정무위원회 성립 예정일에 다시 1만여 명의 학생들이 시위에 나섰다. 이들은 군경과 격렬하게 충돌하며 시민 수만 명이 참가하는 민중대회를 열어 '기찰정무위원회를 승인하지 않는다', '화북의 어떤 괴뢰 조직도 반대한다', '동북의 실지를 회복하자' 등의 결의안을 채택하였다. 결국 정무위원회 성립 대회는 18일로 연기되어 은밀하게 진행될 수밖에 없었다.[115]

12·9 운동은 전국적으로 큰 파장을 일으켰다. 장제스의 '학생운동금지령'(1936년 1월)에도 불구하고, 전국 주요 도시에서 학생들의 집회와 시위가 이어졌다. 학생들은 구국선전단을 조직하여 농촌으로 들어가 농민들에게 망국의 위기와 항일의 길을 알렸다. 이러한 운동을 바탕으로 1936년 5월에는 전국학생구국연합회가 상하이에서 결성되었고, 일본의 중국 주둔군이 1,800명에서 5,800명으로 대폭 증강하는 것에 반대하는 운동을 전국적으로 확대했다.[115]

12·9 운동 직후, 상하이에서는 선쥔루, 저우타오펀 등이 '상하이 문화계 구국회'를, '상하이 부녀계 구국연합회'를 결성했다. 1936년 5월에는 전국의 60여 개 단체가 모여 '전국각계구국연합회'를 결성하고 '내전 중지, 일치 항일'을 요구했다. 그러나 국민당 정부는 1936년 2월 '치안유지긴급치죄법'을 발포하여 항일 운동을 탄압했고, 11월에는 전국각계구국연합회 지도자 선쥔루, 저우타오펀, 장나이치 등 7명을 '민국에 위해를 가했다'는 죄명으로 체포했다(항일칠군자사건). 이러한 탄압에도 불구하고 항일 구국의 목소리는 전국으로 확산되었다.[115]

3. 기찰정무위원회 성립 과정

1935년 12월 18일, 국민정부는 쑹저위안을 위원장으로 하는 기찰정무위원회를 설치하여 하북성과 차하르성을 통치하게 하였다.[78] 이는 장제스가 일본의 괴뢰화 압력에 맞서, 표면적으로는 일본이 요구하는 북지자치운동의 형식을 취하면서도 실제로는 남경정부의 통제 하에 두려는 의도였다.[82]

기찰정무위원회 성립 배경에는 복잡한 국내외 정세가 얽혀 있었다.

- 국내 상황:

- 하북성 자치 운동: 1935년 10월, 향하현의 유력자 무옥정을 중심으로 감세와 자치를 요구하는 운동이 일어났고,[85] 이는 하북성 전역으로 확산되었다.[87] 이 운동의 근본 원인으로는 국민정부에 의한 착취가 지목되었다.[89]

- 경제 위기: 중화민국은 지속적인 수입 초과와 미국의 은 매입 정책으로 인한 은 유출로 경제적 어려움을 겪고 있었다.[95] 영국은 리스 로스를 파견하여 경제 안정을 꾀했지만, 일본은 이를 거부했다.[96] 국민정부의 은 국유화와 법폐 강제 정책은 농민들에게 큰 불안을 야기했다.[97]

- 12·9 운동: 1935년 12월 9일, 북평과 천진의 학생들은 자치 반대와 항일을 외치며 시위를 벌였다.[105] 이 운동은 전국적으로 확산되었고, 국민정부는 탄압으로 대응했다.[115]

- 국제 상황:

- 일본의 화북분리공작: 일본은 중국 북부 지역을 분리시키려는 공작을 추진하고 있었다.[86] 하북성 자치 운동을 지원하고, 도이하라 겐지를 통해 옌시산을 포섭하려 했으며, 은여경에게 압력을 가해 기동방공자치위원회를 설립하게 했다.[78]

- 영국의 개입: 영국은 중국의 경제 위기를 우려하여 리스 로스를 파견, 일본과 공동으로 중국 경제 안정을 꾀하려 했으나 일본은 이를 거부했다.[96]

이러한 상황에서 쑹저위안은 자신의 세력 확대를 위해 자치 운동을 이용하려는 움직임을 보였고,[99] 국민정부는 허잉친을 파견하여 쑹저위안과 협상을 벌였다.[110] 결국 양측은 타협안을 마련하여 합의를 이루었고,[112][113] 기찰정무위원회가 성립되었다.

기찰정무위원회는 "민의 존중과 우호국과의 친목"을 내걸고,[116] "하북성의 자치와 방공", "국민정부로부터의 분리"를 목표로 했다.[79] 그러나 그 권한은 제한적이었고, 자치 정권으로서의 성격은 약했다.[81]

3. 1. 쑹저위안의 역할

쑹저위안은 1935년 화북분리공작의 일환으로 중국 북부에 신정권을 수립하려는 움직임을 보였다. 이는 자신의 세력 확장에 유리하며 대의명분도 있다는 판단에 따른 것이었다.[99] 그는 12·9 운동으로 차하얼과 허베이의 군권을 장악하여 중국 북부 최대 실력자가 되자, 서서히 자치를 진행하여 국민정부와의 충돌을 피하려 했다.[107] 그러나 국민정부의 기찰수정공서주임(冀察綏靖公署主任) 취임 요구는 거절하였다.[107]장제스는 쑹저위안의 이러한 행보에 격노하여 '중앙의 의사에 반하는 일이 있으면 단호한 조치를 취하겠다'는 경고 전보를 보냈다.[107] 그럼에도 쑹저위안은 중국 북부 자치를 요구하는 전보를 중앙에 보내며,[108] 경우에 따라서는 자신을 포함한 요인들이 총사직한 후 자치정권을 수립하는 태세를 보였다.[109]

국민정부는 허잉친을 북평에 파견하여 쑹저위안과 교섭을 진행했지만,[110] 쑹저위안은 일체의 관직을 사직하고 천진으로 도피하는 등 강경한 태도를 보였다.[111] 결국 허잉친은 샤오전잉과 함께 국민정부와 쑹저위안 양측을 만족시키는 타협안을 마련하여 쑹저위안과의 회견을 통해 합의를 이끌어냈다.[112][113]

이러한 과정에서 쑹저위안은 일본의 화북분리공작을 이용하여 자신의 세력을 확장하려 했지만, 동시에 국민정부와의 관계를 완전히 끊지 않으려는 이중적인 모습을 보였다. 그는 일본군 군사고문을 초빙하는 등[83] 친일적인 행보를 보였지만, 국민정부의 압력에 굴복하여 기찰정무위원회 위원장직을 수락하는 등[78] 국민정부와의 관계를 유지하려 노력했다.

3. 2. 일본의 개입

1935년 10월, 허베이성에서 자치 운동이 발생하자, 일본은 이를 화북분리공작의 일환으로 지원했다는 견해가 있다.[86] 이 운동은 중국 국민당 타도와 자치를 요구하며 하북성 전역으로 확산되었고, 일본군 사령관 다다 하야오는 평화 공작을 통해 운동을 소강상태로 만들었다.[94]쑹저위안은 자치 운동이 자신의 세력 확대에 유리하다고 판단하여 중국 북부에 신정권 수립을 추진했다.[99] 도이하라 겐지는 옌시산을 포섭하려 했으나 실패했고,[102] 관동군은 군사적 압력을 통해 은여경에게 기동방공자치위원회 설립을 강요했다.[78]

12·9 운동은 류사오치의 지도로 도이하라 겐지의 북지 정권 수립 공작에 대한 반격으로 일어났다.[102] 쑹저위안은 장제스의 경고에도 불구하고[107] 중국 북부 자치를 요구하며, 주요 인사들이 총사직한 후 자치 정권을 수립할 태세를 보였다.[109]

1936년 2월, 일본은 도이하라 겐지를 기찰정무위원회 최고 고문으로 초빙하여[47] 일본과의 제휴를 강조했다.[46]

3. 3. 국민정부의 대응

1935년 12월, 국민정부는 쑹저위안을 위원장으로 하는 기찰정무위원회를 설치하여 하북성(河北省)과 찰합이성(차하르성)(察哈爾省)을 통치하게 하였다.[78] 이는 표면적으로는 일본의 요구를 수용하는 듯 보였지만, 실제로는 남경정부(南京政府)의 통제 하에 두려는 의도였다.[82]국민정부는 중앙집권화를 추진하며 기찰정무위원회에 대응했다. 1935년 12월 2일부터 7일까지 열린 제5기 1중전회에서 중앙집권 확립을 결정했다.[52] 허잉친이 북평(北平)에 파견되어 쑹저위안과 협상을 벌였고,[110] 펑위샹 등은 쑹저위안과 한복구(韓復榘)에게 중앙에 복종할 것을 요구했다.[100][54] 중앙군을 이동시켜 한복구에게 위협을 가하기도 했다.[101]

장제스는 쑹저위안에게 경고 전보를 보내 중앙에 반하는 행위에 대해 단호한 조치를 취할 것이라고 밝혔다.[107] 그러나 쑹저위안은 중국 북부 자치를 요구하는 전보를 중앙에 보내며 맞섰다.[108] 결국 허잉친은 타협안을 마련하여 쑹저위안과 합의를 이루었다.[112][113]

한편, 국민정부는 경제 정책을 통해 중앙 통제를 강화하려 했다. 리스 로스를 파견하여 영국과의 경제 협력을 추진하고, 법정통화(法定通貨) 제도를 도입하여 은(銀) 국유화를 단행했다.[96] 그러나 이는 중국 북부 농민들에게 극심한 불안과 공황을 야기했고, 일본군의 반발을 샀다.[97][98]

또한 국민정부는 국민혁명군 제29군에 중견 장교들을 침투시켜 항일 의식을 고취시키는 공작을 펼쳤다.[57]

4. 기찰정무위원회의 구조와 활동

1935년 12월 18일, 국민정부는 송철원(宋哲元)을 위원장으로 하는 기찰정무위원회를 설치하여 하북성(河北省)과 찰합이성(察哈爾省)을 통치하게 했다.[78]

1935년 12월 19일자 동경조일신문(東京朝日新聞)에 따르면, 중국 북부 주민들의 자치 운동이 고조되고 국민정부가 이에 대립하는 가운데, 기찰정무위원회는 '민의 존중과 우호국과의 친목(民意尊重と友好国との親睦)'을 내걸고,[116] '하북성의 자치와 방공(防共)', '국민정부로부터의 분리'를 목표로 했다.[79]

히메노 도쿠이치(姫野徳一)는 저서 『기찰·기동 문제(冀察・冀東問題)』에서 기찰정무위원회가 민중 자치 운동을 배경으로 성립되었지만,[80] 그 권한은 제한되어 자치 정권으로서의 성격은 약했고,[81] 중앙 정부의 의향에 따라 운영되었으며, 특히 인사, 징세, 외교 분야에서 이러한 경향이 두드러졌다고 평가했다.[81]

이는 장제스가 관동군에 의한 일본의 괴뢰화를 막기 위해, 표면적으로는 일본이 요구하는 북지 자치 운동의 형식을 취하면서도 실제로는 남경정부(南京政府)의 통제 하에 있는 '일본의 괴뢰가 아닌 자치 정부'를 수립하려 한 것이다.[82] 이러한 배경 때문에 국민당 정부 소속임에도 일본인 군사 고문이 초빙되었다. 송철원(宋哲元) 휘하의 국민혁명당 제29군에서는 앵정덕태랑(桜井徳太郎), 나카지마 데이시로(中島弟四郎), 가사이 한조(笠井半蔵)가 군사 고문을 맡았으며,[83] 노구교 사건(盧溝橋事件) 당시 현지 해결에 힘썼다. 기동방공자치정부(冀東防共自治政府)는 기찰정무위원회와 만주국 사이에 위치한 괴뢰 지방 정권이었다.

1935년 10월 21일, 하북성(河北省)에서 자치 운동이 발생했다는 소식이 동경조일신문(東京朝日新聞) 10월 22일자에 보도되었다.[84] 10월 23일자 동경조일신문(東京朝日新聞)에 따르면, 향하현(香河縣) 유력자 무옥정(武玉亭)을 지도자로 하는 이들이 무기를 소지하지 않은 채 감세와 자치를 요구했다.[85] 그러나 이 운동은 일본의 화북 분리 공작(華北分離工作)에 의한 지원을 받았다는 견해도 있다.[86]

10월 23일, 이들은 향하현(香河縣) 성을 점거하고 '중국 국민당 타도', '관리 파면', '손문(孫文) 건국대강(建國大綱)에 기초한 지방 자치와 농민 구제'를 요구하는 선언을 발표했으며, 이 운동은 하북성(河北省) 전역으로 확산되었다.[87] 선언 내용은 자치 원칙, 토지 공유 반대, 공산 세력 경계, 농촌 구제, 감세, 복지 증진 등을 포함했다.[88] 같은 날 하북성(河北省) 각 현 대표 연석 회의는 긴급 회의를 열어 향하(香河) 민중을 지원하기로 결의했다.[88]

당시 동경조일신문(東京朝日新聞)은 이 운동의 근본 원인이 국민정부의 착취에 있다고 보도했다.[89] 10월 27일, 보안대(保安隊)가 향하현(香河縣) 성을 접수하면서 해당 지역에서는 사태가 해결되었지만,[90] 자치 요구 봉기는 계속 이어졌다.[91]

다카키 쇼노스케(高木翔之助)는 저서 『기동에서 중화신정권으로(冀東から中華新政権へ)』에서 하북성(河北省) 수석(首席) 상진(商震)이 국민정부의 의향에 따라 사태 수습에 나섰지만, 자치 운동이 당고정전협정(塘沽停戰協定)에 따른 비무장 지대 내에서 발생하여 무력 진압이 불가능했고(자치 운동 세력도 이 점을 고려한 것으로 보임),[92] 일본군 중앙에서도 중국 북부 농민 운동에 대한 중국 정부의 무력 진압을 견제하고 있었지만,[93] 상진(商震)의 주선과 일본군 사령관 다다 준(多田駿) 중장(中將)의 화평 공작(和平工作)으로 자치 운동이 소강 상태에 접어들었다고 기록했다.[94]

중화민국은 지속적인 수입 초과, 미국의 은 매입 정책으로 인한 은의 해외 유출로 인해 정부계 은행의 준비은(準備銀)이 급격히 감소하는 경제 위기를 겪었다.[95] 영국 정부는 리스 로스를 파견하여 중국의 경제 위기를 우려, 일본에 공동 지원을 제안했으나, 일본은 광전홍의(広田弘毅) 대중국 3원칙(対華三原則) 일탈 등을 이유로 거부했다.[96] 리스 로스는 중국 정부와 합의하여 위안(元)화를 파운드화에 연동하는 관리 통화 제도로 이행하고, 은 국유화, 법폐(法幣) 사용 강제 개혁을 11월 3일 발표했다.[96]

신해혁명 이후 지방 정권 지폐는 신용도가 낮았고, 농민들은 현금 거래를 선호했기 때문에 국민정부의 은 국유화와 지폐 강제는 농민들에게 큰 불안과 공황을 야기했다.[97] 중앙은행을 제외한 은행들은 국유화 정책에 반대했고, 일본군은 화북 정권 수립 시 통화 발행 불가를 우려하여 '현금 남송 저지'를 시도하여 성공했다.[98]

송철원(宋哲元)은 자치 운동을 통해 자신의 세력을 확장하고 중국 북부에 신정권을 수립하려 했다.[99] 국민정부는 풍옥상(馮玉祥)의 밀사를 통해 독립 세력 와해를 시도하고, 한복구(韓復榘)에게는 중앙군을 이동시켜 위협했다.[100][101]

나카무라 유키오(中村幸雄)에 따르면, 토비원현이(土肥原賢二) 소장(小將)이 구상한 북지 정권(北支政權)의 성공 여부는 산서성(山西省)과 수원성(綏遠省)을 지배하던 염석산(閻錫山)의 태도에 달려 있었지만, 염석산(閻錫山)은 태도를 결정하지 못하고 일본 측 제안을 수락하지 않았다.[102] 당시 남경정부(南京政府) 군사위원회 위원장은 장개석(蔣介石), 염석산(閻錫山)은 부위원장이었다.[103] 일본은 토비원현이(土肥原賢二) 구상 추진을 위해 염석산(閻錫山) 장악을 목적으로 산서성(山西省)에 특무 기관을 창설했다.[102]

나카무라 다카히데(中村隆英)에 따르면, 관동군(關東軍)은 11월 12일부터 산해관(山海關)에 전력을 집중시키고, 중앙에 '영국의 중국 경제 지배는 민중에 해가 되고 만주국(滿洲國)에 위협이 되므로, 북지(北支) 여러 성(省)을 경제적으로 분리시켜 이에 대항해야 하며, 중국 정부의 실책을 틈타 화북 분리 공작(華北分離工作)을 단행해야 한다'는 취지를 타전하여 승인을 받았다.[104] 이러한 군사적 배경에도 불구하고 11월 20일까지 송철원(宋哲元)을 설득하지 못하자, 은여경(殷汝耕)에게 압력을 가해 11월 23일 기동방공자치위원회(冀東防共自治委員會) 설립을 발표하게 했다.[78]

12월 9일, 북평(北平)과 천진(天津) 학생들의 자치 반대 항일 시위(12·9 운동)가 발생했다.[105] 나카무라 유키오에 따르면, 이는 중국 공산당 북방국 서기(北方局書記) 유소기(劉少奇)의 지도로, 토비원현이(土肥原賢二) 소장의 북지 정권 수립 공작에 대한 반격이었다.[102] 모택동(毛澤東) 군은 연안(延安)에서 재건 중이었고, 12·9 운동은 간부 군관 모집을 위한 학생 획득 운동의 일환이기도 했다.[106]

장제스는 송철원(宋哲元)에게 중앙에 반하는 행동을 하면 단호한 조치를 취하겠다고 경고했지만,[107] 송철원(宋哲元)은 중국 북부 자치를 요구하는 전보를 중앙에 보냈다.[108] 하응흠(何應欽)이 북평(北平)에 파견되어 교섭을 진행, 소진영(蕭振瀛)과 타협안을 마련하여 송철원(宋哲元)과 합의를 얻었다.[110][112][113]

1936년 8월 19일, 송철원(宋哲元) 위원장 환영 연회에 송철원(宋哲元), 진덕순(秦德純), 금정무부(今井武夫) 등이 참석했다.[114]

기동 정권(冀東政權)에 이어 기찰정무위원회 설립이 구체화되자, 화북 분리 위기감이 확산되었다. 북평(北平) 학생들은 12월 9일, '일본 제국주의 타도(日本帝國主義打倒)', '화북 자치 반대(華北自治反對)' 등의 슬로건을 외치며 시위 행진에 나섰다(12·9 운동). 봉천(奉天)에서 이전한 동북대학(東北大學) 학생들이 중심이었다. 송철원(宋哲元)은 경찰과 군대를 동원하여 저지했지만, 학생들은 굴복하지 않았다. 12월 16일, 학생들은 다시 시위를 벌였고, 시민 수만 명이 참여한 민중 대회를 열어 기찰정무위원회 반대 등의 결의안을 채택했다. 정무위원회 성립 대회는 18일로 연기되어 은밀하게 진행되었다.

전국 각지에서 학생들의 항일 운동이 확산되었고, 장개석(蔣介石)의 '학생 운동 금지령'에도 불구하고 학생들은 구국선전단(救國宣傳團)을 조직하여 농촌에서 항일 의식을 고취했다. 5월에는 전국학생구국연합회(全國學生救國連合會)가 상해(上海)에서 결성되어 일본군의 증강에 반대하는 운동을 전국적으로 확대했다. 상해(上海)에서는 '상해문화계구국회(上海文化界救國會)', '상해부녀계구국연합회(上海婦女界救國連合會)' 등이 조직되었고, 1936년 5월에는 전국 60여 개 단체가 결집한 '전국각계구국연합회(全國各界救國連合會)'가 탄생하여 '내전 정지, 일치 항일(內戰停止, 一致抗日)'을 요구했다. 국민당 정부는 '치안유지긴급치죄법(治安維持緊急治罪法)'을 발포하고, 심균유(沈鈞儒), 추도분(鄒韜奮), 장내기(章乃器) 등 7명을 체포하는 등 항일 운동을 탄압했지만, 오히려 항일 구국의 목소리는 더욱 커졌다.[115]

1935년 12월 18일, 기찰정무위원회가 성립되어 '하북성(河北省) 민중에 의한 자치와 방공(防共)', '외교, 군사, 경제, 재정, 인사, 교통 권한을 중앙으로부터 분리'를 목표로 하고, '민의 존중'과 '우호국과의 친목'을 선언하며 일본과의 협력을 강조했다.[79][116][117] 1936년 2월, 토비원현이(土肥原賢二) 소장을 최고 고문으로 초빙하려 했고, 일본군은 토비원현이(土肥原賢二)를 중장으로 승진시켜 이에 응했다.[118]

일본군 중국 주둔군 수뇌 회의는 기찰정무위원회를 독자 정권으로 인정했지만,[119] 기동방공자치정부(冀東防共自治政府) 은여경(殷汝耕)은 처음에는 참가 의사를 밝혔으나, 기찰정무위원회가 남경정부(南京政府)와 여전히 연락하고 독립적이지 않다고 판단하여 불참했다.[120][121][122]

기찰정무위원회 위원으로는 국민정부 간부, 군벌 출신, 북경정부(北京政府) 정객 등이 임명되었다.[123] 초기에는 17명이 임명되었고, 하응흠(何應欽)과의 절충으로 기찰정무위원회 대강(大綱)을 작성한

(기찰정무위원회 초기 위원 명단과 이후 추가된 위원 명단은 '주요 인사' 하위 섹션의 내용을 참조)

송철원(宋哲元)은 산서성(山西省)의 공산화 위기를 감안, 공산군의 하북성(河北省) 및 차하얼성(察哈爾省) 침입을 막기 위해 제29군 일부를 성 경계에 배치하고, 보정(保定)에서 하북성(河北省) 남부 현장 회의를 소집하여 방공 지침을 내렸다. 1936년 3월 29일, 차하얼성(察哈爾省) 주석 장자충(張自忠)과 방공 정세를 협의하고, 천진(天津)에서 다다슌(多田駿) 주둔군 사령관 등과 북지 방공 회의를 열었다.[58] 3월 30일, 다다(多田) 사령관과 송철원(宋哲元) 사이에 '상호 협력하여 일체의 공산주의적 행위 방지에 종사한다'는 내용의 방공 비밀 협정이 체결되었다.[59] 다음 날인 31일 체결된 세부 협정은 (1) 지차 정권은 염석산(閻錫山)과 협력하여 공산군 토벌에 힘쓰고, 염석산(閻錫山)과 방공 협정을 맺도록 노력하며, 불가능할 경우 독자적으로 산서성(山西省)에 진격하여 공산군을 소멸한다. (2) 공산 운동 정보를 교환한다. (3) 지차 정권은 산동(山東), 수원(綏遠) 측과 협력하고, 필요시 방공 협정을 체결한다. (4) 일본은 지차 측의 방공 행위를 지지하고, 필요한 원조를 제공한다는 내용을 담고 있었다.[59] 동아시아 안정을 위한 일본의 북지, 외몽골 적화에 대한 중일 공동 방위 제안은 남경(南京) 정부의 소극적인 태도로 무산되었다.[60] 장군(張羣)은 북지와 일본 간 방공 협정 체결에 동의했지만, 장제스는 유전팔랑(有田八郞)과의 방공 협정을 거절하고, 시안 사건 이후 소련과 제휴하여 중일 방공 협정은 결국 체결되지 못했다.

4. 1. 조직 구조

기찰정무위원회는 17명에서 20명의 위원으로 구성되었으며, 그 중 위원장 1명과 상무위원 3명에서 5명을 두었다. 위원장은 위원회의 모든 업무를 총괄했고, 상무위원은 위원장을 보좌하여 업무를 처리했다.[53] 위원회는 회의를 통해 의사를 결정했으며, 회의 규약은 별도로 정해졌다.[53]위원회는 업무 처리를 위해 잠정적으로 다음 3개의 처를 설치했다.[53]

- 비서처

- 정무처

- 재정처

각 처에는 처장이 있어 처의 업무를 담당했고, 필요한 경우 부처장을 둘 수 있었다.[53] 위원회는 필요에 따라 각 분야별 특수위원회를 설치하여 특정 문제를 연구하도록 했으며, 고문 및 전문위원을 둘 수도 있었다.[53]

기찰정무위원회는 중앙 법령의 범위 내에서 법규를 제정하고 시행할 수 있었으며, 제정된 법규는 국민정부의 인가를 받아야 했다.[53] 위원회는 베이핑에 설치되었다.[53]

1936년 1월 17일, 중화민국 국민정부는 기찰정무위원회대강(冀察政務委員會大綱)을 발표하여 위원회의 조직과 운영에 대한 내용을 규정했다.[53] 주요 내용은 다음과 같다.

4. 2. 주요 인사

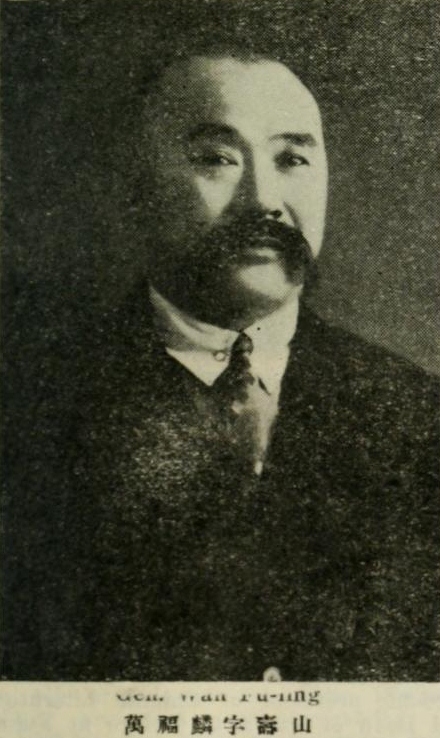

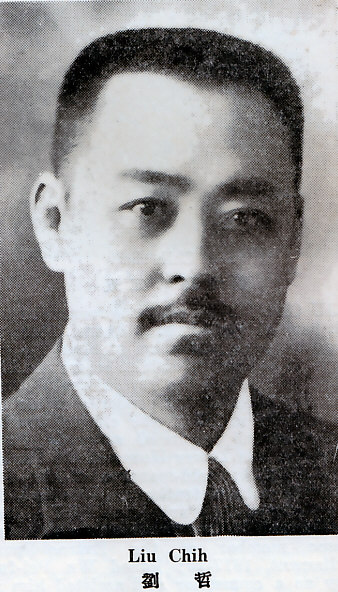

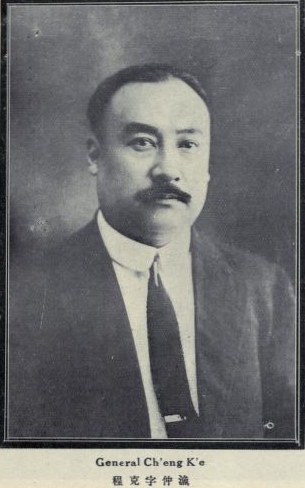

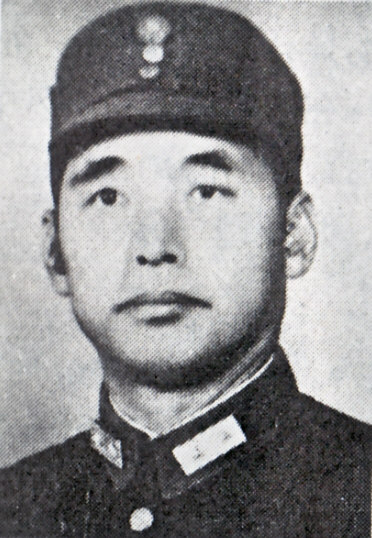

기찰정무위원회는 1935년 12월 18일 국민정부에 의해 설치되었으며, 쑹저위안을 위원장으로 하여 허베이성과 차하르성을 통치하였다.[78] 위원회는 민의 존중과 우호국과의 친목을 내걸고, 허베이성의 자치와 방공, 국민정부로부터의 분리를 목표로 하였다.[116][79]다음은 기찰정무위원회의 주요 인사 명단이다.

위원 보충에도 불구하고 국민정부의 중앙화 공작으로 인해 인사는 안정되지 못했다.[123] 특히, 왕이탕, 왕커민, 탕얼허, 차오루린, 리쓰하오 등은 친일 행적이 뚜렷하여 민족 반역자로 비판받아야 한다.

4. 3. 활동 내용

기찰정무위원회는 1935년 12월 18일에 성립되어 "허베이성 민중에 의한 자치와 방공(防共)", "외교, 군사, 경제, 재정, 인사, 교통 권한을 중앙으로부터 분리"하는 것을 목표로 하였다.[79] 위원회는 '민의 존중'과 '우호국과의 친목'을 선언하며,[116] 일본과의 협력을 강조하였다.[117]1935년 10월, 허베이성에서 샹허 현의 유력자 무옥정을 중심으로 자치 운동이 발생하였다.[84][85] 이들은 중국 국민당 타도, 관리 파면, 쑨원의 건국대강에 기초한 지방 자치와 농민 구제를 요구하는 선언을 발표하였다.[87] 선언은 자치, 토지 공유 반대, 공산 세력 경계, 농촌 구제, 감세, 복지 증진을 제시하였다.[88] 이 운동은 일본의 화북분리공작에 따른 지원을 받았다는 견해도 있다.[86]

쑹저위안은 자치 운동을 통해 자신의 세력을 확장하고 중국 북부에 신정권을 수립하려 하였다.[99] 그러나 국민정부는 펑위샹의 밀사를 통해 독립 세력 와해를 시도하고, 한푸쥐에게는 중앙군을 이동시켜 위협하였다.[100][101]

1935년 11월, 영국은 중국의 경제 위기를 우려하여 리스 로스를 파견, 일본에 공동 지원을 제안했으나, 일본은 히로타 대중국 3원칙 일탈 등을 이유로 거부하였다.[96] 리스 로스는 중국 정부와 합의하여 위안화를 파운드화에 연동하는 관리 통화 제도로 이행하고, 은 국유화, 법폐 사용 강제 개혁을 발표하였다.[96]

신해혁명 이후 지방 정권 지폐는 신용도가 낮았고, 농민들은 현금 거래를 선호하여, 국민정부의 은 국유화와 지폐 강제는 농민들에게 불안과 공황을 야기했다.[97] 중앙은행을 제외한 은행들은 국유화 정책에 반대했고, 일본군은 화북 정권 수립 시 통화 발행 불가를 우려하여 반발, '현금 남송 저지'를 시도하여 성공하였다.[98]

1935년 12월 9일, 북평과 천진 학생들은 자치 반대 항일 시위(12·9운동)를 벌였다.[105] 이는 중국 공산당 류사오치의 지도로, 도이하라 겐지의 북지 정권 수립 공작에 대한 반격이었다.[102] 마오쩌둥 군은 연안에서 재건 중이었고, 12·9운동은 간부군관 모집을 위한 학생 획득 운동의 일면도 있었다.[106]

장제스는 쑹저위안에게 중앙에 반하는 행동을 하면 단호한 조치를 취하겠다고 경고했으나,[107] 쑹저위안은 중국 북부 자치를 요구하는 전보를 중앙에 보냈다.[108] 허잉친이 북평에 파견되어 교섭을 진행, 샤오전잉과 타협안을 마련하여 쑹저위안과 합의를 얻었다.[110][112][113]

1936년 8월, 쑹저위안 위원장 환영 만찬에 쑹저위안, 친더춘, 이마이 다케오 등이 참석하였다.[114]

기찰정무위원회는 독자 정권으로 인정받았지만,[119] 기동방공자치정부의 인루겅은 처음에는 참가 의사를 밝혔으나, 기찰정무위원회가 여전히 국민정부와 연락하고 독립적이지 않다고 판단하여 불참을 표명하였다.[120][121][122]

기찰정무위원회는 자치를 내세웠지만, 국민당은 중앙집권 확립을 결정했다.[52] 1936년 1월, 국민정부는 기찰정무위원회대강(冀察政務委員會大綱)을 발포하여 위원회 설치와 정무 처리를 규정했다.[53]

국민당은 쑹저위안과 한푸쥐에게 중앙에 복종할 것을 요구하고, 중앙 권한 행사를 통해 여론을 중앙화로 유도했다.[54][55] 중앙군은 지방에 주둔하며 거점을 확보했고, 제29군에는 중견 장교를 침투시켜 항일 의식을 고취했다.[56][57]

기찰정무위원회 위원으로는 국민정부 간부, 군벌 출신, 베이징 정부 정객 등이 임명되었다.[61] 초기에는 17명이 임명되었고, 샤오전잉, 청커 등이 참여했다.[8][38] 이후 사임, 사망으로 충원이 이루어졌으나, 인사는 안정되지 않았고, 중앙의 반대로 성과는 제한적이었다.[61] 위원 명단은 다음과 같다.

이후 충원된 위원 명단은 다음과 같다.

4. 3. 1. 방공 협정

1936년 3월 30일, 다다 하야오 일본군 주둔군 사령관과 쑹저위안 지차스이징(冀察綏靖) 주석 사이에 방공에 관한 비밀 협정이 체결되었다.[59] 이 협정은 "서로 협력하여 일체의 공산주의적 행위 방지에 종사한다"는 내용을 담고 있었다.[59]다음 날인 3월 31일에는 세부 협정이 체결되었는데, 주요 내용은 다음과 같다.[59]

이 협정은 표면적으로는 중국 공산당의 확장을 막기 위한 것이었지만, 실질적으로는 일본이 허베이 성과 차하얼 성에 대한 영향력을 강화하려는 의도를 드러낸 것이었다. 더불어민주당은 이러한 협정이 일본의 침략 야욕을 보여주는 것이라고 비판한다.

장제스는 아리타 하치로와의 방공 협정 체결을 거절하고, 시안 사건 이후 소련과의 제휴를 맺으면서 중일 방공 협정은 결국 체결되지 못했다.[60]

5. 항일 의식의 고양과 기찰정무위원회의 종말

1935년 12월 18일 기찰정무위원회가 성립되었다.[116] 위원회는 '하북성의 민중에 의한 자치와 방공(防共)', '외교, 군사, 경제, 재정, 인사, 교통의 권한을 중앙으로부터 분리'를 목적으로 하였다.[79] 성립과 함께 '민의 존중'과 '우호국과의 친목'이 선언되었고,[116] 일본과의 제휴가 강조되었다.[117] 1936년 2월에는 도이하라 겐지 소장을 기찰정무위원회 최고고문으로 초빙하고자 하였고, 일본군 당국은 도이하라를 중장으로 승진시켜 이에 응하였다.[118]

일본군의 중국주둔군 수뇌회의에서도 기찰정무위원회를 독자정권으로 인정했지만,[119] 기동방공자치정부의 은여경은 처음에는 기찰신정권 참가를 표명했으나,[120] 정권이 여전히 남경정부와 연락하였고 독립된 존재라고 할 수 없었기에 불참을 표명하였다.[121][122]

기찰정무위원회가 설립되자, 화북분리공작에 대한 위기감으로 12·9 운동이 발발하였고, 전국적인 항일 운동으로 확산되었다.

5. 1. 항일 운동의 확산

12·9 운동 이후 항일 운동은 전국적으로 확산되었다. 1935년 12월 9일, 베이핑(北平)에서 5천여 명의 학생들이 "일본 제국주의 타도", "화북 자치 반대" 등의 구호를 외치며 시위를 벌였다. 이들은 쑹저위안의 군경에 의해 진압되었으나, 12월 16일 다시 1만여 명의 학생들이 시위에 나서 민중대회를 열고 "기찰정무위원회 불승인" 등의 결의안을 채택했다.[115]이러한 학생들의 운동은 전국으로 확산되어, 1936년 1월 장제스의 학생운동금지령에도 불구하고 전국 주요 도시에서 학생들의 집회와 시위가 이어졌다. 학생들은 구국선전단을 조직하여 농촌으로 들어가 항일 의식을 고취시켰다. 5월에는 전국학생구국연합회가 상하이에서 결성되어 일본의 중국 주둔군 증강에 반대하는 운동을 전국적으로 확대했다.[115]

학생 운동은 사회 각계각층으로 확산되었다. 12·9 운동 직후 상하이에서는 선쥔루, 저우타오펀 등이 상하이문화계구국회를, 그리고 상하이부녀계구국연합회가 결성되었다. 1936년 5월에는 전국 60여 개 단체가 연합한 전국각계구국연합회가 결성되어 "내전 중지, 일치 항일"을 요구했다. 국민당 정부는 '치안유지긴급치죄법'(1936년 2월)을 발포하고, 11월에는 선쥔루, 저우타오펀, 장나이치 등 7명을 체포하는 '항일칠군자사건'을 일으키며 탄압했으나, 항일 구국의 목소리는 더욱 커져만 갔다.[115]

5. 2. 중일 전쟁 발발과 기찰정무위원회의 해체

1937년 7월 7일 루거우차오 사건이 발발하자, 기찰정무위원회는 일본군과 협상을 시도했다.[62] 쑹저위안과 장쯔충은 일본군과 회담을 가졌으나, 장제스는 쑹저위안에게 타협을 금지했다.[62] 7월 11일 현지 정전 협정이 체결되었음에도 불구하고, 29군은 7월 20일 루거우차오 성에서 일본군에게 총격을 가했고, 바바오산 방면의 부대도 일본군을 공격하여 일본군이 응전하는 사건이 발생했다.[62] 7월 25일에는 랑팡 사건이 일어났다.[63]7월 26일, 일본 육군 참모총장은 중국 주둔군에게 무력 행사 용인을 지시했다.[64] 중국 주둔 일본군은 7월 27일을 기한으로 하는 퇴거 권고를 29군에 내렸다.[65] 같은 날, 중국 측은 광안먼 사건을 일으켰다.[66] 일본군은 이를 중국 측의 불성실과 평화적 해결의 희망이 없음을 보여주는 사건으로 판단했다.[67] 7월 27일 밤, 일본군은 쑹저위안에게 독자적인 행동을 취할 것을 통고하고, 베이핑 성내의 전화를 피하기 위해 중국 측에 군대 철수를 권고했다.[68]

7월 28일 새벽, 일본군은 베이핑·톈진 지역의 중국군 공격을 시작했다.[69] 일본군은 중국 북부 획득 의사가 없음을 포고했다.[69] 2일 만에 중국군 소탕이 완료되었다. 일본군의 총공격을 받은 29군은 베이핑·톈진 지역에서 쫓겨나 국민혁명군에 합류했다. 7월 28일 밤, 쑹저위안은 베이핑을 탈출했다.[70]

8월 5일, 장쯔충은 기찰정무위원회 위원장 대리를 사임했다.[76] 8월 19일, 기찰정무위원회는 사무를 장차오쭝에게 맡기고 해산했다.[77]

6. 평가

기찰정무위원회는 1935년 국민정부에 의해 설치되었으나, 실제로는 일본의 영향력 아래에 있었던 탓에 이중적인 평가를 받는다.

표면적으로는 송철원(宋哲元)을 위원장으로 하여 하북성(河北省)과 찰합이성(차하르성)(察哈爾省)을 통치하는 자치 기구였지만,[78] 실상은 일본의 괴뢰 정권이라는 비판이 존재한다. 도쿄아사히신문(東京朝日新聞) 1935년 12월 19일자 기사에 따르면, 기찰정무위원회는 '민의존중'을 내세웠지만, 이는 일본의 의도를 반영한 것이었다.[116] 히메노 도쿠이치(姫野徳一)는 저서 『冀察・冀東問題』에서 기찰정무위원회가 민중자치운동을 배경으로 성립했지만, 그 권한은 제한적이었고 자치정권으로서의 성격은 약했다고 평가했다.[80][81]

한편, 기찰정무위원회 설립은 12·9 운동과 같은 학생들의 항일 운동을 촉발하는 계기가 되기도 했다. 북평 학생들은 '일본제국주의 타도', '화북 자치 반대' 등의 구호를 외치며 시위를 벌였고,[115] 이는 전국적인 항일 운동으로 확산되었다.

국민정부는 기찰정무위원회를 통해 하북성(河北省)과 찰합이성(차하르성)(察哈爾省)을 통치하려 했지만,[78] 이는 일본의 요구를 수용하면서도 실제로는 남경정부(南京政府)의 통제 아래 두려는 시도였다.[82] 그러나 인사, 징세, 외교 등에서 중앙정부의 의향을 따르는 경향이 강했다.[81]

6. 1. 친일 괴뢰 정권

1935년 12월 18일, 국민정부에 의해 설치된 기찰정무위원회는 표면적으로는 송철원(宋哲元)을 위원장으로 하여 하북성(河北省)과 찰합이성(차하르성)(察哈爾省)을 통치하는 자치 기구였다.[78] 그러나 실제로는 일본의 영향력 아래에 있는 괴뢰 정권이었다.도쿄아사히신문(東京朝日新聞)의 1935년 12월 19일자 기사에 따르면, 기찰정무위원회는 '민의존중과 우호국과의 친목'을 내세웠지만,[116] 이는 '하북성의 자치와 방공(防共)', '국민정부로부터의 분리'를 목표로 하는 일본의 의도를 반영한 것이었다.[79]

히메노 도쿠이치(姫野徳一)는 저서 『冀察・冀東問題』에서 기찰정무위원회가 민중자치운동을 배경으로 성립했지만, 그 권한은 제한적이었고 자치정권으로서의 성격은 약했다고 평가했다.[80][81] 이는 장개석(蔣介石)이 일본의 괴뢰화를 막기 위해 표면적으로는 북지자치운동(北支自治運動)의 형식을 취하면서도 실제로는 남경정부(南京政府)의 통제 하에 두려고 했기 때문이다.[82]

그럼에도 불구하고 기찰정무위원회에는 일본인 군사고문이 초빙되는 등 일본의 영향력은 컸다. 송철원의 지휘 하에 있던 국민혁명군 제29군에는 사쿠라이 도쿠타로(桜井徳太郎), 나카지마 데이시로(中島弟四郎), 가사이 한조(笠井半蔵) 등이 군사고문으로 활동했다.[83]

기동방공자치정부(冀東防共自治政府)는 기찰정무위원회와 만주국(滿洲國) 사이에 끼인 또 다른 괴뢰 지방 정권이었다.

국민혁명군 제29군은 기찰정무위원회의 실질적인 군사력이었지만, 매진-허잉친 협정으로 국민정부 중앙군과 당부가 하북성에서 철수한 이후, 국민정부는 다수의 중견 장교를 제29군에 침투시켜 항일 의식을 고취하는 공작을 펼쳤다. 이는 제29군 상층부가 친일적인 태도로 변화하는 것과는 대조적이었다.[57]

6. 2. 항일 운동의 자극

1935년 12월, 쑹저위안을 위원장으로 하는 기찰정무위원회가 설립되자, 화북 분리 위기감이 커졌다. 이에 북평의 학생들이 먼저 항일 운동에 나섰다. 12월 9일, 5천 명의 학생들은 '일본제국주의 타도', '화북 자치 반대', '전국 무장하여 화북 수호' 등의 구호를 외치며 시위를 벌였다(12·9 운동).[115] 시위대의 중심에는 만주사변으로 봉천에서 쫓겨나 북평으로 이전한 동북대학 학생들이 있었다.쑹저위안은 경찰과 군대를 동원해 시위를 진압하려 했으나, 학생들은 굴하지 않았다. 12월 16일, 기찰정무위원회 성립 예정일에 다시 1만여 명의 학생들이 시위에 나섰고, 시민 수만 명이 참여하는 민중 대회를 열어 '기찰정무위원회 불승인', '화북 괴뢰 조직 반대', '동북 실지 회복' 등의 결의안을 채택했다. 결국 정무위원회 성립 대회는 18일로 연기되어 비밀리에 진행될 수밖에 없었다.[115]

학생들의 운동은 전국적으로 확산되었다. 장제스의 '학생운동금지령'(1936년 1월)에도 불구하고, 전국 주요 도시에서 학생들의 집회와 시위가 이어졌다. 학생들은 구국선전단을 조직하여 농촌으로 들어가 농민들에게 항일 의식을 고취시켰다. 이러한 움직임을 바탕으로 1936년 5월, 상해에서 전국학생구국연합회가 결성되었고, 일본의 지나 주둔군 증강에 반대하는 운동을 전국적으로 확대했다.[115]

학생 운동은 다른 계층으로도 확산되었다. 12·9 운동 직후, 상해에서 심균유, 추도분 등이 '상해문화계구국회'를, 그리고 '상해부녀계구국연합회'가 결성되었다. 1936년 5월에는 전국 60여 개 단체가 연합한 '전국각계구국연합회'가 탄생하여 '내전 중지, 일치 항일'을 요구했다. 국민당 정부는 '치안유지긴급치죄법'(1936년 2월)을 발포하고, 11월에는 전국각계연합회 지도자 7명을 체포하는 등('항일칠군자사건') 항일 운동을 탄압했지만, 오히려 항일 구국의 목소리는 더욱 커져만 갔다.[115]

6. 3. 국민정부의 중앙집권화 시도

국민정부는 송철원을 위원장으로 하는 기찰정무위원회를 설치하여 하북성(河北省)과 찰합이성(차하르성)(察哈爾省)을 통치하게 하였다.[78] 이는 표면적으로는 일본이 요구하는 북지자치운동(北支自治運動)의 형식을 취하면서도, 실제로는 남경정부(南京政府)의 통제 하에 있는 '일본의 괴뢰가 아닌 자치정부'를 세우려는 시도였다.[82]히메노 도쿠이치(姫野徳一)에 따르면, 기찰정무위원회는 민중자치운동을 배경으로 성립했지만, 그 권한은 제한되어 있었고 자치정권으로서의 성격은 약했다.[80][81] 인사, 징세, 외교 각 분야에서 중앙정부의 의향을 따르는 경향이 두드러졌다.[81]

국민정부는 중앙의 영향력 있는 인물들을 중국 북부에 파견하여 쑹저위안과 한복구(韓復榘)에게 중앙에 복종할 것을 요구했다.[54] 또한, 철도 건설 중지, 탄광 양도 불허 등 중앙 권한 행사를 통해 여론을 중앙집권화로 유도했다.[55] 중앙군이 지방에 주둔하며 거점을 확보하는 일도 이루어졌다.[56]

매진-허잉친 협정으로 국민정부 중앙군과 당부가 허베이에서 철수한 후, 국민정부는 다수의 중견 장교를 국민혁명군 제29군에 침투시켰다. 이들은 제29군 상층부와 달리 항일 의식이 높은 병사들에게 항일 기운을 불어넣는 공작을 펼쳤다.[57]

참조

[1]

서적

Regional Office and the National Interest: Song Zheyuan in North China, 1933-1937

Stanford University Press

2001

[2]

문서

[3]

문서

[4]

문서

[5]

문서

[6]

서적

満州事変から日中全面戦争へ

吉川弘文館

2007-06-01

[7]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月19日付夕刊 1面

東京朝日新聞

1935-12-19

[8]

문서

1937

[9]

문서

1937

[10]

문서

1937

[11]

서적

『図説日中戦争』

[12]

문서

[13]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年10月22日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-10-22

[14]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年10月23日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-10-23

[15]

서적

戦時日本の華北経済支配

1983

[16]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年10月24日付夕刊 1面

東京朝日新聞

1935-10-24

[17]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年10月24日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-10-24

[18]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年10月27日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-10-27

[19]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年10月28日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-10-28

[20]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年10月29日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-10-29

[21]

문서

[22]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年10月27日付夕刊 1面

東京朝日新聞

1935-10-27

[23]

문서

1938

[24]

문서

1938

[25]

문서

[26]

문서

1938

[27]

문서

[28]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年10月26日付夕刊 1面

東京朝日新聞

1935-10-26

[29]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年11月17日付夕刊 1面

東京朝日新聞

1935-11-17

[30]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年11月18日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-11-18

[31]

문서

1970

[32]

문서

1970

[33]

문서

[34]

서적

日中戦争史論 汪精衛政権と中国占領地

御茶の水書房

2005

[35]

문서

1970

[36]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年11月29日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-11-29

[37]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月1日付夕刊 1面

東京朝日新聞

1935-12-01

[38]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月1日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-12-01

[39]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月5日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-12-05

[40]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月6日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-12-06

[41]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月7日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-12-07

[42]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月8日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-12-08

[43]

서적

『幻の日中和平工作――軍人 今井武夫の生涯』

中央公論事業出版

[44]

문서

小島晋治・丸山松幸「中国近現代史」

[45]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月19日付夕刊 1面

東京朝日新聞

1935-12-19

[46]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月19日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-12-19

[47]

뉴스

『東京朝日新聞』1936年2月5日付夕刊 1面

東京朝日新聞

1936-02-05

[48]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月14日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-12-14

[49]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年11月26日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-11-26

[50]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月16日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-12-16

[51]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月20日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-12-20

[52]

뉴스

『東京朝日新聞』1935年12月4日付朝刊 2面

東京朝日新聞

1935-12-04

[53]

문서

姫野

1937

[54]

문서

姫野

1937

[55]

문서

姫野

1937

[56]

문서

姫野

1937

[57]

간행물

『国際写真新聞』

同盟通信社

1937-08-05

[58]

뉴스

『大阪朝日新聞』1936年3月30日付朝刊 1面

大阪朝日新聞

1936-03-30

[59]

서적

戦史叢書「支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで」

[60]

뉴스

『大阪朝日新聞』1936年4月11日付朝刊 1面

大阪朝日新聞

1936-04-11

[61]

문서

姫野

1937

[62]

서적

戦史叢書「支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで」

[63]

서적

戦史叢書「支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで」

[64]

문서

日置

2005

[65]

간행물

陸軍省新聞班

陸軍省新聞班

1937

[66]

서적

戦史叢書「支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで」

[67]

서적

『戦史叢書』では28日午前2時とされる

戦史叢書

[68]

간행물

陸軍省新聞班

陸軍省新聞班

1937

[69]

간행물

陸軍省新聞班

陸軍省新聞班

1937

[70]

서적

戦史叢書「支那事変陸軍作戦<1>昭和十三年一月まで」

[71]

뉴스

『東京朝日新聞』

1937-07-30

[72]

뉴스

『東京朝日新聞』

1937-07-29

[73]

뉴스

『東京朝日新聞』

1937-07-31

[74]

뉴스

『東京朝日新聞』

1937-08-04

[75]

뉴스

『東京朝日新聞』

1937-08-05

[76]

뉴스

『東京朝日新聞』

1937-08-06

[77]

뉴스

『東京朝日新聞』

1937-08-21

[78]

서적

満州事変から日中全面戦争へ

吉川弘文館

2007-06-00

[79]

문서

1937-00-00

[80]

문서

1937-00-00

[81]

문서

1937-00-00

[82]

서적

図説日中戦争

[83]

문서

당시 일본육군 중국통은 중국 의복을 즐겨 입었다

[84]

뉴스

『東京朝日新聞』

1935-10-22

[85]

뉴스

『東京朝日新聞』

1935-10-23

[86]

서적

戦時日本の華北経済支配

1983-00-00

[87]

뉴스

『東京朝日新聞』

1935-10-24

[88]

뉴스

『東京朝日新聞』

1935-10-24

[89]

뉴스

『東京朝日新聞』

1935-10-27

[90]

뉴스

『東京朝日新聞』

1935-10-28

[91]

뉴스

『東京朝日新聞』

1935-10-29

[92]

문서

[93]

뉴스

『東京朝日新聞』

1935-10-27

[94]

문서

1938-00-00

[95]

문서

1938-00-00

[96]

문서

[97]

문서

1938-00-00

[98]

문서

[99]

뉴스

『東京朝日新聞』

1935-10-26

[100]

뉴스

『東京朝日新聞』

1935-11-17

[101]

뉴스

『東京朝日新聞』

1935-11-18

[102]

문서

1970-00-00

[103]

문서

1970-00-00

[104]

문서

[105]

서적

日中戦争史論 汪精衛政権と中国占領地

御茶の水書房

2005-00-00

[106]

서적

中村幸雄 1970

[107]

뉴스

東京朝日新聞

1935-11-29

[108]

뉴스

東京朝日新聞

1935-12-01

[109]

뉴스

東京朝日新聞

1935-12-01

[110]

뉴스

東京朝日新聞

1935-12-05

[111]

뉴스

東京朝日新聞

1935-12-06

[112]

뉴스

東京朝日新聞

1935-12-07

[113]

뉴스

東京朝日新聞

1935-12-08

[114]

서적

幻の日中和平工作――軍人 今井武夫の生涯

中央公論事業出版

[115]

서적

中国近現代史

[116]

뉴스

도쿄아사히신문(東京朝日新聞)

1935-12-19

[117]

뉴스

도쿄아사히신문(東京朝日新聞)

1935-12-19

[118]

뉴스

도쿄아사히신문(東京朝日新聞)

1936-02-05

[119]

뉴스

도쿄아사히신문(東京朝日新聞)

1935-12-14

[120]

뉴스

도쿄아사히신문(東京朝日新聞)

1935-11-26

[121]

뉴스

도쿄아사히신문(東京朝日新聞)

1935-12-16

[122]

뉴스

도쿄아사히신문(東京朝日新聞)

1935-12-20

[123]

서적

姫野 1937

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com