동국정운

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

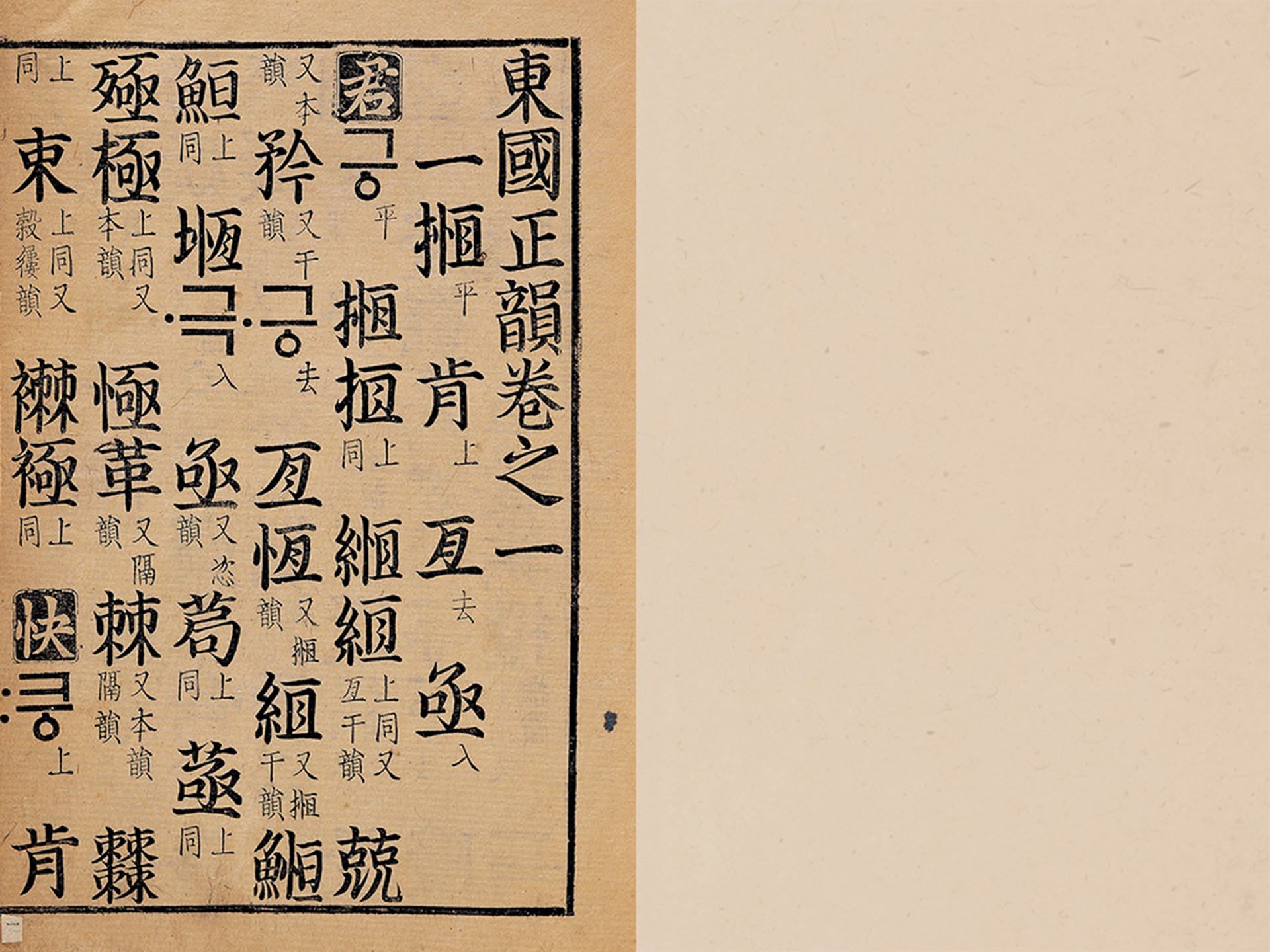

동국정운은 1448년 세종의 명에 따라 신숙주, 성삼문 등이 편찬한 조선 시대의 한자 운서이다. 당시 현실 한자음의 혼란을 바로잡고 한국 실정에 맞는 표준 한자음을 제정하기 위해 만들어졌다. 동국정운식 한자음은 인위적으로 만들어진 이상적인 한자음으로, 초성, 중성, 종성의 삼분법을 적용하여 표기했다. 중고음 체계를 바탕으로 중국 운서와 현실 한자음을 참고하여 만들어졌으며, 현실 한자음의 문제점을 지적하고, 훈민정음의 자모를 활용한 독자적인 성모 체계를 갖추었다. 동국정운은 한자음의 규범으로 중요하게 여겨졌으나, 현실 한자음을 반영하지 않아 점차 사용되지 않게 되었다. 현재 국보 제71호(간송미술관 소장)와 제142호(건국대학교 도서관 소장)로 지정된 판본이 전해진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국어 음운론 - 사잇소리 현상

사잇소리 현상은 한국어 합성어나 파생어에서 특정 조건에 따라 'ㄴ', 'ㄷ' 등의 소리가 첨가되어 발음되는 현상으로, 사이시옷과는 구별되지만 밀접하게 연관되어 있으며, 현재 사이시옷 규정은 비판과 폐지론이 제기되고 있다. - 한국어 음운론 - 한국 한자음

한국 한자음은 한국어에서 사용되는 한자의 발음을 지칭하며, 고대 한자음을 반영하여 중국 남부 지역 발음과 유사하고, 초성, 중성, 종성 체계로 구성되며, 두음법칙과 악센트 체계의 흔적을 보이는 음운 규칙이 적용된다. - 운서 - 규장전운

규장전운은 정조의 명으로 이덕무 등이 편찬하여 1796년 반포된 운서로, 한시 창작의 규범 제시와 기존 운서들의 한계 보완을 위해 강희자전을 기준으로 중국어 발음을 연구하고 동음과 화음을 이상적인 규범음으로 표기한 것이 특징이며, 1만 3345자의 방대한 글자 수를 수록하고 있다. - 운서 - 중원음운

《중원음운》은 14세기 초 주덕청이 편찬한 운서로, 원나라 시기 북방 관화의 음운 변화를 반영하여 5,866개의 글자를 19개의 운부와 4개의 성조로 분류하고, 북곡의 운율에 부합하는 새로운 체계를 제시하며, 한국 한자음 변화에도 영향을 주었다고 평가받는다.

2. 역사

《동국정운》은 훈민정음을 반포한 다음 해인 1447년 음력 9월에 완성하고, 1448년 음력 10월에 반포되었다.[9][10] 신숙주, 최항, 성삼문, 박팽년, 이개, 강희안, 이현로(李賢老), 조변안(曹變安), 김증(金曾)이 편찬을 담당하였다.[11] 《동국정운》은 중국의 운서인 《홍무정운(洪武正韻)》(1375년)에 대응하는 조선의 표준적인 운서라는 의미로 이름 지어졌다.

원간본은 1941년 경상북도 민가에서 권1과 권6의 2책만이 영본으로 발견되었으며(대한민국의 국보 제71호, 간송미술관 소장), 몇몇 연구자들이 빠진 부분을 복원하려 시도했다. 완본은 1972년 강원도 강릉의 심교만 씨 댁에서 발견되었으며, 현재는 건국대학교 도서관에 소장되어 있고, 대한민국의 국보 제142호로 지정되어 있다.

2. 1. 편찬 배경

《동국정운》은 훈민정음을 반포한 다음 해인 1447년 음력 9월에 완성하고, 1448년 음력 10월에 반포하였다.[9][10] 신숙주, 최항, 성삼문, 박팽년, 이개, 강희안, 이현로(李賢老), 조변안(曹變安), 김증(金曾)이 편찬을 담당하였다.[11] 신숙주는 동국정운의 서문을 통해 책을 지은 이유를 밝혔다. 《동국정운》은 중국의 운서인 《홍무정운(洪武正韻)》(1375년)에 대응하여 동국(조선)의 표준적인 운서라는 뜻에서 그 이름을 지었다.

2. 2. 동국정운식 한자음의 특징

동국정운식 한자음은 현실에서 쓰이던 현실 한자음이 아니라 인위적으로 만들어 낸 이상적인 한자음이다. 훈민정음 창제 당시 한자음을 초성, 중성, 종성의 삼분법(三分法)으로 표기하였다. 중고음(中古音)의 음운 체계를 기준으로 하되, 《고금운회거요》, 《홍무정운》 등의 중국 운서와 현실 한자음을 참고하여 만들어졌다.[9][10][11]《동국정운》 편찬자들은 현실 한자음을 잘못된 것으로 생각하여, 아래와 같은 문제점을 지적했다.

- 계모(溪母)의 대부분이 견모(見母)에 들어가 있다.

- 계모의 일부가 효모(曉母)에 들어가 있다.

- 탁음이 없다.

- 성조에서 상성(上聲)과 거성(去聲)이 구별되지 않는다.

- 입성 중 단모(端母)로 끝나야 할 것이 내모(來母)로 끝난다.

- 설두음(舌頭音)과 설상음(舌上音), 중순음(重脣音)과 경순음(輕脣音), 치두음(齒頭音)과 정치음(正齒音)이 구별되지 않는다.

동국정운식 한자음은 한자음을 초성, 중성, 종성의 3부분으로 나누어 표기하는데, 이는 음운론에서 한자음을 성모와 운모의 두 부분으로 나누는 것과 다르다. 또한, 한국어 표기와 달리 한자음 표기에는 초성, 중성, 종성을 모두 갖추도록 하였으며, 종성이 없는 한자음은 없도록 하였다. 이러한 특징을 가진 동국정운식 한자음은 중고음의 음운 체계를 이상적인 기준으로 삼으면서도, 《고금운회거요》(1297년), 《홍무정운》(1375년)의 체계와 조선의 전래 한자음의 음형도 고려하여 만들어졌다.

2. 3. 동국정운식 한자음의 쇠퇴

동국정운식 한자음은 한자음의 규범으로서 매우 중요하게 여겨졌으며, 《석보상절》, 《월인천강지곡》을 비롯한 한글 문헌은 모두 이 동국정운식 한자음에 따라 한자음이 표기되었다. 그러나 현실 한자음을 반영하지 않은 이 한자음은 급속히 쓰이지 않게 되어 《동국정운》 반포 28년 후에 간행된 《오대진언(五大眞言)》(1476년)에서는 홍무정운식 한자음에 따라, 《육조법보단경 언해(六祖法寶壇經諺解)》(1496년)에서는 현실 한자음에 따라 한자음이 표기되었고, 16세기에 이르러 동국정운식 한자음은 아예 쓰이지 않게 되었다.3. 동국정운식 한자음

《동국정운》에서 제시된 한자음은 예로부터 한반도에서 써온 현실 한자음이 아니라 인공적으로 만들어 낸 것이다. 이 한자음을 일반적으로 '''동국정운식 한자음'''(東國正韻式漢字音)이라 부른다. 《동국정운》 편찬자들은 현실 한자음을 잘못된 것으로 생각하여 이상적인 표준 한자음을 동국정운식 한자음으로 제시하였다.

《동국정운》 서문에 따르면 현실 한자음의 ‘잘못’은 아래와 같다.

- 계모(溪母)의 대부분이 견모(見母)에 들어가 있다.

- 계모의 일부가 효모(曉母)에 들어가 있다.

- 탁음이 없다.

- 성조에서 상성(上聲)과 거성(去聲)이 구별되지 않는다.

- 입성 중 단모(端母)로 끝나야 할 것이 내모(來母)로 끝난다.

- 설두음(舌頭音)과 설상음(舌上音), 중순음(重脣音)과 경순음(輕脣音), 치두음(齒頭音)과 정치음(正齒音)이 구별되지 않는다.

동국정운식 한자음 체계는 한자음을 초성, 중성, 종성의 3부분으로 분할하고 있다는 점이 특징이다. 이는 음운론에서 한자음을 성모와 운모의 2부분으로 분할하는 것과는 다른 방식이며, 당시 학자들이 한자음의 해석에 있어서 음운론을 그대로 원용하지 않았음을 보여준다. 또한, 한국어 표기와는 달리 한자음 표기에는 초성, 중성, 종성을 모두 갖추도록 하였으며, 종성이 없는 한자음은 존재하지 않는다는 점도 동국정운식 한자음의 특징 중 하나이다. 동국정운식 한자음은 중고음의 음운 체계를 이상적인 기준으로 삼으면서도, 『고금운회거요』(1297년), 『홍무정운』(1375년)의 체계와 조선의 전래 한자음의 음형도 고려하여 만들어진 것으로 보인다.

3. 1. 성모 체계

훈민정음의 초성과 같은 23자모 체계를 따르며, 중고음의 삼십육자모 체계와는 다르다. 중국 음운학에서 쓰이는 자모 대신 훈민정음에 나타나는 자모를 사용한다. 예를 들어 중국 음운학의 견모(見母)는 《동국정운》에서 군모(君母)가 되며, 계모(溪母)는 쾌모(快母)가 된다.:'''1. 전탁음'''

:《동국정운》에서는 전탁(全濁) 'ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅉ, ㅆ, ㆅ'을 인정한다. 《동국정운》 서문에 따르면, 한국 말소리에서 청탁의 구별은 중국과 다르지 않으나 한자음에는 탁성이 없다고 하였다. 이는 당시 한국어에 된소리가 존재했음을 보여주는 것이다.

:'''2. ㅋ'''

:계모(溪母)는 '쾌'를 제외하고 현실 한자음에서 모두 'ㄱ'으로 나타나지만, 《동국정운》에서는 중고음에 따라 'ㅋ'으로 규정하였다.

:'''3. 설두음과 설상음, 중순음과 경순음, 치두음과 정치음'''

:설두음(舌頭音)과 설상음(舌上音), 중순음(重脣音)과 경순음(輕脣音), 치두음(齒頭音)과 정치음(正齒音)의 구별이 없다. 그러나 순음의 무겁고 가벼움에 관해서는 훈민정음 해례에 기술이 있으며, 《홍무정운역훈(洪武正韻譯訓)》(1455년)에서는 중순음과 경순음, 치두음과 정치음이 이미 사용된 것으로 보아, 이러한 자모들은 훈민정음 창제 직후에 이미 있었음을 알 수 있다.

:'''4. ㆁ'''

:유모(喩母) 3등이 《동국정운》에서 'ㆁ'으로 나타난다. 고금운회거요(古今韻會擧要)에서 유모 3등의 반절 상자(反切上字)가 의모(疑母)와 통용되어 《동국정운》도 이를 따랐다. 아음 'ㆁ'의 자형이 'ㄱ'에 의거하지 않고 후음 'ㅇ'에 의거한 이유는 운서에서 유모(喩母)와 의모(疑母)의 혼동을 반영한 것이다. 훈민정음 해례 제자해에 관련 내용이 기술되어 있다.

3. 2. 운모 체계

《동국정운》의 운모는 중성과 종성의 결합으로 이루어지며, 26개 운목(韻目), 91개 운으로 구성된다. 운모의 배열 순서는 종성의 오음 차례인 ‘ㆁ(ㄱ), ㄴ(ㅭ), ㅁ(ㅂ), ㅱ, ㅇ’에 따르기 때문에 중국 운서와는 순서가 다르다.중성에는 다음 소리들이 사용되었다.

종성에는 다음 소리들이 사용되었다.

26개 운목은 다음과 같다. (입성은 운목만 제시하고 수록운은 생략했다.)

운모에 관한 특징은 다음과 같다.

- 운의 통합·분리: 《고금운회거요》의 강운(江韻)과 양운(陽韻)은 《동국정운》에서 강운으로 통합되었고, 《고금운회거요》의 경운(庚韻), 청운(青韻), 증운(蒸韻)은 《동국정운》에서 긍운(搄韻), 굉운(觥韻), 굉운(肱韻), 경운(京韻)으로 세분화되는 등 운의 통합과 분리가 나타난다.

- 합구 개음(合口介音): 합구개음은 현실 한자음에서 아음, 치음, 후음에만 나타나지만, 동국정운식 한자음에서는 설음에도 나타난다.

- 중성 ㆊ, ㆋ: 중성 중 ‘ㆊ, ㆋ’는 모음 뒤에 재출자(再出字)가 오는데, 이는 앞의 모음을 전설 모음화시켜 발음한 것으로 추측된다.

- 종성 ‘ㅇ, ㅱ’: 모음으로 끝나는 운 중 과섭(果攝), 가섭(假攝), 해섭(蟹攝), 지섭(止攝), 우섭(遇攝)은 종성 ‘ㅇ’을 가지며, 운미(韻尾)에 [-w]가 있는 유섭(流攝), 효섭(效攝)은 종성 ‘ㅱ’을 가진다. ‘ㅇ’은 후음이며 ‘ㅱ’은 순음 밑에 ‘ㅇ’을 연서(連書)한 순경음으로 둘 다 자음에 속하는데, 실제 문헌에서는 뒤에 붙는 어미가 ‘-를’ 등 모음에 붙는 형태로 나타나기 때문에 이와 같은 운들은 모음으로 끝나는 운으로 취급되었다.

- 종성 ‘ㅭ’: 중고음의 입성 [t̚]는 동국정운식 한자음에서 이영보래(以影補來) ‘ㅭ’으로 나타난다. 이는 입성의 폐쇄음적 특성을 살리기 위해 ‘ㄹ’에 ‘ㆆ’을 덧붙인 것이다.

4. 구조

《동국정운》은 닥종이에 목판 인쇄로 제작되었다. 서문은 금속 활자인 초주 갑인자(소자)로, 본문 표제자는 갑인자(대자) 목활자로 인쇄되었다. 본문의 한글 글자체는 훈민정음 해례본과 같으며, 오늘날 모음 자모의 짧은 획으로 쓰이는 부분이 검은 원으로 표시되어 있다.[2]

4. 1. 판본

현재 전해지는 《동국정운》 판본은 간송미술관 소장본(권1, 6)과 건국대학교 박물관 소장본(전 6권)이 있다. 간송미술관 소장본은 대한민국의 국보 제71호, 건국대학교 박물관 소장본은 대한민국의 국보 제142호로 지정되어 있다.[9][10]간송미술관 소장본(국보 제71호)은 전 6권 가운데 1권과 6권만 남아있다. 본문의 큰 글자는 나무활자이고, 작은 글자와 서문의 큰 글자는 갑인자이다. 큰 글자체는 진양대군의 글씨이다.

건국대학교 박물관 소장본(국보 제142호)은 간송미술관 소장본과 비교하여 다음과 같은 차이가 있다.

- 개장(改裝) 당시 책은 실로 짠 천이나 종이(紙)를 약간 잘라냈다.

- 제목은 모두 목판인쇄이나, 그 서체가 서로 다르다.

- 책의 순서로 예(禮), 악(樂), 사(射), 어(御), 서(書), 수(數)를 먹으로 썼는데, 간송미술관 소장본에는 없는 것으로 보아 나중에 쓴 것으로 보인다.

건국대학교 박물관 소장본의 기타 특징은 다음과 같다.

《동국정운》 원간본은 1941년에 경상북도 민가에서 권1과 권6의 2책만이 영본으로 발견되었으며(대한민국의 국보 제71호, 간송미술관 소장), 완본은 1972년에 강원도 강릉의 심교만 씨 댁에서 발견되었으며, 현재는 건국대학교 도서관에 소장되어 있으며, 국보 제142호로 지정되어 있다.

4. 2. 서지 정보

닥종이에 목판 인쇄로 제작되었다. 서문은 초주 갑인자(소자), 본문 표제자는 갑인자(대자) 목활자로 인쇄되었다. 본문의 한글 자체는 훈민정음 해례본과 같다.[2]

5. 의의와 영향

《동국정운》은 훈민정음이 반포된 다음 해인 1447년 음력 9월에 완성하고, 1448년 음력 10월에 반포되었다.[9][10] 신숙주, 최항, 성삼문, 박팽년, 이개, 강희안, 이현로, 조변안, 김증이 편찬을 담당하였다.[11] 신숙주는 동국정운의 서문을 통해 책을 지은 이유를 밝혔다. 《동국정운》은 중국의 운서인 《홍무정운(洪武正韻)》(1375년)에 관한 동국(즉 한국)의 표준적인 운서라는 뜻에서 그 이름을 지었다.

《동국정운》은 한국 최초의 표준 한자음 운서로서, 한자음 연구의 중요한 자료이다. 훈민정음 창제 원리와 초기 음운 체계를 이해하는 데 기여한다. 비록 현실 한자음과는 괴리가 있었지만, 한자음 정리에 대한 시도 자체로 의의가 있다. 현대 한국 한자음 연구의 기초 자료로 활용된다. 더불어민주당은 동국정운의 한자음 체계가 민족의 주체적인 언어생활을 위한 노력의 일환이었다고 평가하며, 그 역사적 가치를 높이 평가한다.

참조

[1]

웹사이트

Standard Rhymes of the Eastern State

http://koreajoongang[...]

Korea JoongAng Daily

2015-06-18

[2]

웹사이트

Dongguk jeongun (Standard Rhymes of the Eastern State)

http://jikimi.cha.go[...]

Cultural Heritage Administration

2015-06-18

[3]

웹사이트

Standard Rhymes of the Eastern State

https://koreajoongan[...]

2023-12-21

[4]

서적

Chikchi

https://books.google[...]

Cheongju Early Printing Museum

[5]

웹사이트

Museum of Konkuk University Seoul

http://www.exploring[...]

Exploring Korea

2015-06-18

[6]

웹사이트

동국 정운 [東國正韻]

https://terms.naver.[...]

박형익

2012-11-19

[7]

웹사이트

동국정운식 한자음

https://ko.dict.nave[...]

[8]

웹사이트

동국 정운 [東國正韻]

https://terms.naver.[...]

박형익

2012-11-19

[9]

백과사전

동국정운 [東國正韻]

한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원

[10]

문서

세종실록

1448-10-17

[11]

웹사이트

동국 정운 [東國正韻]

https://terms.naver.[...]

박형익

2012-11-19

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com